СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Подготовка к ЕГЭ по биологии

Задания части А, В и С включают несколько вариантов для отработки и проверки знаний обучающихся.

Просмотр содержимого документа

«А01»

Задание А1

Биология как наука. Методы научного познания,

основные уровни организации живой природы.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира.

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция.

Биологические дисциплины.

Ботаника – наука о растениях, зоология – о животных, микология – о грибах, вирусология – о вирусах, бактериология – о бактериях. С этими науками всё понятно, поэтому не будем на них задерживаться. А вот со следующими разберемся подробнее.

Анатомия – наука, изучающая строение организмов (отдельных органов, тканей). Анатомия растений изучает строение растений, анатомия животных – строение животных.

Физиология – наука, изучающая процессы жизнедеятельности, его функции. Например, строение скелета и мышц изучает анатомия, а механизм мышечного сокращения – физиология. Важнейшим методом физиологии является эксперимент.

Цитология – наука о клетке. В арсенале этой науки есть целый ряд специфических методов.

Микроскопия. Данный метод заключается в «разглядывании» клетки с помощью микроскопа. Световой микроскоп позволяет увидеть крупные органоиды (аппарат Гольджи, митохондрии, пластиды у растений, ядро с ядрышком и кое-что ещё), а также процессы, происходящие в клетке при её делении (конденсацию хромосом, их расхождение, образование дочерних клеток, конъюгацию гомологичных хромосом при мейозе). Более мелкие структуры клетки (например, рибосомы) и вирусные частицы могут быть изучены с помощью электронного микроскопа, имеющего большую разрешающую способность.

Центрифугирование (дифференциальное центрифугирование). С помощью этого метода можно получать фракции отдельных органоидов. Например, захотели мы поработать с митохондриями, да так, чтобы все остальные части клетки нам не мешали. Значит надо получить отдельную фракцию (или порцию) митохондрий. Для этого измельчаем клетки, превращая их в однородную массу (эдакую «кашу-малашу»), помещаем пробирки с этой массой в центрифугу и начинаем раскручивать. Под действием центробежной силы органоиды начинают оседать на дно пробирки. Сначала центрифуга вращается не очень быстро, поэтому в первую очередь оседают самые тяжелые части (например, ядра и крупные фрагменты клеточных мембран). По мере увеличения скорости вращения начинают оседать более легкие структуры (пластиды, митохондрии) и т.д. В итоге изначально однородная масса расслаивается, и в каждом слое преобладают определенные клеточные структуры, которые можно отделить и изучить.

Метод меченых атомов основан на использовании радиоактивных изотопов или изотопов, отличающихся массой от обычных. Например, можно использовать изотоп кислорода с относительной атомной массой 18 (а не 16, как обычно), углерод С14, фосфор Р32, азот N15 и другие. Подобные атомы называются мечеными потому, что их всегда можно обнаружить с помощью соответствующего оборудования. Меченые атомы вводятся в состав какого-либо вещества, вещество поступает в клетку (организм), а затем фиксируется нахождение меченого атома в составе определенных веществ и структур. Данный метод позволяет изучать различные биохимические реакции в организме, пути превращения веществ в ходе метаболизма и т.п.

Систематика – наука, классифицирующая организмы на основе их родства. Классификация – разделение организмов на группы (виды, рода, семейства и т.д.) на основании особенностей строения, происхождения, развития и др. Особенность современной систематики заключается в том, что в основе классификации лежит установление родства между организмами (или группами организмов).

Экология – наука, изучающая взаимоотношения организма с окружающей средой. Объектами изучения экологии являются организменный и надорганизменные уровни организации жизни (популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный). Отношения человека и природы, охрана окружающей среды и рациональное природопользование – это отдельные направления экологии.

Клеточная инженерия - направление науки, занимающееся получением гибридных клеток. Например (не вдаваясь в подробности), у одной овечки взяли клетку, из которой предварительно удалили ядро, а у другой овечки, наоборот взяли только ядро из клетки. Соединили первое со вторым и получили клетку, из которой через некоторое время на свет появилась хорошо известная Долли, абсолютно идентичная той овечке, у которой позаимствовали ядро.

Генная инженерия – направление науки, занимающееся получением гибридных молекул ДНК или РНК. Если клеточная инженерия работает на уровне клетки, то генная работает на молекулярном уровне. В данном случае специалисты «пересаживают» гены одного организма другому. Кстати, те самые ГМО (генетически модифицированные организмы), о которых сейчас часто можно услышать, и есть результат генной инженерии.

Селекция – наука, занимающаяся выведением новых и улучшением существующих пород домашних животных, сортов культурных растений и штаммов бактерий и грибов. В арсенале селекционера целый ряд методов.

Искусственный отбор – метод, в основе которого лежит отбор селекционером особей с интересующими признаками и получение от них потомства.

Гибридизация - скрещивание организмов разных сортов, пород. Позволяет повысить генетическое разнообразие исходного материала для отбора.

Искусственный мутагенез – метод обработки селекционного материала мутагенными факторами (излучением, ядами) с целью получения мутаций.

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основной метод генетики, разработанный ещё Г.Менделем, - гибридологический – заключается в скрещивании особей отличающихся по определенным признакам и изучении этих признаков у полученного потомства. Однако для изучения закономерностей наследования признаков у человека этот метод неприемлем, поэтому используется ряд других.

Генеалогический метод заключается в анализе родословных. На основании этого метода можно выявить особенности наследования того или иного признака (доминантный признак или рецессивный, сцепленный с полом или нет).

Близнецовый метод состоит в изучении влияния среды на формирование признаков у близнецов. В первую очередь ученых интересуют идентичные (однояйцевые) близнецы, имеющие одинаковый генотип. Изучая различия между ними, ученые делают выводы о влиянии генотипа и среды на формирование признака.

Цитогенетический метод включает изучение хромосомного набора (кариотипа) с помощью микроскопа. Т.е. специалисты разглядывают в микроскоп хромосомы и сравнивают с нормальным набором. Если есть отклонения в кариотипе, и есть отклонения в фенотипе, то их можно связать между собой. Например, так была установлена связь между наличием лишней 21-й хромосомы и происхождением синдромом Дауна.

Биохимический метод. Некоторые нарушения в обмене веществ связаны с особенностями генотипа, поэтому, обнаружив такие нарушения, можно сделать вывод о генотипе того или иного человека. Примерами таких нарушений могут служить фенилкетонурия и сахарный диабет.

Бионика – направление в науке, занимающееся поиском возможностей применении принципов организации, свойств и структур живой природы в технических устройствах.

Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности использования организмов или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач. Обычно в биотехнологических процессах используются бактерии и грибы. В настоящее время высокопродуктивные штаммы бактерий и грибов производят необходимые в медицине инсулин, гормон роста, антибиотики. Подобным образом производятся кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Производство кисломолочных продуктов, сыров, виноделие – также основано на использовании различных микроорганизмов.

Палеонтология – наука, изучающая живой мир прошлого на основании обнаруженных ископаемых останков (отпечатков, окаменелостей и др.).

Уровни организации жизни.

Живая природа представляет собой совокупность биологических систем разного уровня. Менее сложные системы являются частью более сложных систем, поэтому принято говорить об уровнях организации жизни. Общим для всех уровней организации живой природы является то, что каждый уровень представляет собой открытую (т.е. обменивающуюся веществом и энергией с окружающей средой) саморегулирующуюся систему.

Молекулярный уровень представляет собой различные молекулы и их комплексы, входящие в состав живых организмов. Важнейшую роль среди них играют нуклеиновые кислоты и белки, поскольку именно взаимодействие этих молекул обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. Взаимодействие различных молекул, их превращение в организме составляет суть процесса обмена веществ.

Клеточный уровень. Клетка является наименьшей структурной и функциональной единицей организма. Организм состоит из клеток, рост организма происходит за счет увеличения числа клеток путем их деления, функции организма осуществляются благодаря работе его клеток.

Организменный уровень – это отдельная особь, биологический индивид. Организм может быть одноклеточным или многоклеточным, но в любом случае он представляет собой единое целое.

Популяционно-видовой уровень. Каждый вид представлен в природе отдельными популяциями, т.е. относительно изолированными группами особей. Отдельная особь вида имеет ограниченную продолжительность, а популяция в некотором смысле бессмертна (если конечно вид не вымрет полностью). Поэтому именно на популяционно-видовом уровне происходят эволюционные процессы.

Биогеоценотический уровень представлен биогеоценозами. Биогеоценоз - совокупность сообщества живых организмов и среды его обитания, т.е. определенного участка земной поверхности со всем комплексом абиотических факторов.

Биосферный уровень – высший уровень организации жизни, включающий все экосистемы Земли. Биосфера – область распространения жизни на планете. На биосферном уровне осуществляются глобальные биогеохимические циклы и потоки энергии.

Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный уровни являются надорганизменными.

Свойства живого.

Обмен веществ (метаболизм) – важнейшее свойства живого. Всю совокупность обменных процессов в организме можно разделить на два больших процесса: биосинтез (ассимиляция, анаболизм, пластический обмен) и распад (диссимиляция, катаболизм, энергетический обмен). В ходе обмена веществ организм обеспечивается энергией и строительным материалом.

Единство химического состава. Среди химических элементов в живых организмах преобладают углерод, кислород, водород и азот. Кроме того. важнейшим признаком живых организмов является наличие белков и нуклеиновых кислот.

Клеточное строение. Все организмы состоят из клеток. Неклеточное строение имеют только вирусы, но и они проявляют признаки живого только попав в клетку-хозяина.

Раздражимость – способность организма реагировать на внешние или внутренние воздействия.

Самовоспроизведение. Все живые организмы способны к размножению, т.е. воспроизведению себе подобных. Воспроизведение организмов происходит в соответствии с генетической программой, записанной в молекулах ДНК.

Наследственность и изменчивость. Наследственность – свойство организмов, состоящее в способности передавать свои признаки потомкам. Наследственность обеспечивает преемственность жизни. Изменчивость – способность организмов приобретать признаки, отличные от родительских. Наследственная изменчивость является важным фактором эволюции.

Рост и развитие. Рост – количественные изменения (например, увеличение массы), развитие – качественные изменения (например, формирование систем органов, цветение и плодоношение). Развитие характерно как для отдельной особи (индивидуальное развитие – онтогенез), так и для всей живой природы в целом (историческое развитие – эволюция).

Саморегуляция. Саморегуляция заключается в способности организмов поддерживать постоянство своего химического состава и процессов жизнедеятельности – гомеостаз.

ТРЕНИНГ

А1.1 Классификация организмов на основе их родства – предмет науки

1) ботаники

2) физиологии

3) систематики

4) генетики

А1.2 Структура и число хромосом могут быть изучены с помощью метода

1) генеалогического

2) биохимического

3) центрифугирования

4) цитогенетического

А1.3 Воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток занимается

1) генная инженерия

2) клеточная инженерия

3) бионика

4) генетика

А1.4 Взаимосвязи организмов с окружающей средой изучает

1) экология

2) систематика

3) физиология

4) морфология

А1.5 Строение полисахаридов и их роль в клетке могут быть изучены методом

1) биохимическим

2) цитогенетическим

3) отдаленной гибридизации

4) световой микроскопии

А1.6 Селекционеры занимаются

1) изучением влияния человека на окружающую среду

2) разделением организмы на группы на основе их родства

3) получением высокопродуктивных штаммов микроорганизмов

4) изучением закономерностей эволюции живой природы

А1.7 Строение и распространение древних пресмыкающихся изучает наука

1) палеонтология

2) физиология животных

2) анатомия животных

4) экология

А1.8 Методы конструирования клеток на основе их гибридизации и реконструкции используются в

1) бионике

2) палеонтологии

3) генной инженерии

4) клеточной инженерии

А1.9 Введение в геном организма новых генов производится методами

1) моделирования

2) центрифугирования

3) клеточной инженерии

4) генной инженерии

А1.10 Для изучения наследственности и изменчивости человека используется метод

1) гибридологический

2) искусственного мутагенеза

3) искусственного отбора

4) генеалогический

А1.11 Объектом изучения цитологии является уровень жизни

1) клеточный

2) организменный

3) популяционно-видовой

4) биогеоценотический

А1.12 ![]() Реализация наследственной информации происходит на уровне

Реализация наследственной информации происходит на уровне

1) организменном

2) популяционно-видовом

3) биогеоценотическом

4) биосферном

А1.13 Высшим уровнем организации жизни является

1) организм

2) популяция

3) экосистема

4) биосфера

А1.14 Показатели рождаемости, смертности и возрастного состава используются при изучении уровня жизни

1) организменного

2) популяционно-видового

3) клеточного

4) биосферного

А1.15 Какой уровень организации жизни не изучает экология?

1) клеточный

2) биосферный

3) популяционно-видовой

4) биогеоценотический

А1.16 Постоянство внутренней среды организма называется

1) нормой реакции

2) наследственностью

3) гомеостазом

4) биоритмом

А1.17 Способность организма реагировать на воздействия окружающей среды -

1) изменчивость

2) раздражимость

3) норма реакции

4) гомеостаз

А1.18 Главный признак живого –

1) движение

2) обмен веществ

3) дыхание кислородом

4) наличие тканей

А1.19 Обмен веществ характерен для

1) бактериофага

2) вируса табачной мозаики

3) почвенных бактерий

4) минералов

А1.20 Обмен веществ отсутствует у

1) одноклеточных водорослей

2) грибов-паразитов

3) вирусов

4) болезнетворных бактерий

Просмотр содержимого документа

«А02»

Задание А2

Клеточная теория. Многообразие клеток.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

2.1. Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы.

2.2. Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

Развитие знаний о клетке.

Р.Гук впервые увидел клетки, разглядывая в микроскоп пробку.

А.Ван Левенгук открыл микроорганизмы (простейшие).

Р.Броун обнаружил в клетках ядро.

Т.Шванн и М.Шлейден сформулировали основные положения клеточной теории, но оставался неясным вопрос происхождения клеток.

Р.Вирхов открыл процесс клеточного деления и сформулировал принцип «клетка от клетки».

Современные положения клеточной теории можно кратко представить следующим образом (можно передать и другими словами, но суть остается неизменной):

1) Клетка – структурная, функциональная и генетическая единица жизни. Все организмы состоят из клеток.

2) Клетки всех организмов сходны по химическому составу, строению и процессам жизнедеятельности.

3) Новые клетки появляются в результате деления материнских клеток.

4) В многоклеточных организмах клетки специализируются на определенных функциях и образуют ткани.

Клеточное строение организмов и сходство в строении их клеток доказывают единство происхождения органического мира и родство разных форм жизни на Земле.

Многообразие клеток

Несмотря на принципиальное сходство клетки разных организмов имеют и отличия, на основании которых все организмы разделены на крупные группы. К надцарству прокариот (доядерных) относятся различные группы бактерий. Все они не имеют оформленного ядра и мембранных органоидов, а генетический материал у них заключен в одной кольцевой ДНК, расположенной непосредственно в цитоплазме. Все растения, грибы и животные являются ядерными организмами – эукариотами.

Сравнительная характеристика клеток

бактерий, грибов, растений и животных.

| Признак | Прокариоты | Эукариоты | ||

| Бактерии | Растения | Грибы | Животные | |

| Ядро | Ядра нет. ДНК одна, кольцевая | Ядро есть. ДНК линейные, «собраны» в хромосомы | ||

| Клеточная стенка | Есть, из муреина и пектина | Есть, из | Есть, из хитиноподобного вещества | Нет, на поверхности плазматической мембраны есть гликокаликс |

| Мембранные органоиды (ЭПС, аппарат Гольджи, пластиды, вакуоли) | Нет | Есть | Есть, кроме пластид и крупных вакуолей с клеточным соком

| |

| Запасной |

| Крахмал | Гликоген | |

| Рибосомы | Есть, но мельче чем у эукариот | Есть, более крупные | ||

| Цитоплазма | Есть (как же без неё) | |||

| Плазматическая мембрана | Есть (как же без неё) | |||

Тренинг А2

А2.1 О чем свидетельствует сходство строения и жизнедеятельности клеток различных организмов

1) о приспособленности к окружающей среде

2) об эволюции

3) о родстве

4) о многообразии живой природы

А2.2 М. Шлейден и Т. Шванн сформулировали

1) хромосомную теорию наследственности

2) клеточную теорию

3) основные положения эволюционного учения

4) биогенетический закон

А2.3 Р.Вирхов открыл:

1) клеточное ядро;

2) клеточное деление;

3) одноклеточные организмы;

4) вирусы.

А2.4 Впервые увидел клетки:

1) Т.Шванн;

2) Ж.Б.Ламарк;

3) Р.Гук;

4) Р.Броун.

А2.5 Одноклеточные организмы были впервые открыты:

1) Левенгуком;

2) М.Шлейденом;

3) К.Линнеем;

4) Л.Пастером.

А2.6 Клетки всех эукариот имеют

1) клеточную стенку

2) пластиды

3) ядро

4) вакуоли с клеточным соком

А2.7 Одним из положений клеточной теории является следующее утверждение.

1) Клетка – единица строения, жизнедеятельности и развития организма.

2) В клетках прокариот отсутствует ядро и мембранные органоиды.

3) Для клеток животных характерно гетеротрофное питание.

4) Клетки животных отличаются от клеток растений отсутствием хлоропластов.

А2.8 Питательные вещества поступают в клетку путем фагоцитоза у

1) растений

2) бактерий

3) животных

4) грибов

А2.9 Согласно клеточной теории, клетки всех организмов

1) имеют ядро и ядрышко

2) сходны по химическому составу

3) одинаковы по выполняемым функциям

4) имеют одинаковые органоиды

А2.10 В клетках всех живых организмов происходит обмен веществ и превращение энергии, поэтому клетка – единица

1) размножения организмов

2) генетической информации

3) жизнедеятельности организмов

4) строения организмов

А2.11 К прокариотам относятся

1) простейшие

2) одноклеточные водоросли

3) цианобактерии

4) плесневые грибы

А2.12 Для прокариот характерно отсутствие:

1) обмена веществ;

2) наследственности;

3) плазматической мембраны;

4) ядра.

А2.13 В животной клетке в качестве запасного углевода откладывается

1) хитин

2) крахмал

3) целлюлоза

4) гликоген

А2.14 В процессе обмена веществ в растительные клетки из окружающей среды поступают

1) нуклеиновые кислоты

2) углеводы и белки

3) углекислый газ и вода

4) липиды

А2.15 Наличие пластид является признаком клетки:

1) растительной;

2) животной;

3) грибной;

4) бактериальной.

А2.16 В растительной клетке в отличие от животной имеется:

1) ядро;

2) кольцевая ДНК;

3) вакуоль;

4) плазматическая мембрана.

А2.17 Общим для клеток растений и грибов является наличие:

1) гликогена;

2) крахмала;

3) АТФ;

4) хитина.

А2.18 Митохондрии отсутствуют в клетках:

1) бактерий;

2) грибов;

3) растений;

4) животных.

А2.19 Клеточную стенку из целлюлозы имеют клетки:

1) картофеля;

2) молочно-кислых бактерий;

3) плесневых грибов;

4) плоских червей.

А2.20 Ядро имеется у:

1) инфузории-туфельки;

2) вируса гриппа;

3) цианобактерий;

4) клубеньковых бактерий.

Просмотр содержимого документа

«А03»

Задание А3

Клетка: химический состав, строение, функции органоидов.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности.

Химические элементы клетки

В состав живых тел входят те же химические элементы, что образуют и неживые тела. Это говорит о единстве живой и неживой материи. Однако в живых телах содержание тех или иных элементов заметно отличается.

Углерод (С), водород (H), кислород (O) и азот (N) составляют 98% массы живого организма. Первые три элемента входят в состав всех органических веществ организма. Азот входит в состав белков и нуклеиновых кислот.

Сера (S) входит в состав некоторых аминокислот, а значит в состав белков.

Йод (I) входит в состав гормонов щитовидной железы.

Фосфор (P) является важным элементом молекул АТФ и нуклеиновых кислот, а также, в виде фосфатов, входит в состав костной ткани.

Железо (Fe) входит в состав гемоглобина крови.

Магний (Mg) – центральный атом в молекуле хлорофилла.

Кальций (Ca) в составе нерастворимых соединений участвует в образовании опорных (костная ткань) и защитных (раковины моллюсков) структур.

Калий (K) и натрий (Na) в виде ионов имеют большое значение для поддержания постоянства состава внутренней среды, а также участвуют в формировании нервного импульса в нервных клетках.

Химические вещества клетки

Углеводы.

Основная функция углеводов – энергетическая. Кроме того, они входят в состав поверхностного слоя оболочки (гликокаликса) животной клетки и в состав клеточной стенки бактерий, грибов и растений, выполняя строительную (структурную) функцию.

По строению углеводы делятся на моносахариды, дисахариды и полисахариды. Среди моносахаридов наиболее важны глюкоза (основной источник энергии), рибоза (входит в состав РНК), дезоксирибоза (входит в состав ДНК). Основными полисахаридами являются целлюлоза и крахмал у растений, гликоген и хитин у животных и грибов. Все полисахариды являются полимерами регулярного строения, т.е. состоят только из одного вида мономеров. Например, мономером крахмала, гликогена и целлюлозы является глюкоза.

Липиды.

Липиды выполняют энергетическую функцию, и при этом дают вдвое больше энергии на 1 г вещества, чем углеводы. Но особенно важна их строительная функция, т.к. именно двойной слой липидов (а точнее фосфолипидов) является основой биологических мембран. Кроме того, подкожная жировая клетчатка (у тех, у кого она есть) выполняет функцию механической защиты и терморегуляции.

Белки.

Белки – биополимеры нерегулярного строения, мономерами которых являются аминокислоты. В состав белков входит 20 видов аминокислот, при этом количество аминокислот и последовательность их соединения в разных белковых молекулах отличается. В результате белки имеют очень разнообразное строение и, как следствие, разнообразные свойства и функции.

Уровни организации белковой молекулы (структура белка)

| Структура | Особенности | Какими связями | Ассоциативный ряд |

| Первичная | Полипептидная цепь, т.е. определенное количество аминокислот, соединенных в цепочку. Формируется на рибосомах в процессе трансляции. | Поддерживается прочными ковалентными связями, которые в данном случае называются пептидными. | Натянутый (т.е. прямой) телефонный шнур (тот самый, который соединяет трубку стационарного телефона с самим аппаратом). |

| Вторичная | Полипептидная цепь, скрученная в спираль. | Поддерживается непрочными, но многочисленными водородными связями. | Тот же шнур только в покое. Обратите внимание, как он сворачивается в спираль. |

| Третичная | Может иметь шаровидную форму (глобула), или форму нити (фибрилла), или что-то вроде трубочки и т.п. | Поддерживается связями, возникающими между радикалами аминокислот. В основном эти связи слабые (гидрофобные, водородные, ионные), но среди них особое место занимают дисульфидные мостики – малочисленные, но прочные связи. | Тот же шнур только скомканный. Обратите внимание, что спираль (как бы вторичная структура) сохранилась, но при этом образовалась новая пространственная конфигурация. |

| Четвертичная | Несколько полипептидных цепей, объединенных в один комплекс. | Поддерживается теми же связями, что и третичная структура. | Несколько телефонных шнуров, скомканных в одно целое. |

Ниже представлен классический рисунок, изображающий различные уровни организации молекулы гемоглобина. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры обозначены цифрами 1-4 соответственно.

Функции белков

Строительная функция белков одна из самых важных, поскольку они входят в состав всех клеточных структур (мембран, органоидов и цитоплазмы). Фактически белки – основной строительный материал для организма. Рост и развитие организма без достаточного количества белка не могут происходить нормально. Именно поэтому растущий организм должен обязательно получать с пищей белки.

Ферментативная функция белков не менее важна. Большинство химических реакций, происходящих в клетке, были бы не возможны без участия биологических катализаторов – ферментов. Почти все ферменты (энзимы) по своей природе являются белками. Каждый фермент ускоряет только одну реакцию (или реакцию одного типа). В этом выражается специфичность ферментов. Кроме того, ферменты действуют в довольно узком диапазоне температур. Повышение температуры приводит к их денатурации и потере каталитической активности. Примером типичного фермента является каталаза, расщепляющая образующийся в ходе обмена пероксид водорода на воду и кислород (2H2O2 → 2H2O + O2). Действие каталазы можно наблюдать при обработке перекисью кровоточащей раны. Выделяющийся газ - кислород. Можно также обработать перекисью нарезанные клубни картофеля. Произойдет то же самое.

Транспортная функция белков заключается в переносе различных веществ. Одни белки осуществляют транспорт в масштабах целого организма. Например, гемоглобин крови переносит кислород и углекислый газ по всему телу. Другие белки, встроенные в мембраны клеток, обеспечивают транспорт различных веществ в клетку и из неё. Типичный пример – калий-натриевый насос – сложный белковый комплекс, выкачивающий из клетки натрий и закачивающий в неё калий.

Двигательную функцию белков не надо путать с транспортной. В данном случае речь идет о движении организма или отдельных его частей относительно друг друга. В качестве примера можно привести белки, входящие в состав мышечной ткани: актин и миозин. Взаимодействие этих белков и обеспечивает сокращение мышечного волокна.

Защитная функция выполняется многими специфическими белками. Антитела, вырабатываемые лимфоцитами в кровь, защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Особые клеточные белки интерфероны обеспечивают противовирусную защиту. Протромбин плазмы участвуют в свертывании крови, предохраняя организм от потерь крови.

Регуляторную функцию выполняют белки, являющиеся гормонами. Типичный белковый гормон инсулин регулирует содержание глюкозы в крови. Ещё один белковый гормон – гормон роста.

Денатурация и ренатурация белков

Важнейшей особенностью большинства белков является неустойчивость их структуры при нефизиологических условиях. При повышении температуры, изменении pH среды, воздействии растворителей и других неблагоприятных условиях связи, поддерживающие пространственную структуру белка, разрушаются. Происходит денатурация, т.е. нарушение природной структуры белка. В первую очередь разрушаются четвертичная и третичная структуры. Если действие неблагоприятного фактора не прекращается или усиливается, то разрушаются вторичная и даже первичная структура. Разрушение первичной структуры – разрыв связей между аминокислотами – означает конец существованию молекулы белка. Если же первичная структура сохраняется, то при благоприятных условиях белок может восстановить свою пространственную структуру, т.е. произойдет ренатурация.

Например, при жарке яиц под действием высокой температуры с яичным белком происходят следующие изменения: был жидким и прозрачным, стал твердым и непрозрачным. Однако, после остывания белок не становится опять прозрачным и жидким. В данном случае ренатурация не происходит, т.к. при жарке разрушилась первичная структура белка.

Нуклеиновые кислоты.

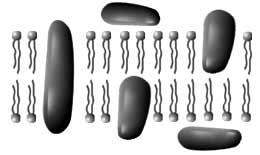

Нуклеиновые кислоты, так же как и белки, являются полимерами нерегулярного строения. Мономерами нуклеиновых кислот являются нуклеотиды. Схематичное строение нуклеотида представлено на рисунке. Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов: азотистого основания (многоугольник), углевода (пятиугольник) и остатка фосфорной кислоты (кружок).

Сравнительная характеристика ДНК и РНК

| Признак | ДНК | РНК |

| Мономеры | Нуклеотиды, состоящие из остатка фосфорной кислоты, дезоксирибозы и одного из азотистых оснований (цитозина, гуанина, аденина или тимина) | Нуклеотиды, состоящие из остатка фосфорной кислоты, рибозы и одного из азотистых оснований (цитозина, гуанина, аденина или урацила) |

| Строение | Двойная спираль | Одинарная цепь |

| Функции | Хранение и передача наследственной информации. Регуляция процессов жизнедеятельности клетки. | Биосинтез белка (т.е. по сути процесс реализации генетической информации). |

Виды РНК и их роль в биосинтезе белка

Информационная РНК (иРНК) – переносит информацию о первичной структуре белка от ДНК к рибосомам.

Транспортная РНК (тРНК) – доставляет аминокислоты к рибосомам.

Рибосомальная РНК (рРНК) – входит в состав рибосом, т.е. также участвует в синтезе белка.

Строение молекулы ДНК

С овременная модель строения ДНК предложена Д.Уотсоном и Ф.Криком. Молекула ДНК представляет собой две цепочки нуклеотидов, спирально закрученные друг вокруг друга. Азотистые основания направлены внутрь молекулы так, что напротив аденина одной цепочки всегда расположен тимин другой цепочки, а напротив гуанина расположен цитозин. Аденин – тимин и гуанин – цитозин комплементарны, а принцип их расположения в молекуле ДНК называется принципом комплементарности. Между аденином и тимином образуются две водородные связи, а между цитозином и гуанином – три. Таким образом, две цепочки нуклеотидов в молекуле ДНК соединяются множеством непрочных водородных связей.

овременная модель строения ДНК предложена Д.Уотсоном и Ф.Криком. Молекула ДНК представляет собой две цепочки нуклеотидов, спирально закрученные друг вокруг друга. Азотистые основания направлены внутрь молекулы так, что напротив аденина одной цепочки всегда расположен тимин другой цепочки, а напротив гуанина расположен цитозин. Аденин – тимин и гуанин – цитозин комплементарны, а принцип их расположения в молекуле ДНК называется принципом комплементарности. Между аденином и тимином образуются две водородные связи, а между цитозином и гуанином – три. Таким образом, две цепочки нуклеотидов в молекуле ДНК соединяются множеством непрочных водородных связей.

Следствием комплементарности пар А-Т и Г-Ц является то, что количество адениловых (А) нуклеотидов в ДНК всегда равно количеству тимидиловых (Т). И точно также число гуаниловых (Г) и цитидиловых (Ц) нуклеотидов также будет одинаково. Например, если в ДНК 10% нуклеотидов с аденином, то нуклеотидов с тимином будет тоже 10%, а с гуанином и цитозином по 40% каждого.

Строение эукариотической клетки

| Клеточная | Строение | Функции | Рисунок |

| Плазматическая мембрана | Основу составляет двойной слой липидов. Молекулы белка расположены на внешней и внутренней поверхности липидного бислоя и в его толще. | 1) Ограничивает содержимое клетки, выполняет защитную функцию. 2) Осуществляет избирательный транспорт. 3) Обеспечивает связь клеток в многоклеточном организме. |

|

| Ядро | Имеет двойную мембрану. Внутри находится хроматин (ДНК с белками), а также одно или несколько ядрышек (место сборки субъединиц рибосом). Связь с цитоплазмой осуществляется через ядерные поры. | 1) Хранение и передача наследственной информации. 2) Контроль и управление процессами жизнедеятельности клетки. |

|

| Митохондрии | Имеют двойную мембрану. Внутренняя мембрана образует складки – кристы, на которых расположены ферментные комплексы, синтезирующие АТФ. Имеют собственные рибосомы и кольцевую ДНК. Способны к делению. | Синтез АТФ |

|

| Эндоплазматическая сеть (ЭПС) | Сеть канальцев и полостей, пронизывающих всю клетку. На мембране шероховатой ЭПС расположены рибосомы. На мембране гладкой ЭПС их нет. | Транспорт веществ, связывает различные органоиды. Шероховатая ЭПС также участвует в синтезе белков, а гладкая – в синтезе углеводов и липидов. |

|

| Аппарат Гольджи | Система плоских емкостей (цистерн). | 1) Накопление, сортировка, упаковка и подготовка к экспорту из клетки синтезированных белков. 2) Образование лизосом. |

|

| Лизосомы | Пузырьки, заполненные разнообразными гидролитическими ферментами. | Внутриклеточное переваривание. |

|

| Рибосомы | Состоят из двух субъединиц, образованных белками и рРНК. | Синтез белка. |

|

| Клеточный центр | У животных и низших растений включает две центриоли, образованные девятью триплетами микротрубочек. | Участвует в делении клетки и формировании цитоскелета. |

|

| Органоиды движения (реснички, жгутики). | Представляют собой цилиндр, стенка которого состоит из девяти пар микротрубочек. Ещё две расположены по центру. | Движение. |

|

| Пластиды (имеются только у растений) | Хромопласты (желтые - красные) придают окраску цветам и плодам, что привлекает опылителей и распространителей плодов и семян. Лейкопласты (бесцветные) накапливают крахмал. Хлоропласты (зеленые) осуществляют фотосинтез. | ||

| Хлоропласты

| Имеют двойную мембрану. Внутренняя мембрана образует складки в виде стопок монет – граны. Отдельная «монетка» - тилакоид. Имеют кольцевую ДНК и рибосомы. Способны к делению. |

| |

Транспорт через плазматическую мембрану

Пассивный транспорт происходит без затрат энергии (т.е. без затрат АТФ). Основной вид - диффузия. Путем диффузии в клетку попадает кислород, выделяется углекислый газ.

Активный транспорт идет с затратами энергии. Основные способы:

Транспорт с помощью клеточных насосов. Особые белковые комплексы, встроенные в мембрану, переносят в клетку одни ионы и выкачивают другие. Например, калий-натриевый насос выкачивает из клетки Na+, а закачивает K+. На его работу расходуется АТФ.

Фагоцитоз – поглощение клеткой твердых частиц. Мембрана клетки образует выпячивания, которые постепенно смыкаются, и поглощаемая частица оказывается в цитоплазме.

Пиноцитоз – поглощение клеткой капелек жидкости. Происходит аналогично фагоцитозу.

ТРЕНИНГ А3

А3.1 Химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот – это:

1) сера;

2) азот;

3) хлор;

4) магний.

А3.2 В качестве запасного углевода гликоген используется в клетках:

1) элодеи;

2) собаки;

3) вируса гриппа;

4) картофеля.

А3.3 В отличие от дезоксирибозы рибоза входит в состав:

1) иРНК;

2) ДНК;

3) целлюлозы;

4) крахмала.

А3.4 Жиры, как и углеводы, выполняют функции:

1) информационную и регуляторную;

2) строительную и энергетическую;

3) каталитическую и энергетическую;

4) строительную и каталитическую.

А3.5 Липиды являются основным структурным компонентом:

1) рибосом;

2) хромосом;

3) биологических мембран;

4) клеточного центра.

А3.6 Благодаря какому свойству липиды составляют основу плазматической мембраны?

1) способность изменять пространственную структуру;

2) нерастворимость в воде;

3) способность к самоудвоению;

4) наличие каталитической активности.

А3.7 В состав АТФ входят:

1) аденин, рибоза, три остатка фосфорной кислоты;

2) аденин, тимин, гуанин, цитозин;

3) различные виды аминокислот;

4) углеводы и липиды.

А3.8 Денатурация обратима, если не разрушены связи:

1) пептидные;

2) водородные;

3) гидрофобные;

4) ионные.

А3.9 Трехмерная пространственная конфигурация молекулы белка в виде глобулы – это структура:

1) первичная;

2) вторичная;

3) третичная;

4) четвертичная.

А3.10 Вторичная структура белка представляет собой:

1) несколько полипептидных цепей;

2) аминокислотную последовательность;

3) полипептидную цепь, закрученную в спираль;

4) спираль, упакованную в клубок.

А 3.11 Изображенная на рисунке структура белка гемоглобина поддерживается:

3.11 Изображенная на рисунке структура белка гемоглобина поддерживается:

1) водородными связями между -NH и -СО группами;

2) пептидными связями между аминокислотами;

3) связями между радикалами аминокислот;

4) связями между разными полипептидными цепями.

А3.12 В состав нуклеотида ДНК может входить:

1) рибоза, тимин и остаток фосфорной кислоты;

2) рибоза, урацил и остаток фосфорной кислоты;

3) дезоксирибоза, урацил и остаток фосфорной кислоты;

4) дезоксирибоза, тимин и остаток фосфорной кислоты.

А3.13 Матрицей для синтеза первичной структуры белка является молекула:

1) тРНК;

2) иРНК;

3) рРНК;

4) АТФ.

А3.14 Транспортные РНК:

1) являются матрицей для синтеза белка;

2) доставляют аминокислоты к рибосомам;

3) переносят глюкозу через клеточную мембрану;

4) переносят кислород.

А3.15 Химические реакции, протекающие в лизосомах, относятся к реакциям:

1) пластического обмена;

2) энергетического обмена;

3) хемосинтеза;

4) окислительного фосфорилирования.

А3.16 Плазматическая мембрана осуществляет избирательный транспорт веществ благодаря своей:

1) динамичности;

2) стабильности;

3) полупроницаемости;

4) прочности.

А3.17 Рибосомы участвуют в:

1) накоплении питательных веществ;

2) пластическом обмене;

3) транспорте аминокислот;

4) выведении из клетки продуктов распада.

A3.18 Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется:

1) плазматической мембраной;

2) ядерной оболочкой;

3) клеточным центром;

4) цитоплазмой.

А3.19 Связь между различными органоидами клетки осуществляет:

1) аппарат Гольджи;

2) веретено деления;

3) митохондриальная ДНК;

4) эндоплазматическая сеть.

А 3.20 Изображенный на рисунке органоид выполняет функцию:

3.20 Изображенный на рисунке органоид выполняет функцию:

1) клеточного дыхания;

2) внутриклеточного транспорта;

3) внутриклеточного переваривания;

4) запасания питательных веществ.

Просмотр содержимого документа

«А04»

Задание А4

Клетка – генетическая единица живого. Деление клеток.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

2.7. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза.

Хромосомы

Хромосома представляет собой молекулу ДНК связанную с особыми белками. Для каждого вида организмов характерно определенное число хромосом, их форма и строение, т.е. определенный хромосомный набор – кариотип. Кариотип одинаков и постоянен у особей одного вида. Наличие разных кариотипов – причина генетической изоляции разных видов (т.е. невозможности их скрещивания с получением плодовитого потомства).

У большинства организмов соматические, т.е. все кроме половых, клетки содержат двойной, или диплоидный, набор хромосом. При диплоидном наборе каждая хромосома имеет пару, т.е. такую же по форме, размеру и строению хромосому. Такие парные хромосомы называются гомологичными. Половые клетки, т.е. гаметы, содержат гаплоидный набор хромосом. Из каждой пары гомологичных хромосом в гамете представлена только одна. Например, у человека гаметы (сперматозоиды и яйцеклетки) имеют по 23 хромосомы, а все остальные клетки организма – по 46.

Митоз

Митоз – способ деления соматических клеток, при котором дочерние клетки получают такой же хромосомный набор, как у материнской клетки. Таким образом, сохраняется постоянство числа хромосом в клетках при их многократном делении. Поэтому митоз - основа роста, развития и бесполого размножения организмов. Источником изменчивости при митозе могут быть только случайные мутации.

Митоз – способ деления соматических клеток, при котором дочерние клетки получают такой же хромосомный набор, как у материнской клетки. Таким образом, сохраняется постоянство числа хромосом в клетках при их многократном делении. Поэтому митоз - основа роста, развития и бесполого размножения организмов. Источником изменчивости при митозе могут быть только случайные мутации.

Промежуток между делениями клетки называется интерфазой. В интерфазе клетка начинает готовиться к делению: накапливает энергию, синтезирует определенные белки. Именно в интерфазе происходит важнейшее событие, связанное с делением клетки – удвоение (репликация) ДНК. После удвоения ДНК каждая хромосома содержит по две одинаковых хроматиды, каждая из которых содержит одну нить ДНК. Далее начинается митоз.

Фазы митоза

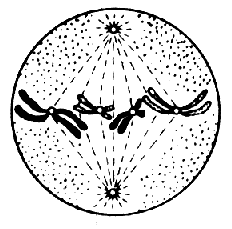

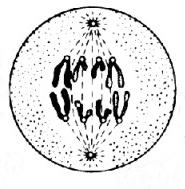

| Фаза митоза | Происходящие события | Рисунок |

| Профаза | Ядерная оболочка растворяется, ядро и ядрышки исчезают. Хромосомы спирализуются (скручиваются, конденсируются) и становятся видимыми в микроскоп, свободно располагаются в цитоплазме. Центриоли расходятся к полюсам клетки, образуется веретено деления. |

|

| Метафаза | Хромосомы прикрепляются к нитям веретена деления своими центромерами (центромера – участок хромосомы, связывающий хроматиды) и выстраиваются в экваториальной плоскости клетки.

|

|

| Анафаза | Хроматиды разделяются и расходятся к противоположным полюсам клетки. |

|

| Телофаза | Хромосомы деспирализуются (раскручиваются, деконденсируются) и становятся невидимыми. Веретено деления разрушается. Вокруг хромосом образуется ядерная оболочка. Цитоплазма клетки разделяется (у животных путем перетяжки, у растений между дочерними клетками образуется новая оболочка). Образуются две дочерние клетки. |

|

Мейоз

Мейоз – способ деления, при котором дочерние клетки получают в два раза меньше хромосом, чем было у материнской клетки. Таким способом образуются гаметы (сперматозоиды и яйцеклетки) большинства организмов.

Отличия мейоза от митоза:

При мейозе клетка делится дважды, а ДНК удваивается только перед первым делением, поэтому из одной диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных дочерних.

В профазе первого деления мейоза гомологичные хромосомы конъюгируют (сближаются, слипаются) и обмениваются участками (т.е. происходит кроссинговер).

В результате кроссинговера, а также в результате случайного расхождения хромосом в анафазе первого и второго деления мейоза, четыре образовавшиеся клетки имеют разный генотип.

В ходе мейоза образуются гаплоидные гаметы. При оплодотворении эти гаплоидные гаметы сливаются и образуют диплоидную зиготу, из которой затем путем митоза развивается новый организм. Таким образом, мейоз (число хромосом уменьшается вдвое) и процесс оплодотворения (восстанавливается диплоидный набор) обеспечивают постоянство числа хромосом при половом размножении.

Фазы мейоза

| Фаза мейоза | Происходящие события | Рисунок |

| Профаза I | Происходит то же, что при митозе. Отличие только в наличии процесса конъюгации гомологичных хромосом. |

|

| Метафаза I | Хромосомы прикрепляются центромерами к нитям веретена деления и выстраиваются в экваториальной плоскости. Хромосомы выстраиваются гомологичными парами. |

|

| Анафаза I | Хромосомы (в данном случае двухроматидные) расходятся к полюсам клетки. |

|

| Телофаза I | Происходит то же, что и при телофазе митоза, но по окончании деления образуются две клетки с гаплоидным набором двойных (двухроматидных) хромосом. |

|

| Профаза II | Образовавшиеся клетки с гаплоидным набором двойных хромосом делятся ещё раз. В целом второе деление мейоза происходит также как митоз. Отличия только в хромосомном наборе. На рисунках показано второе деление одной из образовавшихся клеток. |

|

| Метафаза II |

| |

| Анафаза II |

| |

| Телофаза II |

|

Развитие половых клеток у животных

Процесс формирования половых клеток (гамет) называется гаметогенезом. Формирование мужских гамет (сперматозоидов) – сперматогенез, формирование женских (яйцеклеток) – овогенез. Мужские гаметы формируются в семенниках, а женские в яичниках.

В процессе образования гамет выделяют несколько стадий, которые сходны в сперматогенезе и овогенезе, но имеются и некоторые отличия (см. таблицу).

| Стадии | Происходящие события | |

| Сперматогенез | Овогенез | |

| Размножение | Первичные половые клетки (т.е. это ещё не гаметы) делятся митозом. Увеличивается количество клеток. | |

| Рост | Клетки увеличиваются в размерах незначительно | Размер клеток увеличивается в сотни и тысячи раз |

| Созревание | Происходит мейоз. Образуется четыре гаплоидные клетки, которые позже становятся сперматозоидами. | Происходит мейоз, образуется четыре гаплоидных клетки, из которых только одна становится позже яйцеклеткой. |

| Формирование | У мужских гамет формируется жгутик, аппарат Гольджи преобразуется в акросому, содержащую ферменты, предназначенные для растворения оболочки яйцеклетки. | Женские гаметы приобретают дополнительные оболочки. |

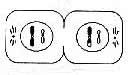

Схемы гаметогенеза.

| Сперматогенез | Овогенез |

|

|

|

| 1 – стадия размножения, 2 – стадия роста, 3 – стадия созревания, 4 – стадия формирования | |

ТРЕНИНГ А4

А4.1 В результате овогенеза из одной клетки-предшественницы образуется:

1) одна яйцеклетка;

2) две яйцеклетки;

3 ) четыре яйцеклетки;

) четыре яйцеклетки;

4) восемь яйцеклеток.

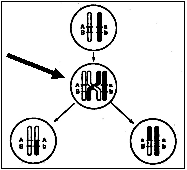

А4.2 Изображенный на рисунке процесс (отмечен стрелкой) является:

1) условием сохранение диплоидного числа хромосом при митозе;

2) одним из этапов процесса оплодотворения;

3) фактором, обеспечивающим защиту хромосом от неблагоприятных воздействий;

4) фактором, обеспечивающим перекомбинацию родительских генов при мейозе.

А4.3 В профазе первого деления мейоза, также как и в профазе митоза происходит:

1) удвоение ДНК;

2) кроссинговер;

3) разрушение ядерной оболочки;

4) расхождение дочерних хромосом к полюсам клетки.

А4.4 Для сперматозоида не характерно наличие:

1) запаса питательных веществ;

2) плазматической мембраны;

3) митохондрий;

4) гаплоидного ядра.

А4.5 В результате мейоза каждая дочерняя клетка:

1) становится диплоидной;

2) полностью похожа на материнскую;

3) имеет такой же хромосомный набор как материнская;

4) получает половину генома материнской клетки.

А4.6 Причиной разнообразия потомства при половом размножении не может служить:

1) кроссинговер;

2) случайное слияние гамет при оплодотворении;

3) случайное расхождение хромосом в анафазе первого деления мейоза;

4) удвоение хромосом перед началом мейоза.

А4.7 Постоянство числа хромосом у особей одного вида обеспечивается:

1) диплоидностью организмов;

2) гаплоидностью организмов;

3) процессами оплодотворения и мейоза;

4) процессом деления клеток.

А4.8 Мужские гаметы образуются в:

1) спорангиях;

2) яичниках;

3) семенниках;

4) семязачатках.

А4.9 В ходе овогенеза и сперматогенеза происходит:

1) накопление в гаметах питательных веществ;

2) слияние гамет;

3) уменьшение вдвое числа хромосом в гаметах;

4) восстановление диплоидного набора хромосом в гаметах.

А4.10 Мейоз и митоз имеют сходство в том, что в обоих случаях:

1) делению предшествует удвоение ДНК;

2 ) происходит двойное деление;

) происходит двойное деление;

3) происходит конъюгация гомологичных хромосом;

4) образуются диплоидные клетки.

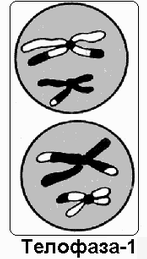

А4.11 На рисунке изображены клетки, образовавшиеся при первом делении мейоза. Каждая из них содержит:

1) диплоидный набор одинарных хромосом;

2) диплоидный набор двойных хромосом;

3) гаплоидный набор одинарных хромосом;

4) гаплоидный набор двойных хромосом.

А4.12 Кроссинговер – это:

1) обмен участками гомологичных хромосом;

2) слипание гомологичных хромосом;

3) независимое расхождение хромосом;

4) разновидность митоза.

А4.13 Соматические клетки шимпанзе содержат 48 хромосом. В результате мейоза у самца шимпанзе формируются сперматозоиды, содержащие хромосом.

1) в два раза больше;

2) в два раза меньше;

3) в четыре раза меньше;

4) столько же, сколько в соматических клетках.

А4.14 Биологический смысл большого числа сперматозоидов у животных заключается:

1) в повышении эффективности искусственного отбора;

2) в улучшении жизнеспособности оплодотворенных яйцеклеток;

3) в повышении вероятности оплодотворения;

4) в увеличении скорости развития зародыша.

А4.15 В ходе мейоза, в отличие от митоза, происходит:

1) конденсация (спирализация) хромосом;

2) конъюгация гомологичных хромосом;

3) образование диплоидных клеток;

4) разрушение ядерной оболочки в профазе.

А4.16 В анафазе первого деления мейоза к полюсам клетки расходятся хромосомы, каждая из которых содержит:

1) одну хроматиду;

2) две хроматиды;

3) три хроматиды;

4) четыре хроматиды.

А4.17 Сперматозоиды млекопитающих образуются в результате:

1) митоза;

2) мейоза;

3) онтогенеза;

4) дробления.

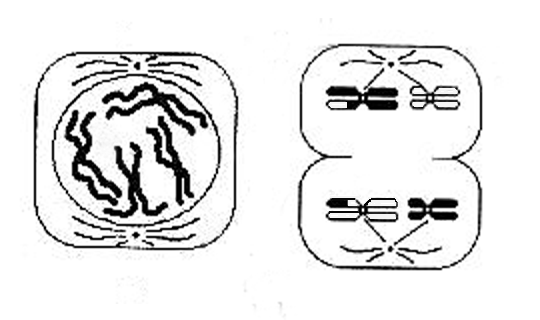

А4.18 На рисунке слева изображена клетка в состоянии ранней профазы. На рисунке справа эта же клетка в состоянии:

1) телофазы первого деления мейоза;

2) телофазы второго деления мейоза;

3) телофазы митоза;

4) метафазы митоза.

А4.19 Общим для митоза и мейоза является:

1) образование гаплоидных клеток;

2) образование диплоидных клеток;

3) конденсация хромосом в начале деления;

4) конъюгация гомологичных хромосом.

А4.20 Клетки печени шимпанзе содержат 48 хромосом. Сколько хромосом содержится в клетках головного мозга шимпанзе?

1) 12;

2) 24;

3) 48;

4) 96.

9

Просмотр содержимого документа

«А05»

Задание А5

Разнообразие организмов. Вирусы.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

3.1. Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни.

Одноклеточные организмы

Тело многоклеточного организма состоит из множества клеток, которые специализируются на выполнении определенных функций и образуют ткани (за исключением низших многоклеточных организмов).

Тело одноклеточных организмов состоит из единственной клеткой, которая представляет собой целостный организм и выполняет все его функции. Одноклеточные формы встречаются во всех царствах организмов.

| Царство | Примеры организмов | Рисунок |

| Растения | Хламидомонада |

|

| Хлорелла |

| |

| Животные | Инфузория туфелька |

|

| Амеба обыкновенная |

| |

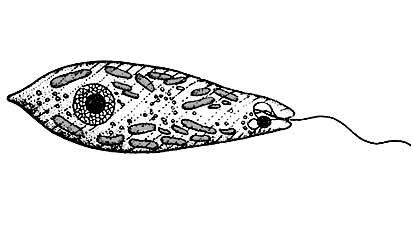

| Эвглена зеленая |

| |

| Грибы | Дрожжи |

|

| Бактерии | Все виды бактерий |

|

Автотрофы и гетеротрофы

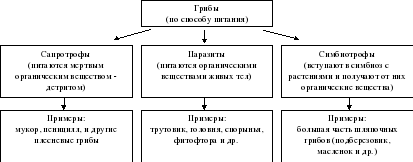

По способу питания все организмы делятся на автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы – организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических. Образование органических веществ происходит в ходе фотосинтеза или хемосинтеза. Фотосинтез осуществляют растения и цианобактерии, поэтому их называют фототрофами. В данном случае источником необходимой для синтеза энергии является солнечный свет. Хемосинтез характерен для некоторых групп бактерий (железобактерии, серобактерии, нитрифицирующие бактерии). При этом для образования органических веществ используется энергия окисления неорганических соединений. Автотрофы выполняют в экосистемах функцию продуцентов.

Гетеротрофные организмы используют готовые органические соединения, созданные автотрофами. К гетеротрофам относятся животные, грибы и большинство бактерий. В экосистемах гетеротрофы являются консументами или редуцентами. Среди гетеротрофов выделяют группу сапрофитов (сапрофитные грибы, сапрофитные бактерии), которые используют мертвое органическое вещество (детрит).

Существуют также организмы, которые в зависимости от условий используют тот или иной способ питания. Например, эвглена зеленая на свету осуществляет фотосинтез, а при недостатке освещения поглощает из окружающей среды готовые органические вещества. Такие организмы называются миксотрофами.

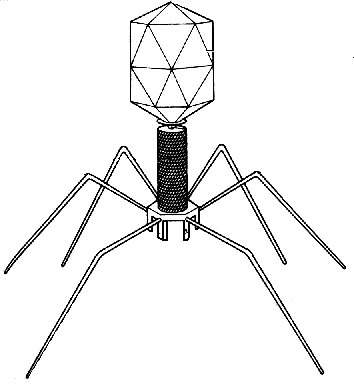

Вирусы

Особенности строения и жизнедеятельности:

Не имеют клеточного строения. Вирион («зрелый» вирус) состоит из нуклеиновой кислоты (только ДНК или только РНК) и белковой оболочки (капсида).

Являются обязательными внутриклеточными паразитами. Проявляют признаки живого только в клетке-хозяине.

П

опав в клетку, вирус изменяет работу ее генома так, что клетка начинает синтезировать вирусные нуклеиновые кислоты и белки из собственных нуклеотидов и аминокислот. Из образовавшихся молекул нуклеиновой кислоты и белков путем самосборки образуются вирусные частицы.

опав в клетку, вирус изменяет работу ее генома так, что клетка начинает синтезировать вирусные нуклеиновые кислоты и белки из собственных нуклеотидов и аминокислот. Из образовавшихся молекул нуклеиновой кислоты и белков путем самосборки образуются вирусные частицы.Вирусы вызывают различные заболевания растений и животных, в т.ч. человека. Вирусные заболевания: оспа, герпес, гепатит, СПИД, грипп, полиомиелит, бешенство, мозаичная болезнь табака.

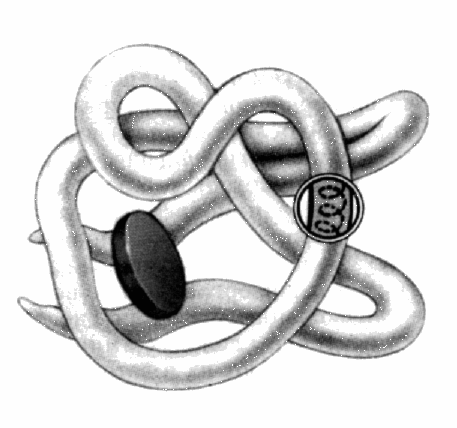

Особую группу вирусов составляют бактериофаги – вирусы, поражающие бактерий.

ТРЕНИНГ А5

А5.1 Сапрофитные бактерии используют для питания:

1) органические вещества, созданные ими в процессе фотосинтеза;

2) органические вещества, созданные ими в процессе хемосинтеза;

3) готовые органические вещества отмерших тел;

4) готовые органические вещества живых тел.

А5.2 Организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических, используя энергию окисления неорганических соединений, называются:

1) хемотрофами;

2) фототрофами;

3) сапротрофами;

4) гетеротрофами.

А5.3 Нитрифицирующие бактерии являются:

1) фототрофами;

2) хемотрофами;

3) гетеротрофами;

4) паразитами.

А5.4 Синтез органических веществ из неорганических за счет солнечной энергии осуществляют:

1) фототрофы;

2) гетеротрофы;

3) сапротрофы;

4) хемотрофы.

А5.5 Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках:

1) растений;

2) животных;

3) грибов;

4) паразитических бактерий.

А5.6 Животные по способу питания являются:

1) фототрофами;

2) гетеротрофами;

3) хемотрофами;

4) автотрофами.

А5.7 Образование органических соединений из неорганических происходит в клетках:

1) кожи лягушки;

2) шляпки подберезовика;

3) листа картофеля;

4) клубеньковых бактерий.

A5.8 К автотрофным организмам относится:

1) хлорелла;

2) мукор;

3) амеба;

4) инфузория-туфелька.

А5.9 Какой из организмов, изображенных на рисунке, может создавать органические вещества из неорганических?

А5.10 Клубеньковые бактерии, живущие на корнях бобовых растений, получают от них готовые органические вещества, взамен поставляя растению соединения азота. Клубеньковые бактерии являются:

1) паразитами;

2) сапрофитами;

3) автотрофами;

4) гетеротрофами.

А5.11 К неклеточным формам жизни относятся:

1) клубеньковые бактерии;

2) паразитические бактерии;

3) цианобактерии;

4) бактериофаги.

А5.12 Среди перечисленных организмов клеточного строения не имеет:

1) инфузория-туфелька;

2) вирус гриппа;

3) кишечная палочка;

4) хламидомонада.

А5.13 Из множества свойств живых организмов для вирусов характерно наличие:

1) обмена веществ;

2) раздражимости;

3) наследственности;

4) клеточного строения.

А5.14 Вирусы проявляют свойства живого только:

1) в клетках других организмов;

2) во внешней среде;

3) при взаимодействии с другими вирусами;

4) при благоприятных условиях внешней среды.

А5.15 Вирусным заболеванием не является:

1) грипп;

2) СПИД;

3) оспа;

4) туберкулез.

А5.16 Вирусы занимают промежуточное положение между:

1) прокариотами и эукариотами;

2) телами живой и неживой природы;

3) растениями и животными;

4) грибами и бактериями.

А5.17 Особенностью вирусов является то, что они:

1) могут вызывать заболевания животных и растений;

2) не имеют клеточного строения;

3) не имеют оформленного ядра;

4) осуществляют очень активный обмен веществ.

А5.18 Синтез вирусных белков:

1) не требует затрат энергии;

2) не требует участия ферментов;

3) происходит только в клетке-хозяине;

4) происходит во внеклеточной среде.

А5.19 Встраивают собственную нуклеиновую кислоту в ДНК клетки-хозяина:

1) паразитические грибы;

2) паразитические бактерии;

3) бактериофаги;

4) бактерии сапрофиты.

А5.20 Вирусные белки синтезируются из:

1) нуклеотидов вируса;

2) нуклеотидов клетки-хозяина;

3) аминокислот вируса;

4) аминокислот клетки-хозяина.

7

Просмотр содержимого документа

«А06»

Задание А6

Воспроизведение организмов. Онтогенез.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различия полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития организмов.

Бесполое размножение

При бесполом размножении новый организм появляется из одной или нескольких соматических клеток материнской особи. Существует несколько способов бесполого размножения.

Обычное деление. Так размножаются одноклеточные организмы (простейшие, одноклеточные водоросли и др.). Материнская клетка делится на две, дающие начало новым особям.

Обычное деление. Так размножаются одноклеточные организмы (простейшие, одноклеточные водоросли и др.). Материнская клетка делится на две, дающие начало новым особям.

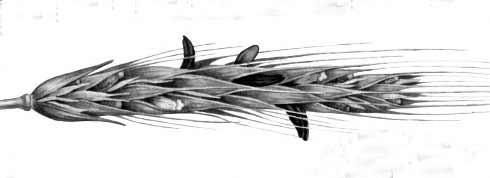

Высшие грибы и многие растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны) размножаются спорами. Спора представляет собой специализированную клетку, служащую для размножения.

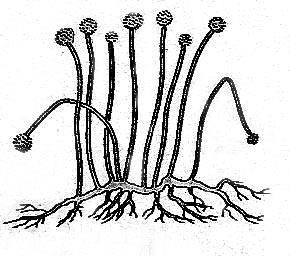

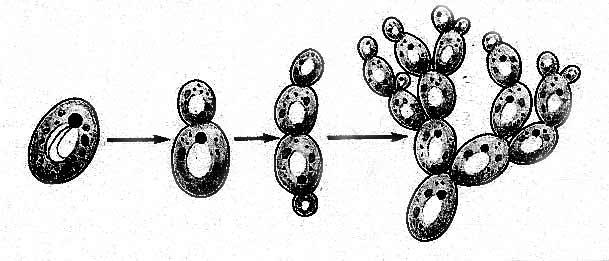

При почковании (рис. 6.1) на теле материнской особи (1) образуется бугорок – почка (2), который затем превращается в новую особь. Так размножаются дрожжи, кишечнополостные.

У растений, широко распространено вегетативное размножение, которое происходит с помощью вегетативных органов:

клубни (картофель);

луковицы (тюльпаны, лук, нарциссы, лилии);

корневище (ландыш, пион, пырей, мать-и-мачеха);

усы (клубника, земляника);

стеблевые черенки (смородина, ива);

листовые черенки (бегония);

корневые черенки (малина, слива);

Вегетативные органы образованы соматическими клетками, которые делятся митозом, поэтому образовавшиеся дочерние организмы генетически идентичны друг другу и материнской особи. Это позволяет сохранять сортовые признаки культурных растений, что было бы невозможно при половом размножении.

Бесполое размножение эффективно при благоприятных и относительно постоянных условиях обитания вида. В этом случае оно обеспечивает быстрый рост численности популяции. Но генетическая однородность потомков не обеспечивает хорошую приспособляемость вида при изменяющихся условиях. Источником генетического разнообразия являются только довольно редкие мутации.

Половое размножение

Главная особенность полового размножения – участие специализированных половых клеток – гамет, имеющих гаплоидный набор хромосом. В результате слияния двух гамет образуется диплоидная зигота, из которой затем развивается новый организм. В большинстве случаев гаметы принадлежат разным особям, поэтому генотип потомков объединяет гены двух родителей. В данном случае генетическое разнообразие потомства является следствием комбинативной изменчивости. Высокое генетическое разнообразие потомков обеспечивает видам хорошую приспособляемость к изменяющимся условиям, поэтому половое размножение считается более прогрессивным.

Наиболее распространенным вариантом полового размножения является слияние крупной (имеющей запас питательных веществ) неподвижной яйцеклетки с маленьким подвижным сперматозоидом.

Некоторые организмы (например, плоские черви) образуют и мужские и женские гаметы. Такие организмы называются гермафродитами. У некоторых животных (пчелы, тли) развитие нового организма может происходить из неоплодотворенной яйцеклетки. Такое явление называется партеногенезом.

Оплодотворение у цветковых растений

Особенностью цветковых растений является двойное оплодотворение при половом размножении (рис. 6.2). Попав на рыльце пестика, пыльца (1) прорастает, образуя пыльцевую трубку (2), растущую в направлении зародышевого мешка (4) семязачатка (5). В самом кончике трубки находятся два спермия (3). Когда пыльцевая трубка достигает входа в зародышевый мешок, один спермий сливается с яйцеклеткой (6), а второй с диплоидной центральной клеткой (7). В результате слияния гаплоидной яйцеклетки и гаплоидного сперматозоида получается диплоидная зигота (n + n = 2n), из которой в дальнейшем развивается диплоидный зародыш семени. В результате слияния второго спермия с центральной клеткой получается триплоидная клетка (n + 2n = 3n), из которой в дальнейшем формируется эндосперм, клетки которого тоже триплоидны.

Особенностью цветковых растений является двойное оплодотворение при половом размножении (рис. 6.2). Попав на рыльце пестика, пыльца (1) прорастает, образуя пыльцевую трубку (2), растущую в направлении зародышевого мешка (4) семязачатка (5). В самом кончике трубки находятся два спермия (3). Когда пыльцевая трубка достигает входа в зародышевый мешок, один спермий сливается с яйцеклеткой (6), а второй с диплоидной центральной клеткой (7). В результате слияния гаплоидной яйцеклетки и гаплоидного сперматозоида получается диплоидная зигота (n + n = 2n), из которой в дальнейшем развивается диплоидный зародыш семени. В результате слияния второго спермия с центральной клеткой получается триплоидная клетка (n + 2n = 3n), из которой в дальнейшем формируется эндосперм, клетки которого тоже триплоидны.

Внешнее (наружное) и внутреннее оплодотворение

У животных различают наружное (внешнее) и внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение:

происходит во внешней среде;

характерно для водных животных (кишечнополостные, рыбы, земноводные);

количество гамет велико, т.к. вероятность оплодотворения мала.

Внутреннее оплодотворение:

происходит в организме самки, что делает процесс размножения не зависимым от воды;

характерно для настоящих наземных животных (насекомые, пауки, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);

вероятность оплодотворения выше, поэтому количество яйцеклеток в целом меньше.

У растений также можно выделить наружное и внутреннее оплодотворение. Наружное характерно для водорослей, мхов, папоротников, хвощей и плаунов. Обязательным условием оплодотворения у этих растений является наличие воды. У семенных растений процесс оплодотворения в воде не нуждается. Слияние половых клеток происходит внутри семязачатка.

Переход от наружного оплодотворения к внутреннего важный ароморфоз.

ОНТОГЕНЕЗ

Онтогенез – индивидуальное развитие особи, начиная с момента оплодотворения и заканчивая гибелью. В онтогенезе выделяют два этапа: эмбриональный (зародышевый) – до момента рождения или выхода из яйцевых оболочек, и постэмбриональный.

Основной закономерностью, связывающей онтогенез с филогенезом (эволюцией вида), является биогенетический закон (закон Геккеля-Мюллера): онтогенез – краткое и ускоренное повторение филогенеза, т.е. в ходе индивидуального развития особь в ускоренном темпе повторяет всю историю эволюции своего вида. Например:

развитие мха начинается с прорастания споры в тонкую нить, что наталкивает на мысль о происхождении мхов от водорослей;

заростки папоротников прикрепляются к почве ризоидами, что также указывает на их происхождение от водорослей;

у человека на ранних стадиях развития имеется хорда, закладываются жаберные карманы и хвостовой отдел позвоночника;

бабочки в ходе онтогенеза проходят стадию гусеницы, очень напоминающей кольчатого червя;

головастик лягушки имеет двухкамерное сердце, один круг кровообращения, жабры и боковую линию, очень напоминая рыбу.

Стадии эмбрионального развития хордовых.

Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза.

| Стадия онтогенеза | Стадия | Рисунок |

| Развитие организма начинается с одной клетки – зиготы. | Одноклеточные организмы |

|

| Стадия дробления. Зигота многократно делится. Интерфазы между делениями короткие, поэтому клетки почти не растут. На этой стадии происходит только увеличение количества клеток. Заканчивается дробление образованием бластулы. Зародыш на стадии бластулы представляет собой полый шарик, стенки которого образованы одним слоем клеток. | Колониальные или примитивные многоклеточные организмы, состоящие из небольшого числа недифференцированных клеток. |

|

| Далее формируется гаструла – двухслойный зародыш. Наружный слой клеток гаструлы называется эктодермой, внутренний – энтодермой.

| На этой стадии строение зародыша очень похоже на строение кишечнополостных, одних из древнейших обитателей морских вод. |

|

| На следующей стадии происходит формирование комплекса осевых органов: нервной трубки, хорды и кишечной трубки. Зародыш со сформированным комплексом называется нейрулой. Примерно в это же время образуется мезодерма – третий зародышевый листок (первые два – эктодерма и энтодерма). | Низшие хордовые. |

|

| Дальнейшее развитие приводит к формированию органов и тканей, и чем позже стадия эмбрионального развития, тем больше зародыш напоминает тот вид, к которому принадлежит данная особь. Из каждого зародышевого листка формируются определенные ткани и органы.

| ||

На развитие зародыша оказывает влияние:

генетическая информация;

условия внешней среды (температура, влажность, химические соединения, алкоголь, никотин);

взаимное влияние частей зародыша друг на друга.

Постэмбриональное развитие

1) Прямое постэмбриональное развитие. Вышедший из яйцевых оболочек или родившийся организм похож на взрослую особь, отличаясь от неё в основном только размерами.

2) Развитие с превращением (с метаморфозом). Личинка не похожа на взрослый организм. Пример: земноводные, асцидии, бабочки и др. Преимущества развития с метаморфозом: снижение конкуренции между личинками и взрослыми особями, возможность расселения на личиночной стадии у малоподвижных и неподвижных животных.

ТРЕНИНГ А6

А6.1 К бесполому размножению не относится:

1) вегетативное размножение цветковых;

2) семенное размножение хвойных;

3) почкование дрожжей;

4) спорообразование у мхов.

А6.2 Растения, полученные путем вегетативного размножения:

1) имеют такой же генотип как родительское растение;

2) лучше адаптируются к новым условиям существования;

3) имеют гаплоидный набор хромосом;

4) сочетают признаки разных родителей.

А6.3 Бесполое размножение распространено в природе, так как способствует:

1) комбинативной изменчивости;

2) росту численности популяции;

3) приспособлению организмов к неблагоприятным условиям;

4) увеличению генетического разнообразия популяции.

А6.4 Многие культурные растения размножают вегетативным путем. Это обеспечивает:

1) устойчивость к болезням и вредителям;

2) сохранение сортовых признаков;

3) более раннее созревание урожая;

4) получение разнообразного потомства.

А6.5 В эволюционном плане более прогрессивным является:

1) половое размножение, т.к. потомство более разнообразно;

2) половое размножение, т.к. потомство более многочисленно;

3) бесполое размножение, т.к. потомство копирует родителей;

4) бесполое размножение, т.к. потомство более многочисленное.

А6.6 Гермафродиты – организмы, которые:

1) развиваются из неоплодотворенных яйцеклеток;

2) могут размножаться и половым и бесполым способами;

3) образуют мужские и женские гаметы;

4) не образуют гаметы.

A6.7 Развитие потомства из неоплодотворенной яйцеклетки происходит при:

1) овогенезе;

3) сперматогенезе;

2) партеногенезе;

4) онтогенезе.

А6.8 Главным отличием полового размножения от бесполого является:

1) большее количество потомков;

2) большое сходство потомства с родителями;

3) слияние двух гаплоидных гамет (оплодотворение);

4) высокая скорость размножения.

А6.9 Половое размножение у цветковых растений осуществляется с помощью:

1) спор;

2) семян;

3) луковиц;

4) клубней.

А6.10 При половом размножении, в отличие от бесполого:

1) численность популяции увеличивается с большей скоростью;

2) дочерний организм является копией материнского;

3) все потомки имеют одинаковые генотипы;

4) увеличивается генетическое разнообразие потомства.

А6.11 Двойное оплодотворение у цветковых растений заключается в том, что:

1) два сперматозоида сливаются с двумя яйцеклетками;

2) один сперматозоид сливается с двумя яйцеклетками;

3) один сперматозоид сливается с яйцеклеткой, а другой с центральной клеткой зародышевого мешка;

4) два сперматозоида оплодотворяют одну яйцеклетку.

А6.12 Наружное оплодотворение характерно для:

1) прыткой ящерицы;

2) белой куропатки;

3) прудовой лягушки;

4) синего кита.

А6.13 В результате оплодотворения:

1) увеличивается объём клетки;

2) увеличивается запас питательных веществ в клетке;

3) объединяется генетическая информация родителей;

4) увеличивается вдвое количество органоидов.

А6.14 Зигота, бластула, гаструла, нейрула, органогенез – это стадии развития:

1) с полным превращением;

2) с неполным превращением;

3) постэмбрионального;

4) эмбрионального.

А6.15 В результате дробления зиготы:

1) увеличивается размер зародыша;

2) увеличивается число клеток;

3) происходит дифференциация клеток;

4) происходит перемещение клеток.

А6.16 Формирование гаструлы связано с:

1) активным ростом клеток;

2) дроблением;

3) перемещением клеточных масс;

4) образованием тканей и органов.

А6.17 Производными эктодермы являются:

1) скелет и мышцы;

2) легкие и кишечник;

3) репродуктивная система;

4) нервная трубка, кожа и органы чувств.

А6.18 Образовавшаяся в результате оплодотворения зигота:

1) имеет гаплоидный набор хромосом;

2) в дальнейшем делится митозом;

3) состоит из двух слоев клеток;

4) содержит генетический материал только материнского организма.

А6.19 В ходе индивидуального развития животного многоклеточный организм развивается из зиготы путём:

1) гаметогенеза;

2) филогенеза;

3) мейоза;

4) митоза.

А6.20 Для кузнечиков, в отличие от бабочек, характерен следующий цикл развития:

1) яйцо → личинка → куколка → взрослое насекомое;

2) яйцо → личинка → взрослое насекомое;

3) взрослое насекомое → личинка → яйцо;

4) взрослое насекомое → личинка → куколка → яйцо.

Просмотр содержимого документа

«А07»

Задание А7

Генетика, ее задачи, основные генетические понятия.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.

Основные генетические понятия и символика

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. При диплоидном (двойном) наборе каждая хромосома имеет пару, т.е. точно такую же по форме, размеру и окрашиванию хромосому. В гаплоидном (одинарном) наборе из каждой пары хромосом имеется только одна.

Парные (т.е. одинаковые) хромосомы называются гомологичными. Разные хромосомы будут негомологичными.

Аллельные гены – это гены, которые, во-первых, находятся в гомологичных хромосомах, во-вторых, в одних и тех же местах (локусах) этих хромосом и, в-третьих, отвечают за один и тот же признак (но за разное его проявление).

Н а рисунке 7.1 изображены две пары хромосом и гены, обозначенные кружочками и цифрами. Аллельными генами являются пары: 3 и 7, 1 и 5, 8 и 2, 4 и 6.

а рисунке 7.1 изображены две пары хромосом и гены, обозначенные кружочками и цифрами. Аллельными генами являются пары: 3 и 7, 1 и 5, 8 и 2, 4 и 6.

Как уже было сказано, аллельные гены отвечают за один признак, но по-разному. Например, гены, отвечающие за карие глаза и за широкие глаза, не являются аллельными. Цвет глаз и их размер – это разные признаки. А вот ген, отвечающий за карий цвет глаз, и ген, отвечающий за голубой цвет, - аллельные.

Поскольку соматические клетки содержат парный набор хромосом (т.е. всех по две), то каждый признак соматической клетки определяется комбинацией двух аллельных генов (по одному в каждой хромосоме). Половые клетки содержат гаплоидный набор хромосом, а значит, могут нести только один из аллельных генов. В этом заключается суть гипотезы чистоты гамет.

Тот аллельный ген, который преобладает, называется доминантным и обозначается большой буквой латинского алфавита, а тот, который подавляется - рецессивным – обозначается малой буквой.

Например, преимущественное владение правой рукой – доминантный признак (А), левой – рецессивный (а). В генотипе должно быть два аллельных гена, т.е. либо АА, либо аа, либо Аа. В первом случае человек будет правшой, во втором левшой, в третьем тоже правшой, потому что есть доминантный ген А.

Если оба аллельных гена одинаковы (АА или аа), то особь образует гаметы только одного типа (в первом случае все гаметы несут только доминантный ген А, а во втором только рецессивный ген а). Такие особи называется гомозиготными. Если же в генотипе имеются разные аллельные гены (Аа), то особь образует гаметы двух типов А и а, и называется гетерозиготой.

Скрещивание особей отличающихся по одному признаку называется моногибридным, по двум – дигибридным. Т.к. при дигибридном скрещивании речь идет о двух признаках, то в генотипе указываются две пары аллельных генов. Например: АаВв, ААВВ, Аавв, ааВв и другие комбинации.

При решении генетических задач используется специальная символика:

Р - родители;

G – гаметы;

F - потомство, (F1 - гибриды первого поколения, F2 - гибриды второго поколения);

х - значок скрещивания;

♂ - мужская особь;

♀ - женская особь.

Понятия генотип и фенотип. Фенотип – совокупность признаков (желтый цвет, группа крови и др.). Генотип – совокупность генов: либо вся совокупность генов организма, либо конкретное сочетание аллельных генов. Например, говорят: генотип Аа.

Основные положения хромосомной теории наследственности

1) Гены располагаются в хромосомах. Каждый ген представляет собой определенный участок хромосомы.

2) Каждый ген имеет определенное местоположение в хромосоме – локус. Аллельные гены расположены в одинаковых локусах гомологичных хромосом.

3) Гены расположены в хромосомах линейно (т.е. друг за другом в линейной последовательности).

4) Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются совместно. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом.