СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Подготовка к олимпиаде. Задания с ответами.

Задания первого типа

Первый тип задания. Вариант 1

9 кл.

Задание 1.1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

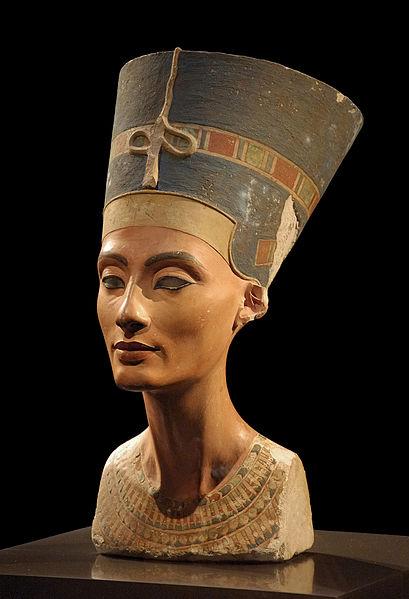

Стройная шея, нежный овал лица, красиво очерченный небольшой рот, прямой нос, прекрасные миндалевидные глаза, слегка прикрытые широкими тяжёлыми веками. В правом глазу сохранилась вставка из горного хрусталя со зрачком из чёрного дерева. Высокий синий головной убор обвит «золотой» повязкой, украшенной «самоцветами». На лбу когда-то находился урей – священная змея, считавшаяся символом царской власти. Сама женщина, изображённая в камне, называется именем, означающим «красавица грядёт».

Предполагаемый вариант ответа:

Просмотр содержимого документа

«Подготовка к олимпиаде. Задания с ответами.»

Задания первого типа

Первый тип задания. Вариант 1

9 кл.

Задание 1.1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

Стройная шея, нежный овал лица, красиво очерченный небольшой рот, прямой нос, прекрасные миндалевидные глаза, слегка прикрытые широкими тяжёлыми веками. В правом глазу сохранилась вставка из горного хрусталя со зрачком из чёрного дерева. Высокий синий головной убор обвит «золотой» повязкой, украшенной «самоцветами». На лбу когда-то находился урей – священная змея, считавшаяся символом царской власти. Сама женщина, изображённая в камне, называется именем, означающим «красавица грядёт».

Предполагаемый вариант ответа:

В тексте говорится о царице Нефертити (её имя означает: «Прекраснейшая красавица Атона, Красавица грядёт»). «Главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона (ок.1351—1334 до н.э.), время правления которого ознаменовалось крупномасштабной религиозной реформой – Среднее царство. Нефертити была царицей Египта, о чём говорит её скульптурное одеяние (высокий синий головной убор обвит «золотой» повязкой, украшенной «самоцветами». На лбу когда-то находился урей – священная змея, считавшаяся символом царской власти). Сама Нефертити играла исключительно важную роль в религиозной жизни Египта того времени, сопровождая супруга во время жертвоприношений, священнодействий и религиозных празднеств. Она была символом красоты (стройная шея, нежный овал лица, красиво очерченный небольшой рот, прямой нос, прекрасные миндалевидные глаза, слегка прикрытые широкими тяжёлыми веками) и живым воплощением животворящей силы солнца, дарующей жизнь. В больших храмах бога ей возносили молитвы; ни одно из храмовых действ не могло происходить без неё, залога плодородия и процветания всей страны. Легенды рассказывают, что никогда ранее Египет не порождал такой красавицы. Её называли «Совершенная»; её лицо украшало храмы по всей стране. Этот уникальный портрет был найден в 1912 г. германским археологом Борхардтом в мастерской скульптора Тутмоса. Правый глаз инкрустирован горным хрусталём, который с внутренней стороны окрашен пигментом для обозначения зрачка. Несмотря на всю тщательность поиска, Борхардт так и не нашёл инкрустацию второго глаза и отмечал позже, что «никаких следов склеивающего вещества не было обнаружено в глазнице». Скорее всего, отсутствие одного глаза имело под собой магическую причину. Одна из основных версий - египтяне не делали точные копии лиц людей. Это объяснялось их верой в то, что между человеком и его любым изображением существует связь и если повредить изображение, это может навредить человеку. В том числе и в после смерти. У человека правый глаз - излучающий. Из него выходит энергия. И эта энергия активна. Она ощупывает, изучает мир и возвращается к нам обратно, неся информацию. Поэтому смотрит именно правый глаз. А левый глаз, это ворота в нас. Левый глаз не излучает, он поглощает энергию. Скульптор таким образом "защитил" Нефертити. И, по всей видимости, бюст сделали еще при жизни царицы.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет название и автора произведения искусства, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию. 2+2+2=8баллов.

2. Узнает черты образа, выделяя их в тексте. По 1 баллу за черту. Максимально 12 баллов.

3. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

4. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. Максимально 2 балла.

Максимальная оценка 24 балла.

Первый тип задания. Вариант 1

10 класс

Задание 1.1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

Владимир Рецептер

Кто я на этой картине – отец или сын?

К вам обращаю сегодня лицо или спину?

Или – как вышло, так вышло – уже двуедин,

к сердцу прижав дорогую мою половину?..

Сам ли на этой картине знакомлюсь с судьбой?

Или горжусь перед вами счастливым позором?

Или – поодаль и справа, – свидетель немой,

я оперся о клюку с отуманенным взором?..

Кто же я здесь, на картине, из этих шести?..

Пусть времена насмехаются над знатоками…

Бедные женщины! Их и не видно почти…

Что впереди, если так обнажён перед вами?!

Буду ли я, как прощающий старец красив?

Или, как сын, победивший гордыню, возвышен?

Кто я на этой картине, когда, отступив,

выпью вина и навешу серёжки из вишен?..

Предполагаемый вариант ответа.

В этом стихотворении речь идёт о картине голландского художника ХVII века Харменса ван Рейна Рембрандта «Возвращение блудного сына» — на сюжет библейской притчи о блудном сыне. Картина сегодня хранится в Эрмитаже Санкт-Петербурга. На картине изображён финальный эпизод притчи, когда блудный сын возвращается домой. Рембрандт сосредоточился на сути притчи — встречи отца и сына и прощении. На небольшой площадке перед домом собрались несколько человек. В левой части картины изображён спиной к зрителю коленопреклонённый блудный сын. Его лица не видно. Отец нежно касается плеч сына, обнимая его. Бритая, будто у каторжника, голова блудного сына и его потрёпанная одежда свидетельствуют о падении. Воротник хранит намёк на былую роскошь. Туфли изношены, одна упала, когда сын становился на колени. В глубине угадывается крыльцо и за ним отцовский дом.

Кто я на этой картине – отец или сын?

К вам обращаю сегодня лицо или спину?

Или – как вышло, так вышло – уже двуедин,

к сердцу прижав дорогую мою половину?

Главное в картине Рембрандт выделяет светом, сосредоточивая на нём наше внимание. Помимо отца и сына на картине изображены ещё 4 персонажа. Это свидетели события. Тёмные силуэты с трудом различимы на тёмном фоне. Но кто они такие — остаётся загадкой. Две фигуры на заднем плане, расположенные в центре (судя по всему, женские - женщина, обнимающая колонну и другая, стоящая в проёме двери, возможно — служанки и мужская), труднее поддаются отгадке.

Кто же я здесь, на картине, из этих шести?..

Пусть времена насмехаются над знатоками…

Бедные женщины! Их и не видно почти…

Внимание зрителей приковывает фигура последнего свидетеля, расположенная в правой части картины. Его лицо выражает сочувствие, а надетый на него дорожный плащ и посох в руках наводят на мысль, что это, также как и блудный сын, одинокий странник.

Сам ли на этой картине знакомлюсь с судьбой?

Или горжусь перед вами счастливым позором?

Или – поодаль и справа, - свидетель немой,

я оперся о клюку с отуманенным взором?..

Автор стихотворения размышляя над смыслом собственной жизни, сравнивает себя с героями картины: Отцом, излучающим всепрощающую божественную Любовь; Человеком, победившим гордыню и способным молить о прощении. А может быть, он – герой другого произведения художника-гения «Автопортрет с Саскией на коленях» лёгкий, беззаботный, счастливый повеса, стремящийся жить здесь и сейчас.

Буду ли я, как прощающий старец красив?

Или, как сын, победивший гордыню, возвышен?

Кто я на этой картине, когда, отступив,

выпью вина и навешу серёжки из вишен?..

Анализ ответа. Оценка.

Участник определяет название и автора произведения искусства, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию. 2+2+2+2=8 баллов.

Узнает черты образа, выделяя их в тексте. По 1 баллу за черту. Максимально 10 баллов.

Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Участник находит 2 произведения художника, на которые есть ссылки в стихотворении – по 2 балла за каждый правильный ответ = 4 балла.

Максимальная оценка 24 балла.

11 класс

Первый тип задания. Вариант 1

Задание 1.1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте, назовите автора этого произведения. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ? Какие поэтические строки, по-вашему мнению, не соответствуют изображённому в произведении?

Варлам Шаламов

Попрощаться с утренней Москвою

Женщина выходит на крыльцо.

Бердыши тюремного конвоя

Отражают хмурое лицо.

И широким знаменьем двуперстым

осеняет шапки и платки.

Впереди – несчитанные вёрсты

И снега, светлы и глубоки.

Перед ней склоняются иконы,

Люди – перед силой прямоты

Яростно земные бьют поклоны

И рисуют в воздухе кресты.

И над той толпой порабощённой,

далеко и сказочно видна,

Не прощающей и не прощённой

Покидает торжище она.

Точно бич, раскольничье распятье

В разъярённых стиснутых руках,

И гремят последние проклятья

С удаляющегося возка.

Так вот и рождаются святые –

ненавидя жарче, чем любя.

Ледяные волосы седые

пальцами сухими теребя.

Предполагаемый вариант ответа.

В стихотворении речь идёт о картине русского художника В.И.Сурикова «Боярыня Морозова», написанной в 1887 году и хранящейся в Государственной Третьяковской галерее. Художник изображает на картине пробивающиеся сквозь толпу москвичей дровни (и над той толпой порабощённой,.. не прощающей и не прощённой покидает торжище она) с закованной опальной боярыней. Тонкие пальцы боярыни, сверкающие глаза, страстное, широкое движение руки, возносящим над толпой двуперстие – запоминающиеся черты созданного В.И.Суриковым образа (точно бич, раскольничье распятье в разъярённых стиснутых руках; и широким знаменьем двуперстым осеняет шапки и кресты; и гремят последние проклятья с удаляющегося возка). Очень ярким является и образ юродивого, сидящего прямо на снегу. Художник изображает его на переднем плане (перед ней склоняются иконы, люди перед силой прямоты… и рисуют в воздухе кресты). Однако, у Сурикова только юродивый открыто поддерживает боярыню Морозову, и он единственный отвечает ей двуперстием. Больше никто из изображённых персонажей «не рисует в воздухе кресты» и не бьют «яростно земные поклоны» - это является элементами поэтического образа, а не живописного. Также всё первое четверостишье написано поэтом не по живописному тексту.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет название и автора произведения искусства, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию. 2+2+2+2=8 баллов.

2. Узнает черты образа, выделяя их в тексте. 10 баллов. (По 1 баллу за черту – максимально 10 баллов).

3. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

4. Оправдано расширяет ответ в рамках поставленного вопроса.2 балла. (По 1 баллу за каждый факт, максимально 4 балла).

Итоговая оценка 24 балла. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Первый тип задания. Вариант 2

9 кл.

Задание 1.2. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

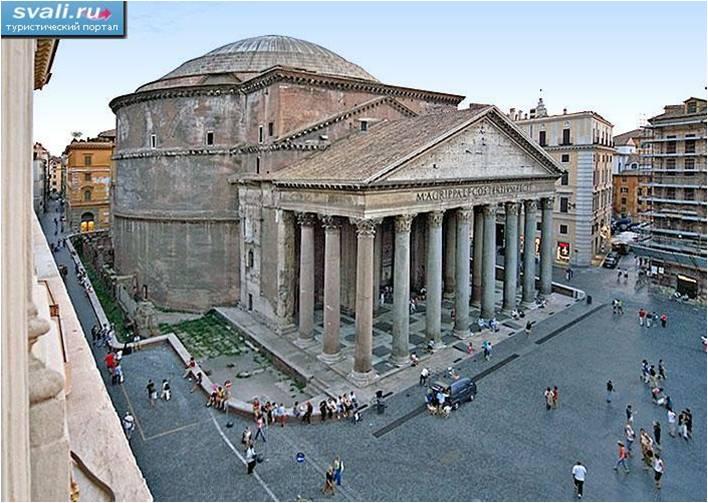

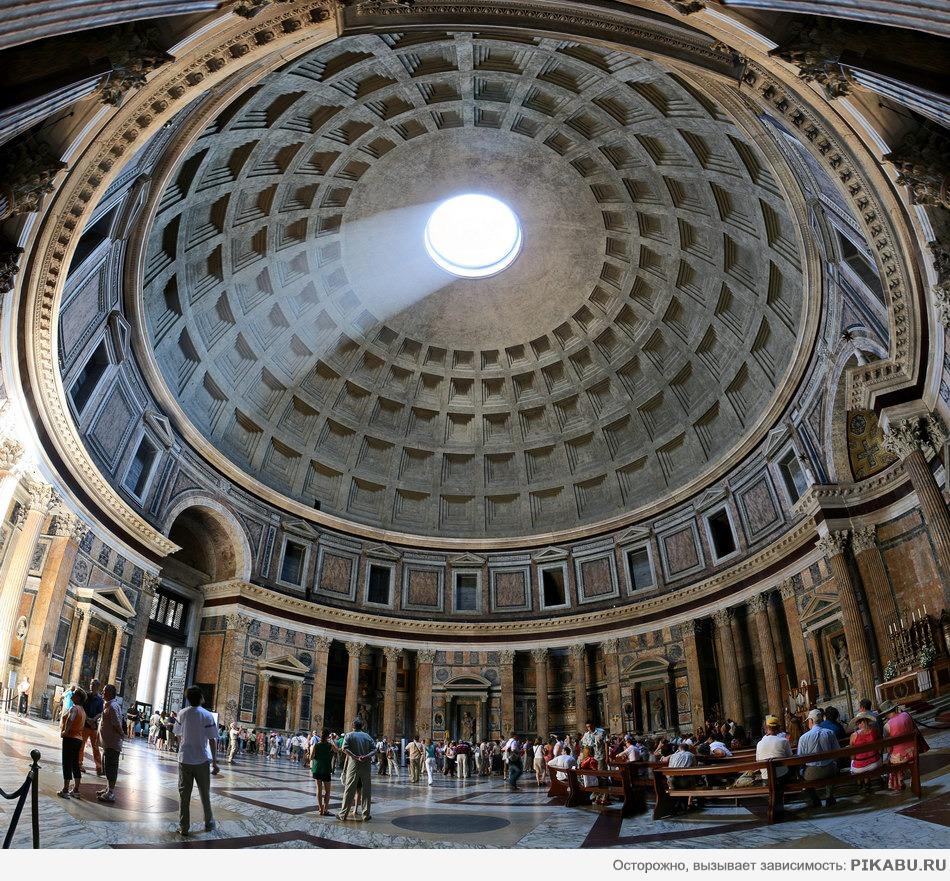

Переступив порог этого здания, чувствуешь, что перенесся во времени. Таинственности храму добавляет отсутствие окон. Естественный свет проникает внутрь только через «окулус» – 9-метровое отверстие в куполе – эдакое всевидящее око небес. Сооружение представляет собой купольную ротонду с прямоугольным портиком и фронтоном, которые поддерживают 14-метровые колонны. Высота ротонды равна её диаметру – 43,3 м. Много позже конструкцию купола этого здания изучал сам Микеланджело.

Предполагаемый вариант ответа.

В тексте речь идёт о Пантеоне в Риме. Храм, посвящённый всем богам, выдающийся памятник древнеримской архитектуры. Сооружён около 125 н. э. по приказу императора Адриана на месте одноимённого храма, построенного Агриппой. Считается что в строительстве храма принимал участие известный архитектор того времени Аполлодор Дамасский. Переступив порог этого здания, чувствуешь, что перенёсся во времени. Таинственности храму добавляет отсутствие окон. Естественный свет проникает внутрь только через «окулус» – 9-метровое отверстие в куполе – эдакое всевидящее око небес. Сооружение представляет собой купольную ротонду с прямоугольным портиком и фронтоном, которые поддерживают 14-метровые колонны. Высота ротонды равна ее диаметру – 43,3 м. Много позже конструкцию купола этого здания изучал сам Микеланджело. Пантеон неоднократно подвергавшийся частичным переделкам, был превращён в церковь; ныне — национальный мавзолей, где погребены выдающиеся деятели итальянского искусства (Рафаэль, Б. Перуцци, короли Виктор Эммануил II и Умберто I).

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет название и автора произведения искусства, место и время его создания . 2+2+2+2=8 баллов.

2. Узнает черты образа, выделяя их в тексте. По 1 баллу за черту. Максимально 10 баллов.

3. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

4. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. Максимально 4 балла.

Максимальная оценка 24 балла.

10 класс

Первый тип задания. Вариант 2

Задание 1.2. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

Автор ограничился изображением только двух фигур: сидящей Богоматери и лежащего у неё на коленях тела мёртвого Христа, хотя обычно в подобных композициях изображалось несколько человек. Мария выглядит очень юной. Она кажется, скорее, сестрой Иисуса, чем его матерью. На необычный облик Мадонны обратили внимание уже современники скульптора. Оправдываясь, он говорил, что непорочные девы не стареют, а у Божьей матери молодость поддерживалась особой благодатью. На самом деле он просто стремился соединить античный идеал красоты с христианской идеей. Прекрасное лицо Марии выражает глубокую печаль и внутреннюю сосредоточенность. И жест её левой руки тоже передает состояние души Богоматери — «в нём и сила её скорбного чувства, и сознание трагической неизбежности случившегося и безмолвный вопрос».

Предполагаемый вариант ответа.

В тексте красочно описывается «Оплакивание Христа» — первая и наиболее известная пьета, из четырёх, созданных Микеланджело Буонарроти и единственная работа скульптора, которую он подписал. В работе «Пьета» итальянский мастер переосмыслил в духе высокого гуманизма традиционное скульптурное изображение безжизненного Христа на руках матери. Мадонна представлена им как совсем юная и прекрасная женщина, которая скорбит об утрате самого близкого ей человека. Микеланджело обратился к теме, которая до той поры трактовалась

преимущественно в странах к северу от Альп, где изображение страдания всегда связывалось с идеей искупления. Теперь же художник, напротив, предложил невиданное ранее изображение Мадонны с мёртвым Сыном (сидящей Богоматери и лежащего у неё на коленях тела мёртвого Христа, хотя обычно в подобных композициях изображалось несколько человек). У неё юное лицо (Мария выглядит очень юной. Она кажется, скорее, сестрой Иисуса, чем его матерью. На необычный облик мадонны обратили внимание уже современники скульптора), но это не признак возраста, она дана как бы вне времени (у Божьей матери молодость поддерживалась особой благодатью). Мария лишь чуть склонила голову над сыном, тело которого, лишённое жизни, удобно расположилось на её коленях, «вся её материнская нежность устремлена лишь на него. Ей не на что больше надеяться, не на кого больше опереться; она далека от того, чтобы жить надеждой на мщение. У неё нет больше этого сына... (И жест её левой руки тоже передает состояние души Богоматери — «в нём и сила её скорбного чувства, и сознание трагической неизбежности случившегося и безмолвный вопрос»). После того как видела она его позорную казнь, она держит теперь у себя на коленях безжизненную его голову. Вот, без сомнения, высшая скорбь, какую может испытать материнское сердце.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет название произведения искусства, автора, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию. 2+2+2+2 = 8 баллов.

2. Указывает на черты образа, выделяя их в тексте и вставляет их в свой ответ. По 1 баллу за черту. Максимально 10 баллов.

3. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

4. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. Максимально 4 балла.

Максимальная оценка 24 балла.

11 класс

Первый тип задания. Вариант 2

Задание. 1.2. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте, назовите автора этого произведения. Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?

…,- здесь остановиться

Судил Господь народам и царям!

Ведь купол твой, по слову очевидца,

Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,

Когда похитить для чужих богов

Позволила эфесская Диана

Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,

Когда, душой и помыслом высок,

Расположил апсиды и экседры,

Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,

И сорок окон – света торжество.

На парусах, под куполом, четыре

Архангела – прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье

Народы и века переживет,

И серафимов гулкое рыданье

Не покоробит тёмных позолот.

Предполагаемый вариант ответа.

Стихотворение Осипа Мандельштама посвящено византийскому храму Айя-София, построенному в VI веке при императоре Юстиниане («пример Юстиниана») архитекторами Исидором из Милета и Анфимием из Тралл. Храм является выдающимся архитектурным памятником христианства («здесь остановиться судил Господь народам и царям!») Грандиозный купол базилики поражал и поражает каждого, кто оказывается в центрическом пространстве храма («и мудрое сферическое зданье»). У основания купола прорезаны 40 окон, через которые изливается солнечный поток, разделяя светом пространство храма и его купол («ведь купол твой, по слову очевидца, как на цепи, подвешен к небесам»; «и сорок окон – света торжество»). Решая сложную задачу перекрытия прямоугольного пространства куполом, архитекторы применили сложную систему полукуполов и контрфорсов («расположив апсиды и экседры, им указав на запад и восток»). Купол возведен на 4 парусах, которые опираются на мощные столпы («на парусах, под куполом»). 107 колонн зелёного мрамора были вывезены из храма Артемиды в Эфесе и ими украсили храм. Эти колонны поддерживают галереи, окружающие центральный неф («когда похитить для чужих богов позволила эфесская Диана сто семь зелёных мраморных столбов»). Храм был украшен византийскими смальтовыми мозаиками: на золотом фоне мерцали изображения святых («на парусах, под куполом, четыре Архангела – прекраснее всего»; «и серафимов гулкое рыданье не покоробит тёмных позолот»).

В настоящее время храм находится в историческом центре Стамбула. После захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет название и авторов произведения искусства, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию. 2+2+2+2=8 баллов.

2. Узнает черты образа, выделяя их в тексте. 10 баллов. (По 1 баллу за черту – максимально 10 баллов).

3. Грамотно и связно излагает ответ. 2 баллов (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

4. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. 4 балла. (По 1 баллу за каждый факт, до 4 баллов).

Максимальная оценка – 24 балла.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Задания второго типа

9 класс

Второй тип задания. Вариант 1

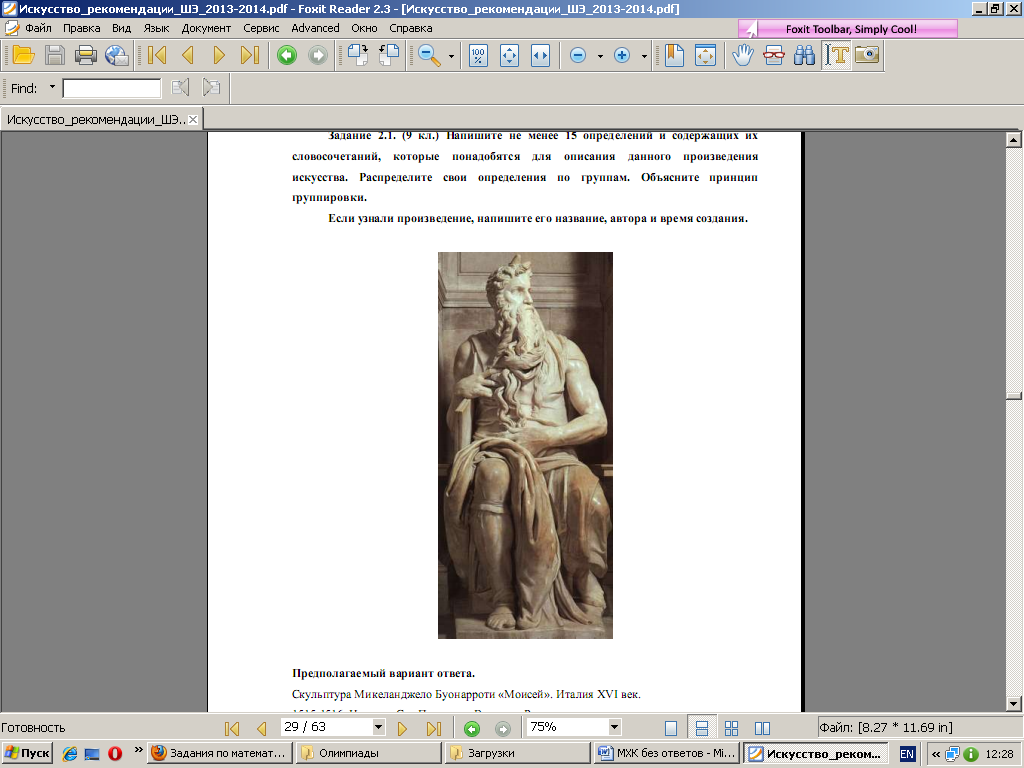

Задание 2.1. Напишите не менее 15 определений и содержащих их словосочетаний, которые понадобятся для описания данного произведения искусства. Распределите свои определения по группам. Объясните принцип группировки. Если узнали произведение, напишите его название, автора и время создания.

Предполагаемый вариант ответа.

Скульптура Микеланджело Буонарроти «Моисей». Италия XVI век.

Определения и словосочетания: благородный мрамор; грозный; устрашающий взгляд; мощь телосложения; целеустремлённый; разгневанный пророк; могучий образ; волевое напряжение; напряжение мускулатуры; смятые складки одежды; одухотворённый; взволнованный; динамика объёмной пластики; несокрушимая мощь; поддерживающий скрижали.

Распределение по группам:

1 группа определяет величие скульптурного образа и мастерство автора.

Благородный мрамор; могучий образ; напряжение мускулатуры; смятые складки одежды; динамика объёмной пластики.

2 группа определяет воображаемый портрет персонажа и его характер.

Грозный; устрашающий взгляд; мощь телосложения; целеустремлённый; разгневанный

пророк; волевое напряжение;

3 группа определяет духовное содержание образа.

Поддерживающий скрижали; одухотворённый; целеустремлённый; взволнованный;

несокрушимая мощь.

Для справки: «Моисей» — мраморная статуя ветхозаветного пророка высотой 235 см, которая занимает центральное место в скульптурной гробнице папы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи. Моисей — великий пророк Израиля, по преданию, автор книг Библии (Пятикнижия Моисея в составе Ветхого Завета). На Синайской горе принял от Бога Десять заповедей, которые были начертаны на скрижалях (каменных плитах). В христианстве Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через Моисея явлен миру Ветхий Завет, так через Христа в Нагорной проповеди — Новый Завет. Моисей произвёл Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ. Библеисты обычно датируют его жизнь XV—XIII вв. до н. э. Пророк у Микеланджело изображён с рожками вследствие неверного перевода с иврита. Слово «карнайим» можно перевести как «потому что излучало свет лицо его», а не «потому что рогато было лицо его», или «потому что кололось рогами лицо его».

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник называет 5 определений, фиксирующих особенности скульптурного произведения – по 0,5 балла за каждое определение – 2,5 балла.

2. Участник называет 6 определений, передающих характер персонажа – по 1 баллу за каждое определение = 6 баллов.

3. Участник называет 5 определений-образов, вскрывающих духовное наполнение образа – по 1,5 балла за каждое определение = 7,5 баллов.

4. Участник логично группирует свои определения и аргументирует принцип группировки – по 2 балла за каждую группу = 6 баллов.

5. Участник правильно определяет автора, название, указывает место (страну), время создания. По 1 баллу за каждую позицию. 4 балла

6. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. 2 балла.

7. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

1,5+11+1,5+6+4+3+10=30 баллов.

Максимальная оценка 30 баллов

10 класс

Задание второго типа. Вариант 1

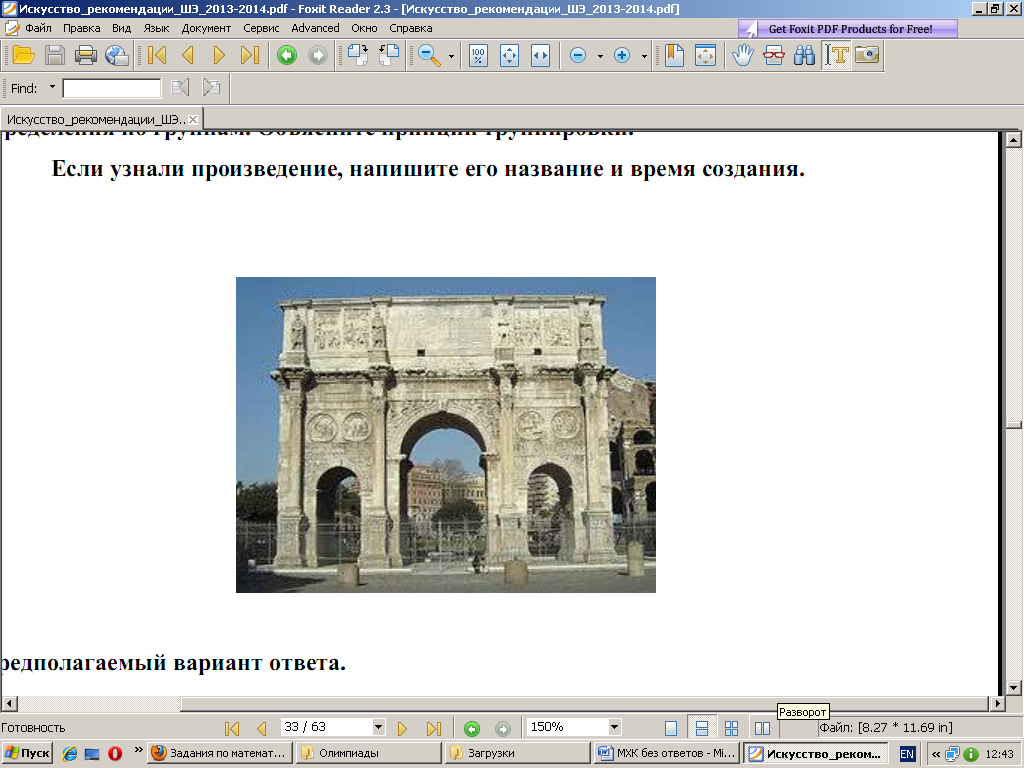

Задание 2.1. Напишите не менее 15 определений и словосочетаний, которые понадобятся для описания данного произведения искусства. Распределите свои определения по группам. Объясните принцип группировки. Если узнали произведение, напишите его название и время создания.

Предполагаемый вариант ответа: Триумфальная арка императора Константина построена в Риме в 315 году.

Определения и словосочетания: монументальная, мраморная, трёхпролётная, символическая, победоносная, античная, богато декорированная, повествующая о победах, римская, триумф императора, совершённое единение архитектуры и скульптуры, историческая, с восьмью колоннами коринфского ордера, декорированная медальонами, украшена атрибутами воинской славы.

1 группа определяет особенности конструкции и материала: монументальная, мраморная, трёхпролётная, совершённое единение архитектуры и скульптуры.

2 группа определяет принадлежность архитектуры к времени и месту, событию: римская, античная, победоносная, богато декорированная, повествующая о победах, триумфе императора.

3 группа описывает особенности декоративных, символических элементов архитектуры: символическая, богато декорированная, повествующая о победах, римская, историческая, с восьмью колоннами коринфского ордера, декорированная медальонами, украшена атрибутами воинской славы.

Для справки: Триумфальная арка Константина — трёхпролётная арка, расположенная в Риме между Колизеем и Палатином. Единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне. Арка построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Является самой поздней из сохранившихся римских триумфальных арок, использует элементы декора, снятые с более древних монументов (сполии).

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник называет 12 не повторяющихся определений, фиксирующих особенности архитектурной формы и функциональную принадлежность сооружения. По 0, 5 баллу за каждое определение = 6 баллов.

2. Участник называет 4 определения-образа. По 1 баллу за каждое образное определение. Максимально 4 балла.

3. Участник логично группирует свои определения и аргументирует принцип группировки – по 2 балла за каждую группу = 6 баллов. Максимально 10 баллов.

4. Участник правильно определяет название, указывает место (страну), время создания. По 2 балла за каждую позицию = 6 баллов.

5. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. Максимально 2 балла.

6. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Максимальная оценка 30 баллов.

11 класс

Задание второго типа. Вариант 1

Задание 2.1. Напишите не менее 15 определений и словосочетаний, которые понадобятся для описания данного произведения искусства. Распределите свои определения по группам. Объясните принцип группировки. Если узнали произведение, напишите его название, страну и время создания.

Предполагаемый вариант ответа: Это китайская буддистская пагода.

Определения и словосочетания: мощная, высокая, одинокая, многоярусная, непобедимая, устойчивая, ступенчатая, величественная, монотонная, простая, восходящая в небо, древо мира, архаичная, культовая, буддийская

Распределение на группы:

1 группа определяет особенности архитектурной формы и её функциональное назначение: высокая, многоярусная, ступенчатая, простая, культовая, буддийская.

2 группа определяет характер постройки: мощная, одинокая, непобедимая, устойчивая, величественная, архаичная.

3 группа содержит определения-образы: монотонная, восходящая в небо, «древо мира».

Для справки: Большая пагода диких гусей (Китай, VII век) — пагода из кирпича в Чанъане, бывшей столице династии Тан. Большая пагода построена под влиянием индийского зодчества в 652 году и первоначально состояла из пяти ярусов, на которых были помещены буддистские статуи и реликвии, собранные во время своих путешествий Сюаньцзаном. В 704 г. императрица У распорядилась надстроить пагоду ещё пятью ярусами. Три верхних яруса изрядно пострадали во время средневековых войн, и их пришлось снести. В настоящее время пагода семиярусная, возвышается на высоту 64 метров; с верхнего яруса открывается вид старинного города. Неподалёку раскинулся Храм материнской любви. Вокруг пагоды — буддийский монастырь с большим парком, парк украшен памятниками выдающимся китайским поэтам, мыслителям, художникам, учёным.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник называет 14 не повторяющихся определений, фиксирующих особенности архитектурной формы и функциональную принадлежность сооружения – по 0,5 балла за каждое определение = 7 баллов.

2. Участник называет 4 определения, передающих характер архитектурного произведения – по 1 баллу за каждое определение. = 4 балла.

3. Участник называет 4 определения-образа – по 1,5 балла за каждое определение = 6 баллов.

4. Участник логично группирует свои определения и аргументирует принцип группировки – по 2 балла за каждую группу = 6 баллов.

5. Участник правильно определяет название, указывает место (страну), время создания. По 1 баллу за каждую позицию = 3 балла.

6. Оправданно расширяет ответ в рамках поставленного вопроса. 0 баллов. Максимально 2 балла.

7. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Максимальная оценка 30 баллов.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9 класс

Второй тип задания. Вариант 2

Задание 2.2. Рассмотрите картину Б.М. Неменского (1993), анализируя, опишите её и оформите свои рассуждения в виде литературного текста.

Примерные вопросы для описания и анализа художественного произведения:

Что я чувствую?

Какое впечатление производит произведение искусства? Какое ощущение может испытывать зритель? Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, использование определённых форм, цветов.

Что я знаю?

Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые предметы? Вывод о жанре произведения.

Что я вижу?

Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)? Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)? Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют? Носит ли символический характер композиция произведения и её основные элементы?

Назовите главного героя произведения.

Выделите главное из того, что вы видите. Объясните, почему именно это кажется вам главным? Какими средствами это выделил художник?

Что хотел сказать художник?

Каково название произведения? Как оно соотносится с сюжетом и символикой? Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения? Одинаковы ли ваше первое впечатление от произведения и полученные выводы?

Предполагаемый вариант ответа: «Память смоленской земли». (1993) Б.М. Неменский.

Долгие годы Борис Михайлович не обращался к жанру натюрморта, хотя мир предметов жил во многих его картинах, запечатлевающих эпизоды военной и мирной жизни. «Периодически в душе, уставшей от раздумий и травм, возникает острая потребность прикоснуться к свету, к радости. Тогда в первую очередь пытаешься погрузиться кистью, чувством не в дисгармонию сложных проблем современности, а в гармонию любви, семьи, детства». Но бывшие ученики как-то привезли художнику из-под Смоленска пробитую солдатскую каску и горсть стреляных гильз. Эти предметы, отзвуки минувших событий, пролежавшие в земле десятилетия, родили цепь ассоциаций. Художник вспомнил треснувший печной чугунок, который видел в уцелевшей печи выжженной дотла русской деревни, и на картине появились два похожих по форме округлых металлических предмета: один как отголосок мирной жизни, другой из пламени войны. Они застыли, как на пьедестале, на доске постой, побитой временем столешницы — натюрморт-памятник минувшей трагедии. Художник ничего не стал добавлять в композицию, гильзы понадобились только для оформления рамы. Простота композиции, точность в передаче цвета делают узнаваемыми впечатления послевоенной поры, заставляют задуматься о судьбах мира и губительности войн. Композиция из двух рукотворных предметов, искалеченных войной на уцелевший стол рождают атмосферу торжественности, хотя и горькой, но всё же победоносности идеи труда и созидания над разрушением и разорением. Желание пробудить в зрителе память о прошедшей войне запечатлено в названии работы. Все жизненные впечатления находят живой непосредственный отклик в творчестве художника.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник передаёт настроение работы. 2 балла.

2. Участник называет жанр работы. 2 балла.

3. Участник анализирует композицию работы. 2 балла.

4. Участник верно раскрывает смысл произведения искусства. Максимально 4 балла.

5. Глубина раскрытия идеи произведения. Максимально 4 балла.

6. Участник использует образную и выразительную лексику для передачи смысла и настроения работы. Максимально 4 балла.

7. В ответе содержится личная эмоциональная оценка. 2 балла.

8. Привлекает дополнительный материал. 2 балла .

9. Выходит за рамки вопроса, давая дополнительные сведения о художнике и истории создания работы. Максимально 4 балла.

10. Текст обладает единством и логикой построения. 2 балла.

11. Грамотность. 2 балла. (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Максимальная оценка 30 баллов.

10 класс

Задание второго типа. Вариант 2

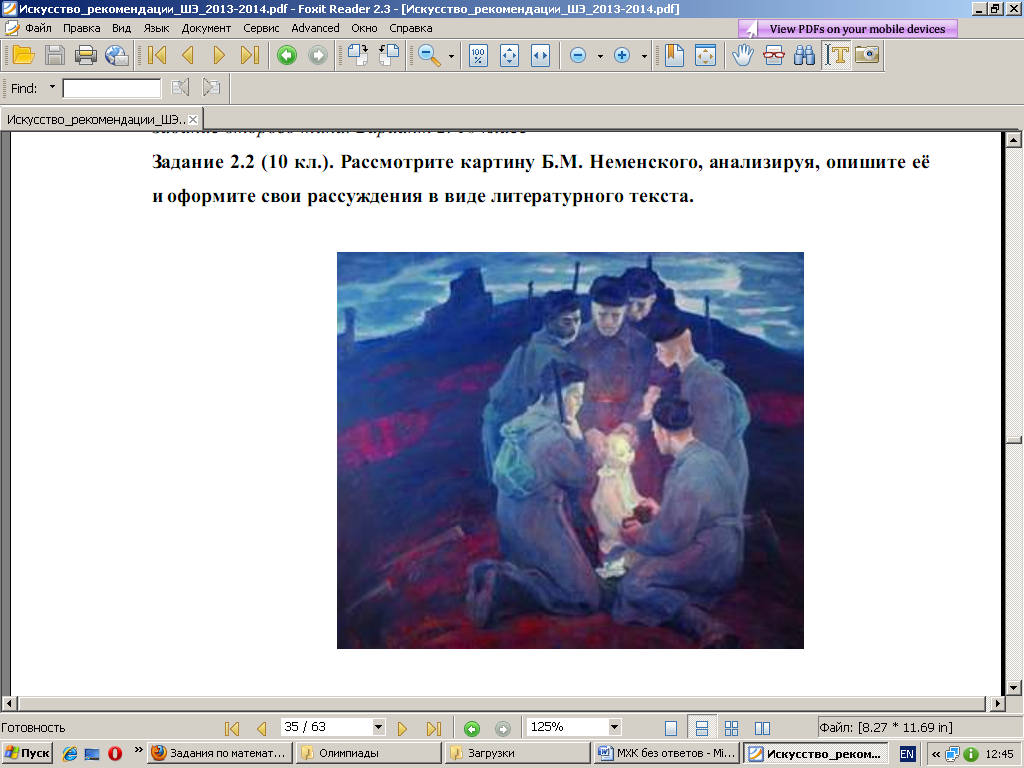

Задание 2.2. Рассмотрите картину Б.М. Неменского, анализируя, опишите её и оформите свои рассуждения в виде литературного текста.

Примерные вопросы для анализа художественного произведения:

Что я чувствую?

Какое впечатление производит произведение искусства? Какое ощущение может испытывать зритель? Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, использование определённых форм, цветов?

Что я знаю?

Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы? Вывод о жанре произведения.

Что я вижу?

Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)? Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)? Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют? Носит ли символический характер композиция произведения и её основные элементы?

Кто главный герой произведения?

Выделите главное из того, что вы видите. Объясните, почему именно это кажется вам главным? Какими средствами это выделил художник?

Что хотел сказать художник?

Каково название произведения? Как оно соотносится с сюжетом и символикой? Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения? Одинаковы ли ваше первое впечатление от произведения и полученные выводы?

Предполагаемый вариант ответа: «Солдаты-отцы». Б.М. Неменский.

Одна из главных тем, к которой постоянно возвращается в своём творчестве Б.М. Неменский, — тема отцовства: «Незащищенность, доверчивость, открытость детства — и сила, право и труднейшая обязанность отца решать и отвечать». Память чувств возвращается к первым дням войны, когда в практически стёртом отступающими фашистами с лица земли промёрзшем городе бойцы нашли чудом уцелевшую девочку. Она была вся в морщинках, как старушка, и не могла даже плакать. «Я помню, сколько было заботы и боли во всех действиях солдат по отношению к девочке. Сколько неловкой нежности…и едва сдерживаемой ненависти: виновники бедствия были не за горами», — напишет в своих воспоминаниях художник. В картине реальная история приобретает символическое звучание: солдат — спаситель жизни, чувства солдата, как чувства отца, — стремление защитить. На фоне разрушенных печей и воронок от снарядов крошечная девочка, окружённая солдатами, как огонёк спасённой жизни в плотном защищающем кольце. Свет исходит от маленькой фигурки, освещая лица солдат, именно он «согревает их сердца, даёт силу продолжать свою миссию».

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник передаёт настроение работы. 2 балла.

2. Участник называет жанр работы. 2 балла.

3. Участник анализирует композицию работы. 2 балла.

4. Участник верно раскрывает смысл произведения искусства. Максимально 4 балла.

5. Глубина раскрытия идеи произведения. Максимально 4 балла.

6. Участник использует образную и выразительную лексику для передачи смысла и настроения работы. Максимально 4 балла.

7. В ответе содержится личная эмоциональная оценка. 2 балла.

8. Привлекает дополнительный материал. По 2 балла за каждое расширение. Максимально 4 балла.

9. Выходит за рамки вопроса, давая дополнительные сведения о художнике и истории создания работы. Максимально 4 балла.

10. Грамотность. 2 балла. (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Максимальная оценка 30 баллов.

11 класс

Задание второго типа. Вариант 2.

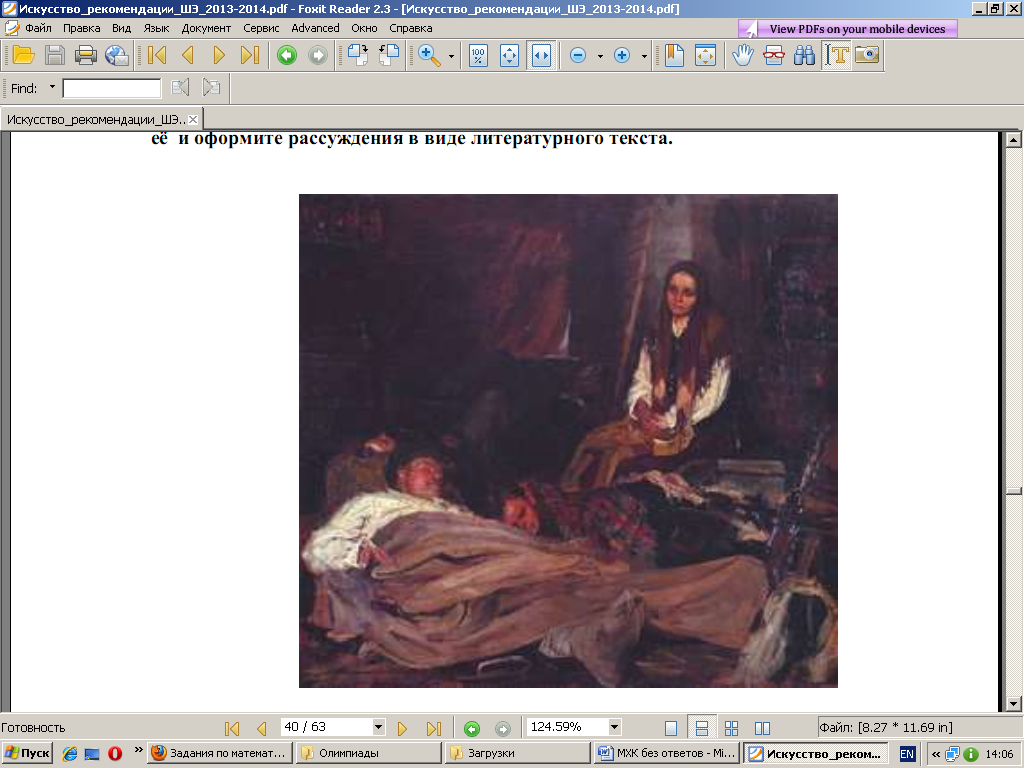

Задание 2.2. Рассмотрите картину Б.М. Неменского (1945), проанализируйте её и оформите рассуждения в виде литературного текста.

Примерные вопросы для анализа художественного произведения:

Что я чувствую?

Какое впечатление производит произведение искусства? Какое ощущение может испытывать зритель? Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, использование определённых форм, цветов?

Что я знаю?

Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы? Вывод о жанре произведения.

Что я вижу?

Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)? Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)? Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют? Носит ли символический характер композиция произведения и её основные элементы?

Кто главный герой произведения?

Выделите главное из того, что вы видите. Объясните, почему именно это кажется вам главным? Какими средствами это выделил художник?

Что хотел сказать художник?

Каково название произведения? Как оно соотносится с сюжетом и символикой? Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения? Одинаковы ли ваше первое впечатление от произведения и полученные выводы?

Предполагаемый вариант ответа: «Мать» (1945). Б.М. Неменский.

Эта картина сразу никого не оставила равнодушным, ни критиков, ни зрителей, выплеснув тоску по дому, тихую нежность к матери и сыновьям, разлучённым войной. Обычный для того времени мотив: спящие на полу в крестьянской избе бойцы. Но он прозвучал по-новому под кистью молодого художника. Желание написать картину о простых русских женщинах, по-матерински встречавших солдат в каждом селе, в каждом городе, желание написать о своей матери, также окружавшей заботой художников-грековцев в своей московской квартире до или после поездок на фронт, вылилось в выражение благодарности к женщине-матери, «великой благодарности к простым русским женщинам, согревшим нас материнской лаской, женщинам, чье горе и чьи заслуги перед Родиной не могут быть ни измерены, ни вознаграждены». Не случайно в образе юного солдата, заботливо укрытого теплым платком, угадываются черты автора. Экспонированная на Всесоюзной выставке картина сразу стала знаменитой и была приобретена Третьяковской галереей.

Для справки. Работы Б.М. Неменского — это картины-раздумья, наполненные полифоническим содержанием. Процесс их создания всегда долог, но это не значит, что долго пишется сам холст, его художник как раз стремится «писать быстро, на одном дыхании». Многосложным и порой мучительным является именно процесс — от зарождения замысла до его созревания: многочисленные наброски, этюды, эскизы, сомнения.

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник передает настроение работы. 2 балла.

2. Участник называет жанр работы. 2 балла.

3. Участник анализирует композицию работы. 2 балла.

4. Участник верно раскрывает смысл произведения искусства. Максимально 4 балла.

5. Глубина раскрытия идеи произведения. Максимально 4 балла.

6. Участник использует образную и выразительную лексику для передачи смысла и настроения работы. Максимально 4 балла.

7. В ответе содержится личная эмоциональная оценка. 2 балла.

8. Привлекает дополнительный материал. По 2 балла за каждое расширение. Максимально 4 балла.

9. Выходит за рамки вопроса, давая дополнительные сведения о художнике и истории создания работы. Максимально 4 балла.

10. Грамотность. 2 балла. (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названии – 2 балла).

Максимальная оценка 30 баллов.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Задания третьего типа

9 класс

Задание третьего типа. Вариант 1

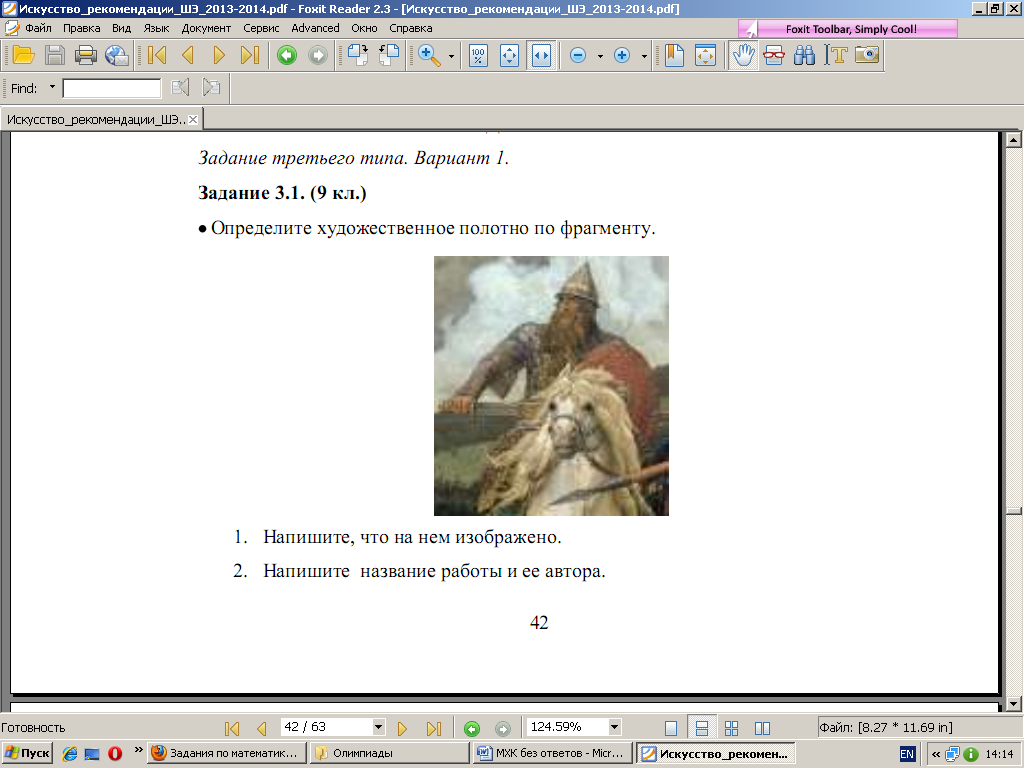

Задание 3.1. Определите художественное полотно по фрагменту:

1. Напишите, что на нём изображено.

2. Напишите название работы и её автора.

3. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?

4. Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных на ней фигур, назовите значимые запоминающиеся детали.

5. Сформулируйте и запишите тему и идею произведения.

6. Укажите известные работы этого же художника.

Предполагаемый вариант ответа.

«Богатыри» В.М. Васнецова, автора «Алёнушки», «Ивана Царевича на Сером Волке». На полотне изображены три самых известных былинных богатыря – Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович в дозоре. Фрагмент представляет собой левую часть полотна – Добрыню Никитича на белом коне. Он вынимает меч из ножен. Посередине на вороном коне изображён самый мощный из них – Илья Муромец. Он смотрит вдаль из-под ладони, держа в одной руке копьё, в другой булатную палицу. Справа на коне гнедой масти Алёша Попович, держит в руках лук со стрелами. В сравнении со своими товарищами он молод и строен. На боку у Алёши Поповича гусли. Трое богатырей стоят на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди пожухлой травы и изредка проглядывающих маленьких ёлочек. Небо пасмурное и тревожное. Работа передаёт мысль о том, что у Руси есть надежные защитники.

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет имя художника. 2 балла.

2. Участник правильно определяет название полотна 2 балла.

3. Правильно определяет место фрагмента в композиции. 2 балла.

4. Правильно называет 12 других объектов и их композиционное положение. Максимально 12 баллов за эту часть задания.

5. Описывает общую композицию работы. 2 балла.

6. Верно указывает количество фигур. 2 балла.

7. Называет тему произведения. 2 балла.

8. Вскрывает идею произведения. 2 балла.

9. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла.

10. Выходит за пределы вопроса и передаёт настроение картины, её смысловую нагрузку. 2 балла.

Максимальная оценка 30 баллов.

Максимальная оценка третьего типа задания 30 баллов

10 класс

Задание третьего типа. Вариант 1

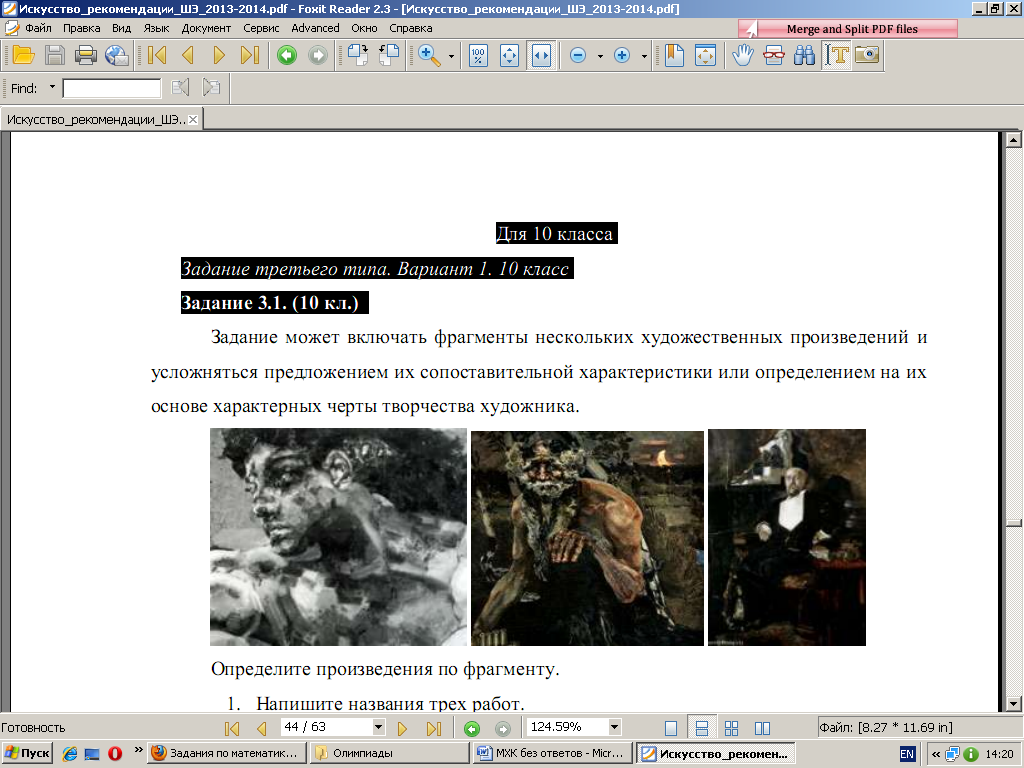

Задание 3.1. Определите произведения по фрагменту:

1. Напишите названия трёх работ.

2. Укажите имя их автора.

3. Напишите, по каким характерным признакам манеры письма вы узнаёте автора.

4. Напишите общие художественные характеристики трёх представленных работ.

5. Укажите известные работы этого же художника.

6. Укажите время, когда работал художник.

7. Назовите черты, характерные для этого периода развития искусства.

Предполагаемый вариант ответа.

Представлены фрагменты работ М.Врубеля «Демон», «Пан», «Портрет Саввы Мамонтова». Художественная манера Врубеля узнаваема по крупным и смелым мазкам, характерным для этого художника, которыми он передает объём и фактуру изображаемого, а также достаточно тёмному колориту. Обе черты прочитываются во всех трёх работах. Творчество художника связано с концом XIX века, для которого характерны настроения предчувствия конца свети и поиска новых средств изобразительности. Д ругие известные работы Врубеля - «Царевна- лебедь», «Сирень», «Гадалка», «Жемчужина», «Принцесса Грёза».

Анализ ответа. Оценка.

Участник верно определяет автора каждого фрагмента – по 2 балла = 6 баллов.

2. Указывает точное название каждого произведения – по 2 балла (за неточное название выставляется 1 балл) = 6 баллов.

3. Верно указывает на 2 черты манеры письма – по 2 балла за каждую =4 балла.

4. Верно находит названные черты в представленных трёх работах – 2 балла.

5. Дополнительно указывает на функцию одной из черт – 2 балла.

6. Верно указывает время творчества художника – 2 балла.

7. Верно указывает на две черты, характерные для этого периода развития искусства – по 2 балла за каждую = 4 балла.

8. Верно называет известную работу художника – 2 балла.

9. Грамотно оформляет работу – 2 балла.

Максимальная оценка 30 баллов.

Комментарий: Уже в задании школьного этапа участник может продемонстрировать более высокую осведомлённость, чем предусмотрено программой и получить более высокий балл.

11 класс

Задание третьего типа. Вариант 1

Задание 3.1. Определите художественное полотно по фрагменту:

1. Напишите, что на нём изображено.

2. Напишите название работы и имя её автора.

3.Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?

4.Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных на ней фигур.

5.Назовите значимые запоминающиеся детали.

6.Назовите основной жанр, в котором работал художник.

7.Укажите известные работы этого же художника.

Предполагаемый вариант ответа.

Фрагмент известной работы Валентина Серова «Девочка с персиками» представляет собой передний план картины (вар. илл. 1), на которой изображена девочка в нежно-розовой блузке, контрастирующей со смуглым цветом кожи, сидящая за столом, покрытом белой скатертью, на котором лежит нож и персики безо всякой посуды, прямо на листьях, что создает впечатление свежести и чистоты, подкрепленное солнечным светом из окна за спиной девочки. Один из персиков находится в руках девочки, что заставляет зрителя вспомнить ощущение бархатистости при касании к поверхности этого фрукта. В числе других известных работ мастера «Похищение Европы», «Портрет М.Н. Ермоловой», «Портрет Шаляпина». Серов был блестящим портретистом.

Анализ ответа. Оценка.

1.Участник правильно определяет имя художника. 2 балла.

2. Участник правильно определяет название полотна 2 балла.

3. Правильно определяет место фрагмента в композиции. 2 балла.

4. Правильно называет детали, их композиционное значение и положение. Максимально 8 баллов за эту часть задания.

5. Описывает общую композицию работы. 2 балла.

6. Верно указывает количество фигур. 2 балла.

7. Называет основной жанр, в котором работает художник. 2 балла.

8.Называет 3 известные работы художника. По 2 балла за каждую = 6 баллов.

9. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла.

10. Выходит за пределы вопроса и дает анализ композиции картины. 2 балла.

Максимальная оценка 30 баллов.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Задания четвёртого типа

9 класс

Задание четвёртого типа. Вариант 1

Задание 4.1. Что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните свой выбор.

1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.

2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.

3. Живопись, графика, скульптура, музыка, архитектура.

4. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.

5. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.

6. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

Ответ:

| Номер ряда | Лишнее слово | Краткое обоснование выбора |

| 1 | Аристофан | Комедиограф, а не трагик |

| 2 | Сонет | Стихотворный жанр, а не размер. |

| 3 | Музыка | Временной, а не пространственный вид искусства. |

| 4 | Графика | Вид искусства, а не знак. |

| 5 | Пейзаж | Жанр, а не техника. |

| 6 | Ботфорты | Обувь, а не одежда |

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник верно выделяет 6 имён и понятий. По одному баллу за каждое верное выделение. 6 баллов.

2. Участник верно обосновывает выбор. По 2 балла за каждое верное обоснование. 12 баллов.

3. Участник грамотно и аккуратно оформляет ответ. 2 балла.

Максимальная оценка 20 баллов.

10 класс

Задание четвёртого типа. Вариант 1

Задание 4.1. Что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните свой выбор.

1. Классицизм, романтизм, психологизм, модернизм, сентиментализм.

2. Пятиглавие, одноглавие, луковичная и шлемовидная главы, шпиль, шатёр.

3. Вивальди, Бах, Гайдн, Верди, Моцарт, Гендель.

4. Схена, орхестра, котурны, протагонист, софиты.

5. «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта».

Ответ:

| Номер ряда | Лишнее слово | Краткое обоснование выбора |

| 1 | Психологизм | не является стилем искусства |

| 2 | Шпиль | не является архитектурной деталью русского храмового зодчества |

| 3 | Верди | композитор XIX, а не XVIII века |

| 4 | Софиты | не использовались в античном театре |

| 5 | «Севильский цирюльник» | опера Россини, а не Моцарта |

Анализ ответа. Оценка.

1. Участник верно выделяет 5 имен и понятий. По два бала за каждое верное выделение. 10 баллов.

2. Участник верно обосновывает выбор. По 2 балла за каждое обоснование 10 баллов.

Максимальная оценка 20 баллов.

11 класс

Задание четвёртого типа. Вариант 2

Задание 4.1. Соотнесите понятие с его определением. Вставьте соответствующие буквы в таблицу. Дайте определения оставшимся понятиям.

1 - Адажио. 2 - Горельеф. 3 - Житие. 4 - Импасто. 5 - Контрфорс. 6 - Метафора. 7 - Перформанс. 8 - Пленэр. 9 - Синкопа. 10 - Эклектика.

А. смещение ритмической опоры в музыке с сильной долей такта на слабую, то есть несовпадение ритмического акцента с метрическим.

Б. густое, сочное наложение красок, нередко употребляемое в живописи масляными красками, в особенности для усиления светового эффекта.

В. дополнительная опора, принимающая на себя тяжесть перекрытия. Вертикальный устой внутри или снаружи здания.

Г. медленный темп; музыкальная пьеса или часть её, исполненная в этом темпе, — обычно одна из средних частей симфонии, квартета, сонаты и т.п.

Д. живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях.

Е. жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых.

Ж. вид художественного тропа (греч. tropos — "оборот"), один из способов художественного формообразования, заключающийся в сближении и соединении отдельных образов, не связанных между собой в действительной жизни в целое.

З. форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.

И. искусственное соединение элементов содержания и формы, имеющих различное происхождение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||

Ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Г |

| Е | Б | В | Ж | З | Д | А | И |

| 2. Горельеф – вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину объема. | |||||||||

Анализ ответа, оценка.

1. Участник верно соотносит 9 понятий с определениями. По 2 балла за каждое верное соотнесение. 18 баллов.

2. Участник дает верное определение оставшемуся понятию. 2 балл.

Максимальная оценка 20 баллов.

Максимальная оценка первого тура - 124 баллов.

**************************************************************************************************************************************************************************************************

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ВТОРОГО ТУРА

9 класс

1. Представьте в форме презентации план телевизионной передачи, посвящённой 115-летию Государственного Русского музея (открыт для посетителей в 1898). Предложите, как можно популяризировать информацию о его коллекции, используя репродукции в городской среде.

2. Представьте в форме презентации сценарий вечера, посвящённого 200-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813-1869). Определите масштаб мероприятия: будет ли этот вечер школьным или общегородским.

3. Представьте в форме презентации концепцию выставки, посвящённой 135-летию со дня рождения Б. Кустодиева (1878-1927). Предложите, как можно популяризировать информацию о его работах, используя репродукции в городской среде.

4. Представьте в форме презентации программу вечера-концерта, посвящённого 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Используйте аудиофайлы. Предложите, как можно популяризировать информацию о его произведениях, используя репродукции и аудиофайлы в городской среде.

10 класс

Представьте в форме презентации план музейной экспозиции, посвящённой первым печатным книгам:

К 450-летию первой российской типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца в Москве (1563);

К 435-летию «Азбуки» Ивана Фёдорова (1578) - первой книги мирского назначения (русский букварь «Азбука»);

К 310-летию «Арифметики» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими цифрами (1703);

К 50-летию Государственной публичной исторической библиотеки в Москве (1863).

Раскройте основные этапы в истории иллюстрирования книг. Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции в городской среде.

Представьте в форме презентации архитектурные особенности первых зданий, в которых располагалась Российская Академия наук:

К 230-летию со времени учреждения Российской Академии (1783);

К 270-летию со дня рождения княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810).

Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции в городской среде.

7. Представьте в форме презентации план выставки, посвящённой 165-летию со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916). Объясните подбор картин и логику их расположения. Предложите, как можно популяризировать информацию о его жизни и творчестве, используя репродукции в городской среде.

8. Составьте слайд-фильм (презентацию) о Ф.И. Шаляпине (к 140-летию со дня рождения). Предложите, как можно популяризировать информацию о его произведениях, используя репродукции и аудиофайлы в городской среде.

9. Представьте в форме презентации план экскурсии по заповеднику «Михайловское». Расскажите о садово-парковой культуре и характере построек (к 110-летию со дня рождения С.С. Гейченко). Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции в городской среде.

11 класс

10. Представьте в форме презентации материал по истории создания и первых годах деятельности Московского художественного театра. Раскройте художественные принципы, отличающие новый театр от других (к 150-летию со дня рождения К.С.Станиславского). Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции, кинофрагменты и аудиофайлы в городской среде.

11. Представьте в форме презентации телевизионную программу, посвящённую Малому театру:

К 190-летию со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886);

К 85-летию со дня рождения Элины Быстрицкой (1928).

Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции, кинофрагменты и аудиофайлы в городской среде.

12. Составьте и представьте в форме презентации викторину по истории русского театра. Продумайте и представьте форму её проведения в масштабах Вашего населённого пункта и способ определения победителей.

13. Представьте в форме презентации рассказ о деятельности С.М. Эйзенштейна (1898-1948) (к 115-летию со дня рождения). Завершите презентацию викториной, разработанной по её материалам. Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции, кинофрагменты и аудиофайлы в городской среде.

14. Представьте в форме презентации рассказ о художественном своеобразии творчества А.А. Пластова (1893-1972) (к 120-летию со дня рождения). Завершите презентацию предложением творческих заданий. Предложите, как можно популяризировать собранную Вами информацию, используя репродукции в городской среде.

Критерии оценки второго тура (домашнего задания)

Умение сформулировать тему, проблему и цель высказывания – 4 балла.

2. Знание истории вопроса, использование культурологического и искусствоведческого материала – по 4 балла за каждую цитату или изложение точки зрения искусствоведа или историка (не более 16 баллов).

3. Обоснованно привлечённые иллюстрации – по 1 баллу за каждую (не более 18 баллов);

4. Оригинальность подхода к структурированию материала – 2 балла.

5. Осмысленное и логичное использование иллюстративного материала – 2 балла.

6. Грамотная речь – 2 балла.

7. Убедительность изложения – 2 балла.

8. Ясность изложения – 2 балла.

9. Свобода изложения – 2 балла.

10. Самостоятельность разработки – 2 балла.

11. Умение понимать заданные вопросы, находить ответы, вести дискуссию 4 балла.

12. Волевые качества (готовность к диалогу, доброжелательность, контактность) 4 балла.

Максимальная оценка второго тура 60 баллов

Максимальная оценка за два тура школьного этапа - 184 балла