Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение

«Средняя Общеобразовательная Школа №2 ст. Архонская»

Доклад

Тема: «Положительное влияние физической культуры и спорта на учебную успеваемость учащихся».

Разработал учитель физической культуры: Храменкова Л.Р

Имеющаяся квалификационная категория: высшая

Владикавказ 2023.

Содержание

Введение

1 Влияние различных видов спорта на учебную успеваемость учащихся

1.1 Развитие интеллектуальных способностей средствами физической культуры на примере настольного тенниса

1.2 Развитие субъектных свойств личности в условиях спортивной деятельности

2 Физическая культура образовательных учреждениях

3 Практическое влияние занятий спортом на успеваемость учащихся

4 Заключение

Список литературы

Введение

Еще в начале прошлого столетия В.А.Сухомлинский заметил, что "отставание в учебе лишь результат плохого здоровья". Развивая эту мысль, можно сделать заключение, что хорошее здоровье – залог успешного обучения. Следовательно, занятия физической культурой и спортом, укрепляя здоровье, способствуют гармоничному развитию ребенка и интеллектуальному, и физическому, и эмоциональному.

Актуальность: современные учащиеся растут и развиваются в эпоху искусственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие этого, большая часть свободного времени, которое должно было бы быть потрачено на прогулки, занятия физической культурой и спортом, просиживается учащимися в душных, мало проветриваемых помещениях, мешая нормальному физическому развитию и нанося вред здоровью - формируя неправильную осанку. Что самое страшное, многие родители считают, что пусть лучше ребенок будет дома за компьютером, чем неизвестно где, имея в виду различные клубы по интересам и спортивные секции. Но, как известно, все хорошо в меру. И в жизни учащегося должно быть место и играм, и спорту, и обучению, и компьютерам. Учитывая все вышеперечисленное, можно считать тему данной работы: "положительное влияние физической культуры и спорта на учебную успеваемость учащегося", весьма актуальной и очень важной на сегодняшний день.

Объектом данной работы является учебная успеваемость учащегося. Предметом - влияние занятий физической культурой и спортом на интеллектуальное развитие человека.

Гипотеза: ознакомившись с некоторыми статьями в прессе и учебной литературе, предполагаю, что проводимые исследования подтвердят наличие прямой зависимости успеваемости учащихся от их занятости в различного рода спортивных секциях.

Целью данной работы вижу выявление положительного влияния всестороннего развития на успеваемость.

В процессе рассмотрения данного вопроса, считаю необходимым решение следующих задач:

Изучить библиографию по затронутой проблематике;

Провести опрос учащихся и педагогов о влиянии спорта и физической культуры на успеваемость;

Установить зависимость успеваемости учащихся от занятости их в кружках и секциях.

Эти задачи считаю возможным решить посредством статистического и библиографического методов исследования.

1. Влияние различных видов спорта на учебную успеваемость учащихся

Слабое здоровье и отставание в физическом развитии многие исследователи отмечают как один из возможных факторов "умственной слабости" (А. Бине). Главная причина данной ситуации — гиподинамия. В состоянии пониженной двигательной активности снижается обмен веществ и информации, поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что приводит к нарушению регулирующей функции мозга и отражается на работе всех внутренних органов. Следовательно, развитие опорно-двигательного аппарата, предотвращение нарушений осанки, стимулирование функции сердечнососудистой и дыхательной систем служат необходимым условием для нормального роста и развития детского организма (в том числе умственного).

Физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует развитию учащегося и подготовке его к дальнейшей самостоятельной жизни. Тогда как спорт, зачастую, является так называемой "школой жизни". Ведь в спорте учащийся учится не только играть в тот или иной вид игровой деятельности (если речь идет об игровых видах спорта), но и в работе команде, тактике, стратегии, учиться проигрывать и побеждать, отношениям с соперниками и в своей команде на ограниченном пространстве (особенно в соревновательной деятельности), принимать самостоятельные решения не только в игре, но и в жизни и многому другому, что сопутствует учащемуся в спорте.

При этом различные виды спорта по-разному развивают учащихся и влияют на их интеллектуальные развития. Например, шахматы не самым значительным образом развивают мышцы, силу и быстроту реакции. Но это только на первый взгляд, ведь спортивная составляющая шахмат очень велика. Во-первых, класс игрока определяется его разрядом. Во-вторых, по шахматам проводятся турниры, игроки побеждают или проигрывают. Здесь, как и в любом виде спорта, важны умение собраться и физическое здоровье (несколько часов за доской - это серьезная нагрузка). Поэтому, кстати, на сборах учащиеся не только шахматами занимаются, но и на лыжах ходят, в футбол играют. При этом добиться хороших результатов в шахматах может любой, независимо от роста, силы или гибкости. Здесь важно другое - внимание, комбинационное мышление, логика. Начинать учить учащегося играть в шахматы можно уже лет с четырех. А шахматный кружок поможет ему подготовиться к 1-му классу. Учащиеся учаться записывать партии, а буквенно-цифровые обозначения на шахматной доске - это та же система координат. У маленького шахматиста в школе не будет проблем с тем, сколько клеточек надо отступить и где провести линию. Он сможет решать задачки в уме и сосредоточиться, делая уроки. И с логикой у тех, кто играет в шахматы, все в порядке, они умеют просчитать множество вариантов, внимательны, у них хорошая память и, как правило, оценки в школе соответствующие.

Развитие интеллектуальных способностей средствами физической культуры на примере настольного тенниса

Настольный теннис является своеобразным комплексом движений человеческого тела и средством обучения многообразным двигательным навыкам. Чем они выше по своему уровню и чем богаче их запас, тем человек успешнее справляется в труде с незнакомыми для него двигательными задачами. Более высокая культура двигательных навыков позволяет быстрее довести нужные движения до автоматизма и тем самым освободить сознание для решения других задач. С совершенствованием орудий производства все большему числу профессий необходимы тонкое мышечное чувство кисти руки, едва уловимое движение пальцев, на основе которых совершенствуется качество двигательной деятельности. Пожалуй, ни один вид спорта не обладает такой богатой палитрой движения кисти, микро движений, как это имеет место в настольном теннисе. Надо отметить, что мелкие движения пальцев — довольно сложный вид двигательной деятельности. Они требуют гораздо большей координации со стороны нервной системы, чем простые силовые движения всей руки. За изощренность мелких движений руку теннисистов высокого класса сравнивают с рукой скрипача. Известно, что развитие тонкой моторики кисти положительно коррелирует с развитием интеллектуально — мнестических функций, например, письмом.

Настольный теннис, как спортивная игра, развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своем теле на площадке. Эта игра подвижная, дающая большую нагрузку многим группам мышц, она способствует гармоничному развитию тела и, как бы, одевает человека в "мышечную одежду", тем самым, украшая его. Сформированное игрой тело вызывает восхищение и способствует зрелищности игры.

Настольный теннис не только в высокой степени удовлетворяет потребность организма в нагрузке через движение, но и позволяет достигать совершенства движений меньшими усилиями над собой. Настольный теннис, давая значительную нагрузку всем группам мышц, всем системам организма, создает значительный биологический резерв высокой работоспособности. У человека, тренированного бадминтоном, в организме происходит более быстрое включение в оптимальный режим работы, а, следовательно, для него характерна и более высокая работоспособность. Таким образом, бадминтон современен тем, что в плане двигательных навыков учит "умению уметь", дает своеобразную общую "технологию" осуществления трудовых движений, создает запас двигательных навыков. Помогает обрести необходимую физическую и психологическую готовность к более быстрому и успешному овладению новой специальностью, которая основана на точных двигательных навыках.

Для успеха игры в настольный теннис почти каждое движение должно быть "умным" как на соревнованиях, так и на тренировках. Недаром в нем утвердилась поговорка: "Играй сначала головой, затем ногами и только потом рукой". В игре не надо бежать раньше, чем сообразит голова. Больше того, необходимо, чтобы голова лучше думала, давала больше покоя ногам. Это дает время для расслабления мышц, для восстановления физических и духовных сил. Нередко спортсмены высокого класса на ответственных соревнованиях заявляют, что умственно устали больше, чем физически.

Значительное интеллектуальное начало настольнго тенниса определяется и тем, что это - игра рукой. Роль ее в умственном развитии человека общеизвестна. Недаром И. Кант определял значение руки как "вышедшего наружу мозга". Для большинства антропологов, очевидно, что именно освобождение рук сыграло важную роль в процессе гоминизации. Благодаря "умной" руке игрок осуществляет самые тонкие задуманные удары, которые не только приносят желанное очко, но и могут вызвать всплеск интеллектуальной радости от удачно осуществленного замысла. К тому же считается, что движение кисти в момент соприкосновения ее с ручкой ракетки активизирует деятельность коры больших полушарий мозга. Все больше спортсменов увлекаются "умными" видами спорта, позволяющими гармонически сочетать физическое и умственное совершенствование. В числе таких видов спорта особо ценится настольный теннис. Среди зачинателей российского настольного тенниса были в основном люди умственного труда, да и среди сегодняшнего поколения игроков они составляют большинство. Игра прельщает их тем, что в ней они видят хорошую возможность переключиться с одной умственной деятельности на другую умственную деятельность, спортивную. Игровой характер настольнго тенниса способствует снятию отрицательного воздействия на человека монотонности некоторых профессий. Он является своеобразным средством перемены рода деятельности по закону перемены труда, плодотворного для жизнедеятельности человека.

Спортивный настольный теннис по статистическим данным является одним из сложных тактических и техничных игр, он входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам на организм спортсмена среди игровых видов спорта. С его исключительно высокими требованиями к функциональной подготовке спортсмена все более остро встает вопрос о необходимости научно обоснованного подхода к управлению процессом спортивной тренировки. Интерес к вопросам подготовки спортсменов-теннисистов различных квалификаций со стороны тренеров, ученых, и спортивных руководителей закономерен, так как деятельность участников игры в спортивный бадминтон отличается от других видов тем, что в бадминтоне спортсмены готовятся к трем категориям игровой деятельности: одиночной, парной и смешанной встречам. Каждая категория определяет особый вид физической и психологической нагрузки на организм спортсмена.

1.2 Развитие субъектных свойств личности в условиях спортивной деятельности

Субъектными характеристиками человека являются активность, способность к развитию и интеграции, самодетерминации1, саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. Для изучения возможностей спорта как образовательной среды, способствующей становлению субъектности, под руководством автора доктора психологических наук, профессора Г.Б. Горской осуществившего научный проект я исследовал разную группу учащихся В исследовании решались следующие задачи: 1) изучение возрастной динамики и тендерных особенностей показателей социально-психологической адаптации учащихся, рассматриваемых нами как критерий субъектности личности; 2) анализ особенностей интеллектуального развития, самосознания учащихся и их взаимоотношений с ближайшим социальным окружением как факторов становления субъектности; 3) разработка и апробация обучающих программ, ориентированных на развитие личностных и инструментальных предпосылок субъектности учащихся. Исследованная выборка (500 человек) включала учащихся обоего пола и их сверстников. Она была подразделена на три возрастные группы: 12-13 лет, 14-15 лет, 20-24 года. Это позволило установить возрастную динамику становления субъектности учащихся. В результате проведенного исследования установлены факторы, способствующие и препятствующие формированию субъектности у учащихся подросткового и юношеского возраста, занимающихся спортом.

Позитивной стороной влияния занятий спортом на социальную адаптацию является наблюдаемое у учащихся по мере продолжения занятий спортом возрастание интернальности, принятия других, а также снижение показателя доминирования. Следовательно, спорт дает спортсменам возможность испытать успех, достигнутый собственными усилиями, побуждает к выстраиванию конструктивных отношений с окружающими, без которых невозможно приобретение мастерства. Приобретаемый опыт взаимоотношений в процессе спортивной деятельности способствует формированию у юных спортсменов готовности принимать партнеров по совместной деятельности такими, каковы они есть. Достигаемые реальные успехи снижают потребность в самоутверждении через социальное доминирование. Рост интернальности и позитивного самоотношения, отмечаемый у учащихся по мере повышения мастерства и появления реальных достижений, способствует снижению показателей доминирования и агрессивности.

К негативным аспектам влияния занятий спортом относится изменение нормативного развития взаимоотношений со значимыми другими. Его индикатором является ослабление тенденции к усилению значимости сверстников как партнеров по общению при одновременном усилении ориентации на семью, а также выраженная потребность учащихся в помощи и защите, которая не обнаруживается в такой степени у их сверстников, не занимающихся спортом. Причиной изменения нормативного направления развития взаимоотношений с социальным окружением является свойственное спорту соперничество, усиливающее эмоциональную напряженность и вызывающее потребность в психологической поддержке, главным источником которой является семья. Еще одно негативное последствие занятия - отмечаемая у учащихся узость Я-концепции, индикатором которой служит достоверно более низкое число признаков самоописания, которые дают учащиеся по методике "Кто я?" по сравнению со своими сверстниками, занимающиеся спортом.

Влияние занятий спортом на социально-психологическую адаптацию имеет выраженные тендерные аспекты. Учащиеся всех исследованных возрастных групп имеют более высокие показатели социально-психологической адаптации, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. У учащихся обнаруживается разнонаправленность влияния занятий спортом на показатели социально-психологической адаптации. Учащиеся имеют более высокие по сравнению со сверстниками, не занимающимися спортом, показатели интернальности и принятия других, но уступают им в показателях адаптированности, принятия себя, эмоционального комфорта. Снижение показателей социально-психологической адаптации у учащихся отмечается в разной степени в зависимости от степени соответствия вида спорта тендерным стереотипам. Это снижение более заметно у учащихся гандболистов, чем у учащихся, занимающихся художественной гимнастикой.

Учащиеся разного пола различаются по особенностям взаимоотношений с ближайшим социальным окружением. В возрасте 12-13 лет у учащихся-спортсменок обнаруживается усиление значимости сверстников как партнеров по общению, в то время как юноши выделяют как значимых членов социального окружения родителей и других членов семьи. Такая тенденция прослеживается и в 14-15 лет. У 20-24-летних снижаются достоверные различия между парнями и девушками по значимости лиц из ближайшего социального окружения благодаря повышению значимости родителей и других взрослых у девушек. Более выраженная ориентация на семью у учащихся мужского пола, которая устойчиво прослеживается во всех исследованных возрастных группах, может быть следствием давления на них тендерного стереотипа, включающего ожидание от мужчин высоких достижений.

У учащихся разного пола обнаруживаются различия когнитивной и аффективной регуляции социально-психологической адаптации. У учащихся с возрастом увеличивается значимость когнитивной регуляции. У девушек такой тенденции не обнаруживается. По-видимому, конкуренция, эмоциональная напряженность, характерная для спорта, усиливает свойственную женщинам склонность к эмоциональному, а не рациональному восприятию значимых жизненных ситуаций.

Исследовав обнаружил существенные различия в возрастной динамике показателей социально-психологической адаптации у учащихся разного пола и у их сверстников, не занимающихся спортом, как по характеру различий, так и по степени их проявления. Основная тенденция состоит в том, что от младшей группы к старшей у занимающихся спортом различия между учащимися разного пола уменьшаются, а у их сверстников, не занимающихся спортом, увеличиваются.

В старшей возрастной группе различия показателей юношей и девушек, не занимающихся спортом, достоверны по 6 показателям из 7. Юноши превосходят девушек по показателям интернальности, доминирования, принятия других, а у девушек достоверно выше показатели адаптированности и самопринятия, у них же значительно ниже, чем у юношей, показатель эскапизма. В группе учащихся 19-21 года достоверно только превосходство юношей над девушками по показателю доминирования. Остальные же показатели практически одинаковы. Близко к достоверному уровню лишь различие по показателю принятия других, который выше у учащихся-спортсменок.

Усиление различий показателей социальной адаптации с возрастом у девушек и юношей, не занимающихся спортом, можно, по-видимому, расценить как следствие усвоения ими тендерных ролей. Отсутствие существенных различий в показателях социальной адаптации между юношами и девушками, занимающимися спортом, скорее всего, одно из следствий профессионализации, в результате которой усвоение тендерной роли девушками-спортсменками осложняется противоречиями между традиционной женской моделью поведения и требованиями "мужского" вида деятельности, каким является спорт. В спорте в силу его соревновательности, конкурентности более адаптивными оказываются маскулинные модели поведения, которые усваивают не только юноши, но и девушки, занимающиеся спортом. Сравнение уровня интеллектуального развития у учащихся трех возрастных групп, указанных выше, и у их сверстников, не занимающихся спортом, показало, что занятия спортом не препятствуют нормальному интеллектуальному развитию. Если в группах подростков 12-13 лет у юных учащихся показатели интеллектуального развития несколько ниже, чем у их ровесников, занимающихся спортом, хотя и находятся в пределах возрастной нормы, то в более старших группах различия между спортсменами и не занимающимися спортом становятся менее заметными.

2 Физическая культура в образовательных учреждениях

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы школы.

Основной задачей физического воспитания в школе является:

а) укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию учащихся. Эта задача должна быть в центре внимания всего педагогического коллектива, фельдшера и родителей. Она решается прежде всего на уроках физической культуры, а также при проведении различных физкультурно-оздоровительных и других мероприятий;

б) здоровье – это такое состояние организма, которому свойственно не только отсутствие болезни или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Хорошее здоровье определяется нормальным расположением, устройством и правильным функционированием органов тела, отсутствием предрасположений к заболеваниям, приятным самочувствием;

в) нормальное физическое развитие – это изменение строения и функций организма, происходящие в соответствии с ростом учащегося.

Урок физкультуры является своеобразной основой физкультурно-спортивной грамоты. Если на уроке прививаются необходимые умения и навыки, сам урок вызывает у учащихся интерес и удовлетворение, то можно говорить о формировании у них устойчивой привычки заниматься спортом.

Оздоровительное влияние уроков физической культуры надо рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это прямое воздействие физических нагрузок на организм учащегося. Во-вторых, обучение учащихся для самостоятельных занятий физическими упражнениями во внеурочное время, так как урок (и при большей моторной плотности) не обеспечивает даже суточной потребности организма в двигательной деятельности.

В подростковом возрасте происходит развитие организма, который чутко реагирует как на неблагоприятные для здоровья факторы, так и на благоприятные (в частности, на занятия оздоровительной физкультурой).

Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с четким соблюдением режима дня являются надежным профилактическим средством против травм и многих заболеваний (в особенности сердечно - сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других). Так же способствуют мобилизации жизненно важных функций организма, двигательных способностей (выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты). Воспитывают таких качеств, как сила воли, энергичность, собранность, уверенность в себе.

Правильно образованный двигательный режим учащихся не только улучшает их физическое развитие, но и способствует повышению их успеваемости.

Во многих учреждениях у большого количества учащихся стоит диагноз нарушение осанки. Физические упражнения являются действенным средством предупреждения этого заболевания, сутулости, асимметрии плеч и лопаток, а также сколиозов (заболеваний позвоночника, вызываемых слабостью мышц спины и длительным пребыванием тела в физиологически неудобных положениях, длительное сидение за столом, искривление позвоночника при письме, неправильно подобранная мебель и прочие).

Слабость мышц спины, неправильная осанка способствует раннему появлению остеохондроза, неблагоприятному положению внутренних органов грудной и брюшной полости (со снижением их функций). У учащихся с нарушением осанки, как правило, ослаблены опорно-двигательный аппарат и мышцы, неэластичные связки, снижены амортизационные способности нижних конечностей и, что особенно важно, позвоночника. У таких учащихся очень высока степень риска получить тяжелые травмы (переломы конечностей, тел позвонков и других частей тела) при прыжках в длину, высоту, выполнении упражнений на спортивных снарядах, занятиях борьбой и некоторых других.

Учащимся с выраженным нарушением осанки не рекомендуется заниматься теми видами спорта, которые оказывают большую нагрузку на позвоночник: тяжелая атлетика, прыжки в длину, в высоту, акробатика и другими подобными.

Дополнительные нагрузки, связанные с сидением на уроке, рекомендуется чередовать с интенсивными физкультминутками: специальными упражнениями для мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса, конечностей.

Ожирение так же является одним из факторов риска получения травм. Такие тяжелые травмы, как сотрясение мозга, переломы кистей, очень часто регистрируются у учащихся с избыточной массой тела при случайном падении в спортзале, на площадке. Это объясняется тем, что у них нарушена тонкая координация движений, не развиты ловкость, гибкость, пластичность, слабые и дряблые мышцы, непрочные связки. При падении, такие дети не могут быстро перевести тело из неблагоприятного положения в более удобное, так как у них не развита амортизационная способность (из-за слабости опорно-двигательного аппарата). При падении с высоты своего роста (даже при небольшой инерции) они получают тяжелые травмы.

Кроме возможных болезней при значительном избытке массы тела в организме происходят перегрузки и изнашивания суставов, нарушение в деятельности сердечно - сосудистой системы: возникает склонность к варикозному расширению вен, тромбозу, эмболии, затрудненному дыханию, образованию грыж. У тучных людей повышается вероятность возникновения инфекционных заболеваний (вследствие снижения иммунитета); увеличивается опасность осложнений и летальных исходов при хирургических операциях. Для них характерны также заболевания почек, образования камней в почках и желчных протоках, подагра, сокращение ожидаемой продолжительности жизни (в среднем на 15 – 20 лет). Все это в той или иной степени грозит учащимся с избыточной массой тела. Действенное средство профилактики ожирения – достаточная двигательная активность и рациональное питание, которые обеспечивают занятия физической культурой и спортом.

Возросшие требования привели к увеличению объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности в детском саду. Нередко учебный процесс дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) строится по типу школьного образования и перегружается дополнительными занятиями. Это ведет к увеличению учебной нагрузки, что, в свою очередь, наносит серьезный ущерб личностному развитию и состоянию здоровья учащихся.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и среди контингента детей, поступающих в школу, составляет лишь около 10%. Одной из причин резкого ухудшения здоровья подрастающего поколения являются несовершенство и низкий статус сложившейся системы физического воспитания детей, в основе которой отсутствует принцип единства психического и физического развития (С.Б. Шарманова, 1995; В.П. Озеров, 2002; А.А. Горелов и другие, 2002).

Вместе с тем многочисленные исследования свидетельствуют о первостепенной роли движений в становлении психических функций ребёнка (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Валлон, М.М. Кольцова и др.) и наличии тесной связи между показателями физических и психических качеств у дошкольников (Г.А. Каданцева, 1993; А.С. Дворкин и Ю.К. Чернышенко, 1997; В А Баландин, 2000; Н.И. Дворкина, 2002; В.А. Пегов, 2000, и другие). Установлено, что отставание в умственном развитии приводит к отставанию в развитии физических, качеств (Н. Сладкова, 1998; О. В. Решетняк, Т.А. Банникова, 2002). Доказано положительное влияние активной двигательной деятельности на умственную работоспособность (Н. Т. Терехова, 1989; А. В. Запорожец и другие, 1980; А. П. Ерастова, 1989).

Несмотря на относительно полную теоретическую разработанность проблемы одновременного развития умственных и двигательных способностей учащихся в процессе физического воспитания, эти идеи не получили должного признания и широкого применения в образовательных учреждениях. При анализе литературы обнаружено только несколько работ, посвященных практической реализации этого вопроса (И. К. Спирина, 2000; В. А. Баландин, 2001; И. Н. Селиверстова, 2003; Ф. Р. Козицына, 2002; Н. А. Фомина, 2004).

Физические упражнения для развития умственной сферы непосредственно воздействуют на компоненты, являющиеся определяющими в умственном развитии детей 5-7 лет (восприятие, наглядно-образное и логическое мышление, внимание, память, речь).

Суть данных упражнений заключается в сочетании двух элементов: двигательного действия и упражнения, направленного на развитие умственной сферы ребёнка, реализуемого в форме дидактической игры. Замечено, что усиленную физическую работу трудно соединить с напряженной умственной деятельностью. Согласно принципу "однополюсной траты энергии", сформулированному К.Н. Корниловым, трата энергии в центральном пункте нервной системы и в рабочем органе находится в обратном отношении. Чем больше затрата центральной энергии, тем слабее её внешнее обнаружение, и наоборот, чем интенсивнее внешний эффект реакции, тем слабее центральный момент (Л.С. Выготский). С учетом данного принципа был определён механизм оптимального сочетания двигательного действия с дидактическими играми, заданиями и упражнениями: 1) синхронное (выполнение по ходу двигательного действия элементов дидактических игр при условии, что умственные и физические нагрузки невысоки); 2) последовательное (дидактическая игра или упражнение предшествует выполнению двигательного действия или выполняется после его завершения).

За основу взяты упражнения с включением ходьбы, бега, прыжков, метаний, лазанья, при выполнении которых создавались условия для овладения разными видами познавательных ориентировочных действий, лежащих в основе умственного развития детей дошкольного возраста (Л.А. Венгер и другие, 1978), прежде всего перцептивных, отражающих уровень развития восприятия дошкольников (действия идентификации, отнесения к эталону, перцептивного моделирования) и мыслительных (действия образного и логического мышления). Дополнительно использовались задания и упражнения для совершенствования сенсомоторных координации, развития речи, воображения, процессов памяти и внимания.

Педагогические наблюдения выявили повышение познавательной активности учащихся, улучшение дисциплины и эмоциональный подъём на занятии. Однако на первом этапе учащимся с трудом удавалось удерживать внимание на осуществляемом движении во время выполнения упражнений умственной направленности. Потребовался ряд вводных занятий (10), на которых доля упражнений для развития умственной сферы постепенно увеличивалась. Включение в учебный процесс по физическому воспитанию упражнений, направленных на развитие познавательных процессов, речи и связанных с ней высших символических функций, не только способствует умственному развитию учащихся, но и перестраивает, согласно выражению Л.С. Выготского, "саму моторику", переводя её на "новый и высший этаж" и обеспечивая быстрое, осмысленное запоминание и воспроизведение двигательных действий, умение самостоятельно принимать решение и действовать в условиях стремительно меняющейся окружающей обстановки, благодаря чему улучшается двигательное развитие учащихся. К сожалению, данная методика не имеет повсеместного внедрения, хотя и очень эффективна в плане умственного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.

3 Практическое влияние занятий спортом на успеваемость учащихся

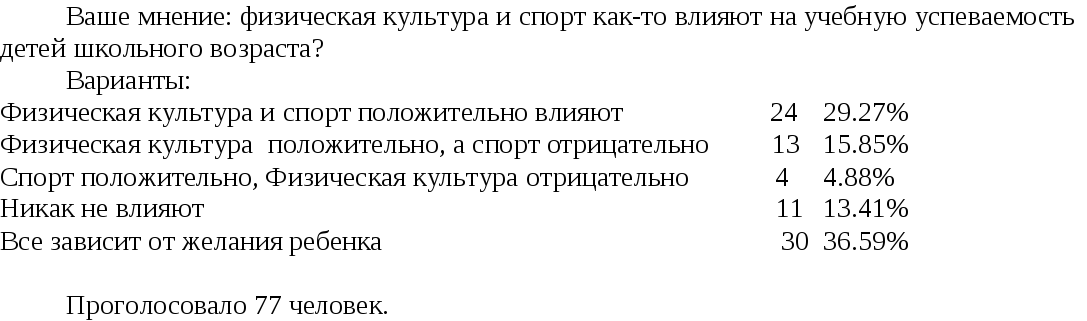

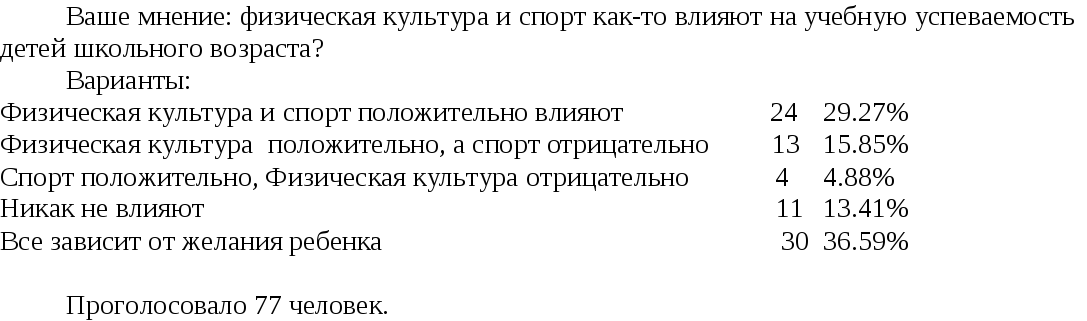

Не смотря на наличие большого количества теоретического материала и методик развития умственных способностей учащихся посредством физической культуры и спорта, не последнюю роль в данном вопросе играют и другие факторы. К этим факторам следует отнести воспитание в семье, а точнее наличие личного примера родителей и приучение к физическим упражнениям и спорту и персональные качества ребенка. Так, проводимый опрос в интернет - сообществе по данному вопросу, дал следующие результаты:

Итак, подводя итоги опроса, можно увидеть, что большинство голосов приходиться на ответ "Все зависит от желания ребенка" - 36,59% (30 человек), то есть на первое место ставится желание учащегося учиться и заниматься физической культурой и/или спортом, и лишь после "Физическая культура и спорт положительно влияют"- 29,27% или 24 человека поддержали данный ответ.

Но, с другой стороны, радует наличие и другой статистики: в гимназии, где дети находятся в течение всего дня и большое количество различных спортивных секций, творческих кружков и филиал музыкальной школы, уровень успеваемости значительно выше, чем в среднем показателе других образовательных учреждений. Конечно, это связано и с тем, что количество учащихся сравнительно небольшое- 112 человек, и педагоги имеют больше возможностей работать с учащимися более индивидуально. Но так же свою лепту в высокий образовательный уровень вносят и занятия спортом. И, немаловажно то, что находясь на полном рабочем дне в лицее, и домашние работы выполняются под контролем педагогов, а это, в свою очередь, своевременно сигнализирует о каком – либо недопонятом на уроках материале. Этот факт так же очень значителен при оценке качества знаний, получаемых в этом учебном заведении.

В лицее № 105 города Баймака, где процент учащихся, задействованных в спортивных секциях, показатель уровня успеваемости не так высок, но, тем не менее, имеет место закономерность положительного влияния спорта на уровень знаний, получаемых в лицее.

Но, к сожалению, только среди учащихся III и технических групп. В более старшем, (подростковом) возрасте, средний бал 2 успеваемости среди учащихся снижается. Это обусловлено где прогулки по городу, компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие этого, большая часть свободного времени, которая не только занимает большое количество времени, но и отрывает учащихся от занятий для участия в соревнования разного уровня. Но среди учащихся, занятых в других учреждениях дополнительного образования (музыкальная школа, школа искусств, творческие кружки), вне зависимости от возраста, средний бал успеваемости выше, чем у тех, кто ничем не занят в свободное время.

Так, на примере лицея № 105, 24 группы был выведен средний бал успеваемости учащихся:

А) занятых в спортивных секциях – 3,87;

Б) занятых в других учреждениях дополнительного образования – 2,18;

В) не занятых в свободное время – 6,34.

При этом в группе проводилось тестирование психологом на предмет определения самооценки учащихся, и оказалось, что среди учащихся, чей средний бал выше, у тех уровень самооценки адекватный или чуть занижен. У большинства учащихся, занятых в спортивных секциях, уровень самооценки завышен (возможно, поэтому образовательный уровень несколько ниже). У учащихся не занятых в свободное время, был отмечен повышенный уровень тревожности по различным критериям данного теста.

Из полученных результатов исследования данной группы, можно сделать вывод, что средний бал успеваемости зависит не только от занятости учащихся в спортивных секциях или других учреждениях дополнительного образования, но и от адекватности самооценки учащихся и уровня тревожности не только в пределах лицейных взаимоотношений, но и внутри семейных отношений. Для улучшения показателя среднего балла по классу, очень важно проводить мероприятия, которые способствуют сплочению коллектива и снижению тревожности взаимоотношений в группе, каковыми могут являться "веселые старты", внутри лицейные соревнования по подвижным или спортивным играм, эстафетные соревнования.

По анализу среднего балла в II курсе , в частности группы № 22, можно отметить более низкую успеваемость по всем категориям, рассмотренных ранее, но и более низкий уровень занятости учащихся во вне лицейной жизни. По учащимся I курсов заметно снижение, а зачастую и отсутствие учащихся, занимающихся спортом, что затрудняет проведение сравнительных расчетов успеваемости. Так же в этой возрастной категории заметно меньше количество учащихся, посещающих уроки физической культуры в рамках программы. Но и уровень среднего балла снижается. Что все же подтверждает наличие зависимости успеваемости в лицее от занятий физической культурой и спортом.

В то же время, проведенный социологический опрос в интернет сообществе, на тему обучения в школе деток – спортсменов, дал следующие результаты:

как учатся детки-спортсмены по мнению родителей

Варианты

на 5 - 6 8.70%

на 4-5 18 - 26.09%

на 3-4 19 - 27.54%

на твердую тройку 15 - 21.74%

неудовлетворительно 11 - 15.94%

Проголосовало 63 человека

Конечно, это субъективное мнение родителей, но даже оно показывает достаточно невысокий уровень оценок, а некоторые (11 человек или 15,94% голосовавших) оценили успеваемость своих детей как "неудовлетворительно". Но, все же на фоне общей успеваемости, оценки " на 3-4" - это все таки средний уровень знаний, который показывают большинство детей, вне зависимости от занятости во внешкольной жизни. Ведь средний балл успеваемости во всех школах, где проводилось исследование, находится между 3 и 4. Что, в принципе, подтверждает исследования профессора Г.Б. Горской, приведенные в разделе 1.2 данной работы.

Заключение

Проводя анализ литературы, было выявлено большое количество теоретических исследований по данной теме, но очень небольшой объем работ, направленных на разработку методик повышения уровня умственного или интеллектуального развития посредством физической культуры и спорта. Несмотря на наличие подобных методик, к сожалению, очень небольшое число энтузиастов занимаются претворением этих методик в жизнь. Хотя и вполне очевиден их положительный результат. А если учесть, что через претворение этих методик в жизнь, возможно повышение общего интеллектуального уровня целого поколения детей, которые являются завтрашним днем нашей страны, то даже удивительно недальновидными можно назвать педагогов, которые формируют культурный и интеллектуальный уровень наших детей дошкольного и начального школьного возраста сегодня.

Проведенные социологические и статистические исследования в группах учебнго заведениях города Баймак, а именно группа № 24, группа № 22 и частности первые курсы показали результаты, заставляющие задуматься над некоторыми фактами. Так, при проведении исследований, было обнаружено относительно небольшое количество учащихся, занимающихся спортом. Так же было обнаружено повышение количества учащихся, освобожденных от уроков физической культуры по состоянию здоровья, относительно показателей 7-10 летней давности. Средний балл (среднеарифметическое значение оценок за четверть) 7-10 летней давности был выше этой же величины на момент проведения исследования на 0,5-0,8.

Предварительная рабочая гипотеза нашла свое подтверждение лишь частично, так как физическая культура, действительно положительно влияет на учебную успеваемость учащихся. При этом была отмечена закономерность снижения среднего балла успеваемости, если имеет место фактор непосещаемости уроков физической культуры по различным причинам.

Вторая часть рабочей гипотезы о влиянии спорта на учебную деятельность выявила некоторые противоречия в формулировке "положительное", так как в некоторых возрастных категориях было отмечено снижение успеваемости по различным причинам. В некоторых случаях снижение среднего балла происходило по причине отставания по программе из-за участия учащихся в выездных соревнованиях. В некоторых случаях успеваемость страдала из-за завышения самооценки ребенка на фоне успешной соревновательной деятельности и внешней положительной оценки окружающих, что так же стимулировало повышение собственной значимости молодого спортсмена. Соотнеся сравнительные характеристики детей, занимающихся спортом на примере группы № 24, по проведенному психологом данного учебного заведения тесту, была выявлена прямая зависимость учебной успеваемости от адекватности самовосприятия и самооценки учащихся. Что существенно, завышенная самооценка ребенка, негативно сказывается на его успеваемости (то есть средний балл ниже относительно учащихся с адекватной самооценкой или слегка заниженной). Из этого можно предположить, что влияя на восприятие ребенка собственного я, в сторону понижения его "самости", можно повысить учебную успеваемость, а, возможно, и достижения в спорте.

Подводя итог проделанной работе, можно с уверенностью сказать, что факторы, повышающие здоровье и общее физическое состояние, то есть физическая культура и спорт на уровне общего развития, действительно имеют положительное влияние на учебную успеваемость учащихся.

Список литературы

"Здоровье школьника" № 3, 2009, с. 84-87

"Физическая культура: воспитание, образование, тренировка" №3 2005.

"Теория и практика физической культуры" № 8, август 2004.

"Теория и практика физической культуры" № 7, июль 2008, с. 83-87.

"Личность. Культура. Общество", 2008, № 2 (41).

В. П. Лукьяненко, "Физическая культура: основы знаний: учебное пособие" 2-е издание. М. "Советский спорт",2005.

1 Принцип самодетерминации — теоретико-методологический принцип, в соответствии с которым причиной поведения являются не воздействия внешней среды сами по себе, а живой организм, в поведении которого эти воздействия представлены в снятом виде. Не означая отказа от причинности как таковой, П. с. позволяет выделить специфические особенности детерминизма в деятельности живого организма. П. с. связан с утверждением принципов активности и системности, согласно которым организм не стремится нивелировать воздействия внешней среды, а целенаправленно и активно в ней действует. П. с. определяет цель деятельности как процесс свободного выбора, в ходе которого из системы с неограниченным числом степеней свободы возникает "полносвязная система с единственной степенью свободы".

П.Г. Белкин

2 Под средним балом следует понимать среднеарифметическое значение всех оценок по четвертям.