Пособие по развитию общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками.

Содержание

Введение...................................................................................................................3

1. Особенности развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками...........................................................................................................5

2. Методики диагностики развития детей старшего дошкольного возраста со сверстниками...........................................................................................................9

3.Комплекс игр, упражнений для развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками.............................................................32

Список литературы...............................................................................................49

Приложение……………………………………………………………………...50

Введение

В дошкольном возрасте мир ребенка уже не ограничивается семьей. Значимые для него люди теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, сверстники. И по мере взросления ребенка все важнее для него будут контакты со сверстниками. Контакты со сверстниками приносят детям ни с чем несравнимую радость. Только с ними они учатся быть наравне, а значит, строить особые (личностные, деловые, оценочные) отношения, которых не могут иметь со взрослыми. Это требует от дошкольников умения устанавливать контакты со сверстниками, находить в соответствии со своими возможностями себе место в совместной деятельности, умения согласовывать свои действия с действиями других детей и справедливо разрешать возникающие конфликты. Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложный и порой драматичный сценарий межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, общаются, ревнуют, помогают друг другу. Все эти отношения остро переживаются ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций. Родители и воспитатели иногда не подозревают о той богатейшей гамме чувств и отношений, которую переживают их дети и, естественно, не придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам. Между тем опыт первых отношений со сверстниками и является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет отношение человека к себе, к другим, к миру в целом, и далеко не всегда он положительный. У многих детей уже в старшем дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к окружающим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя определить проблемы в общении и помочь ребенку преодолеть их важнейшая задача педагогов, психологов, родителей. Следует сказать, что для успешной адаптации к школе педагогам и родителям необходимо развивать у детей умение жить в обществе сверстников, умение отзываться на чужие переживания, то есть стать социально и эмоционально компетентным. И немаловажным фактором, влияющим на успешную адаптацию младших школьников, является умение общаться со сверстниками, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию. Важнейшая задача взрослых - помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений, научиться вступать в контакт и вести разговор со сверстниками, внимательно слушать и понимать окружающих. Сформированные в дошкольном детстве умения сопереживать (радоваться успехам других, огорчаться, если их постигла неудача, оказывать помощь тому, кто в ней нуждается), правильно строить взаимоотношения со сверстниками, помогут детям в дальнейшем устанавливать положительные, доброжелательные отношения с окружающими их людьми.

Данное пособие освещает особенности развития общения детей старшего дошкольного возраста, содержит методики диагностики и комплекс игр и упражнений для развития общения детей старшего дошкольного возраста и может быть использованы родителями и воспитателями дошкольных учреждений.

1. Особенности развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками.

Старший дошкольный возраст — это период активного социального развития, освоения личного опыта взаимодействия детей с миром, освоения культурных ценностей. На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно изменяется: меняется содержание, потребности, мотивы и средства общения. К старшему дошкольному возрасту значительно возрастает доброжелательность к сверстникам и способность к взаимопомощи. В общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и некоторые психологические аспекты его существования – его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел и т. д. Их общение становится внеситуативным. Развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум направлениям:

1. увеличивается число внеситуативных контактов: дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других;

2. образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия.

К концу дошкольного возраста возникают устойчивые избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки дружбы.

В сравнении с общением детей старшего дошкольного возраста со взрослыми, общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей:

1. Яркая эмоциональная насыщенность. В среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые разные эмоциональные состояния – от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки.

2. Нестандартность и нерегламентированность общения. При взаимодействии со сверстниками дошкольники используют самые неожиданные и оригинальные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и небылицы и т. д.

3. Преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается.

Р. А. Кирьянова предлагает исследовать общение дошкольников со сверстниками по следующим показателям:

- степень осознанности ребенком отношения к нему сверстника;

-тип общения со сверстниками;

- отношение к сверстникам;

-развитие коммуникативных способностей в процессе общения со сверстниками (социометрия межличностных отношений, выбор и критерии выбора партнера для общения, коммуникативных умений). Среди показателей развития общения следует отметить большое количество контактов за единицу времени в ходе игрового взаимодействия. Контакты могут различаться как по своему содержанию, так и по функциям. В качестве основных типов мы рассматриваем деловые, познавательные и личностные контакты. При этом наиболее высокий уровень развития общения характеризуется преобладанием личностных контактов (самых сложных для дошкольников).

По функциональному составу сформированное общение должно включать в себя информативные, побудительные, контролирующие, оценочные и другие типы контактов. При оценке способности к контактам необходимо учитывать, насколько разнообразны обращения ребенка к партнеру и какие именно функции выполняют различные контакты.

Избирательность общения повышается от среднего к старшему дошкольному возрасту. Формирование дружбы способствует повышению избирательности. Соотношение чистых и смешанных по половому составу групп также изменяется в пользу чистых групп. Для старшего дошкольного возраста характерна консолидация по половому признаку, но к подготовительной группе эти показатели начинают снижаются, поскольку ценность общения с представителями противоположного пола важна для дальнейшего формирования самосознания.

В качестве особенностей развития общения в старшем дошкольном возрасте рассматривается высокая способность ребенка к диалогу, как к средству коммуникации, сформированному ранее, чем монолог. Развитие монологической речи в старшем дошкольном возрасте предполагает развитие информационного диалога, как обмена информацией самого различного свойства между детьми. Одним из важнейших и только формирующихся новообразований старшего дошкольного возраста является дискуссионный диалог, который возникает при столкновении различных точек зрения на предмет разговора. Таким образом, средства коммуникации сформированы достаточно для свободного общения со сверстниками. Заинтересованность в контакте и умение ориентироваться в ситуации общения взаимосвязаны. Заинтересованность в контакте отражает степень потребности в общении и выражается в его эмоциональной окрашенности, в активности субъекта, в удовлетворенности ребенка контактами с партнером, в стремлении продолжить взаимодействие. Поскольку общение — особая деятельность, направленная на другого человека, необходимой характеристикой ее целостной картины должна быть степень учета партнерами друг друга и их способность адаптировать свои инициативные акты к нуждам сверстника (умение ориентироваться в ситуации общения), которая выявляет меру ориентации и направленности на партнера и определяется соотношением конструктивных и негативных контактов. Умение ориентироваться в ситуации общения становится синонимом гибкости в общении и является залогом успешности коммуникации дошкольников.

Старшими дошкольниками освоены такие средства общения, как экспрессивно-мимические, предметно-действенные и речевые. До 5 лет речевые средства общения подкрепляются зрительными и экспрессивно-мимическими контактами, а также предметными действиями. Так, старшие дошкольники используют разнообразные средства общения (речевые, экспрессивно-мимические, предметно-действенные).

Таким образом, необходимо особо отметить следующие показатели развития общения со сверстниками в старшем дошкольном возрасте:

-большое количество контактов;

-сформированность средств коммуникации;

- заинтересованность в контакте, ориентировка в ситуации общения;

- разнообразие речевых средств в общении;

- повышение избирательности общения, преобладание чистых по половому признаку групп.

3. Методики диагностики развития детей старшего дошкольного возраста со сверстниками

«Диагностика развития общения со сверстниками »

(Орлова И.А., Холмогорова В.М.)

Цель: выявить уровень сформированности коммуникативного навыка детей раннего возраста со сверстниками.

Методика диагностики: диагностика общения предполагает регистрацию интереса ребёнка к сверстнику, чувствительности к воздействиям, инициативности ребёнка в общении, просоциальных действий, сопереживания и средств общения.

Для определения уровня развития общения со сверстниками предполагается использовать:

- параметры общения со сверстниками;

- шкалы оценки параметров развития общения со сверстниками.

Показателями общения детей со сверстниками служат такие параметры общения как:

- Интерес к сверстнику (обращает ли ребенок внимание на сверстника, рассматривает его, знакомится с его внешностью (подходит ближе к сверстнику, рассматривает его одежду, лицо, фигуру).

- Инициативность (стремление ребенка привлечь внимание сверстника к своим действиям, взгляды в глаза, адресованные улыбки, демонстрация своих возможностей, вовлечение в совместные действия).

- Чувствительность (активность) - стремление ребенка к взаимодействию со сверстником, желание ребенка действовать совместно, способность реагировать на воздействия сверстника и отвечать на них, наблюдение за действиями сверстника, стремление подстроиться под них, подражание действиям сверстника.

- Просоциальные действия (способность ребенка учитывать желания сверстника, умение поделиться, помочь, делать что-то вместе).

- Средства общения (действия, посредством которых ребенок стремится привлечь к себе внимание сверстника, вовлекает его в совместные действия и

участвует в них). Показателями данного параметра являются:

- экспрессивно-мимические средства (эмоциональная окрашенность действий детей, раскованность сверстников);

- активная речь (предречевые вокализации, лепет, отдельные слова, фразы).

Для определения уровня развития общения со сверстниками используются следующие шкалы оценки параметров общения со сверстниками:

Интерес к сверстнику :

0 баллов - ребенок не смотрит на сверстника, не замечает его;

1 балл - ребенок иногда поглядывает на сверстника, внимание не устойчиво, быстро переключается на другой предмет, не проявляет интерес к деятельности сверстника;

2 балла - ребенок обращает внимание на сверстника, с любопытством наблюдает за его действиями, но издалека, не решается приблизиться, сократить дистанцию (пассивная позиция);

3 балла - ребенок сразу же замечает сверстника, приближается к нему, начинает внимательно рассматривать, трогать, сопровождает свои действия вокализациями, речью, не теряет интереса к сверстнику на протяжении длительного времени, не отвлекается.

Инициативность :

0 баллов - ребенок не обращается к сверстнику, не стремится привлечь его внимание;

1 балл - ребенок первым не вступает во взаимодействие, начинает проявлять инициативу только после того, как сверстник проявил активность или с участием взрослого, чаще всего ждет инициативы сверстника (изредка поглядывает в глаза, не решаясь обратиться);

2 балла - ребенок проявляет инициативу, но не всегда, действует неуверенно, инициативные обращения к сверстнику не отличаются настойчивостью, смотрит в глаза сверстнику, улыбается;

3 балла - ребенок постоянно проявляет инициативу в общении, часто смотрит в глаза сверстнику, адресует ему улыбки, демонстрирует свои возможности, пытается вовлечь сверстника в совместные действия, проявляет ярко выраженную настойчивость в общении.

Чувствительность:

0 баллов - ребенок не отвечает на инициативу сверстника;

1 балл - ребенок реагирует на воздействия сверстника, но лишь изредка отвечает на них, не проявляет желания действовать совместно, не подстраивается под действия сверстника;

2 балла - ребенок откликается на инициативу сверстника, стремится к взаимодействию, отвечает на воздействия сверстника, иногда стремится подстроиться по действия сверстника;

3 балла - ребенок охотно откликается на все инициативные действия сверстника, активно подхватывает их, согласовывает свои действия с действиями сверстника, подражает его действиям.

Просоциальные действия:

0 баллов - ребенок не обращается к сверстнику, не желает действовать с ним совместно, не реагирует на просьбы и предложения сверстника, не хочет ему помогать, отнимает игрушки, капризничает, сердится, не желает делиться;

1 балл - ребенок сам не проявляет инициативы, но иногда откликается на предложения взрослого сделать что-нибудь вместе со сверстником (построить домик, поменяться игрушками), но предложение отдать игрушку сверстнику вызывает протест;

2 балла - ребенок согласен играть со сверстником, иногда сам проявляет инициативу, но не во всех случаях, иногда делится игрушками, уступает их, откликается на предложение делать что-то совместно, не мешает сверстнику;

3 балла - ребенок проявляет желание действовать совместно, сам предлагает сверстнику игрушки, учитывает его желания, помогает в чем-либо, стремится избегать конфликтов.

Средства общения:

Экспрессивно-мимические

0 баллов - ребенок не смотрит на сверстника, не выражает мимикой своих чувств, равнодушен ко всем обращениям сверстника;

1 балл - ребенок иногда смотрит в глаза сверстнику, эпизодически выражает свое эмоциональное состояние (улыбается, сердится), мимика преимущественно спокойная, не заражается эмоциями от сверстника, если и использует жесты, то не для выражения собственных эмоций, а в ответ на обращения сверстника;

2 балла - ребенок часто смотрит на сверстника, его действия, адресованные сверстнику эмоционально окрашены, ведет себя очень раскованно, заражает сверстника своими действиям (дети вместе прыгают, визжат, кривляются), мимика оживленная, яркая, очень эмоционально выражает и отрицательные эмоции, постоянно привлекает к себе внимание сверстника.

Активная речь

0 баллов - ребенок не произносит слов, не «лепечет», не издает выразительных звуков (ни по собственной инициативе, ни в ответ на обращения сверстника или взрослого);

1 балл - лепет;

2 балла - автономная речь;

3 балла - отдельные слова;

4 балла - фразы.

Результаты диагностических исследований заносятся в специальные протоколы.

Для оценки степени развития общения со сверстниками используются три уровня: низкий (3 балла), средний (2 балла) и высокий (1 балл).

Низкий уровень общения характеризуется слабой выраженностью всех параметров. Уровень развития общения оценивается как средний , если большинство показателей всех параметров имеют средние значения. Если выраженность разных показателей существенно различается. Ребенок обладает высоким уровнем общения , если по большинству из параметров в каждой пробе, он получил высшие баллы. Допускаются средние баллы по параметрам: активная речь и просоциальные действия.

Протокол регистрации параметров общения со сверстником

Ф.И. ребёнка _______________ Возраст ___________________

| Интерес |

| Непосредственное общение | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Общение с участием взрослого | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Инициативность |

| Непосредственное общение | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Общение с участием взрослого | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Чувствительность |

| Непосредственное общение | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Общение с участием взрослого | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Просоциальные действия |

| Непосредственное общение» не фиксируется | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Общение с участием взрослого» не фиксируется | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Средства общения: |

| экспрессивно-мимические |

| Непосредственное общение | 0 | 1 | 2 |

|

| Общение с участием взрослого | 0 | 1 | 2 |

|

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 |

|

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 |

|

| активная речь |

| Непосредственное общение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Общение с участием взрослого | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Совместная деятельность с предметами | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Один предмет на двоих | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Результаты диагностических исследований заносятся в специальные протоколы.

Для оценки степени развития общения со сверстниками используются три уровня: низкий (3 балла), средний (2 балла) и высокий (1 балл).

Низкий уровень общения характеризуется слабой выраженностью всех параметров. Уровень развития общения оценивается как средний, если большинство показателей всех параметров имеют средние значения. Если выраженность разных показателей существенно различается. Ребенок обладает высоким уровнем общения, если по большинству из параметров в каждой пробе, он получил высшие баллы. Допускаются средние баллы по параметрам: активная речь и про социальные действия.

Методика одномоментных срезов (Т.А. Репина, М.В. Веракса)

Цель: выявление общей картины реального общения в каждой возрастной группе, дает возможность обнаружить микрообъединения детей, которые возникают при свободном общении в группе (в том числе наиболее устойчивые), определить численный и половой состав этих объединений, а также выявить детей, которые чаще остальных играют в одиночку.

Диагностические показатели: Взаимодействие со сверстниками.

Возрастной диапазон: 2-7 лет

Источник информации: дети

Форма и условия проведения: групповая

Инструкция: Подготовка к проведению наблюдения. Заготавливается список детей группы. Первые номера списка присваиваются девочкам, а последующие мальчикам. Эти номера должны быть постоянными на протяжении всех замеров. Поверх одежды каждому ребенку надевается повязки с номерами, как это делается у спортсменов (в том случае, если экспериментатор не знаком с детьми).

Продолжительность наблюдения. Период свободных игр во время утренней прогулки на участке или после полдника, когда дети играют в групповой комнате. Срезы проводятся на протяжении 3 дней через каждые 5-7 минут в одних и тех же условиях. Оптимальное количество срезов - 30-40, минимальное - 20. Проводить замеры целесообразно только в том случае, если налицо не менее 3/4 постоянного состава группы.

Экспериментатор одномоментно фиксирует на бумаге микрообъединения детей и их состав. Эта процедура проделывается быстро. В протоколе проставляется время начала среза. Через 5-7 минут делается следующий срез и его результаты фиксируются в протоколе. Обзор группы ведется слева направо по всему пространству групповой комнаты, что графически отражается и в протоколе.

Фиксировать результаты можно по схеме, предложенной ниже. Например, группа состоит из 15 человек, 8 из них - девочки, обозначим их кружочками, 7 мальчиков обозначим треугольниками. Отмечаем время начала среза и фиксируем играющие, взаимодействующие группы детей.

Обработка результатов: количественный анализ осуществлялся последовательно: сначала составлялись индивидуальные протоколы, где на каждого ребенка из обще группового протокола - среза выписывались соответствующие показатели, затем подсчитывалось количество срезов, когда ребенок играл один и когда он входил в игровое объединение со сверстниками. Процентное соотношение последнего к общему количеству срезов показывает частоту контактирования ребенка с детьми в группе. После чего, вычисляли количество контактов, установленных тем или иным дошкольником с каждым ребенком группы и суммировали их. Отношение этой суммы к общему количеству срезов (т.е. среднее количество контактов, установленных данным ребенком со сверстниками в одном срезе) принималось за показатель интенсивности общения.

Получив данные об интенсивности общения каждого ребенка, из всех детей группы выделяют тех, общение с которыми у данного ребенка было особенно интенсивным, избирательным. Избирательность устанавливается условно.

Граница избирательного общения для каждого ребенка вычисляется по формуле: (3m)/(N-l), где m - общее число контактов, а N - количество детей в группе. Общение со сверстниками, при котором количество контактов равно величине этой границы или превышает ее, считается избирательным.

Затем вычислялась широта круга общения ребенка с детьми группы, или экстенсивность общения. Она характеризуется соотношением количества детей группы, с которым были установлены контакты за время наблюдаемых срезов, с общим количеством детей группы за вычетом одного, т.е. самого ребенка.

Определялась средняя продолжительность общения ребенка в данном объединении. Для этого подсчитывалось количество объединений, которые сменил ребенок за все время наблюдения, вычисляют среднюю продолжительность его пребывания в одном объединении (условно можно считать, что ребенок сменил объединение в том случае, если состав объединения изменился больше, чем на 50%).

Просматривались характеристики игровых объединений, в которых общался ребенок (а именно: вычисляли наиболее стабильные объединения, высчитывали среднюю величину объединений, процентное соотношение объединений разной численности, а также отмечали максимальную величину объединений).

Качественный анализ дает представление о структуре группового общения, а именно:

о соотношении объединений с учетом числа входящих в них детей (по 2,3,4 и больше человек);

о средней величине детских объединений, встречающихся в данной возрастной группе;

о стабильности состава отдельных объединений и длительности их существования.

К тому же, данный эксперимент описывает некоторые особенности общения отдельных детей группы: частота вступления ребенка в контакт со сверстниками, интенсивность, экстенсивность и избирательность его общения, а также длительность общения в данном объединении.

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова)

Цель: определение коммуникативных способностей у дошкольников.

Диагностические показатели: общение со сверстниками и с взрослыми.

Возрастной диапазон: с 3 лет

Источник информации: ребенок.

Форма и условия проведения: индивидуальная.

Инструкция: Карта проявлений самостоятельности заполняется воспитателем на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла

| Проявления | Редко 1 балл | Чаще всего 2 балла | Всегда 5 баллов |

| 1. Коммуникативные качества личности |

|

|

|

| 1.1. Эмпатийность: - ребенок проявляет эмоциональный отклик на чувства и переживания партнера по общению; - идентифицируется с партнером, заражается его чувствами; |

|

|

|

| - выражает сочувствие, сопереживание собеседнику; - выражает понимание потребностей, желаний другого (соглашается, заинтересованно спрашивает, повторяет мимику другого, стремится помочь). |

|

|

|

| 1.2. Доброжелательность - ребенок проявляет расположенность слушать партнера; - старается понять и ответить на вопросы собеседника; - выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то делится с партнером); - не конфликтует, уходит от конфликта, предвидя его; - проявляет выраженный интерес к тому, что говорит собеседник. |

|

|

|

| 1.3. Непосредственность, аутентичность, искренность: - ребенок говорит и действует напрямую, открыто демонстрируя свое отношение к людям, проблемам; - искренен в своих высказываниях, в проявлении своих чувств; - открыто заявляет о своих намерениях ("Если ты мне не дашь машинку, то я тебя ударю"); - не "подхалимничает". |

|

|

|

| 1.4. Открытость в общении: - ребенок открыт к общению, выражает готовность к нему (позой, мимикой); - выражает желание общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. |

|

|

|

| 1.5. Конфронтация: - ребенок смело отстаивает (но бесконфликтно) свою позицию; - доказывает, аргументирует, пытается убедить в своей правоте. |

|

|

|

| 1.6. Инициативность: - ребенок сам проявляет инициативу в общении; - понимает и поддерживает инициативу другого. |

|

|

|

| 2. Коммуникативные действия и умения |

|

|

|

| 2.1. Организационные: - ребенок выступает организатором, инициатором игр, общения, взаимодействия; - является лидером в отдельных видах деятельности; - владеет организаторскими навыками. |

|

|

|

| 2.2 Перцептивные: - ребенок стремится понять другого, его мысли, чувства ("А чего ты обиделся?"); - наблюдателен, видит и осознает особенности других детей, взрослых. |

|

|

|

| 2.3. Оперативные: - ребенок в общении экспрессивно выразителен (у него богатая мимика, жесты, позы); - свободно владеет вербальными средствами общения (язык); - увлекает партнера по общению своими действиями; - умеет продолжительное время поддерживать контакт; - умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера. |

|

|

|

Обработка результатов: подсчитывается общая сумма баллов по всем показателям, дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 116-145 баллов - очень высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - средний, 29-57 баллов - низкий.

«Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад)

Цель: выявление уровня популярности ребёнка в группе.

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками.

Возрастной диапазон: 4-7 лет

Источник информации: дети

Форма и условия проведения: индивидуальная

Инструкция: Экспериментатор заранее рисует на горизонтально расположенном листе два дома: слева — ровный красный дом, а справа — неровный черный дом со съехавшей крышей. При этом каждый дом должен состоять как минимум из пяти этажей и трех-четырех квартир — ячеек на каждом этаже.

Психолог дает ребенку инструкцию: «Посмотри, перед тобой два дома (Приложение №2). Видишь (экспериментатор указывает на красный дом), этот дом построен специально для тебя. Посмотри, какой он красивый. В нем будешь жить ты. Покажи, где ты будешь жить». После того как ребенок укажет место, где он будет жить, психолог записывает его имя в эту клетку. «А кого ты хочешь взять с собой в домик? — спрашивает экспериментатор. — Ты можешь поселить кого хочешь, ведь это твой дом. Где будет находиться жилец?» Экспериментатор вписывает имя жильца в указанную клетку и интересуется, кто он.

Когда испытуемый поселит всех, кого хочет, в красный дом, экспериментатор указывает на черный дом: «Есть еще и второй дом. Надо ведь и там кому-то жить. А кого ты поселишь в него?» При этом говорить о том, что второй дом «черный», «плохой», или как-либо иначе его характеризовать, запрещено. Поскольку методика носит проективный характер, предполагается, что изображение выступает в роли символа, и ребенок самостоятельно увидит, какой домик «хороший», а какой «плохой». Далее проводится аналогичная процедура со вторым домом.

Обработка результатов: Традиционно результаты этой методики интерпретируются следующим образом: те, кто находится в красном домике, значимы для ребенка, а потому он либо имеет, либо хочет иметь с ними хорошие отношения; те, кто попал в черный домик, — отвергаемы. Подобный поверхностный анализ позволяет увидеть количество социальных связей и их эмоциональный характер (на основании того, сколько всего ребенок упомянул персонажей и в каком домике их больше). Не менее важным показателем является порядок называния персонажей — те, кого ребенок назвал первыми, более значимы для него.

Кроме того, важно проанализировать, где ребенок разместил персонажей. Встречаются рисунки, на которых и ребенок, и родители находятся в одной ячейке; или рисунки, на которых ребенок находится на самом верхнем этаже, а родители — на самом нижнем. Можно предположить, что наиболее значимые персонажи и в пространственном плане (аналогично рисунку семьи) будут располагаться ближе к испытуемому.

Особое внимание необходимо обратить на те случаи, когда ребенок забывает, пропускает кого-либо из членов семьи. Только после того, как дошкольник «поселит» всех жителей в оба дома, экспериментатор может указать на пропущенного члена семьи и сказать: «Ой, а (имя пропущенного персонажа) мы забыли! Где же он (она) будет жить?» Этот вопрос необходимо задать дошкольнику, поскольку иногда, обозначая себя, он как бы подразумевает, что он находится там, например, с мамой. Кроме того, методика позволяет ввести дополнительных персонажей (например, педагога), если необходимо исследовать отношение к ним ребенка.

Методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер)

Цель: изучение коммуникативных умений в общении со сверстниками; определение типа взаимодействия и сотрудничества.

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками.

Возрастной диапазон: 5-7 лет

Источник информации: дети

Форма и условия проведения: подгрупповая

Материал: лабиринт, расположенный на листе 60х70. В противоположных по диагонали углах этой доски находятся два окрашенных в разные цвета «гаража» с четырьмя игрушечными машинками в каждом, машинки также окрашены в два соответствующих гаражам цвета.

Инструкция: Перед началом эксперимента взрослый ставил машинки в «чужой» гараж. Двум детям предстояло провести машинки по лабиринту так, чтобы они оказались в гараже своего цвета. При этом следует соблюдать 3 определенных правила: можно водить только по одной машинке; машины должны ездить только по дорожкам; нельзя трогать руками машины партнера.

Обработка результатов: анализируют умение детей договориться друг с другом, согласовывать свои действия. Результаты соотносят с шестью типами взаимодействия и сотрудничества детей со сверстниками.

Первый тип: сотрудничества практически нет. Дети не видят действий партнера, нет никакого их согласования. Все внимание участников направлено на машины. Дети возят их, гудят, сталкиваясь с машинами партнера, нарушают правила игры, не преследуют цели - поставить машины в соответствующий гараж. Дети не принимают подсказок экспериментатора, никак не общаются между собой и не обращаются друг к другу.

Второй тип: для испытуемых этой группы характерно, что они видят действия партнера, однако воспринимают их как образец для некритичного, слепого подражания. Дети пытаются как-то решить поставленную перед ними задачу, обращают внимание на подсказки взрослого. Однако эффективного использования этих подсказок не наблюдается, нет ни предвосхищения своих действий, ни поисков общих способов решений поставленной задачи. Дети эпизодически обращаются к партнеру, задавая вопрос типа: «А как дальше? Куда собираешься ехать?» и т.п.

Третий тип: впервые, в отличие от первого и второго типов, возникает действительное взаимодействие, однако оно носит ситуативный и импульсивно-непосредственный характер, то есть в каждой конкретной ситуации и по каждой машине дети пытались договориться и согласовать свои действия. Поиски общего способа решения задачи были безрезультатными.

Дети повторяют неоднократно одни и те же ошибки. Однако возникает эпизодическое планирование действий и ситуативное их предвосхищение. Подсказка взрослого принимается, но используется лишь в данной конкретной ситуации. Дети активно общаются между собой: «Давай я проеду, а потом ты!» и т.п.

Четвертый тип: участники воспринимают ситуацию задачи в целом, относятся к своему партнеру как к противнику, с которым у них противоположные интересы и позиции. Игра носит соревновательный характер.

Участники внимательно следят за действиями партнера, соотносят с ними свои действия, планируют их последовательность, предвосхищают результаты. Подсказки взрослого воспринимаются адекватно, как наведение на способ решения поставленной задачи. Однако ошибки повторяются довольно часто. Партнеры систематически согласовывают свои действия друг с другом, устойчиво сохраняя при этом отношение ко второму участнику как к противнику по игре.

Пятый тип: характеризуется возникновением подлинного сотрудничества и партнерства в ситуации общей задачи. У детей не наблюдается соревновательных отношений, они подсказывают друг другу, сопереживают успехам партнера. Участники совместно планируют и предвосхищают результаты действий не только своих, но и партнера, однако такое «планирование» за двоих носило ситуативный характер, то есть дети, заново планировали свои действия в каждой конкретной предметной ситуации. Подсказка взрослого воспринимается адекватно, но ее использование также ситуативно. Дети активно сопереживают партнеру.

Шестой тип: наиболее высокий из всех уровней сотрудничества. Дети с самого начала относятся к игре как к совместной, общей задаче, стоящей перед обоими партнерами. Они сразу же, не дотрагиваясь до машинок, составляют общий план действий, своих и партнера. Они уже не повторяют ошибок и в подсказках, как правило, не нуждаются. Общение носит свернутый характер: сначала они решают, чьи машины отвезут первыми, а затем обсуждают конкретные способы проведения машин.

Методика «Игровая комната» (Дьяченко О.М.)

Цель: выявление особенностей общения детей в процессе игровой деятельности детей 5-7 лет.

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками.

Возрастной диапазон: 5-7 лет.

Источник информации: ребенок.

Форма и условия проведения: индивидуальная.

Инструкция: «Представь себе, что к тебе прилетел волшебник и пригласил в свой замок. В этом замке есть волшебная комната, в которой собраны все игры, все игрушки, какие только есть на белом свете. Ты можешь прийти в эту комнату и делать в ней все, что захочешь. Но есть два условия. Ты должен прийти туда не один. Возьми с собой двоих, кого ты захочешь. И еще: все, что вы будете там делать, будешь предлагать ты сам».

Затем ребенку задают вопрос: «Кого ты с собой возьмешь?». Если ребенок называет имена детей, например: «Возьму Сашу и Вову», то важно уточнить, что это за дети (из группы детского сада, куда ходит ребенок; соседи; родственники; знакомые по даче и т.п.), какого они возраста (такого же, старше, младше). После этого ребенку говорят: «Вот теперь вы пришли в волшебную комнату, что ты предложишь там делать?». После ответа ребенка (например: «Играть в машинки») следует уточнить, как будет проходить игра, что дети будут делать. Затем экспериментатор продолжает: «Хорошо, все поиграли, а потом сказали, что им это надоело, и они не будут в это больше играть. Что ты дальше предложишь?» Обсуждается второе предложение ребенка, после чего взрослый просит предложить еще что-нибудь делать. После того, как ребенок сделал третье предложение, ему говорят: «Ты предложил, а ребята не хотят так играть. Что ты будешь делать?». В заключение ребенку необходимо сказать, что он очень хорошо все придумал, и волшебник, наверное, еще пригласит его в свой замок.

Обработка результатов: При анализе данных, полученных с использованием этой методики, могут рассматриваться следующие параметры.

Инициатива и позиция в общении. Можно предположить, что ребенок, который легко вносит разнообразные, четкие по замыслу предложения по совместной игре, в реальном игровом взаимодействии также будет инициативным предложит другим детям совместные игры с разнообразной тематикой. Как правило, такие дети принимают на себя главные роли в игре и занимают ведущую (доминирующую) позицию в общении. При этом доминирование может быть как положительным (ребенок доброжелателен, склонен конструктивно решать возникающие конфликты, учитывать мнения и желания других и т.п.), так и отрицательным (ребенок авторитарен, стремится достичь своей цели любыми, чаще неконструктивными средствами – криком, физической силой и т.п.). Характер доминирования уточняется на последнем этапе применения методики, экспериментатором задается воображаемая ситуация конфликта.

Инициативные, занимающие ведущую позицию в игре дети чаще всего пользуются большой популярностью у сверстников и иногда даже при выраженной тенденции к отрицательному доминированию, так как умение организовать интересную совместную игру – одно из важнейших качеств, влияющих на эмоционально-личностные предпочтения дошкольников.

Дети, предлагающие один-два варианта игры и не всегда представляющие себе ее ход, затрудняющиеся или отказывающиеся распределить роли, скорее всего, в ситуации реального общения будут менее активны. Такие дети выбирают для себя средние по значимости роли и занимают подчинительную позицию в общении. Дети с указанными особенностями игрового взаимодействия обычно не пользуются у сверстников большой популярностью, но и не оказываются в изоляции, т.е. занимают среднее положение в структуре групповых взаимоотношений.

Когда дети отказываются от проявлений инициативы («Не во что играть», «Во что хотят все, в то и буду играть»), предлагают в лучшем случае один вариант игры (например, первый раз – играть в машинки, второй раз – в другие машинки и т.п.), не могут рассказать о замысле игры, то можно предположить, что и в реальной игре они выступают пассивными участниками, которым достаются второстепенные, мало привлекательные роли и занимают подчинительную позицию в общении. Такие особенности взаимодействия могут быть следствием недостаточно сформированных игровых навыков, а также отрицательного отношения со стороны сверстников. Реально эти два фактора тесно переплетены. Так, недостаточно сформированные игровые навыки ребенка обуславливают нежелание других с ним взаимодействовать, негативное отношение ровесников, что в свою очередь тормозит их развитие, и наоборот, отрицательное отношение к ребенку, обусловленное иными причинами (например, личностными особенностями), препятствует развитию его игровых навыков, что может усугублять негативное отношение к нему.

Благополучие общения. Потому, сколько партнеров и кого именно для воображаемой игры выбирает ребенок, можно судить о его благополучии в общении. Если ребенок легко выбирает партнеров-ровесников (причем их количество часто не ограничивается двумя), то можно предположить, что он достаточно успешен в общении и у него благополучные взаимоотношения со сверстниками.

Когда ребенок долго обдумывает свой выбор, берет с собой в лучшем случае одного партнера-ровесника или брата, сестру, других детей, резко отличающихся от него по возрасту, или детей, с которыми он не имеет постоянных контактов (сосед по даче), то это может свидетельствовать о каких-то трудностях, возникающих у него при общении (в первую очередь с ровесниками), и об относительном неблагополучии его взаимоотношений с детьми.

Очень неблагополучный в общении со сверстниками ребенок, как правило, отказывается кого-нибудь взять с собой («Один буду играть»), иногда берет с собой только свою собаку или взрослых (маму, бабушку, экспериментатора и т.п.).

Развитие игровых навыков. Уровень развития игровых навыков в старшем дошкольном возрасте определяется умением детей включаться в сюжетно-ролевую игру или в игру с правилами, распределять роли, выполнять их, последовательно разворачивать сюжет игры. Об уровне развития игровой деятельности могут свидетельствовать разнообразие и характер предлагаемых ребенком игр.

Высокий уровень характеризуется тем, что дети могут предложить несколько вариантов сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций или игр с правилами, рассказать, хотя бы в общих чертах, о ходе игры, ее правилах, распределении ролей.

При среднем уровне дети могут предложить один вариант сюжетно-ролевой игры или игры с правилами, либо только настольно-печатные игры, иногда – игры, предполагающие наличие двух партнеров (шашки, шахматы).

Низкий уровень – когда дети предлагают манипулятивные (машинки катать) или деструктивные (подушками кидаться) игры.

Способы разрешения конфликтной ситуации. Конфликтную ситуацию задают через воображаемый отказ детей принять третье предложение ребенка-испытуемого.

Можно выделить два основных способа разрешения конфликта: деструктивный и конструктивный. Деструктивные способы предполагают либо уход от ситуации («Уйду и не буду с ними играть», «Сам буду играть»), либо агрессивное ее разрешение («Всех побью и заставлю играть»), либо привлечение внешних средств для разрешения конфликта («Бабушку позову, она всех заставит играть»).

Конструктивные выходы из конфликта предполагают продвижение в ситуации и ее разрешение («Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, во что лучше играть, и мы договоримся»). Дети, предпочитающие разрешать конфликты конструктивным способом, более общительны, и у них, как правило, устанавливаются благополучные взаимоотношения со сверстниками.

Диагностика способностей детей к партнерскому диалогу (А.М. Щетинина)

Цель: изучение особенностей партнерского диалога.

Диагностические показатели: общение со сверстниками и взрослыми.

Возрастной диапазон: с 5 лет.

Источник информации: ребенок

Форма и условия проведения: индивидуальная, групповая.

Инструкция: В способности к партнерскому диалогу мы выделили три основных компонента:

- способность слушать партнера;

- способность договариваться с партнером;

- способность к эмоционально-экспрессивной пристройке, т.е. заражение чувствами партнера, эмоциональная настройка на его состояние, чувствительность к изменению состояний и переживаний партнера по общению и взаимодействию.

Экспериментатор наблюдает в течение 2-3 недель за особенностями проявления детьми этих показателей в спонтанно возникающих ситуациях или специально смоделированных. Затем проводится анализ данных наблюдений, и его результаты вносятся в таблицу (или это могут быть три таблицы - по каждому из показателей - как удобнее).

Обработка результатов: На основании данных таблицы можно установить уровень развития у ребенка способности к партнерскому диалогу.

Высокий уровень - ребенок спокойно, терпеливо слушает партнера, легко с ним договаривается и адекватно эмоционально пристраивается.

Средний уровень - может характеризоваться рядом вариантов:

- ребенок умеет слушать и договариваться, но не обнаруживает способности эмоционально пристраиваться к партнеру;

- иногда (в некоторых ситуациях) проявляет недостаточно терпения при слушании партнера, не вполне адекватно понимает его экспрессию и затрудняется договориться с ним.

Низкий уровень - только иногда проявляется одно из указанных свойств.

Нулевой уровень - не проявляется ни одного из компонентов способности к партнерскому диалогу.

30Таблица: Проявление способностей у детей к партнерскому диалогу

| № | ФИ ребенка | Умение слушать | Способность договариваться | Способность к эмоционально-экспрессивной пристройке |

|

|

| Спокойно терпеливо слушает партнера | Иногда перебивает | Не умеет слушать | Договаривается легко и спокойно | Иногда спорит не соглашается, раздражается | Не умеет договариваться | Легко экспрессивно пристраивается к партнёру | Пристраивается с трудом с помощью взрослых | Совсем не может эмоционально-экспрессивно пристраиваться |

Методика «Выбор в действии» (Я.Л. Коломинский).

Цель: изучение и оценка межличностных отношений в группе детей дошкольного возраста.

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками.

Возрастной диапазон: с 6 лет.

Источник информации: ребенок.

Форма и условия проведения: групповая.

Инструкция: Каждому ребёнку в изучаемой группе даётся по три привлекательных, желаемых предмета. Это могут быть игрушки, картинки, конфеты и т.п. Ребёнок получает инструкцию следующего содержания: «Оцени эти три предмета по степени их привлекательности, по тому, насколько другие дети хотели бы их иметь у себя. На первое место поставь наиболее желательный для детей предмет, на второе — чуть менее желательный, а на третье — оставшийся. Теперь выбери из своей группы трёх детей, которым ты хотел бы подарить эти предметы, назови их и отдай им эти предметы. Самый привлекательный предмет ты должен отдать тому, кого любишь больше всех, чуть менее привлекательный — тому, кто у тебя стоит на втором месте, а последний — тому, кого по симпатиям к нему ты поставил бы на третье место».

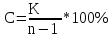

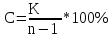

После того, как все дети раздадут имеющиеся у них предметы товарищам по группе, экспериментатор определяет кто, сколько и какие предметы получил. В соответствии с количеством полученных предметов определяется социометрический статус ребёнка в группе при помощи следующей формулы:

где С — статус ребёнка в группе, в системе взаимоотношений со сверстниками; К — количество привлекательных предметов, полученных ребёнком от товарищей по группе; п — количество детей в тестируемой группе.

Дополнительные данные о количестве наиболее, средне и наименее привлекательных предметов, полученных ребёнком, позволяют судить о том, какова степень близости тех отношений, в которых данный ребёнок находится со сверстниками. Чем больше наиболее привлекательных предметов получил он в процессе эксперимента, тем ближе его взаимоотношения со сверстниками.

Основанием для выводов о статусе ребёнка служат количественные данные, т.е. показатель С

Обработка результатов:

10 баллов - показатель С ребёнка равен 100%.

8-9 баллов - показатель С находится в пределах от 80% до 99%.

баллов - показатель С располагается в интервале от 60% до 79%.

4-5 баллов - показатель С находится в пределах от 40% до 59%.

2-3 балла - показатель С располагается в пределах от 20% до 39%.

0-1 балл - показатель С находится в интервале от 0% до 19%.

Метод наблюдения.

Цель: выявление особенностей общения детей, владения диалогической речью

Процедура организации и проведения.

Организуется наблюдение за свободным общением детей в разных видах деятельности, за общением детей со сверстниками. В процессе наблюдения фиксируются: инициативность ребенка в общении, его активность в разговоре со сверстниками, поводы и тематика обращения к собеседникам, владение речевыми и коммуникативными умениями, эмоциональный тон общения, тематика детских разговоров.

Параметры наблюдения,

Поводы общения, собеседник.

Степень участия ребенка в общении:

3. Владение речевыми умениями:

слушать-и правильно понимать мысль собеседника;

формулировать в ответ свое суждение;

правильно выражать мысль посредством языка;

менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия;

поддерживать определенный эмоциональный тон;

следить за правильностью языковой формы;

слушать свою речь и контролировать ее нормативность;

вносить изменения при необходимости.

4. Владение умениями речевого этикета:

умение вступать в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми;

поддерживать и завершать общение: слышать и слушать, переспрашивать, доказывать свою точку зрения, выражать свое отношение к предмету разговора, приводить примеры, возражать, оценивать;

умение обращения к собеседнику: знакомство, приветствие, приглашение к разговору, привлечение внимания, просьба, согласие и отказ, жалоба, сочувствие, одобрение, поздравление, благодарность, прощание и др.

5. Владение невербальными средствами общения: уместное ис пользование мимики, жестов.

3. Комплекс игр, упражнений для развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками

На мостике

Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости.

Возраст: 5-6 лет.

Количество играющих: 2 команды.

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них активно «болеют».

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно поменяться местами и дойти до конца.

Сиамские близнецы (автор — К. Фопель)

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия,развитие графических навыков.

Возраст: 6-7 лет.

Количество играющих: кратное двум.

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые мелки.

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг кдругу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую — другого от локтя докисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть разного цвета. До началарисования дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Времяна рисование — 5-6 минут. Чтобы усложнить задание, одному из игроков можнозавязать глаза, тогда «зрячий» игрок должен руководить движениями «незрячего».

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, чтобыигроки могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних помех. Впроцессе игры взрослый может сопровождать действия участниковкомментариями по поводу необходимости договора в паре для достижениялучшего результата. После игры с детьми проводится беседа об их

ощущениях, возникших в процессе рисования, было ли им комфортно, что им мешало, а что помогало.

Поварята (автор — Н. Кряжева)

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе.

Возраст: старше 4 лет.

Количество играющих: группа детей.

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще. Ведущий — взрослый, он выкрикивает названия ингредиентов. Названный впрыгивает в круг, следующий компонент берет за руку его и т. д. Когда все дети окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно приступить к приготовлению нового «блюда».

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо действия с «продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно имитировать закипание, перемешивание.

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий имитационный массаж.

Ладонь в ладонь (авторы — Н. Клюева. Ю. Касаткина)

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта.

Возраст: любой.

Количество играющих: 2 или больше человек.

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д.

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д.

Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста

Комментарий: в этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить игру можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. Играющим необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя.

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения.

Сотворение чуда

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных способностей.

Возраст: 5-6 лет.

Количество играющих: любое четное.

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» — карандаши, веточки или любой другой предмет.

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках«волшебная палочка». Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» или предлагает что-нибудь хорошее сделать позже (оговаривается время и место).

Комментарий: эгоцентризм — одна из характерологических особенностей детей-дошкольников. Им несвойственно сильно переживать по поводу чувств другого. Поэтому развитие эмпатии и децентрации, умения понять чувства другого, посочувствовать ему — одна из основных задач в воспитании дошкольников.

Войди в круг — выйди из круга (автор — К. Фопель)

Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, совершенствование навыков межличностной коммуникации.

Возраст: 6-7 лет.

Количество играющих: не больше 10 человек.

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами пытается пробраться в круг — уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все его поздравляют, а пропустивший становится водящим.

Комментарий: взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водящему, если ему приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает бесценный опыт общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации проявить уступчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, наоборот, проявить твердость и настоять на своем.

Старенькая бабушка (автор — Н. Кряжева)

Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие моторной ловкости.

Возраст: 5-6 лет.

Количество играющих: 8-10 человек.

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз.

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила машина.

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» туда-сюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить лекарство в аптеке, а затем привести домой.

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в принятии характерной позы.

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила.

Тропинка

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде.

Возраст: 6-7 лет.

Количество играющих: четное.

Необходимые приспособления: аудиозапись с русской народной песней «Кума».

Описание игры: дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети каждой команды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как только музыка смолкает, они останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий:

«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи впереди-стоящему, приседают и наклоняют головы вниз;

«Копна!» — дети соединяют руки в центре своего круга;

«Кочки!» — все приседают, обхватив руками голову.

Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все игроки которой первыми справились с заданием, получает очко. Выигрывает команда, у которой наберется наибольшее количество очков.

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности действовать совместно друг с другом, умения добиваться результата, согласовывая свои действия в соответствии с правилами. Она будет полезна как конфликтным детям, так и замкнутым.

Небоскреб (автор — К. Фопель)

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде.

Возраст: 6-7 лет.

Количество играющих: 5-6 человек.

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного размера) на каждого ребенка.

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет высоту постройки.

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Он может вмешаться в ход игры только в случае возникновения неконструктивного конфликта. Дети должны самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя игровую цель: построить как можно более высокую башню, более или менее устойчивую.

В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной работой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к единому решению — это та основа, которая может удерживать башню от падения, а группу — от развала.

Источник: «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста». Г.А. Широкова

Игра «Секрет»

Цель: умение находить общий язык со сверстниками, развивать добрые, тёплые отношения между детьми.

Описание игры: В ходе игры ведущий всем участникам раздаёт «по секрету» из красивого сундучка «пуговицу, брошку, бусинку и т. п.» кладёт в ладошку и зажимает кулачок. Дети ходят по группе, ищут способы, уговорить каждого, показать свой секрет.

Ситуация игрового взаимодействия «Цирк»

Цель: развивать у детей умение взаимодействовать, договариваться друг с другом, строить длительные доброжелательные взаимоотношения.

Описание игры: Воспитатель:

— Ребята, вы были в цирке?

— Вам там понравилось?

— Что большего всего понравилось?

— А давайте устроим свой цирк, в котором будут выступать животные!

— Но животные у нас будут волшебными. Как вы представляете себе волшебных животных?

— Волшебное животное — это животное, которое может быть, например, кошкой, но хрюкать как свинья. Или животное, которое может быть, например, тигром, но лаять как собака. То есть волшебное животное может быть одновременно двумя животными. Интересно?

— Тогда давайте строить арену цирка для волшебных животных. Что нам для этого понадобится (Дощечки, конструктор, кубики, стулья, столы, спортивный инвентарь, тряпочки, коробки.)

— Волшебных животных будет много, значит, арену надо делать большой.

Воспитатель с детьми строят арену цирка.

— Ну вот, арена цирка готова! Какие у нас будут роли? Как вы думаете?

— Кроме волшебных животных у нас могут быть дрессировщики этих животных. Дрессировщик будет придумывать свое выступление с волшебным животным. Например, дрессировщик будет придумывать команды, которые будет исполнять его животное; совместный танец; совместную игру; песню: волшебное животное будет петь голосами двух животных, а дрессировщик своим голосом. Вы можете брать разные истории из своих любимых мультфильмов, сказок, кино, передач и изображать их.

— Теперь нам надо определить, кто будет волшебными животными, а кто дрессировщиками этих животных. Давайте сначала девочки будут волшебными животными, а мальчики — их дрессировщиками. А потом поменяемся: мальчики будут волшебными животными, а девочки — их дрессировщицами. Воспитатель выступает в роли организатора выступлений.

— Итак, мы определили, кто будет волшебными животными, а кто дрессировщиками. Теперь надо разбиться на пары «мальчик — девочка». Каждая пара должна придумать себе название. А затем девочки придумают то волшебное животное, которым они будут. Мальчики, как дрессировщики, придумают выступление с этим волшебным животным.

Воспитатель помогает каждой паре.

— Теперь нам надо определить, кто за кем будет выступать. Давайте с помощью считалочки это и сделаем.

— Ребята, мы же совсем забыли о зрителях. Кто будет смотреть выступления? Давайте все сядем на зрительские места и превратимся в зрителей. А когда очередь дойдет до пары, которой надо выступать, они превратятся в волшебное животное и дрессировщика. А я как организатор выступлений буду объявлять каждую пару в микрофон.

Далее воспитатель объявляет каждую пару. Пара показывает свое выступление. Все друг другу хлопают. Все пары по очереди выступают.

— Ребята, вы все так здорово выступили! Мне очень понравилось. Вы все такие талантливые!

Дракон

Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести уверенность и почувствовать себя частью коллектива.

Описание игры: Играющие, становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый участник — «голова», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях.

Кто говорит?

Цель: развивать внимание к партнёру, слуховое восприятие.

Описание игры: Дети стоят в полукруге. Один ребёнок — в центре, спиной к остальным. Дети задают ему вопросы, на которые он должен ответить, обращаясь по имени к задавшему вопрос. Он должен узнать, кто обращался к нему. Тот, кого ребёнок узнал, занимает его место.

Угадай, кто это

Цель: развивать внимание, наблюдательность.

Описание игры: Упражнение выполняется в парах. Один ребёнок (по договорённости) закрывает глаза, второй — меняется местом с ребёнком из другой пары. Первый на ощупь определяет, кто к нему подошёл, и называет его имя. Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить нового партнёра.

Пожелание

Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению.

Описание игры: Дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную палочку” или др.), высказывают друг другу пожелания. Например: “Желаю тебе хорошего настроения”, “Всегда будь таким же смелым (добрым, красивым…), как сейчас” и т.д.

Комплименты

Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания сверстникам.

Описание игры: Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему комплимент. Ребёнок должен сказать “спасибо” и передать мяч соседу, произнося при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит “спасибо” и передает его следующему ребёнку. Дети, говоря комплименты и слова благодарности, передают мяч сначала в одну, потом в другую сторону.

Закончи предложение

Цель: учить детей осознавать свои привязанности, симпатии, интересы, увлечения и рассказывать о них.

Описание игры: Дети стоят в кругу. В качестве ведущего — педагог. У него в руках мяч. Он начинает предложение и бросает мяч — ребёнок заканчивает предложение и возвращает мяч взрослому:

Моя любимая игрушка…

Мой лучший друг….

Моё любимое занятие….

Мой любимый праздник….

Мой любимый мультфильм….

Моя любимая сказка…

Моя любимая песня….

Ласковое имя

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам.

Описание игры: Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, “волшебную палочку”). При этом называют друг друга ласковым именем (например, Танюша, Алёнушка, Димуля и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей на ласковую интонацию.

Разговор по телефону

Цель: развитие умения вести диалог по телефону на соответствующую тему.

Описание игры: Тему задает воспитатель (например, поздравить с днем рождения, пригласить в гости, договориться о чем-то и т. д.).

О чём спросить при встрече

Цель: учить детей вступать в контакт.

Описание игры: Дети сидят в кругу. У ведущего — эстафета (красивая палочка, мяч и т.п.). Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков — сформулировать вопрос, который можно задать знакомому при встрече после приветствия, и ответить на него. Один ребёнок задает вопрос, другой отвечает (“Как живёте?” — “Хорошо”. “Как идут дела?” — “Нормально”. “Что нового?” — “Все по-старому” и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя.

Вопрос — ответ

Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнёра.

Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся реплику-вопрос, игрок бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, отвечает на вопрос и перебрасывает его другому игроку, при этом задаёт собственный вопрос и т.д. (“Какое у тебя настроение?” — “Радостное”. “Где ты был в воскресенье?” — “Ходил с папой в гости”. “Какую игру ты любишь?” — “Ловишки” и т.д.).

Прощай

Цель: учить детей выходить из контакта, используя доброжелательные слова и интонации.

Описание игры: Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг другу, называют слова, которые говорят при прощании (до свидания, до встречи, всего хорошего, ещё увидимся, счастливого пути, спокойной ночи, до скорой встречи, счастливо т.д.). Педагог обращает внимание на то, что, прощаясь, необходимо посмотреть партнёру в глаза.

Как говорят части тела

Цель: учить невербальным способам общения.

Описание игры: Воспитатель даёт ребёнку разные задания. Покажи:

как говорят плечи “Я не знаю”;

как говорит палец “Иди сюда”;

как ноги капризного ребёнка требуют “Я хочу!”, “Дай мне!”;

как говорит голова “Да” и “Нет”;

как говорит рука “Садись!”, “Повернись!”, “До свидания”.

Остальные дети должны отгадать, какие задания давал воспитатель.

Зоопарк

Цель: развивать невербальные способы общения.

Описание игры: Каждый из участников представляет себе, что он — животное, птица, рыба. Воспитатель дает 2—3 минуты для того, чтобы войти в образ. Затем по очереди каждый ребёнок изображает это животное через движение, повадки, манеру поведения, звуки и т.д. Остальные дети угадывают это животное.

Сделай подарок

Цель: знакомить детей с невербальными способами общения.

Описание игры: Педагог изображает различные предметы при помощи жестов и выразительных движений. Отгадавший получает этот предмет “в подарок”. Затем ведущий предлагает детям сделать подарок друг для друга.

День наступает, всё оживает…

Цель: развивать у детей выразительность поз, учить быть внимательными.

Описание игры: Ведущий произносит первую половину зачина, все участники начинают двигаться по комнате в хаотическом порядке. Когда ведущий произносит вторую половину зачина, все застывают в причудливых позах. Затем по выбору ведущего отдельные участники “отмирают” и придуманным способом оправдывают позу.

Здороваемся без слов

Цель: развивать умение использовать жест, позу в общении.

Описание игры: Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой способ приветствия без слов (пожать руку друг другу, помахать рукой, обняться, кивнуть головой и т.д.).

Затем все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди способ приветствия.

Робот

Цель: сплочение группы, воспитание способности к согласованному взаимодействию.

Описание игры: Дети делятся на пары. Один из детей исполняет роль изобретателя, другой — робота. Робот, ища спрятанный предмет, движется по указанию изобретателя прямо, влево и т.д. Затем дети меняются ролями.

Эхо

Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться общему ритму движений.

Описание игры: Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. Например, на хлопок воспитателя участники группы отвечают дружными хлопками. Ведущий может подавать другие сигналы: серию хлопков в определёенном ритме, постукивание по столу, стене, коленям, притопывание и т.д. Упражнение может выполняться в подгруппе (4—5 человек) или со всей группой детей. При выполнении небольшими подгруппами одна подгруппа оценивает слаженность действий другой.

Руки — ноги

Цель: учить детей чётко подчиняться несложной команде; учить удерживать внимание на собственной работе, борясь со стремлением повторить движения соседей.

Описание игры: Детям нужно безошибочно выполнять простые движения под команду педагога: например, на один хлопок — поднять руки вверх, на два — встать. Если руки уже подняты, а звучит один хлопок, то их нужно опустить, а если дети уже стоят, то на два хлопка необходимо сесть. Меняя последовательность и темп хлопков, педагог пытается сбить детей, тренируя их собранность.

Удержи предмет

Цель: развивать способность к согласованности действий с партнёром.

Описание игры: Дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с другом. Педагог предлагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар — животами) без помощи рук, передвигаясь по групповой комнате. Побеждает та пара, которая более длительное время удерживает предмет.

Змея

Цель: развивать навыки группового взаимодействия.

Описание игры: Дети становятся друг за другом и крепко держат впереди стоящего за плечи или за талию. Первый ребёнок — “голова змеи”, последний — “хвост змеи”. “Голова змеи” пытается поймать “хвост”, а потом уворачивается от него. В ходе игры ведущие меняются. В следующий раз “головой” становится тот ребёнок, который изображал “хвост” и не дал себя поймать. Если же “голова змеи” его поймала, этот игрок становится в середину. При проведении игры можно использовать музыкальное сопровождение.

Дрозды

Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.

Описание игры: Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия:

Я дрозд. (Показывают на себя.)

И ты дрозд. (Показывают на своего партнёра.) У меня нос. (Дотрагиваются до своего носа.)

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.)

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.)

У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.)

У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.)

У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.)

Возьмёмся за руки, друзья

Цель: учить детей чувствовать прикосновения другого человека.Педагог и дети стоят в кругу, на небольшом расстоянии друг от друга, руки вдоль туловища. Описание игры: Нужно взяться за руки, но не сразу, а по очереди. Начинает педагог. Он предлагает свою руку ребёнку, стоящему рядом. И только после того, как ребёнок почувствовал руку взрослого, свою свободную руку он отдаёт соседу. Постепенно круг замыкается.

Рисунок на спине

Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать тактильный образ.

Описание игры: Дети разбиваются на пары. Один ребёнок встаёт первым, другой — за ним. Игрок, стоящий сзади, рисует указательным пальцем на спине партнёра образ (домик, солнышко, ёлку, лесенку, цветок, кораблик, снеговика и т.д.). Партнёр должен определить, что нарисовано. Затем дети меняются местами.

Ручеёк

Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор.

Описание игры: Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются друг за другом, взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому не хватило пары, проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе партнёра. Новая пара становится сзади, а освободившийся участник игры заходит в ручеёк и ищет себе пару и т.д.

Руки танцуют

Цель: помочь детям настроиться на другого человека и ответить на его готовность сотрудничать.

Описание игры: Игровое упражнение выполняется в парах. Необходимо соприкоснуться ладонями (более сложный вариант — указательными пальцами) и, не размыкая ладони, осуществлять разнообразные движения рук под танцевальную музыку.

Список литературы

Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости [Текст] И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий//– М.: Сфера. 2006. – 464 c.

Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров [Текст] / Л. Ф. Обухова // М. : Издательство Юрайт.- 2013. — 460 с.

Репина, Т.А. Общение детей в детском саду и семье : монография [Текст] / Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина. // Москва: Педагогика, 1990. – 152 с.

Смирнова, Е.О. Детская психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология» [Текст] / Е. О. Смирнова // М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 366 с.

Смирнова, О.Е. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция [Текст] / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова // М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 158 с.

Приложение

Приложение 1. Рекомендации для родителей по созданию оптимальных условий для успешного развития общения детей со сверстниками.

Помогайте детям мирно разрешать конфликт, указывая им на достоинства друг друга, вводя принцип очередности, переключая внимание на продуктивные формы взаимодействия (новая игра, чтение книги, прогулки и пр.).

Не сравнивайте ребенка со сверстником при оценке его умений, возможностей, достижений, тем самым умаляя и даже унижая его достоинство либо достоинство сверстника. Можно сравнивать достижения ребенка только с его же достижениями на предыдущем этапе, показывая, как он продвинулся, что уже умеет, чему еще научиться, создавая перспективу позитивного развития и укрепляя образ себя как развивающейся личности.

Приложение 2. Рекомендации для родителей по формированию коммуникативной компетентности дошкольников

1. Дайте понять вашему ребенку, что вы его принимаете таким, какой он есть. Старайтесь употреблять такие выражения как: "Ты самый любимый", "Я тебя люблю любого", "Какое счастье, что ты у нас есть".

2. Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость голоса несут ребенку сообщение о его самоценности. Стремитесь создать у вашего ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Я радуюсь твоим успехам", "Ты очень многое можешь".

3. Обратите свое внимание на то, что родители, которые говорят одно, а делают другое, со временем испытывают на себе неуважение со стороны детей.

4. Прежде чем начать общаться с вашим ребенком, постарайтесь занять такое положение, чтобы видеть его глаза. В большинстве случаев вам придется салиться на корточки.

5. В общении с ребенком уделяйте большое внимание невербальному (неречевому) общению. Так, вместо того, чтобы категорически сказать слово "нельзя", попробуйте использовать едва заметный жест, взгляд или мимику.

Сказать, ничего не говоря, - это величайшее искусство воспитания, которое свидетельствует об истинном и глубоком контакте между родителями и детьми. Старайтесь выказывать свое отношение к поведению ребенка без лишних объяснений и нравоучений.

6. Стремитесь проявлять полную заинтересованность к ребенку в процессе общения. Подчеркивайте это кивком, восклицанием. Слушая его, не отвлекайтесь. Сконцентрируйте на нем все внимание. Представляйте ему время для высказывания, не торопите его и не подчеркивайте своим внешним видом, что это уже вам неинтересно.

7. Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали. Помните, что многие из тех установок, которые они получают от вас, в дальнейшем определяет их поведение.

8. В общении с детьми помните, что ребенок имеет право голоса в решении какой-либо проблемы. Поэтому старайтесь советоваться с ним, а не принимайте решение только сами.

9. Соблюдайте принципы равенства и сотрудничества с детьми.

10. Не допускайте, чтобы ваш ребенок находился наедине со своими переживаниями. Найдите время и обратитесь к нему: "Я вижу, что тебя что-то беспокоит", " Я вижу, что тебя кто-то огорчил", " Расскажи мне, что с тобой".

11. Используйте разнообразные речевые формулы (прощания, приветствия, благодарности) в общении с детьми. Не забывайте утром поприветствовать ребенка, а вечером пожелать ему "спокойной ночи". Произносите слова с улыбкой, доброжелательным тоном и сопровождайте их тактильным прикосновением. Обязательно, хоть за маленькую услугу, оказанную ребенком, не забывайте поблагодарить его.

12. Старайтесь адекватно реагировать на поступки детей:

постарайтесь понять ребенка и выяснить, что же явилось побудительным мотивом для его действий; попытайтесь вникнуть в его переживания;

оценивайте не личность ребенка, а действие, которое он совершил. Например, ребенок разбил чашку и тут же можно услышать: "Ах ты негодяй, опять разбил чашку!" Наиболее уместным было бы такое выражение: "Сынок, ты разбил чашку. Ты не порезался? Принеси мне, пожалуйста, веник и совок, и мы вместе уберем осколки". А чтобы это не повторилось, этот инцидент можно использовать как обучение, сказав ребенку: "Я думаю, чашка разбилась потому, что ты ее неправильно держал";

дайте понять ребенку, что независимо от поступка, вы к нему относитесь положительно;

не сравнивайте ребенка с другими детьми.

13. Старайтесь не употреблять в речи такие фразы, которые надолго остаются в сознании ребенка: "Я сейчас занят (а):", "Сколько раз я тебе говорила!", "Вечно ты во все лезешь", "Что бы ты без меня делал".

14. Для того чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в процессе общения, стремитесь преодолевать:

барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними делами);