Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в деятельности учителя математики

Нужно, чтобы дети, по возможности,

учились самостоятельно, а учитель

руководил этим самостоятельным

процессом и давал для него материал.

К.Д. Ушинский

Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные решения и брать ответственность за их принятия, а также умеющих осуществлять жизненный выбор.

Обучение больше не заключается в том, что ученик получает от учителя некую информацию и осваивает ее. Сегодня ученик сам строит свое знание.

Главная трудность учителя заключается в том, что активная мыслительная деятельность учащихся не всегда имеет внешние проявления, а очень часто скрыта от непосредственного наблюдения учителя. Труднейшей проблемой является проблема управления мыслительной деятельностью ученика. ФГОС ― принципиально новый для отечественной школы документ, который ориентирует на достижение не только предметных образовательных результатов, но и на формирование личности школьников, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.

Но реализация новой цели школьного обучения невозможна без формирования у учащихся универсальных учебных действий, которые должны стать для учителя важнейшей мишенью при подготовке каждого урока, так как именно это позволит повысить успеваемость и личностную успешность учеников.

Новый стандарт устанавливает новые требования к результатам освоения учащимися образовательной программы. ФГОС ООО выдвигает требования к формированию у школьников метопредметных результатов – универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые являются базой для овладения ключевыми компетенциями, «составляющие основу умения учиться».

Основные задачи образования сегодня - не просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию.

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и способности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями в результате собственного поиска.

Не секрет, что современные дети обладают особым типом мышления: эмпирическим (от частного к общему, единичного – к целому). И поэтому, мне кажется, что одна из основных задач обучения школьников состоит в том, чтобы развивать критическое мышление.

Можно выделить следующие этапы деятельности учащихся:

1. Вспоминание ― восстановление в памяти фактов, представлений и понятий. На уроках часто привожу, решение какой либо задачи и необходимо указать с помощью какой теоремы решена эта задача? Или озвучиваю теорему, какое либо определение, а детям необходимо сказать что это.

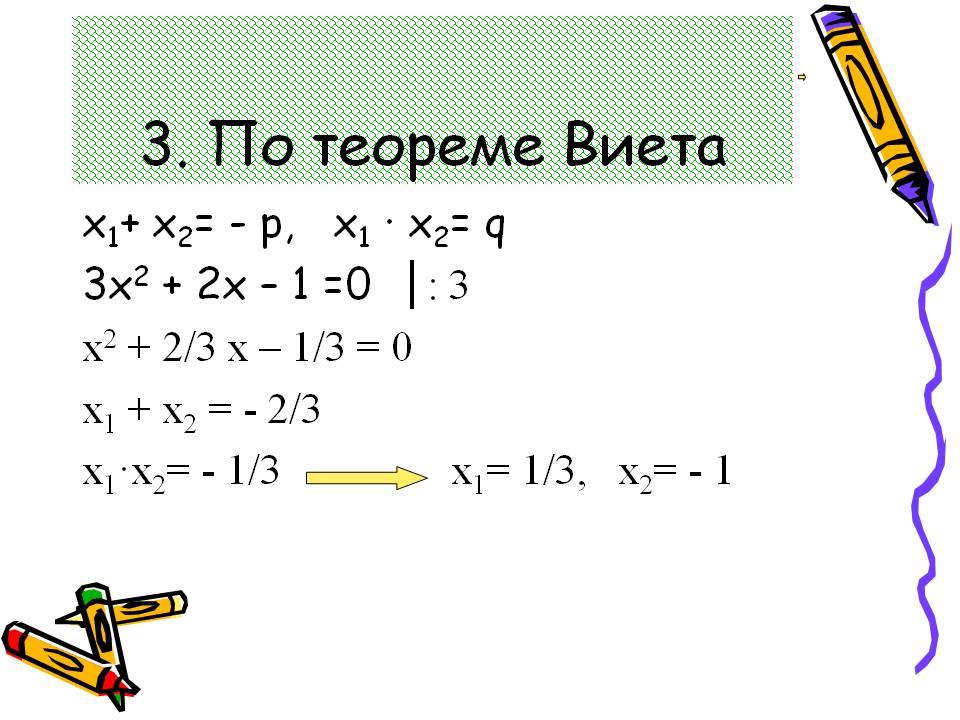

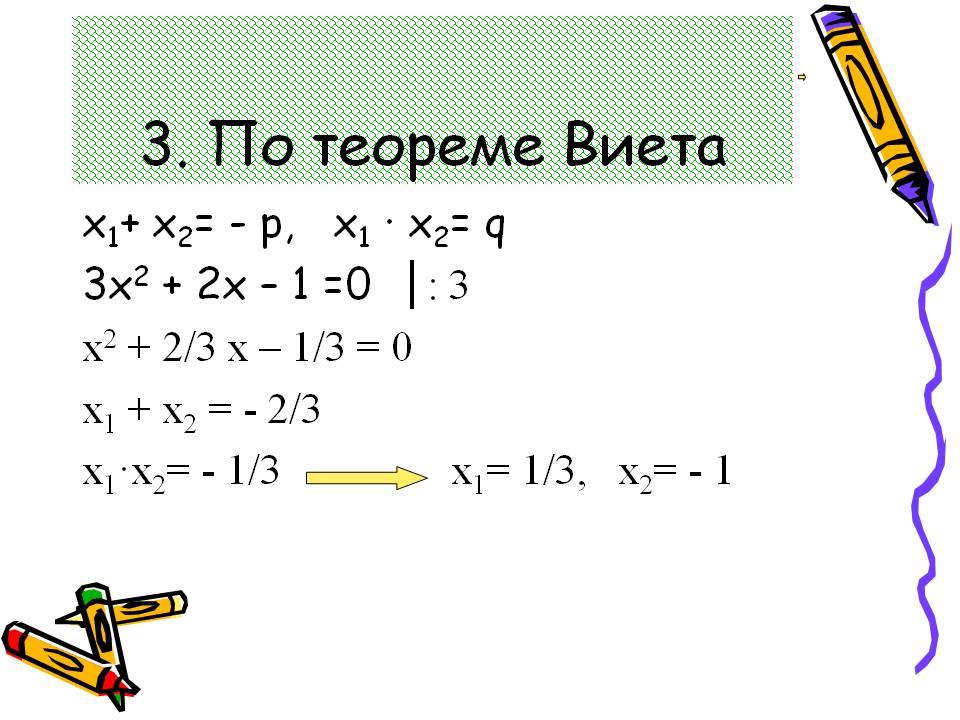

- С помощью чего решено данное уравнение? (Теорема Виета)

2. Воспроизведение.

1) Метод «пробуждения» вопросов.

Пример – вопрос: что такое диаметр?

Ответ ученика: диаметр ― это линия, которая проходит через круг.

Учитель рисует на доске круг и пересекает его волнистой линией. Это диаметр? Ученик замечает ошибку, исправляется: диаметр ― это прямая линия, которая проходит через круг. На этот раз учитель рисует хорду. Ученик снова замечает ошибку и исправляется и т. д. В итоге «диаметр ― это отрезок, проходящий через центр». Таким образом, у ученика вырабатывается убеждение, что он самостоятельно нашел правильный ответ.

2) «Сводная таблица». Помогает систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. При изучении темы «Четырехугольники» в 8-м классе составляется таблица: название четырехугольника – определение – чертеж – свойства – признаки – формула площади. Помогает учащимся увидеть отличительные признаки, позволяет быстрее и прочнее запоминать информацию. Позволяет более качественно выполнять домашние задания, так как является готовой памяткой, сделанной на уроке.

3. Обоснование – подведение частного случая под общий принцип или понятие. Например: «Толстые и тонкие» вопросы. «Тонкие» ― вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (Кто? Что? Когда? Может? Было ли? Согласны ли вы?). «Толстые» ― вопросы, которые требуют развернутого, неоднозначного ответа (Дайте объяснение почему? Почему вы так считаете? В чем разница?).

4. Реорганизация ― преобразование исходных условий задачи в новую проблемную ситуацию, позволяющую найти оригинальное решение (задачи с лишними или недостающими данными, прикладные и творческие задачи).

Пример: «Найди ошибку». В примерах на умножение и деление десятичных дробей найдите ошибки и объясните их: 0,0051*1000=0,51; 2,5:100=0,25; 4,5*55=247,5; 0,035:7=0,005; 0,521:0,008=651,25.

5. Осмысление – связывание вновь приобретенных знаний с усвоенным ранее или с личным опытом.

Пример: «Верные и неверные утверждения».

а) вертикальные углы равны; б) сумма вертикальных углов равна 180°; в) сумма односторонних углов равна 180°; г) накрест лежащие углы равны.

6. Рефлексия

1) Составление синквейна: а) Существительное, означающее суть урока. б) Два прилагательных, характеризующих существительное. в) Три глагола, характеризующих существительное. г) Меткое, короткое высказывание или афоризм урока. д) Одно слово, подчеркивающее суть темы (или как по другому можно назвать тему урока).

Пример. Математика. а) Треугольник. б) Равносторонний, прямоугольный. в) Обозначать, чертить, измерять. г) Бывает, что треугольник не существует. д) Фигура с тремя сторонами.

Итак, планируя проведение современного урока по математике, учителю необходимо повысить учебную мотивацию учащегося, стимулировать его учебную деятельность, предоставить контроль над ходом процесса обучения и его результатами, обеспечить самосознание и самоконтроль учебной деятельности ученика.

Моя цель, как учителя, в процессе обучения, на каждом уроке, стремиться меньше задавать стереотипных вопросов, направленных на воспроизведение материалов урока, больше времени уделять возникновению проблемных ситуаций, развивать умения обосновывать свои выводы и решения.

При переходе к ФГОС урок математики меняется. Основные изменения его выражаются в следующем:

Грамотно построенный урок в кабинете с необходимым оборудованием должного качества является плодотворным и пробуждает интерес ученика к учебному процессу;

Работа в группе чаще практикуется на уроках. Форма работы в группе несет множество положительных аспектов. Ученик может примерить на себя несколько ролей: от руководителя до консультанта группы. Неоднородный и постоянно сменяющийся состав создает условия тесного контакта между одноклассниками. Такая форма создает более комфортные условия для работы, дети раскрепощаются;

Создаются сложные проблемные ситуации, в которых ученики «оживляются», проявляется интерес и мотивация к учебному процессу;

Обучающиеся сами учатся строить выводы и анализировать свою деятельность.

Следует также отметить, что в условиях внедрения нового стандарта от учителя требуется создать ситуацию успеха для всех учеников, что достаточно сложно, так как ученики имеют разный уровень знаний, интеллектуальных возможностей, познавательного интереса. Таким образом, работа учителя по ФГОС – постоянный поиск новых и эффективных методов и методик. А закончить хочется китайской пословицей: «Скажи мне ― и я забуду, покажи мне ― и я запомню, разреши мне действовать самому ― и я научусь».