СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Предмет физическая культура для вузов, разработка уроков

Просмотр содержимого документа

«Предмет физическая культура для вузов, разработка уроков»

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский социально-педагогический колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Подвижные игры, как средство развития физических качеств лыжников

ПМ.01 Организация и проведение учебно–тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

Специальность: 49.02.01 Физическая культура

Форма обучение: очное

Студентка: Уварова Полина Руслановна

Руководитель: Петрова Ирина Алексеевна

Курсовая работа

Защищена с оценкой «_______»

«_____»_____________2019 г.

Руководитель курсовой работы

______________/____________

(личная подпись)

Тольятти, 2019 г.

Содержание

| Введение | 3 |

| Глава 1. Теоретические аспекты процесса развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников | 5 |

| 1.1 Особенности развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников | 5 |

| 1.2 Подвижные игры и методика их использования в спортивной тренировке лыжников | 12 |

| 1.3 Методика подбора и применения подвижных игр для развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников | 16 |

| Глава 2. Практическое изучение влияния подвижных игр на развитие физических качеств в спортивной тренировке лыжников | 20 |

| 2.1 Методика определения уровня развития физических качеств лыжников | 20 |

| 2.2 Характеристика тестов для определения уровня развития физических качеств лыжников | 22 |

| 2.3 Характеристика подвижных игр для развития физических качеств на учебно-тренировочных занятиях лыжным спортом | 24 |

| Заключение Литература Приложение 1 | 28 29 32

|

Введение

Актуальность. Многолетняя тренировка в лыжных гонках от новичка до мастера спорта охватывает различные возрастные группы. Она представляет собой систему специализированного применения на протяжении 10-12 лет средств и методов физического воспитания, направленную на достижение высоких спортивных результатов, совершенствование физических и волевых качеств, овладение совершенной техникой и тактикой лыжных гонок.

Подготовка спортсмена от юношеского возраста до взрослых может считаться правильной лишь в том случае, если вызывает положительные анатомо-физиологические изменения в организме, оказывает оздоровительное влияние, способствует всестороннему физическому развитию и на данной основе обеспечивает улучшение спортивных результатов, достижение высокого уровня спортивного мастерства к периоду оптимальной возрастной зоны наивысших достижений. Этого можно достигнуть только в случае полного соответствия объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям занимающихся, степени их подготовленности, индивидуального уровня развития физических качеств.

Роль подвижных игр в спортивной подготовке юных лыжников трудно переоценить. По существу, здесь речь идёт об использовании наиболее эффективного в этих условиях игрового метода. Высокое его достоинство состоит в том, что он делает доступным изучение технически сложных упражнений. Одновременно использование игры обеспечивает комплексное совершенствование двигательной деятельности.

Подвижная игра помогает оживить и разнообразить тренировку.

Эмоциональное переключение несет в себе эффект активного отдыха – это помогает восстанавливать силы, непосредственно в ходе занятий и облегчает овладение материалом.

Игра – признанное средство общей и специальной физической, тактической и технической подготовки юных спортсменов. Поэтому они занимают место обязательных, вспомогательных упражнений подготовки юных спортсменов. Желательно только, чтобы отбираемые подвижные игры были сходны с теми упражнениями, которые лежат в основе изучаемого виды спорта.

Неоценимое достоинство игр состоит еще и в том, что их можно использовать в любых условиях и на любых этапах тренировок. С помощью подвижных игр можно с успехом решать все виды специальной подготовки: физической, технической, тактической и психологической.

Объект исследования: процесс развития физических качеств лыжников.

Предмет исследования: комплекс подвижных игр для развития физических качеств лыжников.

Цель исследования: практически изучить методику использования подвижных игр для развития физических качеств лыжников.

Задачи исследования:

1. Проанализировать специализированную литературу.

2. Изучить методику и подобрать тесты для определения уровня развития физических качеств лыжников.

3. Подобрать комплекс подвижных игр для развития физических качеств лыжников.

4. Сделать заключение.

Методы исследования:

Анализ литературных источников.

Анализ документов и материалов.

Метод проекта.

Метод логического заключения.

Глава 1. Теоретические аспекты процесса развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников

1.1 Особенности развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников

Физическая подготовка лыжника направлена на развитие основных двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), необходимых в спортивной деятельности. В то же время физическая подготовка неразрывно связана с укреплением органов и систем, с повышением общего уровня функциональной подготовки и укреплением здоровья лыжников.

Выносливость. В спортивной практике различают несколько видов выносливости: общую, скоростную, силовую и специальную. Выносливость характеризует способность спортсмена в течение максимального длительного времени выполнять динамическую работу заданного характера и интенсивности.

В лыжной подготовке наиболее часто проявляется аэробная выносливость. Однако доказано, что в процессе прохождения лыжной дистанции энергообеспечение организма спортсмена происходит при значительной доле и анаэробных реакций. [1]

Выносливость развивается и совершенствуется в течение многих лет жизни человека. По данным некоторых ученых, в тридцатилетнем возрасте человек достигает наивысшего уровня развития выносливости.

У новичков выносливость изменяется довольно быстро. Так, установлено, что после 34 тренировок за 45 дней работоспособность мышечных групп увеличивается примерно в 6 раз. Мерой выносливости служит предельное время, в течение которого совершается упражнение определенной интенсивности.[23]

Хорошо развивается общая выносливость, если усилия во время выполнения упражнений достигают 40-60% максимальной мощности. При незначительных или умеренных усилиях (от 40 до 60% максимальной мощности) иногда не требуется даже коротких пауз отдыха.

Скоростная выносливость определяется способностью совершать упражнения заданного характера и высокой интенсивности на определенной дистанции. Границы интенсивности меняются в зависимости от длины дистанции. При систематической тренировке уровень развития скоростной выносливости повышается, однако значительно медленнее, чем уровень развития общей выносливости. Скоростная выносливость совершенствуется при нагрузках около 60-80% максимальной мощности (т.е. при нагрузках умеренной и большой мощности).

Специальная выносливость лыжника характеризуется способностью выполнять работу, связанную с переключением с одного характера мышечной деятельности на другой, с определенной интенсивностью в зависимости от длины дистанции. [11]

Если спортсмен тренируется в медленном темпе, то его организм приспосабливается к работе в медленном темпе. Для прохождения дистанции с высокой скоростью необходимо подготовить организм к этой скорости.

Наиболее эффективными средствами, укрепляющими сердечную мышцу и развивающими дыхательную функцию, являются длительный бег, или ходьба на лыжах с интенсивностью до 70% от максимальной, или интервальная тренировка по принципу непрерывности (которая также предполагает незначительную интенсивность прохождения определенных отрезков дистанции). [1]

Длительный бег и ходьба на лыжах в умеренном темпе должны иметь место и применяться целенаправленно в подготовке юных лыжников. Это фон, на который постепенно накладывается работа повышенной интенсивности. Повышение интенсивности упражнений в работе с юными спортсменами необходимо проводить постепенно. Все это позволяет говорить о необходимости развития в юношеском возрасте различных видов выносливости.

Опыт показал, что на этом пути юный лыжник должен переходить от одного этапа развития выносливости к другому:

а) развитие общей выносливости средствами ОФП (игры, эстафеты, различные виды спорта);

б) развитие общей выносливости длительными упражнениями;

в) совершенствование мышечной выносливости;

г) постепенное повышение скорости передвижения по дистанции;

д) усложнение рельефа дистанции;

е) совершенствование выносливости на фоне утомления, предварительно создаваемого соответствующими упражнениями. [3]

Сила. При выполнении физических упражнений сила характеризуется степенью напряжения, развиваемого мышцами. Это напряжение изменяется благодаря наличию высоко-координированной нервной регуляции.

Выбор методики совершенствования силы зависит от степени ее проявления и сочетания с другими качествами в данном виде спорта. В лыжном спорте нет необходимости проявлять максимальную силу. Различные виды спорта предъявляют не одинаковые требования к развитию силовых качеств. Известно, что реакция мышц на приспособление к определенному виду деятельности зависит от степени и вида прилагаемых раздражителей. В циклических видах спорта основные упражнения силового характера должны проводиться с небольшими весами при большом количестве повторений. [2]

С 11 до 16 лет мышечная сила подростка почти удваивается. В различных возрастах происходит неравномерное развитие отдельных мышечных групп. При использовании силовых упражнений на занятия с подростками 12-13 лет необходимо соблюдать определенные правила: упражнения должны последовательно охватывать всю мускулатуру и развивать отстающие группы мышц; в упражнениях следует преимущественно использовать вес собственного тела; усложнять упражнения и удлинять время их выполнения нужно постепенно; чередовать данные упражнения с упражнениями на растягивание и расслабление; следить за равномерным и правильным дыханием.

Только с 15-16 лет можно в полной мере приступать к силовым упражнениям с отягощением (и в первую очередь к скоростно-силовым).

Рекомендуются различные упражнения с сопротивлением, которые можно включать и в круговую форму тренировки: бег по песку, по глубокому снегу, по воде; бег в гору или по лестнице (с грузом и без груза) и бег с грузом под уклон; ходьба и бег с грузом на спине, на плечах или бедрах; ходьба с небольшим отягощением (камнями) в руках, с активным движением рук и тела; упражнения с амортизаторами; метание камней, ядер и т.п. вперед и назад; упражнение с блоками для укрепления основных мышечных групп.

Летом юные лыжники имеют возможность заниматься плаванием, которое хорошо развивает силовые качества. [1]

Быстрота. Совершенствование качества быстроты связано с развитием и совершенствованием ряда других качеств: силы, гибкости, ловкости, расслабления. Быстрота есть способность человека выполнять определенные двигательные действия в минимальный промежуток времени. Лыжнику-гонщику быстрота необходима в определенных рамках.

Быстрота передвижения на лыжах зависит от степени владения техникой того или иного хода. Быстрота двигательной реакции имеет большое значение при прохождении спусков, выполнении поворотов. Следовательно, первым этапом совершенствования быстроты будет развитие этого качества и шлифовка деталей техники, определяющих передвижение лыжника-гонщика с максимальной скоростью. Быстроту необходимо развивать в подростковом и юношеском возрасте, и особенно в подготовительном периоде тренировки. Особое внимание этому качеству следует уделять с 11 до 16 лет. [3]

Для совершенствования быстроты движения выполняются с максимальной скоростью. Техника выполнения движений должна быть хорошо освоена, выполняются они до начала снижения скорости. При совершенствовании быстроты основным является повторный метод. Продолжительность интервалов отдыха значительная. В интервалах отдыха можно проводить упражнения небольшой интенсивности с включением тех мышечных групп, которые участвовали в скоростной работе. [10]

Исследования, проведенные тренерами, подтвердили целесообразность применения для развития качества быстроты (в период изучения и совершенствования техники лыжных ходов) специальных упражнений в быстром темпе (ходьбы без палок, одновременного бесшажного хода, попеременной работы рук).

Опыты показали эффективность чередования специальных упражнений для мышц ног, выполняемых длительно, с умеренной интенсивностью, со специальными упражнениями (для мышц рук), выполняемыми в быстром темпе на коротких отрезках.

Юные лыжники, начавшие совершенствование качества быстроты с отдельных элементов техники (в чередовании с такими же упражнениями на выносливость), более успешно справлялись и с овладением расслаблением, равновесием. [5]

Биомеханические исследования позволили установить, что у лыжников12-15 лет прохождение более коротких (50-метровых) отрезков с меньшими интервалами отдыха (1-1,5 мин.) вызывает более благоприятную реакцию на нагрузку, чем прохождение 100-метровых отрезков с 3 – 4-минутными интервалами отдыха.

Ускорения, проводимые на лыжах без палок (на 50-метровых отрезках), вызывают большие сдвиги в уровне молочной кислоты в крови, чем ускорения на этих же отрезках, выполняемые попеременным двухшажным ходом.

Рекомендуется прохождение определенной дистанции (3-5 км) по километровому кругу с равномерной скоростью и оценкой времени прохождения каждого километра, прохождение дистанции с соревновательной скоростью и субъективной оценкой времени, затраченного на данной дистанции; прохождение дистанции в заданное время; определение пройденного отрезка дистанции в метрах и во времени, затраченном на его прохождение; прохождение отрезков по различному грунту или по разному рельефу в заданное время; бег с общего старта на определенную дистанцию с заданным временем.

В основном периоде следует совершенствовать быстроту ответной реакции (спуски, повороты, слалом, спуски с различными заданиями), быстроту выполнения отдельных элементов техники (с помощью специальных упражнений лыжника-гонщика), выносливость, силу, и расслабление (длительным выполнением специальных упражнений, упражнениями на крутых подъемах и т.п.) и после всего этого переходить к выполнению упражнения на быстроту, используя тот или иной лыжный ход. [3]

На коротких (50-80-150 м) отрезках выполняются ускорения до 80-90% интенсивности и далее в полную силу (т.е. 100%). С этой целью рекомендуется применять общие старты, эстафеты, игры, а также быстрота совершенствуется лучше, если спортсмен имеет определенную цель.

В основном периоде надо продолжать развитие общей физической подготовки и не прекращать упражнений на силу, гибкость, растягивание и расслабление. Бег на лыжах по глубокому снегу и по хорошей лыжне также необходимо в течение всего основного периоде.

Для совершенствования качества быстроты выработан ряд методических приемов. Так, например, выполнение упражнений в облегченных условиях (бег или передвижение на лыжах под уклон, передвижение в гору с лидированием – с помощью партнера – бег без лыж в основном периоде по равнине и в гору) позволяет спортсмену выполнять движение с быстротой, превышающей установившуюся. Хороший эффект дает чередование упражнений в затрудненных и в облегченных условиях. [16]

В основном периоде ходьбу на лыжах по глубокому снегу (50-100 м) нужно чередовать с ускорениями по хорошей лыжне, ускорения в гору – с ускорениями на равнине и под уклон, передвижения по льду – с передвижением по глубокому снегу и т.п. Упражнения целесообразно выполнять сериями при небольшом количестве повторений, вначале методом интенсивной работы, а затем повторным методом.

В подготовительном периоде можно чередовать бег по воде с ускорениями по хорошей дорожке, бег по песку – с интенсивным бегом по плотному грунту, бег в гору – с бегом по равнине и под уклон.

Хорошими средствами улучшения качества быстроты ответной реакции являются передвижения с изменением направления по внезапному сигналу, прыжки, повороты, игры с мячом и эстафеты, а также круговая тренировка. [13]

Гибкость. При совершенствовании гибкости следует учитывать то, что в подростковом возрасте позвоночник очень подвижен. В сочетании с недостаточно развитой мускулатурой это может повести к различным его искривлениям, поэтому в занятиях с юными спортсменами не следует злоупотреблять односторонними напряжениями и большими статическими усилиями. Группы мышц должны развиваться симметрично.

Развитию гибкости способствуют упражнения, выполняемые с большой амплитудой. Они могут быть с небольшими отягощениями, без отягощений, с партнером, с амортизаторами.

Упражнения проводятся с постепенным увеличением скорости движения, легко пружиня. Амплитуда движения также увеличивается постепенно. Перед упражнениями необходимо хорошо разогреться. Делать их нужно сериями (до 5-6 повторений в каждой серии), понемногу увеличивая скорость. Появления болевых ощущений – сигнал для прекращения упражнения.

Лыжнику-гонщику больше всего необходимы гибкость в тазобедренных и плечевых суставах, гибкость позвоночного столба. Развитию ее способствуют упражнения на растягивание мышц-антагонистов.

Простейшие упражнения на гибкость: наклоны вперед и повторные пружинящие движения; наклоны вперед с вращением туловища вправо и влево; подтягивание колена к груди; в положении сидя ноги, вместе пружинящие наклоны вперед с захватом носков ног; в положении сидя ноги, врозь пружинящие наклоны туловища вперед и т.д. [1]

Ловкость. Ловкость лыжника-гонщика связана с умением ориентироваться и владеть своим телом в любых положениях, на любой скорости. Особенно хорошо ловкость развивается в эстафетах с различными препятствиями, при прыжках с полетом и группировкой, прыжках в воду и т.п. [3]

1.2 Подвижные игры и методика их использования в спортивной тренировке лыжников

Роль подвижных игр в спортивной подготовке трудно переоценить. По существу речь идёт об использовании наиболее эффективного в этих условиях игрового метода. Его достоинство состоит в том, что он делает доступным изучение технически сложных упражнений. Одновременно использование игры обеспечивает комплексное совершенствование двигательной деятельности, где вместе с двигательными навыками развиваются физические качества [3,6]. И чем младше возраст занимающихся, тем больше времени отводится играм в занятиях. Подвижная игра помогает оживить и разнообразить тренировку. Эмоциональное переключение несет в себе эффект активного отдыха – это помогает восстанавливать силы, непосредственно в ходе занятий и облегчает овладение материалом.

Игра – признанное средство общей и специальной физической, тактической и технической подготовки юных спортсменов [1, 4, 8]. Поэтому они занимают место обязательных, вспомогательных упражнений подготовки юных спортсменов. Желательно только, чтобы отбираемые подвижные игры были сходны с теми упражнениями, которые лежат в основе изучаемого виды спорта. Неоценимое достоинство игр состоит еще и в том, что их можно использовать в любых условиях и на любых этапах тренировок [3, 5]. С помощью подвижных игр можно с успехом решать все виды специальной подготовки: физической, технической, тактической и психологической [7]. В игре, как правило, физические качества развиваются комплексно. Но при необходимости могут совершенствоваться и избирательно.

Как показывает анализ научных данных, полученных в результате исследований в различных видах спорта, применение игрового метода в тренировочном процессе детей имеет ряд преимуществ [2]. Данный метод проведения занятий наиболее соответствует возрастным и функциональным особенностям детей. Однако практика применения игрового метода во время учебно-тренировочных занятий сводится лишь к проведению эстафет или самостоятельным играм занимающихся (в перерывах или перед занятием). Иногда проводятся специальные игровые занятия, но они включают в себя только такие игры, как баскетбол, футбол или регби. В учебных пособиях по лыжному спорту вопрос об использовании игрового метода в процессе начальной подготовки либо полностью отсутствует, либо изложен в плане общих рекомендаций.

В связи с этим, разработка методики применения подвижных игр для решения задач повышения уровня физической подготовленности и обучения техническим действиям начинающих лыжников-гонщиков, является весьма актуальной.

Длительное, довольно монотонное передвижение на лыжах вызывает не только физическое, но и психическое утомление, особенно если тренировки постоянно проходят в одном месте и на однообразной местности. Применение игр и игровых заданий не только в значительной мере повышает эмоциональность тренировки, но и увеличивает интенсивность нагрузки, моторную плотность, интерес юных лыжников и в то же время тормозит развитие утомления.

В процессе игр можно целенаправленно воспитывать такие важные качества, как смелость, ловкость, настойчивость в достижении поставленной цели. Игры с элементами соревнований порой являются незаменимым средством в воспитании морально-волевых качеств лыжников при организации учебно-тренировочного процесса.

Применение игр очень разнообразно. На тренировках в школьной секции лыжного спорта игры и игровые задания применяются при обучении и совершенствовании техники способов передвижения на лыжах, и при развитии физических качеств. Вместе с тем игры необходимо широко включать в различные физкультурно-массовые мероприятия на лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и прогулок на лыжах. Все игры и игровые задания на лыжах в зависимости от поставленных задач можно условно разделить на две группы: игры для обучения и совершенствования техники способов передвижения на лыжах; игры на развитие физических качеств. Однако игры и упражнения из первой группы после их прочного освоения могут быть использованы и для развития физических качеств.

С помощью специально подобранных игр можно целенаправленно развивать двигательные качества, но нужно следить за соблюдением тех условий, при которых они развиваются наилучшим образом. Так, в играх на развитие быстроты длина отрезка, преодолеваемого лыжниками младшего возраста, не должна быть более 25м, а для старшего возраста – соответственно 60 и 100м. Продолжительность отдыха между прохождением отрезков или этапами эстафет не менее 2-3 мин.

Игры на развитие силовых качеств юного лыжника должны носить чётко силовой характер, но не быть слишком продолжительными. Они могут проводиться на пологом или крутом подъёме, по глубокому снегу, с сопротивлением. Паузы отдыха в таких играх должны давать возможность занимающимся восстановить свои силы, снизить ЧСС до оптимальных величин – 110-120 уд/мин.

В играх на развитие выносливости необходимо следить за тем, чтобы напряженность, вносимая ими, была не слишком высокой. Регулировать нагрузку можно, увеличивая или сокращая лыжную дистанцию в игре, а также изменяя её условия. Контроль за интенсивностью игры следует периодически осуществлять путём подсчёта пульса в игровых паузах.

В зависимости от задач тренировки игра может быть включена в ту или иную её часть. К примеру, игры, совершенствующие технику юного лыжника, можно включать в первую половину основной части тренировки, пока внимание лыжника высоко и не ослаблено утомлением. Однако игру с той же целью можно предложить и в конце тренировки для закрепления техники какого-то элемента лыжного хода. В настоящее время доказано, что активизация внимания лыжника к технике движений в состоянии утомления помогает быстрее и качественнее овладеть ею.

Игры, развивающие силовую и скоростную выносливость лыжника, надо проводить после выполнения упражнений или игры, совершенствующих технику. Игра на развитие ловкости и равновесия могут быть включены как во вводную, так и в конец основной части тренировки. Игры, развивающие общую выносливость лыжника, чаще всего включают во вторую половину основной части тренировки.

Нагрузка на лыжника в играх зависит от темпа их проведения и продолжительности. Поэтому, включая игру в тренировку, педагог должен быть уверен, что эти параметры соответствуют возрасту и уровню физической подготовленности лыжников.

1.3 Методика подбора и применения подвижных игр для развития физических качеств в спортивной тренировке лыжников

Игра – признанное средство общей и специальной физической, тактической и технической подготовки юных спортсменов. Поэтому они занимают место обязательных, вспомогательных упражнений подготовки юных спортсменов.

Желательно только, чтобы отбираемые подвижные игры были сходны с теми упражнениями, которые лежат в основе изучаемого виды спорта.

Неоценимое достоинство игр состоит еще и в том, что их можно использовать в любых условиях и на любых этапах тренировок. С помощью подвижных игр можно с успехом решать все виды специальной подготовки: физической, технической, тактической и психологической.

В игре, как правило, физические качества развиваются комплексно. Но при необходимости могут совершенствоваться и избирательно. Игры ценны как средство овладения всем багажом жизненно важных двигательных навыков.

Освоение техники спортивных движений полноценно проходит только при системном использовании подвижных игр. Первоначально в упрощенных вариантах игр, занимающиеся знакомятся с близкими по структуре движениями, отобранными для изучения. На этом этапе такие игры выполняют роль подводящих упражнений. Для закрепления специальных упражнений используют игровые соревнования.

Использование подвижных игр в качестве средств и методов спортивной тренировки позволяет решить задачи психической и моральной подготовки. Постоянное преодоление разнообразных препятствий, действуя в усложненных условиях, формирует морально-нравственную основу поведения занимающихся. Здесь воспитываются черты спортивного характера, отличающегося особой целеустремленностью и способностью к полной мобилизации в необходимых ситуациях. Игры для решения задач спортивной тренировки подбирают, главным образом, из числа тех, что хорошо знакомо учащимся. Но это, конечно, не исключает использование других, специально подобранных игр. [8]

Подвижные игры на снегу помогают формировать физические, моральные и волевые качества, способствуют лучшему овладению навыками в выполнении движений лыжника. Влияние игр на занимающихся зависит от содержания (сюжет, двигательные действия, правила), от методических приемов, с помощью которых лыжник овладевает играми, от способов их организации. Следует помнить о том, что игры сами по себе не всегда имеют положительное воспитательное значение. С приобретением в игре более совершенных умений и навыков у лыжника возникают новые интересы и потребности. В хорошо организованных играх совершенствуются функции организма, многократно упражняются и развиваются важные качества и способности, накапливается ценный опыт использования возможностей играющих, формируется общественно-значимые черты поведения.

На этапе первоначального изучения разучивают элементы техники, затем осваивают способ передвижения в целом. Особенности этой стадии изучения следующие: недостаточная точность движений в пространстве и времени, неточность мышечных усилий, неустойчивость ритма передвижений, наличие излишних движений. При этом обучающиеся затрачивают много лишних усилий и при этом выполняют движения при общей напряженности всех или большинства мышц тела. Все это обуславливает повышенную утомляемость, недостаточную работоспособность.

Для этого нужно проводить подвижные игры, которые совершенствуют координацию движений и быстроту.

Игры, совершенствующие равновесие и координацию лыжника целесообразно проводить в первой половине основной части урока.

Подбирая игру, ту или иную, следует учитывать возраст, физическую подготовку, условия проведения игры. [6]

Эти качества можно развивать в таких подвижных играх, как: «Прокладка железной дороги», «Поезд», «Веер», «Змейка», «сороконожка на лыжах», «Салки». «Прокладка железной дороги» учащиеся выстраиваются в шеренгу боком по направлению движения с интервалом 1 м. Передвигаются приставным шагом, прокладывая «железную дорогу». Выигрывают те, у кого ровнее и четче проезжая лыжня на снегу.

Подвижные игры на снегу требуют особо тщательной организации, чтобы избежать переохлаждения занимающихся. Для зимних игр существует одно правило: «Мороз не велик, а стоять не велит». Продолжительность игры в занятиях может быть различна. Это зависит от времени проведения игры 5-7 минут, от количества повторений каждой игры 2-3 раза, от задач занятий, от условий, в которых проходит игра, от подготовки занимающихся, а также от характера и темпа игры. Очень важно вовремя прекратить игру. Подвижные игры и игровые задания должны составлять 50% времени занятий.[6]

Систематизация подвижных игр на снегу в зависимости от их педагогической значимости.

В силу решения многих задач обучения и тренировки перед тренером встает вопрос о возможности подбора игр следующим образом: индивидуальные и командные игры.

Индивидуальные игры используются на начальном этапе подготовки, для освоения отдельных элементов техники, опираясь на психологические особенности детей.

Командные игры проводятся на более позднем этапе подготовки, когда сформирована психика и положительная атмосфера в коллективе.

В зависимости от поставленных в занятии задач выделяют три группы игр:

A) игры-упражнения для обучения и формирования отдельных элементов техники катания на лыжах;

Б) подвижные игры для формирования физических качеств, необходимых лыжнику;

B) игры-эстафеты для сопряженного решения задач формирования элементов техники катания на лыжах и развития физических качеств.

Комплекс игр и упражнений для обучения и формирования отдельных элементов техники катания на лыжах представляет собой следующие подвижные игры “Прокладка железной дороги”, “Поезд”, “Шире шаг”, “Быстрый спуск”, “Кто дальше проскользит”, “Лыжники-десантники”, “Самокат”, “Кто лучше”, направлены на овладение техникой лыжных ходов, спусков, поворотов, развитию физических качеств.

Необходимо помнить, что игры на лыжах должны проходить при быстром и активном участии всех занимающихся, на морозе до 10°, без ветра.[20]

Анализ научно-методических источников показал, что главная задача занятий лыжным спортом - достижение физического совершенства и наиболее высоких спортивных результатов, что и является основным отличием спорта от других видов занятий лыжами. Высокий уровень спортивных результатов требует постоянной и углубленной работы над совершенствованием техники и уровнем физической подготовленности в течение всего периода активных занятий лыжным спортом.

Наиболее подходящими для решения этих задач являются подвижные игры, которые создают различные изменяющиеся условия и многократные повторы технических элементов. Закрепление и совершенствование навыка идет в игровой форме, что не вызывает у занимающихся негативного отношения к процессу обучения.

Комплекс подвижных игр “Прокладка железной дороги”, “Поезд”, “Шире шаг”, “Быстрый спуск”, “Кто дальше проскользит”, “Лыжники-десантники”, “Самокат”, “Кто лучше” направлен на овладение техникой лыжных ходов, спусков, поворотов и развитие физических качеств.

Глава 2. Практическое изучение влияния подвижных игр на развитие физических качеств в спортивной тренировке лыжников

2.1 Методика определения уровня развития физических качеств лыжников

Физическое развитие и физическая (двигательная) подготовленность - важные компоненты здоровья, а их улучшение - одна из главных задач в спортивной тренировке. Во время проведения контроля за развитием двигательных способностей (физических качеств), эффективнее всего пользоваться методикой тестирования.

На основании тестирования в относительно короткие сроки можно получить важную информацию о состоянии здоровья, уровне развития двигательных способностей, эффективности используемых физических упражнений, увидеть, как изменяется (прогрессирует) уровень развития физических качеств.[10]

Тест - это измерение или испытание, проводимое для определения способностей или состояния человека. Таких измерений может быть очень много, в том числе на основе использования самых разнообразных физических упражнений. В качестве тестов могут использоваться лишь те испытания, которые отвечают специальным требованиям:

1. Должна быть определена цель применения любого теста;

2. Следует разработать стандартизированную методику измерения результатов в тестах и процедуру тестирования;

3. Необходимо определить надежность и информативность тестов;

4. Результаты тестов могут быть представлены в соответствующей системе оценки.

Система использования тестов в соответствии с поставленной задачей, организацией условий, выполнением тестов испытуемыми, оценка и анализ результатов называется тестированием. В основе тестов, используемых в физическом воспитании, в спортивной тренировке лежат двигательные действия (физические упражнения, двигательные задания). Такие тесты называются двигательными или моторными.

Физическая подготовленность или высокий уровень развития физических качеств — результат физической подготовки, целенаправленно организованного педагогического процесса по развитию двигательных способностей, приобретению физических умений и навыков. Включает следующие основные качества, которые находятся в сложной и неоднозначной связи между собой: сила, выносливость, координация, гибкость, быстрота. Степень развития этих качеств определяет физическую подготовленность человека. Обычно используют следующие обязательные простейшие тесты, отражающие уровень развития шести жизненно необходимых двигательных способностей:

1) скоростных (бег на 30 или 100 м);

2) координационных (бег на 3x10 м, прыжки через скакалку);

3) скоростно-силовых (прыжок в длину с места, подъем туловища за 30 с);

4) силовых (подтягивание, отжимание, вис на перекладине);

5) выносливости (бег на 1000, 2000, 3000 м);

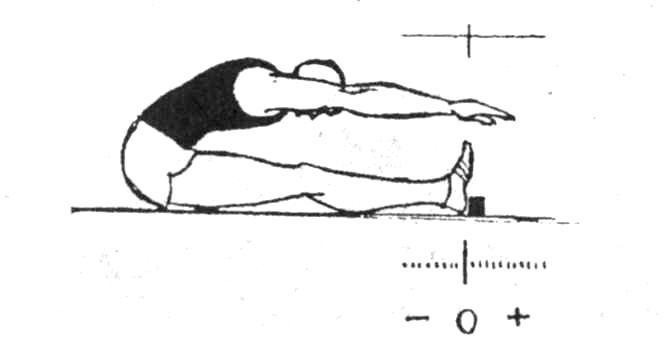

6) гибкости (наклон туловища вперед). Данное качество характеризует функциональные возможности опорно-двигательного аппарата, степень подвижности его звеньев и определяется максимальной амплитудой движений при наклоне вперед из положения стоя (ноги прямые) путем замера линейкой расстояния от опоры до кончиков пальцев рук, опущенных вниз. Если они ниже опоры, гибкость положительная (+), если выше опоры — отрицательная (—). Замер гибкости можно осуществлять из положения сидя. Различают гибкость активную, когда движения выполняются за счет мышечных сокращений, и пассивную, когда движения выполняются с помощью отягощений.

Для учащихся различных возрастов, спортсменов большинства видов спорта показатели физической подготовленности стандартизованы [13]. Создание единой универсальной формы для показателей физической подготовленности привело к увеличению количества тестовых физических упражнений с 6 (стандарт образования школьников) до 10 (в спортивной тренировке).

Выполнение этих тестовых упражнений характеризует исходный уровень развития и контролирует успешность совершенствования физических качеств в течение определенного времени.[8]

2.2 Характеристика тестов для определения уровня развития физических качеств лыжников

Для определения уровня развития физических качеств лыжников были отобраны следующие тесты (упражнения):

1) бег 30 метров (с высокого старта);

2) челночный бег 4 х 10 метров;

3) прыжки в длину с места;

4) 6-минутный бег (м);

5) наклон вперед из положения сидя (см);

6) подтягивания на перекладине (девочки на низкой).

Данные упражнения позволят выявить физические способности, такие как: скорость, координация, скоростно-силовые качества, сила, выносливость и гибкость.

1) бег 30 метров (с высокого старта) - Одним из самых главных компонентов бега на короткие дистанции является стартовая позиция. При беге на 30 метров старт осуществляется с верхней позиции. Для её занятия необходимо выгнуться вперед в верхней части туловища под углом 45 градусов. При этом опорная нога должна остаться на месте, в то время как другая нога должна быть выставлена вперед. На переднюю ногу должен быть максимально перенесен вест тела спортсмена, собирающегося пробежать данную дистанцию.

Как только спортсмен услышит стартовый сигнал необходимо броситься вперед. Совершив первые 5-6 шагов, необходимо перевести тело в вертикальное положение и далее продолжать бег до самого финиша именно в такой позиции.

2) челночный бег 4 х 10 метров - При четном количестве этапов кубики располагаются в 10 м от старта. Старт - высокий. Команды - ``На старт!'' и ``Марш!''. После старта следует преодолеть рабочий отрезок в 10 м, захватить кубик и перенести его обратно, поставив за линию старта. Окончанием дистанции 4х10 м является момент постановки второго предмета за линией. Броски кубика не допускаются.

3) прыжки в длину с места - Техника прыжка в длину с места. Исходное положение перед прыжком – «старт пловца» (ноги полусогнуты, туловище наклонено вперёд, руки отведены назад в стороны). Отталкивание производится обеими ногами до полного их выпрямления в коленных суставах с одновременным выносом рук вперёд и вверх. В полёте ноги сгибаются в коленях и выносятся вперёд. Во время приземления выполняется приседание, руки выносятся вперёд и в стороны, обеспечивая таким образом мягкое и устойчивое приземление.

4) 6-минутный бег (м) - бег выполняется на беговой дорожке стадиона, которая предварительно размечается на каждые 10 или 20 метров. Рекомендуется проводить забеги раздельно среди мальчиков и девочек. Во время бега педагог считает количество кругов, которые преодолели спортсмены. По истечении шести минут педагог подает звуковой сигнал (например, свисток), после которого спортсмены переходят на шаг, запомнив место, где их застал сигнал.

5 ) наклон вперед из положения сидя (см) - На полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20—30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 5 с, при этом не допускается сгибание ног в коленях.

) наклон вперед из положения сидя (см) - На полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20—30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 5 с, при этом не допускается сгибание ног в коленях.

6) подтягивания на перекладине (девочки на низкой) - выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис хватом сверху“. Каждому участнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами, рывки, махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок участника находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах.

2.3 Характеристика подвижных игр для развития физических качеств на учебно-тренировочных занятиях лыжным спортом

Анализ научно-методических источников и изучение опыта тренеров в лыжном спорте показали наиболее эффективные средства для развития физических качеств в учебно-тренировочном процессе лыжников.

Были подобраны командные, одиночные, соревновательные игры, используемые для развития физических качеств:

Многоборье на лыжах -

Каждый лыжник, участвующий в многоборье, должен выполнить следующие пять заданий:

По всему склону горы поставлены вешки на расстоянии в 15–20 шагов одна от другой. Надо съехать с горы, огибая одну вешку справа, другую – слева.

На склоне горы, примерно в 10 шагах от ее подножия, лежит на снегу цветной платок. Спускаясь с горы без палок, лыжник должен поднять платок на полном ходу.

Из снега сделаны два валика длиной примерно по метру, высотой в 25–30 см. Один валик находится недалеко от вершины горы, другой – вблизи ее подножия. Задача лыжника – съехать с горы и пересечь при этом оба валика.

У подножия горы в снег воткнута вешка, а выше нее на 15 шагов – флажок. Съезжая с горы, надо остановиться точно у вешки; тормозить можно, только проехав флажок.

На середине между вершиной горы и ее подножием поставлен флажок. Отсюда лыжник должен спуститься, стоя обеими ногами на одной лыже и балансируя руками, вытянутыми в стороны.

Подвижная игра на лыжах «Буксиры» -

Все участники распределяются по парам примерно равных по силам партнеров. Стоящий сзади подает концы лыжных палок впереди стоящему партнеру. Длина дистанции – 70 м. На старте выстраивается любое количество пар (до 20). Гонки начинаются по сигналу руководителя. Чтобы быстрее разбежаться на старте, буксируемый делает 10–15 шагов, а дальше скользит по инерции по лыжне идущего впереди. Добежав до финиша (он обозначается флажком), игроки – первые номера в паре – передают свои палки напарникам, меняются местами и уже без сигнала возвращаются к линии старта. Побеждает команда (пара), сумевшая быстрее всех пройти маршрут.

Подвижная игра на лыжах «Накаты» -

Каждый лыжник делает фронтально от линии старта десять скользящих шагов. Цель – оказаться как можно дальше. После десятого, завершающего шага лыжник втыкает в снег свой флажок, который держал в руке. Победитель тот, у кого 10 шагов окажутся самыми длинными.

«Эстафета» -

Подготовка (рис. 1). На поляне (стадионе) чертиться стартовая линия, на расстоянии 80-100м – линия финиша. Играющие делятся на равные по количественному составы команды и встают у стартовой линии в колонну по одному, одна колонна параллельна другой. Каждая команда прокладывает две параллельно идущие лыжни для движения туда и обратно.

Проведение. По команде игроки, стоящие впереди колонн, стараются быстрее пройти до финишной линии и вернуться на старт, чтобы касанием руки передать эстафету второму участнику своей команды, и т.д., пока все игроки не примут участие. Побеждает команда, последний игрок которой первым на обратном пути пересечет линию старта.

зависимости от решаемых задач каждый игрок может передвигаться в одну сторону одним ходом (например, попеременным), а обратно – другим (одновременным). Способ передвижения можно задавать также для игроков каждого этапа, ходы выполнять как с палками, так и без палок. Можно изменять нагрузку, увеличивая или сокращая расстояние от старта до финиша. Эстафета может быть встречной.

И нтересно проходит слаломная эстафета с установкой на отрезке старта до финиша нескольких флажков на расстоянии 8–10 м один от другого. При этом каждый игрок должен огибать флажки поочередно справа и слева. Трассу «слалома» можно упрощать или усложнять, изменяя расстояние между флажками, используя различные по трудности препятствия. Важно заранее оговорить условия передвижения туда и обратно.

нтересно проходит слаломная эстафета с установкой на отрезке старта до финиша нескольких флажков на расстоянии 8–10 м один от другого. При этом каждый игрок должен огибать флажки поочередно справа и слева. Трассу «слалома» можно упрощать или усложнять, изменяя расстояние между флажками, используя различные по трудности препятствия. Важно заранее оговорить условия передвижения туда и обратно.

Правила. Начинать игру можно только по сигналу. Использовать заданный в эстафете способ передвижения. Строго выполнять условия начала движения для игроков второго, третьего и последующих этапов.

5. «Догонялки» -

Вариант 1. Подготовка (рис. 2). На достаточно просторной площадке прокладывают сбоку вдоль поляны две параллельные лыжни на расстоянии 6–12 м одна от другой. Игроки делятся на две команды, равные по количеству участников, и выстраиваются в две колонны на параллельных лыжнях.

Вариант 1. Подготовка (рис. 2). На достаточно просторной площадке прокладывают сбоку вдоль поляны две параллельные лыжни на расстоянии 6–12 м одна от другой. Игроки делятся на две команды, равные по количеству участников, и выстраиваются в две колонны на параллельных лыжнях.

Проведение. По команде две параллельные колонны игроков двигаются вперед, не торопясь и сохраняя равнение в парах. Затем неожиданно руководитель подает команду «направо», и участники обеих команд поворачивают в указанную сторону. Игроки команды, оказавшейся впереди, убегают, а участники другой команды, находящейся сзади, догоняют их и «осаливают» касанием своих лыж пяточной части лыж убегающего от них игрока. Игра заканчивается по сигналу руководителя, когда игроки после поворота пробегут 40–80 м (расстояние между параллельными лыжнями и длина отрезка для ускорения зависят от подготовленности занимающихся, а также решаемых во время игры задач). Подсчитывают количество «осаленных» игроков-соперников. Затем игра повторяется, но убегает уже другая команда. Игру можно проводить в несколько серий. Победителя определяют по наибольшему количеству «осаленных» игроков-соперников.

Правила. При движении по параллельным лыжням (до поворота) сохранять равнение в парах. Догонять только своего напарника, «осаливание» его палками запрещено (только касанием лыж). Убегающие игроки передвигаются строго прямолинейно, чтобы не допускать столкновений.

Использование этих подвижных игр способствует развитию всех физических качеств лыжников, так как они подобранны с учетом разностороннего влияния на их развитие.

Заключение

В процессе многолетней подготовки лыжника для развития физических и волевых качеств, обучения технике и тактике, повышения уровня функциональной подготовки применяется необычайно широкий круг различных упражнений. Каждое из применяемых упражнений оказывает на организм лыжника-гонщика многообразное воздействие, но вместе с тем решение тех или иных задач подготовки зависит от целенаправленного применения определенных упражнений.

Точный выбор упражнений при обучении и тренировке во многом определяет эффективность многолетней подготовки на всех ее этапах. Во всех случаях подбора упражнений следует исходить из взаимодействия навыков при обучении и физических качеств при тренировке, используя их положительный перенос с одного упражнения на другое.

Роль подвижных игр в спортивной подготовке юных лыжников трудно переоценить. По существу, здесь речь идёт об использовании наиболее эффективного в этих условиях игрового метода. Высокое его достоинство состоит в том, что он делает доступным изучение технически сложных упражнений и одновременного развития физических качеств.

Игры ценны, как средство овладения всем багажом жизненно важных двигательных навыков. Освоение техники спортивных движений и повышение уровня развития физических качеств полноценно проходит только при системном использовании подвижных игр.

Подвижные игры на снегу требуют особо тщательной организации, чтобы избежать переохлаждения детей. Для зимних игр существует одно правило: «Мороз не велик, а стоять не велит». Продолжительность игры в занятиях может быть различна. Это зависит от времени проведения игры 5-7 минут, от количества повторений каждой игры 2-3 раза, от задач занятий, от условий, в которых проходит игра, от подготовки занимающихся, а также от характера и темпа игры.

Литература

Антонова, О.Н., Кузнецов, В.С. Лыжная подготовка. Методика преподавания. [Текст]: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/ О.Н. Антонова, В.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 208 с.

Антонов, Ю. С. Индивидуальная направленность тренировочного процесса студентов лыжников-гонщиков на этапе спортивного совершенствования. [Текст]: Автореф. …канд. пед. наук / Ю. С. Антонов - М., 1985. - с.20

Андреева, О. В. Программирование тренировочного процесса квалифицированных лыжников-гонщиков на основе комплексного контроля. [Текст]: Автореф. … канд. пед. наук./ О. В. Андреева - Челябинск, 2000. - 205 с.

Баталов, А. Г. Нормирование тренировочных нагрузок по информативным показателям у лыжников-гонщиков старших разрядов. [Текст]: Автореф. …канд. пед. наук / А. Г. Баталов - М., 1985. - 25 с.

Бутин, И. М. Лыжный спорт. [Текст]: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. / И. М. Бутин - М.: Спорт, 2000. - 368 с.

Глязер, С. Зимние игры и развлечения. [Текст]: метод. пособие/ С. Глязер. – М., 1973.- 44 с.

Камаев, О.И. Теоpетико-методические основы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков. [Текст]: метод. пособие/ О.И. Камаев. - Харьков: ХаГИФК, 1999. - 172 с.

Кондраков, В.И. Лыжи. Первые шаги. [Текст]: пособие для тренера/ В.И. Кондраков. – М., ФиС, 1983.-112 с.

Коротков, И.П. Подвижные игры в занятиях спортом. [Текст]: пособие для тренера/ И.П. Коротков. – М., ФиС, 1971.- 59 с.

Михайлов, В.И. Вопросы управления тренировочным процессом в лыжном спорте. [Текст]: метод. пособие для тренеров/ В.И. Михайлов. – Омск, 1984.- 31-33 с.

Кондрашов, А. В. Специально-подготовительные упражнения в технической подготовке лыжников старших разрядов. [Текст]: Автореф. … канд. пед. наук./ А. В. Кондрашов - М., 1987. - 20 с.

Лыжный спорт. [Текст]: Учебник для инт-ов и техн. физ. культ./Под ред. В.Д. Евстратова, Б.И. Сергеева, Г.Д. Чукардина. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 319 с.

Лыжный спорт. [Текст]: Учебник для средних и физкультурных учебных заведений./ Под общ. ред. Матвеева Э.М. - М.: Физкультура и спорт, 1975.- 19-46.

Лыжный спорт. [Текст]: Учебник для техникумов физической культуры/ Под ред. Е.И. Кудрявцева и др. - Изд. 2-е, перераб., и доп. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 287с.

Мулик, В.В. Система многолетнего спортивного совершенствования в усложненных условиях сопряжения основных сторон подготовленности спортсменов (на материале лыжного спорта). [Текст]: Дис. … д-ра наук з физ. воспит. и спорту./ В.В. Мулик - М., 2002. - 515 с.

Манжосов, В. Н. Тренировка лыжников-гонщиков. [Текст]: учебное пособие/ В. Н.Манжосов - М - Физкультура и спорт, 1986, - 96 с.

Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. [Текст]: учебное пособие / В.Н. Платонов – М.: Олимпийская литература, 1997. - С. 364-367.

Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. [Текст]: учебное пособие / В.Н. Платонов - М.: АО КД "Олимпийская литература", 1997. – 583 с.

Пестунов, Т. В. Оптимизация тренировочных нагрузок у лыжников-гонщиков на основе учета их индивидуальных особенностей. [Текст]: Автореф. канд. пед. наук/ Т. В. Пестунов - Хабаровск, 1999. - 22 с..

Портных, Ю.И. Спортивные и подвижные игры. [Текст]: метод пособие/ Ю.И. Портных. – М., 1984.- 10-14 с.

Раменская, Т.И. Специальная подготовка лыжника. [Текст]: Учебная книга./ Т.И. Раменская - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 228 с.

Шапошников, В.Д. Становись на лыжи. [Текст]: метод. пособие для тренеров/ В.Д. Шапошников. – Л., Лентос, 1986.- 42 с.

Приложение 1.

Подвижные игры на лыжах

«Салки на горке»

Данная игра аналогична игре «Салки», но проводят ее на горке. Основное назначение игры - совершенствование спусков, поворотов, остановок и подъемов. Первоначально в «Салки на горке» играют без палок, а по мере освоения лыжной техники - с палками.

«Догонялки»

На просторной поляне прокладывается по кругу лыжня и разбивают ее на равные по длине участки и обозначают флажком или веточкой линию старта. Игроки встают по одному на каждой линии старта. Дается общий старт, игроки развивая предельную скорость, стараются догнать лыжника, идущего впереди и коснуться своими лыжами концов лыж соперника. Как только это происходит, тот, кого догнали – выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока на лыжне не останется один лыжник, который становится победителем.

«У какой елки меньше ветвей»

Играющие делятся на две команды и становятся в две колонны на линии старта. Для каждой команды назначается судья по подсчету количества коньковых скользящих шагов. По сигналу первые номера в колоннах передвигаются к финишу коньковым ходом без отталкивания руками, стараясь сделать как можно меньше шагов на контрольном отрезке. Затем подается команда для вторых, третьих и т. д. побеждает команда, которая в сумме сделала меньше коньковых скользящих шагов, образно названных елочными ветвями.

«Лыжная сороконожка»

Команды игроков выстраиваются на линии старта в колонну по одному. У направляющего и замыкающего игроков команды две лыжные палки, остальные лыжники имеют по одной палке, например, в правой руке. Первый в колонне опирается на одну (допустим, левую) палку, а вторую (правую) подает следующему за ним, и тот держит ее за нижний конец, перед кольцом упора, а свою палку протягивает следующему игроку и т. д. получается соединенная палками цепочка лыжников одной команды.

По команде лыжники, не расцепляясь, идут заданным лыжным ходом к финишу. Побеждает команда, замыкающий игрок которой первым пересечет линию финиша.

«Смелые спуски»

Выбирают открытый, ровный, длинный склон, на вершине склона отмечают линию старта, на выкате – линию финиша. Все игроки выстраиваются на старте. По команде игроки спускаются с горы и выполняют установленные на каждую игру задания. Возможно следующие варианты заданий.

Первый вариант – спуск с подседанием. Лыжники во время спуска сгибают и разгибают ноги в коленях, удерживая палки за середину. Побеждает игрок, уехавший дальше.

Второй вариант – спуск с расстановкой и собиранием предметов (флажки, веточки), игра командная. При спуске первый игрок команды расставляет (втыкает в снег) на контрольном участке установленное количество предметов. Второй собирает все расставленные предметы и поднявшись в гору, передает следующему игроку команды и т. д. ![]()

Третий вариант – «Не сбей палку!» по правой стороне от лыжни вертикально втыкают 4-5 палок на расстоянии около 10 метров одна от другой, на первую палку надевают заранее подготовленный мешочек (можно рукавичку, шапочку).

Игрок, спускающийся первым, снимает с палки мешочек и кладет на снег, как можно ближе к палке, второй, поднимает во время спуска мешочек и надевает на вторую палку, третий – снимает, четвертый вновь одевает на следующую палку и т. д. Побеждает команда, которая первой доставит мешочек до финиша, не сбив ни одной палки.

«Эстафета»

Играющие делятся на равные команды по количественному составу, у каждой команды две параллельные лыжни для движения туда и обратно.

По команде, впередистоящие игроки стараются быстрее пройти до финишной линии и обратно, чтобы касанием руки передать эстафету следующему участнику своей команды, таким образом, пока вся команда не проделает этот путь.

Побеждает команда, последний игрок, которой первым пересечет линию старта.