Как люди научились считать: Операции над числами

Презентацию выполнила Егорова Мария

Ученица 3 «Б» класса МБОУ «Лицей № 56»

Руководитель Кладиева Елена Васильевна

Давным-давно , многие тысячи лет назад, наши далекие предки жили небольшими племенами. Они бродили по полям и лесам, по долинам рек и ручьев, разыскивая себе пищу. Питались листьями, плодами и корнями - различных растений. Иногда ловили рыбу, собирали ракушки или охотились. Одевались в шкуры убитых зверей. Жизнь первобытных людей мало чем отличалась от жизни животных. Да и сами люди отличались от животных только тем, что владели речью и умели пользоваться простейшими орудиями труда: палкой, камнем, или камнем, привязанным к палке.

Первобытные люди, так же как и современные маленькие дети, не знали счета. Но теперь детей учат считать родители и учителя, старшие братья и сестры, товарищи. А первобытным людям не у кого было учиться. Их учителем была сама жизнь. Поэтому и «обучение» шло медленно.

Наблюдая окружающую природу, от которой полностью зависела его жизнь, наш далекий предок из множества различных предметов сначала научился выделять отдельные предметы. Из стаи волков - вожака стаи, из стада оленей - одного оленя, из выводка плавающих уток - одну птицу, из колоса с зернами - одно зерно.

Поначалу они определяли это соотношение как "один" и "много".

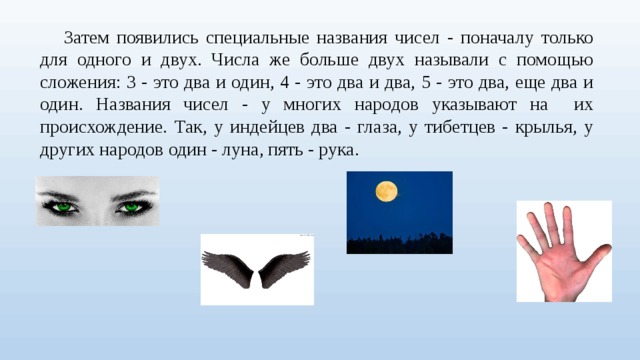

Частые наблюдения множеств, состоявших из пары предметов (глаза, уши, рога, крылья, руки), привели человека к представлению о числе. Наш далекий предок, рассказывая о том, что видел двух уток, сравнивал их с парой глаз. А если он видел их больше, то говорил: "Много". Лишь постепенно человек научился выделять три предмета, ну а затем четыре, пять, шесть. Учиться считать требовала жизнь.

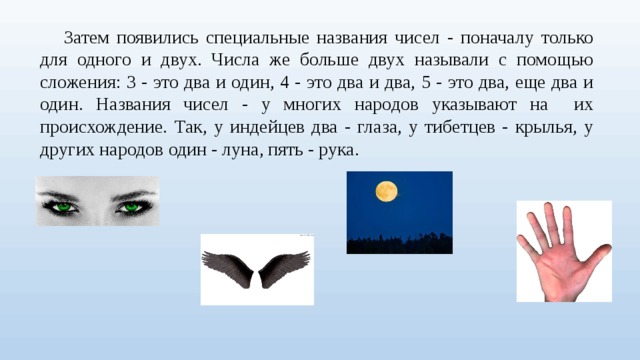

Затем появились специальные названия чисел - поначалу только для одного и двух. Числа же больше двух называли с помощью сложения: 3 - это два и один, 4 - это два и два, 5 - это два, еще два и один. Названия чисел - у многих народов указывают на их происхождение. Так, у индейцев два - глаза, у тибетцев - крылья, у других народов один - луна, пять - рука.

Потом люди научились записывать цифры. В разных странах и в разные времена это делалось по-разному. Когда люди не умели еще делать бумагу, записи появлялись в виде зарубок на палках и костях животных, в виде отложенных ракушек или камешков или в виде узелков, завязанных на ремне или веревке.

Людям все чаще нужно было пересчитывать такое количество предметов, на которое пальцев не хватало. Постепенно были придуманы новые приемы счета. Прошли многие тысячи лет. Развились обмен и торговля, которые потребовали от людей новых навыков в счете, в действиях с числами. Так постепенно возникли арифметические действия и операции над числами .

Счет

Количество предметов то увеличивалось, то уменьшалось, поэтому важно было уметь складывать и вычитать. Помогал в этом нашим далеким предкам их первобытный компьютер — десять пальцев на руках. Длительное время сложение чисел люди выполняли только устно с помощью каких-либо предметов — пальцев, камешков, ракушек, бобов и прочее, а позже на специальных приборах — счетной скамье или счетах.

СЛОЖЕНИЕ

В Древней Индии было принято записывать слагаемые в столбик — одно под другим; сумму же записывали над слагаемыми, сложение начинали с наивысшего разряда, то есть слева направо. Если записанная в сумме цифра при сложении последующего низшего разряда изменялась, то ранее записанную цифру стирали, а на ее место вписывали новую. Этот прием в начале 9 века стали применять в Европе. В начале 15 века действие сложения стали обозначать начальной буквой слова плюс (в латинском алфавите — Р), которое означало «сложить», а затем обозначать сложение знаком « + », который вскоре получил всеобщее признание, видимо, потому, что его начертание напоминает сложение двух палочек.

Вычитание

В Древней Индии вычитание чисел выполняли способом отсчитывания от уменьшаемого по одному, пока не получится вычитаемое. Арабы перечеркивали цифры и надписывали новую цифру над перечеркнутой. Это было очень неудобно. Тогда арабские математики, используя тот же прием вычитания, стали начинать действие с низших разрядов, т. е. раз работали новый способ вычитания, сходный с современным.

Для обозначения вычитания в 3 веке до нашей эры в Греции использовали перевернутую греческую букву пси (Ф). Итальянские математики пользовались для обозначения вычитания буквой М, начальной в слове минус. В 16 веке для обозначения вычитания стали применять знак «-» . Вероятно, этот знак перешел в математику из торговли. Торговцы, отливая для продажи вино из бочек, черточкой мелом обозначали число мер проданного из бочки вина.

Умножение

Умножение — это особый случай сложения нескольких одинаковых чисел. Умножать люди начали значительно позже, чем складывать. Математики Индии сразу записывали произведение, выполняя промежуточные вычисления на песке или в уме. Индийский прием умножения перешел к арабам. В Европе произведение называли «сумма умножения». Название «множитель» упоминается в работах 6 веке, а «множимое» — в 13 веке.

В 17 веке некоторые из математиков стали обозначать умножение косым крестиком — «х», а другие употребляли для этого точку. В 16—17 веках для обозначения действий применяли различные символы — единообразия в их употреблении не было. Только в конце 18 веке большинство математиков стали употреблять в качестве знака умножения точку, но допускали и употребление косого креста. Знаки умножения (•, х) и знак равенства (=) стали общепризнанными благодаря авторитету знаменитого немецкого математика Готфрида Вильгельма Лейбница (1646— 1716).

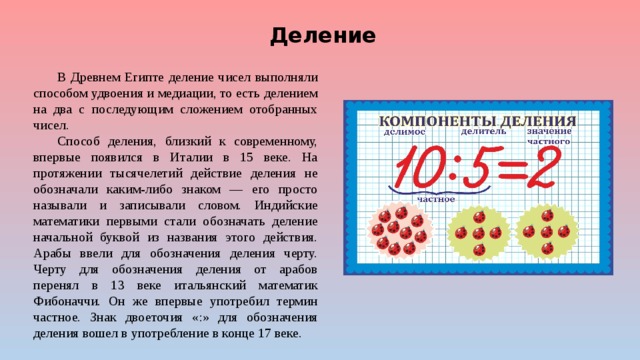

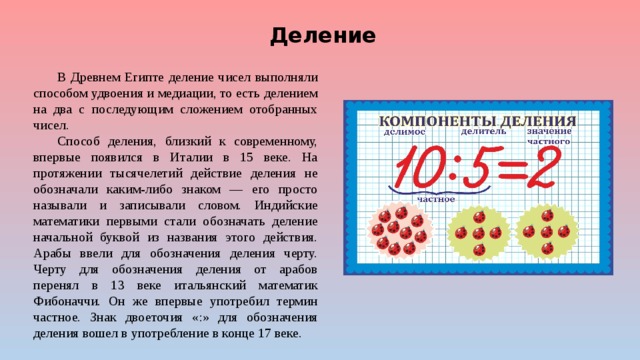

Деление

В Древнем Египте деление чисел выполняли способом удвоения и медиации, то есть делением на два с последующим сложением отобранных чисел.

Способ деления, близкий к современному, впервые появился в Италии в 15 веке. На протяжении тысячелетий действие деления не обозначали каким-либо знаком — его просто называли и записывали словом. Индийские математики первыми стали обозначать деление начальной буквой из названия этого действия. Арабы ввели для обозначения деления черту. Черту для обозначения деления от арабов перенял в 13 веке итальянский математик Фибоначчи. Он же впервые употребил термин частное. Знак двоеточия «:» для обозначения деления вошел в употребление в конце 17 веке.

ЗНАК РАВЕНСТВА

Знак равенства (=) впервые введен английским учителем математики Р. Рекордом в 16 веке. Он пояснял: «Никакие два предмета не могут в большей степени быть равны между собой, как две параллельные линии». Но еще в египетских папирусах встречается знак, который обозначал равенство двух чисел, хотя этот знак совершенно не похож на знак = .

Роберт Рекорд