Искусство в годы Великой Отечественной войны

Авторы проекта: учащиеся 10 «Б» класса

- Глинчикова Екатерина Андреевна

- Бушина Анна Александровна

Руководитель проекта: обществознания

Копенко Ольга Николаевна

МОУ «Гимназия № 1 г.Железногорска Курской обл.

Актуальность темы

Великая Отечественная Война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжесть и кровопролитие нанесло огромный отпечаток в сознании людей, и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Огромную роль сыграла художественная культура и музыка для людей, сражавшихся за честь и свободу Родины.

Цель: ознакомиться с русским

искусством в годы войны.

Задачи: рассмотреть художественные

работы, скульптуры

и музыкальное творчество

военного времени

проанализировать значимость

русского искусства.

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое активное участие в борьбе с врагом.

Между боями они успевали выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу были пропагандистами, устраивали выставки, они превратили искусство в оружие против врага – не менее опасное, чем настоящее.

В течение войны было организовано много выставок, среди них две всесоюзные («Великая Отечественная война» и «Героический фронт и тыл») и 12 республиканских.

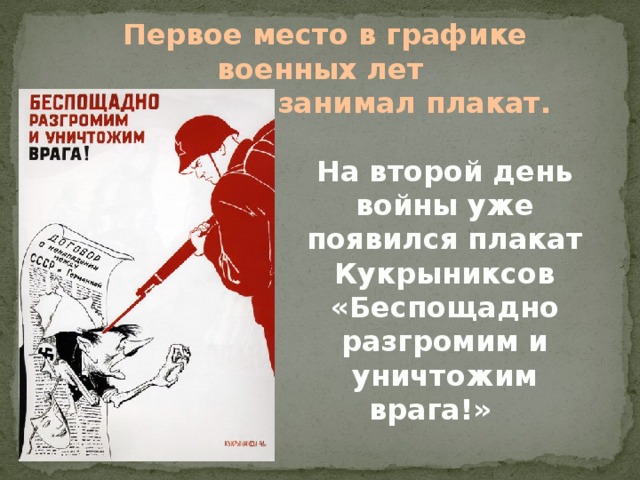

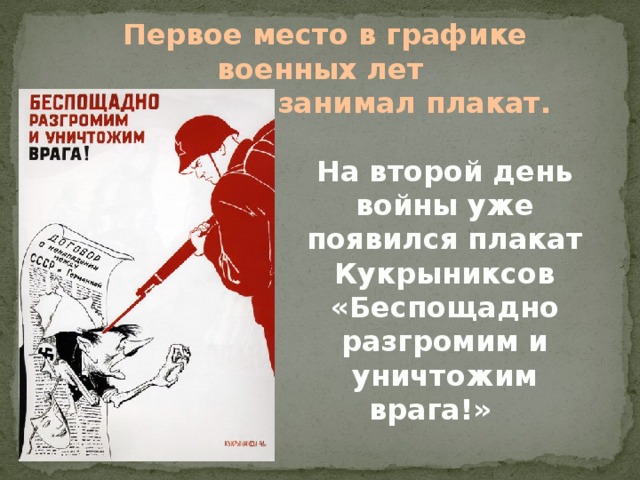

Первое место в графике военных лет

занимал плакат.

На второй день войны уже появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

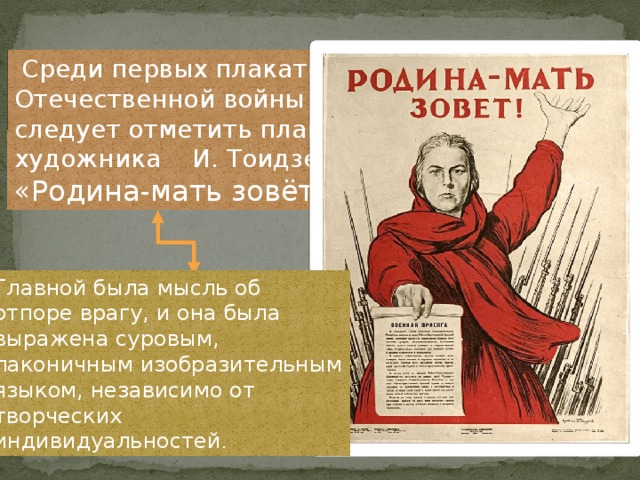

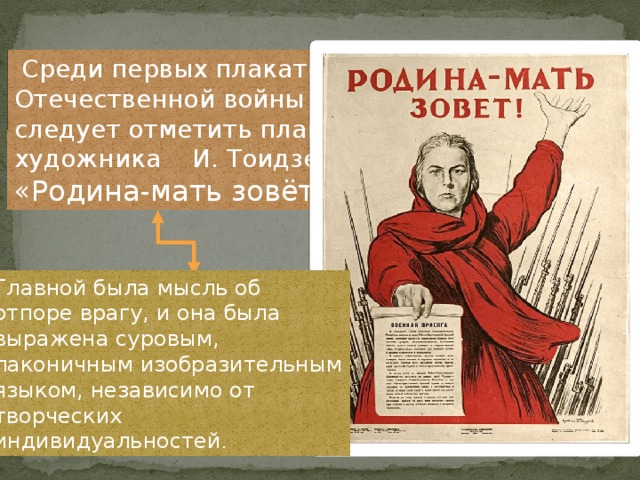

Среди первых плакатов Отечественной войны следует отметить плакат художника И. Тоидзе «Родина-мать зовёт».

Главной была мысль об отпоре врагу, и она была выражена суровым, лаконичным изобразительным языком, независимо от творческих индивидуальностей .

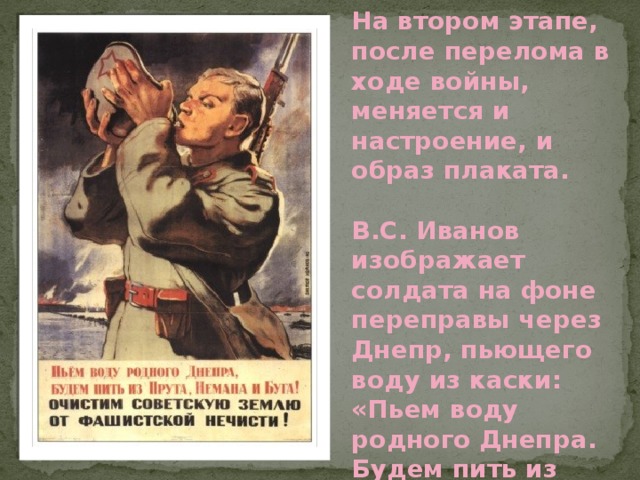

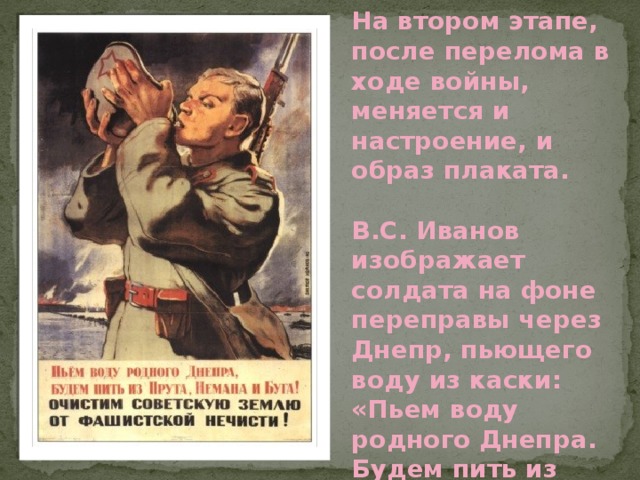

На втором этапе, после перелома в ходе войны, меняется и настроение, и образ плаката.

B.C. Иванов изображает солдата на фоне переправы через Днепр, пьющего воду из каски: «Пьем воду родного Днепра. Будем пить из Прута, Немана и Буга!» (1943).

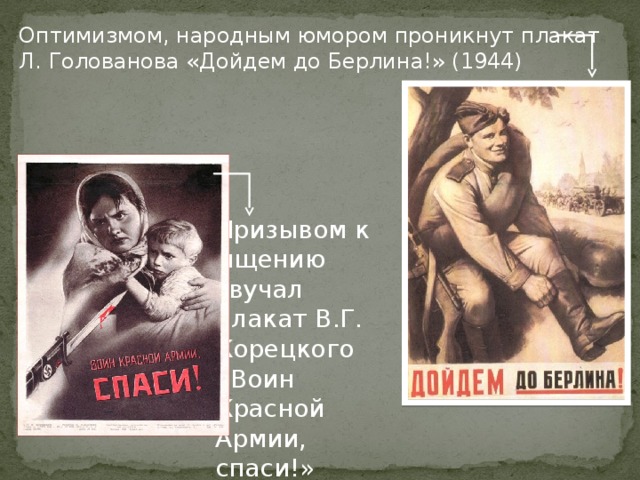

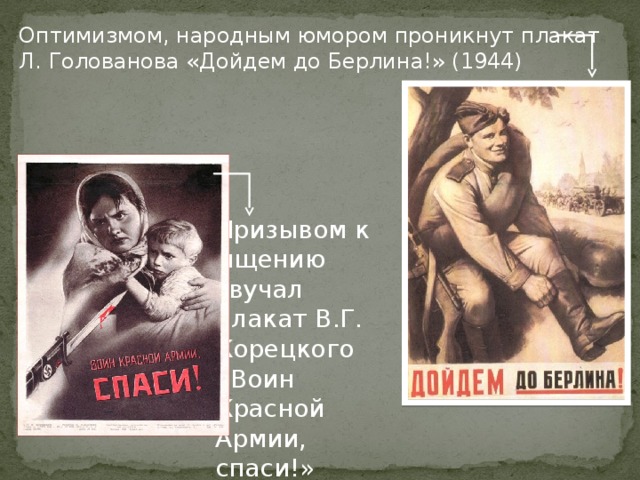

Оптимизмом, народным юмором проникнут плакат

Л. Голованова «Дойдем до Берлина!» (1944)

Призывом к мщению звучал плакат В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942)

С первых дней войны начинают выходить «Окна ТАСС». Создаваемые вручную –нанесением красок на бумагу через трафарет – в яркой, броской цветовой гамме они мгновенно откликались на все важнейшие военные и политические события.

В 1941–1945 гг. развивается и бытовой, и пейзажный жанр, но они всегда так или иначе связаны с войной. О зверствах фашистов, об их надругательстве над советскими людьми поведал художник А. А. Пластов в картине «Фашист пролетел»

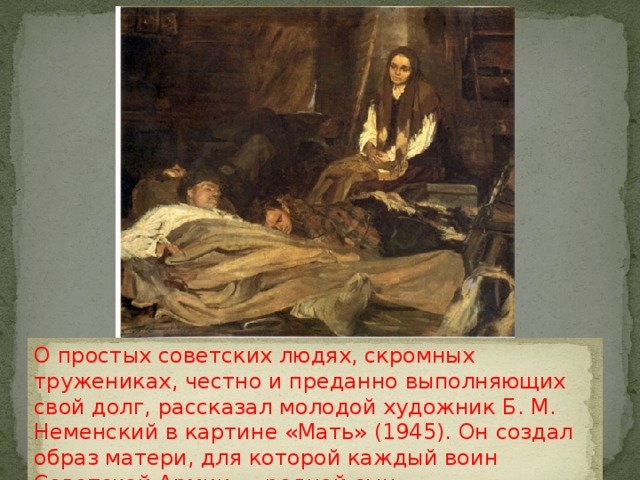

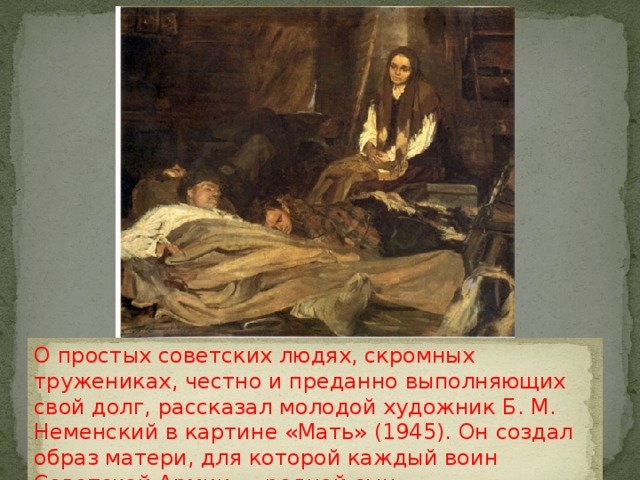

О простых советских людях, скромных тружениках, честно и преданно выполняющих свой долг, рассказал молодой художник Б. М. Неменский в картине «Мать» (1945). Он создал образ матери, для которой каждый воин Советской Армии — родной сын.

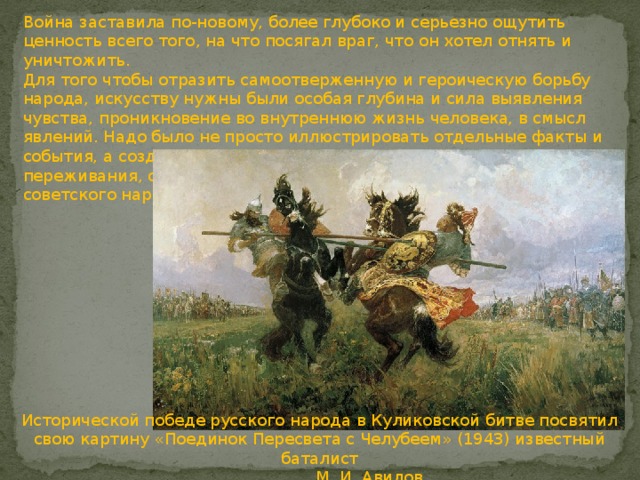

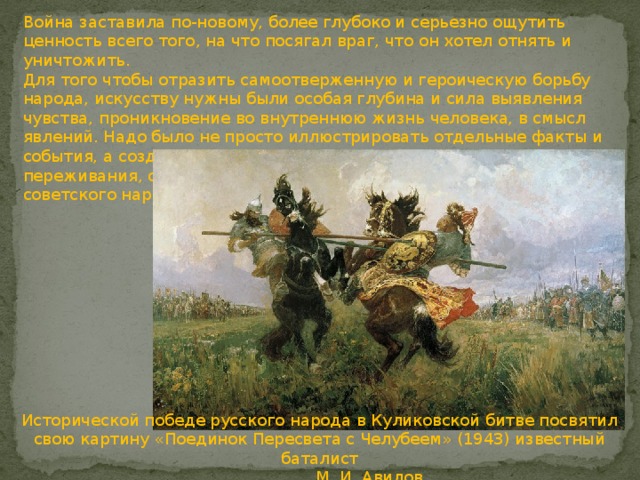

Война заставила по-новому, более глубоко и серьезно ощутить ценность всего того, на что посягал враг, что он хотел отнять и уничтожить. Для того чтобы отразить самоотверженную и героическую борьбу народа, искусству нужны были особая глубина и сила выявления чувства, проникновение во внутреннюю жизнь человека, в смысл явлений. Надо было не просто иллюстрировать отдельные факты и события, а создавать образы, несущие в себе большие чувства, переживания, отвечающие высокому патриотическому подъему советского народа.

Исторической победе русского народа в Куликовской битве посвятил свою картину «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) известный баталист

М. И. Авилов.

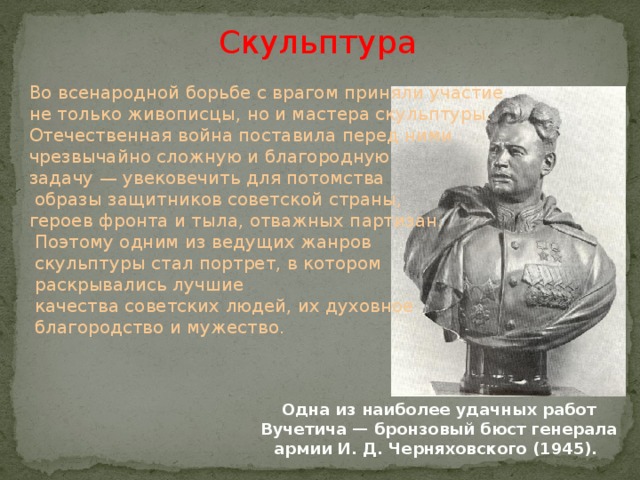

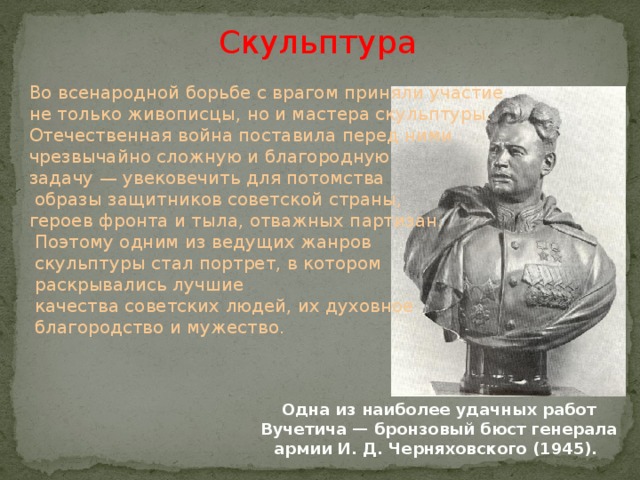

Скульптура

Во всенародной борьбе с врагом приняли участие

не только живописцы, но и мастера скульптуры.

Отечественная война поставила перед ними

чрезвычайно сложную и благородную

задачу — увековечить для потомства

образы защитников советской страны,

героев фронта и тыла, отважных партизан.

Поэтому одним из ведущих жанров

скульптуры стал портрет, в котором

раскрывались лучшие

качества советских людей, их духовное

благородство и мужество.

Одна из наиболее удачных работ Вучетича — бронзовый бюст генерала армии И. Д. Черняховского (1945).

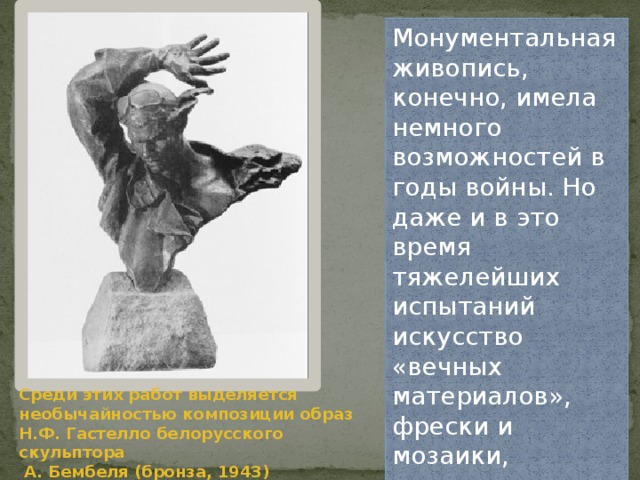

Монументальная живопись, конечно, имела немного возможностей в годы войны. Но даже и в это время тяжелейших испытаний искусство «вечных материалов», фрески и мозаики, продолжало свое существование и развитие.

Среди этих работ выделяется необычайностью композиции образ Н.Ф. Гастелло белорусского скульптора

А. Бембеля (бронза, 1943)

МУЗЫКА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

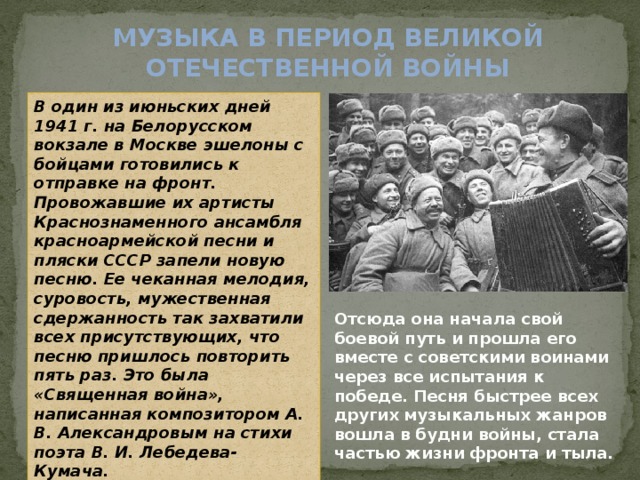

В один из июньских дней 1941 г. на Белорусском вокзале в Москве эшелоны с бойцами готовились к отправке на фронт. Провожавшие их артисты Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР запели новую песню. Ее чеканная мелодия, суровость, мужественная сдержанность так захватили всех присутствующих, что песню пришлось повторить пять раз. Это была «Священная война», написанная композитором А. В. Александровым на стихи поэта В. И. Лебедева-Кумача.

Отсюда она начала свой боевой путь и прошла его вместе с советскими воинами через все испытания к победе. Песня быстрее всех других музыкальных жанров вошла в будни войны, стала частью жизни фронта и тыла.

Музыка вливала новые силы в уставших бойцов, вдохновляла в бою. Она помогала с достоинством принять неизбежную смерть. Не случайно певец А. И. Окаемов, идя на казнь в немецком плену, запел «Орленка» В минуты краткого отдыха звучали лирические песни «В землянке», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде» Песня как бы сокращала расстояния, приближала родных и близких, в песне солдат выражал свое чувство к любимой, веру в ее любовь. «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви» — как много значили эти простые слова в суровые военные будни!

Славную судьбу имели некоторые песни .

Песня «Шумел сурово брянский лес» была создана композитором С. А. Кацем на стихи А. В. Софронова по просьбе брянских партизан. Вскоре ее запела вся страна.

Сегодня ее мелодия звучит в Брянске на площади Партизан у Памятника вечной славы павшим в боях за освобождение Брянска и Вечного огня.

Почти легендарную популярность обрела «Катюша». Написанная еще в мирное время, она в годы войны пелась повсюду, на ее мелодию подбирались самые разные стихи. Задорная и лирическая, она несла с собой веру в победу.

После войны «Катюша» стала своего рода паролем дружбы. Ее знают во всех странах и поют на разных языках.

Многие музыканты сражались с врагом в рядах Советской Армии. Оставшиеся в тылу отдавали фронту свой талант и свое искусство. 473 тысячи концертов дали артисты и музыканты на передовых позициях действующей армии. Свыше 500 раз пела К. И. Шульженко перед воинами Ленинградского фронта в первый год войны.

Под вражескими пулями звучали арии из опер, песни, произведения камерной и симфонической музыки.

Артисты понимали ответственность своей миссии.

В холодные дни, в суровых условиях фронта

они выступали в концертных костюмах,

в лучшей артистической форме,

стремясь хоть на короткое

время создать для солдат

атмосферу праздника.

«Прямо на снегу стоит Лидия Русланова... На ней яркий сарафан. На голове цветной платок... На шее бусы. Она поет...»

Музыка вдохновляла не только бойцов, но и тружеников тыла. Когда в глубь страны были эвакуированы многие театры и исполнительские коллективы Москвы, Ленинграда и городов, временно оккупированных врагом, центром музыкальной жизни в них стало радио.

По радио вся страна слушала голоса

А. В. Неждановой, Н. А. Обуховой,

С. Я. Лемешева, игру пианистов М. В. Юдиной,

С. Т. Рихтера, многих других известных

и любимых артистов.

Первого Мая 1942 г. под жестоким обстрелом

оркестр исполнил 6-ю симфонию П. И. Чайковского».

Ленинградцам были показаны 81 опера и 55 балетов.

В заключении, анализируя свой рассказ, хотелось бы отметить, что советский народ боролся не только за свою свободу, но и за спасение мировой культуры. Не случайно один из американских журналистов назвал Советский Союз «великой надеждой человечества». Интерес к советскому искусству был необычайно велик во всем прогрессивном мире.

В 1941–1945 гг., в годы великой битвы с фашизмом, художниками было создано немало произведений, в которых они и выразили всю трагедию войны, и прославили подвиг победившего народа.

К сожалению не было возможности сооружать памятники. Но именно в дни войны у многих скульпторов рождаются новые замыслы и проекты.

Подлинным триумфом ознаменовалось на Западе исполнение «Ленинградской симфонии»

Д. Шостаковича. 22 июня 1942 г. ее премьера состоялась в Лондоне.

«Страна, художники которой в эти суровые дни в состоянии создавать произведения такой бессмертной красоты и высокого духа, — непобедима» — так выразил свои впечатления от симфонии один из американских критиков. В этих словах — признание нравственной силы советского народа, советской музыки.