Просмотр содержимого документа

«Презентация к уроку изобразительного искусства на тему "Историческая живопись"»

Историческая живопись Василия Сурикова

«История не терпит суесловия,

Трудна её народная стезя.

Её страницы, залитые кровью,

Нельзя любить бездумною любовью

И не любить без памяти нельзя».

Я.Смеляков

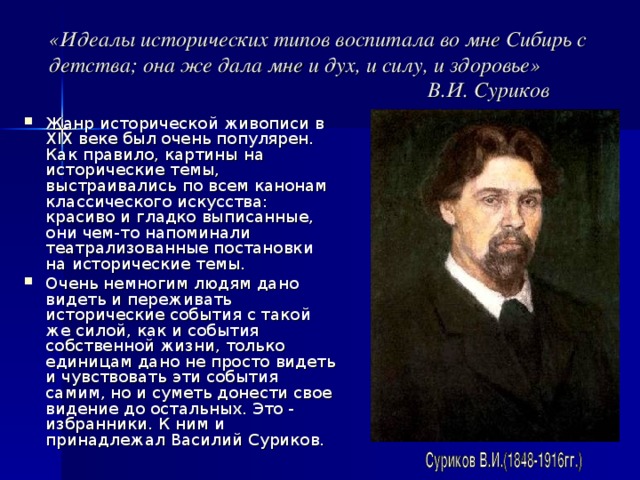

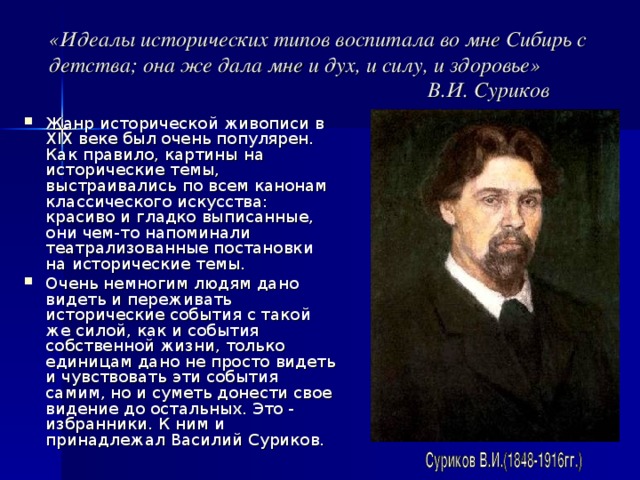

«Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же дала мне и дух, и силу, и здоровье» В.И. Суриков

- Жанр исторической живописи в XIX веке был очень популярен. Как правило, картины на исторические темы, выстраивались по всем канонам классического искусства: красиво и гладко выписанные, они чем-то напоминали театрализованные постановки на исторические темы.

- Очень немногим людям дано видеть и переживать исторические события с такой же силой, как и события собственной жизни, только единицам дано не просто видеть и чувствовать эти события самим, но и суметь донести свое видение до остальных. Это - избранники. К ним и принадлежал Василий Суриков.

- Василий Иванович Суриков родился в 1848 году в Красноярске. Сильное стремление к обучению живописи заставило его сначала переехать в Санкт-Петербург, где в 1869-1875 годах он обучался в Петербургской Академии Художеств у знаменитого педагога Чистякова, который уже в те годы говорил о Сурикове, как о лучшем ученике школы. Начиная с 1877 года Cуриков живет и работает в Москве, позже вступив в Товарищество Передвижных Художественных Выставок. Здесь, в Москве, Cуриков создал свои наиболее значительные произведения - монументальные исторические картины "Утро стрелецкой казни" (1881), "Меншиков в Березове" (1883), "Боярыня Морозова" (1887) и др.

Петербургская Академия Художеств

«Утро стрелецкой казни»

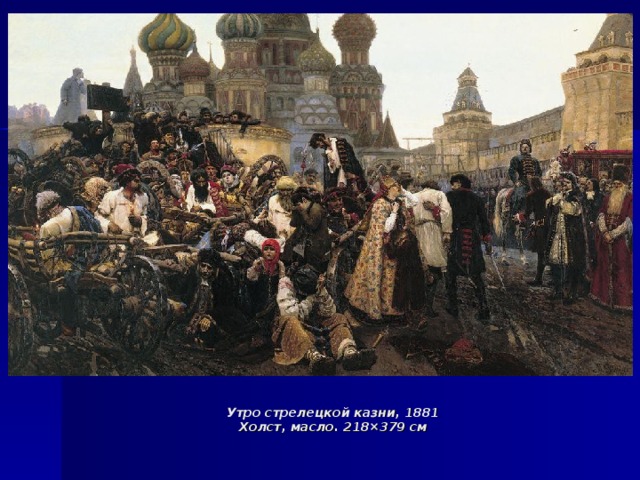

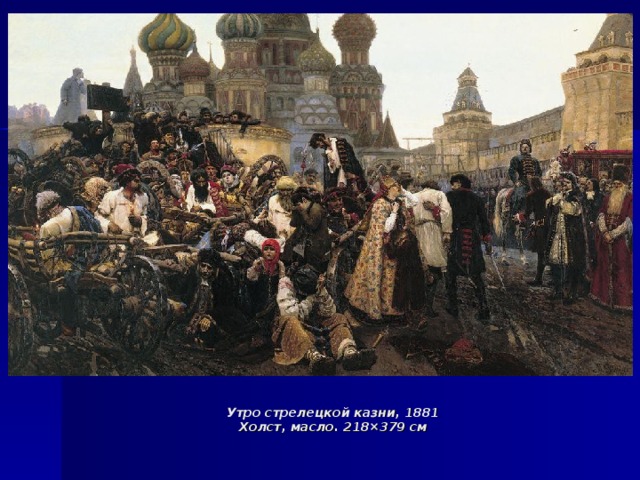

- Первая большая картина Василия Сурикова "Утро стрелецкой казни", представленная на IX передвижной выставке в 1881 году, произвела впечатление, подобное удару грома. Картина посвящена казни стрельцов после неудачного бунта 1698 года.

- Картина «Утро стрелецкой казни» была первым большим полотном Сурикова на тему русской истории. Художник начал работу над ним в 1878 году. Он создавал картину в Москве, куда переехал на постоянное жительство после окончания Академии художеств. Художник обратился к событиям эпохи Петра I, когда Стрелецкий бунт, возглавляемый царевной Софьей, был подавлен, а стрельцы казнены. Однако, Суриков не показал самой казни, так как он не стремился шокировать зрителя, а хотел рассказать о трагической народной судьбе в момент исторического перелома. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговорённых и том, что переживает каждый из них в последние минуты своей жизни

Утро стрелецкой казни, 1881 Холст, масло. 218×379 см

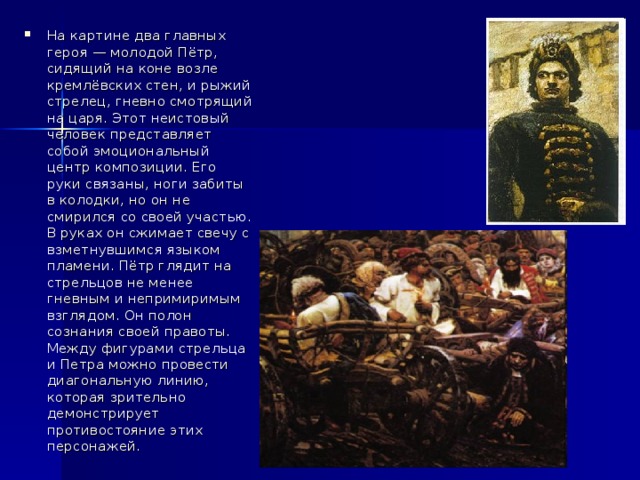

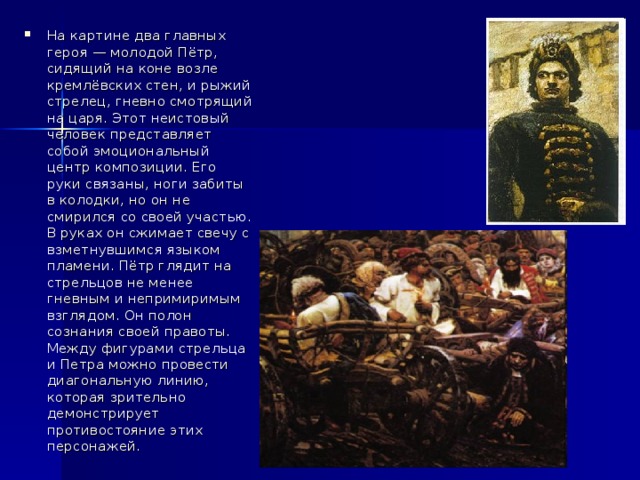

- На картине два главных героя — молодой Пётр, сидящий на коне возле кремлёвских стен, и рыжий стрелец, гневно смотрящий на царя. Этот неистовый человек представляет собой эмоциональный центр композиции. Его руки связаны, ноги забиты в колодки, но он не смирился со своей участью. В руках он сжимает свечу с взметнувшимся языком пламени. Пётр глядит на стрельцов не менее гневным и непримиримым взглядом. Он полон сознания своей правоты. Между фигурами стрельца и Петра можно провести диагональную линию, которая зрительно демонстрирует противостояние этих персонажей.

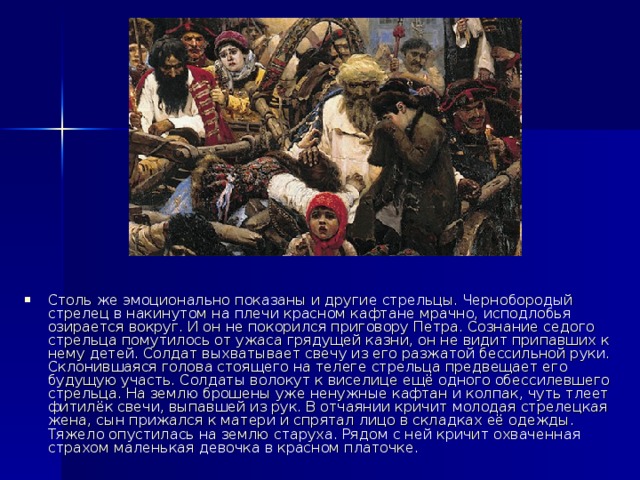

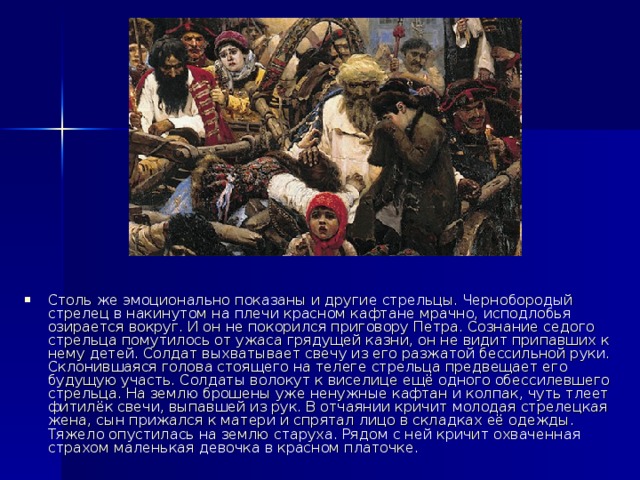

- Столь же эмоционально показаны и другие стрельцы. Чернобородый стрелец в накинутом на плечи красном кафтане мрачно, исподлобья озирается вокруг. И он не покорился приговору Петра. Сознание седого стрельца помутилось от ужаса грядущей казни, он не видит припавших к нему детей. Солдат выхватывает свечу из его разжатой бессильной руки. Склонившаяся голова стоящего на телеге стрельца предвещает его будущую участь. Солдаты волокут к виселице ещё одного обессилевшего стрельца. На землю брошены уже ненужные кафтан и колпак, чуть тлеет фитилёк свечи, выпавшей из рук. В отчаянии кричит молодая стрелецкая жена, сын прижался к матери и спрятал лицо в складках её одежды. Тяжело опустилась на землю старуха. Рядом с ней кричит охваченная страхом маленькая девочка в красном платочке.

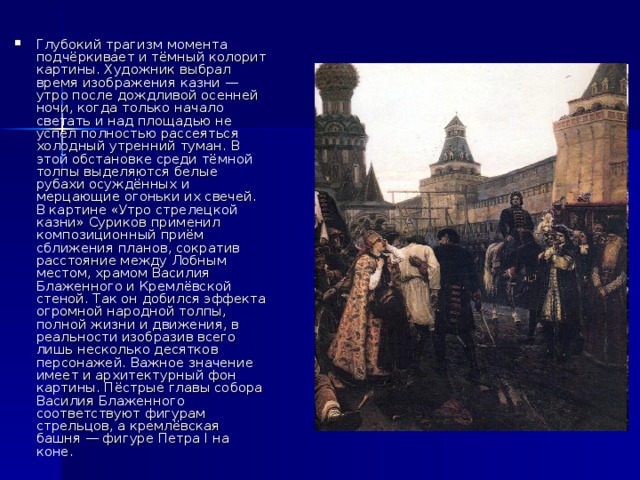

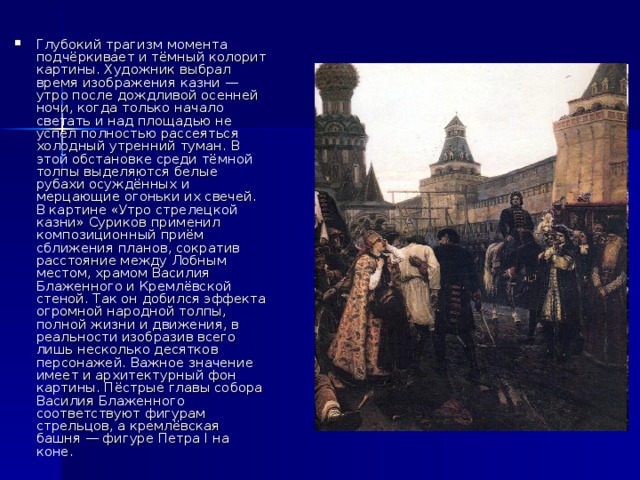

- Глубокий трагизм момента подчёркивает и тёмный колорит картины. Художник выбрал время изображения казни — утро после дождливой осенней ночи, когда только начало светать и над площадью не успел полностью рассеяться холодный утренний туман. В этой обстановке среди тёмной толпы выделяются белые рубахи осуждённых и мерцающие огоньки их свечей. В картине «Утро стрелецкой казни» Суриков применил композиционный приём сближения планов, сократив расстояние между Лобным местом, храмом Василия Блаженного и Кремлёвской стеной. Так он добился эффекта огромной народной толпы, полной жизни и движения, в реальности изобразив всего лишь несколько десятков персонажей. Важное значение имеет и архитектурный фон картины. Пёстрые главы собора Василия Блаженного соответствуют фигурам стрельцов, а кремлёвская башня — фигуре Петра I на коне.

Меншиков в Берёзове

- Картина была написана в 1883 году. На ней изображён Александр Меншиков, фаворит Петра I, который за государственные интриги по приказу Петра II был отправлен в ссылку в Берёзово (в настоящее время в составе Ханты-Мансийского автономного округа).

- Картина впервые была показана в 1883 году на XI выставке Товарищества передвижников и вызвала восторженный приём у всех поклонников Сурикова

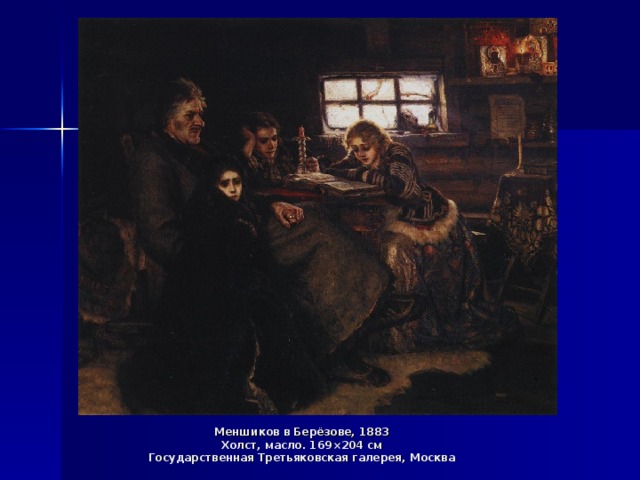

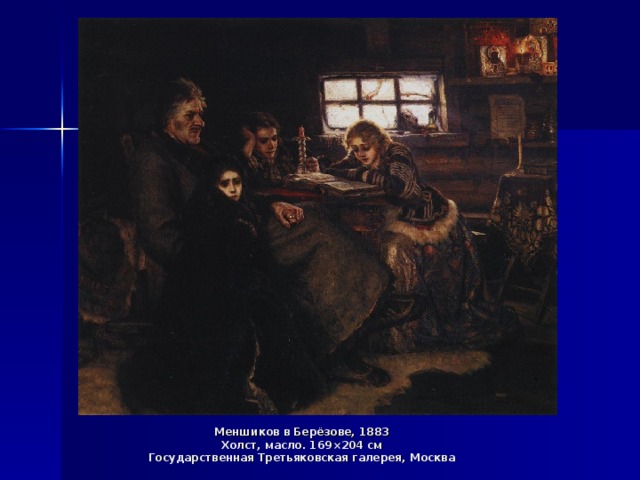

Меншиков в Берёзове, 1883 Холст, масло. 169×204 см Государственная Третьяковская галерея, Москва

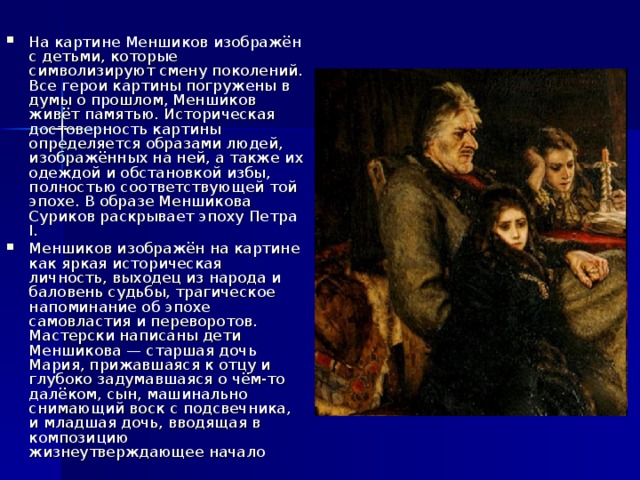

- На картине Меншиков изображён с детьми, которые символизируют смену поколений. Все герои картины погружены в думы о прошлом, Меншиков живёт памятью. Историческая достоверность картины определяется образами людей, изображённых на ней, а также их одеждой и обстановкой избы, полностью соответствующей той эпохе. В образе Меншикова Суриков раскрывает эпоху Петра I.

- Меншиков изображён на картине как яркая историческая личность, выходец из народа и баловень судьбы, трагическое напоминание об эпохе самовластия и переворотов. Мастерски написаны дети Меншикова — старшая дочь Мария, прижавшаяся к отцу и глубоко задумавшаяся о чём-то далёком, сын, машинально снимающий воск с подсвечника, и младшая дочь, вводящая в композицию жизнеутверждающее начало

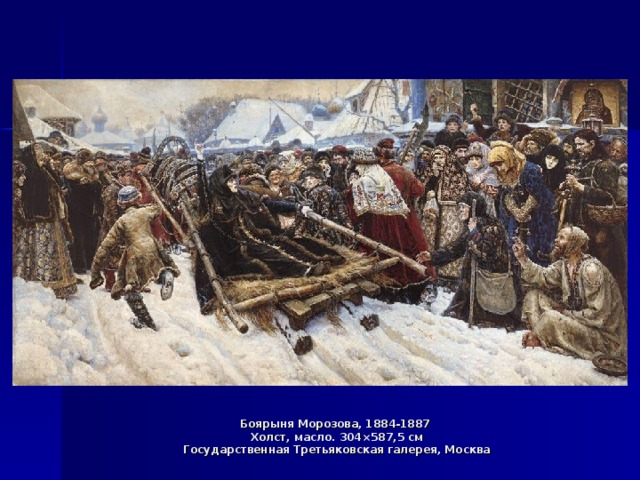

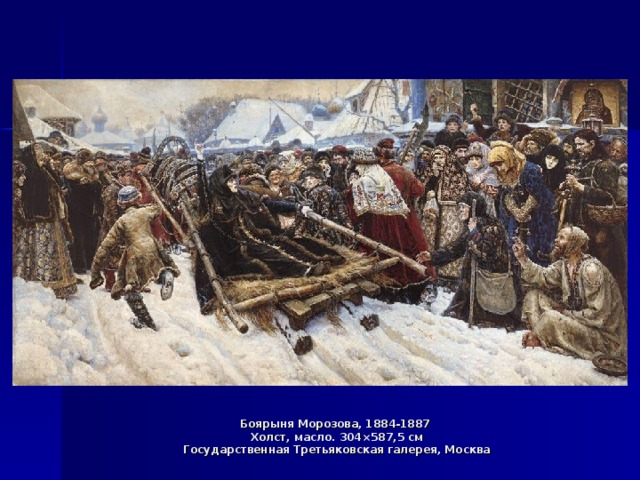

Боярыня Морозова, 1881-1887 «Она так бесстрашно идет на лютую муку и этим будит в нас сочувствие к подвигу. Это было созвучно времени. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что она считает истиной. Такие примеры пробуждают в нас веру в человеческую природу, подымают душу». В. Г. Короленко

- «Боярыня Морозова» — гигантская по размерам (304 на 586 см) картина Василия Сурикова, изображающая сцену из истории церковного раскола в XVII веке.

- После дебюта на 15-й передвижной выставке 1887 года приобретена за 25 тысяч рублей для Третьяковской галереи, где и остаётся одним из основных экспонатов

Боярыня Морозова, 1884-1887 Холст, масло. 304×587,5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва

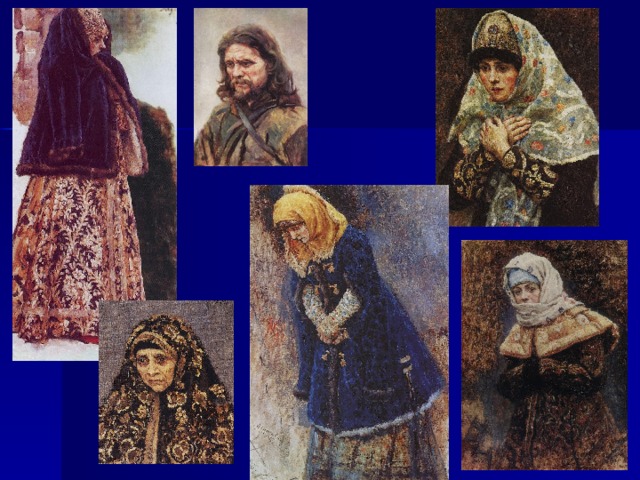

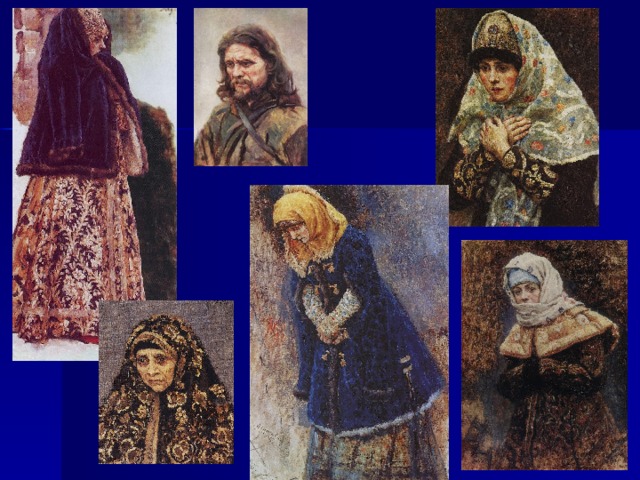

- Суриков вспоминал, что ключ к образу главной героини дала увиденная однажды ворона с чёрным крылом, которая билась о снег. Образ боярыни срисован со старообрядки, которую художник встретил у Рогожского кладбища. Портретный этюд был написан всего за два часа. До этого художник долго не мог найти подходящее лицо — бескровное, фанатичное, соответствующее знаменитому описанию Аввакума: «Персты рук твоих тонкостны, очи твои молниеносны, и кидаешься ты на врагов аки лев».

- Фигура боярыни на скользящих розвальнях — единый композиционный центр, вокруг которого группируются представители уличной толпы, по-разному реагирующие на её фанатичную готовность идти за своими убеждениями до конца. У кого-то фанатизм женщины вызывает глумление или иронию, но большинство взирает на неё с сочувствием. Высоко поднятая в символическом жесте рука — как прощание со старой Русью, к которой принадлежат эти люди. Согласно одной из трактовок, под воздействием примера боярыни «совершается душевное преобразование этих людей… закаляется в них воля… восстают неведомые душевные силы»

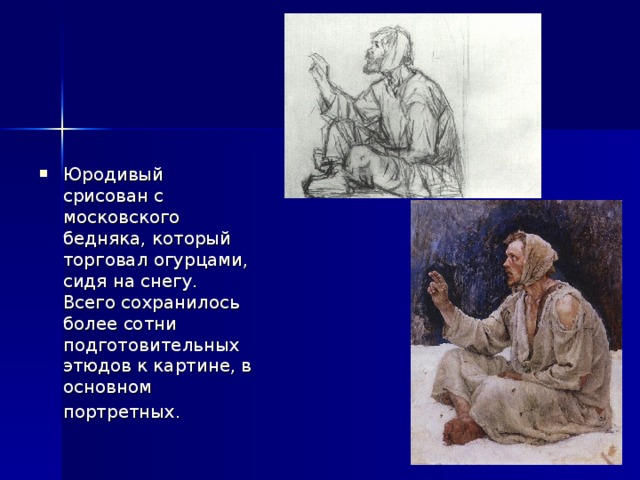

Фрагменты картины

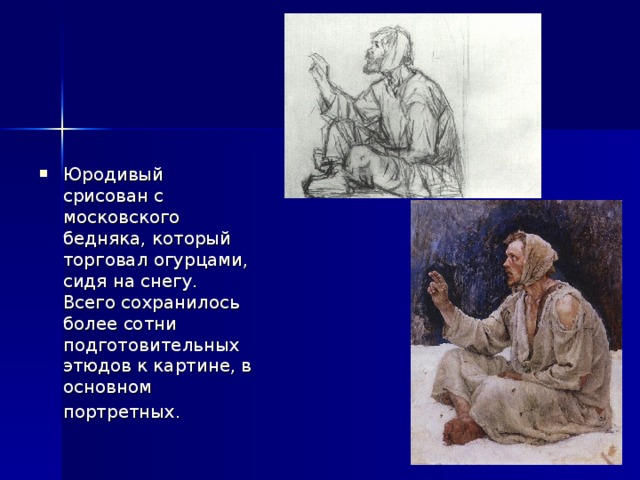

- Юродивый срисован с московского бедняка, который торговал огурцами, сидя на снегу. Всего сохранилось более сотни подготовительных этюдов к картине, в основном портретных.

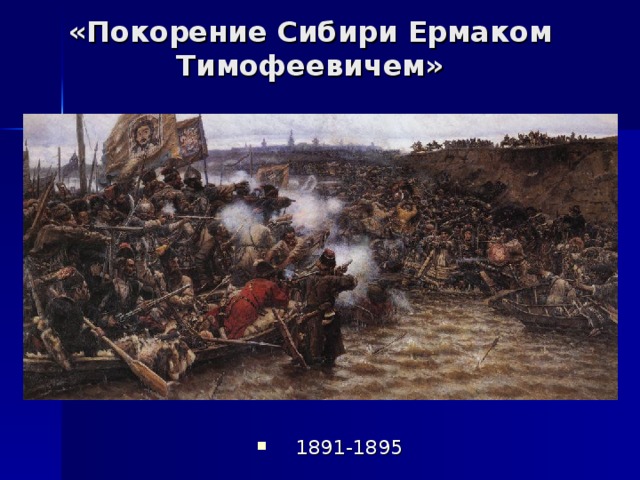

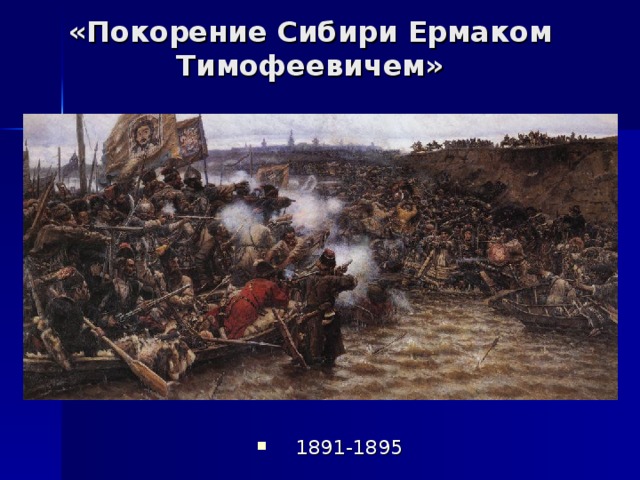

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

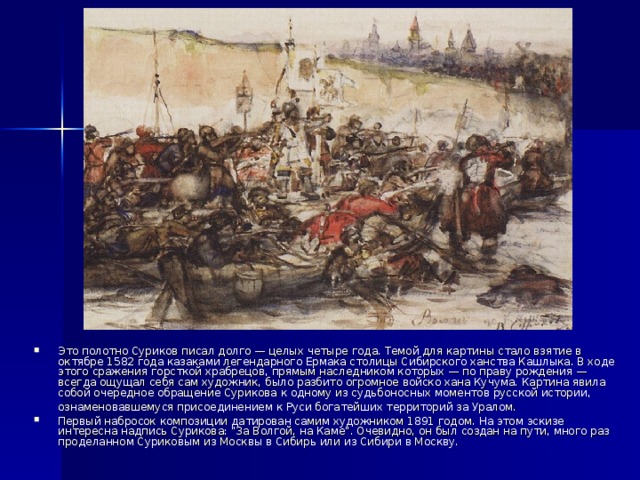

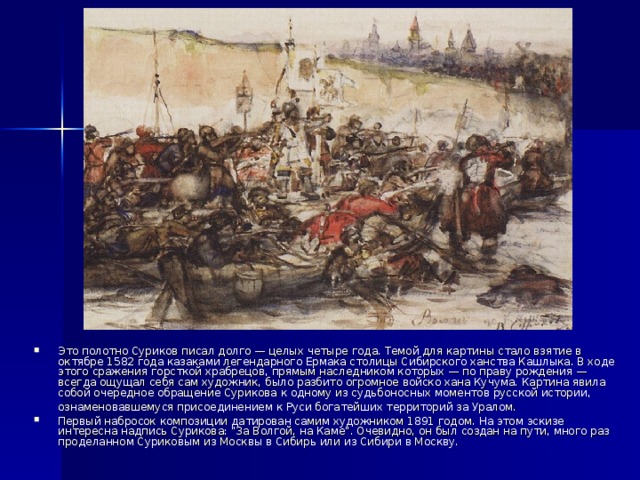

- Это полотно Суриков писал долго — целых четыре года. Темой для картины стало взятие в октябре 1582 года казаками легендарного Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка. В ходе этого сражения горсткой храбрецов, прямым наследником которых — по праву рождения — всегда ощущал себя сам художник, было разбито огромное войско хана Кучума. Картина явила собой очередное обращение Сурикова к одному из судьбоносных моментов русской истории, ознаменовавшемуся присоединением к Руси богатейших территорий за Уралом.

- Первый набросок композиции датирован самим художником 1891 годом. На этом эскизе интересна надпись Сурикова: "За Волгой, на Каме". Очевидно, он был создан на пути, много раз проделанном Суриковым из Москвы в Сибирь или из Сибири в Москву.

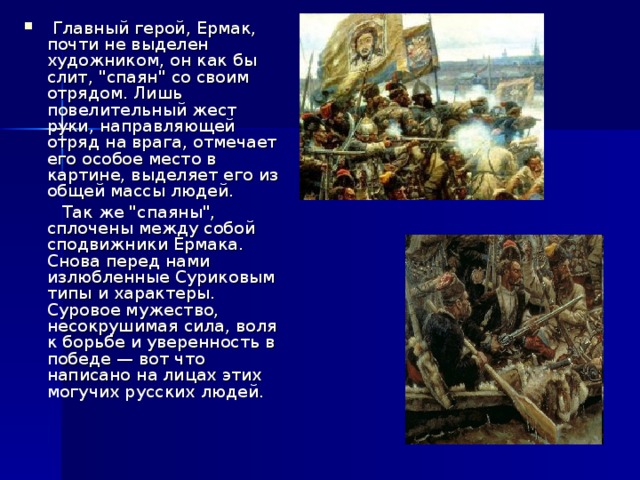

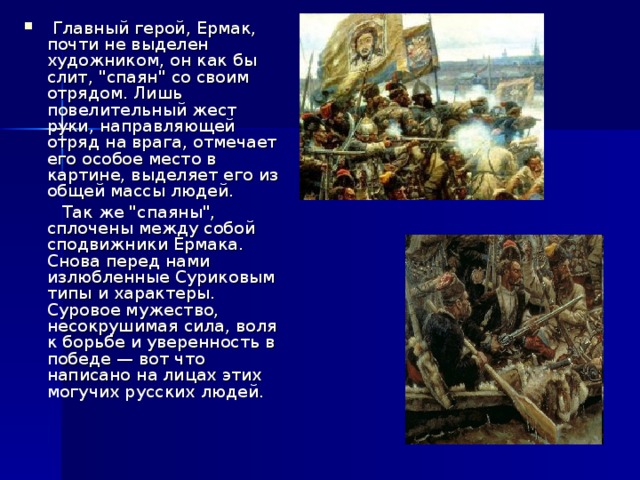

- Главный герой, Ермак, почти не выделен художником, он как бы слит, "спаян" со своим отрядом. Лишь повелительный жест руки, направляющей отряд на врага, отмечает его особое место в картине, выделяет его из общей массы людей.

Так же "спаяны", сплочены между собой сподвижники Ермака. Снова перед нами излюбленные Суриковым типы и характеры. Суровое мужество, несокрушимая сила, воля к борьбе и уверенность в победе — вот что написано на лицах этих могучих русских людей.

- На монументальном холсте ермаковская дружина в едином порыве сплачивается под знаменами и хоругвями со Спасом Нерукотворным, Георгием Победоносцем, со святителями и защитниками земли русской. Для изображения огромного полотнища знамени с образом Спаса Суриков использовал подлинную историческую реликвию Оружейной палаты - войсковое знамя, которое осеняло русских воинов в походе Ивана Грозного на Казанское ханство.

- Для казаков Ермака ханство Кучума было последним олицетворением татарского ига, и, таким образом, волею своей исторической интуиции художник как бы освящает этим знаменем многовековую борьбу русского народа. Логика исторического развития столкнула, противопоставила две стихии, и одной, безусловно, предстоит быть поверженной. Но в сознании художника эта непреложность событий ни в коей мере не отягощена ненавистью или презрением к «покоряемым». Изображая в подготовительных этюдах, а затем и на громадном полотне многочисленные сибирские племена, Суриков с неподдельной искренностью восхищается красотой их национальной культуры, неповторимой самобытностью лиц, особой пластикой фигур. В образы представителей войска Кучума художник вложил ничуть не меньше эстетического чувства и уважения, чем в образы дружины Ермака.

Эскизы к картине

- Замечательно передан Суриковым суровый сибирский пейзаж в темный осенний день — и мутные желтые воды реки, и глинистый берег, и серое небо, на фоне которого четко выделяются силуэты охваченных тревогой всадников.

Прекрасен тяжелый, сумрачный, суровый колорит картины. Суриков как бы "сплавлял" вместе все красочные пятна этого громадного полотна; картина кажется то золотисто-коричневой, то свинцовой, напоминая мерцание древней парчи. И вместе с тем Суриков не уничтожил отдельные цветовые пятна; объединив их, он позволил им "проступать" или "мерцать" на общем фоне. Так выделяется приглушенное, как бы кровавое пятно кафтана казака, лежащего в лодке, холодный блеск ружейных стволов, облачка дыма, розовые вспышки выстрелов.

.. . Битва в разгаре, но исход ее решен: велик запас душевных сил у казаков, с предельным напряжением бьются и кучумовцы, но их ряды уже дрогнули — там, посередине, иные уже повернулись спиной; многие всадники в беспорядке ринулись к городу, что виднеется вдали.. .

По своему высокому реалистическому трагедийному строю, по глубине содержания и живописному совершенству эта "живая быль... в рамках небылиц", по словам Репина, этот древний народный сказ, воплощенный Суриковым в живых образах искусства, — одно из лучших произведений исторической батальной живописи.

Список использованных материалов

- http :// artsurikov.ru / biography.php

- http://www.art-portrets.ru/vasily-surikov.

- http://ru.wikipedia.org