«Мальчики и девочки:

учить по-разному,

любить по-разному»

Кого-то название презентации, возможно, смутит. То, что учить надо по-разному, согласиться можно. Но почему по-разному любить? Не значит ли это, что кого-то нужно любить больше, а кого-то меньше? Конечно же, нет. Любить всех детей надо очень сильно – без этого они не смогут нормально развиваться. Но разные дети требуют разного подхода и одинаково бережного отношения с учётом особенностей детской психики, значит, и любовь должна быть разной.

Кто не раз задумывался, как из бессознательного существа всего за два года малыш превращается в человека говорящего, а за каких-то десять или даже пять лет – в человека со сложнейшей психикой. Почему даже в одной семье дети растут такими непохожими? Почему каждый ребенок идет своим путем развития: в разное время появляется понимание речи и само говорение, да еще и говорить-то все начинают по-разному? Почему неодинаково проявляются эмоции: гнев, страх, огорчение, удивление?..

В современной науке принято четко разграничивать конституциональные и социокультурные аспекты в различении мужского и женского, связывая их с понятием пола и гендера. Пол (от латинского genero - рождаю, произвожу) – это биологическое различия между людьми, определяемое генетическим строением клеток, анатомо-физиологическими характеристиками и детородными функциями. Гендер ( от английского gender, от лат. gens – род) - обозначает "социальный пол", т.е. социальный статус и социально-психологические характеристики личности, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации общества.

Половая принадлежность ребенка - важный фактор, от которого зависит его развитие и социальное поведение. Процесс, в ходе которого мы учим, что есть вещи, которые свойственны одним и несвойственны другим, в зависимости от пола обучаемого обозначают термином дифференциальная социализация . К 3 годам дети с уверенностью относят себя к мужскому или женскому полу, что называется гендерной идентификацией . В это время дети начинают замечать, что мужчины и женщины по-разному выглядят, занимаются разной деятельностью и интересуются разными вещами, а также у ребенка появляется повышенное внимание к ролевым моделям, обладающим тем же полом, что и он сам. Процесс гендерно-ролевой социализации продолжается в течение всей человеческой жизни, и отражает меняющиеся обстоятельства и новый опыт. Наиболее важным периодом для гендерной социализации считается дошкольный возраст потому, что в этот период формируются наиболее значимые черты, свойства и качества человека. Это тот период, в процессе которого взрослые должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества своего пола.

В последнее время гендерные аспекты воспитания и обучения детей дошкольного возраста привлекают внимание специалистов разных областей – нейрофизиологов, нейропсихологов, психологов, педагогов. По данным нейрофизиологов и нейропсихологов, именно различия в структуре и работе головного мозга определяют особенности развития детей разных полов. У мальчиков и девочек мозг развивается в разном темпе, в разной последовательности и в разные сроки. У девочек раньше, чем у мальчиков, формируются области левого полушария, ответственные за речь, рационально-логическое мышление. У мальчиков логическое левое полушарие медленнее развивается и как бы немножечко отстает. Вследствие этого, у мальчиков до определенного возраста доминирует образно-чувственная сфера.

Воспитывать и обучать мальчиков и девочек нужно по-разному, ибо одна и та же деятельность у них организуется при участии разных структур мозга. В научной литературе констатируются следующие различия между мальчиками и девочками:

- в основе различия познавательных стратегий и путей формирования познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения информации;

- в формах активации эмоций;

- в мотивации деятельности и оценки достижений;

В подсознании любого человека присутствуют так называемые архетипы – фундаментальные образы, восходящие к глубокой древности, общие для самых разных народов, но различные у двух полов. Подобные архетипические символы проявляются в детских снах и рисунках.

У мальчиков это символы свободы и путешествий (ветер, окно, горы, мосты, горизонт, космические полеты, машины, самолеты, ракеты, велосипеды, корабли), символы врага (драконы, роботы, монстры, змеи), символы силы и борьбы (меч, копье, лук, стрелы, крепость), символы победы (флаг, горн, крики “ура!”).

А у девочек в снах и рисунках проступает совсем другая система символов: символы материнства (куклы, невесты, детские кроватки или коляски), символы женственности, изящества, легкости, нежности (воздушные шарики, птички, принцессы), символы очага и домашнего уюта (дом, стол, занавески, посуда), символы достатка в доме (ягоды, фрукты, овощи, грибы), символы женской красоты (цветы, яркие губы, глаза, наряды).

Мальчик и Девочка – это два разных мира. Если мы не учитываем это, то очень часто неправильно понимаем, что стоит за их поступками, а значит, и неправильно на них, эти поступки, реагируем. Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.

Мы любим тех, кого можем научить. Но иногда не можем и научить из-за недостатка наших знаний или из-за особенностей организации нашего мозга и нашей психики. Однако даже просто смена установки педагога на ребенка, то есть понимание того факта, что этот ребенок способен хорошо учиться, может помочь взрослому поискать и интуитивно найти ключики к обучению этого конкретного ребенка.

Представьте себе, что вас обучают фигурному катанию, дав вам хоккейные коньки, да еще на два размера больше, чем нужно. При этом тренер объясняет только словесно, ничего не показывая, или только катается сам, ничего не объясняя. Не в такое ли положение мы ставим некоторых детей, применяя негодные для обучения именно этого ребенка средства и его же ругая за то, что он никак не может как следует научиться? Но ведь это совсем не значит, что его нельзя обучить. Просто мы сами наши проблемы, наше неумение и незнание перекладываем на плечи детей. Повезло тем, кого мы умеем научить, но это лишь один тип людей, и он не может обеспечить прогресс цивилизации, – обязательно возникнет перекос (а не возник ли он уже, и не его ли плоды мы пожинаем?!).

Ребенок приходит в детский сад или школу, да и вообще в жизнь, многого не умея, и как раз для того, чтобы научиться, а не для того, чтобы продемонстрировать свои знания и умения. Казалось бы, это само собой разумеется. Тогда откуда же у нас тяга к тому, чтобы уличить его в неумении, отказ в праве на ошибку? Все это приводит ребенка к боязни ошибиться, а значит – ограничивает его самостоятельный поиск, творчество.

Постоянная установка педагога на поиск ошибок, а ребенка – на уменьшение возможностей их сделать, приводит к формированию исполнительского стиля у ребенка и дидактичности у педагога. Это чревато множеством негативных результатов. Уже детский сад формирует исполнительский стиль мышления. Педагоги художественных школ отмечают, что одного года пребывания в детском саду оказывается достаточно для стандартизации мышления ребенка.

Воспитатель или родитель знает, как надо, знает правильный ответ и в своем собственном понимании становится как бы носителем истины. Ее он и пытается передать детям. Немецкий педагог Гербарт писал, что плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить.

Педагог как «носитель истины» иногда впадает в излишний авторитаризм. Но замечено, что у авторитарных педагогов и родителей дети больше дерутся, чаще дают отрицательные оценки друг другу. Вообще, к сожалению, дети уже в детском саду видят у других только отрицательные качества. Если малышей спросить, кто в группе самый добрый, то они тут же начинают говорить, кто у них самый жадный и кто драчун.

Мы и учим детей в основном на отрицательных примерах. А хорошо ли это для развития умения детей общаться между собой, жить среди людей?

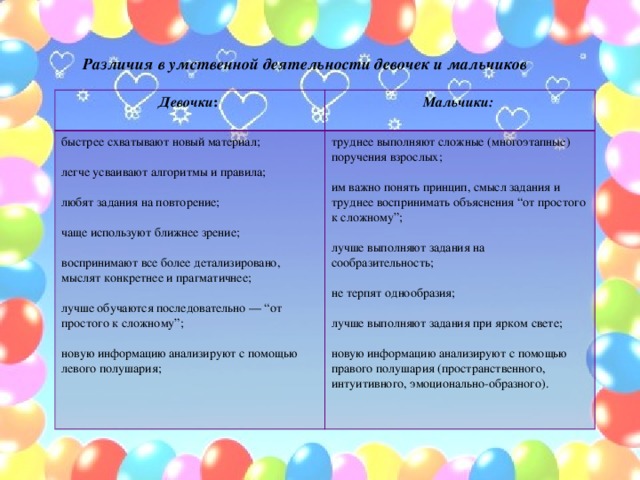

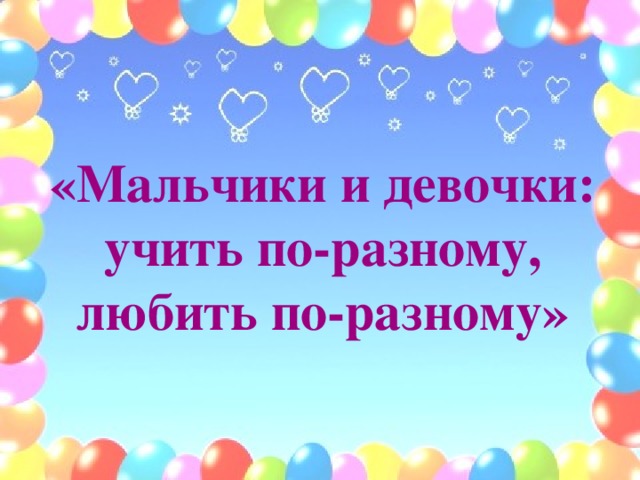

Различия в умственной деятельности девочек и мальчиков

Девочки :

Мальчики:

быстрее схватывают новый материал;

легче усваивают алгоритмы и правила;

труднее выполняют сложные (многоэтапные) поручения взрослых;

любят задания на повторение;

им важно понять принцип, смысл задания и труднее воспринимать объяснения “от простого к сложному”;

лучше выполняют задания на сообразительность;

чаще используют ближнее зрение;

воспринимают все более детализировано, мыслят конкретнее и прагматичнее;

не терпят однообразия;

лучше выполняют задания при ярком свете;

лучше обучаются последовательно — “от простого к сложному”;

новую информацию анализируют с помощью правого полушария (пространственного, интуитивного, эмоционально-образного).

новую информацию анализируют с помощью левого полушария;

«Особенности воспитания мальчиков и девочек»

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка, с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить.

- Не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков.

- Мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире.

- Не усердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения вашего задания.

- Давая задания мальчикам, старайтесь включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок.

- С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам, подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.

- Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.

- Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?

- Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков.

- Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка.

- Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.

- Не переучивайте насильно левшу – дело не в руке, а в устройстве мозга.

- При необычном написании ребенком букв проверьте, не связано ли это с предпочтением им направления по часовой стрелке. Если это предпочтение очень выражено, оставьте ребенка в покое.

- Помните, что есть дети, для которых общепринятое положение тетрадки при письме опасно: подберите для такого ребенка положение листа бумаги индивидуально.

- Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным поводам из-за усталости (истощение правого «эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются интеллектуально (снижение активности левого «рационально-логического» полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно.

- Будьте терпеливы и внимательны к левше, помните, что он эмоционален и раним. Не переусердствуйте с соблюдением режима для ребенка-левши – для него жесткое следование режиму может быть непомерно трудным.

- Обучая левшу, старайтесь сделать процесс обучения ярким и красочным, привлекайте наглядные пособия, чтобы он мог обучаться не только ушами, но и глазами, и руками, не столько через слова, сколько через предметы. Берегите левшу от чрезмерных нервных нагрузок, будьте осторожны и тактичны, наказывая или ругая его.

- Необходимо знать, что успешность обучения ребенка по той или иной методике зависит от того, какой тип функциональной организации мозга присущ именно этому ребенку, то есть на какой тип мозга, а значит, и тип мышления, рассчитана данная методика.

- Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете друг друга, не спешите обвинять в этом его. Возможно, вы относитесь к разным типам функциональной организации мозга, а значит, по-разному мыслите, воспринимаете, чувствуете, то есть дело не только в нем, но и в вас. Он не плохой, а просто другой.

- Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребенком свое над ним превосходство в знаниях.

- Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страха перед ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания. Боязнь ошибки приводит к трусости мысли.

- Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. «Леность» ребенка – сигнал неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной вами методике работы с ним.

- Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.

ПОМНИТЕ, детей учит то, что их окружает: Если ребёнка часто критикуют — он учится осуждать. Если ребёнка часто высмеивают — он учиться быть робким. Если ребёнка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. Если ребёнка часто подбадривают — он учится уверенности в себе. Если ребёнка часто хвалят — он учится оценивать. Если с ребёнком обычно честны — он учится справедливости. Если ребёнок живёт с чувством безопасности — он учится верить. Если ребёнка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным — он учится находить в этом мире Любовь!

Заповеди воспитания

1. Никогда не принимайтесь за воспитание в плохом настроении. Спокойствие, расположенность к общению, правильный тон – вот залог успеха.

2. Ясно определите для себя, чего вы хотите от ребенка, а также узнайте, что он сам думает по этому поводу.

3. Предоставьте возможную самостоятельность малышу. Окажите помощь, а не подменяйте действия детей своими.

4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему.

5. Не пропустите момента, когда сын или дочь достигли первого успеха.

6. Делайте своевременные замечания.

7. Оценивайте поступок, а не личность.

Рекомендации педагогам при подготовке к занятиям

- Педагоги должны быть грамотны в вопросах не только возрастных и физиологических особенностей детей своей группы, но и знать особенности познавательной сферы мальчиков и девочек.

- При подготовке к занятиям педагог должен продумать следующие моменты: а) пути решения познавательной задачи должны носить как информационный, так и исследовательский характер (особенно для молодого специалиста); б) продумывать вопросы к занятию, учитывая особенности детей разного пола; в) использовать больше наглядности на занятиях, т.к. это важно для мальчиков; г) использовать проблемные ситуации на занятиях, помнить, что для девочек важны ситуации развивающего характера, чтобы найти другой способ или вариант решения, а для мальчиков – ситуации поискового характера.

- Проводить КВН, викторины типа “А ну-ка мальчики!”, “А ну-ка девочки!” 1 раз в 2 месяца.

- При обучении новому материалу разделять детей на подгруппы мальчики и девочки (вариант) рассаживать детей на занятии: мальчик – девочка, т.к. дети взаимодополняют друг друга.

- В начале занятия использовать игровые разминки, чтобы дать возможность мальчикам сконцентрировать внимание.

- При объяснении последовательности работы, следить за тем, чтобы оно было четким, конкретным, понятным, особо немногословным. Особенно это важно для мальчиков.

При воспитании мальчиков и девочек самое главное – это любовь и понимание. Также необходимо говорить ребёнку, что он красивый, внимательный, умный, воспитанный и т.д. Такое позитивное подкрепление нужно детям любого пола! Они нередко сомневаются в своей привлекательности, потому комплименты надо говорить постоянно. Ребёнок должен учиться самостоятельно принимать решения, отвечать за свои поступки – даже набивая при этом шишки. Это очень важное качество нужно формировать именно в детстве.

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!!