Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа Сельхозтехника» - Ново-Усадская основная школа

Доклад на тему

«Приемы формирования самооценки и самоконтроля в начальной школе»

Подготовила: учитель

начальных классов

Сангалова Т.В.

2014 г.

Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека - потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти свое место в жизни, утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем собственном мнении.

Формирование адекватной самооценки - важнейший фактор развития личности ребенка.

Организуя учебно-воспитательную работу, учитель должен сознательно и целенаправленно формировать самооценку младших школьников.

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно возрастает самокритичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с объективными обстоятельствами. Второклассники и в особенности третьеклассники относятся к себе уже более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и плохие поступки, не только успехи, но и неудачи в учении.

Особое внимание самооценке стали уделять в связи с введением ФГОС второго поколения. По старым стандартам оценочная деятельность была сосредоточена в руках учителя. Поэтому самооценка складывалась по результатам, а процесс деятельности и этапы планирования и прогнозирования не находили в ней отражения. По новым стандартам у ребенка будут сформированы регулятивные универсальные учебные действия, в том числе и самооценка.

В каждом возрастном периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; именно от её хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ребёнка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении

Устойчивая самооценка формируется под влиянием оценки со стороны окружающих (взрослых и детей), а также собственной деятельности ребенка и собственной оценки ее результатов. У младших школьников уже встречаются самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные.

Ребенок с адекватной самооценкой осознает, что хорошо думать и говорить о себе является проявлением чувства собственного достоинства, которое помогает обрести уверенность в своих силах. Людям с адекватной самооценкой присущи активность, жизнерадостность, общительность, оптимизм.

Ребенок с низкой самооценкой не уверен в своих способностях, возможностях. Во всех своих начинаниях и делах он ждет только неуспеха.

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты учебной деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не по силам. После неуспеха продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую легкую задачу, движимые мотивом престижности.

Для изучения самооценки детей используют так называемые проективные методики, которые не требуют от ребенка высокой концентрации внимания и каких-либо особых усилий, но дают достаточно достоверные результаты.

Модификация методики Дембо-Рубинштейн.

Оборудование: бланк, выполненный из клетчатой бумаги, на котором начертаны семь параллельных вертикальных линий длиной 10 см, каждая с точкой посередине. Линии подписываются в соответствии со шкалируемыми качествами: "рост", "доброта", "ум", "справедливость", "смелость", "честность", "хороший товарищ" (перечень качеств можно изменить).

Порядок работы. Ребенку предъявляется бланк. Инструкция испытуемому: "Представь себе, что вдоль этой линии расположены все ученики нашего класса по... (название качества). В верхней точке находится самый... (максимум качества), в нижней - самый... (минимум качества). Где бы ты поместил себя? Отметь черточкой."

Обработка данных. Шкала разбивается на двадцать частей (клеток) таким образом, чтобы середина находилась между десятой и одиннадцатой. Отметке, поставленной на шкале, приписывается числовое значение соответствующей клетки.

Шкала роста не учитывается, она нужна только для того, чтобы объяснить ребенку, чего от него хочет экспериментатор.

Баллы по всем остальным шкалам суммируются и делятся на шесть. Это средний уровень самооценки данного ученика.

Тест на определение эмоционального уровня самооценки.

Автор: А. В. Захарова.

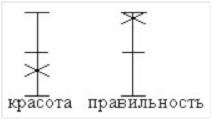

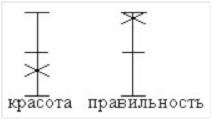

Опыт выполняется на основе проективной методики, включающей в себя 7 субтестов, в которых ребёнку выбрать своё место или место близких ему людей в схематичных рисунках. Все спонтанные высказывания испытуемого при выполнении субтестов фиксируются в протоколе либо записываются на диктофон.

Считаю, что формирование самооценки целесообразнее и эффективнее проводить, применяя не единичные методики, а целый комплекс различных мероприятий. Работа по данному направлению должна вестись как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

С целью научить детей оценивать свою работу, ее результаты, свое эмоциональное состояние, а также заинтересовать данным видом деятельности использую различные инструменты выражения самооценки.

Главное правило в использовании цветных сигналов – постоянство их символики. Еще в 1 классе мы условились, что красный цвет обозначает, что задание выполнено неверно, желтый – задание выполнено с недочетами, зеленый – выполнено правильно, без ошибок. Можно показывать с места цветные карточки либо крепить шары соответствующего цвета на общую елку. В последнем случае результаты фиксируются до конца урока.

Графические сигналы чаще используем в тетрадях. Волшебные линеечки. К примеру, раздаю ученикам самостоятельные работы. Каждому заданию соответствует своя линеечка (все линеечки одинаковой длины). Учащиеся отмечают по каждому заданию, как они справились – ставят крестики. Чем выше крестик, тем выше они оценивают свою работу.

Подчеркивания чаще используем в 1 классе. Прошу детей подчеркнуть самую красиво написанную букву в строчке. Если моя оценка совпадает с мнением ученика, обвожу эту букву в кружок.

Особый интерес у обучающихся вызывают рисунки как инструмент самооценки. Их применяем в 1 классе при первых шагах по обучению данному умению. Учимся обозначать свое настроение при помощи смайликов, солнышка с тучками (ясное солнце без тучек – хорошее настроение, солнце за тучкой – среднее, только тучка - плохое).

Интересный прием – Остров настроения. На ватмане изображаем море с нарисованными островами – о.Радости, о.Печали, о.Любознательности и т.д. Учащиеся располагают своих нарисованных человечков на тех островах, которые соответствуют их эмоциональному настрою.

Итоги дня можно подводить на «Дереве успехов». После уроков дети прикрепляют на дерево (нарисован плакат) плод, цветок или листок: яблоко – все удалось, цветок – неплохо поработал, но что-то не совсем получилось, листок – сегодня не получилось, но я не отчаиваюсь.

«Лесенка успеха»

С целью отслеживания результатов уровня сформированности адекватной самооценки младших школьников использовалась методика Н.Г. Лускановой «Лесенка».

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился;

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были допущены ошибки;

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил.

Кроме отработки навыков оценивания себя и своей деятельности важно уделять внимание формированию тех личностных качеств, которые приводят к адекватной самооценке. Важное место среди методов воспитания занимает метод создания воспитывающих ситуаций.

Наиболее широко используется ситуация успеха. Только деятельность, приносящая успех и высокое удовлетворение субъекту, становится для него фактором развития. Задача учителя в том и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.

А.С. Белкин приводит ряд приемов, которые можно использовать для создания ситуаций успеха.

Одним из приемов создания ситуации успеха является прием снятие страха перед предстоящей деятельностью как непременное условие освобождения ребенка от психологического зажима. Этого можно достичь, переключив внимание ребенка с себя на содержание деятельности. Он говорит: я не умею, я не знаю, у меня не получится – и впадает в состояние пассивности, печально наблюдает успех товарищей, страдая от самим же выбранной позиции. Но если сказать: это просто, это легко, не получится ничего страшного. Попробуй или давай попробуем, не получится – поищем другой способ, - тогда нажим снимется, ребенок освободится от навязчивого ожидания неудачи.

Прием «Скрытая помощь». В слова, обращенные к ребенку, учитель включает незаметные, но основополагающие подсказки: Я думаю, что удобнее всего было бы сделать…Мне кажется, тут в центре внимания находится…Я знаю, что люди обычно начинают с…Достаточно выполнить вот эту часть и… В сложных ситуациях педагогическая инструментовка может быть более тонкой: Мне бы очень хотелось, чтобы ты не забыл о…Я надеюсь, что вот это нам непременно удастся…Ты, конечно, не забудешь о…

Прием «Усиление мотива деятельности». Помогает снять у ребенка неуверенность в себе. Педагог мотивирует необходимость организуемого дела, подчеркивая его высокую значимость для всего класса, для общей пользы, для ученика лично. Он говорит: это нам необходимо… Это очень важно для нашей работы, потому что… Это принесет пользу (конкретно кому)… Такая мотивация активизирует школьников, направляет их размышления не на вопрос «сумею - не сумею», а на то, как лучше выполнить это, т.е. на творческий поиск.

Прием «заражение». «Заразить» детский коллектив интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех. Тогда и ребенок, послуживший источником заражения, будет чувствовать как бы умноженную радость не столько за себя, сколько за окружающих.

Очень сильным побудителем выступает прием персональной исключительности. Его форма такова: «Только ты сможешь это сделать… Никто, кроме тебя… Именно ты способен это сделать…» Если человек знает, что только он может выполнить необходимую работу, он и берется за нее, полностью проявляя свои способности. Эта работа уже не является для него чем-то посторонним, он и дело сливаются воедино: человек уже стремиться выполнить это дело, преодолев все трудности. Это и становится залогом успеха. Персональная исключительность в качестве стимулирующего приема снимает неуверенность в себе, застенчивость, помогает преодолеть робость, инертность, неуверенность в себе, лень.

Ситуация авансирования доверием. Учитель провозглашает, говорит ученику о тех его достоинствах, которые помогут справиться с поручением. Конечно, ты это сделаешь отлично, потому что…ты ко всему относишься ответственно; или – так как ты способный, внимательный, имеешь опыт в таких делах. Иногда оглашается достоинство, на которое ребята сами просто не обращают внимания, а оно им присуще: у тебя хорошая зрительная память…, ты очень подвижный…, ты очень аккуратный и сумеешь, цветы полить так, что потом не придется вытирать воду; у тебя очень сильные руки… или твой сильный характер не боится неудач. Авансирование, проведенное публично, в присутствии всего коллектива, мобилизует активность ребенка, он прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать данную ему характеристику.

Ситуация выбора. В такой ситуации ученик ставится перед необходимостью выбрать определенное решение из двух или нескольких возможных вариантов: воспользоваться привилегиями самому, уступить место другому, промолчать, сказать правду, сказать не знаю. В поисках выхода из созданной учителем ситуации школьник пересматривает свое поведение, приводит его в соответствие с новыми требованиями. Подобную ситуацию учитель может и не готовить специально, но его мастерство проявится в том, что он не упустит момента стечения обстоятельств, правильно оценит эти обстоятельства и сумеет использовать их в воспитательных целях.

Включение в жизнь школьников соревновательных ситуаций способствует актуализации определенных эмоциональных состояний, которые становятся источником активности детей, вызывают у них интерес к совместной деятельности, позволяют переживать чувство успеха и одобрения коллектива, если достигнуты высокие результаты.

В школьной жизни довольно часто встречаются ситуация соотнесения, но не всегда она эффективно используется учителем. Такая ситуация мобилизует силы ребенка и коллектива, заставляет проявить свои лучшие качества. В педагогической практике ситуация соотнесения может быть создана в тех случаях, когда у детей во время обсуждения перспектив жизни коллектива возникает потребность сравнить свой коллектив с другими. В результате возникает желание, готовность быть лучше, что выражается в репликах: «А мы, что хуже?..», «Вот бы и нам так же…».

Ситуация творчества предполагает создание таких условий, в которых актуализируются выдумка, воображение, фантазия школьников, их способность к импровизации, умение выйти из нестандартной ситуации, предложить новое решение известного вопроса, проявив при этом смекалку и находчивость.

Для того чтобы школьники не были просто равнодушными свидетелями тех или иных явлений и поступков, требующих нравственной оценки, создаются ситуации сопереживания. Совместные переживания значимых явлений намного увеличивают силу эмоциональных реакций у каждого члена детской группы. Вместе дети переживают события не только ярче, но и глубже. Ситуации сопереживания возникают при чтении художественной литературы, при просмотре фильмов и спектаклей. Они встречаются в повседневной жизни детей.

Положительное действие на формирование качеств личности с адекватной самооценкой оказывает игротерапия. Во внеурочной деятельности использую различные игровые приемы. Одни из них направлены на повышение самооценки, уверенности в себе, снятия физического и эмоционального зажима, формирования умения спокойно относиться к неудачам. Другие ставят целью показать учащимся с завышенной самооценкой, что необходимо уважительно относиться к мнению других, что окружающие также имеют множество положительных качеств. Это помогает уйти от самолюбования и желания ставить себя во всем на первое место. Детям с адекватной самооценкой необходимы игры, направленные на закрепление уже имеющихся положительных качеств личности. С этой целью использую следующие игры.

За что меня любит мама

Цель: повышение значимости ребенка в глазах окружающих его детей.

Все дети сидят в кругу. Каждый ребенок по очереди говорит всем, за что его любит мама.

Затем можно попросить одного из детей (желающего), чтобы он повторил, за что любит мама каждого присутствующего в группе ребенка. При затруднении другие дети могут ему помочь.

После этого обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что все, что они сказали, другие дети запомнили. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо внимательно относиться к окружающим и слушать их.

Ладошки

Цель: повышение самооценки.

Детям предлагается бумага и фломастер. Нужно положить свою ладошку на лист бумаги, раздвинуть пальцы и аккуратно обвести ее по контуру. Затем взрослый просит на каждом, получившемся на бумаге, пальце написать или нарисовать что-нибудь хорошее о себе. После этого ведущий собирает «ладошки», читаем их или показывает группе, а дети угадывают где, чья ладошка.

Комплименты

Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные стороны, дать почувствовать, что его понимают и ценят другие дети.

Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, ребенок говорит: «Мне нравится в тебе…». Принимающий комплимент кивает головой и отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» Упражнение продолжается по кругу.

После упражнения обсудить с детьми, что они чувствовали, что неожиданного они узнали о себе, понравилось ли им дарить комплименты.

Скажи Мишке добрые слова

Цель - способствовать формированию адекватной самооценки детей.

Дети перебрасываются мячиком и вспоминают, какие хорошие качества бывают у людей. Затем ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Дети придумывает для него хорошие слова, заканчивая предложение «Ты —... (добрый, старательный, веселый)». Затем каждый по очереди «превращается в мишку» (при этом берет его в руки), а остальные дети говорят ребенку в роли мишки добрые слова.

Я могу!

Цель - способствовать развитию самоуважения детей.

Дети перебрасываются мячиком и громко перечисляют то, что они умеют хорошо делать. Например: «Я умею хорошо плавать!», «Я умею хорошо рисовать!», и т. п.

Интервью

Цель - способствовать повышению самооценки детей.

Ребенок-водящий становится Взрослым. Он встает на стул, ведущий помогает ему принять взрослую позу, соответствующее выражение лица. Затем ведущий становится «корреспондентом газеты или журнала» и берету ребенка интервью, в котором расспрашивает его о работе, семье, детях и т. п.

Рисунок «Мое взрослое будущее»

Цель - способствовать повышению самооценки детей.

Детям предлагается нарисовать себя в будущем. После того как рисунки закончены, все обсуждают, что же позволило детям добиться такого прекрасного будущего. Какие усилия им пришлось приложить для этого?

«Имя»

Предложите ребенку придумать себе новое имя. А может он хочет оставить свое. Побеседуйте с ним, узнайте, нравится или не нравится ему его имя, почему он хочет, чтобы его звали по-другому. Отказ ребенка от своего имени говорит, что он недоволен собою или хочет быть лучше, чем есть сейчас.

Я и семья

Попросите ребенка рассказать о каком-либо члене семьи: бабушке, папе, дедушке,— высказывая свое мнение, подчеркивая положительные черты характера. Можно попросить ребенка также рассказать о себе, выделяя положительные и отрицательные качества. Затем предложите ребенку сделать рисунок на эту же тему и обсудите его. Что нарисовал, где расположен сам ребенок, стоит обратить внимание на размеры нарисованных фигур, есть ли разница в мимике, жестах, в цветовом решении?

Волшебное зеркало

Эта игра будет полезна для ребенка, не уверенного в себе. Поможет ребенку почувствовать себя более раскованно, свободно, увидеть себя со стороны, «раскрыться».

В эту игру можно играть с одним ребенком и в группе. Выбирается «зеркало» — это может быть другой ребенок или взрослый. Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику.

Я — разный

Для проведения данной игры потребуется лист бумаги, разделенный на три части, цветные карандаши. Предложите ребенку нарисовать себя в трех рисунках: какой он был раньше, какой он сейчас и каким бы он хотел стать (какой он будет). После рисования можно обсудить рисунки: в чем их разница, что необходимо, чтобы стать таким, каким хочется, что для этого нужно.

В деле формирования личности с адекватной самооценкой педагог и родитель должны быть сотрудниками, т.к. основы самооценки складываются под влиянием той эмоциональной атмосферы, которая складывается в домашнем воспитании. Поэтому провожу беседы на родительских собраниях о стиле домашнего воспитания, тестирование, раздаю памятки с рекомендациями, создаю моделирование проблемных ситуаций даю консультации по созданию дома копилки достижений.

Копилка достижений

Возьмите какую-нибудь картонную коробку или вместительную банку и вместе с ребенком оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы выглядела копилка его главных ценностей - маленьких и больших собственных успехов в жизни. Может быть, на поверхности этой копилки появятся рисунки, отражающие предметы, которые как-то связаны с понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте выбор за мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки бумаги. А теперь введите правило: когда ребенок возвращается домой, он обязательно должен вспомнить и написать на этом листочке какое-то свидетельство успеха, которого он достиг за сегодняшний день. Так, на записочках будут появляться фразы: "Хорошо прочитала стихотворение у доски", "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень", "Сделала подарок бабушке, который ей очень понравился", "Все-таки смог написать контрольную по математике на "пять", хотя боялся" и многие другие. Эти записи кладутся в копилку достижений. Важно, чтобы даже в самом неблагополучном дне ребенок смог найти что-то, что ему удалось. "Утяжеление" копилки со временем само по себе наполняет детей гордостью и большей уверенностью в своих силах, особенно если родители и другие члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением (а не с высоты своих лет и опыта).

К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он встретился с непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда его критический взгляд направлен на свои способности и он видит себя никчемным неудачником. В такие периоды полезно вспомнить, что у вашего ребенка есть опыт преодоления трудностей и достижения успеха. Это поможет ему настроиться на позитивный лад.

Список литературы:

1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки // Избранные психологические труды. Том 2. М., Педагогика, 1980.

Ананьев Б.Г. Человек, как предмет познания. Л.; ЛГУ, 1968.

Выготский Л.С. Педагогическая психология М., Педагогика, 1991

Горбачева В.А. К вопросу формирования оценки и самооценки у детей. АПН РСФСР, 1952, №18.

Липкина А.И. Самооценка школьника. М., 1976.

Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студентов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 1997.

Немов Р.С. Психология. - 3-е изд. - М.: ВЛАДОС, Т.3, 1999.

Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. - СПб.: Речь, 2001. - 512 с. - (Детская психология и психотерапия).

Осипова А. А. Общая психокоррекция.М.,2005

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., Педагогика, 1974.

http://studbooks.net/640425/pedagogika/ispolzovanie_vospityvayuschih_situatsiy_detey_eksperimentalnoy_gruppy_urokah_vneurochnoe_vremya_tselyu