Приёмы формирования функциональной грамотности школьников на уроках русского языка при работе с текстом

(из опыта работы)

Л. Н. Аралина,

учитель русского языка и литературы

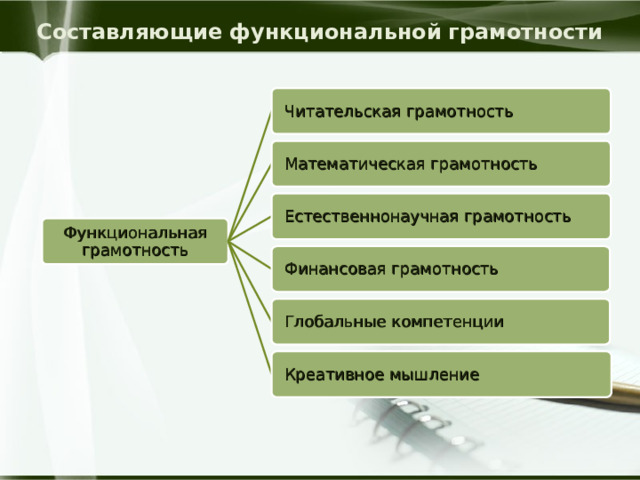

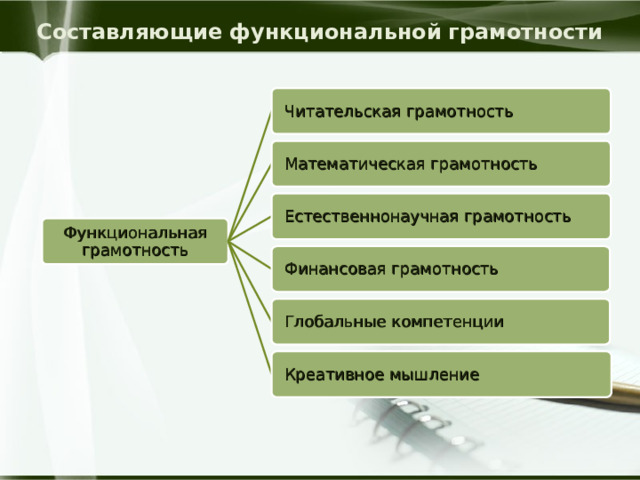

Составляющие функциональной грамотности

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественнонаучная грамотность

Функциональная грамотность

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции

Креативное мышление

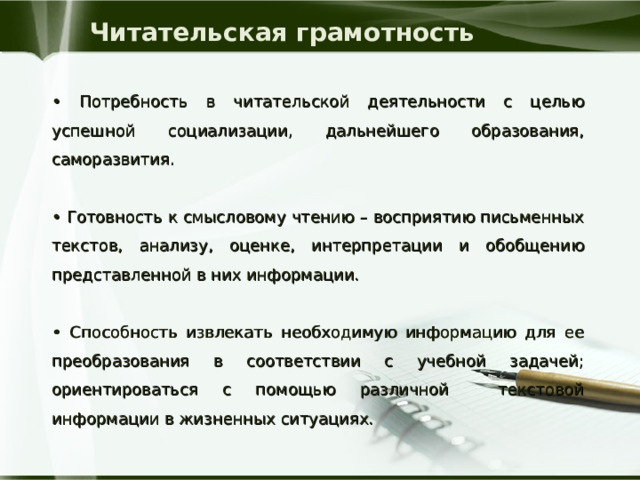

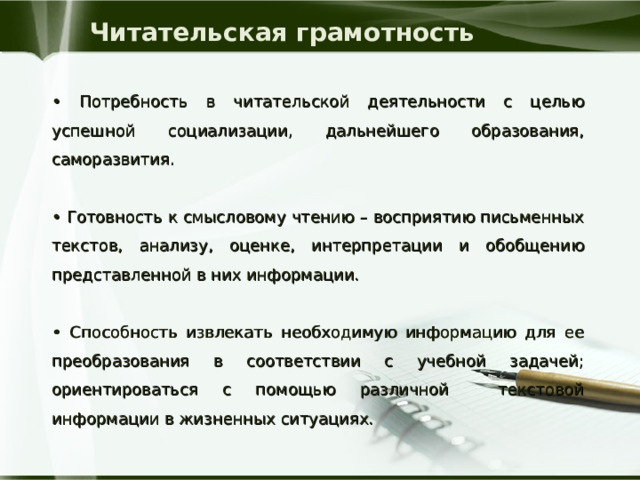

Читательская грамотность

• Потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития.

• Готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации.

• Способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях.

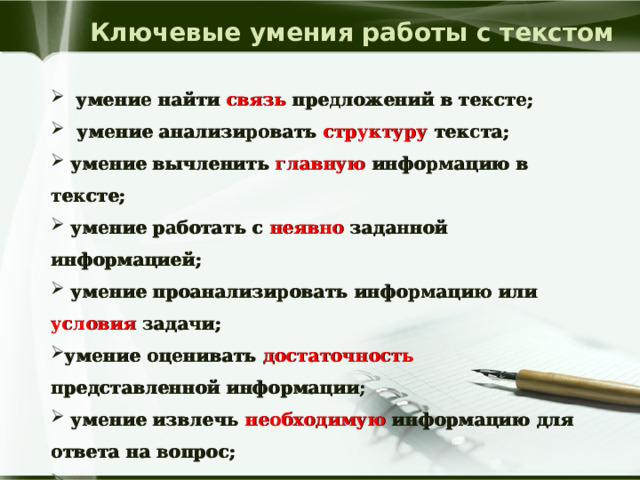

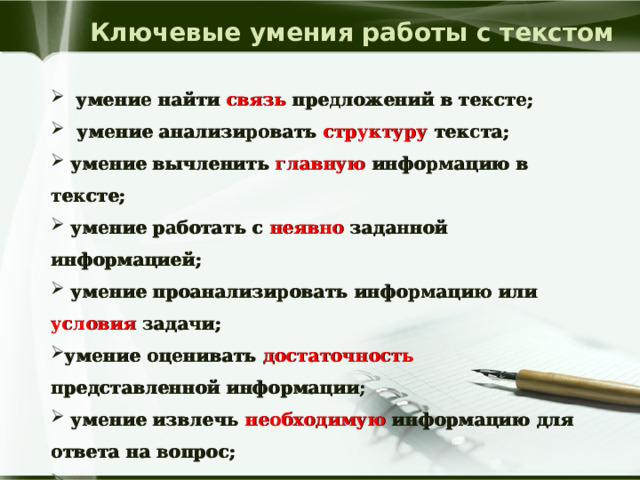

Ключевые умения работы с текстом

- умение найти связь предложений в тексте;

- умение анализировать структуру текста;

- умение вычленить главную информацию в тексте;

- умение работать с неявно заданной информацией;

- умение проанализировать информацию или условия задачи;

- умение оценивать достаточность представленной информации;

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос;

- умение устно и письменно осмысливать и оценивать полученную информацию.

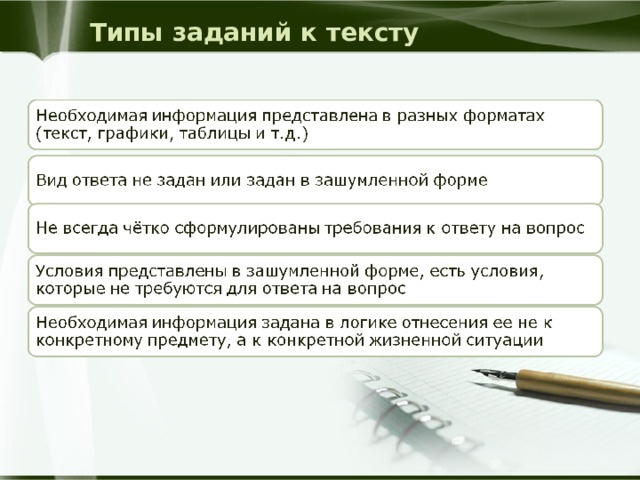

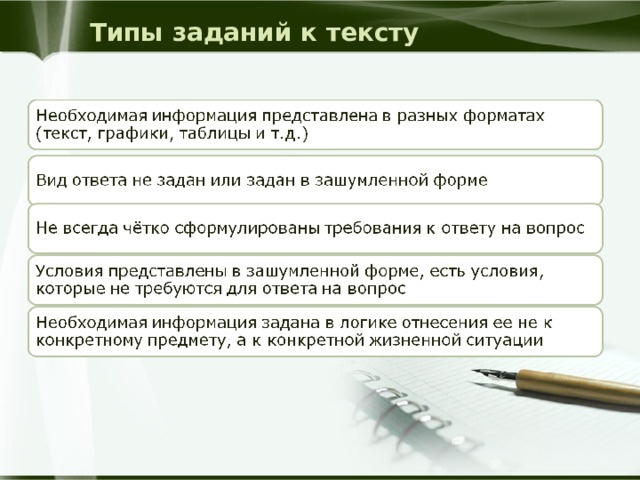

Типы заданий к тексту

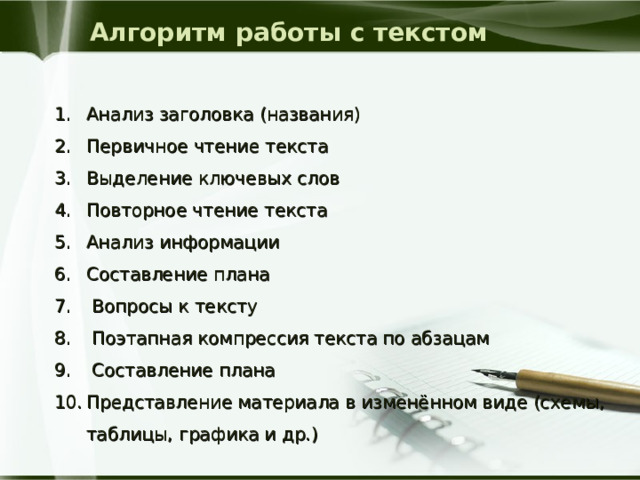

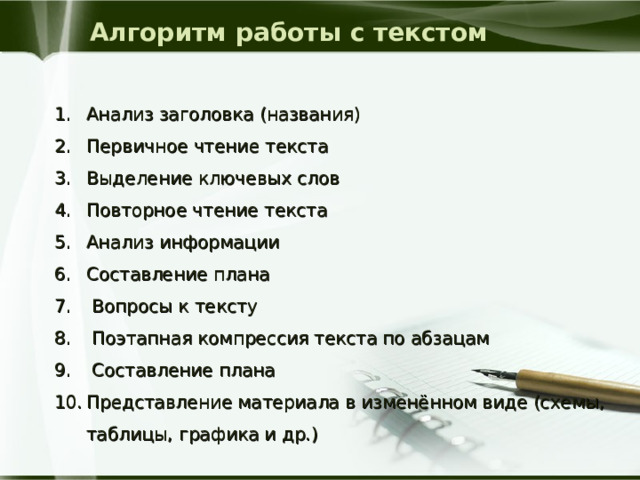

Алгоритм работы с текстом

- Анализ заголовка (названия)

- Первичное чтение текста

- Выделение ключевых слов

- Повторное чтение текста

- Анализ информации

- Составление плана

- Вопросы к тексту

- Поэтапная компрессия текста по абзацам

- Составление плана

- Представление материала в изменённом виде (схемы, таблицы, графика и др.)

Комплексный анализ текста

Мой старший брат выучил меня читать, когда мне было пять лет (а ему – пятнадцать). Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было в диковину.

В первом классе на уроках чтения я потихоньку сходила с ума – от скуки: когда одноклассницы (тогда обучение мальчиков и девочек было раздельное) заунывно читали по слогам букварь: «Ма-ма мы-ла ра-му».

Дождаться не могла, когда же кончатся уроки. И летела со всех ног домой – там меня ждал «Таинственный остров» Жюля Верна...

Так навсегда и связалась у меня первая школьная осень с захватывающим чтением толстого синего тома из тогдашней «Библиотеки приключений».

Когда-то в России был такой возраст отрочество. Недаром Лев Толстой так и назвал три части своей трилогии: «Детство», «Отрочество», «Юность».

В самом главном нашем Академическом словаре написано, что отрочество – «возраст между детством и юностью».

По-моему, довольно непонятное пояснение. Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних – в шесть лет: они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет ещё не кончилось.

Вот в словаре Даля про отрочество сказано более чётко – это пора (хорошее, между прочим, слово) «от 7 до 15 лет».

Комплексный анализ текста

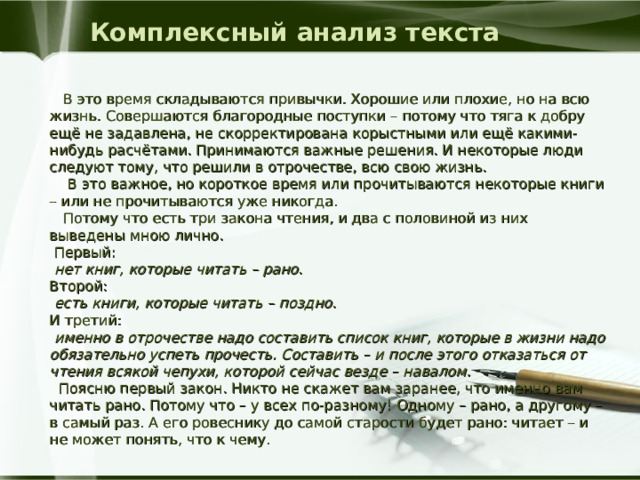

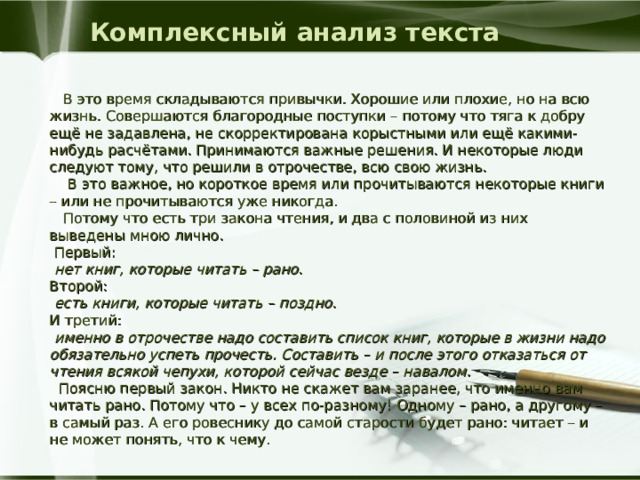

В это время складываются привычки. Хорошие или плохие, но на всю жизнь. Совершаются благородные поступки – потому что тяга к добру ещё не задавлена, не скорректирована корыстными или ещё какими-нибудь расчётами. Принимаются важные решения. И некоторые люди следуют тому, что решили в отрочестве, всю свою жизнь.

В это важное, но короткое время или прочитываются некоторые книги – или не прочитываются уже никогда.

Потому что есть три закона чтения, и два с половиной из них выведены мною лично.

Первый:

нет книг, которые читать – рано .

Второй:

есть книги, которые читать – поздно .

И третий:

именно в отрочестве надо составить список книг, которые в жизни надо обязательно успеть прочесть. Составить – и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которой сейчас везде – навалом.

Поясню первый закон. Никто не скажет вам заранее, что именно вам читать рано. Потому что – у всех по-разному! Одному – рано, а другому – в самый раз. А его ровеснику до самой старости будет рано: читает – и не может понять, что к чему.

Комплексный анализ текста

Если вам рано читать эту книжку – вы сами же первый это и заметите. И отложите её до лучших дней – или будете читать с пропусками, выискивая то, из-за чего вам её родители, собственно, не давали читать. Ну и что? Ничего не потеряете и ничего не приобретёте.

Помню, в шестом классе спросила старшего брата – моего постоянного советчика по чтению – что мне почитать? Он сказал через плечо, секунду подумав: «Читай „Записки Пиквикского клуба“ Диккенса!»

Для меня каждое его слово было истиной в последней инстанции. Побежала в библиотеку – записана была в районной с третьего класса. Интернета тогда, представьте себе, не было. Взяла, стала читать – скучно, нет сил! Иллюстрации смотреть интересно: толстяк мистер Пиквик, худой Джингль... А читать – не могу, и всё. Как мне было стыдно! Как же так? Брат считает, что книга – для меня, а я, значит, так глупа? Потихоньку от него сдала книгу в библиотеку, так и не прочитав, – первый, наверно, случай в моей жизни.

Через четыре года, в десятом классе, взяла снова. И – читала взахлёб! Не могла понять, как она мне могла казаться скучной. Поумнела, значит, сильно за четыре года – доросла до Диккенса...

Так что если книга оказалась вам не по возрасту, не по уму – ничего страшного, вернётесь к ней позже. Но установить это можно, мне кажется, только опытным путём – начав читать. Знаю точно, что одни в 15 лет проглатывали «Преступление и наказание» Достоевского, для других чтение гениального романа было истинным наказанием.

Комплексный анализ текста

Со вторым законом дело обстоит серьёзнее.

Да, есть такие книжки, которые надо прочесть именно лет в 11-12, в 14...

Во-первых, только в этом возрасте вы получите от неё стопроцентное удовольствие. А во-вторых – создадите себе заделье (то есть нужный запас) на будущее. Это же здорово – перечитать когда-нибудь на отдыхе «Приключения Тома Сойера»! Я знаю людей, которые перечитывали эту книжку своего детства – со знакомыми иллюстрациями! – несколько раз: в 25 лет, потом около сорока лет и так далее. Но я не встречала таких, кто уселся читать её первый раз в 40 лет. Во-первых – некогда. Во-вторых – и в голову не придёт. А в-третьих, если и возьмётесь – вряд ли будете читать взахлёб. Так, полистаете с лёгкой улыбкой. «Жаль, – скажете, – что в детстве не попалась».

В общем, поленился в своё время – проиграл на всю жизнь.

Что касается третьего закона – многие подумают: а что плохого в чтении пустых, попавшихся случайно под руку или просто модных в этот момент книг?

Некоторые так и считают – а что? Ничего особенного. Мура́ , но читать можно.

А дело-то главным образом в том, что плохая книжка навсегда лишает вас возможности прочесть хорошую

– Почему же навсегда-то? – спросите вы с возмущением. – Прочитал плохую – теперь почитаю хорошую! Какие дела?..

Комплексный анализ текста

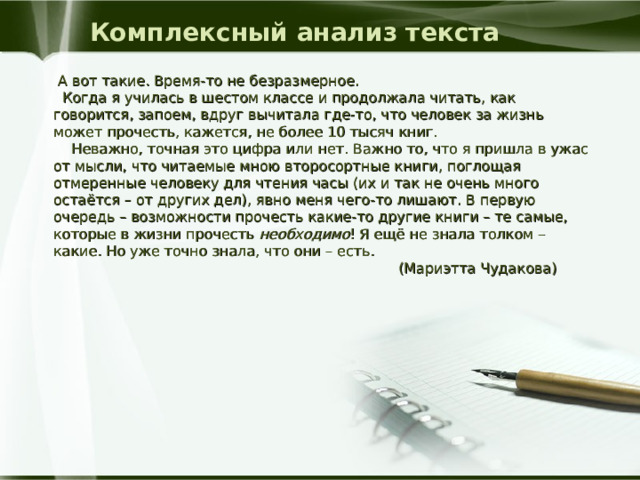

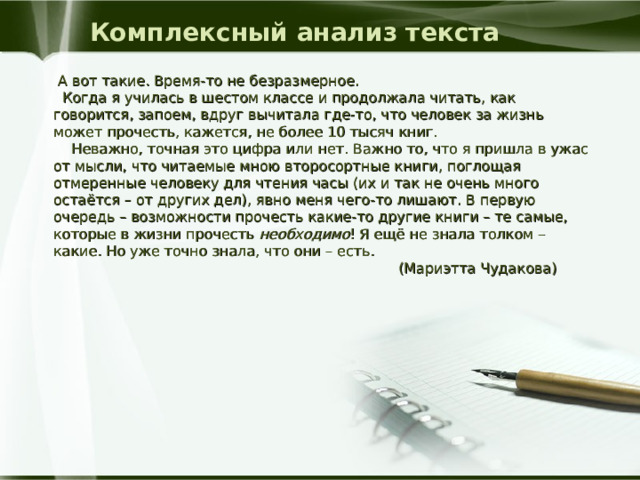

А вот такие. Время-то не безразмерное.

Когда я училась в шестом классе и продолжала читать, как говорится, запоем, вдруг вычитала где-то, что человек за жизнь может прочесть, кажется, не более 10 тысяч книг.

Неважно, точная это цифра или нет. Важно то, что я пришла в ужас от мысли, что читаемые мною второсортные книги, поглощая отмеренные человеку для чтения часы (их и так не очень много остаётся – от других дел), явно меня чего-то лишают. В первую очередь – возможности прочесть какие-то другие книги – те самые, которые в жизни прочесть необходимо ! Я ещё не знала толком – какие. Но уже точно знала, что они – есть.

(Мариэтта Чудакова)

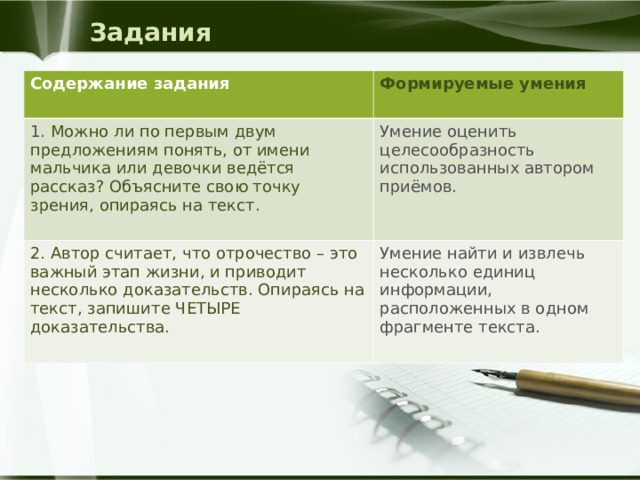

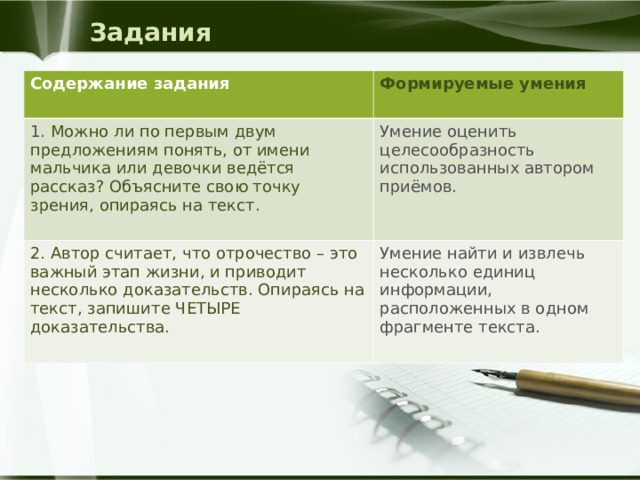

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

1. Можно ли по первым двум предложениям понять, от имени мальчика или девочки ведётся рассказ? Объясните свою точку зрения, опираясь на текст.

Умение оценить целесообразность использованных автором приёмов.

2. Автор считает, что отрочество – это важный этап жизни, и приводит несколько доказательств. Опираясь на текст, запишите ЧЕТЫРЕ доказательства.

Умение найти и извлечь несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста.

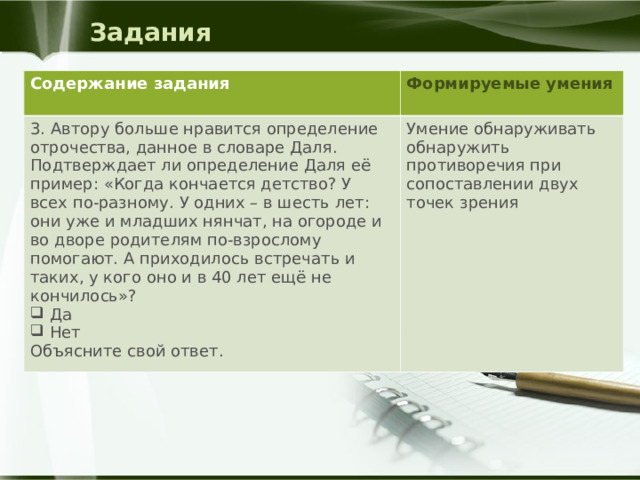

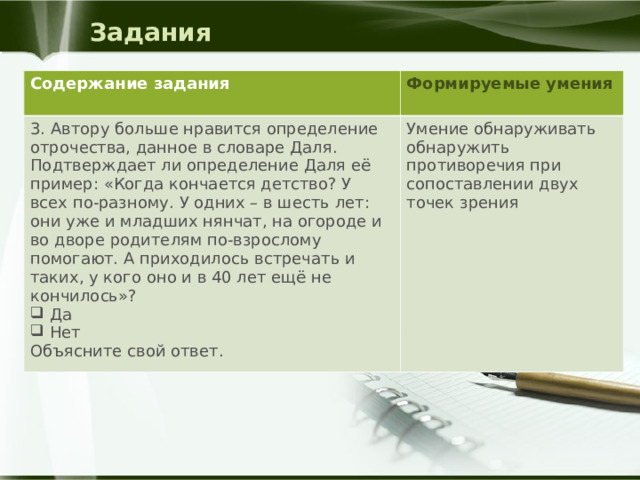

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

3. Автору больше нравится определение отрочества, данное в словаре Даля. Подтверждает ли определение Даля её пример: «Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних – в шесть лет: они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет ещё не кончилось»?

Умение обнаруживать обнаружить противоречия при сопоставлении двух точек зрения

Объясните свой ответ.

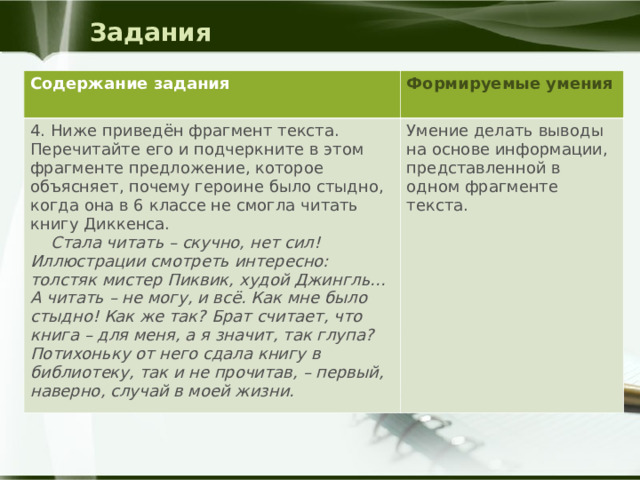

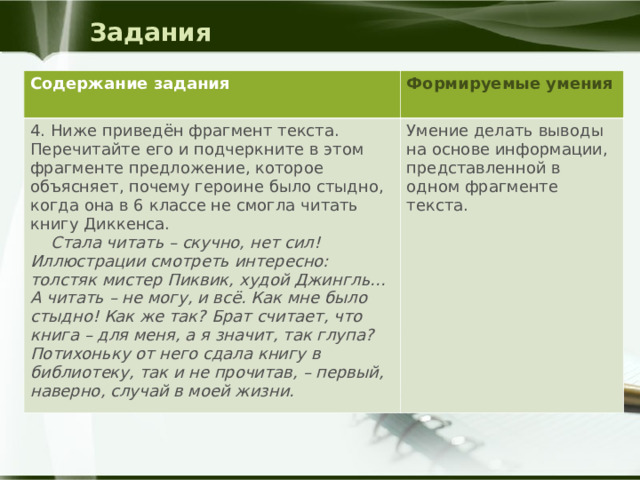

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

4. Ниже приведён фрагмент текста. Перечитайте его и подчеркните в этом фрагменте предложение, которое объясняет, почему героине было стыдно, когда она в 6 классе не смогла читать книгу Диккенса.

Стала читать – скучно, нет сил! Иллюстрации смотреть интересно: толстяк мистер Пиквик, худой Джингль... А читать – не могу, и всё. Как мне было стыдно! Как же так? Брат считает, что книга – для меня, а я значит, так глупа? Потихоньку от него сдала книгу в библиотеку, так и не прочитав, – первый, наверно, случай в моей жизни.

Умение делать выводы на основе информации, представленной в одном фрагменте текста.

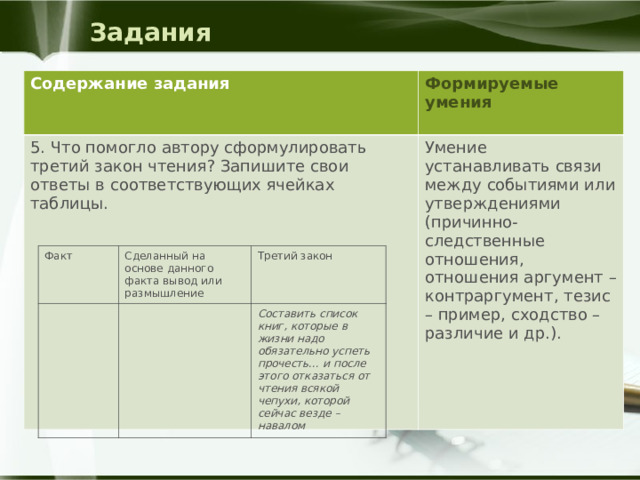

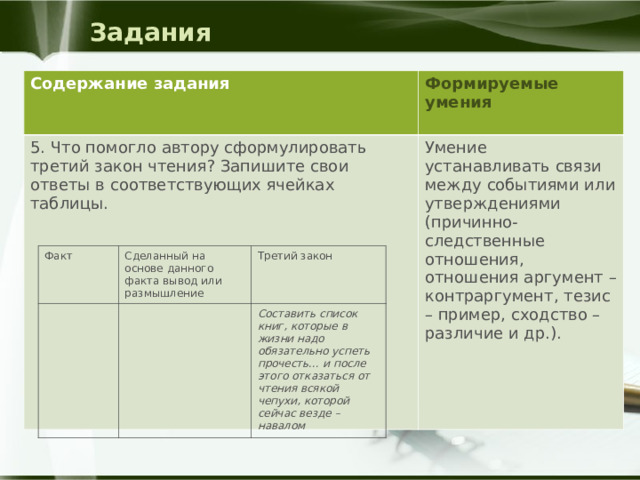

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

5. Что помогло автору сформулировать третий закон чтения? Запишите свои ответы в соответствующих ячейках таблицы.

Умение устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.).

Факт

Сделанный на основе данного факта вывод или размышление

Третий закон

Составить список книг, которые в жизни надо обязательно успеть прочесть… и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которой сейчас везде – навалом

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

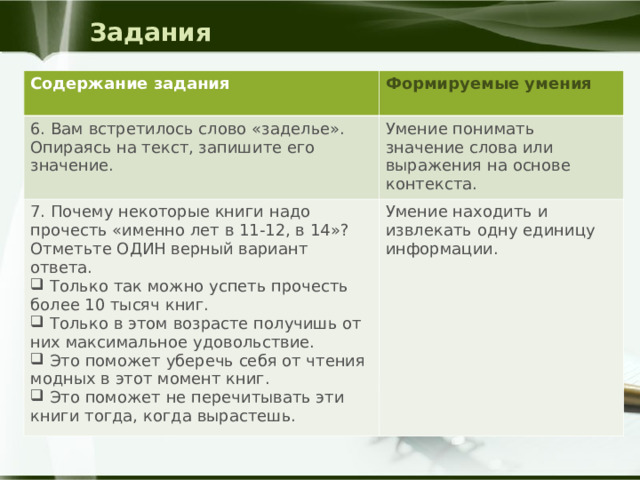

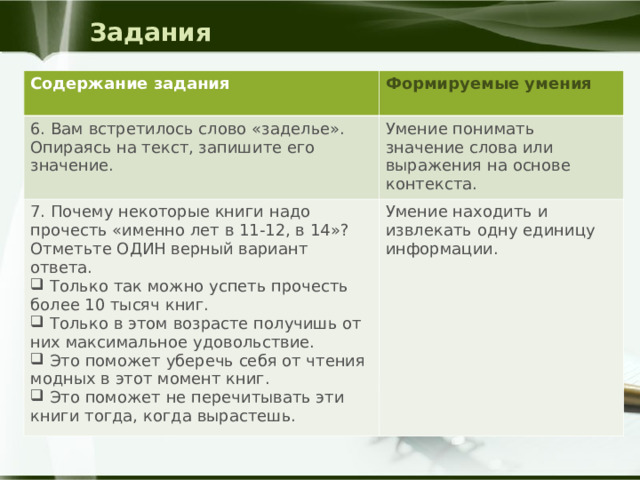

6. Вам встретилось слово «заделье». Опираясь на текст, запишите его значение.

Умение понимать значение слова или выражения на основе контекста.

7. Почему некоторые книги надо прочесть «именно лет в 11-12, в 14»? Отметьте ОДИН верный вариант ответа.

- Только так можно успеть прочесть более 10 тысяч книг.

- Только в этом возрасте получишь от них максимальное удовольствие.

- Это поможет уберечь себя от чтения модных в этот момент книг.

- Это поможет не перечитывать эти книги тогда, когда вырастешь.

Умение находить и извлекать одну единицу информации.

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

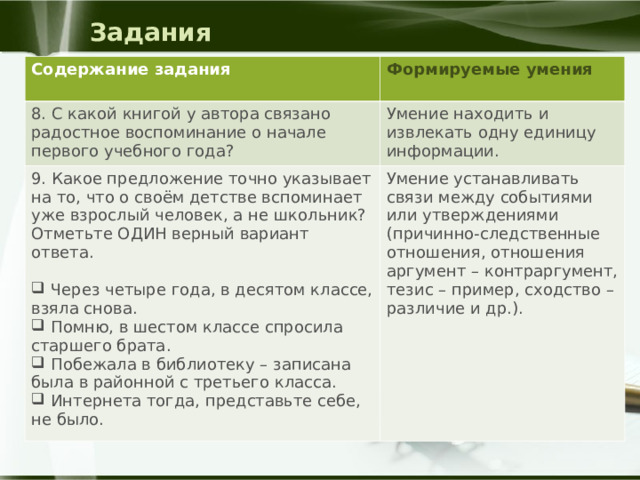

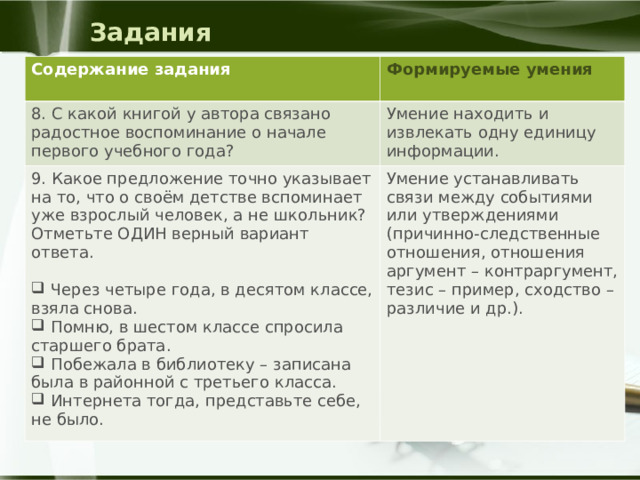

8. С какой книгой у автора связано радостное воспоминание о начале первого учебного года?

Умение находить и извлекать одну единицу информации.

9. Какое предложение точно указывает на то, что о своём детстве вспоминает уже взрослый человек, а не школьник? Отметьте ОДИН верный вариант ответа.

- Через четыре года, в десятом классе, взяла снова.

- Помню, в шестом классе спросила старшего брата.

- Побежала в библиотеку – записана была в районной с третьего класса.

- Интернета тогда, представьте себе, не было.

Умение устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.).

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

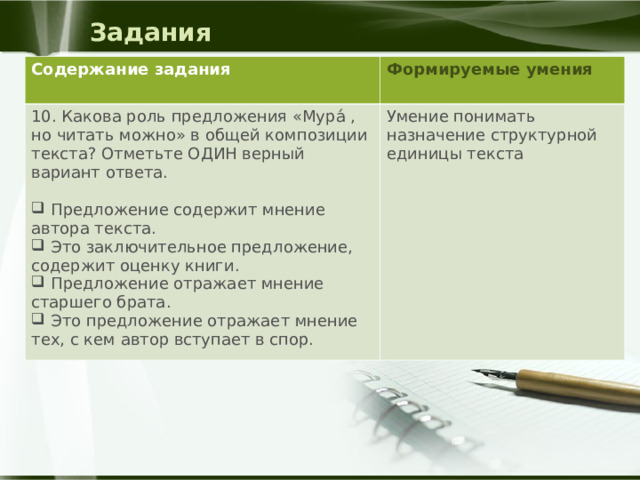

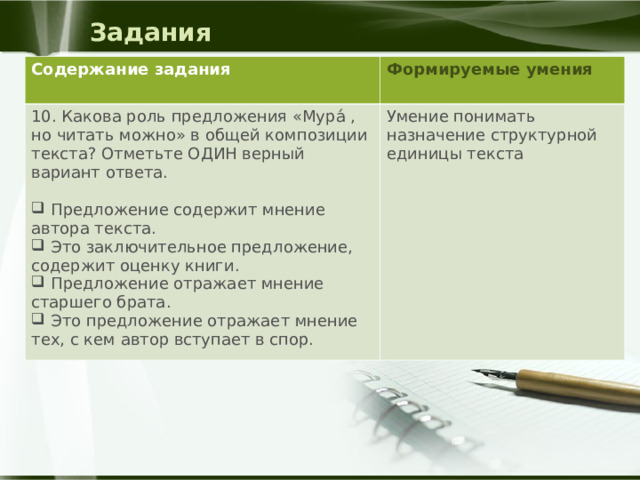

10. Какова роль предложения «Мура́ , но читать можно» в общей композиции текста? Отметьте ОДИН верный вариант ответа.

- Предложение содержит мнение автора текста.

- Это заключительное предложение, содержит оценку книги.

- Предложение отражает мнение старшего брата.

- Это предложение отражает мнение тех, с кем автор вступает в спор.

Умение понимать назначение структурной единицы текста

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

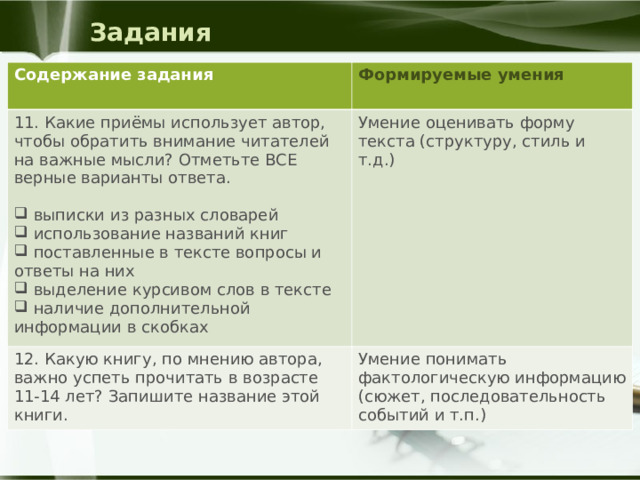

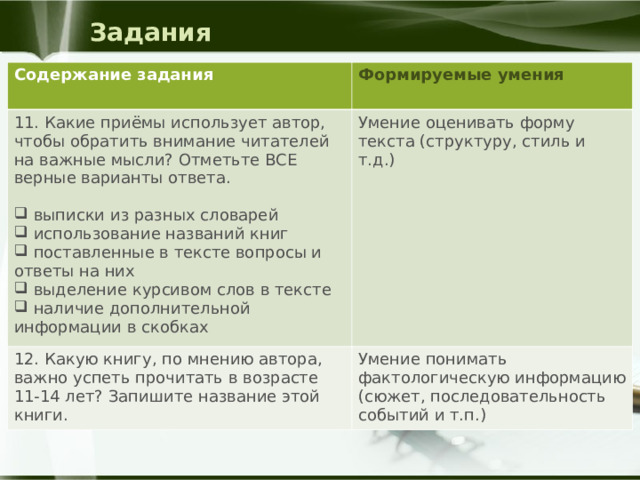

11. Какие приёмы использует автор, чтобы обратить внимание читателей на важные мысли? Отметьте ВСЕ верные варианты ответа.

- выписки из разных словарей

- использование названий книг

- поставленные в тексте вопросы и ответы на них

- выделение курсивом слов в тексте

- наличие дополнительной информации в скобках

Умение оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.)

12. Какую книгу, по мнению автора, важно успеть прочитать в возрасте 11-14 лет? Запишите название этой книги.

Умение понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.)

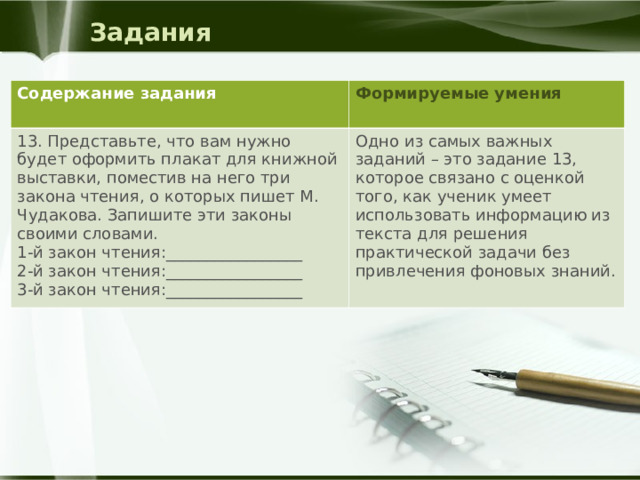

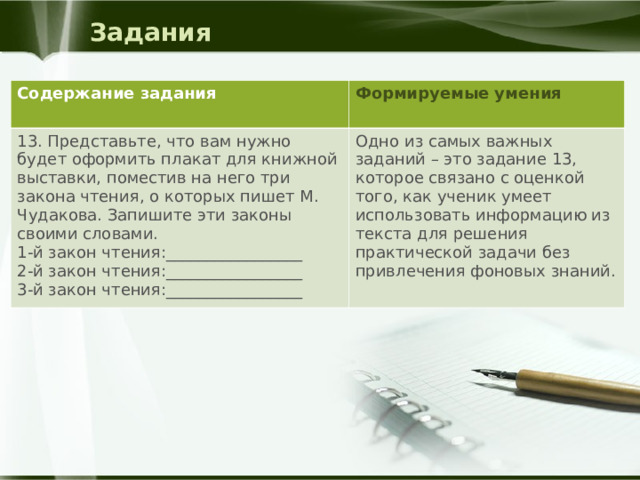

Задания

Содержание задания

Формируемые умения

13. Представьте, что вам нужно будет оформить плакат для книжной выставки, поместив на него три закона чтения, о которых пишет М. Чудакова. Запишите эти законы своими словами.

1-й закон чтения:_________________

2-й закон чтения:_________________

3-й закон чтения:_________________

Одно из самых важных заданий – это задание 13, которое связано с оценкой того, как ученик умеет использовать информацию из текста для решения практической задачи без привлечения фоновых знаний.

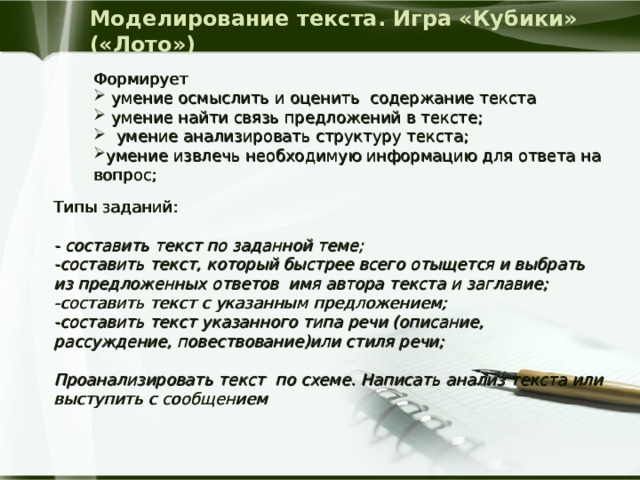

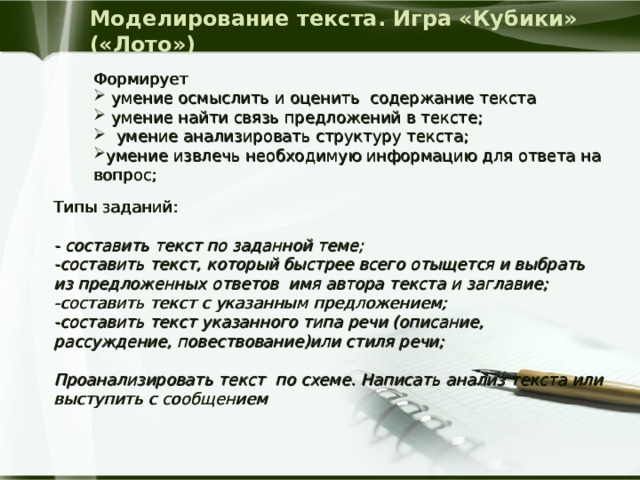

Моделирование текста. Игра «Кубики» («Лото»)

Формирует

- умение осмыслить и оценить содержание текста

- умение найти связь предложений в тексте;

- умение анализировать структуру текста;

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос;

Типы заданий:

- составить текст по заданной теме;

-составить текст, который быстрее всего отыщется и выбрать из предложенных ответов имя автора текста и заглавие;

-составить текст с указанным предложением;

-составить текст указанного типа речи (описание, рассуждение, повествование)или стиля речи;

Проанализировать текст по схеме. Написать анализ текста или выступить с сообщением

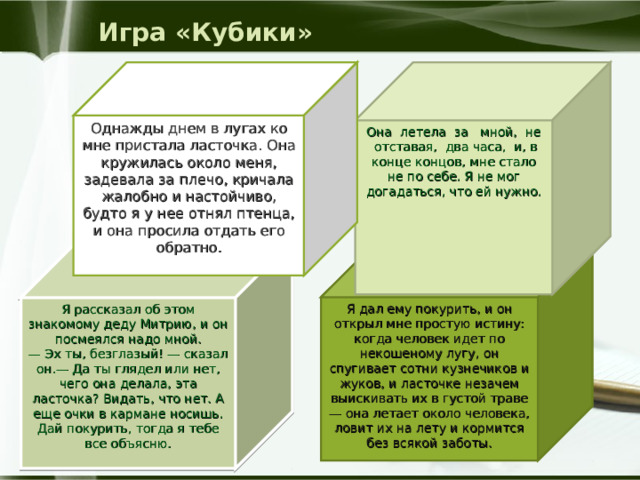

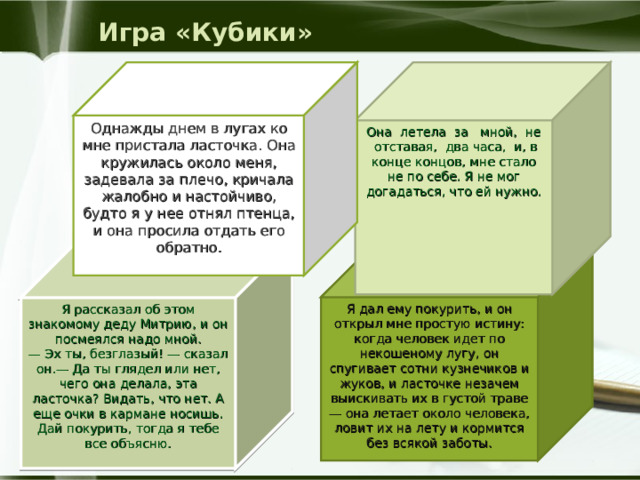

Игра «Кубики»

Она летела за мной, не отставая, два часа, и, в конце концов, мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно.

Однажды днем в лугах ко мне пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно.

Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он.— Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка? Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Получается так: сотни лет разные мастера над одной свистулькой трудятся. Хорошее всё добавляют, а плохое не пускают.

К примеру, сделал человек из глины самую первую свистульку. Понравилась свистулька другому, и он себе сделал, но где-то что-то чуть-чуть изменил — человек-то другой.

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я — в пяту.

Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он.— Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка? Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Народное всегда красиво — песня ли, игрушка ли, наряд ли. Почему так?

Однажды днем в лугах ко мне пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Гриб растет с июня по октябрь, но больше всего боровиков бывает в середине июля и со второй половины августа до середины сентября.

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой.

Лото

По дороге на чем-нибудь едут; а по тропам идут пешком.

Для чего нужны тропы?

Она летела за мной, не отставая, два часа, и, в конце концов, мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно.

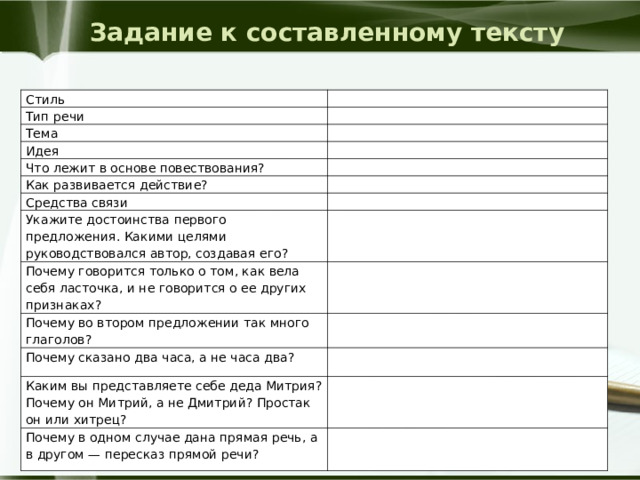

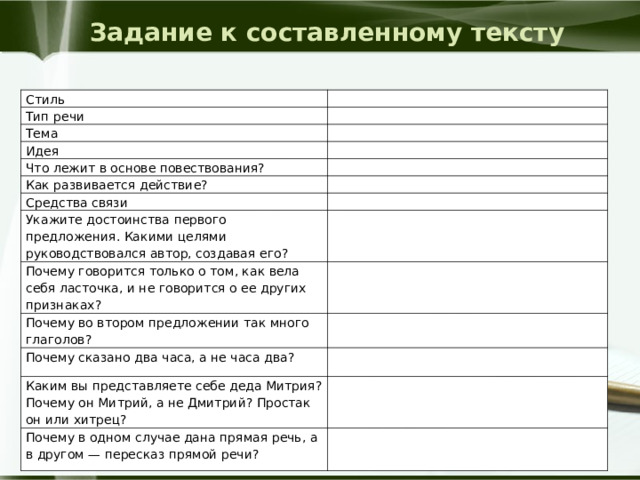

Задание к составленному тексту

Стиль

Тип речи

Тема

Идея

Что лежит в основе повествования?

Как развивается действие?

Средства связи

Укажите достоинства первого предложения. Какими целями руководствовался автор, создавая его?

Почему говорится только о том, как вела себя ласточка, и не говорится о ее других признаках?

Почему во втором предложении так много глаголов?

Почему сказано два часа, а не часа два?

Каким вы представляете себе деда Митрия? Почему он Митрий, а не Дмитрий? Простак он или хитрец?

Почему в одном случае дана прямая речь, а в другом — пересказ прямой речи?

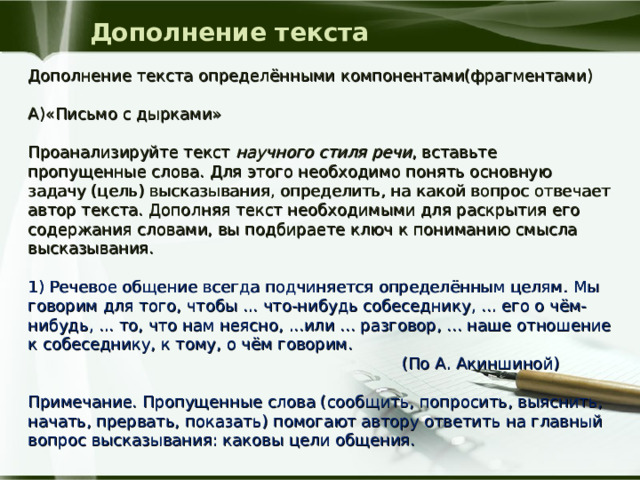

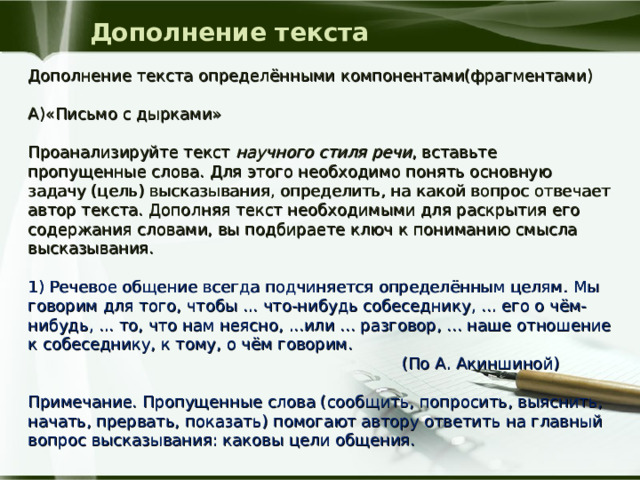

Дополнение текста

Дополнение текста определёнными компонентами(фрагментами)

А)«Письмо с дырками»

Проанализируйте текст научного стиля речи , вставьте пропущенные слова. Для этого необходимо понять основную задачу (цель) высказывания, определить, на какой вопрос отвечает автор текста. Дополняя текст необходимыми для раскрытия его содержания словами, вы подбираете ключ к пониманию смысла высказывания.

1) Речевое общение всегда подчиняется определённым целям. Мы говорим для того, чтобы ... что-нибудь собеседнику, ... его о чём-нибудь, ... то, что нам неясно, ...или ... разговор, ... наше отношение к собеседнику, к тому, о чём говорим.

(По А. Акиншиной)

Примечание. Пропущенные слова (сообщить, попросить, выяснить, начать, прервать, показать) помогают автору ответить на главный вопрос высказывания: каковы цели общения.

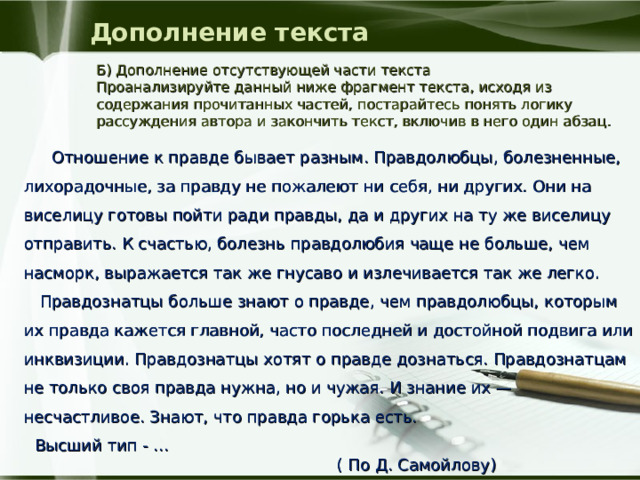

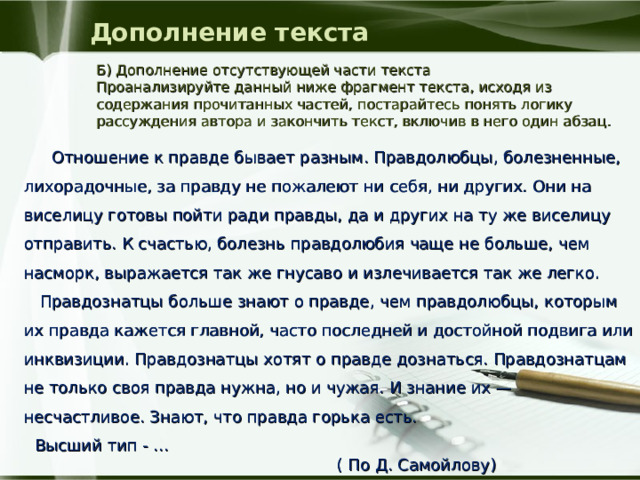

Дополнение текста

Б) Дополнение отсутствующей части текста

Проанализируйте данный ниже фрагмент текста, исходя из содержания прочитанных частей, постарайтесь понять логику рассуждения автора и закончить текст, включив в него один абзац.

Отношение к правде бывает разным. Правдолюбцы, болезненные, лихорадочные, за правду не пожалеют ни себя, ни других. Они на виселицу готовы пойти ради правды, да и других на ту же виселицу отправить. К счастью, болезнь правдолюбия чаще не больше, чем насморк, выражается так же гнусаво и излечивается так же легко.

Правдознатцы больше знают о правде, чем правдолюбцы, которым их правда кажется главной, часто последней и достойной подвига или инквизиции. Правдознатцы хотят о правде дознаться. Правдознатцам не только своя правда нужна, но и чужая. И знание их — несчастливое. Знают, что правда горька есть.

Высший тип - ...

( По Д. Самойлову)

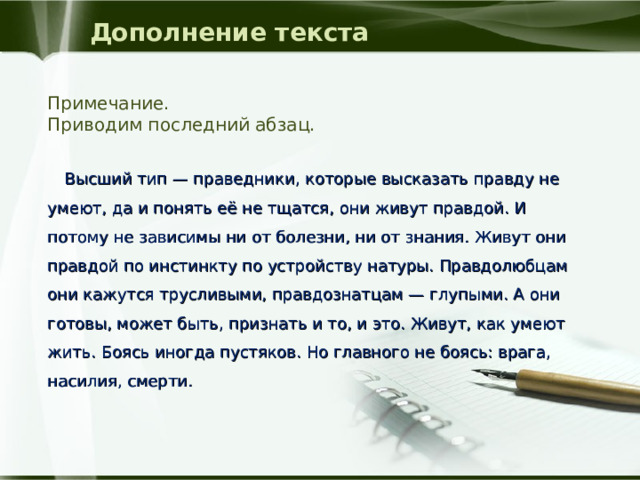

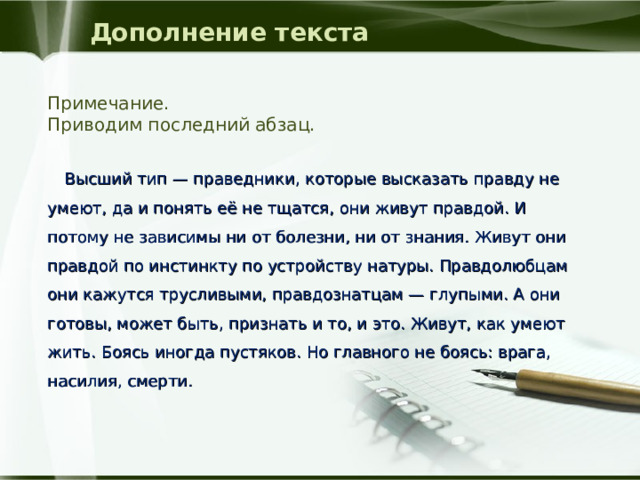

Дополнение текста

Примечание.

Приводим последний абзац.

Высший тип — праведники, которые высказать правду не умеют, да и понять её не тщатся, они живут правдой. И потому не зависимы ни от болезни, ни от знания. Живут они правдой по инстинкту по устройству натуры. Правдолюбцам они кажутся трусливыми, правдознатцам — глупыми. А они готовы, может быть, признать и то, и это. Живут, как умеют жить. Боясь иногда пустяков. Но главного не боясь: врага, насилия, смерти.

«Цель изучения родного языка - не счастливые ответы на каком-нибудь экзамене, а овладение им в должной мере для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без которой и сама внутренняя жизнь - вообще говоря - невозможна».

И.И.Срезневский

Литература

- Арефьева С.А. Сочинение по прочитанному тексту. // Русский язык в школе. - 2006.- №5. - С. 14 - 18.

- Гац И.Ю. « Целенаправленный комплекс сил... » // Русский язык в школе. - 2007 - №5 - С. 7 - 11.

- Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка. - М.: Дрофа, 2007.

- Граник Г.Г., Борисенко Н.А. Понимание текста на уроках русского языка и литературы. // Русский язык. - 2007 - №23 - С.23-27.

- Котельникова С.А. Изложения с перегруппировкой материала. // Русский язык в школе. - 1996. - №3. - С.20 -29.

- Милославский И.Г. О соотношении целей и содержания обучения русскому языку в школе. // Русский язык в школе.-2006.-№3.- С.46-50.

- Открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности. Читательская грамотность. 6 класс. Часть 1/ ФГБНУ « Институт стратегии развития образования Российской академии образования » [ Электронный ресурс]. URL: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ ( Дата обращения: 12.01.2022).

- Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. Из бесед И.И.Срезневского. - Санкт-Петербург, 1899.

- Фёдоров В. В. Формирование функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы. » [Электронный ресурс]. URL : https :// docplayer . com /65448027- Formirovanie - funkcionalnoy - gramotnosti - shkolnikov - na - urokah - russkogo - yazyka - i - literatury . html http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ (Дата обращения: 12.11.2021)

- Шаблон презентации https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html