Применение технологии критического мышления на уроках географии

Бабушкина Т. А., учитель географии

Ещё Лев Толстой говорил: «Знание только тогда знание, когда оно обретено усилиями своей мысли, а не памятью». Сущность применения элементов технологии критического мышления заключается в создании условий для творческой самореализации учащихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока, они думают и вспоминают, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Учащиеся в процессе обучения сами конструирует процесс, исходя из своих возможностей и способностей, реальных и конкретных целей. Критическое мышление означает не критику, а разумное рассмотрение разнообразных подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Каким же образом я внедряю эту систему?

Свое преподавание стараюсь строить на мотивационной основе при постоянном поиске ответов на вопросы: «Как вызвать (сохранить) у учеников интерес к теме урока, к предмету география?», «Как стимулировать интерес ученика к совместной деятельности?» С этой целью в начале урока использую прием «открытие темы», когда учащиеся, анализируя представленный им материал (это могут быть ключевые слова, эпиграф к уроку, текст, предложения и т.д.), определяют тему урока, формулируют его цель, пути ее достижения и стараются самостоятельно сделать вывод.

Так при изучении в 6 классе темы «Глобус – модель Земли» ребята должны из перечисленных слов (анаграмма) выбрать лишнее и объяснить почему: сюпола, лелрапаль, лемодь, суглоб, ктваоэр, реиидман, лезми. Т. о., используя литературный прием, ребята переставляют буквы и получают необходимые слова или предложения.

-Чем являются слова ответы? (экватор, полюса, меридианы, параллели)

- Прошу найти связь между понятиями - экватор, полюс, меридиан, параллель?

-Какова тема урока? (выход на тему)

-Исходя из темы, чему хотите научиться? (постановка целей)

При изучении в 8 классе темы «История освоения и исследования территории России», предлагаю учащимся выполнить следующее задание. Среди случайно набранных букв найдите ФАМИЛИИ участников «Великой Северной экспедиции», выпишите их в ряд. Среди выписанных фамилий исключите две лишние и ответьте на вопрос: « На основании чего вы её исключили?» ( Беринг; Лаптев; Чириков, Ерамак, Дежнев)

| Б | Е | А | Л | И | Ч |

| И | Р | Т | П | И | Р |

| Н | Г | Е | В | О | К |

| Р | Е | К | Д | Е | В |

| М | А | Е | Ж | Е | Н |

Лишнее- Ермак; Дежнев (их экспедиции проходили раньше по времени и в других географических районах).

Определяем тему урока, формулируем цели.

Объяснение доступно для понимания учащихся, имеет логическую завершенность. По форме – это диалог с классом, по сути – направляемая активная мыслительная деятельность учащихся. Учу учащихся рассуждать, обобщать изученное, выделять главное, отстаивать своё мнение, мыслить свободно и не зависимо, выслушивать мнения одноклассников, разумно дискутировать. «Не спешите поднимать руки, ваш товарищ выскажет свою мысль, тогда и вы выступите» - это девиз урока. Поощряется любой ответ, любая активность мысли. Например, урок «Течения в океане». В течение 3-5 минут составьте список того, что вы знаете или думаете, что знаете о морских течениях. Неважно правильно или нет то, что вы написали. Практикую комментирование ответов учащихся, что позволяет формировать монологическую речь и эмоции комментатора.

Главные, опорные знания дублирую несколько раз, используя таблицы, схемы ,модели, коллекции, гербарии, эксперимент. Составляем опорные конспекты по теме, выделяя ключевые идеи изученного материала. Эти конспекты являются своеобразным справочником учащегося. Они позволяют оперативно использовать знания при выполнении учебных заданий, практикумов и практических работ.

Организуя учебную деятельность учащихся, особое внимание акцентирую на применение следующих дополнительных источников: (справочников, интернет - ресурсов, энциклопедий, толковых словарей). В учебниках очень много научных терминов, редко употребляемых в повсеместной жизни, но понятия их необходимы, поэтому без толкования нет понимания. Все перечисленные источники позволяют обогатить и расширить словарный запас, развить устную речь и делать её выразительной, яркой.

Важное место в изучении географии отводится практикумам и практическим работам. Практические работы и практикумы учащиеся выполняют по индивидуальным карточкам, что способствует развитию их самостоятельности, уверенности в своих практических действиях, формируют экспериментальные умения, воспитывают ответственность за знания. Обучение должно быть наглядным в данном случае – работа с картами, глобусами, планами местности, графиками, диаграммами, таблицами.

Объяснение нового материала строится так, что бы вовлечь в дискуссионный процесс как можно больше учеников, не только хорошо успевающих. Используя приём критического мышления «Сетчатое обсуждение» провоцирую на дискуссию, а при необходимости и на дебаты. Суть приёма заключается в том, что задаю вопрос по прочитанному или услышанному, который может рассматриваться людьми с разных позиций, а потом каждая позиция отстаивает свою точку зрения, предварительно записывая аргументы. Например, Если бы не происходило движение литосферных плит, то существовали бы на земле горы, или она представляла бы из себя гигантскую равнину?

ДА НЕТ

1.Потому что… 1.Потому что…

2. . . .3 . . . . . . . . . 2. .3 . . . . . . . . .. .

Возможно, кто-то поменяет свою точку зрения после обсуждения аргументов. Этот приём помогает выделять главное, рассуждать, аргументировать, убеждать, выражать свои мысли и на письме, что чаще сложнее устного ответа. В целом этот приём сохраняет познавательный интерес, высокий уровень самостоятельной деятельности, осмысление действий. Идёт формирование способов умственных действий, отрабатываются межличностные отношения: учитель-ученик, ученик-учитель.

Практикуя применение таких стратегий как: «Мозговой штурм», «Метод пометок», «Перемешанные события» - деятельность здесь нацелена на суммирование предшествующих знаний по теме, пробуждение любознательности и установление целей. При необходимости сопоставления применяю «Диаграмму Венна». Строится она из частично пересекающихся окружностей и может быть использована для показа контрастных идей и общего между ними. Например, найти черты сходства и различия рельефа дна суши и рельефа дна мирового океана.

Р

ельеф суши Рельеф дна Мирового океана.

ельеф суши Рельеф дна Мирового океана.

общее

При составлении вопросов и заданий для учащихся учитываю возрастные особенности:

любознательность, наблюдательность;

интерес к динамичным процессам;

предметно-образное мышление;

быстрое овладение умениями и навыками;

эмоциональная возбудимость.

Также использую прием «Корзина идей, понятий, имен…» Выделяю ключевое понятие изучаемой темы и предлагаю учащимся за определенное время выписать как можно больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации. В результате, на доске формируется кластер (пучок), отражающий имеющиеся у учащихся знания по данной конкретной теме, что позволяет диагностировать уровень подготовки классного коллектива, использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении нового материала.

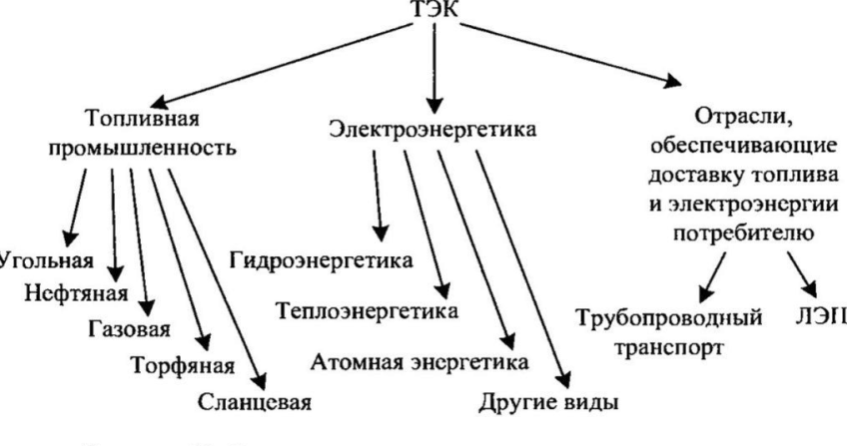

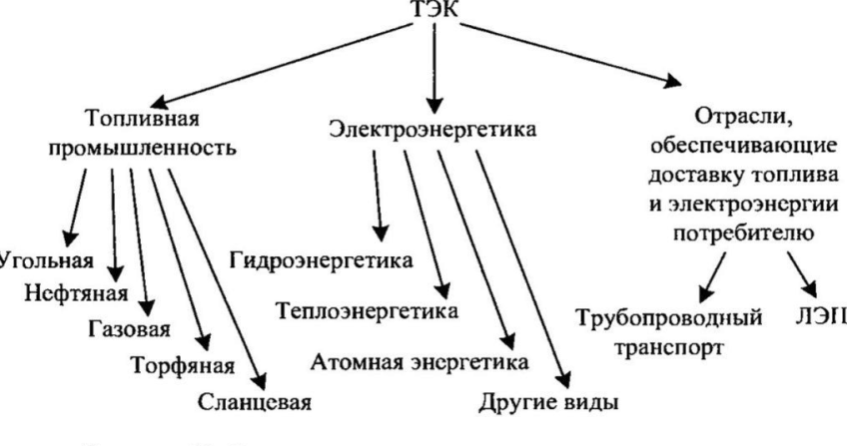

Пример. Тема урока: Состав топливно-энергетического комплекса. География 9 класс.

В «корзину» учениками были сброшены следующие понятия, которые они связали с данной темой урока: топливо, энергия, электростанция, розетка, ГЭС, АЭС, ТЭС, нефть, газ, экспорт, уголь, Западная Сибирь, дорогие тарифы, энергия Солнца, энергия ветра и т.д. Это позволило сформировать кластер «Состав топливно-энергетического комплекса» и выяснить первоначальные представления учащихся о географии топливных ресурсов, активизировать их деятельность.

При изучении в 6 классе темы «Вода на Земле. Части Мирового океана» в «корзину» учениками были сброшены следующие понятия, которые они связали с данной темой урока: гидросфера, Мировой океан, реки, озера, водяной пар, мировой круговорот воды, Тихий океан и т.д. Это позволило сформировать кластер «Гидросфера» и выяснить первоначальные представления учащихся о гидросфере.

При изучении нового материала я использую прием « Мудрые совы»

Например, на уроке «Водные ресурсы России» в 8 классе учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника (индивидуально или в группе). Затем ученикам раздаю рабочие листы с конкретными вопросами и заданиями, при помощи которых проверяю уровень усвоения учебного материала.

Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их в алфавитном порядке.(водный кадастр, водные ресурсы, гололед, лавины, ливни, наводнения, наледи, оползни, сели, снегопады, цунами)

Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая является для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным представлениям. (Неравномерность распределения водных ресурсов на территории России и обеспеченность водными ресурсами – не высокая, особенно обеспеченность главных земледельческих районов)

Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая является для Вас новой. (знакомство с новыми понятиями «водный кадастр», водопользование и водопотребление, сели )

Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной фразой. Или какая из фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие фразы являются ключевыми? (Водные ресурсы- это один из наиболее важных видов ресурсов, без которых невозможно представить существование человеческого общество и которые ничем нельзя заменить)

Известное. Найдите в тексте ту информацию, которая для Вас была ранее известной. (Человек не может прожить без воды; состав водных ресурсов, расход водных ресурсов и т. д.)

Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста и, если возможно, Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.

Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимы для будущей деятельности и жизни? (Разумное расходование воды, бережное к ней отношение, экологические проблемы и т. д.)

Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие высказывания, которые заслуживают особого внимания, и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии на уроке. (причины ухудшения качества пресной воды)

Далее организуется обсуждение результатов работы. При этом могут быть намечены следующие шаги: поиск дополнительной информации, домашние задания для отдельных учащихся или групп детей; выделение нерешенных проблем, определение последующих этапов работы.

Рефлексия- этап урока, в которой учащиеся делают обзор идей,с которыми они столкнулись, осмысливают их, задаются вопросами по этим идеям, интерпретируют, применяют, спорят, высказываются и пытаются расширить его значение для новых областей применения.

На примере урока в 6 классе «Течения в океане» этот этап происходил следующим образом: сначала обзор и обсуждение прочитанного, запись на листе того, что они знали до чтения, правильные знания или нет – не важно. Затем все сделали графически (обозначение теплых и холодных течений красным и синим цветом на фрагменте контурной карты) с различными пониманиями пометками, сделанными во время чтения, используя INCERT метод. Затем проводилось групповое обсуждение для того, чтобы решить, нужна ли дополнительная информация. Через различные виды деятельности учащимися была предоставлена возможность просмотреть текст и подумать над содержанием.

На этапе рефлексии я использую такой прием, как «Перемешанные события», при этом предлагаю учащимся 5-6 слов или словосочетаний из определенного текста для работы в группе и прошу учеников установить верную последовательность данных событий (как причина и следствии).Например, выявление причинно- следственных связей и составление в 7 классе схемы «Распределение температуры и осадков на Земле». Ученики расставляют карточки по порядку и зачитывают полученный текст.

Географическая широта

Угол падения солнечных лучей

Количество солнечного тепла

Температура воздуха

Как вариант рефлексии предлагаю написать эссе (5 или 10 минутное в зависимости от темы и времени), например, ответить на вопрос: В чём сходство и различие глобуса и плана местности? Эссе зачитывается сразу по окончании работы.

Альтернативной работой сочинению-эссе может быть задание написать синквейн. Это еще один из приемов развития критического мышления учащихся, так как требует от учащихся проанализировать весь объем информации, выбрать самую главную и оформить ее в художественную форму. Например, ученики 7 класса после изучения темы «Антарктида»» составили такой текст:

Антарктида

Далёкая, холодная

Храним, изучаем, открываем

Южный полюс

Континент

В форме синквейна ученик может дать не только характеристику географического объекта, но и свою оценку уроку, свое отношение к теме урока и своё настроение.Синквейны можно писать как одному ученику, так и в парах или в группах. Написанные в группах, они часто бывают интересней индивидуальных, потому что ребята стараются писать, более строго отбирая самые ценные идеи. Такое задание можно давать и в качестве домашней работы.

На стадии осмысления материала и во время работы над ним считаю важным помочь ребятам соотнести старые знания с новыми, для этого предлагаю заполнить таблицу с тремя колонками: «Знаю», «Хочу узнать» и «Узнал (а)». Это один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования материала.

При определении уровня усвоения нового материала, как на уроках географии, стараюсь избегать механического повторения заученного (прочитанного) материала. С этой целью использую игровые формы, способствующие развитию критического мышления. Так, на стадии закрепления материала по теме «Северный Кавказ» в 9 классе провожу игру «Согласны ли вы?», суть которой заключается в определении верное или ложное суждение содержится в вопросе, доказать свою точку зрения.

1.Северный Кавказ занимает пограничное положение между равнинами

2. Северный Кавказ имеет выгодное приморское ЭГП (экономико-географическое положение).

3. Для Северного Кавказа характерен однонациональный состав населения.

4. Для Северного Кавказа характерна самая низкая доля сельского населения.

5. Северный Кавказ – это единственный регион России, где естественный прирост положительный.

6.Северный Кавказ граничит с 3 государствами: Грузией, Арменией, Азербайджаном.

7. На Северном Кавказе есть месторождения топливных полезных ископаемых.

8. Северный Кавказ один из самых благоприятных для жизни людей из районов России в природном отношении.

Эффективность этой игры заключается в том, что она заставляет критически отнестись к заявленной информации, сопоставить ее с теми знаниями, которые ученики получили при изучении темы, сделать правильный вывод. Очень важно, чтобы ученики обосновывали свою точку зрения.

При изучении темы «Природная зональность » в 7 классе использую прием «Толстые и тонкие вопросы». Данный прием развивает умение задавать вопросы.

| Толстые вопросы | Тонкие вопросы |

| 1 . От чего зависит распространение зон? | 1 . Что такое природная зона? |

| 2. Чем отличается широтная зональность от | 2. Где расположена зона тропических |

| высотной поясности? | пустынь? |

| 3. Как выдумаете, могут ли в тропических | З. С какими климатическими |

| пустынях произрастать | условиями |

| широколиственные леса? | связано изменение природных зон? |

| 4. Предположите, что будет, если в | 4. Где распространяется зона |

| антарктической пустыне повысится | широколиственных лесов? |

| температура? |

|

| 5. Является ли зональность географической | 5. Чем объясняется изменение |

| закономерностью? | природных зон на равнине? |

Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. Данные вопросы можно использовать на любой из трех стадий урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении - демонстрация пройденного.

Использую прием «Кубик». Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне пишется одно из следующих заданий:

Почему понижается температура воздуха в горах при подъеме.

Чем природный комплекс отличается от географической оболочки.

Каковы особенности размещения природных зон на материках и океанах.

Что такое широтная зональность и высотная поясность?

5) Покажите на карте природные зоны.

6) Выделите главные признаки понятия «природная зона».

Домашнее задание - очень важный этап процесса обучения, поэтому обращаю на него особое внимание. Считаю, что оно должно быть строго дозированным, вариативным, предполагать ситуацию выбора.

Применяю тематический контроль и учет знаний, для этого использую самостоятельные работы, географические диктанты и задачи (например:Для вычисления разницы в поясном времени между различными пунктами на территории России).Тематический контроль включает поурочный, промежуточный, а также итоговая контрольная работа (Тематическое тестирование с использованием в старших классах тестов по типу ЕГЭ).

Одной из форм реализации технологии критического мышления на уроках является тестирование, которое позволяет осуществить объективную, эффективную и быструю диагностику знаний и получить наглядную картину успеваемости. Кроме того, тестовая форма активизирует деятельность учащихся на уроках, существенно экономит учебное время. Тестовую форму контроля я применяю как при фронтальной проверке знаний, так и при индивидуальной работе с обучающимися.

Таким образом, использование технологии критического мышления в системе уроков географии способствует углублению знаний учащихся, так как изучаемый материал рассматривается в контексте более широкого спектра проблем. В свою очередь, это создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе метапредметных связей.

Результатами технологии РКМ являются:

- развитие мышления, творческих способностей; - развитие в учащихся уверенности и понимания своих мнений и идей; - активное участие в учебном процессе; - умение с уважением выслушивать различные мнения. Хочется отметить, что эту технологию, несмотря на высокую эффективность, как и любую другую, нельзя универсализировать и считать единственно приемлемой для обучения, так как эффективность обучения зависит от умелого сочетания различных технологий. Поэтому в своей работе использую и информационно-коммуникационные технологии, которые способствуют развитию самостоятельной, поисковой, творческой работы учащихся, повышают интерес к обучению, способствуют эффективному усвоению учебного материала. Средства ИКТ использую на разных этапах процесса обучения: объяснение нового материала, закрепление, контроль.

Важное место сегодня занимают и здоровьесберегающие технологии. Выстраиваю урок с соблюдением физиологических основ учебно-воспитательного режима (время трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, динамичная смена деятельности).

На каждом уроке провожу физкультминутки, игровые паузы. Придаю большое значение созданию в классе обстановки доброжелательности и взаимопомощи, так как, это необходимые слагаемые успеха.

Современный урок географии должен быть обучающим, воспитывающим, развивающим и интересным. Поэтому использование современных образовательных технологий на уроках и в воспитательной работе – потребность сегодняшнего дня.

Внеурочные занятия являются важной составляющей учебной деятельности, и я как учитель географии ставлю перед собой следующие задачи:

повышение общей языковой культуры учащихся;

воспитание бережного отношения к природе;

углубление и расширение знаний, получаемых на уроках;

развитие творческих способностей обучающихся;

выявление одарённых детей и работа с ними;

развитие экологической культуры поведения учащихся;

воспитание доброты и формирования ответственного отношения к природе,

ельеф суши Рельеф дна Мирового океана.

ельеф суши Рельеф дна Мирового океана.