МОУ «Новопокровская школа»

Индивидуальный образовательный проект по изобразительному искусству

«Русский кокошник».

Выполнили проект учащиеся

5 класса:

Брусова Лера

Гой Александра

Кривошеева Настя

Новикова Катя

Садыкова Диана

Руководитель проекта:

Учитель изобразительного искусства

Панченко Ксения Александровна

2017г

Содержание.

I.Пояснительная записка.

I.I.Обоснование выбора темы проекта. …………………………………………………..3

I.2. Цель и задачи проекта. ……………………………………………………………….3

I.3 Предполагаемый результат. …………………………………………………………..4

I.4.Продукт проектной деятельности……………………………………………………..4

II.Основная часть……………………………………………………………………………………5

II.1.Введение………………………………………………………………………………………...5

1.1.Актуальность выбора темы……………………………………………………………..4

1.2.Выработка и анализ идей………………………………………………………………..4 -5

1.3.Экономическое обоснование проекта…………………………………………..5

II.2.Теоретическая часть …………………………………………………………………………...5

2.1.История происхождения кокошника………………………………………………..5-6

2.2. История русских головных уборов……………………………………………………..6-8

2.3.Что из себя представляет кокошник?.....................................................................8-9

2.4. Виды кокошников……………………………………………………………………..9-10

II.3. Технологическая часть проекта………………………………………………………..10

3.1.Характеристика материалов и оборудования и обоснование выбора………...10

3.2.Описание технологических приемов……………………………………………10

III.Заключение………………………………………………………………………………………...10

3.1.Вывод…………………………………………………………………………………..……10 -11

3.2.Самооценка выполненной работы…………………………………………………………11

IV. Источники: ссылки, список литературы.

V. Приложения………………………………………………………………………………………..12-18

5.1.Фотографии сделанных своими руками кокошников…………………………………….17-18

5.2.Диск с презентацией проекта………………………………………………………………..19

Национальные головные уборы ,

это своеобразная книга,

научившись читать которую,

можно узнать о традициях,

обычаях и истории своего народа.

I.Пояснительная записка

I.I.Обоснование выбора темы проекта.

Мы, обучающиеся 5 класса активно интересуемся русской народной культурой, декоративно- прикладным творчеством, русским народным костюмом на уроках изобразительного искусства. И когда мы на уроках проходили русский народный костюм , то узнали, что головному убору русский народ всегда уделял особое значение. Об этом мы можем судить, вспоминая иллюстрации к русским народным сказкам, картины художников с изображением русских красавиц. На него всегда устремлён первый взгляд зрителя. Головной убор, чаще кокошник, самая нарядная, яркая и дорогая часть костюма. «А можем ли мы сделать его сами?»- возник у нас вопрос. Посоветовавшись друг с другом, с педагогом, с родителями, взвесив свои творческие силы и возможности, мы решили сделать своими руками женский русский головной убор и подарить его школьному музею, для проведения экспозиции про русскую избу. Так родилась у нас идея проекта. Она показалась нам очень интересной, как и предстоящая работа. Ведь позитивное созидательное творчество обязательно принесёт пользу нам и всем, кто будут видеть его результат. Проект получил название «Русский кокошник».

I.2. Цель и задачи проекта.

Предмет исследования: Русский кокошник.

Цель: развитие позитивного творческого опыта в процессе изготовления русского женского головного убора- кокошника.

Задачи:

-

изготовить русский женский головной убор – кокошник;

-

сформировать уважительное отношение к русской народной культуре;

-

развивать навыки коммуникативности, творческого сотрудничества и взаимодействия;

-

развивать навыки работы по изготовлению изделий в русском народном стиле;

-

развивать умение воплощать свои идеи, планировать работу;

Тип проекта - творческий, межпредметный ( интеграция с другими предметами)- технология, изобразительное искусство, история, МХК.

Методы исследования:

-

Поиск и анализ информации:

-история возникновения кокошника ;

-теория создания работ;

-практическое применение;

-

Беседа с родителями.

-

Наблюдение, сравнение.

I.3 Предполагаемый результат .

-

Научиться изготавливать своими руками кокошник.

I.4. Продукт проектной деятельности .

-

кокошник ;

-

презентация проекта " Образы женщин на картинах известных художников"

I.5. Основные этапы проекта.

Подготовительный:

-

Обсуждение проекта. Выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации проекта.

-

Подбор методической литературы.

-

Работа с интернетом. Сбор необходимой информации для оформления (картинки, материал и т.д.);

-

Анализ информации;

-

Подготовка информации для представления результатов, составление текстов-сообщений;

-

Промежуточное оценивание и самооценивание, корректировка планов работы;

Практический:

-

Ознакомление с техникой изготовления кокошника;

-

Рассматривание видов русских кокошников;

-

Рисование эскизов кокошников;

-

Создание презентации «Образы женщин на картинах известных художников».

Заключительный этап:

II.Основная часть.

II.1.Введение.

1.1.Актуальность выбора темы.

У русской национальной одежды многовековая история. Ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, характеру труда русского народа.

Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа и его представления о прекрасном.

Русская национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

1.2.Выработка и анализ идей.

Сколь разнообразны виды кокошников, столь и разнообразны и используемые материалы. При этом выбор зависит не только от индивидуального цветоощущения, но и от применяемой техники и назначения изделия. Низкие кокошники расшивались хлопчатобумажными нитками, так называемой "бумагой", шелком и гарусом. Женщины состоятельные расшивали головные уборы золотыми нитями, для пущей красоты кокошник подвязывали расписным платком из кашемира. В современном мире новые технологии вытеснили старые материалы из которых изготавливали изделия прошлых веков. Например, на смену бумажной белокрайки, из которой изготавливали основу кокошника пришли такие материалы, как хлопчатобумажная ткань или основа из скрученных газет или простой бумаги , что и послужило жесткой формой , основой. Гарус - шерстяную пряжу , можно заменить нитками мулине и тесьмой. Жемчуга, драгоценные камни , золотые нити сегодня можно заменить на цветной пластик, стеклярус, керамические бусины, бисер. Для украшения можно использовать атласные ленты, уже готовые фабричные рюши. Прикреплять украшения можно с помощью горячего клея, ниток, степлера.

Изучая материал про технологию изготовления кокошников мы остановились на вырезании из картона и украшение его бусинами, паетками, атласными лентами.

1.3.Экономическое обоснование проекта.

Для выполнения проекта нам необходимы следующие материалы

|

| Наименование | Количество |

| 1. | Листы А3 | 5 |

| 2. | Клей П.В.А. | 1 |

| 3. | Украшения для кокошника ( бусинки, пайетки, бисер) | 1 пакет (бусины) 8 пакетов (паетки) |

| 4. | Ленты (разные) | 5м |

| 5. | Пистолет для клея | 1 |

| 6. | Горячий клей | 1 |

| 7. | Степлер | 1 |

II.2.Теоретическая часть .

2.1. История происхождения кокошника.

Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых – драгоценными камнями . Кокошник (кокуй, кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Кокошник – не только женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в русском стиле. Форма кокошника спереди напоминает корону, а с боку – утку. К последнему значению нас приводят и многочисленные русские слова того же корня: кока, коко – яйцо, кокач – пирог с кашей и с яйцами, кокош – курица наседка, кокиш – первые правильные перья гусиного крыла, для письма, кокоток – сустав перста, кокова – набалдашник, верхний наконечник, головка, резное украшенье на коньке избы, медные головки на санях, козлах повозок и пр. ( Приложение 1.)

В работе представлено развитие образа и символизма русского кокошника. Сначала мы находим глубинную религиозную мифологию, скрытую в образе утки-Макоши, располагающейся на голове Велеса . На изображении Велеса непосредственно утка сидит на голове у него. Далее мы видим египетскую богиню в головном уборе, сделанном из двух птиц. Одна из них распласталась по голове, начиная формировать задний полог кокошника – нарядную сороку (заметьте, и птичье название сохранилось). Другая птица в гнезде продолжает сидеть на голове. На изображении царя Хефрена первая птица превратилась уже в просто полог-сороку, а верхняя сползла ближе к загривку царя. На русских кокошниках (4 и 5) головной убор уже практически совсем утратил птичьи черты, но сам символизм остался. Осталась и форма гнезда, которую формирует шапочка-начельник. Силуэт утки напоминает сама передняя часть кокошника. На фрагменте 4 мы видим также, что верхняя часть кокошника напоминает птицу, распростёршую крылья вниз – на голову. Кокошники заканчиваются задней частью – сорокой.( Приложение 2)

2.2.История русских головных уборов

Головной убор нёс идею неба, изображения солнца мирового древа, устремляющегося в небо, изображающего птицу. Сами названия женских головных уборов являются «птичьими»: «кокошник» ( от «кокошь»- петух, курица), «кика», «кичка»(утка) и т. п. Часто головные венчики окружающие голову, рассматриваются, как символ горизонта, круговой линии соприкосновения неба с землёй.

История кокошника полна тайн и загадок, а точного времени его появления не знает никто.

Кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник — в том числе незамужними. Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. В XIX в. бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных губерниях), а в допетровской Руси — и в боярской.

Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и

Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В

Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других

местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок»,

«наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями.

Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком.

Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.

Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия, т. о. кокошник был не только украшением женщины, но и ее оберегом.

В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!»

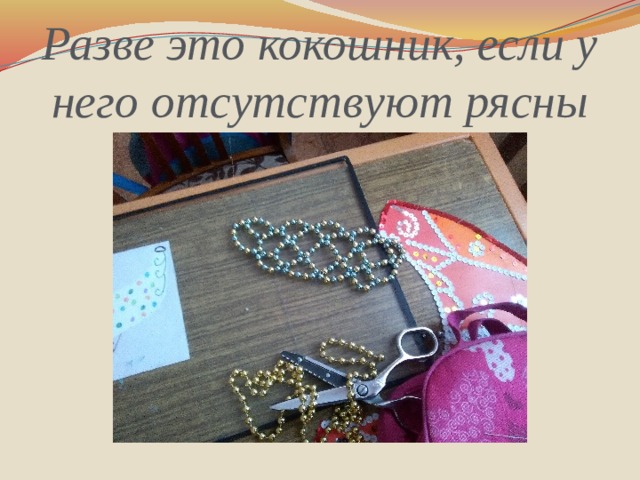

В Сибирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребенка. Изготавливали кокошники в городах, в больших селах и монастырях специальные мастерицы - кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Такой убор стоил очень дорого, поэтому кокошники тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству.

Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Таким образом, кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом.

Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладка ягодку и аленький цветочек".

Женский головной убор в своих формах и декоре более других частей костюма сохранял архаичные черты, содержит многочисленные временные напластования. Головные уборы хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.

Петр I своими указами запретил боярышням носить этот головной убор. Но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной или свадебной одежды.

В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям.

Увлечение русской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...».

Война с Наполеоном, всколыхнув небывалую волну русского патриотизма, вернула интерес ко всему национальному и в литературе, и в поэзии, и в одежде. В 1812-1814 годах в европейскую моду вошли красные и синие русские сарафаны с ампирной талией и филигранными пуговицами спереди. На портретах того грозного времени в них запечатлены и англичанки, и императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, и даже француженки. Прорусское движение в моде вернуло в светское общество некое подобие старинных кокошников.

В этот период многие художники и поэты воспевали в своих произведениях красоту русских женщин в традиционных нарядах.

Пушкин часто рисовал на стихотворных листах портреты и лица современников. Так вот сохранился рисунок, на котором Пушкин изобразил свою няню .(Приложение 3). Вот она перед нами — в своей молодости, та, которая его вскармливала. В прямоугольном кокошнике, опять же собственными руками вышитом, своеобразном. По всему полю головного убора явно проступает рисунок растительный, листья трав. По спине молодой Арины — спущена коса. Она в головном уборе, присущем молодой женщине, в одежде традиционной, народной: в сарафане и рубахе с пышными рукавами. И другой тут же рисунок старой женщины, с повойником на голове.

Среди пушкинских бумаг есть "долг за починку кокошника Натальи Николаевны".

Константин Маковский воспевал в своих полотнах красоту русских женщин.

В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом.

Пиком «высочайшего» признания этой «русской моды» явился костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году, все именитые участники которого были в роскошных боярских костюмах по мотивам кремлевских одежд XVII века. Построенный для развлечения великих княжон вблизи Петербурга «Сокольский городок» в боярском стиле, со «стражей» в кафтанах с «козырями», был, вероятно, последним живым памятником той влюбленности в русскую историю, без которой мода на все русское никогда бы не возникла в 20-е годы, когда кокошник вошел в арсенал модниц всего мира. Стоит ли теперь удивляться, что, отправляясь в вынужденное изгнание, часть аристократии захватила с собой именно предметы псевдорусской моды — придворные платья и кокошники, что рассеяны теперь по музеям мира.

Невозможно перечислить всех знаменитых невест мира, выходивших замуж в 20-е годы в подобиях русских княжеских кокошников. Достаточно упомянуть, что английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II, венчалась в уборе, напоминавшем русский кокошник. Кокошник оставался элементом и русского сценического костюма. Он был неким символом старой России на протяжении всех долгих лет эмиграции.

2.2. Что из себя представляет кокошник?

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волосинку; он состоит из убранного начельника и донца, или же начальника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Имел матерчатое дно. Сзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.(Приложение 4).

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы. «Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу —" кокошник".

2.3. Виды кокошников.

По конструкции выделялись виды кокошников:

1. Однорогий кокошник. Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

2. Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

3. Кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.

4.Кокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.

5. В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.

6.Однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

7.С плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

8.Двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.

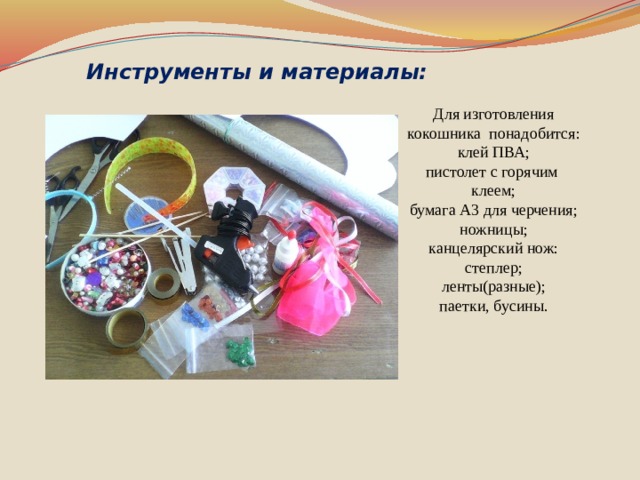

3.1.Характеристика материалов и оборудования .

Для изготовления кокошника понадобятся:

клей ПВА;

пистолет с горячим клеем;

бумага А3 для черчения;

ножницы;

канцелярский нож:

степлер;

ленты(разные);

паетки, бусины;

3.2.Описание технологических приемов

Прежде чем приступить к выполнению кокошника нужно изготовить эскиз, который будет служить образцом.

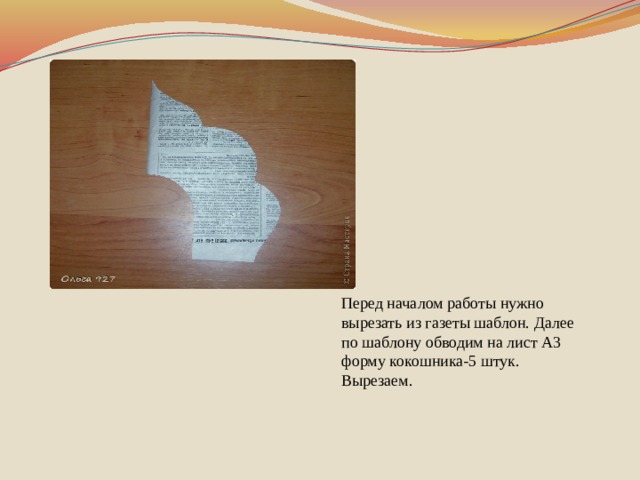

Перед началом работы нужно вырезать из газеты шаблон. Далее по шаблону обводим на лист А3 форму кокошника-5 штук. Вырезаем.

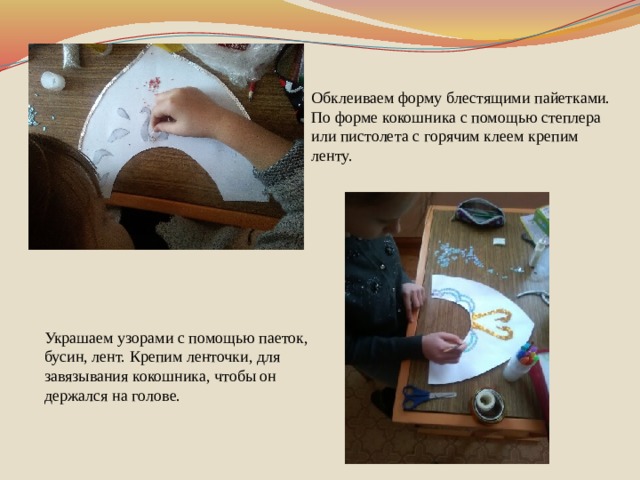

Обклеиваем его блестящими пайетками. По форме кокошника с помощью степлера крепим ленту.

Украшаем узорами с помощью паеток, бусин, лент. Крепим ленточки, для завязывания кокошника, чтобы он держался на голове.

Третьим закрываем кокошник сзади с помощью горячего клея.

III.Заключение.

3.1.Вывод.

Работая над проектом мы ознакомилась с основными элементами народной одежды, женскими головными уборами. Узнали историю возникновения женских головных уборов и их отличительные особенности. Изучили способы и технологию изготовления кокошника; изучив материалы и приспособления. Работа над проектом дала нам возможность узнать много нового и интересного из истории костюмов 18 века, пробудила интерес к историческим событиям тех лет, их традициях и образу жизни. По отношению к работе мы стали аккуратней, усидчивей, терпеливей, трудолюбивей.

В конце работы мы получили желаемый продукт - кокошник.

3.2.Самооценка выполненной работы.

Мы считаем, что поставленные цели и задачи достигнуты и выполнены. Материал использован в достаточном объеме и с историческими фактами. Результатом исследования стало, создание собственных кокошников. Мы получили дополнительные знания, просматривая информацию об истории кокошников; развили свои навыки в подборе и анализе информации; за время работы над проектом развивали свои творческие способности.

А показав готовые кокошники своим одноклассникам, мы убедились, что тема народного творчества актуальна и интересна.

Проект можно использовать, как учебный материал на уроках изобразительного искусства.

А кокошники можно использовать при выступлениях на школьных мероприятиях.

IV. Источники: ссылки, список литературы.

Литература

-

Пармон А.И. «Русский Народный Костюм»

-

Детская энциклопедия

Журнал:

-

«История в школе»

Материалы из интернета

-

(http://clubs.ya.ru/4611686018427397615/posts.xml?tag=3409572)

V. Приложения.

5.1. фотографии кокошников, выполненных своими руками.

5.2. Диск с презентацией проекта.

11