СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа сопровождения одаренного ребенка "Мы особенные"

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено общественными потребностями.

Просмотр содержимого документа

«Программа сопровождения одаренного ребенка "Мы особенные"»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

ПРОГРАММА сопровождения одаренного ребенка «МЫ ОСОБЕННЫЕ»

(support of gifted children)

| Разработчик: Татьяна Ларина

Участники реализации Программы: - дети 5-7 лет; - педагогические работники; - родители (законные представители)

Срок реализации Программы: 2 года |

Хабаровск - 2013

Содержание Программы:

Пояснительная записка.

Введение в проблему.

Функции участников воспитательно-образовательного процесса при организации работы с одаренными детьми.

Этапы реализации программы сопровождения одаренного ребенка.

Используемая литература.

Приложения.

Обучение только тогда хорошо,

когда идет впереди развития.

Выготский Л.С.

Пояснительная записка

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено общественными потребностями.

Современная личностно-ориентированная тенденция связана с выходом на первый план ценности личностного развития и самореализации. Так, высокие индивидуальные достижения обычно способствуют самореализации личности и движут общество вперед. В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще переосмысливает социальный заказ дошкольному образованию, корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи дошкольного образования.

Главная цель, которая раньше определялась как формирование основ всесторонне и гармонично развитой личности, воспитание людей, владеющих основами наук сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении. Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации. Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, решать сложные логические задачи. Однако опыт современного образования показывает, что существуют различия между детьми. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у их сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, активны.

Выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, значительно превосходит сверстников, его могут называть одарённым. Многочисленные труды (Венгер Л.А, Гильбух Ю.З, Лейтес Н.С, Бурменская Г.В) посвящены рассмотрению понятия - одарённый ребёнок, выявлению таких детей, особенностям работы с ними, их психологическим проблемам. В последние годы проблема различий между детьми по одарённости « вышла из тени» и вызывает теперь большой интерес. Несомненны реальность и значимость этой проблемы. Каких детей называют одарёнными? Как происходит их дальнейшее развитие? Что можно сделать для их поддержки?

По таким вопросам накоплен немалый опыт. С 1975 года существует Всемирный совет по одарённым и талантливым детям, который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию таких детей, организует международные конференции.

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности на индивидуальность.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что уровень и темп развития способностей у каждого ребенка индивидуален. При составлении программы для одаренных воспитанников необходимо учитывать такие формы работы, как гибкий и мобильный учебный план, планирование и принятие решений самими детьми, конструирование учебного плана на базе интересов детей и т.д. Необходимо, чтобы программа учитывала самораскрытие одаренных ребят; оно должно охватывать умственное, эмоциональное и социальное развитие и учитывать индивидуальные различия детей. Программа должна удовлетворять потребность в новой информации, одаренный ребенок должен быть широко информирован; она должна помочь ребенку в самовыражении. Необходимо, чтобы программа предусматривала развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического приложения. Программа должна поощрять инициативу детей.

В связи с этим нами была поставлена следующая цель Программы: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного ребенка, направленная на решение следующих задач:

Раннее выявление ребенка, одаренного в нескольких областях.

Составление и реализация программы сопровождения такого ребенка (группы).

Создание психологически комфортной среды развития и воспитания одаренного ребенка.

Особенностью программы является то, что при структурировании материала мы придерживались принципа логарифмической спирали. Этот способ наиболее прост, доступен и обеспечивает нужный педагогический эффект. Благодаря такой структуре один и тот же вид мышления отрабатывается на занятиях многократно, периодически. При этом способе структурирование учебного материала в проекте программы нет необходимости «прописывать» отдельные занятия. Сценарий каждого занятия - это исключительно сфера творческой деятельности педагога. Но имея общую структуру и опираясь на диагностические результаты, добываемые в процессе самих занятий, педагог может разработать сценарий каждого занятия, сообразуя его с уровнем развития работающих с ним детей.

Ожидаемый результат:

1. Совершенствование системы раннего выявления, поддержки и развития одаренных детей.

2. Составление банка данных на воспитанников по категориям одаренности: интеллектуальная, творческая, спортивная.

3. Мониторинг результатов работы с одаренными детьми.

4. Повышение психолого-педагогической культуры родителей по воспитанию и поддержке одаренного ребенка.

5. Расширение информационного поля, повышение профессионального мастерства педагогов работающих с одаренными детьми.

6. Объединение всех участников реализации Программы через психолого-педагогическое сопровождение для создания гарантированных возможностей с целью развития способностей одаренных детей.

Принципы сопровождения одаренных детей:

непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;

признание уникальности ребенка исключающее усреднение, сравнение одного ребенка с другим;

бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и самому себе;

защита интересов ребенка;

индивидуальный путь развития ребенка;

учет специфики возрастного и индивидуального развития;

принцип диалогичности;

принцип личностно-ориентировочного подхода к ребенку;

принцип построения развивающей работы на основе диагностики.

Введение в проблему.

Проблема определения одаренности, ее выявление, развитие и сопровождение интересовала людей еще много столетий назад. Сегодня в обществе проявился новый всплеск заинтересованности в исследовании одаренности. Это связано, прежде всего, с запросом общества на индивидуальных неповторимых личностей. Только человек, наделенный непохожестью, способностями, одаренностью сможет уловить современный жизненный ритм, не потеряться и принести обществу свой вклад, еще раз доказывая, что машина не может заменить человека. Решающая роль в развитии детской одаренности принадлежит сфере образования. Сопровождение одаренного ребенка - неотъемлемый элемент гуманизации образования России в условиях ее модернизации. Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. Одаренный ребенок это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таковых) в том или ином виде деятельности.

Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности на индивидуальность. Современная система образования, в частности детские сады и школы, испытывают особую потребность в программах, которые учитывали бы индивидуальные запросы и интересы одарённых детей.

Понимая всю важность потребности нашего детского сада в разработке и реализации такой программы мы решили сделать следующее:

Изучить теоретические основы детской одаренности.

Наблюдения, свидетельствующие о том, что возможности людей неравны, старо, как мир. Это не было секретом ни для науки, ни для обыденного сознания, аккумулирующего, по меткому выражению Гегеля, не только научные теории, но и все предрассудки своего времени. И выдающиеся люди древности, и их менее осведомленные в науках современники хорошо понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто проявляются уже в детстве.

Естественно, что и самих исследователей, и общество в целом издавна волновал вопрос происхождения и природы этих различий. Но человеческая психика из всех явлений действительности - наиболее трудно познаваемый объект. Вероятно, поэтому, генетически первым объяснением природы индивидуальных различий и существования выдающихся способностей у отдельных людей было заключение об их «неземном», божественном происхождении. Выдающийся человек (гений), по мнению древних - счастливый избранник богов. Он послан на землю, для того, чтобы преодолеть обыденные представления и силой духа озарить человечеству путь к совершенству и величию.

Минуя понятие «божественный дар» объяснить достижения выдающихся художников, поэтов (а в последствии ученых и общественных деятелей) в ту пору возможным не представлялось. Так, весьма характерное высказывание по данному поводу принадлежит Платону: поэт творит «не от искусства и знания, а от божественного предопределения и одержимости». Примечательно, что и его идейный противник Демокрит придерживался аналогичного мнения. Трактаты о гении содержат много интересных фактов, наблюдений, и выявленных на их основе закономерностей. Однако разрабатывалось все то, что автономно от образовательной деятельности. Общественное производство в ту пору не требовало узкой специализации, а, следовательно, и социально-педагогическая практика не интересовалась проблемами дифференциации и ранней диагностики способностей. В значительной мере поэтому к изучению природы гениальности исследователи вплоть до начала XIX в. обращались лишь постольку, поскольку это было необходимо для выяснения общих проблем творчества.

Эти представления породили и соответствующую терминологию. С древнейших времен, вплоть до XIX в. (А.Баумгартен, Г.Гегель, И.Кант и другие) в научных трактатах прочно утвердился термин «гений» (от лат. genius - дух). Им обозначали явления, которые в более поздние времена стали называть значительно скромнее - «субъектом творческой деятельности».

Изначально в античной культуре «гений» - фигура мифологическая, соединяющая в себе божество бессмертное и смертного человека. Именно эти представления о сочетании божественного духа с человеком и было основой представлений о гении в обыденном сознании, вплоть до конца XIX в.

Термин «талант» стал использоваться практически одновременно с термином «гений». Но, в отличие от «гения» «талант» имеет не столь благородное происхождение. Первоначально словом талант (от греч. talaton) именовалась крупная мера золота.

Можно предположить, что появление термина «талант» в научном обиходе было связано с представлениями о возможности измерения степени гениальности, и, на этой основе, ранжирования гениев. Постепенно сформировалось представление о таланте как о просто высокой степени развития способностей к определенному виду деятельности, в то время как под «гением» стали понимать высший, максимальный уровень их проявления, расположенный, образно говоря, над талантом.

Важной особенностью представлений о гении, с древнейших времен и вплоть до XIX в., является то, что и наука, и обыденное сознание твердо придерживались убеждения, что гениальность может проявляться только в искусстве. Одним из таких примеров может служить понимание гениальности, изложенное в трудах Аристотеля. Подчеркивая связь художественного творчества с интеллектуальной, познавательной деятельностью, он вводит термин «созерцательная деятельность разума», который объемлет понятия научного и художественного творчества. Особый интерес представляют дифференцирование и ранжирование Аристотелем видов человеческой деятельности, требующих гениальности. «Созерцательная деятельность разума» (научная и художественная) стоит, по его мнению, выше любой другой, ибо она родственна божественной.

Одной из первых попыток глубокого психологического осмысления проблемы одаренности было исследование испанского врача, жившего в эпоху Возрождения - Хуана Уарте. Он связывал перспективу возрождения могущества Испанской империи с максимальным использованием на государственной службе особо одаренных людей. Его работа была одним из первых в истории психологии трудов, где рассматривалось в качестве основной задачи - изучение индивидуальных различий в способностях с целью дальнейшего профессионального отбора. Х.Уарте ставит в своей работе четыре вопроса, основных, по его мнению, в данной проблеме: какими качествами обладает та природа, которая делает человека способным к одной науке и не способным к другой; какие виды дарований имеются в человеческом роде; какие искусства и науки соответствуют каждому дарованию в частности; по каким признакам можно узнать соответствующее дарование.

Эпоху Возрождения сменил период классицизма. В это время все активнее обсуждался вопрос о происхождении гениальности. Разногласия возникали по поводу того, является ли какой-либо художественный талант (живописный, поэтический и др.) даром божественным или он имеет земное происхождение. Русский философ, поэт В.Тредиаковский отмечал, что мудрые люди «начало поэзии сводят с неба», утверждая, что она влита в человеческий разум от Бога, «а сие всеконечно есть праведно».

В эпоху Просвещения одним из видных представителей был английский философ и педагог Джон Локк. Он выдвинул ряд теоретических положений, которые легли в фундамент идеологии Просвещения. Основные из них: не существует врожденных идей, процесс познания возникает в опыте и на основе опыта; разум человека с самого начала представляет собой «чистую доску» (tabula rasa); нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в чувства. Используемый Локком термин «чистая доска» был предложен еще Аристотелем, но в это время он приобрел современное звучание. Дж. Локк, а вслед за ним многие его современники и последователи считали, что до соприкосновения с материальным миром человеческая душа - «белая бумага, без всяких знаков и идей».

Более интересным в этом плане представляется позиция Д.Дидро. Концепция таланта развита в работе Д.Дидро «Парадокс об актере». Парадокс, по его мнению, заключен в том, что лучшее впечатление производит актер с «холодной головой», а не тот, кто играет с «нутром». Играющий «нутром» играет неровно, нецельно. Подлинный актер играет, руководствуясь рассудком, изучением человеческой природы. Такой актер всегда совершенен.

Идея представителей эпохи Просвещения, заключающаяся в том, что нет никакого дара, ни божественного, ни врожденного, вообще не существует. Единственным предметом разума (понимания) служат идеи, находящиеся «внутри нас», а не внешние объекты, утверждали Г.Лейбниц и Р.Декарт. Теория «чистой доски», развиваемая сторонниками идей Просвещения, напротив, подчеркивала мысль о том, что в душе нет «врожденных идей» или даже предположений, благодаря которым из нее в дальнейшем могут быть извлечены внеопытные истины.

Просветительское учение об общественной природе человека развивали и русские рационалисты конца XVIII в. (А.Ф. Бестужев, И.А. Крылов, А.И. Клушин и др.). Так, А.Ф. Бестужев писал о том, что неравенство, существующее между одним человеком и другим, возникает не столько от первоначального неравенства между способностями чувствовать, мыслить, хотеть, сколько «от разности причин, соединяющих для открытия оных». Русские «рационалисты» эстетическому воспитанию и художественному образованию отводят особую роль также в развитии не только художественного таланта, но и разума в целом.

Следующим шагом на пути развития представлений о гениальности стал период разработки идеи интеллектуальной одаренности. При всей многозначности научных и бытовых трактовок понятия «интеллект» термин «интеллектуальная одаренность» в психологии приобрел вполне определенный смысл в результате развития в начале XX в. психодиагностики и психометрии, и, прежде всего, «тестологии», связанной с именем известного французского психолога А.Бине. Разработанные методики предполагалось использовать не для выявления одаренности, а наоборот - для отсева недееспособности. Но неожиданно для авторов эти методики получили широкое распространение в Европе и Америке именно как средство определения одаренности и выявления одаренных детей. А.Бине предложил концепцию, которая предполагала биологически детерминированное развитие интеллекта в онтогенезе. Но он подчеркивал при этом и высокую значимость средовых факторов. Развитие представлялось ему как созревание, происходящее по общим принципам биологического изменения организма в различные фазы его существования. Однако, при этом практически все задания, включенные в его тестовые «батареи», были, как было определено впоследствии, «конвергентного» типа. Иначе говоря, они были ориентированы на выявление одной и притом не самой важной характеристики - умственных способностей. Несмотря на это, показатель, выявляемый по этим методикам, получил наименование «коэффициента интеллекта» (IQ) и претендовал на роль универсальной характеристики умственного развития.

В начале ХХ века в России активизировалась проблема понимания источников, структуры развития повышенных способностей. Решение этой проблемы носило свой специфический характер, имело определенный национальный колорит. Русские педагоги отстаивали свои позиции, вступая в полемику с западными коллегами о специфике индивидуального развития детей. Например, некоторые российские педагоги были приверженцами «немецкого идеала всестороннего гармонического развития». Постепенно в российской педагогике начала ХХ в. обозначились следующие основные вопросы для острых научных дискуссий: социальная необходимость выявления и развития одаренности; определения понятия одаренности; происхождение и структура одаренности.

Русский педагог В.Экземплярский писал: «Путь, который проходит педагогика в вопросах школьной организации, рассматриваемых с точки зрения интересов детства и задач культуры можно обозначить следующим образом. Много веков - только интересы так называемого среднего ребенка, большинства недифференцированной массы детей, максимальные достижения лишь в школах высших ступеней, доступ в которые большей частью был одной из социально-классовых привилегий - таков первый этап пути. Несколько последних десятилетий - внимание к отсталому ребенку и сильное движение в сторону организации так называемых вспомогательных школ для умственно отсталых и специальных школ или школ лечебниц для так называемых морально-дефективных - вторая часть пути. Наконец, несколько последних лет - выдвигание пока больше в качестве задачи идеи школ для одаренных и проповедь культуры таланта».

Этот путь, который кратко охарактеризован В.Экземплярским был поэтапным. Каждый этап соответствовал социальным потребностям общества и уровню развития психолого-педагогической науки. Научные исследования охватили всю систему проблем и задач, разрабатываемых и в наши дни: теоретические проблемы психологии одаренности, проблемы диагностики, разработку принципов и методов развития и обучения одаренных и талантливых детей. Для экспериментаторов по проведению диагностики количественной оценке и интерпретации психологических профилей были составлены специальные инструкции. С помощью методики психологических профилей были предложены первые графические сопоставления уровней одаренности.

Таким образом, на основе диагностики познавательных процессов и оценки их уровня уже в начале нашего столетия были предприняты попытки оценки уровней одаренности. Более фундаментальные исследования одаренности в теоретическом аспекте вышли из отрасли психологической науки под наименованием дифференциальной психологии. Это термин ввел немецкий психолог В.Штерн в работе «О психологии индивидуальных различий» (1990).

К.Сотонин в статье «Упражняемость и одаренность» указывает на то, что фактическое состояние определения способностей у данного лица еще отнюдь не характеризует его одаренности в данной области; слабое развитие способности может быть следствием особенно неблагоприятных условий для ее естественного упражнения у данного лица в предшествующий период времени.

Так что, по мнению К.Сотонина «одаренности человека есть именно его упражняемость, пластичность организма. Теоретически степень одаренности характеризуется доступным для каждого лица пределом наупражняемости».

Таким образом, в нашей отечественной педагогике на сравнительно ранней стадии исследований просматривается личностное ориентирование в вопросах изучения и диагностики одаренности. В конце 20-х и начале 30-х годов в нашей стране по проблемам одаренности были сделаны продуктивные шаги. В большей мере разрабатывались и реализовывались методы диагностики, проводилась сопоставительная работа по типам диагностических тестов, делался глубокий анализ принципов поэтапных усовершенствований тестов. Все это проходило в духе сотрудничества с американскими и европейскими исследователями. В этот период получила особо большую популярность уже упомянутая нами выше система диагностики интеллектуального потенциала детей, разработанная Альфредом Бине в соавторстве с Т.Симоном. Два важных принципа определяли практическую значимость и новизну этой диагностической школы. Первый заключался в нахождении интегрального эквивалента всем познавательным процессам, которые измерялись с помощью диагностических заданий. Второй принцип базировался на вопросе - как соотносятся индивидуальные потенциальные возможности ребенка с его интеллектуальным развитием, включая и успешность обучения

А.Бине воплотил по существу принцип развития в компактной характеристике - величине интеллектуального потенциала. Так появился теперь многим уже известный IQ или коэффициент интеллектуальности. Он отражал опережение или запаздывание (замедление) в интеллектуальном развитии детей и предполагал измерение интеллекта и интеллектуальных различий по интенсивности и темпам интеллектуального развития детей. Главная особенность появления коэффициента интеллектуальности состоит в том, что диагностика наполнялась возрастным смыслом и стала измерять не только индивидуальный уровень умственных возможностей ребенка, но и их реализацию по отношению к его хронологическому возрасту (биологическому).

В результате таких диагностических процедур стала легче и четче прослеживаться возрастная одаренность, так как величина интеллектуального потенциала стала измеряться по соотношению интеллектуальных возможностей, определяемых как природными, так и социальными факторами (здесь же и обучение) с возрастом ребенка; стали зримее не только дифференциальные различия между детьми, но и, прежде всего различия в темпах их интеллектуального развития.

К началу 30-х годов измерительная школа в модификации Станфордского университета (под ред. Л.Термена) была переведена и инициализирована для измерения интеллектуального коэффициента российских детей. Школа Бине-Термена получила одобрение после того, как были проведены диагностические обследования детей различных возрастов (Московская, Курская, Воронежская губернии).

После проблема одаренности в нашей стране разрабатывалась как психология потребностей. Наиболее яркое отражение это нашло в работах талантливого исследователя способностей Теплова Б.М. Он отмечал: «При установлении основных понятий учения об одаренности наиболее удобно исходить из понятия способность… Три признака… всегда заключаются в понятии способность. Во-первых. Под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого… Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей… В-третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые уже выработаны у данного человека».

Центральная задача психологии одаренности - установление способов научного анализа качественных способностей одаренности и способностей. Основной вопрос должен заключаться в том, какова одаренность и каковы способности данного человека.

Б.М.Теплов указывал на два заблуждения, связанных с количественным подходом к проблеме одаренности. Во-первых, широко распространено мнение, что частота распространения различных степеней одаренности обратно пропорциональна самим этим степеням. Иначе говоря, чем выше данная степень одаренности, тем реже встречаются люди, обладающие ею.

Теплов Б.М. понимал одаренность как «качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности.

Он считал, что «нельзя говорить об одаренности вообще, а можно говорить об одаренности к какой-нибудь деятельности».

После 1936 года в нашей стране было принято считать как наиболее значимые средовые и, прежде всего, социальные факторы; а как менее существенные - генетические. Последующее развитие проблемы одаренности реализовывалось в большинстве своем в психолого-педагогических исследованиях творчества, творческого мышления, механизмов творческого акта, а также в разработке различных систем проблемного обучения.

В нашей психолого-педагогической литературе изучение проблем одаренности связано с именем Н.С.Лейтеса, который отмечал, что с возрастными особенностями тесно переплетены благоприятные условия для становления тех или иных сторон умственных способностей. Он определяет способности как «отдельные психические свойства, обуславливающие возможности человека в тех или иных видах деятельности». Он является приверженцем того, что способности не могут «созреть» сами по себе независимо от внешних воздействий. Для развития способностей требуется усвоение, а затем и применение знаний и умений, выработанных в ходе общественно-исторической практики. Важным моментом в изучении одаренности Лейтес Н.С. считал вопрос о соотношении способностей и склонностей, выделяя у одаренных детей следующие склонности к умственным нагрузкам:постоянную готовность к сосредоточению внимания и эмоциональной захваченности процессом познания; повышенную восприимчивость:стихийный характер приобретенных знаний и т.д.

Темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют свои преимущества и своеобразие. Из этого следует, что существует «возрастная одаренность». Яркие проявления возрастной одаренности - это базис, на котором могут вырасти выдающиеся способности. А.Г.Петровский рассматривает структуру одаренности, состоящую из «существенных важных способностей». Он отмечает: «Первая особенность личности, которая может быть выделена - это внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе. Вторая особенность личности высокоодаренного ребенка неразрывно связана с первой, заключается в том, что готовность к труду у него перерастает в склонность к труду, в трудолюбие, в неуемную потребность трудиться. Третья группа особенностей связана непосредственно с интеллектуальной деятельностью: это особенности мышления, быстрота мыслительных процессов, систематичность ума, повышенные возможности анализа и обобщения, высокая продуктивность умственной деятельности».

Л.С.Выготский при рассмотрении повышенного уровня способностей исходил из положения, что обучение опережает развитие и осуществляется лишь постольку, поскольку ребенка обучают. Развивающим является только такое обучение, которое опирается на зону ближайшего развития. Развитие должно осуществлять и с учетом последственных предпосылок. Потому Л.С.Выготский рассматривает одаренность как генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии.

В конце 80-х годов проблема одаренности актуализировалась в нашей стране. С точки зрения творческого потенциала индивида к проблеме одаренности подходит А.М.Матюшкин. Формулирование концепции творческой одаренности основывается, прежде всего, на его собственных работах по развитию творческого мышления детей с помощью методов проблемного обучения; работах, посвященных групповым формам творческого мышления, диагностическим способам обучения, способствующим личностному творческому росту одаренных учащихся. Творчество им понимается как механизм, условие развития, как фундаментальное свойство психики. Структурными компонентами одаренности он считает доминирующую роль познавательной мотивации и последовательскую, творческую активность, выражающуюся в обнаружении нового, в постановке и решении проблем. Главными признаками творческой потребности А.М.Матюшкин считает ее устойчивость, меру исследовательской активности, бескорыстие. Исследовательская активность стимулируется новизной, которую одаренный ребенок сам видит и находит в окружающем мире. Он подчеркивает, что в основе одаренности лежит не интеллект, а творческий потенциал, считая, что умственное - это надстройка. В концепции Матюшкина четко выражен интегративный подход к исследованию одаренности, обозначенной и заявленной в нашей стране в лонгитюдных исследованиях Н.С.Лейтеса. Важность такого направления отмечена В.Д.Мадриковым. Это направление интегрального толка состоит в том, чтобы понять природу одаренности как обычную предпосылку развития творческого человека.

В целом проанализировав проблему мы пришли к выводу о том, что темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют свои преимущества и своеобразие. Из этого следует, что существует «возрастная одаренность». Яркие проявления возрастной одаренности - это базис, на котором могут вырасти выдающиеся способности.

Рассмотреть понятие «одаренность» и ее проявления; виды одаренности.

Одаренность понимают по-разному. Существует по крайней мере пять дефиниций каждая из которых выделяет различные составляющие одаренности как комплексного феномена, являющегося объектом изучения психофизиологии, дифференциальной и социальной психологии. Одаренность можно понимать как:

Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность деятельности.

Общие способности (в отличие от специфических) обусловливающие широту возможностей человека.

Умственный потенциал - интеллект предполагающий широту обобщения логичность (а не способность к искусствам).

Совокупность задатков, природных данных, обеспечивающих начальный высокий уровень в какой - либо деятельности (наличие врожденных предпосылок).

Талантливость (условия для успехов самого высокого уровня).

Одаренность показывает, благодаря каким начальным‚ структурным условиям возможно достижение высокого результата. Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности называется одаренность. Одаренность - высшее проявление всех степеней человека: интеллектуальных, творческих, личностных. Одаренность предполагает высшую степень духовности. Если рассматривать некую иерархию проявлений одаренности, то она будет состоять из следующих уровней:

1) задатки как природная основа способностей;

2) способности;

3) талант - высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных. О наличии таланта, прежде всего, судят по результатам деятельности человека, которая отличается принципиальной новизной и оригинальностью подхода;

4) гениальность - высший уровень развития способностей как общих, так и специальных. О наличии гениальности можно говорить в случае достижения личностью таких результатов творческой деятельности, которая составляет эпоху в жизни общества;

5) одаренность.

В целом можно представить одаренность как систему, включающую следующие компоненты:

- анатомо-физиологические задатки;

-сенсорно-перцептивные блоки, характеризуемые повышенной чувствительностью;

- интеллектуальные и мыслительные возможности, позволяющие оценивать новые ситуации и решать новые проблемы;

-эмоционально-волевые структуры, предопределяющие длительные доминантные ориентации их искусственное поддерживание;

- высокий уровень продуцирования новых образов, фантазия, воображение и целый ряд других. А. М. Матюшкин;

- структура творческой одаренности.

Проявление одаренности можно представить через:

- доминирование интересов и мотивов;

- эмоциональную погруженность в деятельность;

- волю к решению, к успеху;

- много вариантность решений;

- общую и эстетическую удовлетворенность от процесса и продуктов деятельности; - понимание сущности проблемы, задач, ситуации;

- изобретательность, находчивость;

- быстроту решений, оценок, прогнозов.

Таблица 1

| Виды одаренности | Составляющие | Как проявляются |

| Академическая одаренность | Мотивационно-личностные характеристики | Стремление ребенка к получению знаний и умений, познавательная активность, проявление интереса к новому |

| Способности к обучению | Успешность в освоении программного материала, широкий кругозор, высокие показатели по развитию психических познавательных процессов | |

| Творческая одаренность | Художественная одаренность | Проявление фантазии в творческих художественных работах, Высокое качество и разнообразие творческих работ в соответствии с возрастом (рисунки, поделки) |

| Вокальная одаренность | Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство ритма, хороший голос, музыкальный слух | |

| Литературная одаренность | Хорошая речевая фантазия, умение составлять рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое запоминание стихов | |

| Артистическая одаренность | Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, желание подражать вымышленным (или реальным) персонажам, двигательная и речевая память | |

| Конструкторская одаренность | Развитое пространственное мышление, любовь к конструированию, генерирование оригинальных идей для различных конструкций, способность к изобретательству, рационализации | |

| Психомоторная одаренность | Спортивная одаренность | Высокие спортивные показатели в соответствии с возрастом, стремление к движению, воля к спортивным достижениям, физические данные и выносливость |

| Хореографическая одаренность | Чувство ритма, музыкальный слух, способность копировать движения, хорошая двигательная память | |

| Коммуникативная одаренность | Социально-личностная одаренность | Умение понимать партнера по общению, чувствовать его эмоциональное состояние, гасить конфликты |

| Лидерская одаренность | Умение организовать сверстников на какое-либо общее дело, игру, настойчивость в достижении цели, умение добиваться результата, и стремление контролировать ситуацию |

Таблица 2

| Виды различий | Виды одаренности |

| По широте проявлений | Общая одаренность (интеллектуальная; творческая) Специальная одаренность |

| По типу предпочитаемой деятельности | творческая; академическая; психомоторная коммуникативная |

| По интенсивности проявлений | повышенная способность к обучению (способные); одаренные; высокоодаренные (талантливые) |

| По темпу психического развития | С нормальным темпом психического развития; Со значительным опережением возрастного темпа развития |

| По возрастным особенностям проявления | стабильная; приходящая (возрастная) |

Изучив вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что необходимо также рассмотреть роль среды и социального окружения на развитие способностей.

Так как перед нами очень остро стоит проблема выявления механизмов формирования и развития способностей, мы сделали вывод о том, что для развития способностей роль первых толчков очень важна, и они всегда связаны с яркими эмоциональными переживаниями. Поэтому силами всех участников реализации Программы должна быть создана развивающая среда и ситуация для каждого одаренного ребенка. Еще один вопрос, связанный с развитием способностей – особенности мотивации. Повышенная мотивация и вызываемая ею напряженная активность являются и признаками и неотъемлемыми условиями развития любой способности. Любая способность осуществляется в рамках той или иной практической деятельности. Способности начинают развиваться, когда есть задача перед субъектом. Способности создаются и развиваются в деятельности. Успешность деятельности определяется не отдельными способностями, а своеобразными их сочетаниями. Способности, как считал Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности. Развитие способностей совершаются по спирали: реализация возможностей, которые представляет способность одного уровня, открывает новые возможности для дальнейшего развития, для развития способностей более высокого уровня (С.Л. Рубинштейн).

Выделяют два уровня развития способностей - репродуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне развития способностей, обнаруживает высокую способность овладевать умением усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по предложенному образцу, в соответствии с предложенной идеей. На втором уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное. В процессе овладения знаниями и умениями, в процессе деятельности человек "переходит" с одного уровня на другой.

В связи с этим Государственная система работы с одаренными детьми включает также несколько уровней. Основой этой системы является детский сад и школа, охватывающие наиболее широкий круг детей. На уровне детского сада необходимым условием является наличие навыков распознавания одаренности своих воспитанников, создание для них оптимальных условий в плане обучения и отношений со сверстниками. А при необходимости - указание путей обращения в школьные заведения, работающие с одаренными детьми; желательно также чтобы школа допускала обучение по гибким программам, позволяющим получать дополнительные знания тем ученикам, кто в них нуждается, что является редкостью.

Следует помнить, что как бы не был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков, что может вылиться в проблему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к творчеству, создавать обстановку для творчества. Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего педагога. Широкие временные рамки способствуют развитию проблемно-поискового аспекта. Акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. Если одаренному ребенку предоставлена возможность не спешить с выполнением задачи и не перескакивать с одного на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи между явлениями и научится применять свои открытия на практике. Неограниченные возможности анализировать высказанные идеи и предложения, глубоко вникать в существо проблем способствуют проявлению природной любознательности и пытливости, развитию аналитического и критического мышления.

Проанализировав проблемы сопровождения одаренных детей в целом, мы пришли к выводу о том, что для более успешной реализации нашей программы необходимо определить участников ее реализации и определить их функции.

Функции участников реализации Программы сопровождения одаренного ребенка

Для более успешной реализации программы были определены ее участники:

1. Заведующий детским садом.

2. Старший воспитатель.

3. Педагог-психолог.

4. Воспитатели.

5. Родители.

Их основные функции будут заключаться в следующем:

Заведующий:

- Общее руководство разработкой и обеспечение реализации программы (организация, координация, контроль).

Старший воспитатель:

- Организационная – осуществляет организацию и координацию процесса сопровождения одаренного ребенка. Совместно с руководителем ДОУ формирует сообщество воспитывающих взрослых: родителей, педагогов, психолога, помощника воспитателя с целью обеспечения эмоционального благополучия ребенка и педагогического коллектива.

- Информационная – консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения их одаренных детей.

- Контролирующая – разработка схемы наблюдения за процессом сопровождения одаренного ребенка. Коррекция деятельности субъектов процесса на основе мониторинга и анализа их работы.

- Методическая – организует методическое оснащение процесса сопровождения одаренного ребенка (пособия, литература, игрушки и другое оборудование). Оказывает методическую помощь педагогам в разработке программ.

Педагог-психолог:

- Диагностическая – осуществление психологической диагностики (начальной, текущей, итоговой) всех субъектов процесса. Сбор и анализ результатов педагогической диагностики.

- Информационная – просвещение родителей и воспитателей по проблемам выявления, сопровождения и развития одаренности.

- Коррекционная – организация мероприятий по адаптации и социализации одаренного ребенка. Коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений.

- Развивающая – участие в развитии одаренного ребенка (индивидуальные и групповые занятия, оказание помощи воспитателям и специалистам при составлении программ индивидуального развития одаренного ребенка).

Воспитатели:

- Информационная – сотрудничество с родителями (лицами, их заменяющими) с целью распространения информации по особенностям одаренного ребенка.

- Развивающая – определение педагогических задач сопровождения с учетом индивидуальных особенностей одаренных детей и потребностей семьи. Разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ развития одаренного ребенка.

- Координирующая – осуществляет координацию деятельности помощника воспитателя, музыкального руководителя, в рамках программы сопровождения одаренного ребенка.

Родители:

- Вовремя заметить проявление талантливости у своих детей и создать условия для ее развития. При этом важно адекватно относиться к такому ребенку, не следует выделять его среди других детей, так как это может вызвать негативную реакцию с их стороны, а у самого ребенка могут развиться такие отрицательные черты характера, как зазнайство, пренебрежение к людям, заносчивость.

- Создать ребенку условия для комфортного(эмоционального) и интересного пребывания (совместного позитивного общения) дома, качественного отдыха (режим с учетом возрастных особенностей).

- Создать им условия для дальнейшего развития.

- Родителям следует учитывать также и то, что у разных детей разная энергия развития, и подчас отстающие в развитии дети впоследствии перегоняют своих более продвинутых сверстников. Здесь как всегда важно соблюдение меры: недопустимы ни чрезмерное давление на ребенка, ни самотек в его воспитании и развитии. Любовь к детям, чуткость и такт помогут родителям определить эту меру.

Этапы реализации программы сопровождения одаренного ребенка

Аналитический этап (сентябрь 2013 года):

- изучение теоретических основ детской одаренности;

- рассмотрение понятия «одаренность» и ее проявление; виды одаренности;

- рассмотрение вопроса о роли среды и социального окружения на развитие способностей детей дошкольного возраста;

- подбор диагностических методик.

Диагностический этап (октябрь 2013 года):

- педагогическая диагностика;

- психологическая диагностика;

- специальная диагностика (углубленная);

- диагностический мониторинг (анализ динамики развития).

Диагностические методики:

1. Методики Савенкова А.И. «Интеллектуальный и творческий портрет» - для родителей и педагогов (Приложение 1).

2. Методика "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5-10 лет) – для родителей (Приложение 2).

3.Тест креативности Вильямса:

3.1.Тест дивергентного (творческого) мышления для детей (Приложение 3).

3.2.Опросник для родителей и педагогов по оценке креативности (творческого начала) ребенка (Приложение 4).

4. Диагностика развития воображения у дошкольников (Приложение 5).

5.Анкета "Как распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч

для родителей (Приложение 6)

Информационный этап (ноябрь 2013 года):

- подбор литературы по тематике;

- создание банка информации по работе с одаренными детьми;

- подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности;

- просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса.

Подготовительный этап (ноябрь - декабрь 2013 года):

- определение функций каждого субъекта воспитательно-образовательного процесса;

- составление индивидуальной программы развития для каждой категории специальной одаренности;

- разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития одаренного ребенка.

Развивающий этап (январь 2014 – апрель 2015 года):

- организация и проведение индивидуальных и групповых занятий педагогом-психологом, музыкальным руководителем и воспитателями (по индивидуальному плану);

- организация мероприятий по социализации и адаптации одаренного ребенка в группе сверстников;

- организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду для одаренных детей, с включением в них всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (воспитатели, администрация, узкие специалисты, родители).

Рефлексивный этап (май 2015 года):

- анализ полученных результатов.

Выводы

Эффективность сопровождения одаренного ребенка возможна, если система сопровождения тщательно выстроена, строго индивидуализирована.

Представляемая программа способствует созданию условий для построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей.

Определены основные этапы создания условий для целенаправленной и системной работы с детьми со способностями.

Программа доступна к использованию в любом дошкольном учреждении. Она позволяет скоординировать и интегрировать деятельность специалистов в направлении работы с детьми, имеющими предпосылки одаренности.

Подбор диагностических методик предусматривает принцип минимальной достаточности содержания для наиболее эффективного и адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала личности воспитанников, что позволяет определить приоритетную сферу их интересов, а также уровень развития творческого мышления.

Предлагаемый комплект методик, дает возможность педагогу самостоятельно выявлять и регулярно отслеживать развитие интеллектуальных и творческих способностей воспитанников.

Использование такой практики, несомненно, позволяет осуществлять сопровождение детей с предпосылками одаренности в педагогическом процессе, способствуя развитию их способностей и творческого потенциала.

Используемая литература

1. Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998.

2. Брюно Ж. и др. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. // Психологический журнал. – 1995.- №4.- с.73.

3. Грязева В.Г. и др. Одаренность детей: выявление, развитие, поддержка.

Экспресс-учеб, пособие для спецкурса Челяб. гос. пед. ун-т, Регион.науч.центр. "Семья, одарен, дети, соц. Работник. Изд. Факел, 1996.

4. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. —М.: Просвещение, 1993. — 256 с.

5. Одаренные дети. /Под ред. М. Карне. М.: Прогресс, 1991.

Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. СПб.: СПбУПМ, 1997.

6. Одаренные дети. Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. Предисл. В.М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. —376 с.

7. Психологическая диагностика детей и подростков. Учеб. пособие//Под ред. К.М. Гуревич, Е.М. Борисовой. —М.:Международная педагогическая академия, 1995.

8. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С. Лейтес. — М.: Академия, 1996. — 416 с.

9. Сизанов А.И. Психологические игры: какие мы на работе и дома. — Минск: Выш. шк., 1995. — 301с.

10. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. СПб.: Речь, 2003.

11. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. СПб.: СПбУПМ, 1997. 2-е издание: СПб.: Дидактика Плюс, 2002.

Развитие и диагностика способностей / Под. ред. В. Н. Дружинина, В. В Шадрикова. - М.: Наука, 1991.

12. Шумакова Н.Б., Щебланова Е.И., Щербо Н.П. Исследование творческой одаренности с использованием тестов П.Торренса у младших школьников при специальном обучении //Вопросы психологии -1991. - №1.

13. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. - М.: Просвещение, 1996. - 136 с.

14. Баландина Л.А., Гаврилова В.Г., Горбачева И.А., Захаревич Г.А., Марченко Г.Н., Ничипорюк Е.А., Скрипкина Н.М., Тарасова Н.Е., Чернецкая Л.В., Шабельная Е. А. Диагностика в детском саду. Методическое пособие г. Ростов-на-Дону, 2004

15. Богоявленская М. “Проблемы одаренного ребенка” ж/л “Обруч” 2005

16. Бурменская Г.В., Слуцкий В.М.. Одаренные дети 1991. М.

17. Клименко В.В. “Психологические тесты таланта” С-Петербург 1996

18. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. М., 1998.

19. Психология одаренности детей и подростков под редакцией Н.С.Лейтеса. 2000. М.

20. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе 2000. Москва.

21.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей 1996. Ярославль.

Береславская, Л.Я.Интеллектуальная мастерская. — М., 2006.

22. Григорьева, Л.Р. Интеллектуально – развивающие занятия со старшими дошкольниками. Волгоград, 2009.

23. Ильина, М.И., Парамонова, Л.Г., Головнева, Н.Я. Тесты для детей. Готов ли ваш ребенок к школе? — Дельта, 1997.

24. Корсак, Г.С., Махотина, Е.В. Развивающие игры. — Обнинск, 1996.

25. Семенченко, П.399 задач для развития ребенка. — М.,1999.

26. Синицына, Е. Умные слова. — М.,1997.

27. Юзбекова, Е.А. Ступеньки творчества. — М., 2006.

28. Ярошевский,М.Г. Психология творчества и творчество в психологии // Вопросы психологии, 1985. — № 6.

29. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т. П. - М., 1980- 370с..

30 . Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать - М; 1998 -251с.

31. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. - 420с.

32 . Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В., Бабаева и др. Рабочая концепция одаренности/ под редакцией В.Д. Шадриков - М., 1998.

33. Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 212с.

34. Большая Советская энциклопедия. (В 30 томах)/под ред.. А. М. Прохоров.- М.: Советская энциклопедия,. Т. 18 -.1974, -- 632 с.,.

35. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.- СПб.: СОЮЗ, 1997. -96с.

36. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. Т 2. - СПб.:ТОО «Динамит», 1996. - 784 с.

37.Доровской А. И. Сто советов по развитию одаренности детей. Родителям, воспитателям, учителям. - М.: Российское педагогическое агентство, 1997. - 312 с.

37. Захарова А.В., Боцманова М.Э. Как формировать самооценку школьника // Начальная школа. - 1992. - № 3. - С. 58-65.

38.Запорожец А.В.Избранные труды:В2- хт..Т.1.Психологическое развитие ребенка - М.:Педагогика, 1986 - 320с.

39. Клименко В. В. Психологические тесты таланта. - Харьков: Фолио: СПб.,1998 -296с.

13. Кулагина И. Ю. Личность школьника от задержки психологического развития до одаренности: Учебн. пособие для студентов и преподавателей. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. -192 с.

40. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников: . М.: Издательский центр «Академия», 2000.-320 с.

41. Леонтьев А.Н.О формировании способностей// Вопросы психологии - 1999- №6 -С.58

42. Одаренные дети: пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого- М.: Прогресс, 1991. -- 376 с.

43. Одаренный ребенок /под ред. О.М. Дьяченко - М; 1997 г.

44. Ожегов С. И. и Шведова П. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: 000 «ИТИ-Технологии», 2003. -944с.

45. Панов В.И. Если одаренность - явление, то одарённые дети - это проблема // Начальная школа: плюс - минус. - 2000. - № 3. - С. 3-11.

46. Петровский А.М. История психологии - М.:Педагогика, 1994- 448с.

47. Попова Л.В. Одаренные девочки и мальчики // Начальная школа: плюс - минус. -2000. -№3.- С. 58-65.

48. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С-Лейтеса. - М.: Изд. Центр "Академия", 1996. - 416 с.

49. Психология одаренности детей и подростков: Учебн. пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений/ Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина и др; - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 336 с.

49. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности. / В.А.Моляко.//Вопросы психологии.№ 5- 1994.- С. 95.

50. Психология одаренности: от теории к практике/ Под ред. Д. В. Ушакова, - М.: ИП РАН, 2000.-96 с.

51. Российская педагогическая энциклопедия/ под ред.В.В.Давыдовав 2-х.- Т.1 -М, 1993 -573с.

52. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М.:Педагогическое общество России, 1999. - 220 с.

53. Савенков А. И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учебн. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232 с.

54. Степанове. С. Психологический словарь для родителей- М., 1996.

55. Штерн В. Умственная одаренность: Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста./ Пер. с нем. А. П. Болтунова; Под ред. В. А. Мукова. - СПб.: СОЮЗ, 1997. - 128

56. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души./ пер. с нем.. - М.: Канон, 1997.-336 с.

57. Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Книга для учителей и родителей. - М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. -136 с.

58. Проблемы способностей в советской психологии. Межвузов, сб. науч. тр.- Л: ЛГПИ, 1984г.

59. Судьба вундеркиндов./ Н. Лейтес.// Семья и школа, №12 - 1990 - С. 27.

60. Теплов М. Б. Избранные труды. В 2-х т., Т.1.- М..: Просвещение., 1971.

61. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 368 с.

62. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность/. Сб. науч. тр.- Свердловск:. СИПИ, 1990

63. Хеллер К.А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б.Богоявленской. -М.: Молодая гвардия, 1997. - С. 243-264.

64. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел.- М.: Новая школа, 1994.

65. Чудновский В.Э. Воспитание способностей и формирование личности. - М.: Знание, 1986.-80 с.

66. Эфроимсон В. П. Загадка гениальности,- М. :3нание, 1991.

Приложение 1

Методики Савенкова А.И. «Интеллектуальный и творческий портрет»

1.Методика оценки общей одаренности.

Методика адресована родителям (может также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей одаренности ребенка его родителями.

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей.

^ Любознательность (познавательная потребность). Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, неизвестного.

Сверхчувствительность к проблемам. Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. Она проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы.

^ Способность к прогнозированию - способность представить результат решения проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его осуществления.

^ Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития умственных способностей ребенка.

Способность к оценке. Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей.

Изобретательность

Способность рассуждать и мыслить логически

^Настойчивость (целеустремленность)

Требовательность к результатам собственной деятельности

(перфекционизм) - стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким требованиям.

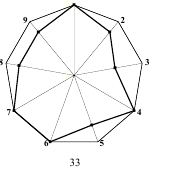

Результатом станет график, который дает наглядное представление о том, в каком направлении нам следует вести дальнейшую воспитательную работу.

2. Методика «Характеристика ученика».

Она создана для того, чтобы помочь учителю систематизировать собственные представления о различных сторонах развития ребенка. Результат данной учительской оценки представляет безусловный интерес как для школьного психолога, так и для самого учителя. Эта заполненная вами характеристика много расскажет о ребенке, чем, безусловно, поможет другим учителям, например, при переходе ребенка из начальной школы в среднее звено или из основной в старшие классы.

3.Методика «Карта одаренности».

Эта методика адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. Методика рассчитана на выполнение основных функций:

- Первая и основная функция - диагностическая.

С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный только вашему ребенку «портрет» развития его дарований.

- Вторая функция - развивающая.

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными.

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности.

Полученные результаты по тесту характеризуют оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности:

• интеллектуальная

• творческая

• академическая

• художественно-изобразительная

• музыкальная

• литературная

• артистическая

• техническая

• лидерская

• спортивная

4. Методика «Интеллектуальный портрет».

Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь систематизировать собственные представления об умственных способностях детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком.

Познавательная сфера

1.Оригинальность мышления

2. Гибкость мышления

3. Продуктивность

4. Способность к анализу и синтезу.

5. Классификация и категоризация

6. Высокая концентрация внимания

7. Память

Сфера личностного развития

1. Увлеченность содержанием задачи.

2. Перфекционизм

3. Социальная автономность

4. Лидерство

5. Соревновательность

6. Широта интересов.

7. Юмор.

Для оценки используется метод полярных баллов. Каждая характеристика потенциала ребенка оценивается по пятибалльной шкале:

5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в различных видах деятельности и поведения;

4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом противоположное ему свойство проявляется очень редко;

3 - оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому;

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;

0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею).

Например: Продуктивность, или беглость, мышления обычно рассматривается как способность к генерированию большого числа идей.

Проявляется и может оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем и продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.).

Выбираем вариант бальной оценки по характеристике….

Обработка результатов

Отметки вносят в таблицу. Результат будет более объективен, если воспользоваться методом экспертных оценок, то есть привлечь к выставлению отметок других педагогов, хорошо знающих этих детей.

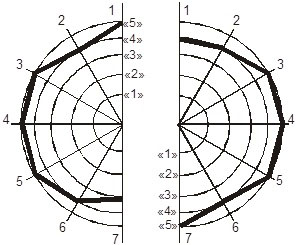

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по результатам оценок нескольких педагогов) можно представить графически. Идеальный результат - два правильных семиугольника. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно получается звездочка сложной конфигурации.

График делает информацию более наглядной, дает представление о том, в каком направлении нам следует вести дальнейшую работу (график 1).

^ График 1. Методика «интеллектуальный портрет», пример построения «графического профиля» ребенка

|

|

5. Анкета одаренности по А.И. Савенкову

Для выявления одаренных к определенным видам человеческой деятельности детей А.И. Савенков предлагает родителям рассмотреть личностные свойства и характеристики в сферах:

- изобразительно-художественной одаренности;

- музыкальной одаренности;

-литературной одаренности;

-артистической одаренности;

-технической одаренности;

-лидерской одаренности;

-спортивной одаренности;

-интеллектуальной одаренности

То, в какой сфере будет большее количество плюсов, именно этот вид одарённости у данного ребёнка.

Далее возможно использование опросников других авторов.

Приложение 2

Методика "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5-10 лет)

|

|

Общая характеристика:

Эта методика создана на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается от методики вышеназванных авторов тем, что для обработки результатов было «выброшено» несколько вопросов по каждому разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введен «лист опроса », позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную информацию.

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет.

Инструкция:

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:

(++) - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто;

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;

(0) - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому.

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую и т.д. Всего на это должно уйти 10-15 минут.

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной деятельности ребенка.

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными.

Лист вопросов:

Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями.

Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения.

Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету ».

В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много разных предметов, людей, ситуаций.

Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.

Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.

Легко входит в роль какого либо персонажа: человека, животного и других.

Интересуется механизмами и машинами.

Инициативен в общении со сверстниками.

Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений.

Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации.

Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.

Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить.

Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь.

Чутко реагирует на характер и настроение музыки.

Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого либо конфликта.

Интересуется актерской игрой.

Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.

Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.

Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.

Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.

Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства).

Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают.

Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и т.д.

Хорошо поет.

Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль.

Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека.

Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки.

Легко общается с детьми и взрослыми.

Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.

Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием.

Способен увлечься, уйти «с головой » в интересующее его занятие.

Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас.

Любит использовать какой либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке.

В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.

Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт.

Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.

Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.

Хорошо понимает недосказанное.

Бегает быстрее всех в детском саду, в классе.

Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.

Способен по разному подойти к одной и той же проблеме.

Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.

Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшения для дома, одежды и т.д.) в свободное время, без побуждения взрослых.

Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку.

Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства.

Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.

Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов.

Часто руководит играми и занятиями других детей.

Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.

Наблюдателен, любит анализировать события и явления.

Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи.

Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение.

Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.

Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает.

Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем то с увлечением рассказывает.

Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом.

Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста.

Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.

Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.

Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных вариантов.

Умеет делать выводы и обобщения.

Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем.

В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.

Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.

С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания.

Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов » (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей).

Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям.

Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и т.д.).

Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях предметов.

Способен предложить большое количество самых разных идей и решений.

В свободное время любит читать научно популярные издания (детские энциклопедии и справочники), делает это, как правило, с большим интересом, чем читает художественные книги (сказки и др.)

Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре.

Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.

Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, настроения.

Любит игры драматизации.

Быстро и легко осваивает компьютер.

Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.

Физически выносливее сверстников.

Методика рассчитана на выполнение основных функций:

Первая и основная функция — диагностическая.

С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный только вашему ребенку «портрет » развития его дарований.

Вторая функция — развивающая.

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными.

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности.

Обработка результатов

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом.

Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности:

•интеллектуальная (1-й столбец листа ответов);

•творческая (2-й столбец листа ответов);

•академическая (3-й столбец листа ответов);

•художественно изобразительная (4-й столбец листа ответов);

•музыкальная (5-й столбец листа ответов);

•литературная (6-й столбец листа ответов);

•артистическая (7-й столбец листа ответов);

•техническая (8-й столбец листа ответов);

•лидерская (9-й столбец листа ответов);

•спортивная (10-й столбец листа ответов).

Лист ответов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Приложение 3

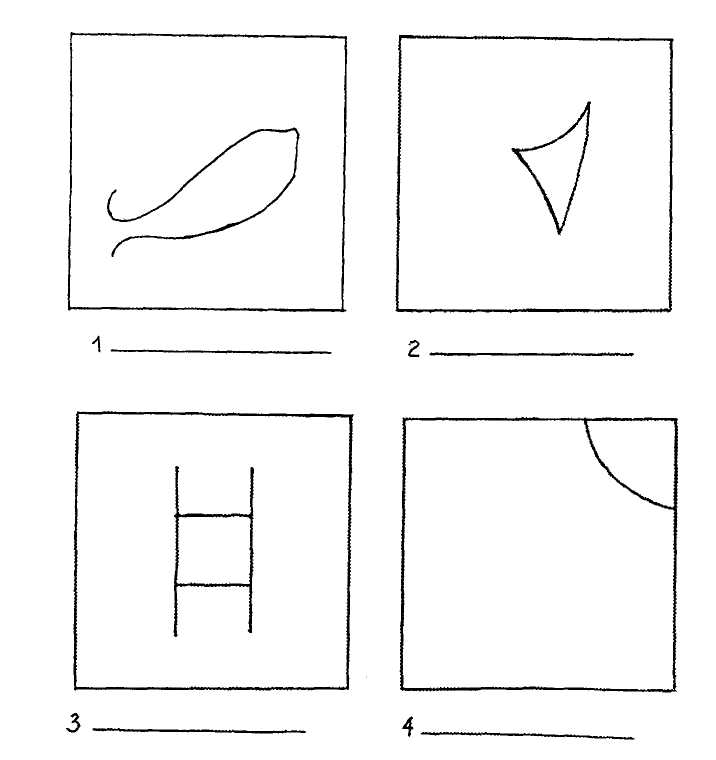

Тест креативности Вильямса

Тест Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности у детей и подростков от 5 до 17 лет и оценивает как характеристики, связанные с творческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные характеристики.

Тест состоит из трех частей:

· тест дивергентного (творческого) мышления;

· тест личных творческих характеристик (опросник для детей)

· шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов).

Батарея креативных тестов Вильямса — один из лучших психодиагностических инструментов для диагностики креативности, так как тесты Вильямса являются надежными, валидными, удобными в проведении и предназначены для широкой возрастной группы, отражают различные креативные характеристики.

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы (17-18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медленно, экспериментатор или его ассистенты должны помочь им подписать рисунки. При этом необходимо в точности следовать замыслу ребенка.

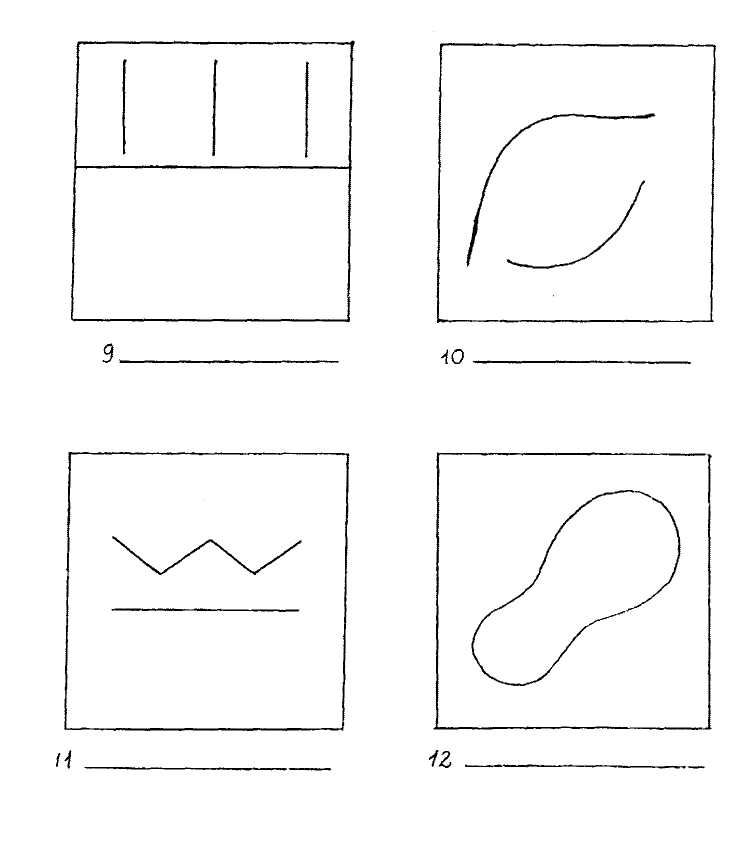

Тест дивергентного (творческого) мышления

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и валидность тестовых показателей. Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то рекомендуется употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и любознательности детей, стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для надежности результатов. Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер. Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащихся. Для дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное тестирование. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с ассистентом экспериментатора. Время выполнения теста 25 минут.

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен объяснить детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и создать мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, допускающий различные модификации в зависимости от конкретных условий:

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты добавишь к ним дополнительные линии, у тебя могут получиться интересные предметы или истории. Старайся нарисовать такие картинки, которые бы не смог придумать никто, кроме тебя. Делай каждую картинку подробной и интересной, добавляя к ней разные детали. Придумай интересное название для каждого рисунка и напиши его снизу. На выполнение задания отводится 25 минут. Старайся работать быстро, но без лишней спешки. Если у тебя появились вопросы, задай их сейчас. Начинай работать над рисунками».

ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ

ФИО________________________________

Дата ________________________________

Возраст______________________________

МАДОУ_______________________________

Город________________________________

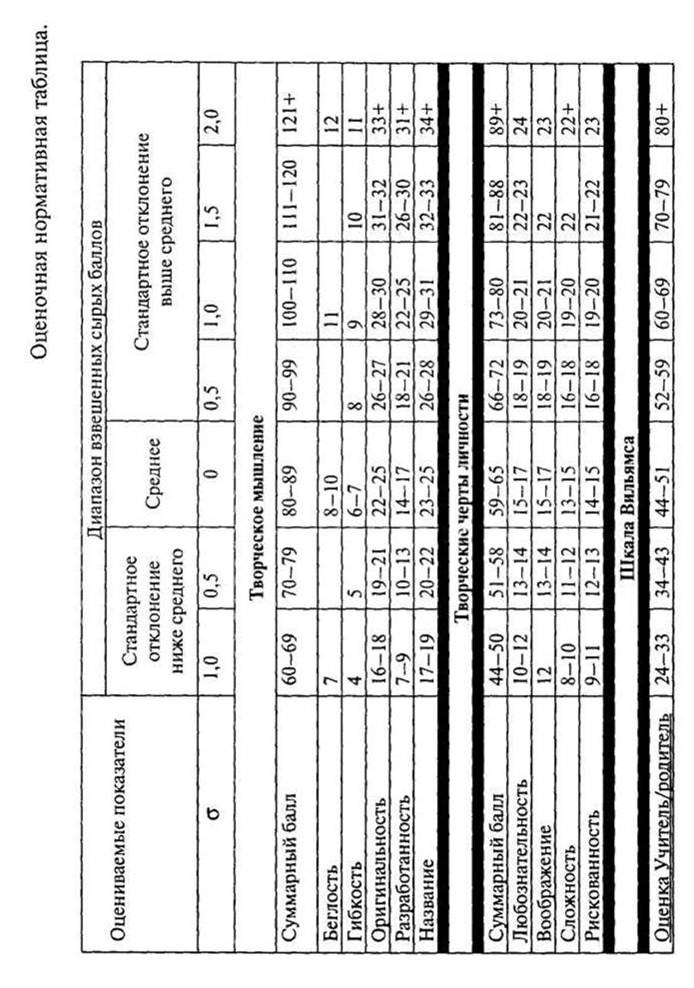

Обработка теста