Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа С. Ивановка

|

|

|

«УТВЕРЖДАЮ» Должность

________ ФИО

«___» _________2021 г. |

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

«Игринка»

Возраст учащихся: 10-16 лет

Срок реализации программы: 1 год

ФИО

Глупак Ольга Георгиевна

должность

педагог дополнительного образования

с. Ивановка

2021

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Актуальность программы

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У обучающихся происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве.

Направленность программы

Художественная программа направленная на:

- создание условий для развития обучающегося;

- развитие мотивации к познанию и творчеству;

- подготовки личности к постижению великого мира искусства;

- создание условий для творческой самореализации личности ребенка, социального и культурного самоопределения;

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка, снятия зажатости, комплексов, профилактику асоциального поведения.

Уровень освоения

Базовый

Отличительные особенности

Подход к обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в течение двух лет обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности мышления. Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога, который на всех этапах занятия является для каждого воспитанника соавтором и сотворцом, поэтому определяющим направлением творческого процесса программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с воспитанником, что создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.

Адресат программы

Особенности организации образовательного процесса:

- групповой набор осуществляется для детей 4-9 классов на общей основе;

- 3 раза в неделю по 1 часу;

- с возможностью и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения;

- продолжительность образовательного процесса (объём – количество часов) и срок (сколько лет реализации), определяются на основании уровня освоения и содержания программы, а также с учётом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

1.2 Цель и задачи программы

Цель программы:

Развитие творческих способностей у школьников 4-9 классов МБОУ «СОШ с. Ивановка» через погружение в мир театра.

Задачи программы:

Воспитательные:

Прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений.

Воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному искусству и его жанровому многообразию.

Воспитывать художественный вкус.

Учить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.

Развивающие:

Развивать навык творческого подхода к работе над ролью.

Развивать пластические и речевые данные воспитанников.

Развивать творческие способности, воображение, фантазию и память.

Обучающие:

Учить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью.

Увлекать детей театральным искусством.

Расширять знания воспитанников в области драматургии.

1.3 Содержание программы

Учебный план 1 года обучения

| № п/п | Название раздела, темы | Количество часов | Формы аттестации/ контроля |

| Всего | Теория | Практика |

| 1 | Организация детского литературного творчества | 44 | 10 | 34 |

|

| 1.1. | Жанр, стиль, характер литературного произведения. | 6 | 3 | 3 |

|

| 1.2. | Сочинение сказки | 14 | 3 | 11 | Оценка |

| 1.3. | Сочинение загадки | 6 | 2 | 4 |

|

| 1.4. | Игры в рифмы и основы стихосложения | 18 | 2 | 16 | Зачёт |

| 2 | Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности | 58 | 4 | 54 |

|

| 2.1. | Техника и интонационная выразительность речи | 10 | 2 | 8 | Зачёт |

| 2.2. | Основы сценической пластики, сценического движения и сценического танца | 11 | 2 | 9 | Зачёт |

| 2.3. | Развитие способностей в жанре чтецкого исполнения | 9 | - | 9 |

|

| 2.4. | Исполнение диалоговых текстов | 4 | - | 4 | Зачёт |

| 2.5. | Работа над концертной сценической программой | 5 | - | 5 |

|

| 2.6. | Работа по постановке спектакля | 19 | - | 19 | Экзамен |

|

| Итого: | 102 | 14 | 88 |

|

Содержание учебного плана 1 года обучения

Организация детского литературного творчества

Тема 1.1. Жанр, стиль, характер литературного произведения.

Теория: Знакомство с основами структурного и содержательного анализа литературного произведения. Виды жанров. Стилевые особенности различных жанров. Характер литературного произведения и его проявление в стилевых особенностях.

Практика: упражнения на знакомства, запоминание, отгадывание жанров и стилей.

Тема 1.2. Сочинение сказки.

Теория: Сказка как жанр литературы. Виды сказок. Особенности композиции и языка сказки.

Практика: Сочинение сказок на заданные сюжеты и в заданном стиле.

Тема 1.3. Сочинение загадки.

Теория: Жанр загадок, отражение в них традиционных народных представлений. Композиция загадки, особенности её языка.

Практика: Сочинение и отгадывание загадок на заданные сюжеты.

Тема 1.4. Игра в рифмы и стихосложение.

Теория: Рифма, её ключевая роль в построении поэтического произведения. Виды рифм, особенности их построения. Смысл стихотворение и рифма. Рифма как инструмент поэтической выразительности.

Практика: Сочинение небольших стихотворений на заданные рифмы их прочтение.

Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности.

Тема 2.1. Техника и интонационная выразительность речи.

Теория: Понятие о технике и интонационной выразительности.

Практика: Выполнение комплекса упражнений, направленных на развитии речевой выразительности (скороговорки, чистоговорки, «лепка фраз» заданной интонации и т.д.).

Тема 2.2. Основы сценической пластики, сценического движения и сценического танца.

Теория: Сценическая пластика и движения. Разбор.

Практика: Индивидуальное и коллективное выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие навыков и приёмов сценической пластики: Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение и быстроту реакции),

«Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание верёвки» (на воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпоритма), «Спасатели» (на быстроту реакции и мобилизацию),

«Тир» (на внимание и быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), «Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), «Неприятные ощущения» (на память и воображение), «Краски» и «Мокрая курица» (на воображение и раскрепощение),

«Хрустальный шар» (на воображение и восстановление энергетического баланса малой группы),

Тема 2.3. Развитие способностей в жанре чтецкого исполнения.

Практика: Тренинг чтения различных по жанру литературных произведений. Отработка дикции, выразительности, интонации.

Тема 2.4. Исполнение диалоговых текстов.

Практика: Тренинг сценического исполнения диалоговых текстов. Отработка умения взаимодействовать с партнёром в ходе диалога, используя различные выразительные средства.

Тема 2.5. Работа над концертной сценической программой.

Практика: Знакомство с концертной программой, определение структурных частей и исполнителей. Содержание отдельных номеров концертной программы. Тренинг индивидуальных и коллективных номеров. Репетиции на сцене: индивидуальные и коллективные. Репетиция сводного варианта сценической программы. Генеральная репетиция.

Тема 2.6. Работа по постановке спектакля.

Практика: Знакомство с пьесой, читка пьесы, разбор по ролям. Тренинг: творческие этюды, индивидуальная работа с исполнителями ролей, работа над коллективными мизансценами. Построение мизансцен, работа с подгруппами и индивидуальная работа с исполнителями ролей. Отработка мизансцен, работа над пластической и интонационной выразительностью. Работа над выразительностью целостного художественного образа спектакля. Репетиция в условиях, приближенных с сценическим. Репетиция на сцене (с фонограммой, с элементами декораций и реквизитом и т.д.). Сводная репетиция на сцене – соединение всех видов сценической работы. Индивидуальная работа. Генеральная репетиция – прогон спектакля, просмотр композиции и анализ результата работы с детьми. Индивидуальная работа Показ сценического представления. Анализ работы.

1.4 Планируемые результаты

Личностные результаты:

- Формирование положительного отношения к внеурочной деятельности, интерес к изучаемому материалу,

- Знание основных моральных норм поведения, доброжелательность, доверие, внимательность, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи.

Метапредметные результаты:

- Принимать и сохранять учебную задачу и включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками,

- Принимать позиции слушателя, зрителя, актёра в соответствии с учебной задачей.

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ, используя мимику, жесты, интонацию; проводить сравнение.

- Принимать участие в работе парами и группами, допускать существование различных точек зрения, использовать в общении правила вежливости.

Предметные результаты:

- Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.

- Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.

- Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, четвёрки.

- Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке.

- Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.

- Уметь запоминать заданные режиссёром мизансцены.

- Находить оправдание заданной позе.

- На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.

- Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.

- Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.

- Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.

- Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и в разных позах.

- Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие.

- Знать и чётко произносить в разных темпах скороговорки.

- Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.

- Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.

- Уметь строить диалог с партнёром на заданную тему.

- Уметь составлять предложение из заданных слов.

- Уметь подобрать рифму к заданном у слову.

- Уметь сочинять рассказ от имени героя.

- Уметь составлять диалог между сказочными героями.

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Условия реализации программы

1. Материально-техническое обеспечение:

- Помещение со сценой

- Зеркало

- Ноутбук

- Аудиосистема

- Декорации

- Костюмы

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

- «Азбука театра» - Алянский

- Скороговорки. Тексты стихов. Аудиозаписи

- Сборники упражнений на развитие речи.

- Волина В. Игра в рифмы. – М., 1999.

- Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.

- Королева Е. Музыка в стихах и картинках. – М., 1994.

- Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М., 1991.

- Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.

- Театр, где играют дети / Под ред. А. Никитиной и др. – М., 2002.

- Театр. Творчество. Дети. – М., 1995.

- Закон российской Федерации об образовании

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до 2010 г.

- Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16).

- Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введённые 20.06.2003 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с).

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16).

- материалы сети Интернет

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации

(Диагностические методики и материалы, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов, формы проведения контроля, формы фиксации и предъявления результатов (информационные карты, карты учёта достижений обучающихся, бланки анкет, опросов, тестов и т.п.).

Первоначальная оценка компетентности производится при выявлении артистических способностей у детей на основе экспертных оценок Лосева А.А..

Методы диагностирования:

1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной деятельности, во время выступлений на утренниках, праздниках.

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с воспитателями.

3. Анкетирование родителей.

4. Обработка полученных данных.

Анкета на выявление артистически способных детей.

Критерии баллы

1. Легко входит в роль другого человека, персонажа.

2. Может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь конфликт.

3. Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.

4. Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.

5. Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа.

6. Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила.

7. Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.

8. Создает оригинальные образы.

9. Выразительно декламирует.

10. Пластичен.

Итого

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе.

5 баллов - качество сильно выражено

4 балла - выражено выше среднего

3 балла - выражено средне

2 балла - выражено слабо

1 балл - выражено незначительно

0 баллов - совсем не выражено

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов.

Обработка данных по анкете:

Составить графическое изображение. На горизонтальной оси обозначают области проявления способностей, а на вертикальной - отмечают полученную по каждой области сумму баллов и выстраивают кривую - профиль способностей ребенка.

Данную анкету предлагается заполнить и педагогам и родителям.

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Наблюдаем, как ребенок создает оригинальные образы, насколько ему интересен сам процесс актерской игры. Во время музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения.

Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи.

Упражнения на вокальную мимику.

1. Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата, формирования правильного дыхания :"В саду" "Лисичка в саду" "Насос" "Отдыхаем".

2. Упражнения, помогающие поработать над интонацией и тембром голоса (поможет ребенку заговорить голосом волка, мышки, чайника, медвежонка, дождика): "Приехали в гости" "Здравствуйте" "Настроение" "Как хочу, так говорю".

3. Выявление чувств, воображения, выразительности движений: этюды "Добрый мальчик" "Спи, Танюша" "Посещение больного".

4. Выявить, насколько ребенок раскован, смел, уверен в себе, помогут игровые упражнения: "Резинка" "Здравствуйте" "Я - Алла Пугачева" " Нарисуем солнышко". Эти упражнения помогают снять эмоциональное напряжение, развивают выразительность, фантазию.

Упражнение на выразительность мимики

Упражнения, этюды, игры: "Кривляки" "Представьте себе" "Что в коробочке" "Куда мы попали" "Удивление" "Ласка" "Нарисуй портрет"

Упражнениена выразительность движений тела:

Игры, этюды: "Походка", "На стуле", "Кошка", "Лето", "Кто я?" "Сказка".

В начале и в конце учебного года проводится тест Кеттела «Творческие способности детей».

Тест Торренса

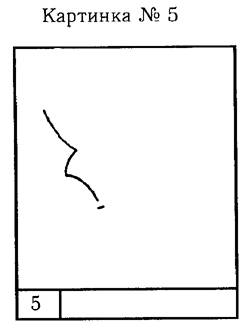

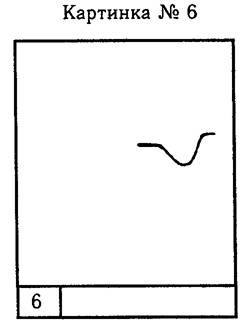

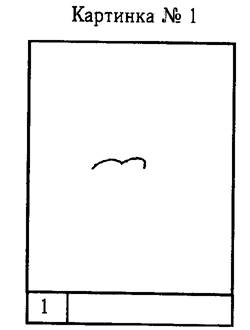

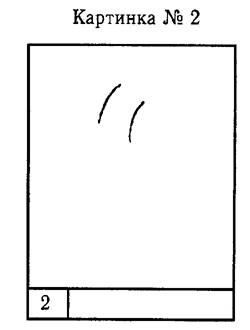

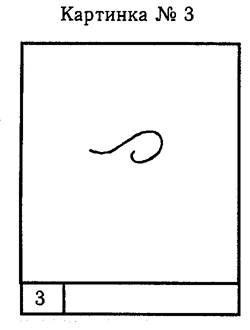

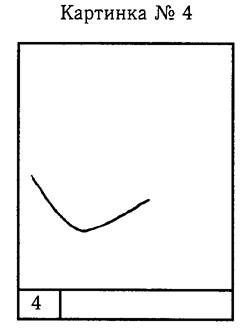

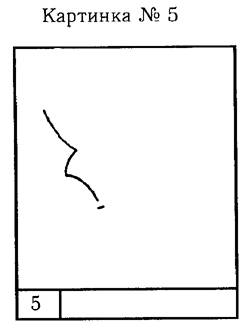

Прелагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 6 картинок, выбранных из 10 оригинальных.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КРАТКОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

___________________

| № | Фамилия | Беглость | Гибкость | Оригинальность | Разработанность |

| 1 |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

| 4 |

|

|

|

|

|

| 5 |

|

|

|

|

|

Выводы:

Методы диагностирования:

1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во время выступлений на концертах, праздниках.

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с учителями.

3.Экспертная оценка по А. А Лосеву. Обработка полученных данных.

4. Тест Кеттела (Творческие способности)

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и драматических произведений, публичные выступления.

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика усвоения практических навыков, техника актерского исполнения и сценического мастерства.

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются педагогом в присутствии завуча по учебно-воспитательной работе в школе.

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Во время музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения.

Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи.

2.3 Методические материалы

Основные формы организации занятий

Используются следующие формы занятий:

– ознакомительное (беседа, показ, просмотр, встреча или интервью с деятелем искусства и т.д.);

– исполнительское (тематическое или предметное);

– творческое (импровизационное, сочинительское, игровое);

– комбинированное или комплексное.

В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или иной области, направления, вида искусства, являющегося предметом образовательной и творческой деятельности объединения. Например, с творчеством конкретного деятеля искусств, с направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, изобразительного искусства), с особенностями конкретной исторической эпохи, отразившимися в истории искусства и т.д.

Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным или театральным репертуаром. При просмотре в роли исполнителя выступает другой профессиональный исполнитель или коллектив, педагог в таком случае выполняет роль комментатора в начале или после просмотра.

Наиболее часто используемой в ознакомительном занятии формой является беседа – целенаправленно организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью педагога на заранее запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной частью беседы). Методика проведения беседы ориентирована на включение в разговор всей группы, то есть на полилог, а не на диалог с одним-двумя наиболее активными и заинтересованными детьми. Также в ходе беседы важно создать определенный

«эмоциональный накал», транслируемый в первую очередь заинтересованной и эмоциональной позицией педагога. Результаты беседы должны использоваться в последующей работе и побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации по данной теме.

В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей является развитие технических навыков и художественных способностей детей в исполнительской деятельности на разных ее этапах. Оно занимает центральное место в деятельности театрально-музыкального творческого объединения.

Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, проводиться в коллективной или индивидуальной форме. Методические приёмы, используемые педагогом, должны обеспечить соблюдение пропорций технической, тренинговой и исполнительски- творческой деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-образный настрой всех участников на совместную деятельность, обеспечить включение всех детей группы в процесс занятия на каждом отрезке времени в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Важно, чтобы в ходе занятия и после него педагог мог оценить деятельность детей с точки зрения динамики изменения их исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети приобретали в ходе таких занятий навыки самооценки.

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую внутреннюю структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, разучивание нового, оценка проведённой работы). Тематическое исполнительское занятие может иметь более свободную структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно (особенно при работе с младшими школьниками) имеет, чаще всего, игровую форму («Путешествие в сказку», «Синяя страна» и т.п.).

В творческом занятии создаются условия для развития общих и специальных творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского творчества (материального или духовного характера).

В подготовке такого занятия необходим творческий подход; типовой структуры здесь не предполагается (независимо от возраста детей). Условно можно охарактеризовать занятия этого вида по преимущественно используемым приёмам и видам организации деятельности: импровизация, сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя они могут сочетаться и на одном занятии). Творческое занятие может проводиться как самостоятельное или как вторая часть комплексного занятия (например, предваряться ознакомительной беседой или показом).

При импровизационной форме педагог направляет деятельность детей на ту или иную интерпретацию существующего произведения (исполнение его в определённом стиле, пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и развить способность ребёнка к импровизации. В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или «досочинить» какое-либо произведение на определённую тему, сюжет, по опорным сигналам (рисунки, музыкальный размер, пиктограмма и т.п.). Такая работа может носить индивидуальный и коллективный характер.

Сходными по решаемым задачам являются игровые творческие занятия, где задаётся направленность игры («Звук превратился в жест», «Сказка наизнанку», «Колобок и Царевна- Лягушка», «Буратино подружился с Карабасом», «Скрипичный и басовый ключи поменялись местами», «Эхо», «Обезьяна и ее тень» и т.д.).

Комбинированные и комплексные занятия решают задачи художественно- эстетического развития личности ребёнка в разных направлениях (музыка + театр, театр + изобразительная деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.), являясь технологическим воплощением идеи синтеза искусств и артпедагогического подхода в образовании. Такое занятие сочетает элементы разных форм и позволяет развивать разные личностные стороны участников «Амплуа».

Кроме этого, в работе объединения используются и другие формы.

Экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, достопримечательных мест, а также поездки с учебными или культурно-просветительскими целями. Такая форма внеаудиторной работы обеспечивает наглядность обучения. Экскурсии для детей, занимающихся в объединении, проводятся либо профессиональным экскурсоводом (Музей театра кукол им. С.В. Образцова; Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки; Студия Мосфильм; Студия АНИМА-фильм; Политехнический музей и т.д.), либо самим педагогом.

Важное место в методах работы объединения имеет совместное проведение досуга.

Досуговая работа способствует развитию интереса детей к занятиям, новому взгляду на товарищей по объединению и педагогов и осознанию своего единства, развитию эмоциональной и познавательной сферы и т.д.

Ведущей в досуговой работе является игровая деятельность в самом широком смысле этого слова.

Условно по организационно-педагогическим особенностям можно выделить несколько видов досугов:

– досуг, подготовленный детьми творческого объединения под руководством педагогического коллектива;

– досуг, подготовленный самими детьми при активном участии педагогов;

– досуг, подготовленный педагогами объединения для детей;

– досуг, проводящийся силами приглашённых лиц (актёров, массовиков, психологов и т.д.)

В подготовке любого досуга очень важен нестандартный творческий подход и

продуманность всех деталей в составлении сценария. Например, при составлении сценария концерта можно просто определить последовательность номеров и подготовить конферансье, объявляющего их в традиционной торжественной манере, а можно придумать нетрадиционный вариант конферанса (например, конферанс-интервью, конферанс- театрализация, конферанс-шоу и т.д.).

В работе объединения широко применяются игровые методы, поскольку игра может использоваться:

– как средство обучения (учить, играя);

– как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной обстановки (отдыхаем, играя);

– как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности (развиваем, играя);

– как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре);

– как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре);

– как средство диагностики (раскрываемся в игре). (Используемые методики, методы и технологии, дидактические средства с указанием формы и тематики методических материалов, в т.ч. электронные образовательные ресурсы; тексты инструкций, заданий, кейсов и т.п.).

В образовательном процессе объединения используются различные виды игр:

эмоционально-сенсорные игры, основанные на развитии чувственной и эмоциональной сферы личности ребёнка (игры-знакомства, игры на внимание, эмоционально-разогревающие игры, пальчиковые игры);

интеллектуальные игры, ориентированные на развитие нестандартного самостоятельного мышления, логики, интуиции, чувства юмора, интеллектуальной реакции (словесные, наглядно-предметные, соревновательные и интерактивные);

креативные игры, способствующие развитию ассоциативного, нестандартного, конструктивно-моделирующего взгляда на мир, воображения и фантазии, стремления к творчеству в процессе жизнедеятельности (словесные, пластические и драматические, изобразительные);

подвижные игры, которые носят полифункциональный характер, развивая чувство ритма, мысль, навыки общения, фантазию, волю, внимание и т.д. Одна из важнейших их особенностей – вариативность и возможность усложнения (сюжетные, соревновательные, эстафеты, аттракционы, народные хороводные игры).

Требования к проведению игр:

– точность воспитательно-образовательной задачи;

– четкость объяснения правил и методики проведения игры;

– соответствие игры возрасту, уровню развития и интересам детей;

– соответствие игры общему направлению деятельности объединения и задачам конкретного занятия;

– эмоциональность и заинтересованность самого педагога в процессе игры;

– вариативность, повторяемость и сменность игрового репертуара.

Этапы и методика проведения игры:

– подготовка и « проигрывание» игры самим педагогом;

– точное краткое объяснение правил;

– игра с ведущей ролью (примером) педагога;

– 2-3 повторения игры на одном занятии;

– закрепление игры на последующих занятиях напоминанием основных правил;

– введение новых вариантов игры на основе уже хорошо знакомой;

– предложение детям выбирать игры из известного репертуара.

Игра может использоваться как на занятиях, так и на переменах, в досуговой деятельности. Возможно придумывание игр совместно с детьми (и как средство развития их творческого потенциала, и как средство диагностики и закрепления образовательного материала).

Особое место в методическом обеспечении деятельности объединения играет тренинг – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и их комбинаций.

Тренинг используется для решения преимущественно обучающих и технических задач; кроме того, в работе объединения возможно и целесообразно использование психологического тренинга как метода активного социально-психологического развития и обучения.

В последнем случае тренинг используется в целях совершенствования разных сторон личностного развития и в целях коррекции и преодоления проблем личностного развития.

Формы проведения тренингов могут быть различны (индивидуальные, парные, малыми группами и целыми группами объединения).

По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на:

– технические (используемые для отработки определенных движений, быстроты реакции, навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.);

– игровые (используемые преимущественно в психотренингах – ролевые игры, психодрама, психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие их в игровой форме – особенно часто это необходимо в работе с детьми младшего возраста);

– контактные (связанные с отработкой умений обучающихся работать в паре или в ансамбле; в психотренингах – для решения задач коммуникативного развития и проблем в общении).

Основой любой тренинговой технологии обучающего характера является формирование устойчивого психо-динамического стереотипа на основе осмысленного многократного повторения определенной совокупности действий. При этом важен именно момент осмысленности, интереса к действию, который возникает из содержания и стиля постановки тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). Поэтому и содержание тренинга, и его словесное и наглядное (при необходимости) оформление, и преподнесение детям должны быть тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны и, конечно, результативны.

Тренинг обучающего характера, как правило, проводится в первой части занятия как техническая разминка (пальчиковая гимнастика, психогимнастика, упражнения на беглость руки и скорость реакции, этюды и т.д.). Вместе с тем игровые обучающие тренинги охотно воспринимаются детьми и в середине занятия как разминочное упражнение (а при хорошей организации и продуманной интересной форме – и как отдых). При этом необходимо отметить, что даже неигровой тренинг по форме должен быть привлекателен; дети должны знать и понимать, зачем проводится то или иное упражнение, знать правила его выполнения, учиться операциям самоконтроля в процессе тренинга.

Психологический тренинг может быть использован как специально (скажем, разыгрывание психодрамы при возникновении сложной ситуации внутри коллектива, или при обнаружившемся в результате диагностики низком уровне произвольного внимания большой части детей группы, или ри сильном переживании детьми творческого неуспеха на конкурсе и т.п.), так и ситуативно (утомление детей, спад интереса к занятию, переживание разочарования неуспехом во время занятия и т.п.).

Используются такие виды тренингов:

– психогимнастика (Н. Чистякова, Н. Самоукина и др.) – комплексы коротких упражнений-этюдов мимического, пластического, жестового, двигательного характера (релаксационные, адаптационные, позиционные, защитные, сенсорные);

– мозговой штурм (А. Осборн) как организация групповой формы мышления, не только позволяющей объединить творческие усилия отдельных индивидов, но и способствовать проявлению и повышению творческого потенциала каждого члена группы. Его цель – формирование алогического стиля мышления, свободного от контроля и критики рассудочного сознания; создание творческой атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального общения. Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск режиссерского решения при постановке спектакля, выбор средств визуализации музыкального произведения и т.п.) и в процессе творческих занятий;

– синектика (У. Гордон, С. Альтшуллер) – «соединение разнородного» в творчестве и игре. Ее цель – формирование у личности особого видения проблемы, опирающегося на образы, метафоры, сравнения, аналогии, способствующие превращению известного в неизвестное, обычного в необычное; формирование аналогического мышления, центральную роль в котором играет критика.

К средствам методического обеспечения относится и работа на перемене.

В работе с детьми младшего возраста, при проведении комбинированных, комплексных и тематических занятий необходимый детям «содержательный отдых», смена видов деятельности, движение, релаксация могут быть уже включены в содержание (как правило, между технической и творческой частями или между повторением старого и разучиванием нового репертуара).

Требования к организации работы на перемене:

– сменность видов деятельности;

– учёт гигиенической и эстетической обстановки в помещении;

– обеспечение безопасности и охраны здоровья детей (во время перемены все дети должны быть в поле внимания педагога);

– соотнесённость содержания работы на перемене с содержанием занятия или другой формы работы;

– свободный развивающий характер деятельности детей на перемене;

– учёт индивидуальных особенностей детей;

– активная позиция руководителя.

Перемена используется и для подготовки к следующей части занятия совместными усилиями педагога и детей, которые получают различные посильные поручения (разложить бумагу для записей, принести магнитофон, достать из шкафа реквизит, убрать на место уже не нужную атрибутику и т.д.).

Наконец, необходимым средством методического обеспечения деятельности объединения является и работа с родителями.

Используются такие основные формы:

– проведение родительских собраний;

– анкетирование;

– концерты и открытые занятия для родителей;

– совместные праздники (просмотры, экскурсии);

– непосредственное участие родителей в деятельности творческого объединения. Условиями успешности этой работы являются:

– точная и корректная диагностика статуса ребёнка в семье и стиля семейного воспитания;

– создание заинтересованности родителей не только в продуктивном, но и в развивающем результате занятий ребёнка в творческом объединении;

– информированность родителей о процессе работы объединения, в котором занимается ребёнок;

– установление традиций проведения совместных с родителями мероприятий;

– умение педагога «говорить на языке» и детей, и родителей (что в каждом конкретном случае весьма индивидуально).

– чёткая принципиальная позиция педагога по всем вопросам деятельности объединения и работы каждого ребенка в нем

Специфика работы театрально-музыкального творческого объединения также предполагает определённую форму построения занятий.

Каждое занятие целесообразно начинать с «технической части» – наработки навыков актёрской игры, сценического мастерства и вокальной техники (распевания). Продолжительность разминки от 20 до 40 минут, в зависимости от задач этапа работы коллектива и временных возможностей.

С самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо развивать у учащихся «чувство локтя». Театр – искусство коллективное. Поэтому данные упражнения целесообразны не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения как средство собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу перед началом занятия, репетиции.

Групповые упражнения вырабатывают умение чувствовать своих партнёров. Используется комплекс упражнений такого рода: «встать по пальцам», «собрать разобранные предметы», «собрать радугу», «собрать одноцветные цветки из лепестков», «собрать разрезанные картинки», «поменяться местами», «японская машинка», «третий лишний» и др. При выполнении упражнений поощряется импровизационность, умение обучающихся придумать как можно больше разных этюдов в рамках заданного упражнения.

Специальные упражнения посвящены отработке техники бессловесного действия как основы физического действия на сцене. Отрабатываются такие элементы этой техники, как:

– вход, то есть любое движение к объекту (реальному – видимому или невидимому зрителю, воображаемому; одушевлённому или неодушевлённому; материальному или нематериальному). Виды входа (этюды и упражнения): «к цели, к делу, думая, ища, уходя»;

– оценка (первый момент всякого осознаваемого субъектом действия, когда цель его только возникает в сознании);

– мобилизация (та или иная концентрация внимания человека на цели). Ей предшествует «мобилизованность» – степень готовности человека к деятельности до уяснения цели (до оценки). После оценки мобилизованность переходит в ту или иную мобилизацию. Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании, в общей подтянутости мускулатуры тела и, в частности, позвоночника. Это – рабочее состояние тела, его приспособленность к затрате усилий и относительно широкому выбору действий;

– пристройка, которая начинается немедленно после оценки, когда в сознании возникает конкретная, предметная цель; это – преодоление физических преград, препятствий на пути к цели. Пристройка бывает двух видов: для воздействия на неодушевленные предметы и для воздействия на партнера. Большое внимание при тренинге пристройки уделяется выработке умения подсознательно ощущать свой вес как вид изменения в бессловесном действии (три вида веса – тяжёлый, лёгкий, «с достоинством»);

– воздейстёие (непосредственное воздействие на партнёров в той или иной форме). Объектом словесного воздействия является сознание человека; воздействие на сознание партнера производится с целью переделать его, перестроить, приспособить к интересам действующего. Имеется шесть «адресов» воздействия на сознание – внимание, чувство, воображение, память, мышление и воля.

При словесном воздействии особое значение имеет лепка фразы.

Действовать словами – это значит рисовать ими картину не для слуха, а для глаза партнёра, внедрять в его сознание свои видения. Чтобы действовать словами, нужно, прежде всего, видеть, отчётливо представлять себе то, о чём говоришь. Средство такого рисования – использование всего диапазона голоса. Рисуемая словами картина в зависимости от её содержания состоит из более крупных и более мелких частей – элементов и их связей (в том числе, из общих логических и интонационных конструкций). Внутренняя психологическая сторона «лепки фразы» заключается в умении видеть не только присутствующие в ней элементы, а цельную картину, состоящую из отдельных частей:

Субординация ударных слов в различных фразах при рисовании одной картины создаёт перспективу речи, увлекающую слушателей.

Средства словесной живописи – паузы, повышения, повышения, усиление, ослабление звука и темп. Этими средствами выделяются ударные слова.

Упражнения по «лепке фразы», используемые в объединении: медленное чтение, выделение ударных слов, словесный рисунок, наблюдение, цифры или «тарабарский язык» и др.

Значительное место в методике развития сценических способностей учащихся занимает тренинг пластики.

Пластика (пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной формы, достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой наполненности скульптурной формы, а в театральной педагогике:

– средство физического совершенствования организма ребёнка;

– раздел основ актерского мастерства;

– одно из выразительных средств сценического действия.

Основная задача занятий пластикой в театральной педагогике – гармонизация взаимодействия тела, разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром.

Упражнения и игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, несут необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку (дают возможность то отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их можно весьма органично и продуктивно сочетать с дыхательной и артикуляционной гимнастикой, этюдами на бессловесное действие; они дают детям возможность творчески, выразительно проявить себя и увидеть другого; наконец, в них решается

множество специальных задач развития сценических способностей детей (кинестатических ощущений, чувства ритма, контакта с партнером, чувства меры и т.д.).

В работе с детьми могут использоваться как подвижные игры с постепенно усложняющимся пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и т.д.), так и специальные упражнения и этюды.

В занятиях по пластике решаются задачи:

– физический и эмоциональный разогрев;

– концентрация внимания;

– релаксация, расслабление;

– координация движений и равновесие;

– освоение пространства;

– создание образа.

Для тренировки пластики используется целый комплекс специальных пластических упражнений: «Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение и быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение),

«Перетягивание верёвки» (на воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпоритма), «Спасатели» (на быстроту реакции и мобилизацию), «Тир» (на внимание и быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), «Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), «Неприятные ощущения» (на память и воображение), «Краски» и «Мокрая курица» (на воображение и раскрепощение), «Хрустальный шар» (на воображение и восстановление энергетического баланса малой группы).

Примерный репертуарный перечень

Литературно-драматический материал

1. Берестов В. «Сказка», «Дракон» и др. стихи.

2. Заходер Б. «Кит и кот», «Бочонок-собачонок» и др. стихи

3. Маршак С. «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать месяцев» и др. стихи.

4. Михалков С. «А что у вас?», «Одна рифма».

5. Остер Г. «Вредные советы» и др. стихи.

6. Сеф Р. «Ключ от сказки» и др. стихи.

7. Самойлов Д. «Жил-был слонёнок», «Слонёнок идет учиться».

8. Синявский Б. «Веселая квампания» и др. стихи.

9. Успенский Э. «Память» и др. стихи.

10. Хармс Д. «Врун», «Очень-очень вкусный пирог», «Кораблик».

11. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и мауси»,

«Телефон»; др. стихи и загадки.

12. «Волк и семеро козлят» – по мотивам народной сказки и сказки Ю. Энтина.

13. «Приключения Буратино» – по мотивам сказки А.Н. Толстого.

14. «Красная Шапочка» – по мотивам сказки Ш. Перро.

15. «Белоснежка и семь гномов» – по мотивам сказок братьев Гримм, А.С. Пушкина и У. Диснея.

2.4 Календарный учебный график

| Этапы образовательного процесса | 1 год |

| Продолжительность учебного года, неделя | 34 |

| Количество учебных дней | 102 |

| Продолжительность учебных периодов | 1 четверть | 1.09.21-28.10.21 |

| 2 четверть | 8.11.2021- 29.12.2021 |

| 3 четверть | 10.01.2022- 23.03.2022 |

| 4 четверть | 3.04.2022-31.05.2022 |

| Возраст детей, лет | 10-16 |

| Продолжительность занятия, час | 1,5 |

| Режим занятия | 2 раза/нед. |

| Годовая учебная нагрузка, час | 102 |

2.5 Календарный план воспитательной работы

(мероприятия, объём, временные границы)

1. «Россия - Родина моя». Гражданско-патриотическое. Формировать представление о России как о родной стране через знакомство с символами страны, ее традициями, обычаями и природой. Беседа. Декабрь, 1 час.

2. «Знакомство с театром» Художественно-эстетическое. Способствовать развитию у детей познавательного интереса к театральному искусству. Презентация. Ноябрь, 1 час

3. «Счастливый случай» ЗОЖ Учить детей следить беречь свое здоровье и здоровье ближних. Расширить представление детей о здоровом образе жизни. Игровая программа. Март, 3 час

4. Поведение человека как образ жизни» Нравственно-этическое. Совершенствовать культуру общения со взрослыми и сверстниками. Беседа. Апрель 1 час.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

2. Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования. – М., 1997.

3. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития. – М., 1998.

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

5. Богданова Р.У. Проектирование образовательных программ в учреждениях дополнительного образования. // Принципы обновления программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования. – СПб., 1995.

6. Буйлова Л.П. Как разработать авторскую программу? (рекомендации педагогу дополнительного образования). – М., 1999.

7. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. – М., 1984.

8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.

9. Воспитание юного москвича в системе дополнительного образования. Материалы научно-практической конференции 19-21.02.1997. – М., 1997.

10. Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.

11. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1997.