Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Кавалеровский многопрофильный колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Теоретическое занятие

По дисциплине: «Этика и психология в профессиональной деятельности»

Раздел: Основы общей психологии

Тема: «Психические процессы»

Специальности: 38.02.01 ЭБУ, 08.02.01 СЭЗиС, 23.02.03 ТОРАТ, 13.02.11 ТЭОЭЭО.

(Базовый уровень подготовки среднего профессионального образования)

| Автор-составитель: преподаватель высшей квалификационной категории: Васькова Ольга Валерьевна

|

Кавалерово, 2017

Содержание

Пояснительная записка.

Тема и форма представляемого программно-методического материала

(далее ПММ).

Цель составления данного ПММ.

Актуальность данного ПММ.

Практическая значимость данного ПММ.

Адресность ПММ.

Используемые технологии при разработке/работе с ПММ.

Алгоритм работы с ПММ.

Заключение.

Пояснительная записка

Методическая разработка представлена для преподавателя с целью формирования знаний по теме Психические процессы, в процессе теоретического занятий студенты получают основы знаний о психических процессах личности, которые впоследствии применяют в практической и профессиональной деятельности.

Психология как наука обладает особыми качествами, которые отличают ее от других дисциплин. Как система жизненных явлений психология знакома каждому человеку. Она представлена ему в виде собственных ощущений, образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, воли, воображения, интересов, мотивов, потребностей, эмоций, чувств и многого другого. Основные психические явления мы непосредственно можем обнаружить у самих себя и косвенно наблюдать у других людей.

Человек не просто проникает в мир с помощью своих познавательных процессов. Он живет и действует в этом мире, творя его для себя с целью удовлетворения своих материальных, духовных и иных потребностей, совершает определенные поступки.

В свою очередь психические процессы, состояния и свойства человека, особенно в их высших проявлениях, вряд ли могут быть осмысленны до конца, если их не рассматривать в зависимости от условий жизни человека, от того, как организованно его взаимодействие с природой и обществом (деятельность и общение). Общение и деятельность также, поэтому составляют предмет современных психологических исследований.

Психические процессы определяют: насколько человек будет успешен, целеустремлен в деятельности, его скорость развития и гармоничность с окружающим миром, а также причины выбора той или иной профессии, реализация и достижения в ней. Тема является настолько всеобъемлющей, что часто вызывает массу вопросов у студентов. Рассматриваются важные условия развития человека и его психических процессов – это необходимые знания для студентов как будущих специалистов и будущих родителей нового поколения. Также влияние образа жизни, общения, отношения к ближнему на развитие психических процессов в любом возрасте...

3

Тема: «Психические процессы»

Форма представленного материала: теоретическое занятие, презентация.

Данное ПММ составлено с целью:

обеспечения полного раскрытия вопросов темы;

успешного усвоения студентами темы, повышения мотивации учения;

учета психолого-педагогических факторов обучающихся.

Актуальность представленного ПММ

Практическая значимость данного ПММ.

Методический материал представлен для более доступного понимания темы, в первую очередь это облегчает понимание студентам визуалам – те, кто эффективнее запоминает наглядный материал.

ПММ составлено для преподавателей «Этики и психологии в профессиональной деятельности» вторых курсов очного отделения специальности: 38.02.01 ЭБУ, 08.02.01 СЭЗиС, 23.02.03 ТОРАТ, 13.02.11 ТЭОЭЭО.

При работе с предложенным ПММ могут быть использованы компьютерные технологии (компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор).

Алгоритм работы с ПММ:

Приложения.

Используемая литература

4

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Тема занятия «Психические процессы».

Место проведения 405 кабинет.

Продолжительность проведения занятия 90 минут.

Мотивация темы: Данная тема является основой для дальнейшего усвоения учебного

материала.

Цели занятия:

1. Образовательная: После изучения темы студент должен знать: особенности психических процессов личности

2. Воспитательная: Формирование сознательного отношения к процессу обучения.

3. Развивающая: Повышение мотивации к обучению. Развитие устойчивого интереса к дисциплине, активизация познавательной деятельности по овладению программным учебным материалом.

Методическое обоснование

1.

Организационный момент

Цель: этап дисциплинирует и настраивает студентов на учебную деятельность

2 мин.

Преподаватель отмечает отсутствующих на занятии, проверяет готовность аудитории и студентов к занятию

2.

Мотивация учебной деятельности. Целевая установка. Формирование

К 1.

Цель: активизировать познавательную деятельность студентов, показать значимость темы для будущей профессии специалиста

5

3 мин.

Преподаватель подчеркивает значимость, актуальность темы. Определяет цели и план занятия.

4.

Изложение нового материала (приложение №1)

Цель - сформировать знания по основам психологии

65 мин

Традиционный метод изложения материала с параллельным использованием презентационного материала.

5.

Подведение итогов

2 мин.

Обсуждаются итоги самостоятельной работы студентов и выставляются оценки с комментариями.

9.

Задание на дом

2 мин.

Конспект лекции. Чтение дополнительной литературы, составления словаря или кроссворда по теме занятия

Всего

90 мин

6

Приложение 1

Общее представление о познавательных процессах

Познавательные (когнитивные) процессы (от лат. cogito – думаю; англ. cognition – познание) – психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации.

Когнитивная психология (англ. сognitive psychology) – направление современной психологии, в рамках которого исследуется следующий круг проблем: восприятие информации, хранение знаний и извлечение их из памяти, мышление, речь, решение проблем.

Все когнитивные процессы можно разделить на три группы:

обнаружение стимулов;

хранение и преобразование стимулов;

выработка ответных реакций.

Ощущение

Ощущение (англ. sensation) – психический процесс обнаружения простейших стимулов (внешних и внутренних), воздействующих на рецепторы органов чувств.

Ощущения присущи животным и человеку и являются продуктом деятельности анализаторов (сенсорных систем).

Анализатор или сенсорная система (англ. sensory system) – часть нервной системы, отвечающая за прием, передачу и обработку сенсорной информации; состоит из чувствительных рецепторов, нейронных проводящих путей и отделов головного мозга, осуществляющих обработку полученных сигналов.

Сенсорные системы: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Рецептор (от лат. recipere – получать, принимать) – сложное образование, состоящее из нервных окончаний, которые посредством биохимических и неврологических реакций обеспечивают превращение влияния раздражителя в нервный импульс.

Инициализация ощущения связана с реакцией специфических рецепторов (фоторецепторов, механорецепторов, хеморецепторов, терморецепторов и др.) на физические стимулы.

7

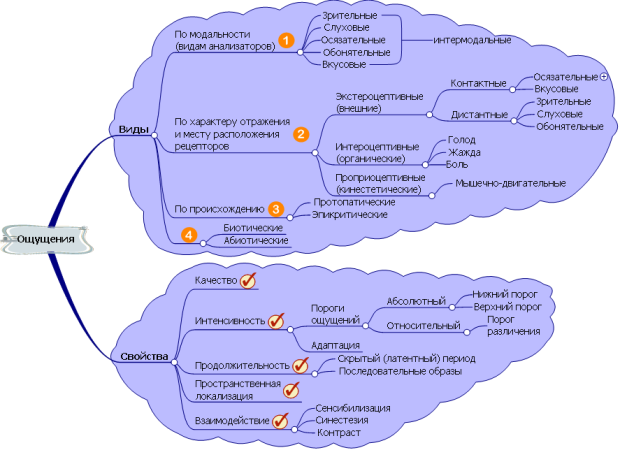

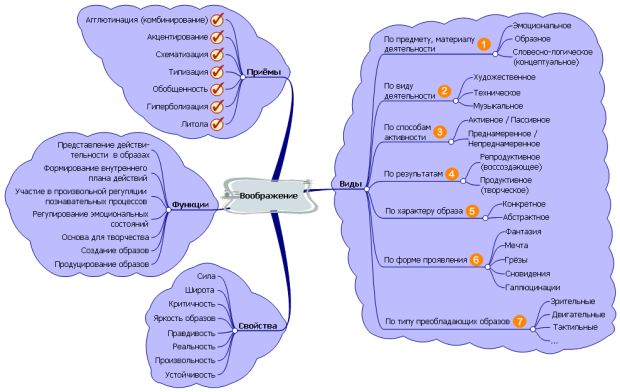

Рис. 1. Виды и свойства ощущений

Рассмотрим различные классификации видов ощущений.

По модальности (видам сенсорных систем) различают зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые и интермодальные (промежуточные) ощущения.

По месту расположения рецепторов (классификации Ч. Шеррингтона) выделяют следующие виды ощущений:

экстероцептивные (на поверхности тела);

интероцептивные или органические (во внутренних органах) – наименее осознаваемые и наиболее диффузные формы ощущений, которые осознаются только при существенном нарушении нормального состояния организма;

проприоцептивные (в мышцах, сухожилиях, суставных сумках) – двигательные (кинестезические) и статические ощущения.

По происхождению (генетическая классификация X. Хэда) выделяют два вида ощущений:

протопатические – филогенетически более древние, недифференцированные ощущения (голод, жажда и прочее);

эпикритические – филогенетически более новые ощущения, имеющие дифференцированную структуру, точную локализацию внешнего раздражения, более низкий порог раздражения и более совершенное распознание качества раздражителя.

8

По степени совместимости с жизнью биотические (совместимые) и абиотические (несовместимые) ощущения.

Рассмотрим основные свойства ощущений.

Качество – основная особенность ощущения, определяемая свойствами вызвавшего его объекта, которая варьируется в пределах данного вида ощущения и отличает его от других.

Интенсивность – степень субъективной выраженности ощущения, которая зависит от силы раздражителя и функционального состояния рецептора.

Сенсорная адаптация – изменение чувствительности под воздействием раздражителя.

Чувствительность сенсорной системы определяется через пороги ощущений.

Абсолютный нижний порог чувствительности – минимальная сила (величина) раздражителя, вызывающая ощущение.

Абсолютный верхний порог чувствительности – максимальная сила (величина) раздражителя, при которой возникает ощущение, адекватное действующему раздражителю.

Относительный (разностный, дифференциальный) порог чувствительности – минимальная разность величин раздражителя, которая дает заметное различие в ощущении.

Длительность – характеристика ощущения, определяющаяся временем действия раздражителя и его интенсивностью.

Скрытый (латентный) период ощущений – период времени с момента начала воздействия раздражителя на орган чувств до момента возникновения ощущения.

Последовательный образ – по окончании воздействия раздражителя возникшие ощущения исчезают не сразу, а спустя некоторое время.

Пространственная локализация – локализация ощущений в определенном месте пространства; данный термин употребляется для слуховых, зрительных и осязательных ощущений.

Взаимодействие ощущений, которое может проявляться следующим образом:

сенсибилизация – обострение чувствительности анализатора;

синестезия – возникновение ощущения одной модальности под влиянием раздражителя другой модальности;

контраст – изменение качества и интенсивности ощущения под воздействием предшествующего или сопутствующего раздражителя.

Функции ощущений (М.В. Гамезо и другие):

сигнальная – уведомление организма о жизненно важных объектах или свойствах окружающего мира;

отражательная (образная) – построение субъективного образа свойства, необходимого для ориентировки в мире;

9

Восприятие

В отличие от ощущения, выделяющего раздражитель из среды посредством биохимических и психофизических реакций, восприятие является психическим процессом более высокого уровня и связывает, синтезирует различные ощущения.

Восприятие (от лат. perceptio, percipio; англ. perception) – это:

организация, идентификация и интерпретация сенсорной информации в целях представления и понимания окружения;

субъективный образ объекта, сформированный через совокупность ощущений, воздействующих на анализатор / систему анализаторов (перцептивный образ или образ восприятия);

процесс формирования перцептивного образа (перцептивный процесс).

Перцептивная система (англ. perceptual system) – система, состоящая из одного или более анализаторов (сенсорных систем), обеспечивающих акт восприятия.

Восприятие – система перцептивных действий. Перцептивные действия (англ. perceptual actions) – структурные единицы перцептивного процесса: обнаружение объекта восприятия, выделение его информационных признаков, идентификация, категоризация.

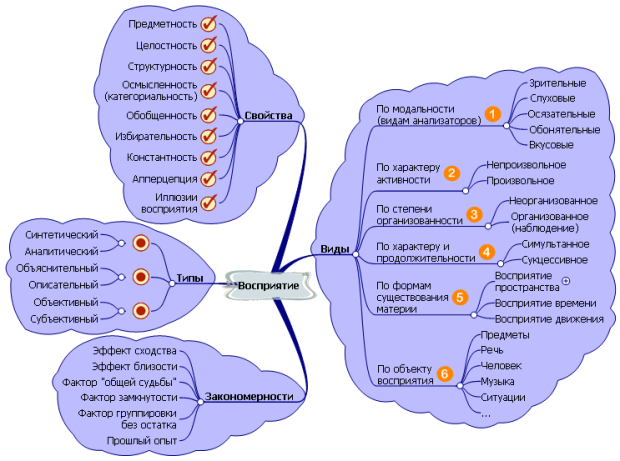

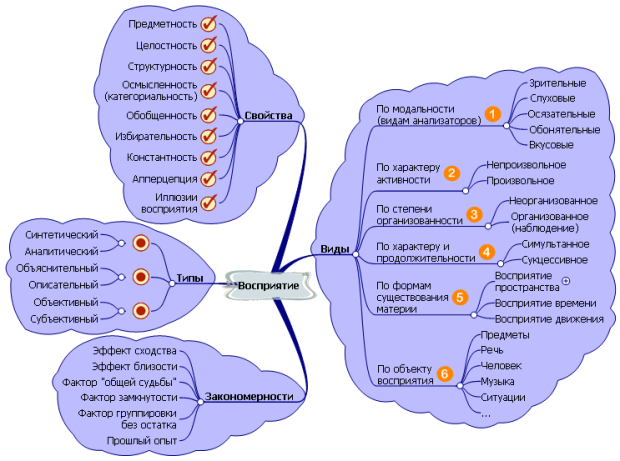

Рис. 2. Виды, типы, свойства и закономерности восприятия

10

Рассмотрим различные классификации видов восприятия:

1) По модальности (видам анализаторов).

Перцептивный образ формируется на основе ощущений разных модальностей (с участием нескольких анализаторов). По ведущему в данном акте восприятия анализатору различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое, обонятельное восприятие.

2) По характеру активности (степени волевого контроля) выделяют непреднамеренное (непроизвольное) и преднамеренное (произвольное) восприятие.

3) По степени организованности различают организованное и неорганизованное восприятие.

4) По характеру и продолжительности выделяют следующие виды восприятия:

симультанное (от лат. simul – вместе) – единомоментное, обобщенное, целостное восприятие перцептивного образа;

сукцессивное (от англ. successive – последовательный) – последовательное, развернутое во времени восприятие, обусловленное необходимостью проведения детального сенсорного анализа поступающей информации.

5) По формам существования материи различают:

восприятие пространства (расстояние до предметов, их форма, величина, объем и др.);

восприятие времени (продолжительность, темп событий);

восприятие движения (форма, характер, направление, скорость, ускорение, амплитуда, продолжительность движения).

Свойства восприятия:

предметность – способность выделять конкретные предметы, относящиеся к определенным классам;

целостность – перцептивный образ содержит множество характеристик объекта, включая и те характеристики, которые не воспринимаются в данный момент;

структурность – перцептивный образ представляет сформированную в течение некоторого времени обобщенную структуру, абстрагированную из ощущений;

осмысленность (категориальность) – в процессе восприятия путем анализа, синтеза, сравнения, обобщения поступающей сенсорной информации осуществляется категоризация объектов восприятия (отнесение к определенной группе, классу, категории предметов);

обобщенность – восприятие представляет процесс совместного отражения единичного и общего;

избирательность – способность воспринимать предметы, представляющие наибольший интерес, основа – интересы, установки и потребности личности;

11

константность – способность воспринимать объект при изменении условий его восприятия в относительно широком диапазоне;

апперцепция – зависимость восприятия от прежнего опыта человека;

иллюзии восприятия – искаженное отражение реальности; может происходить в разных модальностях.

В зависимости от индивидуальных особенностей человека, восприятие может относиться к синтетическому / аналитическому,объяснительному / описательному, объективному / субъективному типам.

3. Представление

Представление (англ. representation, mental representation)– это

процесс репрезентации образов восприятия, т.е. когнитивный процесс отражения объектов, которые в данный момент времени не воспринимаются органами чувств, а воссоздаются на основе предшествующего опыта (результатов ощущений и восприятий);

чувственный образ объекта, полученный в данном процессе.

Представления следует отличать от персеверирующих образов и первичных образов памяти. Персеверирующие образы –непроизвольные образы, всплывающие в сознании после длительного восприятия объекта, оказавшего сильное эмоциональное воздействие.

Первичные образы памяти – образы, непосредственно следующие за восприятием объекта, которые удерживаются в памяти в течение короткого промежутка времени.

По сравнению с образами восприятия, представления воссоздают объект с меньшей точностью, могут содержать искажения. Представления отличаются меньшей яркостью, мысленные образы бледнее и фрагментарнее, часть сторон или черт объекта отсутствует.

12

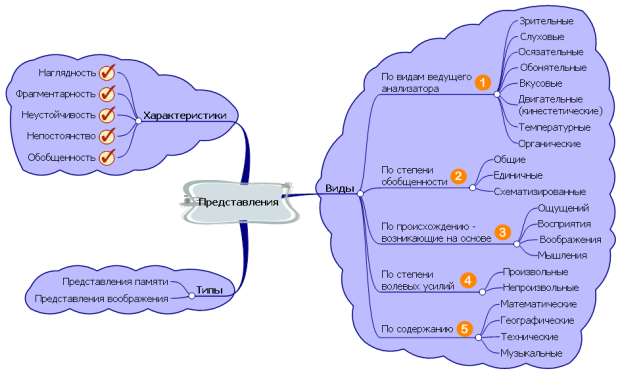

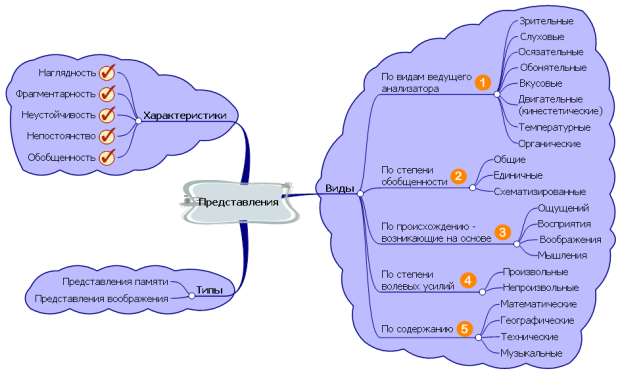

Рис. 3. Виды, типы и характеристики представлений

Рассмотрим подходы к классификации представлений.

1. По видам ведущего анализатора.

По видам ощущений и восприятия, составляющего перцептивный опыт человека, который является основой представлений, выделяют зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, температурные, кинестетические, органические представления.

2. По степени обобщенности выделяют единичные, общие и схематизированные представления.

Единичные представления связаны с восприятием отдельного объекта, часто сопровождаются эмоциями и являются основой узнавания.

Общие представления обобщенно отражают группу сходных объектов, формируются при участии речи.

Схематизированные представления объектов – представления в виде схем, графиков, карт, диаграмм и т. д.

В отличие от представлений, восприятия всегда являются единичными.

По происхождению выделяют представления, которые формируются на основе ощущений, восприятия, мышления, воображения.

13

4. По степени проявления волевых усилий выделяют представления:

непроизвольные, возникающие спонтанно;

произвольные, возникающие под воздействием воли, в интересах поставленной цели; они контролируются сознанием и играют большую роль в его профессиональной деятельности.

Типы представлений:

представления памяти – возникают на основе прошлого опыта непосредственного восприятия какого-либо объекта;

представления воображения – возникают без опоры на опыт непосредственного восприятия.

Основные характеристики представлений:

наглядность – представления являются чувственно-наглядными образами действительности;

фрагментарность – представления не полностью отражают признаки и характеристики реальных образов;

неустойчивость, непостоянство – фокусируясь на различных деталях воспроизводимого образа, представления изменяются;

обобщенность – возникший в сознании образ объекта носит обобщенный характер.

Функции представлений в психической регуляции поведения:

сигнальная – представление содержит информацию об объекте, ранее воздействовавшем на органы чувств, которая преобразуется в систему сигналов, управляющих поведением;

регулирующая – представление об объекте, ранее воздействовавшем на органы чувств, позволяет отобрать нужную информацию для решения поставленной задачи оптимальным образом с учетом реальных условий предстоящей деятельности;

настроечная – представления осуществляют ориентацию деятельности в зависимости от характера воздействий окружающей среды.

Важная познавательная роль представлений заключается в том, что они являются переходной ступенью от чувственно-наглядного восприятия к абстрактно-логическому мышлению. Представления отличаются от абстрактных понятий наглядностью и отсутствием внутренних закономерных связей и отношений, скрытых от непосредственного восприятия. Произвольное оперирование представлениями в памяти, воображении и мышлении, а также их дальнейшая переработка в абстрактные понятия, осуществляется посредств

14

4. Воображение

Воображение (англ. imagination) – это

познавательный процесс удерживания в сознании и мысленного манипулирования представлениями, отражающими реальную действительность, и построения на этой основе новых представлений объектов, которые отсутствуют в данный момент времени или реально не существуют;

способность к построению представлений объектов на основе имеющегося чувственного, эмоционально-смыслового, интеллектуального и практического опыта.

Воображение – сложный, непредсказуемый психический процесс, сопровождающийся эмоциями. Физиологическая основа воображения – возникновение образов, связанных с прежним опытом посредством актуализации нервных связей, их распада, перегруппировки и объединение в новые системы. Физиологические механизмы воображения связаны с функционированием коры больших полушарий головного мозга и гипоталамо-лимбической системы.

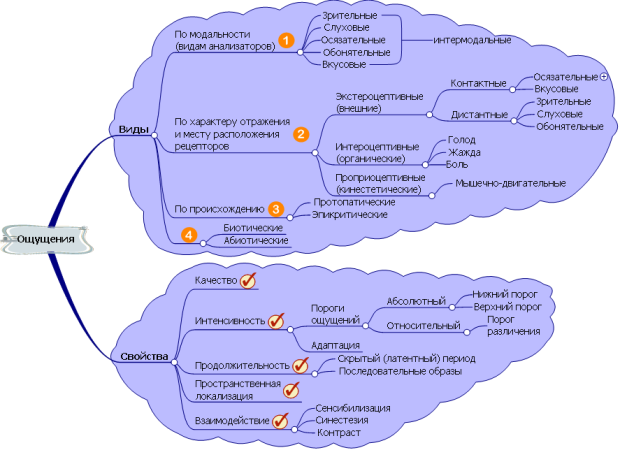

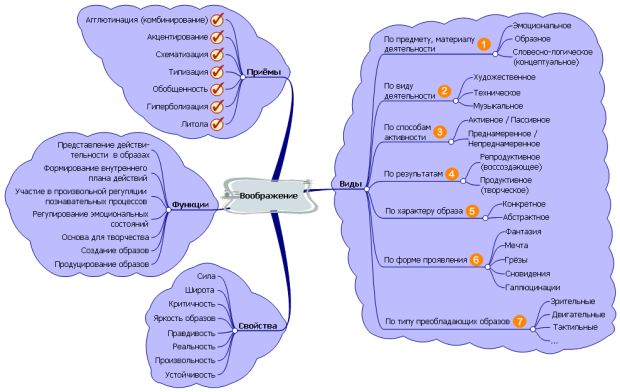

Рис. 4. Виды, функции, свойства и приемы воображения

Воображение многофункционально:

образное представление действительности – воображение ориентирует человека в процессе деятельности, позволяя оперировать с образами воображаемых объектов;

формирование внутреннего плана действий – воображение позволяет конструировать образ цели, находить способы ее достижения в условиях неопределенности и предвосхищать ожидаемые результаты;

15

участие в произвольной регуляции познавательных процессов – концентрация внимания, памяти, мышления и более глубокое познание окружающего мира;

регулирование эмоциональных состояний и управление психофизиологическим состоянием организма (изменение при помощи воображения ритмики дыхания, частоты пульса, кровяного давления, температуры тела);

актуализация креативных способностей к художественному и научному творчеству;

продуцирование образов, соответствующих описанию объекта.

Рассмотрим подходы к классификации видов воображения.

По предмету, материалу деятельности выделяют следующие виды воображения: эмоциональное, образное, словесно-логическое (концептуальное).

По ведущему виду деятельности выделяют художественный, технический, музыкальный и другие виды воображения.

По способам активности выделяют следующие виды воображения:

активное – образы сознательно формируются и трансформируются в соответствии с поставленными целями; при этом сам процесс воображения контролируется;

пассивное – образы спонтанно продуцируются, неожиданно изменяются и исчезают; волевой контроль над процессом отсутствует;

преднамеренное (произвольное) – человек сознательно ставит цель создать образ;

непреднамеренное (непроизвольное) – человек не "имеет намерения", сознательно не ставит перед собой цели (проявляется в сновидениях, медитативных образах).

По результатам выделяют следующие виды воображения:

продуктивное (творческое) – создание новых оригинальных образов, для которых отсутствуют аналоги;

репродуктивное (воссоздающее) – воссоздание образов реальных объектов по имеющейся о них информации;

По характеру образа различают виды воображения:

конкретное – создание образов объективно существующих предметов, явлений;

абстрактное – создание обобщенных, отвлеченных, условных образов.

По форме проявления различают виды воображения:

реалистическое – воображение, наиболее полно и глубоко отражающее действительность;

фантазия – воображение, далекое от действительности, создающее неправдоподобные образы, элементы которых нереальны;

мечта – воображение, направленное на желаемое будущее;

грезы – воображение, рисующее приятные, желаемые картины будущей жизни.

16

По типу преобладающих в воображении образов можно выделить зрительные, тактильные, двигательные и др.

Основные приемы воображения:

комбинирование – результат сложной аналитико-синтетической деятельности, в процессе которой составляются и преобразуются различные элементы, из которых строится новый образ;

агглютинация (от лат. agglutinare – соединять) – создание нового образа воображения посредством слияния, объединения, синтеза нескольких образов в единое целое;

акцентирование – выделение, подчеркивание отдельных признаков образа;

гиперболизация – преувеличение всех особенностей образа предмета;

литота – приуменьшение всех особенностей образа предмета;

схематизация – обобщение существенных признаков, слияние сходных черт, и сглаживание различий;

типизация – синтез отдельных представлений путем выделения существенного, повторяющегося в однородных фактах и воплощения их в конкретном образе.

Воображение тесно связано с другими познавательными процессами – восприятием, памятью, мышлением, а также с эмоциональными психическими процессами.

5. Память. Мнемические процессы Память (англ. memory) – это

"способность живой системы фиксировать факт взаимодействия со средой (внешней или внутренней), сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в поведении";

совокупность психических процессов, посредством которых информация кодируется / регистрируется (прием, обработка, объединение полученной информации), хранится (создание постоянной записи закодированной информации) и извлекается / вспоминается (обратный вызов сохраненной информации в ответ на внешний или внутренний стимул).

17

Рис. 5. Память и мнемические процессы

Все протекающие в памяти процессы называют мнемическими (от греч. память). Мнемическая деятельность – деятельность позапоминанию и воспроизведению информации.

Основные функции памяти:

отражательная – память отражает объекты, которые ранее ощущались и воспринимались субъектом, посредством создания мнемических образов;

регулятивная – память задействована во всех протекающих психических процессах и выступает основой деятельности и поведения.

Физиологическая основа памяти – образование, сохранение и актуализация ассоциаций, т.е. временных связей и их систем, в головном мозге. Образование ассоциаций происходит при воздействии раздражителей на органы чувств и наличии внимания к ним. В рецепторных системах анализаторов возникают сенсорные следы информации, лишняя (повторяющаяся) информация отфильтровывается таламусом. Поступающая информация структурируется в сенсорной коре (начало этапа формирования кратковременной памяти). В ассоциативной коре определяется, какая часть поступившей информации будет переведена в долговременную память. Гиппокамп (часть лимбической системы головного мозга) участвует в механизмах консолидации памяти – перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, избирательно усиливая запоминание объектов.

18

Основные мнемические процессы:

Запоминание (кодирование) – процесс запечатления сенсорных следов информации в системе ассоциаций; "преобразование информации в определенный код или репрезентацию, приемлемую для памяти" [2, С. 293]. Запоминание избирательно. Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление — импринтинг.

Хранение – процесс удержания и переработки закодированной информации.

Воспроизведение – процесс извлечения информации, хранящейся в памяти. Воспроизведение может осуществляться на уровне узнавания, на уровне воспроизведения и на уровне припоминания.

Забывание – активный процесс, заключающийся в потере доступа к запомненной информации, в невозможности воспроизвести или узнать то, что было усвоено.

Р. Аткинсон и Р. Шифрин предложили следующую модель памяти ( рис. 6).

Рис. 6. Модель памяти Аткинсона-Шифрина

Данные, подлежащие сохранению, называются памятью, а структурный элемент, в котором они хранятся – хранилищем памяти. Входящий стимул регистрируется в сенсорной памяти. Информация, удерживаемая в сенсорном регистре 1-3 секунды, сканируется, и отфильтрованная ее часть вводится в кратковременное хранилище. В долговременное хранилище информация поступает из кратковременного хранилища, а также непосредственно из сенсорной памяти. Информация, находящаяся в долговременном хранилище, является относительно постоянной, хотя доступ к ней может теряться из-за интерференции с входной информацией.

Характеристики памяти:

Длительность – время, в течение которого необходимая информация удерживается в памяти.

Объем – количество элементов, одновременно удерживаемых в памяти (объем кратковременной памяти ограничен 7 ± 2 элементами; объем и длительность хранения в долговременной памяти практически неограниченны).

Точность воспроизведения – степень соответствия между принятой информацией и воспроизведенной по памяти (в процентах).

Быстрота воспроизведения – скорость извлечения из памяти необходимой информации.

19

Скорость запоминания – быстрота запечатления информации в единицу времени, зависящая от количества повторений.

Скорость забывания – быстрота исчезновения информации (элементов объема памяти) из памяти в единицу времени.

На рис. 7 показаны основные характеристики компонентов памяти, приведенные в работе Р. Л. Солсо.

Рис. 7. Характеристики компонентов когнитивных систем хранения

20

Подходы к классификации видов памяти

1. По характеру психической активности различают следующие виды памяти: образная – информация запоминается в виде сенсорно-перцептивных образов определенной модальности (зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых) и используется для удовлетворения биологических потребностей и потребностей, связанных с безопасностью / самосохранением организма.

эмоциональная – память на пережитые аффекты, эмоции, чувства и настроения;

двигательная (моторная) – память различных характеристик движения (амплитуды, быстроты, темпа, ритма, последовательности и др.); является в значительной мере автоматизированной; служит основой для формирования навыков ходьбы, письма, трудовых и др. навыков, также лежит в основе речи.

словесно-логическая – память на числа, слова, понятия, правила, абстрактные идеи.

2. По продолжительности сохранения информации выделяют мгновенную (синонимы – иконическая, сенсорная, следовая), кратковременную, долговременную и оперативную память. Оперативная память включает элементы кратковременной и долговременной памяти, актуализирующиеся для выполнения конкретной операции (действия, деятельности) в течение определенного промежутка времени (от нескольких десятков секунд до нескольких дней).

3. По степени волевого контроля выделяют виды памяти:

произвольная память – волевая регуляция мнемической деятельности, направленная на достижение сознательной мнемической цели (задачи);

непроизвольная память – отсутствует специальная мнемоническая задача (цель) и запоминание происходит автоматически и без волевого усилия.

4. По способу заучивания выделяют два вида памяти:

механическая память – запоминание воспринимаемой информации без ее анализа и преобразования путем многократных повторений;

логическая память – запоминание информации путем выявления и структурирования логических связей и отношений между отдельными элементами.

Логическая память во много раз продуктивнее механической.

По использованию вспомогательных средств выделяют два вида памяти: непосредственную (натуральную) – память без использования вспомогательных средств, и опосредованную – с использованием различных средств и приемов.

21

6. По происхождению выделяют виды памяти: генетическую (биологическую), обусловленную генотипом и передаваемую из поколения в поколение, и приобретенную, хранящую информацию, которую человек усваивает в процессе жизни.

7. По степени осознаваемости различают имплицитную (бессознательную) и эксплицитную (осознаваемую) память.

Мнемотехники – система приемов, позволяющих повысить эффективность запоминания информации: увеличить объем информации, запоминаемой после однократного предъявления, а также скорость, точность и быстроту запоминания.

Приемы улучшения процесса запоминания информации:

управление произвольным и послепроизвольным вниманием;

структурирование информации различными методами (ранжирование, сортировка, классификация и др.)

рациональное повторение;

использование семантических приемов;

целенаправленное воображение.

Нарушения (аномалии) памяти:

гипомнезия – ослабление памяти;

парамнезия – ложные узнавания незнакомых объектов ("дежа вю");

амнезия – отсутствие или значительное снижение памяти;

гипермнезия – резкое усиление мнемических процессов запоминания, хранения и воспроизведения.

6. Мышление и интеллект. Творчество

Мышление (англ. thought, thinking) – психический процесс, в ходе которого человек формирует психологические ассоциации (связи) и модели мира путем манипулирования информацией при создании концептов, решении проблем, анализе и принятии решений.

По определению Р.Л. Солсо, мышление представляет собой процесс формирования новой мысленной репрезентации, включающий преобразование информации в ходе сложного взаимодействия мысленных атрибутов суждения, абстрагирования, рассуждения, воображения и решения задач .

Мышление связано с любой ментальной или интеллектуальной деятельностью, включающей субъективное сознание индивида. Мышление позволяет понимать и моделировать окружающую действительность, представлять и интерпретировать ее в соответствии с потребностями, желаниями, привязанностями, целями, задачами, планами.

22

Мышление когнитивно, то есть происходит "внутренне", в уме, но о нем судят по поведению.

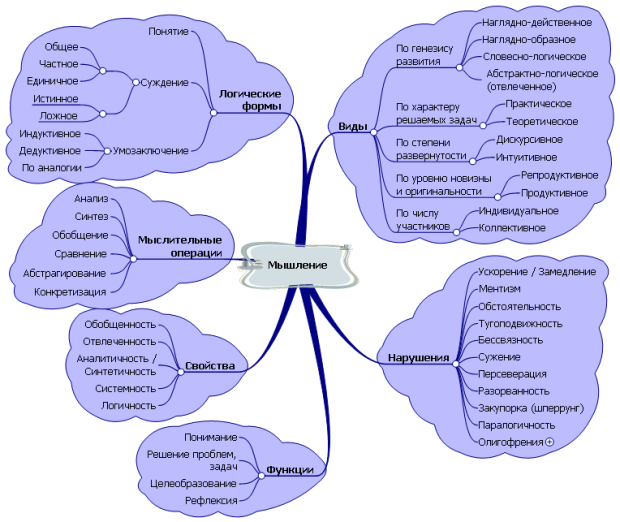

Основные функции мышления:

понимание – осознание сущности объектов, их атрибутов, а также взаимосвязей и взаимозависимостей между ними;

целеполагание – порождение новых целей, программ поведения и деятельности;

целевыполнение – решение проблем, задач для достижения поставленных целей;

рефлексия – осознание субъектом своих внутренних действий, осмысление полученных результатов.

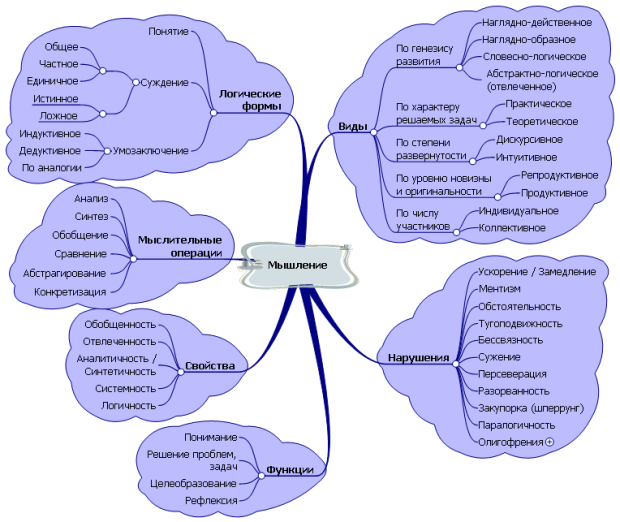

Рис. 8. Виды, логические формы, функции, мыслительные операции и нарушения мышления

Виды мышления – проявление специфики познавательных процессов при решении различных задач. Чем сложнее мышление, тем большее место в нем занимают психические процессы. Рассмотрим классификации видов мышления.

23

1. По генезису развития мышления в филогенезе и онтогенезе различают:

наглядно-действенное мышление – процесс формирования психологических ассоциаций и моделей мира путем манипулирования материальными, непосредственно воспринимаемыми предметами (присуще детям с рождения до 1,5 лет);

наглядно-образное мышление – процесс преобразования перцептивных образов в образы представления, последующей трансформации, модификации и обобщения их предметного содержания (формируется с 1,5 до 7 лет);

абстрактно-логическое (синонимы: дискурсивное, словесно-логическое, вербально-логическое, абстрактно-понятийное, отвлеченное) мышление – мышление, функционирующее на базе средств языка, осуществляемое при помощи логических операций с понятиями (формируется с 7 лет);

2. По характеру решаемых задач различают следующие виды мышления:

теоретическое – мышление, опирающееся на логические суждения, умозаключения и выводы, которое направлено на выявление проблем, формулировку гипотез, постановку и решение задач, опосредованно связанных с практикой;

практическое – мышление, включенное в решение практических задач;

3. По степени развернутости выделяют виды мышления:

дискурсивное (абстрактно-логическое) – речевое мышление на основе логических суждений;

интуитивное – мышление на основе чувственных восприятий, функционирующее на уровне бессознательного (за рамками сознательного понимания);

4. По степени новизны и оригинальности различают мышление:

продуктивное (творческое) – мышление на основе творческого воображения.

репродуктивное (нетворческое) – мышление на основе образов и представлений, воспроизводящих уже известные способы деятельности;

Конвергентное мышление (от лат. convergero – приближаться, сходиться) – мышление, ориентированное на поиск единственного наилучшего правильного решения проблемы; характеризуется скоростью, точностью, логикой, эффективным использованием известных методов и техник на основе накопленной информации.

Дивергентное мышление (от лат. divergero – расходиться) – мышление, ориентированное на творческий поиск решения проблем путем генерирования и оценки множества различных вариантов; имеет веерообразный, разветвлённый, спонтанный характер.

24

Выделяют три логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

Понятие (англ. concept, от лат. conceptum – что-то постигаемое) – ментальный символ (которые иногда рассматриваются как абстрактные сущности), используемый для обозначения класса объектов, характеризуемых общностью специфических свойств (признаков, характеристик).

Суждение (англ. proposition) – повествовательное предложение, отражающее взаимосвязи между объектами, их свойствами и признаками в форме высказывания, которое может быть истинным или ложным. Суждения могут формироваться непосредственно (на основе восприятия) и опосредованно (при помощи умозаключений).

Умозаключение (рассуждение) – процесс и результат извлечения (вывода) из исходных суждений, являющихся предпосылками, нового суждения, которое называется заключением.

Индукция (от лат. inductio – наведение) – умозаключение, полученное путем вывода из конкретных фактов общих положений, принципов, правил (от частного к общему).

Дедукция (лат. deductio – выведение) – умозаключение, полученное путем вывода частного суждения из общего по правилам логики.

Аналогия (др.-греч. соотношение) – познавательный процесс передачи информации / смысла от одного объекта (аналога) на другой конкретный объект (цель); в узком смысле – умозаключение, полученное путем логического вывода частного суждения из другого частного суждения на основе некоторых элементов сходства.

Умственные действия (англ. mental actions) – действия с образами, представлениями и понятиями, выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры на внешние средства. Мыслительные операции, составляющие основу мыслительной деятельности человека:

анализ (от др.-греч. разложение, расчленение) – разделение объекта на отдельные составляющие с целью получения нового знания или углубления понимания существенных свойств, связей и отношений между ними.

синтез (от др.-греч. соединение, связывание) – объединение отдельных сущностей в единое целое – систему, которая приобретает новые свойства, не присущие ее составляющим (операция, обратная анализу);

обобщение (англ. generalization) – расширение понятия путем рассмотрения его на более высокой ступени абстракции, переход от частного к общему понятию, имеющему более широкий объем и менее конкретное содержание.

конкретизация (англ. specialization) – перенос знания об общем понятии на частное понятие более узкого объема с более конкретным содержанием (операция, обратная обобщению);

25

сравнение (англ. сomparison) – качественное / количественное сопоставление свойств объектов для выявления сходств и различий между ними;

абстрагирование (англ. abstraction) – сокращение информационного содержания понятия / наблюдаемого явления путем выделения и независимого рассмотрения его отдельных свойств;

Мыслительный процесс направлен на решение определенной задачи. Этапы решения задач:

Изучение условий задачи, определение того, что дано, и что необходимо найти.

Разработка стратегии решения задачи, включая общий план предполагаемых действий.

Выбор конкретного метода (способа, инструмента) и поиск решения.

Оценка полученных результатов.

В процессе решения задачи используются различные стратегии, например:

случайный перебор ("метод проб и ошибок") – из некоторого множества возможных вариантов решения случайным образом выбирается какой-то один, который затем подвергается оценке; перебор и оценка различных вариантов осуществляется до тех пор, пока не будет найдено правильное решение;

систематический (полный) перебор – поиска решения исчерпыванием всех возможных вариантов;

рациональный перебор ("последовательное приближение") – оптимальное решение задачи находится путем отсева подмножеств допустимых решений, заведомо не содержащих оптимальных решений.

Часто мышление заменяют другим словом – "интеллект".

Интеллект (от лат. intellectus – познание, понимание) – это

самые общие психические способности (включая способность осознавать себя, рассуждать, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, общаться, быстро учиться и учиться на собственном опыте), позволяющие человеку понимать окружающую среду и эффективно в ней адаптироваться;

результат процесса приобретения, хранения в памяти, поиска, объединения, сравнения и использования в новых контекстах информации и когнитивного опыта.

Для оценки общего интеллекта g (англ. general intelligence) выделены следующие показатели

подвижный интеллект Gf (англ. fluid intelligence) – общие способности логически мыслить, анализировать и решать проблемы в новых условиях;

кристаллизовавшийся интеллект Gc (англ. crystallized intelligence) – способность использовать накопленный объем знаний и опыт на практике и передавать другим;

26

математические способности Gq (англ. quantitative reasoning) – способность понимать количественные понятия и отношения и манипулировать числами;

способность читать и писать Grw (англ. Reading and writing ability) – основные навыки чтения и письма;

кратковременная память Gsm (англ. short-term memory) – способность воспринимать и хранить оперативную информацию и использовать ее в течение нескольких секунд;

долговременное хранение и воспроизведение информации Glr (англ. long-term storage and retrieval) – способность хранить информацию и свободно извлекать ее в процессе мышления;

зрительная обработка Gv (англ. visual processing) – способность воспринимать, анализировать, синтезировать и мыслить визуальными образами, в том числе возможность хранить и воспроизводить визуальные репрезентации;

слуховая обработка Ga (англ. auditory processing) – способность анализировать, синтезировать и распознавать звуковые стимулы, в том числе способность обрабатывать и различать звуки речи, которые могут быть представлены в искаженном виде;

скорость обработки Gs (англ. processing speed) – способность автоматически выполнять когнитивные задачи, в частности, в сложных ситуациях, требующих концентрации внимания;

время / скорость реакции / принятия решения Gt (англ. decision/reaction time/speed) – время, необходимое для отклика на стимул или задачу (измеряется в секундах или долях секунды, в отличие от Gs, которая обычно измеряется с интервалом в 2 -3 минуты).

Творчество (англ. creativity, от лат. creare – создавать) – вид когнитивной деятельности, приводящий к новому видению задачи и неограниченным прагматическим результатам, заключающимся в создании нового и ценного продукта.

Фазы творческого процесса (по Г. Уоллес):

подготовительная фаза – формулируется задача, используются общие знания;

инкубационная фаза – прямые попытки решения задачи не предпринимаются, а мысль направляется на что-нибудь другое;

фаза просветления – достигается понимание;

фазы проверки – испытываются результаты инсайта.

Анализ творчества осуществляется при помощи экспертных оценок и психометрического инструментария, используемого для измерения различных процессов мышления.

27

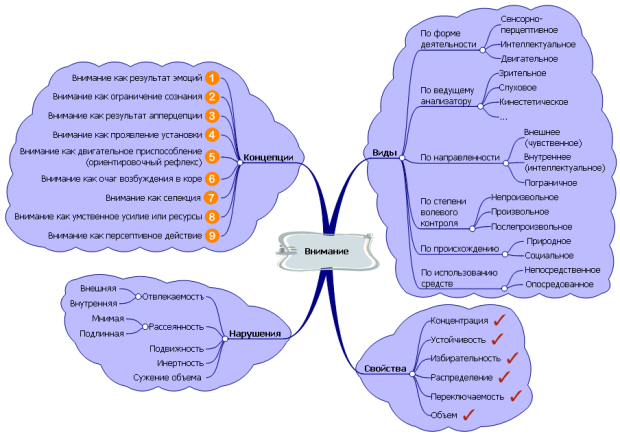

7. Внимание

Внимание (англ. attention) – познавательный психический процесс и психическое состояние выборочной концентрации (направленность и сосредоточенность сознания) на определенных объектах окружения при игнорировании других.

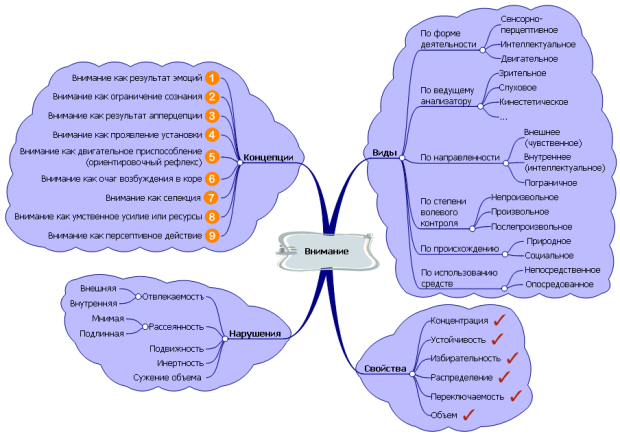

Рис. 9. Концепции, виды, свойства и нарушения внимания

Классификация видов внимания

По форме деятельности выделяют следующие виды внимания:

сенсорно-перцептивное – реализуется через работу органов чувств в процессе восприятия информации;

интеллектуальное – активизируется при осуществлении мыслительных операций;

двигательное – активизируется при контроле над работой мышечной системы.

По ведущему анализатору выделяют зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, кинестетическое внимание.

По направленности различают внешнее (направленное на окружающую среду), внутреннее (направленное на ощущения внутри организма) и пограничное (направленное на оценку ощущений кожи и слизистых) внимание.

По степени волевого контроля выделяют виды внимания:

28

произвольное (активное) – сознательно направленное и регулируемое сосредоточение, которое контролируется волевым усилием;

послепроизвольное внимание – сознательно направленное сосредоточение, не требующее волевого усилия; высшая форма профессионального внимания, которая занимает промежуточный характер между произвольным и непроизвольным вниманием.

По происхождению выделяют виды внимания:

природное – врожденная способность организма избирательно реагировать на внешние и внутренние стимулы;

социально обусловленное – внимание, которое развивается в процессе обучения и воспитания.

По использованию средств различают виды внимания:

непосредственное – управляется только объектом, на который направлено внимание;

опосредованное – регулируется с помощью специальных средств – слов, жестов, указательных знаков и т.д.

Свойства внимания:

Сосредоточенность (концентрация) внимания – удержание внимания на объекте при отвлечении от всего остального.

Колебания внимания – периодические кратковременные непроизвольные ослабление и усиление сосредоточенности.

Глубина внимания – степень концентрации на рассматриваемом объекте.

Распределение внимания – одновременное восприятие нескольких объектов.

Объем внимания – количество объектов, которые одновременно охватываются вниманием, находясь в фокусе сознания. Объем внимания совпадает с объемом кратковременной памяти. В среднем объем внимания взрослого человека равен числу 7 ± 2 объекта.

Переключаемость внимания – способность внимания к переключению. Переключение – перемещение внимания с одного объекта на другой.

Устойчивость внимания – временная продолжительность сосредоточения на объекте или явлении.

Избирательность внимания – способность настройки на сознательное восприятие информации при наличии шумов.

Функции внимания:

обеспечение целенаправленной селекции воспринимаемой информации;

обеспечение избирательной и длительной сосредоточенности восприятия;

регуляция и контроль осуществляемой деятельности.

29

Виды нарушений внимания:

отвлекаемость внимания (внешняя, внутренняя) – непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой;

рассеянность внимания – нарушение способности длительное время концентрировать внимание на объекте (подлинная рассеянность – неспособность к сосредоточению, мнимая рассеянность – чрезмерная концентрация внимания);

подвижность внимания – постоянное переключение внимания с одного объекта на другой, приводящее к снижению эффективности деятельности;

инертность внимания – малая подвижность внимания;

сужение внимания – слишком маленький объем внимания (2-3 единицы).

Изменения внимания детерминированы индивидуально-типологическими, возрастными и другими характеристиками человека.

30

Заключение

Познавательные (когнитивные) процессы – психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации.

Ощущение – психический процесс обнаружения простейших внешних и внутренних стимулов, воздействующих на рецепторы органов чувств. Виды ощущений: экстероцептивные (зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые), интероцептивные (голод, жажда, боль), проприоцептивные (кинестетические).

Восприятие – психический процесс организации, идентификации и интерпретации сенсорной информации в целях представления и понимания окружения. В отличие от ощущения, выделяющего раздражитель из среды посредством биохимических и психофизических реакций, восприятие является психическим процессом более высокого уровня и связывает, синтезирует различные ощущения.

Представление – процесс репрезентации образов восприятия, т.е. когнитивный процесс отражения объектов, которые в данный момент времени не воспринимаются органами чувств, а воссоздаются на основе предшествующего опыта (результатов ощущений и восприятий).

Воображение – психический процесс удерживания в сознании и мысленного манипулирования представлениями, отражающими реальную действительность, и построения на этой основе новых представлений объектов, которые отсутствуют в данный момент времени или реально не существуют.

Внимание – психический процесс и психическое состояние выборочной концентрации на определенных объектах окружения при игнорировании других.

31

Список используемой литературы

1. Общая психология. Под ред. В. В. Богословского. – М.: Просвещение, 1981.

2. Общая психология. Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1976.

3. Немов Р. С. Психология: Общие основы психологии. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Просвещение: Владос, 1984.

4. Р.С. Немов, Психология, том 1, Москва, 1995г.

5. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности, Москва,1991г.

6. Рубинштейн С. Н. Основы общей психологии. СПб., 1999. 720 с.

7. Психологический словарь /под ред. В. Е. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др./. М., 1983. 448 с.

8. Психологический словарь /под ред. П. И. Питкасистого/. М., 1988. 544 с.

9. Психологический словарь /под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова/. М., 1996. 440 с.

10. Психолого-педагогический словарь/под ред. С. Ю. Циркина/. Ростов-на-Дону, 1998. 544 с.

11. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Справочник по психологии и психиатрии. СПб., 1999. 528 с.

12. Романова В. Я. Психология памяти. М., 2000. 440 с.

13. Леонтьев А. Н. Собрание сочинений. Т. 2. М.,1983.

32