Развитие критического мышления: приемы и методы, используемые на стадии "Осмысление"

Пронина Наталья Петровна,

учитель начальных классов,

английского языка

МОУ «Желябовская школа»

(из опыта работы)

Отличительные особенности стадии «Осмысление».

В технологии развития критического мышления урок строится по схеме: “Вызов” – “Осмысление” – “Рефлексия” и предполагает широкий набор методических приемов и стратегий ведения урока.

Стадия осмысления — это получение учащимися новой информации и работа с ней.

Функции этой стадии урока:

Информационная. Учащиеся получают новую информацию, работают с ней, осмысливая и анализируя, оценивая и сравнивая с тем багажом знаний, который у них уже имеется.

Систематизирующая. Все приемы стадии осмысления направлены на то, чтобы учащиеся не просто освоили пласт новой информации, но и смогли систематизировать его, так сказать, "разложить по полочкам" в своей памяти.

Задача учителя на данном этапе урока: отобрать такие методические приёмы, чтобы они работали на:

создание устойчивой мотивации школьника на активное получение новой информации;

соотнесение полученной информации с тем, что школьнику уже известно;

последующая систематизация информации;

поддержание активности, интереса и инерции движения, созданные во время фазы вызова.

Представить информацию можно по-разному. Это может быть:

текст параграфа учебника;

текст, подготовленный учителем;

фильм;

презентация;

доклад одноклассника;

таблица;

статья в интернете;

аудиоматериал и пр.

Методы и приемы развития критического мышления на стадии осмысления

Прием «Чтение с остановками»

(читаю - думаю - рассуждаю)

Главное: - уважение к ученику; воспитание толерантности (твое мнение для меня важно).

Следует учитывать:

текст не должен быть знаком;

текст заранее делится на части по смысловому единству (4 - 6 оптимальных мест для остановок);

перед чтением текста учащиеся высказывают предположение: по заглавию текста определяют, о чем пойдет речь в произведении;

задания и вопросы формулируются учителем с учетом уровня познаний учащихся;

чтение и обсуждение отрывков текста должно сопровождаться вопросом-прогнозом развития сюжета» «Что будет дальше и почему?»

Использовала этот прием на уроках литературного чтения во 2 классе при изучении произведений Н.Носова «Заплатка», С.Баруздина «Как Алешке учиться надоело», В.Беспалькова «Совушка», В.Сутеева «Снежный зайчик».

Отвечая на вопросы, дети делают предположения о содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположенного, а что – нет, и объясняют свои ответы. Использование этого приема открывает возможности для целостного видения произведения, позволяет понять характер главного героя, посочувствовать ему, погружает в его внутренний мир. Я выслушиваю все мнения ребят. Интересно, что во время обсуждения начинают говорить даже те дети, которые обычно предпочитают отмалчиваться. Ребята учатся слушать друг друга, отстаивать свою точку зрения. На мой взгляд, такой прием работы и является основным признаком осмысленного и вдумчивого чтения, стимулирующим к работе на уроке учащихся разного уровня мышления, имеющих различный словарный запас.

После первой или второй остановки при работе с сюжетными текстами можно использовать прием “Дерево предсказаний”. Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести, тексте.

Правила работы с данным приемом: Ствол дерева – тема, должна содержать вопрос, адресованный в будущее, например, “Чем закончится рассказ?”, “Спасется ли главный герой?”, “Кто поможет герою?” и другие. Ветви – предположения, которые ведутся по двум направлениям – “возможно” и “вероятно” (количество ветвей не ограничено). Листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.

При использовании этого приема необходимо помнить следующее: не стоит использовать прием больше одного раза на уроке; все версии должны быть аргументированы, основываясь на предложенном тексте, а не на своих домыслах, фантазиях; после прочтения текста дети возвращаются к своим предположениям и смотрят какие из них сбылись, а какие нет и почему.

Прием «Кластер» («гроздь»)

Использовать этот прием можно на всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом.

«Грозди» — графический прием систематизации материала. В работе над кластерами следует соблюдать следующие правила:

Не бояться записывать всё, что приходит на ум, дать волю воображению и интуиции.

Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.

Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану.

Последовательность действий проста и логична:

Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. (Тема)

Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Крупные смысловые единицы)

По мере записи появляющиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждой из «веточек» в свою очередь тоже появляются «веточки», устанавливаются новые логические связи. (термины и понятия)

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной темы.

Многие учителя сравнивают этот прием с моделью солнечной системы.

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем учащиеся получают при обычной письменной работе.

При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои места.

Организуя работу с младшими школьниками, я предлагаю им озаглавить смысловые блоки или даю готовые вопросы.

Советы по работе с «гроздьями»:

- Оцените текст, с которыми будете работать. Нужна ли в данном случае разбивка на «грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы?

- Помогите ученику, если у него возникли сомнения, выделить такие смысловые единицы. Это могут быть вопросы или ключевые слова, фразы.

- Озвучьте «грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих записей.

- Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и объяснить возникшие связи.

- Если вы хотите остановиться на каком-нибудь смысловом блоке, попросите сделать эту веточку ярче.

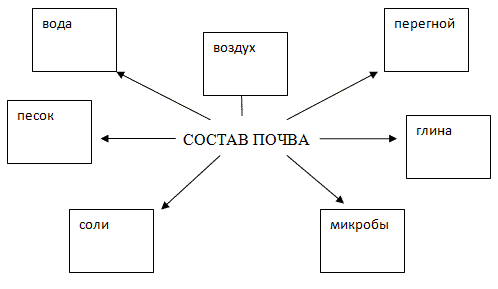

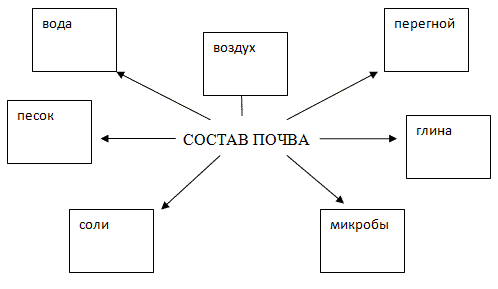

Пример: Урок окружающего мира в 3 классе на тему «Почва»:

Пример: Урок русского языка в 4 классе на тему «Глагол»

Пример: Урок окружающего мира в 3 классе на тему «Вода – условие жизни на Земле»

Прием «Знаю, хочу узнать, узнал,» (маркировочная таблица)

Работа с таблицей «ЗХУ» начинается еще на стадии вызова. Заполняются следующие графы:

| Уже знаю | Хочу узнать | Узнал на уроке |

| заполняется на стадии вызова | заполняется на стадии осмысления: по мере прочтения текста (отмечаются все места, требующие уточнения, пояснения, практических примеров). | заполняется уже после проработки информации.

|

На этапе рефлексии нужно вернуться к таблице и оценить проделанную работу. Работа с этим приемом может выходить за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.

Прием «Толстый и тонкий вопросы»

Этот прием довольно простой. Составляется таблица из двух колонок:

Левая колонка — тонкие вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, ответы на которые обычно получаются однозначными, короткими, по факту. Например, «Какой ваш любимый праздник?».

Правая колонка — толстые вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, ответы на которые могут быть развернутыми, подробными, более наполненными, обстоятельными и длинными. Например, «какие факторы повлияли на выбор этого места под строительство столицы?».

Тонкие вопросы помогают понять, как ученики поняли материал, в большинстве они не требуют развёрнутого ответа.

“Толстые” вопросы – это проблемные вопросы. Данный приём может быть использован и на стадии вызова и на стадии осмыслении.

| Тонкие вопросы | Толстые вопросы |

| Кто...? Что...? Когда...? Может...?

Будет...? Могли...? Как звать...?

Было ли...? Согласны ли вы...? | Дайте три объяснения: почему?

Объясните: почему...?

Почему вы считаете...?

В чем различие...?

Предположите: что будет, если...? |

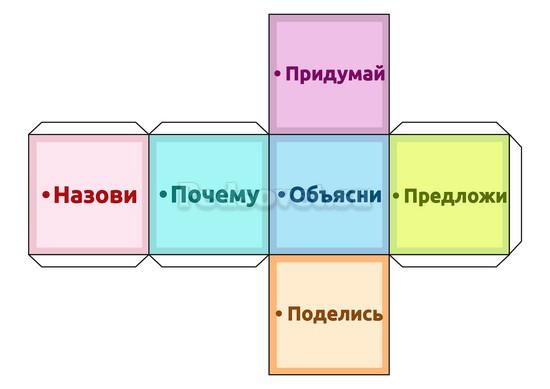

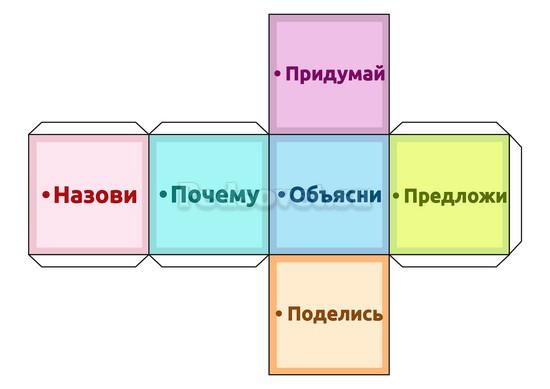

«Кубик Блума» — достаточно новый и интересный прием, который учит детей не просто детально изучать текст, но и формулировать вопросы разного типа.

1.Понадобится обычный бумажный куб, на гранях которого написано:

Назови.

Почему.

Объясни.

Предложи.

Придумай.

Поделись.

Формулируется тема обсуждения, которая должна обозначить круг вопросов, на которые придется отвечать.

3. Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос.

Прием развития критического мышления "Кубик Блума" уникален тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера.

Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д.

Например, "Назовите главных героев сказки В. Сутеева «Снежный зайчик»".

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, которые помогают проверить самые общие знания по теме. Пример: Предложите ученикам прочитать текст и заполнить таблицу "Да-Нет" по тексту.

Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением.

Например: Почему безударный гласный в слове нужно проверять?

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы.

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы этого блока:

Ты действительно думаешь, что…

Ты уверен, что…

Например: Ты уверен, что во всех случаях после буквы "Ц" пишется буква "И"?

Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить то или иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть, ученик должен объяснить, как использовать то или иное знание на практике, для решения конкретных ситуаций.

Например: Предложи, где и как можно использовать знания о знаках дорожного движения? Для чего тебе может понадобиться знание таблицы умножения?

Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, вымысла.

Например: Придумай, что будет, если на Земле исчезнут все источники пресной воды. Придумай рифмы к этому слову (на уроках английского, русского языка или литературного чтения).

Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их оценке.

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То есть, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые вызваны названной темой.

Например, Поделись, что ты чувствовал, когда слушал чтение рассказа Л.Толстого «Акула»? Или Почему ты выбрал именно эту тему?

Прием критического мышления "Кубик Блума" универсален. Его можно использовать на разных стадиях урока. Возможны два варианта:

Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на начальной стадии — когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы с кубиком.

Вопросы формулируют сами учащиеся. Это вариант требует определенной подготовки от детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания требуют определенного навыка.

Совет. Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему желанию. Важно только, чтобы они затрагивали все стороны заданной темы. Например, вместо стандартных вопросов можно использовать следующие:

Опиши. Форму, размер, цвет, назови по имени, и т.д.

Сравни. То есть, сравни заданный предмет или явление с подобными, укажи сходства и различия.

Назови ассоциацию. С чем ассоциируется у тебя данный предмет, явление?

Сделай анализ. То есть, расскажи, из чего это состоит, как сделано и пр.

Примени. Приведи примеры использования или покажи применение.

Оцени. То есть, укажи все "плюсы" и "минусы".

Этот прием помогает развивать навыки критического мышления и в активной и занимательной форме проверять знания и умения учащихся

Прием «Ромашка вопросов» или «Ромашка Блума» (по имени американского психолога и педагога Бенджамина Блума)

Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов:

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление обучающемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся.

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?".

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д.

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?".

Учащиеся абсолютно всех возрастов, начиная с первоклассников, понимают значение всех типов вопросов. В любом возрасте дети могут привести свои примеры по каждому типу вопросов. Учащиеся любят такого рода занятия, похожие на игру, а игровая деятельность в процессе обучения является движущим фактором в познании.

«Зигзаг» — довольно необычный прием, в котором чередуются индивидуальная и групповая работа. Очень удачный прием, когда требуется за урок охватить большое количество новой информации.

Текст изначально делится учителем на несколько частей. Класс делится на группы с равным количеством участников. Например, на 5 групп по 5 учеников в каждой группе. Для удобства будем называть эти первичные группы рабочими. Текст должен быть поделен на столько частей, сколько участников в этой первичной группе.

Если текст слишком объемный, то можно разделить класс на три рабочие группы по 7 человек в каждой. Но не больше.

Каждая группа получает один и тот же текст. Причем каждый участник рабочей группы получает по одному отрывку из текста. Эти отрывки можно пронумеровать или отметить разными цветами.

Индивидуальная работа. Каждый ученик работает со своей частью текста — читает, осмысливает, прорабатывает информацию, выделяет главное. Задача ученика: выбрать все самое важное. Причем сделать это он может по-разному — составить кластер, таблицу, схему т.д.

Следующий этап работы — групповой. Теперь учащиеся переходят к своим "коллегам". Составляются экспертные группы. То есть, в одной команде окажутся все те, кто получил отрывок № 1, в другой — те, кто получил отрывок № 2. Начинается этап обсуждения. Учащиеся обмениваются своими работами, мнениями, выбирают самый лучший вариант для презентации своей части текста.

Дополнительным заданием может быть составление вопросов по своему отрывку, которые покажут, насколько остальные поняли и усвоили материал. Причем вопросы тоже можно разнообразить — либо это просто вопросы, либо мини-тесты, либо какое-то практическое задание.

После этого ребята возвращаются в свои рабочие группы, и начинается этап размышления. Каждый по очереди презентует свою часть текста. Будет это краткое изложение, кластер, таблица — это решено уже на стадии работы в экспертной группе. Таким образом, каждый из учеников получает сведения по всему тексту.

Завершается "Зигзаг" общей работой всего класса. Каждую часть текста презентует один из экспертов по данному вопросу. В итоге происходит вторичное прослушивание материала. Остальные эксперты "дополняют" коллегу.

Для изучения текста меньшего объема или, например, если в классе небольшое количество учащихся, используется облегченный вариант приема «Зигзаг-2».

В этом случае текст изучается каждым учеником полностью.

Для деления на группы учитель изначально предлагает определенное количество вопросов.

Получив свой вопрос, ученик отвечает на него, так же составляет график, кластер и т.п.

Далее также следует работа в экспертных группах (парах, тройках), которая решит, чья презентация наиболее объективна.

Работа в рабочих группах проводится, как и в "Зигзаге-1", только презентуются уже ответы на вопросы по тексту.

Итоговая работа — общая. Один из экспертов каждой группы представляет свой вариант ответа на вопрос. Вторичное прослушивание еще больше закрепляет информацию в сознании учащихся.

Например, при работе с текстом «Бывают ли животные опасными?» (на уроке окружающего мира в 4 классе) я использовала этот прием. Учащимся были предложены вопросы:

Почему нельзя подходить близко к диким животным?

Почему опасно гладить уличных кошек и собак?

Какие меры осторожности нужно соблюдать при общении с домашними питомцами?

Какие знания необходимы, если вы отправляетесь в зарубежную поездку?

Каких животных называют ядовитыми?

Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы избежать укуса ядовитого животного?

Что делать, если тебя укусило ядовитое животное (пчела, гадюка)?

Сначала учащиеся работали индивидуально, затем в группах: две группы по 3 человека, одна группа – 4 человека (в классе было 10 учащихся). Затем представитель каждой группы (эксперт) представлял лучший вариант ответа на вопрос.

Таким образом, за один урок можно освоить довольно большой пласт информации. Прием "Зигзаг" только на первый взгляд кажется громоздким и неудобным. На практике дети быстро втягиваются в процесс, так как работа в группах активизирует элемент соревнования.

«Инсерт» — это прием активного чтения с пометками. Название приема представляет собой аббревиатуру:

I — interactive (интерактивная).

N — noting (познавательная).

S — system for (система).

E — effective (для эффективного).

R — reading (чтения).

T — thinking (и размышления).

Перевод несколько вольный, но передает суть метода. Итак, инсерт — это прием технологии развития критического мышления через чтение и письмо используемый при работе с текстом, с новой информацией. В методике Инсерт часто называют и технологией эффективного чтения.

1. Учащимся предлагается прочитать текст, маркируя отдельные предложения или абзацы специальными значками.

1. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками:

V - я это знаю; (ЗНАЮ)

+ - это новая информация для меня; (НОВОЕ)

? - это мне непонятно, у меня есть вопросы, нужны объяснения, уточнения (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Совет: маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. Или можно подложит полоску бумаги, чтобы не пачкать учебники.

После этого составляется таблица, по которой проводится следующая работа.

2. Заполняется таблица

| “V” - знаю | “+” - новое | “?” - есть вопросы |

| Здесь тезисно записываются термины и понятия, встречающиеся в тексте, которые уже были известны. | Отмечается все новое, что стало известно из текста | Перечисляются непонятные моменты, те, что требуют уточнения или вопросы, возникшие по мере прочтения текста |

|

|

|

|

Вот пример заполнения таблицы Инсерт на уроке русского языка по теме «Имя существительное» в 3 классе:

| “V” - знаю | “+” - новое | ? |

| Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? обозначает предмет | 1.Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 2.Как склоняются. | Слова «кукла» и «снеговик» к какой группе отнести? |

3. Чтение таблицы несколькими учениками (выборочно). Никакого обсуждения, просто зачитывание тезисов.

4. Повторное чтение текста. При этом таблица может пополниться, либо какие-то тезисы уже перейдут из одной колонки в другую. Идет анализ того, как накапливаются знания. Путь от старого к новому становится более наглядным и понятным.

Советы:

В начале работы с приемом желательно использовать небольшие тексты, чтобы дети привыкли к обилию значков.

Также в начале работы можно попросить их не записывать тезисы, а говорить их устно. Необходимо выработать навыки тезисной формулировки.

Таблица обсуждается по "колонкам". То есть, сначала то, что уже известно, затем то, что явилось новым и т.д.

Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах или группах.

Прием "Инсерт" может работать на каждом этапе урока.

Во-первых, он заставляет вспомнить то, что уже известно, то есть то, что нужно для стадии вызова.

Во-вторых, позволяет вычленить из текста новое — что характерно для стадии осмысления.

И, в-третьих, предполагает самостоятельный анализ информации, интерактивное обсуждение, что приемлемо на стадии размышления или рефлексии.

Прием ««Сюжетная таблица».

Это простой и знакомый прием. Таблица заполняется на стадии осмысления по ходу работы с информацией. Читая текст, ребёнок делает пометки, создавая “скелет” текста по вопросам: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет. При этом они овладевают сюжетным мышлением.

Прием «Генераторы и критики». После получения новой информации класс делится на две группы "генераторов" и "критиков". Выбирается проблема, не требующая долгих обсуждений. Задача генераторов — предложить как можно больше вариантов решений, задача критиков — оценить предложения и выбрать самые лучшие и адекватные.

"Жокеи и лошади" — прием используется, когда нужно запомнить много понятий, названий, терминов и т.д. Учитель заранее подготавливает карточки по количеству учащихся в классе. На половине карточек пишется название термина, понятия, на второй половине карточек — его пояснение, толкование. Например, на уроке окружающего мира можно написать названия природных зон и животных, которые обитают в этих зонах, на уроке английского языка – страны и их столицы, на уроке литературного чтения — имена главных героев и их характеристики.

После прочтения текста раздаются карточки, и учащиеся превращаются в условных "лошадей" и "жокеев". Цель: найти себе пару.

Совет: чтобы предотвратить массовое хождение, можно попросить условных "лошадей" оставаться на месте. По классу ходят только "жокеи".

Прием «Взаимообучение». Психологи отмечают, что выучить новое легче всего, когда объясняешь это другим (то есть, играешь роль учителя). На этом принципе построен и прием взаимообучения. Учащиеся получают одинаковый текст, разбитый на абзацы. Они изучают его самостоятельно, отмечая трудные места и подготавливая вопросы по каждому абзацу. Затем начинается работа в группах (или в парах). Учащиеся по очереди объясняют остальным членам группы свою часть текста. Остальные могут задавать вопросы, требовать уточнений и пояснений. Потом учащиеся меняются ролями.

Прием «Синквейн»

В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». В данном случае речь идет о работе, состоящей из пяти этапов. Стихотворение по алгоритму:

1 строчка – одно слово, имя существительное. Это тема синквейна.

2 строчка – два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

3 строчка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

4 строчка – фраза, состоящая из нескольких слов, с помощью которых ученик выражает свое отношение к теме.

5 строчка – слово – резюме, которое позволяет выразить личное отношение к теме, дает ее новую интерпретацию

Например, характеризуя героев русской народной сказки «Царевна – лягушка» на уроке литературного чтения второклассники составили такие синквейны:

Иван – Царевич

Добрый, сильный.

Искал (царевну), спас, делал (добро).

Иван-Царевич спас Василису Премудрую.

Храбрый.

Кощей Бессмертный.

Злой, плохой.

Командовал, похищал, умер.

Кощей заколдовал Василису Премудрую.

Слабость Кощея – иголка.

Прием «Уголки»

Его можно использовать на уроках литературного чтения при составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая — отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения.

Творческий прием «Верите ли вы, что…»

Класс делится на две команды. Одна команда высказывает фантазийные предположения, другая анализирует их.

Прием «Создание викторины, кроссвордов»

К этому приему обращаюсь после изучения темы или нескольких тем. Дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины по литературному чтению, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего — «знатока», а потом весь класс задает «знатокам» вопросы.

Прием «Логическая цепочка»

После текста учащимся предлагается построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.

Прием “ Рассказ-предположение по “ключевым” словам”.

По ключевым словам нужно составить рассказ или расставить их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.

Приём “Концептуальная таблица” полезен, когда предполагается сравнение объектов. По горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали – критерии, по которым сравнение происходит.

Окружающий мир. 4 класс, “Природные зоны. Тундра”.

– Перед вами научные статьи о зоне тундры, на страницах учебника вы также найдете полезную информацию, а свои наблюдения, сравнения будем записывать в “Концептуальную таблицу”

Учитель: Что будем сравнивать и какие линии сравнения мы выберем?

Для работы класс делится на группы: каждая группа работает со своей линией сравнения.

| Линии сравнения | Арктика | Тундра |

| Географическое положение | | |

| Климат | | |

| Почва | | |

| Растительный мир | | |

| Животный мир | | |

| Деятельность человека | | |

| Охрана природы | | |

Что дает применение этих приемов технологии развития критического мышления?

Вырабатываются общеучебные умения: умение работать в группе, умение графически оформить текстовый материал, умение творчески интерпретировать имеющуюся информация, умение распределить информацию по степени новизны и значимости, умение обобщить полученные знания.

Появляется возможность объединить различные дисциплины.

Создаются условия для вариативности и дифференциации обучения.

Вырабатывается собственная технология обучения.

На уроке создаётся комфортная атмосфера сотрудничества учитель-ученик и ученик-ученик, что делает самообучение интересным и незабываемым.

Важно одно — если вы решились внедрять приемы ТРКМ, не стоит делать это урывками, от случая к случаю. Технология развития критического мышления — целостная структура и работать она будет, только если использовать ее регулярно.