Барабанова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МАОУ

«Демьянская СОШ имени гвардии матроса А.Копотилова»

Доклад: Развитие творческих и исследовательских способностей на уроках математики, чтения и окружающего мира.

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. Среда воспитания либо подавляет генетически обусловленный дар, либо помогает ему раскрыться. Благоприятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство способны превратить «дар» в выдающийся талант.

Слайд 2 «Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить эту работу в забаву – одна из труднейших и важнейших задач дидактики», - писал К.Д.Ушинский.

Работу по формированию и развитию творческих способностей младших школьников необходимо проводить на каждом уроке и во внеурочное время. Бесценную помощь в решении данного вопроса оказывают уроки математики. Изучение начального курса математики предполагает в процессе усвоения основных понятий самое важное - помощь ребенку в постепенном переходе от конкретно действенного мышления к отвлеченно – понятийному.

Развитие творческих способностей на уроках математики предполагает решение (по желанию на выбор) различных типов заданий и задач. Нестандартные задачи способствуют формированию положительного отношения к заданиям проблемно - поискового характера, критичности мышления и умению проводить мини-исследования.

Основу занимательности на уроках составляют задания, для решений которых нужна смекалка. Смекалка – это особый вид проявления творчества. Она вырабатывается в результате сравнений, обобщений, выводов и умозаключений.

На уроках можно предлагать детям яркие, красивые и хорошо оформленные ребусы, шарады, кроссворды. Они с удовольствием их разгадывают, увлекаются, а затем самостоятельно находят новые ребусы в книгах или придумывают их сами.

Для создания игровых ситуаций на уроках математики используют исторические экскурсы, факты из жизни, занимательные задачи.

Особое внимание уделяется домашним творческим работам. Например, в 3-4 классах предлагается написать сказку, басню или стихотворение на математическую тему.

Слайд 3 Наблюдениям при изучении окружающего мира по-прежнему уделяется большое внимание. Остановимся на том, какие еще творческие задания можно предложить детям на уроках окружающего мира:

Слайд 3 Творческое рассказывание.

Например: «Эта фотография сделана, путешествуя по тундре. Представь, что ты тоже путешествовал по тундре. Расскажи другу о том, что ты увидел во время своей поездки.

В своем рассказе обязательно укажи:

какие растения можно встретить в тундре;

какие животные там обитают

чем занимаются жители тундры»

Или творческое рассказывание «По пустыне на вертолёте»

В 4 классе, изучая тему «Мир глазами астронома», детям предлагается составить рассказ о мире с точки зрения астронома. Изучая тему «Мир глазами географа», предлагается рассказать о мире с точки зрения географа.

Уроки окружающего мира предоставляют большие возможности для выполнения самых разнообразных заданий. Они могут быть связаны с продуктивной деятельностью (рисование, аппликация, конструирование, моделирование).

Слайд 3 Моделирование

В 4 классе, при изучении темы «Планеты Солнечной системы» дается задание: вылепить из пластилина модели планет. Изучая тему «Водоемы нашего края» — придумать и изготовить модель, показывающую значение водоемов в природе и жизни людей. В 3 классе, при изучении темы «Кто что ест?», дается задание изготовить модель цепи питания.

На протяжении всего курса обучения учащимся предлагаются создавать различные памятки. Например: при изучении темы «Жизнь луга» в 4 классе, нужно составить памятку «Как вести себя на лугу», а к правилам поведения еще нарисовать условные знаки. При изучении темы «Прошлое и настоящее глазами эколога» в 4 классе, детям дается задание придумать и нарисовать плакат «Планета заболела».

Кроме этого, учащиеся создают свои книжки-малышки «Береги животных!», когда изучают в 3 классе тему «Охрана животных»: в них ребята рассказывают об охраняемых животных.

При изучении большого раздела «Природа России» в 4 классе, после изучения каждой природной зоны, детям дается задание: нарисовать, как ты себе представляешь Арктику или тайгу, степь или пустыню.

Создание различных выставок, например «Где мы были», это фотографии тех мест, где побывали ребята класса. Целесообразно после оформления такой выставки написать сочинение на тему: «Какой я представляю себе Россию, глядя на карту».

Учебные ролевые игры — ещё одна разновидность творческих заданий.

Актуально использовать Слайд 3 сюжетно-ролевые игры, т.к.это импровизация.

Например, игра «Лесное собрание» – кто как готовится к зиме.

«Выбери себе роль» председатель – медведь. Секретарь – дятел (фиксирует идеи). Учитель только направляет. При этом присутствует дифференциация – спрашиваем со слабого ученика.

4 класс: игра «На ярмарке»

-Вы были на ярмарке? Что это такое?

-Представим, что мы очутились на ярмарке. Выберите себе роль.

Основной методический элемент проблемного обучения — создание проблемной ситуации, при которой ученик встречает препятствия и не может простым путём (например, только с помощью памяти) преодолеть его. Основной метод создания проблемной ситуации – высказывание предположения. Учебная ситуация должна содержать «конфликт», то есть, возможность порассуждать, поспорить, какое-то мнение отвергнуть, а какое-то признать истинным.

На уроках чтения дети с удовольствием составляют и отгадывают кроссворды, сочиняют четверостишия, пишут сочинения. Всё это оформляется в книжки-малышки: «Мои сказки», «Загадки», «Кроссворды»

Готовясь к урокам чтения, старайтесь все виды работ продумать так, чтобы ученик активно творчески мыслил в течение всего урока. Вопросы к текстам на две треть должны быть продуктивными и только на треть - репродуктивными.

| репродуктивные | продуктивные (генеративные) |

| (1/3 от общего количества) Кто? Где? Когда? Что? Вспомните… Дайте определение… Какое…? Прочитайте. Повторите. | Какова главная идея? В чём суть явления? В чём причина? Почему? |

| Что объединяет эти явления? Чем можно объяснить это? Как решить другим способом? В чём недостатки? Докажите. К какому выводу мы с вами пришли? На каком основании делаем этот вывод? Как понимаете, что такое (окружающий мир)? Как это правило можно применить и что для этого нужно иметь? Как вы относитесь к выводу, герою, к высказыванию? Сравните. Оцените. Какая разница? Объясните, в связи с чем …? Выскажите предположения. Мы нашли ошибки. Почему они возникли? Чего не учли? |

| (опора на воображение, мышление) Сочините… Придумайте… Ваш прогноз? Что изменится, если… Как использовать эти знания в жизни? |

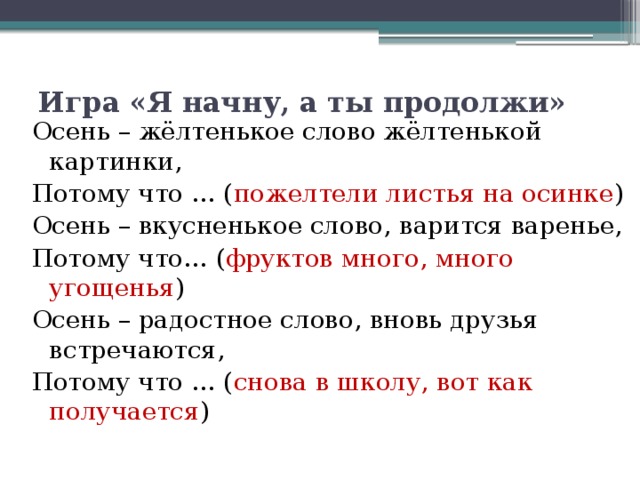

Слайд 4 Игра называется: «Я начну, а ты продолжи»

Осень – жёлтенькое слово жёлтенькой картинки,

Потому что … (пожелтели листья на осинке)

Осень – вкусненькое слово, варится варенье,

Потому что… (фруктов много, много угощенья)

Осень – радостное слово, вновь друзья встречаются,

Потому что … ( снова в школу, вот как получается)

Слайд 5 Читаем стихотворение, например, Спиридона Дрожжина. Затем даём им рифмы одного из стихотворений этого автора:

... сверкает

...дня

... устилает

... поля.

... замирает

... лес.

... сверкает

... небес.

Слайд 6 "Круглый стол” - игра помогает проверить, как дети могут выражать свою индивидуальность. Учитель произносит фразы, которые ребята должны закончить, например:

Больше всего в себе мне нравится…

Я такой же, как все, потому что…

Я хотел быть…

Моя любимая игра…

Мне кажется, что мое имя означает…

Я бы хотел узнать о…

Мне грустно, когда…

Я хотел бы быть более…

Когда-нибудь, я надеюсь…

Слайд 7 "Загадай желание"

Если бы я был каким-нибудь зверьком, то я бы…

Если бы я стал птицей, я бы …

Если бы я был деревом, я бы…

Если бы я был машиной, я бы…

Если бы я был нашей страной, я бы…

Если я бы был иностранным государством, я бы…

Если бы я был игрой, я бы…

Если бы я был фильмом, я бы…

Если бы я был бы цветом, я бы…

Слайд 8 "Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу ребёнка”,- утверждал В. А. Сухомлинский.

Общеизвестно, что ребенок, который приходит в школу, является исследователем по своей природе (мы не зря называем их «почемучками»). Любопытство, перерастающее в любознательность, составляет как бы первооснову будущей исследовательской

деятельности.

Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения ребенком представления об окружающем мире, а подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира, получил название «исследовательский», основная цель которого – формирование у

учащихся умения самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы

деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Известный швейцарский психолог Ж.Пиаже, который занимался

проблемами обучения и развития интеллекта утверждал, что у человека есть стремление

быть в активном поиске новых задач и их решений. Он постоянно подчеркивал, что часто,

обучая детей конкретным навыкам, мы лишаем их шанса сделать собственное открытие…

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Слайд 9 Исследование, как способ обучения возникает при соблюдении следующих условий:

отсутствует очевидность ответа и результат достигается только с помощью полученных

ранее знаний;

ученик встречает препятствие, в результате создаётся ситуация поиска, исследования. Он

должен приобрести новые знания, которые и определят успех решения учебной задачи;

при исследовании допускается высказывания разных версий и предположений, в ходе

обсуждения которых рождается общий вывод;

учитель при исследовании определяет общее направление поиска, помогает определить

объективность и существенность доказательств, при этом не даёт никаких указаний,

выполняя роль координатора.

Структура урока-исследования:

1. Орг. момент

2. Актуализация знаний

Актуализация ЗУН и мыслительных операций, достаточных для построения нового знания.

Фиксирование затруднения в индивидуальной деятельности.

3. Постановка проблемы

- где и почему возникло затруднение;

- темы и цели урока.

4. «Открытие» детьми нового знания

Выбор метода решения проблемной ситуации.

Подведение детей к «открытию» нового знания с помощью подводящего или побуждающего диалога.

Использование материальных или материализованных моделей.

Фиксирование нового способа действия в языке и знаково.

5. Первичное закрепление

6. Самостоятельная работа с самопроверкой в классе

7. Повторение (на усмотрение учителя). Включение нового знания в систему знаний.

8. Итог занятия

Домашнее задание (элемент выбора, творчества, отсутствие перегрузки).

Слайд 10 Результативные способы формирования исследовательских навыков

Она может быть индивидуальной, парной, групповой, коллективной, объединением по

интересам. Деятельность может осуществляться как под наблюдением учителя, так и

вполне самостоятельно. Результативным способом развития навыков является вопрос -

яркий показатель детской познавательной потребности и любознательности. В процессе

учебной деятельности их задают как дети, так и учитель. Вопрос учителя должен быть

образцом: кратким, понятным, ясным, соответствовать дидактическим целям.

Под проблемой обычно понимают явно сформулированный вопрос, а чаще всего

комплекс вопросов, возникающих в ходе познания. Однако древнегреческое слово

«problema» в буквальном переводе звучит как задача, преграда, трудность. Проблема – это

затруднение, неопределенность. Чтобы устранить проблему, требуются действия,

направленные на исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией.

Особая роль в формировании исследовательской деятельности отводится игре. Не

случайно ее называют восьмым чудом света. Интеллектуальная или дидактическая игра

решает воспитательные, учебные и развивающие задачи, такие как проверить уровень

полученных знаний, стимулировать поисковую работу, развивать смекалку,

сообразительность, формировать логическое мышление, расширять кругозор, пробуждает

желание творить.

Так как игровая деятельность проводится систематически, дети с удовольствием

втягиваются в поисковую деятельность, находят математические головоломки, фокусы, а

также и сами зашифровывают слова, составляют загадки, кроссворды.

Невозможно говорить о результативных способах, формирующих исследовательские

навыки, не упомянув о методе проектов, суть которого заключается в том, что дети,

исходя из своих интересов вместе с учителем выполняют проект, решая какую-нибудь

исследовательскую практическую задачу. При этом необходимо учитывать ясность цели

проекта, проект должен быть интересен ученику, он может предвидеть результат, уметь

пользоваться справочной литературой.

Для развития познавательной деятельности ребенка важную роль играет моделирование или конструирование модели. Модель направляет мысль, помогает выделить главное, проникнуть в суть учебной задачи. Таким образом, включается наглядно-образное мышление, что обеспечивает целостное восприятие. Моделировать можно не только конкретную арифметическую задачу, но и способ действия, например, алгоритм деления многозначных чисел.

Эксперимент, наряду с наблюдением, также является одним из важных способов

исследования. Эти способы используют практически во всех науках. Они предполагают

воздействие человека на объект, процесс отслеживания изменений и умозаключений в

нем. Эксперимент проводят с целью проверки и сравнения выдвинутой гипотезы. Как

правило, их проводят в лабораториях или специальных условиях. Но существуют еще и

мысленный эксперимент. Его можно сделать в уме. Например, что можно сделать из листа

бумаги? Если построить фигуру симметрично относительно оси, какая фигура получится

в целом? Правильно ли изображена тень от фигуры? Как исчезает вода? А проверкой

выдвинутой идеи может стать практическая работа.

Выявив уровень познавательных потребностей в начале обучения ребенка в школе,

подобрав результативные способы и формы организации учебной деятельности:

проблемный метод обучения, интеллектуальные игры, используя проектирование,

моделирование, можно сформировать навыки исследовательской деятельности,

основанные на умении видеть проблему, задавать вопросы, находить на них ответы,

классифицировать, наблюдать, доказывать и защищать свои идеи.

Слайд 11 Определены следующие виды учебных исследований, проводимых в начальной школе:

— по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные), групповые, коллективные;

— по месту проведения: урочные, внеурочные;

— по времени: кратковременные или долговременные;

— по теме: предметные, свободные.

Слайд 12 Формы занятий, позволяющих представить результаты исследования:

— конференции, на которых учащимся представляют краткий доклад о проделанной работе и отвечают на вопросы аудитории;

— презентации, на которых ярко, красочно и привлекательно представляются достижения учеников;

— выступления, как правило, для определенного круга — своих одноклассников, учащихся параллельных классов, заинтересованных данной темой, — представление доклада с целью сообщения нового знания. Исследователи выступают как бы в роли педагога, что имеет дополнительное мотивирующее значение;

— выставка достижений, проводится в основном для родителей и может быть посвящена определенной теме, дисциплине.

С целью активизации познавательной деятельности учащихся на занятиях по исследовательской деятельности, соответствия материала возрастным особенностям детей рекомендуется использование:

— загадок, ребусов, шарад, задач-шуток, логических заданий и заданий на развитие творческих способностей;

— игровых моментов, связанных с введением в ход урока сказочных героев Почемучки и Поисковичка (помоги задать вопрос, изучить, рассмотреть, исследовать, описать и т.п.);

— связи материала с наглядно-образным игровым материалом;

— связи с литературным сказочным материалом: исследование Знайкой и Незнайкой лунного камня как источника невесомости; измерение удава в попугаях и мартышках;

— игр-исследований, фантастических исследований;

— ролевых игр, дающих возможность провести квазиисследования возможностей каждой профессии: если б я был строителем (поваром, учителем, фермером и т.п.);

— игр-путешествий, например во времени, для знакомства с великими открытиями и изобретениями, в новые страны — пути Великих географических открытий; фантастические путешествия на другие планеты.

Например, дети, отправляясь на прогулку, получают индивидуальные задания для проведения эмпирических исследований по природоведению: исследовать, какие птицы живут в окрестностях школы, какие растут деревья и т.п. Возможны не только эмпирические (построенные на наблюдениях и экспериментах), но и теоретические и фантастические исследования. Например, для проведения фантастических исследований можно предложить темы: архитектура будущего, неземные цивилизации и др.

Применять метод исследовательской деятельности можно с первоклассниками, тема работы “Мой город. Мое село”.

Во втором классе, например, исследование лекарственных растений нашей местности. Изучив данную тему на уроках окружающего мира, познакомившись с Атласом-определителем лекарственных растений, проведя наблюдения во время экскурсии в лес, каждый ученик получает перечень заданий, которые выполняет в течение года.

1.Выбрать растение для исследования, просмотреть литературу об этом растении, спросить у других людей, использовать Интернет, пронаблюдать.

2.Сделать рисунок или фотографию.

3.Провести обследование своего двора, огорода, придорожного участка и составить перечень обнаруженных лекарственных растений (использовать определитель, собственные знания, помощь родителей). Принести пробу почвы с этого участка.

4. Провести опрос родителей и принести семейный рецепт использования полезных свойств лекарственных растений.

5. “Экологическая листовка”. Написать письмо от имени лекарственного растения людям с просьбой о помощи и советами.

Работы, защищаются каждым учеником на уроках окружающего мира.

На уроке литературного чтения - проект “Мой любимый журнал”. Каждый ученик выбирает для себя и приносит на урок детский познавательный журнал из периодической печати и проводит исследование по плану:

Год создания. Авторы – создатели журнала.

Как выглядел журнал в разное время.

Сколько лет издается, как часто выходит.

Сколько страниц.

Главный редактор, художник.

Как выглядит обложка, есть ли отличительные знаки.

Какие разделы включает. Дать характеристику.

Есть ли постоянные авторы. Что ты о них знаешь.

Как сотрудники журнала ведут работу с читателем.

Любимая рубрика.

Как ты узнал об этом журнале.

Какую бы рубрику открыл ты, если бы стал автором журнала. Создай свою страничку.

Слайд 13 Темы можно объединить в три основные группы:

фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явлений;

теоретические – эта группа тем ориентирована на работу по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках: это то, что можно спросить у людей., это то, что написано в книгах, и др.;

эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов.

Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода.

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в младшем школьном детстве.

Список литературы:

Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. - СПб.: издательство Буковского, 1994. 60стр.

Журнал «Завуч начальной школы» – 2002.- № 2. Развитие творчества младшего школьника. Большакова Л.А.

Журнал «Исследовательская работа школьников» №1,2007 год. Технология научного исследования. Е.А. Нинбург

Журнал «Начальная школа» № 2.Исследовательская деятельность младших школьнков,2006 год. Н.А. Семенова.

Журнал «Начальная школа + до и после» № 6. Урок лингвистического исследования в начальной школе, 2004 год. Л.Д. Мали

Журнал «Начальная школа + до и после» №5. Исследовательская деятельность при изучении окружающего мира в 4 классе, 2004 год. Л.А.Боровская

Журнал «Начальная школа + до и после» № 4. Роль исследовательской деятельности учителя начальных классов в реализации идей развивающего обучения, 2006 год

Журнал «Начальная школа + до и после» № 3. Проведение экологических исследований в начальной школе, 2008 год

Журнал «Исследовательская работа школьников» № 2. 2003 год. Психология исследовательского поведения и исследовательские способности. А.И. Савенков

Журнал «Исследовательская работа школьников» № 4. 2003 год. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: что и как развивать? А.С. Обухов. Исследовательская деятельность учащихся: формирование норм и развитие способностей. Г.Г.Копылов

Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.:3нание, 1994

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. -М.: Просвещение, 1989.-160с.

Шмелева Н.В. Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении школьников предмету «Окружающий мир».// Начальная школа – 2010.-№3

10