Роль трудового воспитания в формировании нравственных качеств характера школьников в рамках реализации ФГОС.

Основное содержание трудового воспитания обучающихся согласно ФГОС включает в себя:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. Включаясь в трудовой процесс, ребёнок коренным образом меняет своё представление о себе и об окружающем мире, радикальным образом изменяется самооценка.

В процессе труда развиваются способности, трудовые умения и навыки. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления; вследствие коллективности труда воспитанник получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребёнка в обществе.

Воспитывая в труде и для труда, школа должна пробуждать в учащихся дух коллективизма. Желание жить и трудиться в коллективе, учить творить прекрасное, строить жизнь по законам красоты, воспитывать нового человека.

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогические организованные виды общественно – полезного труда с целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, трудолюбия.

Включение детей в труд необходимо осуществлять с учётом физиологии детей школьного возраста, особенностей их организма и психики, их интересов и способностей.

Включаясь в труд, воспитанники вступают в отношения с предметами, средствами, результатами труда. На основе возникающих в труде отношений формируются личностные качества.

Формирование отношений к труду углубляет экологическое, нравственное воспитание учащихся, создаёт условия для развития эстетической культуры личности. Таким образом, оно способствует гармоничному развитию личности, деятельность которой отличается творческим и созидательным трудом. На основе возникающих отношений к средству труда у школьников формируется бережное отношение к инструментам, личным вещам, школьному имуществу, общественной собственности. Эти отношения проявляются в аккуратности, дисциплинированности, внимательности.

В результате возникающих отношений школьников к самому процессу труда формируется понятие о труде как единственном источнике благосостояния общества и условии развития становления личности.

Отношение учащихся к процессу труда имеет большое значение для формирования у них таких личностных качеств, как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, целеустремлённость, трудолюбие, дисциплинированность, самокритичность. Возникающие в труде отношение к себе как субъекту трудовой деятельности развивает у школьников уверенность в себе, ответственность. Труд даёт возможность проверить и получить объективное отражение существующих у учащихся возможностей осознать значимость процесса самовоспитания в формировании личностных качеств.

В трудовой деятельности можно выделить целый ряд возможностей: личности на личность; личность на коллектив; коллектив на личность; коллектив на коллектив. Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности учащихся, способствуют осуществлению процесса социализации личности. В коллективной трудовой деятельности у школьников появляется необходимость согласовывать свои цели с целями коллектива, свои усилия связывать с усилиями других участников совместного труда. Возникает зависимость между личными интересами и общественными, в результате этого воедино связываются общественные цели деятельности и направленность личности, коллективное управление деятельностью и самоуправление поведением, организация коллективной трудовой деятельности и самоорганизация, содержание трудовой деятельности и личной трудовой опыт, становление коллектива и воспитание в нём личности.

Организационные формы трудовой деятельности и обучения выбираются педагогом. Чтобы труд превратился в любимое дело, ребёнку надо пережить успех и радость труда. Поэтому целесообразно строить обучение и воспитание на высшем, доступном уровне трудности; познавая радость заслуженного трудового успеха, ребёнок приобретает чувство собственного достоинства, гордости за свой труд.

Осуществление любой деятельности зависит от того, чем она побуждается, т.е. от её мотивов. При наличии интереса к деятельности её мотивов совпадает с целью познать и овладеть этой деятельностью. Без наличии познавательных мотивов интерес к труду может быстро угаснуть. Если порученное дело вызывает у воспитанника интерес. То он выполняет его с увлечением и радостью. Что создаёт благоприятные условия для проявления творческих способностей в труде.

Поддерживая и прививая интерес к труду, необходимо помнить, что добиваться от детей качественного выполнения работы нужно постепенно, учитывая возрастные особенности. Неодинаковое отношение школьников к различным видам труда закономерно. Это связано с различным уровнем трудовых навыков и умений, с возможностью самостоятельно ставить цель, мотивировать её, достигать результата. Учителю и воспитателю следует более тщательно продумывать содержание отдельных трудовых поручений. Стремиться к тому, чтобы труд был не надуманным, а жизненно необходимым.

В процессе трудовой деятельности школьники приобретают опыт, повышается их самостоятельность, появляется уверенность в своих силах. Всё это укрепляет интерес к труду.

Интерес к труду усиливает и коллективный труд, школьник осознаёт себя членом коллектива. Формирование интереса к труду влияет на развитие положительных взаимоотношений между детьми. Интересная, содержательная коллективная работа объединяет детей общей целью. Они становятся более организованными, дружными, внимательными друг к другу.

Существенная роль в решении коррекционных и образовательных задач принадлежит трудовому воспитанию.

Значение планируемого систематического трудового воспитания, осуществляемого в младшем школьном возрасте, заключается так же и в том, что оно оказывает положительное коррекционное и развивающее воздействие на формирование нравственного облика ребёнка, способствует возникновению у него тех ценных качеств личности. Как коллективизм, взаимопомощь, сознательное отношение к порученному делу. Дети начинают понимать пользу труда для благополучной жизни семьи, коллектива в которой они живут.

Трудовая деятельность весьма положительно сказывается и на их интеллектуальном развитии, в частности эффективно способствует формированию у них таких форм мышления, как наглядно –образное и наглядно –действенное.

Трудовому воспитанию в специальных школьных учреждениях уделяется большое внимание. В соответствии с программой у них воспитывается заинтересованное отношение в элементарных видам детского труда, положительное отношение к труду взрослых, настойчиво прививают навыки самостоятельной посильной трудовой деятельности. Большое внимание уделяется привитию навыков самообслуживания. Опыт показывает, что при поступлении в специальное школьное учреждение младшие школьники обнаруживают порой полную беспомощность в самообслуживании, весьма слабо владеют культурно – гигиеническими навыками. Не приученные ранее к элементарному уходу за собой. Они требуют от воспитателя большого терпения и внимания. Важно не просто научить их самостоятельно и аккуратно есть, умываться, одеваться и раздеваться, заправлять кровати, наводить порядок в спальне, шкафах с одеждой и т.д., но и вселить в них уверенность в том, что они могут делать всё это хорошо, заслуживая одобрение взрослых. Для того чтобы труд по самообслуживанию понравился ребёнку, доставлял ему радость, воспитатель должен обязательно учитывать его индивидуальные особенности и возможности. Не следует торопить его, досадовать на его медлительность или, напротив, излишнюю поспешность. Нарекания приведут лишь к тому, что у ребёнка появиться негативное отношение к трудовому занятию, возникает стремление уклониться от него. Навыки и умения, сноровка и аккуратность придут к детям постепенно. На первых же порах, необходимо, прежде всего, вызывать стойкий интерес к деятельности, настойчиво и терпеливо добиваться поставленной цели, и тогда дети вполне овладеют разнообразными формами труда по самообслуживанию.

Успешность овладения детьми, каким либо трудовыми навыками зависит от методики его предъявления. Например, пригласив детей в умывальную комнату, воспитатель сообщает им, что сегодня они будут учиться правильно, мыть руки, умываться или чистить зубы. Надо предстоящий процесс разделить на этапы очерёдности выполнения. Здесь можно использовать этические беседы, разъяснение, убеждение, внушение, практические занятия.

Для того чтобы дети усвоили последовательность операции и научились осуществлять их достаточно ловко, в хорошем темпе, требуется провести несколько занятий. И в дальнейшем - контроль над каждым ребёнком.

Так же постепенно надо приучать детей пользоваться полотенцем. Показывать и объяснять, как правильно держать полотенце, как вытираться досуха, как правильно его повесить. Использовать практические занятия по стирке носочков, колготок, нижнего белья.

По окончании занятия обязательно обращать внимание детей на их внешний вид, отмечать, какие они стали чистые и красивые.

В младшем школьном возрасте следует формировать и культурно – гигиенические навыки во время еды: умение аккуратно есть, правильно держать ложку, убирать посуду со стола, протирать стол.

Дети, только что поступившие в специальное учреждение в большинстве случаев не умеют самостоятельно одеваться и раздеваться. Следует систематически формировать у них эти навыки. В ходе обучения необходимо оказывать каждому ребёнку помощь, особенно при застёгивании пуговиц, завязывании шарфов, шнуровке обуви. Однако по мере овладения детьми навыками одевания и раздевания сокращать в этом своё непосредственное участие, переходить к напоминанию о порядке выполнения действий. Очень важно всегда замечать даже самые небольшие достижения детей, хвалить за старание.

Следует обязательно поощрять стремление детей оказать помощь товарищу. Оказание взаимопомощи очень важно и в коррекционном отношении. Известно, что перенос уже усвоенного навыка в иную, даже сходную обстановку всегда очень затруднён у ребёнка. Ситуация, при которой ребёнок должен помочь товарищу, например, завязать шарф, застегнуть пуговицу, способствует перестройке косного стереотипа деятельности, заставляет его переосмыслить знакомые ситуации. Привлекая детей к оказанию взаимопомощи, надо напоминать, что и в какой последовательности нужно сделать. Это убеждает ребёнка в его способности помочь другому, вызвать уверенность в себе и своих силах.

Необходимо, чтобы дети научились правильно убирать за собой постель, менять постельное бельё (только в случае необходимости прибегая к помощи взрослых). С этой целью систематически проводятся практические занятия, чтобы дети усвоили последовательность выполнения работы.

Необходимо сформировать привычку быть подтянутым, аккуратно и чисто одетым. Следует отметить, что у тех воспитателей, которые требовательны и внимательны к внешнему облику детей, культуре их поведения в повседневном быту, детский коллектив выглядит в целом гораздо более благоприятно, вызывает к себе всеобщее расположение. Привитие детям навыки культуре их поведения в повседневном быту, детский коллектив выглядит в целом гораздо более благоприятно, вызывает к себе всеобщее расположение.

Привитие детям навыки культурного поведения сглаживают их специфические личностные особенности поведения.

По сравнению с отдельными поручениями – дежурства являются более сложной формой детской трудовой деятельности. Они предъявляют к ребёнку самые разнообразные требования: уметь сосредоточиться на выполнение задания, удерживать в памяти последовательность выполнения конкретных дел, уметь договориться с товарищами и их распределении. Дежурство приучает детей к большей самостоятельности, формирует у них чувство ответственности за порученное дело. Вводить дежурство следует постепенно. Вначале назначать наиболее сильных, ловких детей дежурными по спальне, классу, столовой, корпусу: их работа является своеобразным образцом для всех остальных. Наблюдая за тем, как дети выполняют свои обязанности, в случае необходимости помогать им. После того, как дети завершат работу, обязательно надо подчеркнуть, как необходимо всё то, что они делами.

Особенно нуждаются в поддержке и одобрении воспитателя нерешительные, пассивные дети. Трудности в поведении порой мешают их уверенности в своих силах, порождают своеобразный страх перед самостоятельной работой.

В ходе дежурства происходит своеобразная смена позиций: 1 он отвечает за порученное дело, 2 к нему за помощью обращается взрослый. Это, несомненно, повышает авторитет ребёнка в собственных глазах, он начинает чувствовать себя более уверенно.

Вырабатывая самостоятельность, стремление содержать свои вещи в надлежащем порядке, вовремя увидеть (заметить) возникший беспорядок в классе, раздевалке, шкафах с одеждой и играми, на рабочих местах (почистить одежду, вовремя пришить пуговицу, повесить правильно школьную форму, разложить одежду по своим полочкам, расставить обувь и т.д.) обязательно следует объяснить, что в каждый предмет обихода вложен большой человеческий труд, напоминать о необходимости соблюдать правило: каждой вещи – своё место.

Изготовление различных поделок способствует развитию восприятия детей, ознакомлению с разнообразными материалами и их свойствами. Особенно эффективно происходит совершенствование моторной сферы: системы зрительно – двигательных координаций, мелкой моторики рук, сочетаемости движении. Необходимо учить детей планировать предстоящую работу, помогать, направлять выполнение на основные этапы, ориентироваться на результат. Всё это положительно влияет на развитие мышления.Прежде всего, знакомят детей со свойствами материала. На занятиях по ручному труду широко используются разнообразные материалы: семена, веточки, листочки которые дети собирают на прогулках, обсуждение - для чего они могут пригодиться. Так же используется бумага, крупа (рис, манка), яичная скорлупа. На занятиях демонстрируются готовые поделки из природных материалов, чтобы вызвать интерес к предстоящей работе. Затем дети сами под руководством воспитателя выполняют, изготавливают поделки, как индивидуальные, так и коллективные. Очень важно чтобы дети получили удовлетворение от выполненной работы, радовались результатам труда. Здесь непременно надо отметить старание детей, похвалить их за проявление терпение и трудолюбие.

Особе внимание уделять формированию эстетического вкуса у ребёнка в процессе выполнения разнообразных работ. Обучать детей определённым навыкам и техническим операциям, что, несомненно, очень важно и значимо, но и учить их, как правильно, в соответствии с эстетическими требованиями сочетать материалы, располагать их использовать специфические свойства.

С младшего школьного возраста необходимо приучать детей к работе на пришкольном участке. Необходимо учитывать индивидуальные склонности и возможности (уборка закреплённой территории около школы и т.д.).Труд в природе должен приобщать детей к сельскохозяйственным работам, воспитывать положительное отношение к труду, уважение к людям труда.

Ознакомление детей с каждым новым видом трудовой деятельности и привитию соответствующих навыков обязательно должна быть посвящена целая серия занятий. Убедившись, что дети хорошо уяснили последовательность и правильность в выполнении действий, освоим технику их осуществления, стремясь к тому, чтобы дети использовали свои умения в повседневной практике.

Роль трудового воспитания в формировании нравственных качеств характера школьников в рамках реализации ФГОС.

«Я тысячу раз убеждён, - писал В.А.Сухомлинский, - что трудовое

воспитание начинается за партой, за книгой – это главный и самый сложный станок, овладеть которым не так просто»

Проблема трудового воспитания молодёжи архиважная, она носит комплексный общегосударственный характер, ибо имеет социальное, экономическое, политическое, психологическое, педагогическое значение. От решения этой проблемы зависит будущее каждого молодого человека и будущее всего общества.

Основная задача трудового воспитания – это стремление к определению смысла своей жизни и поиску своего призвания, через стремление к сотрудничеству, к профессиональному самоопределению, производству необходимого себе и людям, к самостоятельности в исполнении, планировании, целеполагании, оценивание собственной деятельности. Все материальные и духовные богатства, накопленные человечеством на длительном пути исторического развития, созданы в процессе труда - единственного средства развития человеческого общества. Труд выступает как целенаправленная, социально обусловленная деятельность человека, основанная на практическом освоении окружающего мира, преобразовании его сообразно своим потребностям. В процессе трудовой деятельности человек не только изменяет природу, но и изменяется сам. Эти изменения носят многоаспектный характер. В труде происходит умственное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание и физическое развитие личности, что соответствует «современному национальному воспитательному идеалу - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации»

Во ФГОС НОО определены основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. У нас нет ФГОС НОО.

Одним из них является - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Основное содержание трудового воспитания обучающихся согласно ФГОС включает в себя:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

• элементарные представления об основных профессиях;

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования с целью воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:

• участвуют в экскурсиях по родному району во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречаются с представителями разных профессий;

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно-полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, работа творческих и учебно-производственных мастерских, других трудовых и творческих общественных объединений, как младших школьников, так и разновозрастных.

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Планируемые результаты трудового воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:ВКЛЮЧи данные ФГОС

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;

• элементарные представления о различных профессиях;

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная ориентация, непосредственно участие школьников в общественно-полезном труде являются двойственными факторами гражданского становления, нравственного и интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовая закалка потребуется им в любой сфере деятельности. Велико значение труда в нравственном воспитании личности. К.Д. Ушинский подчёркивал: « Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду, к жизни».

Добавь из опыта работы, как учите СНГ, как дежурите, как занимаетесь творческим трудом, уборкой территории от листьев, подметание дорожек вокруг школы и т.д и все это свяжи с ФГОС.

Список использованных источников

1. Актуальные вопросы трудового воспитания младших школьников на современном этапе. Программно-методическое пособие. - Славянск- н/К: ИЦ СФАГПИ,2000.-32с.

2.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. /Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России., Москва «Просвещение»,2009г

3.Ожегов С.И. ,Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка/Российская АН.; Российский фонд школы;- 2-е изд., испр. и доп.- М.:АЗЪ,1994-928с.-ISBN

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. /Министерство образования и науки Рос. Федерации.-М.:Просвещение,2010.-31с.

Формирование

трудовых навыков у учащихся начальных классов

Торезская гимназия 2012 г

Цели и задачи

Цель работы - изучить содержание, формы и методы трудового воспитания в начальной школе.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

1. Раскрыть цель и задачи трудового воспитания;

2. Изучить содержание и формы трудового воспитания младших школьников;

3. Изучить методы трудового воспитания младших школьников;

4. Изучить и применить на практике игровую технологию.

Труд — отец голода, дед пищеварения, прадед здоровья.

Сафир М.

Труд — наилучшее лекарство, нравственное и эстетическое.

Франс А.

Труд — целительный бальзам,— он добродетели источник.

Гердер И.

Труд — это благороднейший исцелитель от всех недугов.

Островский Н. А.

Как движение возбуждает аппетит, так труд возбуждает жажду удовольствий.

Честерфилд Ф.

Работа, которую мы делаем охотно,— исцеляет боли.

Шекспир В.

Там, где труд превращается в творчество, естественно, даже физиологически исчезает страх смерти.

Толстой А. Н.

Дорога к славе прокладывается трудом.

Публилий Сир

Слава в руках труда.

Леонардо да Винчи

Никакая иная сила не делает человека великим и мудрым, как это делает сила труда — коллективного, дружного, свободного труда.

Горький М.

Совместный труд воспламеняет в людях такую ярость свершения, какой они редко могут достичь в одиночку.

Эмерсон Р.

Праздность и ничегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье — напротив того, устремление ума к чему-либо приносит с собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни.

Гиппократ

Труд есть деятельность мозга и мускулов, составляющая природную, внутреннюю потребность.

Чернышевский Н. Г.

Стоит только привыкнуть к труду, уже нельзя жить без него. Все в этом мире зависит от труда.

Пастер Л.

Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего выражается через его деяния, через его труд и творчество.

Фадеев А. А.

Все, что дается легко, без труда, представляет собой весьма сомнительные ценности.

Леонов Л. М.

Какова бы ни была деятельность, но привычка и приобретаемое через нее умение действовать — великое дело. Кто не сидел сложа руки и тогда, как нечего было делать, тот сумеет действовать, когда настанет для этого время.

Белинский В. Г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом изменяется самооценка. Она изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитет школьника в классе.

Педагогическая наука уделяла и продолжает уделять значительное внимание проблемам трудовой подготовки подрастающего поколения, трудового воспитания младших школьников, подготовке учителя начальных классов к педагогической деятельности в области трудового воспитания. Большой вклад в разработку методологических и теоретических основ трудового воспитания школьников, подготовку учителя начальных классов к этой работе внесли К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, В.Я.Стоюнин, Н.В. Касаткин, Д.Д. Семенов, Н.И. Пирогов, В.В. Водовозов, К. А. Сент-Илер, А.Ф. Гартвиг и многие другие.

В процессе труда развиваются способности, трудовые умения и навыки школьников. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие коллективности труда школьник получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе.

Цель работы – изучить содержание, формы и методы трудового воспитания в начальной школе.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

Раскрыть цель и задачи трудового воспитания;

Изучить содержание и формы трудового воспитания младших школьников;

Изучить методы трудового воспитания младших школьников.

Перестройка школы потребовала эффективного решения задач трудового воспитания. Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую личностную и социальную направленность, учитывающую возрастные психофизиологические особенности учеников. Переосмысление назначения и характера школьного труда вызвало к жизни новые нестандартные подходы, включающие целый ряд альтернатив: от полного отказа от производственного и даже учебного труда школьников до организации школьных кооперативов, бизнес-структур, представляющих собой хозрасчетные предприятия, действующие по всем законам рыночных отношений. При этом внедряются новые технологии трудового воспитания, осуществляется дифференциация трудового образования, улучшается материальная база, вводятся новые учебные курсы.

Воспитывая в труде и для труда, школа должна пробуждать в учащихся дух коллективизма, желание жить и трудиться в коллективе, учить творить прекрасное, строить жизнь по законам красоты, воспитывать нового человека.

ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

1.1 Цель и задачи трудового воспитания

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, трудолюбия.

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные блага; в процессе труда совершенствуется сам человек, формируется его личность. Поэтому цель школьного трудового воспитания направляется на воспитание психологической и практической готовности школьников к труду. Современный этап общественного и экономического развития предъявляет высокие требования к личности производителя: отношение к труду как к важнейшему общественному долгу; добросовестное отношение к любой работе, уважение к труду и его результатам; коллективизм; постоянное проявление инициативы, активного, творческого подхода к труду; внутренняя потребность работать в полную меру своих умственных и физических сил; стремление строить труд на принципах научной организации; отношение к труду как к осознанной необходимости и основной жизненной потребности человека.

Готовность к труду достигается системой воспитательных дел, в каждом из которых решаются задачи:

1) осознание целей и задач труда;

2) воспитание мотивов трудовой деятельности;

3) формирование трудовых умений и навыков.

Изменение экономической, экологической и социальной ситуации в стране, внедрение различных форм собственности, принятие многих важных законов кардинально меняет смысл и направленность трудового воспитания школьников, вызывает к жизни новые подходы и формы.

В основе новых технологий трудового воспитания — принцип вариативности программ, методов и организационных форм образования. Программы трудового образования имеют типовой характер. В них заложен государственный минимум требований к результатам воспитания, образования и обучения, по которому оценивается деятельность школьника, учителя и школы. Учитель составляет программу с учетом того или иного состава школьников, региональных особенностей) строго сохраняя единство базового компонента трудовой культуры. Базовый компонент составляет в среднем от 20 до 80% содержания данной, конкретной программы, остальное отводится для ее вариативной части.

Приобретенные в процессе трудового воспитания знания, умения и навыки не самоцель и не конечный продукт педагогической деятельности, а средство для развития главной человеческой способности — способности к труду. Это предусматривает уменьшение удельного веса репродуктивных методов обучения и открывает простор для использования активных исследовательских методов познания, для усвоения основ эвристики и изобретательства.

1.2 Содержание и формы трудового воспитания младших школьников

Включение детей в труд необходимо осуществлять с учетом физиологии детей младшего школьного возраста, особенностей их организма и психики, их интересов и способностей.

Включаясь в труд, учащиеся вступают в отношения с предметами, средствами, результатами труда, самим трудом, в межличностные отношения с участниками труда. На основе возникающих в труде отношений формируются личностные качества.

Формирование отношений к предмету труда углубляет экологическое, нравственное воспитание учащихся, создает условия для развития эстетической культуры личности. Таким образом, оно способствует гармоничному развитию личности, деятельность которой отличается творческим и созидательным трудом. Отношения к средству труда возникают в результате применения технологии, техники, орудий труда для обработки предмета труда, с целью создания изделия. На основе возникающих отношений к средству труда у младших школьников формируется бережное отношение к инструментам, личным вещам, школьному имуществу, общественной собственности. Эти отношения проявляются в аккуратности, дисциплинированности, внимательности. Процесс обработки предмета труда с помощью средств труда завершается вещественным результатом, содержательная ценность которого определяется его целесообразностью, удобством в использовании и красотой. Формирование отношения к результату труда имеет особое значение для развития у младших школьников аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело, бережного отношения к результатам человеческого труда.

В результате возникающих отношений младших школьников к самому процессу труда формируется понятие о труде как единственном источнике благосостояния общества и условии развития и становления личности. Отношение учащихся к процессу труда имеет большое значение для формирования у них таких личностных качеств, как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, самокритичность. Возникающее в труде отношение к себе как субъекту трудовой деятельности развивает у младших школьников уверенность в себе, ответственность. Труд дает возможность проверить и получить объективное отражение существующих у учащихся возможностей, осознать значимость процесса самовоспитания в формировании личностных качеств. Трудовая деятельность обеспечивает самовоспитание и саморазвитие сил и способностей учащихся, формирует их сознание и самосознание, выступая при этом важнейшим фактором становления «я» личности ребенка.

В трудовой деятельности можно выделить целый ряд воздействий: личности на личность; личности на коллектив; коллектива на личность; коллектива на коллектив. Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности учащихся начальных классов, способствуют осуществлению процесса социализации личности. В коллективной трудовой деятельности у школьников появляется необходимость согласовывать свои цели с целями коллектива, свои усилия связывать с усилиями других участников совместного труда. Возникает зависимость между личными интересами и общественными, в результате этого воедино связываются общественные цели деятельности и направленность личности, коллективное управление деятельностью и самоуправление поведением, организация коллективной трудовой деятельности и самоорганизация, содержание трудовой деятельности и личный трудовой опыт, становление коллектива и воспитание в нем личности.

Организационные формы трудового образования и обучения выбираются учителем. Чтобы труд превратился в любимое дело, ребенку надо пережить успех и радость труда. Поэтому целесообразно строить обучение на высшем, доступном уровне трудности; познавая радость заслуженного трудового успеха, юный человек приобретает чувство собственного достоинства, гордости за свой труд.

Акцент в новой технологии трудового воспитания делается на практическом применении школьниками теоретических знаний. Изменяется и структура трудового образования. Она становится комплексной, включает представления о технике и технологии, умения решитьпрактические задачи, достигать качественных результатов. Особенно высоко должен быть оценен творческий подход в решении нестандартных задач, стремление повысить технико-экономические и социальные показатели производства.

Творческую активность школьников повышают смотры, выставки, конкурсы на изготовление лучшей модели, прибора, наглядного пособия.

Дать школьникам трудовые навыки и умения – это еще не значит подготовить их к жизни, к труду.

Последнее достигается благодаря включению школьников в разнообразные виды коллективного общественно полезного, в том числе производительного труда, который при педагогически правильной подготовке является главным средством трудового воспитания.

Изменения в классно-урочной деятельности по трудовому воспитанию обусловливают перестройку внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности. Она становится личностно-ориентированной, максимально полезной человеку и обществу. В практику работы классных руководителей проникают активные воспитательные дела трудовой направленности, вызванные к жизни социально-экономическими процессами. Среди трудовых воспитательных дел есть традиционные и новые формы: вахта труда, праздник труда, выставка поделок, генеральная уборка, гуманитарная помощь, озеленение и благоустройство школы, турнир умельцев (помощниц мам, членов кружка «Умелые руки»), неделя добрых дел, город веселых мастеров, косметический ремонт школы, акт добровольцев, шефская помощь, зоны заботы, разведка полезных дел, трудовой десант, ремонтная школьная бригада и др.

Система трудового воспитания должна использовать все формы и методы, которые обеспечивают сознательное, целеустремленное выполнение общественно полезного труда, дисциплину и организованность, ответственность за личный вклад коллектива в развитии общественного богатства, выработку отношений товарищества и взаимопомощи, непримиримость к тунеядству.

Формами трудового воспитания являются :

1) средства морального и материального поощрения;

2) представление широких возможностей для повышения своих способностей;

3) подготовка молодого поколения к труду методами семейного воспитания и в учебных заведениях ;

4) использование средств массовой информации в целях трудового воспитания.

Харламов И.Ф. дает новые обновляющие формы трудовой деятельности. В воспитание потребности в труде и бережном отношении к материальным ценностям большую роль играют формы организации трудовой деятельности. Важнейшими являются следующие:

а) создание ученических звеньев для выполнения той или иной работы. Это могут быть постоянные звенья по уходу за плодовыми деревьями в школьном саду. Временные звенья организуются для выполнения эпизодической работы, например, для оформления школьного здания к наступающему празднику, для совместной работы с шефами;

б) накопление и развитие трудовых традиций в школе, как, например, традиционная подготовка и проведение в школе "Праздник труда" или праздник "В подарок школе", когда ученики изготавливают учебные пособия, мастерят модели, закладывают памятные аллеи. Стимулирующей трудовой традицией являются выставки технического творчества школьников;

в) эффективной формой трудовой активности являются индивидуальные трудовые поручения, которые даются учащимся учителями.

Таким образом, в посильной трудовой деятельности младших школьников заложены существенные возможности нравственного, экологического, эстетического воспитания и физического развития.

ГЛАВА II. МЕТОДЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Метод (от греч. metodos) означает путь познания; теория, учение. Методы обучения зависят от понимания общих закономерностей познания человеком окружающего мира, то есть имеют философское методологическое обоснование и являются следствием правильного понимания противоречивости процесса обучения, его сущности и принципов.

В процессе трудового воспитания младших школьников выделяют три группы методов воспитания сознательной дисциплины:

Методы формирования сознания личности.

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.

Методы стимулирования поведения и деятельности.

Первый этап правильно организованного воспитания — знание (понимание) воспитанником тех норм и правил поведения, которые должны быть сформированы в процессе воспитания. Трудно воспитать, выработать какое-либо качество, не добившись прежде ясного понимания значения этого качества. Для формирования взглядов, понятий, убеждений используются методы, получившие общее название методов формирования сознания личности. Методы этой группы очень важны и для успешного прохождения следующего важного этапа воспитательного процесса — формирования чувств, эмоционального переживания требуемого поведения.

В учебных пособиях прежних лет методы этой группы назывались короче и выразительнее — методами убеждения, поскольку главное их назначение — формирование устойчивых убеждений. Не знания, а убеждения стимулируют поступки школьников, поэтому не столько понятия и суждения, сколько нравственная уверенность в общественной необходимости и личной полезности определенного типа поведения должна формироваться на этапе развития сознания. Методы достигают цели, когда у воспитанников, сформировалась готовность активно включаться в предусмотренную содержанием воспитания деятельность.

Убеждение в воспитательном процессе достигается при использовании следующих методов: рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример.

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Несмотря на кажущуюся простоту, все без исключения методы этой группы требуют высокой педагогической квалификации. Применяются они системно, в комплексе с другими методами.

Воспитание должно формировать требуемый тип поведения. Не понятия, убеждения, а конкретные дела, поступки характеризуют воспитанность личности. В этой связи организация деятельности и формирование опыта общественного поведения рассматриваются как сердцевина воспитательного процесса.

Весьма важным в трудовой деятельности учащихся является практический показ и обучение их способам и приемам работы, соблюдение правил техники безопасности. Большое значение имеет руководство самим процессом труда и оказание помощи учащимся в освоении рациональными способами его выполнения.

Для формирования добросовестного отношения к труду большое значение имеет стимулирование учащихся.

Значительную роль в формировании положительного отношения учащихся к труду играет общественное признание. Это поднимает настроение учащихся, выявляет у них сознательное отношение к необходимости трудиться на общую пользу.

Все методы этой группы основаны на практической деятельности воспитанников. Всеобщий метод формирования необходимых качеств личности – упражнение. К этой группе относят: упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации.

К третей группе методов стимулирования относятся: поощрение, наказание, соревнование.

Одобрение взрослых особенно важно тогда, когда ученик испытывает внутреннее удовлетворение от сознания, что он добился успеха в выполнении трудового задания. Столь же важно - в случае необходимости – и порицания. В процессе педагогически организованного труда вырабатывается правильная нравственная и эстетическая оценка каждой личности.

Глава III. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

3.1 Игра как метод обучения

Всем хорошо известно, что для развития у детей трудовых умений и навыков необходимо с ранних лет проводить игры по трудовому воспитанию. Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-реактивными возможностями. В этом и содержится её феномен, что является развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в модель воспитания.

Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:

в качестве самостоятельных технологий для усвоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;

в качестве технологии урока (занятия) или фрагмента; - как технология внеклассной работы.

«Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр».

Педагогическая игра в отличии от обычных игр обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

«Игры – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил» - М.Ф. Стронин. Игра всегда предполагает принятия решения, как поступить?, что сказать? Решение этих вопросов обостряет мыслительную деятельность играющих. Для детей игра прежде всего – увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже самым слабым ученикам. Чувство равенства, радость – всё это даёт ребятам возможность преодолеть стеснительность, мешающую благотворно сказываться на результаты обученья.

Игра представляет собой небольшую ситуацию, построение которой, напоминает хроматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры – ситуация реальной жизни. Несмотря на чёткие условия игры в ней обязательно есть элемент неожиданности. Услышав неожиданный вопрос, ребёнок начинает думать, как на него ответить. Поэтому для игры характерно спонтанность речи. Речевое общение, включающее не только речь собственную, как жест, мимику, имеет целенаправленность и носит обязательный характер.

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:

развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

коммуникативную: усвоение диалектики общения;

самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

диагностическую: выявление отклонений от нормального поведения;

функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;

межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;

социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.

Большинству игр присущи четыре главные черты:

Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребёнка, ради удовольствия самого процесса деятельности, а не только от результата.

Творческий, в значительной мере импровизационный. Очень активный характер это деятельности.

Эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);

Наличие прямых или косвенных правил. Отражающих содержание игры.

В структуру игры как деятельность органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается её добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.

В структуру игры как процесса входят:

Роли, взятые на себя играющими;

Игровые действия как средства реализации этих ролей;

Игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;

Реальные отношения между играющими;

Сюжет (содержание – область действительности, условно воспроизводимая в игре.

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит её феномен, что являясь развлечением, отдыхом она способна перерасти в обучение.

Игра в обучении - яркий пример двух плановости, когда педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме. Анализ литературы по использованию игры в обучении показывает, что игра – явление полифункциональное. Трудно переоценить воспитательное значение игры, её всестороннее влияние на ребёнка. Игра помогает сплотить детский коллектив, в активную деятельность вовлекаются робкие и застенчивые и это способствует самоутверждению каждого в коллективе. В играх воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, самостоятельность.

На уроках игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, которые при всём разнообразии имеют одну общую идею. Каждая игра – это набор задач. Задачи даются ребёнку в различной форме – в виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертеже, устной или письменной инструкции – и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. Задачи могут быть самые разнообразные: лёгкие – доступные малышам и трудные – непосильные для взрослого. Поэтому задачи могут развивать ребёнка, постоянно усложняя задачи. Это позволяет ребёнку идти ребёнку вперед и совершенствоваться самостоятельно.

В развивающих играх удалось объединить один из основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом обучения творческой деятельности самостоятельно по способностям. Это позволяет решать сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей:

Развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с раннего возраста;

Задания всегда опережают развитие способностей;

Поднимаясь самостоятельно, доходя до определённого уровня, ребёнок развивается наиболее успешно;

Все развивающие игры разнообразны по содержанию, но создают атмосферу непринуждённости, радости.

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации. Основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане. Итоги игры выступают в двойном плане – как игровой, так и учебно-познавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, её соотношение с реальность. Важнейшая роль принадлежит обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют результаты игры, соотношение игровой модели и реальности.

Результативность дидактических игр зависит от:

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определённую часть учебного процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать учебные элементы. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого учителя начальной школы.

Таким образом, многое зависит от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. творческий

3.2 Виды педагогических игр

Игровые технологии используются в обучении с незапамятных времён. В настоящее время они чаще используются в сфере начального образования. В средней и в высшей школе обращаются к игровым технологиям редко. Игры могут использоваться при знакомстве друг с другом на начальных этапах обучения; могут сочетаться с различными психолого-педагогическими тренингами по развитию коммуникации. Также они могут использоваться непосредственно в процессе обучения.

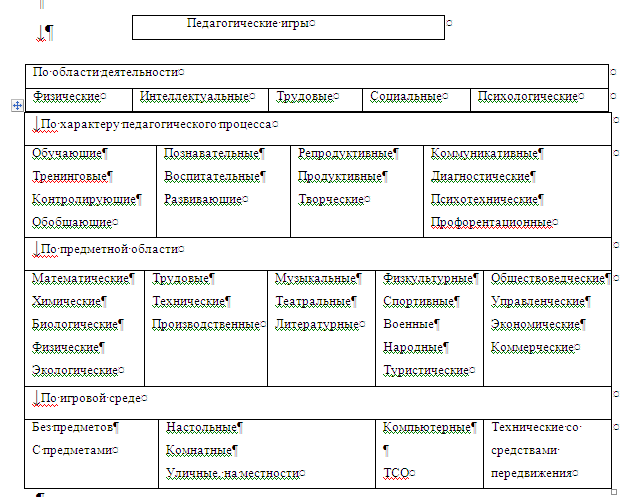

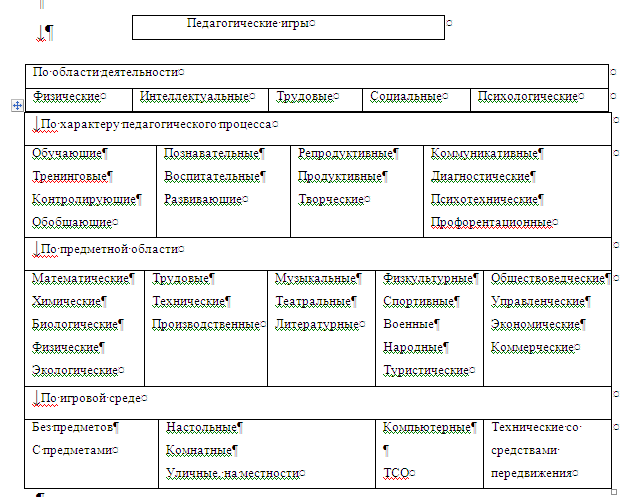

Игры следует разделить по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. Классификация педагогических игр приведена на рисунке № 1.

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:

А) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

Б) познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие;

В) репродуктивные, продуктивные, творческие;

Г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методике.

Три большие группы составляют: игры с готовыми «жёсткими» правилами; игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу игровых действий; игры, которые сочетают свободную игровую стихию и правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по её ходу.

Важнейшие из других методических типов; предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры – драматизации.

По содержанию игры с готовыми правилами различают: все предметные, спортивные, подвижные, интеллектуальные, строительные и технические, музыкальные (ритмические, хороводные, танцевальные), лечебные, коррекционные, шуточные, ритуально-обрядовые и т.д.

«Вольные» игры различают по той сфере жизни, которые они отражают: военные, свадебные, театральные, художественные, бытовые игры в профессию, и этнографические.

Различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с разными средствами передвижения.

Форма – способ существования и выражение содержания. По форме выделяют самостоятельные типовые группы, в которых следующие игры: игры – празднества, игровые праздники; игровой фольклор; театральные игровые действия; игровые тренинги и упражнения; игровые анкеты, вопросники, тесты; эстрадные игровые импровизации; соревнования, состязания, противоборства, соперничества; конкурсы, эстафеты, старты; свадебные обряды, игровые обычаи; мистификации, розыгрыши, сюрпризы; карнавалы, маскарады; игровые аукционы и т.д.

Педагогические игры обладают существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, учебно-познавательной направленностью.

Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяет игровая форма занятий, которая создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций.

Дидактическая цель при планировании игры превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средство для игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Важнейшая роль в игровых технологиях принадлежит заключительному ретроспективному (подробному) обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия.

Развитию психологических качеств личности, эмоциональности и гибкости ума способствую игровые уроки. Привлечение учащихся к игре позволяет достичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать решения, общаться. В игровой увлекательной форме учащимся даётся тот материал, который в традиционной форме усваивается очень слабо и без интереса. Когда учащиеся увлекаются, они не замечают, что учатся – легко познают, запоминают новое, ориентируются в необычной ситуации.

Рассмотрим некоторые особенности методических типов игр, принимаемых в образовательном процессе.

Деловые игры – хорошая форма коллективного познания. Они моделируют реальную производственную деятельность. Учащиеся разбиваются на группы, которые получают своё задание.

Возможные варианты структуры деловой игры на уроке.

Знакомство с реальной ситуацией;

Построение её имитационной модели;

Написание сценария;

Подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую обстановку;

Уточнение целей проведения игры, составление руководства для ведущего, инструкций для игроков, дополнительный подбор и оформление дидактических материалов;

Разработка способов оценки результатов игры в целом и её участников в отдельности.

При разработке содержания игры ставятся игровые и учебные цели, определяется объём необходимых знаний, функции и роли участников игры, инструкции участникам.

Попробуем рассмотреть более подробно технологию деловой игры. Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирование обще учебных умений, даёт возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. В учебном процессе применяются различные модификации деловой игры: имитационные, операционные, ролевые, деловой театр, психодрамма и социодрама. Схематично технологию деловой игры можно представить следующим образом. Рисунок №2 .Технология деловой игры.

Этап подготовки

Разработка игры

Разработка сценария;

17