СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"Роль устного счёта в формировании вычислительных навыков"

Просмотр содержимого документа

«"Роль устного счёта в формировании вычислительных навыков"»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

АОДУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики»

Кафедра психологии и специального образования

Выпускная квалификационная работа

Чернышевой Светланы Валентиновны

Роль устного счёта в формировании вычислительных навыков

Научный руководитель:

Евсеева Венера Васильевна,

ст. преподаватель кафедры психологии и

специального образования

АОУДПО ИПК и ПРО УР

Дата защиты «4» июня 2015 года

О ценка

ценка

Зав.кафедрой

Ижевск 2015

ИЖЕВСК 2015

Введение…………………………………………………………………………. 3

I. Теоретическое обоснование роли устного счёта в формировании вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха……………………………………………………………………………... 7

1.1. Особенности развития слухового восприятия у учащихся с нарушением слуха……………………………………………………………………………… 9

1.2. Особенности развития речи у учащихся с нарушением слуха…………..10

1.3. Особенности развития памяти у учащихся с нарушением слуха………. 11

1.4. Особенности развития логического мышления у учащихся с нарушением слуха....................................................................................................................... 13

Выводы по главе I……………………………………………………………....17

II. Исследование роли устного счёта в формировании вычислительного навыка у учащихся с нарушением слуха ………………………….…….….…18

2.1. Методы исследования................................................................................... 20

2.2. Результаты исследования.............................................................................. 23

III. Системный подход к проведению устных вычислений, как фактор формирования вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха…………………………………………………………………………… 25

3.1.Система работы.............................................................................................. 26

3.2 Устный счёт в формировании вычислительных навыков……………… 27

3.3 Эффективность системы работы…………………………………………. 37

Заключение............................................................................................................ 42

Список литературы. Приложения

Введение

Отечественная школа всегда уделяла большое внимание проблеме формирования прочных и осознанных вычислительных умений и навыков. Многоплановые исследования отечественных дефектологов (P.M. Боскис, Л.И. Тигранова, Розанова Т.В. и др.) по изучению закономерностей и особенностей развития детей с нарушением слуха показывают, что формирование у младших школьников системы основных математических понятий, умений и навыков является основой математического развития. Однако по-прежнему некоторые вопросы понимания и отработки навыка арифметических вычислений являются для слабослышащих учащихся довольно сложными. Именно в первые годы обучения необходимо создать такие условия, которые бы активизировали мыслительную деятельность учеников, развивали у детей память, речь, способность воспринимать на слух сказанное, повышали внимание и интерес к предмету.

Как отмечает В.Б. Сухова « учебная деятельность, как и другие виды деятельности, побуждается мотивом, в качестве стимулов к учению выступают элементы занимательности»[27]. Хорошо организованная работа на устном счёте способствует развитию познавательного интереса, помогает детям с нарушение слуха чувствовать себя уверенными и даёт возможность более успешно формировать вычислительные навыки. Ядром познавательного интереса являются мыслительные процессы. По выражению К.Д. Ушинского это интерес полный мысли. Также согласимся с К.Д. Ушинским в том, что «познавательный интерес составляет важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного отношения учащихся к школе»[29].

Важность правильно организованного обучения для развития ребенка подчеркивают и многие другие психологи и педагоги. При этом Л.С.Выготский особо акцентировал внимание на «умственном развитии в процессе обучения»[7]. Умственное развитие ребенка не может протекать без наличия познавательных интересов, а также неразрывно связано с овладением речи, потому что формирование психических процессов, познание объектов и явлений окружающей жизни, опосредованное речью, протекают более успешно, становятся основой для становления способов умственной деятельности детей, обеспечивают более гибкое оперирование представлениями и знаниями.

Однако теоретические положения относительно роли устного счёта в формировании вычислительных навыков учащихся с нарушениями слуха остаются мало разработанными.

Отсюда вытекает проблема исследования - необходимость поиска ответа на вопрос: какие приёмы и формы организации устного счёта способствуют формированию вычислительных навыков учащихся с нарушениями слуха на уроках математики во втором классе.

В качестве объекта исследования рассматривается процесс формирования вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха, посредством устного счёта.

Предметом исследования является устный счёт, способствующий формированию вычислительного навыка у учащихся с нарушениями слуха.

Целью исследования является разработка системы заданий, упражнений, формирующих вычислительный навык для учащихся с нарушением слуха.

Гипотеза исследования – если в процессе обучения систематически и активно использовать разнообразные устные упражнения, связанные с речевым и словесным развитием, то у обучающихся с нарушением слуха будут эффективнее формироваться вычислительные навыки.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - изучение теории данного вопроса в психолого-педагогической и методической литературе;

- подбор методов и приёмов исследования уровня сформированности вычислительных навыков учащихся с нарушением слуха;

- исследование роли устных заданий, игр, методов, приёмов способствующих формированию вычислительных навыков на уроках математики для учащихся с нарушением слуха;

- организация и проведение различных видов устных упражнений для формирования вычислительных навыков на уроках математики у учащихся с нарушением слуха;

-анализ результатов.

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что её материалы и результаты могут быть использованы в практической деятельности учителей.

Методы исследования были выбраны с учётом предмета и объекта исследования, соответствующие целям и задачам:

- теоретический (анализ научной, психолого-педагогической, методической, периодической литературы);

- практический: наблюдение за усвоением программного материала в естественных условиях школьного урока; сравнительный анализ самостоятельных работ учащихся; анкетирование.

Организация исследования.

Базой для проведения исследования стало муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат г. Сарапула Удмуртской Республики».

Контингент исследования: воспитанники 2 «А» класса.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, приложения.

ГЛАВА I

Теоретическое обоснование роли устного счёта в формировании вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха

Важное место в курсе математики начальных классов занимают арифметические действия. Это объясняется не только значимостью вычислительных навыков для дальнейшего обучения в средней школе, но и их практической необходимостью в жизни людей. Развитие учащихся, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С.Выготский)[7].

Социальная среда и преобразованная человеком природа являются источником развития человека, определяют принятую в данном обществе систему обучения и воспитания. Усвоение социального опыта происходит в активной форме - общении, игре, учении, труде. Игра как метод получает все больше распространение в обучении детей с нарушениями слуха. В многочисленных исследованиях (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивается, что игра способствует развитию личности ребенка в целом: его памяти, воображения, речи, мышления, эмоциональной сферы, самостоятельности и творческой активности. Особенно большое значение в специальной коррекционной школе придается использованию дидактических игр. Ценность их как метода заключается в том, что в игре глухие и слабослышащие дети легче усваивают сложный материал, так как запоминание в данном случае носит непреднамеренный характер. Дети овладевают этим опытом не самостоятельно, а при помощи взрослых.

Большую роль в развитии мышления учащихся на уроках математики играют систематические и целенаправленные устные упражнения. В своих исследованиях Т.В. Розанова [23] подчеркивает значимость систематической работы по умственному развитию детей с нарушениями слуха. Устные вычисления способствуют лучшему усвоению приёмов письменных, так как последние включают в себя элементы устных вычислений. Для выработки у учащихся вычислительных умений и навыков требуется систематическая организация разнообразных видов работ, связанных с вычислениями.

Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными приёмами. Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро.

Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью осознанностью, рациональностью, обобщённостью, автоматизмом и прочностью.

Правильность – ученик правильно находит результат арифметического действия над данными числами, т.е. правильно выбирает и выполняет операции составляющие приём.

Осознанность – ученик осознаёт, на основе каких знаний выбраны операции и установлен порядок их выполнения.

Рациональность – ученик, сообразуясь с конкретными условиями, выбирает для данного случая более рациональный приём.

Обобщённость – ученик может применить приём вычисления к большему числу случаев, т.е. он способен перенести приём вычисления на новые случаи.

Автоматизм – ученик выделяет и выполняет операции быстро и в свёрнутом виде, но всегда может вернуться к объяснению выбора системы операций.

Прочность – ученик сохраняет сформированные вычислительные навыки.

Развитие детей с нарушением слуха - это своеобразный путь развития, совершающийся в особых условиях взаимодействия с внешним миром. И многие учащиеся испытывают определённые трудности при овладении вычислительными навыками, т.к. формирование вычислительных умений и навыков – сложный, длительный процесс. Поэтому система обучения математике детей с нарушением слуха тесно связана с развитием слухового восприятия, с развитием речи учащихся, а также с особенностями развития памяти и логического мышления.

1.1 Особенности развития слухового восприятия у учащихся с нарушением слуха

Эффективность процесса формирования прочных вычислительных навыков зависит от индивидуальных особенностей ребенка, уровня его подготовки и организации вычислительной деятельности. Развитие восприятия не происходит само собой. Здесь очень велика роль учителя, который повседневно воспитывает умение не просто смотреть, но и рассматривать, не просто слушать, но и прислушиваться, специально организует деятельность учащихся по восприятию тех или иных объектов, учит выявлять существенные признаки и свойства предметов и явлений, указывает, на что следует обратить внимание, приучает их планомерно и систематично анализировать воспринимаемые объекты. Чем ученик активнее участвует в учебной деятельности, тем быстрее и полнее идёт развитие его восприятия.

Слуховое восприятие развивается, прежде всего, как средство общения и взаимодействия между людьми. Развивающееся слуховое восприятие имеет решающее значение для возникновения и функционирования словесной речи у человека.

Развитие навыка слухового восприятия устной речи у учащихся с нарушением слуха представляет собой сложный процесс, который неразрывно связан с усвоением языка, произносительных умений, развитием познавательной деятельности ребенка, накоплением у него жизненного опыта. Развитие дифференцированного слухового восприятия звуков речи происходит в тесном взаимодействии с развитием произносительной стороны речи. Взаимосвязь функций слухового и речедвигательного анализаторов в процессе формирования произношения подробно раскрыта в работах Ф.Ф.Рау[21].Развитие речевого слуха происходит в связи с усвоением знаний слов, овладением грамматическими закономерностями и продолжается весь период обучения. Развитие слухового восприятия происходит в процессе слухо-зрительного восприятия ограниченной части речевого материала на всех уроках и при условии постоянного использования звукоусиливающей аппаратуры. Задачей, работы по развитию слухового восприятия слабослышащих учащихся является развитие остаточного слуха, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию на слух речевого материала.

1.2 Особенности развития речи у учащихся с нарушением слуха

Специальная школа для слабослышащих детей - это своеобразная школа речи, в которой все ученики учатся понимать обращённую к ним речь и говорить. Речь - это процесс использования языка для общения. Вопрос о закономерностях развития интеллекта и речи в их взаимной связи, поставленный в свое время Л.С.Выготским [7] не утратил значения в современной ситуации. По мнению Л.С.Выготского [7] «... общение, не опосредствованное речью или другой какой-либо системой знаков или средств общения, возможно, только самого примитивного типа и в самых ограниченных размерах».

Важной особенностью развития учащихся с нарушением слуха является почти одновременное овладение ими несколькими видами речи - словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой.

Речевое общение детей с нарушениями слуха формируется в условиях различных видов деятельности. Все виды речевой деятельности формируются в единство.

Следствием речевого недоразвития слабослышащих детей, как установлено исследованиями Р.М.Боскис [4], Л.Г. Тиграновой [28] и др., являются суженность, неполнота представлений о мире, частичная их искаженность, а также некоторые особенности логических понятий.

Таким образом, в речевом развитии детей с нарушением слуха наиболее наглядно и ярко выступает их своеобразие по сравнению с нормально слышащими детьми - поздние сроки начала овладения словесной речью, одновременное и параллельное усвоение разных видов речи (словесной и жестовой; устной, письменной, дактильной), трудности овладения словарным составом и грамматическим строем словесной речи. Все эти особенности влияют на развитие других познавательных процессов, прежде всего мышления, сказываются на формировании личности детей, их познавательных интересов.

1.3 Особенности развития памяти у учащихся с нарушением слуха

Определенные особенности обнаруживаются в развитии памяти у глухих детей. Р.М.Боскис [4] показано, что глухие дети с большим трудом, чем слышащие, запечатлевают образы предметов во всем их своеобразии. Они склонны либо упрощать внешнюю структуру воспринятого предмета, уподоблять его ранее сложившемуся, привычному представлению, либо чрезмерно подчеркивать его отличительные черты.

Отмеченные особенности образной памяти глухих детей наиболее отчетливо обнаруживаются в самом начале школьного возраста и становятся все менее заметными к среднему школьному возрасту. В целом глухие дети уступают слышащим по умению использовать средства для запоминания, что снижает продуктивность воспроизведения (Т. В. Розанова) [23] .

Процесс запоминания у слабослышащих детей опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотношению вновь воспринятого с удержанным ранее. Особенности возникающего образа предмета зависит от восприятия, и влияют на последующее запоминание и воспроизведение. Исследования Т.В.Розановой [23] показали, что при запоминании наглядного материала учащиеся с нарушением слуха по всем показателям развития обзорной памяти отстают от нормально слышащих сверстников. В процессе развития разница в успешности запоминания наглядного материала между учащимися с нарушением слуха и слышащими постепенно уменьшается. Также исследование особенностей произвольного запоминания предметов, схематических фигур показали, что у детей с нарушением слуха сложившиеся в опыте системы образов оказываются менее дифференцированными, менее прочными, менее устойчивыми, чем у слышащих сверстников. Перечисленные особенности непроизвольного и произвольного запоминания наглядного материала накладывают отпечаток и на прочность запоминания, на длительность хранения материала в памяти. Также учащиеся с нарушением слуха не могут передать содержание текста своими словами, поэтому стремятся к дословному его воспроизведению. По мнению М.И.Никитиной [26] у этих учащихся не только не достаточен словарный запас, а также они не могут вырвать слово из определенной группы слов и использовать его в соответствии с его значением в других сочетаниях.

В процессе развития учащихся с нарушением слуха образы памяти совершенствуются, формируется умения пользования различными средствами для запоминания. Для развития образной памяти необходимо развивать их речь, формировать мыслительные операции - анализ и синтез, сравнения, абстракцию; учить их использовать различные средства для запоминания. Исследования свидетельствуют о том, что продуктивность словесной памяти может быть значительно повышена, если активизировать мыслительную деятельность детей при запоминании материала путем организации определенной работы с ним. В процессе развития происходит изменение способов запоминания, т.е. память из непосредственной превращается в опосредованную, из непроизвольной - в произвольную. Кроме того, происходит возрастание объема запоминаемого материала, увеличение прочности его удержания.

Большое влияние на эффективность запоминания оказывают мотивы, возникающие в ходе учебной деятельности: понимание учеником необходимости запомнить, стремление проявить себя, показать возможности своей памяти, интерес к самому содержанию материала. Чем больше положительных эмоций сопровождают процесс запоминания, тем полнее и устойчивее он будет.

1.4 Особенности развития логического мышления у учащихся с нарушением слуха

Отечественная сурдопсихология развивалась под влиянием идей Л.С.Выготского [7] о соотношении мышления и речи. Понимание отечественными учеными связи между мышлением и речью как внутреннего единства этих процессов позволило раскрыть многие аспекты этого единства и охарактеризовать внутреннюю речь как механизм мыслительной деятельности. Отечественные авторы (Т.В.Розанова [23]) обращают внимание на то, что у детей с нарушенным слухом, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих и на иной сенсорной основе, именно в развитии мышления наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в развитии других познавательных процессов. Данные особенности проявляются уже в формировании наглядно-действенного мышления. Наглядно - действенное мышление включает в себя внешние действия с предметом, при этом ребенок использует различные предметы в качестве средств для достижения цели. Своеобразие наглядно - действенного мышления заключается в том, что при переносе недостаточно разделяется принцип связи вещей и структура собственного действия ребенка. Установлено, что слабослышащие дети приобретают умение решать наглядно-действенные задачи в более старшем возрасте, чем слышащие. Для детей с нарушением слуха на протяжении всего обучения в начальной школе характерно использование элементарных способов действия, например подражание образцу действия взрослого, копирование его.

Важную роль играет развитие речи при переходе к следующей стадии - наглядно-образному мышлению. Усваивая обозначения предметов, их признаков, отношений, ребенок приобретает способность осуществлять мысленные действия с образами предметов. Основной недостаток функционирования наглядного мышления у детей с нарушениями слуха состоит в том, что у них чрезвычайно долго сохраняются трудности в переходе от предметно-действенных к умственным формам интеллектуальных операций и обратно. Данные трудности обусловлены тем, что недоразвитие речи препятствует образованию у детей практического опыта, который тесно связан с речевым общением. Дети с нарушением слуха до усвоения словесной речи и в процессе овладения ею, длительное время продолжают оставаться на стадии наглядно-образного мышления. Наглядно-образное мышление служит фундаментом для формирования словесно-логического мышления. Развитое наглядно-образное мышление подводит детей к порогу логики, позволяет создавать обобщенные модельные представления, на которых строится формирование понятий. Согласно исследованиям, все мыслительные операции у детей с нарушением слуха проходят становление в более поздние сроки, чем у слышащих. В развитии анализа и синтеза у детей с нарушениями слуха также наблюдается отставание, так как их жизненный опыт менее разнообразен, позже формируется умение выделять как общие, так и специфические признаки объектов, для них характерно длительное использование общих терминов, а не специальных обозначений, анализ остается менее детализированным. Недостатки развития анализа отрицательно сказываются на синтезе - он дольше остается менее последовательным и систематическим. Применение различных средств наглядности: картин, таблиц, дидактического и раздаточного материала. Использование наглядности помогает созданию у учащихся конкретных представлений об изучаемых явлениях, поддерживает интерес к изучаемому, способствует сознательному его усвоению.

В развитии словесно - логического мышления у детей с нарушением слуха наблюдается еще большее своеобразие по сравнению с его развитием у слышащих сверстников. Словесно - логическое мышление характеризуется использованием понятий, логических конструкций, формирующихся и функционирующих на базе языковых средств. В связи с этим большое значение приобретает вопрос о соотношении в развитии мышления и речи. Как говорил Л.С.Выготский, [7] «... высшие, присущие человеку формы психического общения возможны только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность».

Большие трудности испытывают дети с нарушениями слуха при решении многих задач, сформированных словесно. Особые трудности возникают при необходимости сделать умозаключение по содержанию текста, которое предлагает совершение анализа и синтеза сведений, предъявленных в словесной форме. В процессе обучения детей с нарушениями слуха необходимо учитывать индивидуальные особенности развития их мышления, типы соотношений наглядных и понятийных форм мышления.

В результате анализа особенностей перехода от одного вида мышления Т.В.Розанова [23] выделяет ряд условий развития словесно-логического мышления учащихся с нарушением слуха.

1) Формирование речи как средства мыслительной деятельности.

2) Обучение умению мыслить обратимо, понимать относительность тех или иных явлений.

3) Формирование словесно-логического мышления - развитие всех мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение).

4) Овладение началами логической грамоты.

Такое целенаправленное формирование позволяет точнее и глубже понимать тексты, относящиеся к разным учебным предметам; лучше осознавать смысл арифметических задач и успешнее их решать.

Выводы по главе I

Эффективность процесса формирования прочных вычислительных навыков зависит от индивидуальных особенностей ребенка, уровня его подготовки и организации вычислительной деятельности.

Специфической деятельностью, через которую учащиеся формируют вычислительные навыки, является их учебная деятельность и на устном счёте. Чем ученик активнее участвует в учебной деятельности, тем быстрее и полнее идёт развитие его восприятия, особенностей непроизвольного и произвольного запоминания, речевое развитие. Необходимо стимулировать у учащихся с нарушением слуха развитие наглядно-действенного мышления и на основе его в дальнейшем – образного мышления. Учебная деятельность, как и другие виды деятельности, побуждается мотивом. Включение в учебную деятельность элементов занимательности, способствует проявлению школьниками положительных эмоций, которые помогают им преодолеть трудности и придают уверенность в своих силах. Это важно и для компенсации и коррекции таких личностных изменений, как неуверенность в своих силах, боязнь трудностей. Без конкретной программы деятельности учащихся, без алгоритмов, системы приемов на устном счёте трудно организовать процесс формирования вычислительных навыков. Поэтому необходима систематическая организация устного счёта с разнообразными видами работ, связанных с вычислениями, развитием речи и логического мышления и специальная коррекционная работа, основанная на данных обследования.

Глава II

Исследование роли устного счёта в формировании вычислительного навыка у учащихся с нарушением слуха

Устный счет на уроках математики способствует развитию и формированию прочных вычислительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в привитии и повышении у детей познавательного интереса к урокам математики, как одного из важнейших мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического мышления и развития личностных качеств ребенка. Создание определённой системы повторения ранее изученного материала дает учащимся возможность усвоения знаний на уровне автоматического навыка. Для достижения правильности и беглости устных вычислений, при проведении устного счета каждый учитель придерживается следующих требований:

• упражнения для устного счета выбираются не случайно, а целенаправленно;

• задания должны быть разнообразными, предлагаемые задачи не должны быть легкими, но и не должны быть «громоздкими»;

• тексты упражнений, чертежей и записей, если требуется, должны быть приготовлены заранее;

• к устному счету должны привлекаться все ученики;

• при проведении устного счета должны быть продуманы критерии оценки (поощрение).

Исследование происходило 2014-2015 учебном году у учащихся 2 «А» класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната II вида, г. Сарапула Удмуртской Республики.

Цель исследования: разработать систему заданий, упражнений, методов формирующих вычислительный навык по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах от 11 до 20».

Объектами исследования были вычислительные навыки сложения и вычитания чисел в пределах от 11 до 20.

Методами исследования явились наблюдения за усвоением программного материала в естественных условиях урока, анализ самостоятельных работ.

В исследовании участвовали учащиеся 2 «А» класса школы-интерната II вида. В классе 11 человек. Из них мальчиков - 6, девочек - 5. Класс первого отделения, со средним уровнем остаточного слуха, поэтому работа по накоплению и закреплению словарного запаса, уточнению звукового состава речи, усвоению грамматической системы языка, овладению разными формами и видами речевой деятельности осуществляется на основе остаточного слуха путем применения экрана, использованием дактильной речи и индивидуальных слуховых аппаратов.

Юлиана М. -7 лет, 1 степень сенсоневральной тугоухости, познавательная активность достаточно высокая, хорошая зрительная память. Артём Ш. - 8 лет, имеет глухоту справа, левое ухо - СНТ III-IV степени, снижены внимание и работоспособность. Диана Б. - 8 лет, 1 степень СНТ, заметно снижены все виды памяти. Влад Г. - 8 лет, СНТ III - IV степени, мальчик любознательный, старается всё понять, запомнить. Кристина Д. - 9 лет, СНТ II степени, наиболее развита зрительная память, не всегда внимательна, занижена самооценка. Девочка сирота. Кирилл Д. - 8лет, 1степень СНТ, достаточно высокий темп мыслительной деятельности. Мальчик гиперактивный. Лейла П. - 8 лет, 1 степень СНТ, достаточно хорошо воспринимает материал. Саша В. - 9 лет, СНТ III степени. У Саши замедленный тип мыслительной деятельности, он долго не включается в работу, чаще просто сидит, на вопросы отвечает повторением этих же вопросов. Долго переключаются с одного вида деятельности на другой. В этом году в класс пришли трое детей: Илья Б., Серёжа Д., Кристина К. Илья Б. – 9 лет, СНТ II степени, во втором классе обучается второй год. Илья быстро утомляется, снижены все виды памяти. Серёжа Д. - 8 лет, 1степень, наиболее развита слуховая память. Кристина К. - 8 лет, 1степень СНТ имеет альбинизм, горизонтальный нистагматизм, зрение 0,04. Девочка может обобщать, анализировать. Сурдопедагогом нашей школы было проведено исследование слуховых и речевых возможностей учащихся, их словарный запас. В качестве контрольного материала использовались списки слов, разработанные Л. В. Нейманом.

Исследование слуховых и речевых возможностей учащихся.

| Имя | Речевые возможности | Словарный запас | |||||

| Высокий | Средний | Низкий | Высокий | Средний | Низкий | ||

| Кирилл Д. |

| + |

|

| + |

| |

| Диана Б. |

| + |

|

| + |

| |

| Кристина К. | + |

|

| + |

|

| |

| Юлиана М. |

| + |

|

| + |

| |

| Серёжа Д. |

|

| + |

| + |

| |

| Лейла П. | + |

|

| + |

|

| |

| Влад Г. |

|

| + |

|

| + | |

| Кристина Д. |

| + |

|

| + |

| |

| Саша В. |

|

| + |

|

| + | |

| Артём Ш. |

|

| + |

|

| + | |

| Илья Б. |

|

| + |

|

| + | |

2.1 Методы исследования

1. Анкетирование учащихся с нарушением слуха.

Цель: проверить отношение учащихся к устным вычислениям.

Для каждого из детей была напечатана и предложена анкета. После инструкции учителя Кирилл Д. Диана Б., Кристина К. Юлиана М. Серёжа Д., Лейла П. заполнили анкету. Индивидуально необходимо было объяснить Владу Г., Кристине Д., Саше В., Артёму Ш., Илье Б.

Анкета.

1) Имя

2) Любишь ли ты устный счет?

3) Какие задания ты любишь выполнять на уроках математики? (решать

выражения, задачи, задачи - смекалки, с фигурами,)

4) Ты быстрее решаешь устно или письменно?

Полученные данные (см. приложение № 1, таблица № 1)позволили получить следующие результаты: 64 % детей нравится устный счет, больше всего им нравится находить значения выражений, упражнения в виде игры. 73 % учащихся лучше считают письменно, чем устно. Исходя из результатов анкет, есть основания полагать, что дети не стремятся к устному выполнению вычислений.

2. Самостоятельная работа учащихся с нарушением слуха.

Цель: проверить уровень сформированности вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха при сложении и вычитании чисел в пределах 20.

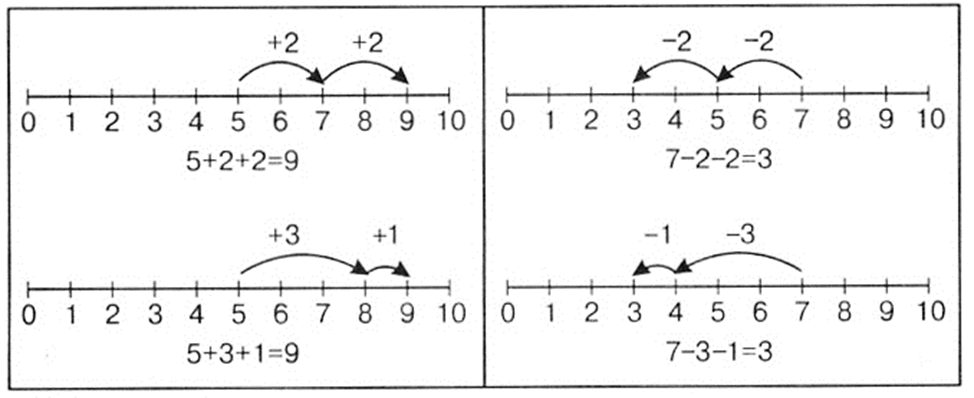

Для каждого из детей была напечатана и предложена самостоятельная работа. Перед выполнением работы повторили материал, используя схемы, плакаты:

- сложение и вычитание чисел в пределах 20;

- названия компонентов при сложении и вычитании;

- значение выражений «увеличить на (+) , уменьшить на (-) »

- вычесть, минус – «-»

- прибавить, плюс – «+»

Дополнительное объяснение было дано Саше В.

1.9 + 3

2. 17 - 9

3. Слагаемые 7 и 6. Найди сумму.

4. Уменьшаемое – 11, вычитаемое – 4. Вычисли разность.

5. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое – 8, разность – 4?

6. Увеличь 4 на 9.

7. Уменьши 16 на 8.

8. Вычти из 15 число 6.

9. К 6 прибавить 8.

10. 20 плюс 1.

11. 19 минус 7.

12. Вычисли и запиши ответ: 10 – 8 + 18.

2.2 Результаты исследования

Самостоятельная работа учащихся с нарушением слуха.

| Имя | 9+3 | 17 - 9 | сумма | разность | вычитаемое | увеличь | уменьши | вычти | прибавь | плюс | минус | 10 – 8 + 18 | успешность |

| Кирилл Д. | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 75% |

| Диана Д. | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 59% |

| Юлиана М. | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 66% |

| Кристина К. | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 83% |

| Серёжа Д. | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 50% |

| Лейла П. | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | 59% |

| Влад Г. | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 66% |

| Саша В. | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 33% |

| Артём Ш. | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | 41% |

| Кристина Д. | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 50% |

| Илья Б. | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 41% |

| успешность | 83% | 41% | 66% | 33% | 33% | 50% | 83% | 59% | 91% | 91% | 50% | 33% |

|

При выполнении работы возникли следующие ошибки:

- при вычитании в пределах 20 с переходом через десяток;

- при понимании названий компонентов сложения и вычитания;

- перепутаны слова «сумма» и знак «+», «разность» и знак «-»;

- в понятиях «увеличить, (уменьшить)».

Вывод: исследование показало, что понимание учащимися терминов находится на низком уровне. Необходимо обратить внимание на развитие у учащихся словесной речи и связать её с математическими терминами, продолжить работу, направленную на формирование устных вычислительных навыков, на развитие внимания, памяти.

Проведённое исследование доказывает, что процесс формирования вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха затрудняется. Это происходит из-за того, что у учащихся существуют проблемы формирования понятий, оценка интеллекта, а также особенности мышления и процессов восприятия и запоминания. Для достижения эффективности формирования вычислительных навыков необходим системный подход к проведению устных вычислений.

Глава Ш

Системный подход к проведению устных вычислений, как фактор формирования вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха

В условиях коррекционной школы для учащихся детей с нарушением слуха, устные вычисления является обязательными на каждом уроке. Это объясняется не только значимостью вычислительных навыков для дальнейшего обучения в школе, но и их практической необходимостью в жизни людей. По результатам диагностики вычислительных навыков учащихся с нарушением слуха сделан вывод, что формирование вычислительных навыков требует от учащихся определенного уровня речевого развития, развития процессов восприятия и запоминания, словесно-логического мышления. Автором была разработана система заданий и упражнений (См. Приложение № 2). Используемые вычислительные задания характеризуются разнообразием (вариативностью) формулировок, неоднозначностью решений, выявлением разнообразных закономерностей и зависимостей, использованием различных моделей (предметных, графических, символических), что позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка, его жизненный опыт, развивать предметно-действенное и наглядно-образное мышление и постепенно вводить ребенка в мир математических понятий, терминов и символов, развивать у слабослышащего ученика познавательный интерес к овладению знаниями.

Таким образом, автор предлагает систематическое проведение устных вычислений, приведение устных упражнений в систему, расширение форм проведения устного счёта.

3.1 Система работы

| Систематическое проведение устного счёта предусматривает: отведение на каждом уроке для устного счёта 3-7 минут; соответствие устного счёта теме и цели урока; привлечение к устному счету всех учеников; продумывание критерий оценок (поощрение); повышение у детей познавательного интереса к урокам математики. | Система устных упражнений предполагает: четкое определение (исходя из целей урока) объема и содержания устных заданий; отбор оптимальных по количеству упражнений; чёткость формулировок; соблюдение принципа: от простого к сложному; использование таблиц как справочника пока это необходимо; установление правильного соотношения в применении слухового и зрительного восприятия. | Форма проведения устного счёта разнообразна: включение элементов занимательности; использование дидактических игр; счет на время; дифференцированные задания, с учетом умственных и психологических возможностей; задания на развитие и совершенствование внимания, восприятия, развития наблюдательности; -использование ТСО |

Использование разнообразных устных упражнений на уроках математики может быть эффективным, если в процессе обучения детей с нарушением слуха в системе проводить устный счёт и активно использовать упражнения, связанные с речевым и словесным развитием, опираясь на познавательный интерес к предмету.

3.2 Устный счёт в формировании вычислительных навыков

Формирование вычислительных навыков обеспечивается построением начального курса математики и использованием соответствующих методических приёмов. Но многие учащиеся испытывают определённые трудности при овладении вычислительными навыками.

Познавательный интерес – один из важнейших мотивов учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Активизация познавательной деятельности слабослышащих учащихся без развития его познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный тонус учебного процесса - на таком этапе урока как устный счёт - важное условие. Развитие познавательного интереса у ребёнка, помогает учителю успешнее формировать вычислительные навыки учащихся с нарушением слуха.

Укрась елочку шарами.

Цель: совершенствовать вычислительные умения.

Детям предлагается рассмотреть пример под рисунком и нарисовать на первом ярусе елочки число шаров, равное первому слагаемому. На втором и третьем ярусах нужно нарисовать такое их число, которое равно второму слагаемому. При этом количество шаров на втором ярусе должно дополнять количество шаров на первом до 10. На третьем ярусе дети должны изобразить остальные шары.

В этой игре ученики осознают приемы сложения на основе наглядности. Характерной чертой объяснительно-иллюстративного метода является выполнение действий по образцу.

Соедини картинку с выражением.

Реши выражения и прочитай имя героя.

Вставьте пропущенные числа:

а)5,15,…35,45;

б)34,44,54…,…,84;

в)12,22,…,42,52,…72;

Сравнение двух или более предметов

1).Чем отличается треугольник от четырехугольника?

2).Найдите общие признаки у следующих чисел:

а)5 и 15 б)12 и 21 в)20 и 10 д)8 и 18

Упражнения, направленные на формирование умения делить объекты на классы по заданному основанию

1. Раздели на 2 группы следующие числа:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Четные числа______________

Нечетные числа____________

К какой группе отнесешь числа: 16,31,42,18,37?

2. Раздели на 2 группы следующие числа:

2,13,3,43,6,55,18,7,9,31

однозначные числа____________

двузначные числа______________

3. Назови группы чисел одним словом:

а) 2,4,6,8 – это ________________

б) 1,3,5,7,9 – это ______________

а) 2,4,7,9,5,6-это_______________

4. В каждой цепочке чисел найди закономерность и вставь пропущенные числа.

3, 6, 9, … 15, 18 (каждое последующее число больше предыдущего на 3)

65, 60, 55, … 45, 40 (каждое последующее число меньше предыдущего на 5)

12, 23, 34, … 56, 67 (к каждому последующему числу прибавляли по 11).

Нахождение значений математических выражений.

- найдите разность чисел 100 и 9.

- найдите значение выражения С - К , если С = 100, К = 9.

Выражения могут предлагаться в разной словесной форме:

- из 100 - 9; 100 минус 9

- уменьшаемое 100, вычитаемое 9, найдите разность

- найти разность чисел 100 и 9

- уменьшить 100 на 9 и т.д.

|Уменьшаемое |12 |14 |15 |17 |28 |

|Вычитаемое |10 |10 |10 |10 |10 |

|Разность | | | | | |

|Слагаемое |9 |9 |9 |9 |8 |8 |7 |7 |

|Слагаемое |9 |8 |7 |6 |6 |5 |5 |4 |

|Сумма | | | | | | | | |

Игра “Продолжи цепочку” – я читаю пример, а затем кидаю мячик, тот, кто его поймал должен назвать ответ и объяснить, как решал: 7+4; 6+5; первое слагаемое 9, второе 4; первое слагаемое 7, второе 7; назовите сумму 8 и 6; назовите сумму 8 и 8;

Цель: повышать уровень познавательного интереса к уроку математики.

Кто-то стер все знаки у примеров. Давайте попробуем их восстановить.

6*2*1=9, 10*3*4=3, 5*4*2=7, 6*3*4=5

Необходимым условием проведения устного счёта для учащихся с нарушением слуха является речевое развитие. Формирование словесной речи выступает обязательным фактором при изучении математики учащимися с нарушением слуха, так как благодаря постепенному овладению лексическими средствами и грамматическим строем языка они приобретают возможность усвоения системы математических знаний.

Речевое развитие – это систематическая работа на каждом уроке. Словесной речью дети с нарушением слуха могут овладеть только в условиях специального обучения. Учащиеся познают речь, опираясь на зрительное восприятие, подкреплённое речевыми двигательными ощущениями.

Речевое общение обучающихся с нарушением слуха формируется в условиях различных видов деятельности. На разных этапах обучения в качестве одного из компонентов языковой способности выступает символизация, служащая переходом между делом и словом. В процессе обучения используют различные типы символов, подкрепляющие и расширяющие значения слов: картинки, схемы, стрелки, планы, рисунки, фигурки. Трудности возникают при овладении математической речью в связи с тем, что математические ситуации могут быть выражены как в словесной форме, так и с помощью математической символики (приложение 3). Если материал даётся только в речевой форме без её предметной интерпретации, то это приводит к формальному усвоению знаний и умений.

На уроках математики работа над словесной речью мы выстраивали в направлении развития слуховой функции и произносительных навыков обучающихся, совершенствования знаний грамматического строя языка и расширения лексико-фразеологического запаса школьников.

Замена слова другим словом или словосочетанием, значение которого усвоено обучающимися, воспитанниками с нарушением слуха. Поскольку не ко всякому слову можно подобрать соответствующую замену, чаще всего незнакомое слово заменяем таким синонимом, значение которого не полностью совпадает с заменяемым; смысл слова – заменителя уточняем.

Таким образом, формирование математической речи определяется как предметным содержанием ситуации, так и характером речевого отражения. Поэтому на уроках математики проводится специальная работа, направленная на формирование речевого развития.

-Как прибавить к числу 4? -Как из числа вычесть 4?

Рассуждение детей:

| Алгоритм | Алгоритм |

| 1. Чтобы к числу прибавить 4, надо… | 1. Чтобы из числа вычесть 4, надо… |

| 2. Прибавить 2,получится… | 2. Вычесть 2,получится… |

| 3. Прибавить ещё 2, получится… | 3. Вычесть ещё 2, получится… |

Состав чисел в пределах 20.

Какую ошибку допустил Пятачок?

- Попробуйте ответить на мой вопрос в рифму: Кто же перед нами?

Пятачок с шарами.

- Какую ошибку допустил Пятачок?

- Что можно рассказать о числе 7?( Число …стоит за…, число… стоит перед…, число ..стоит между… и…).

Верная дорога .

На придорожном камне надпись: "Верная дорога та, где ответ не самый большой и не самый маленький". По какой дороге идти Ивану?

Самое большое число - …, самое маленькое - …, значит верная дорога - … .

Восстанови числа.

Объясни, сколько кругов спряталось? Почему?

Успехи, достигнутые в овладении словесной речью и в усвоении математических знаний, содействуют развитию логического мышления учащихся с нарушением слуха. Логическое мышление есть мышление речевое, в котором слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса.

Наглядно - действенное мышление - это исходная форма мышления. Его недоразвитие предопределяет трудности в формировании наглядно-образного мышления, которое предполагает оперирование образами представления, которые должны быть достаточно четкие, подвижные, а также необходимо представить себе те преобразования, которые нужно с ними произвести, и конечный результат этих преобразований.

Большие успехи достигаются в развитии наглядно – схематического мышления: обучающиеся учатся пользоваться схемой, создавать конструкции предложений, пользуясь алгоритмом. Это даёт возможность школьникам действовать в пределах реального пространства, используя предложенные объекты (приложение № 3).

Исследования показали, что наибольшие трудности возникают у детей с нарушением слуха при овладении логическими и понятийными формами и способами мышления. Это происходит вследствие того, что весь процесс развития осуществляется в единстве с речевой деятельностью. Разные способы словесного выражения одной и той же ситуации обеспечивают речевую практику, способствуют развитию гибкости, обратимости мышления. При формировании мышления необходимо развитие умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизацию, абстракцию).

Конкретно - понятийное мышление - это начальная форма логического мышления. Все мыслительные операции, которые формируются в этот период, тесно связаны с опорой на наглядный, конкретный материал.

Составьте числовое выражение по рисунку.

Узнавание предметов по заданным признакам

1.Какой предмет обладает одновременно следующими признаками:

а) имеет 4 стороны и 4 угла;

б) имеет 3 стороны и 3 угла.

Выделение признаков предметов:

1.Из каких цифр состоит число: 27?

2.С какой цифры начинаются числа:14,18,25,46,37,56?

3.Назовите признаки треугольника, квадрата, пятиугольника.

Математические бусы

Как попугай составил примеры?

Рассуждения детей:

… большой 2) ….треугольников

… маленьких …. кругов

3) … синих фигур

…. красных фигур

3.3 Эффективность системы работы

Работа по формированию вычислительных навыков трудоемкая и требует длительных упражнений, поскольку автоматизация навыка происходит очень медленно. Кроме этого, у учащихся с нарушением слуха с трудом формируются навыки отвлеченного счета, а иногда смешивают действия сложения и вычитания. Сознательному прочному усвоению материала способствует постепенность, поэтапность обучения учащихся Формирование вычислительного навыка происходит в процессе работы, которая складывается из ряда взаимосвязанных звеньев: знакомства на предметной основе с соответствующим свойством арифметического действия, словесного комментирования предметных операций и математических записей, отражающих свойство действия, упражнений в использовании свойства действия при решении специальных примеров. Наблюдая за учениками, можно сказать, что плохая успеваемость часто результат неорганизованного внимания детей. Младшие школьники часто недостаточно точно дифференцируют сходные объекты. Это связано с возрастной слабостью аналитической функции при восприятии. С этой целью перед началом работы используется установка на внимание, создаётся особый настрой у класса. Необходима и реализация последующих педагогических условий: обеспечение мотивации обучающихся, деятельностный и личностно-ориентированный подходы, применение активных игровых методов обучения.

В ходе формирующего эксперимента регулярно проводились промежуточные срезы с целью выявления особенности работы при формировании вычислительных навыков, с учётом этих особенностей определились последовательность и приёмы коррекционно-педагогического воздействия.

Данное исследование проводилось с сентября 2014 года по апрель 2015 года. После этого было организовано повторное исследование. Применялись приемы, описанные в части II работы. И полученные результаты сравнивались с предыдущими, что отражено в таблице и графиках.

сентябрь 2014/апрель 2015

| Имя | 9+3/12+9 | 17 – 9/24-8 | сумма | разность | вычитаемое | увеличь | уменьши | вычти | прибавь | плюс | минус | 10 – 8 + 18 | успешность | |||||||||||||||

| Кирилл | 2014 | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 75% | ||||||||||||||

| 2015 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 90% | |||||||||||||||

| Диана Д. | 2014 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 58% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 75% | |||||||||||||||

| Юлиана | 2014 | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 66% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | 75% | |||||||||||||||

| Кристина К | 2014 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 83% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 90% | |||||||||||||||

| Серёжа Д. | 2014 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 50% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 66% | |||||||||||||||

| Лейла П. | 2014 | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 58% | ||||||||||||||

| 2015 | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 66% | |||||||||||||||

| Влад Г. | 2014 | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 66% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 83% | |||||||||||||||

| Саша В. | 2014 | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 33% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 41% | |||||||||||||||

| Артём Ш. | 2014 | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | 41% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | 66% | |||||||||||||||

| Кристина Д. | 2014 | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 50% | ||||||||||||||

| 2015 | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 66% | |||||||||||||||

| Илья Б. | 2014 | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 41% | ||||||||||||||

| 2015 | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 50% | |||||||||||||||

| успешность сентябрь 2014 (проценты-%) | 83 | 41 | 66 | 33 | 33 | 50 | 83 | 59 | 91 | 91 | 50 | 33 | | |||||||||||||||

| успешность апрель2015 (проценты-%) | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 83 | 75 | 91 | 91 | 75 | 50 | | |||||||||||||||

Итак, результаты проведенной работы показали, что у учащихся с нарушением слуха произошли положительные изменения в развитии вычислительных навыков. Детям стало интереснее работать, они стали лучше усваивать программный материал, речь их стала более связной. Значит, если в процессе обучения систематически и активно использовать разнообразные устные упражнения, связанные с речевым и словесным развитием, то у обучающихся с нарушением слуха будут лучше формироваться и вычислительные навыки.

Таким образом, предложенная система приемов оказалась эффективной.

Заключение

Устный счет активизирует мыслительную деятельность учащихся. Хорошее начало урока способствует организованной работе ребят в течение всего занятия. Чтобы увлечь детей, надо включать во время устного счета игры и игровые моменты. Усвоение математических знаний, умений и навыков зависит как от содержания используемых упражнений, так и от их количества. Важны паузы отдыха, применение и использование опорных сигналов.

Формирование вычислительного навыка требует напряжения со стороны ученика, вот почему в такой работе необходимо использовать педагогику сотрудничества, индивидуальный подход к учащимся, дифференцированные задания. В результате исследования роли устного счёта в формировании вычислительных навыков у учащихся с нарушением слуха обнаружилось, что правильно подобранная система упражнений на устном счёте способствует развитию словесной речи, развитию логического мышления, развитию познавательного интереса и является необходим условием для формировании вычислительных навыков. Организованная на этой основе коррекционная работа строится с использованием различных методов, направленных на достижение цели обучения. Наиболее часто используются методы, определяющие способы деятельности ученика: наглядные, практические, словесные и игровые методы. В результате этой работы отмечены положительные изменения в формировании вычислительных навыков учащихся с нарушением слуха: увеличилась скорость вычислений, повысился интерес к предмету.

Таким образом, правильно организованная работа на устном счёте способствует формированию вычислительных навыков учащихся с нарушением слуха. Следует продолжить работу в этом направлении.

Список литературы

1. Андреева Е.И. Активизация познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Сборник научных трудов.- Ленинград, 1973 г.

2. Белошистая А. В. Методика преподавания математики в начальной школе. - М.: Владос, 2005г.

3. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М.:2002 г.

4. Боскис P.M. Учителю о детях с нарушением слуха - М.: Просвещение, 1975 г.

5. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети. - М.: 1963 г.

6. Боскис P.M. Вопросы специального обучения слабослышащих детей.

- М. :Просвещение, 1965 г.

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти том, Т.2,1982 г.

8. Головиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. - М.: 2001г.

9. Жигалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике для 1класса. М.: Просвещение, 1989г.

10. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников.

- М.: Просвещение, Владос, 1994г.

11. Иванова Т.И. «Устный счёт». - Начальная школа,№ 6, 1999 г.

12.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб. пособие для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений / Н.Б. Истомина - М.: Издательский центр "Академия", 2002г.

13. Клименкова В.А. «Для устного счета» - Начальная школа, № 5, 1994г.

14. Марциновская Е.Н. Основы предметно-практического обучения глухих школьников.- М.: Педагогика,1985 г.

15. Мишенева Т.С. «Приемы организации устного счета» - Начальная школа, № 12, 1995 г.

16. Нейман Л. В., Богомильский М. Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. Владос, 2000 г.

17.Особенности усвоения учебного материала слабослышащими учащимися. Под ред. Р.М.Боскис, К.Г. Коровина. М.: Педагогика, 1981 г.

18. Перькова О.И., Сазанова Л.И. «Один из приёмов организации работы по формированию вычислительных навыков» -Начальная школа, №4, 1992 г.

19. Повышение вычислительной культуры учащихся. Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1981 г.

20. Психология глухих детей. Под ред. Ж. И. Шиф, Т. В. Розановой, Н. Я. Яшковой, И. М. Соловьевой. М., 1971.

21. Рау Ф. Ф., Нейман Л. В., Бельтюков В. И. Использование и развитие слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся. М., 1961г.

22. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения младших школьников в условиях нормального и нарушенного слуха. - М.: 1999г..

23. Розанова Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей - М.: 1978 г.

24.Синяк В.А., Нудельман М.М. Особенности психического развития глухого ребенка. — М., 1975.

25.Специальная педагогика. / Под ред. Н. М. Назаровой. — М., 2000.

26. Сурдопедагогика. Под ред. М.И.Никитиной. - М.: Просвещение, 1989 г.

27. Сухова В.Б. Обучение математике в подготовительном- IV классах для глухих и слабослышащих детей. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2002г.

28.Тигранова Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей. - М.: Просвещение, 1978 г.

29. Ушинский К. Д. Избранные труды. В 4 книгах. Книга 1. Проблемы педагогики. – М.: Издательство «Дрофа», 2005г.

30.Хватцев М.Е., Шабалин С.Н. Особенности психологии глухого школьника. — М., 1961г.

31. Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие.3 класс:\ Под ред. Р.Г. Чураковой.- М.: Академкнига \ учебник, 2005г.

32. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 1979г.