Будущий писатель родился в 1870-ом году 22 октября в Воронеже. Иван Алексеевич Бунин стал одним из самых ярких представителей “серебряного века” русской литературы. В его жизни было множество интересных событий, как и у всякого, кто пережил две мировых войны и революцию между ними. Бунин имел разносторонние способности. Он был и писателем, и поэтом, и прозаиком, и переводчиком, и критиком. Иван Алексеевич Бунин - лауреат Нобелевской премии по литературе.

Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, Бунин рано начал самостоятельную жизнь. В юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. Первым из опубликованных произведений Бунина стало стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1887); первый стихотворный сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. В 1903 году получил Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»; в 1909 году был повторно удостоен этой награды за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 году избран почётным академиком по разряду изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

В 1920 году эмигрировал из Советской России и далее жил во Франции. Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Митина любовь», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки», дневниковых записей «Окаянные дни» и других произведений.

В 1933 году Ивану Бунину была присуждена Нобелевская премия по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы» (он – первый русский писатель лауреат Нобелевской премии). Произведения Бунина были неоднократно экранизированы. Образ писателя воплощён в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены».

Детство и раннюю юность провел в деревне, писать и печататься начал рано. Довольно скоро обратила на него внимание и критика. Затем его книги несколько раз были отмечены высшей наградой Российской академии наук — премией имени Пушкина. Однако известности более или менее широкой он не имел долго, ибо не принадлежал ни к одной литературной школе. Сам Иван Бунин называл себя “ни декадентом, ни реалистом, ни романтиком, ни символистом”, то есть не относил себя и своё творчество вообще ни к какому литературному направлению. Кроме того, мало вращался в литературной среде, много жил в деревне, много путешествовал по России и вне России: в Италии, в Турции, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках.

Популярность Бунина началась с того времени, когда он напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы он чувствовал, как с каждым днем все более крепнут его литературные силы. Но тут разразилась война, а затем революция. Бунин был не из тех, кто был ею застигнут врасплох, для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все же действительность превзошла все ожидания: во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России, после захвата власти Лениным, бежали сотни тысяч людей, имевших малейшую возможность бежать. Он покинул Москву 21 мая 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки белых и красных, и 26 января 1920 г., испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал сперва на Балканы, потом во Францию. Во Франции жил первое время в Париже, с лета 1923 г. переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы. В эмиграции им написано десять новых книг.

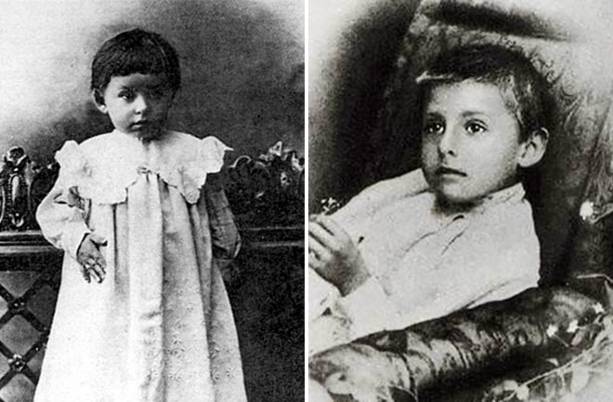

Иван Алексеевич происходил из древнего дворянского рода. Дворянином этот писатель был и по материнской, и по отцовской линии. Но его отец проиграл семейное состояние и приданое жены в карты. Его семья сильно нуждалась. Возможно, так произошло потому, что в семье было еще восемь детей, из которых пятеро умерли, не дожив до пяти лет. В раннем возрасте и будущий писатель был накормлен крестьянскими детьми привлекательно-сочными ягодами ядовитой белены.. Неумолимо приближалась трагедия, однако была спугнута нянькой, отпоившей Ивана молоком и заново втянувшей будущего нобелевского лауреата в суровую реальность бытия.

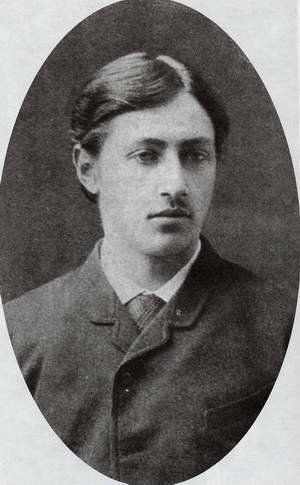

Бунин в детстве.

Бунин в детстве.

В детстве гувернером будущего поэта был студент Московского университета, который и привил Ивану Алексеевичу любовь к чтению. Начальное образование Иван получил благодаря ему. Вскоре он поступил в гимназию, но учился там только четыре года. Считается, что он не мог продолжать дальнейшее обучение по причине крайней бедности.

Ещё ребёнком Бунин выучил ряд иностранных языков – английский, французский, латынь и древнегреческий. Первыми книгами, которые он прочёл в своей жизни, были “Одиссея” Гомера и сборник стихов английских поэтов. В детстве у Ивана Бунина проявился талант к рисованию. Однако, впоследствии он не стал его развивать. Обладая гуманитарным складом ума, поэт не очень дружил с точными науками. Во время учёбы в гимназии ему из всех предметов сложнее всего давалась математика.

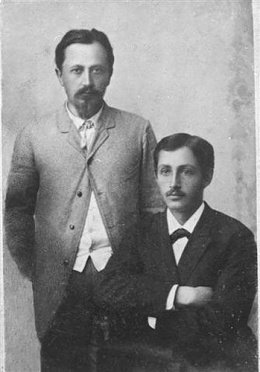

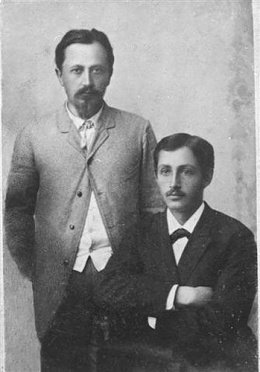

Иван Алексеевич Бунин не смог получить систематическое образование. Из гимназии юного Бунина отчислили после того, как он после новогодних каникул решил попросту не возвращаться на учёбу. Однако, некто на небеси, взявший шефство над будущим гением, потрудился именно в это время сослать в имение Озёрки под надзор полиции старшего брата Юлия. Обремененный грузом знаний, полученных в двух университетах, Юлий приравнял свой вынужденный отпуск к домашнему обучению младшего, так и быть, исключив из состряпанной им лично программы ненавистную Ванечкой математику. Юлий оказал на юного Бунина огромное влияние. Он привил будущему писателю любовь к литературе и сочинительству. Благодаря этому Иван Алексеевич смог получить аттестат.

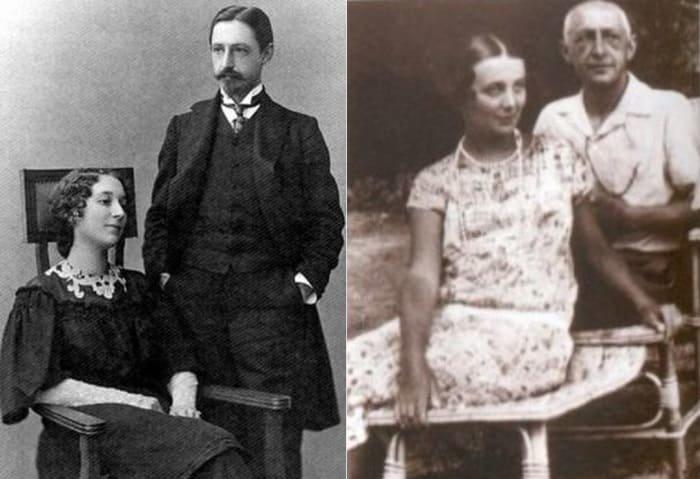

Бунин со старшим братом Юлием.

Бунин со старшим братом Юлием.

В детские годы Бунин был впечатлительным ребенком. Отличался тем, что верил в различные суеверия: никогда не присаживался за стол, если получалось, что он тринадцатый по счету, и избегал буквы «Ф». Ивану Алексеевичу не нравилась буква Ф, поэтому он радовался, что его имя начинается не на эту букву. Он увлекался коллекционированием. Ему нравилось собирать флаконы и фармацевтические коробки. Свои “сокровища” он ревностно оберегал. А ещё ему нравилось определять внешность людей по их затылку, ногам и рукам.

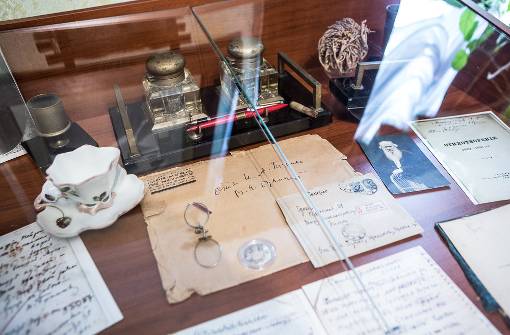

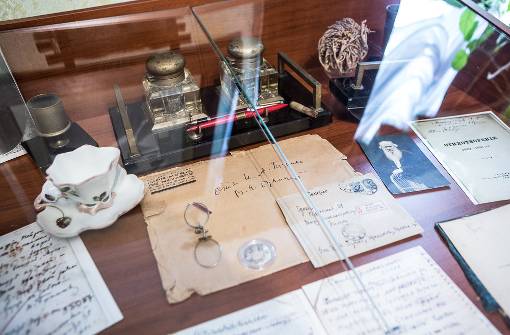

Экспонаты музея Бунина в Озёрках.

Благодаря хорошей физической подготовке и богатой мимике, Бунин мог стать актером, если бы захотел. Он умел симулировать даже несуществующие болезни. Все знали, но каждый раз попадались, ибо к образу умирающего всегда добавлялись новые краски и мерцательная проникновенность. Талантище! Станиславский даже предлагал ему роль Гамлета.

Он не раз говорил, что самым ярким воспоминанием его детства являются стихи Пушкина, которыми в его семье зачитывались все – и родители, и братья. Уже в юные годы у него проявился талант к писательской деятельности. И сочинять стихи он начал еще во время учебы в гимназии. По этой причине Иван начал сотрудничать с разными издательствами. В 15-ем возрасте Бунин написал первый роман, который назвал «Увлечение», но ни одна редакция не согласилась принять этот труд. Первым опубликованным произведением Бунина стало стихотворение, написанное 17-летним автором в качестве некролога для одного из его кумиров, поэта Семена Надсона. А первый поэтический сборник Иван Бунин опубликовал в 21-летнем возрасте. Это издание называлось «На край света».

В роду Бунина было немало выдающихся личностей. Были среди них и литераторы. Писатель очень гордился родством с В.А. Жуковским.

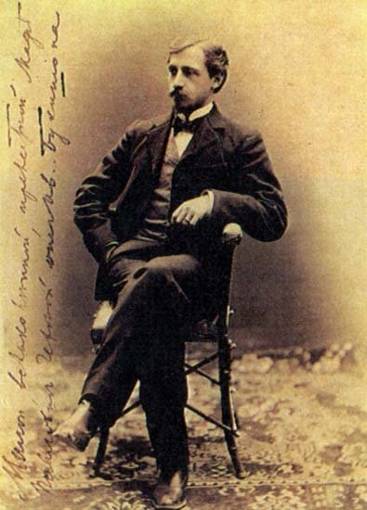

1887 г.

1887 г.

В безусые лета Бунин был чрезвычайно харизматичным парнем и интересным собеседником. Как иначе объяснить факт, что с молодым полтавским служащим, имевшим лишь один сборник стихов, что шел бесплатным бонусом к «Орловскому вестнику», с удовольствием свели личное знакомство такие литературные «зубры» как Бальмонт, Жемчужников, Брюсов, Куприн и даже наше всё- Лев Николаевич. А Чехов - так вообще взял шефство над юным дарованием и водил его по нужным кругам.

А.П.Чехов сыграл огромную роль в жизни и карьере писателя. К моменту их встречи Антон Павлович уже состоялся как литератор. Заметив недюжинный талант своего молодого знакомого, он смог направить его в нужное русло. Они долго переписывались. Именно Чехов ввел его в литературные круги. Благодаря Чехову краткие знакомства Бунина с иными именитыми литераторами превратились в дружбу. Также друзьями Бунина были многие художники и музыканты.

Два первых сборника стихов Бунина публика встретила добродушно, но без особого восторга. Укрепить позиции поэта помог Чехов, направивший книгу Бунина на соискание Пушкинской премии.

Награда была получена, хоть и в половинном размере – вечно нуждавшийся в деньгах Бунин получил 500 рублей и всеобщее признание.

Иван Бунин дважды получал престижную Пушкинскую премию, но оба раза он делил первое и единственное место с другим номинантом. Сам он на этот счёт говорил, что “два раза по половине премии – это уже целая премия”.

Интересно, что Цветаева громко обозвала его «холодным, самонадеянным барином» и предлагала оформить переадресацию премиальных на имя Горького. Правда, ровно до момента, когда сама попала в список получивших бунинские подъемные из рук его жены Веры.

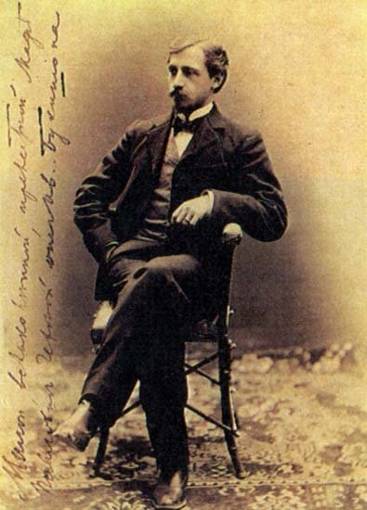

Тот самый «холодный, самонадеянный барин»

Имея всего 4 класса образования, Бунин был гениальным переводчиком. Он переводил произведения А.Мицкевича, Петрарки, Байрона, Т.Шевченко.

Одна интересная подробность в биографии Бунина обычно не упоминается: его феноменальный слух. Сидя дома, он мог расслышать звук бубенцов приближающегося экипажа задолго до того, как кто-либо мог его разглядеть или услышать. Зрение у поэта было невероятно острое. Он невооружённым взглядом безошибочно находил на ночном небе звёзды, которых остальные люди не могли разглядеть без телескопа. Обоняние у него тоже было невероятно острым. Иван Алексеевич не раз выигрывал пари, по запаху находя один цветок в целой клумбе.

В краткой биографии Ивана Бунина указано, что он не разделял революционных взглядов. И правда, после Октябрьской революции и захвата власти большевиками он навсегда покинул СССР, поселившись во Франции, как и многие другие представители русской интеллигенции. Будучи человеком в чём-то консервативным, Иван Алексеевич отказался принимать послереволюционную орфографическую реформу, и до конца жизни продолжал писать на старый лад.

Паспорта СССР Бунин никогда так и не получил, так что с момента исчезновения Российской империи, как государства, он жил человеком без гражданства. Советские власти через своего посла во Франции предлагали ему вернуться в СССР, но он отказался.

Бунин не принял Октябрьскую революцию и эмигрировал во Францию. За это большевики назвали его “белогвардейцем Буниным”. Однако это не помешало ему стать первым автором, эмигрировавшим за рубеж, которого начали публиковать в Советском Союзе. Из всех политических иммигрантов, покинувших СССР вскоре после революции, Иван Бунин стал первым, чьё творчество стало издаваться в Советском Союзе. Печатать его стали уже в середине прошлого века.

Иван Бунин первым удостоился Нобелевской премии в истории русской литературы, и это произошло в 1933 году. В первые же дни после того, как он получил Нобелевскую премию по литературе, а вместе с ней и полагавшееся к ней денежное вознаграждение, его стали засыпать письмами с просьбами о финансовой помощи. Сам Бунин говорил, что за первые дни их пришло более двух тысяч!

Иван Алексеевич дважды удостаивался Нобелевской премии. В 1923 его обошел ирландец Уильям Йетц. Может и к лучшему, поскольку в той номинации с ним шли Куприн и Мережковский. А вот в 1933-м он уже расписался в чеке о получении 170331 шведской кроны, из коих более 120 тысяч раздал нуждающимся писателям и просто тем, кто попросил.

После присуждения Бунину Нобелевской премии из Швеции пришёл письменный запрос насчёт его гражданства. Поэт отправил лаконичный ответ: “Русский изгнанник”.

С началом Второй мировой войны Иван Алексеевич уехал в Грассе и написал там множество произведений, направленных против фашизма и поддерживающих советскую армию.

В годы Второй Мировой войны, во время Холокоста, в его доме скрывались такие выдающиеся личности, как музыкант А.Либерман, критик А.Бахрах и многие другие, которых разыскивали отряды нацистов. Он помогал им, рискуя при этом собственной жизнью.. За это уже в XXI веке российский еврейский конгресс присудил писателю звание Праведника народов мира.

Памятник Бунину И.А. в Грассе.

Памятник Бунину И.А. в Грассе.

Но в семейной жизни писатель праведником не был. Горячо любя свою супругу, В.Муромцеву, Бунин воспылал страстью к Г.Кузнецовой, начинающему поэту. Иван Алексеевич привел ее к себе домой и кратко объяснил жене, что отныне они будут жить втроем. Этот странный союз просуществовал около десяти лет. Бунин отличался простотой и душевностью. Ивану Алексеевичу чуждым было лицемерие. Главной ценностью в жизни Ивана Алексеевича была именно любовь. Бунин был довольно любвеобильным мужчиной. Он мог окунуться в омут любви с головой и полностью отдавался истинным чувствам. Но настоящей любовью Бунина была Вера Муромцева, ведь она смогла стать не только его женщиной, но и соратницей, и подругой.

Вера Муромцева с Буниным прожила целых 46 лет. Когда Иван Алексеевич Бунин умер, его супруга Вера смогла опубликовать его мемуары.

Бунин с В.Муромцевой. Бунин с Г.Кузнецовой.

Иван Алексеевич Бунин – это один из немногих русских писателей, который не стеснялся писать правду.

Множество литературных критиков негативно отнеслись к сборнику Ивана Бунина «Темные аллеи», который сейчас входит в школьную программу. В прошлом был запрещен к изданию в Советском Союзе из-за “слишком фривольного содержания”..

Прославившись в качестве поэта, Иван Бунин писал также и прозу. Так, его книга “Окаянные дни” основана на дневнике, который он вёл в 1918-1920 годах, будучи свидетелем революционных событий и глобальных перемен в жизни родной страны.

После революции он полностью разорвал отношения с Максимом Горьким, с которым ранее был дружен. Причиной послужило их расхождение во взглядах на революцию, которую Горький поддержал.

Иван Алексеевич бывал весьма несдержан в выражениях. Не раз и не два бывало такое, что он отправлял обидчикам письма, полные желчи и порой даже оскорблений. Один из таких обидчиков не оскорбился, и полученное от Ивана Бунина письмо поместил под стекло, вставил в рамку и повесил на стену.

Несмотря на то, что большую часть своей часть жизни Бунин провел на чужбине, он все равно по духу остался русской личностью.

К Советскому Союзу этот писатель относился достаточно доброжелательно. Хотя с 1929 по 1954 годы в СССР произведения Бунина не публиковали. Смена власти в России и расставание с родиной подействовали на Бунина настолько угнетающе, что он несколько лет почти не писал ни стихов, ни прозы.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Бунину предлагали сотрудничество многие издательства, расположенные на аннексированных немцами землях. И хотя писатель испытывал серьезные материальные трудности, он отвергал все предложения. Несмотря на неприязнь к большевикам, после начала Второй Мировой войны в своих публикациях Бунин горячо поддерживал Советский Союз и Красную Армию.

Когда война закончилась, Бунин вернулся в Париж. Первоначально он желал возвратиться в Россию и даже получил разрешение властей. Но потом он изменил свое решение и остаток жизни провел в милой его сердцу Франции.

Наследника миру писатель, к сожалению, не оставил. Его единственный сын, родившийся в 1900 г., умер в пятилетнем возрасте от менингита.

На протяжении всей своей жизни Бунин вел дневник. Последняя запись в дневнике Бунина была написана в год его смерти в 1953 году.

Очень важно знать, что Иван Бунин пророчески предсказал свою смерть. В своей последней дневниковой записи Иван Алексеевич сокрушается, что уже совсем скоро “судьбы всего мира” будут ему неизвестны.

Незаконченным остался литературный портрет Чехова, который Бунин начал создавать, но так и не успел. Накануне своей кончины, Бунин попросил супругу почитать ему письма Антона Чехова.

Российский фильм “Дневник его жены” основан на событиях жизни Бунина, и он повествует о его последней любви. Это, кстати, очень интересная кинолента, она недаром получила целую кучу престижных наград.

Его произведения переведены на множество языков по всему миру. Во многих странах они входят в обязательную школьную программу.

Прах Ивана Бунина покоится в городе Сент-Женевьев-де-Буа, расположенном недалеко от Парижа.

.

Бунин в детстве.

Бунин в детстве.  Бунин со старшим братом Юлием.

Бунин со старшим братом Юлием.

1887 г.

1887 г.

Памятник Бунину И.А. в Грассе.

Памятник Бунину И.А. в Грассе.