СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Самооценка умственно отсталых детей дошкольного возраста

Курсовая работа по самооценке детей с нарушение интеллекта дошкольно возраста.

Просмотр содержимого документа

«Самооценка умственно отсталых детей дошкольного возраста»

курсовая работа

по дисциплине Психология лиц с нарушением интеллекта.

на тему «Самооценка умственно отсталых детей дошкольного возраста».

Выполнила: студентка

Коростелёва М.С.

Оглавление

| Введение | 3 |

| Глава 1. Теоретический анализ проблемы изучения самооценки умственно отсталых дошкольников |

5 |

| 1.1. Проблема изучения самооценки в психологии | 5 |

| 1.2. Особенности самооценки детей дошкольного возраста | 12 |

| 1.3. Психология умственно отсталого ребёнка | 16 |

| Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста |

20 |

| 2.1. Организация и проведение исследования | 20 |

| 2.2. Анализ результатов исследования | 22 |

| Выводы по второй главе | 26 |

| Заключение | 27 |

| Список литературы | 29 |

| Приложения | 31 |

|

|

|

Введение

Актуальность. Не смотря на то, что проблема самооценки уже изучена психологией с разных сторон, интерес к ней не ослабевает. Наиболее серьёзной сложностью в изучении самооценки выступает недостаточная разработанность подходов исследователей к данному феномену.

У человека относительно устойчивая самооценка формируются в первую очередь под влиянием оценок со стороны окружающих, особую роль в этом играет его ближайшее окружение. Также самооценка формируется в процессе собственной деятельности и самостоятельной оценки её результатов.

Адекватная самооценка – необходимое качество человека. Ведь она влияет на эффективность деятельности и на развитие личности. Изучению самооценки было посвящено множество работ, однако, большинство исследований касаются здоровых людей, до сих пор достаточно мало исследований, посвящённых самооценке особенных детей, в том числе, детей с нарушением интеллекта. Недостаточная разработанность данной темы определила актуальность нашей работы.

Объект исследования: самооценка умственно отсталых детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: особенности самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста.

Цель исследования: изучение особенностей самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста.

Задачи исследования:

1. Проанализировать проблему изучения уровня самооценки в психологии.

2. Изучить особенности самооценки детей дошкольного возраста.

3. Рассмотреть психологию умственно отсталого ребёнка.

4. Провести эмпирическое исследование особенностей самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста.

Методы исследования:

– анализ литературы;

– тестирование;

– статистическая обработка результатов исследования.

База исследования: Исследование проходило в п. Серебряный Бор 2016г. В исследовании приняло 50 детей, разделённых на 2 группы. В первую группу вошли 25 дошкольников с нарушением интеллекта; во вторую группу – 25 детей с нормальным интеллектом.

Глава 1. Теоретический анализ проблемы изучения самооценки умственно отсталых дошкольников

1.1. Проблема изучения самооценки в психологии

Самооценку рассматривают и как элемент самоотношения, наряду с самоуважением, самосимпатией, самопринятием и т.п.

Проблема самоотношения активно исследуется в психологической науке. Под самоотношением, согласно словарю конфликтолога, понимают проявление специфики отношения личности к собственному "Я" [1].

Лазурский А. Ф., давая определение самоотношению, в первую очередь под ним понимает интерес личности к определённой стороне жизни, другому человеку, самому себе. При этом в отношении к себе выделяются две составляющих: отношение к своей личности и отношение к своей физической и психической жизни.

В самоотношении исследователь выделял следующие аспекты:

1. Наличие или отсутствие самоинтереса. При недостаточной сформированности интереса человек теряет свою индивидуальность, становится конформным. Напротив, при выраженном самоинтересе присутствует стремление сохранить целостность и своеобразие своей личности.

2. Степень сознательности в самоотношении выражается в переживания, действиях, стремлениях. Ощущать силу своего "Я" человек может инстинктивно или осознанно. Осознанное управление способствует проникновению в сложный мир своей личности.

3. Широта или узость в отношении личности выражается в стремлении человека расширить сферу своей жизнедеятельности или остановиться на одной её стороне [1].

По мнению И. С. Кона самоотношение выражается через установки, включающие в себя познавательный, эмоционально-аффективный и оценочно-волевой компоненты. Познавательный элемент выражается в представлениях о своих качествах и сущности, эмоционально-аффективный – в самолюбии, оценочно-волевой – в самооценке и соответствующем отношении к собственной личности.

В структуре самооценки выделяется ряд компонентов: оценка своих способностей, оценка социального положения, успеха, внешности, морального облика и пр. [8]

В. Н. Маркин указывает на то, что самоотношение является эмоционально-оценочным актом самооценки. Оно одновременно является самопознавательной активностью и результатом этой активности, выражающемся в устойчивом отношении к себе [9].

А. А. Деркач выделяет самоотношение в качестве одного из структурных элементов эмоциональной составляющей акмеологической культуры. По его мнению, самоотношение представляет собой не столько оценку, сколько стиль отношения личности к себе [2].

П. П. Горностай полагает, что самоотношение является элементом самосознания, включающем в себя осознание своих возможностей, выражающейся в осознании призвания, особого предназначения личности, возможности решить задачу, недоступную другим. Неосознанное или недостаточно осознанное самоотношение, по мнению автора, основывается на интуиции. Также автор включает в структуру самоотношения образ идеального "Я" [7].

Чеснокова И. И. указывает на то, что самоотношение представляет собой вид эмоционального переживания, в котором отражается собственное отношение личности к тому, что она узнаёт, понимает и открывает в себе.

В. Н. Маркин, объединив подходы различных авторов к самоотношению, полагает, что оно представляет собой отношение, направленное на свою личность, как свойство, процесс и состояние. Самоотношение, как свойство, выступает субъективным ядром личности и включает в себя три составляющих:

1. Систему "Я" – совокупность Я-конструктов, интегрированных в Я-концепцию.

2. Смысловую систему личности (смысл жизни, ценностные ориентации и т.п.)

3. Смысловую вертикаль личности (направленность, осмысленность её жизненного и профессионального самоопределения).

В самоотношении как процессе выделяются этапы самооценивания, самовопрошания, самополагания и др.

Самоотношение как свойство включает в себя ряд признаков:

1. Направленность (соотносится с эгоизмом, альтруизмом, нарциссизмом, гражданственностью);

2. Устойчивость (устойчивое или лабильное, или находящееся в процессе становления;

3. Проявления в реальных жизненных ситуациях, в процессе решения жизненных и профессиональных задач (достойное – недостойное; продуктивное – непродуктивное);

4. Содержание (позитивное, построенное на самоуважение и симпатии; негативное, напротив, строится на самоуничижении) [15].

Близкими по содержанию понятием к самоотношению выступают самооценка, образ "Я" и Я-концепция.

У. Джемс под самооценкой определяет самолюбие, самодовольство или неудоволетворённость собой. Самооценка может проявляться в трёх аспектах личности: физическом, социальном и духовном. Самооценка физической личности выражается в осознании обеспеченности или страхе бедности, скромности или тщеславии, развивается из заботы о себе, реализации и сохранении собственного материального "Я". Самооценка социальной личности развивается в коммуникативной деятельности и выражается в тщеславии или приниженности и стыде, социальной или семейной гордости. Самооценка духовной личности выражается в чувстве вины, нравственного или умственного превосходства, её развитие осуществляется из стремления к интеллектуальному прогрессу [8].

По определению Ч. Кули самооценка выражается в чувстве гордости или унижение, которое развивается из представлений индивида о том, каким он кажется другому лицу и оценке этого другого личности индивида. Теория Ч. Кули получила название "зеркального Я" [14].

Дж. Мид разделяет теорию Ч. Кули, полагая, что человек способен не только к осознанию, как его воспринимают другие, но и может предсказать их поведение, что становится следствием усвоения общей для них культуры. Через ценность для окружающих человек развивает способность реагировать на самого себя. При положительном настрое на него других людей его самооценка повышается, если же другие люди испытывают по отношению к нему отрицательные или пренебрежительные эмоции, индивид может утратить собственное достоинства [14].

По мнению Л. В. Бороздиной, самооценка представляет собой наличие критической позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает. Так же Л. В. Бороздина подчёркивает, что самоотношение и самооценка не одно и то же. Самоотношение является производным от самооценки, которая определяет его качественные характеристики. Эту точку зрения разделяет и поддерживает Б. Ю. Березин.

А. Г. Спиркин под адекватной самооценкой понимает "критическое отношение к себе, постоянное "примеривание" своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и её результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы за и против, отказываясь от неоправдавшихся гипотез и версий" [16].

В теории А. В. Захарова самооценка является системным образованием, которое представляет форму отражения человеком самого себя как особого объекта познания, принятые им ценности, личностные смысли, степень ориентации на социально разработанные требования к поведению и деятельности [3].

По мнению Г. П. Звенигородской, самооценка представляет собой суждение, основанное на разных типах рефлексии, отражающее индивидуальные смыслы в их многообразии, выступающие формой и способом изучения индивидом самого себя [16].

В. Ф. Сафина определяет самооценку как результат процесса самооценивания. Под процессом самооценивания исследователем понимается целостное эмоционально-ценностное отношение к самому себе. По мнению В. Ф. Сафиной, самооценка выступает эмоционально-когнитивно-ценностным отношением к себе как активному объекту деятельности [10].

Таким образом, основное отличие самооценки от самоотношения состоит в том, что в самооценке больший акцент делается на оценочных компонентах своей личности, дополненных эмоциональной оценкой степени своей компетентности.

Самооценку и самоотношение объединяет определение, носящее условное название "образ "Я"". По определению Дж. Мида, образ "Я" включает в себя представления индивида о себе, которые даны ему непосредственно или формируются путём обобщения самоощущений [14].

Как указывает М. И. Лисина, формирование собственного образа происходит в общении. Сам же образ "Я" она называет аффективно-когнитивным. Под аффективным компонентом понимается отношение человека к себе, под когнитивным – знания и представления человека о своей личности. Самооценкой исследователь называет аффективную часть образа, представлением о себе – когнитивную.

Образ "Я" – это динамическая, постоянно развивающаяся, интегральная структура, имеющая сложное строение. Ядро образа конвергирует и перерабатывает новые знания о себе как о субъекте и личности, на основании которых рождается общая самооценка. На "периферии" располагаются новые сведения человека о себе, полученные в конкретной деятельности. Взаимодействия ядра и периферии обеспечивает разрешение противоречий между знаниями и прежним отношением к себе.

В раннем возрасте преобладает аффективный компонент Я-образа. После трёхлетнего возраста начинает интенсивно развиваться относительная самооценка, которая выражает отношение ребёнка к успеху своего действия, развивает пристрастный характер отношений ребёнка к деятельности сверстников. При этом зачастую знания о себе в детском возрасте бывают неадекватными.

Чёткая самооценка обеспечивает готовность ребёнка к школе, т.к. без неё невозможно построение учебных действий и рефлексий.

Следуя за основными положениями исследователя, можно прийти к выводу, что под общей самооценкой следует понимать первичное, обобщённое самоотношение, которое по мере развития личности дивергируется и даёт начало самооценке [14].

В концепции В. В. Столина под образом "Я" понимается образование, структурированное из знания о себе и самоотношения. Знания о себе констатируют смысл произошедшего события. Значение самопознания заключается в том, что оно определяет жизненный выбор, опирающийся на знания о своей личности.

В. В. Столин не рассуждает о первичности самооценки и самоотношения, полагая, что они совместно формируются в онтогенезе, представляя человеку знания о своей личности, на основании которых и формируется его "Я" [15].

Следовательно, образ "Я" большинство исследователей рассматривают с позиций определения вкладов в представления о себе эмоциональных и оценочных аспектов. Однако, единство взглядов на становление в онтогенезе самооценки и самоотношения не достигнуто до сих пор.

В силу того, что самооценка – структурный компонент самосознания,

необходимо остановиться на составляющих компонентах самосознания.

Когнитивный компонент самосознания, образ Я, его формирование напрямую связаны с эмоционально-оценочной составляющей самооценки и с

поведенческой, регулятивной стороной "Я-концепции". Одним из важных

показателей поведенческой составляющей "Я-концепции" служит

динамика уровня притязаний под влиянием успеха или неуспеха. А.С. Белкин утверждает, что ситуация успеха - это победа как победа, т.е. после беды, по окончании беды, сопротивления беде, то, что человек чувствует, преодолевая трудности [11]. Переживание успеха приходит тогда, когда преодолели себя, своё неумение, незнание, неопытность, что в конечном итоге положительно отразится на самооценке. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, т.е. с уровнем трудности целей, которые человек ставит перед собой и определяющим, какие достижения он будет воспринимать как неудачу, а какие как успех.

1.2. Особенности самооценки детей дошкольного возраста

Самооценка проявляется на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки ("я хороший") и рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия других людей, а затем – собственные действия, моральные качества и умения.

О моральных качествах ребенок судит, главным образом, по своему поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье, и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего – оценкой близких взрослых.

Теоретический анализ основных подходов к изучению когнитивных стилей в психологииКогнитивные стили - это индивидуально-своеобразные методы переработки информации о собственном окружении в виде персональных отличий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. К тому же, эти персональные отличия образуют некие стереотипные C социальной средой, так как человеческие свойства и свойства конкретный индивид приобретает, исключительно находясь в социуме. Значит, адаптация челjвека проходит на более высочайшем уровне и исполняется с помощью трудных механизмов физиологической, психической и социальной адаптации.Адаптация (от латинского adaptatio-приспособление) в широком смысле понимается как процесс приспособления людей, групп и организмов к условиям существования.Одним из важнейших направлений в работе военного специалиста по психологии считается психологическое обеспечение адаптации военнослужащих по призыву к воинской среде и условиям службы. Не менее существенную роль в обеспечении эффективной адаптации играет самооценка персоны. Она считается ядром системы саморегулирования человека и от неё во многом зависит качество функционирования ключевых психических процессов. Для эффективной адаптации военного помимо прочего очень ценно то, как к нему относятся окружающие. Учитывая мнение Горбач Н.А. и Матросова В.А., положительное отношение окружающих способствует адаптации, а отрицательное, наоборот, затрудняет протекание адаптационных процессов. На субъективном уровне это проявляется в виде ощущения. Помощи со стороны находящихся вокруг (социальная поддержка). Либо чувство собственной значимости для других (референтности). Чувство собственной значимости и одобрения со стороны социума может подстегивать активность и выступать в виде компенсации каких-либо неблагоприятных черт (к примеру, восполнить проявление эмоционально-волевой лабильности, благоприятно влиять на увеличение уровня самооценок). Данное повышает возможность эффективной адаптации военнослужащих в новых условиях, а отсутствие такой информации либо чувство собственной ненужности, наоборот, приводит к осложнению процесса адаптации, увеличивает проявление неблагоприятных характеристик, даже нервно-психической неустойчивости. Интересна схема ролевого поведения, предложенная американским специалистом по психологии Олпортом. она содержит следующие пункты: а) определение критериев ожидания к индивидуму (военному); б) передача роли индивиду (военному); в) принятие роли индивиду (военным); г) исполнением роли с учётом 2-ух сторон: поведения индивидума (военнослужащего), исполняющего роль и оценка его окружающими. Исходя из степени воздействия на адаптацию внутренних и внешних причин В.Т. Подмарков, например, выделяет высокий, средний и низкий типы адаптации. Высокая адаптация означает, что индивидум быстро и отлично включается в условие и методы профессиональной работы, органично улавливает их, превращаясь в активного члена коллектива и добиваясь высоких результатов работы. Тип средней либо нормальной адаптации подразумевает обыденный для этих условий путь включения индивидума в исполнение служебных обязанностей и коллектив. Тип низкой адаптации значит, что индивидум медленно и неадекватно включается в профессиональную деятельность, даёт низкие служебные показатели и имеет проблемы межличностных отношений в коллективе. Надлежит отметить, что адаптация не бывает безусловной (как полное соединение индивидума с требованиями, оценками и нормами среды), а имеет условный характер. Сухов А.Н. и Деркач А.А. предположили, что при изменении обычных условий жизни возникают факторы, которые особым работы согласно с произошедшими внешними переменами. Относительная дезорганизация психических функций на самом же деле в данном случае есть сигнал для подключения механизма регуляции и компенсации, конечным результатом действия которого считается организация нового уровня психической деятельности в соответствии с требованиями изменившихся условий существования личности. Другими словами включается механизм психической переадаптации. Переадаптация - процесс перехода из состояния стабильной адаптации в обычных условиях среды в состояние сравнительно устойчивой адаптации в новых необычных (модифицированных) условиях существования. Говоря о проблеме переадаптации военнослужащих по призыву, нужно подразумевать что этот процесс ориентирован на достижение состояния стабильной психической адаптации (адаптированности) персоны в экстремальных условиях. Впрочем экстремальность при таком варианте есть не отдельные эпизоды в деятельности войск, связанной с риском для жизни либо здоровья военнослужащих (боевые воздействия, ликвидация результатов стихийных бедствий и др.), а измененные, необычные условия существования. Это осознание экстремальности определено отраслью психологии, занятой исследованием единых закономерностей жизни и деятельности человека в подобных условиях. Формированию опыта службы в экстремальных ситуациях предшествует вся система профессиональной, боевой и физической подготовки, которые помогают составить условия психологической подготовленности военнослужащих ОВД и военных. Специфически трудные условия протекания службы характеризуют специальную актуальность вероятных способностей, психофизиологических, психологических, личных качеств военнослужащих, способностей и мастерства эффективно адаптироваться к этим условиям, формировать и беречь высокий уровень активности нервно-психического состояния и трудоспособности. Маклаков А.Г. выделяет ряд личных данных, которые различаются относительной способностью и во многом характеризуют успех процесса адаптации в разных критериях работы и службы. К ним могут быть отнесены поведенческая реакция, коммуникативные свойства степень ориентации на общепризнанные нормы поведения. Учитывая мнение авторов психологических изысканий (Коломиец В.Н., Папкин А.И., Смирнов В.Н., Туманов В.Д.), непосредственно эти качества гарантируют. Организация исследования. Предусматривала три этапа: I. Подготовительный этап: определение целей и задач исследования; выбор объекта и предмета исследования; определение гипотезы; изучение и анализ научной и популярной литературы по проблеме исследования. II. Констатирующий этап: - подбор методов и экспериментальных методик; - выявление влияния когнитивных стилей на адаптацию военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины. III. Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов; анализ результатов исследования. осуществление коррекции когнитивных стилей военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины для повышения уровня их адаптации. Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что военнослужащие, склонные к нарушению воинской дисциплины, имеющие "креативный" когнитивный стиль интеллектуальной деятельности, Экспериментальной базой исследования являлись военнослужащие в количестве 30 человек. Данная выборка была поделена на 2 группы: контрольная и экспериментальная. Экспериментальная группа – это военнослужащие без программы адаптации. Контрольная группа – это военнослужащие, с которыми была проведена программа адаптации. Далее было проведено эмпирическое исследование контрольной и экспериментальной групп. Итоговый этап нашего исследования заключался в обработке, анализе и интерпретации, полученных в ходе эмпирического исследования, данных.

Оценивая практические умения, 5-летний ребёнок преувеличивает свои достижения. К 6 годам сохраняется завышенная самооценка, но в это время дети хвалят себя уже не в такой открытой форме, как раньше. Не меньше половины их суждений о своих успехах содержат какое-то обоснование. К 7-ми годам у большинства самооценка умений становится более адекватной.

В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать новые виды деятельности, без сомнения и страха включаться в занятия учебного типа при подготовке к школе. В то же время более дифференцированные представления о себе могут быть более или менее верными. Адекватный образ "я" формируется у ребенка при гармоничном сочетании знаний, почерпнутых им из собственного опыта (что я могу сделать, как я поступил) и из общения со взрослыми и сверстниками.

Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его воспитывающих. Если оценка и ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его представления о себе окажутся искаженными.

Многолетнее изучение проблем общения и взаимоотношений у дошкольников, проблем психологических конфликтов, авторитарного руководства игрой обнаруживает, насколько сложны и многоплановы детские отношения уже в этом возрасте, насколько избирательными, устойчивыми могут быть симпатии и антипатии детей. Проведенные исследования обнаруживают неоднородность социально – психологической структуры детской группы, наличие в ней: и отдельных игровых объединений; имеющих относительно стабильный характер, и объединений со скользящим составом членов, и детей, играющих в одиночестве. Принципы построения их также различны: в основе могут лежать принципы равенства, когда ведущий реализует демократические тенденции поведения по отношению к партнерам (считается с их мнением, уступает, делится с детьми и т.п. или когда управление поочередно осуществляется разными партнерами и строится также бесконфликтно), принципы господства – подчинения (когда может иметь место откровенно авторитарное руководство партнерами: активное нежелание прислушиваться к мнению детей, захват лучших игрушек, первых ролей, т.п.) и завуалированное авторитарное руководство игрой, когда свои истинные намерения и чувства ребенок скрывает от партнеров под маской внешней доброжелательности к ним и приветливости.

Теоретический анализ основных подходов к изучению когнитивных стилей в психологииКогнитивные стили - это индивидуально-своеобразные методы переработки информации о собственном окружении в виде персональных отличий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. К тому же, эти персональные отличия образуют некие стереотипные C социальной средой, так как человеческие свойства и свойства конкретный индивид приобретает, исключительно находясь в социуме. Значит, адаптация челjвека проходит на более высочайшем уровне и исполняется с помощью трудных механизмов физиологической, психической и социальной адаптации.Адаптация (от латинского adaptatio-приспособление) в широком смысле понимается как процесс приспособления людей, групп и организмов к условиям существования.Одним из важнейших направлений в работе военного специалиста по психологии считается психологическое обеспечение адаптации военнослужащих по призыву к воинской среде и условиям службы. Не менее существенную роль в обеспечении эффективной адаптации играет самооценка персоны. Она считается ядром системы саморегулирования человека и от неё во многом зависит качество функционирования ключевых психических процессов. Для эффективной адаптации военного помимо прочего очень ценно то, как к нему относятся окружающие. Учитывая мнение Горбач Н.А. и Матросова В.А., положительное отношение окружающих способствует адаптации, а отрицательное, наоборот, затрудняет протекание адаптационных процессов. На субъективном уровне это проявляется в виде ощущения. Помощи со стороны находящихся вокруг (социальная поддержка). Либо чувство собственной значимости для других (референтности). Чувство собственной значимости и одобрения со стороны социума может подстегивать активность и выступать в виде компенсации каких-либо неблагоприятных черт (к примеру, восполнить проявление эмоционально-волевой лабильности, благоприятно влиять на увеличение уровня самооценок). Данное повышает возможность эффективной адаптации военнослужащих в новых условиях, а отсутствие такой информации либо чувство собственной ненужности, наоборот, приводит к осложнению процесса адаптации, увеличивает проявление неблагоприятных характеристик, даже нервно-психической неустойчивости. Интересна схема ролевого поведения, предложенная американским специалистом по психологии Олпортом. она содержит следующие пункты: а) определение критериев ожидания к индивидуму (военному); б) передача роли индивиду (военному); в) принятие роли индивиду (военным); г) исполнением роли с учётом 2-ух сторон: поведения индивидума (военнослужащего), исполняющего роль и оценка его окружающими. Исходя из степени воздействия на адаптацию внутренних и внешних причин В.Т. Подмарков, например, выделяет высокий, средний и низкий типы адаптации. Высокая адаптация означает, что индивидум быстро и отлично включается в условие и методы профессиональной работы, органично улавливает их, превращаясь в активного члена коллектива и добиваясь высоких результатов работы. Тип средней либо нормальной адаптации подразумевает обыденный для этих условий путь включения индивидума в исполнение служебных обязанностей и коллектив. Тип низкой адаптации значит, что индивидум медленно и неадекватно включается в профессиональную деятельность, даёт низкие служебные показатели и имеет проблемы межличностных отношений в коллективе. Надлежит отметить, что адаптация не бывает безусловной (как полное соединение индивидума с требованиями, оценками и нормами среды), а имеет условный характер. Сухов А.Н. и Деркач А.А. предположили, что при изменении обычных условий жизни возникают факторы, которые особым работы согласно с произошедшими внешними переменами. Относительная дезорганизация психических функций на самом же деле в данном случае есть сигнал для подключения механизма регуляции и компенсации, конечным результатом действия которого считается организация нового уровня психической деятельности в соответствии с требованиями изменившихся условий существования личности. Другими словами включается механизм психической переадаптации. Переадаптация - процесс перехода из состояния стабильной адаптации в обычных условиях среды в состояние сравнительно устойчивой адаптации в новых необычных (модифицированных) условиях существования. Говоря о проблеме переадаптации военнослужащих по призыву, нужно подразумевать что этот процесс ориентирован на достижение состояния стабильной психической адаптации (адаптированности) персоны в экстремальных условиях. Впрочем экстремальность при таком варианте есть не отдельные эпизоды в деятельности войск, связанной с риском для жизни либо здоровья военнослужащих (боевые воздействия, ликвидация результатов стихийных бедствий и др.), а измененные, необычные условия существования. Это осознание экстремальности определено отраслью психологии, занятой исследованием единых закономерностей жизни и деятельности человека в подобных условиях. Формированию опыта службы в экстремальных ситуациях предшествует вся система профессиональной, боевой и физической подготовки, которые помогают составить условия психологической подготовленности военнослужащих ОВД и военных. Специфически трудные условия протекания службы характеризуют специальную актуальность вероятных способностей, психофизиологических, психологических, личных качеств военнослужащих, способностей и мастерства эффективно адаптироваться к этим условиям, формировать и беречь высокий уровень активности нервно-психического состояния и трудоспособности. Маклаков А.Г. выделяет ряд личных данных, которые различаются относительной способностью и во многом характеризуют успех процесса адаптации в разных критериях работы и службы. К ним могут быть отнесены поведенческая реакция, коммуникативные свойства степень ориентации на общепризнанные нормы поведения. Учитывая мнение авторов психологических изысканий (Коломиец В.Н., Папкин А.И., Смирнов В.Н., Туманов В.Д.), непосредственно эти качества гарантируют. Организация исследования. Предусматривала три этапа: I. Подготовительный этап: определение целей и задач исследования; выбор объекта и предмета исследования; определение гипотезы; изучение и анализ научной и популярной литературы по проблеме исследования. II. Констатирующий этап: - подбор методов и экспериментальных методик; - выявление влияния когнитивных стилей на адаптацию военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины. III. Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов; анализ результатов исследования. осуществление коррекции когнитивных стилей военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины для повышения уровня их адаптации. Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что военнослужащие, склонные к нарушению воинской дисциплины, имеющие "креативный" когнитивный стиль интеллектуальной деятельности, Экспериментальной базой исследования являлись военнослужащие в количестве 30 человек. Данная выборка была поделена на 2 группы: контрольная и экспериментальная. Экспериментальная группа – это военнослужащие без программы адаптации. Контрольная группа – это военнослужащие, с которыми была проведена программа адаптации. Далее было проведено эмпирическое исследование контрольной и экспериментальной групп. Итоговый этап нашего исследования заключался в обработке, анализе и интерпретации, полученных в ходе эмпирического исследования, данных.

От особенности общения и взаимоотношения между членами группы зависит формирование характера и направленности, развитие творческих способностей личности, ибо группа при психологически здоровом микроклимате может активизировать и интеллектуальную, и эмоциональную, и волевую сферу личности и, наоборот, задерживать, тормозить развитие указанных сфер при наличии неблагоприятного в ней микроклимата. В дошкольном возрасте ребенок впервые начинает формироваться как личность, и впервые отношения детей становятся все более стабильными и образуются устойчивые микрообъединения [4].

Для выявления особенностей психологического климата игровых объединений дошкольников были выделены следующие параметры:

удовлетворенность партнеров совместной деятельностью;

удовлетворенность общением друг с другом;

удовлетворенность межличностными отношениями (наличие или отсутствие взаимности, симпатии);

характер преобладающих в объединении мотивов.

Высокий уровень коммуникативных умений воспитателя, связанный с доброжелательностью, аргументированностью его эмоционально – оценочных воздействий, гибкостью, отсутствием шаблонности в обращениях, мягкой оптативной формой требований, ведет за собой высокую степень доброжелательности во взаимных оценках детей, отсутствие конфликтности и положительный микроклимат в группе, снижение числа изолированных детей в ней.

Особенности коммуникативных воздействий обуславливали соответствующий эмоциональный настрой партнеров по совместной деятельности, вызывая в одних случаях проявление детьми внимания к трудностям сверстников, стремление к поддержке и взаимопомощи, в других – приводя к появлению грубости, конфликтности, неблагоприятной обстановке в группе [6].

Общение далеко не всегда выступает позитивным регулятором совместной продуктивной деятельности, Более того, общение может выступать, как конкретная деятельность по отношению к продуктивной. Под влиянием частых запретов со стороны ребенка - организатора, ограничивающих самостоятельность и инициативу сверстников, в соответствующих объединениях детей наблюдалась их разобщенность, снижение интереса к заданию, ослабление ответственности за результат. Оценки детьми друг друга, в зависимости от их видов, могли выступать как позитивным, так и негативным регулятором: если они относились к конкретным недочетам, то воспринимались как справедливые замечания и служили корректором продуктивной деятельности. Но стоило им подняться до обобщенной негативной оценки, порой с использованием обидных "ярлыков", как это вызывало обиду, вплоть до отказа от сотрудничества, дезорганизовывало совместную деятельность.

Теоретический анализ основных подходов к изучению когнитивных стилей в психологииКогнитивные стили - это индивидуально-своеобразные методы переработки информации о собственном окружении в виде персональных отличий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. К тому же, эти персональные отличия образуют некие стереотипные C социальной средой, так как человеческие свойства и свойства конкретный индивид приобретает, исключительно находясь в социуме. Значит, адаптация челjвека проходит на более высочайшем уровне и исполняется с помощью трудных механизмов физиологической, психической и социальной адаптации.Адаптация (от латинского adaptatio-приспособление) в широком смысле понимается как процесс приспособления людей, групп и организмов к условиям существования.Одним из важнейших направлений в работе военного специалиста по психологии считается психологическое обеспечение адаптации военнослужащих по призыву к воинской среде и условиям службы. Не менее существенную роль в обеспечении эффективной адаптации играет самооценка персоны. Она считается ядром системы саморегулирования человека и от неё во многом зависит качество функционирования ключевых психических процессов. Для эффективной адаптации военного помимо прочего очень ценно то, как к нему относятся окружающие. Учитывая мнение Горбач Н.А. и Матросова В.А., положительное отношение окружающих способствует адаптации, а отрицательное, наоборот, затрудняет протекание адаптационных процессов. На субъективном уровне это проявляется в виде ощущения. Помощи со стороны находящихся вокруг (социальная поддержка). Либо чувство собственной значимости для других (референтности). Чувство собственной значимости и одобрения со стороны социума может подстегивать активность и выступать в виде компенсации каких-либо неблагоприятных черт (к примеру, восполнить проявление эмоционально-волевой лабильности, благоприятно влиять на увеличение уровня самооценок). Данное повышает возможность эффективной адаптации военнослужащих в новых условиях, а отсутствие такой информации либо чувство собственной ненужности, наоборот, приводит к осложнению процесса адаптации, увеличивает проявление неблагоприятных характеристик, даже нервно-психической неустойчивости. Интересна схема ролевого поведения, предложенная американским специалистом по психологии Олпортом. она содержит следующие пункты: а) определение критериев ожидания к индивидуму (военному); б) передача роли индивиду (военному); в) принятие роли индивиду (военным); г) исполнением роли с учётом 2-ух сторон: поведения индивидума (военнослужащего), исполняющего роль и оценка его окружающими. Исходя из степени воздействия на адаптацию внутренних и внешних причин В.Т. Подмарков, например, выделяет высокий, средний и низкий типы адаптации. Высокая адаптация означает, что индивидум быстро и отлично включается в условие и методы профессиональной работы, органично улавливает их, превращаясь в активного члена коллектива и добиваясь высоких результатов работы. Тип средней либо нормальной адаптации подразумевает обыденный для этих условий путь включения индивидума в исполнение служебных обязанностей и коллектив. Тип низкой адаптации значит, что индивидум медленно и неадекватно включается в профессиональную деятельность, даёт низкие служебные показатели и имеет проблемы межличностных отношений в коллективе. Надлежит отметить, что адаптация не бывает безусловной (как полное соединение индивидума с требованиями, оценками и нормами среды), а имеет условный характер. Сухов А.Н. и Деркач А.А. предположили, что при изменении обычных условий жизни возникают факторы, которые особым работы согласно с произошедшими внешними переменами. Относительная дезорганизация психических функций на самом же деле в данном случае есть сигнал для подключения механизма регуляции и компенсации, конечным результатом действия которого считается организация нового уровня психической деятельности в соответствии с требованиями изменившихся условий существования личности. Другими словами включается механизм психической переадаптации. Переадаптация - процесс перехода из состояния стабильной адаптации в обычных условиях среды в состояние сравнительно устойчивой адаптации в новых необычных (модифицированных) условиях существования. Говоря о проблеме переадаптации военнослужащих по призыву, нужно подразумевать что этот процесс ориентирован на достижение состояния стабильной психической адаптации (адаптированности) персоны в экстремальных условиях. Впрочем экстремальность при таком варианте есть не отдельные эпизоды в деятельности войск, связанной с риском для жизни либо здоровья военнослужащих (боевые воздействия, ликвидация результатов стихийных бедствий и др.), а измененные, необычные условия существования. Это осознание экстремальности определено отраслью психологии, занятой исследованием единых закономерностей жизни и деятельности человека в подобных условиях. Формированию опыта службы в экстремальных ситуациях предшествует вся система профессиональной, боевой и физической подготовки, которые помогают составить условия психологической подготовленности военнослужащих ОВД и военных. Специфически трудные условия протекания службы характеризуют специальную актуальность вероятных способностей, психофизиологических, психологических, личных качеств военнослужащих, способностей и мастерства эффективно адаптироваться к этим условиям, формировать и беречь высокий уровень активности нервно-психического состояния и трудоспособности. Маклаков А.Г. выделяет ряд личных данных, которые различаются относительной способностью и во многом характеризуют успех процесса адаптации в разных критериях работы и службы. К ним могут быть отнесены поведенческая реакция, коммуникативные свойства степень ориентации на общепризнанные нормы поведения. Учитывая мнение авторов психологических изысканий (Коломиец В.Н., Папкин А.И., Смирнов В.Н., Туманов В.Д.), непосредственно эти качества гарантируют. Организация исследования. Предусматривала три этапа: I. Подготовительный этап: определение целей и задач исследования; выбор объекта и предмета исследования; определение гипотезы; изучение и анализ научной и популярной литературы по проблеме исследования. II. Констатирующий этап: - подбор методов и экспериментальных методик; - выявление влияния когнитивных стилей на адаптацию военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины. III. Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов; анализ результатов исследования. осуществление коррекции когнитивных стилей военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины для повышения уровня их адаптации. Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что военнослужащие, склонные к нарушению воинской дисциплины, имеющие "креативный" когнитивный стиль интеллектуальной деятельности, Экспериментальной базой исследования являлись военнослужащие в количестве 30 человек. Данная выборка была поделена на 2 группы: контрольная и экспериментальная. Экспериментальная группа – это военнослужащие без программы адаптации. Контрольная группа – это военнослужащие, с которыми была проведена программа адаптации. Далее было проведено эмпирическое исследование контрольной и экспериментальной групп. Итоговый этап нашего исследования заключался в обработке, анализе и интерпретации, полученных в ходе эмпирического исследования, данных.

Неоднозначную роль играло общение в совместной деятельности при разном отношении детей к выполняемому заданию. Выполнение детьми непривлекательной для них деятельности обуславливало порой ее трансформацию в собственно общение. При этом общение из средства обслуживания продуктивной деятельности превращалось в самостоятельную деятельность, объектом которой выступало уже не задание, а персона сверстника. Это обстоятельство нашло свое проявление и в содержании оценок детьми друг друга: в непривлекательных заданиях обобщенные оценки личности партнеров существенно преобладали над операциональными, т.е. оценки как бы начинали обслуживать другую деятельность – общение [12].

1.3. Психология умственно отсталого ребёнка

Умственная отсталость – задержка или неполное развитие психики, которое обнаруживается в возрасте до 3 лет, но нередко к младшему школьному возрасту. Проявляется в когнитивной сфере, речи, моторике (синкинезии), социальном функционировании, способности к обучению. Носит чаще непрогредиентный характер. Однако при отсутствии специального обучения, депривации и болезнях обмена ее прогредиентность может нарастать. На фоне умственной отсталости может наблюдаться весь диапазон психических расстройств [13].

По мнению В. В. Ковалева, можно выделить следующие основные клинические формы:

1) ретардация, т. е. стойкое психическое недоразвитие (общее или парциальное) или замедленное психическое развитие;

2) асинхрония (дисгармоничное психическое развитие), которая включает признаки ретардации и акселерации.

Явление ретардации – отсутствие инволюции ранних форм психического развития. Отдельные периоды развития незавершенны. Это явление характерно для олигофрении, а также задержки психического развития.

Явление акселерации отдельных функций: это относится к раннему проявлению сексуального влечения при преждевременном половом созревании. Возможно раннее возникновение речи, наблюдающееся при раннем детском аутизме [15].

При олигофрении психическое развитие ребенка происходит на неполноценной, дефектной основе, но длительного течения заболевания нервной системы нет и ребенок считается практически здоровым.

Особенности психического развития детей-олигофренов во многих аспектах сходны, так как их мозг оказывается пораженным до начала развития речи.

Дети-олигофрены представляют однородную с психологической точки зрения группу, хотя они могут отличаться по этиологии заболевания.

Большинство авторов доказывают, что основной дефект, наблюдаемый при олигофрении, – это трудность обобщения (М. С. Певзнер) или, по-другому, слабость регулирующей роли речи [15].

Г. Е. Сухарева выделяет центральные дефекты. Их два: во-первых, дефицит любознательности, потребности в новых впечатлениях, дефицит познавательных интересов; во-вторых, плохая обучаемость, замедленное, затрудненное восприятие всего нового.

По мере того как ребенок растет, присоединяется бедность кругозора, поверхностность мышления, представления бедны, малы, слабость обобщения, незрелость эмоциональной сферы [15].

В предмете специальной психологии существуют две концепции психического развития умственно отсталого ребёнка.

1. Теория потолка.

Умственно отсталый ребенок более или менее успешно усваивает все элементарное, простое, но все-таки не может достигнуть высшего уровня обобщения, абстрагирования, нравственные высоты также недоступны для него. Общепринятое положение об особенностях психического развития олигофренов говорит о том, что ведущий недостаток при умственной отсталости это слабости абстрагирования и обобщения.

2. Концепция развития, сформулированная Л. С. Выготским.

Процессы развития рассматриваются как единый процесс, каждый последующий этап зависит от предыдущего. Каждый последующий способ реагирования, действия зависит от достигнутого ранее. Л. С. Выготский говорит о необходимости отличать первичный дефект от вторичного, третичного осложнения. Неправильно было бы выводить все симптомы, все особенности психики умственно отсталого ребенка из основной причины его отсталости, т. е. из факта поражения коры головного мозга. Поступать подобным образом – это значило бы игнорировать сам процесс развития [15].

Ядерные причины (первичный дефект) умственной отсталости, по Л. С. Выготскому и Ж. И. Шиф, состоит в недостаточности замыкательной функции коры больших полушарий головного мозга, инертности, тугоподвижности основных нервных процессов (возбуждения, торможения), а также слабости ориентировочного дефекта.

Слабость ориентировочной деятельности лежит в основе пониженной активности ребенка и потребности в новых ощущениях, отсутствии интереса к окружающему миру.

Самым частым осложнением при умственной отсталости является недоразвитие высших психических функций. Это осложнение характеризуется как вторичный дефект. Если ребенок попадает в условия неадекватного воспитания, обучения, то возникают условия для отклонений третичного уровня. Подобные нарушения связаны с проявлениями в эмоционально-волевой сфере, поведении ребёнка.

Наиболее поддающимися коррекционному воздействию, по мнению Л. С. Выготского, являются вторичные и третичные отклонения.

Теория Л. С. Выготского говорит о том, что умственно отсталый ребёнок способен к культурному развитию. Он, в принципе, может выработать в себе высшие психические функции, но фактически остается недоразвитым в этом плане [15].

Культурное развитие умственно отсталого ребёнка возможно, но оно ограничено ядерными признаками.

Для олигофрении характерна инертность психических процессов. Мышление замедлено по темпу, тугоподвижно. Переключаемость с одного вида деятельности на другой сильно затруднена. Произвольное внимание слабо выражено. Внимание отличается плохой фиксированностью на объекте, легко рассеивается.

Уровень развития деятельности напрямую связан со степенью интеллектуального дефекта и отличительными особенностями в эмоционально-волевой сфере. Больные с лёгкой степенью олигофрении способны к овладению простыми трудовыми навыками, имеют достаточный уровень адаптации к несложным жизненным ситуациям. При тяжелом поражении, о деятельности говорят только условно, имея в виду удовлетворение инстинктивных потребностей.

Признаком психического недоразвития является также иерархичность. Она выражается в недоразвитии высших форм мышления. Недостаточность памяти, восприятия, речи, эмоциональной сферы, моторики всегда выражена меньше, чем недостаточность мышления.

Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста

2.1. Организация и проведение исследования

Цель исследования: эмпирическое изучение особенностей самооценки умственно отсталых детей дошкольного возраста.

В исследовании приняло участие 50 детей в возрасте 5-6 лет, из них 25 дошкольников с нормальным интеллектом и 25 дошкольников с нарушением интеллекта.

Для диагностики самооценки детей использовались следующие методики:

1) Методика "Лесенка".

Каждому ребёнку показывают нарисованную на бумаге лестницу с 7 ступенями, средняя ступень имеет форму площадки. Испытуемому говорится, то на 3 нижних ступеньках находятся плохие дети (чем ниже, тем хуже), на площадке – не плохие и не хорошие, а на 3 верхних ступенях – хорошие дети (чем выше, тем лучше). Ребёнку предлагается разместить на ступенях некоторых детей своего класса, в том числе и себя.

2) Для исследования общего эмоционального отношения к себе была использована рисуночная методика "Нарисуй себя" (A.M. Прихожан). Обработка и интерпретация результатов осуществлялась по нескольким параметрам:

1. Анализ "автопортрета": наличие всех основных деталей, полнота изображения, наличие дополнительных деталей, тщательность прорисовывания, раскрашенность рисунка, наличие "украшающих" элементов.

2. Сопоставление "автопортрета" ребёнка с рисунками "хорошего" и "плохого" сверстника по следующим параметрам: цвета, использованные в "автопортрете", их соответствие цветам "хорошего" и "плохого" ребенка, каких цветов больше; размер "автопортрета" по сравнению с размерами двух других рисунков; повторение в "автопортрете" деталей из рисунков "хорошего" и "плохого" ребенка; общее впечатление о похожести "автопортрета" на рисунок "хорошего" или "плохого" сверстника.

3. Анализ других проективных показателей по "автопортрету", в том числе по размеру рисунка, его расположению на листе, по соотношению отдельных частей рисунка и т.п.

Данная методика позволила выявить многоуровневость самооценки детей.

Результаты исследования и их обсуждение представлено в параграфе 2.2.

2.2. Анализ результатов исследования

Данные исследования представлены в таблицах и графиках.

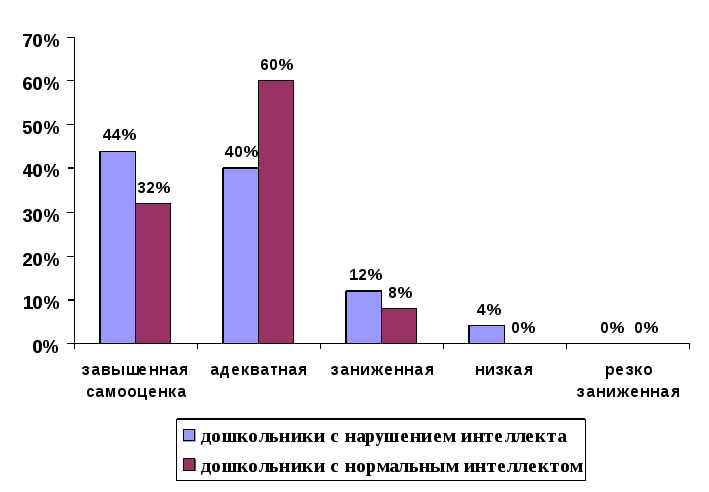

Первоначально детям была предложена проективная методика "Лесенка", результаты которой отражены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Результаты по методике Лесенка

| | дошкольники с нарушением интеллекта | дошкольники с нормальным интеллектом | ||

| чел. | % | чел. | % | |

| завышенная самооценка | 11 | 44 | 8 | 32 |

| адекватная самооценка | 10 | 40 | 15 | 60 |

| заниженная самооценка | 3 | 12 | 2 | 8 |

| низкая самооценка | 1 | 4 | – | – |

| резко заниженная самооценка | – | – | – | – |

Исследование самооценки дошкольников показало, что дети с нормальным интеллектом имеют более адекватную самооценку. Так, адекватная самооценка характерна для 10 дошкольников с нарушением интеллекта, что составляет 40% выборки. Этот показатель в 1,5 раза ниже, чем в группе детей с нормальным интеллектом (15 детей – 60% выборки).

Неадекватность самооценки детей обеих групп представлена в большей мере в сторону завышения. Так, завышенная самооценка характерна для 11 дошкольников с нарушением интеллекта (44%) и 8 детей с нормальным интеллектом (32%).

Детей с заниженной самооценкой мало в обеих группах. Заниженная самооценка характерна для 3 детей с нарушением интеллекта (12%) и 2 детей с нормальным интеллектом (8%). У одного дошкольника с нарушением интеллекта (4%) самооценка низкая.

Для наглядности изобразим графически.

Рис. 1. Сравнительная гистограмма показателей самооценки

Рисунок наглядно показывает, что дети с нормальным интеллектом имеют более адекватную самооценку, чем дошкольники с нарушением интеллекта. Однако, в обеих группах наблюдается тенденция к завышению самооценки, а не занижению её.

Для исследования общего эмоционального отношения к себе была использована рисуночная методика "Нарисуй себя" (A.M. Прихожан), результаты которой представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2

Результаты по методике "Нарисуй себя"

| | дошкольники с нарушением интеллекта | дошкольники с нормальным интеллектом | ||

| чел. | % | чел. | % | |

| высокий уровень | 19 | 76 | 5 | 20 |

| адекватный уровень | 2 | 8 | 19 | 76 |

| низкий уровень | 4 | 16 | 1 | 4 |

Согласно результатам исследования, показатели эмоционального компонента самооценки между дошкольниками с нарушением интеллекта и детьми с нормальным интеллектом значительно различаются.

По результатам анализа рисунков, у большинства детей с нарушением интеллекта общее эмоциональное отношение к себе находится на высоком уровне (76% детей), низкий уровень наблюдается у 16% детей, адекватное отношение к себе демонстрирует минимальное количество детей с нарушением интеллекта (2 ребёнка, что составляет 8% выборки).

Среди детей с нормальным интеллектом, напротив, преобладают дети с адекватным уровнем эмоционального отношения к себе, причём, они составляют основную часть группы (19 детей, что составляет 76% выборки), высокий уровень эмоционального отношения к себе характерен для 20% детей с нормальным интеллектом, у 1 ребёнка (4%) был выявлен низкий уровень эмоционального отношения к себе.

Для наглядности изобразим графически.

Рис. 2. Сравнительная гистограмма выраженности эмоционального компонента самооценки

Рисунок наглядно показывает, что дошкольники с нарушением интеллекта значительно более эмоционально относятся к себе, причём их отношение к себе имеет ярко выраженную положительную окраску.

Таким образом, исследование показало различия самооценки между умственно отсталыми дошкольниками и их сверстниками с нормальным интеллектом, заключающееся в более высокой самооценке умственно отсталых дошкольников и их ярче выраженном положительном отношении к себе.

Выводы по второй главе

На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

1. Дети с нормальным интеллектом имеют более адекватную самооценку, чем дети с нарушением интеллекта. Однако, в обеих группах наблюдается тенденция к завышению самооценки.

2. Умственно отсталые дошкольники значительно более эмоционально относятся к себе, причём их отношение к себе имеет ярко выраженную положительную окраску

Заключение

Курсовая работа была посвящена изучению самооценки умственно отсталых дошкольников. На основе проведённого анализа литературы были сделаны следующие выводы.

Самооценка как системообразующее и интегративное ядро индивидуальности является показателем внутреннего мира личности. Самооценка – эмоционально-переживаемый компонент "Я-концепции" и структурный компонент самосознания.

Анализ научной литературы показал, что самооценка как рефлексивный феномен личности позволяет занять человеку ценностную позицию по отношению к себе и миру, поэтому ребёнку необходима положительная оценка собственной самости.

В развитии и формировании адекватной самооценки прослеживается стадиальность в овладении механизмами самооценивания; неодинаковый темп коррекции самооценки в разных видах деятельности, в уровнях выполнения заданий детьми в разных видах деятельности, сензитивность к формирующим воздействиям.

Авторы, исследующие особенности самооценки в норме и патологии сходятся во мнении, что самооценка при патологии формируется не так, как в норме. Нарушения интеллектуального развития оказывает большое влияние на развитие оценочного отношения индивида к себе и уровень его притязаний.

На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

1. Дети с нормальным интеллектом имеют более адекватную самооценку, чем дети с нарушением интеллекта. Однако, в обеих группах наблюдается тенденция к завышению самооценки.

2. Умственно отсталые дошкольники значительно более эмоционально относятся к себе, причём их отношение к себе имеет ярко выраженную положительную окраску.

Таким образом, проведённое исследование показало различия самооценки между умственно отсталыми дошкольниками и их сверстниками с нормальным интеллектом, заключающееся в более высокой самооценке умственно отсталых дошкольников и их ярче выраженном положительном отношении к себе.

Список литературы

1. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. – М., 2001

2. Деркач А. А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. – М., 2006

3. Дерябо С, Ясвин В.. Гроссмейстер общения. – М.,: Смысл, 2008

4. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. – М., 1999

5. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008

6. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге: Игры в школе, дома во дворе. -Ярославль: Академия развития, 1997

7. Колышко А. М. Психология самоотношения. – Гродно, 2004.

8. Кон И. С. Социологическая психология. – Москва-Воронеж, 1997

9. Кочеткова Т. Н. Самоотношение личности как система установок, направленных на себя // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 6. – 2007. – Вып. 1. – С. 195-201

10. Кошелева М. Е. Воспитание валеологического самоотношения у школьников: Дис. канд. пед. наук. – Хабаровск, 2003.

11. Михайлов Ф. Г. Сознание и самосознание. – М., 1991

12. Психология / Под редакцией А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2000.

13. Психология умственно отсталых школьников / Под ред. В. П. Петровой. – Красноярск, 1995

14. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2003

15. Столин В. В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания личности: Дис. д-ра психол. наук. – М., 1985

16. Тихомарницкая О. А. Ценности и самоотношение на этапе юношеской социализации: Дис. канд. психол. наук. – М., 2000.

17. Шаповалова О. Е. Переживание умственно отсталыми школьниками своего отношения к страшному // Дефектология. – 1998. – № 1. – С.37-41.

18. Шкляр Н. В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы умственно отсталых младших школьников // Начальная школа. – 2007. – № 8. – С. 71-73.

19. http://testoteka.narod.ru/lichn/1/34.html

Приложение

Результаты по методике Лесенка дошкольников с нарушением интеллекта

| №

| завышенная самооценка. 1 | адекватная самооценка 3,2 | заниженная самооценка 4 | низкая самооценка 5,6 | резко заниженная самооценка 7 |

| 1 |

| + |

|

|

|

| 2 |

| + |

|

|

|

| 3 |

| + |

|

|

|

| 4 |

| + |

|

|

|

| 5 |

| + |

|

|

|

| 6 | + |

|

|

|

|

| 7 |

| + |

|

|

|

| 8 | + |

|

|

|

|

| 9 | + |

|

|

|

|

| 10 | + |

|

|

|

|

| 11 |

| + |

|

|

|

| 12 | + |

|

|

|

|

| 13 |

|

| + |

|

|

| 14 |

| + |

|

|

|

| 15 | + |

|

|

|

|

| 16 |

|

| + |

|

|

| 17 | + |

|

|

|

|

| 18 | + |

|

|

|

|

| 19 | + |

|

|

|

|

| 20 | + |

|

|

|

|

| 21 |

| + |

|

|

|

| 22 |

| + |

|

|

|

| 23 | + |

|

|

|

|

| 24 |

|

| + |

|

|

| 25 |

|

|

| + |

|

Результаты по методике Лесенка дошкольников с нормальным интеллектом

| №

| завышенная самооценка. | адекватная самооценка | заниженная самооценка | низкая самооценка | резко заниженная самооценка |

| 1 |

| + |

|

|

|

| 2 | + |

|

|

|

|

| 3 |

| + |

|

|

|

| 4 |

| + |

|

|

|

| 5 |

| + |

|

|

|

| 6 |

| + |

|

|

|

| 7 | + |

|

|

|

|

| 8 |

| + |

|

|

|

| 9 | + |

|

|

|

|

| 10 |

|

| + |

|

|

| 11 |

| + |

|

|

|

| 12 |

| + |

|

|

|

| 13 |

| + |

|

|

|

| 14 |

| + |

|

|

|

| 15 |

| + |

|

|

|

| 16 |

| + |

|

|

|

| 17 |

|

| + |

|

|

| 18 | + |

|

|

|

|

| 19 | + |

|

|

|

|

| 20 |

| + |

|

|

|

| 21 |

| + |

|

|

|

| 22 | + |

|

|

|

|

| 23 | + |

|

|

|

|

| 24 | + |

|

|

|

|

| 25 |

| + |

|

|

|

32