Cамооценка

1. Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном возрасте.

Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей деятельности. Самооценка отражает особенности осознания человеком своих поступков и действий, их мотивов и целей, умение увидеть и оценить свои возможности и способности.

На начальных этапах развития ребенок оценивает преимущественно свои физические качества и возможности (“Я большой”, “Я сильный”), затем начинают осознаваться и оцениваться практические умения, поступки, моральные качества. Самооценка начинает выступать в качестве важнейшего регулятора поведения человека, его активности в учении, труде, общении, самовоспитании.

Формирование самооценки связано с активными действиями ребенка, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить свои умения что-то делать, подчиняться определенным требованиям и правилам, проявлять те или иные качества личности.

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: отношение окружающих и осознание самим ребенком особенностей своей деятельности, ее хода и результатов. И это осознание не появится автоматически: родителям и воспитателям надо учить ребенка видеть и понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями окружающих.

В каждом возрастном периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; именно от ее хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ребенка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении. Учение, как ведущая деятельность, начинает корректировать формирование личности буквально с первых месяцев прихода ребенка в школу. Причем психологические исследования показывают, что самооценка младших школьников еще далеко не самостоятельна, а подвластна оценкам окружающих, прежде всего оценкам учителя. То, как оценивает себя ребенок, представляет собой копию, почти буквальный слепок оценок, сделанных учителем. Значит, надо учить ребенка в любой момент контролировать свои действия, правильно их оценивать, быть внимательным к каждому этапу своей работы, к любым ее промежуточным результатам. Это не замедлит сказаться на учебных успехах, что объективно создаст не очень уверенному в себе школьнику новые основы самооценки.

Нужно также помочь ребенку проявить себя – осуществить свои возможности в той области, в которой у него наметились особые успехи. Это поможет ему заслужить уважение учителя, товарищей. Психологи утверждают, что неспособных детей нет, каждый к чему-то имеет особые склонности. Один хорошо рисует, другой мастерит, у третьего дома живой уголок. Родители могут содействовать тому, чтобы их ребенок открылся товарищам своими лучшими сторонами. Младшие школьники, особенно те из них, кто испытывает затруднения в учении, очень чувствительны к внешним оценкам, чутко улавливают отношение окружающих. Поэтому, любая поддержка со стороны, похвала особенно важны для них. Ребенок, уверенный в себе, не боится трудностей, не пасует перед ними, находит в себе силы для их преодоления.

2. Самооценка младших школьников с разной успеваемостью

У успешных учеников формируется высокая, часто завышенная самооценка, а у слабых – низкая, преимущественно заниженная. Однако отстающие школьники нелегко мирятся с низкими оценками их деятельности и качеств личности - возникают конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное напряжение, волнение и растерянность ребенка. У слабых учеников постепенно начинает развиваться неуверенность в себе, тревожность, робость, они плохо чувствуют себя среди одноклассников, настороженно относятся к взрослым.

Иной комплекс личностных качеств начинает складываться, в связи с высокой самооценкой, у сильных учеников. Их отличает уверенность в себе, нередко переходящая в чрезмерную самоуверенность, привычка быть первыми, образцовыми.

Ребята, которые испытывают значительные затруднения в усвоении программного материала, получают чаще всего отрицательные оценки. Слабоуспевающим школьник становится на каком-то этапе учения, когда обнаруживается определенное расхождение между тем, что от него требуют, и тем, что он в состоянии выполнить. На начальном этапе отставания расхождение это недостаточно осознается, а главное, не принимается школьником: большинство неуспевающих детей I и II классов переоценивают результаты своей учебной деятельности. К IV классу уже выявляется значительный контингент отстающих детей с пониженной самооценкой, и мы видим нарастающую из класса в класс тенденцию неуспевающих учеников к недооценке своих и так весьма ограниченных успехов.

И недооценка, и переоценка своих сил и возможностей – явление далеко не безобидное для школьника. Привычка к определенному положению в классном коллективе – “слабого”, “среднего” или “сильного”, задающего тон в учебе, - постепенно накладывает отпечаток на все стороны жизни ребенка.

3. Самооценка младших школьников как средство повышения уровня успеваемости

Задача учителя, прежде всего, состоит в повышении мотивации обучения и его результативности, а адекватная самооценка ученика помогает решить эту задачу достаточно эффективно. Трудность лишь в том, чтобы добиться адекватной самооценки у каждого учащегося. Для этой цели уже в 1-м классе необходимо начать формировать такую самооценку. Система контроля и оценки также ставит перед нами важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.

От уровня самооценки зависит активность личности, её стремление к самовоспитанию, её участие в жизни коллектива. Принято различать адекватную (или реальную) и неадекватную завышенную или заниженную - самооценку. Эти определения появляются в сравнении с реальными возможностями младшего школьника. Самооценка не остается стабильной, в зависимости от успехов в деятельности, возрастных особенностей она имеет тенденцию изменяться.

Самое большое влияние на развитие самооценки оказывает школьная оценка успеваемости, она, по существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка, поэтому следует различать оценку деятельности и оценку личности и не переносить одно на другое. Младшие школьники негативный отзыв о своей работе воспринимают как оценку: ты - плохой человек. Оценка учителя является основным мотивом и мерилом их усилий, их стремлений к успеху, поэтому не надо сравнивать его с другими детьми, а показывать ему положительные результаты собственной работы прежде и теперь. Используя прием сравнения для показа ученику его собственного, пусть даже очень малого продвижения вперед по сравнению со вчерашним днем, мы укрепляем и поднимаем доверие к себе, к своим возможностям. Для развития адекватной самооценки необходимо создавать в классе атмосферу психологического комфорта и поддержки.

4. Внедрение правила самооценки технологии оценивания учебных успехов

Авторы образовательной системы «Школа 2100» разработали правила технологии оценивания учебных успехов (образовательных достижений) учащихся. Краткий перечень представлен в «Проверочных и контрольных работах» по окружающему миру (Е.В.Сизова, Н.В.Харитонова).

2-е правило: «Самооценка»

Оценку определяют учитель и ученик сообща.

Если оценивание проводится сразу, после того как ученик предъявил свое решение (например, устный ответ на уроке), то учитель и ученик определяют оценку (если требуется – отметку) в диалоге (кратком или развернутом)

Если оценивание проводится после сдачи письменного задания учителю, например, проверочная работа, то ученик имеет право аргументированно оспорить выставленную ему отметку, в диалоге с учителем давая оценку своей работе.

Для реализации этого правила ученик должен освоить порядок действий по самооценке.

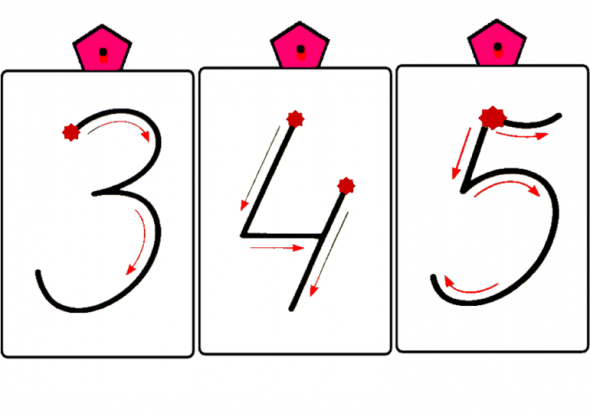

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик)

1й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно

было получить в результате?

2й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?

3й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)?

4й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью

(кто помогал, в чем)?

Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг.

5й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания?

Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. далее) к этому алгоритму могут добавляться новые шаги для оценивания учеником своих успехов и определения своей отметки в баллах.

6й шаг. Каков был уровень задачи-задания?

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? (Необходимый уровень.)

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.)

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые мы на уроках не изучали? (Максимальный уровень.)

7й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.

8й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе поставишь.

Алгоритмы введения правила «Самооценка»

1. Совместная выработка порядка оценивания

1й шаг. Учитель предлагает ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого задает следующие вопросы: «С чего начнем оценивать свою работу?..»,

«Что сделаем после этого?» и т.д.

2й шаг. По итогам в виде опорных сигналов (рисунков, ключевых слов) оформляется указанный выше алгоритм самооценки из четырех пунктов.

Если оценивание проводится сразу, после того как ученик предъявил свое решение (например, устный ответ на уроке), то учитель и ученик определяют оценку (если требуется – отметку) в диалоге (кратком или развернутом)

Если оценивание проводится после сдачи письменного задания учителю, например, проверочная работа, то ученик имеет право аргументированно оспорить выставленную ему отметку, в диалоге с учителем, давая оценку своей работе.

2. Действия при подготовке к урокам, на которых будет развиваться умение самооценки

1й шаг. Сначала, планируя уроки, учитель отбирает для них только минимум содержания учебного материала, так как время уйдет на развитие у учеников умения самооценки, в дальнейшем более сознательное отношение детей к учебе компенсирует не слишком подробное изучение нескольких тем.

2й шаг. При планировании урока учитель выбирает, на каком этапе, при выполнении какого задания будет проговаривать с учеником алгоритм самооценки.

3. Действия по развитию у учеников умения самооценки

1й шаг. Сначала учитель просит оценивать результаты своей работы наиболее подготовленных учеников (на одном уроке 2–3 ученика).

2й шаг. Первое время учитель помогает ученику: сам задает ему вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорные сигналы). Ученик дает ответы, учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценка.

Необходимо активизировать внимание ученика вопросами: «Какой шаг по оценке твоей работы мы уже сделали?» и т.п.

3й шаг. На последующих уроках самооценку по алгоритму предлагается дать по очереди всем ученикам класса.

4й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на опорные сигналы, задавать себе эти вопросы и отвечать на них.

Помимо диалога самооценка может производиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется образец правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает свое решение (выполнение).

5й шаг. Когда ученики начинают оценивать себя, не глядя на опорные сигналы, учитель может убрать их и доставать, только если у кого-то возникают затруднения.

Базовое умение самооценки можно считать сформированным.

4. Действия при сформированном умении самооценки

1й шаг. Планируя урок, учитель перестает сокращать учебный материал.

2й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует краткая фраза ученика: «Цель достигнута, ошибок не было», или«Решение я получил, но с помощью класса», или «Полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке «4» – хорошо».

3й шаг. После проверки письменных работ, ученик получает право аргументированно оспорить оценку и отметку учителя. После фразы ученика: «Я не согласен с выставленной отметкой».учитель предлагает ему объяснить свое мнение, используя алгоритм самооценки

Если мнение ученика и учителя совпадают, можно вести урок дальше.

Если мнение учителя отличается от мнения ученика, который завысил или занизил свою оценку, необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции 3й шаг.

После проверки письменных работ, ученик получает право аргументированно оспорить оценку и отметку учителя. После фразы ученика: «Я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить свое мнение, используя алгоритм самооценки

Если мнение ученика и учителя совпадают, можно вести урок дальше.

Если мнение учителя отличается от мнения ученика, который завысил или занизил свою оценку, необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции. Учитель предлагает ему объяснить свое мнение, используя алгоритм самооценки

Каких ошибок надо избегать

1. На первом этапе отработки правила учитель планирует на урок максимум содержания, поэтому не хватает времени на самооценку.

2. Учитель пропускает обучающий этап проговаривания самооценки, требуя от учеников сразу самостоятельных действий по алгоритму.

3. В 1-м, 2-м классах учитель требует весь алгоритм самооценки(5 пунктов).

Особые ситуации

1. Не каждый ученик готов публично давать самооценку, следовательно, необходимо учитывать, что таким детям нужна психологическая помощь, и по возможности первое время не вызывать их, пока ребята не преодолеют психологический барьер.

2. Если ученик хочет выйти на более высокий уровень, но ему это не удается, такому ученику требуется индивидуальный подход, при этом учитель в индивидуальной беседе объясняет ребенку, что каждый уровень – это определенный успех. Не удается в этом умении сейчас, может получиться в другом. Учитель должен помнить, что каждый ребенок талантлив по-своему. Задача учителя с помощью самооценки дать возможность ученику найти свой уровень успешности.

3. Если ученики начинают излишне критично оценивать ответ своего товарища, то учитель может вовлечь их в диалог при условии, что это не обидит отвечающего, а дети при этом аргументированно анализируют ответ по сути задания.

4. Ситуация: ученик, например Миша, не успевает делать задание со всем классом, у него – ошибка (не освоен новый порядок действий). Вместо того, чтобы подгонять ученика: «Быстрее! Быстрее!!», надо сделать следующее:

У ч и т е л ь (Мише): В чем у тебя затруднение?

Миша либо говорит, либо в растерянности смотрит на задание и на учителя.

У ч и т е л ь : Кто может помочь и объяснит Мише, как сделать это задание?

У ч и т е л ь (после объяснения других учеников): Миша, теперь объясни сам, как ты понял, в чем у тебя ошибка. Как тебе надо сделать это задание? Что ты можешь сказать тем, кто тебе помог?

Если ученик прав, учителю стоит поблагодарить его за то, что он помог найти ошибку при проверке.

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на основании чего он принял соответствующее решение, постараться согласовать позиции.

Внимание! Не все ученики будут готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный разговор с ними, даже если он не заканчивается компромиссом, все равно способствует выработке у детей адекватной самооценки, а авторитарное решение учителя – нет!

Для определения самооценки младших школьников можно использовать методики “Лесенка”, “Какой Я?”.

Методика "Лесенка"

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек.

Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие мальчики и девочки.

На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и девочки.

На какую ступеньку поставил бы ты себя? (Нарисуй себя на этой ступенечке. Можно нарисовать 0, если ребенку трудно нарисовать человечка).

Обработка результатов:

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная);

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный);

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная).

Методика “Какой Я?” предназначена для определения самооценки ребенка 6-9 лет. Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом, спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, предоставляются экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. Оценка результатов

Ответы типа “да” оцениваются в 1 балл, ответы типа “нет” оцениваются в 0 баллов, ответы типа “не знаю” или “иногда” оцениваются в 0,5 балла. Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной ребенком по всем качествам личности.

Выводы об уровне развития самооценки:

Протокол методики “Какой я”

| № п/п | Оцениваемые качества личности | Оценки по вербальной шкале |

| да | нет | иногда | не знаю |

| 1 | Хороший | | | | |

| 2 | Добрый | | | | |

| 3 | Умный | | | | |

| 4 | Аккуратный | | | | |

| 5 | Послушный | | | | |

| 6 | Внимательный | | | | |

| 7 | Вежливый | | | | |

| 8 | Умелый (способный) | | | | |

| 9 | Трудолюбивый | | | | |

| 10 | Честный | | | | |

10 баллов - очень высокий

8-9 баллов - высокий

4-7 баллов - средний

2-3 балла - низкий

0-1 балл - очень низкий

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника высокая. Следует отметить, что ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, честный) могут свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если наряду с ответами “да” на все вопросы ребенок утверждает, что он “послушный всегда”, “честный всегда”, можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. Адекватность самооценки можно проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с ответами родителя о ребенке по тем же личностным качествам.

Для учащихся 5-7 классов можно предложить следующие методики для определения самооценки

Самооценка "Опросник"

Отвечаем на вопросы: “да” (+), “нет” (-)

Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не останавливаясь перед трудностями?

Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться?

По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и сообразительны?

Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы делать его по-своему?

Вы всегда и везде стремитесь быть первым?

Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы профессором?

Вам трудно сказать себе “нет”, даже если ваше желание неосуществимо?

Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники?

В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие?

Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо большего?

Обработка результатов:

Подсчитайте количество “да” (+).

6-7 положительных ответов (+) - завышенная самооценка;

3-5 (+) - адекватная (правильная);

2-1 (+) - заниженная.

Изучение общей самооценки

Инструкция испытуемому: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно зачитать номер положения и против него - один из трех вариантов ответов: “да” (+), “нет”(-), “не знаю” (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь.

Текст опросника

Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.

Большую часть времени я нахожусь в подавленном состоянии.

Со мной большинство ребят советуются (считаются).

У меня отсутствует уверенность в себе.

Я примерно также способен и находчив, как большинство окружающих меня людей (ребят в классе).

Временами я чувствую себя никому не нужным.

Я все делаю хорошо (любое дело).

Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы).

В любом деле я считаю себя правым.

Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.

Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное поражение.

Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.

Меня мало беспокоят возможные неудачи.

Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть.

Я редко жалею о том, что уже сделал.

Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам.

Я сам думаю, что постоянно кому-нибудь необходим.

Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные.

Мне чаще везет, чем не везет.

В жизни я всегда чего-то боюсь.

Обработка результатов:

Подсчитывается количество согласий (“да”) под нечетными номерами, затем - количество согласий с положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в интервале от -10 до +10.

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке.

Результат от -3 до +3 - о средней самооценке

Результат от +4 до +10 - высокой самооценке.

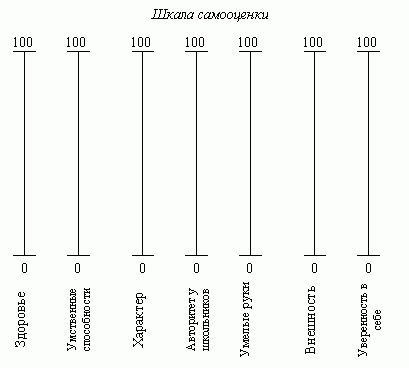

Методика Дембо - Рубинштейн

Материал: калькулятор, карточки с набором слов, характеризующих отдельные качества личности.

Ход опыта: Экспериментальная часть опыта выполняется в аудитории. Экспериментатор выдает стимульный материал испытуемым и просит отобрать 5 качеств, которые, по мнению испытуемого, характеризуют идеальную личность. Испытуемый выбирает из предложенного перечня качеств указанное количество слов и составляет из них два ряда. Первый ряд представляет собой набор качеств личности идеала испытуемого, является самым важным для идеала. Далее записываются качества идеала по мере убывания их значимости для испытуемого. Во втором ряду испытуемый записывает то качество, которое, по его мнению, развито у него самого в наибольшей степени. Затем так же, как и в первом ряду, испытуемый записывает качества собственной личности по мере убывания степени их развития у себя.

Обработка результатов:

После заполнения двух рядов подсчитывается коэффициент ранговой корреляции по Спирмену и делается вывод о количественном уровне самооценки. Формула: R=1-(6/a*(a -1))*b , где а – это количество качеств, а b- это сумма квадратов разностей.

При этом надо иметь в виду, что значение коэффициента менее 0,35 соответствует низкой самооценке, от 0,35 до 0,7 – средней и более 0,7 – соответствует высокому уровню самооценки.

· Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн (26,с.67)

Данная методика основана на непосредственном оценивании школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими руками, внешность, уверенность в себе. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их.

Инструкция: Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер, ум и т.д. Уровень развития каждого качества человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. В бланке нарисованы семь линий. Они обозначают:

a) Ум, способности

b) Характер

c) Авторитет у сверстников

d) Умение многое делать своими руками

e) Внешность

f) Уверенность в себе

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.

Обработка результатов: обработка проводится по 6 шкалам. Каждый ответ выражается в баллах. Размеры каждой шкалы 100мм., в соответствии с этим ответы школьников получают количественную характеристику.

По каждой из шести шкал определяется: а) уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»; б) высота самооценки – расстояние в мм от нижней шкалы до знака «-».

Определяется средняя величина показателей самооценки и уровня притязаний по всем шести шкалам. Средние величины показателей сравниваются с таблицей:

Низкий средний высокий

Уровень притязаний до 60 60-74 75-100

Уровень самооценки до 45 45-59 60-100

· Следующая методика направлена на определение эмоционального уровня самооценки, автор А.В. Захарова

(23,с. 78)

Материал: рисунки для выполнения субтестов.

Экспериментатор предъявляет испытуемому рисунок и просит его выполнить задание соответствующего субтеста.

Ход опыта:

1) Экспериментальная часть.

Субтест №1. Представь, что изображенный на рисунке ряд кружков – это люди. Укажи, где находишься ты.

Субтест №2. Большой круг – это твое «Я». Маленькие круги- это твои родные, друзья и учитель. Покажи, где будут находиться отец, мать, бабушка, дедушка, брат(сестра), учитель, друзья.

О- отец

М- мать

Д- дедушка

Б- бабушка

Б2- брат

С- сестра

Др – друзья

У- учитель

Субтест №3. Вот на рисунке твои родители, учителя, друзья. Поставь крестик( точку) там, где находишься ты.

Субтест №4. Поставь точку в том месте круга, где находишься ты.

Субтест №5. Представь, что ты находишься в нижнем ряду. Каким из двух кружков будешь являться ты?

2) Обработка результатов:

Субтест №1. Нормой для ребенка является указание на третий- четвертый круг слева. В этом случае ребенок адекватно воспринимает особенности своего «Я- образа», осознает свою ценность и принимает себя. При указании на первый круг имеет завышенную, а при указании на круги далее пятого заниженную самооценку.

Субтест№2. позволяет определить отношение с близкими людьми. При расположении сверху признает превосходство и допускает давление этого человека на себя. Оказывает давление на расположенных внизу, чувствует свое превосходство над ним.

Субтест№3. определяет социальную заинтересованность( чувствует ли ребенок себя включенным, принятым в мир людей), а так же степень близости с той или иной категорией людей. Если ребенок указал себя вне треугольника, то можно сказать, что он чувствует себя отверженным или не заинтересован в социальных контактах.

Субтест№4. Определение степени эгоцентризма. Для дошкольника характерен высокий эгоцентризм (расположение в самом центре круга). Более старший ребенок должен быть разумно эгоистичным.

Субтест№5. Индивидуализация. Позволяет выявить осознание своего сходства ( при указании на левый круг) или своей уникальности (правый круг).

Для учащихся 10-11 классов можно рекомендовать

Самосознание (самооценка)

Самосознание - открытие своего “Я”, приводящее к формированию “Я-образа”, “Я-концепции”.

Самооценка - более или менее конкретное проявление самосознания, оценивание школьником своих возможностей одновременно со своей точки зрения и точки зрения других (со стороны).

Характер самооценки (благоприятная, т.е. адекватная и неблагоприятная - завышенная или заниженная) влияет на поведение ребенка, успешность его деятельности и общения.

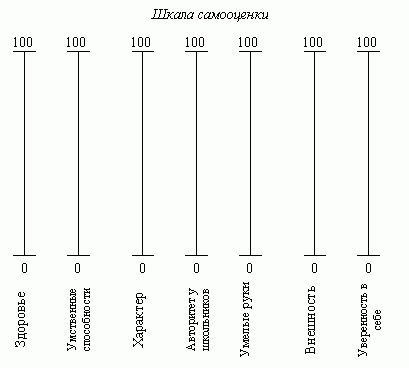

Шкала самооценки личности

Данная шкала, разработанная A.M. Пригожиным, представляет собой вариант известной методики Дембо-Рубинштейн, отличающийся от общепринятых, прежде всего введением дополнительного параметра уровня притязаний. Введен также ряд дополнительных параметров для обработки. Методика нормирована на выборках учащихся VII-Х классов.

Описание задания. Каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащей инструкцию и задание.

Инструкция. Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер и т.п. Уровень развития каждого человека, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, верхняя - наивысшее. Ниже представлено семь таких линий. Они обозначают:

1) здоровье,

2) умственные способности,

3) характер,

4) авторитет у сверстников,

5) умение многое делать своими руками, умелые руки,

6) внешность,

7) уверенность в себе.

На каждой линии написано, что она обозначает.

На каждой линии черточкой (-) отметьте, как Вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (X) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон Вы были бы удовлетворены собой и почувствовали гордость за себя.

Итак: “-” - уровень развития у Вас качества, стороны личности в настоящий момент.

“X” - такой уровень развития качества, стороны, к которому Вы стремитесь, достигнув которого, Вы будете удовлетворены собой.

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка).

Например, на линии “здоровье” нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя - абсолютно здорового.

Задание

Далее изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы.

При этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными черточками, середина - едва заметной точкой.

Порядок проведения

Методика может проводиться как фронтально - с целым классом или группой учащихся, - так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут.

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа “глупая”, “я это не способен”, отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение (с разницей не менее 5 мин.). Все это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов.

Обработка результатов:

Обработке подлежат ответы на шести линиях (шкалах). Шкала “здоровье” рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется отдельно. Как уже отмечалось, размеры каждой линии равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 мм = 54 балла). Обработка включает следующие этапы:

I этап

По каждой из шести шкал (“ум”, “способности”, “характер”, “авторитет у сверстников”, “умелые руки”, “внешность”, “уверенность в себе”) определяются:

а) уровень притязаний в отношении данного качества - по расстоянию в миллиметрах от нижней шкалы (“О”) до знака “X”;

б) высота самооценки - от “О” до знака “-”;

в) величина расхождения между уровнем притязаний и самооценка - разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака “X” до “-”; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом.

Записывается значение каждого из трех показателей (уровень притязаний, самооценки и величины расхождения между ними) в баллах по каждой шкале.

II этап

Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого из показателей по всем шести шкалам.

III этап

Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки “X” (для определения дифференцированности самооценки). Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей личности. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и минимальным значениями. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом.

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается средняя мера и, соответственно, тем меньшее значение она имеет. При очень сильно дифференцированное, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень высоко, а другие - очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использовано вами лишь для ориентировки.

IY этап

Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются не полностью (указывается только самооценкам или только уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.п.

“Как у тебя с самооценкой?”

Очень часто - 4 балла

Часто - 3 балла

Иногда - 2 балла

Редко - 1 балл

Никогда - 0 баллов

Я часто волнуюсь понапрасну.

Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.

Я боюсь выглядеть глупцом.

Я беспокоюсь за свое будущее.

Внешний вид других куда лучше, чем мой.

Как жаль, что многие не понимают меня.

Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми.

Люди ждут от меня очень многого.

Чувствую себя скованным.

Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.

Мне не безразлично, как люди относятся ко мне.

Я чувствую, что люди говорят про меня за моей спиной.

Я не чувствую себя в безопасности.

Мне не с кем поделиться своими мыслями.

Люди не особенно интересуются моими достижениями.

Подсчитать сумму баллов.

30 баллов - ты недооцениваешь себя.

10-30 баллов - правильная (адекватная) самооценка

10 и ниже - завышенная самооценка.

Существует много различных методик и приемов формирования самооценки. Я остановлюсь на тех, которые использую в своей работе. Наиболее простым инструментом можно считать знакомую многим методику цветовых дорожек или светофора.

1.Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, самостоятельно оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, уверенно ли чувствует себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трѐх цветов, ученики делают пометки в своих тетрадях рядом с домашней или классной работой.

-красный цвет — это сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно,

- жѐлтый — неуверенности: я не совсем в этом разобрался,

- зелѐный — благополучия: мне всѐ ясно, я с этим справлюсь.

Учитель, взяв тетради учеников, видит, кто из них и в каком вопросе нуждается в помощи.

2. Светофор, другой вариант той же методики, даѐт возможность посылать учителю сигналы в реальном времени, по ходу урока. У детей для этого есть три карточки тех же трѐх цветов. Отвечая на вопрос учителя, получив задание, дети оценивают свои возможности и поднимают красную, жѐлтую или зелѐную карточку, сообщая о том, насколько им по силам предложенная задача. Зажигая вместе с детьми светофор в наиболее важных моментах урока, учитель может быстро сориентироваться и увидеть, готов ли класс продолжить движение, достигнуты ли желаемые результаты, реализованы ли цели урока (1-2 класс).

2. «Смайлики»

Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то поднимай улыбающееся лицо.

Если тебе на уроке было временами непросто, не все получалось, то поднимай такое лицо «СПОКОЙНОЕ».

Если тебе на уроке было сложно, многое не получалось, то поднимай грустное лицо.

3. «Солнышко и туча»

«Солнышко улыбается» - Я РАБОТАЛ ОТЛИЧНО.

«Солнышко серьезное» - Я СТАРАЛСЯ.

«Тяжелые тучи» - Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.

Такая оценка:

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка можно оценить как успешного).

4. «Лесенка успеха»

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился;

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были допущены ошибки;

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил. (диагностическая методика)

5. «Карточка самовнушения»

«Красный цвет» - цвет активности;

«Белый цвет» - цвет успеха;

«Синий цвет» – цвет стойкости, силы воли.

Я считаю, что данную методику эффективнее использовать в конце урока.

Для оценки этой же самостоятельной работы на уроке применяется ещѐ один инструмент, автором которого является Г. А. Цукерман.

6.Линеечки, пятиуровневая шкала

После выполнения самостоятельной работы ученики оценивают свой результат по пятиуровневой шкале. Вместе с классом договариваемся о том, по каким критериям будет оцениваться работа. На этот раз это три критерия: правильность, аккуратность и оформление работы (в классе на стенде висит образец критериев). На полях тетрадей ученики чертят три отрезка — линеечки с делениями, которые показывают уровень выполнения работы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Дети ставят крестик на шкале в том месте, которое соответствует их оценке собственной работы. Каждая линеечка помечается буквой «П»,» «А» или «О»: П — правильность, А — аккуратность, О — оформление работы. Высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Я договариваюсь с детьми, за что ставится та или иная оценка, поэтому дети могут определить, какому уровню соответствует работа. Аналогичное обсуждение предваряет введение шкалы для оценки аккуратности и оформления работы. Оценивание включает ещѐ один этап — оценку работы учителем. Этот этап вынесен за временные границы урока.

Проверяя сданные работы, я показываю, насколько согласна с самооценкой детей. Если я соглашаюсь с мнением ученика, то обвожу его крестик на линеечке, если не согласна, то ставлю крестик выше или ниже. Если моя оценка работы совпадает с оценкой детей, значит, ученик умеет оценить себя. Необходимо обращать на это внимание и хвалить детей за это. Это методика в большей степени подходит для учащихся 3-4 классов.

7. Методика «Радуга»

Учащимся выдается карточка – круг, разделенный на столько частей, сколько заданий учитель выносит на контроль. Каждое задание, выполненное правильно дети отмечают красным цветом, с одной ошибкой – зеленым цветом, 3 и более ошибок – желтым цветом. Эффективно используется на уроках по обобщению и систематизации знаний.

8.Методика «Древо творчества».

Данная методика используется для рефлексии собственной учебной деятельности в течение всего урока. Наиболее эффективно применяется на уроках закрепления и обобщения знаний по теме. На доске наглядный материал: ствол яблони, отдельно вырезанные листочки, цветы, яблоки, рядом с которым указаны критерии оценивания. Яблоко – урок прошел плодотворно, лист – пропащий день, цветы – довольно неплохо. При подведении итога урока дети выбирают и прикрепляют на ствол яблони или яблоко, или лист, или цветок. В поле зрения учителя все дети. По собственному желанию дети комментируют свой выбор. Учителем фиксируются результаты тех детей, которые для оценки своей работы выбрали лист. Планируется коррекционная работа. На мой взгляд, данная методика универсальна. Ее можно использовать на различных уроках и в качестве пособия, например урок русского языка, тема «Однокоренные слова».

9. Методика «Мы – вместе». «Оценочный лист»

Цель: развитие умений учащихся осуществлять самоконтроль, самооценку, сравнивая работу с образцом, по заданной инструкции, положительной мотивации учения. Перед уроком детям выдается карточка, в верхней строке которой указаны номера заданий, выносимых учителем на контроль. Во 2 строке – самооценка ученика выполненного задания, в 3 – оценка учителя. При использовании данной методики особое внимание уделяется выбору заданий, выносимых на контроль, ребенок должен видеть результат: совпадает ли его оценка с оценкой учителя, если не совпадает – требуется разъяснение.

С целью отслеживания результатов уровня сформированности адекватной самооценки младших школьников может использоваться методика Н.Г. Лускановой .

10. «Лесенка»

Предлагается лесенка из 5 ступеней. Каждый из детей рисует себя на той ступеньке, на которой считает нужным. Такая работа по самооценке, впоследствии будет формироваться и совершенствоваться на каждом уроке или в начале и конце недели.

С целью формирования правильной самооценки необходимо использовать на уроках методику для работы в парах.

11. «Сосед по парте»

Работу целесообразно проводить двумя способами:

1-й способ: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу после выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочѐты.

2-й способ: ученик сначала оценивает себя, затем идѐт обмен тетрадями и оценивание в паре. Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несоответствие оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. Оценки совпали: оценки не совпали. Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки учащихся.

Описанные способы и инструменты дают лишь первое представление о возможностях, которые раскрывает перед учителем и учениками оценивание, построенное на диалоге и общем понимании учебных задач. Полезным для учителя результатом может быть не только освоение конкретных оценочных методик и применение их на уроке. Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить информацию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. Педагоги могут на основе полученной обратной связи переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно и с удовольствием. Вот несколько примеров использования методик развития самооценки у учеников на моих уроках. Следует отметить, что после первого года обучения уже наблюдаются положительные результаты работы по формированию самооценки младшего школьника:

- осознанное восприятие учащимися учебного материала,

- понимание границ своих знаний;

- в поступках детей уже чувствуется умение предвидеть результаты их деятельности, большинство умеют прогнозировать последствия;

- уверенность в способности освоения для самореализации и самоутверждения социального опыта;

-умение оценить свое положение в системе социальных отношений «взрослый – сверстник - я»;

- повышение уровня ответственности за учебную деятельность; самооценка и самоконтроль постепенно переходят во внеучебную деятельность.

Также, я хочу предложить вашему вниманию результаты диагностики уровня самооценки учащихся моего класса. Для исследования самооценки первоклассников я использовала экспериментальную процедуру, предложенную французским психиатром Де Греефе. Эта проба относится к прямым методам определения самооценки.

12. «Портфоло ученика»

Портфолио является одним из средств самооценки самого учащегося и инструментом фиксирования его индивидуальных достижений, реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий.

Главные цели ведения портфолио:

создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях;

максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;

развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоятельному познанию;

формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;

формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;

приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ("я реальный", "я идеальный");

формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию

13. Лист самооценки № 1

Моя успешность на уроке

| Вид работы | Знак (! ? ) |

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

Достигли ли мы цели?___________________________________________

Для чего нам нужен материал, изученный сегодня?

Лист самооценки №2

Ф. И. _____________________

Моя успешность на уроке

| Вид работы | Знак (! ? ᴖ) |

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

| Итоговый балл |

|

На уроке я работал активно/пассивно

Своей работой я доволен/недоволен

Урок для меня показался коротким/длинным

За урок я не устал/устал

Мое настроение стало лучше/стало хуже

Материал урока мне был понятен/непонятен

Полезен/бесполезен

Интересен/неинтересен

Домашнее задание легкое/трудное

Интересное/неинтересное

Полезное/бесполезное

Достигли ли мы цели?___________________________________________

Для чего нам нужен материал, изученный сегодня?

Лист самооценки №3

Ф. И. _______________________

Сегодня на уроке

| Знаю/умею | Хочу знать/научиться | Узнал/научился |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лист самооценки №4

Оценочный лист _____________________________________________________

по теме «_______________________________»

| № | Этапы урока | Самооценка+,- |

| 1 |

|

|

| 2 |

|

|

| 3 |

|

|

| 4 |

|

|

| 5 |

|

|

| 6 |

|

|

|

| Итоговая самооценка |

|

14. «Дерево успехов»

Итоги дня можно подводить на «Дереве успехов». После уроков дети прикрепляют на дерево (нарисован плакат) плод, цветок или листок: яблоко – все удалось, цветок – неплохо поработал, но что-то не совсем получилось, листок – сегодня не получилось, но я не отчаиваюсь

2.В виде сигнальных карточек разного цвета.

3.Самооценка с помощью карточек.

15.

16. Самооценка с помощью пальчиков

17. Таблицы

Организация работы по самооценке собственной деятельности и работы группы

| Утверждение | Да | Не всегда | Нет |

| Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий группы |

|

|

|

| Я внимательно выслушиваю то, что говорят члены моей группы |

|

|

|

| Если я не согласен с чем-то, я не спорю, а предлагаю другое решение |

|

|

|

| Я помогаю участникам группы, когда они нуждаются во мне |

|

|

|

| Я с уважением отношусь к мнению участников группы, даже если я не согласен сними |

|

|

|

| Когда мы сталкиваемся с проблемами, я стараюсь искать выход, а не предлагаю прекратить работу |

|

|

|

| Я стараюсь услышать прежде всего то, что участник группы хочет предложить, а не ищу ошибку в его или ее высказывании |

|

|

|