Типы расстройств анализаторных систем (А.Р. Лурия,1982, Е.Д. Хомская, 2003)

Нарушения

различных видов

ощущений,

как следствие

элементарных

сенсорных

расстройств,

Нарушения

разных видов

восприятия,

как следствие

сложных

гностических

расстройств,

АГНОЗИЯМИ

ТАКТИЛЬНЫЕ

СЛУХОВЫЕ

ЗРИТЕЛЬНЫЕ

Сенсорные зрительные расстройства

Основными уровнями зрительной системы каждого полушария являются:

- Сетчатка глаза (периферический уровень);

- Зрительный нерв (nervus opticus, II ЧМН);

- Хиазма – область пересечения зрительных нервов и зрительный канатик – место выхода зрительного пути из из области хиазмы;

- Наружное или латеральное коленчатое тело (НКТ или ЛКТ) и зрительный бугор(подушечки) – место окончания волокон зрительного пути;

- «Зрительное сияние» (пучок Грациоле) – путь от НКТ к зрительной коре;

- Первичное 17-ое поле коры мозга

Функционирование зрительной системы обеспечивается следующими парами ЧМН –

II пара — зрительный нерв ( лат. nervus opticus )

III пара — глазодвигательный нерв ( лат. nervus oculomotorius )

IV пара — блоковый нерв ( лат. nervus trochlearis )

VI пара — отводящий нерв ( лат. nervus abducens )

Сенсорные зрительные расстройства

I уровень ЗС - поражения сетчаточного уровня.

Основные заболевания сетчатки

- ангиопатия сетчатки

- отслоение сетчатки

- дистрофия сетчатки

- диабетическая ретинопатия

- разрыв сетчатки

- дегенерация сетчатки

- макулодистрофия и макулярная дегенерация

- ретинит

- гипертоническая ретинопатия

- опухоль сетчатки

- кровоизлияние в сетчатку

Сенсорные зрительные расстройства

II уровень ЗС - поражение зрительного нерва , вследствие патологических процессов в области передней черепной ямки (новообразования, кровоизлияния, воспалительные процессы и др.).

В зависимости от места поражения нерва страдают зрительные функции соответствующих участков сетчатки.

Поражения зрительного нерва достаточно часто одностороннее.

А — нормальная картина;

Б — застойный сосок зрительного нерва;

В — первичная атрофия зрительного нерва;

Г — вторичная атрофия зрительного нерва;

Д — синдром Фостера Кеннеди

Сенсорные зрительные расстройства

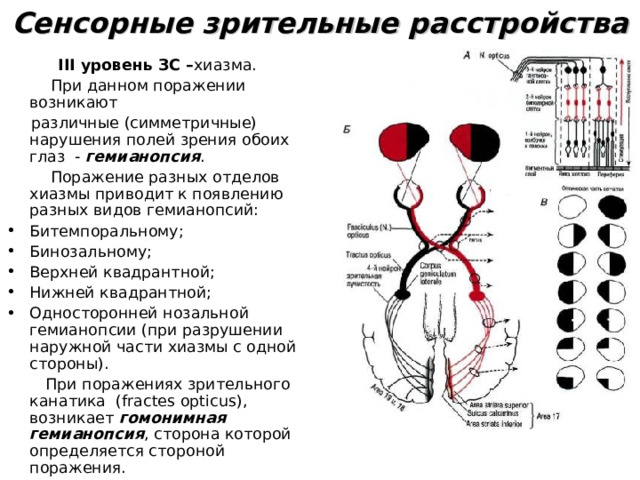

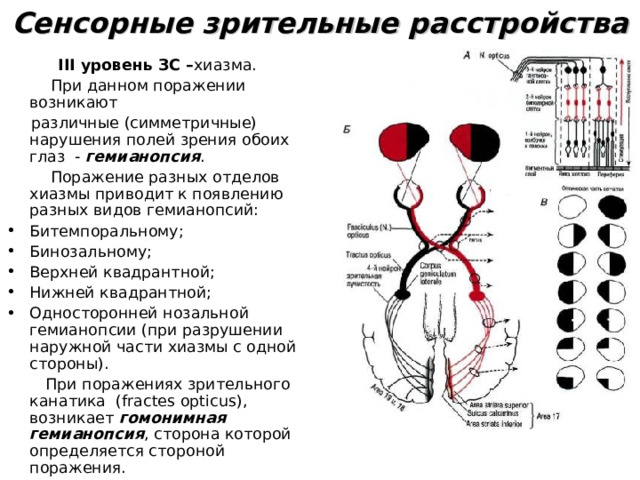

III уровень ЗС – хиазма.

При данном поражении возникают

различные (симметричные) нарушения полей зрения обоих глаз - гемианопсия .

Поражение разных отделов хиазмы приводит к появлению разных видов гемианопсий:

- Битемпоральному;

- Бинозальному;

- Верхней квадрантной;

- Нижней квадрантной;

- Односторонней нозальной гемианопсии (при разрушении наружной части хиазмы с одной стороны).

При поражениях зрительного канатика ( fractes opticus) , возникает гомонимная гемианопсия , сторона которой определяется стороной поражения.

Сенсорные зрительные расстройства

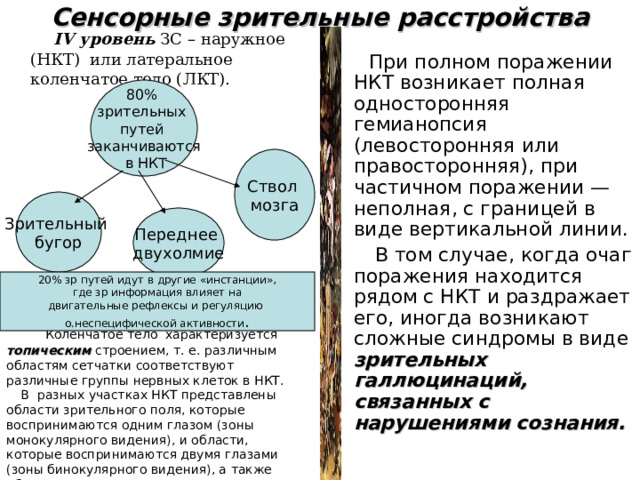

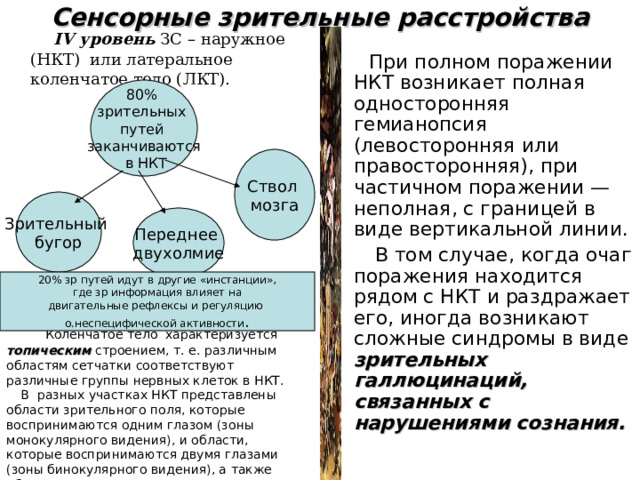

IV уровень ЗС – наружное (НКТ) или латеральное коленчатое тело (ЛКТ).

При полном поражении НКТ возникает полная односторонняя гемианопсия (левосторонняя или правосторонняя), при частичном поражении — неполная, с границей в виде вертикальной линии.

В том случае, когда очаг поражения находится рядом с НКТ и раздражает его, иногда возникают сложные синдромы в виде зрительных галлюцинаций, связанных с нарушениями сознания.

80%

зрительных

путей

заканчиваются

в НКТ

20% зр путей идут в другие «инстанции»,

где зр информация влияет на

двигательные рефлексы и регуляцию

о.неспецифической активности .

Коленчатое тело характеризуется топическим строением, т. е. различным областям сетчатки соответствуют различные группы нервных клеток в НКТ.

В разных участках НКТ представлены области зрительного поля, которые воспринимаются одним глазом (зоны монокулярного видения), и области, которые воспринимаются двумя глазами (зоны бинокулярного видения), а также область центрального видения.

Сенсорные зрительные расстройства

VI уровень ЗС - 17-е поле, которое организовано по топическому принципу , т. е. разные области сетчатки представлены в его разных участках.

Это поле имеет две координаты: верхне-нижнюю и передне-заднюю. Верхняя часть 17-го поля связана с верхней частью сетчатки, т. е. с нижними полями зрения; в нижнюю часть 17-го поля поступают импульсы от нижних участков сетчатки, т. е. от верхних полей зрения.

При поражении 17-го поля в левом и правом полушариях одновременно возникает центральная слепота. Когда же поражение захватывает 17-е поле одного полушария, возникает выпадение полей зрения с одной стороны, причем при правостороннем очаге возможна «фиксированная» левосторонняя гемианопсия, когда больной как бы не замечает своего зрительного дефекта.

При поражении 17-го поля граница между «хорошим» и «плохим» участками полей зрения проходит не в виде вертикальной линии, а в виде полукруга в зоне fovea , так как при этом сохраняется область центрального видения, которая у человека представлена в обоих полушариях, что и определяет контур пограничной линии. Эта особенность позволяет различать корковую и подкорковые гемианопсии (рис. 19; цветная вклейка).

Как правило, у больных имеется не полное, а лишь частичное поражение 17-го поля, что приводит к частичному выпадению полей зрения ( скотомам ); при этом участки нарушенных полей зрения по форме и величине в обоих глазах симметричны. При менее грубых поражениях 17-го поля возникают частичные нарушения зрительных функций в виде снижения (изменения) цветоощущения, фотопсий (т. е. ощущение ярких вспышек, «искр», иногда окрашенных, появляющихся в определенном участке поля зрения).

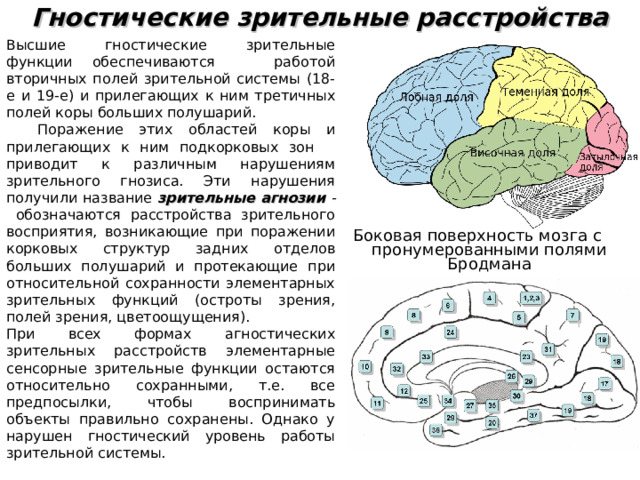

Гностические зрительные расстройства

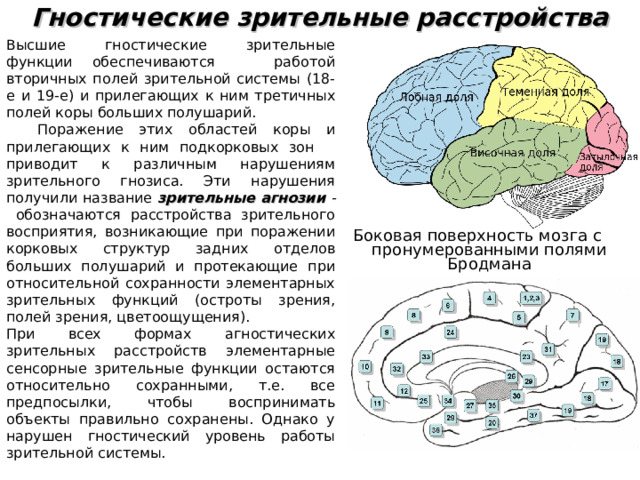

Высшие гностические зрительные функции обеспечиваются работой вторичных полей зрительной системы (18-е и 19-е) и прилегающих к ним третичных полей коры больших полушарий.

Поражение этих областей коры и прилегающих к ним подкорковых зон приводит к различным нарушениям зрительного гнозиса. Эти нарушения получили название зрительные агнозии - обозначаются расстройства зрительного восприятия, возникающие при поражении корковых структур задних отделов больших полушарий и протекающие при относительной сохранности элементарных зрительных функций (остроты зрения, полей зрения, цветоощущения).

При всех формах агностических зрительных расстройств элементарные сенсорные зрительные функции остаются относительно сохранными, т.е. все предпосылки, чтобы воспринимать объекты правильно сохранены. Однако у нарушен гностический уровень работы зрительной системы.

Боковая поверхность мозга с пронумерованными полями Бродмана

Гностические зрительные расстройства

Первое описание зрительной агнозии принадлежит немецкому физиологу Герману Мунку (1881), который, работая с собаками, имеющими поражения затылочных долей мозга, обнаружил, что «собака видит, но не понимает» того, что видит; собака как будто бы видит предметы (так как не наталкивается на них), но «не понимает» их значения.

Термин «агнозия» впервые использовал 3. Фрейд (1891), который был не только основателем психоанализа, но и крупнейшим невропатологом, занимавшимся изучением функций НС. Описанные им случаи нарушений высших зрительных функций были обозначены как «зрительная агнозия».

Основные формы нарушений зрительного гнозиса:

- предметная агнозия;

- прозопагнозия;

- оптико-пространственная;

- цветовая агнозия;

- буквенная агнозия;

- симультанная агнозия.

Гностические зрительные расстройства

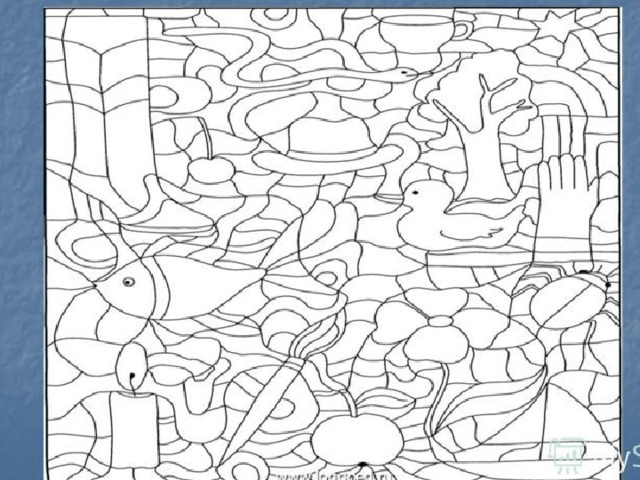

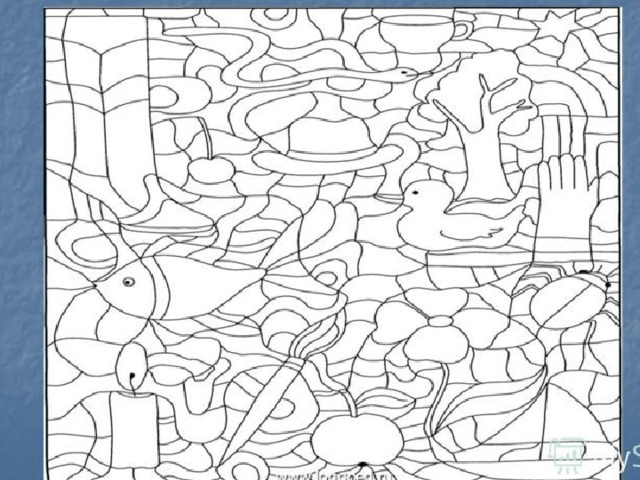

У больных проба Поппельрейтера вызывает большие трудности: они не могут выделить отдельные контуры и видят просто путаницу линий.

Предметная зрительная агнозия связана с поражением нижней части «широкой зрительной сферы». Она характеризуется тем, что больной видит как будто бы все, он может описать отдельные признаки предмета, но не может сказать, что же это такое.

В своей повседневной жизни такие больные ведут себя почти как слепые и хотя они не натыкаются на предметы, но постоянно ощупывают их или ориентируются по звукам.

Гностические зрительные расстройства

При оптико-пространственной агнозии теряется:

- возможность ориентации в пространственных признаках окружающей среды и изображений объектов;

- нарушается лево-правая ориентировка, верхне-нижние координаты ;

- не понимается символика рисунка, которая отражает пространственные признаки объектов ( не понимается географическая карта, нарушена ориентировка в странах света);

- нарушается способность передачи на рисунке пространственных признаков объектов (дальше-ближе, больше-меньше, слева-справа, сверху-снизу) и может распадаться общая схема рисунка;

- при односторонней оптико-пространственной агнозии , копируя рисунок, изображается только одну сторону предмета;

- нарушается возможность зрительной афферентации пространственно-организованных движений, т. е. «праксис позы» (не могут копировать позу);

- трудности прочтения букв, которые имеют «лево-правые» признаки, не могут различить правильно и неверно написанные буквы (например: К, И, Р, Ч и др.),

Особой формой зрительных агностических расстройств является буквенная агнозия . В чистом виде буквенная агнозия проявляется в том, что больные, совершенно правильно копируя буквы, не могут их назвать. У них распадается навык чтения (первичная алексия).

Больные правильно воспринимают предметы, правильно оценивают их изображения и даже правильно ориентируются в сложных пространственных изображениях и реальных объектах, однако они «не понимают» буквы и не могут читать.

Такая форма агнозии, как правило, встречается при поражении левого полушария мозга — нижней части «широкой зрительной сферы» (у правшей).

Гностические зрительные расстройства

Восприятие цвета (трихромазия – нормальное цветовосприятие).

Трехкомпонентная теория цветного зрения (Т. Юнг, 1802; Г. Гельмгольц, 1859).

Предполагает наличие 3 типов колбочек со зрительными пигментами, поглощающими различные длины волн света: «синие» (420 нм), «зеленые» (530 нм), «красные» (560 нм) колбочки. (Цвет – это результат неодинаковой стимуляции колбочек разного типа. Стимуляция всех типов колбочек дает ощущение, лишенное цвета, – «белое». Одинаковая стимуляция красных и зеленых колбочек, но не синих, дает ощущение желтого.)

Нарушения восприятия цвета.

Врожденные формы цветовой слепоты (старое название – дальтонизм) связаны с отсутствием генов, кодирующих разные виды опсина в колбочках (гены красного и зеленого опсинов расположены в Х-хромосоме, ген синего опсина – в 7-й хромосоме).

♦ Дихромазия (отсутствие восприятия одного цвета).

- Дейтеранопия (частота ~6 %) – «зеленослепые».

- Протанопия (частота ~1,1 %) – «краснослепые».

- Тританопия (частота ~0,01 %) – «синеслепые».

♦ Ахромазия (частота

Цветовая агнозия , является нарушением высших зрительных функций. В клинике описаны нарушения цветового гнозиса, которые наблюдаются на фоне сохранного цветоощущения. Такие больные правильно различают отдельные цвета и правильно их называют. Однако им трудно:

- соотнести цвет с определенным предметом и наоборот;

- они не могут вспомнить, каков цвет апельсина, моркови, елки и т. д. ;

- не могут назвать предметы определенного конкретного цвета;

- отсутствует обобщенное представление о цвете, и поэтому невозможно выполнить процедуру классификации цветов , что связано с трудностями их категоризации.

Гностические зрительные расстройства

Лицевая агнозия — особая форма нарушений зрительного гнозиса, которая проявляется в том, что у больного теряется способность распознавать реальные лица или их изображения (на фотографиях, рисунках и т. п.).

При грубой форме лицевой агнозии больные не могут различить женские и мужские лица, а также лица детей и взрослых; не узнают лица своих родных и близких. Такие больные узнают людей (включая и самых близких) только по голосу . Лицевая агнозия четко связана с поражением задних отделов правого полушария (у правшей), в большей степени — нижних отделов «широкой зрительной сферы».

Гностические зрительные расстройства

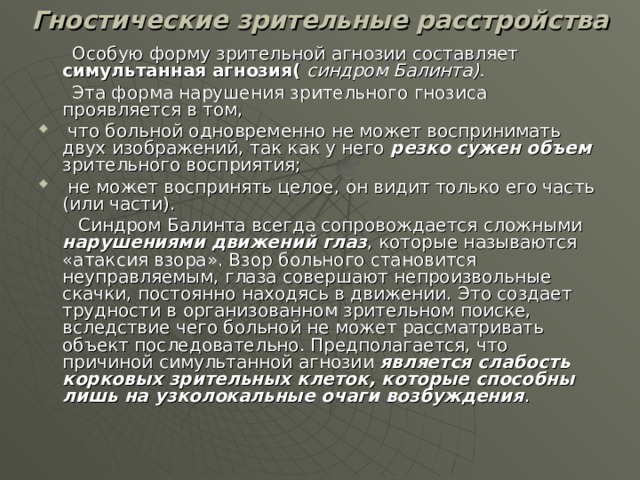

Особую форму зрительной агнозии составляет симультанная агнозия( синдром Балинта).

Эта форма нарушения зрительного гнозиса проявляется в том,

- что больной одновременно не может воспринимать двух изображений, так как у него резко сужен объем зрительного восприятия;

- не может воспринять целое, он видит только его часть (или части).

Синдром Балинта всегда сопровождается сложными нарушениями движений глаз , которые называются «атаксия взора». Взор больного становится неуправляемым, глаза совершают непроизвольные скачки, постоянно находясь в движении. Это создает трудности в организованном зрительном поиске, вследствие чего больной не может рассматривать объект последовательно. Предполагается, что причиной симультанной агнозии является слабость корковых зрительных клеток, которые способны лишь на узколокальные очаги возбуждения .

Кортикальный зрительный протез

Основные компоненты кортикального зрительного протеза. 1 – видеокамера, получающая изображение предмета, 2 – обработка изображения вычислительным устройством, 3 – электронный и программный блок, 4 – микроэлектродная матрица.

Кортикальный зрительный протез представляет собой систему из рецептивной, обрабатывающей и стимулирующей составляющих (рис. 1).

Входной компонент КЗП получает изображение определенного поля зрения перед «взглядом» пациента. Эту функцию осуществляет миниатюрная видеокамера, установленная перед глазом, например, в оправе очков. На нынешнем этапе развития техники создать такую камеру не представляет проблем.

- Обработка поступающего видеосигнала в паттерн электрических импульсов

- Вторым компонентом является вычислительная система в совокупности с программным и электронным блоками, кодирующая последовательность и параметры стимуляции микроэлектродов, где поступающий видеосигнал от камеры обрабатывается таким образом, чтобы вычислить функционально значимые объекты в поле зрения, максимально повысить их контрастность и, главное, закодировать модифицированное изображение в паттерн электрической стимуляции соответствующих точек коры головного мозга.

Исследование остроты зрения

Для исследования остроты зрения пользуются таблицами Головина-Сивцева, в которых имеется 12 рядов знаков (букв и оптотипов колец Ландольта с разрывом) различной величины.

Таблицы позволяют с расстояния 5 м определять остроту зрения от 0,1 (верхний ряд) до 2,0 (нижний ряд).

При исследовании с другого расстояния (например, более близкого, если больной с 5 м не распознает знаки верхнего ряда) остроту зрения определяют по формуле:

V = d / D, где V — острота зрения; d — расстояние, с которого проводится исследование; D — расстояние, на котором нормальный глаз видит данный ряд.

Исследование цветового зрения

Можно проверить цветовое зрение и "немым" способом. Ребенку дают рассыпанную мозаику, наборы цветных карандашей или нитки "мулине" различного тона, но приблизительно одной яркости и предлагают разложить их в стопки по тону. При нарушении цветового зрения в стопках оказываются предметы, близкие не по тону, а по яркости.

Самым простым, доступным и быстрым ориентировочным способом проверки цветового зрения у детей первых лет жизни, уже знающих названия основных тонов, является, например, просьба: "покажи мне красную клетку на платье (галстуке, платке)" и т. д.

Цветовое зрение, как и острота зрения, является функцией колбочкового аппарата сетчатки и в основном зависит от состояния макулярной области сетчатки и папилломакулярного пучка зрительного нерва. Исследование цветового зрения крайне необходимо для диагностики врожденной и приобретенной патологии глазного дна и профориентации подростков.

- Цветовое зрение у детей, как и у взрослях, проверяется с помощью полихроматических таблиц Рабкина. Таблицы построены с учетом общепринятых видов расстройства цветового зрения и позволяют с большой точностью установить его врожденную или приобретенную патологию уже начиная с 2-4 лет жизни ребенка.

- Врожденные расстройства цветового зрения встречаются у 5-8% лиц мужского пола и у 0,05% женского. Наблюдаются нарушения восприятия только красного (протанопия) и зеленого (дейтеранопия) цвета. Врожденная слепота на синий (тританопия) цвет практически не встречается.

- Приобретенные расстройства имеют общие черты, что позволяет отличить их от врожденных. У больных с приобретенными расстройствами цветового зрения снижается способность различать синие и фиолетовые тона, а также дифференцировать цвета по яркости и насыщенности. Кроме того, приобретенные расстройства могут быть монокулярными, претерпевать динамику и отличаются большим разнообразием.

Исследование цветового зрения

Световая микрофотография кристаллической структуры витамина С . Для получения снимка водный раствор витамина наносили на предметное стекло микроскопа, а потом нагревали, чтобы после испарения воды на стекле осталась тонкая пленка раствора. Затем ее царапали, чтобы инициировать кристаллизацию. Снимок сделан в поляризованном свете, для повышения контрастности. Ширина изображенного объекта – 6 миллиметров.

Автор: Спайк Уолкер (SpikeWalker).

Иеро́ним Босх « Сад земных наслаждений»

СЕНСОРНЫЕ И ГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУХОВЫЕ РАССТРОЙСТВА

Слуховой анализатор

- совокупность нервных структур, воспринимающих и дифференцирующих звуковые раздражения и определяющих направление и степень удаленности источника звука, т.е. осуществляющих слуховую ориентировку в пространстве.

Основные уровни слуховой системы

- Кортиев орган улитки

- Слуховой нерв ( VIII пара ЧМН)

- Ядра продолговатого мозга

- Мозжечок

- Нижние бугры четверохолмия (ср.мозг)

- Медиальное, или внутренне коленчатое тело (МКТ, ВКТ)

- Слуховое сияние – путь от МКТ в кору б.полушарий

- Первичное поле коры – 41-е поле височных долей мозга по Бродману, находящееся в извилине Гешеля.

Схема строения слухового анализатора.

Слуховая система имеет большое число перекрестных комиссур, благодаря которым каждое ухо проецируется в оба полушария мозга:

1 — мозолистое тело; 2 — комиссура нижних бугров

четверохолмия; 3 — комиссура Пробста

Особенности слуховой системы

- Слуховая система очень древняя. Она сформировалась первоначально как система анализа вестибулярных раздражений, и только постепенно из нее выделилась специальная подсистема, занимающаяся анализом звуков.

- Слуховая система имеет много уровней , и большое число перекрестных комиссур , благодаря которым каждое ухо проецируется в оба полушария мозга.

- Слуховой анализатор способен не только анализировать звуки по частоте, интенсивности, длительности и тембру, т. е. выполнять непосредственно функцию анализа различных физических качеств звукового стимула, но и участвовать в пространственной

ориентации и рефлексах

равновесия.

4. На основе слуховой системы формируется человеческая речь.

Внутри слуховой системы выделяют две самостоятельные подсистемы: ♦ неречевой слух , т. е. способность ориентироваться в неречевых звуках (в музыкальных тонах и шумах); ♦ речевой слух, т. е. способность слышать и анализировать звуки речи (родного или других языков). Эти две системы имеют общие подкорковые механизмы, но в пределах коры больших полушарий они различаются.

Сенсорные слуховые расстройства

I уровень - поражении кортиевого органа - нарушается нормальное восприятие громкости звуков; или вызывают ощущение боли, или вообще не воспринимаются. Формы снижения слуха: ♦ кондуктивная глухота - связана с патологическими процессами в среднем ухе;

♦ невральная глухота - связана с патологическими процессами во внутреннем ухе. При тотальном поражении кортиева органа (а также улиткового нерва) характерно «явление рекрутмента» — неожиданное появление сильного звукового ощущения (вплоть до болевых ощущений) при плавном нарастании интенсивности звука.

Французским врачом Проспером Меньером (Prosper Ménière, 1799—1862) было изучено заболевание внутреннего уха, вызывающее увеличение количества жидкости (эндолимфы) в его полости. Жидкость давит на клетки, регулирующие ориентацию тела в пространстве и сохранение равновесия.

Симптомы синдрома Миньера:

Периодические приступы системного головокружения;

Расстройство равновесия (больной не может ходить, стоять и даже сидеть);

Тошнота, рвота;

Усиленное потоотделение;

Понижение, редко повышение, артериального давления, побледнение кожных покровов;

Звон, шум в ухе (ушах).

Нарушение координации .

Сенсорные слуховые расстройства

II уровень - поражение VIII нерва (например, при невриномах), возникают определенные симптомы:

- различные посторонние звуковые ощущения - шорохи, писк, скрежет и т. п.

- и одновременно с ними головокружение.

При этом больной хорошо понимает, что реального внешнего источника этих звуков нет, они возникают в его собственном ухе и эти ощущения воспринимаются больным как слуховые обманы .

Полная перерезка VIII нерва приводит к полной глухоте на соответствующее ухо.

III уровень - продолговатого мозга, (ядра, связанные со слуховой рецепцией). Это очень важно для организации разнообразных безусловных рефлексов, в которых принимают участие звуковые ощущения:

- рефлекторные движения глаз в ответ на звук,

- старт-рефлекс в ответ на опасный звук;

- ряда других безусловных моторных актов, связанных со звуком.

Поражение этого уровня слуховой системы не вызывает нарушений слуха как такового, но ведет к симптомам, связанным с рефлекторной сферой.

Сенсорные слуховые расстройства

V уровень - нижние бугры четверохолмия (ср.мозг). На уровне ср. мозга происходит –

- переработка слуховой информации;

- интеграция слуховой и зрительной афферентаций;

- частичный перекрест слуховых путей т. о. возникает способность биноурального слуха, одновременно оценивать удаленность, и пространственное расположение источника звука, что делается с помощью сопоставления ощущений, поступающих от левого и правого ушей. Нарушение биноурального слуха является основным симптомом поражения среднего мозга (нижних бугров четверохолмия)

IV уровень – уровень мозжечка, представляющего своего рода коллектор, собирающего самую различную афферентацию, прежде всего проприоцептивную.

Однако в мозжечок поступает и зрительная, и слуховая афферентация.

Последняя также имеет большое значение для выполнения основной функции мозжечка — регуляции равновесия.

Таким образом, слуховая система, наряду с вестибулярной, участвует и в такой важной функции, как поддержание равновесия.

Сенсорные слуховые расстройства

VI уровень - МКТ, входит в состав таламической системы, представляющей собой важнейший коллектор различного рода афферентаций, В разных участках МКТ представлены разные участки тон-шкалы. При поражении МКТ возникают различные нарушения работы слуховой системы, которые, выражаются в снижении способности воспринимать звуки ухом, противоположным очагу поражения, а также в появлении слуховых галлюцинаций.

VII уровень — слуховое сияние, волокна, которые идут из MKT к 41-му первичному полю коры височной области мозга. Слуховое сияние — достаточно большой по протяженности участок слуховой системы, который довольно часто поражается тем или иным патологическим процессом (опухолями, травмой и т. д.); при этом отмечается снижение слуха на противоположное ухо, и возможно появление (как и при поражении МКТ) слуховых галлюцинаций. Предполагается, что слуховые галлюцинации (как и зрительные) связаны не с поражением таламического или надталамического уровней слуховой системы, а с раздражением этих областей.

В отличие от элементарных звуковых обманов, которые возникают при поражении слухового нерва, в этих случаях появляются сложные слуховые симптомы в виде окликов, бытовых, музыкальных звуков и т. п., т. е. в виде «оформленных», имеющих смысл звуковых образов.

Сенсорные слуховые расстройства

VIII уровень - 41-е первичное поле коры височной области мозга, организованное по топическому принципу.

Очаг поражения, расположенный в 41-м поле одного полушария, не приводит к центральной глухоте на соответствующее ухо, так как слуховая афферентация поступает одновременно в оба полушария (преимущественно — в противоположное полушарие).

Однако при этом появляются другие симптомы. По данным ряда авторов ( Г. В. Гершуни, 1967; А. В. Бару, Т. А. Кара-сева, 1973 и др.), корковый уровень слуховой системы связан, прежде всего, с анализом коротких звуков (меньше 4 мс), что проявляется в виде невозможности восприятия и различения коротких звуков при его поражении; причем этот симптом характерен для поражения как левой, так и правой височных областей

Гностические слуховые расстройства

Слуховая

агнозия

Нарушение

интонационной

стороны

речи

Сенсорная

амузия

Гностические

слуховые

расстройства

Акустико

-

мнестическая

афазия

Аритмия

Речевая

акустическая

агнозия

- Гайворонский , И.В., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия органов чувств / И.В. Гайворонский , Г.И. Ничипорук . – СПб :ЭЛБИ, 2011. – 80 с.

- Залевский, Г. В. Введение в клиническую психологию /Г.В. Залевский. – М.: ТМЛ-Пресс. – 2010. – 224 с.

- Медицинская генетика. / под ред. Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А. Жученко. – М.: Мастерство, 2002. – 192 с.

- Смирнов В.М, Смирнов А.В. Физиология сенсорных систем, высшая нервная и психическая деятельность / В.М. Смирнов, А.В. Смирнов – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.

- Югова, Е.А., Турова, Т.Ф. Возрастная физиология и психофизиология / Е.А. Югова, Т.Ф. Турова – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с.