СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Серебряный век русской поэзии

Презентация создана для уроков литературы в 11 классе. В ней представлены поэты Серебряного века: Брюсов В., Бальмонт К., Белый А.

Просмотр содержимого документа

«Серебряный век русской поэзии»

Серебряный век русской поэзии.

« Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта»

Г.Гейне

Автор

учитель русского языка и литературы

Обвинцева Г.А.

Новый тип сознания – декадентство

Термины:

Серебряный век

Модернизм

Символ

Общие художественные принципы модернизма:

- 1. Субъективизм.

- 2. Неприятие злобы дня.

- 3. Иррационализм.

- 4. Повышенное внимание к художественной форме.

Модернизм - совокупность разнообразных течений в искусстве, порожденных кризисом европейской культуры и стремящихся решительно обновить культуру.

Течения русского модернизма :

Символизм

Акмеизм

Футуризм

Имажинизм

Многообразие форм литературной жизни периода модернизма: кружки, салоны, кафе, театральные постановки.

символисты

« Старшие символисты»

Петербургская Московская группа группа

Предста -

вители

Д. Мережковский

З. Гиппиус

Ф. Сологуб

И. Анненский

Теоретики

«Младосимв-олисты»

Д.Мережковский

Статьи

В. Брюсов

К. Бальмонт

Журналы

Д. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»

В.Брюсов

А. Блок

А. Белый

В. Иванов

Эллис

В. Брюсов «Ключи тайн»;

К. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии»

«Северный вестник»

В. Соловьев

А. Белый «О религиозных переживаниях»

«Весы» «Аполлон»

Символизм

Представители, манифесты (гл.мысль)

Акмеизм

Трактовка, определения

Футуризм

Основные принципы

Урок – зачет «Защита проектов»

Поэтические индивидуальности «Серебряного века»

- В.Я.Брюсов – основоположник символизма.

- Своеобразие художественного мира К.Д Бальмонта

- Своеобразие символизма А.Белого

- Поэтический мир Иннокентия Анненского.

- Особенности творческой манеры Николая Гумилева

- Хлебников

- «Я, гений Игорь Северянин…»

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 -1924) - известный поэт эпохи символизма.

«Вокруг талантливые трусы

И обнаглевшая бездаръ!..

И только вы, Валерий Брюсов,

Как некий равный государь…»

И. Северянин

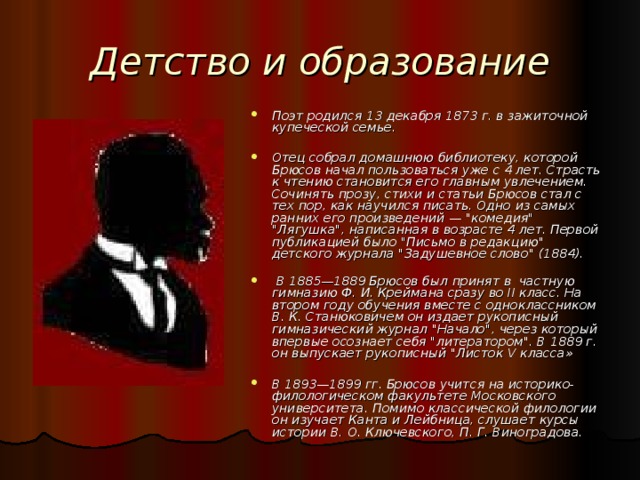

Детство и образование

- Поэт родился 13 декабря 1873 г. в зажиточной купеческой семье.

- Отец собрал домашнюю библиотеку, которой Брюсов начал пользоваться уже с 4 лет. Страсть к чтению становится его главным увлечением. Сочинять прозу, стихи и статьи Брюсов стал с тех пор, как научился писать. Одно из самых ранних его произведений — "комедия" "Лягушка", написанная в возрасте 4 лет. Первой публикацией было "Письмо в редакцию" детского журнала "Задушевное слово" (1884).

- В 1885—1889 Брюсов был принят в частную гимназию Ф. И. Креймана сразу во II класс. На втором году обучения вместе с одноклассником В. К. Станюковичем он издает рукописный гимназический журнал "Начало", через который впервые осознает себя "литератором". В 1889 г. он выпускает рукописный "Листок V класса»

- В 1893—1899 гг. Брюсов учится на историко-филологическом факультете Московского университета. Помимо классической филологии он изучает Канта и Лейбница, слушает курсы истории В. О. Ключевского, П. Г. Виноградова.

Литературное окружение.

- Во второй половине 1890-х гг. расширяется круг литературных связей Брюсова.

- В этот период он сближается с известными писателями символистской ориентации: К. К. Случевским, К. М. Фофановым, Ф. Соллогубом, Д. С. Мережковским, З.Н.Гиппиус, Н. М. Минским, В. В, Розановым, К. Б. Бальмонтом, А. М. Добролюбовым

Редакторская и критическая деятельность.

- В 1899 он становится одним из организатором и руководителей издательства «Скорпион», начавшего с выпуска альманахов «Северные цветы» и поставившего задачей объединение представителей «нового искусства».

- В 1904-09 был фактическим редактором журнала «Весы», ставшего центральным органом русского символизма. Брюсов опубликовал в «Весах» программные теоретические статьи («Ключи тайн», 1904; «Священная жертва», 1905, и др.), огромное количество критических статей и рецензий, собранных в книге «Далекие и близкие».

Литературная и переводческая деятельность.

- Знакомство в 1898 с редактором журнала «Русский архив» П. И. Бартеневым положило начало многолетней публикаторской, комментаторской, историко-литературной деятельности Брюсова (работы о Ф. И. Тютчеве, А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе). На протяжении всей жизни занимался и художественными переводами (античные авторы, Данте, Дж. Байрон, И. В. Гете, Э. Верхарн, Э. По, П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк, О. Уайльд, армянские поэты и др.).

- В 1915 г. вместе с другими поэтами-переводчиками приступает к работе по переводу и редактированию уникальной антологии "Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней" (1916). Сам Брюсов представил переводы более 40 армянских поэтов.

- В 1923 г., в год 50-летия поэта, правительство Армении присвоило Брюсову почетное звание народного поэта Армении.

Исторические романы.

- История занимает особое место в творчестве Брюсова.

- В романах "Огненный ангел" (1907-08) и "Алтарь победы" (1911-12) он обращается к переломным историческим эпохам, пытаясь понять кризисное состояние мира путем исторических аналогий. В годы Первой мировой войны поначалу разделял настроения военного патриотизма (сборник "Семь цветов радуги", 1916; а также не появившийся при его жизни сборник "Девятая Камена"), однако, побывав на фронте в качестве военного корреспондента, приходит к пониманию античеловеческого характера войны.

- В своем творчестве Брюсов счел необходимым обратиться и к мифологическим мотивам. В стихах Брюсова постоянны персонажи греческих мифов. Имена Дедала и Икара, Деметры, Афродиты, Зевса, Ариадны, Одиссея и других богов и героев античности составляют своеобразный "пантеон" брюсовской поэзии.

- Он также воспевает вечно живые сокровищницы древности, которые вошли в арсенал национального искусства. Одно из стихотворений посвящается неизвестному автору "Слова о полку Игореве" и носит название "Певцу "Слова".

Сборники стихотворений.

- В 1894—1895 гг. Брюсов издает три небольших выпуска сборника " Русские символисты", в которых дает образцы "новой поэзии", вплоть до знаменитого своего одностишия ("О, закрой свои бледные ноги") в духе французского символизма. Это был первый коллективный манифест русского модернизма в России. Реакция на сборники была скандальной и оглушительной.

- В 1895—1899 гг. Брюсов пишет фантастический роман об инопланетянах "Гора звезды", обращается к незавершенному замыслу "История русской лирики", задумывает исследование об Атлантиде, "Философские опыты", приступает к изучению стиховедения.

Сборники стихотворений.

- В следующем, более сдержанном сборнике стихов Брюсова " Me eum esse" ("Это—я", 1897) проступают уже черты поэтической зрелости, намечаются сквозные темы всего последующего творчества — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии.

- Осенью 1900 г. в издательстве "Скорпион" выходит третья книга лирики Брюсова " Tertia vigilia. Книга новых стихотворений. 1897—1900" ("Третья стража"), открывающая второй зрелый период творчества писателя. Сборник знаменовался отказом от крайностей декадентства, расширением идейно-тематической палитры писателя, сосредоточенным раздумьем над многообразием жизни.

Сборники стихотворений.

- 1903 г. выходит четвертый сборник стихов писателя " Urbi et Orbi" ("Граду и миру"). Самим названием книги Брюсов хотел показать, что он обращается уже не только к узкому "граду" единомышленников, но и "ко всему миру" русских читателей. Сборник с разнообразным содержанием мыслился автором как единое композиционное целое. Книга вызвала различные отклики критики — от отрицательных до сдержанных и благожелательных. Характерной чертой сборника являлось и воспевание поэтом судьбы, рока, иногда в форме "мечты", иногда "мудрого змия" или "другого".

Сборники стихотворений.

- Сборник " Венок. Стихи 1903— 1905 гг.", (1906) стал первым по-настоящему крупным успехом поэта. В него, наряду с историко-мифологическими сюжетами, Брюсов включил стихи на злободневную тему войны и революции. С фантастическим упоением, как на очищающую стихию судьбы, смотрит поэт на войну и революцию ("Война", "К согражданам", "Уличный митинг")

- В 1911—1912 гг. в журнале "Русская мысль" выходит его роман "Алтарь Победы. Повесть IV века", показывающий жизнь Позднего Рима. Следующий роман "Юпитер поверженный" (продолжение "Алтаря Победы") остался незавершенным (опубликован в 1934 г.).

Стихотворение В.Брюсова `Три кумира`

В этом мутном городе туманов,

В этой, тусклой беспросветной мгле,

Где строенья, станом великанов,

Разместились тесно по земле, -

Попирая, в гордости победной,

Ярость змея, сжатого дугой,

По граниту скачет Всадник Медный,

С царственно протянутой рукой;

А другой, с торжественным обличьем,

Строгое спокойствие храня,

Упоенный силой и величьем,

Правит скоком сдержанным коня;

Третий, на коне тяжелоступном,

В землю втиснувшем упор копыт,

В полусне, волненью недоступном,

Недвижимо, сжав узду, стоит.

Исступленно скачет Всадник Медный;

Непоспешно едет конь другой;

И сурово, с мощностью наследной,

Третий конник стынет над толпой, -

Три кумира в городе туманов,

Три владыки в безрассветной мгле,

Где строенья, станом великанов,

Разместились тесно по земле.

Анализ стихотворения.

- Написанное незадолго перед первой мировой войной стихотворение Валерия Брюсова «Три кумира»интересно прежде всего общим концептуальным подходом к отечественной истории предшествующих двух столетий. Отталкиваясь от реального факта современной ему петербургской действительности (наличие в городе известных памятников Петру Первому, Николаю Первому и Александру Третьему), поэт придает данным скульптурам особую знаковую функцию. Названные монархи символизируют собой разные этапы того большого, сложного и противоречивого исторического времени, когда столицей государства Российского был воздвигнутый по воле Петра Великого Петербург. Брюсов в 1913 году (год написания стихотворения) словно провидит тот недалекий день, когда столица снова будет перенесена в Москву, петербургский период истории завершится, а потому и подводит его итоги.

- Автор выражает суть трех эпох, олицетворяемых знаменитыми монархами с помощью двух развернутых образов: один - образ движения (во всей его семантической многомерности), другой - психологическая доминанта в том или ином скульптурном портрете.

Анализ стихотворения.

- В строфе, посвященной Петру Первому, движение характеризуется словом "скачет". Причем в стихотворении это слово повторяется дважды (второй вариант - "исступленно скачет"). Император предстает как борец, победитель. Отсюда и слова о "гордости победной". Есть и враг - змей ("ярость змея"). Вводится поэтому и дополнительное действие - "попирая": Петр "скачет", "попирая" ненавистного змея. Фальконетовский медный всадник переполнен азартом великой гонки, он обуреваем жаждой победы, удачи.

- Памятник Николаю Первому, стоящий на Исаакиевской площади, производит на Брюсова совершенно иное впечатление. Энергия неукротимого прапрадеда утрачена. От предков осталась империя, ее величие, грандиозность, сложившаяся система жизни. Поэтому можно обходиться без монархических "революций сверху". Можно пожинать плоды созданного до тебя. Брюсов пишет о Николае - "А другой, с торжественным обличьем".

Акцент делается исключительно на внешнем. Император как бы смотрится в зеркальце чужих мнений, озабочен лишь тем, какое производит впечатление.

Государство, олицетворяемое Николаем Первым, - это мощная империя эпохи стабилизации. Оно может жить как бы само по себе, без понукающих и изъязвляющих бока шпор очередного царя-реформатора. Лексический ряд, связанный с образом второго "кумира", сам по себе весьма характерологичен: "спокойствие", "сдержанным", "непоспешно".

Анализ стихотворения.

- В строфе, отведенной описанию памятника Александру Третьему, выполненного Паоло Трубецким и установленного на Знаменской площади недалеко от Московского вокзала, налицо уже полная остановка движения ("упор копыт"). Как известно, по поводу этого памятника в народе зло шутили: "Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте - обормот". Всадник "стоит". В стихотворении находим и другие выразительные слова-характеристики, соотносимые с данным памятником: "в полусне", "недвижимо", "стынет". Автор выделяет безразличие как психологическую доминанту первых лиц в государстве Российском в новейшее время. У Александра Третьего в предлагаемой Брюсовым трактовке все в прошлом: отсюда слова - "с мощностью наследной".

- Что же будет дальше? Каково будущее? Оно, по Брюсову, неопределенно, где-то там - во мраке. Поэт сводит все памятники вместе и ставит их перед лицом будущих угроз . «Три владыки в безрассветной мгле» Заметим: не "беспросветной", а "безрассветной". Может быть, Брюсов пророчески уже видел ту Россию, которую семью годами позднее увидит Герберт Уэллс и напишет книгу "Россия во мгле". Почти символична и дата написания этого стихотворения - 1 декабря 1913 года. Шел последний месяц последнего благополучного года империи. Дальше Россию ждали войны, революции и мятежи.

В.Брюсов и Н.Петровская

... грустная и поучительная история состоявшегося поэта и несостоявшейся писательницы, из коей становится ясно, что не следует путать поэзию с жизнью и любовь с жертвой, и талант - не оправдание всему содеянному, и самоубийство - не способ заставить себя уважать...

В.Брюсов и Н.Петровская

Отношения Брюсова и Петровской, длившиеся долгие семь лет, были известны всей литературно-художественной Москве. В жизни поэта они действительно сыграли заметную роль, но еще большее значение с трагическими последствиями имели для Петровской.

Нина окончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Вышла замуж за владельца издательства "Гриф" и, оказавшись в кругу поэтов и писателей, начала пробовать силы в литературе.

Очень скоро и как-то непроизвольно у нее возник роман с поэтом-символистом Андреем Белым. Но отношения с Белым длились недолго. Увлечение поэта так же быстро угасло, как и вспыхнуло.

И тогда, совершенно неожиданно, как шквал, в ее мир ворвался Брюсов. Он вошел в ее жизнь, чтобы остаться в ней навсегда - вечно. Впрочем, слова эти она произнесет позже

Брюсов был старше Нины на одиннадцать лет, имя его - "отца русского символизма", издателя литературно-художественных журналов, оригинального поэта - гремело по всей России.

В этот период Брюсов мечтает предаться своему давно задуманному роману, который назовет "Огненный ангел" - "правдивую повесть, в которой рассказывалось о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки"…"Чтобы написать Твой роман, - так он называет теперь будущую книгу в письмах к Нине, - довольно помнить Тебя, довольно верить Тебе, любить Тебя".

Летом 1905 года они совершили поездку на финское озеро Сайма, где испытали дни сбывшегося счастья и откуда Брюсов привез цикл любовных стихов.

В.Брюсов и Н.Петровская

Постепенно любовь для Брюсова превращалась в перегоревшую страсть. Он явно ее успокаивал, а быть может, осторожно готовил к расставанию, поскольку опасался резкого разрыва, зная ее болезненную душевную взвинченность, способность на все.

Тайной волей вместе связаны.

Мы напрасно узы рвем,

Наши клятвы не досказаны,

Но вовеки мы вдвоем!

Ненавистная! любимая!

Призрак! Дьявол! Божество!

Душу жжет неутолимая

Жажда тела твоего!

Как убийца к телу мертвому,

Возвращаюсь я к тебе.

Что дано мне, распростертому?

Лишь покорствовать Судьбе

Не желая смиряться с мыслью о потере любимого, Нина решила прибегнуть к испытанному средству многих женщин: к ревности. Вначале она не изменяла всерьез, дразнила, пыталась вернуть тепло отношений, потом изменила - раз, другой, третий...

Он отвернулся, стал чужим, холодным.

Тяжесть разрыва была невыносимой, и, чтобы бежать от мыслей о самоубийстве, Нина попробовала морфий. Вино и наркотики подорвали ее здоровье, врачи чудом вернули ее с того света. Когда вернули, решила уехать из России - бесповоротно, навсегда.

Вначале Нина жила в Италии, потом во Франции.

Отсюда продолжала писать Брюсову экзальтированные письма, по-прежнему полные любовных излияний.

В.Брюсов и Н.Петровская

В 1913 г., находясь в состоянии жесточайшей депрессии, она выбросилась из окна гостиницы на бульваре Сен-Мишель. Осталась жива, но сломала ногу и стала хромой.

Это был шаг отчаяния, но еще не финал.

Череда новых поклонниц и возлюбленных Брюсова прошла перед ним, как сон, и канула в Лету, забылись лица и имена. И лишь одно имя сияло ярко и неизменно на темном небосклоне его судьбы – Нина. Валерий понимал, что к прошлому возврата нет, что никогда больше не увидит он милых, дорогих сердцу глаз. Он смертельно тосковал.

В октябре 1924 г. Валерий Брюсов умер.

Нина пережила его ненадолго.

В один из февральских дней 1928 года Петровская открыла газовый кран в номере гостиницы, где жила. Мучительный, страшный эпилог ее жизни, длящийся многие годы, наконец оборвался. Ей казалось, что смертью она искупает всю жизнь.

На чужбине она была чужая, одинокая, на родине ее забыли. И лишь в посвящённых ей стихах Брюсова живет ее трагический образ:

Мой дар - святой, мой дар - поэта,

Тебя он выше всех вознес.

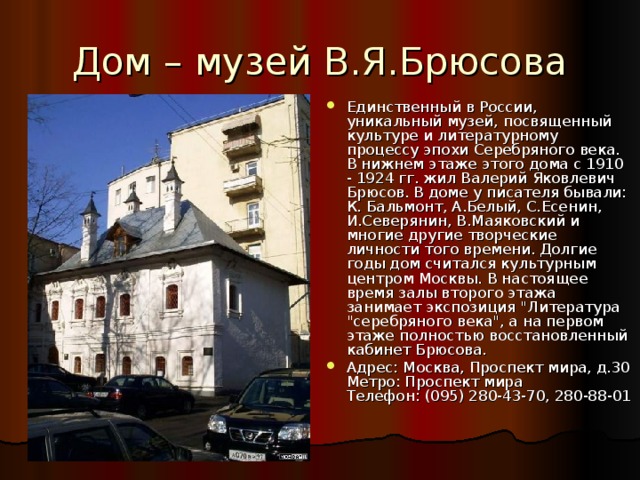

Дом – музей В.Я.Брюсова

- Единственный в России, уникальный музей, посвященный культуре и литературному процессу эпохи Серебряного века. В нижнем этаже этого дома с 1910 - 1924 гг. жил Валерий Яковлевич Брюсов. В доме у писателя бывали: К. Бальмонт, А.Белый, С.Есенин, И.Северянин, В.Маяковский и многие другие творческие личности того времени. Долгие годы дом считался культурным центром Москвы. В настоящее время залы второго этажа занимает экспозиция "Литература "серебряного века", а на первом этаже полностью восстановленный кабинет Брюсова.

- Адрес: Москва, Проспект мира, д.30 Метро: Проспект мира Телефон: (095) 280-43-70, 280-88-01

Теплоход – В.Я.Брюсов

К.Д.Бальмонт

… Мне открылось, что времени нет, Что недвижны узоры планет, Что бессмертие к смерти ведет, Что за смертью бессмертие ждет. К. Бальмонт

Годы жизни

- Родился 3 (15) июня 1867 года в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии.

- Умер 23 декабря 1942 года от воспаления легких. Похоронен в местечке Нуази ле Гран под Парижем.

Начало творения.

- Стихи начал писать в детстве. Первая книга стихов «Сборник стихотворений» издана в Ярославле на средства автора в 1890 году. Молодой поэт после выхода книжки сжег почти весь небольшой тираж.

Формирование мировоззрения.

- Решающее время в формировании поэтического мировоззрения Бальмонта — середина 1890-х годов. До сих пор его стихи не выделялись чем-то особенным среди поздненароднической поэзии.

Что помогло укрепить веру поэта в себя…

- Публикация сборников «Под северным небом» (1894) и «В безбрежности» (1895), перевод двух научных трудов «История скандинавской литературы» Горна-Швейцера и «Истории итальянской литературы» Гаспари, знакомство с В. Брюсовым и другими представителями нового направления в искусстве, укрепили веру поэта в себя и свое особое предназначение.

- В 1898 году Бальмонт выпускает сборник «Тишина», окончательно обозначивший место автора в современной литературе.

Бальмонт-символист.

- Бальмонту суждено было стать одним из зачинателей нового направления в литературе — символизма. Однако среди «старших символистов» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Брюсов) и среди «младших» (А. Блок, Андрей Белый, Вяч. Иванов) у него была своя позиция, связанная с более широким пониманием символизма как поэзии, которая, помимо конкретного смысла, имеет содержание скрытое, выражаемое с помощью намеков, настроения, музыкального звучания. Из всех символистов Бальмонт наиболее последовательно разрабатывал импрессионистическую ветвь.

Отклик на события в стране.

- На события первой русской революции Бальмонт откликается сборниками «Стихотворения» (1906) и «Песни мстителя» (1907). Опасаясь преследования поэт вновь покидает Россию и уезжает во Францию, где живет до 1913 года. Отсюда он совершает поездки в Испанию, Египет, Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию, Цейлон, Индию.

«Закат» славы.

- Произошёл после выхода в 1907 году книги «Жар-птица», которая не принесла ему успеха.

- Однако сам Бальмонт не сознавал своего творческого спада. Он остается в стороне от ожесточенной полемики между символистами, ведущейся на страницах «Весов» и «Золотого руна», расходится с Брюсовым в понимании задач, стоящих перед современным искусством, пишет по-прежнему много, легко, самозабвенно. Один за другим выходят сборники «Птицы в воздухе» (1908), «Хоровод времен» (1908), «Зеленый вертоград» (1909).

Последние произведения.

- В эмиграции Бальмонт опубликовал несколько поэтических сборников: «Дар земле» (1921), «Марево» (1922), «Мое — ей» (1923), «Раздвинутые дали» (1929), «Северное сияние» (1931), «Голубая подкова» (1935), «Светослужение» (1936-1937).

«Я мечтою ловил уходящие тени…»

- Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертания вдали. . . И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, Тем светлее сверкали выси дремлющих гор. . . И сиянием прощальным как будто ласкали, Словно нежно ласкали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня, И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.

Анализ стихотворения.

- "Я мечтою ловил уходящие тени...« наиболее ярко отражает творчество Бальмонта и является гимном символизма. А черты символизма, по мнению Бальмонта - культ мгновения, внезапно возникшего и безвозвратно промелькнувшего, туманность намеков, прихотливость чувства.

- Бальмонт жаждал "изысканности русской медлительной речи". Он научился "превращать тоску в напев" и находить игру созвучий в природе, он из всех поэтов-символистов отличался особой напевностью и особой звучностью стиха.

Анализ стихотворения

- ...". В стихотворении "Я мечтою ловил уходящие тени...", как легко убедиться, есть и "очевидная красота" и иной, скрытый смысл: гимн вечному устремлению человеческого духа от тьмы к свету. Тени ассоциируются с чем-то неосознанным, непонятным, недоступным, поэтому автор так и стремится постичь эту истину, познать ее. "Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня" Этот путь, словно шаткий ветхий мост над пропастью, каждый шаг - это риск, риск сорваться, не дойти до своей цели, упасть вниз. "И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертания вдали. . . И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли" Чем ближе автор приближался к заветной цели, тем яснее он видел то, к чему стремился, видел истину. "А внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали" То есть, не смотря на то, что его окружал уже полный мрак, он видел впереди свет, свет, который освещал ему весь путь. "Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня, И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня" В последней строфе автор говорит о том, что он все-таки познал истину, он нашел то, что искал.

Анализ стихотворения

- В своей записной книжке Бальмонт писал: "У каждой души есть множество ликов, в каждом человеке скрыто множество людей, и многие из этих людей, образующих одного человека, должны быть безжалостно ввергнуты в огонь. Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь".

- Назовите ключевые темы в поэтическом наследии В.Я. Брюсова.

- Какова основная тональность в его стихотворениях?

- Что представляют собой художественные образы Бальмонта?

- Охарактеризуйте лирическое «Я» поэта.

- Каковы особенности поэтического стиля Бальмонта?

Андрей Белый (1880-1934)

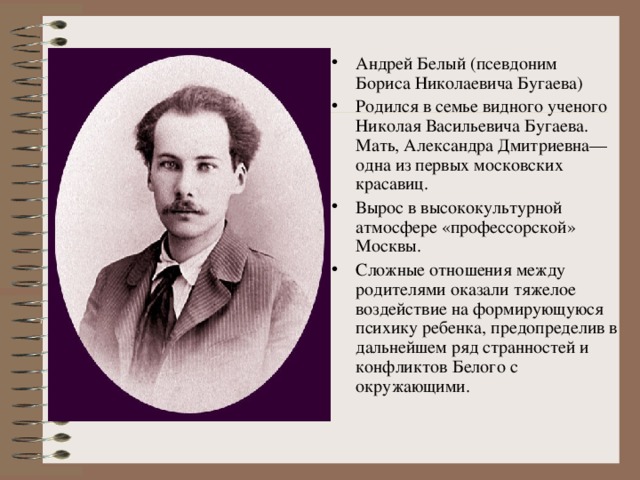

- Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева)

- Родился в семье видного ученого Николая Васильевича Бугаева. Мать, Александра Дмитриевна— одна из первых московских красавиц.

- Вырос в высококультурной атмосфере «профессорской» Москвы.

- Сложные отношения между родителями оказали тяжелое воздействие на формирующуюся психику ребенка, предопределив в дальнейшем ряд странностей и конфликтов Белого с окружающими.

Годы обучения

- В 1899 Окончил лучшую в Москве частную гимназию Л. И. Поливанова.

- В 1903 — естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

- В 1906 в связи с поездкой за границу подал прошение об отчислении.

Литературная деятельность, эстетическая позиция, окружение

- Андрей Белый один из ведущих деятелей символизма. Для ранней поэзии характерны мистические мотивы, гротескное восприятие действительности.

- В 1901 сдает в печать «Симфонию (2-ю, драматическую)» (1902). Тогда же М. С. Соловьев придумывает ему псевдоним «Андрей Белый».

- Жанр «симфонии» продемонстрировал ряд существенных черт его творческого метода: тяготение к синтезу слова и музыки соединение планов вечности и современности, эсхатологические (эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и человека) настроения.

- В первом сборнике стихов и лирической прозы Белого "Золото в лазури" (1904) покорение скалистых вершин ("На горах") или полет к солнцу ("Золотое руно") символизировали порыв из обыденности в "вечность", к мистическому идеалу.

- Литературная деятельность, эстетическая позиция, окружение

- В 1901-03 входит в среду московских символистов, группирующихся вокруг издательств «Скорпион», «Гриф»

- Знакомится с организаторами петербургских религиозно-философских собраний и издателями журнала «Новый путь» Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус

- С января 1903 начинает переписку с А. А. Блоком с которым его связали годы драматической «дружбы-вражды»

- Осенью 1903 становится одним из организаторов и идейных вдохновителей жизнетворческого кружка «аргонавтов» , исповедовавшего идеи символизма как религиозного творчества («теургии») равенства «текстов жизни» и «текстов искусства», любви-мистерии как пути к эсхатологическому преображению мира.

Литературная деятельность, эстетическая позиция, окружение

- Во время событий революции 1905-07 в его поэзию активно проникают социальные мотивы, «некрасовские» ритмы и интонации (сборник стихов «Пепел», 1909 ).

- Андрей Белый был связан тесными и сложными отношениями с В.Я. Брюсовым, знакомство с которым началось ещё в 1901—02, а своеобразная «умственная дуэль» (с 1904) отражена во многих стихах Брюсова и его романе «Огненный ангел», где прототипами главных героев стали Андрей Белый, сам автор и Н.И. Петровская — объект «мистериальной» любви Андрея Белого.

- Писатель сотрудничал в руководимых им символистских книгоиздательстве «Скорпион» и журнале «Весы», располагавшихся в здании гостиницы «Метрополь» (Театральная площадь, 1)

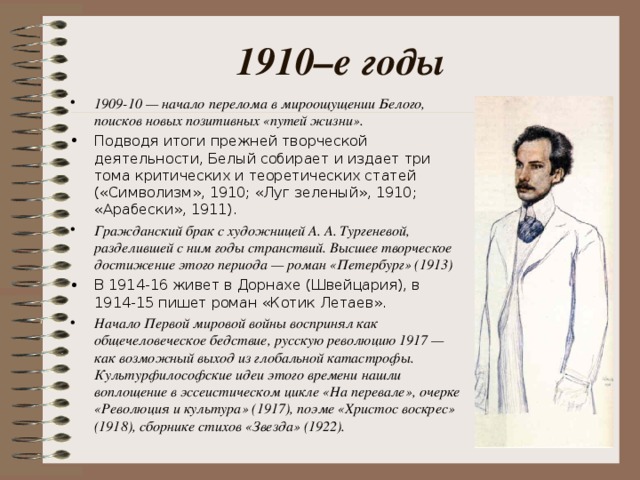

1910–е годы

- 1909-10 — начало перелома в мироощущении Белого, поисков новых позитивных «путей жизни».

- Подводя итоги прежней творческой деятельности, Белый собирает и издает три тома критических и теоретических статей («Символизм», 1910; «Луг зеленый», 1910; «Арабески», 1911).

- Гражданский брак с художницей А. А. Тургеневой, разделившей с ним годы странствий. Высшее творческое достижение этого периода — роман «Петербург» (1913)

- В 1914-16 живет в Дорнахе (Швейцария), в 1914-15 пишет роман «Котик Летаев».

- Начало Первой мировой войны воспринял как общечеловеческое бедствие, русскую революцию 1917 — как возможный выход из глобальной катастрофы. Культурфилософские идеи этого времени нашли воплощение в эссеистическом цикле «На перевале», очерке «Революция и культура» (1917), поэме «Христос воскрес» (1918), сборнике стихов «Звезда» (1922).

Последний период жизни

- В 1921-23 живет в Берлине, где переживает мучительное расставание с А. А. Тургеневой, и оказывается на грани душевного срыва, хотя и продолжает активную литературную деятельность.

- По возвращении на родину предпринимает множество безнадежных попыток найти живой контакт с советской культурой, создает романную дилогию «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом», оба 1926), роман «Маски» (1932), выступает как мемуарист — «Воспоминания о Блоке» (1922-23); трилогия «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934), пишет теоретико-литературные исследования «Ритм как диалектика » , «Медный всадник» (1929) и «Мастерство Гоголя» (1934).

- Однако «отвержение» А. Белого советской культурой, длившееся при его жизни, продолжилось и в его посмертной судьбе, что сказывалось в долгой недооценке его творчества, преодоленной только в последние десятилетия.

Последний период жизни

- 8 января. В 12 час. 30 мин. скончался от паралича дыхательных путей в присутствии жены и врачей.

- 9 января. Гражданская панихида в помещении Оргкомитета Союза советских писателей (ул. Воровского, 50). Некролог в «Известиях», подписанный Б. А. Пильняком, Б. Л. Пастернаком, Г. А. Санниковым.

- 10 января. Похороны Андрея Белого (в 16 час. — кремация).

- Апрель. Выходит в свет «Мастерство Гоголя. Исследование» (М.; Л.: ГИХЛ, 1934; тираж 5000 экз.).

- 1935, апрель. Выходят в свет воспоминания «Между двух революций» (Издательство Писателей в Ленинграде, 1934; тираж 5500 экз.).

1855-1909гг.

Иннокентий Анненский

Один из интересных и тонких русских лириков, с обострённо чутким восприятием противоречий жизни.

Но я люблю стихи — и чувства нет святей: Так любит только мать и лишь больных детей. И. Анненский

Был Иннокентий Анненский последним Из царскосельских лебедей. Н. Гумилев

Он был преддверьем, предзнаменованьем Всего, что с нами позже совершилось… А. Ахматова

Судьба Анненского-поэта в своем роде уникальна: в сорокадевятилетнем возрасте он издал первый (и единственный при жизни) поэтический сборник под псевдонимом Ник. Т-о. Поначалу поэт собирался озаглавить его "Из пещеры Полифема" и взять псевдоним Утис, что в переводе с греческого означает "никто" (так Одиссей назвался циклопу Полифему). Позже сборник был назван "Тихие песни". Блоку, не знавшему, кто автор, такая анонимность показалась сомнительной. "Хочется, чтобы открылось лицо поэта, которое он как будто от себя хоронит, — и не под наивным псевдонимом, а под более тяжкой маской, заставившей его затеряться среди сотни книг... Нет ли в этой скромной затерянности чересчур болезненного надрыва?" — писал он.

Ноша жизни светла и легка мне,

И тебя я смущаю невольно;

Не за бога в раздумье на камне,

Мне за камень, им найденный, больно.

Я жалею, что даром поблекла

Позабытая в книге фиалка,

Мне тумана, покрывшего стёкла

И слезами разнятого, жалко.

И не горе безумной, а ива

Пробуждает на сердце унылость,

Потому что она, терпеливо

Это горе качая…сломилась.

Ночь на 26 ноября 1906

«…Человек необычной поэтической судьбы…»

- Родился 20 августа 1855 года в Омске

- С 1896 года Анненский – директор Николаевской мужской Гимназии в Царском Селе.

- В 1904 году выходит первый и единственный при жизни сборник стихотворений – «Тихие песни»

- В 1906 году выходит в свет первое собрание его статей «Книга отражений»

- В 1910 году, посмертно, был напечатан сборник «Кипарисовый ларец».

Литературная жизнь

Анненский вел достаточно "уединенную" литературную жизнь: он не отстаивал права "нового" искусства на существование в период "бури и натиска", не участвовал в последующих внутрисимволистских баталиях. Первые его публикации на страницах символистской прессы относятся к 1906? г. (журнал "Перевал"), "Вхождение" Анненского в символистскую среду фактически состоялось в последний год его жизни. Поэт и критик читает лекции в "Поэтической академии", входит в состав членов "Общества ревнителей художественного слова" при новом петербургском журнале "Аполлон", печатает на его страницах свою программную статью "О современном лиризме".

Анненский символист?

Неповторимое своеобразие стихам Анненского придает "легкая ирония", которая, по словам Брюсова, стала "вторым лицом" поэта, и "неотделима от его духовного облика".

Манера письма автора "Тихих песен" и "Кипарисового ларца" "резко импрессионистическая", Вяч. Иванов назвал ее "ассоциативным символизмом". Поэзия, по мнению Анненского, не изображает, а намекает на то, что недоступно выражению, "мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам почувствовать несказанное".

Поэзия…

Поэзия И. Анненского, обращенная к обыденной жизни современного ему городского человека, устремлена вместе с тем к глубинным, философским проблемам бытия. Он пишет о смысле и бессмыслице человеческого существования, подлинности и фальши побуждений человека, реальности и иллюзорности ценностей жизни. Поэзии Анненского свойственны импрессионистическая многоцветность и недосказанность образов, «прерывистая» их структура, сочетание слов высокого поэтического ряда с обыденно-разговорной стихией.

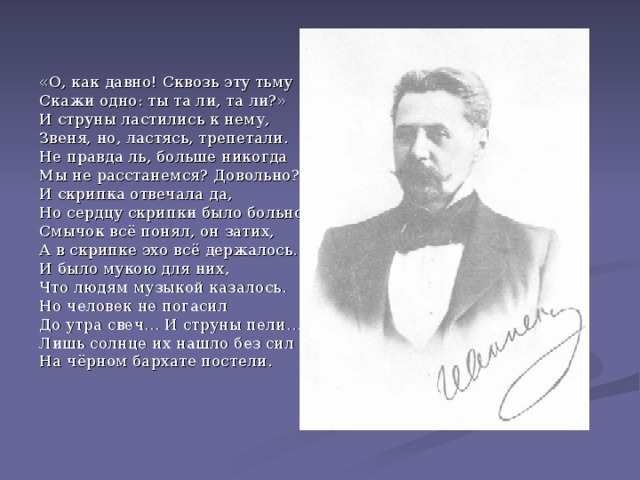

Смычок и струны

«О, как давно! Сквозь эту тьму

Скажи одно: ты та ли, та ли?»

И струны ластились к нему,

Звеня, но, ластясь, трепетали.

Не правда ль, больше никогда

Мы не расстанемся? Довольно?

И скрипка отвечала да,

Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,

А в скрипке эхо всё держалось…

И было мукою для них,

Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил

До утра свеч… И струны пели…

Лишь солнце их нашло без сил

На чёрном бархате постели.

(1908)

Какой тяжёлый, тёмный бред!

Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет

И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажёг

Два жёлтых лика, два унылых…

И вдруг почувствовал смычок,

Что кто-то взял и кто-то слил их.

Анализ стихотворения «Смычок и струны»

Мгновенное впечатление читателя, впервые впитавшего своим воображением эти строки, таково: в мрачной комнате скрипач — со своей скрипкой. На душе печально. Впервые предмет любви, скрипка, в лунном свете, показалась чужой. Столько лет была частью души музыканта, и вдруг... Он, оказывается, совсем ее не знал... Она, оказывается, только притворялась, что они одно целое... Просто была молодость, надежды на лучшую жизнь, благодаря его таланту и ее любви к нему. И вот... все рухнуло. Он талантлив, в этом сомненья нет, значит, причина несостоявшегося счастья — в ней, в этой вещице, от которой только и требовалось, что любить, и все... Оказалось, она была все эти годы так же далека от него, как эти мутные небесные светила. Они хороши, когда на душе светло, и моментально тускнеют, если в душе сумрачно... Кому ж нас надо? Кто зажег Два желтых лика, два унылых... И вдруг почувствовал смычок, Что кто-то взял и кто-то слил их. Вторая строфа совершенно неожиданна: оказывается, не музыкант, а смычок выступает в роли лирического героя, а музыкант — лишь сила и воля, которая их свела со скрипкой. Но так как он (смычок) полностью зависит от воли музыканта, то все равно в драме участвуют трое, и всем в данной ситуации одинаково сложно разобраться в чувствах О, как давно! Сквозь эту тьму Скажи одно: ты та ли, та ли? И струны ластились к нему, Звеня, но, ластясь, трепетали. Но здесь явно вопрошает музыкант. Он обращается к скрипке, как бы посредничая между ней и смычком. Он, оставаясь пока в стороне, тем не менее с упреком в голосе констатирует факт иных прошлых отношений между смычком и скрипкой. Но читатель уже чувствует еле уловимую лукавинку, ноту превосходства музыканта над смычком и одновременно — нотку растерянности, потому что музыкант понимает свою первостепенность. Значит, и вина за отчуждение, по сути, вся на нем. Не правда ль, больше никогда Мы не расстанемся? Довольно?.. И скрипка отвечала да, Но сердцу скрипки было больно. Опять я слышу попытки смычка восстановить отношения. Но скрипка понимает, что это зависит не от них, а от музыканта.

Смычок все понял, он затих, А в скрипке эхо все держалось... И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Смычок понял то, что скрипка разлюбила его навсегда и что не признается ему в этом лишь из жалости к нему. Он понял также, что всегда его счастье зависело от музыканта, от чужой воли. Он понял, что этот момент рано или поздно должен был наступить, потому что первым разлюбить мог только музыкант, и в тот же миг нелюбовь обрушилась на бедный смычок. Страдания смычка и скрипки усиливаются еще и тем, что музыкант, сближая их, не понимает, что это уже не музыка, а мука двух чужих существ, сводимых против их воли в одно целое. Они вынуждены искать выхода друг у друга, да не в их это силе... Но человек не погасил До утра свеч... И струны пели... Лишь солнце их нашло без сил На черном бархате постели. То, что смычок и скрипка понимают и находят в себе силы принять судьбу, вызывает бурный протест у музыканта. Он не может смириться с таким отчуждением против его воли. Он пытается восстановить, найти музыку прошлого, ту самую... Но тщетно. Лишь физическое бессилие прекращает эти муки. Музыкант — бог для смычка и скрипки, он не может смириться с таким финалом. А выход лишь один: музыкант должен вновь полюбить. Ибо без любви нет ничего — ни Бога, ни человека.

«Музыка стиха, или прозы, или той новой формы творчества, которая в наши дни рождается от таинственного союза стиха с прозой, не идет далее аккомпанемента к полету тех мистически окрашенных и тающих облаков, которые проносятся в нашей душе под наплывом поэтических звукосочетаний. В этих облаках есть. пожалуй, и слезы наших воспоминаний, и лучи наших грез, иногда в них мелькают даже силуэты милых нам лиц, но было бы непростительной грубостью принимать эти мистические испарения за сознательные или даже ясные отображения тех явлений, которые носят с ними одинаковые имена».

Серия "Литературные памятники" Иннокентий Ф.Анненский, М., "Наука", 1979

OCR Бычков М.Н.

Письменная работа .

1 вариант.

Что отличает поэзию И. Ф. Анненского от произведений символистов?

2 вариант.

Каким вы увидели поэтический мир И.Ф. Анненского?

Николай Степанович Гумилёв

1886-1921

Биография

- Родился 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте в семье корабельного врача

- Весной 1893 успешно сдал экзамены в гимназию, но вскоре был переведён на домашнее обучение из-за проблем со здоровьем, учёба в различных заведениях, но не продолжительная

- Семья переехала в Грузию. 1902г. первые опубликованные стихи в “Тифлисском листке” – “Я в лес бежал из городов…”

- Семья во второй раз переехала в Царское село, Гумилёва учит И.Ф.Анненский

- В декабре 1903г познакомился с Анной Горенко (Ахматовой)

- 1905 г. Первый сборник стихов – “Путь конквистадоров”

- Учился во Франции (Сорбонне)

- Не закончив учёбу, уехал в Африку (1907)

- В период с 1908 по 1913 гг. Гумилёв совершил ещё три путешествия в Африку, притом последнее он сам организовал для этнографического музея. Но главной целью поездки было вдохновение – “в новой обстановке найти новые слова”.

- 1910 – женитьба на А.А.Горенко, сын Лев

- 1911 – вместе с С.Городецким создаёт “Цех поэтов” и возвещает о появлении нового течения – акмеизма. 20 октября – первое собрание “ Цеха… ”

- Добровольцем ушёл на фронт в первую мировую, участвовал в ответственных операциях, был награждён двумя Георгиевскими крестами за мужество.

- В мае 1917 г. добровольно уехал на Салоникскую (Греция) операцию Антанты, вернулся в Россию в 1918 году

- По возвращении занялся активной деятельностью по созданию новой культуры после революции: читал лекции в институте Истории искусств, работал в редколлегии издательства “ Всемирная литература” Горького, занимался художественными переводами

- 1919г – женился на А.Н.Энгельгардт, дочь Елена

- 3 августа 1921 арестован по подозрению в участии в антисоветском заговоре В.Н. Таганцева

- 24 августа – постановление о расстреле

Гумилёв с Анной Ахматовой и сыном Львом

Библиография

- 1905г –“Путь конквистадоров”

- 1908г – “Романтические цветы ”

- 1910г – “ Жемчуга ”

- 1912г – “ Чужое небо ”

- 1916г – “ Колчан ”

- 1918г – “Костёр”, “Фарфоровый павильон”,”Мик”

- 1921г – “ Шатёр ” , “ Огненныё столп ”

Начало творческого пути

Будучи ещё гимназистом, Гумилёв выпустил сборник “Путь конквистадоров” , в котором сразу заявил об особом подходе к миру:

Как смутно в небе диком и беззвездном!

Растет туман… но я молчу и жду

И верю, я любовь свою найду…

Я конквистадор в панцире железном.

Первые стихи близки к творчеству символистов, но тем не менее глубоко индивидуальны. Гумилёв не переиздавал этот сборник позже, в отличие от других своих, считая его несовершенным

“ Романтические цветы ” 1908г

К моменту выпуска этого сборника, у Гумилёва скопилась масса новых впечатлений от учёбы во Франции и поездок в Африку. Поэтому экзотика является характерной чертой этих стихов – колоритные фигуры Востока и древности, озеро Чад и “ изысканный жираф ” .

Большинство стихотворений написаны в спокойной интонации, мы слышим рассказ автора о его переживаниях и ощущениях. Ощущениях непрочности высоких порывов, призрачности счастья в скучной жизни – и одновременно всё же Гумилёв стремится к Прекрасному.

“ Сады души ”

Сады моей души всегда узорны,

В них ветры так свежи и тиховейны,

В них золотой песок и мрамор черный,

Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,

Как воды утром, розовеют птицы,

И — кто поймет намек старинной тайны?-

В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,

Изящный лоб, белей восточных лилий,

Уста, что никого не целовали

И никогда ни с кем не говорили.

И щеки — розоватый жемчуг юга,

Сокровище немыслимых фантазий,

И руки, что ласкали лишь друг друга,

Переплетясь в молитвенном экстазе.

У ног ее — две черные пантеры

С отливом металлическим на шкуре.

Взлетев от роз таинственной пещеры,

Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,

Мои мечты лишь вечному покорны.

Пускай сирокко бесится в пустыне,

Сады моей души всегда узорны.

В эти шесть четверостиший Гумилёв вложил загадку своей души, свой внутренний мир,мечты

Он говорит о своей способности заглянуть за черту обыденного, тем самым выражая свою индивидуальность:

Я не смотрю на мир бегущих линий,

Мои мечты лишь вечному покорны.

Конечно же, в стихотворении присутствует тема любви – “ девушка в венке великой жрицы ”

Автор всегда стремится к любви, для него она спасение от прозаичности и скуки жизни.

Тем не менее Гумилёв не был равнодушен к “ миру бегущих линий ” , он просто преображал его своей мечтой.

Стихотворение написано пятистопным ямбом, который придаёт особую чёткость выражения, а женская перекрёстная рифма это сглаживает.

“ Жемчуга ” 1910г

Эта книга, как и предыдущие работы Гумилёва, была встречена критически, хотя вызвала благосклонность Брюсова и Иванова.

Жемчуга – символы ценностей, которые автор открывает для себя в жизненных поисках.

Здесь же Гумилёв рассуждает о предназначении искусства. Он склоняется к мнению “ искусство ради жизни ” и отвергает точку зрения символистов “ искусство ради искусства ” :

“ Всё-таки в первом больше уважения к искусству и понимания его сущности. ”

Ощутимы в “ Жемчугах ” трагические мотивы – неведомых врагов, чудовищного горя.

Такова власть бесславного окружающего. Даже испытания любви полны глубокой

Горечи. Но чем мрачнее впечатления, тем сильнее желание чего-то светлого.

“ Цех поэтов ”

В 1911г предприимчивый Гумилёв создал Цех поэтов - литературной организации, первоначально объединявшей очень разнообразных поэтов.

Гумилев и Сергей Городецкий провозгласили идущий на смену символизму акмеизм или адамизм. Гумилев стал признанным вождем акмеизма (который одновременно противопоставил себя и народившемуся незадолго до того футуризму), а “ Аполлон ” (журнал) его органом. Цех Поэтов превратился в организацию поэтов-акмеистов, и при нем возник небольшой журнальчик "Гиперборей", выходивший в 1912 - 1913 гг., и издательство того же имени.

“ Акмеисты ”: А.Ахматова, О.Мандельштам, М. Зинкевич, Н. Бурлюк, Вас. Гиппиус, Георгий Иванов, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский, Вл.Нарбут, П. Радимов

“ Чужое небо ” 1912г

Провозглашенный Гумилевым акмеизм в его собственном творчестве всего полнее и отчетливее выразился в сборнике "Чужое небо ” , куда Гумилев включил и четыре стихотворения Теофиля Готье, одного из четырех поэтов, которых акмеисты провозгласили своими образцами. Одно из четырех стихотворений Готье, вошедших в "Чужое небо" ("Искусство"), может рассматриваться как своего рода кредо акмеизма.

Основной темой сборника являются поиски истинных ценностей лирическим героем, поиски внутренней гармонии. На это повлиял переломный период рубежа веков. Гумилёв как в жизни, так и в творчестве искал гармонических отношений между людьми.

“ Колчан ” 1916г

Этот сборник стихов долгие годы не прощали Гумилёву, обвиняя его в шовинизме (крайняя агрессивная форма нацизма). В это же время Гумилёв добровольно вступил в армию, проявил героизм на фронте и написал в стихе “ Пятистопные ямбы ” : “ В немолчном зове боевой трубы Я вдруг услышал песнь моей судьбы… ”

В стихотворениях появляются новые темы : тема войны, судьбы России, страданий народа. Но самым главным является, конечно же, переживания лирического героя – растёт его требовательность к себе: “ как могли мы прежде жить в покое… ”

Обращался поэт к теме смерти , в которой видел единственную правду, в то время как “жизнь бормочет ложь” .За программным акмеистическим жизнеутверждением всегда стояло внутреннее депрессивное настроение .

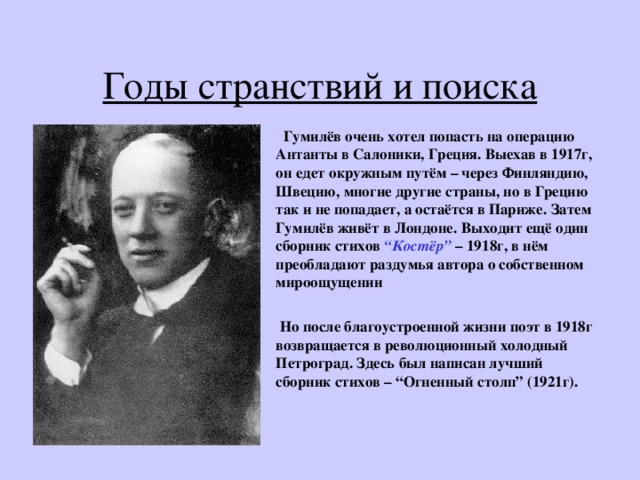

Годы странствий и поиска

Гумилёв очень хотел попасть на операцию Антанты в Салоники, Греция. Выехав в 1917г, он едет окружным путём – через Финляндию, Швецию, многие другие страны, но в Грецию так и не попадает, а остаётся в Париже. Затем Гумилёв живёт в Лондоне. Выходит ещё один сборник стихов “ Костёр ” – 1918г, в нём преобладают раздумья автора о собственном мироощущении

Но после благоустроенной жизни поэт в 1918г возвращается в революционный холодный Петроград. Здесь был написан лучший сборник стихов – “ Огненный столп ” (1921г).

“ Огненный столп ” 1921г

Стихотворения рождены вечными проблемами – смысла жизни и счастья, противоречия души и тела, идеала и действительности…

В них слышится величавая строгость, чеканность звучания, мудрость притчи, афористическая точность. Ещё одной особенностью стихов этого цикла является присутствие человеческого голоса, который выражает свои переживания, повествует о жизненных поисках. Чаще это голос самого автора или же его лирического героя. Именно это особенность делает сложный философский поиск частью живого мира, вызывает больше чувств в читателях.

Гумилёв изображает свои сложные запутанные чувства, свою душу. И тут же он пытается проникнуть в тайну несовершенной человеческой природы. Это приводит его к пессимистическим размышлениям и выводам.

У черты

Так шёл последний год жизни Николая Гумилёва.

Нельзя назвать сборник “ Огненный столп ” концом творчества поэта, но по трагическому стечению обстоятельств он стал последним. На тот момент мироощущение Гумилёва было далеко от оптимизма. Сказалось личное одиночество, не была окончательно найдена общественная позиция. Переломы революционного времени, до конца не понятые поэтом, обостряли его былые разочарования в своей судьбе. Эти мучительные переживания он выразил в образе “ заблудившегося трамвая ” :

Мчался он бурей тёмной, крылатой,

Он заблудился в бездне времён…

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон.

Финал

И “ трамвай ” был остановлен. В 1921г 3-го августа Н. Гумилёв был арестован ; в официальном сообщении: Гумилев Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии "Изд-во Всемирная Литература", беспартийный, б. офицер. Участник Петроградской Боевой Организации, активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

Хотя во всех документах отмечалось, что Гумилёв только собирался что-то сделать, или же не был замечен где-то, где-то не участвовал, всё же ему был вынесен смертный приговор – расстрел. Точная дата расстрела не известна, как и место захранения.

В нашем сознании Николай Гумилев более всего остался таким, каким представил себя сам в стихотворении « Мои читатели»:

Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой,

Не надоедаю многозначительными намеками

На содержимое выеденного яйца,

Но когда вокруг свищут пули,

Когда волны ломают борта,

Я учу их, как не бояться,

Не бояться и делать, что надо.

Самостоятельная работа.

- Каков идеал поэта?

- Охарактеризуйте лирического героя поэзии Н.С. Гумилева.

- Какие образы мировой культуры встретились вам при знакомстве с лирикой Н.С. Гумилева?

- Самостоятельный анализ понравившегося стихотворения. (Восприятие, истолкование, оценка).

Футуризм.

Художественные принципы:

- Отказ от традиционной культуры

- Анархическое бунтарство

- Отказ от литературных и языковых норм

- Устремленность в будущее

- Эпатаж как средство воздействия на публику

Четыре основных группировки русского футуризма:

«Гилея»

Петербургские эгофутуристы

«Мезонин поэзии»

«Центрифуга»

Велимир

Хлебников

(Хлебников Виктор Владимирович)

(1885 – 1922)

Хлебников Велимир - русский поэт.

Родился 28 октября (9 ноября н.с.) в селе Малые Дербеты (Ханская ставка) Астраханской губернии в семье ученого-естественника, орнитолога, одного из организаторов Астраханского заповедника. В 1898 семья переезжает в Казань, и Хлебников продолжает учебу в гимназии; определяются его пристрастия: орнитология, русская словесность, математика. Культурная атмосфера семьи способствовала быстрому интеллектуальному развитию будущего поэта, разносторонности его интересов: иностранные языки, рисование, литература. В последних классах гимназии начинает писать стихи.

- ..\нщнз copy copy.bmp

В 1903 поступает на физико-математический факультет Казанского университета, сначала на математическое отделение, затем переводится на естественное. Решающим моментом стал переезд в 1908 в Петербург. Поступив в Петербургский университет на естественное отделение, а затем перейдя на историко-филологическое, он вскоре окончательно расстается с университетом. Судьба определилась - литература и философско-математические изыскания.

Хлебников привлекал к себе внимание и вызывал интерес оригинальным складом личности, поражал мировоззрением и редкой для его возраста самостоятельностью взглядов. Знакомится с кругом столичных поэтов-модернистов (в том числе Гумилевым и Кузминым, которого называет "своим учителем"), посещает знаменитую в художественной жизни Петербурга тех лет "баню" Вяч. Иванова, где собирались писатели, философы, художники, музыканты, артисты. Устанавливаются дружеские отношения с молодыми художниками (Хлебников был одаренным художником). Однако сближение с символистами и акмеистами было кратковременным. Уже в те годы он разрабатывает свою поэтику.

Первое опубликованное при содействии В. Каменского произведение Хлебникова - стихотворение в прозе "Искушение грешника" (1908). Знакомство и сближение Хлебникова с Каменским, Д. и Н. Бурдюками, А. Крученых, Е. Гуро, М. Матюшиным и несколько позже (в 1912) с Маяковским приводит к образованию группы футуристов или, как называл их Хлебников, ревниво оберегавший русский язык от иностранных слов, "будетлян" (глашатаев будущего).

В футуристических сборниках "Садок судей", "Пощечина общественному вкусу", "Дохлая луна" важное место занимают произведения Хлебникова. В 1910-1914 были опубликованы его стихотворения, поэмы, драмы, проза, в том числе такие известные, как поэма "Журавль", стихотворение "Мария Вечора", пьеса "Маркиза Дезес". В Херсоне вышла первая брошюра поэта с математико-лингвистическими опытами "Учитель и ученик".

Его жизнь была заполнена переездами из города в город; у него не было дома, службы и денег. В Харькове и Ростове, в Баку и Москве он жил у друзей, знакомых и просто случайных людей. Но везде он одержимо работает, пишет, размышляет и исследует. Ученый и фантаст, поэт и публицист, он полностью поглощен творческим трудом. Написаны поэмы "Сельская очарованность", "Жуть лесная" и др., пьеса "Ошибка смерти". Выходят книги "Ряв! Перчатки. 1908 - 1914", "Творения" (Том 1).

- В 1916 вместе с Н. Асеевым выпустил декларацию "Труба марсиан", в которой было сформулировано хлебниковское разделение человечества на "изобретателей" и "приобретателей". Главными героями его поэзии были Время и Слово, именно через Время, зафиксированное Словом и превращенное в пространственный фрагмент, осуществлялось для него философское единство "пространства-времени". О. Мандельштам писал: "Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие..."

- В 1920 живет в Харькове, много пишет: "Война в мышеловке", "Ладомир", "Три сестры", "Царапина по небу" и др. В городском театре Харькова происходит "шутовское" избрание Хлебникова "Председателем Земного шара", с участием Есенина и Мариенгофа.

В 1921 приезжает в Пятигорск, где работает в Терской РОСТА ночным сторожем. В газете были напечатаны его поэмы "Ночь перед Советами", "Прачка", "Настоящее", "Ночной обыск".

- В конце 1921 после долгих скитаний тяжелобольным возвращается в Москву в надежде на издание своих произведений. Немного оправившись, встречается с Маяковским, Каменским и другими поэтами. В дружеском общении приводит в порядок свои черновые записи и завершает ряд привезенных им стихотворений и поэм, среди которых "Уструг Разина", математический трактат о "законах времени" и др.

В мае 1922 вместе с другом - художником П. Митуричем - едет в деревню Санталово Новгородской губернии. Там он тяжело заболевает. 28 июня "честнейший рыцарь поэзии", как назвал его Маяковский, умер.

В 1960 прах поэта был перевезен в Москву и похоронен на Новодевичьем кладбище.

- Миросозерцание и художественные принципы Хлебникова сложились в основных чертах к началу десятых годов и при неизбежной изменчивости были на протяжении жизни довольно устойчивы. Детские годы поэта прошли в краях “первобытных”. Природа и ее голоса были для Хлебникова “своими”. Природоведческие интересы его лишены дилетантства. С помощью отца — ученого-естественника и одного из основателей Астраханского заповедника — будущий поэт с профессиональной дотошностью изучал окружающий его растительный и животный мир, особенно царство пернатых. Мотивы языческой идиллии, столь отчетливые и красочные в его творчестве, были не надуманной мечтой о “земном рае”, а свежей и цепкой, даруемой детством, памятью чувств. Анна Ахматова как-то заметила о стихах Хлебникова: “Это все увидено как бы в первый раз”. И вот тому доказательство:

“ В лесу, где лебедь с песней стонет...”

- В сосне рокочет бойко

- С пером небесным сойка.

- И страстью нежною глубок

- Летит проворный голубок.

- В холодном озере в тени

- Бродили сонные лини.

- Из глубины зеркальных окон

- Сверкает полосатый окунь.

- А сине-черный скворушка

На солнце чистит перышко.

С глухого муравейника

Взлетит, стуча крылом, глухарка,

И перья рдяного репейника

Осветит солнце жарко.

Взовьется птица. Сядет около.

Чу, слышен ровный свист дрозда.

Вот умная головка сокола

Глядит с глубокого гнезда.

- В стихотворении Хлебников не описывает пейзаж, он показывает природу в непрерывном

- движении. Лирическим героем в стихотворении

- является летнее настроение праздника.

- Автор часто использует эпитеты: с глухого

- муравейника; с глубокого гнезда.

- метафора: из глубины зеркальных окон.

- Ассонанс: бойко – сойка, окон – окунь.

- Автор использует 5 двустиший и 2 четверостишья.

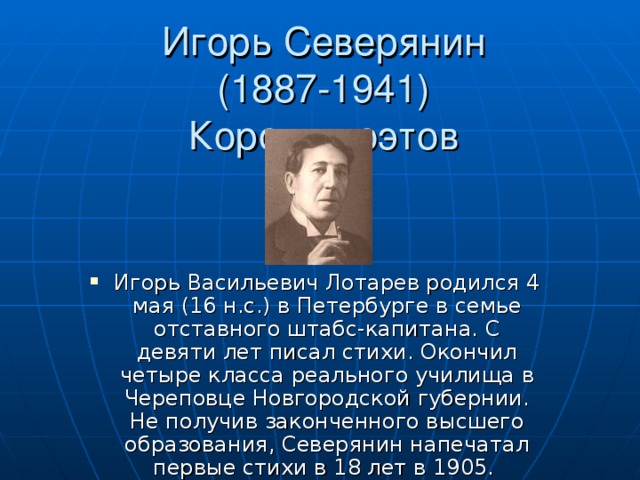

Игорь Северянин (1887-1941) Король поэтов

- Игорь Васильевич Лотарев родился 4 мая (16 н.с.) в Петербурге в семье отставного штабс-капитана. С девяти лет писал стихи. Окончил четыре класса реального училища в Череповце Новгородской губернии. Не получив законченного высшего образования, Северянин напечатал первые стихи в 18 лет в 1905.

- Первый сборник «Зарницы мысли» опубликован в 1908.

- Причисляя себя к последователям «чистой лирики» К. Фофанова и М. Лохвицкой, Северянин выступил с рядом формальных новшеств в поэзии. Некоторые из созданных им словообразований вошли в русскую речь (например, «бездарь», «синема», «авто»), были подсказаны им В. Маяковскому (глаголы «окалошить», «оэкранить», «огромить» и др.).

- Приход Северянина в поэзию приветствовал В. Брюсов.

- Отрицательно отзываясь о «ресторанно-будуарной» тематике Северянина, М. Горький ценил подлинность его лирического дарования.

- В 1911 Северянин возглавил течение эгофутуризма, объединив поэтов, выпускавших газету «Петербургский глашатай» (Р. Ивнев и др.). В дальнейшем примкнул к кубофутуристам.

- В 1913 выпустил сборник «Громокипящий кубок», выдержавший за 2 года 7 изданий.

Приход в поэзию

Северянин – основатель новых течений, размеров, стилей.

- Он стал основателем эгофутуризма, в добавление к просто футуризму, провозгласив культ индивидуализма, возвышающегося над безликой толпой обывателей. Но это приятно щекотало самолюбие самих обывателей. С футуризмом Маяковского Северянина объединяли эпатирующее озорство, презрение к милитаристскому патриотизму и издёвка над затхлым искусственным мирком смертельно скучных классицистов. Однако буржуазия, которую Северянин дразнил и издевательски подкалывал насмешками, стала его главной обожательницей.

- После выступлений в Крыму с Маяковским, Д. Бурлюком, В. Каменским разошёлся с кубофутуристами.

- Стихи сборников «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), «Victoria Regia» (1915), «Поэзоантракт» (1915) и др. носят преимущественно декадентский характер, их язык отличается вычурностью, манерностью, нарочитостью, граничащей с безвкусием. Используя разнообразные размеры, до него почти не применявшиеся, Северянин смело вводил новые и, комбинируя их, изобрёл ряд стихотворных форм: гирлянда триолетов, квадрат квадратов, миньонет, дизель и др.

Король поэтов

- Весной 1918 на вечере поэзии в Политехническом музее Северянин был избран «Королём поэтов», несмотря на присутствие Блока и Маяковского.

Февральская революция

- На Февральскую революцию Северянин откликнулся стихами «Гимн Российской республике», «Моему народу», «И это - явь» (март 1917), которые вошли в сборник «Миррэлия» (Берлин, 1922).

- В стихотворении «Александр IV» поэт выразил свою ненависть к Керенскому, назвав его «паяцем трагичным на канате» (сборник «Вервэна», 1920).

За границей

- Летом 1918 Северянин, живший тогда в Эстонии, оказался отрезанным от родины. Там вышли его сборники «Эстляндские поэзы» (1919), «Вервэна» (1920).

- В 1922 Северянин выступил в Берлине совместно с В. Маяковским и А.Н. Толстым; здесь он опубликовал сборники «Миррэлия», «Менестрель», «Фея Eiole. Поэзы 1920 - 1921 гг.» (1922), роман в стихах «Падучая стремнина» (1922), в 1923 - сборники «Соловей», «Трагедия титана».

- Северянин переводил с французского (Ш.Бодлер, П.Верлен, С.Прюдом и др.), немецкого (Д.Лилиенкрон), польского (А.Мицкевич), еврейского (Л.Стоуп), сербского (И.Дучич), болгарского (Х.Ботев, П.Славейков), румынского (М.Эминеску), эстонского (А.Алле, Ю.Лийв и др.), литовского (С.Нерис) языков. В 1928 Северянин издал в своих переводах антологию эстонской лирики за 100 лет.

- В 1925 вышел автобиографический роман в стихах «Колокола собора чувств» (Юрьев), в 1931 - сборник «Классические розы» (Белград), в 1934 - сборник сонетов «Медальоны» (там же), в 1935 - «роман в строфах» «Рояль Леандра» (Бухарест). В стихах, написанных за рубежом, Северянин воспевал родину, в трагических тонах говорил о невозможности возвращения.

Последний период поэзии

- В 1940 Северянин опубликовал в журналах «Красная новь», «Огонёк» стихи, в которых приветствовал вступление прибалтийских республик в «шестнадцатиреспубличный Союз». Поэзия последнего периода отличается лиричностью, отказом от вычурности, разнообразием размеров, напевностью.

- Умер Игорь Северянин 20 (22) декабря 1941 г. в Таллинне

- Стихи Северянина положены на музыку М.Багриновским, А.Вертинским, Н.Головановым, С.Рахманиновым («Маргаритки») и др.

- Стихи Северянина переведены почти на все европейские языки.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

- Что такое Россия, мамочка?

- Это ... впавшая в сон княжна...

- Мы разбудим её, любимая?

- Нет, не надо: она - больна...

- Надо ехать за ней ухаживать...

- С нею няня её... была...

Съели волки старушку бедную...

- А Россия что ж?

- Умерла...

- Как мне больно, моя голубушка!..

Сердце плачет, и в сердце страх...

- О, дитя! Ведь она бессмертная,

И воскреснет она... на днях!

1925

- Что лежит, на ваш взгляд, в основе поэтического мира Игоря Северянина?

- В чем причина самовозвеличивания?

Использованная литература :

- Русская литература хх века. Практикум. Москва «Просвещение» 2002 г. Под редакцией В.П. Журавлева.

- Тематическое планирование по литературе 11 класс. Т.М. Фадеева. Издательство «ЭКЗАМЕН» Москва-2005

- Стихотворения поэтов серебряного века.

- Творческие работы учащихся 11-х классов.

Презентацию урока

« Серебряный век русской поэзии»

подготовила

Обвинцева Г.А, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10»