Силовая подготвка

Режимы работы мышц,

виды силовых качеств и направления

силовой подготовки

Под силой человека следует понимать его способность преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счет деятельности мышц.

Сила может проявляться при изометрическом (статическом) режиме работы мышц, когда при напряжении они не изменяют своей длины, и при изотоническом (динамическом) режиме, когда напряжение связано с изменением длины мышц. В изотоническом режиме выделяются два варианта: концентрический (преодолевающий), при котором сопротивление преодолевается за счет напряжения мышц при уменьшении их длины, и эксцентрический (уступающий), когда осуществляется противодействие сопротивлению при одновременном растяжении, увеличении длины мышц.

Выделяют такие основные виды силовых качеств: максимальную силу, скоростную силу и силовую выносливость.

Под максимальной силой следует понимать наивысшие возможности, которые спортсмен способен проявить при максимальном произвольном мышечном сокращении. Уровень максимальной силы проявляется в величине внешних сопротивлений, которые спортсмен преодолевает или нейтрализует при полной произвольной мобилизации возможностей нервно-мышечной системы. Максимальную силу человека не следует отождествлять с абсолютной силой, которая отражает резервные возможности нервно-мышечной системы. Как показывают исследования, эти возможности не могут полностью проявляться даже при предельной волевой стимуляции, а могут быть обнаружены лишь в условиях специальных внешних воздействий (электростимуляция мышц, принудительное растягивание предельно сокращенной мускулатуры). Максимальная сила во многом определяет спортивный результат в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, легкоатлетические метания, прыжки и спринтерский бег, различные виды борьбы, спортивная гимнастика. Достаточно велика роль максимальной силы в спринтерском плавании, гребле, конькобежном спорте, некоторых спортивных играх.

Скоростная сила — это способность нервно-мышечной системы к мобилизации функционального потенциала для достижения высоких показателей силы в максимально короткое время. Решающее влияние скоростная сила оказывает на результаты в спринтерском беге, спринтерском плавании (50 м), велоспорте (трек, спринт и гит на 1000 м с места), конькобежном спринте (500 м), фехтовании, легкоатлетических прыжках, различных видах борьбы, боксе. Скоростную силу следует дифференцировать в зависимости от величины проявлений силы в двигательных действиях, предъявляющих различные требования к скорос-тно-силовым возможностям спортсмена. Скоростную силу, проявляемую в условиях достаточно больших сопротивлений, принято определять как взрывную силу, а силу, проявляемую в условиях противодействия относительно небольшим и средним сопротивлениям с высокой начальной скоростью, принято считать стартовой силой. Взрывная сила может оказаться решающей при выполнении эффективного старта в спринтерском беге или плавании, бросков в борьбе, а стартовая сила — при выполнении ударов в бадминтоне, боксе, уколов в фехтовании и др.

Силовая выносливость1 — это способность длительное время поддерживать достаточно высокие силовые показатели. Уровень силовой вынос ливости проявляется в способности спортсмена преодолевать утомление, в достижении большого количества повторений движений или продолжительного приложения силы в условиях противодействия внешнему сопротивлению. Силовая выносливость находится в числе важнейших качеств, определяющих результат во многих видах соревнований циклических видов спорта. Велико значение этого качества и в гимнастике, различных видах борьбы, горнолыжном спорте.

Следует учитывать, что все указанные виды силовых качеств в спорте проявляются не изолированно, а в сложном взаимодействии, определяемом спецификой вида спорта и каждой его дисциплины, технико-тактическим арсеналом спортсмена, уровнем развития других двигательных качеств.

Для спортивной практики большое значение имеет взаимосвязь между различными видами силы, поскольку специфика каждого вида спорта предопределяет требования к определенным силовым качествам. Одни виды спорта или спортивные дисциплины требуют высокого уровня максимальной и скоростной силы, другие — силовой выносливости, третьи — скоростной силы, четвертые — равномерного развития различных силовых качеств. Важно учитывать поэтому возможное как положительное, так и отрицательное воздействие работы, направленной на развитие одного из видов силы, на уровень других.

В практике бытует мнение, что крупные мышцы, способные к высоким проявлениям максимальной силы, не могут достичь высоких показателей скорости движений, что отрицательно сказывается на результативности в упражнениях, требующих высокого уровня развития скоростной силы. Специальные исследования, как и передовая спортивная практика, опровергают эту точку зрения. Существует достаточно тесная положительная связь между уровнем максимальной и скоростной силы. Однако она четко проявляется в тех случаях, когда скоростная работа связана с необходимостью преодоления большого внешнего сопротивления (более 25—30 % уровня максимальной силы). При этом чем выше сопротивление, тем большее значение приобретает уровень максимальной силы для развития высоких показателей скоростной силы. В то же время преодоление очень небольших сопротивлений с высокой скоростью (например, движения в настольном теннисе) не требует высокого уровня развития максимальной силы. Более того, в таких случаях может отмечаться отрицательная связь между максимальной и скоростной силой (Ат.па, 1981; Хар-тманн, Тюннеманн, 1988).

Следует отметить, что результаты тренировки, направленной на повышение поперечника мышц, совершенствование межмышечной и внутримышечной координации, повышение силы и скорости сокращения и, в целом, на развитие максимальной и скоростной силы, положительно взаимосвязаны между собой. Так, высокий уровень развития максимальной силы, достигнутый за счет увеличения поперечника мышц и внутримышечной координации, создает хорошие предпосылки для развития и проявления различных видов скоростной силы. В свою очередь, развитие скоростной силы предусматривает прежде всего совершенствование внутримышечной координации. Это, естественно, способствует и более высокому уровню проявления максимальной силы (МНтоге, Со5т.Ш, 2004).

Имеется тесная положительная связь между максимальной силой и силовой выносливостью при работе, требующей больших сопротивлений — 70—90 % уровня максимальной силы. Это обусловлено тем, что развитие максимальной силы способствует накоплению в мышцах АТФ, кре-атинфосфата и гликогена, совершенствованию межмышечной и внутримышечной координации в условиях работы с большими сопротивлениями. Эти факторы во многом определяют силовую выносливость при работе анаэробного характера с многократным преодолением достаточно большого сопротивления (Рох е1 а1., 1993). Когда силовая выносливость связана с преодолением относительно небольших сопротивлений, связь между уровнем максимальной силы и силовой выносливости может отсутствовать (сопротивления 30— 50 % максимальной силы) или даже приобретать отрицательный характер (сопротивления менее 25 % максимальной силы). Это также легко объяснимо, учитывая большую роль аэробных реакций в обеспечении высоких показателей силовой выносливости при работе с малыми сопротивлениями (Р1аЮпоу, 2002).

Процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств, повышение активной мышечной массы, укрепление соединительной и костной тканей, улучшение телосложения. Параллельно с развитием силы создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств, гибкости, координационных способностей.

Важной стороной силовой подготовки является повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта, что требует обеспечения специфического уровня силовой подготовленности в каждом из видов спорта (рис. 21.1), а также оптимальной взаимосвязи силы со спортивной техникой, деятельностью вегетативной нервной системы, другими двигательными качествами.

Современные методы и средства силовой подготовки оказывают исключительно интенсивное

воздействие на организм спортсмена, особенно на его опорно-двигательный аппарат и нервную систему. При рационально организованной тренировке отмечается очень высокий эффект как в отношении развития различных силовых качеств, так и в отношении увеличения мышечной массы, ее рельефности, изменения телосложения. Однако, если принципы рационального построения силовой подготовки нарушаются, то ее эффективность оказывается невысокой, а вероятность серьезных отклонений в состоянии здоровья — прежде всего травм мышц, связок, сухожилий, суставов — резко возрастает. В особой мере это относится к молодым спортсменам, развитие опорно-двигательного аппарата у которых еще не завершилось и они не имеют достаточно высокого уровня развития силовых качеств. С осторожностью необходимо относиться и к построению силовой подготовки спортсменов в начале тренировочного года или после длительного перерыва в занятиях.

Во всех подобных случаях интенсивной силовой подготовке должен предшествовать более или менее длительный период подготовительной работы — от двух-трех недель до нескольких (4—8) месяцев. Так, спортсменам высокого класса для подготовки к интенсивной силовой работе в начале года, после переходного периода, завершившего предыдущий сезон, обычно достаточно 2—3 недель подготовительной работы, в то время как юным спортсменам необходимо несколько месяцев (не менее 4—5) для разносторонней подготовки опорно-двигательного аппарата и нервной системы к напряженной силовой работе. В этот период спортсмены должны хорошо освоить технику движений, повысить уровень гибкости, укрепить мышечную систему, создать базовый уровень выносливости и т.п. Необходимо ориентироваться на относительно простые упражнения, не использовать предельного темпа их выполнения, паузы между упражнениями должны обеспечивать полноценное восстановление. Не следует применять больших отягощений, так как работа даже с отягощениями 40—50 % для этого контингента оказывается очень эффективной для развития силовых качеств, в том числе и максимальной силы. Количество повторений в каждом подходе не должно быть более 50—60 % предельно возможного. Общий объем силовой работы в отдельном занятии также не должен превышать 50—60 % доступного конкретному спортсмену при частоте занятий от двух до четырех в неделю. Не следует добиваться преимущественного развития определенных мышечных групп — силовая подготовка должна быть разносторонней, обеспечивать воздействие на всю мышечную систему. В упражнениях предусматривается выполнение движений с большой амплитудой и относительно невысокой скоростью.

По мере адаптации опорно-двигательного аппарата, прироста силовых качеств процесс подготовки постепенно усложняется. Вводятся более сложные упражнения, однако при условии их правильного технического выполнения, увеличивается величина отягощений (до 70—85 % максимального уровня силы), могут применяться укороченные паузы отдыха. Периодически могут выполняться упражнения с околопредельным количеством повторений. Объем работы в отдельных занятиях может достигать 80—90 % максимально доступного. При развитии скоростной силы постепенно включаются упражнения, выполняемые с предельной скоростью и достаточно большими сопротивлениями. При этом из поля зрения не должна выпадать необходимость работы над гибкостью, равномерным развитием силы различных мышечных групп.

Методы силовой подготовки

Оптимизации процесса силовой подготовки в направлении возможно более полного ее соответствия требованиям современного спорта способствует внедрение различных тренажерных устройств, а также разработка эффективных методических приемов, позволяющих значительно тоньше дифференцировать режимы работы мышц при выполнении силовых упражнений, органически увязать процесс силовой подготовки с особенностями соревновательной и тренировочной

деятельности в конкретном виде спорта. Эти факторы положены в основу выделения методов силовой подготовки: изометрического, концентрического, эксцентрического, плиометрического, изоки-нетического (Р1ат.опоу, Вои1а1оуа, 2003).

Изометрический метод. Основой метода является напряжение мышц без изменения их длины, при неподвижном положении сустава. Г)ри использовании изометрического метода прирост силы наблюдается в основном по отношению к той части траектории движения, которая соответствует применяемым упражнениям. Следует также учитывать, что сила, приобретенная в результате силовой тренировки в этом режиме, слабо распространяется на работу динамического характера и требует периода специальной силовой тренировки, направленной на обеспечение реализации силовых качеств приобретенных за счет применения изометрического метода при выполнении движений динамического характера.

При тренировке в изометрическом режиме прирост силовых качеств сопровождается уменьшением скоростных возможностей спортсменов, что достоверно проявляется уже через несколько недель силовой тренировки (Платонов, 1997). Это требует сочетать применение этого метода с работой скоростного характера.

В числе преимуществ изометрического метода, которые заставляют использовать его в практике, следует отметить возможность интенсивного локального воздействия на отдельные мышечные группы. При локальных статических напряжениях проявляются наиболее точные кинестетические ощущения основных элементов спортивной техники, что позволяет наряду с повышением силовых качеств совершенствовать ее отдельные параметры. Продолжительность околопредельных напряжений в статических условиях существенно превышает регистрируемую в динамических условиях (А1па, 1981).

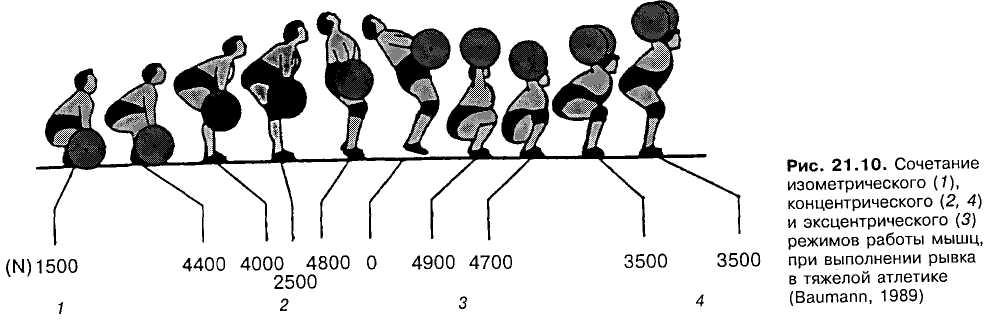

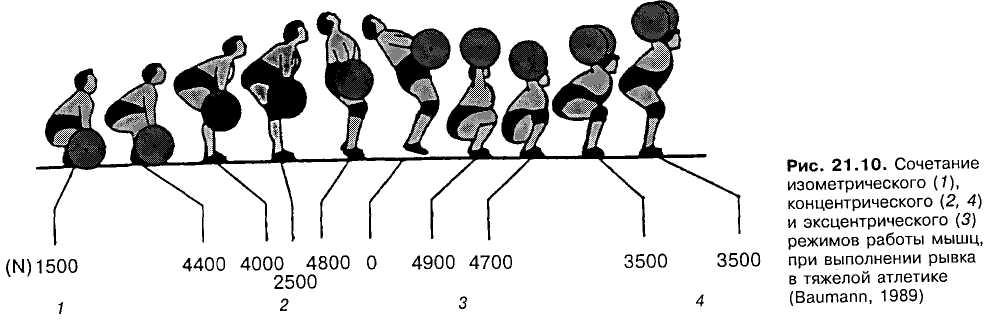

Концентрический метод основан на выполнении двигательных действий с акцентом на преодолевающий характер работы, т.е. с одновременным напряжением и сокращением мышц. При выполнении упражнений с традиционными отягощениями (например, со штангой) сопротивление является постоянным на протяжении всего движения. В то же время силовые возможности человека в различных фазах движения значительно изменяются в связи с изменением величин рычагов приложения силы (рис. 21.2, 21.3).

Упражнения со штангой, блочными устройствами или другими подобными отягощениями должны выполняться с постоянной невысокой скоростью. Только в этом случае обеспечивается нагрузка на мышцы по всей амплитуде движения, и то в отдельных фазах она не соответствует реальным возможностям мышц, вовлеченных в работу. При выполнении движений со штангой или другим снарядом с высокой скоростью работа является неэффективной, так как применение максимальных усилий в начале движения придает снаряду ускорение. Кроме того, при выполнении некоторых упражнений в конечных позициях мышцы практически не испытывают нагрузки. Так бывает, например, в различных видах жима штанги, отжиманиях на параллельных брусьях.

Все эти недостатки в значительной мере компенсируются простотой, доступностью инвентаря, многообразием упражнений, которые могут выполняться со штангой, гантелями, блочными устройствами, с сопротивлением партнера, на гимнастических снарядах (брусьях, перекладине

и др.).

Разнообразие средств, которые могут использоваться в случае применения данного метода, обеспечивает всестороннее воздействие на мышечный аппарат, позволяет обеспечить сопряженное совершенствование силовых качеств и основных элементов технического мастерства.

Сочетание преодолевающего и уступающего режимов работы мышц создает условия для выполнения движений с достаточно большой амплитудой, что является положительным фактором для проявления и развития силовых качеств.

Рациональным подбором упражнений (например, узконаправленных упражнений с ограниченной амплитудой движений) можно в определенной мере компенсировать недостатки метода, связанные с уменьшением нагрузки на мышцы, вызванным инерционностью при скоростно-силовой работе. Таким же путем можно обеспечить нагрузку на мышцы, адекватную их возможностям в той или иной фазе.

Простота и доступность метода при достаточно высокой его эффективности обусловливают существенный объем силовой работы традиционного динамического характера при подготовке спортсменов, особенно для решения задач общей физической подготовки, связанных с созданием силового фундамента, и в первую очередь — с развитием максимальной силы.

Эксцентрический метод. Тренировка этим методом предусматривает выполнение двигательных действий уступающего характера, с сопротивлением нагрузке, торможением и одновременным растягиванием мышц.

Движения уступающего характера выполняются с большими отягощениями, обычно на 10— 30 % превышающими доступные при работе преодолевающего характера. Относительно эффективности этого режима, по сравнению с другими, мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что тренировка при уступающем режиме по эффективности превышает тренировку в преодолевающем режиме; другие считают, что такая тренировка не имеет преимуществ по сравнению с тренировкой в преодолевающем режиме, однако страдает рядом недостатков. Она является неспецифической по отношению к подавляющему большинству движений в различных видах спорта, так как в них отсутствует уступающий режим работы мышц; более утомительна, приводит к большему накоплению в мышцах продуктов распада по сравнению с работой в изотоническом и, особенно, в изокинетическом режимах.

Установлено, что упражнения, выполняемые в экцентрическом режиме, вовлекают в работу меньшее количество мышечных волокон по сравнению с упражнениями концентрического характера. Высокая нагрузка на меньший объм мышечных волокон является серьезным риском их повреждения — разрушение соркамеров и 2-линий, воспаление, отечность, болевые ощущения (Мохан и др., 2001).

Риск перенапряжения мышц в результате интенсивной силовой тренировки с использованием эк-центрического метода во много раз больше по

сравнению с риском в результате применения изометрического или концентрического метода (рис. 21.4).

В спортивной тренировке работа в уступающем режиме применяется очень ограниченно по ряду причин:

движения в этом случае выполняются с низ

кой скоростью, что не соответствует требованиям

эффективного выполнения двигательных действий

в большинстве видов спорта;

упражнения связаны с очень высокими нагрузками на мышцы, связки и суставы и опас

ностью травматизма;

сложны организационно, так как требуют спе

циального оборудования или помощи партнера для

возвращения отягощения в исходное положение.

Однако рассматривать работу в уступающем режиме в качестве средства повышения силовых качеств заставляют некоторые ее сильные стороны. В частности, работа уступающего характера является эффективным путем максимального растяжения работающих мышц при движениях под действием силы тяжести, что обеспечивает совмещенное развитие силовых качеств и гибкости.

Плиометрический метод основан на использовании для стимуляции сокращений мышц кинетической энергии тела (снаряда), запасенной при его падении с определенной высоты. Торможение падения тела на относительно коротком пути вызывает резкое растяжение мышц, стимулирует интенсивность центральной импульсации мотонейронов и создает в мышцах упругий потенциал напряжения. При последующем переходе от уступающей работы к преодолевающей отмечается более быстрое и эффективное сокращение (Когти, 1992; Ошйтап, Мага1, 2003). Таким образом, используется не масса отягощения, а его кинетическая энергия, например полученная при свободном па-

дении тела спортсмена с определенной высоты и последующим выпрыгиванием вверх. При выполнении двигательного действия происходит переключение от уступающего к преодолевающему режиму работы в условиях максимального динамического усилия.

Этот метод позволяет повысить способность спортсмена к эффективному управлению мышцами со стороны центральной нервной системы, что выражается в более интенсивной импульсации мышц; вовлечь в работу большое количество двигательных единиц; уменьшить время сокращения мышечных волокон; добиться синхронизации в работе мотонейронов в момент перехода мышц от уступающей к преодолевающей работе. При этом нервно-мышечные реакции значительно превышают доступные только за счет произвольного усилия, что обеспечивает особую эффективность метода в отношении повышения скорости движения и мощности усилия на начальном участке движения (Возко, 1985; Уегкпозпапзку, 1999).

Применение дополнительных отягощений при использовании плиометрического метода позволяет сочетать эффективность уступающей работы и преодолевающей, характерной для концентрического метода. Такое применение плиометрического метода, по мнению отдельных специалистов, давших ему название баллистической тренировки, оказывается особенно эффективным для повышения мощности работы (рис. 21.5).

Следует учитывать, что плиометрический метод травмоопасен. Использовать его могут только хорошо подготовленные спортсмены, имеющие высокий уровень максимальной и скоростной силы, хорошую подвижность в суставах, высокие координационные возможности. Большое внимание должно

уделяться также технике выполнения упражнении, так как даже небольшие отклонения в ней могут привести к серьезным травмам (Мак-Комас, 2001).

Изокинетический метод. В основе метода лежит такой режим двигательных действий, при котором при постоянной скорости движения мышцы преодолевают сопротивление, работая с постоянным относительным напряжением, несмотря на изменение в различных суставных углах соотношения рычагов или моментов вращения.

Тренировка изокинетическим методом предполагает работу с использованием специальных тренажерных устройств, которые позволяют спортсмену выполнять движения в широком диапазоне скорости, проявлять максимальные или близкие к ним усилия практически в любой фазе движения. Проиллюстрировать это можно данными рис. 21.6, на котором хорошо видно, что кривая силы, развиваемой с использованием изокинетического тренажера, отражает реальные возможности мышц в любой фазе амплитуды движения, и принципиально отличается от кривой силы при выполнении упражнения со штангой.

Это дает возможность мышцам работать с оптимальной нагрузкой на протяжении всего диапазона движений, чего нельзя добиться, применяя любые из общепринятых отягощений. Существенное значение имеет также возможность подбора исключительно большого количества различных упражнений как локального, так и относительно широкого воздействия. Преимуществом изокинетического

метода является также значительное сокращение времени для выполнения упражнений, уменьшение вероятности травм, быстрое восстановление после применяемых упражнений и эффективное восстановление в процессе самой работы.

Благодаря особенностям изокинетического режима сопротивление может варьироваться в широком диапазоне, приспосабливаться к реальным возможностям мышц в каждой фазе выполняемого движения. Следует учитывать, что при тренировке с использованием других методов скорость перемещения биозвеньев тела обычно не может превышать 60—90 град-с"1, в то время как в естественных движениях, характерных для различных видов спорта, она часто оказывается намного выше. Силовые упражнения в изокинетическом режиме, выполняемые на современных тренажерах, позволяют варьировать скорость перемещения биозвеньев до 400 град-С1 и более.

Изокинетический метод связан с использованием достаточно сложных и дорогостоящих тренажеров, конструктивные особенности которых позволяют изменять величину сопротивления в разных суставных углах по всей амплитуде движения и приспосабливать ее к реальным силовым возможностям мышц, вовлеченных в работу в каждый конкретный момент движения. Это важно не только в связи с неодинаковым уровнем проявления силы в разных фазах движения, но и вследствие больших индивидуальных различий в динамике силы. Рассмотрение индивидуальных кривых динамики проявления силы при выполнении разнообразных движений свидетельствует о достаточно большом разбросе индивидуальных значений относительно интегрированной кривой (рис. 21.7). Выделяются три типичных варианта динамики силы при выполнении большинства упражнений:

нормальный, отражающий характеристики

интегрированной кривой для генеральной сово

купности занимающихся;

опережающий, характеризующийся ускорен

ным развитием максимальных показателей силы;

запаздывающий, характерный замедленным

развитием максимальных проявлений силы

(рис. 21.8).

Существенным преимуществом тренировки изокинетическим методом является то, что упражнения выполняются с большой амплитудой; это обеспечено поиском оптимального размещения и регулировки на каждом тренажере сидений, ручек, осей вращения.

Этот момент является особенно важным, так как установлено, что максимальное активное напряжение мышцы происходит в том случае, когда ее длина превосходит исходную в 1,2—1,3 раза. При большей длине напряжение снижается до тех пор пока длина мышцы не превышает ее длину в покое в 1,5 раза, когда проявление активного напряжения равно нулю (Алтер, 2001).

Таким образом, при уступающей работе обеспечивается максимальное растяжение работающих мышц. Это важно по двум причинам: во-первых, предварительно хорошо растянутые мышцы способны к большему проявлению силы; во-вторых, создаются условия для «проработки» мышц по всей амплитуде движения; в-третьих, обеспечиваются предпосылки для одновременного проявления силовых качеств и гибкости; в-четвертых, стимулируется развитие объема и эластичности соединительной ткани (Коггн, 1984; Ки1пегтогс1, .1опе5, 1986).

Вместе с тем следует учитывать, что тренировка с использованием изокинетических тренажеров вынуждает спортсмена работать с постоянным сопротивлением в каждом повторении подхода, т. е. и в первом, и в последнем движении спортсмен вынужден преодолевать одно и то же сопротивление. Это, конечно, является значительным недостатком данного метода по отношению к изокинетическому.

Несмотря на то что фирмы, производящие тренажеры, постоянно совершенствуют их конструк-

ции, в различных узлах тренажера создается сопротивление трения, что приводит к существенной разнице в сопротивлениях преодолеваемых мышцами в концентрической и эксцентрической фазах движения: при преодолевающей работе сопротивление оказывается большим, чем при уступающей. Это также снижает эффективность уступающей работы.

Серьезным недостатком является и то, что оборудование для использования этого метода является громоздким, сложным и дорогостоящим. На одном тренажере, как правило, можно обычно выполнять не более одного-двух упражнений, а весь комплект, позволяющий обеспечить всестороннюю силовую подготовку, состоит из 25—30 различных тренажеров.

Изокинетические упражнения можно выполнять и работая с партнером, который оказывает сопротивление, соответствующее силовым возможностям занимающегося, предоставляя ему возможность развивать максимальную или близкую к ней силу по всей амплитуде движения (рис. 21.9). Однако эффективность такой работы ниже по сравнению с тренировкой с использованием тренажеров.

Эффективность различных методов силовой подготовки и особенности их использования

Особый интерес для спортивной практики имеет оценка эффективности различных методов тренировки для развития силовых качеств, а также выявление целесообразных вариантов их сочетания в процессе подготовки спортсменов. При использовании методов силовой подготовки могут изменяться величина сопротивлений, скорость движений, величина суставных углов, количество повторений в одном подходе или продолжительность мышечного напряжения, количество подходов в одной серии, количество серий в занятии, количество применяемых упражнений и их направленность, последовательность воздействия упражнений на различные мышцы и мышечные группы, продолжительность и характер пауз между подходами, сериями и отдельными занятиями. Разнообразию процесса силовой подготовки способствует применение различных отягощений, сопротивлений и специальных тренажеров. Специфика каждого вида спорта с его богатейшим арсеналом движений еще больше разнообразит объем средств силовой подготовки, делая его практически необозримым.

Однако при всем множестве средств, методов и методических приемов планирование базовых компонентов (режим работы мышц, величина сопротивления, скорость движений и др.) должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями методики, лежащей в основе развития определенного вида силы, с учетом специфики конкретного вида спорта. Рассматривая эффективность различных методов развития силовых качеств и лежащих в их основе режимов деятельности мышц, следует помнить, что наибольшая эффективность того или иного метода или режима проявляется в тех условиях деятельности нервно-мышечного аппарата, в которых проводилась тренировка.

Прирост силовых качеств в результате тренировки с использованием одного из методов объективно может быть оценен, когда тестирование проводится с помощью этого же метода. Несоответствие метода тестирования методу тренировки привело многих специалистов к неточным результатам и выводам при исследовании сравнительной эффективности различных методов силовой тренировки. Специалисты нередко констатировали преимущество одного метода над другим в результате применения односторонней процедуры тестирования. Например, выявленное преимущество статических упражнений по сравнению с динамическими упражнениями преодолевающего характера часто являлось следствием того, что тестирование силы осуществлялось в изометрическом режиме. Если тестирование проводилось в динамическом режиме, то результаты носили противоположный характер. Такая же ситуация нередко складывалась и при сравнительном исследовании эффективности изотонического метода с преодолевающим или уступающим режимами работы, изотонического и изокинетического методов. Это значительно затрудняет анализ соответствующей

литературы, тем более, что многие специалисты при выявлении сравнительной эффективности различных методов часто приходили к противоположным выводам (Атпа, 1981; Рох е1 а1., 1993; Р1ахо-поу, Ви1ахоуа, 1992; Энока, 2000; Ноттглап, 2002). Влияние современных методов развития силы на прирост силовых возможностей исследовалось многими авторами, и в этом вопросе обнаружена исключительно большая вариативность в результатах: от 10—15 % за неделю тренировки — до отсутствия ощутимого эффекта. В основе этих различий лежат самые различные причины: возрастные и половые особенности спортсменов, их индивидуальные особенности (в первую очередь, структура мышечной ткани), исходный уровень силовой подготовленности. Например, мало тренированные к силовой работе спортсмены способны в течение нескольких месяцев обеспечивать еженедельный прирост максимальной силы на 5— 10 %, в то время как у спортсменов, имеющих высокий уровень развития силы, еженедельный прирост редко превышает 0,5—1,0 %.

При сравнении эффективности различных методов следует учитывать также, что при выполнении разных упражнений, способствующих развитию силы, невозможно обеспечить работу всех мышц в одном и том же режиме (Нагге, 1994). Можно говорить лишь о преимущественном использовании того или иного режима. Кроме того, в различных фазах сложных двигательных действий одни мышцы будут выполнять динамическую работу преодолевающего характера, другие — уступающего, третьи — статическую работу (рис. 21.10). Анализ затрудняется еще и невозможностью корректно унифицировать тренировочные программы, основанные на использовании разнообразных методов, по суммарной величине нагрузок, выраженных внешними (продолжительность работы, количество повторений, подходов и т.п.) или внутренними критериями (реакция нервно-мышечного аппарата, системы энергообеспечения и др.). Однако этому вопросу посвящены многочисленные исследования специалистов в области спортивной морфологии, физиологии, теории и методики спортивной подготовки. Накоплен также большой опыт использования методов силовой подготовки в спортивной практике. Все это позволяет с высокой долей уверенности дать сравнительную характеристику различным методам силовой подготовки.

Некоторые специалисты в области спорта высказывали мнение о более высокой эффективности изометрического метода развития силы по сравнению с другими, обосновывая это тем, что развитие силы является функцией напряжения мышц, а статическая работа должна вызывать большую активизацию двигательных единиц. Однако проведенное в специальных исследованиях сравнение уровня активизации мышц при максимальном изометрическом сокращении и концентрическом усилии свидетельствует об определенном преимуществе изотонической работы в преодолевающем режиме (рис. 21.11). Следует учитывать также, что выполнение упражнений с помощью изометрического метода не сопровождается растяжением мышц и связок, изменением длины мышц, мышечной и межмышечной координацией, характерными для динамической работы, что существенно снижает эффективность изометрического метода (ОптЬу, 1992; Энока, 2000).

Исследования ряда авторов достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в целом методы, основанные на применении динамической работы, превосходят изометрический по эффективности воздействия на мышечную систему и в отношении развития различных видов силы, что, однако, не исключает применение последнего.

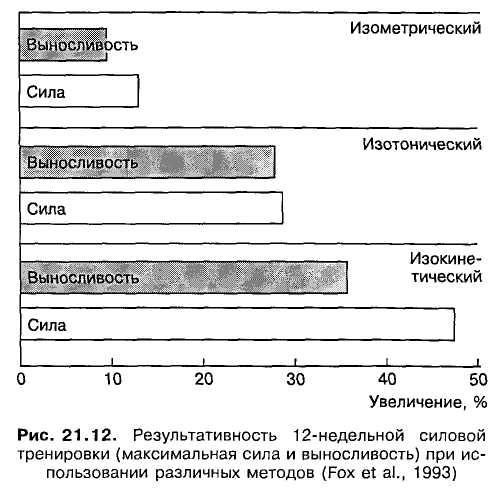

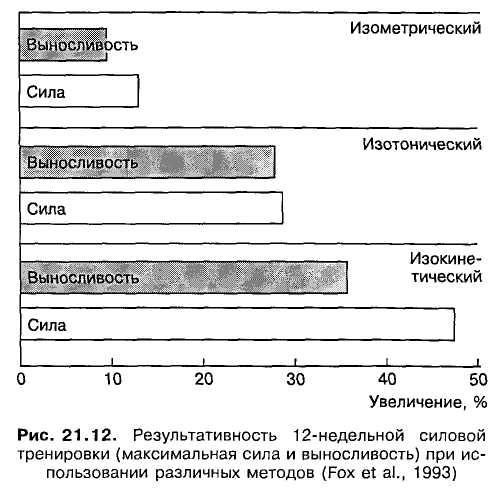

Например, 12-недельная напряженная комплексная силовая тренировка (4 занятия в неделю) с использованием различных методов показала их различную эффективность как в отношении развития максимальной силы, так и силовой выносливости (рис. 21.12) Наиболее эффективным оказался изокинетический метод. Существенно менее эффективной оказалась изотоническая тренировка, а наименьший эффект был отмечен при применении изометрического метода.

И

спользование изометрического метода развития силы в системе силовой подготовки определяется не только возможностью углубленного локального воздействия на отдельные мышечные группы, на что уже обращалось внимание, но и тем, что изометрический метод.более эффективен для людей, имеющих высокий уровень развития силовых качеств (1МоЫе, МсСгада, 1973), и в силу этого может быть продуктивным для дальнейшего стимулирования адаптации мышечной системы к силовым нагрузкам. Следует подчеркнуть, что изометрический режим может использоваться и на начальных этапах подготовки, так как позволяет добиться существенных сдвигов, затрачивая меньше усилий по сравнению с тренировкой в других режимах (А1па, 1981).

При определении продолжительности выполнения упражнений изометрического характера следует учитывать, что статическая работа приводит к значительно более быстрому развитию утомления по сравнению с динамической (рис. 21.13). Однако восстановительные реакции после статической работы протекают так же, как и после динамической, что необходимо учитывать при определении продолжительности интервалов отдыха между отдельными упражнениями.

Эксцентрический метод широко применяется в процессе силовой подготовки, так как позволяет добиться достаточно высокого прироста силы. Так, в результате 8-недельной тренировки обнаружен прирост силы на 2,07 % за одно занятие при тестировании силовых возможностей мышц верхних и нижних конечностей, тренировавшихся в эксцентрическом режиме с отягощениями 120 % и 1 ПМ (.1опп5оп, Егпег, 1972). Другие авторы, изучавшие этот вопрос (Мооге, 1971; Когти е* а1., 1972), также обнаружили существенный прирост силы. В зависимости от объема тренировочной работы мышц, подвергавшихся воздействию, и исходного уровня силовой подготовленности занимающихся прирост силовых качеств в пересчете на эффективность одного занятия колебался от 0,3-0,5 до 3 %.

Значительное напряжение в предварительно растянутой мышце способствует формированию энергии эластичных компонентов мышц, которая суммируется с силой, возникающей в результате укорачивающего сокращения мышц. Результатом использования энергии эластичных компонентов мышц является развитие большой силы за небольшой отрезок времени, что особенно важно для достижения высоких показателей скоростной силы (Возко, 1985; СатЬеиа, 1987). Однако следует учитывать, что значительное напряжение предварительно растянутой мышцы способствует эластичной отдаче силы только в условиях быстрого перехода от растяжения к сокращению мышцы (Мак-Комас, 2001). Эта закономерность и положена в основу плиометрической тренировки (Нотттап, 2002).

Обобщая результаты исследований, направленных на изучение сравнительной эффективности тренировки в изотоническом режиме в условиях применения преодолевающей (концентрической) или уступающей (эксцентрической) работы, можно с уверенностью сказать, что оба варианта являются высокоэффективными для развития максимальной силы, хотя отдельные авторы (Вопа'е-Ре1егзеп, 1960; Ат.па, 1981) отмечают, что эксцентрический режим является малоэффективным. Тренировка оказывается значительно эффективнее, когда упражнения выполняются как в преодолевающем, так и в уступающем режимах работы мышц, а не используется только один из режимов. Проиллюстрировать это позволяют исследования, в. которых показано, что целенаправленная тренировка мышц — разгибателей ног оказывается более эффективной, когда применяются различные сочетания концентрической (сопротивления 80— 100 % концентрического максимума) и эксцентрической (сопротивления 100—130 % концентрического максимума) работы по сравнению с использованием только концентрической работы (рис. 21.14).

Упражнения с меняющимися отягощениями могут вызвать прирост силы при различных суставных углах, что в определенной мере сглаживает недостатки концентрического и эксцентрического методов по сравнению с изометрическим и методом переменных сопротивлений. Большое внимание следует уделять и скорости движений. Быстрые движения неэффективны для развития максимальной силы, так как приводят к значительному снижению продолжительности воздействия отягощения — нагрузка велика в начальной фазе, а затем резко снижается.

Результаты сравнения эффективности концентрического и изокинетического методов зависят от скорости, с которой выполняются движения в изокинетическом режиме. А.Н. Дэвис (0ау1е5, 1977) проводил 7-недельную тренировку двух групп испытуемых по 16 человек в каждой, применяя различные варианты концентрического и изокинетического методов. Наибольший практический интерес представляют результаты, согласно которым тренировка в концентрическом режиме с 90 % от 1 ПМ по 5 повторений в подходе оказалась значительно эффективнее, чем тренировка в изокинетическом режиме, проводимая в быстром (в течение 1 с) или умеренном темпе (2,5 с), однако несколько уступала по результативности варианту, когда движения выполнялись медленно (4 с).

Тренировка в изокинетическом режиме создает предпочтительные условия для высокой мышечной активности на протяжении всей амплитуды движений. Этого невозможно добиться при выполнении упражнений с отягощениями, в частности со штангой, что убедительно показано при исследовании электрической активности мышц — разгибателей колена во время выпрямления ног после приседания со штангой и при работе на изокинетическом тренажере. Как свидетельствуют данные, представленные на рис. 21.15, при выполнении упражнения на тренажере отмечалось явно более выраженная активация мышц. Важно отметить, что ЭМГ-активность мышц при работе в изокинетическом режиме остается на максимальном уровне независимо от изменений проявляемой силы и суставного угла. Это свидетельствует о том, что нервные импульсы к мышцам во время этой работы были максимально интенсивными в течение всей амплитуды движений, что обусловлено преодолением максимального сопротивления при разных суставных углах.

При сравнении эффективности концентрического и плиометрическото методов следует учи-

тывать различную преимущественную направленность воздействия этих методов. Воздействие концентрического метода в большей мере связано с адаптацией мышечной ткани, а плиометрического — с повышением эффективности нервной регуляции. Установлено, что плиометрическая тренировка, построенная на материале взрывных прыжковых упражнений, приводит к существенному приросту способности к быстрому достижению околопредельных показателей силы при умеренном увеличении максимальной силы. Тренировка с использованием концентрического метода (приседания, жим ногами и др.) с применением больших отягощений, напротив, вызывает большой прирост максимальной силы и оказывается безрезультатной в отношении скоростной силы (рис. 21.16). В основе прироста скоростной силы у испытуемых, применявших плиометрический метод, лежит резкое повышение интенсивности импульсации мышц, что находит отражение в показателях интегрированных ЭМГ (рис. 21.17). Большое значение в методике силовой подготовки уделяется также рациональному подбору суставных углов при выполнении различных упражнений. Величина напряжения мышц, количество вовлеченных в работу двигательных единиц, особенности деятельности мышц-синергистов и мышц-антагонистов, нервное обеспечение работы мышц и суставов в значительной мере обусловлены величиной суставного угла. Исследования показывают (Роптег*, МиИег, 1967; 1_тс1п, 1979; Рох е* а1., 1993), что наибольший прирост силы отмечается в том суставном углу, в котором велась тренировка, в других углах тренировочный эффект выражается меньше. Этот факт можно проследить и на результатах других исследований (бгауез е* а1., 1989), показавших наличие специфических тренировочных эффектов в отношении развития максимальной силы мышц — разгибателей колена в результате 10-недельной тренировки (2—3 занятия в неделю, величина сопротивлений

— 7—10 ПМ) в динамическом режиме при ограни

ченной амплитуде движения. Испытуемые (59 чел.)

были произвольно распределены на три группы:

первая группа (рис. 21.18, а) тренировалась при

ограниченном сгибании колена в пределах 120—

60 град, вторая (рис. 21.18, б) — 60—0 град. Как

свидетельствуют результаты, представленные на

рис. 21.18, а, б, увеличение силы было большим

по тренируемой амплитуде движения по сравне

нию с нетренируемой.

В процессе силовой подготовки очень важно также обеспечить равномерное развитие мышц, обеспечивающих выполнение противоположно направленных движений. Например, напряженная работа над развитием силы мышц — сгибателей туловища предусматривает необходимость выполнения аналогичной работы над развитием мышц

— разгибателей туловища; повышение силы сги

бателей плеча требует также повышения силы раз

гибателей и т.д. Если не обеспечивать соответ

ствия между развитием противоположно действу

ющих мышечных групп, могут возникнуть негатив

ные последствия: нарушения осанки, неправиль

ное положение суставов и повышение травматиз

ма суставных хрящей, сухожилий (МагИп, 1991;

Р1а1опоу, Ви1а1оуа, 2003).

Анализ и обобщение результатов исследований и опыта практики свидетельствуют о серьезных преимуществах изокинетического метода развития иловых качеств и обоснованности распространения и популярности специальных тренажеров (табл. 21.1).

Эффективность изокинетического метода в значительной мере обусловливается не только величиной и динамикой отягощений, но и скоростью движений. Исследовалась эффективность изокинетического метода для повышения максималь-

н

ой силы мышц — разгибателей нижниконечностей у волейболисток (СКедпеп, 1975). При амплитуде движения 140 град наибольший прирост силы зафиксирован при выполнении упражнений со скоростью 70 град-с~1; высокая скорость (350 град-с"1) оказалась неэффективной. Исследования, в которых использовалась скорость 60 град-с~1 и 120град-с~1, показали, что более низкая скорость дает больший прирост силы независимо от того, как оценивалась сила — в изотоническом или изо-кинетическом режимах (Оеитап, Аугез, 1978). При выполнении упражнений в быстром (1 с), умеренном (2,5 с) и медленном (4 с) темпах также установлено, что тренировка с низкой скоростью намного эффективнее для развития максимальной силы (Оау|е5, 1977). Эти результаты легко объяснимы, если помнить о том большом значении, которое имеет величина преодолеваемого сопротивления для эффективного развития максимальной силы. Максимальное или близкое к нему напряжение мышц при использовании изокинетического метода можно получить в случае, когда сила сопротивления медленно уступает прилагаемой силе. При выполнении движений с высокой скоростью мышца не успевает ни развить максимальное, ни удержать развитое напряжение.

Однако низкая эффективность изокинетического режима при выполнении упражнений с высокой скоростью для развития максимальной силы не означает, что таким упражнениям нет места в системе силовой подготовки спортсменов. Наоборот, они оказываются в высшей степени эффективными, когда ставится задача развития силовой выносливости мышц, несущих основную нагрузку в видах спорта циклического характера (гребля, плавание и др.), или повышения способности к реализации силового потенциала в условиях специфической мышечной деятельности (Р1ат.опоу, ВЫаЮуа, 1992; Энока, 2000). Это относится к работе как циклического характера, не требующей предельных или околопредельных проявлений силы при выполнении основных рабочих движений, так и ациклического характера со взрывным характером усилий. В частности, тренировка изокинетическим методом мышц-разгибателей с высокой (180 град-с~') и очень высокой (до 360 град-с"1) скоростью более эффективна для прироста скоростной силы по сравнению с тренировкой с невысокой скоростью (Рппз, 1978; 5т.еуеп5, 1980; Р1а*опоу, 2002). Более того, следует учитывать, что силовая тренировка с невысокой скоростью не обеспечивает проявление силы в движениях, выполняемых с высокой скоростью, и, наоборот, тренировка с высокой скоростью

обнаруживает эффект, когда и тестирование силы производится в движениях, выполняемых с высокой скоростью. Это обусловлено различиями в составе мышечных волокон, вовлекаемых в работу при выполнении движений с различной скоростью, а также особенностями их нервной регуляции (ОптЬу е{ а1., 1981; Мак-Комас, 2001; \М1тоге, СозИН, 2004). Следует также отметить, что наряду с общей тенденцией снижения уровня силы по мере увеличения скорости движения (рис. 21.19, 21.20) индивидуальные особенности спортсмена могут накладывать отпечаток как на динамику кривых, так и на уровень максимальной силы, проявляемой при выполнении движений с различной скоростью.

СОвершенствование способностей к реализации силовых качеств

В результате объемной и напряженной работы силовой направленности у спортсменов существенно возрастает уровень максимальной силы, силовой выносливости, скоростной силы. Однако он проявляется преимущественно в тех двигательных действиях и условиях работы, которые имели место в процессе тренировки. Возросший уровень силовых качеств не всегда обеспечивает повышение силовых возможностей при выполнении характерных для данного вида спорта приемов и действий. Часто спортсмены, демонстрирующие высокие силовые показатели в типично силовых упражнениях, оказываются не в состоянии достигнуть высоких показателей силы в силовых компонентах игр, единоборств, бега, гребли, плавания, бега на коньках и т.д. Это объясняется отсутствием необходимой взаимосвязи между силовыми способностями и различными компонентами технико-тактической и функциональной подготовленности конкретного спортсмена (Платонов, Вайцеховский, 1985). Как известно, конечной задачей силовой подготовки спортсменов является именно достижение высоких показателей силы и мощности движений, характерных для данного вида спорта, поэтому в силовой подготовке выделяется раздел, связанный с повышением способностей спортсменов к утилизации имеющегося силового потенциала в тренировочной и соревновательной деятельности.

В основе методики совершенствования способности к реализации силовых качеств в тренировочной и соревновательной деятельности лежит принцип сопряженности воздействия, суть которого сводится к повышению различных составляющих функциональной подготовленности и становлению основных составляющих технического мастерства спортсменов при одновременном развитии силовых качеств. Если принцип сопряженности воздействия выдерживается, то возрастающий уровень силовой подготовленности тесно увязывается с техническим мастерством, образуя достаточно слаженную систему. Нарушение этого принципа, напротив, приводит к рассогласованию силовых качеств с другими важнейшими компонентами подготовленности спортсмена (Вайцеховский, 1985; Р1ат.опоу, 2002).

Признавая, что в системе силовой подготовки могут найти применение самые различные методы и методические приемы, использоваться разнообразные упражнения, отягощения и тренажеры, широко варьироваться параметры нагрузок при выполнении отдельных упражнений, а также суммарный объем силовой работы в различных структурных образованиях тренировочного процесса и т.д., никогда не следует забывать о необходимости строгого соответствия силовой подготовки специфике вида спорта. Это выражается прежде всего в преимущественном развитии тех силовых качеств, в тех проявлениях и сочетаниях, которые диктуются эффективной соревновательной деятельностью. Однако демонстрируемые в соревновательной деятельности специальные силовые качества требуют их органической взаимосвязи с арсеналом технико-тактических действий (Ки^егтЪга1, .1опе5( 1986; Моп1ат, 1992), что может быть обеспечено только применением соревновательных и специально-подготовительных упражнений, способствующих совмещенному совершенствованию силовой и технико-тактической подготовленности. Вместе с тем опыт показывает, что при выполнении таких упражнений невозможно добиться полноценного развития силы даже в тех видах спорта, где силовой компонент играет ведущую роль в обеспечении спортивного результата, например в гимнастике или различных видах борьбы. Таким образом, в современном спорте остро стоит проблема базовой силовой подготовки и последующего совершенствования способности к реализации силовых качеств в специфической деятельности, характерной для конкретного вида спорта (МаПт е1 а1., 1991; Платонов, 1997).