СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕР Файловая система

ПРИМЕР Известному польскому писателю-фантасту принадлежит следующий замечательный системный анализ «Тот кто надел на глаза шоры,

должен помнить, что в комплект входят узда и кнут».

| Информационные процессы | Что может произойти с системой |

| Сбор информации | В системе появились новые элементы и связи между этими элементами |

| Хранение информации |

|

| Передача информации |

|

| |

|

В разной литературе есть декларативные утверждения, что «Информационный процессы – это поиск, сбор, хранение, передача, обработка, использование и защита информации» или такое высказывание «Информация не существует сама по себе. Она проявляется в информационных процессах».

Выделение нашим сознанием нового объекта внимания – это проявление нового знания об окружающей действительности, которое тут же отражается в языке новым словосочетанием или термином.

Появление в языке нового термина или словосочетания происходит в силу необходимости использовать новое знание (обнаружение нового явления в реальной действительности) в своей учебной или профессиональной деятельности, в личной жизни.

Информационный процесс – это явление реальной действительности, в процессе протекания которого происходит изменение некоего параметра, который можно количественно измерить в условных единицах или выразить в виде некоторых качественных величин (свойств).

Познание нового природного, реального явления заключается всего-навсего в том, что человек научился его видеть, узнавать среди всего безграничного множества других явление и процессов, описывать его и измерять один или несколько параметров, этот процесс характеризующих.

Если человек не может выделить такой параметр, изменение которого (качественное или количественное) характеризует тот или иной процесс – тогда либо вообще нет того процесса, либо не найдены средства описания «открытого» (выделенного сознанием) процесса.

Под процессом будем понимать последовательность состояний системы, которая соответствует упорядоченному изменению некоторого параметра, определяющего качественные или количественные характеристики системы.

Информационные процессы «пронизывают» все природные и общественные явления, характеризуют развитие любых природных, технических и общественных систем.

Любая функционирующая природная, общественная или техническая система может быть описана, то есть отражена в ее модели (в информационной модели).

Например, система «водитель-автомобиль» может быть описана с точки зрения статического описания состояния материальных объектов (внутреннее устройство двигателя, например), с точки зрения энергетических процессов (термодинамический цикл в процессе сгорания топлива) или с точки зрения процесса управления (схема управления автомобиля человеком).

Вывод из приведенного примера: одна и та же система «автомобиль-человек» может быть рассмотрена и описана с разных точек зрения на систему (с разной целью), что выражается в выделении разных параметров, характеризующих эту систему. Если нас интересует вещественно-материальная сторона этой системы, то мы опишем структуру, материал, из которого изготовлены разные детали и т.д. Если нас интересует система с точки зрения экономичности или мощности двигателя, то мы выделим в системе элемент «двигатель» и рассмотрим особенности протекания термодинамических процессов.

Параметрами, характеризующими термодинамический процесс, будут температура, давление, объем цилиндров и пр. Если не происходит изменения параметров (температуры, давления, объема и пр.), то это означает, что нет термодинамического процесса и нет движения автомобиля (движение характеризует взаимозависимые параметры: скорость, время, путь).

Если нас интересует приемистость, управляемость автомобиля, то потребуется описать систему управления автомобилем, то есть нарисовать схему управления. Известно, что управление – это информационный процесс. Основной параметр процесса управления – это информация, которая в виде светового или звукового сигнала, в виде электрического импульса или движения рычага управления (руль и пр.) изменяет состояние системы, что проявляется в виде изменения потребительских характеристик (скорости, направления движения, мощности и пр.).

Таким образом, если мы имеем некоторую систему, в которой выделяем ее информационную составляющую, то эту систему мы можем рассматривать как информационную. Принято именовать систему по той функции, которая является ее основной характеристикой с позиции цели создания или функционирования.

Так, нервная система человека – это прежде всего информационная система, а система «автомобиль-человек» – это прежде всего материальная система, хотя нервные импульсы проходят по материальным элементам организма, а материальная система «автомобиль-человек» имеет систему управления, по каналам связи в которой проходят информационные сигналы.

Информационная система характеризуется, как правило, своими, специфическими для информационной системы параметрами: структурой данных, информационным объемом, скоростью обмена информацией между структурными элементами системы, СУБД и пр. Любое последовательное изменение этих параметров будет свидетельствовать о наличии некоего процесса и характеризовать этот процесс.

Есть изменения какого-либо их таких параметров – есть информационный процесс. Движение вещества, энергии и информации происходит всегда, независимо от того, видит и понимает это человек или нет. Поэтому речь идет не о наличии или отсутствии информационного процесса наряду со всеми остальными (физическими и энергетическими), а речь идет о том, что мы видим и описываем.

Учебный процесс происходит, если изменяются характеристики элементов системы (знания, умения, навыки, способности, деятельность и пр.).

Учебного процесса нет, если основные параметры учебного процесса (способности, мышление, знания, умения и навыки) не изменяются.

Непрерывное изменение параметра ведет к понятию непрерывного процесса, дискретное изменение параметра ведет к понятию дискретного процесса1.

Для продолжения разговора о понятии информационного процесса попробуем дать его определение: информационный процесс – это последовательное изменение информационного объема, структуры данных и других параметров в некоторой информационной системе, характеризующих информационный процесс.

Информационные процессы присутствуют в нашей жизни не сами по себе в чистом виде, а в качестве обязательного элемента любой деятельности человека и любого естественного процесса.

Информационные процессы всегда были и есть, но до поры человек не видел их, не осознавал их присутствия, что не позволяло ему организовать свою деятельность с должной эффективностью, экономя при этом время, силы и деньги.

Понятие процесса, в том числе информационного, непременно связано с понятием «система».

Если речь идет не о системе, а об объекте, то понятие процесс не имеет смысла. Объект характеризуется некоторыми постоянными характеристиками: свойствами, признаками, состоянием и поведением (совокупностью действий).

Изменение хотя бы одного существенного признака приводит к тому, что объект «становится» другим объектом, отличным от первого, то есть тогда появляется новое имя объекта и речь идет уже о другом объекте с иными свойствами и признаками. Например, полено можно обработать и получить какое-то деревянное изделие, которое уже не будет называться поленом именно потому, что у него появятся новые признаки и новое предназначение, например, деревянная ложка или деревянная скалка.

Или еще один пример: если объект «мяч» обладает следующими признаками: «круглый», «резиновый», «трехцветный», «маленький», «прыгучий», то замена любого из этих признаков – например, признак «резиновый» заменим на признак «кожаный», будет свидетельствовать не о процессе изменения признака (нельзя сделать из резины кожу), а об указании на другой объект из множества подобных объектов (на другой мяч из множества мячей).

Процесс – это определенная последовательность состояний системы. Система, в отличии от объекта, представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (объектов).

Объект (идеальный) характеризуется целостностью, признаками, свойствами, состоянием, поведением, которые присущи ему и неизменны во времени.

Система (идеальная) характеризуется целостностью, структурой, числом элементов, отношениями между элементами, предназначением, функциями, входами и выходами.

Может изменяться характеристика одного или нескольких элементов системы в результате ее функционирования, при этом структура остается неизменной

Например, в процессе движения автомобиля изменяется количество топлива.

Таким образом:

1. Процесс – это характеристика определенной последовательности изменения состояний системы. Система, в отличии от объекта, представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (объектов).

2. Следует иметь ввиду, что понятие процесса, в том числе информационного, непременно связано с понятием «система». Нет системы – нет смысла говорить о процессе.

3. Ситуацию с фиксированными характеристиками системы будем называть состоянием системы.

4. Процессом будем называть упорядоченную последовательность состояний системы.

5. Процесс существует, если удалось выделить параметр процесса, который изменяется в ходе функционирования системы. В ходе функционирования одной и той же системы, как правило, можно выделить и наблюдать несколько разных одновременно протекающих процессов (процессы обмена веществом, процесс обмена энергией и процесс обмена информацией, например).

Что может происходить с системой? Может изменяться структура системы.

Приведем примеры в табличной форме в табл.1:

Таблица 1

| Что может произойти с системой? | Примеры из жизни: |

| Может появиться новый элемент, который должен установить связь со всеми существующими элементами и должны измениться выходы2 системы | В классе появился новый ученик из другой школы. На дереве завязался плод (яблоко, груша и пр.), появился новый листочек, выросла новая веточка. В семье родился ребенок. В курятнике курица сначала снесла яйца, потом высидела птенцов. В процессе обучения человек получает новые знания и умения (знание фактов, теорий и пр.), накопление которых переводит его на новую ступень образования и развития. |

| Может исчезнуть один из элементов системы, соответственно исчезнут отношения этого элемента с другими элементами и должны измениться выходы системы | В лесу срубили дерево. В школе уволилась учительница. В доме разбили вазу и выбросили осколки. Отец ушел из семьи. У автомобиля отвалилось колесо. В баке автомобиля закончилось горючее. |

| Может исчезнуть один из элементов системы, соответственно исчезнут отношения этого элемента с другими элементами и должны измениться выходы системы | В лесу срубили дерево. В школе уволилась учительница. В доме разбили вазу и выбросили осколки. Отец ушел из семьи. У автомобиля отвалилось колесо. В баке автомобиля закончилось горючее. |

| Какой-либо элемент может поменять свое место в системе элементов | Перепутали страницы в рукописи. Учитель пересадил учеников в классе на другие места. В комнате переставили мебель |

| Может измениться связь (отношение) между двумя элементами | Настольную лампу на столе передвинули и она перестала освещать страницы книги. Человек наелся и перестал с жадностью смотреть на ту же пищу, оставшуюся в тарелке. |

| Может измениться связь (отношение) между всеми элементами системы | Школьники (целый класс) закончили школу. Пакет гороха рассыпали на полу и горошинки раскатились в разные стороны. С целью ремонта автомобиль разобрали на отдельные части. |

| Два элемента системы могут слиться в один | Ртутные шарики при соприкосновении сливаются в один шарик. Двое поженились и стали одной семьей. Мама принесла с рынка продукты и сварила щи. |

| Один элемент системы может разделиться на два, три и т.д. | Женщина родила ребенка. Чтобы почистить пылесос его разобрали на части. С дерева сорвали созревшие плоды. Открыли коробку конфет и раздали всем по одной. С подводной лодки запустили торпеду. |

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

РАСШИРЬ СВОЙ КРУГОЗОР

Может ли система, находящаяся в хаотическом состоянии самоупорядочится? С учетом того, что весь мир есть в какой-то степени есть система этот вопрос имеет поистине вселенское значение.

На первый взгляд кажется невероятным, чтобы так просто, из случайной смеси каких либо элементов, вдруг, сами собой без вмешательства внешней организующей силы возникли сложные высокоупорядоченные структуры. По этому поводу один из персонажей трактата Цицерона «О природе богов» - стоик Бальб восклицает «Не понимаю, почему человеку, который считает, что так может произойти, не поверить также, что если изготовить из золота или какого-либо другого материала в огромном количестве двадцать одну букву, а затем бросить эти буквы на землю, то из них сразу получатся «Анналы» Эннея, так что их сразу можно будет и прочитать».

Для смеси индеферентных тел, которая имелась в виду это действительно справедливо. Однако в предоставленной самой себе совокупности, элементы которой небезразличны друг к другу, постепенно самопроизвольно возникают структуры, все более оптимальные с точки зрения действующих в них объективных правил межэлементного взаимодействия. Иными словами, она склонна к самоупорядочиванию, к самоорганизации.

«Перво-наперво возник хаос...» - это положение является древнейшим космологическим постулатом, который в равной степени присущ как мифологии, так и самым современным научным концепциям. Из газопылевых туманностей образуются планетные системы. Бесформенные протоплазменные сгустки дают начало высокоупорядоченным организмам. Миру присуще движение от изначальной бесформенности к обретению формы, от хаоса к порядку. Здесь, правда возникает тонкий вопрос – в течение какого времени это может произойти? Если, например, время возникновения упорядоченной Вселенной из хаоса больше ее возраста, то в этом можно увидеть скорее отрицание, чем подтверждение идеи самоорганизации. На сегодняшний день можно констатировать, что идея самоорганизации, составляющая ядро новой научной дисциплины – синергетики, - чрезвычайно популярна, поскольку во-многом позволяет сохранить традиционную естественно – научную картину мира.

Проблема возникновения порядка из хаоса, дилемма принудительной организации посредством внешнего организующего начала, с одной стороны, и естественной самоорганизации, с другой, тесно связана с вопросами самодостаточности материального мира.

«Неужели же какому-нибудь здравомыслящему человеку может показаться, что все это расположение звезд, эту чудесную красоту неба могли произвести туда и сюда мечущиеся по воле слепого случая тельца. Или же какая-то другая природа, лишенная ума и разума смогла это произвести? да ведь даже для того, чтобы это понять, какого это, требуется величайший ум, и тем более – для того чтобы создать» - говорил уже упомянутый Бальб.

Ответ на этот вопрос упирается в наше мировоззрение.

В пользу идеи о самоорганизации материи (как, впрочем, и в ее отрицание) можно привести множество примеров.

Наглядно процесс самоорганизации можно продемонстрировать с помощью так называемых «клеточных автоматов», наиболее известным примером которых является игра «Жизнь».

Рассмотрим следующую игру.

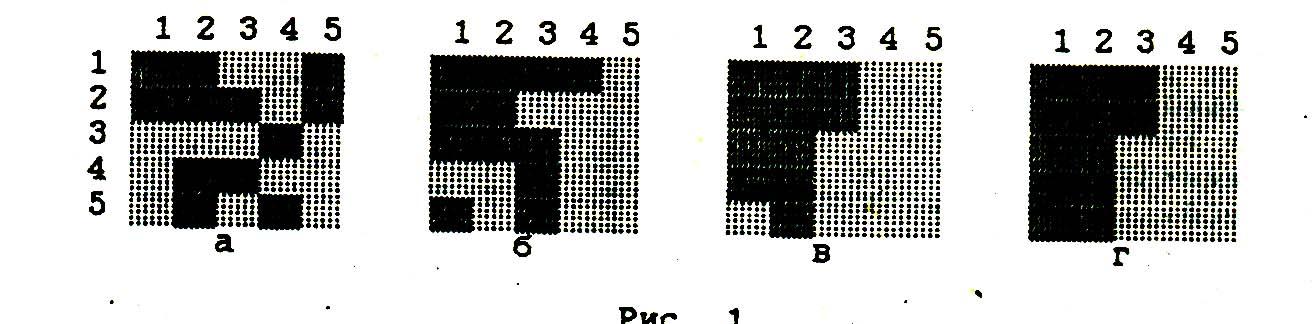

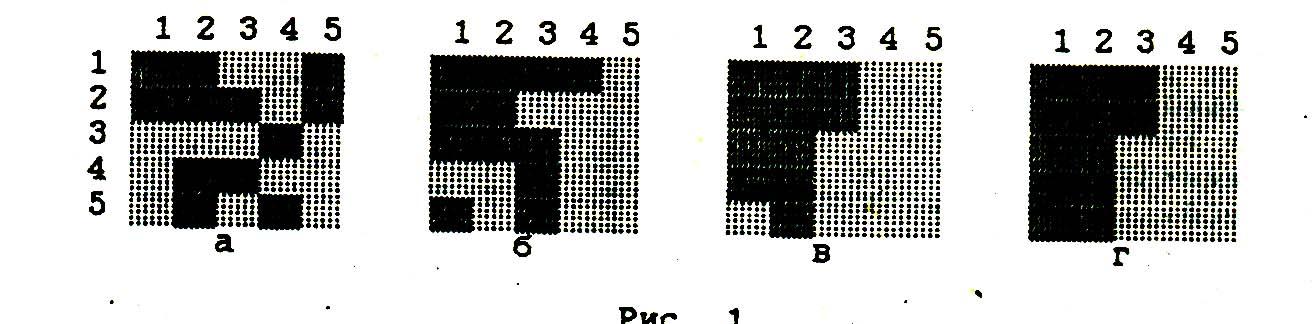

Представим себе поле, разбитое на клетки. Для простоты возьмем поле небольшого размера, например 5х5 клеток. Предположим, что каждая клетка может находиться в одном из двух состояний: быть закрашенной или нет.

Пусть в начальный момент времени половина клеток была закрашена, причем эти клетка случайным образом распределены по всему полю (рис..)

Предположим далее, что в следующий момент времени какая-либо клетка изменит свое состояние на противоположное, если в ее непосредственном окружении среди соседних клеток, составляют клетки альтернативного типа и, напротив, она остается такой же какой и была, если в ее окружении преобладают, или даже не составляют меньшинства, клетки одноименного с ней типа. Повторяя этот процесс снова и снова можно приди к некоторой структуре, которая уже не будет подвергаться дальнейшим изменениям. В данном примере, это уже происходит в четвертом «поколении» клеток.

Причина этого заключается в том, что клетки в ходе игры «информируют» друг друга о своем состоянии и реагируют на нее в соответствие с установленными правилами.

В связи с эти возникает чрезвычайно важный вопрос. Предопределен ли исход самоорганизующегося процесса и можно ли в принципе предугадать итоговый результат?

В самоорганизующихся, особенно на ранних этапах эволюции возникают двусмысленные ситуации или как говорят «точки бифуркации», от которых развитие может пойти в различных направлениях в зависимости от случайных факторов.

Например, в приведенной выше модели из закрашенных и не закрашенных клеток можно выделить объективную закономерность – разноименные клетки «притягиваются» друг к другу. Однако, даже несмотря на объективный характер этой закономерности в каждый конкретный момент времени существует альтернатива притяжения клеток А и В или скажем клеток А и С. В результате образуется либо устойчивая пара АВ, либо устойчивая пара АС, что в свою очередь может привести развитию системы по двум непересекающимся линиям.

В этом плане поучительным является анализ многих исторических событий: являются ли они исторически неизбежными или определяются действиями случайных (или целенаправленных) сил, приложенных к системе в точке бифуркации.

Как правило, «исторически неизбежные» события всегда имеют альтернативу и какая из них осуществиться - во многом дело случая или личностного фактора. Сильные личности (с любым знакам), могут самым решительным образом влиять на дальнейшее развитие системы, если их усилия приложены к точке бифуркации.

Например, хаос французской революции вел либо к диктатуре, либо к окончательному развалу государства и общества. То, что эта альтернатива разрешилась империей, есть несомненная личная заслуга Наполеона Бонапарта (как известно, путь Наполеона хотели повторить очень многие и не с меньшими качествами, чем у императора, но не получалось – система уже находилась в устойчивом состоянии).

Крах коммунистического режима в СССР явление, во многом, неизбежное. Но то, что дальнейшее развитие от этой точки бифуркации пошло в русле либерализма, а не скажем, национальным путем, есть в меньшей мере случайность и большей мере – целенаправленное воздействие извне, поскольку личные качества людей, осуществлявших «перестройку» заведомо не предполагали активного воздействия на ситуацию. Во всяком случае, либеральный путь развития России совершенно не является той «исторической неизбежностью», о которой упорно говорят многочисленные идеологи либерализма.

Из всего вышесказанного можно сделать еще один, может быть самый главный вывод. В неустойчивой системе точки бифуркации, то есть альтернативные пути развития, возникают постоянно. И конкретный путь развития зависит исключительно от усилий (очень часто совершенно незначительных) данного конкретного человека. Важно, чтобы это происходило «в данном месте и в данное время». Это надо знать и этому надо учиться.

1 Подробнее о параметрах процесса мы поговорим во втором параграфе этой главы.

2 Под выходами мы будем понимать все воздействия системы на среду, в которой она существует.