Сочинение на

лингвистическую тему.

Разработала учитель МБОУ «СОШ № 18»

Никифорова Л. А.

Сочинение на лингвистическую тему представляет собой рассуждение, включающее три смысловые части – тезис, два аргумента и вывод. Это самый трудный жанр сочинения – рассуждения.

Проверка экзаменационных сочинений – рассуждений девятиклассников показала, что учащиеся допускают следующие ошибки:

- в создании композиции сочинения;

- в абзацном членении;

- в логике изложения;

- в подборе аргументов;

- в оформлении цитат.

Чтобы устранить эти недочёты я использую систему следующих заданий:

1. Напишите сочинение – рассуждение, приняв в качестве тезиса предложенное высказывание.

- Сопоставьте ваше сочинение с образцом на тему: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают».

Язык - это сложная многоуровневая, но в то же время взаимосвязанная система.

Лексика отображает представление человека о явлениях действительности, то есть образ его мыслей. Но как выразить свои мысли в речи? Без знания грамматических правил невозможно создать связное высказывание, то есть построить предложение, текст. Связь грамматики и лексики очевидна. Объясним данное утверждение с помощью конкретных примеров из текста К. Паустовского.

Например, в предложении 2 автор использует фразеологизм «одна на белом свете». Он раскрывает образ одинокой женщины, к которой уже четыре года не приезжает дочь Настя. (Объяснена роль слова в тексте).

Чтобы показать отчаяние Екатерины Ивановны и её тоску, автор использует повторы. (Предложение 22 – 23). Это предложение осложнено обращением «родной мой». (Названо грамматическое явление). Писатель употребил его в форме именительного падежа и выделил запятой (прокомментировано грамматическое явление и названы основные грамматические признаки обращений). Знание грамматики помогло понять, к кому Екатерина Ивановна обращается с речью (названа роль речевой единицы в тексте).

Итак, справедливым является утверждение Г. Степанова: "Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика - как они думают".

(1) Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. (2) Но я знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном сарае, что Катерина Ивановна одна на белом свете. (3) Дочь Настя вот уже четвёртый год как не приезжает – забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. (4) Не ровён час, так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

(5) Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6) Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно.

(7) Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, где она не была с ранней весны, всё не пускала слабость.

(8) – Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – уж вы не взыщите с меня, со старой. (9) Хочется мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10) В нём я ещё девушкой зачитывалась Тургеневым. (11) Да и кое-какие деревья я посадила сама.

(12) Она одевалась очень долго. (13) Надела старый тёплый салопчик, тёплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

(14) Уже вечерело. (15) Сад облетел. (16) Палые листья мешали идти. (17) Они громко трещали и шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18) Далеко над лесом висел серп месяца.

(19) Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неё рукой и заплакала.

(20) Я крепко держал её, чтобы она не упала. (21) Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слёз.

(22) – Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! (23) Не дай вам бог!

(24) Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мама!

(По К.Г. Паустовскому)

2. Прочитайте сочинение по высказыванию, разделите на абзацы.

«Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя б ыло бы передать русским словом». К. Г. Паустовский.

Прочитав рассказ Бориса Васильева, я ещё раз убедилась в правоте этих слов. Мне кажется, что Б. Васильев написал свой рассказ для того, чтобы мы поняли бесчеловечность поступка школьников, укравших у Анны Федотовны письмо сына, погибшего на войне. Это письмо было дорого для неё как единственная память о сыне. Поэтому автор в самом конце текста, в предложение 53, вводит метафору: «Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из шкатулки – их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа…» Это сложное предложение, с многоточием. Многоточие – признак незаконченной мысли. Автор как будто спрашивает у нас: «А что будет завтра?.. » Да, любые человеческие мысли и переживания, любые события и обстоятельства – всё можно передать русским словом!

3. Допишите сочинение – рассуждение по высказыванию.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются».

Смысл высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина я понимаю так: синтаксис, грамматика и знаки препинания помогают мысли быстрее и доходчивее дойти до читателя. Приведу примеры из текста Т. Устиновой.

Во-первых, чтобы подчеркнуть мысль о безысходности, которая поселилась в душе несчастного мальчика, автор использует ряд односоставных безличных предложений (36,38,39). Т. Устинова не случайно привлекает здесь эти синтаксические единицы, назначение которых - выражать физическое или психическое состояние человека.

![Во-вторых, автор использует неполное предложение. Всего одно слово «Навсегда»! (Предложение 43) .А как динамично и очень сжато передается взволнованность и обеспокоенность судьбой Тимофея! [Вот она, мысль, не без помощи синтаксиса, грамматики и знаков препинания сформированная «во всей полноте»! ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/02/10/s_589da840410d8/img_s554206_0_13.jpg)

Во-вторых, автор использует неполное предложение. Всего одно слово «Навсегда»! (Предложение 43) .А как динамично и очень сжато передается взволнованность и обеспокоенность судьбой Тимофея!

[Вот она, мысль, не без помощи синтаксиса, грамматики и знаков препинания сформированная «во всей полноте»! ]

4. Прочитайте сочинение – рассуждение по высказыванию. Согласны ли вы с приведёнными аргументами?

5.Прочитайте сочинение – рассуждение по высказыванию, проанализируйте его по критериям, приведённым в сборниках для подготовки к ГИА.

6.Выберите одно из заключений и напишите сочинение – рассуждение по высказыванию.

7.Прочитайте высказывания. Какие из них подойдут для аргументации предложенного высказывания.

8.Подберите два аргумента к сочинению – рассуждению, напишите сочинение.

9.Прочитайте сочинение – рассуждение по высказыванию, подберите другие аргументы.

10.Прочитайте сочинение – рассуждение по высказыванию. Согласны ли вы с тезисом и выводом?

11.Прочитайте вступления. Какие из них подойдут к сочинению – рассуждению по высказыванию?

12.Составьте диалог на тему: «Как надо писать сочинение – рассуждение по высказыванию» .

13.Прочитайте конец сочинения – рассуждения, напишите начало.

На мой взгляд, при подготовке к сочинению школьникам поможет памятка.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов (высказывание ученого или писателя не учитывается). Обязательно наличие 3 абзацев (деление на 4 допускается). Цитаты заключать в кавычки. Вводные слова желательно использовать и обособлять запятыми.

Помните:

- каждый пункт плана необходимо начинать с красной строки;

- написать работу можно в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале;

- в качестве тезиса можно использовать предложенное высказывание;

- если предстоит писать сочинение с опорой на текст, то можно просто указать номера нужных предложений, отобранных для примера.

Приведу несколько высказываний, предложенных для сочинения – рассуждения, о роли знаков препинания.

« Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться».

К.Г. Паустовский.

«Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе письма, имеет свой неповторимый «характер».

С. И. Львова

«Пунктуационные знаки «помогают пишущему сделать очень тонкие смысловые выделения, заострить внимание на важных деталях, показать их значимость».

Н.С. Валгина.

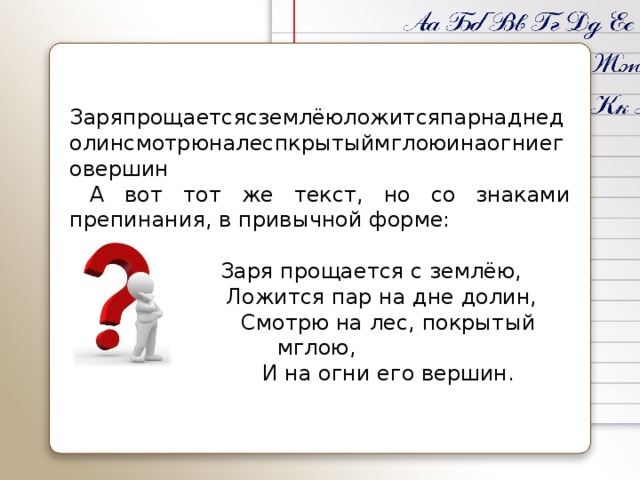

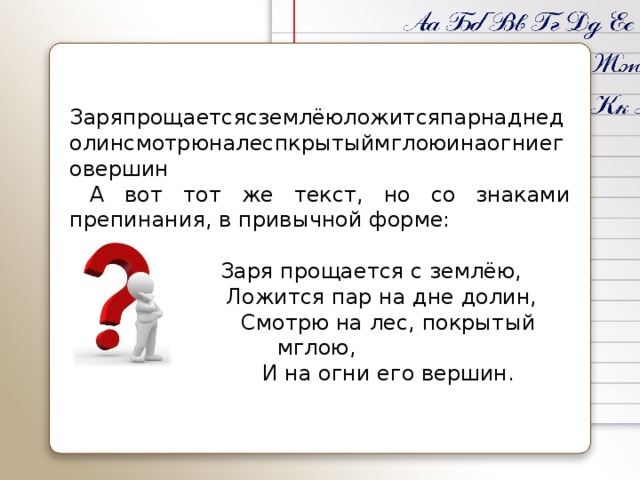

Начиная урок по этим высказываниям, предлагаю посмотреть на текст без знаков препинания. Раньше писали, не разделяя на слова и предложения. Попробуем и мы так написать что – нибудь.

Заряпрощаетсясземлёюложитсяпарнаднедолинсмотрюналеспкрытыймглоюинаогниеговершин

А вот тот же текст, но со знаками препинания, в привычной форме:

Заря прощается с землёю,

Ложится пар на дне долин,

Смотрю на лес, покрытый мглою,

И на огни его вершин.

А работают в этом царстве скромные труженики – знаки препинания.

Знаки препинания живут своей жизнью, помогая нам понять смысл текста, понять другого человека, с которым возникает диалог, при чтении. Правила пунктуации нельзя просто выучить: толку будет немного! С ними нужно познакомиться поближе, проникнуть в их логику ( порой мудрёную )… и ставить в тексте правильно.

Так окажем знаки внимания знакам препинания.

Из – за неправильно поставленных знаков препинания можно неправильно понять то, что написано. Как вы, к примеру, понимаете такую запись, сделанную в магазине?

Креветки, Вы можете завесить в отделе Гастроном.

А вот объявление:

Требуется уборщица

есть пельмени.

Всем известна фраза: «Казнить нельзя помиловать». В зависимости от того, где здесь поставить запятую, решится судьба человека. На этой особенности постановки запятой построены современные

фразы – трансформаторы.

- Проверить нельзя объяснить.

- Копить нельзя купить.

- Учиться нельзя лениться.

- Бороться нельзя сдаваться.

- Русский изучать нельзя забывать.

- Идти вперёд нельзя отставать.

- Постигать нельзя паниковать.

- Копить нельзя тратить.

Если мы умеем на уроке удивлять, то ребёнок приобретает отличные знания. Обращаюсь к высказыванию В. Набокова: «Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой – нибудь типографический знак, обозначающий улыбку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос». Такой знак нашёлся. Помните детское стихотворение: «Точка, точка, запятая – вышла рожица кривая…»?

Мог ли автор этих строк, что «рожица» реально родится и станет веселым, жизнерадостным символом Интернета - Его Величеством Улыбкой, а иначе говоря, просто смайликом?! Правда, сначала он так не назывался. Имя его было эмотикон (emoticon). Сейчас уже просто невозможно представить себе переписку в Интернете без смайликов, которые сопровождают авторские послания в изобилии.

«Породил» смайлики Скотт Фалман. Время рождения точно известно: 11 часов 44 минуты 19 сентября 1982 г. Место рождения: Университет Карнеги Меллона (CMU, или Carnegie Mellon University). Кстати, сам создатель называл смайлики smiley face (« улыбающееся лицо»). Поначалу это и был рисунок улыбающегося лица: . Для другого выражения эмоций появился смайлик – антагонист: .

Позднее лицо стало складываться из знаков препинания. Всмотритесь в эти мордочки: перед вами не что иное, как знаки препинания, расположенные в определенной последовательности: двоеточие, тире плюс круглая скобка. А вот и результат: веселый, улыбающийся смайлик: :-)

и его грустный братишка :-( .

Работа над сочинением на лингвистическую тему проводится давно. В 2011 - 2012 увеличился объём сочинения – рассуждения (было 50, стало 70). Со временем появляются новые и новые методические идеи.

![Во-вторых, автор использует неполное предложение. Всего одно слово «Навсегда»! (Предложение 43) .А как динамично и очень сжато передается взволнованность и обеспокоенность судьбой Тимофея! [Вот она, мысль, не без помощи синтаксиса, грамматики и знаков препинания сформированная «во всей полноте»! ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/02/10/s_589da840410d8/img_s554206_0_13.jpg)