СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Современные педагогические технологии.

Педагогические технологии-это система функционирования всех компонентов педагогического процесса,построенная на научной основе,запрограммированная во времени и прострастве и приводящая к намеченным результатам.

Просмотр содержимого документа

«Современные педагогические технологии.»

Современные педагогические технологии

Педагогические технологии

- Технология – научно и/или практически обоснованная система деятельности, применяемая человеком в целях преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных ценностей.

Педагогическая технология – многомерное понятие. Из множества определений как рабочее можно принять следующее:

совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные цели.

(Российская педагогическая энциклопедия)

Педагогическая (образовательная) технология -

это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам.

Технологический подход к обучению предусматривает точное инструментальное управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных целей.

Технологический подход позволяет6

- С большей определённостью предсказывать результаты и управлять педагогическими процессами,

- Анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт и его использование.

- Комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы.

- Обеспечивать благоприятные условия для развития личности.

- Уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека.

- Оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы.

- Выбирать наиболее эффективные и разрабытывать новые технологии и модели для решения возникающих социально-педагогических проблем.

По мнению японского педагога Т. Сакамото, технологический подход представляет собой внедрение в педагогику системного способа мышления.

Однако технологический подход к образовательным и педагогическим процессам нельзя считать универсальным. Он лишь дополняет научные подходы педагогики, психологии, социологии, социальной педагогики и др. направлений науки и практики.

Педагогические технологии

- Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в котором все действия находятся в определенной целостности и последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет вероятностный прогнозируемый характер.

Выделяют

- метатехнологии – охватывают целостный образовательный процесс в стране, регионе, учебном заведении ( технология развивающего обучения, технология дошкольного воспитания и др .);

- макротехнологии – в рамках какой-либо образовательной отрасли, области, направлении ( технология преподавания учебного предмета и др .);

- мезотехнологии - технологии осуществления отдельных частей учебно-воспитательного процесса ( технология изучения данной темы, технология урока, технология усвоения материала и др .);

- микротехнологии – технологии, направленные на решение узких оперативных задач ( технология формирования навыков письма ).

Три основные группы педагогических технологий:

- Технологии объяснительно - иллюстративного обучения

- Личностно - ориентированные технологии обучения

- Технологии развивающего обучения

Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения.

Просвещение обучающихся

- Низкий уровень навыков общения;

- Невозможность развернутых ответов с собственной оценкой учеником рассматриваемого вопроса;

- Недостаточное включение слушающих ответ в общее обсуждение.

«Педагог обычно спрашивает учеников о том, что он знает, а обычно человек спрашивает о том, чего он не знает».

С.Т.Шацкий

Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения.

Доминирование обучения над учением

- Основные функции учителя:

- Информирующая (рассказать)

- Контролирующая (заставить выучить)

- Оценивающая (оценить усердие)

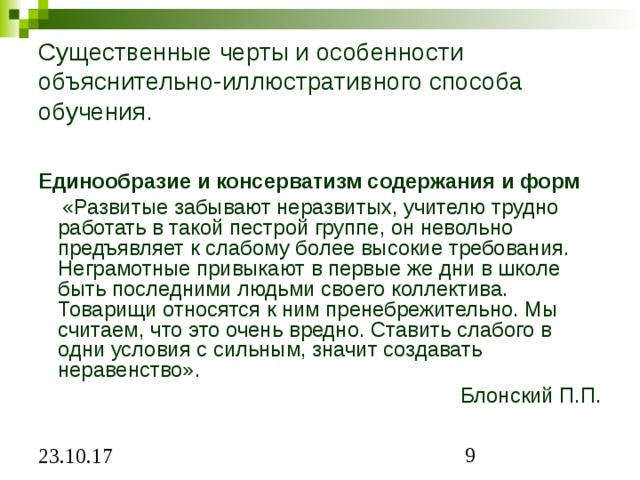

Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения.

Единообразие и консерватизм содержания и форм

«Развитые забывают неразвитых, учителю трудно работать в такой пестрой группе, он невольно предъявляет к слабому более высокие требования. Неграмотные привыкают в первые же дни в школе быть последними людьми своего коллектива. Товарищи относятся к ним пренебрежительно. Мы считаем, что это очень вредно. Ставить слабого в одни условия с сильным, значит создавать неравенство».

Блонский П.П.

Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения

Регламентированное исполнительство

- Учитель - исполнитель заданного программой, учебным планом и методикой.

- Ученик - объект воздействия.

- Учитель работает на механизмах восприятия и памяти, стимулируя послушание и исполнительство.

Формирование личности с заданными свойствами

Превознесение внешних показателей

Надзор вместо управления

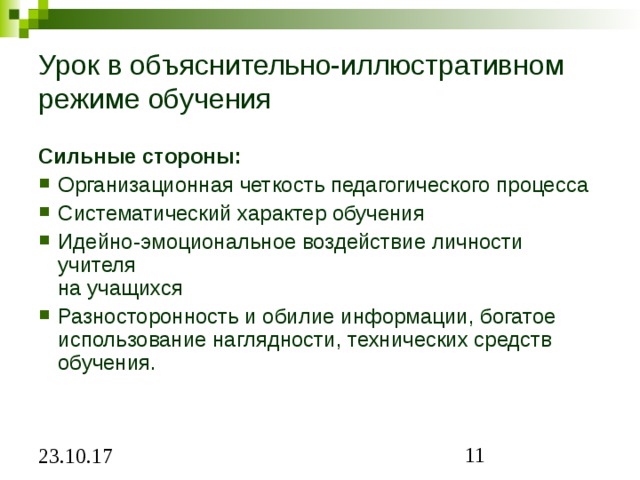

Урок в объяснительно-иллюстративном режиме обучения

Сильные стороны:

- Организационная четкость педагогического процесса

- Систематический характер обучения

- Идейно-эмоциональное воздействие личности учителя на учащихся

- Разносторонность и обилие информации, богатое использование наглядности, технических средств обучения.

Урок в объяснительно-иллюстративном режиме обучения

Слабые стороны :

- Преобладание вербальных методов обучения, мало подкрепленных самостоятельной учебно-познавательной деятельностью школьников

- Преобладание фронтальных форм работы, уравнительный подход к школьникам, равнение на среднего ученика, невозможность учитывать индивидуальные особенности ученика.

- Шаблонное построение урока и одинаковая его продолжительность.

- Действия, в основном, репродуктивного характера, субъект - объектный характер отношений между учеником и учителем. Ученик - подчиненный объект обучающих воздействий.

- Монологическая форма обучения - учитель активен, ученик - пассивен. Большую часть времени урока действует учитель. Нет возможности организовать самостоятельную познавательную поисковую деятельность учащихся

- Перенос всей тяжести работы по усвоению нового учебного материала на домашнюю подготовку. Чрезмерный объем домашних заданий.

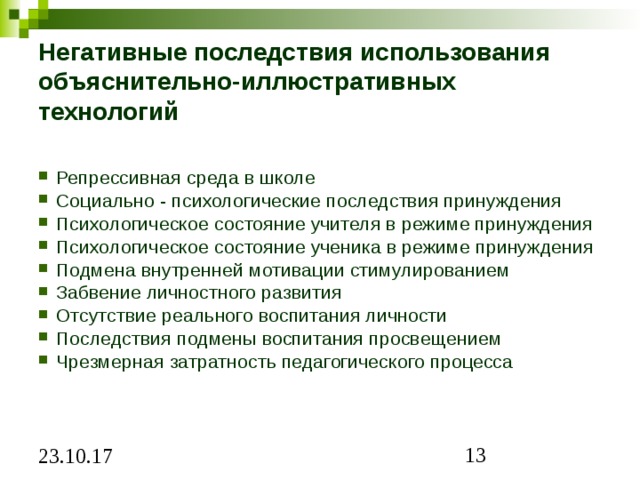

Негативные последствия использования объяснительно-иллюстративных технологий

- Репрессивная среда в школе

- Социально - психологические последствия принуждения

- Психологическое состояние учителя в режиме принуждения

- Психологическое состояние ученика в режиме принуждения

- Подмена внутренней мотивации стимулированием

- Забвение личностного развития

- Отсутствие реального воспитания личности

- Последствия подмены воспитания просвещением

- Чрезмерная затратность педагогического процесса

Технологии, которые можно использовать в обучении

- Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:

- игровые технологии,

- технологии современного проектного обучения,

-интерактивные технологии,

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов).

- Информационно-коммуникационные образовательные технологии.

- Технологии индивидуализации обучения:

- технологии различных видов самостоятельной работы.

- Технологии интеграции в образовании.

- Технологии концентрированного обучения:

- «погружение»;

- технология концентрации обучения с помощью знаково-символических структур.

- Природосообразная технология обучения иностранному языку.

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся :

Ситуации, активизирующие деятельность учащихся :

- учащиеся самостоятельно объясняют окружающие явления и процессы;

-отстаивают своё мнение;

- принимают участие в дискуссиях и обсуждениях;

- задают вопросы своим товарищам и учителям;

- оценивают ответы и письменные работы товарищей;

- находят несколько вариантов возможного решения познавательной задачи и т.п.

Принцип активности ребёнка был и остаётся основным в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии учащимися изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении.Этот принцип подразумевает такое качество учебной деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам.

Активность школьников в процессе обучения предполагает:

- готовность выполнять учебные задания;

- стремление к самостоятельной деятельности;

- осознание выполняемых действий;

- устойчивость внимания к предмету активности;

- стремление повысить свой личный уровень.

Различают два уровня активности:

- объективная активность, или исполнительская активность;

- субъективная активность, идущая от воли субъекта

Любая педагогическая технология имеет цель и обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. Наибольший активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых обучаемые должны …

Игровые технологии

Игра используется-

- как самостоятельная технология для освоения понятия, темы, целого раздела учебного предмета;

- как элемент более обширной технологии ;

- как технология урока (занятия) или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);

- как технология внеклассной работы .

В некоторых педтехнологиях цели и средства активизации составляют главную идею и становится основой эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести:

- игровые технологии;

- технологии проблемного обучения, поисковые, исследовательские, проектные, творческие, продуктивные; в них ребёнок вводится в ситуации, требующие от него самостоятельного поиска выхода;

- интерактивные технологии, или технологии межличностной коммуникации (дебаты, «мозговой штурм», технология развития критического мышления и др.)

Эти технологии можно также обозначить как технологии модернизации традиционного обучения на основе активизации и интенсификации.

Игровая деятельность . Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. Игра – это вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением .

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции :

- развлекательную (основная функция игры);

- коммуникативную (освоение диалектики общения);

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

- пропедевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности);

- диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры);

- коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей);

- межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей).

Большинству игр присущи 4 главные черты:

- свободная развивающаяся деятельность , предпринимаемая лишь по желанию ребёнка, ради удовольствия от самого процесса, а не только результата;

- творческий , в значительной мере импровизационный, очень активный характер деятельности;

- эмоциональная приподнятость деятельность, соперничество, состязательность, конкуренция;

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность её развития.

В структуру игры как деятельности входит целеполагание, реализация цели, анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается её добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.

Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности.

В современной школе игра используется …

Признаки педагогической игры -

- чётко поставленная цель обучения;

- соответствующие ей педагогические результаты;

- учебно-познавательная направленностью.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.

Педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Игровая технология как средство обучения

- Мотивированность

- Отсутствие принуждения

- Индивидуализация

- Личная деятельность

- Обучение и воспитание в коллективе и через коллектив

- Развитие психических функций и способностей

- Учение с увлечением

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям :

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;

- учебная деятельность подчиняется правилам игры;

- учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Виды педагогических игр

- По виду деятельности

- физические (двигательные)

- интеллектуальные (умственные)

- трудовые

- социальные

- психологические

- По характеру педагогического процесса

- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие

- познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие;

- репродуктивные, продуктивные, творческие;

- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

- По содержанию

- предметные

- спортивные

- подвижные

- интеллектуальные

(дидактические)

- строительные

- технические

- музыкальные

(ритмические,

танцевальные)

- лечебные

- шуточные

- ритуально-обрядовые

- По игровой методике

- предметные

- сюжетные

- ролевые

- деловые

- оргдеятельностные

- эвристические

- имитационные

- драматизации

- тренинговые

- По игровой среде

- игры с предметами

- без предметов

- настольные, комнатные, уличные, на местности

- компьютерные телевизионные, ТСО, телекоммуникационные

- со средствами передвижения

- По форме

- игровые праздники

- игровой фольклор

- театральные игровые действия

- игровые тренинги и упражнения

- соревнования, состязания, противоборства

- конкурсы, эстафеты, старты

- обряды, игровые обычаи и др.

Целевые ориентации игр

- Дидактические : расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности, формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие трудовых навыков .

- Воспитывающие : воспитание самостоятельности, воли; формирование определённых подходов, позиций, нравственных, эстетических, мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.

- Развивающие : развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; воображения фантазии, творческих способностей, рефлексии; умения находить оптимальные решения, развитие мотивационной учебной деятельности.

- Социализирующие : приобщение к ценностям и нормам общества, адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение общению, психотерапия.

Интеллектуальная игра

- Логические задания : совокупность методических средств, ориентирующих на умственные действия, в результате которых на базе уже имеющихся знаний, образуются новые знания, мысли, происходит их управляемое наращивание на продуктивно-познавательной основе.

- Логический прием : способ мыслительной деятельности, дающий возможность приходить к новому, более глубокому I и всестороннему знанию на основании соответствующей обработки {сопоставление, расчленение, соединение, выведение) уже имеющих суждений и понятий.

- Логическое действие : мыслительный процесс в результате, которого из имеющихся мыслей получается новая мысль.

Игровые технологии в среднем и старшем возрасте

Деловая игра

- это педагогический метод моделирования различных управленческих и производственных ситуаций, цель которых – обучение отдельных личностей и групп принятию решений;

- особое отношение к окружающему миру;

- субъективная деятельность участников;

- социально заданный вид деятельности;

- особое содержание усвоения;

- социально-педагогическая «форма организации жизни»

Используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развитие творческих способностей, формирования общих учебных умений.

Виды деловых игр

- Имитационные. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия, подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана и др.), обстановка, условия, в которых происходит событие.

- Операционные . Помогают отрабатывать выполнение специфических операций, например методики написания сочинения, решения задач. Моделируется соответствующий рабочий процесс.

- Исполнение ролей. Отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Роли с «обязательным содержанием». Пьеса-ситуация.

Деловой театр – какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке. Основная задача – научить подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы и пр.

Составляется сценарий, где описывается конкретная ситуация, обозначаются функции и обязанности действующих лиц, их задачи.

Психодрама и социодрама.

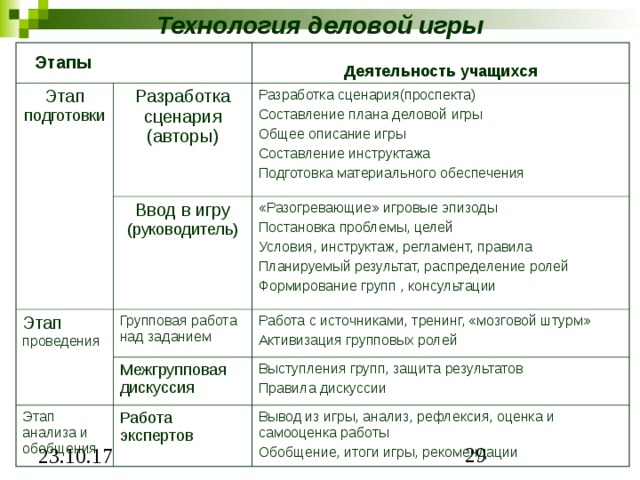

Технология деловой игры

Этапы

Этап подготовки

Деятельность учащихся

Разработка сценария (авторы)

Разработка сценария(проспекта)

Составление плана деловой игры

Общее описание игры

Составление инструктажа

Подготовка материального обеспечения

Ввод в игру (руководитель)

Этап проведения

«Разогревающие» игровые эпизоды

Постановка проблемы, целей

Условия, инструктаж, регламент, правила

Планируемый результат, распределение ролей

Формирование групп , консультации

Групповая работа над заданием

Работа с источниками, тренинг, «мозговой штурм»

Активизация групповых ролей

Межгрупповая дискуссия

Этап анализа и обобщения

Выступления групп, защита результатов

Правила дискуссии

Работа экспертов

Вывод из игры, анализ, рефлексия, оценка и самооценка работы

Обобщение, итоги игры, рекомендации

- «Руководство игровой деятельностью должно включать в себя заботу о том, чтобы дети получали максимум радости, наслаждения, удовольствия, то есть не подходить к игре сугубо прагматически ( что ребенок узнал, закрепил, чему научился), а содействовать ощущению радости

детства...». О.С. Газман:

Технологии интеграции в образовании

- «Интеграция» – объединение, соединение, суммирование

Принцип интеграции – ведущий принцип развития современных образовательных систем.

Сущность этого принципа – понимание условности строгого деления естественно- научного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, интегрированных систем знаний, дающих школьникам представление о целостной картине мира.

Концепция интеграции в образовании

- Принцип взаимодополняемости естественно-научной методической традиции и гуманитарных способов познания.

- Синергетический подход : общность закономерностей и принципов самоорганизации самых разных макросистем – физических, химических , биологических, технических, экономических, социальных.

- Системный подход : интеграция – система систем, результат систематизации более высокого порядка.

- Гносеологический подход : интеграция – это способ и процесс формирования многомерной полифонической картины мира, основанный на сопряжении различных способов и форм постижения действительности; это процесс и результат становления целостности (холизма) – единого качества на основе многих других качеств; принцип осуществления образовательного процесса, основанный на взаимодополнении разных форм постижения действительности.

- Герменевтический подход : интеграция – это принцип, который проявляется в преобразовании всех компонентов образовательной системы в направлении объединения, обобщения, разработки интегративных образовательных программ, учебных курсов, уроков, мероприятий, получение интегративных результатов образования и т.д.

- Деятельностный подход: интеграция – это средство, обеспечивающее целостное познание мира и способность человека системно мыслить при решении практических задач; создание условий для становления у учащихся личностно-многомерной картины мира и постижения себя в этом мире.

- Информационный подход : интеграция – ведущая тенденция обновления содержания образования – большая науковедческая проблема. Главной задачей здесь является интеграция каналов информационного воздействия учащихся с миром в его целостности и многообразии, актуализация природных возможностей многомерного восприятия действительностиОбъектами интеграции в учебном познании могут выступать: виды знаний, система научных понятий, законы, теории, идеи, модели объективных процессов.

- Развивающее обучение . С позиций развития личности интеграция создаёт условия для:

- выхода на более высокий уровень осмысления,

- совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания,

- развития свободы мышления - формирования креативности учащихся.

В российском образовании используются следующие концепции и технологии интеграции на базе общего образования:

- интеграция содержания образования, уменьшение многопредметности, укрупнение образовательных областей (концепция В.В.Серикова);

- генерализация содержания учебных предметов (концепция внутрипредметной интеграции - В.И.Загвязинский);

- укрупнение дидактических единиц (П.М.Эрдниев);

- технологии интегрирования учебных предметов (физика + химия – А.И.Гуревич);

- объединение в одних пространственно-временных координатах различных технологий, методов, приёмов (концепция синтеза дидактических систем – Л.А.Артемьева, В.В.Гаврилюк, М.И.Махмутов);

- соединение в единое целое воспитания и обучения, обучения и труда, усилий школы и общества (концепция интеграции воспитательных сил общества – В.В.Семёнов);

- экологическое образование;

- глобальное образование;

- холистическое, целостное образование.

Наконец, интегральными являются новые информационные (компьютерные) технологии.

Формы интеграции в преподавании языков

- интегрированные уроки

- иностранный язык – литература

- иностранный язык - география

- иностранный язык - история

- интегрированные курсы

- иностранный язык – родной язык - информатика (курс «Обучение чтению»)

Наиболее часто используемые формы интеграции – межпредметная интеграция

Интеллектуальная игра

- Логические задания : совокупность методических средств, ориентирующих на умственные действия, в результате которых на базе уже имеющихся знаний, образуются новые знания, мысли, происходит их управляемое наращивание на продуктивно-познавательной основе.

- Логический прием : способ мыслительной деятельности, дающий возможность приходить к новому, более глубокому I и всестороннему знанию на основании соответствующей обработки {сопоставление, расчленение, соединение, выведение) уже имеющих суждений и понятий.

- Логическое действие : мыслительный процесс в результате, которого из имеющихся мыслей получается новая мысль.

Технология современного проектного обучения (метод проектов)

- По определению проект - это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта . Это всегда творческая деятельность.

- Метод проектов - это способы организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определённого результата. Метод проектов ориентирован на:

- на интерес,

- на творческую самореализацию развивающейся личности ученика,

- развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в деятельности, направленной на решение какой-либо интересующей его проблемы.

Проектность – определяющая черта современного мышления. Проектное мышление, проектная деятельность – процесс обобщённого и опосредованного познания действительности, при котором человек использует технологические, технические, экономические и другие знания для выполнения проектов по созданию культурных ценностей.

Проект в контексте образования есть результативная деятельность, совершаемая в специально организованных педагогом («лабораторных») условиях. Специально организованные педагогом условия дают ребёнку возможность действовать самостоятельно, получать результат, но в безопасных условиях.

Почему обучить сегодняшних школьников проектированию - это важно ?

- Работая в микрогруппах, ребята готовят проекты, в которых предлагают решение проблем ы , поставленной задачи (создают свой интеллектуальный продукт).

- У чатся высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, слушать и понимать друг друга.

- Учатся диалогу, а ведь это так необходимо в решении реально существующих проблем .

- Э то возможность общения с учеными, преподавателями и специалистами .

- Метод проектирования широко используется в ВУЗовском

образовании

Компьютерные технологии и методы проектирования, открывают возможности для реализации творческого потенциала школьников. Развивают умения находить способы решения поставленных проблем.

Причины активного внедрения метода проектов в образовательную деятельность школ и ВУЗов : необходимость не столько передавать слушателям сумму тех или иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач;

·

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника, пр.);

актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, разными точками зрения на одну проблему;

· значимость для развития умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты; уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.

- Если выпускник школы, ВУЗа приобретает указанные навыки и умения, он оказывается более востребованным, умет адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах. Для того, чтобы овладеть методом проектов, необходимо, прежде всего, знать, что проекты могут быть разными и использование их в учебном процессе требует от преподавателя серьезной подготовительной работы.

Проектная технология получила в настоящее время широкое распространение в различных предметных областях как личностно ориентированная педагогическая технология, реализующая обучение в сотрудничестве. Поэтому важно обозначить их развивающую функцию.

С точки зрения формирования учебной компетенции и развития автономии учащегося, выполнение проекта, независимо от его вида, ставит ребенка в такие условия учебной деятельности, в которых он самостоятельно, и что очень важно во взаимодействии с учебной группой, последовательно осваивает все компоненты мыслительной деятельности:

- прежде всего, целеполагания и структурирования, что связано с определением цели и характера проекта, отбором материалов, построением программы учебной деятельности;

- технологического аспекта, связанного с использованием необходимых стратегий и приемов учебной деятельности, использование которых обусловлено задачами проекта (получение информации посредством различных источников, подготовка устных и письменных сообщений, оформление соответствующих рабочих записей);

- способности управлять своей мыслительной деятельностью, в том числе посредством рефлективного анализа, самоконтроля и самооценки характера и результата учебных действий на последовательных этапах выполнения проекта;

- способности принимать ответственные решения относительно характера и конечного результата учебной деятельности на всех этапах осуществления проекта, причем внося по необходимости коррекцию в задачи и способы учебной деятельности;

- способности взаимодействовать с учебной группой в процессе решения учебных задач.

Особо эффективна проектная технология для развития самостоятельности/автономии и креативности учащегося в учебной деятельности, поскольку эти качества являются в настоящее время наиболее востребованными. Именно это подчеркивает перспективность метода проекта как педагогической технологии, обеспечивающей образовательные потребности нового поколения.

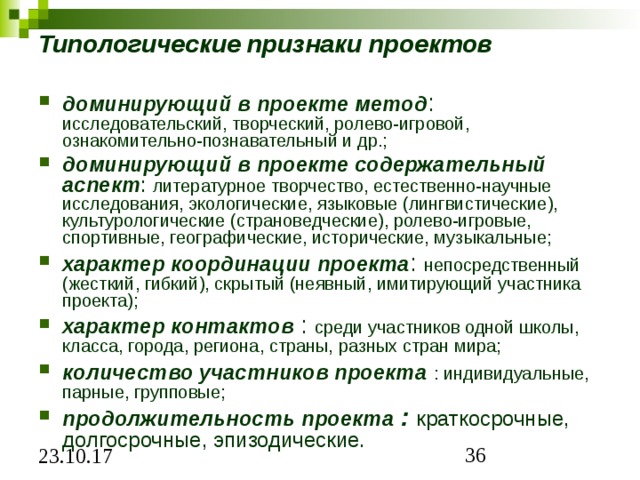

Типологические признаки проектов

- доминирующий в проекте метод : исследовательский, творческий, ролево-игровой, ознакомительно-познавательный и др.;

- доминирующий в проекте содержательный аспект : литературное творчество, естественно-научные исследования, экологические, языковые (лингвистические), культурологические (страноведческие), ролево-игровые, спортивные, географические, исторические, музыкальные;

- характер координации проекта : непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта);

- характер контактов : среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира;

- количество участников проекта : индивидуальные, парные, групповые;

- продолжительность проекта : краткосрочные, долгосрочные, эпизодические.

В соответствии с доминирующим методом выделяются типы проектов :

- Исследовательские - такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.

- Творческие - такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.).

- Приключенческие, игровые - в таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями .

- Информационные проекты - этот тип проектов направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. Цель такого проекта – результат (статья, реферат, доклад кино, альбом и пр.)

По содержанию проекты могут быть:

- литературно-творческие - это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети разных возрастных групп, разных стран мира, разных социальных слоев, разного культурного развития, наконец, разной религиозной ориентации объединяются в желании творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сценарий видеофильма, статью в газету, альманах, стихи;

- естественно- научные – чаще всего бывают исследовательскими, имеют чётко обозначенную исследовательскую задачу;

- экологические проекты также, как правило, требуют привлечения исследовательских, научных методов, интегрированного знания из разных областей. Чаще они бывают практико-ориентированными одновременно (кислотные дожди; флора и фауна наших лесов; памятники истории и архитектуры в промышленных городах; беспризорные домашние животные в городе);

- языковые ( лингвистические) чрезвычайно популярны, поскольку они касаются проблемы изучения иностранных языков, что особенно актуально в международных проектах и потому вызывает живейший интерес участников проектов;

- культурологические проекты связаны с историей и традициями разных стран . Без культурологических знаний очень трудно бывает работать в совместных международных проектах, так как необходимо хорошо разбираться в особенностях национальных и культурных традиций партнеров, их фольклоре;

- ролево-игровые также весьма популярны и часто сочетаются с каким-то иным направлением проекта, например, приключенческим, или литературно-творческим, или культурологическим;

- спортивные проекты объединяют ребят , увлекающихся каким-либо видом спорта. Часто они в ходе таких проектов обсуждают предстоящие соревнования любимых команд ( или своих собственных); методики тренировок; делятся впечатлениями от каких-то новых спортивных игр; обсуждают итоги крупных международных соревнований;

- географические проекты могут быть исследовательскими, приключенческими и т.д.;

- исторические проекты позволяют их участникам исследовать самые разнообразные исторические проблемы; прогнозировать развитие событий политических, социальных, анализировать какие-то исторические события, факты;

- музыкальные проекты объединяют партнеров, интересующихся музыкой. Это могут быть аналитические проекты, творческие, когда ребята могут даже совместно сочинять какое-то музыкальное произведение.

В одной из школ города Канзаса детям шестой группы (12-13 лет) в качестве географического проекта было предложено в один из зимних месяцев совершить целое мнимое путешествие по странам Средиземного моря. Класс разбился на небольшие группы и каждая должна была точно установить:

выгоды и преимущества своего маршрута;

самый маршрут;

продолжительность поездки;

стоимость ее.

- выгоды и преимущества своего маршрута; самый маршрут; продолжительность поездки; стоимость ее.

Сразу же всплыл вопрос о паспорте. Одна из учениц смогла принести какой-то заграничный паспорт в школу, дети принялись его внимательно рассматривать и изучать, каждый захотел скопировать его для себя. Так сам собой наметился план общих работ по проекту.

Типы проектов

- Исследовательские - требуют хорошо продуманной структуры обозначенных целей, определения источников информации, подчинены логике небольшого исследования.

- Творческий (т.к. каждый проект- творчество)доминирующий принцип-творческое оформление результатов. Не имеет строго продуманной структуры(каждый идёт своим путём),планируются только предполагаемые результаты

- Ролево-игровые –участники принимают на себя определённые роли. Результаты могут быть намечены сразу, а могут появиться только к концу проекта. Степень творчества очень высокий.

- Информационные - направлен на сбор какой-либо информации о каком-либо объекте,знакомит по ходу проекта с результатами, полученными в ходе анкетирования, часто интегрируются в исследовательские

- Практико- ориентированные-с самого начала обозначен результат деятельности, который сориентирован на социальные интересы(проект зимнего сада, проект закона)

Языковые (лингвистические) проекты.

- Обучающие проекты , направленные на овладение языковым материалом, формирование определенных речевых навыков и умений.

- Лингвистические , направленные на:

- изучение языковых особенностей ;

- изучение языковых реалий (идиом, неологизмов, поговорок и т.п.);

- изучение фольклора.

- Филологические , направленные на изучение:

- этимологии слов,

- литературные исследования,

- исследование историко-фольклорных проблем,

- творческие.

Культурологические (страноведческие) проекты

предполагают развитие языковых и речевых умений и навыков на более или менее продвинутом уровне владения языком посредством организации межкультурного общения с целью ознакомления с культурой, историей, этнографией, географией, экономикой, политикой, государственным устройством стран партнеров, искусством, литературой, архитектурой, традициями и бытом народов и т.д. Проекты этого типа целесообразно проводить с носителями языка, что вытекает из целей, описанных выше. Иностранный язык (ИЯ) выступает в роли средства общения; естественная языковая среда способствует формированию потребности использования ИЯ как единственно возможного средства коммуникации.

С точки зрения содержания, культурологические проекты могут быть:

- историко-географические , посвященные:

- истории страны, города, местности,

- географии страны, города, местности;

- этнографические , нацеленные на изучение:

- традиций и быта народов,

- народного творчества,

- этнического состава народа, проживающего на данной территории,

- национальных особенностей культуры разных народов и т.д.

- политические , цель которых ознакомление:

- с государственным устройством стран,

- с политическими партиями и общественными организациями,

- со средствами массовой информации и их влиянием на государственную политику,

- с законодательством страны и т.д.;

- посвященные проблемам искусства, литературы, архитектуры, культуры страны изучаемого языка;

- экономические , повященные проблемам:

- финансовой и денежной системы,

- налогообложения,

- инфляции и т.д.

Игровые и ролево-игровые проекты

С содержательной точки зрения игровые и ролево-игровые проекты могут быть следующих типов:

- воображаемые путешествия , которые могут преследовать самые разнообразные цели : обучение речевым структурам, клише, специфическим терминам, диалоговым высказываниям, описаниям, рассуждениям, умениям и навыкам из других областей знаний;

- имитационно-деловые , моделирующие профессиональные, коммуникативные ситуации, которые максимально приближают игровую ситуацию к реальной , встречающейся в жизни.

- драматизированные , нацеленные на изучение литературных произведений в игровых ситуациях, где в роли персонажей или авторов этих произведений выступают учащиеся;

- имитационно-социальные , где учащиеся исполняют различные социальные роли ( политических лидеров, журналистов, учителей, пр.).

Ролево-игровые и игровые проекты, также как и культурологические, предполагают развитие языковых и речевых умений и навыков владения языком посредством организации межкультурного общения на двух последних уровнях усвоения языкового материала (уровень применения по аналогии, уровень творческого применения).

По характеру координации проекты могут быть:

- с открытой, явной координацией . В таких проектах координатор проекта участвует в проекте в собственной своей функции, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников (например, если нужно договориться о встрече в каком-то официальном учреждении, провести анкетирование, интервью специалистов, собрать репрезентативные данные);

- со скрытой координацией . В таких проектах координатор не обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей функции. Он выступает как полноправный участник проекта (один из...).

Для исследования некоторых исторических фактов в проект был введен профессиональный археолог, который, выступая в роли престарелого, немощного специалиста, направлял "экспедиции" участников проекта и просил их сообщать ему обо всех интересных фактах, найденных их участниками, задавая время от времени "провокационные вопросы", которые заставляли участников проекта еще глубже вникать в проблему.

По характеру контактов проекты могут быть :

- внутренними или региональными (т.е. в пределах одной страны);

- международными (участники проекта являются представителями разных стран).

По количеству участников проектов можно выделить проекты

- индивидуальные (выполняемые самостоятельно одним слушателем);

- групповые ( в разработке и реализации проекта принимает участие команда).

Состав группы определяется критериями:

а)уровень обученности б)коммуникабельность в)инициативность г)работоспособность д)интересы учащихся

парные

Информационная революция последних лет превращает мир в единое образовательное пространство. Человечество вступило в век информатизации. Самым ходовым и дорогим товаром на мировом рынке стали научные знания. Между государствами началась состязательная борьба за самы высший интеллектуальный потенциал нации. В США, Англии и других развитых государствах Были проведены реформы общеобразовательной средней школы, приняты государственные стандарты школьного образования, задача этих реформ – обеспечить самый высокий уровень школьного образования.

К настоящему времени сложился определённый международный стандарт общего среднего образования.

Проводятся международные исследования по сравнительной оценке качества знаний школьников.(Проект PISA )/

Информационная революция последних лет превращает мир в единое образовательное пространство. Человечество вступило в век информатизации. Самым ходовым и дорогим товаром на мировом рынке стали научные знания. Между государствами началась состязательная борьба за самы высший интеллектуальный потенциал нации. В США, Англии и других развитых государствах Были проведены реформы общеобразовательной средней школы, приняты государственные стандарты школьного образования, задача этих реформ – обеспечить самый высокий уровень школьного образования.

К настоящему времени сложился определённый международный стандарт общего среднего образования.

Проводятся международные исследования по сравнительной оценке качества знаний школьников.(Проект PISA )/

10/23/17

- индивидуальные (выполняемые самостоятельно одним слушателем);

- групповые ( в разработке и реализации проекта принимает участие команда).

Состав группы определяется критериями:

а)уровень обученности б)коммуникабельность в)инициативность г)работоспособность д)интересы учащихся

парные

Информационная революция последних лет превращает мир в единое образовательное пространство. Человечество вступило в век информатизации. Самым ходовым и дорогим товаром на мировом рынке стали научные знания. Между государствами началась состязательная борьба за самы высший интеллектуальный потенциал нации. В США, Англии и других развитых государствах Были проведены реформы общеобразовательной средней школы, приняты государственные стандарты школьного образования, задача этих реформ – обеспечить самый высокий уровень школьного образования.

К настоящему времени сложился определённый международный стандарт общего среднего образования.

Проводятся международные исследования по сравнительной оценке качества знаний школьников.(Проект PISA )/

По продолжительности проведения проекты могут быть:

- краткосрочные (для решения небольшой проблемы или части более крупной проблемы). Такие небольшие проекты могут быть разработаны на одном - двух занятиях;

- средней продолжительности (от недели до месяца);

- долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).

А также проекты могут быть

- по отдельным предметам и интегрированные,

- учебные и внеурочные,

- телекоммуникационные и с частичным использованием телекоммуникаций

Основные требования к использованию метода проектов

- Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи , требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния демографического спада на развитие системы образования и др.).

- Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (например, доклад о состоянии рекреационных ресурсах данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблем).

- Самостоятельная мотивированная деятельность учащихся

- Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).

- Выявление проблемы, предложение гипотезы их решения, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой штурма", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.).

- Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных регионов страны, других стран земного шара по одной проблеме, раскрывающих определенную тему ; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, проблема размещения различных отраслей промышленности в разных регионах, пр.).

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Постановка целей

- Определение задач

- Оценка сложности

- Планирование основных результатов

- Определение сроков выполнения

- Обсуждение идей реализации

- Распределение функциональных обязанностей в микрогруппе

- Реализация проекта

- Представление или отчёт

- Оценка работы

ФОРМЫ ПРОЕКТОВ

- викторины, соревнования, олимпиады

- коллективное написание рассказов, сказок, частушек и т. п.

- «цепные» рассказы

- «дни» издания газет

- шахматные турниры

- читательские конференции

- сравнительный анализ наблюдений за погодой и обмен этой информацией

- исследование по публикациям различных аспектов исторического развития тех или иных стран

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя

Это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить:

- Проблематизации

- Целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика

- Самоанализу и рефлексии

- Представление результатов своей деятельности и хода работы

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя

- Презентации в различных формах

- Поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания

- Практическому применению школьных знаний в различных ситуациях

- Выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта проектирования

- Проведению исследования ( анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обощению

Учебный проект с точки зрения обучающегося

Это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.

Это деятельность, позволит проявить

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.

Проектирование позволяет

- учащимся получить опыт системного подхода к решению межпредметных, надпредметных и личностных проблем,

- решать школьникам проблемы такого типа, которые в традиционном обучении не встречаются,

- расширяет образовательное пространство личности проектировщиков.

Примерная структура проекта.

- Титульный лист (название учебного заведения, класса, авторы, название проекта, научный руководитель, год).

- Оглавление.

(перечень основных частей проекта).

- Краткая аннотация (изложение основных положений проекта).

- Эпиграф.

Примерная структура проекта.

- Основная часть.

- Заключение.

- Библиография.

- Сведения об авторах проекта.

- Summary на русском и иностранном языках.

- Визуальный ряд к проекту: фотографии, рисунки, иллюстрации и прочее.

- Приложение : карты, таблицы, графики .

Паспорт проектной работы

- Название проекта.

- Авторы проекта, состав проектной группы.

- Учебный год.

- Класс.

- Куратор класса.

- Структурное подразделение.

- Научный руководитель проекта.

- Краткое описание (аннотация к проекту).

- Консультанты.

Паспорт проектной работы

- График работы над проектом.

( дата, содержание).

- Жанр проекта: альбом, выставка, стенд, буклет.

- Оценка содержания проекта, отзыв.

- Предполагаемый иллюстративный ряд к проекту.

- Материально-техническое обеспечение проекта: медиапроектор, TV , аудио, видео и т.д.

- Оценка презентации проекта (отзыв).

Мнение ученых и практиков

- В процессе проектирования изменяется тип отношений,

- повышается уровень ответственности и компетентности как ученика, так и учителя,

- происходит интеграция образования и воспитания .

- Проектирование выступает в роли системообразующей деятельности образовательного учреждения.

- Это реальный путь совершенствования не только ученика, но и учителя, который, будучи вовлеченным в проектную деятельность, вынужден постоянно учиться.

Педагогические результаты

ОСОЗНАНИЕ УЧЕНИКОМ ЦЕННОСТЕЙ СОВМЕСТНОГО ТРУДА

ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ ОРГАНИЗОВАТЬ, СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ЗАДАЧ

СТРЕМЛЕНИЕ К РЕФЛЕКСИИ И КОЛЛЕКТИВНОМУ АНАЛИЗУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

ПОЛУЧЕНИЕ ХОРОШИХ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ УПОРНОЙ РАБОТЫ НАД РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ, МНОГОКРАТНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ЗАЩИТЫ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Педагогические результаты

развитию навыков коллективной работы в условиях телекоммуникации

формированию навыков поисковой и исследовательской деятельности

эстетическому воспитанию

совершенствованию письменной речи на различных языках, и, как следствие, - формированию высокой информационной и общей культуры будущих специалистов современного информатизированного общества

Что же такое - учебный телекоммуникационный проект и чем он отличается от обычного проекта?

Прежде всего, это совместная творческая и игровая деятельность слушателей, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель - исследование какой-то проблемы, направленная на достижение общего результата. Специфика телекоммуникационных проектов заключается прежде всего в том, что они по самой своей сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте, требуется, как правило, более глубокая интеграция знания, предполагающая не только знание собственно предмета исследуемой проблемы. Тематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть такими, чтобы их выполнение требовало привлечения компьютерных телекоммуникаций.

Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности. Специфика телекоммуникационных проектов заключается прежде всего в том, что они по самой своей сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте, особенно международном, требуется, как правило, более глубокая интеграция знания, предполагающая не только знание собственно предмета исследуемой проблемы, но и знания особенностей национальной культуры партнера, особенностей его мироощущения.

Информационные технологии включают в себя:

- Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы.

- Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках.

- Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных областях.

- Распределенные базы данных по отраслям знаний.

- Средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д.

- Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы.

эффективность использования компьютеров на всех стадиях педагогического процесса

- на этапе предъявления учебной информации обучающимся;

- на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;

- на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);

- на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;

- на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации

Интернет-ресурсы можно использовать для:

- включения материалов сети в содержание урока

- предъявление нового материала

- самостоятельного поиска учащимися информации в рамках работы над проектом

- самостоятельного, углублённого изучения, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках

- разные формы контроля

- ведения совместных исследований и быстро обмена результатами, людям, находящимся далеко друг от друга .

- и зуч ения язык а в индивидуальном темпе и последовательности, что позволяет учитывать психологические особенности каждого ученика

О сновны е требовани я к созданию слайда

- Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.

- Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных требований при разработке учебных программ.

- Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время демонстрации презентации.

- Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их четкого рассмотрения с последнего ряда парт.

- Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не вызывающая раздражение и утомление глаз.

О сновны е требовани я к созданию слайда

- Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по возможности, иметь максимальный равномерно заполнять все экранное поле.

- Нельзя перегружать слайды зрительной информацией (помещать на слайд большое количество разнородных элементов или множество мелких деталей. В подобном случае поле экрана должно быть заполнено не более, чем на 75%).

- Презентация должна содержать не более 10-12 информационных слайдов .

- На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время (не менее 2-3 мин.), чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на экранном изображении, проследить последовательность действий, рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный результат, сделать записи в рабочие тетради.

- Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, раздражающий характер.

Для обеспечения эффективности учебного процесса

- избегать монотонности слайдов, учитывать смену деятельности учащихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;

- ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей ребенка, т. е. развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, воображения и т.п.

- дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных технологий и сильным, и средним, и слабым учащимся;

- учитывать фактор памяти ребенка (оперативной, кратковременной и долговременной). Ограниченно следует контролировать то, что введено только на уровне оперативной и кратковременной памяти.

Основные характеристики «интерактива»

- Цель -создание комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения .

- - практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания,

- c овместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что - - каждый вносит свой особый индивидуальный вклад

- идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

-атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки,

-организация и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.

-исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим

В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить , решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

Что такое технология критического мышления?

О чем это мы?...

Критическое мышление — это:

- способность ставить новые, полные смысла вопросы ;

- вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы ;

- принимать независимые продуманные решения .

- …

Думать критически это:

- Проявлять любознательность

- Использовать исследовательские методы

- Ставить перед собой вопросы

- Осуществлять планомерный поиск ответов

- Вскрывать причины и последствия фактов

- Сомнение в общепринятых истинах

- Выработка точки зрения и способность отстоять ее логическими доводами

- Внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление

Мысль в подарок…

Умеющие мыслить умеют

задавать вопросы.

Э. Кинг

Технология развития критического мышления

Будущие граждане должны уметь:

- Сотрудничать

- Работать на равных и в то же время главенствовать и руководить

- Уважать людей самого разного происхождения

- Проявлять личную инициативу

- Отстаивать свои принципы и в то же время умело увязывать «вечные» ценности с быстро меняющимися ситуациями.

Для этого учение непременно должно быть активным

Технология развития критического мышления

Общеучебные умения:

- Умение работать в группе;

- Умение графически оформить текстовый материал;

- Умение творчески интерпретировать имеющуюся информация;

- Умение ранжировать информацию по степени новизны и значимости.

Технология развития критического мышления

- Активность субъектов процесса обучения

- Групповая работа

- Развитие навыков общения

- Ценность личности

- Различные способы оценки и самооценки

- Связь обучения с жизнью

Технология развития критического мышления

Разрушаются стереотипы:

- На уроке нужно оценивать ученика

- Учащийся не должен делать ошибок

- Учитель знает, как и что должен отвечать школьник

- Учитель должен знать ответы на все вопросы, которые возникают на занятии

- На вопрос, поставленный преподавателем, всегда должен быть ответ

Корзина (идей, понятий, имен)

- Ученик записывает в тетради все, что ему известно по проблеме

- Обмен информацией в парах или группах

- Группы по кругу называют сведения, факты

- Учитель записывает все на доске

- Связывание в логические цепи, исправление ошибок по мере усвоения новой информации

Мозговой штурм

- Создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются любые предложения. Критика и комментирование не допускаются.

- Коллективное обсуждение. Найти рациональное в любом из предложений, попытаться совместить их в целое.

- Выбор наиболее перспективных решений, учитывая имеющиеся ресурсы (этот этап может быть отсрочен).

Перепутанные логические цепочки

- На отдельных листах выписываются 5-6 фраз, связанных логически, перетасовываются и предъявляются ученикам. В тексте обязательно должно скрываться какое-то глубинное противоречие. Предлагается восстановить порядок.

- Ставится бинарный вопрос «да» или «нет».

Зигзаг (пила)

- Текст или материал делится на несколько смысловых фрагментов

- Все ученики делятся на несколько рабочих групп (не больше 7 человек в группе)

- Формируются экспертные группы по одному ученику от каждой рабочей группы

- Каждая экспертная группа работает над своим фрагментом (сначала индивидуально, потом обсуждают)

- Ученики возвращаются в рабочие группы и обучают остальных своей части материала

- Группа вырабатывает общие представления о проблеме и докладывает их остальным группам.

Ключевые слова

- Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слова и выписывает их на доску

- Ученики в парах дают толкование слов и высказывают предположения, как они буду применяться в новом контексте

- При работе с текстом проверяется правильность предположений и новая трактовка

Синквей от англ. «путь мысли»

Правила написания синквейя:

- Одно слово. Существительное или местоимение, обозначающее предмет, о котором идет речь.

- Два слова. Прилагательные или причастия, описывающие признаки и свойства выбранного предмета.

- Три слова. Глаголы, описывающие совершаемые предметом или объектом действия.

- Фраза из четырех слов. Выражает личное отношение автора к предмету или объекту.

- Одно слово. Характеризует суть предмета или объекта.

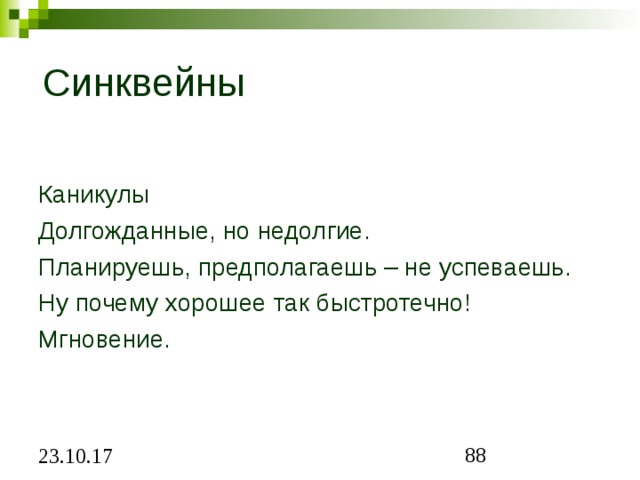

Синквейны

Каникулы

Долгожданные, но недолгие.

Планируешь, предполагаешь – не успеваешь.

Ну почему хорошее так быстротечно!

Мгновение.

Синквейны

Учитель.

Суетливый, крикливый.

Объясняет, объясняет и ждет.

Когда окончится эта пытка?

Бедолага!

Синквейны

Учитель –

Жестокий и грубый.

Унизить готов, наорать.

Мне холодно. Сомкнуты губы.

Бежать?

Синквейны

Учитель –

Жестокий и грубый.

Унизить готов, наорать.

Мне холодно. Сомкнуты губы.

Бежать?

Синквейн о подготовке и проведении тренинга

Тренинг

Испытывающий, вдохновляющий

Организует, направляет, развивает

Расширяет горизонты профессиональной деятельности

Полет мысли!

C лушатели

Любознательные, творчески работающие

Учатся, стремятся, действуют

Как здорово среди единомышленников

Учителя!

Претензия на “чудо-оружие”

Характерной чертой советского (а потом и российского) учительства является вера в педагогическое “чудо-оружие”. Есть какое то тайное педагогическое знание (технология, методика, система), которое позволит решить все мои педагогические проблемы. Главное — овладеть этим оружием, и тогда ученики наши будут умные, честные, добрые, здоровые, красивые. Вера в чудо — существенный признак мифологического мышления, присущего всем нам.