Гриценко Г. В., учитель высшей категории, сертифицированный учитель 2 основного уровня

«Создание развивающей образовательной среды для развития профессиональной компетентности педагога с помощью технологии активных методов обучения и модерации»

«Создание условий , способствующих формированию и развитию профессиональной компетентности педагога»

Учитель живет, пока учится.

К. Д. Ушинский

Идеальная дидактика — это ее отсутствие.

Ученик сам стремится к знаниям так,

что ничто не может ему помешать.

Пусть гаснет свет — он будет читать при свечах.

Идеальное управление — когда управления нет,

а его функции выполняются.

Каждый знает, что ему делать.

И каждый делает, потому что хочет этого сам.

А. Гин

Личностное и профессиональное развитие человека через эффективное обучение на протяжении всей жизни.

« Критиковать сегодняшнюю систему образования — как пинать старую беззубую собаку. Сорвать злость можно, заставить работать — нет. Не педагоги виноваты в бедах школьного образования. Матросы не виноваты, когда корабль садится на мель… Не будем искать виноватых, просто зафиксируем некоторые фундаментальные проблемы:

лекции-монологи учителя как основной способ подачи информации устарели;

классно-урочная система не соответствует требованиям динамично развивающегося мира;

в массовом порядке исчезает мотивация учащихся к учению в школе и интерес педагогов к своей работе.

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентноспособную личность учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире.

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности педагога:

работа в методических объединениях, творческих группах;

исследовательская деятельность;

инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;

различные формы педагогической поддержки;

активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях (не только городских и областных, но и выход на международный уровень через Интернет образовательного портала «Мой университет»)

трансляция собственного педагогического опыта (печатные издания, размещение на сайтах Интернета: «Коллеги», «Академия сказочных наук» и т.д.)

Использование ИКТ и др.

Формы представления результатов самообразования :

Доклад

Защита исследовательской работы

Показ воспитанниками новых форм взаимодействия в процессе обучения

Брошюра,

буклет

открытое занятие

проведение семинара

проведение мастер - класса

практикум (тренинг) и т. д.

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Исходя из современных представлений о профессионализме преподавателя, основной целью методической работы становится не только формирование педагогического мастерства, как в традиционной системе методической работы, а создание условий для реализации личностного развития и роста профессиональной компетентности преподавателя.

Условия профессионального роста:

самостоятельная работа по теме самообразования

перспективный план развития самообразования педагога

подбор и изучение методической, педагогической и предметной литературы. обзор в Интернете информации по теме

посещение семинаров, конференций, уроков коллег

дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.

систематическое прохождение курсов повышения квалификации

проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег

изучение современных технологий

участие в конкурсах в Интернете.

помещение своих разработок на сайтах в Интернете

Дистанционное или заочное обучение на Интернет – курсах портала «Мой университет» (курс «Активные методы обучения и модерации»)

активные формы организации методической работы кафедры

Мне хочется остановиться на условиях, активно способствующих профессиональному росту учителя. Помните, как в школьные годы Вам нравилось играть с друзьями во дворе или на переменках, и как огорчала необходимость читать серые скучные учебники и запоминать придуманные взрослыми длинные заумные фразы? Откроем маленький секрет – сегодня ничего не изменилось, и дети точно так же хотят играть и не любят заниматься навязанными им взрослыми непонятными и неинтересными делами. Детям не нравится неподвижно и молча сидеть на длиннющих неинтересных уроках, запоминать огромную массу информации и затем пытаться непонятно для чего ее пересказывать. Возникает резонный вопрос – почему же мы продолжаем использовать те самые методы обучения, которые вызывали скуку и раздражение у нас, почему ничего не делаем для изменения этой ситуации? А ведь мы все знаем классический пример Тома Сойера, искусно превратившего скучное принудительное занятие по окраске забора в увлекательную игру, для участия в которой его приятели отдавали самые дорогие свои сокровища! Цель, содержание и даже техника занятия остались прежними – покраска забора, но как изменилась мотивация, эффективность и качество работы?! Значит, можно, даже в условиях существующих ограничений, внедрить в привычную практику новые формы и методы реализации образовательных программ, тем более, что серьезная потребность в этом уже давно существует.

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение школьниками образовательной программы.

А роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе.

И еще одно. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным. Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, активные методы обучения.

Использовании данной технологии позволяет найти ответы на актуальные для казахстанской школы вопросы:

Как обеспечить становление личности, успешной в профессиональной, общественной и личной жизни?

Как сформировать в школьнике навыки и качества, дающие ему возможность эффективно адаптироваться в современной жизни?

Как создать условия для всестороннего развития способностей ребенка?

Как сделать обучение в школе творческим, приносящим удовлетворение и ученикам и учителям?

Чем заменить устаревшее репродуктивное обучение?

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной психологической и методологической базе. Стратегия активного обучения разработана группой специалистов «Фонда Образования для Демократии», центр которого находится в Польше, базируется на теории американского исследователя профессора Д. Колба.

Особенности активных методов обучения:

групповая форма организации работы участников учебного процесса;

использование деятельностного подхода к обучению;

практическая направленность деятельности участников учебного процесса;

игровой и творческий характер обучения;

интерактивность учебного процесса;

включение в работу разнообразных коммуникаций, диалога и использование знаний и опыта обучающихся;

задействование в процессе обучения всех органов чувств;

рефлексия процесса обучения его участниками.

На мой взгляд, активные формы и методы обучения педагогов обладают большим потенциалом при подготовке профессионалов, способных занять активную позицию в выборе методов работы с детьми.

С помощью активных методов обучения можно развить в педагогах способность работать в команде, осуществлять совместную проектную и исследовательскую деятельность, отстаивать свои позиции, обосновывать собственное мнение и толерантно относиться к чужому мнению, принимать ответственность за себя и команду.

Целесообразность применения технологии «Активные методы обучения» в процессе обучения я вижу в том, что она позволяет активизировать процесс формирования профессиональной компетенции педагогов, а также развитию у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных умений.

А мериканские социологи проводили исследования и обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных, правильно ответили на вопросы.

мериканские социологи проводили исследования и обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных, правильно ответили на вопросы.

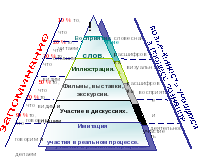

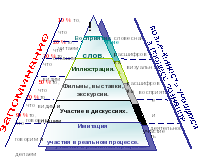

Результаты этого исследования подтолкнули российского педагога М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она находится , учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются успешно только 10%. Почему? Исследования показали, что человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит.

50% запоминается из того, что мы видим и слышим, просматривая фильмы, бывая на выставках и экскурсиях. 70% мы запоминаем из того, что говорим, участвуя в дискуссиях. И только, когда мы говорим и участвуем в реальной деятельности, сами выносим решения, делаем выводы и прогнозируем дальнейшую деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. Объяснение простое: только 10% людей способны учиться с книгой в руках. Значит, только десяти процентам учащихся приемлемы методы в традиционной школе, остальные 90% способны учиться, но не с книгой в руках, по-другому: своими поступками, реальными делами, всеми органами чувств, т.е. способы познания у разных людей разные.

Активные методы обучения ставят и учителя, и ученика в новую позицию, когда он перестаёт быть «пассивным сосудом», который мы наполняем знаниями, и становится активным участником образовательного процесса. Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений.

Активные методы обучения предполагают групповую форму работы.

Концептуальные позиции активных методов обучения.

Технология активных методов обучения основана на коллективной деятельности и направлена на:

взаимное обогащение учащихся в группе;

организацию совместных действий, ведущих к активизации учебно-познавательных процессов;

распределение начальных действий и операций;

коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание;

обмен способов действия для решения проблемы;

взаимопонимание, которое диктуется характером включения учащихся в совместную деятельность;

рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия.

Рассмотрим назначение, принципы проведения и содержательные особенности некоторых форм работы по повышению профессиональной компетентности педагогов, основанных на использовании активных методов обучения. Данные методы могут использоваться и в работе с учащимися.

Тренинг

Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное внимание уделяется практической отработке изучаемого материала, когда в процессе моделирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам.

В тренингах обычно широко используются различные методы и техники активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии.

Учебная дискуссия

Традиционно под словом "дискуссия" понимается обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 6 до 15 чел.).

Учебная дискуссия отличается тем, что ее проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее ориентировочный результат известен организатору. Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических способностей, позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме.

Круглый стол

Круглый стол – это коллективное обсуждение заданной темы равноправными участниками. Виды круглых столов, наиболее часто используемые в практике работы:

учебные круглые столы проводятся для изучения нового или воспроизведения забытого материала;

проблемные – служат для презентации и обсуждения проблемных вопросов или ситуационных заданий;

– организуются для обсуждения новых публикаций по интересующей тематике, анализа литературы по определенной теме; дискуссии о применении теоретических знаний на практике;

системные – это комплекс мероприятий, на которых обсуждаются вопросы в определенной последовательности с целью более глубокого знакомства с проблемой или приведения знаний в систему.

Формы проведения круглого стола:

коллективная беседа по проблемным вопросам обсуждаемой темы;

регламентированная дискуссия или диспут – публичное обсуждение спорного вопроса, проводимое по итогам освоения темы, рассмотрения проблемы;

учебная конференция предназначена для освоения легкого, но объемного материала (участники мероприятия выступают с заранее подготовленными мини-сообщениями по теме, остальные задают вопросы);

учебные встречи со специалистами за круглым столом (участники заранее готовят по теме вопросы, которые смогут задать специалисту).

Этапы организации работы по методу кейсов

На подготовительном этапе организатором занятия конкретизируются цели работы с педагогами; ведется подбор и разработка ситуаций, соответствующих цели; написание сценария занятия.

Ознакомительный этап – это презентация практической ситуации организатором, ее первоначальное обсуждение. Этот этап работы рекомендуется организовывать в малых группах.

Аналитический этап включает в себя следующие направления работы: выявление группой сути проблемы, ее конкретизация; поиск путей решения проблемы, необходимых источников информации; формулирование микрогруппами или отдельными участниками работы вариантов решения; анализ группой различных решений, выявление их сильных и слабых позиций.

Итоговый этап – выбор единого варианта решения, анализ хода и содержания проделанной работы, рефлексия.

Метод кейсов, или метод анализа практических ситуаций, признан одним из самых эффективных в мировой практике повышения квалификации специалистов. Основная задача работы в рамках данного метода – применение накопленных знаний в конкретных ситуациях, связанных с повседневной профессиональной деятельность.

Метод кейсов (от англ. сase method (кейс-метод), case-study (кейс-стади), метод конкретных ситуаций) – техника обучения, при который обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации.

Предлагаемые к обсуждению ситуации могут являться реальными событиями или искусственно сконструированными описаниями, в основе которых должно лежать рассмотрение профессиональной деятельности, эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия участников образовательного процесса.

При изучении конкретной ситуации, ее анализе участники работы должны "вжиться" в предлагаемые обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Каждому участнику предлагается обозначить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения.

Известный американский психолог Карл Роджерс сформулировал психологические особенности взрослых людей, выступающие предпосылками успешного обучения:люди от природы обладают большим потенциалом к обучению; обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека и когда личности человека (его "Я") ничто не угрожает;

в обучение вовлекается вся личность, что в результате вызывает изменения в самоорганизации и самовосприятии;

успешность обучения достигается действием, при сохранении открытости опыту;

самокритика и самооценка способствуют творчеству, формируют чувства независимости и уверенности в себе.

При выборе или разработке практической ситуации важно учитывать ряд обязательных требований:

содержание ситуации должно отражать реальные события и факты; соответствовать рассматриваемой теме, профессиональным потребностям учителей;

решение проблемы в предложенной ситуации должно быть по силам педагогам, вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха;

на начальных этапах педагогам должны быть предоставлены четкие инструкции по работе над проблемной ситуацией, идеи по решению данной проблемы.

Игровое обучение

Игровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.

Особенности игрового обучения:

педагоги осуществляют деятельность по указанию организатора, но без его диктата, по собственному желанию;

творческий характер деятельности, импровизация;

состязательность участников в процессе игры;

наличие прямых и косвенных правил;

имитационный характер деятельности, в которой моделируется профессиональная сторона жизни человека;

ограниченность местом действия, продолжительностью, рамками пространства и времени.

Деловые игры направлены на снятие определенных практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности. Деловые игры можно разделить на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них.

Деловые игры

Операционные игры помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, в них моделируется соответствующий рабочий процесс.

Моделирование конкретной ситуации – процесс обучения детей звукобуквенному анализу.

Педагоги делятся на две группы: учителя первой группы объясняют учебный материал педагогам второй группы, которые выступают в роли детей. Организатор просит учителей объяснить "детям", что такое звук. "Дети" должны вести себя в соответствии с ситуацией: если объяснение не точно – могут "не понимать", неправильно выполнять задание (в данном случае моделируется конкретная операция).

Имитационные игры помогают моделировать конкретные ситуации, произошедшие в реальности, обстановку и условия протекания этих событий.

Ситуация: мама Пети Иванова, ученика 3-го класса, забирая ребенка из школы, раздраженно спросила у учителя: "Когда вы перестанете задавать так много домашних заданий? Нам некогда их делать!"

Участники игры должны разыграть ситуацию: продумать ответы учителя;

возможные реплики мамы; реакции ребенка.

Ролевые игры позволяют отработать тактику поведения, действий конкретного лица в воображаемой ситуации. Для проведения этих игр разрабатывается модель-пьеса ситуации, между педагогами распределяются роли.

Ситуация: мама учит дома ребенка читать, но при этом допускает серьезные методические ошибки.

Педагогам нужно тактично исправить ситуацию. Одни педагоги выступают в роли мамы, другие – в роли ребенка и учителя.

Игры-инсценировки позволяют разыграть какую-либо проблемную ситуацию в определенной обстановке.

Ситуация: педагоги совместно с детьми готовятся к празднику 8 Марта.

Специалисты (чем их больше, тем лучше), задействованные в обучении детей, обсуждают сценарий праздника. Их задача – с одной стороны, сделать так, чтобы дети получили удовольствие от праздника, с другой – показать родителям, что все дети успешно освоили программу. При этом каждый педагог не должен забывать о своих профессиональных интересах.

Игры-социодрамы (психодрамы) помогают педагогам отработать умение "чувствовать" ситуацию. При подготовке к таким играм желательна консультация педагога-психолога. Текст игры заранее не пишется, необходима импровизация в соответствии с выбранной ролью.

Ситуация: организатор игры просит учителей представить ситуацию, когда им необходимо попросить родителей заполнить анкету о социальном статусе семьи и разъяснить правила ее заполнения. При этом педагоги еще плохо знакомы с родителями первоклассников.

Педагоги делятся на "детей", "родителей" и "учителей". При разыгрывании ситуации очень важно, чтобы "родители" были разными, поэтому педагоги, исполняющие их роль, должны договориться о распределении между собой типажей.

Конкурсные или учебно-деловые игры предназначены для проверки теоретических знаний педагогов по теме, отработки навыков практического опыта их применения. Часто для проведения подобных игр применяется метод игрового моделирования (использование в учебных или диагностических целях общеизвестных игр типа "Кто хочет стать миллионером?", "Сто к одному" и пр.). Это достаточно эффективный метод, позволяющий активизировать творческое мышление педагогов. При подведении итогов деловой игры основное внимание направлено на анализ ее результатов, рефлексию хода игры.

Моделирование и выполнение проектов

В основе проекта обычно лежит какая-либо проблема. В зависимости от ее характера, способов разрешения и преобладающих форм деятельности участников, различают несколько типов проектов:

исследовательские – подразумевают проверку некоего предположения (гипотезы) с использованием научных методов познания (наблюдение, эксперимент);

творческие – связаны с подготовкой праздников, театральных представлений, съемкой видео- и мультипликационных фильмов;

игровые – участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения в определенных проблемных или учебных ситуациях;

информационные – направлены на сбор и анализ информации о каком-либо объекте, явлении;

практико-ориентированные – связаны с работой на достижение объективно или субъективно значимого результата.

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность человека, в процессе которой он познает себя и окружающий

мир, воплощает новые знания в реальные продукты.

При выполнении проекта могут использоваться другие активные методы обучения. Например, поиск формы реализации проекта может осуществляться в ходе дискуссии, деловой игры или "мозгового штурма".

Структура интерактивного занятия с использованием активных методов обучения

При использовании активных методов обучения взрослых рекомендуется соблюдать единую структуру интерактивного занятия или отдельного учебного цикла, включающую в себя несколько этапов.

Мотивационно-ориентировочный этап.Организатор знакомит участников работы с темой, выбранной на основе предварительной диагностики, анализа образовательных потребностей учителей, задач развития школы, проблем, объективно возникающих в образовательном учреждении. Сообщается, в какой форме будет проводиться работа, организатор предлагает свое видение ее задач.

На данном этапе используются различные методики выявления ожиданий, опасений и идей участников, связанных с предстоящей работой, обучением в целом.

В приложении 1 представлено описание методики "Фруктовый сад".

Поисковый этап. По результатам анализа информации, полученной от участников мероприятия, внесенных ими предложений, конкретизируются цели и задачи предстоящей работы, составляется план. Важно отметить, что речь идет не только об общих задачах работы на занятии, но и о целях саморазвития, которые ставит перед собой каждый педагог.

Основной этап– реализация базового метода активного обучения, выбранного организатором в соответствии с содержанием рассматриваемой темы, познавательными и поведенческими особенностями педагогов. Это может быть тренинг, семинар, презентация, диспут, педагогический ринг, деловая игра, "мозговой штурм", КВН, решение ситуационных и педагогических задач, проект.

Например, по проблеме речевой агрессии у младших школьников можно провести семинар "Проблема речевой агрессии в педагогической практике" (конспект семинара представлен в приложении 2), ролевую игру по теме "Способы эффективного реагирования на речевую агрессию детей" (приложение 3), тренинг "Речевой этикет" (приложение 4).

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:

что вы чувствовали и почему;

что произвело на вас наибольшее впечатление, удивило, запомнилось;

чем вы руководствовались в процессе принятия решения;

учитывалось ли вами при совершении действий мнение участников группы;

как вы оцениваете свои действия и действия группы;

если бы вы играли в эту игру (принимали участие в данном мероприятии) еще раз, что бы вы изменили в модели своего поведения?

Также в структуру основного этапа по необходимости встраиваются различные методические приемы, необходимые для консолидации группы, раскрепощения участников работы, снятия зажимов и релаксации.

Рефлексивно-оценочный этап – оценка эффективности проделанной работы, соответствия результатов обозначенным целям, выявление профессиональных и личностных приобретений. В рамках анализа занятия обсуждается отношение участников к его содержательному аспекту, использованным методикам, тактикам взаимодействия, выбранным организатором и группой.

Методика "Фруктовый сад"

Приложение 1

Методика используется для выявления потребностей, целей, ожиданий и опасений учителей в начале учебного цикла, перед проведением отдельных занятий. Работа проводится в группе. Время, отводимое на выполнение задания, – 20 мин.

Оборудование: изображения яблок и лимонов из плотной бумаги, плакаты с нарисованными на них деревьями и подписями "яблоня" и "лимонное дерево", фломастеры, плакат, скотч.

Ход работы

Перед участниками работы вывешиваются плакаты с изображением деревьев, раздаются вырезанные из бумаги яблоки и лимоны.

Организатор предлагает учителям попробовать более четко определить, чего они ожидают (хотели бы получить) от интерактивных занятий и чего опасаются. Предлагаются различные категории "ожиданий" (знания, умения, компетенции, личностные качества, формы и методы обучения) и "опасений" (недостаток знаний и опыта для предстоящей работы, стиль и способы обучения). Организатор обсуждает с участниками, почему очень важно выявить цели, ожидания, опасения, сформулировать пожелания.

Свои ожидания участникам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Фрукты нужно разместить на соответствующих деревьях при помощи скотча. Организатор озвучивает записи участников, а также свои цели, ожидания и опасения, предлагает их обсудить. Далее определяются цели проведения занятия или обучения в целом.

Подводя итоги, организатор рассказывает о том, как будет строиться дальнейшая работа в рамках данного занятия (учебного цикла).

Качество выполнения функции модератора в образовательном процессе требует особого комментария. Управление образовательным процессом на уроке включает в себя множество параметров, главным из которых следует считать организацию развивающей образовательной среды урока. Это создание той самой « питательной» среды, которая обеспечивает развитие и формирование знаний учащихся в процессе деятельности. Эта среда должна быть необходимой и достаточной для обеспечения эффективного образовательного процесса. Технология модерации способствует созданию этой среды и позволяет целенаправленно, рационально управлять процессом формирования знаний.

Одним из важнейших эффектов технологии АМОиМ является мотивация и визуализация. Самостоятельность в выборе целей обучения, значительная самостоятельность в процессе обучения, в оценке его результатов и даже возросшая, в связи с этим, ответственность ученика обладают значительным мотивирующим влиянием. Перед каждой командой поставлена конкретная цель, от каждого, без исключения, члена команды зависит успех в достижении цели, никому не хочется быть хуже других, наоборот, мотивирует признание твоего вклада в общий труд, в достижение общей цели, ощущение твоей нужности команде. Отклонения, если таковые в работе намечаются, корректируются зачастую самими участниками команды. В итоге - значительный рост мотивации обучающихся, концентрация на образовательных целях, раскрытие и развитие потенциала каждого участника команды. [Глава 6 «Процессы модерации» Мотивация].

Оформляя результаты самостоятельного обсуждения новой темы, учащиеся подключают к обучению мощнейший потенциал творчества. Поиск оригинальных форм отражения результатов работы команды, реализация в этом процессе всех своих способностей, свободное самовыражение и связанные с этим яркие положительные эмоции обеспечивают эффективное усвоение и надежное закрепление новых знаний и умений! Различные формы визуализации учебного материала, делают процесс обучения понятным и интересным для детей. Активное использование визуальных форм при подаче нового материала учителем, для представления итогов работы в малых группах обучающимися, обеспечивают наглядность и доходчивость новой темы, закрепление и устойчивое сохранение полученных знаний. [Глава 5 «Процессы модерации» Визуализация].

Следующим положением технологии модерации является рефлексия. Рефлексия – осмысление новых знаний, умений, качеств и ценностей, критический анализ информации, генерация ответов на вызовы окружения, а также самооценка себя, своего поведения, своей роли, своего вклада в процессе групповой работы, корректировка своей деятельности на основе этой оценки и потребностей группы – обязательный атрибут современного образования.

Достижение обучающимся необходимого уровня понимания нового материала, новых принципов, новых отношений, критический анализ ценностей и принятие нравственных установок, возможно только при пропускании их через себя, осмыслении и осознании. Самопознание через полученную извне информацию, активная ее переработка и предметное рассмотрение, оценка себя и своего поведения в различных ситуациях – это важнейшее условие личностного роста и развития.

Завершения раздела урока рефлексией, осмысление хода и результатов всего занятия закрепляет усвоение нового материала. Совместно с визуализацией достигнутых на уроке результатов это позволяет формировать устойчивые и отчетливые образы новых знаний. Такой эффект содействует облегчению усвоения материала и быстрому извлечению его из памяти, воспроизведению и применению.

Необходимо на каждом уроке помнить о важности этой фазы модерации и сохранять возможности для полноценного ее проведения. Понимание материала в отличие от механического запоминания дает возможность обучающемуся гибко встраивать новые знания в существующую систему знаний и, самое главное, позволяет активно использовать новые знания в совокупности с уже существующими. Этот результат обеспечивает эффективное поведение человека в нестандартных условиях, когда нет готовых решений и ответ на вызов внешнего окружения необходимо сгенерировать, сотворить. Учитывая реалии сегодняшней жизни, такой результат является целью современного обучения, поэтому столь важное внимание в технологии модерации уделяется рефлексии. [Глава 8 «Процессы модерации» Рефлексия].

Программа развития универсальных учебных действий выделяет общеучебные универсальные действия, предполагающие рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. [Проект программы формирования УУД].

Мы рассмотрели только некоторые эффекты технологии модерации и АМО и видим, что они полностью соответствуют требованиям новых Государственных Стандартов к реализации общей образовательной программы в области формирования и развития универсальных учебных действий.

Активные методы предусматривают проведение занятий через организацию игровой деятельности учащихся. Педагогика игры собирает идеи, которые облегчают контакты в группе, обмен мыслей и чувств, понимание конкретных проблем и поиск способов их решения. Заданием педагогики игры является предоставление методик, которые помогают в работе группы и образуют атмосферу, благодаря которой участники чувствуют себя безопасно и хорошо. Педагогика игры помогает ведущему реализовать различные потребности участников: потребность в движении, переживаниях, преодоление боязни, желании быть с другими людьми. Она также помогает перебороть робость, застенчивость, а также существующие общественные стереотипы. Деятельность данного типа может принести много удовлетворения, она даёт радость и удовлетворение в результате открытости всех и общих переживаний. (приложение 1)

Принципы педагогики игры:

1.Добровольность участия.

2. Избегать соперничества и освобождать положительные эмоции.

3. Разнообразие используемых форм.

4. Обращение внимания на все уровни коммуникации.

Человека можно сравнить с айсбергом, который только на 1/8 выступает над водой, а 7/8 которого скрыта под водой. Большинство кораблей, плывущих в океанах, разбиваются чаще всего об эту невидимую часть айсберга. Большинство неудач педагогов бывает оттого, что забывается о чувствах и эмоциях ученика.

А

ктивные методы предполагают использование методик организации игровой деятельности: «Ледокол», «Дерево решений», «Пустое кресло», «6х6х6», «Ковёр идей».

Методика «Ледокол». Как правило, «Ледокол» («Ломка льда») используют для сближения малознакомых людей (представление, интервью). В классе, где ученики хорошо друг друга знают, «Ледокол» чаще используют для эмоционального настроя.

Методики активных методов обучения предполагают работу в группах сменного состава.

Методика деления на группы.

Деление на группы заранее планируется учителем. В группах не более 9 человек.

Деление на группы должно быть разнообразным, интересным. Недопустимо, чтобы образовывались группы «лучшие» и «худшие», а также работали одним составом, чтобы не выделился один лидер. На уроке работают группы сменного состава. Цель: научиться делиться своими идеями, сотрудничать и вырабатывать общую точку зрения не только с другом, но и с человеком, с которым не сложились отношения, т. е. учиться налаживать контакт и совместно создавать новые творческие идеи.

М

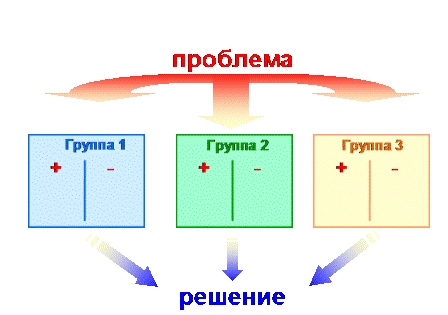

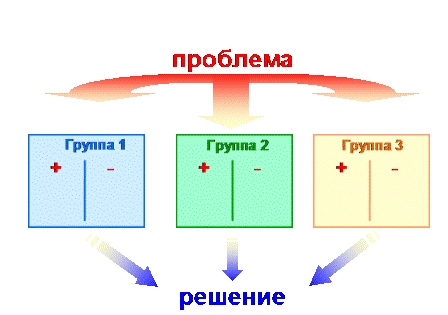

етодика «Дерево решений». «Дерево решений»

является техникой принятия решений в ситуациях трудных и неоднозначных. Перед началом занятий учитель обозначает проблему, которая будет обсуждаться, подготавливает таблицы для групп. Во время домашнего задания, полученного на предыдущем уроке, дети узнают конкретные факты, связанные с данной проблемой, историческими или природными условиями. Далее на уроке учитель предлагает группам исследовать проблему. Ученики выявляют плюсы и минусы поставленной проблемы, затем подробно анализируют все возможные варианты решений. Во время занятий учащиеся заполняют таблицу:

Проблема

| + (преимущества) | - (недостатки) |

|

|

|

и приходят к совместному решению.

«

Пустое кресло» – дискуссионная методика.

Цель: найти ответ на чётко поставленный вопрос путём обмена мнений. Этот поиск должен подвести учащихся к открытию правды, к определению фактического состояния вещей. Методика «Пустого кресла» развивает критическое мышление, учит аргументировать, задавать вопросы, активизирует большое количество участников, учит культуре дискуссии. На 3-4 стульях разложить мнения на поставленную проблему разных людей, записанных на альбомных листах бумаги и лист со знаком вопроса «?».Учащиеся знакомятся с разными мнениями и становятся у избранной точки зрения. Тот, кто имеет совершенно другое мнение, становится у знака «?». Каждая группа обсуждает выбранное мнение и выдвигает представителя для дискуссии. Все участники дискуссии сидят по кругу. Дискуссию начинают представители групп, которые сидят на стульях, стоящих друг против друга. Ведущий (учитель) ставит ещё один стул. Если кто-то другой хочет высказаться, то он садится в пустое кресло. В кресле можно сидеть одновременно только одну минуту. Как только учитель (ведущий) услышит то, что является самым важным, прекращает дискуссию.

Методика «Ковёр идей». «Ковёр идей» - один из методов решения проблемы. Проходит в три этапа. Учащиеся делятся на 3-4 группы.

П

ервый этап – понимание проблемы. Участникам предлагается ответить на вопрос, почему существует такая проблема. Каждая группа получает цветные листы бумаги и маленькие цветные клейкие листочки. Ученики отвечают на вопрос проблемы, например, почему трудно учиться в школе? Ответ группа записывает на листах цветной бумаги размером с альбомный лист, затем вывешивается на плакат «Ковёр идей».

Второй этап – поиск решений. Что можно изменить? Каждая группа предлагает свои ответы и записывает их на листах цветной бумаги.

Третий этап – индивидуализация деятельности. Что лично сделаю я, чтобы изменить существующую ситуацию.

Четвёртый этап – оценивание идей. Индивидуальное принятие решения: что смогу делать для решения проблемы и что постараюсь сделать.

Использование активных методик укрепляет мотивацию к обучению и развивает наилучшие стороны ученика. В тоже время не надо использовать эти методы без поиска ответа на вопрос: для чего их используем и какие в результате этого могут быть последствия (как для учителя, так и для учеников).

Применять данные методики не обязательно все на одном уроке.

На уроках создаётся вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем: иногда в силу своих психологических возрастных особенностей дети начальной школы не могут совладать со своими эмоциями. Поэтому эти методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества.

Заседания кафедры, методические планёрки, семинары, тренинги проходят интересно и позволяют сформировать необходимые компетентности у участников образовательного мероприятия и перенести полученные навыки в организацию УВП в классе.

Качественная реализация задач современного образования зависит от уровня реализации новых подходов к организации и управлению образовательным процессом урока или внеклассного мероприятия. Технология модерации и активные методы обучения помогают учителю осуществлять функции модератора образовательного процесса урока и, следовательно, в системе решать задачи современного образования. Использование технологии АМО показало не только востребованность технологии модерации современным образованием, но и успехи, и опыт учителей не только в реализации технологии, но и развитии, создании и использовании активных методов обучения.

"Счастливые люди каждый день делают хотя бы один,

хотя бы маленький шаг по направлению к своим целям".

Дэвид Нивен: "100 секретов счастливых людей"

Успешный человек успешен во всем – и в личностном и в профессиональном плане. Это человек сумевший реализовать заложенный в нем потенциал, осуществить свои возможности и желания с пользой для себя и для общества.

Успешный человек успешен потому, что делает все для того, чтобы стать успешным.

Успешный человек – это человек свободно и самостоятельно мыслящий, обладающий навыками эффективного нестандартного мышления, человек, чьи сильные идеи рождают сильные, убедительные слова, переходящие в успешно реализованные дела.

Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс саморазвития обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией личности, которая сознательно организует собственную жизнь, а значит, и собственное развитие. Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное саморазвитие. В школе должна быть создана демократическая система управления. Это и система стимулирования сотрудников, и различные формы педагогического мониторинга (не контроля!), к которым можно отнести анкетирования, тестирования, собеседования, и внутришкольные мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация собственных достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень эмоциональной тревожности педагога, влияют на формирование благотворной психологической атмосферы в коллективе.

При использовании активных методов обучения и модерации меняется роль ученика – из послушного запоминающего устройства он превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного успешного человека.

Освоение АМО и технологии модерации позволит Вам сделать Ваши уроки современными, отвечающими потребностям обучающихся, родителей, общества, времени.

Благодаря Вашим трудам, наши педагогические советы, семинары, практикумы проходят очень интересно и позволяют сформировать необходимые компетенции у участников образовательных мероприятий.

Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о создании портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной деятельности, в процессе формирования которого происходит самооценивание и осознается необходимость саморазвития. С помощью портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности. Создание портфолио – хорошая мотивационная основа деятельности педагога и развития его профессиональной компетентности.

Необходимость реформирования образования как одного из «важнейших инструментов, позволяющих обеспечить реальную конкурентоспособность Казахстана», создание современной системы образования, как отмечает Президент РК, соответствующей потребностям экономической и общественной модернизации, ставит перед нами новые задачи – формирование педагогического корпуса новой формации.

Школа 21 века требует от нас радикальных изменений, позволяющих адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовать себя в профессиональной деятельности. Очевидно, что переход на 12-летнее образование потребует обновления всей системы образования, приведение её в соответствие возрастным, индивидуально-психологическим и творческим способностям школьников, их социальными притязаниями. Содержание 12-летнего образования ориентировано на обеспечение самоопределение личности, создание условий для её самореализации, а также формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира.

Достижение всех целей невозможно без качественно подготовленных педагогических кадров. В связи с этим, в настоящее время возросла потребность в учителе, способном обновлять содержание своей деятельности посредством критического, творческого её освоения, применения достижений науки и педагогического опыта. Перед учителем встают проблемы ориентации и отбора информации, пересмотра своей «Я – концепции», обновления прежних форм и методов работы.

Это означает, что сегодня преподаватель, учитель приобретает новый статус, не менее значимый, чем ранее, но совершенно другой по сущности. Основная цель его деятельности теперь заключается не только в умелой организации процесса обучения и воспитания, построенного на личностно-ориентированном подходе, а также в умелой организации самостоятельной познавательной деятельности обучающегося, формировании творческого мышления, развития его потенциала. Этот момент является отправной или исходной точкой в построении модели учителя новой формации. Именно это определяет содержание деятельности педагога, как менеджера и как преподавателя.

Чтобы возвести надёжное здание - необходим надёжный фундамент. Педагог готовый «добиваться и соответствовать» – это и есть учитель новой формации – надёжный фундамент обновления образования.

мериканские социологи проводили исследования и обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных, правильно ответили на вопросы.

мериканские социологи проводили исследования и обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных, правильно ответили на вопросы.