Интеграция личностно ориентированного обучения и информатизация коммуникационных технологий

Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и, прежде всего, перед школой задачу подготовки выпускников, способных:

ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применять их на практике;

самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;

грамотно работать с информацией;

быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях;

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям.

Основные отличия личностно ориентированного обучения от традиционной дидактической системы)

В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно ориентированных технологий, базирующиеся на основе активизации деятельности учащихся и повышении эффективности учебного процесса.

Личностно ориентированное образование рассматривает обучаемого как основную ценность всего образовательного процесса; способствует созданию условий для формирования и проявления личностных качеств обучаемых, развития их мышления, становления творческой, активной, инициативной личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучаемых, развития их интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования, саморазвития; ориентировано на потребность общества в специалистах, способных самостоятельно приобретать знания, способных к переквалификации и адаптации в новых социальных условиях.

Основной целью личностно-ориентированного открытого образования является создание условий, обеспечивающих: мотивацию к образованию и развитию личности обучаемого, ее интеллектуального и духовного начала; гуманное отношение к обучаемому.

| Традиционное обучение | Личностно – ориентированное обучение |

| «Образование – это вызванный внешним воздействием процесс усвоение индивидуумом обобщенного, объективированного, общественного опыта…. То, что представляет общественную важность, становится важным и для личности» (Клиберг Л. Проблемы теории обучения. – М.: Педагогика, 1984. – с. 25) | «Личностно – ориентированное образование – образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности» (Новые ценности образования. М.: РФФИ-ИПИ, 1995. – с. 55. |

| Образное понимание обучаемого: «человек – глина» - не имеет изначальной сущности («чистый лист») и является материалом для педагогической работы. | Образное понимание обучаемого: «человек – семя» - имеет генетическую программу развития. Образование как развитие потенциальных качеств. |

| Центральной фигурой процесса обучения выступает учитель. | В центре процесса обучения – ученик. |

| Обучение: преподавание + учение: учитель передает знания, умения и навыки ученикам, а ученики их усваивают и воспроизводят. | Обучение: совместная деятельность ученика и учителя, направленная на индивидуальную самореализацию ученика и развитие его личностных качеств в ходе освоения изучаемых предметов. Личностную ориентацию обучения в большей степени отражает понятие «освоение», чем понятия «изучение» и «усвоение». |

| Ведущая деятельность процесса обучения – преподавание. | Ведущая деятельность процесса обучения – деятельность познания. |

| В процессе обучения нивелируются субъектные различия детей, для всех детей дается единая «планка» – стандарт. | В процессе обучения максимально раскрываются различия субъектного опыта детей, акцентируется внимание на индивидуальности школьников. |

| Общественные интересы ставятся выше личных. | Признается высшая самоценность личности ребенка. |

| Учитель, вместе с учебником, являются основными источниками знания, а учитель еще и контролирующим субъектом познания. | Роль учителя – организация образовательной среды, в которой ученик самостоятельно образовывается, опираясь на собственный потенциал и используя соответствующую технологию обучения. |

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся. При этом перед учителем встают новые задачи:

1.Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса

2.Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.

3.Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания

4.Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-неправильно), но и по процессу его достижения

5.Поощрение стремления ученика находить свой способ работы, анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные

6.Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика

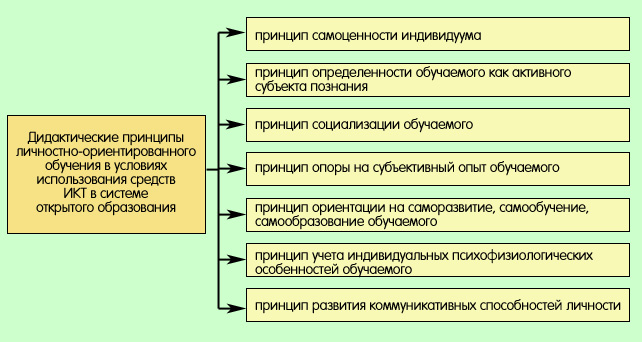

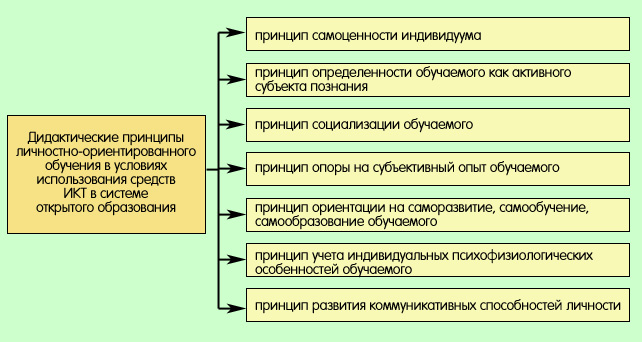

Дидактические принципы личностно ориентированного обучения в условиях использования средств информационно коммуникационных технологии (ИКТ):

Принцип самоценности индивидуума основан на гуманном отношении к обучаемому, на развитии и сохранении его самобытности, индивидуальной свободы, на раскрытии его творческих, интеллектуальных способностей.

Принцип определенности обучаемого как активного субъекта познания означает, что в процессе открытого обучения педагогическое воздействие и выбор конкретного средства ИКТ определяется собственной активностью обучаемого, самостоятельным выбором целей, темпа и траектории обучения.

Принцип социализации обучаемого направлен на осуществление развития социальных способностей личности.

Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого предполагает учет субъективного опыта обучаемого, что позволяет максимально индивидуализировать и дифференцировать обучение за счет выбора необходимых для конкретного индивидуума педагогических воздействий и средств ИКТ.

Принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого означает, что основным приоритетом является создание условий для самостоятельной учебной деятельности обучаемых, способствующих его самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию и самообучению.

Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого направлен на всесторонний учет способностей, желаний, мотивов, интересов и предпочтений обучаемых.

Принцип развития коммуникативных способностей личности предполагает формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться гуманно к другим людям, умений общаться, отстаивать свою позицию, принимая во внимание мнение партнеров.

Применение ИКТ в условиях личностной ориентации обучения ведет к поиску новых приоритетов в определении целей, содержания и методов организации учебно-воспитательного процесса; новых современных образовательных технологий.

Учитель-предметник может применять компьютер на уроке как источник нового содержания учебной деятельности и способов ее проектирования; средство мотивации; средство общения; средство диагностики развития учащихся; средство контроля.

Информационные образовательные среды позволяют реализовать в учебном процессе большую часть возможностей современных технологий, что способствует:

лучшему усвоению программного материала за счет того, что подаваемый материал становится более увлекательным, наглядным, усиливается его информативная емкость, появляется возможность разностороннего рассмотрения изучаемого явления, расширяется арсенал приемов подачи учебного материала, экономится время на его изложение;

реализации возможностей интеллектуального управления ходом учебного процесса, что позволит создать условия для индивидуального и дифференцированного обучения, выбора обучаемым темпа и траектории изучения материала, разделения заданий по уровням сложности;

автоматизации контроля знаний, умений, навыков, что способствует повышению объективности контроля знаний, усилению мотивации учения;

организации самостоятельного изучения учебного материала, позволяющего повысить интеллектуальный уровень обучаемого.

Основными характеристиками применения компьютерных технологий являются возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой познавательной активности учащихся.

Компьютерные и интерактивные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций

Физика является одним из самых перспективных предметов в плане внедрения компьютерных технологий обучения. В первую очередь это связано с характером изучаемого материала, допускающего построение математических моделей и исследование явлений методом компьютерного моделирования.

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Физика – это тот предмет, где наглядность играет важную роль в становлении научного мировоззрения учеников, формированию в их сознании единой картины мира, сейчас, когда компьютер занял свое прочное место ни только в доме и в офисе, но и в школе, он становится хорошим помощником в подготовке и проведении уроков физики. Компьютер дает возможность продемонстрировать те явления природы, которые мы увидеть не можем, например явления микромира или быстро протекающие процессы.

Можно выделить несколько аспектов использования компьютера на уроках физики.

Прежде всего, учитель может с помощью компьютера набрать и распечатать контрольные, самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной работы. На компьютере это сделать значительно быстрее и удобнее чем выполнить эту работу вручную. Один раз введенные в память компьютера, они могут быть распечатаны снова, при этом в текст можно вносить изменения.

Компьютер позволяет создавать наглядные пособия

Компьютер универсален, он может выступать в роле телевизора, кинопроектора, кодоскопа, в целом заменяет целый набор ТСО, превосходя их по качеству.

Сейчас выпускаются специальные учебные программы по физике, которые можно использовать на уроках. Есть программы, предназначенные для тестирования знаний учащихся, программы – тренажеры, программы, предоставляющие возможность продемонстрировать различные модели.

Еще одно направление использования компьютера – это создание презентаций учителем к своим урокам. Создавая презентацию, учитель на экран ПК выносит основные физические понятия, формулы, выводы по данному уроку, рисунки, таблицы, схемы, различные видеофрагменты физических явлений и демонстраций, необходимых для восприятия темы урока. В презентацию можно включить вопросы и задания на повторение и закрепление учебного материала, а так же осуществить быстрый контроль за уровнем усвоения учебного материала.

Опыт показывает, что использование презентаций на уроках способствует лучшему усвоению учебного материала, повышается активность учеников на уроке. Учащиеся имеют возможность не только услышать формулировку нового понятия, но и прочитать ее на экране, то есть мы задействуем для восприятия нового не только слух, но и зрение ребенка.

Кроме того, можно привлечь учащихся к выполнению творческих, исследовательских работ, проектов с использованием ПК. Ученики могут создавать презентации, моделируя различные физические процессы. Работая над проектом, создавая презентацию по заданной теме, ученики подбирают дополнительный материал, систематизируют его, выбирают форму для лучшего представления на ПК, защищают свои работы перед одноклассниками. Результат – растет интерес к физике, ребята учатся работать в группе, развиваются ораторские способности, навыки работы с дополнительной литературой.

Изучение физики трудно представить без лабораторных работ. К сожалению, оснащение физического кабинета не всегда позволяет провести программные лабораторные работы, не позволяет вовсе ввести новые работы, требующие более сложного оборудования. На помощь приходит персональный компьютер.

Наибольшую наглядность для учащихся представляют интерактивные модели по всему курсу физики, параметры такой модели можно изменять, что позволяет перейти от компьютерного наблюдения, к компьютерному эксперименту. Все модели в зависимости от использования на уроке условно можно разделить на несколько групп:

1. Модели – конструкторы.

Например, модель электрической цепи. Модель представляет собой набор элементов цепи, с помощью которых на экране можно моделировать электрическую цепь. С использованием данной модели учащимся предлагаются следующие задания: найти ошибки в изображенной цепи, собрать цепь по образцу, используя приборы, рассчитать значение силы тока и напряжения.

2. Модели установок.

Часто учащиеся испытывают трудности, пытаясь представить всю цепь физических процессов, обеспечивающих работу данного прибора. Специальные компьютерные программы позволяют "собрать" прибор из отдельных деталей, воспроизвести в динамике с оптимальной скоростью процессы, лежащие в основе принципа его действия.

3. Модели различных физических явлений.

Например, видеофрагмент – ядерные превращения, сложно представить явления дифракции, модель не только это наглядно демонстрирует, но и позволяет изменять размеры отверстия и наблюдать, как при этом изменяется дифракционная картина.

4. Модели опытов.

Например, опыты Фарадея по электромагнитной индукции. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом эксперимента наблюдать в динамическом режиме построение графических зависимостей от времени ряда физических величин, описывающих эксперимент. Подобные модели представляют особую ценность, т.к. учащиеся, как правило, испытывают значительные трудности при построении и чтении графиков.

Использование компьютера на уроках физики позволяет сделать урок более динамичным и интересным.

По мнению российских экспертов, новые компьютерные технологии обучения позволяют повысить эффективность занятий по естественнонаучным дисциплинам на 30 %. Использование компьютерных программ на уроках способствует развитию интереса учащихся к предмету, повышает эффективность их самостоятельной работы и учебного процесса в целом, позволяет решить задачи индивидуализации и дифференциации процесса обучения.

8