Ученые - химики Казанской химической школы

Казань славится многими именами. И в этом ряду одним из первых стоит имя крупнейшего ученого:

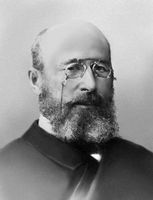

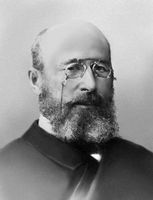

БУТЛЕРОВ, Александр Михайлович

3(15) сентября 1828 г. – 5(17) августа 1886 г.

Р усский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем учился в Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил на физико-математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром естественнонаучных исследований в России. В первые годы студенчества Бутлеров увлекался ботаникой и зоологией, но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве преподавателя. В 1851 г. он защитил магистерскую диссертацию «Об окислении органических соединений», а в 1854 г. – докторскую диссертацию «Об эфирных маслах». В 1854 г. Бутлеров стал экстраординарным, а в 1857 г. – ординарным профессором химии Казанского университета.

усский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем учился в Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил на физико-математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром естественнонаучных исследований в России. В первые годы студенчества Бутлеров увлекался ботаникой и зоологией, но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве преподавателя. В 1851 г. он защитил магистерскую диссертацию «Об окислении органических соединений», а в 1854 г. – докторскую диссертацию «Об эфирных маслах». В 1854 г. Бутлеров стал экстраординарным, а в 1857 г. – ординарным профессором химии Казанского университета.

Во время заграничной поездки в 1857-1858 гг. Бутлеров познакомился со многими ведущими химиками Европы, участвовал в заседаниях только что организованного Парижского химического общества. В лаборатории Ш. А. Вюрца Бутлеров начал цикл экспериментальных исследований, послуживший основой теории химического строения. Её главные положения он сформулировал в докладе «О химическом строении вещества», прочитанном на Съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере (сентябрь 1861 г.). Основы этой теории сформулированы таким образом: 1) «Полагая, что каждому химическому атому свойственно лишь определённое и ограниченное количество химической силы (сродства), с которой он принимает участие в образовании тела, я назвал бы химическим строением эту химическую связь, или способ взаимного соединения атомов в сложном теле»; 2) «... химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных составных частей, количеством их и химическим строением».

С этими постулатами прямо или косвенно связаны и все остальные положения классической теории химического строения. Бутлеров намечает путь для определения химического строения и формулирует правила, которыми можно при этом руководствоваться. Предпочтение он отдаёт синтетическим реакциям, проводимым в условиях, когда радикалы, в них участвующие, сохраняют своё химическое строение. Оставляя открытым вопрос о предпочтительном виде формул химического строения, Бутлеров высказывался об их смысле: «... когда сделаются известными общие законы зависимости химических свойств тел от их химического строения, то подобная формула будет выражением всех этих свойств». При этом Бутлеров был убеждён, что структурные формулы не могут быть просто условным изображением молекул, а должны отражать их реальное строение. Он подчёркивал, что каждая молекула имеет вполне определённую структуру и не может совмещать несколько таких структур.

Большое значение для становления теории химического строения имело её экспериментальное подтверждение в работах как самого Бутлерова, так и его школы. Бутлеров предвидел, а затем и доказал существование позиционной и скелетной изомерии. Получив третичный бутиловый спирт, он сумел расшифровать его строение и доказал (совместно с учениками) наличие у него изомеров. В 1864 г. Бутлеров предсказал существование двух бутанов и трёх пентанов, а позднее и изобутилена. Им было высказано также предположение о существовании четырех валериановых кислот; строение первых трёх было определено в 1871 г. Э. Эрленмейером, а четвёртая получена самим Бутлеровым в 1872 г. Чтобы провести идеи теории химического строения через всю органическую химию, Бутлеров издал в 1864-1866 гг. в Казани книгу «Введение к полному изучению органической химии», 2-е изд. которой вышло уже в 1867-1868 гг. на немецком языке.

В 1868 г. по представлению Д. И. Менделеева Бутлеров был избран ординарным профессором Петербургского университета, где и работал до конца жизни. В 1870 г. он стал экстраординарным, а в 1874 г. – ординарным академиком Петербургской академии наук. С 1878 по 1882 г. был Президентом и председателем Отделения химии Русского физико-химического общества.

Преподавательская деятельность Бутлерова длилась 35 лет и проходила в трех высших учебных заведениях: Казанском, Петербургском университетах и на Высших женских курсах (он принимал участие в их организации в 1878 г.). Под руководством Бутлерова работало множество его учеников, среди которых можно назвать В. В. Марковникова, Ф. М. Флавицкого, А. М. Зайцева (в Казани), А. Е. Фаворского, И. Л. Кондакова (в Петербурге). Бутлеров стал основателем знаменитой казанской («бутлеровской») школы химиков-органиков. Бутлеров прочитал также множество популярных лекций, главным образом на химико-технические темы.

Кроме химии, Бутлеров много внимания уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению чая на Кавказе. С конца 1860-х гг. Бутлеров активно интересовался спиритизмом и медиумизмом, которым посвятил несколько статей; это увлечение Бутлерова и его попытки дать спиритизму научное обоснование стали причиной его полемики с Менделеевым. Умер Бутлеров в дер. Бутлеровка Казанской губернии, не дожив до окончательного признания своей теории. Два наиболее значительных русских химика – Д. И. Менделеев и Н. А. Меншуткин – лишь спустя десять лет после смерти Бутлерова признали справедливость теории химического строения.

Александр Ерминингельдович Арбузов. – основатель Казанской научной школы химиков-фосфороргаников.

Александр Арбузов в молодости

Александр Арбузов в молодости

С 2 августа 1947 Институт органической и физической химии (современное название НИИ Казанского научного центра Российской Академии наук) носит его имя. В 1969 году в Советском районе появилась улица Арбузова. В 1977 году перед фасадом нового здания Института органической и физической химии был торжественно открыт бюст ученого работы А.Н.Костромина. В 1997 году учреждена Международная арбузовская премия. В 2002 году в его честь в Казанском технологическом университете (бывший КХТИ) состоялось открытие мемориальной Арбузовской аудитории.

Так сам Александр Ерминингельдович вспоминал о своем детстве. Он родился 12 сентября 1877 года в селе Арбузов-Баран бывшего Спасского уезда Казанской губернии, в семье обедневшего помещика, учителя по образованию – Ерминингельда Владимировича Арбузова. Его мать Надежда Александровна тоже была учительницей.

Родители Саши Арбузова пользовались большим уважением в округе. Мальчик получил основательную домашнюю подготовку. Читать научился самостоятельно, по картинкам в «Ниве». Мать обучила сына чистописанию, на всю жизнь «подарив» ему четкий и разборчивый почерк, а отец занимался с Сашей математикой. Ерминингельд Владимирович умел производить в уме сложнейшие арифметические вычисления.

Когда Саше минуло восемь лет, его отдали в восьмиклассную сельскую школу. По соседству с имением Арбузовых располагалось имение великого русского химика А. Бутлерова. Позже Александр Арбузов вспоминал, как отец взял его в гости в Бутлеровку, находившуюся в полутора километрах от Арбузов-Барана.

В 1886 году мальчик был определен в приготовительный класс 1-й Казанской мужской гимназии. Скучная, душная атмосфера гимназической муштры подавляла впечатлительную натуру мальчика. Вместе с товарищем Саша решил бросить учебу и отправиться путешествовать. Правда, затея «Робинзона» стала известна взрослым, и путешествие сорвалось.

Тогда Саша нашел другое увлечение. Вместо того, чтобы ходить на занятия, он стал рисовать огромную цветную карту Европы. В результате незадачливый географ остался на второй год в четвертом классе. Он «провалился» по латинскому языку. Расстроенный и подавленный вернулся Арбузов в деревню. После разговора с отцом дал слово прилежно относиться к учебе и впоследствии успешно учился в гимназии. В 1896 году он ее закончил.

В аттестате значилось: по географии «отлично», по физике, истории и греческому языку – «хорошо», а по остальным языкам (латынь, немецкий) и логике – «удовлетворительно». Химию как отдельный предмет в гимназиях не изучали.

Осенью того же года Арбузов стал студентом знаменитого Казанского университета, в котором в разное время работали создатель неевклидовой геометрии Н. Лобачевский, крупный химик-органик Н. Зинин и творец теории строения органических веществ А. Бутлеров. Александр Арбузов поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета.

В университете все дышало воздухом будущих знаменательных перемен, он жил духом Лобачевского, Клауса, Зимина, Бутлерова. Эти ученые выступали преобразователями не только в избранных ими областях математики и химии, но и в образовании. Повальное увлечение естественными науками, характерное для молодежи девяностых годов XIX столетия, не миновало и юного Арбузова. Он с удовольствием окунулся в новую жизнь.

Кафедрой органической химии в Казанском университете заведовал профессор А. Зайцев, крупный химик-органик. Работал на кафедре и другой выдающийся ученый – профессор Ф. Флавицкий. К концу второго курса Арбузов совершил «выбор цели». Ею стала органическая химия. На третьем курсе, увлекшись лекциями по органической химии, Александр Арбузов пришел в лабораторию А.М. Зайцева.

В лаборатории профессора Зайцева Александр Арбузов выполнил первую самостоятельную работу, которая была опубликована в журнале Русского физико-химического общества. Эта работа показывала несомненный талант пытливого студента. Она называлась прозаично: «Из химической лаборатории Казанского университета. Об аллилметилфенилкарбиноле Александра Арбузова». Из нее вытекало, что Александр Арбузов независимо от Гриньяра осуществил реакцию, известную сегодня как «реакция Гриньяра»: магнийорганический синтез.

Арбузов стал первым из русских химиков, кто применил магнийорганические соединения в практике органического синтеза. Чтобы по достоинству оценить это, достаточно вспомнить, что металлоорганические соединения широко используются ныне как реагенты органического синтеза, катализаторы полимеризации в производстве пластмасс и каучуков, как бактерициды и т. д. Арбузова, новатора по натуре, удручала принятая в то время техника химического эксперимента. Синтез проводился, как в средневековые времена, в реторте. Реагенты перемешивались «лучинкой» (выражение Арбузова) через тубус. Отгонка растворителей и перегонка продуктов проводилась под обычным давлением вне зависимости от молекулярного веса полученного вещества.

Ныне во всех химических лабораториях, включая и студенческие, принята перегонка «тяжелых» веществ под пониженным давлением (под вакуумом) – в таких условиях температура кипения понижается. Арбузов пытался ввести в обиход эту практику уже на стыке веков, но Зайцев, представитель старой школы химиков, очень боялся взрывов и категорически запретил своему ученику проводить опасные эксперименты.

В студенческие годы Арбузов познакомился с приемами стеклодувного искусства. Эта область экспериментальной техники настолько увлекла будущего ученого, что он занимался ею на протяжении всей жизни. Внес в технику лабораторных работ много новшеств: разработал приспособление для перегонки под вакуумом, усовершенствовал газовые горелки, приобрёл новые типы лабораторных реактивов и аппаратуру для дефлегмации. Всем химикам известна знаменитая колба Арбузова.

Свой опыт в стеклодувном деле Александр Ерминингельдович обобщил в «Кратком руководстве к самостоятельному изучению стеклодувного искусства». Эта брошюра издавалась в 1912 и 1928 годах и долгое время была уникальным пособием для многих поколений химиков-экспериментаторов. Не утратила она своего значения и до настоящего времени.

Университет окончен. 30 мая 1900 года на заседании физико-математической испытательной комиссии Александр Арбузов был удостоен диплома первой степени и звания кандидата естественных наук. Получив приглашение занять пост главного химика-аналитика в знаменитом императорском Никитском винодельческом саду в Крыму, молодой ученый чуть было не отправился в теплые края. Но в начале лета 1900 года политическая ситуация в России усложнилась в связи с Боксерским восстанием в Китае. Назначения в пограничные районы (а Крым считался таковым) были отменены.

Из-за материальных затруднений он вынужден был отправиться в Польшу, где работал ассистентом на кафедре органической химии и сельскохозяйственного химического анализа в Новоалександрийском сельскохозяйственном институте. Ново-Александрия в те времена не имела статуса города. Она именовалась посадом и насчитывала четыре тысячи жителей. Химическая лаборатория института, однако, была оборудована неплохо. Во всяком случае, в ней имелись газ и водопровод с давлением воды, обеспечивающим работу водоструйного насоса.

Руководителем Арбузова стал Ф. Селиванов, знающий химик, но, как ассистент вскоре понял, бездарный экспериментатор. «Это последнее обстоятельство, – писал Арбузов,– тяжело отражалось на моем химическом развитии, по существу, я был предоставлен самому себе».

Следует отметить, что именно опыт Арбузова научил химиков, как надо работать. Он ввел в лабораторную практику многие практические методики «органической кухни», которые и поныне с успехом используются во всем мире. Ассистент понимал, что нужно расти не только в опытности, но и в званиях.

В свободное время (а его было мало из-за административной, педагогической и лабораторной работы) Александр Ерминингельдович готовился к сдаче трудных магистерских экзаменов. В Ново-Александрии их не принимали, и в 1902 году Арбузов приехал в Казань. Выдержав экзамены, он получил свидетельство, где было сказано, что теперь «для получения степени магистра химии от него требуется только публичная защита одобренной факультетом диссертации».

Арбузов решил поступить в Петровско-Разумовский сельскохозяйственный институт в Москве (ныне Тимирязевская академия) – выпускников университета принимали сразу на третий курс. Но прозанимавшись год, он понял, что его единственная любовь – органическая химия. Он возвратился в Казань, устроился в лабораторию своего учителя А.М. Зайцева. Для исследования молодой ученый выбрал очень сложную в экспериментальном отношении тему. Исследования пришлось вести самостоятельно, без научного руководителя.

Темой для работы Арбузов избрал органические соединения фосфора. Молодой ученый заметил, что одни химики считали фосфористую кислоту трехосновной с симметрическим расположением гидроксильных групп у атома трехвалентного фосфора, а другие – двухосновной с двумя гидроксильными группами у атома пятивалентного фосфора. И Арбузова озарило: а что, если искать решение в области органических производных фосфористой кислоты, прежде всего – ее эфиров?

Тогда этой темой занимались считанные одиночки. В 1903 году первая работа Арбузова по избранной теме появилась в Журнале Русского физико-химического общества. Статья называлась «О соединениях полугалоидных солей меди с эфирами фосфористой кислоты». В 1905 году вышла из печати монография химика, где были собраны все результаты по диссертационной теме. Защита состоялась в том же году. Магистр химии Арбузов благодаря работе «О строении фосфористой кислоты и ее производных» стал широко известен в профессиональных кругах. В 1906 году за эту работу он был удостоен премии имени Зинина-Воскресенского.

В том же году Александр Арбузов возглавил кафедру органической химии и сельскохозяйственного химического анализа в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства.

Следующей важной работой ученого стало каталитическое разложение арилгидразонов посредством солей меди – реакция, вошедшая в органическую химию под названием «реакция Фишера–Арбузова». Спустя много лет Александр Ерминингельдович вспоминал, как Фишер спросил его: «А вы запатентовали свое открытие?», и, получив отрицательный ответ, страшно удивился бескорыстию, а возможно, и простодушию русского коллеги.

На самом деле, приехав в 1907 году в командировку в Германию, Арбузов проконсультировался у юриста по вопросам иностранного патентования. Оказалось, что приобретение патента требует значительных средств. Поскольку их у Арбузова не было, а надежды на получение доходов казались гипотетическими, химик отказался от этой идеи. И, наверное, зря.

Реакция Фишера–Арбузова прочно вошла в практику. Она широко применяется в промышленности для получения ряда производных индола, используемого, в свою очередь, для синтеза медицинских препаратов.

В Берлине Александр Ерминингельдович поразил своих коллег. Когда один из сотрудников Фишера случайно разбил сложную деталь стеклянного прибора, Арбузов поймал на лету осколки и, включив паяльный станок, быстро и ловко спаял стекло.

В 1910 году Александр Ерминингельдович снова побывал за границей, на этот раз у знаменитого Адольфа фон Байера. После ухода профессора Зайцева с поста заведующего кафедрой был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Среди прочих претендентов, людей вполне достойных, подал заявку на участие в конкурсе и Александр Арбузов. В 1911 году он стал заведующим кафедрой с условием, что в течение трех лет напишет и защитит докторскую диссертацию. Условие было выполнено. В 1914 году Александр Ерминингельдович успешно защитился. Диссертация называлась «О явлениях катализа в области превращений некоторых соединений фосфора. Экспериментальное исследование».

В 1915 году Арбузов был утвержден в профессорской должности. Новый заведующий кафедрой внес в технику лабораторных работ много новшеств. Он ввел приспособление для перегонки под вакуумом, позволившее получать индивидуальные вещества высокой степени очистки, усовершенствовал газовые горелки, приобрел новые типы лабораторных реактивов и аппаратуру для дифлегмации. Для лаборатории было изготовлено большое количество посуды, часть которой была сделана по эскизам «стеклодува» Арбузова.

… Идет Первая мировая война, в России все острее ощущается нехватка продукции химической промышленности, прежде всего лекарств. Арбузов налаживает сотрудничество с химическим заводом братьев Крестовниковых, где руководит феноло-салициловым производством. Удрученный технологической безграмотностью персонала, он пишет «Проект краткосрочных курсов» для рабочих-химиков.

В архивах казанского музея А.Е. Арбузова хранятся редкие документы обширного наследия академика, характеризующие его напряженную и многогранную деятельность. Среди них – приказ о назначении профессора химии Казанского университета А.Е. Арбузова одним из руководителей процессами феноло-салицилового завода в Казани.

После революции, в 1918 году, вопрос о лояльности профессорско-преподавательского состава Казанского университета решает ЧЦ. Всех членов ученого совета приглашают на собеседование. Арбузов его успешно проходит. В январе 1919 года Совнарком издает декрет, согласно которому все профессора увольняются и должны быть избраны снова. Александр Ерминингельдович проходит и эту «чистку». Он остается верен Казанскому университету.

Когда при реорганизации химфак преобразуется в самостоятельный Казанский химико-технологический институт, Арбузов с болью в сердце уходит из любимой лаборатории на новое место работы. Однако вскоре в университете снова открывается химический факультет – и Арбузов возвращается.

В годы войны в Казань эвакуировалась едва ли не вся АН СССР. Только химических лабораторий и институтов прибыло 11. Арбузов помогал коллегам быстро наладить работу, превратив свою квартиру в общежитие – в ней поселилось несколько семей эвакуированных ученых. Отчеты, поданные в отделение химических наук АН СССР, гласят, что в 1943 году Арбузов «лично разработал и усовершенствовал метод получения дипиридила. Руководил группой научных работников по разработке некоторых вопросов секретного характера».

В послевоенные годы знаменитый академик Арбузов возглавляет Институт органической химии АН СССР, созданный в 1959 году в Казани. Химия должна служить людям. Этот девиз был жизненным принципом Арбузова. Он вел исследования по созданию новых лекарственных препаратов, ядохимикатов для сельского хозяйства. И сегодня в любой аптеке можно найти лекарства, синтезированные самим Александром Ерминингельдовичем и его талантливым учеником – профессором А.И. Разумовым.

Арбузов внес в практику химика-органика новшества, помогающие синтезировать вещества, которые ранее принципиально невозможно было получить в условиях обычной лаборатории. Ему принадлежат работы по истории химии, показывающие вклад в науку, сделанный Н.Н. Зининым, А.М. Бутлеровым, Казанской химической школой в целом, а также М.В. Ломоносовым, Д.И. Менделеевым, С.В. Лебедевым и другими. Им дано обстоятельное исследование по истории изучения свободных радикалов, фосфорорганических соединений и катализа.

Огромная научная работа не мешала А.Е. Арбузову заниматься общественной деятельностью. Его пять раз избирали в Верховный Совет СССР. Как старейший депутат, Александр Ерминингельдович дважды открывал сессии вновь избранного Верховного Совета.

В 1945 году по постановлению Президиума АН СССР в Казани открылся филиал Академии наук страны. Председателем Президиума КФАН был утвержден Александр Ерминингельдович Арбузов. С исключительной энергией взялся он за создание в нашем городе новых научных центров...

Отец и сын - академики Арбузовы

Отец и сын - академики Арбузовы

Его любимым музыкальным произведением был ноктюрн из Второго квартета великого композитора и не менее великого химика Бородина. Музыку коллеги академик Арбузов любил слушать в последние годы жизни.

В 1968 году девяностолетний академик заболел и в ночь с 20 на 21 января скончался. Его похоронили в родной Казани, на Арском кладбище. 6 ноября 1991 года захоронение стало семейным – умер его сын, также прославленный ученый Борис Арбузов.

Борис, как его сестра Ирина и брат Юрий, также стали известным учёными-химиками. Теперь все они покоятся в одном захоронении на Нулевой аллее.

В 1971 году в Казани, в Школьном переулке, был открыт мемориальный музей-квартира академика А.Е. Арбузова. В этом доме он жил с 1938 года. Сегодня это музей академиков Александра Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых.

НАША СПРАВКА

Арбузов Александр Ерминингельдович

12.09.1877 – 21.01.1968

Советский химик-органик, с 1942 года – академик. В 1900 году окончил Казанский университет. В 1900-1911 годах работал в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства (с 1906 года – профессор), в 1911-1930 гг. – профессор Казанского университета, в 1930-1963 гг. – профессор Казанского химико-технологического института. В 1946-1965 гг. – председатель Президиума Казанского филиала АН СССР.

Основные научные исследования Арбузова посвящены химии фосфорорганических соединений, основоположником которой он является. В 1900 году Арбузов впервые в России осуществил синтез аллилметилфенилкарбинола через магнийорганическое соединение. В 1905 году установил строение фосфористой кислоты, получил в чистом виде её эфиры, открыл каталитическую изомеризацию средних эфиров фосфористой кислоты в эфиры алкилфосфиновых кислот (перегруппировка Арбузова), ставшую универсальным методом синтеза фосфорорганических соединений. Открыл реакцию образования комплексных соединений трёхвалентного фосфора с одногалоидными солями меди.

В 1910-1913 годах исследовал каталитическое разложение гидразонов, разработал новые способы синтеза индолов и нитрилов, нашёл способы разделения три– и диалкилфосфитов. В 1914 году подвёл первые итоги своих работ по изучению каталитических превращений фосфорорганических соединений, впервые после В.Ф. Оствальда обобщив все важнейшие данные о катализе. В том же году получил эфиры фосфиновых кислот, положив тем самым начало новой области исследований – химии фосфорорганических соединений со связью Р – С (систематическое изучение их было начато в СССР и за рубежом в 1920-1930 годы).

При исследовании строения «хлорангидрида Бойда» совместно с Б.А. Арбузовым открыл (1929 год) реакцию образования свободных радикалов триарилметилового ряда из триарилбромметана. Получил и исследовал эталонный радикал дивинилпикрилгидразил. Исследуя отечественные источники органических соединений, совместно с Б. А. Арбузовым разработал новый метод подсочки хвойных деревьев, теорию истечения живицы и технику её сбора без потери летучих компонентов. Открыл и исследовал (1930-1940 годы) новые классы фосфорорганических соединений – производные субфосфорной, пирофосфорной, пирофосфористой и фосфористой кислот.

Открыл (1947 год) реакцию присоединения диалкилфосфористых кислот к карбонильной группе, явившуюся новым универсальным методом синтеза фосфорорганических соединений. Установил физиологическую активность ряда открытых им соединений, одни из которых оказались инсектицидами, другие – лекарственными препаратами. Обнаружил миотическое действие пирофоса, что легло в основу использования его для лечения глаукомы (медицинское название – фосарбин). Организовал производство фосарбина в Казани.

Предложил ряд лабораторных приборов (колбы, колонки). Автор работ по истории химии, показывающих вклад русских химиков, и в частности учёных казанской школы, в развитие мировой науки.

Николай Николаевич Зинин родился 25 августа 1812 г в городке Шуше.  Ныне это районный центр Нагорного Карабаха. Отец его – Николай Иванович Зинин был дипломатом и незадолго до рождения сына прибыл в Карабах для переговоров с ханом. В то время на Кавказе свирепствовала эпидемия, которая унесла из жизни родителей мальчика и его старших сестёр. Через некоторое время осиротевшего ребёнка отвезли в Саратов к дяде. В 1812 г. Н.Н. Зинин был отдан в гимназию. Преподавателей поражали отличная память и огромная работоспособность мальчика. Всё это позволило ему получить глубокие знания и с отличием курс учения.

Ныне это районный центр Нагорного Карабаха. Отец его – Николай Иванович Зинин был дипломатом и незадолго до рождения сына прибыл в Карабах для переговоров с ханом. В то время на Кавказе свирепствовала эпидемия, которая унесла из жизни родителей мальчика и его старших сестёр. Через некоторое время осиротевшего ребёнка отвезли в Саратов к дяде. В 1812 г. Н.Н. Зинин был отдан в гимназию. Преподавателей поражали отличная память и огромная работоспособность мальчика. Всё это позволило ему получить глубокие знания и с отличием курс учения.

После окончания гимназии Н.Н. Зинин собирался посвятить свою жизнь инженерному труду и хотел поступать в Петербургский институт инженеров путей сообщения. В это время умер его дядя, на деньги которого он учился. В 1830 г. Н.Н. Зинин переезжает в Казань, чтобы поступить в Казанский университет, более доступный ему по средствам. Он становится студентом математического отделения философского факультета. В студенческие годы Н.Н. Зинин занялся изучением математики и астрономии. Вскоре своими глубокими знаниями и блестящими способностями он обратил на себя внимание профессоров, особенно Николая Ивановича Лобачевского, ректора университета и автора невклидовой геометрии.

В 1835 г. Он блестящ сдал экзамен на степень магистра физико - математических наук. Теперь совет университета должен был назначить тему магистерской диссертации. Исходя из нужд университета, совет предложил Н.Н. Зинину химическую тему.

Н.Н. Зинин становится химиком

Почему так получилось, что блестящему математику, прекрасно знающему астрономию и физику, совет университета предложил заниматься химией? Дело в том, что со времени его открытия (1805) и до 30-х г. химия в Казанском университете преподавалась на очень низком уровне. Кафедра химии нуждалась в преподавателе, который не только читал бы теоретический курс и вёл лабораторные занятия, но и занимался бы научной работой. Таким преподавателем совет университета считал Зинина, зарекомендовавшего себяс самой лучшей стороны. В 1835 году Николаю Николаевичу поручили читать курс теоретической химии. В этом же году он начал работать над магистерской диссертацией на тему: «О явлениях химического сродства и о превосходстве теории Берцелиуса о постонных химических пропорциях перед химическою статикою Бертоллета». Уже в этой первой работе по химии Н.Н. Зинина видна необычайная смелость и категоричность выводов. Эти черты учёный сохранил до конца своей научной деятельности. В октябре 1836 г Зинин защитил диссертацию и получил учёную степень магистра физико – математических наук. Весной 1837 года министерство народного просвещения по ходатайству попечителя Казанского учебного округа Мусина – Пушкина, направляет Зинина за границу «для усовершенствования по части химии». Зинин должен был посетить некоторые университеты, славящиеся отличными химиками.

Анилин становится доступнее.

Н.Н. Зинина привлекали научные исследования в области органической химии, которые легли в основу очень важной отрасли химической промышленности – производства синтетических красителей. Начиная с 1841 г, Зинин энергично принялся за экспериментальные исследования, которые принесли ему мировую славу. В самом начале своих опытов Зинин увидел интереснейший случай действия сероводорода на нитропроизводные ароматических углеводородов – нитронафталин и нитробензол. При действии сероводорода на нитробензол получилось вещество, которое он назвал бензидам. Чем тщательнее исследовал Н.Н. Зинин полученный им бензидам, тем больше появлялось у него сомнений: уж не является ли его бензидам тем веществом, которое ему показывал Фрицше во время пребывания Н.Н. Зинина в Петербурге. Это вещество Фрицше называл анилином, и по внешнему виду оно очень походило на полученный им теперь бензидам. Анилин у Фрицше получился действием едкого кали на краситель индиго, а у Н.Н. Зинина бензидам получился из нитробензола. Так и не решив, является ли бензидам анилином, Зинин подробно описал его свойства, метод получения и направил своё сообщение в Петербург в Академию наук, а герметически закрытый сосуд с бензидамом одновременно послал Ю.Ф. Фрицше. Сделав анализ бензидама, Фрицше заявил, что это вещество есть не что иное как, анилин. Уже тогда Фрицше и другие химики знали, какой важный процесс был открыт Н.Н. Зининым. Процесс получения анилина в 1842 год получил в дальнейшем название реакции Зинина:

С6Н5 – NO2 + 3H2S = C6H5 – NH2 + 3S + 2H2O

Это окислительно – восстановительная реакция, в которой восстановителем является сера, а окислителем азот нитрогруппы. В дальнейшем Н.Н. Зинин усовершенствовал методику восстановления. Проводя его в аммиачном спиртовом растворе, т.е. стал употреблять в качестве восстановителя сульфид аммония:

С6Н5 – NO2 + 3(NH4)2S = C6H5 – NH2 +NH3 + 3S + 2H2O

Способ получения анилина, предложенный Н.Н. Зининым, до сих пор является наилучшим для лабораторного получения этого вещества, а во многих случаях применяется и в производстве.

Анилин лежит в основе производства сложных органических красок, лекарственных препаратов, фотографических материалов и т. п. Производством анилина заняты все промышленные страны, и количество получаемого анилина непрерывно возрастает. Реакция, открытая Н. Н. Зининым, положила начало этим новым отраслям промышленности.

Большое число химиков стало заниматься изучением реакции Зинина. Вскоре появилось несколько вариантов получения анилина восстановлением нитробензола. В 1854 году А. Бешан и Ш. Бримми открыли метод получения аминов путём восстановления нитросоединений действием железа и кислоты (уксусной, соляной):

С6Н5 – NO2 + 3Fe + 6HCI = C6H5 – NH2 + 3FeCI2 + 2H2O

Открытый заново

Продолжая начатую в Казани работу по восстановлению нитросоединений, Н.Н. Зинин заинтересовался продуктом нитрования глицерина – нитроглицерином, и решил провести опыты по его восстановлению. (Нитроглицерин был получен в Турине итальянским генералом А.Собреро).

При проведении опытов с нитроглицерином Зинин наблюдал сильный взрыв при нагревании даже двух капель вещества. что побудило его более подробно изучить свойства нитроглицерина.

Н.Н. Зинин никогда не стоял в стороне от насущных задач России. Он был патриотом в самом высоком смысле этого слова. Когда в 1853 г. англо – франко – турецкая армия высадилась в Крыму и началась война, Зинин сделал всё возможное, чтобы русская армия имела на вооружении самые сильные взрывчатые вещества. В начале 1854 г. он обратился в артиллерийское ведомство с предложением начинять гранаты вместо обычного пороха нитроглицерином. По способу Зинина нитроглицерин помещался в медных трубочках, закупоренных пробками, взрыв нитроглицерина производился зарядом чёрного пороха, который воспламенялся с помощью дистанционной трубки.

Таким образом, честь введения в технику нитроглицерина принадлежит Н. Н. Зинину.

Старейшина русских химиков

Имя Зинина прочно вошло в историю русской науки. По словам Бутлерова, “…Зинину обязана русская химия своим вступлением в самостоятельную жизнь. Его труды впервые заставили ученых Западной Европы отвести русской химии почетное место”.

Выдающаяся плодотворная научная и общественная деятельность Н.Н. Зинина получила уже признание при его жизни не только в России, но и за рубежом. Он был избран почетным членом многих русских и иностранных академий и университетов: почетный членом Казанского университета, член-корреспондент Петербургского общества естествоиспытателей. В 1873 году Парижская Академия наук избрала его членом-корреспондентом, в этом же году он стал почетным членом Немецкого химического общества в Берлине и Лондонского химического общества.

усский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем учился в Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил на физико-математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром естественнонаучных исследований в России. В первые годы студенчества Бутлеров увлекался ботаникой и зоологией, но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве преподавателя. В 1851 г. он защитил магистерскую диссертацию «Об окислении органических соединений», а в 1854 г. – докторскую диссертацию «Об эфирных маслах». В 1854 г. Бутлеров стал экстраординарным, а в 1857 г. – ординарным профессором химии Казанского университета.

усский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем учился в Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил на физико-математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром естественнонаучных исследований в России. В первые годы студенчества Бутлеров увлекался ботаникой и зоологией, но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве преподавателя. В 1851 г. он защитил магистерскую диссертацию «Об окислении органических соединений», а в 1854 г. – докторскую диссертацию «Об эфирных маслах». В 1854 г. Бутлеров стал экстраординарным, а в 1857 г. – ординарным профессором химии Казанского университета. Александр Арбузов в молодости

Александр Арбузов в молодости

Ныне это районный центр Нагорного Карабаха. Отец его – Николай Иванович Зинин был дипломатом и незадолго до рождения сына прибыл в Карабах для переговоров с ханом. В то время на Кавказе свирепствовала эпидемия, которая унесла из жизни родителей мальчика и его старших сестёр. Через некоторое время осиротевшего ребёнка отвезли в Саратов к дяде. В 1812 г. Н.Н. Зинин был отдан в гимназию. Преподавателей поражали отличная память и огромная работоспособность мальчика. Всё это позволило ему получить глубокие знания и с отличием курс учения.

Ныне это районный центр Нагорного Карабаха. Отец его – Николай Иванович Зинин был дипломатом и незадолго до рождения сына прибыл в Карабах для переговоров с ханом. В то время на Кавказе свирепствовала эпидемия, которая унесла из жизни родителей мальчика и его старших сестёр. Через некоторое время осиротевшего ребёнка отвезли в Саратов к дяде. В 1812 г. Н.Н. Зинин был отдан в гимназию. Преподавателей поражали отличная память и огромная работоспособность мальчика. Всё это позволило ему получить глубокие знания и с отличием курс учения.