Введение

Человек дружен с растениями с незапамятных времен, с самого момента зарождения человечества на Земле. Именно растениям обязан живой мир нашей планеты своим становлением и жизнью. Непреходяща ценность растений как постоянного источника нашей бодрости и вдохновения, эстетического наслаждения и красоты. Цветы растений всегда сопровождали человека на протяжении всей его жизни.

Выбор данной темы исследования определен моим интересом к изучению биологии, к выращиванию комнатных растений, микроскопированию.

Цель исследования: «Изучение особенностей устьиц комнатных растений, определение условий среды, наиболее подходящих для них ».

В данной работе было поставлено несколько задач:

изучить и рассмотреть особенности кожицы листа, устьичного аппарата,

установить способности каждого вида к испарению и их потребности в воде;

практически применить данный материал для создания экологических композиций комнатных растений.

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования полученных результатов на уроках биологии, в зимнем саду школы, при озеленении кабинетов.

«Что такое испарение?»

Мы знаем определение еще с начальной школы:

1) испарение – переход воды из жидкого состояния в пар;

2) пар – вода в газообразном состоянии.

Испарение происходит с поверхности кожи человека, поверхности суши и моря, и возможен такой процесс у растения.

В чем значение испарения воды с поверхности в живой и неживой природе?

Вспомним жаркое лето. Где мы ищем прохладу? Или в тени листвы, или в воде. Мы можем передвигаться и прятаться от жары, но растение крепко держится в земле и не может жить без солнечного света, необходимого для процесса фотосинтеза. Для него единственная защита от жаркого солнца – охлаждение за счет испарения.

Отличается ли испарение в живом организме от испарения споверхности суши, моря, блюдца с водой? Имеет ли для растения значение количество испаряемой воды, если оно не может без воды жить? Но как же быть: для фотосинтеза нужен свет, на свету жарко, теряется такая нужная для жизни вода – она испаряется. Следовательно, лист должен сам регулировать количество испаряющейся с его поверхности воды.

Строение пластинки типичного зеленого листа

Типичный лист представляет собой боковой вырост стебля и состоит из черешка и листовой пластинки. В отличие от стебля и корня, для строения которых характерна радиальная симметрия, в строении листовой пластинки наблюдается симметрия билатеральная, то есть двухсторонняя. В листе имеется верхняя брюшная и нижняя спинная сторона.

По своей физиологической роли лист орган фотосинтеза, газообмена и транспирации. В тканях листа совершается превращение неорганических веществ (СО2 и Н2О) в органические. Продукты фотосинтеза обычно не накапливаются в листе, а перетекают в другие органы растения.

Основной, типичной категорией листьев являются зеленые, ассимилирующие (питающие) листья, которые называются трофофиллами.

Вместе с тем, листья являются наиболее пластичными, изменчивыми в эволюционном отношении органами. Специализация листа шла и по другим направлениям. Поэтому у растений мы встречаем разнообразнейшие метаморфозы листа, связанные со сменой функций.

В связи с указанными функциями в листе хорошо представлены следующие ткани:

|

| питательная или ассимиляционная; |

|

| покровная, регулирующая испарение воды и газообмен; |

|

| проводящие такни - обеспечивают подведение почвенных растворов и отток продуктов ассимиляции; |

|

| механические ткани, придающие листу прочность. |

Кроме этих четырех тканей, в листе могут встречаться группы клеток или отдельные клетки идиобласты: склереиды, млечники, места отложения отбросов минеральных солей и других специфических веществ.

Листья возникают экзогенно (поверхностно), в виде бугорков вблизи от точки роста. Характерно, что в типичном случае листья не имеют верхушечного роста, а нарастают основанием, за счет интеркалярных меристем, причем в течение ограниченного времени.

У папоротников долго длится верхушечный рост их крупных листьев вай.

У некоторых растений листья имеют цилиндрическое строение и радиально-симметричны. Примеры можно найти среди луков и ситников.

Лист покрыт со всех сторон эпидермой (кожицей). В обычных, горизонтально ориентированных листьях верхний и нижний эпидермис различаются.

В зависимости от происхождения и строения различают 3 типа покровных тканей — эпидермис, пробку и корку.

Эпидермис образуется из первичной меристемы и является первичной покровной тканью. Он покрывает все органы растения в начале их развития. В дальнейшем на многолетних корнях и стеблях эпидермис заменяется вторичной покровной тканью — пробкой.

Клетки эпидермиса очень плотно примыкают друг к другу и обычно имеют более или менее извилистые стенки, что обеспечивает особенно прочное их соединение. С клетками субэпидермальной ткани эпидермис соединен менее прочно и поэтому легко отделяется от них, не разрываясь, в виде сплошной пленки.

Эпидермис состоит из паренхимных или несколько вытянутых, живых прозрачных клеток, в центре которых находится крупная вакуоль, заполненная клеточным соком, нередко окрашенным ан-тоцианом в фиолетовый цвет.

Цветные пластиды в клетках эпидермиса, как правило, отсутствуют, лейкопласты встречаются часто и обычно группируются вокруг ядра. Внешние стенки эпидермальных клеток часто утолщаются и пропитываются кутином, который, застывая на воздухе, образует сплошную бесструктурную пленку — кутикулу. На поверхности кутикулы часто образуется восковой налет, хорошо заметный на нижней стороне листьев и на плодах многих растений (виноград, слива и др.). В некоторых случаях толщина воскового налета достигает 0,5 см. У злаков, хвощей наружные стенки клеток эпидермиса часто пропитываются солями кальция или соединениями кремния.

Нередко в клетках эпидермиса скапливаются различные продукты жизнедеятельности протопласта в виде цистолитов и других включений. Эпидермис, за некоторыми исключениями, состоит из одного слоя клеток.

Клетки эпидермиса у многих растений образуют волоски очень разнообразной формы. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, простыми и ветвистыми. Если клетки, составляющие волоски, древеснеют, то образуются шипы, как например у малины, шиповника, ежевики. Шипы являются защитным приспособлением. Защитное значение имеют также жгучие волоски таких растений, как крапива.

Если волоски эпидермиса очень короткие, их называют сосочками. Они распространены на лепестках цветков и придают им бархатистость. Войлочное опушение, покрывающее нижнюю поверхность листьев, характерно для растений, произрастающих в засушливых условиях: оно способствует уменьшению испарения. Если протопласт в клетках, образующих волоски, отмирает, они заполняются воздухом и кажутся белыми.

Большое практическое значение имеют эпидермальные волоски, образующиеся на семенах хлопчатника. Они состоят из одной клетки и имеют трубчатую форму. Стенки такого волоска состоят почти полностью из чистой клетчатки.

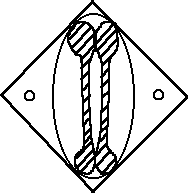

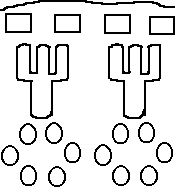

Строение устьиц

Для сообщения с внешней средой в эпидермисе растений образуются специальные приспособления, называемые устьицами.Устьице (от латинского stoma, — рот, уста)— это по́ра, находящаяся на нижнем или верхнем слое эпидермиса листа растения, через которое происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой. Пора состоит из пары специализированных клеток, называемых замыкающими, которые регулируют степень ее открытости. Под замыкающими клетками устьиц расположена подустьичная полость, через которую непосредственно и происходит газообмен. Воздух, содержащий углекислый газ и кислород, проникает внутрь ткани листа через эти поры, и далее используется в процессе фотосинтеза и дыхании. Избыточный кислород, произведённый в процессе фотосинтеза внутренними клетками листа, выходит обратно в окружающую среду через эти же поры. Также, в процессе испарения через поры выделяются пары воды. Наличие или отсутствие устьиц (видимые части устьиц называют устьичными линиями) часто используют при классификации растений.

У плавающих листьев на нижней части листа устьица отсутствуют, так как они могут впитывать воду через кутикулу. У подводных листев устьица отсутствуют совсем.

Устьица хвойных растений обычно спрятаны глубоко под эндодермой, что позволяет сильно снизить расход воды зимой на испарение, а летом — во время засухи.

У папоротников и мхов устьица отсутствуют.

Так как углекислый газ является одним из ключевых реагентов в процессе фотосинтеза, у большинства растений устьица в дневное время открыты. Проблема состоит в том, что при входе воздух смешивается с парами воды, испаряющимися из листа, и поэтому растение не может получить углекислый газ, одновременно не потеряв некоторое количество воды. У многих растений существует защита от испарения воды в виде закупоривающих устьица восковых отложений.

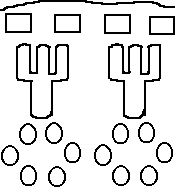

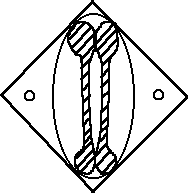

Устьица представляют собой высокоспециализированные образования эпидермы, состоящие из двух замыкающих клеток, между которыми имеется своеобразный межклетник, или устьичная щель. Щель может расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. Под щелью располагается дыхательная, или воздушная, полость, окруженная клетками мякоти листа. Клетки эпидермы, примыкающие к замыкающим, получили название побочных, или околоустьичных. Они участвуют в движении замыкающих клеток. Замыкающие и побочные клетки образуют устьичный аппарат.

Типы устьиц Число побочных клеток и их расположение относительно устьичной щели позволяют выделять ряд устьичных типов. Их изучением занимается наука стоматография. Данные стоматографии нередко используются в систематике растений для уточнения систематического положения таксонов.

Аномоцитный тип устьичного аппарата обычен для всех групп высших растений, исключая хвойные. Побочные клетки в этом случае не отличаются от остальных клеток эпидермы. Диацитный тип характеризуется только двумя побочными клетками, общая стенка которых перпендикулярна устьичной щели. Этот тип обнаружен у некоторых цветковых, в частности у большинства губоцветных и гвоздичных. При парацитном типе побочные клетки располагаются параллельно замыкающим и устьичной щели. Он найден у папоротников, хвощей и ряда цветковых растений. Анизоцитныйтип обнаружен только у цветковых растений. Здесь замыкающие клетки окружены тремя побочными, одна из которых заметно крупнее или мельче остальных. Тетрацитным типом устьичного аппарата характеризуются преимущественно однодольные. При энциклоцитномтипе побочные клетки образуют узкое кольцо вокруг замыкающих клеток. Подобная структура найдена у папоротников, голосеменных и ряда цветковых. Расположение замыкающих клеток относительно прочих клеток эпидермы у разных видов неодинаково. В одних случаях замыкающие клетки находятся на одном уровне с эпидермальными, иногда выступают над ними или, напротив, залегают значительно глубже (погруженные устьица). Последнее наблюдается у растений, приспособленных к засушливым условиям. Иногда углубления, в которых располагаются устьица, выстланы или прикрыты волосками. Называются они устьичными криптами.

Число и распределение устьиц на листе или побеге варьируют в зависимости от вида растений и условий жизни.

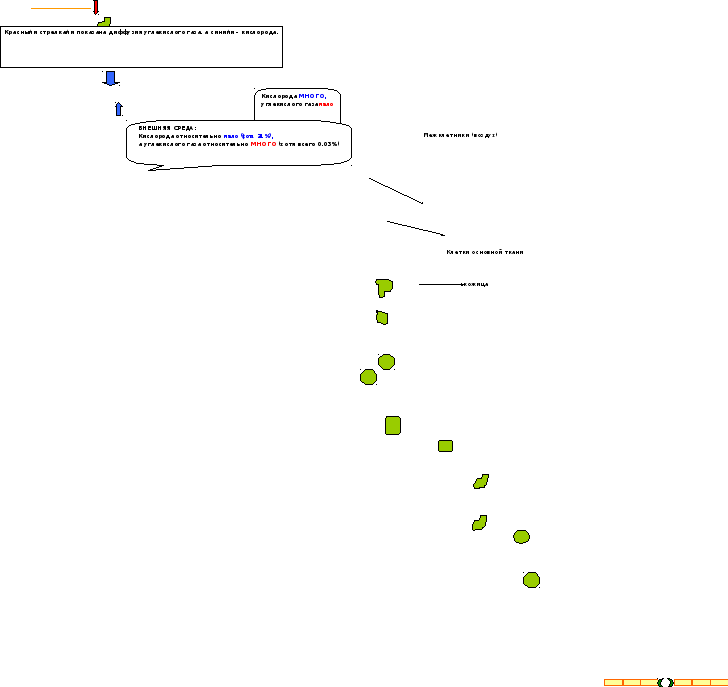

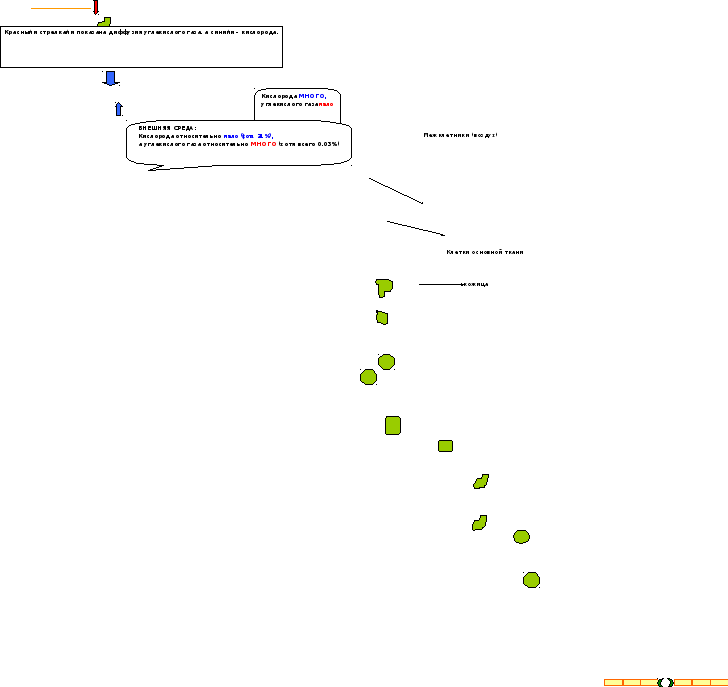

Принцип работы устьиц

На свету, когда растение фотосинтезирует и нуждается в притоке углекислого газа из атмосферы, устьичные щели открыты. Ночью они закрываются; замыкающие клетки закрывают просветы устьиц и в жаркое время дня, что предохраняет растение от большой потери воды, от увядания.

Т.к. устьичные клетки днем сильно фотосинтезируют, то в них образуется много сахара, который не успевает превратиться в крахмал. Получается, что внутри этих клеток – концентрированный раствор сахара, а в остальных клетках кожицы (которые не осуществляют фотосинтез) – сахара относительно меньше, а воды относительно больше.

Молекулы сахара гораздо крупнее молекул воды, они хуже проходят через мембраны клеток. Поэтому огромное количество молекул воды диффундирует туда, где воды относительно меньше, т.е. в устьичные клетки. Эти устьичные клетки наполняются поступаюшей водой и начинают растягиваться. При этом важно, что у них с разных сторон клеточная стенка неодинаковой толщины. Более тонкая клеточная стенка (обращенная к другим клеткам кожицы) растягивается, а толстый кусок клеточной стенки, обращенный к устьичной щели, наоборот, прогибается вслед за ней. Щель открывается.Механизм движения замыкающих клеток весьма сложен и неодинаков у разных видов. У большинства растений при недостаточном водоснабжении в ночные часы, а иногда и днем тургор в замыкающих клетках понижается и щель замыкается, снижая тем самым уровень транспирации. С повышением тургора устьица открываются. Считают, что главная роль в этих изменениях принадлежит ионам калия. Существенное значение в регуляции тургора имеет присутствие в замыкающих клетках хлоропластов. Первичный крахмалхлоропластов, превращаясь в сахар, повышает концентрацию клеточного сока. Это способствует притоку воды из соседних клеток и переходу замыкающих клеток в упругое состояние.

Общая площадь устьичных отверстий составляет лишь 1-2% площади листа. Несмотря на это, транспирация при открытых устьичных щелях достигает 50-70% испарения, равного по площади открытой водной поверхности.

Движение замыкающих клеток устьица основано на явлениях тургора и плазмолиза.

Благодаря присутствию хлоропластов в замыкающих клетках осуществляется фотосинтез с образованием сахаров, что в конечном итоге приводит к повышению в них осмотического давления. Это влечет за собой оттягивание воды из окружающих клеток эпидермиса, не содержащих хлоропластов, и увеличение объема замыкающих клеток. При повышении тургорного давления происходит растяжение более тонкой внешней стенки замыкающих клеток, которые вследствие этого искривляются, принимают подковообразную форму, и устьичная щель раскрывается. При потере воды замыкающие клетки выпрямляются, и это приводит к закрыванию устьица. Увеличение осмотического давления в замыкающих клет-

ках осуществляется не только в результате фотосинтеза, но и благодаря тому, что содержащийся в них крахмал способен на свету превращаться в сахар. В темноте в замыкающих клетках происходит превращение сахаров в крахмал, что приводит к падению осмотического давления; поэтому у большинства растений устьица начинают открываться с восходом солнца и к вечеру постепенно закрываются. В течение дня степень раскрывания устьиц регулируется условиями внешней среды. На движение устьиц оказывают большое влияние высокая температура (от 40° и выше), избыток минеральных веществ и неоднократное завядание, которые вызывают нарушение их деятельности. При этом устьица теряют способность закрываться, и растение погибает от высыхания.

Устьица расположены преимущественно в эпидермисе листьев, причем большая часть их сосредоточена на нижней поверхности листьев, что способствует менее интенсивному испарению.

Почему важно, чтобы устьица были закрыты ночью?

Потому что вместе с воздухом из устьиц выходит водяной пар, которого внутри больше, чем снаружи, и лист сохнет. Т.к. ночью растение все равно не осуществляет фотосинтез, то хорошо, что ночью устьичная щель закрыта.

Методика исследовательской работы

Для достижения поставленной цели и намеченных задач в работе использованы следующие методы исследования: анализ информационных источников, изучение биологии комнатных растений, (сбор отпечатков листьев, приготовление микропрепаратов для этого я воспользовалась методикой, приведенной авторами книги по биологии Грином, Стаутом и Тейлором), применяла микроскопирование, подсчет устьиц в поле зрения, оформление рисунков, статистический анализ, построение диаграмм.

Результаты исследовательской работы

В ходе исследовательской работы мною были получены отпечатки верхней и нижней кожицы листа около 100различных комнатных растений, изучены особенности строения, произведен подсчет количества устьиц в поле зрения. Работа эта настолько увлекательна и интересна!

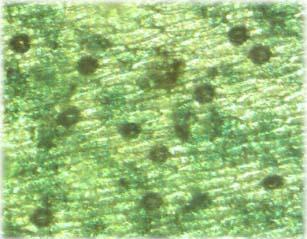

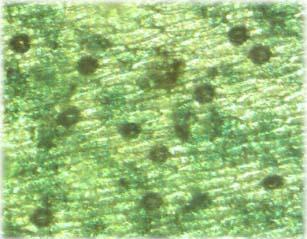

Берешь бесцветный лак, наносишь на небольшой участок листа, чтобы меньше вызвать повреждений, аккуратно снимаешь его пинцетом после высыхания, помещаешь на предметное стеклышко и микропрепарат готов. Под увеличением в 120 раз четко видны относительные размеры, форма и количество устьиц на листе.

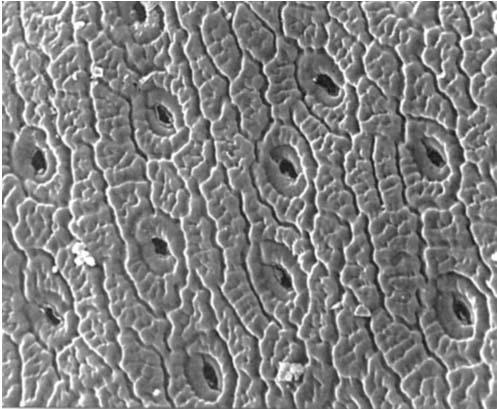

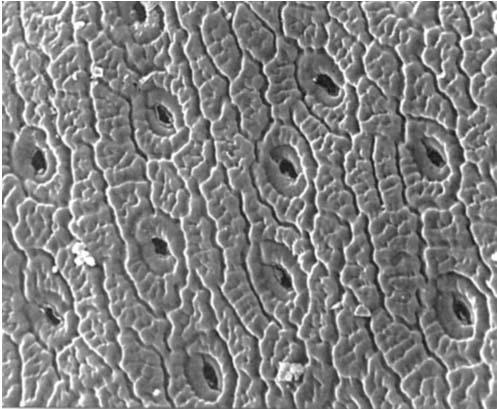

После того, как был рассмотрен под электронным микроскопом и проанализирован весь накопленный материал, были составлены сводная таблица и диаграмма строения устьиц.

Выявлены группы растений с особым строением устьиц.

Разработаны рекомендации по выращиванию данных растений.

В моем исследовании были изучены комнатные растения, применяемые в озеленении в школе и дома:

1. Диффенбахия

2. Бегония

3. Примула

4. Тредесканция

5. Каланхое

6. Сансевьера

7 Фикус

8 Кислица

9 Драцена

10 Монстера

11 Папоротник

12 Элодея

13 Декоративная капуста

14 Алоэ

15 Хлорофитум

Приготовлено и изучено 87 слепков кожицы листа и 25 микропрепаратов срывов эпидермиса.

В ходе работы: по данным исследования (по количеству и особенностям строения устьиц) выделены три группы комнатных растений, применяемые в озеленении (ксерофиты, гигрофиты, мезофиты)

Было установлено, что травянистые, мягкие листья имеют устьица, как на верхней, так и на нижней поверхности. У твердых кожистых листьев устьица почти исключительно расположены внизу листа. Количество устьиц в поле зрения у различных растений колеблется между 40 и 250. Наибольшее число устьиц находящихся на нижней поверхности листа из изученных растений у декоративной капусты — их 241. Растения влажных местностей имеют больше устьиц в поле зрения, чем растения сухих местобитания. Клетки кожицы вытянутые, прозрачные (где зеленые пятна – это плохо удаленная мякоть листа), плотно расположенные.

Но среди этих клеток попадаются странные образования в виде темно-зеленых кружков, состоящих из двух частей. Причем на некоторых из них виден посередине просвет, видимо, щель.

Если приглядеться, то видно, что эти темно-зеленые образования имеют зернистую структуру (видны хлоропласты), поэтому это фотосинтезирующие клетки.

Двудольные растения, как правило, в нижней части листа имеют больше устьиц, чем в верхней. Это объясняется тем, что верхняя часть горизонтально-расположенного листа, как правило, лучше освещена, и меньшее количество устьиц в ней препятствует избыточному испарению воды.

У однодольных растений наличие устьиц в верхней и нижней части листа различно. Очень часто листья однодольных растений расположены вертикально, и в этом случае количество устьиц на обоих частях листа может быть одинаково.

Количество устьиц сильно варьирует в зависимости от вида растения и от условий внешней среды. Так, у подсолнечника на 1 мм2 поверхности листа приходится в среднем 250 устьиц, у капусты — 300, у клена — 550 и т. д. Установлено, что небольшое затенение вызывает, как правило, сокращение количества устьиц.

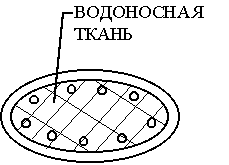

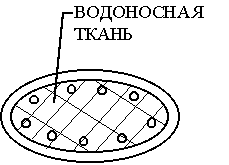

Расположение устьиц у разных растений также неодинаково. У однодольных (сансевьера, драцена) устьица образуют правильные параллельные ряды, тогда как у двудольных (капуста, подсолнечник и др.) они разбросаны в различных направлениях. Наряду с устьицами, предназначенными для газообмена и транспирации, у многих растений имеются водные устьица — гидатоды, выделяющие воду в капельножидком состоянии.

В целом, кожица состоит из тесно сомкнутых паренхимных клеток с извилистыми очертаниями. Клетки нижнего эпидермиса обычно более мелкие и более извилистые.

В верхнем эпидермисе в типичном случае сильнее развиты кутикулярные слои, однако опушение приурочено главным образом к нижней стороне листа. Здесь же, в нижнем эпидермисе обычно располагаются и устьица.

Правда, у водных растений, с плавающими листьями, устьица расположены в верхнем эпидермисе. В верхнем же эпидермисе преобладают устьица у некоторых растений, произрастающих на перегреваемых каменистых склонах.

Типичный эпидермис однослоен. Многослойные варианты связаны обычно с особыми экологическими условиями (как у Ficus).

Под эпидермисом залегает основная зеленая хлорофиллоносная ткань мезофилл. У большинства растений хлоренхима дифференцирована на столбчатую(палисадную) и рыхлую (губчатую) ткани. В типичном случае к верхней кожице примыкает столбчатый мезофилл, к нижней губчатый.

Эти две ткани соединяются посредством особых собирательных (воронковидных) клеток.

У многих растений: ветренниц, вейников, бамбуков столбчатая ткань замещается особыми ветвистыми клетками. На границе между палисадной и губчатой тканью располагаются мелкие ответвления проводящих пучков.

Характерным элементом многих листьев являются склереиды, придающие нежным листовым пластинкам дополнительную прочность.

Не менее свойственны листьям крупные клетки идиобласты с отбросами, например, кристаллами солей (как цистолиты у фикуса). В листьях они имеют особое значение. Так, у некоторых галофитов, растений, произрастающих на засоленных субстратах, единственный способ вывести избыток солей из организма опадание листьев.

Проводящая система в листе представлена сосудисто-волокнистыми коллатеральными закрытыми пучками. Характерно расположение проводящих тканей: ксилема располагается в верхней части пучков, флоэма ? в нижней.

Именно по этому признаку можно точно определить верх и низ листовой пластинки. Все другие признаки изменчивы, так, устьица могут находиться сверху и т. д.

Двудольные растения, в нижней части листа имеют больше устьиц, чем на верхней. Это,по-видимому, объясняется тем, что верхняя часть горизонтально-расположенного листа, как правило, лучше освещена, сильнее нагрета солнечными лучами и меньшее количество устьиц в ней препятствует избыточному испарению воды.

У однодольных растений число устьиц в верхней и нижней части листа различно. Очень часто их листья расположенных вертикально, имеют практически одинаковое количество устьиц на обоих сторонах листа .

У подводных листьев элодеи, у листьев папоротника устьица отсутствуют совсем.

У комнатных растений листья, находящиеся в условиях более благоприятного освещения, анатомически и морфологически отличаются от листьев, которые сильно затенены.

|

| Световые листья отличаются большей толщиной и жесткостью, кроме того, |

|

| клетки их кожицы имеют менее волнистые очертания и более толстостенны; |

|

| число устьиц на единицу поверхности листа более значительно. |

Особое анатомическое строение имеют листья сансевьеры.

Эпидермис у нее мощно развит.

Весьма своеобразны устьица. Замыкающие клетки имеют вид прямоугольников с закругленными концами. Средняя часть каждой из замыкающих клеток очень толстостенна, концевые же участки тонкостенны. Здесь же имеются пузыревидные вздутия. При повышении тургора они увеличиваются в размерах и устьичная щель раскрывается. Устьица у сансевьеры располагаются продольными рядами по обеим сторонам листа одинаково.

У листа драцены пластинка сильно ребристая. В ложбинках между ребрами в эпидермисе расположены особые толстостенные клетки, помогающие функционированию устьиц.

Весьма своеобразное строение имеют листья растений, приспособившихся переносить длительный засушливый период - ксерофитов, обитающие в условиях дефицита влаги.

Мясисто-сочные листья алоэ, имеют особый водоносный слой в мякоти листа. Они способны быстро накапливать и экономно расходовать влагу. Устьица на нижней поверхности листьев редки, их всего встретили 41.

Примером настоящих ксерофитов являются листья фикуса.

Он имеет:

В группу тенелюбов входят представители мелкотравья, образующие напочвенный покров: кислица, традесканция. Листья у них с большим количеством устьиц- 170-190.

Многие теневые растения относятся к группе гигрофитов. Гигрофиты обитают в условиях постоянной влажности воздуха и почвы. Именно такие условия складываются под пологом густого тропического леса.

Структура теневых листьев приспособлена к возможно полному использованию слабого, рассеянного света.

У таких растений даже эпидермис богат хлорофиллом. У бегонии клетки эпидермиса имеют конусовидную форму и работают как линзы, фокусируя лучи света.

Все эти примеры лишний раз подтверждают огромную пластичность листьев.

Выводы:

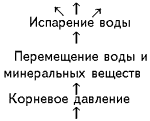

Таблица№1. Испарение воды листьями

| 1. Процесс | 2. Значение процесса | 3. Орган, в котором происходит процесс | 4. Ткань, участвующая в процессе |

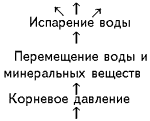

| Испарение – переход воды из жидкого состояния в пар

Пар – вода в газообразном состоянии (в межклетниках) | 1. Охлаждает поверхность листа

2. Перемещает минеральные вещества и воду

3. Регулирует корневое давление | Лист – часть побега (рисунок опыта) | Покровная ткань:

1) клетки прозрачные, плотно прилегают друг к другу;

2) есть устьица, обеспечивающие испарение |

Испарение воды листьями регулируется путем открывания и закрывания устьиц.

| 5. Клетки, участвующие

в процессе | 6. Роль процесса в обеспечении целостности организма | 7. Влияние окружающей среды на процесс |

| кол-во воды | испарение |

| днем | ночью |

| Клетки кожицы (рисунок)

Устьице (рисунок)

Две клетки, образующие щель |

| очень много

достаточно

недостаток воды | +

+

– | +

–

– |

Вот что мы увидели под микроскопом:

Живой лист

Отпечаток листа

Схема работы устьиц

За счет чего удаляется из устьица кислород, а заходит в устьице – углекислый газ?