Лекция: «Техника и приемы эффективного общения. Барьеры общения».

БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ - это факторы, которые способствуют потере и искажению смысла информации в процессе взаимодействия. Они приводят к снижению эффективности коммуникации, возникновению напряжения и отрицательных переживаний. Часто они становятся основной причиной конфликтных ситуаций. Все барьеры общения делятся на две группы: психологические и коммуникативные.

Психологические барьеры возникают в следствие индивидуально-психологических особенностей людей, которые вступают в процесс общения (скрытность, скромность, различия в типах темперамента), а также в результате особенностей отношений между партнерами (недоверие, антипатия). Определяющим для возникновения ситуаций непродуктивного общения становятся личностные аспекты. В связи с тем, что каждый человек воспринимает события и явления окружающего мира субъективно, оценивает их с точки зрения своего индивидуального опыта, ему иногда бывает сложно понять партнера по общению, у которого другая точка зрения и другие особенности восприятия.

Основные виды психологических барьеров:

Эстетические барьеры – возникают в ситуации, когда человеку не нравится внешний вид собеседника. Это может касаться особенностей его внешности, стиля одежды, определенных деталей гардероба.

Интеллектуальные барьеры – заключаются в отличиях типов мышления, скорости протекания мысленных операций и различиями уровня интеллектуального развития. Например, общение оптимиста и пессимиста не всегда можно назвать продуктивным, ведь один будет искать в любой ситуации плюсы и пути выхода, а второй – акцентировать внимание на негативе.

Интеллектуальные барьеры - барьеры некомпетентности, когда человек не разбирается в обсуждаемой теме, что вызывает у партнера по общению чувство огорчения или раздражения.

Мотивационные барьеры – проявляются, когда у людей разные цели. Это приводит к непониманию, искаженному восприятию информации.

Моральные или этические барьеры – эффективности общения мешает несовместимость нравственных позиций, принципов, взглядов.

Барьер установки – если у человека есть негативная установка по отношению к партнеру, то его слова воспринимаются не объективно, часто с внутренним протестом. Возникать он может в результате предыдущего опыта общения или на основе отзывов других людей.

Барьер отрицательных эмоций или плохого физического состояния – относятся к ситуативным барьерам. Иногда проблемы в общении возникают, когда у человека плохое настроение или самочувствие, и он не настроен на установление контакта с другими.

Коммуникативные барьеры возникают, если между собеседниками есть несоответствие словесного запаса. К этой группе также относятся проблемы, связанные с отсутствием аналогий понятий в разных языках и другие сложности перевода.

Основные виды коммуникативных барьеров:

Семантические барьеры – возникают, когда партнеры по общению под аналогичными понятиями подразумевают разные вещи. Например, один человек фразу «хороший метод достижения цели» понимает, как способ, который не навредит окружающим людям, а другой – как стратегию достижения желаемого любой ценой, даже если окружающие пострадают.

Логические барьеры – проявляются, если человек не умеет четко и последовательно выражать свои мысли. В таком диалоге нарушаются причинно-следственные связи, и часто происходит подмена понятий.

Фонетические барьеры – это плохая техника речи у говорящего. Когда слова звучат нечетко и непонятно, что затрудняет восприятие информации.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ?

Человека в современном мире невозможно представить без речевых коммуникаций. Каждый день приходиться общаться на работе или учебе, с друзьями или коллегами. Но настоящей проблемой может стать барьер, который мешает грамотно общаться с окружающими и отделяет человека от нормальной жизни. Один из самых распространенных барьеров - комплекс неполноценности. Люди с низкой самооценкой считают, что они хуже других, не видят своих достоинств и предпочитают проживать свою жизнь тихо и спокойно. Но на самом деле, стоит только сменить имидж, начать работать над собой и улыбаться трудностям, так потребность в общении появляется сама собой. Неуверенность в себе проходит с практикой. Психологи советуют не обходить людей стороной, а как можно чаще пробовать поддержать разговор. Еще одной проблемой в общении может стать и завышенная самооценка. Комплекс превосходства проявляется в предвзятом отношении к окружающим людям. Человек чувствует себя лучше остальных и считает, что разговаривать с ними можно неуважительно и свысока. Конечно, такое отношение никого не устраивает и контактов с такой личностью скорей всего будут стараться избегать. Но если человек сам понимает причину трудностей в общении, то справиться с ними поможет самоконтроль и лояльное отношение к обществу. При разговоре, можно попробовать найти в собеседнике положительные черты, благодаря этому беседа пройдет более комфортно для обеих сторон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для того, чтобы правильно с человеком взаимодействовать, нужно как можно больше о нем знать, и действовать в соответствии с его программой действий, а не со своей. Следует смиренно принять тот факт, что другие люди, даже те, которые вследствие обстоятельств являются нашими близкими, на самом деле – совершенно другие, мыслят, чувствуют и действуют не так как мы. Настоящая близость становится возможной только после достижения этого понимания и его практического воплощения. Начать общаться с людьми совсем не сложно. Живое общение действительно приносит огромное удовольствие и помогает добиваться поставленных целей.

Установление контакта.

Стадия установления контакта обязательно присутствует в любых переговорах.

Несколько важных советов:

- Следует различать установление контакта при телефонных переговорах и личной встрече: при телефонном маркетинге этот период должен быть значительно короче, потому что внимание собеседника рассеивается быстрее.

- Принципиально по-разному будет проходить установление контакта в зависимости от того, первая это встреча или мы уже знакомы с клиентом, что мы о нем знаем, есть у нас рекомендатели и общие знакомые.

- Не следует переоценивать значение этой стадии переговоров и воспринимать неудачу на данном этапе как приговор.

Существует несколько простых, но значительных моментов, к которым нужно быть готовым, чтобы установление контакта прошло успешно. Их мы и рассмотрим далее.

Правило сорока секунд

У нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление...

При личном общении первое впечатление о человеке, как правило, складывается в течение первых 30-40 секунд. Большое значение при этом имеет:

Внешний вид

Он должен соответствовать ситуации собеседования, например при посещении клиентов разного уровня достатка и социального статуса. Внешний вид должен быть разным в зависимости от того, какие цели вы преследуете: удивить, показать, что вы с клиентом решаете общие задачи, продемонстрировать свое превосходство и т. п. Нужно помнить об индикаторах деловой успешности (часы, ручка, в последнее время — мобильный телефон и другие аксессуары), на которые в первую очередь обращают внимание клиенты. Однако не следует забывать и о том, что демонстрация превосходства перед клиентом может оказать вам плохую услугу: задев самолюбие покупателя, вы сделаете дальнейшее общение некомфортным. Противоположная ситуация (т. е. клиент в чем-либо превосходит вас) также может сказаться негативно на последующем сотрудничестве.

Первые фразы

Они должны быть уверенными. Желательно произнести имя и отчество клиента (если вы его знаете) и представиться самому. Когда вы представляетесь, старайтесь избегать фраз: «беспокоит», «звонит», «отниму у вас совсем немного времени», — у клиента может сложиться впечатление о вас как о неуверенном в себе специалисте. Он заранее будет настроен на то, что вы пришли отнимать у него время. Подробнее на первых фразах, комплиментах и тезисах мы остановимся позже, так как это очень важные моменты.

В первых фразах всегда следует сослаться на договоренность (если она была), а также поинтересоваться, удобно ли собеседнику говорить (это особенно актуально при телефонном контакте). При личной встрече необходимо уточнить, каким временем располагает ваш собеседник.

Первые действия

Действуйте уверенно, без суеты (продумайте заранее верхнюю одежду в холодное время года). Предложите свою визитку. Перед тем как сесть, уточните, где удобнее расположиться.

Помните о невербальном языке (о нем мы более детально поговорим в отдельной главе). Не следует начинать подробный разговор стоя: это почти всегда производит впечатление неуверенности или поспешности. Кроме того, заранее подумайте о демонстрационных материалах: они должны находиться под рукой, их показ не должен вызывать затруднений ни у вас, ни у клиента.

Правило комплимента

Можно смело утверждать, что большинство людей чувствительны к комплиментам и даже любят их.

Постарайтесь заметить то, что человек выставляет напоказ (грамоты, дипломы, кубки, награды, охотничьи трофеи, цветы в горшках и т. п.), — он хочет, чтобы вы это отметили. Если бы он этого не желал, то спрятал бы эти предметы.

Скажите что-то приятное о внутренней и внешней отделке помещения, в котором находится учреждение, об организации труда персонала.

Если вы знаете о научной, публичной, социальной и тому подобной деятельности клиента, то сделайте комплимент и в отношении всех этих моментов.

Сошлитесь на мнения и позитивные отзывы других людей.

Отметьте занятость и востребованность человека. Подчеркните значимость человека в компании при принятии решений.

Сделайте личный комплимент. Комплименты, касающиеся внешности, одежды, обаяния и др., требуют особой осторожности. Чтобы не ошибиться, мне кажется, нужно быть хорошо знакомым с клиентом.

Невербальные сигналы.

Еще до начала разговора люди неосознанно следят за незнакомцами и "считывают" невербальные сигналы враждебности или дружелюбия.

Игра бровями. Когда люди, приближаясь, вскидывают брови (мгновенный жест, длящийся около одной шестой доли секунды), они показывают, что не представляют друг для друга угрозы. Мозг распознает этот сигнал на расстоянии полутора метров (впрочем, при необходимости подать сигнал можно и на более дальнем расстоянии - ваш визави на него среагирует). Большинство людей даже не осознают этого жеста, поскольку он почти всегда выполняется машинально и неосознанно. Дружелюбная игра бровями предусматривает короткий зрительный контакт, не дольше одной-двух секунд (в особенности с незнакомцами). Длительный зрительный контакт предполагает сильную эмоцию - знак либо расположения, либо вражды. Игра бровями должна быть естественной: неестественность проявляется в задержке фазы подъема. Неестественно вскинутые брови посылают враждебный сигнал.

Наклон головы. Наклон головы вправо или влево расценивается как жест, не представляющий угрозы, очень дружелюбный сигнал. Такое положение подставляет под удар одну из сонных артерий, расположенных на боковых поверхностях шеи. Люди, чувствующие угрозу, инстинктивно прячут сонные артерии, втягивая голову в плечи, а открывают шею при встрече с человеком, от которого ничего страшного не ожидают. Люди, склоняющие при общении голову набок, кажутся друг другу гораздо привлекательнее и заслуживающими доверия, более дружелюбными, честными и добрыми по сравнению с теми, кто все время держит голову прямо. Женщины наклоняют голову чаще мужчин (последние держат голову прямо, подчеркивая свое превосходство, - в деловых отношениях такой жест дает некоторое преимущество, но в неформальном общении поза может быть истолкована неверно).

Улыбка. Улыбка подразумевает уверенность, довольство и энтузиазм и, самое главное, свидетельствует о признании равенства с собеседником. Если вы хотите понравиться, улыбка должна быть искренней. Для нее характерны приподнятые уголки рта, движение скул вверх и появление морщинок вокруг глаз. Деланная улыбка часто получается кривой (у правшей она заметнее на правой стороне рта, у левшей - на левой), она лишена синхронности.

Зрительный контакт. Он работает вкупе с другими дружелюбными сигналами. Чтобы подать дружелюбный сигнал с помощью зрительного контакта, нужно посмотреть в глаза интересующему человеку, но не дольше секунды. Более долгий взгляд, вероятнее всего, будет воспринят как агрессия (в худшем случае - как попытка устрашения).

Как усилить положительный эффект во время разговора.

Прикосновение. Легкое мимолетное прикосновение во время общения с незнакомым человеком может произвести немедленный и продолжительный положительный эффект. Вежливая просьба о помощи, подкрепленная легким прикосновением к руке, оказывается более эффективной, чем выраженная только словами. Но метод следует использовать с большой осторожностью. Безопасно проверить силу новых отношений можно, случайно проведя пальцами по тыльной стороне ладони собеседника.

Подражание жестам. Копирование движений собеседника создаст благоприятное впечатление о вас. Если вы впервые встретились с человеком и хотите завоевать его дружбу, попробуйте сознательно копировать язык его жестов. Собеседник не будет осознавать, что замечает ваше подражание, поскольку оно вписывается в стандарт человеческого поведения и мозг не воспринимает его как нечто необычное. А отсутствие подражательного поведения может расцениваться даже как сигнал враждебности.

Наклон в сторону собеседника. Обычно во время разговора люди откидываются назад, если хотят увеличить дистанцию между собой и собеседником, отклоняются друг от друга туловищем или ставят ноги подальше от нежелательной персоны. Наклон в сторону собеседника означает готовность к дальнейшему развитию отношений. Если беседующие люди склоняются друг к другу, это указывает на то, что позитивные отношения уже установились.

Жестикуляция. Оживленная жестикуляция свидетельствует об интересе к тому, что говорит собеседник, и фокусирует на нем внимание, придает вербальной коммуникации выразительность и поддерживает взаимный интерес. Один из эффективных способов показать собеседнику, что вам интересно слушать его и вы ждете продолжения, - кивать головой. Двойной кивок предлагает ускорить темп изложения. Несколько кивков подряд или один медленный кивок - сигнал сделать паузу.

Умение задавать вопросы.

Беседа строится на УМЕНИИ ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.

Если мы с вами узнаем и выучим: какие же существуют в природе вопросы и для чего используется каждый тип, можно будет вести речь о том, что беседа для нас — это искусство. Итак — маленький ликбез, необходимый каждому, кто профессионально выслушивает людей.

Для начала, все вопросы делятся на: диагностические и терапевтические.

Диагностические вопросы задаются человеку сразу же, как только Вы начинаете с ним общаться. Задавать их позже — не имеет смысла. Общение начинается с диагностических вопросов.

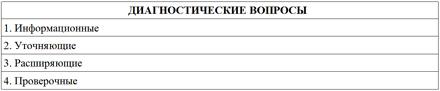

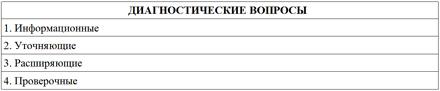

Диагностические вопросы бывают четырёх типов.

Информационные вопросы

Для того, чтобы понять — в чём проблемы человека, нужно, чтобы он что-то рассказал о себе. Но не все люди обладают этим умением, часто говоря о несущественных пустяках, несколько раз, по одному и тому же кругу повторяя свою историю.

Но для того, чтобы «вырвать» желаемую информацию, нам нельзя ни в коем случае устраивать что-то типа «допроса»...

Поэтому здесь мы пользуемся правилом Милтона Эриксона: «Если хочешь, чтобы человек рассказал тебе о своём брате — расскажи ему о своём».

Уточняющие вопросы

С этим вопросами обычно не возникает проблем — люди охотно вникают в нюансы и подробности своих дел. Кроме, разве что, одной проблемы... Мы почему-то часто сами пренебрегаем уточняющими вопросами (нам кажется, что «всё уже понятно»?).

А вот наши собеседники только и ждут от нас того, чтобы мы, наконец, задали им важный уточняющий вопрос!

Расширяющие вопросы

Это — вершина искусства беседы. Такие вопросы позволяют получить полную, объёмную психологическую картину события, происходящего с человеком.

Приведу пример. Обычно наш собеседник описывает лишь сухие факты произошедшего с ним. Но для построения целостной картины важно знать, что он при этом ЧУВСТВОВАЛ!

Какие испытывал телесные ощущения?

Люди не обращают внимания на реакции своего тела, а оно может «рассказать» очень многое. Именно для этого и используются расширяющие вопросы — они позволяют представить проблему в звуках, красках, вкусах, и прикосновениях.

Когда сухой отчёт станет (благодаря расширяющим вопросам) 3Д- кинофильмом, проблема и пути её решения будут более очевидны для всех.

Проверочные вопросы

Здесь, используя технику резюмирования (которую я уже описывала в предыдущих статьях), вы ещё раз пересказываете своими словами только что услышанное от собеседника. Это даёт возможность ему поправить Вас (если Вы не так поняли суть событий). Но, что главное — этот Ваш пересказ с вопросительным знаком в конце (Я всё говорю верно?) даёт человеку уверенность в том, что его действительно слушали и слушали внимательно, а не смотрели в этот момент на свой маникюр...

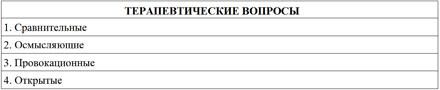

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

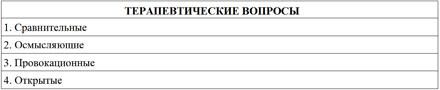

Они бывают также четырёх типов (достаточно условное, но удобное деление)

Сравнительные вопросы

«Всё познаётся в сравнении». Исходя из этой старой истины, мы и помогаем друг другу увидеть себя со стороны, в сравнении нашей ситуации с житейскими историями из другой области, или в сравнении нашей ситуации с подобными историями других людей. Здесь уместно использовать свой (или заимствованный) богатый опыт, примеры из литературы, кино, басен, анекдотов и притч...

Осмысляющие вопросы

Типичный осмысляющий вопрос это вопрос типа: «А что ты сам думаешь обо всём этом? « «Как ты можешь сам назвать такое поведение?»

Обычно люди осторожны в оценках или предпочитают вообще их избегать. Но нужно чтобы наш собеседник сам был готов сделать резюме своей истории, как бы он не избегал этого, как бы не переваливал это на Ваши плечи.

Когда человек сам осмысляет произошедшее с ним, он уже вплотную подошёл к самостоятельному решению своей проблемы...

Провокационные вопросы

Это вопросы, которые выводят собеседника на заранее заготовленный Вами результат. Провокационный вопрос должен метко бить в цель, это должно быть «предложение, от которого невозможно отказаться». Это — чистое манипулятивное терапевтическое вмешательство, но и оно иногда необходимо для пользы.

Открытые вопросы

Об умении задавать открытые вопросы, я недавно написала очень обширную статью, к которой Вас и отсылаю. Однако, скажу всё же несколько слов.

Открытый вопрос — это, по сути, простое приглашение к монологу. Сигнал: «Говори — я буду тебя слушать». Многие люди открываются при этом, как кран с горячей водой, которую включили только пять минут назад во всём районе — радостно бурно и не без громкого шума.

Приемы активного слушания.

Активное слушание довольно часто называют также вдумчивым. Таким образом, у собеседника появляется некоторое время для того, чтобы осмыслить сказанное, обдумать свою речь, возможно даже что-то добавить. Высока вероятность, что после высказывания своих мыслей и взглядов, говорящий уже ощутит некоторую доверенность к собеседнику и решится сказать то, чего раньше он не хотел говорить.

Для того чтобы извлекать как можно больше информации из разговора, нужно запомнить несколько правил активного слушания:

• необходимо постоянно сосредоточиваться на словах собеседника;

• необходимо помнить о собственных интересах;

• необходимо воспринимать речь собеседника в целом.

7