| научатся давать определения терминов, понятий по тематике урока; объяснять отличия численного масштаба от именованного и линейного; определять расстояние между объектами по карте с помощью масштаба; переводить численный масштаб в именованный, линейный и наоборот; решать задачи на определение масштаба карты; оценивать величину масштаба при составлении карты.

| Познавательные. Находить достоверные сведения в источниках географической информации; анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части); обобщать тематическую информацию; формулировать выводы; определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения. Регулятивные. Определять цель, проблему в процессе учебной деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; самостоятельно исправлять ошибки. Коммуникативные. Излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помощью учителя и самостоятельно; осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). | аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать их, осознавать черты своего характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осознавать и проявлять себя гражданином России, осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, роль географических карт в процессе изучения географии и в повседневной деятельности понимать эмоциональное состояние других людей; сформировать учебно-познавательный интерес к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; понимать и принять правила работы при проведении практической работы. |

| 2. Актуализация знаний. Цель: анализ проверочной работы по теме «Земля во Вселенной». | Организует проведение анализа проверочной работы по теме «Земля во Вселенной». | Выполняют работу над ошибками проверочной работы по теме «Земля во Вселенной». | Приложение 1 Итоговый урок по теме «Земля во Вселенной». Тестовое задание. В состав Солнечной системы входит а) 6 планет б) 7 планет в) 8 планет г) 9 планет Следствием взаимного притяжения Земли и Луны является а) изменение продолжительности светового дня б) возникновение приливов и отливов в) смена времён года г) изменение температуры на поверхности Земли Выберите верное утверждение о географических координатах. а) Географическая долгота отсчитывается от экватора. б) Географическая широта бывает западной и восточной. в) Значение географической долготы изменяется от 0° до 360°. г) Значение географической широты изменяется от 0° до 90°. Выберите верное утверждение. 1) Географическая долгота отсчитывается от Гринвичского меридиана. 2) Значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам. А. верно только 1 Б. верно только 2 В. оба верны Г. оба неверны Установите соответствие между датой и положением Солнца. | дата | положение Солнца | 21 марта 22 июня 23 сентября 22 декабря | Солнце в зените над Северным тропиком Солнце в зените над Южным тропиком Солнце в зените над экватором

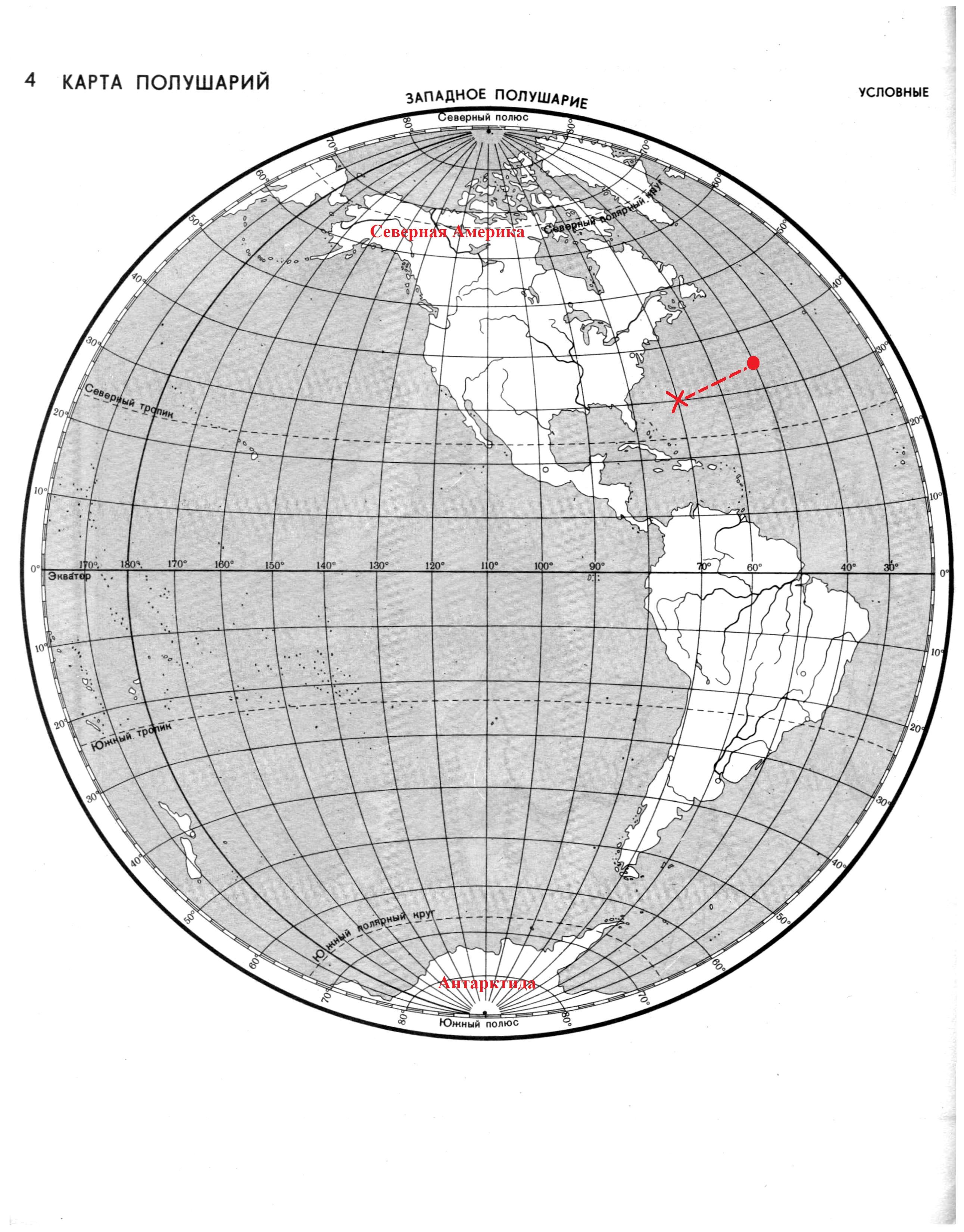

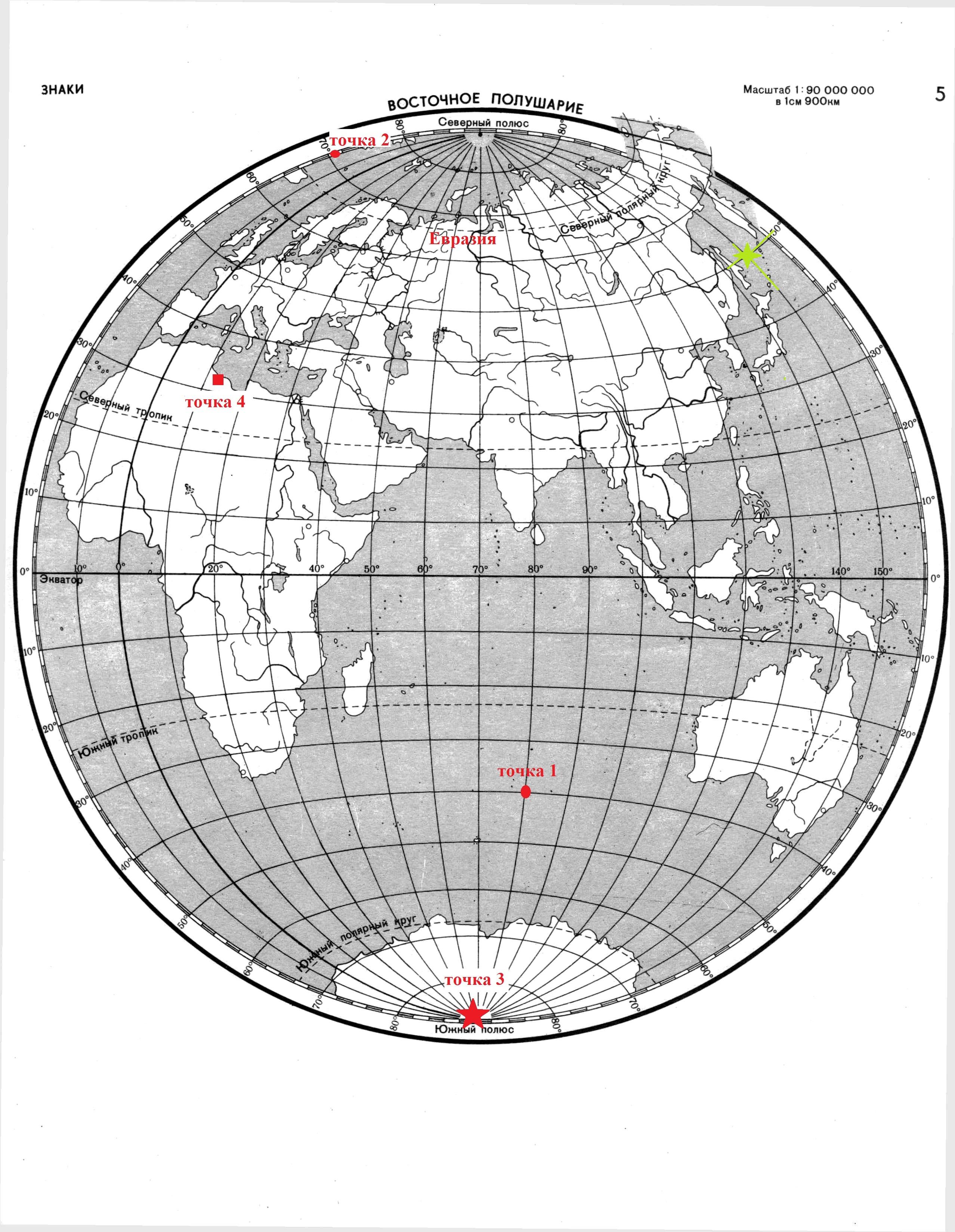

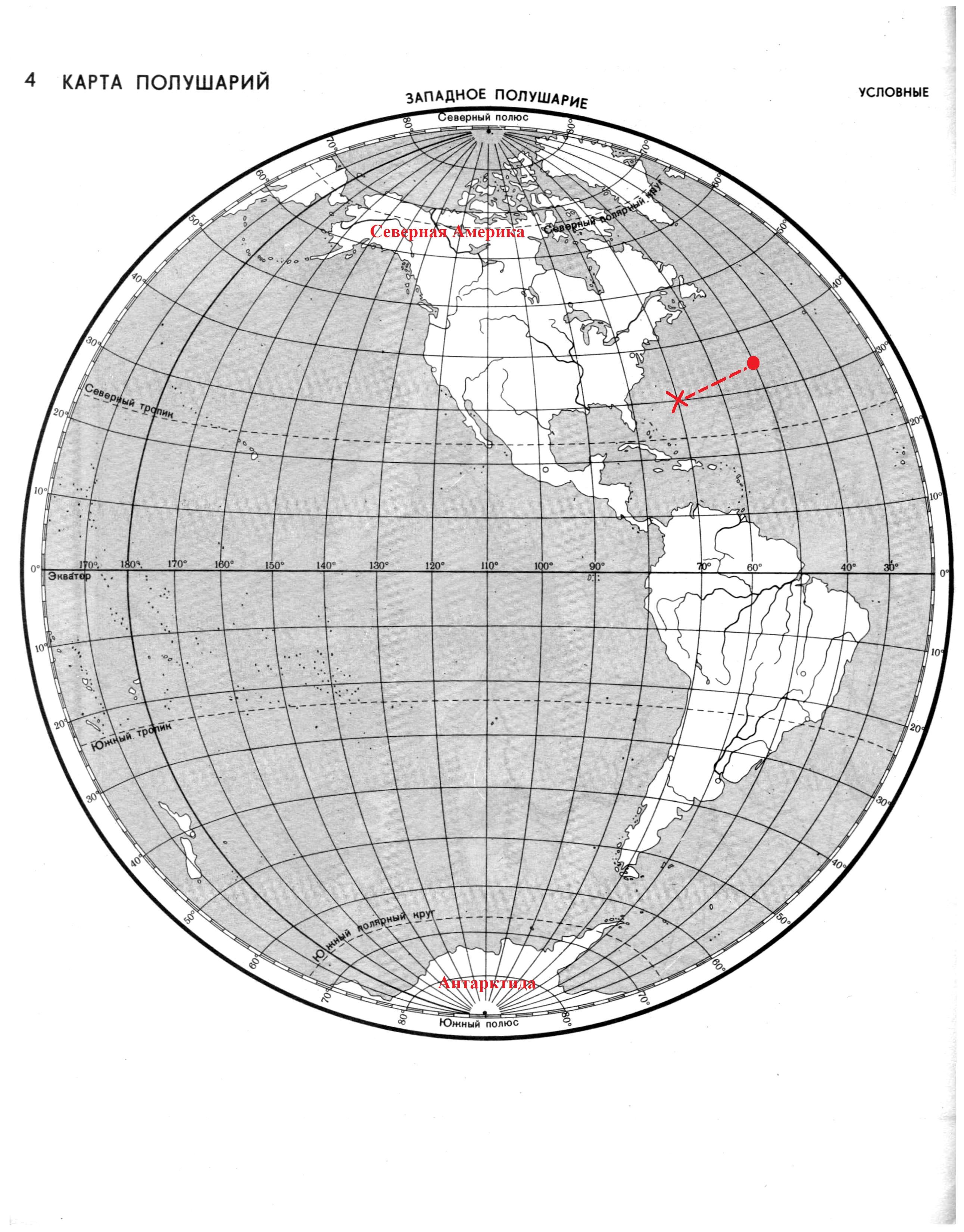

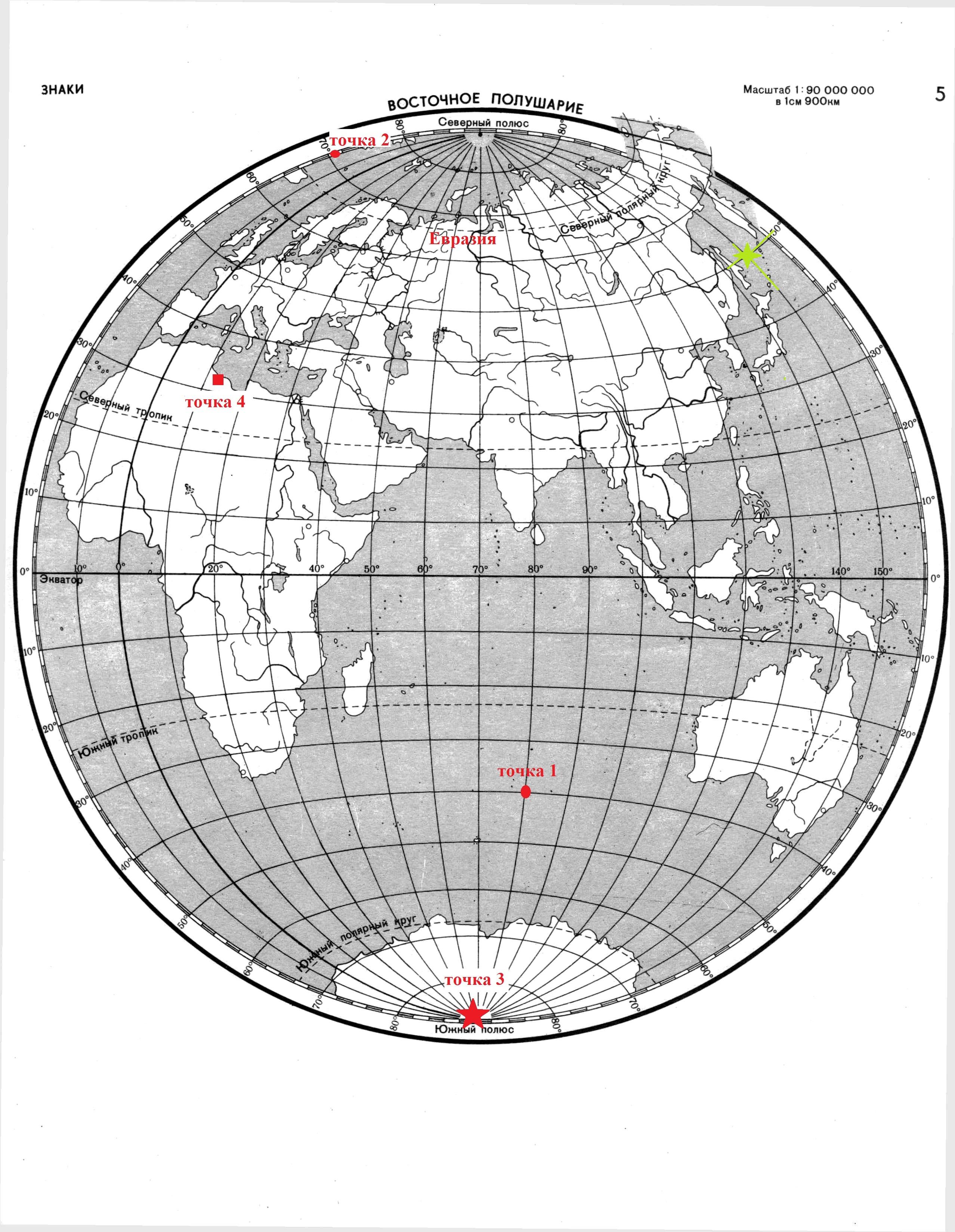

| Установите соответствие между особенными днями года и утверждениями, их характеризующими. | дата | положение Солнца | день весеннего равноденствия день летнего солнцестояния день осеннего равноденствия день зимнего солнцестояния | в северной полярной области полярная ночь Северное полушарие получает больше солнечного света и тепла оба полушария одинаково освещены | Установите соответствие между условными линиями на карте и значениями географической широты. | условная линия | географическая широта | Северный тропик Северный полярный круг Южный тропик Южный полярный круг | 66,5° с.ш. 23,5° ю.ш. 23,5° с.ш. 66,5° ю.ш. | Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, ___1______при движении от экватора к __2_____ . Дополните утверждение. Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен ___1_____, а на юге ____2____. О каком поясе освещённости говорится в описании? Данный пояс освещённости в течение всего года получает большое количество солнечного тепла и света. На параллелях, ограничивающих пояс, солнце бывает в зените по одному разу в год, а между данными параллелями — по два. Картографический практикум На корабле, идущем из Европы в Австралию, возник пожар. С корабля по радио сообщили, что судно находится на 40°ю.ш., 80° в.д., капитан просит о помощи. Обозначьте на контурной карте точкой № 1 то место, куда надо направиться для оказания помощи терпящим бедствие. В феврале 1937 года льдину, на которой находилась станция «Северный полюс», отнесло течением далеко к югу и разломило на части. Морякам ледоколов «Таймыр» и «Мурманск», направляющимся для спасения лагеря, по радио постоянно сообщали со станции «Северный полюс» о её местонахождении. 19 февраля 1937 года экспедиция папанинцев была снята со льдины примерно на 71° с.ш. 20° з.д. Обозначьте это место на контурной карте кружком и подпишите точка № 2. Вертолёт должен сделать посадку в точке, от которой все направления идут только на север. Укажите географические координаты этой точки. На контурной карте обозначьте её звездочкой и подпишите точка № 3. В районе, который расположен на 33° с.ш. 13°в.д., однажды была отмечена температура воздуха +58 °С. Обозначьте это место на контурной карте квадратиком и подпишите точка № 4. Самолёт, летевший из Англии в Америку, упал в море на 30° с.ш. 70° з.д. Лётчик в резиновой лодке плыл долго на северо-восток и был подобран на корабль на 36° с.ш. 50° з.д. Обозначьте место падения самолёта крестиком, путь лётчика в резиновой лодке — пунктиром, а место встречи с кораблём — кружочком. Подпишите материки, на которых можно наблюдать явление полярного дня и полярной ночи. КЛЮЧ Тестовое задание. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | А |

|

|

| Х | 3 | 3 | 3 |

| | Б |

| Х |

|

| 1 | 2 | 1 |

| | В | Х |

|

|

| 3 | 3 | 2 |

| | Г |

|

| Х |

| 2 | 1 | 4 |

| |

| 8 | уменьшается полюсам | |

| 9 | северным полярным кругом северным тропиком | |

| 10 | тропический |   Дополнительный вопрос. База рыболовной флотилии расположилась на 50° с.ш. 150° в.д. По распоряжению начальника флотилии суда должны отправиться на промысел в следующих направлениях от базы: судно № 1 на север, на расстояние 500 км; судно № 2 на запад, на 800 км; судно № 3 на юг, на 1200 км; судно № 4 на восток, на 1000 км. Обозначьте на контурной карте точкой местонахождение базы, а направления промысловых судов от базы до их конечных пунктов — стрелками. Дайте названия судам рыболовной флотилии, их названия подпишите на маршрутных линиях. |

| 4. Изучение нового («открытие новых знаний») Цель: создать условия для ознакомления учащимися с географическими картами.

4.1. Географическая карта. Цель: организовать формирование понятия «Географическая карта»

4.2. Масштаб. Цель: организовать формирование знаний о масштабе.

|

Организует формулировку понятия «Географическая карта».

Организует формирование знаний о масштабе.

|

Обсуждение ответа на вопрос

Записывают определение

|

Незнакомый человек просит объяснить дорогу до какого-либо объекта. Как объяснить человеку маршрут движения? Можно, конечно, рассказать. Например: идите прямо, потом за красным забором поверните налево, потом снова прямо, затем дойдите до развилки и поверните направо, потом пересекаете железную дорогу, спускаетесь вниз под горку, вдоль речки пройдите немного направо и у мостика ещё раз у кого-нибудь спросите. Скорее всего, услышавший всё это, начнёт спрашивать дорогу, ещё не доходя до мостика. Гораздо проще нарисовать на бумаге этот маршрут, указав на нём и красный забор, и развилку, и железную дорогу, и речку, и мостик.

Ещё в глубокой древности люди изображали местность, на которой они жили. Первые картографические изображения появились несколько тысячелетий назад. Их делали на камнях, бивнях мамонта, бересте. Первые карты появились для таких целей: как показать, где что находится, как до этого добраться и при этом не заблудиться. Первые карты были похожи на рисунки. Но современная карта — это не рисунок. Географическая карта — это чертёж местности. Чем чертёж отличается от рисунка? Отличается тем, что он делается с соблюдением определённых, причём очень строгих правил. Если же они делают чертёж с соблюдением всех правил, то он у всех получится одинаковым. А значит, он одинаково понятен всем, кто на него смотрит. Изображение на рисунке сразу понятно каждому. А для того чтобы понимать, что изображено на чертеже, нужно уметь его читать, то есть знать правила, по которым он выполнен. Географическая карта — это чертёж местности, выполненный в системе географических координат с помощью масштаба и условных знаков.

Слово «масштаб» немецкое и означает нечто странное — «мерная палочка». Карта — это уменьшенный чертёж местности, по площади равный изображённой на ней местности. Сложить её трудно, да и в карман не положишь. Поэтому при вычерчивании карты расстояния уменьшаются. Но уменьшаются не на глазок, а в определённое количество раз. Масштаб показывает, во сколько раз изображение объекта на карте уменьшено по сравнению с его реальными размерами на местности. На карте масштаб обязательно указан. Без него мы не разберёмся с расстояниями на карте. Существует несколько способов записи масштаба. он указывает, во сколько раз изображение уменьшено на карте; записывается масштаб 1:10 000, это означает, что изображение на карте уменьшено именно в 10 000 раз. Читать эту запись можно так: «Масштаб — одна десятитысячная», «Карта десятитысячного масштаба». длина линии на карте в 1 см соответствует длине линии на местности в 10 000 см (изображение на карте уменьшено в 10 000 раз). если на местности расстояние составляло – 100 м, то на карте это будет выглядеть отрезком длиной в 10 000 раз меньше, то есть 0,01м,или 1 см. А это значит, что на нашей карте 1 см соответствует 100 м на местности. расшифровывается численный масштаб, переводя сантиметры в метры или километры. на карте изображают короткую линейку с сантиметровыми делениями, где указывается, какому расстоянию на местности соответствует один сантиметр в масштабе этой карты. Линейный масштаб позволяет производить определение расстояний по карте без вычислений. Мы просто прикладываем иголки измерителя к интересующему нас отрезку на карте, а потом к линейке масштаба. И всё — мы сразу узнаём расстояние на местности. способы записи масштаба численный масштаб – 1:10 000, именованный масштаб – в 1 см – 100 м, линейный масштаб – на карте изображают короткую линейку с сантиметровыми делениями Масштаб карты может быть разным. Уменьшать реальные размеры территории можно в какое угодно число раз. Чем сильнее мы уменьшили расстояние на местности, тем мельче изображение на карте, тем мельче масштаб. Какой масштаб мельче — 1:1000 или 1:1 000 000 (тысячный или миллионный)? Мельче миллионный. Так как масштаб показывает, во сколько раз уменьшено изображение. Понятно, что изображение, уменьшенное в 1 000 000 раз, должно быть мельче, чем уменьшенное в 1000 раз. Выбор масштаба зависит от размеров участка земли, который мы хотим изобразить на карте. Чем больше территория, изображаемая на карте, тем мельче должен быть масштаб. |