ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Борисова Светлана Александровна

учитель биологии

ГБОУ СОШ № 23 им. Б.А.Кучера

г.Севастополя

Аннотация: в данной статье рассмотрен один из видов интеллектуальной деятельности, лежащий в основе одного из инновационных методов обучения: технология развития критического мышления, направленный на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную информацию, посредством включения учащихся в интерактивный процесс. Особое внимание уделяется структуре урока и приёмам данной технологии.

Ключевые слова: технология развития критического мышления, структура урока, приёмы технологии развития критического мышления, трудности данной технологии.

Совершенствование российской системы образования предполагает обеспечение высокого качества образования, что в современных условиях совпадает с общими принципами его реформирования в мире и в России. Что связано современными достижениями в области технологий обучения, средств массовой информации и связи, быстрое развитие и широкое применение разнообразных технических средств. В условиях модернизации современное образование строится на основе качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели. Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и умения применять эти знания в практической деятельности. Одной из основных целей образования является развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться.

В период осознания новых социально-значимых и личных целей бытия перед каждым человеком и всем обществом возникает нелегкая задача: уметь анализировать происходящие события; быть терпимым к иной точке зрения на происходящие события; рассматривать предположения как гипотезы, нуждающиеся в проверке, и отказываться от тех, которые этой проверки не выдерживают; выработать установку на критическое отношение к себе и окружающему миру.

В постановке целей деятельности, их корректировке в разные периоды жизни педагогика выполняет социальный заказ общества и государства, в настоящее время руководствуясь национальной доктриной образования в Российской Федерации и логикой развития педагогического знания. Среди основных целей образования особо выделяют: "разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности; формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения..." [5, с.234].

Эти цели не могут быть достигнуты без уточнения и пополнения нашего знания о природе творческого и критического мышления, а также о приемах и средствах его развития.

Известный американский психолог и педагог Дайана Халпер в своем труде «Психология критического мышления» пишет: «Самый дорогостоящий товар в Америке – это мыслящие и образованные взрослые люди. Цель системы образования должна состоять в том, чтобы их было как можно больше». Это высказывание как нельзя более точно характеризует сегодняшнее отношение большинства развитых стран к столь важной социальной сфере, как образование. Высшим приоритетом в нем становится не столько приобретение учащимися большой суммы знаний, сколько развитие у них интеллектуального и творческого потенциала, позволяющего в дальнейшем продуцировать новые знание, которое в практическом воплощении послужит источником устойчивого развития государства, нации, позволит ей получить технологическое превосходство над другими странами. [2]

В современных условиях информационной цивилизации каждый человек должен уметь мыслить. Такое понимание важности «хорошего» мышления привело постепенно к выработке нового концепта – критического мышления, а идея его развития получила совершенно особое место в современном образовании, где она рассматривается как приоритетная задача, подчиняющая себе все прочие. Итак, критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

Для того чтобы понять суть технологии критического мышления необходимо понимать, что такое мышление человека.

Мышление - это всегда активный процесс, как говорил А. Н. Леонтьев: мышление начинается с «презентации»; объект презентуется сознанию; мышление всегда протекает на уровне осознанного [9, с.256].

Итак, мышление начинается с проблемной ситуации, мышление – это аналитико-синтетическая деятельность. Махмутов М.И. в своей статье "Интеллектуальный потенциал россиян" пишет, что наиболее ценными в педагогике считаются такие виды мышления как: логическое, творческое и критическое, отражающие высший уровень интеллектуальных способностей человека [6, с.219].

В настоящее время существует большое разнообразие мнений и оценок о критическом мышлении: с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, так как предполагает спор, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» и т.д. Хотя термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выготский, в профессиональном языке педагогов-практиков в России его стали употреблять сравнительно недавно.

Суть технологии критического мышления:

- учитель перестает быть главным источником информации;

- трехфазовая структура урока: стадия вызова, осмысления и рефлексии;

- оценивание может быть как качественным, так и количественным;

- большое количество (более 40) педагогических приемов: кластеры, «инсерт»,

«фишбоун», резюме, круглый стол, синквейн, тонкие и толстые вопросы, рассказ предположение по ключевым словам, карта познания, мозговой штурм, перепутанные логические цепочки и т.д.

Подробно рассмотрим структуру урока:

Первый этап - фаза вызова. Часто отсутствие результативности обучения объясняется тем, что учитель конструирует процесс обучения, исходя из поставленных им целей, подразумевая, что эти цели изначально приняты обучающимися как собственные. Вспомним, что мы усваиваем лучше всего. Обычно это информация по той теме, о которой мы уже что-то знаем. Когда нам проще принять решение? Когда то, что мы изучаем или делаем, согласуется с имеющимся опытом. Итак, если предоставить возможность обучающемуся проанализировать то, что он уже знает об изученной теме, это создает дополнительный стимул для формулировки им собственных целей - мотивов. Именно эта задача решается на фазе вызова. Немаловажным аспектом при реализации фазы вызова является систематизация всей информации, которая появилась в результате свободных высказываний обучающихся [5, с.234].

Поэтому, в процессе реализации стадии вызова важно: давать обучающимся возможность высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем; фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» и «неправильных» высказываний; сочетать индивидуальную и групповую работу: индивидуальная позволит каждому обучающемуся актуализировать свои знания и опыт; групповая – услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться.

Роль педагога на этом этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать обучающихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от обучающихся.

Обучающиеся при этом должны: развивать в себе уверенность и понимание ценности своих мнений и идей; активно участвовать в учебном процессе; с уважением выслушивать различные мнения; быть готовым как формулировать свои суждения, так и воздерживаться от них.

Обучающиеся, взаимодействуя друг с другом, занимаются постановкой проблемы, личностно значимой для них. Это требует от обучающихся в подавляющем большинстве случаев самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их использования.

Необходимо заметить, что в выборе приемов должна соблюдаться определенная последовательность и логика. Например, если на этапе вызова применялись “ключевые термины” или “перепутанные логические цепочки”, то на этапе рефлексии целесообразно вернуться к выполненным заданиям и предложить повторно выстроить предложенные события или понятия в хронологической или причинно-следственной последовательности [10, с.356].

Второй этап - фаза осмысления. Этот этап можно назвать смысловой стадией. На большинстве занятий, где изучается новый материал, эта фаза занимает наибольшее время. Происходит знакомство с новой информацией в процессе её изложения учителем, реже – в процессе чтения или просмотра видеоматериалов. Одним из условий развития критического мышления является отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом. Именно данная задача является основной в процессе обучения на фазе реализации. Организация работы на данном этапе может быть различной. В процессе реализации смысловой стадии главная задача состоит в том, чтобы поддерживать активность обучающихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова. Так же на смысловой стадии обучающиеся продолжают самостоятельно конструировать цели своего учения. Обучаемые могут найти ответы на ранее заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы затруднения. Важно, на этом этапе мы стимулируем обучающихся к постановке новых вопросов, поиску ответов через контекст той информации, с которой обучаемые работают [8, с.236].

Третий этап - фаза рефлексии. Рефлексия (reflection – an idea or opinion or statement resulting from deep and careful thought) пришло в русский язык из английского языка и является синонимом таким более привычным словом, как «обратная связь», «отдача», «самооценка и самоанализ», «взаимопонимание и взаимодействие». Рефлексия – размышление, самонаблюдение, самопознание, форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий и законов.

Роберт Бустром отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления… Рефлексивное мышление означает фокусирование вашего внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку и выбор». В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание. На третьей же стадии процесса рефлексия становится основной целью деятельности и педагогов, и обучающихся [4, с.256].

Работа на стадии осмысления индивидуальна. Обучающиеся знакомятся с новым материалом. У каждого из них это происходит в соответствии с поставленными целями, возникшими на стадии вызова.

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения. Но этот анализ мало понятен, если он не обращен в словесную форму, устную или письменную. Именно на этом этапе хаос мыслей, возникающий в сознании на стадии осмысления, структурируется, превращаясь в новое знание. Возникающие вопросы и сомнения могут быть разрешены. В процессе обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного обучаемые имеют возможность осознать, что один и тот же текст может вызывать различные оценки, отличающиеся по форме и по содержанию. Некоторые из суждений других обучающихся могут оказаться вполне приемлемыми для принятия их как своих собственных. Другие суждения вызывают потребность в дискуссии.

Этап рефлексии можно провести в устной форме: диалог между одним обучающимся и педагогом, диалог между двумя обучающимися, отдельные реплики со стороны разных обучающихся, возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям, беседы или обсуждения, игровые методы, круглый стол или же письменной форме: анкетирование и опросы с использованием различных методик: ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из предложенных вариантов, расстановка по степени важности, согласие\несогласие с утверждениями. Графические, схематические способы представления информации в виде таблиц, графиков, диаграмм, кластеров. Творческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение.

Для реализации рефлексивного подхода очень важная роль отводится педагогике альтернативности – педагог предлагает различные пути, способы достижения образовательных целей, выбор за обучающимся. Право выбора формирует такие важнейшие навыки у обучающихся как: независимость и оригинальность суждений, способность к самоопределению, ответственность за сделанный выбор.

В любом случае этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления.

Таким образом, на стадии рефлексии обучающиеся систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным.

Особенностью данной педагогической технологии является то, что обучающийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом [7, с.176].

Существуют конкретные приемы развития критического мышления учащихся, которые необходимо использовать на учебных занятиях:

Кластеры - («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией занятия в целом. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Кластер – графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке.

Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы получаем при обычной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков.

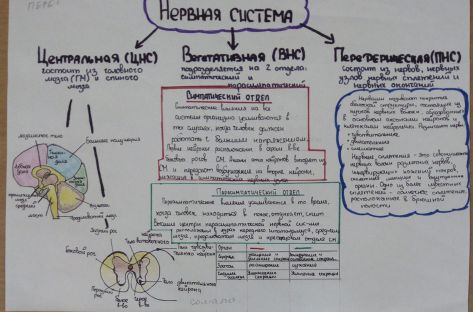

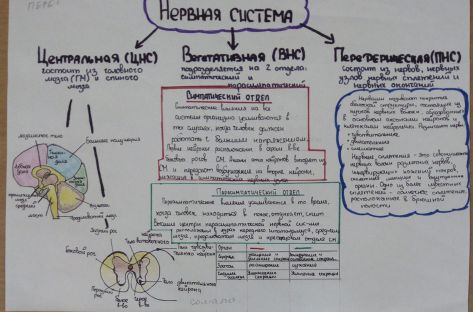

На уроках биологии этот прием имеет большой потенциал и на стадии рефлексии: исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации. Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздями» (см.рисунок 1). [1]

Рисунок 1. Кластер выполненный на уроке

Следующий прием часто мною используемый на уроках биологии - фишбоун (Д. Баланка). Нередко в тексте или объяснении преподавателя на занятиях содержатся те или иные учебные проблемы. Они обсуждаются, идет поиск их решений. Вместе с тем иногда эти проблемы обозначены неявно. В этом случае обучающиеся могут не обратить на них внимания или будут испытывать затруднения при поиске их решения. Разрешить проблему можно только тогда, когда сам ясно видишь все ее аспекты. Лучше всего если проблема рассматривается с разных сторон, а решение опирается на достаточно ясную фактическую базу. “Fish bone” – «рыбья кость». В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних отмечаются причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых обучающиеся по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть, факты. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений. При этом технология работы может варьироваться (см.рисунок 2).

Рисунок 2. Прием «фишбоун».

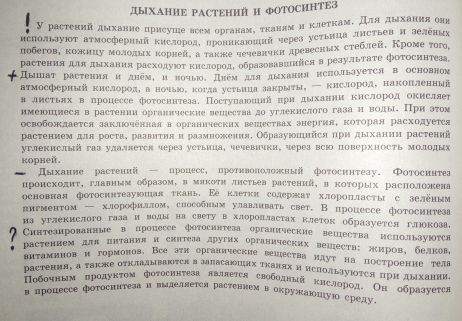

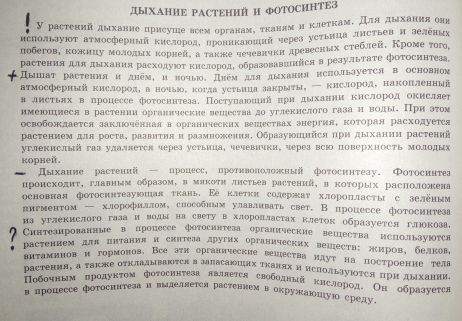

Прием «инсерт». (I- interactive, N- notion, S- system, E- effective, R- reading, T- thinking) – маркировка текста на полях значками по мере его чтения или интерактивная, познавательная технология эффективного чтения. Делает зримым процесс накопления информации. Во время чтения текста обучающиеся делают на полях пометки, а после этого заполняют таблицу, в которой прописывают заголовки граф. Этот приём работает на стадии осмысления содержания.

«! » – уже знал; «+» – новое; «-» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы (см.рисунок 3).

Рисунок 3. Прием «инсерт».

Часто на стадии рефлексии я использую прием эссе – произведение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему, ориентация на разговорную речь. Данная методика направлена на диагностику исследовательских умений, умение подбирать источники информации. Основным требованием к использованию данной методики является самостоятельное проведение исследования. Эссе должно включать следующие части, отвечающие следующим требованиям: краткое содержание, в которое необходимо (четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; кратко описать структуру и логику развитие материала; сформулировать основные выводы); основная часть эссе (содержит основные положения и аргументацию) и заключение содержит следующее: (четкое выделение результатов исследования и полученных выводов, обозначение вопросов, которые не были решены и новые вопросы) [3].

Концепция критического мышления предполагает выстраивание адаптивной модели обучения, ориентированной на поведение как базовый тип взаимодействия с миром. Согласно этой модели сознание суть предмет темный, неподдающийся адекватному описанию. При этом единственное, что мы можем себе позволить – это схватывать и описывать поведенческие реакции. Педагог в этом смысле призван создавать различные поведенческие ситуации (чем они богаче, тем лучше для развития обучающегося).

Трудности, которые может испытывать педагог, работая в данной технологии.

Реализовать полностью урок в данной технологии в рамках классно - урочной системы очень сложно (как и другой любой). Не на каждый урок технология применима. Иногда урок приходится сдваивать, формировать модуль.

Не все дети способны работать с большим объёмом информации. Техника чтения не у всех одинакова, не все синхронно могут работать.

Большие моральные, временные и материальные затраты. Учащемуся готовится целый пакет заданий и текстов.

Затруднения в выставлении оценок. Например, когда работают в группе (кто-то пассивен).

Данную технологию изучаю с 2016 года, в силу обстоятельств, использовать и применять удаётся не все. Некоторые дети не приемлют отдельные приёмы. На уроках приходится дозировать «порции материала», так как не все дети могут работать в одном и том же темпе, не у всех одинаковая даже техника чтения. Не всегда нравятся приёмы, есть отрицательный опыт применения отдельных приёмов. В своей работе применяю технологию на уроках изучения новой темы. Приёмы, наиболее часто, используемые мной на уроках: различные виды таблиц, инсерт, ключевые слова, кластер, перепутанные логические цепочки, ассоциации. Некоторым детям нравится преподносить информацию творчески, по-новому. Поэтому приходится осуществлять дифференцированный подход и индивидуализацию.

Список литературы

http://academy.odoportal.ru/

http://ru.wikipedia.org

http://www.edudic.ru/log/196

Гусинский, Э.Н., Турчанинова, Ю.И. Введение в философию образования [Текст]/ Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. - М., 2000. 256 с.

Зимняя, И.А. Основы педагогической психологии. / И.А. Зимняя. - М.: Просвещение. - 1980. – 234 с.

Муштавинская И.В., Заир-Бек C. И.: Развитие критического мышления. М:Просвещение. - 2004. – 219 с.

Новые педагогические инновационные технологии в системе образования. Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров [Текст]/ Под. Ред. Е.С. Полат. - М.: Изд. центр «Академия». - 1999. – 176 с.

Психология мышления. Хрестоматия./под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М: МГУ. - 1982. – 236 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.. Педагогика. М.: Просвещение. - 2008.-356 с.

© С.А. Борисова, 2019

15