СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Творческие домашние задания

Просмотр содержимого документа

«Творческие домашние задания»

Творческие домашние задания

Существуют разные формы развития творческих способностей на уроках математики: конкурсы, викторины, игры, соревнования, которые позволяют ученикам проявить свою смекалку, выдумку, находчивость. Такие уроки можно проводить во всех классах, но наиболее заинтересованные и увлекающиеся — это младшие школьники. Но мне хотелось бы рассказать о творческих домашних заданиях, ведь работать дома можно неограниченное количество времени и использовать дополнительные источники информации.

Творческие задания по математике для учащихся 5—6-х классов

Хорошо учит, хорошо помогает детям

в учении не тот, кто знает науку, а тот, кто

умеет строить мост от незнания к знанию,

кто видит и противоположный тёмный берег

незнания и непонимания.

Симон Соловейчик

Учебный материал по математике для 5-6 классов содержит очень много важных и сложных тем. Это и «Обыкновенные дроби и действия с ними», и «Десятичные дроби», и «Координатная прямая», «Положительные и отрицательные числа». В определённой мере понятия абстрактные и отличаются от количественных величин, изучаемых в начальной школе. Чтобы повысить эффективность усвоения данного материала, применяю в своей практике выполнение домашнего задания в виде творческих работ. Это написание сказок, составление кроссвордов, собирание пословиц по заданной теме. Ведь, чтобы написать сказку, необходимо увидеть в новом понятии или способе «изюминку», то чем оно отличается от других. Уяснить каковы его особенности, в чем его суть, а также обратить внимание на внешние признаки и характеристики. Иначе сказка не получится.

В своём материале хочу представить содержание некоторых детских работ моих учеников, которые учатся сегодня, и которые уже закончили школу.

Жило когда-то в «Математии» смешанное число, знаменатель которого был выражен единицей и нулями. Жило оно, не тужило, как вдруг в «Математию» прилетел огромный дракон. Он забирал себе то, что нравилось. И понравилось дракону у этого смешанного числа дробная черта и «круглый» знаменатель. Забрал всё это дракон и улетел. Заплакало смешанное число и отправилось к доброму математическому волшебнику. Волшебник сказал: «Не горюй, смешанное число. Взамен дробной черты дам я тебе компактную «запятую». И после этого все будут называть тебя десятичной дробью. И живёт теперь, не горюет эта десятичная дробь.

Сочинение «Пропажа» Однажды пошли слухи, что у десятичной дроби украли запятую, а она сама сидит в пещере и плачет. Но когда случается где-нибудь беда, там сразу появляется Скуби-ду-би-ду, и всегда всех выручает.

И вот однажды он пошел в эту пещеру, где сидела десятичная дробь. Десятичная дробь ему всё рассказала. Оказывается запятую украл её лучший друг – Шегги и теперь ей стыдно выходить из пещеры потому, что она стала обыкновенным числом. И тогда Скуби пошёл искать её друга Шегги. И вот, наконец, нашел его и увидел, где спрятана запятая. Она висела у него на шее. Тогда Скуби стал думать, как её спасти. И когда Шегги лёг спать, он пробрался и снял с шеи запятую, отнёс в пещеру и отдал десятичной дроби. И всё встало на свои места. Но Шегги проснувшись, не обнаружил на шее запятой, побежал скорее в пещеру, но там поджидал его сюрприз… Десятичная дробь позвала своих друзей и они наказали Шегги за воровство. Но как они его наказали для нас останется загадкой.

Жили-были параллельные прямые а и в. Однажды они пошли в лес за ёлкой. Долго выбирали и наконец нашли. Хотели срубить, но оказалось, что не могут. Потому что они не пересекаются, а всегда идут прямо параллельно друг другу.

Пронина Виктория ученица 7Б класса

Миф: «Как возникли положительные и отрицательные числа» Жили-были в математическом поселке АРАБЕЛЛА два числа-друга. Одного звали АЛЬ-ДЖЕБР, а другого АЛЬ-МУКАБАЛА. АЛЬ-ДЖЕБР – это число было очень порядочное и воспитанное, никогда не грубило другим числам, всегда слушалось своих родителей и ни разу в своей жизни не обмануло взрослого человека. А другое число, АЛЬ-МУКАБАЛА, было хулиганом и грубияном. Оно постоянно ввязывалось в драки, донимало всех подряд, начиная от маленьких и заканчивая большими, никогда не прислушивалось к советам других. За их поступки их начали называть так: АЛЬ-ДЖЕБР – положительным числом, а АЛЬ-МУКАБАЛА – отрицательным числом. И до наших дней дошёл этот миф. Учёные-математики придумали положительные и отрицательные числа в математической науке.

В одном графстве, которое называлось «Координатной прямой», жили числа .

.

В центре города стоял главный дворец, в котором жил граф Нуль. Он решал важные вопросы.

Население, которое проживало в этом графстве, называли числами. У каждого числа был домик, но не было адреса. И поэтому, когда числа ходили в гости друг к другу, то долго блуждали, ища нужный домик. Тогда жители начали жаловаться графу Нулю. Граф долго думал, как решить эту проблему. И, наконец, решил, что нужно написать адреса. Например, числа, которые живут справа, будут иметь адрес со знаком плюс (+1, + 2,…), а те, которые слева – со знаком минус(–1,–2,…).

С этого дня весь город жил тихо и никто не жаловался на жизнь.

Жил на свете Плюсик и не было у него никогда друзей. Однажды Плюсик пошёл по белу свету друзей искать. Шёл Плюсик по лесу и видит, стоит Прямая под деревом и плачет. «Что же ты плачешь?» – спрашивает Плюсик. «Как же мне не плакать», – отвечает ему Прямая, - Не было у меня никогда друзей, скучно мне одной». «А я хожу по белу свету и ищу друзей. Пойдём со мною» – сказал Плюсик. Прямая очень обрадовалась и предложила: «Садись на меня я тебя прокачу. Здесь неподалёку город, пойдём туда». Плюсик согласился, и они отправились в путь. Долго они шли по лесу и заблудились. «Что же теперь делать, куда идти?», – сказал Плюсик. «Я вижу огонёк, пойдём туда», – предложила Прямая. Когда они подошли, то увидели, что на поляне стоял домик. Оказалось, что там жил Минус. Он был тоже одинокий, поэтому ребята взяли его с собой. Через некоторое время перед ними стоял город «Чиселко», в котором жили числа. Числа увидели Прямую, Плюсик и Минус и решили, что это враги. Но вскоре они поняли, что трое друзей пришли не воевать. Все они вскоре сдружились, и прямая предложила числам идти с ними. Числа согласились и стали рассаживаться на прямой. Каждый хотел сесть между Плюсиком и Минусом, и числа начали ссориться. «Я позову короля, он лучше, знает кому где сесть», – сказала троечка. Вскоре пришёл король Нуль. «Между Плюсиком и Минусом сяду я», – сказал король. Все жители замолчали и больше не ссорились. Король приказал, чтобы всех жителей рассадили на одинаковое расстояние друг от друга, а около короля сели Единицы – слуги его. За ними сели Двойки, потом Тройки, и так по очереди: 4, 5, 6. Получилось очень интересно: с правой стороны числа со знаком «+», а с левой со знаком «–». Королю это очень понравилось и он издал новый указ: «Отныне числа со знаком «+» будут положительными, а со знаком «–» – отрицательными. А ты, Прямая, со всеми числами будешь координатной». Так получилась координатная прямая.

Тема «Прямая и обратная пропорциональная зависимость» вызывает затруднение у шестиклассников при определении вида зависимости. Творческое задание по данной теме предполагает поиск пословиц, отражающих вид зависимости. Предварительно оговариваем, что пропорциональность в пословицах «удержать» затруднительно.

Пословицы, отражающие прямую зависимость:

Чем дальше в лес, тем больше дров.

Как аукнется, так и откликнется.

Много снега, много хлеба.

Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.

Как потопаешь, так и полопаешь.

Выучишь правило, выполнишь верно задание.

Кто много читает, тот много знает.

Пословицы, отражающие обратную зависимость:

Тише едешь, дальше будешь.

Мир строит, а война разрушает.

Меньше народа, больше кислорода.

Лето собирает, зима съедает.

Было густо, стало пусто.

Мал грех, да большую вину несёт.

С большого грома – малый дождь.

Меньше слов – больше дела.

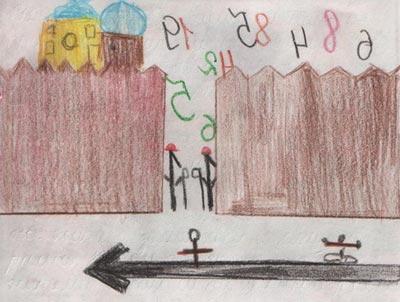

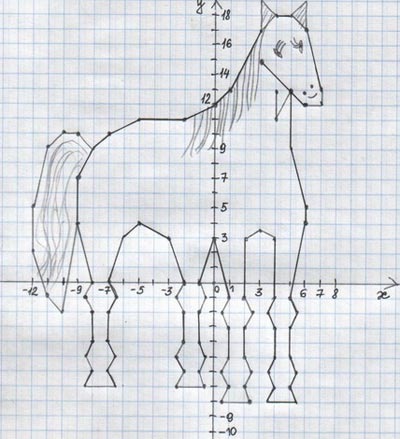

Творческие работы учащихся

Рисуем в координатной плоскости.

Выполнение творческих работ позволяет повысить интерес к изучаемым темам даже у слабых учащихся. Как правило, задания подобного типа не вызывают у них трудностей, повышают интерес к математике и помогают сделать «нелюбимый» предмет доступным. Сильные же ученики, благодаря творческим работам, овладевают способностью переводить сложный математический материал в мир фантазий и красок. Данные задания позволяют показать красоту науки математики, её взаимосвязь с общечеловеческой культурой. Улучшают эмоциональное состояние учащихся. Повышают их интеллектуальное развитие и ведут к формированию всесторонне развитой личности.

Самостоятельное приобретение учащимися новых знаний – творческий процесс. Большую помощь при этом оказывает введение в обучение творческих заданий.

Для формирования своего стиля учебной работы у школьников, умения организовать работу по самообразованию необходимы уроки, на которых учитель в большей мере, чем на других уроках, работает над обучением их:

1) анализу возникшей ситуации;

2) контроль над своими действиями;

3) умению ставить вопросы, следить за логикой изложения материала, делать обобщения, выполнять действие подведения под понятие (дает ученикам алгоритм, по которому они могут проверить, удовлетворяет ли данный объект определению или нет);

4) приемам запоминания материала и воспроизведение забытого;

5) общим методам решения задач.

Именно эти навыки и помогут ученикам организовать процесс самообразования.

На уроках математики наиболее эффективно для достижения поставленной цели, т. е. учить учеников видеть, слушать, читать, думать, говорить на базе того материала, который изучается на уроке, используются творческие задания.

Известно, что творческие задания в математике, да и в жизни являются самыми трудными, так как для них нет определенного, широко известного алгоритма, и трудны они потому, что требуют от ученика (в отличие от многих других школьных задач) видения данных объектов и закономерностей между ними.

Большинство же школьных задач решается по определенному алгоритму, и быстрое их решение зависит от знания учеником формул и умелого их применения, что достигается решением большого числа однотипных задач. Многие этапы решения задач у учеников приобретают автоматический характер, и они не задумываются над каждым из них. Отсюда нерациональное, а иногда и неправильное решение задачи.

Вот пример из курса алгебры 11 класса:

Решить неравенство:

Часто ученики могут установить множество, на котором определена логарифмическая функция, а затем заменяют разность логарифмов логарифмом частного и решают соответствующее неравенство. Слепое применение шаблона не позволяет им увидеть более рациональное решение приведенного неравенства, основанное на свойстве монотонности логарифмической функции. Причина в том, что ученики не всегда умеют провести предварительный анализ предлагаемой задачи.

Показ рационального способа решения этой или другой задачи поможет ученикам понять необходимость проведения такого анализа, а набор задач позволит учителю воспитать у них потребность начинать решение любой задачи с анализа описанной в ней ситуации.

Для того чтобы помочь учащимся самостоятельно проанализировать условие задачи, им нужно предлагать следующий алгоритм:

1) перечислить все объекты, о которых говорится в условии;

2) раскрыть математический смысл каждого объекта, используя его определение;

3) сделать всевозможные выводы из информации, полученной в пунктах 1) и 2).

Имея на вооружении такой алгоритм, ученики в данном примере заметят, что требуется сравнить значение логарифмической функции с основанием 2. В этом случае решение будет более простым, красивым и творческим.

Самую обычную задачу можно сделать творческой, если создать в классе атмосферу поиска, размышления, когда ученики начинают искать и находят несколько способов решения одной и той же задачи; подать эту задачу так, чтобы каждый этап её решения заставлял их обдумать свои действия.

Увидеть же необычный ход в решении задачи может только человек, обладающий определенной смелостью действия, умеющий сосредоточить своё внимание на объектах задачи.

Вот поэтому на каждом уроке помимо цели изучить некоторый программный материал должна стоять и как бы «сверх задача»: на базе изучаемого материала формировать у учащихся приемы, которые они смогут использовать при самообразовании.

Любой алгоритм ученик должен применять творчески, с пониманием каждого своего шага, поэтому при алгоритмическом подходе к решению задач необходимо организовать его деятельность так, чтобы сконцентрировать внимание на математической сути задачи, на обдумывании каждого этапа алгоритма.

Самое важное, что воспитывать творчески мыслящего человека следует начинать с младших классов. Именно в школе ученик и должен научиться разумно распорядиться своими способностями, и успешное выполнение этой задачи зависит от организации его деятельности на уроке.

2.Творческие задания на составление задач.

Самостоятельное составление задач – есть убедительное свидетельство глубины познавательного интереса учащихся, проявление стремления обучаемых к творческой деятельности. Разумеется, наивно полагать, что такое стремление может развиться само собой в процессе овладения учебным материалом, без какой-либо дополнительной работы учителя. Лишь при целенаправленном обучении детей простейшим способам или приемам составления задач можно сформировать у них необходимые качества. К таким приемам относится составление задач по аналогии с только что решенной или заданной, составление задач по изображению, табличным данным или задачной ситуации (модели или сюжету).

Такие задания могут быть предложены учащимся, как на этапе изучения нового материала, так и на этапе его закрепления.

Рассмотрим задания по составлению геометрических задач на доказательство, при выполнении которых учащиеся получают более глубокие знания о структуре задачи и процессе её решения, что в свою очередь способствует развитию их интереса к поиску нового.

В общем случае механизм составления задач на доказательство может быть описан с помощью следующей последовательности действий:

1) выбор объектов и целей их исследования;

2) анализ полученной задачной ситуации;

3) получение нового знания об объектах задачи;

4) формулировка задачи и доказательство полученного факта;

5) решение составленной задачи.

Анализ задачной ситуации может осуществляться двумя способами:

a) на основе построений и измерений;

b) с помощью вывода логических следствий из выбранных условий.

В первом случае сначала выдвигается гипотеза, которая становится новым знанием только после её доказательства, т. е. после решения составленной задачи.

Во втором же случае полученное новое знание не нуждается в дополнительном доказательстве, поэтому решение составленной задачи служит контролем правильности её постановки.

Механизм составления задач определяет методику организации деятельности учащихся по выполнению заданий, которые должны содержать некоторую задачную ситуацию и цель её исследования (в отдельных случаях цель исследования может быть определена самими учащимися под руководством учителя). Организация дальнейшей работы по составлению задач зависит от метода поиска нового знания.

Методика работы по составлению задач такова:

1.На основе построений и измерений (индуктивный метод получения нового знания).

Учитель предлагает учащимся задание, которое содержит объекты и цель их исследования. Далее каждый ученик строит в тетради указанные объекты и выполняет измерения в соответствии поставленной целью; полученные результаты заносятся в общую таблицу, анализ, который позволит подметить закономерность и выдвинуть гипотезу. Следующими этапами работы является формулировка задачи на основе выявленной закономерности и её решение. С целью экономии времени на уроке часть задания, связанная с построением и измерением, может быть заранее выполнена в качестве домашней работы, тогда на уроке работа по составлению задачи начинается с заполнения общей таблицы.

2.Методика составления задач на основе вывода из данных условий логических следствий (дедуктивный метод получения нового знания).

Этот метод тесно связан с писком способа решения готовой задачи на доказательство, разница лишь в том, что в готовой задаче уже известен результат, справедливость которого нужно доказать, процесс же составления задачи направлен на его получение.

Учащиеся сначала выполняют в соответствии с поставленной целью анализ предложенной в задании задачной ситуации, который направлен на актуализацию знаний, составляющих содержание базиса будущей задачи, а уж затем из первоначальных условий на основе выявленных теоретических утверждений (определений, аксиом и теорем) выводят следствие. Сравнивая полученные следствия и вводя новые положения базиса, можно получить новые следствия. Этот процесс продолжатся до тех пор, пока не будет получено новое знание об исследуемых объектах.

Раскроем этапы описанной деятельности на конкретном примере.

Задание: В четырёхугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. Исследуйте свойства данного четырёхугольника и составьте задачу.

При анализе данной задачной ситуации актуализируются следующие знания: диагонали четырёхугольника пересекаются под прямым углом; пересекаясь, разбивают его на четыре треугольника. Получаем первое следствие: диагонали данного четырёхугольника разбивают его на четыре прямоугольных треугольника.

Для прямоугольных треугольников справедлива теорема Пифагора (новое положение базиса). Итак, получено одно из свойств четырёхугольника с взаимно перпендикулярными диагоналями. Сформулируем задачу.

Задача 1. В четырёхугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. Докажите, что суммы квадратов длин противоположных сторон равны.

Направление исследования свойств данного в задании четырёхугольника могло быть и другим, если, например, ввести в базис положение, связанное с нахождением площади прямоугольного треугольника. Тогда в качестве следствия получим способ вычисления площади данного четырёхугольника.

Задача 2. В четырёхугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. Докажите, что площадь этого четырёхугольника равна половине произведения длин его диагоналей.

3. Творческие домашние задания.

Существуют разные способы и формы развития творческих способностей на уроках математики: конкурсы, викторины, игры, соревнования, которые позволяют ученикам проявить свою смекалку, выдумку, находчивость. Для развития творческих способностей большую роль сыграют четко организованные домашние работы. Без домашних заданий учение может продвигаться вперед лишь очень медленно Домашняя работа является одной из форм самостоятельной работы. К содержанию и объему домашних заданий нужно предъявлять следующие требования:

1) Домашние задания по математике должны способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся. Чтобы выполнить это требование необходимо включать в домашние задания элементы нового по сравнению с материалом урока, работу творческого характера, предоставлять учащимся возможность проявить самостоятельность, заставить их напрячь мысль, повторить необходимый предыдущий материал.

2) Домашняя работа по математике должна быть доступным и посильным, но не точной копией работы, выполненной в классе, так как развитие мышления школьника может быть с большим успехом достигнуто путем упражнения его в творческом решении посильных задач, вместо изучения сложных малодоступных теорий.

3) Давая домашние задания по математике, учителю в некоторых случаях следует провести инструктаж по его выполнению (цель, значение, содержание). Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию.

4) В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требование дифференциации, индивидуализации домашних заданий.

Умелое использование разнообразных индивидуальных домашних заданий по математике способствует укреплению связи обучения с жизнью, развитию творческой самостоятельности и активности школьников в обучении, преодолению трафарета в задавании учебного материала на дом, развитию индивидуальных интересов учащихся, повышению качества обучения в школе.

Таким образом, соблюдая все изложенные требования к домашним заданиям, учитель может создать оптимальные условия для развития творческой самостоятельности мышления школьников.

Творческие домашние задания должны быть регулярными, и должны использоваться на уроках либо при проведении внеклассных мероприятий (при этом обязательно должны упоминаться автор работы), а также задания должны оцениваться, а исполнители поощряться оценкой или награждением на линейке и т.д.

а) Работа над книгой.

Привитию навыка приобретения новых знаний без посторонней помощи, способствует самостоятельное изучение нового материла по учебнику. Самостоятельную работу с книгой по изучению нового материала следует проводить несколько этапов. На первом этапе целесообразно проводить предварительную классную работу, подготавливающую ученика к самостоятельной работе с учебником дома. Второй этап – это этап, где можно предложить самостоятельное изучение теорем, доказательства которых аналогичны, рассмотренным ранее. На третьем этапе предложить учащимся в качестве домашнего задания самостоятельное изучение материала по учебнику. Конечно, это касается не любого параграфа учебника.

Отбирая параграфы учебника, которые учащиеся будут изучать дома самостоятельно, нужно помнить, что они должны понять содержание прочитанного. Выделять главные моменты, уметь привести примеры, изложить прочитанное. Полезно требовать от учеников делать записи последовательных этапов изложения материала, выводов, выполнять чертежи, отличные от приведенных в учебнике.

Самостоятельное изучение материла по учебнику сложнее, чем его восприятие со слов учителя, но психологическая наука приходит к выводу, что не нужно устранять всех трудностей. Лишь в ходе их преодоления ученик может развить творческие способности.

Большую помощь в расширении математического кругозора учащихся оказывает чтение научно-популярной литературы по математике.

Широкие способности для самостоятельной работы учащихся с книгой и развития их познавательных способностей предоставляют задания по подготовке коротких докладов к урокам. Такие доклады можно дать поочередно отдельным учащимся. Темы и литературу для докладов рекомендует учитель. Доклады могут быть по истории вопроса, о жизни и деятельности выдающихся педагогов математиков. Содержание доклада нужно логически увязать с изучаемой темой. Например, при изучении теоремы Пифагора можно рекомендовать такие доклады: «Различные способы доказательства теоремы», «Пифагор – знаменитый математик Древней Греции»

Доклады учащихся оживляют урок, способствуют развитию способностей школьников, развивают интерес к математике. Готовя доклад, учащиеся приобретают навык работы с книгой, учатся выбирать главное из прочитанного текста и излагать материал лаконичным математическим языком. Несомненно, этот вид домашнего задания должен иметь больший удельный вес в старших классах, однако его можно практиковать и в младших и средних классах.

б) Лабораторные и практические работы.

Положительную роль в развитии математического мышления и творческой самостоятельности играет лабораторные работы. В процессе их выполнения учащиеся, работая с наглядными пособиями, инструментами, графиками и таблицами, производя вычисления, «открывают» и формулируют новые математические определения и факты. Учитель должен стремиться к тому, чтобы в процессе домашней работы учащиеся как можно больше теорем «открыли» сами. Важным шагом в этом направлении является проведение лабораторных работ на уроке. Систематическое проведение лабораторных работ на уроках дает возможность широко практиковать этот вид домашнего задания. Учителю нужно четко отбирать математические факты, которые учащиеся сами могут открыть самостоятельно в процессе домашней работы, и предоставить им такую возможность. Примеры таких заданий: «Определение числа π », «Вычисление длины окружности », «О соотношении между сторонами и углами прямоугольного треугольника » и др.

в) Математические сочинения.

Одной из форм творческой работы учащихся при обучении математике являются математические сочинения. Сочинение развивает самостоятельность мышления школьников и умение кратко изложить текст в письменной форме. При написании математических сочинений ученики выполняют разные виды деятельности:

1) самостоятельные изучения литературы;

2) отбор материала по выбранной теме;

3) связное изложение материала;

4) проведение небольших самостоятельных исследований;

5) подбор или самостоятельное составление задач и их решение.

Тематика сочинений разнообразна. Например:

1) История какого-нибудь вопроса («История обыкновенных дробей», «История возникновения процентов», «История развития буквенной символики», «История прогрессий», «История открытия логарифмов» и др.).

2) Приложение математики в какой-нибудь области знаний («Применение математики в с/х.», «Математика в биологии», «Геометрия вокруг нас» и др.).

3) Методы решения задач («Решение задач методом симметрии», «Метод математической индукции» и др.).

4) Обобщение какого-либо раздела программы, изучаемого в разных классах («Все, что я знаю о треугольнике», «Развитие понятия числа» и др.).

В математическом уголке школы полезно устраивать выставки домашних сочинений учащихся, а лучшие из них должны быть разработаны и представлены как доклады на школьной конференции учащихся или на научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее».

«Учиться надо весело…. Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом».

(Анатоль Франц)

Создание атмосферы, которая бы обеспечивала ребёнку успех в школе, ощущение радости от учебного труда – одно из главных условий становления личности ребёнка.

Для возбуждения интереса к математике, для развития творческого мышления можно предложить учащимся самим создавать математические сказки.

Там, где находится место математической сказке, всегда царит хорошее настроение. Творческие задания изгоняют с уроков скуку, равнодушие. Если усилия ребёнка не увенчиваются успехом, то он начинает терять веру в свои возможности, а постоянные неудачи отбивают охоту учиться. Ученика надо хвалить за незначительный шаг вперёд. Даже самые маленькие достижения порождают в ученике веру в свои возможности. Видя положительную реакцию на результаты своего творчества, ребёнку хочется работать ещё больше. Ему нравиться создавать. А если он работает с радостью и увлечением, у него крепнет желание учиться хорошо.

Предлагая сочинить математическую сказку, учитель ставит задачу – развивать математическое творчество учащихся, умение выражать свои мысли логично и последовательно, повторить изученный материал. Домашнее задание написать «математическую сказку» является нетрадиционным для урока математики и поэтому вызывает живой интерес у детей, требующий работы головы и души. Каждому учащемуся хочется проверить: а сможет ли он реализовать свой творческий замысел, как оценит сказку учитель, как отнесутся к его работе одноклассники? Написать математическую сказку берутся многие, но не всё и не у каждого получается удачно.

Я работаю учителем математики в сельской школе. Меня волнует проблема адаптации выпускников начальной школы к нагрузкам в школе средней. Для того чтобы психологический барьер пятого класса был не так заметен ребятам, я часто практикую занятия в виде игры. В сентябре я предложила своим «пятиклашкам» написать «математическую сказку».

Дети с нетерпением ждали урока, на котором их сказки будут прочитаны в слух. Работы учеников отличались разнообразием форм, выдумкой, фантазией.

Вот какую сказку придумал Данила Б.:

Путешествие в страну математики.

«Был в школе мальчик по имени Фёдор и учился он не очень хорошо: на двойки и тройки. Он вообще плохо учился, но больше всего не любил математику. Только булочки с повидлом в буфете ел. И вот как-то Фёдор шёл со школы домой, не торопился. На пути ему повстречалось дерево, которое манило его, расскидистами ветвями. Фёдор не удержался и полез на дерево, откуда не благополучно упал. Открыв глаза, он увидел, что лежит на зелёной лужайке. Фёдор встал, огляделся, перед ним были большие ворота какого-то города, а возле ворот стояли большие цифры «единица» и «двойка», их то он сразу узнал. Фёдор подошёл поближе и спросил у цифр: «Что это за город?». Они ему важно ответили, что это город « Математики». Фёдору очень захотелось побывать в этом городе, его одолевало любопытство, что там за большими воротами, но попасть туда было не так-то просто. Мальчику предложили рассказать им, что такое периметр прямоугольника и тогда они пропустят его в город.

Фёдор долго думал, что-то бормотал себе под нос, и, наконец, сказал: «Периметр – это сумма длин всех сторон прямоугольника» и его пропустили. Он долго гулял по улицам и захотел кушать. И вдруг перед ним образовалось чудное кафе. Фёдор зашёл в него и замер от удивления, перед ним было много всего съестного: всякие булочки, тортики, пирожные и разные напитки. Мальчик заказал стакан апельсинового сока и три булочки. Это ему обошлось не дорого, надо было сказать, что площадь квадрата равна квадрату его стороны. Фёдор был очень горд собой, что справился с этой задачей, наелся и пошёл дальше. По дороге он встретил цифры «три» и «четыре», и хоть они ему были менее знакомы, он их сразу узнал. Пока Фёдор расспрашивал у них про город, наступил вечер, но «тройка» и «четвёрка» были так любезны, что указали ему путь к гостинице, где можно переночевать. Но чтобы раздобыть себе ночлег, Фёдору пришлось постараться, ведь ему надо было вспомнить, как найти площадь прямоугольника. Администратор - «Пятерка» строго следила за тем, чтобы мальчик не допустил ошибки и сказал: «Площадь прямоугольника равна произведению длины на ширину», и только после этого вручила ему ключи от комнаты. Когда Фёдору удалось заснуть, во сне за ним гнались все цифры от нуля до девяти, убегая от них, он упал и проснулся.

Фёдор лежал в палате с забинтованной головой, а рядом сидела его мама. С тех пор Федя полюбил математику, и его любимые цифры стали «четыре» и «пять». Кстати по другим предметам он тоже подтянулся».

Вот какую сказку придумала Виктория О.:

В стране невыученных уроков.

«Жил мальчик по имени Петя. Учился он в 5 классе и учился плохо. Не любил он делать уроки, а нравилось ему целыми днями гонять мяч во дворе со своим другом Серёжкой.

И вот что с ним однажды произошло.

Наступил вечер, и Петя как обычно сел за уроки. Открыл учебник «Математика», хотел прочитать «прямая, отре…», но буквы «запрыгали» как мяч и он уснул.

Вдруг попадает Петя в страну «Невыученных уроков». Он хочет пройти, подходит к воротам, а ему стражники говорят: «Нельзя».

«Почему нельзя?» - спрашивает Петя.

«В эту страну может пройти только тот, кто знает хоть что-нибудь о прямой», - ответил стражник.

«Прямая не имеет концов», - еле-еле вспомнил Петя.

«Ты прав», - сказал ему стражник и пропустил его.

Дома в этой стране были какие-то странные, состоящие из треугольников, квадратов. Петя загляделся на дома и наткнулся на дерево.

Оно тоже было не обычное. Вместо листьев на нём висели отрезки. Да, да отрезки. Ведь это отрезки имеют два конца. Пети стало страшно.

Он побежал и наткнулся на стражника.

« Куда ты бежишь?» - спросил его стражник.

«Мне надо к волшебнику, чтобы вернуться домой» - ответил Петя.

«Я пропущу тебя к волшебнику, если ты расскажешь мне про луч», - сказал стражник.

Петя судорожно стал вспоминать о луче. Как они на уроке чертили луч, и что им учитель говорил запомнить.

«Я вспомнил. У луча есть начало и нет конца», - закричал Петя.

«Хорошо», - сказал стражник и пропустил Петю к волшебнику.

Петя был рад встречи с волшебником. Ему очень хотелось домой.

«Ты хочешь попасть домой?» - спрашивает волшебник.

«Да», - отвечает Петя.

«Ну, хорошо, я тебе помогу. Только ты ответь мне, что ты знаешь про плоскость», - сказал волшебник.

«У плоскости края нет», - выкрикнул Петя.

«Молодец!» - похвалил волшебник Петю.

И тут Петя проснулся. И сказал: «Как хорошо, что это был сон».

С тех пор Петя стал готовить уроки вовремя».

243

Вид домашней учебной работы, выполняемой учеником, в значительной степени зависит от характера задачи. Исходя из определенных признаков, можно выделить много видов домашних заданий. Рассмотрим некоторые из них.

По способу выполнения, которые используются, различают устные, письменные и предметно-практические задачи. Так, многие действия можно выполнить и устно, и письменно, и показать на практике. Однако есть задачи, которые выполняются преимущественно устно (например, выучить стихотворение, прочитать статью, упражнение, подобрать примеры на правила), письменно (решить задачу, написать сочинение, перевод) и практически (провести какой-нибудь опыт, изучить рельеф местности, явлений природы ).

Согласно этапам процесса усвоения могут быть составлены задачи на восприятие нового материала (знакомство с текстом, рисунками, таблицами и т.д.), на осмысление усвоенного материала (систематизация, обобщение, объяснение и т.п.), на его укрепление (заучивание, упражнения на запоминание материала) и применение полученных знаний (решение задач, выполнение опытов и др.). Вид задания выбирается в зависимости от методической цели, поставленной учителем.

Исходя из характера учебных действий, которые может выполнять ученик, задачи подразделяются на исполнительные (повторение, воспроизведение материала, упражнения) и творческие (написание сочинений, проведение экспериментов и др.). Оба вида задач играют чрезвычайно важную роль в успешном усвоении знаний учащимися.

Задачи могут быть обязательными для всех школьников или выбираться ими по желанию (с использованием дополнительной литературы или других источников информации).

По степени индивидуализации задания могут разделяться на общие, дифференцированные (индивидуализированные), индивидуальные. Основное назначение дифференцированных задач-обеспечить для каждого ученика оптимальный характер познавательной деятельности в процессе учебной работы, а организация работы на уроке позволяет учителю одновременно работать со всеми учениками. Сильные учащиеся углубляют свои знания, помогают слабым, а слабые прочно усваивают программный материал. Задача подбираются такие, чтобы и слабые чувствовали, что они могут самостоятельно добывать знания.

Способы дифференцирования домашней работы.

По содержанию и основной функции, которую выполняют задачи в процессе обучения, выделим следующие их виды:

Домашние задания, которые подготавливают учащихся к работе, которая будет проводиться на следующем уроке.

Это может быть и осмысление сообщенных новых знаний учителем, и решение задач, и проведение практических работ и т.п. Задачи такого характера даются в виде поручения: подобрать пословицы и поговорки, крылатые слова, рисунки на определенную тему; посмотреть передачу по телевидению или прослушать радиопередачу и подготовиться к ответам на вопросы по написанию произведения; отобрать факты, провести наблюдения; собрать цифровой материал, который может быть использован для составления и решения задач на уроке прочитать материал, который будет обсуждаться на уроке, найти ответы на вопросы, которые будут рассматриваться, и т.д.

Такие задачи обеспечивают связь обучения с жизнью, вызывают у учащихся познавательный интерес, а главное - готовят их не только к сознательному и активному восприятию нового материала на уроке, но и к его обсуждению, формируют умение давать ответы на вопросы, которые возникают, и формулировать их самостоятельно.

Домашние задания, которые способствуют систематизации и обобщению полученных знаний, их углубленному осмыслению.

Такие задания даются после изучения материала урока или после окончания рассмотрения темы. Очень полезно сведение изученного учащимися материала в схемы, таблицы, составление перечней и т.д. Это помогает наглядно представить изученный материал в системе, состоящей из компонентов, определенным образом связанных друг с другом. Изученное выступает перед учащимися под другим углом зрения, выявляются новые связи.

Этот вид заданий предусматривает составление планов, подготовку ответов на поставленные учителем вопросы, самостоятельную постановку вопросов, придумывание задач.

Домашние задания, способствующие закреплению знаний и практическому овладению методами учебной работы.

Это предложение выучить наизусть стихи, части текстов, которые обогащают язык ученика, формулы, необходимые при решении задач и т.д. Однако основной их вид - упражнения, выполняя которые ученик одновременно и закрепляет знания, и овладевает методами учебной работы.

Во время выполнения этого вида заданий школьник использует разные приемы запоминания: многократные повторения, установление ассоциативных связей, деление учебного материала на части, выделение каких-либо признаков и т.д.

Домашнее задание на применение полученных знаний на практике.

Задания даются после изучения учебного материала на уроках. Это несложные опыты, связанные с использованием полученных знаний в домашнем хозяйстве, в учебно-производственных мастерских, во время работы ученика в хозяйстве. Такие задачи связывают обучение с жизнью, повышают познавательные интересы учащихся, формируют практическую направленность их мышления.

Выделяют также репродуктивные, конструктивные и творческие домашние задания.

Некоторые учащиеся после объяснения учителя могут выполнить только аналогичное задание, которое решалось на уроке. Таким школьникам предлагается на время репродуктивные задачи, например, прочитать и перевести статью из учебника; вставить пропущенные буквы; решить задачу с помощью формулы, провести исследование согласно инструкции.

Более сложными являются конструктивные (или реконструктивные) задачи, например, выделить главное, составить план, таблицу, схему, сравнить отдельные положения, систематизировать материал. Давать учащимся такие задачи можно только после должной подготовки в классе, когда они овладевают основными приемами умственной деятельности. Не рекомендуется давать задания на копирование схем, рисунков, карт: каждая работа должна требовать новых усилий, быть хоть небольшим, но шагом вперед в умственном развитии.

Творческие задания выполняются как отдельными учащимися, так и всем классом, они способствуют развитию познавательных потребностей и творческого мышления школьников. Творческие задания могут даваться как перед изучением на уроке определенного материала, так и после его изучения. Обсуждение творческих работ, предложений, разработок всегда вызывает интеллектуальный и эмоциональный подъем, создает благоприятную почву для изучения учебного материала, отвечающего интересам учащихся. Такие задачи требуют, как правило, ответы на следующие вопросы: «Как сделать, чтобы ...?» И «Почему?» Даются творческие задания ученикам, которые обладают достаточными знаниями и мыслительными операциями, имеют необходимый опыт творческой деятельности, время на их выполнение. К творческой работе относят написание сочинений, проведение самостоятельных экспериментов, составление задач, нахождение новых методов их решения и т.д.

Домашние задания, как правило, выполняются индивидуально. Иногда практикуются групповые задания, которые выполняются несколькими учениками по частям.

Проверка домашней работы может осуществляться учителем разными путями: устным опросом или попутным ознакомлением с письменными работами на уроке или просмотром тетрадей после урока. Проверка заданий в основном проводится в начале урока, однако может осуществляться и в конце, и в течение его в сочетании с работой над новым материалом. Некоторые учителя вместо проверки домашнего задания дают учащимся упражнения, аналогичные задачам, и на основе их выполнения делают вывод о качестве домашней работы.

Наиболее распространена фронтальная проверка выполнения задания на уроке. Учитель проверяет, выполнение домашнего задания, ставит всему классу вопрос относительно его содержания, ученики дают краткие ответы, отмечают трудности, с которыми встретились. Педагог выявляет и устраняет ошибки, делает обобщение. Более глубокая индивидуальная проверка предполагает опрос одного-трех учеников, в течение которого другие ученики следят за ответами, дополняют, исправляют ошибки.

Если школьник не выполнил задания, то учитель должен выяснить причины этого. Они бывают самыми разными - от неблагоприятных условий для занятий дома, к нежеланию систематически работать. В случаях, когда окажется, что задача сложная для ученика, следует выяснить, в чем затруднение и помочь его преодолеть. Если школьник ленивый, то нужно усилить контроль за его работой, требуя выполнения ученических обязанностей, приучать доводить начатое дело до конца. Если ученик не успевает выполнять домашние задания - помочь ему овладеть приемами рациональной организации труда.

Важной формой контроля является взаимная проверка выполненных работ учащимися с обнаружением ошибок, их устранением и выставлением оценки, а затем, в отдельных случаях, обоснованием оценки перед всем классом. Вовлечение всех учащихся класса к проверке домашних заданий, для обсуждения ошибок, путей их преодоления очень целесообразно, поскольку дает каждому школьнику дополнительные представления о процессе усвоения и возможных трудностях. Привлечь учащихся к участию в проверке можно еще таким образом: учитель вызывает одного из учеников, который демонстрирует выполненное задание (записывая на доске, читая и т.д.), а остальные сверяют его со своей работой. Если учитель обнаруживает у вызванного ученика ошибку, то спрашивает, у кого сделано иначе, с помощью класса выясняет, как должно быть правильно.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели различные виды домашних заданий и способы их проверки. Наиболее распространенным является их деление на репродуктивные, конструктивные и творческие, а также устные и письменные. Относительно способов проверки домашней работы, установили, что основными способами являются фронтальная, индивидуальная проверка и взаимопроверка.

Виды домашних заданий и способы их проверки.

Многие считают, что главная задача образовательного учреждения – обучающая, т. е. передача ученику определённого набора знаний, умений и навыков. Но это далеко не так! В последнее десятилетие в педагогическом сознании произошёл сдвиг в понимании всего комплекса вопросов, связанных с образованием. Мы наблюдали, как происходит смена рецептивно-отражательного подхода к мышлению и образованию на конструктивно-деятельный. Всё больше актуализируется лично-ориентированное образование, связанное с освобождением творческой энергии каждого человека, находящегося в системе педагогических отношений.

Задача педагога — организовать педагогический процесс таким образом, чтобы у учащегося, повышался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их усвоении, развивалась самостоятельность в работе. Чтобы в процессе обучения учащиеся не только овладевали установленной системой научных знаний, получали и отрабатывали учебные умения и навыки, но и развивали свои познавательные способности, накапливали опыт творческой деятельности, развивали творческое воображение.

Развитие творческой потенции ученика можно только при непосредственном включении его в творческую деятельность. Никакой рассказ о творческой деятельности других людей и даже показ её не может научить творчеству. Согласимся с русским классиком Л.Н. Толстым, который считал: “Если ученик в школе не научился творить, то в жизни он будет только подражать, копировать”. Эти слова актуальны и сейчас.

Быстрота мысли, сообразительность, способность с ходу схватывать основное, сокращать рассуждения, последовательность соответствующих действий, раскрывать связи и отношения между различными математическими понятиями, характеризуют ученика с богатым опытом творческой деятельности. Такие учащиеся проявляют творческую самостоятельность, они выполняют задания не только по готовым образцам, по аналогии, а вносят в этот процесс что-то новое. Пользуются более совершенными методами решения поставленных вопросов, высказывают новые стороны изучаемых явлений и т. д.

Каким же образом возможно обучение творчеству? Как можно развивать творческое воображение в рамках целостного педагогического процесса, в частности на уроках математики? Попробуем ответить на эти вопросы.

Любой человек, обладающий специальными знаниями и навыками выполнения определённой деятельности (в том числе творческой), способен осуществить её. Поскольку нет принципиальных различий между деятельностью вообще и творческой деятельностью, то любой субъект, обладающий достаточной подготовленностью способен осуществить деятельность на уровне творческой деятельности. Таким образом, несмотря на то, что творческая деятельность есть сложнейший процесс, включающий в себя цели, интересы и средства их достижений, она не является уделом только избранных, талантов, гениев.

Реальная творческая деятельность и творчество учащихся в учебном процессе – несколько разные вещи, поскольку последних творчеству всё-таки обучают. Поэтому в процессе творческой деятельности учащемуся может оказываться определенная помощь, например, через предъявление ему определённых эвристических предписаний. Осуществление таких предписаний может быть реализовано через творческие задания на уроках математики, через совместную деятельность педагога и учащихся. С дидактической точки зрения творческие задания представляют собой логически взаимосвязанные с друг другом задания, которые предлагаются учащимся в определенной последовательности, от простого к сложному. По нашему мнению творческие задания должны включать обязательный элемент тренинга и элемент новизны.

Итак, под творческим заданием мы понимаем вид учебной деятельности, в которой учащиеся при непосредственном участии педагога целенаправленно усваивают знания, приобретают умения и навыки, которые в свою очередь используются в создании нового, посредством комбинации прошлого опыта.

Применение творческих заданий на уроках математики способствует формированию убеждённости учащихся в том, что они не только успешно усваивают теоретический курс математики, но и сами создают нечто новое, несущее учебную нагрузку.

Определим место творческих заданий в целостном педагогическом процессе, в частности на уроках математики:

организация выполнения творческих заданий должна соответствовать основным целям и задачам обучения;

творческие задания должны сочетаться с другими видами учебной деятельности учащихся на уроке;

необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся, уровень их подготовки, их интересы и склонности, а также уровень самостоятельности;

необходимо учитывать возрастные особенности учащихся и влияние переходного периода на развитие воображения;

работа по выполнению творческих заданий на уроке математики может быть различной длительности по времени (от 5 минут до 45 минут);

отличительной и главной чертой творческих заданий на уроке должен являться уровень новизны, так же актуализация прошлого опыта;

творческие задания позволяют самим ученикам дифференцированно подходить к их выполнению в соответствии со своими умениями и навыками;

на первоначальном этапе применения творческих заданий учитывать желание учащихся, их мотивы;

оценка выполнения творческих заданий должна желательно носить позитивный характер.

Мы определяем содержание творческих заданий следующим образом. Рассмотрим творческие задания, сконструированные в соответствии с программными требованиями и учебниками “Математика – 5” и “Математика – 6”, так как творческие задания должны помогать усвоению теоретического курса математики.

Выполнение творческих заданий было организованно на уроках математики в гимназии 14 “Университетская” г. Новосибирска с учащимися 5 и 6 классов в 2006,2007 году. Среди регулярно применяемых нами заданий выделим следующие:

составление учащимися задач по изученным темам программы с определённой целевой установкой на их содержание — экологическое, нравственное, связанное с местными проблемами и пр. (тем более, это важно в связи с тем, что содержание имеющихся в учебниках задач не всегда соответствует жизненным реалиям);

сочинение сказок, рассказов по изученным разделам программы, что в методическом аспекте помогает решать и задачи целостного обобщения пройденной темы;

сочинение стихотворений на изученное правило или закон;

творческие практические задачи на геометрический материал программы (придумывание фигур, названий фигурам, составление рассказов и сказок по графикам и диаграммам, как из учебных пособий, так и самостоятельно изображённым) и др.;

написание сочинений по математике – высшая форма письменной работы, которая отражает опыт учащихся, их умение наблюдать, видеть, представлять, систематизировать, ясно излагать свои мысли, фантазировать.

Как же, не перегружая учебный план, реализовать выполнение этих заданий в системе? Основную часть творческих заданий мы предлагали классу для домашнего выполнения, причём в подавляющем числе случаев по желанию. После чего результаты творческих заданий просматриваются учителем, анализируются школьниками, из них отбираются лучшие, которые в дальнейшем предлагаются учащимся параллельных классов. Хочется отметить высокий интерес учащихся к задачам, которые составили дети из других классов.

В течение учебного года проводились конкурсы на включение рассказов, задач, сказок и других продуктов творческой деятельности в самодельный сборник, который эффективно далее использовался в целостном педагогическом процессе (во внеклассной работе по предмету, на родительских собраниях, в школьных математических олимпиадах, в учебном процессе последующих классов).

Следует отметить, что если в начале нашей работы творческие задания выполнялись около трети учащихся класса, то в дальнейшем это число возрастает почти вдвое, причём активное участие в такой творческой работе принимают и слабоуспевающие ученики. Как видим, резко повышается мотивация творческой познавательной деятельности. На заключительных этапах работы почти все учащиеся класса активно подключаются к творческой деятельности.

Также следует отметить, что часть заданий выполнялась непосредственно на самом уроке, на самых различных его этапах:

это ряд заданий, выполняемых устно;

задания на повторение учебного материала;

задания при объяснении нового материала;

задания на выработку алгоритма действий, выработку умений и навыков, на закрепление знаний;

задания для самостоятельных работ творческого характера;

задания с игровыми моментами.

Рассмотрим виды творческих заданий:

творческие задания, несущие новую информацию для учащихся;

творческие задания, знакомящие учащихся с новым для них методом решения;

творческие задания, в которых происходит создание нового;

(самостоятельное составление задач, примеров и пр. оригинального содержания, аналогичных ранее решенным задачам);

творческие задания, которые могут быть выполнены разными способами;

творческие задания на нахождение закономерностей и составление своих закономерностей;

творческие задания, которые подразумевают организацию практической познавательной деятельности: нарисовать, составить, разрезать, зашифровать, начертить, заполнить таблицу и др.;

творческие задания занимательного характера, на смекалку;

творческие задания, содержащие игровой момент;

творческие задания с элементами тренинга;

творческие домашние задания.

Проводить весь учебный процесс, на уроке только используя задания творческого характера невозможно, необходимо чередовать творческую деятельность с деятельностью алгоритмической, стереотипной. В связи с этим в творческих заданиях предусмотрены тренинги, которые способствуют многократному повторению заданий одного типа для лучшего закрепления материала и быстрой наработки навыка.

Элементы тренинга в творческих заданиях включены с учётом следующих требований: от простого к сложному. Главное же в заданиях-тренингах – это наличие творческого элемента. На заключительном этапе тренинга ученику предлагается придумать аналогичное задание и решить его. Например: придумать число, привести свой пример по изученной теме, составить задачу определённого содержания (со сказочным или фантастическим сюжетом, экологическим или историческим и т.д.). Далее — составить свою цепочку примеров “лесенку”, “ромашку” и т.д., придумать свою закономерность и другое.

Например, рассмотрим задания из темы “ Признаки делимости” 6класс.

На 4 делятся числа, которые оканчиваются двумя нулями или у которых две последние цифры составляют число, делящееся на 4.

189512 делится нацело на 4, т.к. две последние цифры составляют число 12. Ответь на вопросы:

а) делятся ли на 4 числа и почему: 315668; 109814748; 400044014,578600?

б) будут ли делиться на 4 числа, если вместо * поставить любые цифры?

**32; **76; **16; **70; **48; **61; **50; **20? Объясните свой ответ.

в) придумайте свои многозначные числа, которые будут делиться на 4.

Мы видим на этом примере, как творческое задание в комплексе решает ряд обозначенных ранее проблем. Происходит обновление ранее усвоенных знаний, т.к. задание несёт новую информацию для учащихся, в то же время основывается на имеющихся знаниях, умениях и навыках (признаки делимости на 2, на5, на 10, на 3, на 9 и др.). Мы видим также тренинг с наличием нового элемента — деление на 4.

Проанализируем в качестве примера ещё одно задание по теме “ Разложение числа на простые множители” 6 класс.

“ Простая ромашка”.

а) Запишите простые числа в лепестках ромашки так, чтобы произведение всех этих чисел равнялось 240.

б) Нарисуйте “ простую ромашку” для числа 144. Сколько у неё будет лепестков?

в) Можно ли нарисовать “ простую ромашку” для числа 47? Обоснуйте ответ.

г) Выберите какое-нибудь своё число, нарисуйте для него “ простую ромашку”, если это возможно.

Мы видим, что это задание носит характер занимательности. В ходе урока это задание можно обыграть. Этапы а), б), в) можно использовать в ходе небольшого соревновательного момента на уроке. В зависимости от целей и задач урока задание “ простая ромашка” может быть использована как на повторении, на закреплении, так и в домашнем задании.

На наш взгляд, творческие задания могут с успехом использоваться для решения целой группы задач в педагогическом процессе: образовательных, развивающих, воспитывающих. Таких как развитие познавательных процессов личности школьника; развитие эмоционально – волевой сферы учащихся; воспитание интереса; развитие мотивационной сферы учащихся; развитие коммуникативных умений и др.

Более подробно остановимся на заданиях, в которых требуется создать нечто новое. В нашем случае это составление задач. Составление задач учащимися имеет большое значение не только для проверки усвоенных ими знаний, но также способствует развитию творческой активности учащихся. Умение учащихся критически подходить к условию задания, анализировать данные в условии задания и отношения между ними является одной из черт творческой активности. Составление задачи требует от ученика актуализации образов прошлого опыта, применения ранее полученных знаний, умений и навыков в иных связях и отношениях.

Вначале учащиеся выполняют на уроках серию задач по определённой теме, причём с нарастанием сложности (8–10 мин.). Также предусмотрены задачи с разнообразным интересным и занимательным содержанием, чтобы стимулировать более разнообразный выбор темы при составлении новой задачи.

Тематика задач в дальнейшем сильно расширяется. У отдельных учащихся задачи отличается оригинальностью, многообразием образов, необычностью сюжетов, более связаны с жизнью, интересами подростков, их чувствами и межличностными отношениями, всё чаще в них присутствует юмор.

Составление задач возможно

-по краткой записи

- формулам и уравнениям

-по указанной зависимости между величинами составляемой задачи

-по задаче аналогичной решенной в классе

-по числовым данным, собираемыми самими учащимися

-составление задачи путем видоизменения данной, решенной в классе

-составление задачи на применение изученной теории в ситуациях, максимально близких к окружающей ученика жизни

-составление задачи на применение изученной теории в ситуациях далеких от окружающей ученика жизни (фантастический, сказочный сюжет)

-по графикам и диаграммам

-составление задачи, обратной данной

-составление задачи, продолжающей данную задачу

-по заданному вопросу

Приведем примеры задач, которые придумали учащиеся 6 классов.

Длительность компьютерной игры “Super-Mario” составляет 3 часа, а “Connter-Strike”- 24 часа. Найдите отношение продолжительности “Connter- Strike к “Super — Mario”. Что показывает это отношение?

У Максима была коллекция значков 99 штук. 30% этих значков он подарил своей сестренке Вере. Сколько значков подарил он Вере? Сколько значков у него осталось у Максима?

Раньше в Аквапарке было 15 горок. На следующий год стало 25 горок. На сколько % увеличилось количество горок?

Велосипед стоит 2500 руб., а самокат на 30% дешевле. Сколько стоит самокат?

У Буратино было 45 воздушных шариков. Он их приготовил на праздник. Стал надувать шары и проткнул 13% своим острым носом. Сколько осталось шаров у незадачливого Буратино?

Обязательно предусмотрены задания на составление задач, сочинение сказок, рассказов, составление законов, математических игр. Итогом работы по четвертям являются творческие задания, которые учащиеся выполняют самостоятельно дома в каникулярное время. Они выполняют это задание на альбомных листах в виде авторского сборника творческих заданий, красочно, с рисунками. Виды творческих заданий учащиеся выбирают сами по желанию, кому, что больше нравится.

Примерные творческие задания (6 класс):

Если ты представляешь себя сказочником, то сочини сказку “Из жизни дробей”.

Если ты любишь сочинять стихи, то придумай стихи на изученные правила, свойства, законы.

Если тебе нравиться придумывать задачи, то составь задачи оригинального содержания на любую изученную тему. Количество задач не ограничено и не регламентируется.

Если ты просто любишь рисовать, то нарисовать картину “игры с закономерностями” (использовать кошек, человечков, домики, квадраты и др.) тебе не составит труда.

Если ты любишь играть, то придумай математическую игру с дробями.

Составь кроссворд по теме “Дробные числа”.

И, наконец, напиши математическое сочинение по одной из предложенных тем: “История дроби”, “Как дроби помогают человеку”, “Мои любимые задачи”, “Математические забавы с дробями”.

Инструкция учителя: выберите на свое усмотрение такие виды творческих заданий, которые вам понравились и выполните их. Можно предложить что-нибудь свое оригинальное.

На наш взгляд составление задач учащимися по различным темам курса математики наиболее продуктивно способствует развитию творческого воображения, так как они в процессе составления задач создают нечто новое.

Таким образом, применение творческих заданий в целостном педагогическом процессе реально способствует формированию нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной творческой работы, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности.