КНИГА ПАМЯТИ

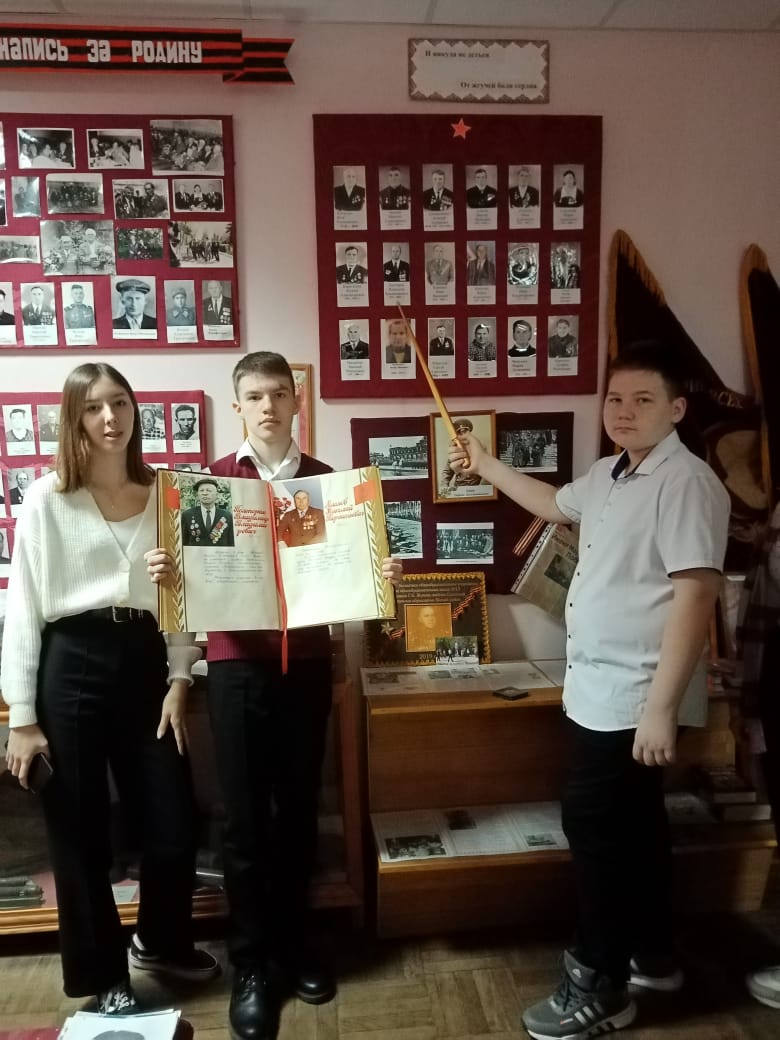

Творческий проект «Душа народа памятью жива» выполнен учащимися 9 класса МБОУ СОШ №17 имени маршала Г.К.Жукова п.Советский МО Ейский район

2023/2024 уч.г.

Содержание:

Матросов Александр Матвеевич. Наш класс носит имя Александра Матросова

Максименко Пётр Антонович – прадедушка Кадесникова Тимура

Гудзь Валентин Ильич – прадедушка Гудзь Дарьи

Семёнов Николай Николаевич – прадедушка Требунцовой Дарьи

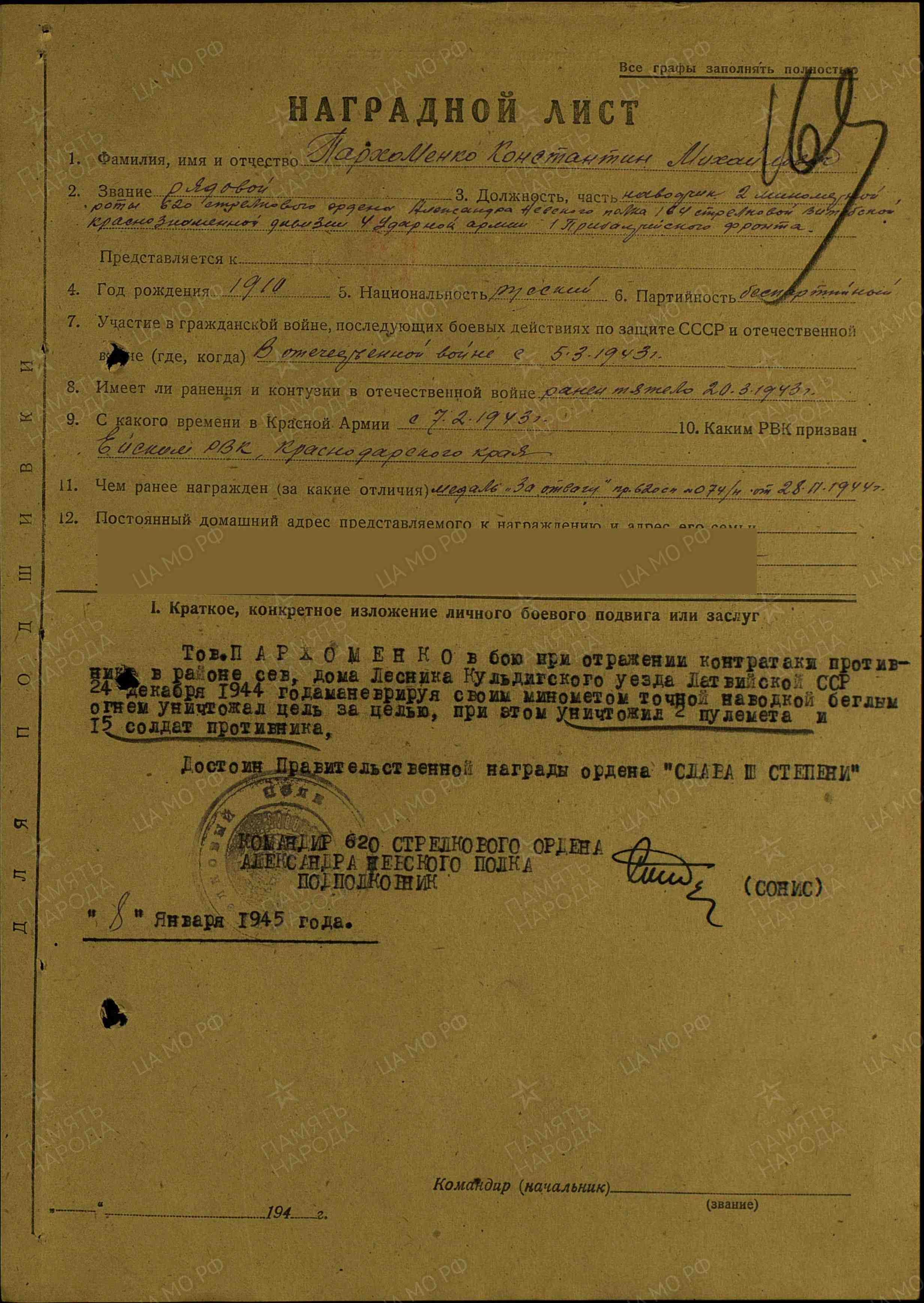

Пархоменко Константин Михайлович – прадедушка Зоря Степана

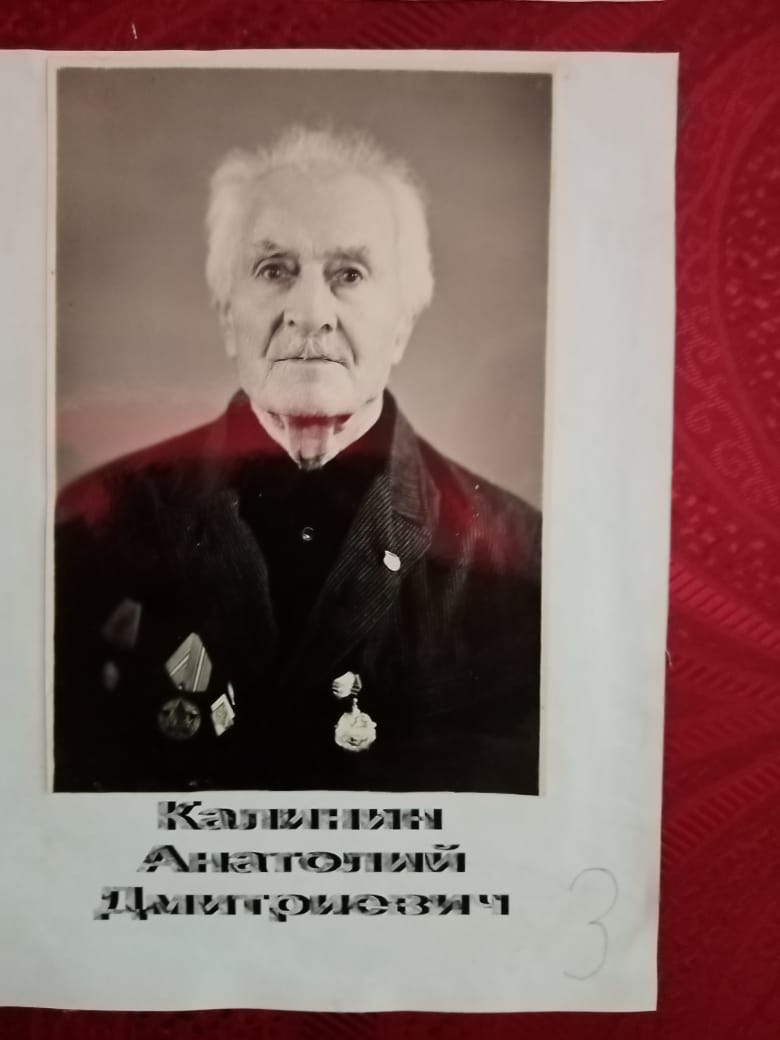

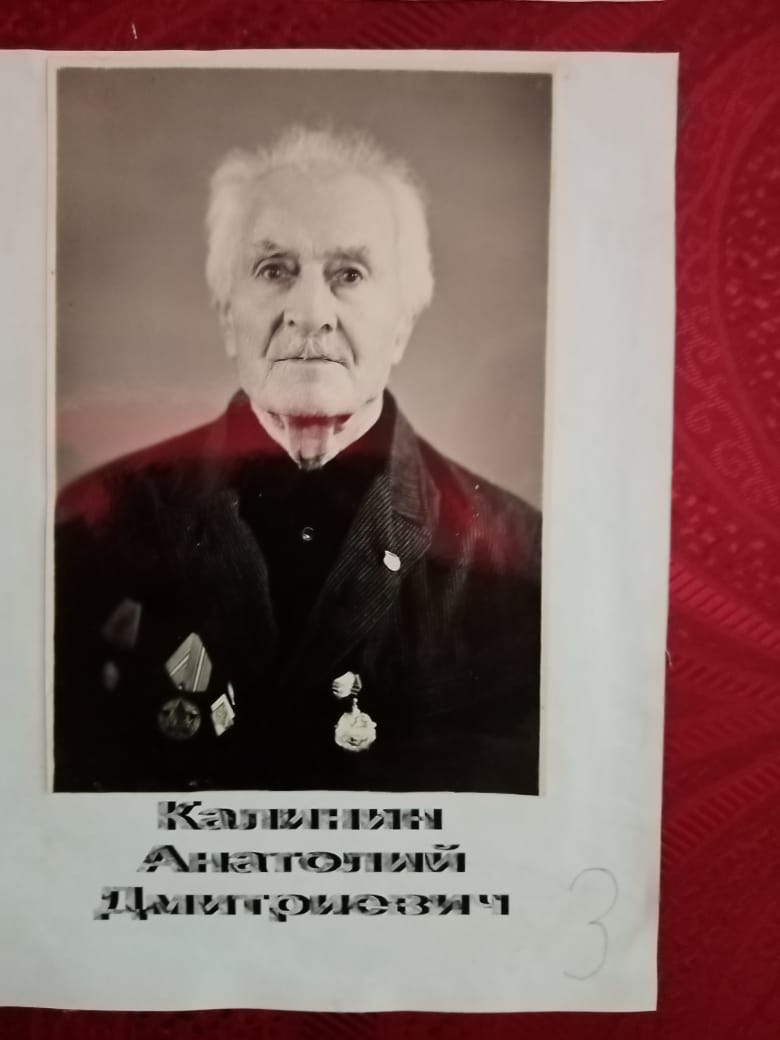

Калинин Анатолий Дмитриевич – прапрадедушка Зоря Степана

Терещёнок Валентина Лукинична – прабабушка Москаленко Юлии

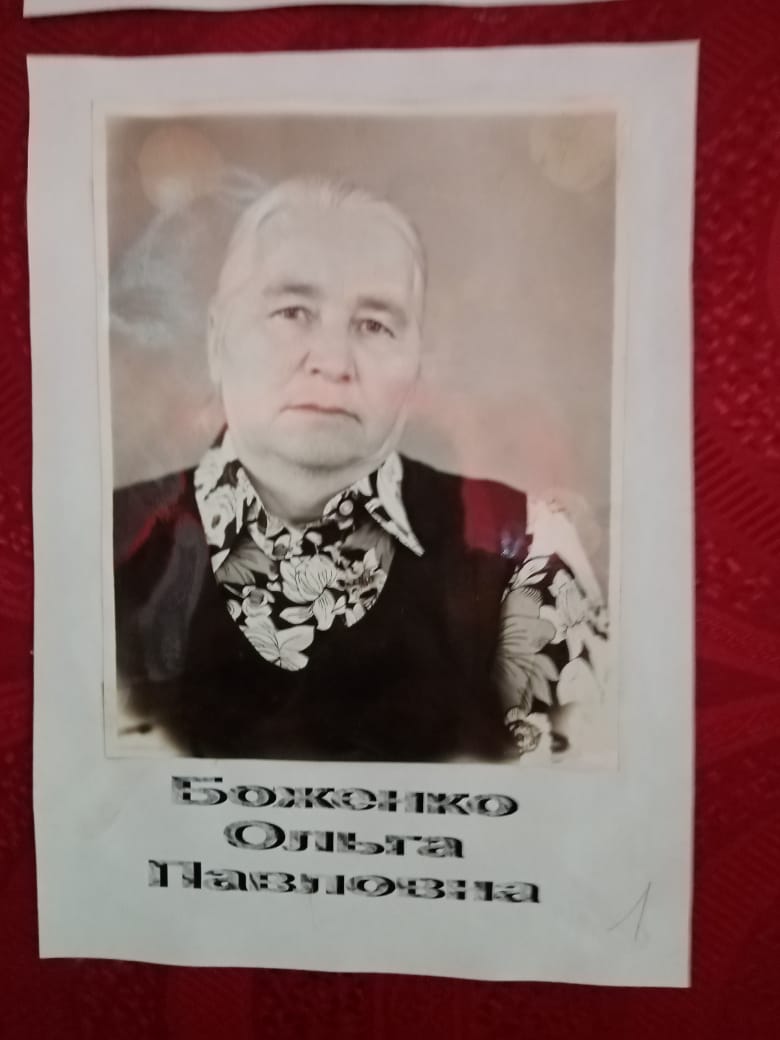

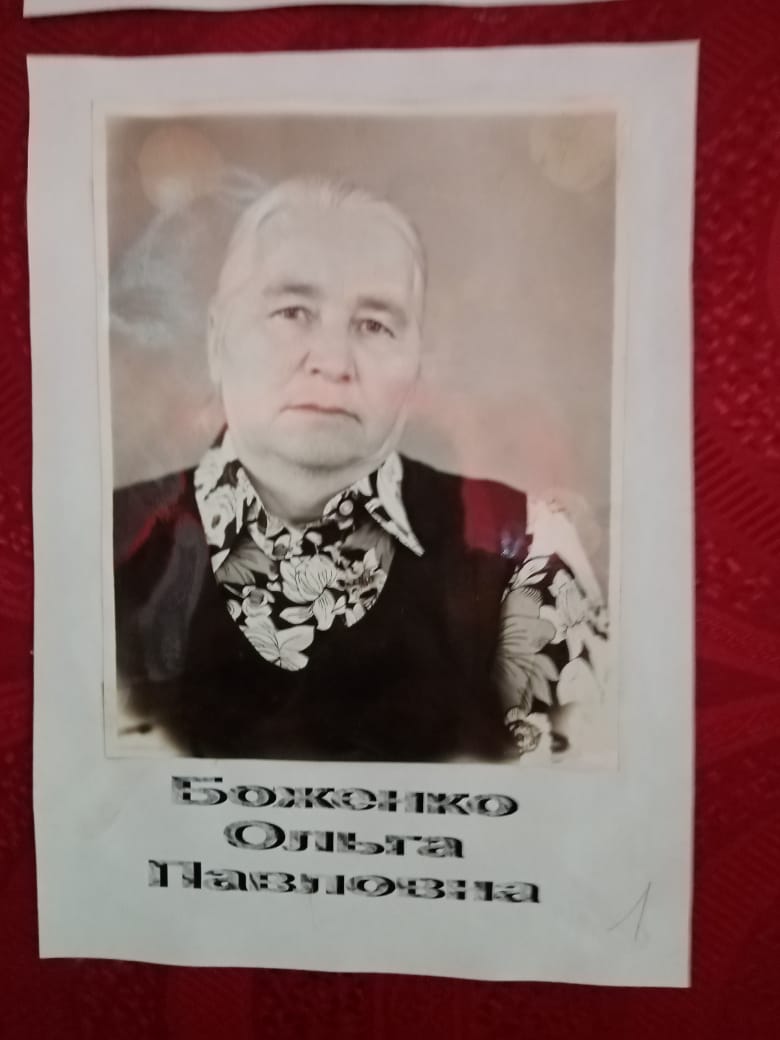

Боженко Семён Максимович и Ольга Павловна – прадедушка и прабабушка Подзолоткиной Софьи

Меркелов Сергей Сергеевич – отец Ерофеевой Татьяны Сергеевны

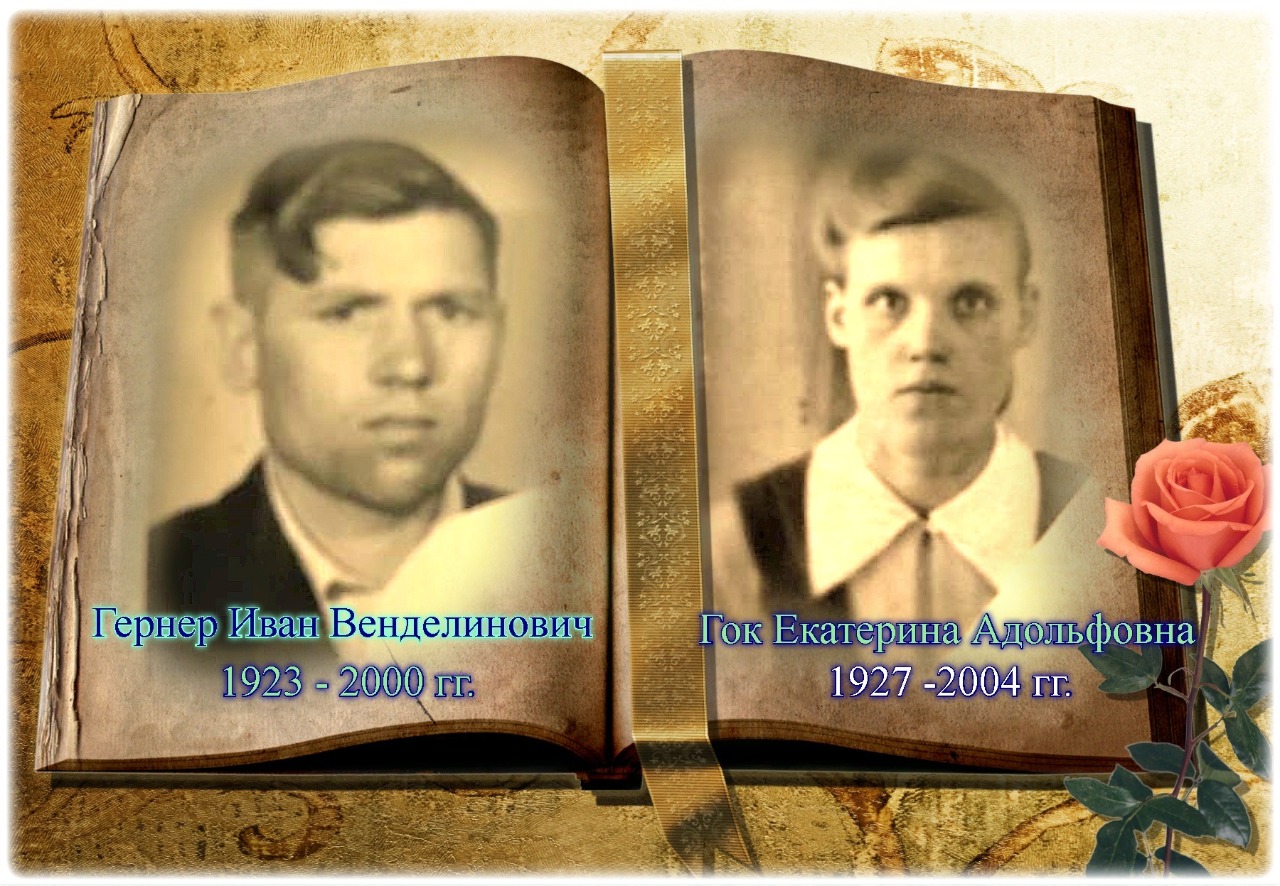

Гернер Иван Венделинович и Гок Екатерина Адольфовна - прадедушка и прабабушка Савиной Елизаветы

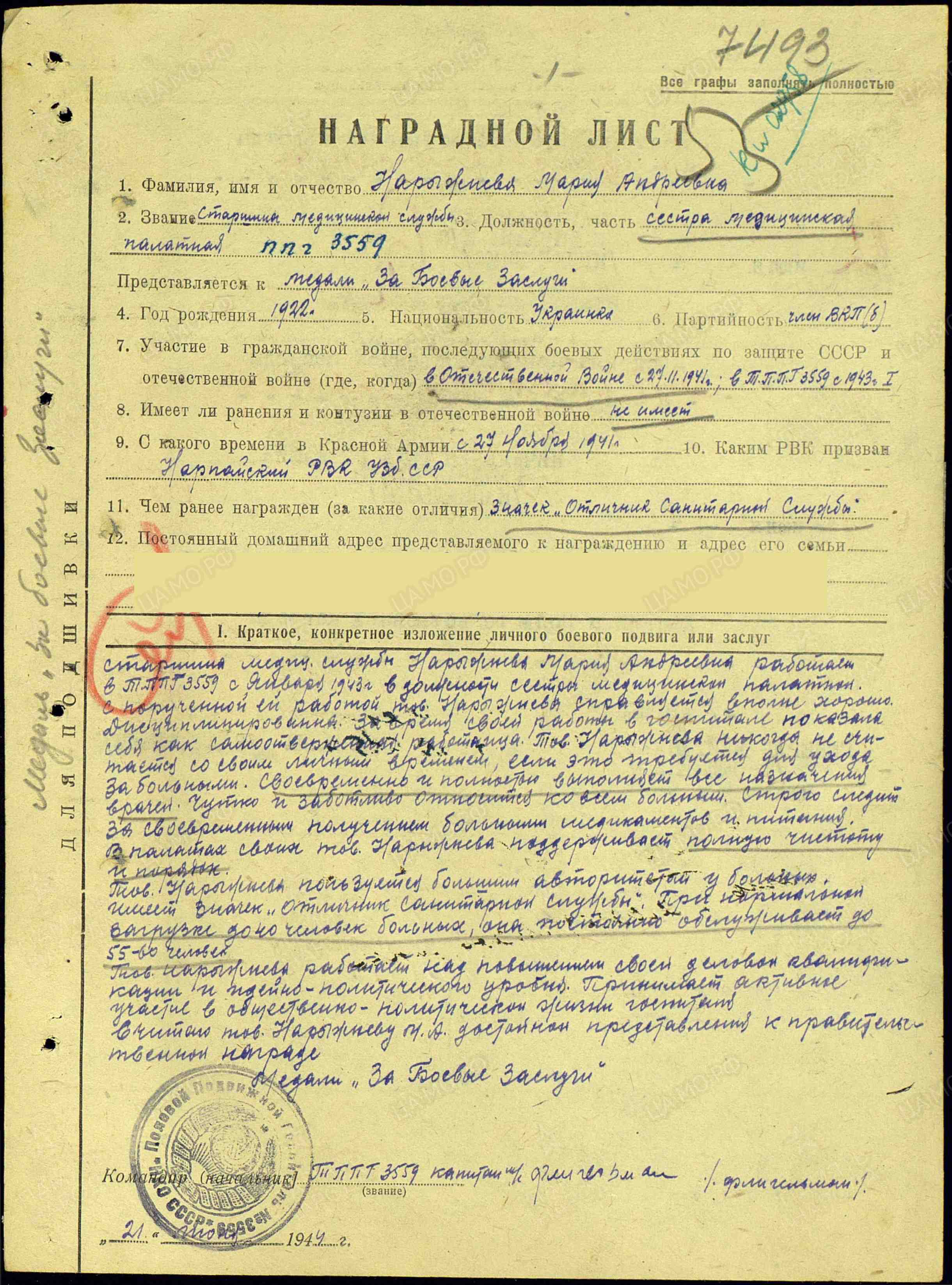

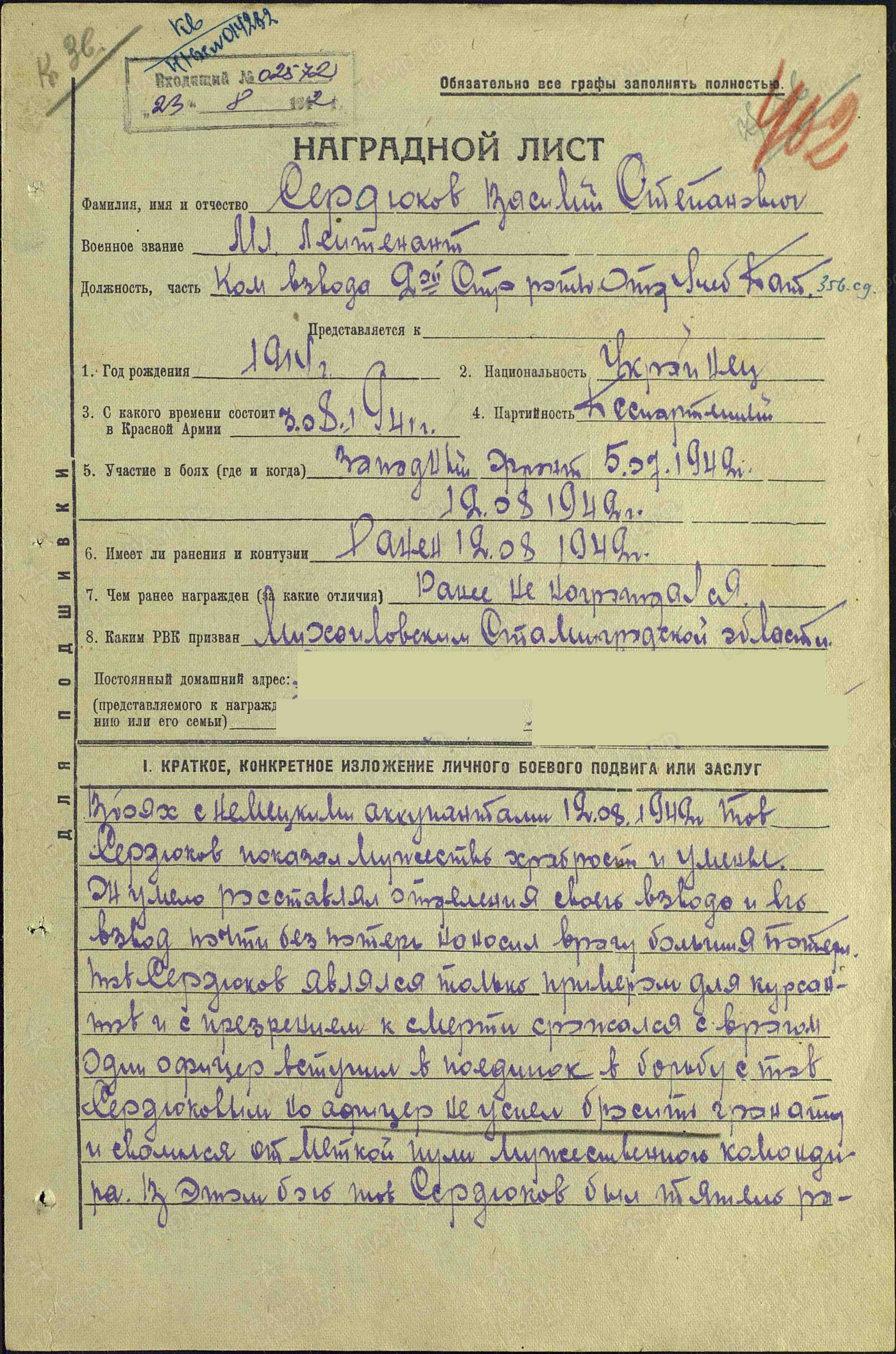

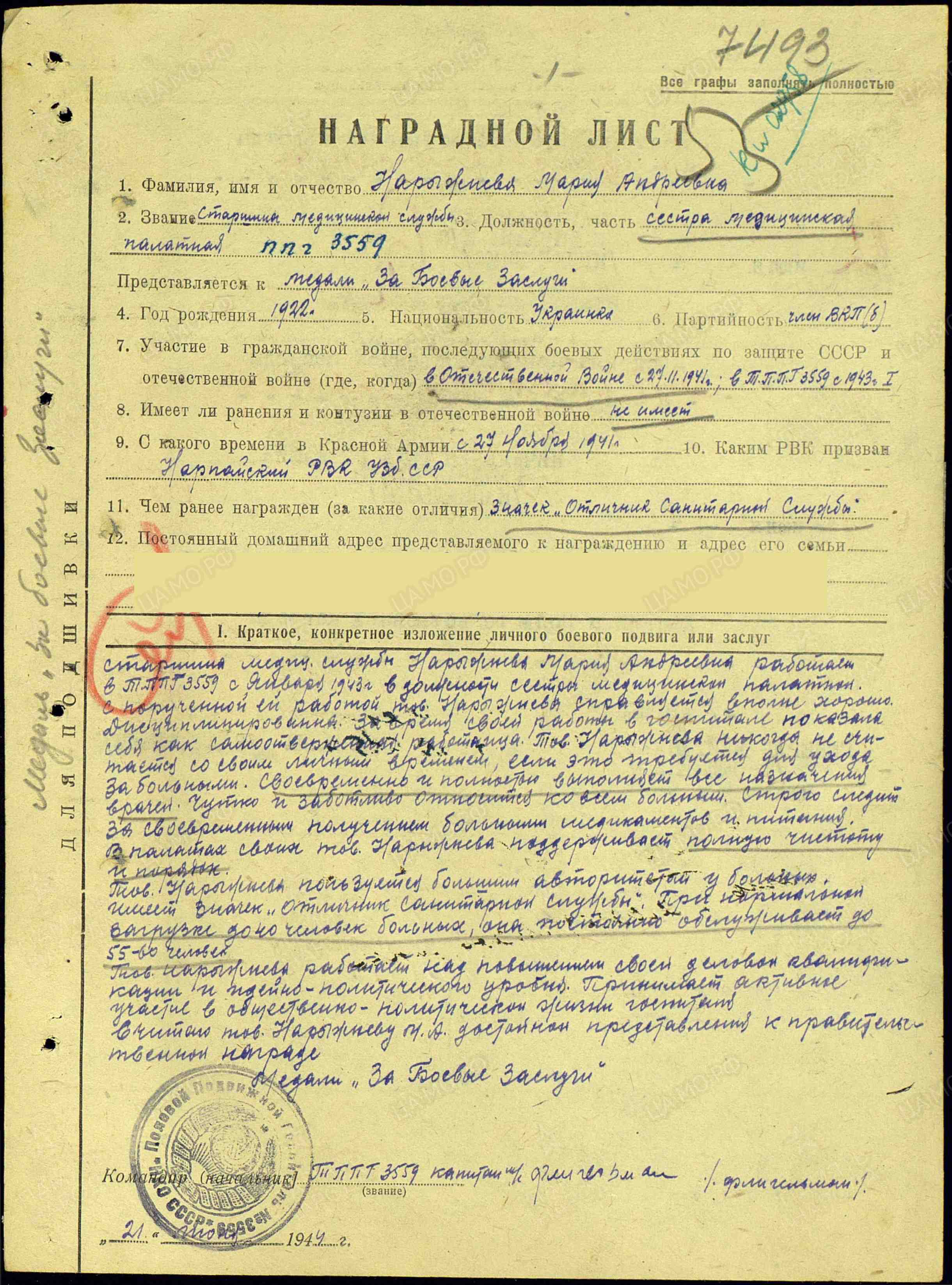

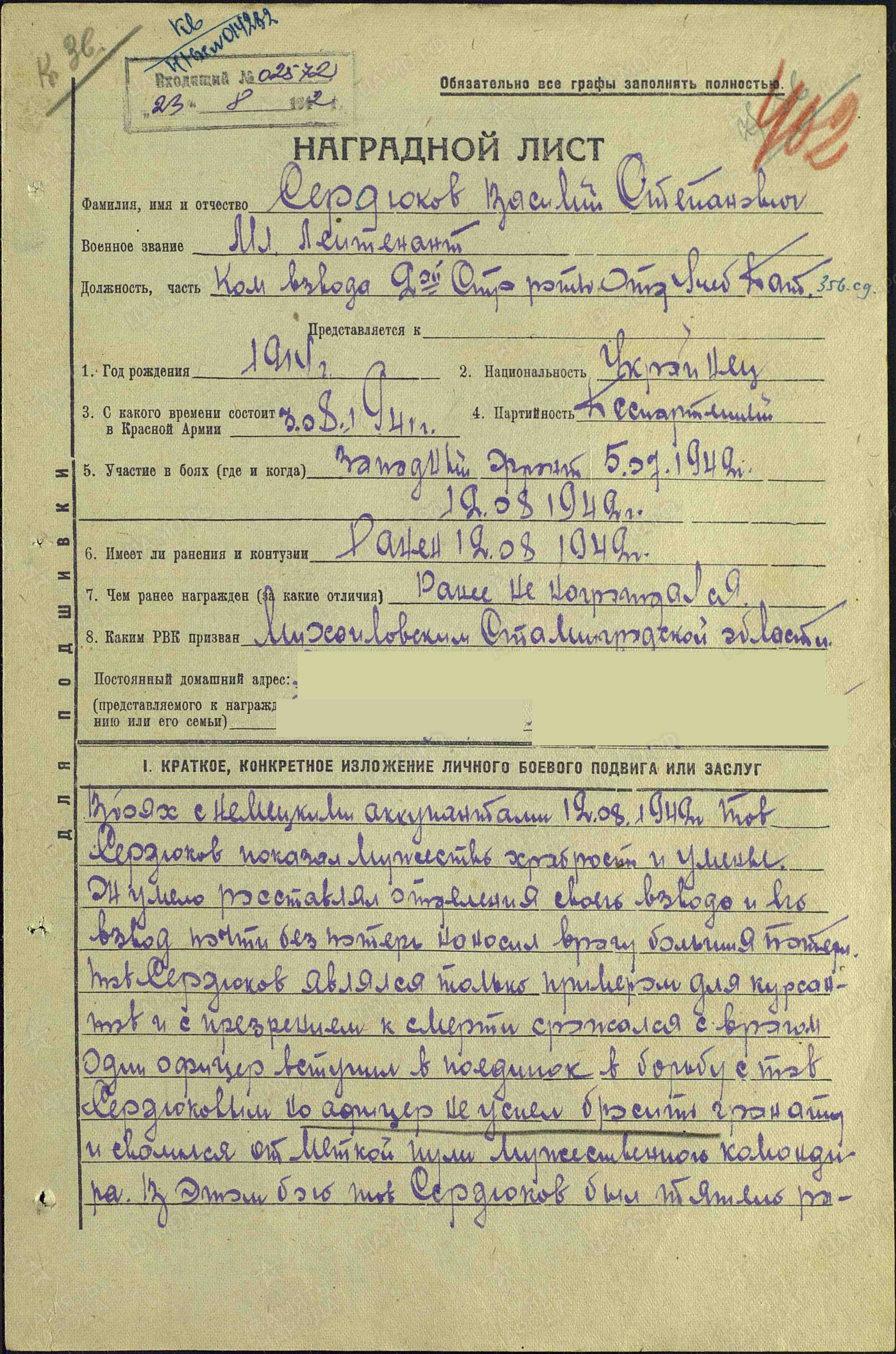

Сердюков Василий Степанович, Нарыжнева Мария Андреевна, Палаткин Василий Григорьевич – прадедушки и прабабушка Палатка Арсения

«Душа народа памятью жива». Заключительное слово Ерофеевой Т.С.

Мы вспомним о героях той войны,

Мы вспомним о героях той войны,

Мы не забудем тех, кого нет с нами,

И надо, чтобы знали дети всей страны,

Кому обязаны за мир над головами.

Победный наступает май,

Гремит салют, «Бессмертный полк» шагает.

И мы в честь памяти о той войне

О тех героях Книгу открываем…

9 класс носит имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

Александр Матвеевич Матросов

(5 февраля 1924г. – 27 февраля 1943г.) – красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В.Сталина. член ВЛКСМ.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) в конце февраля 1943 года был совершен подвиг, который в истории Великой Отечественной войны (1941-1945) получил имя собственное: "подвиг Александра Матросова".

Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославле (в 1926-2016 годах – Днепропетровск, ныне Днепр, Украина). Лишившись родителей, воспитывался сначала в детдоме города Мелекесса (ныне Димитровград), а затем в Ивановском детдоме Ульяновской области. Когда Матросов поступил в Ивановский детдом, он был записан как бесфамильный, позже он там получил официальные документы на имя Александра Матвеевича Матросова.

С началом Великой Отечественной войны Александр неоднократно обращался с письменными просьбами отправить его на фронт. В Красную Армию Александр Матросов был призван Кировским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР в сентябре 1942 года и в октябре направлен в Краснохолмское пехотное училище, но вскоре большую часть курсантов направили на Калининский фронт.

В действующей армии находился с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем ее перебросили под Псков в район Большого Ломоватого Бора. Прямо с марша бригада вступила в бой.

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской области. Как только красноармейцы прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулеметный огонь противника – три вражеских пулемета в дзотах (деревоземляные огневые точки) прикрывали подступы к деревне. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота поползли рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. Вскоре Огурцова тяжело ранило, и Матросов подобрался к амбразуре уже один. Он бросил две гранаты, и пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника. Матросов ценою своей жизни содействовал выполнению боевой задачи подразделением.

И, рванувшись в атаку за другом,

В этот миг услыхали друзья,

Что свинцовая кончилась вьюга,

Огневая замолкла струя.

Это трепетом сердца живого

Наш Матросов закрыл пулемет.

Никогда своего рядового

Не забудет советский народ!

Максименко Пётр Антонович-

прадедушка Кадесникова Тимура

Меня зовут Кадесников Тимур. Этот рассказ я записал со слов моей мамы Максименко Риммы Борисовны, дедушки Максименко Бориса Петровича и бабушки Максименко Светланы Ивановны. А им, в свою очередь, это рассказали мои прабабушка и прадедушка, которых я, к сожалению, уже не застал в живых.

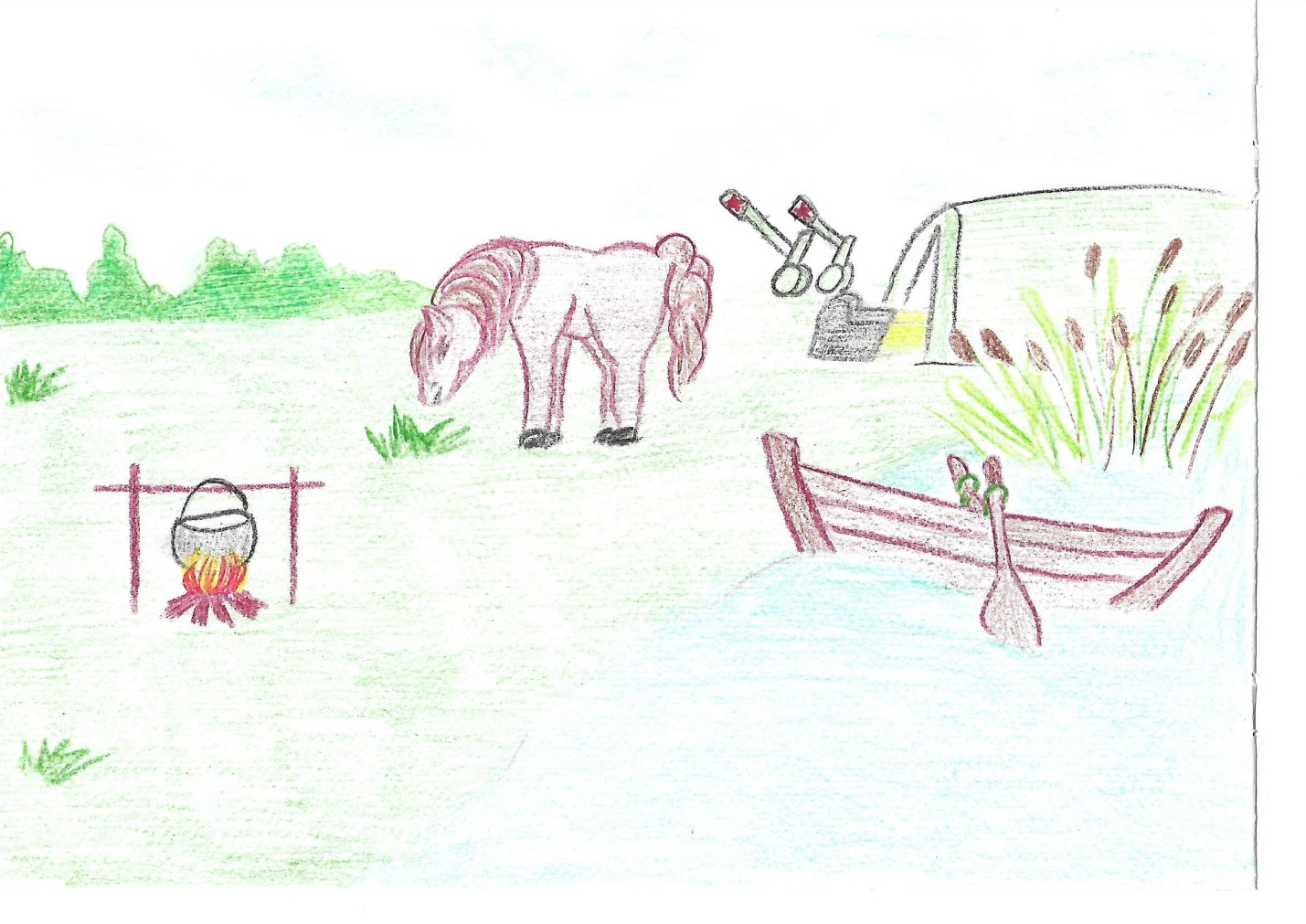

Тридцатые годы XX века. Кубанская станица Новощербиновская. Течет вдоль станицы река Ясени. Кормилицей и поилицей называют её местные жители. Хата Петра Максименко и жены его Анастасии стоит прямо на берегу речки. Мазанка чисто побелена, покрыта камышом. Пойдешь по тропинке через огород, дойдешь до речки, а там в камышах спрятана лодка. Любит Петро порыбачить на утренней зорьке. Привезет он Наде (так по-местному называли его жену) на «жареху» карасей, окуньков, может, и лещ попадется. Летом любил ещё раков ловить.

Были у них с Надей очень тяжелые времена. В начале тридцатых годов такой сильный голод свирепствовал, что, казалось, и рыбу всю выловили в реке. Умерли тогда у них двое деток, не смогли они их спасти, да и сами еле выжили.

В 39-м году в семье Максименко родился сын Виктор, на которого родители нарадоваться не могли. «Харчей» уже больше стало: огород сажали, курочек завели, в колхозе на трудодни зерно давали, рыба в реке появилась. Жить бы да радоваться. Но в 40-м году призвали Петра на финскую войну. Нельзя сказать, что Надя осталась одна: полстаницы родни, но у каждого свои проблемы, а у неё мужика в доме нет, всё самой приходится делать. С утра – на колхозные работы, за Витюшкой приглядывала бабушка. Приходила с работы – всю домашнюю работу надо самой делать. Теперь уже не Петро, а сама рыбу ловила, солила, сушила – запас на зиму готовила.

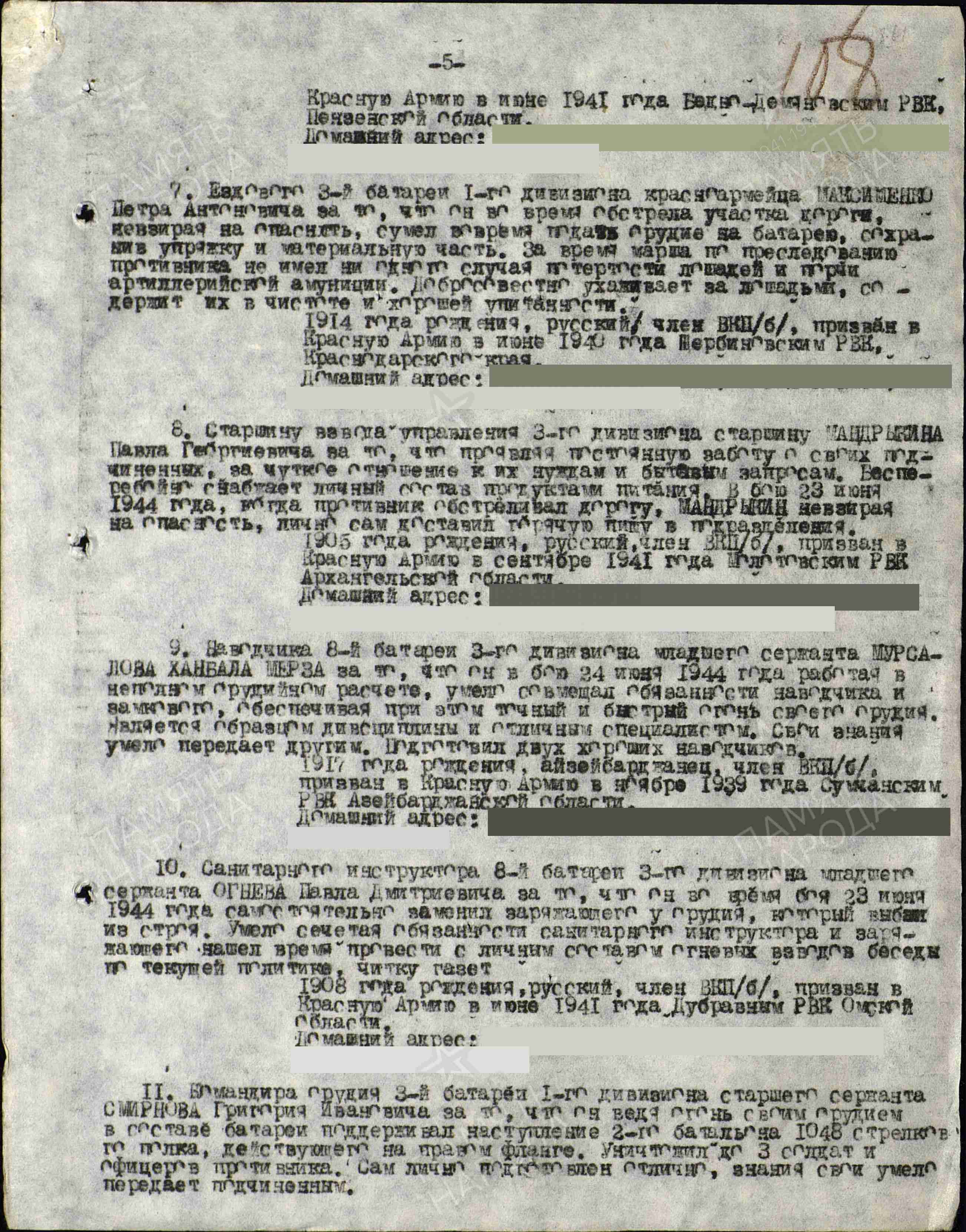

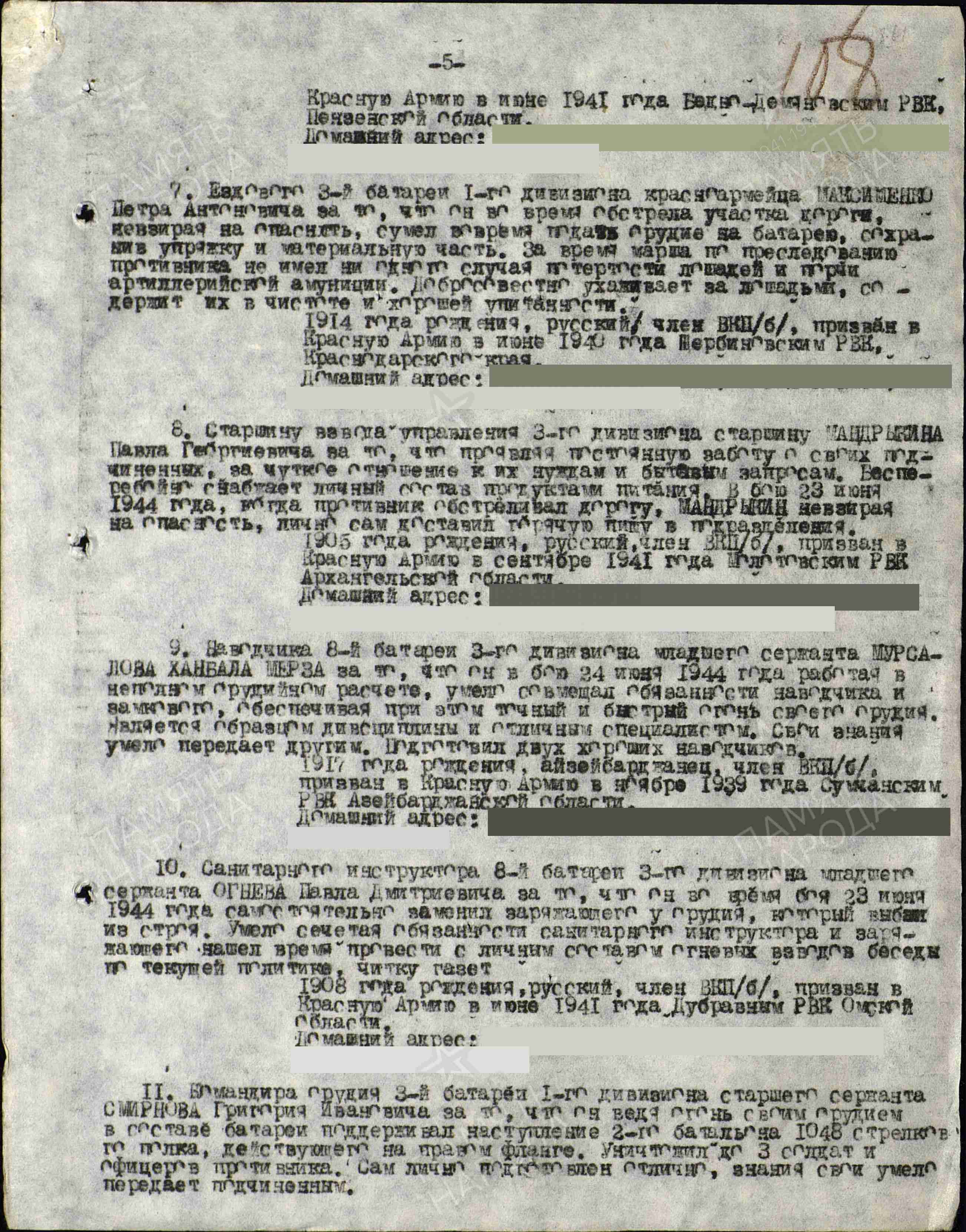

Когда началась Великая Отечественная война, Петр воевал на Карельском фронте в составе 821 артиллерийского полка. Как казака назначили его ездовым: он подвозил боеприпасы, подтягивал пушки на передовую линию. Может показаться, что какая-то негероическая служба была у деда. Но за то, что Максименко Петр Антонович выполнял эту работу безукоризненно, он был награжден медалью «За боевые заслуги». В приказе о награждении говорится: « Ездовой 3 батареи Максименко Петр Антонович во время обстрела дороги, невзирая на опасность, сумел вовремя подать орудие на батарею, сохранив упряжку и материальную часть. За время марша по преследованию противника не имел ни одного случая потертости лошадей и порчи артиллерийской амуниции. Добросовестно ухаживает за лошадьми, содержит их в чистоте и хорошей упитанности».

Как же удавалось деду содержать лошадей в «хорошей упитанности»? В Карелии много лесов, озер, протекает река Свирь. Когда были передышки между боями, уходил Петро к озеру или к реке. Мыл лошадей, поил. Потом стреноженные лошади паслись, а Петро занимался любимым делом – ловил рыбу. Рыба такая же, как и на Кубани: лещ, окунь, карась, щука. Снасти рыболовные сам соорудил. Весь взвод с нетерпением ждал, когда «казачура» с рыбой придет, ухи на всех хватало.

А Надя в это время была на трудовом фронте. В колхозе остались старики, женщины и подростки. Техники было мало, скотину почти всю отогнали подальше в тыл. Но в то время не было жалоб на трудности. Все понимали, что выход только один – работать, работать и работать. Семена для сева дало государство, так как своих семян не было. Но тут возникла еще одна проблема – как доставить их в поле. Все животные были запряжены в плуги, пахали весь световой день. Ночью, когда отдыхали уставшие за день животные, женщины шли на элеватор, и, нагрузив зерно в мешки, несли его в поле, к сеялкам. Полуголодные, засыпая на ходу или под скирдой в степи, несли они этот драгоценный груз. Все знали, что своим трудом они приближают Победу.

Почти год, пока Кубань была в оккупации, Надя не получала от Петра ни единой весточки. В феврале 1943 года жители Новощербиновской копали окопы для бойцов Красной Армии. Отморозила Надя ноги, потому что не было теплой обуви. После этого она осталась инвалидом, ходила с палочкой. Наде тоже пришлось заниматься лошадьми. В наступавших советских войсках было много истощенных, больных лошадей. Наверное, не все ездовые так же хорошо ухаживали за ними, как Петр Максименко. И оставляли этих лошадей гражданскому населению, чтобы они подлечили, подкормили и вернули лошадей в строй. Пришлось и Наде стать и ветеринаром, и пастухом. И в этой работе она равнялась на мужа.

Кто внёс больший вклад в Великую Победу? Мне трудно ответить на этот вопрос. Все старались, всем было тяжело. И тыловики, и фронтовики делали общее дело. Замечательно, что Петр вернулся с войны, вырастили они с Анастасией шестерых детей, прожили хорошую жизнь. Петр Антонович до конца жизни работал в рыбколхозе.

Одно я знаю точно: война – это страшное событие. Очень хочется, чтобы все конфликты решались мирным путём.

Гудзь Валентин Ильич –

прадедушка Гудзь Дарьи

Гудзь Валентин Ильич родился в станице Камышеватской Ейского района в 1921 году. Участник Великой Отечественной войны. В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны I степени.

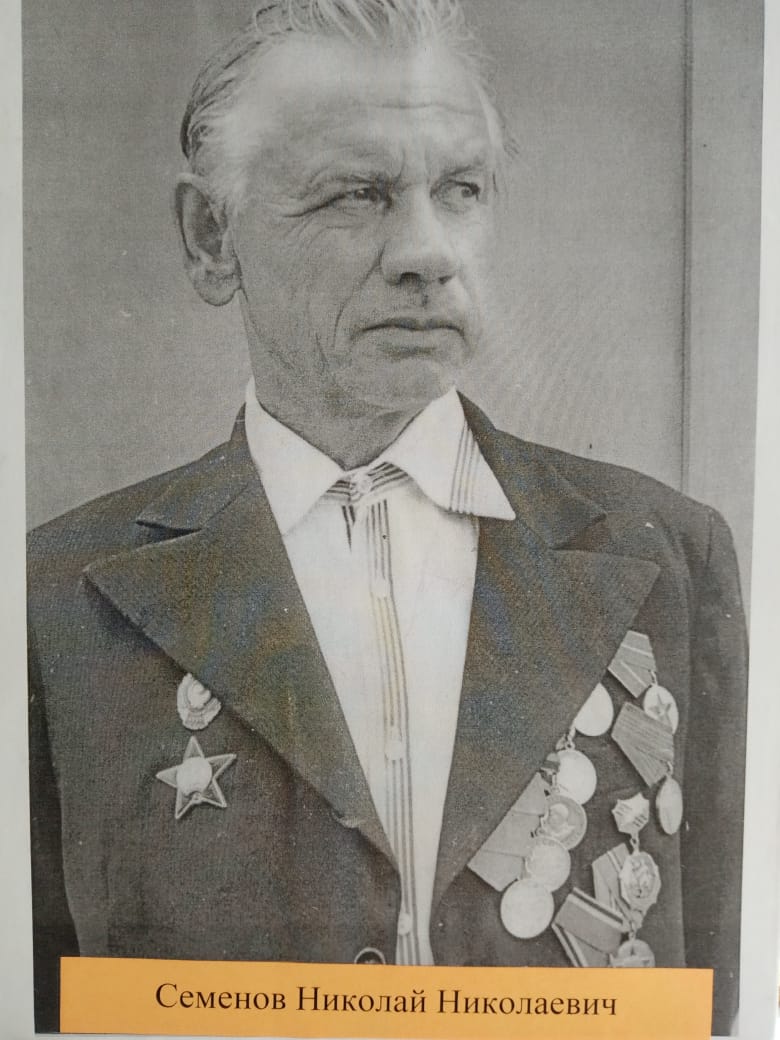

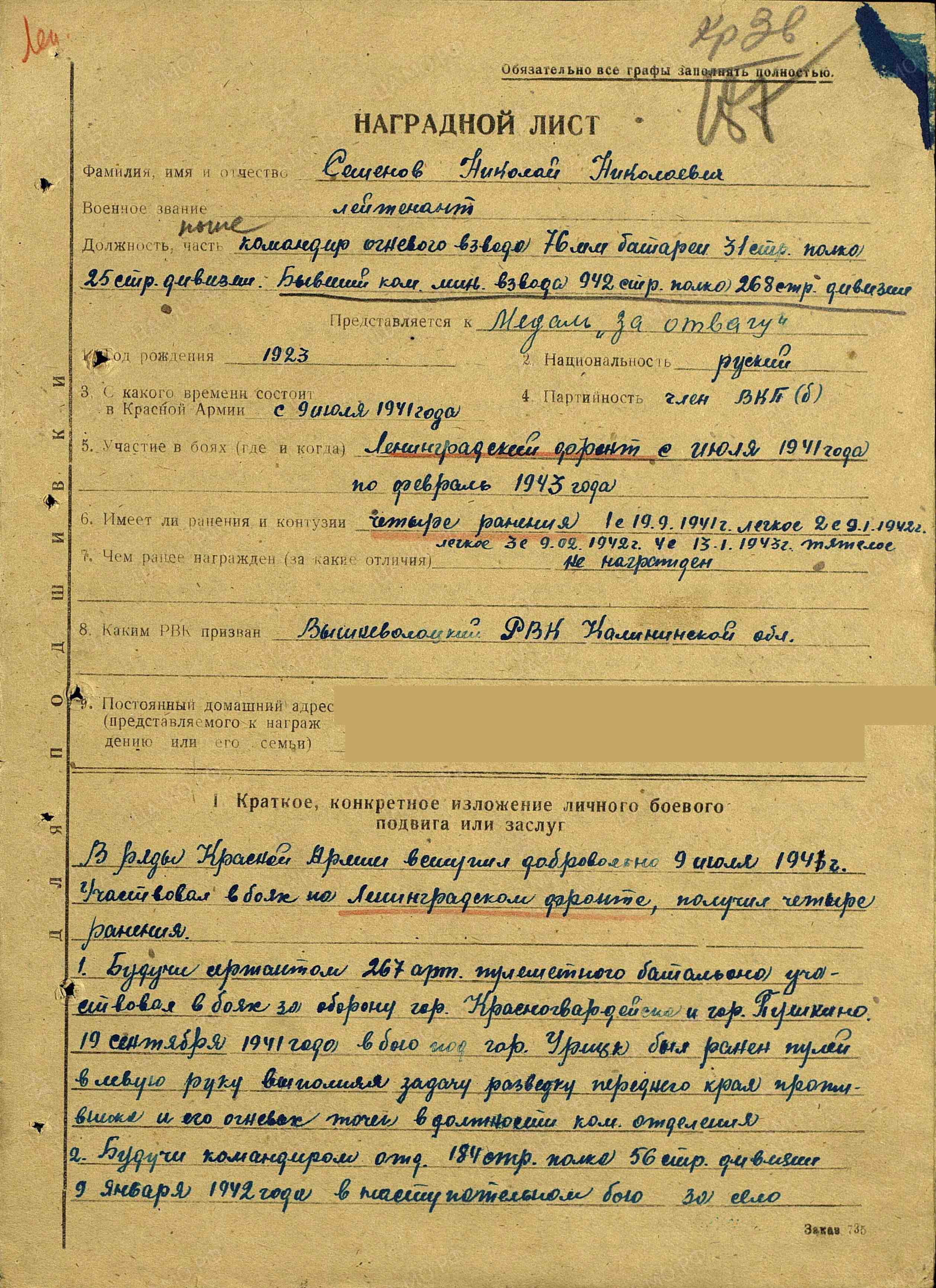

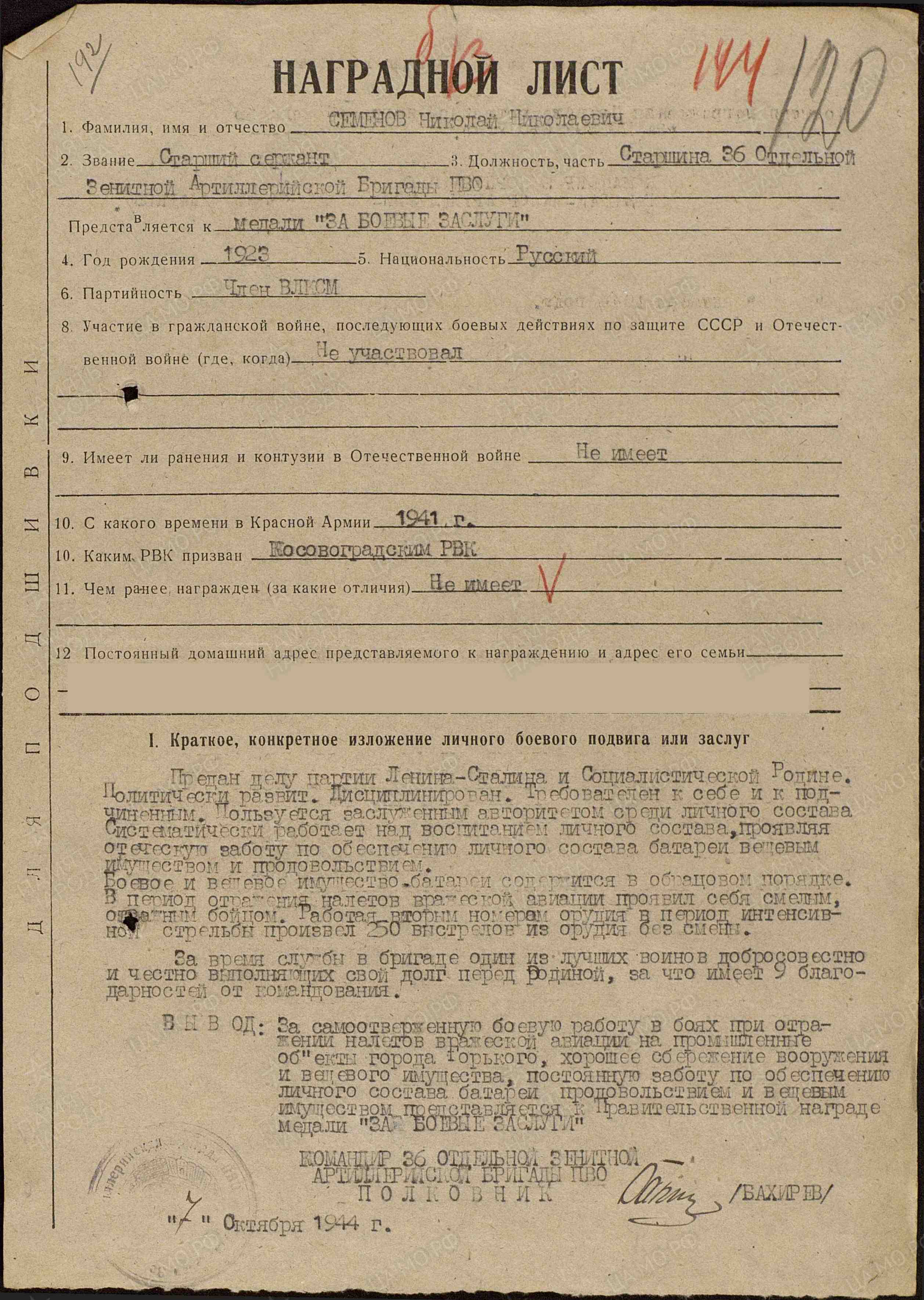

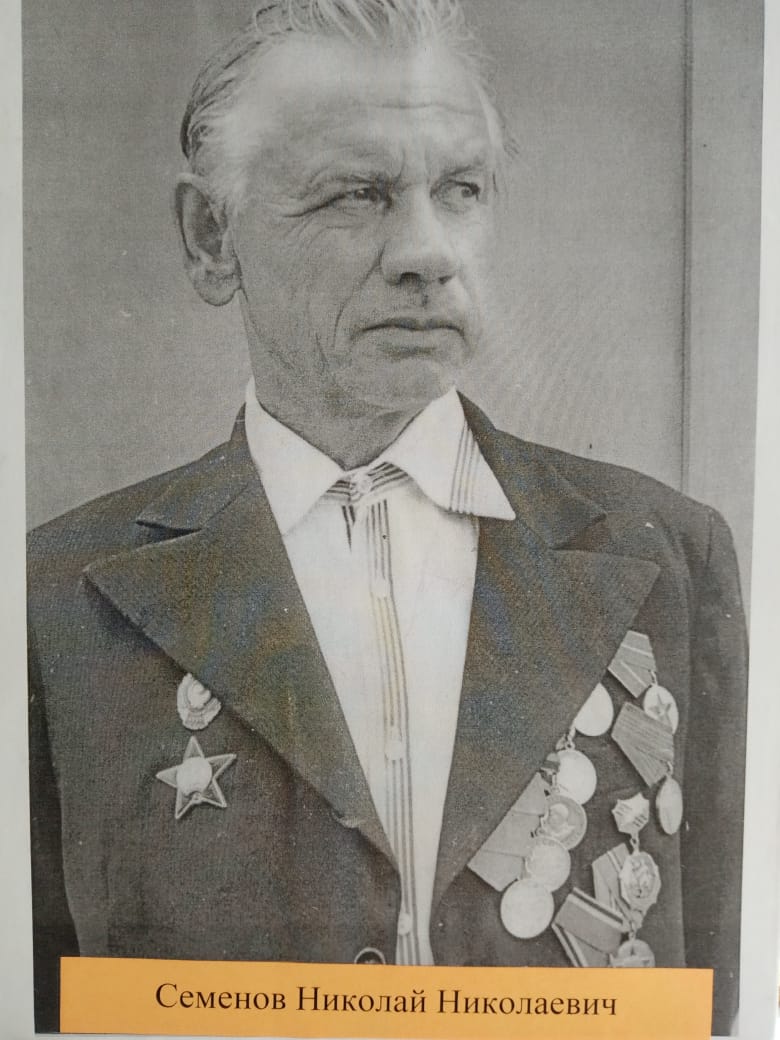

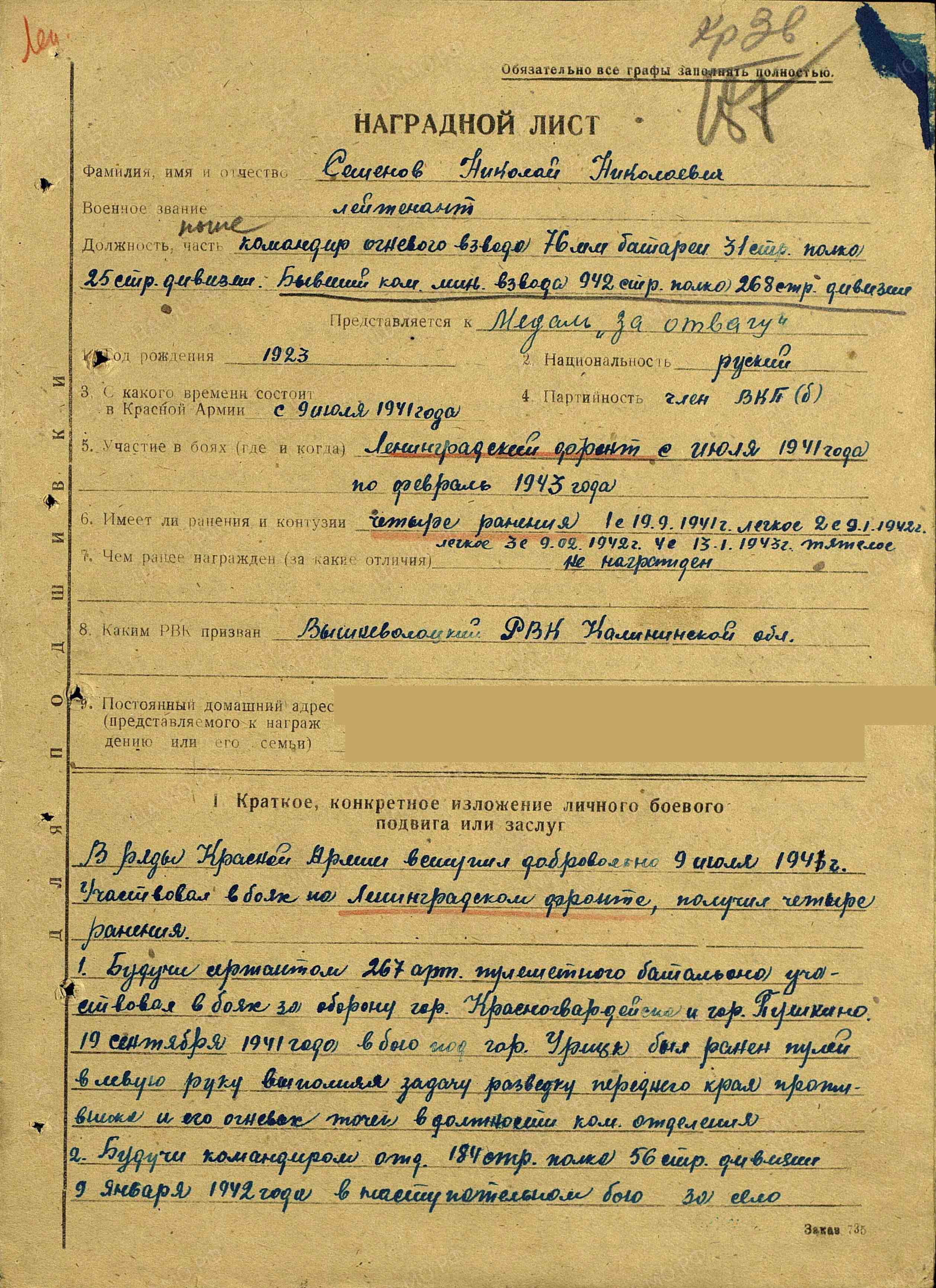

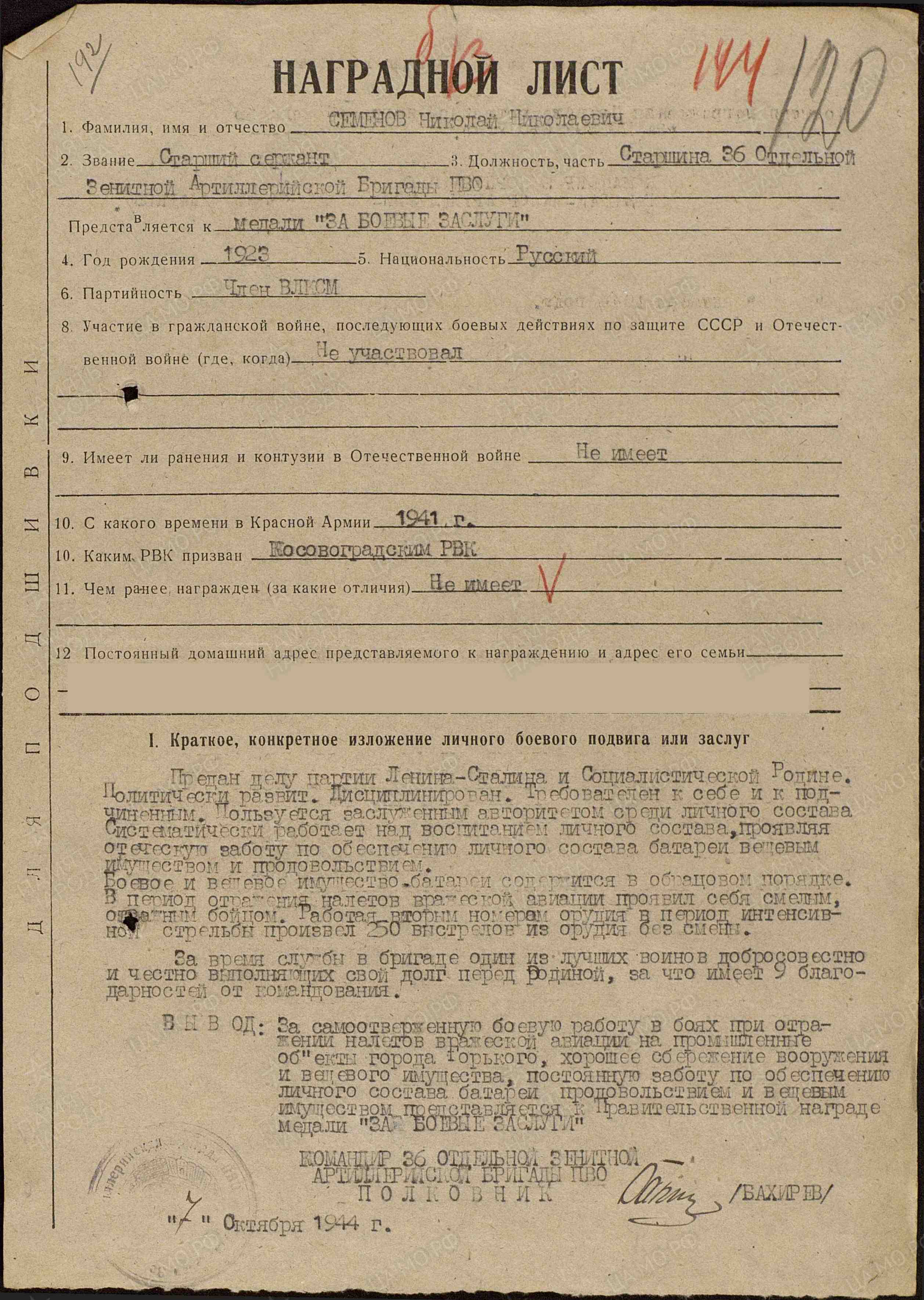

Семёнов Николай Николаевич-

прадедушка Требунцовой Дарьи

Родился 26.03.1923г. в п. Осташково, Калининской области.

Призывался 22.06.1941 года Осташковским военкоматом.

Служил в артиллерии в звании старшего лейтенанта.

В 1943г. был ранен. Дошел до Берлина.

Награжден орденом Красной Звезды, 2 медалями «За отвагу»,

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Демобилизовался в 1945г. С 1967г. – участковый п. Советский.

Умер 19.06.1984г. Похоронен в п. Советский.

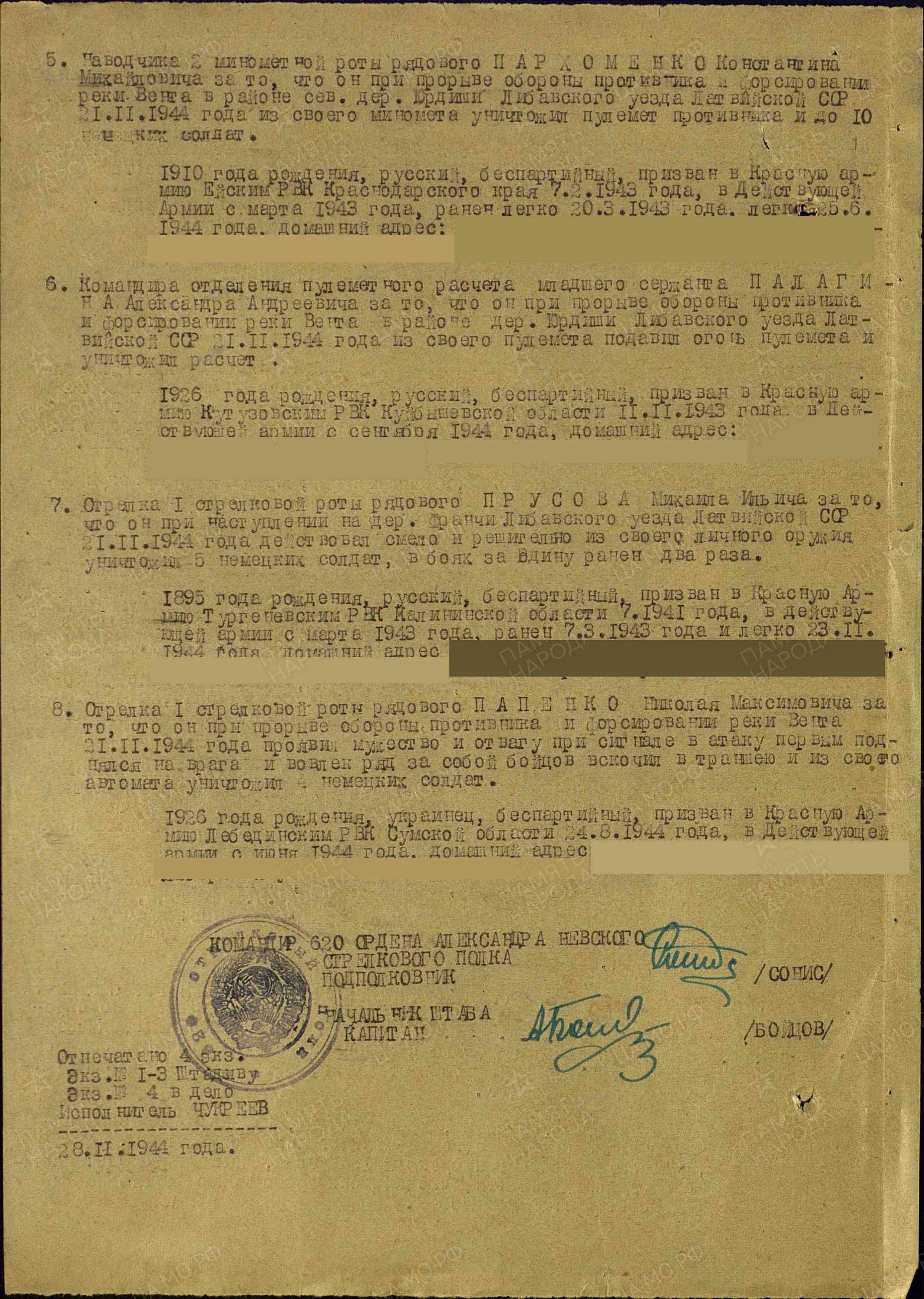

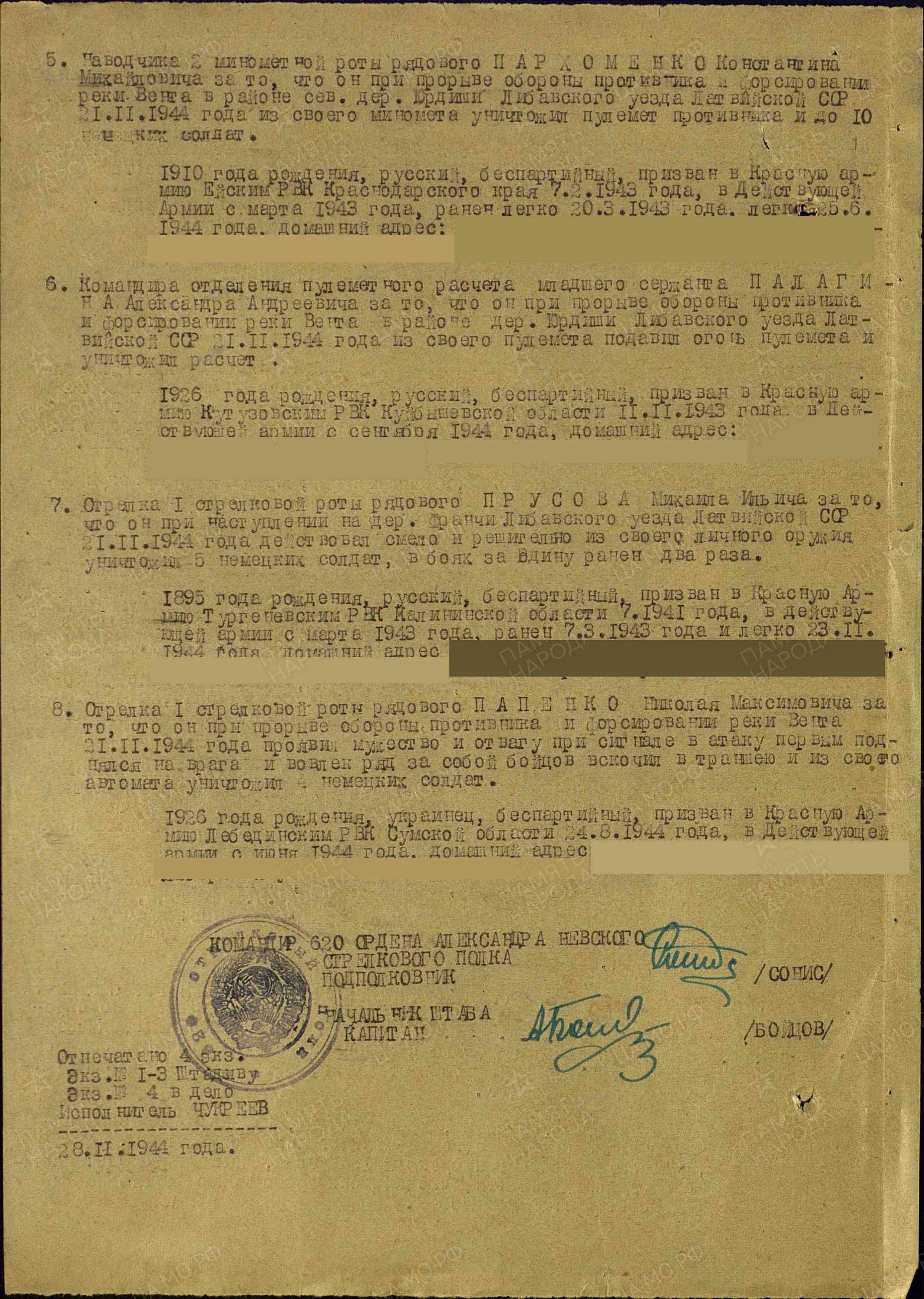

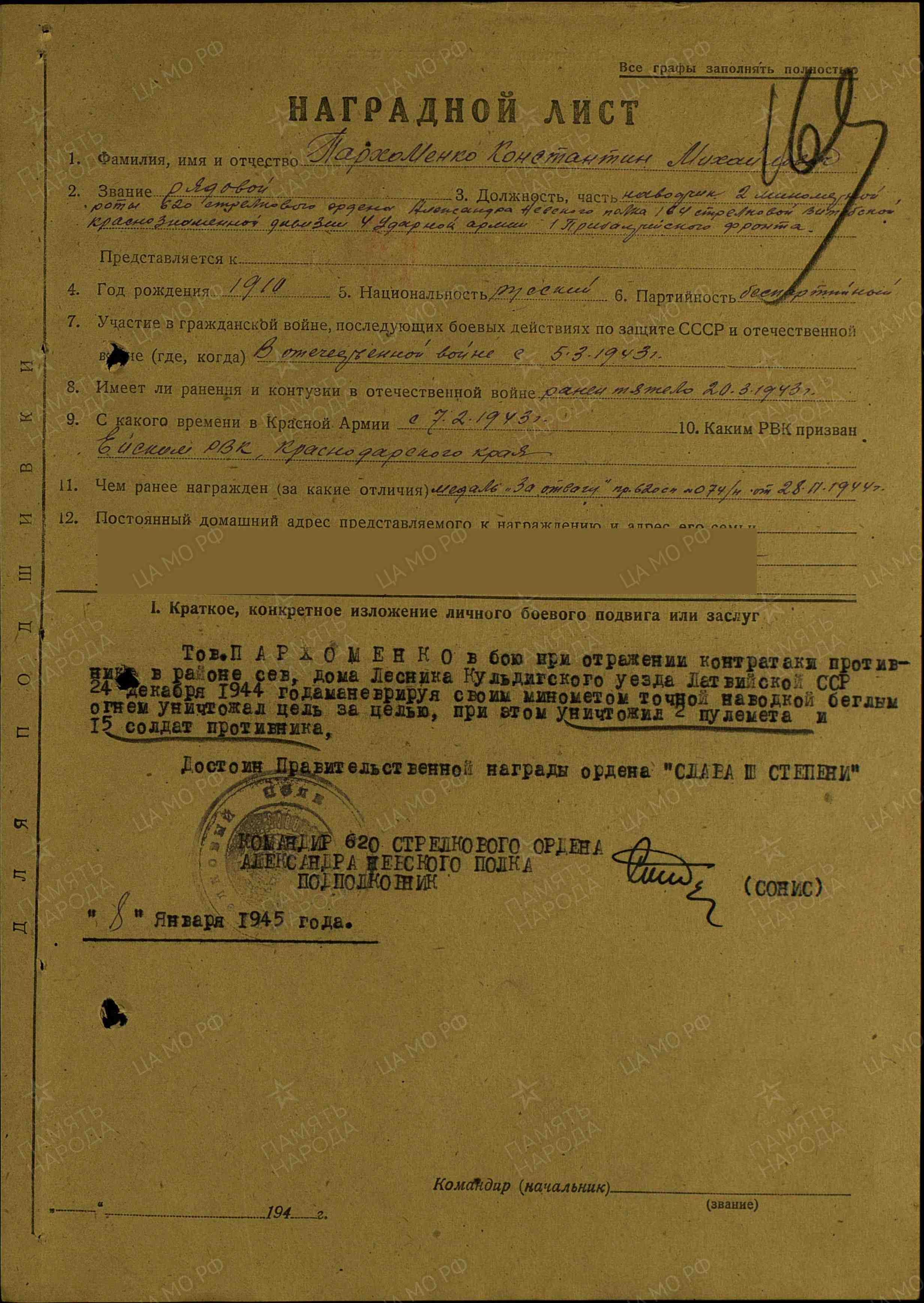

Пархоменко Константин Михайлович –

прадедушка Зоря Степана

Родился 15 мая 1910 года в ст.Новощербиновской. Здесь же закончил 4 класса. Учился в г.Ростове на курсах механиков. Приехал в зерносовхоз «Ейский» с момента его образования. Работал трактористом, комбайнером, наладчиком.

Призван на фронт в 1942 году Ейским военкоматом. Служил заряжающим минометной роты. Освобождал Ригу, Каунас, Витебск, Оршу, Кубань, воевал на Прибалтийском фронте, которым командовал маршал Баграмян. Рядовой 1075,696,620 стрелкового полка. Был дважды ранен. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

В 1945 году вернулся на родину. Работал механизатором. Даже выйдя на пенсию, продолжал работать. Ветеран войны и труда.

Калинин Анатолий Дмитриевич –

прапрадедушка Зоря Степана

Родился 19 августа 1888 года в Ейске. Вместо школы батрачил. Воевал в Первую Мировую войну. В 1932 году переехал в подсобное хозяйство зерносовхоза «Ейский». Работал разнорабочим.

В августе 1941 года пошёл на войну. После ранения в 1944 году демобилизовался. Вернулся после госпиталя домой. Работал рабочим в совхозе «Советский». Награжден юбилейными медалями.

Терещёнок Валентина Лукинична –

прабабушка Москаленко Юлии

Знакомьтесь: это моя любимая прабабушка Терещёнок Валентина Лукинична. Прабабушка рассказала мне о своем военном детстве. Её рассказ я предлагаю вашему вниманию.

Знакомьтесь: это моя любимая прабабушка Терещёнок Валентина Лукинична. Прабабушка рассказала мне о своем военном детстве. Её рассказ я предлагаю вашему вниманию.

Родилась моя прабабушка 26 ноября 1937 года в станице Камышеватской Ейского района. Нетрудно подсчитать, что Вале было всего 4 года, когда началась Великая Отечественная война. Её старшей сестре Наде было 7 лет, младшему братишке Ване – всего годик. Но детская память очень хорошо сохранила воспоминания о тех днях, когда фашисты сбрасывали на Камышеватскую бомбы, как дети с матерью, Марфой Ивановной, старались спрятаться от воющих звуков снарядов. Прабабушка до сих пор помнит этот звук, несущий смерть. А уже позже в станицу вошли немцы, которые всюду искали русских партизан. Прабабушка Валя говорит: «Если бы я умела рисовать, я и сегодня бы нарисовала по памяти наглую рожу этого фашиста, который ворвался в наш дом». Здоровый, страшный немец увидел большой сундук и решил, что партизаны могут спрятаться в этом сундуке. Открыв его, он увидел, что сундук наполнен пшеницей. Но он долго и основательно протыкал зерно штыком, чтобы убедиться, что там никого нет. Успокоившись после этого, он показал жестами, что у него дома остались 4 детей. «Супостат проклятый, зачем же ты пришел в нашу страну? Зачем пугаешь моих детей?» - плакала, причитала и ругалась Марфа Ивановна уже после ухода немца.

Ещё в 30-е годы в колхозе была организована площадка для присмотра за детьми колхозников. Марфа Ивановна работала на этой площадке, и младшие дети были при ней, и присмотрены и накормлены. Когда Камышеватскую бомбили, то всех детей расставляли по углам. Взрослые решили, что так будет безопасней. Так что впоследствии «стоять в углу» для прабабушки Вали совсем не означало наказание, как раз это было самое безопасное место. С приходом немцев площадку не закрыли. Однажды заведующая попросила Марфу остаться дежурить на ночь. Оказывается, с наступлением ночи на площадку пришли два раненых красноармейца. Марфа нагрела им воды, они помылись, поели. И все время успокаивали Марфу: «К утру мы уйдем». Действительно, утром их уже не было. Про дальнейшую их судьбу прабабушке ничего неизвестно.

Отец был на фронте, матери с тремя детьми очень трудно было жить в колхозе, где на трудодни лишь палочки ставили в ведомости. Вроде бы и жили на берегу моря, но ведь, чтобы рыбы наловить, и лодка нужна, и снасти. Да и вообще выход в море-дело совсем небезопасное. И в поисках более сытной жизни колхозники переходили в совхозы, где платили зарплату, давали землю под личное хозяйство.

И в конце войны их семья, мать и трое детей, переехала на ферму отделения №6 зерносовхоза (впоследствии совхоз «Октябрьский», с 1961 года – совхоз «Советский»).

Трудные предвоенные и послевоенные годы, военное лихолетье… Всё это вместе со всей страной, со всей Кубанью пришлось пережить и Валентине Лукиничне. С малых лет помогая взрослым, детвора успевала учиться, играть, присматривать за младшими. Дети знали, что без их помощи взрослым будет ещё труднее.

Когда говорят «дети войны», я сразу думаю о своей прабабушке Вале, как она голодала, как пряталась за спину своей мамы, чтобы укрыться от глаз немца, как затыкала уши, чтобы не слышать вой снарядов. Война отняла у неё светлое и радостное детство. Конечно, бабуля мечтает о том, чтобы мы, её внуки и правнуки никогда не испытывали подобных страданий. А мы желаем нашей бабуле долгих лет жизни. Мы с удовольствием ходим к ней в гости. Она и песню споёт, и пирогами накормит, и непременно расскажет не выдуманную, а выстраданную историю о той далекой войне…

Боженко Семён Максимович и Ольга Павловна -

прадедушка и прабабушка Подзолоткиной Софьи

Б оженко Семен Максимович родился 14.02.1914 г. в Ейске. Призывался на фронт Ейским райвоенкоматом. Воевал в Севастополе. Связист, матрос. Имел награды.

оженко Семен Максимович родился 14.02.1914 г. в Ейске. Призывался на фронт Ейским райвоенкоматом. Воевал в Севастополе. Связист, матрос. Имел награды.

После войны работал в совхозе «Советский» механизатором.

Б оженко Ольга Павловна во время войны работала в совхозе. Всем ейчанам известен памятник – танк «Ейский колхозник». В 1942 году средства на постройку этого танка предложили собрать работники зерносовхоза «Ейский», они первыми внесли сто тысяч рублей. Была направлена телеграмма на имя Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина с просьбой присвоить танку, строящемуся на их деньги, имя «Ейский колхозник». От Сталина был получен удовлетворительный ответ. А ведь наше сельхозпредприятие «Советское» в ту пору было отделением зерносовхоза, и наши земляки участвовали в сборе средств. Не осталась в стороне и Ольга Павловна. Отнесла всё, что было ценного в доме, так же перечислила часть заработной платы на строительство танка. Танк «Ейский колхозник» стал символом участия тружеников района в борьбе с фашизмом.

оженко Ольга Павловна во время войны работала в совхозе. Всем ейчанам известен памятник – танк «Ейский колхозник». В 1942 году средства на постройку этого танка предложили собрать работники зерносовхоза «Ейский», они первыми внесли сто тысяч рублей. Была направлена телеграмма на имя Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина с просьбой присвоить танку, строящемуся на их деньги, имя «Ейский колхозник». От Сталина был получен удовлетворительный ответ. А ведь наше сельхозпредприятие «Советское» в ту пору было отделением зерносовхоза, и наши земляки участвовали в сборе средств. Не осталась в стороне и Ольга Павловна. Отнесла всё, что было ценного в доме, так же перечислила часть заработной платы на строительство танка. Танк «Ейский колхозник» стал символом участия тружеников района в борьбе с фашизмом.

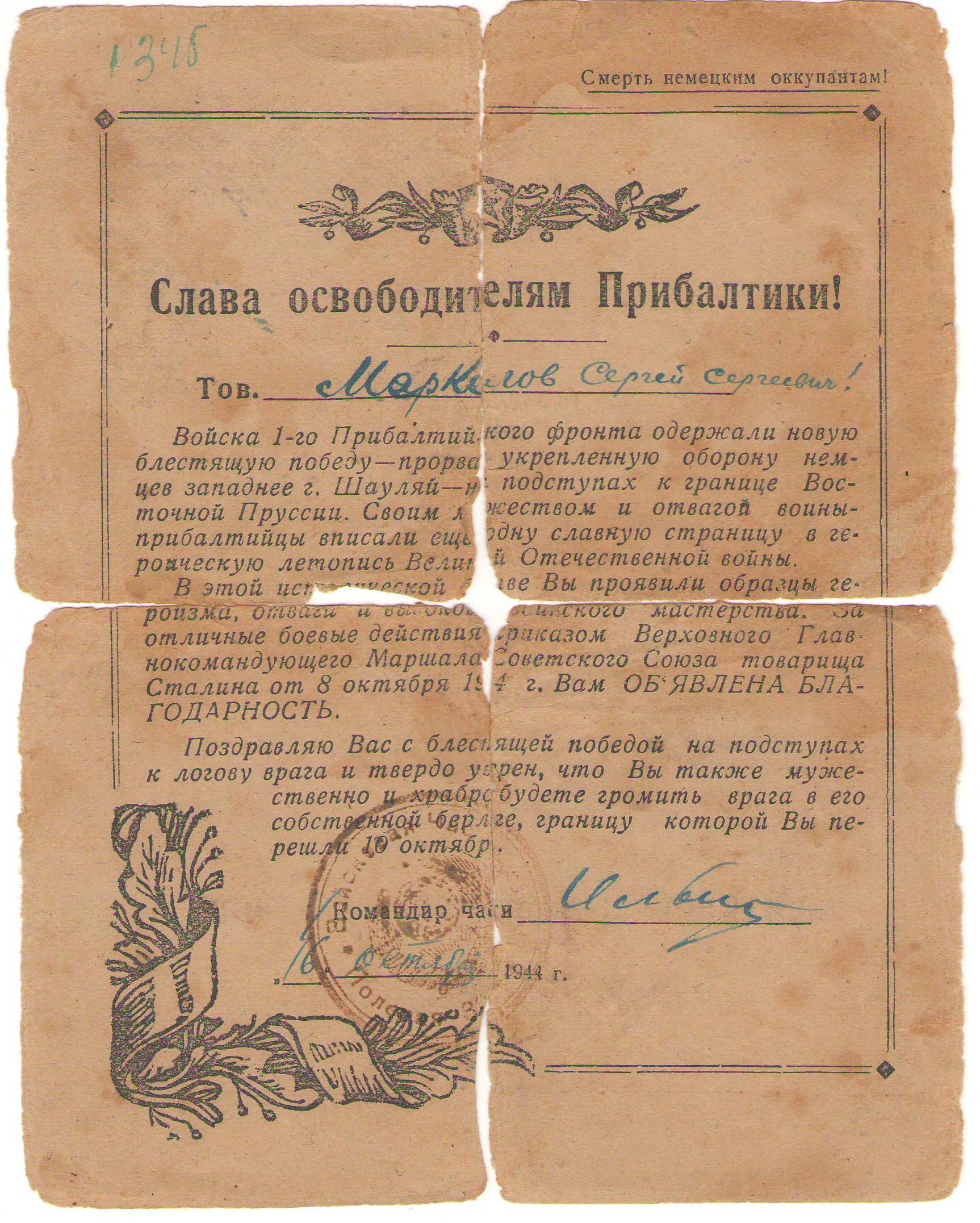

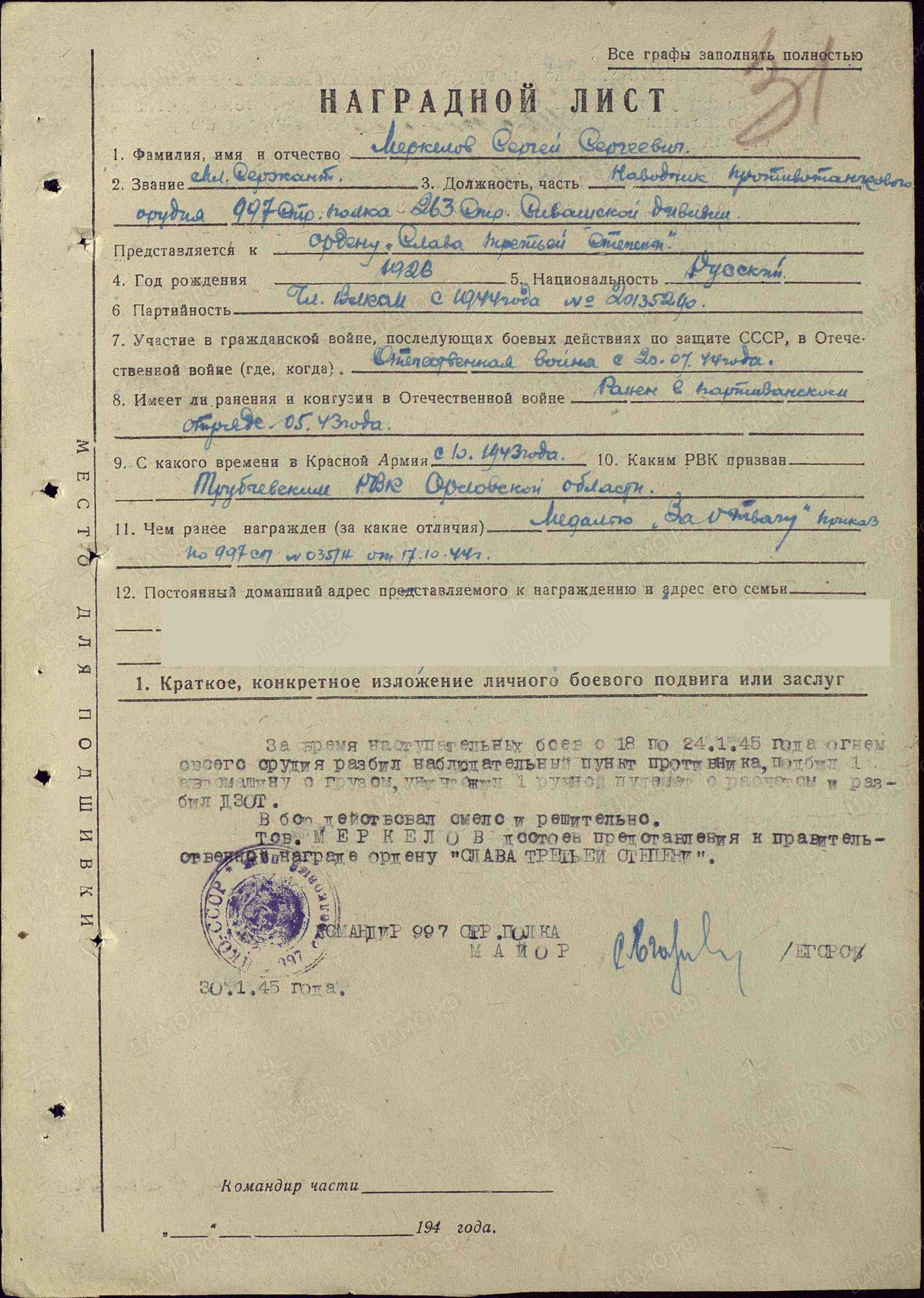

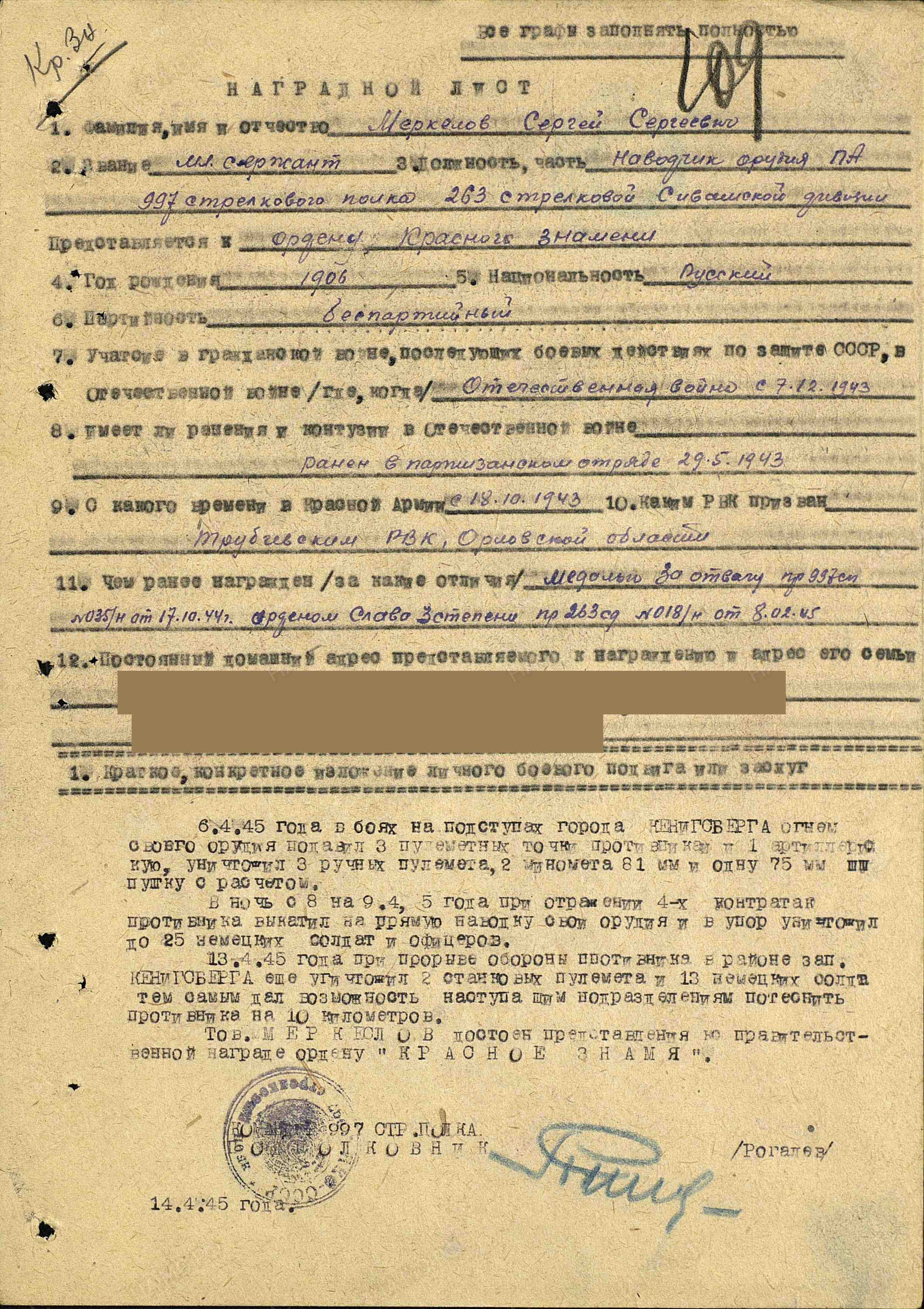

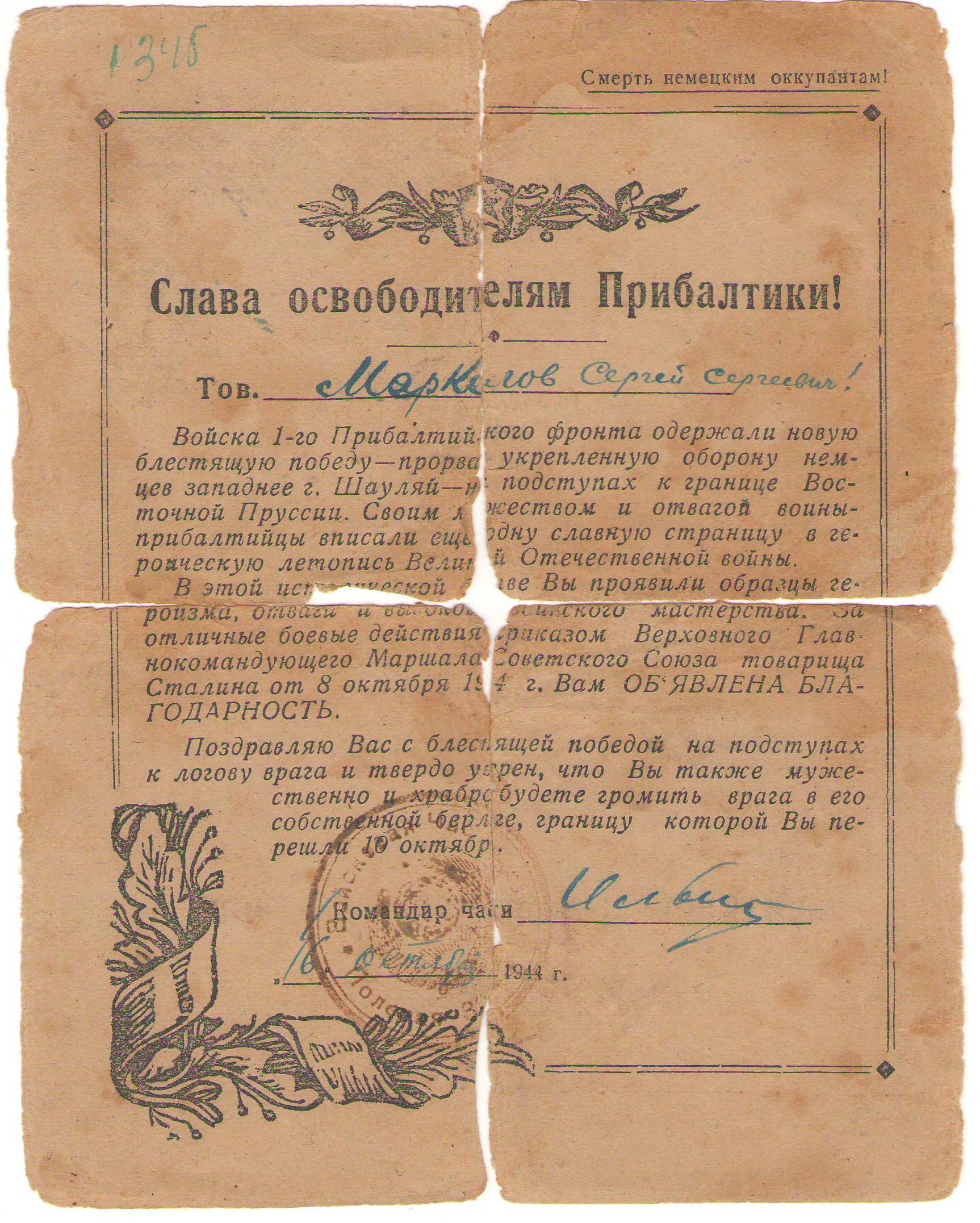

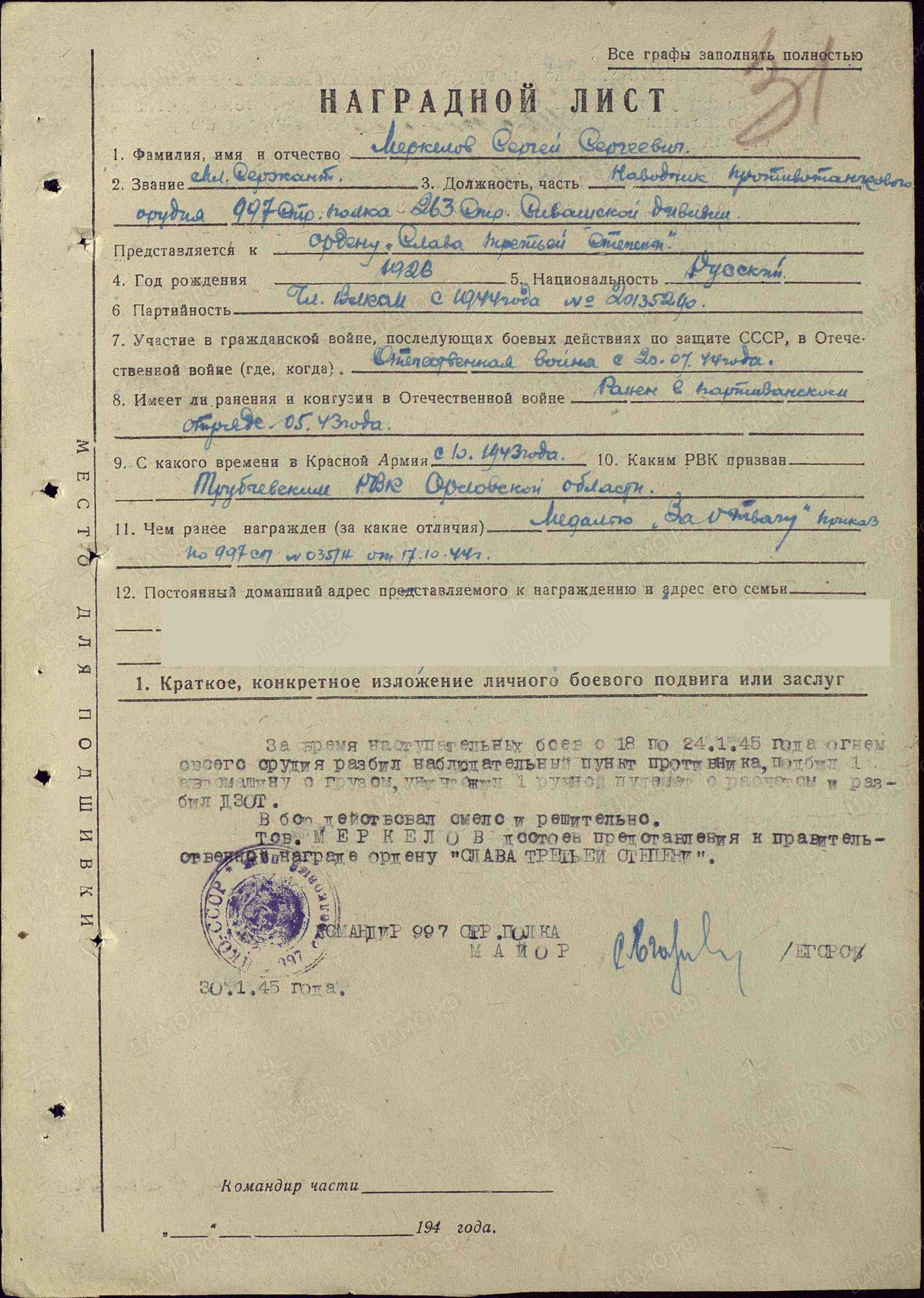

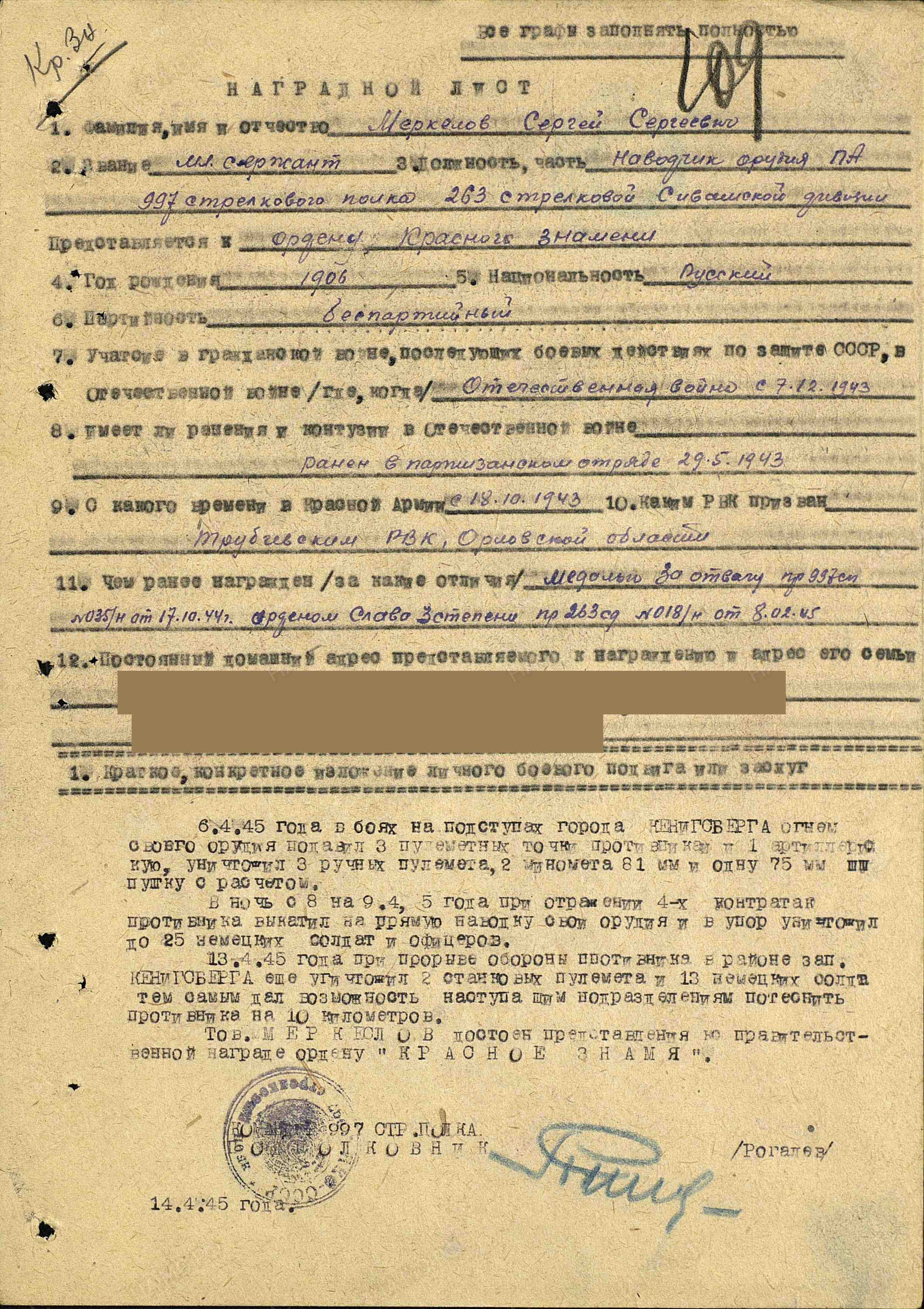

Меркелов Сергей Сергеевич –

отец Ерофеевой Татьяны Сергеевны

Красивый молодой человек на фотографии - это мой отец, Меркелов Сергей Сергеевич (13.07.1926-17.01.1987). Молодому фронтовику – 19 лет. А за плечами у него – три года Великой Отечественной войны. Скорее всего, фотография выполнена в 1945 году в Ярославле, где отец лежал в госпитале.

Красивый молодой человек на фотографии - это мой отец, Меркелов Сергей Сергеевич (13.07.1926-17.01.1987). Молодому фронтовику – 19 лет. А за плечами у него – три года Великой Отечественной войны. Скорее всего, фотография выполнена в 1945 году в Ярославле, где отец лежал в госпитале.

Я храню военные реликвии своего отца: две фотографии военных лет, его медали, благодарность, подписанную Сталиным. А ещё есть несколько тетрадей, уже выцветших от времени. В них – отцова «Исповедь», исповедь всей его жизни.

У Сергея было тяжелое детство. Он и его брат Иван рано остались без родителей, приходилось учиться и работать.

В 1942 – 1943 годах Меркелов С.С. воевал в партизанском отряде имени Маленкова 2-й Сталинградской бригады. Командовал их отрядом его дядя, Меркелов Иван Степанович(1913 г.р.), который до войны был директором школы, где учился Сергей.

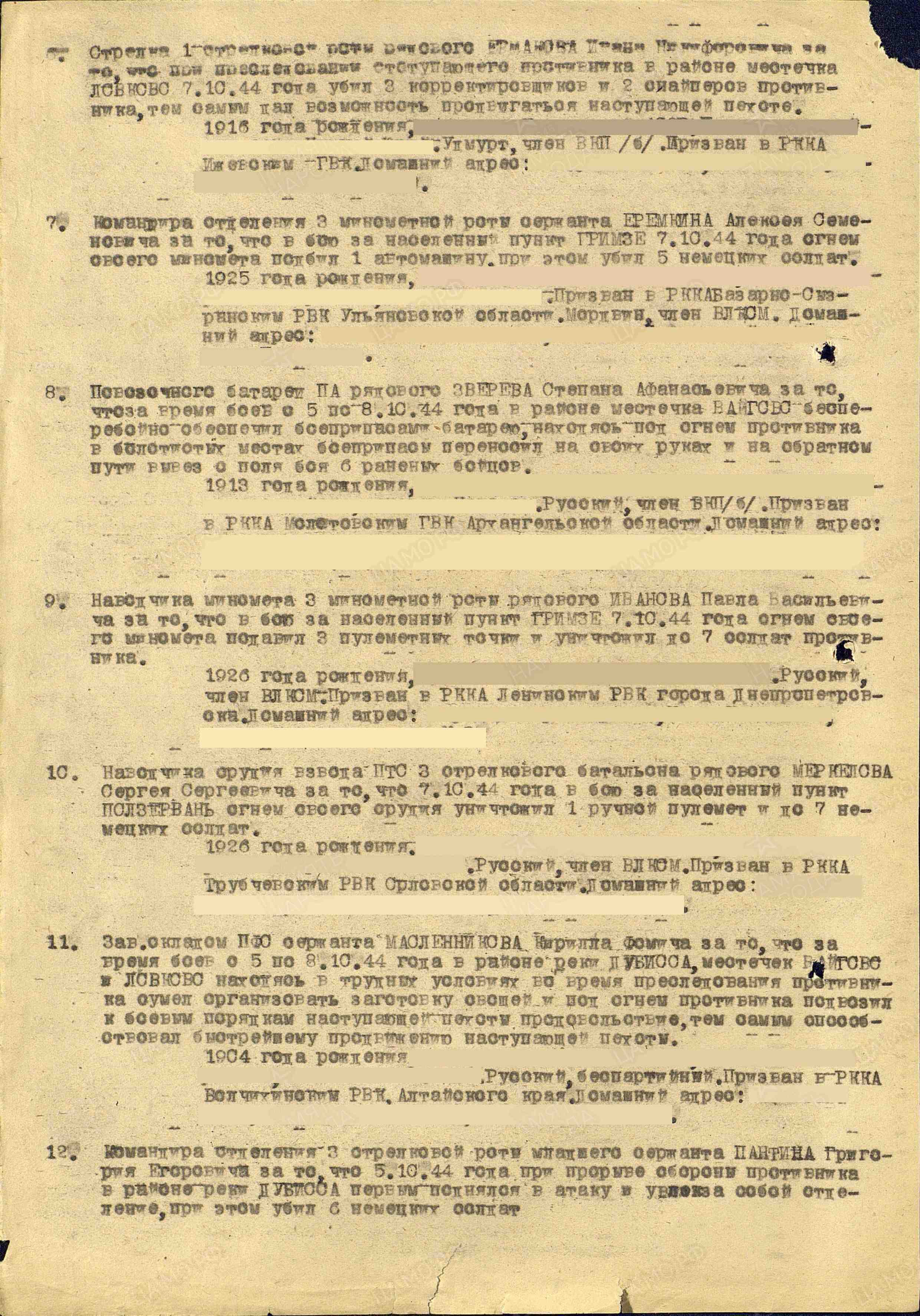

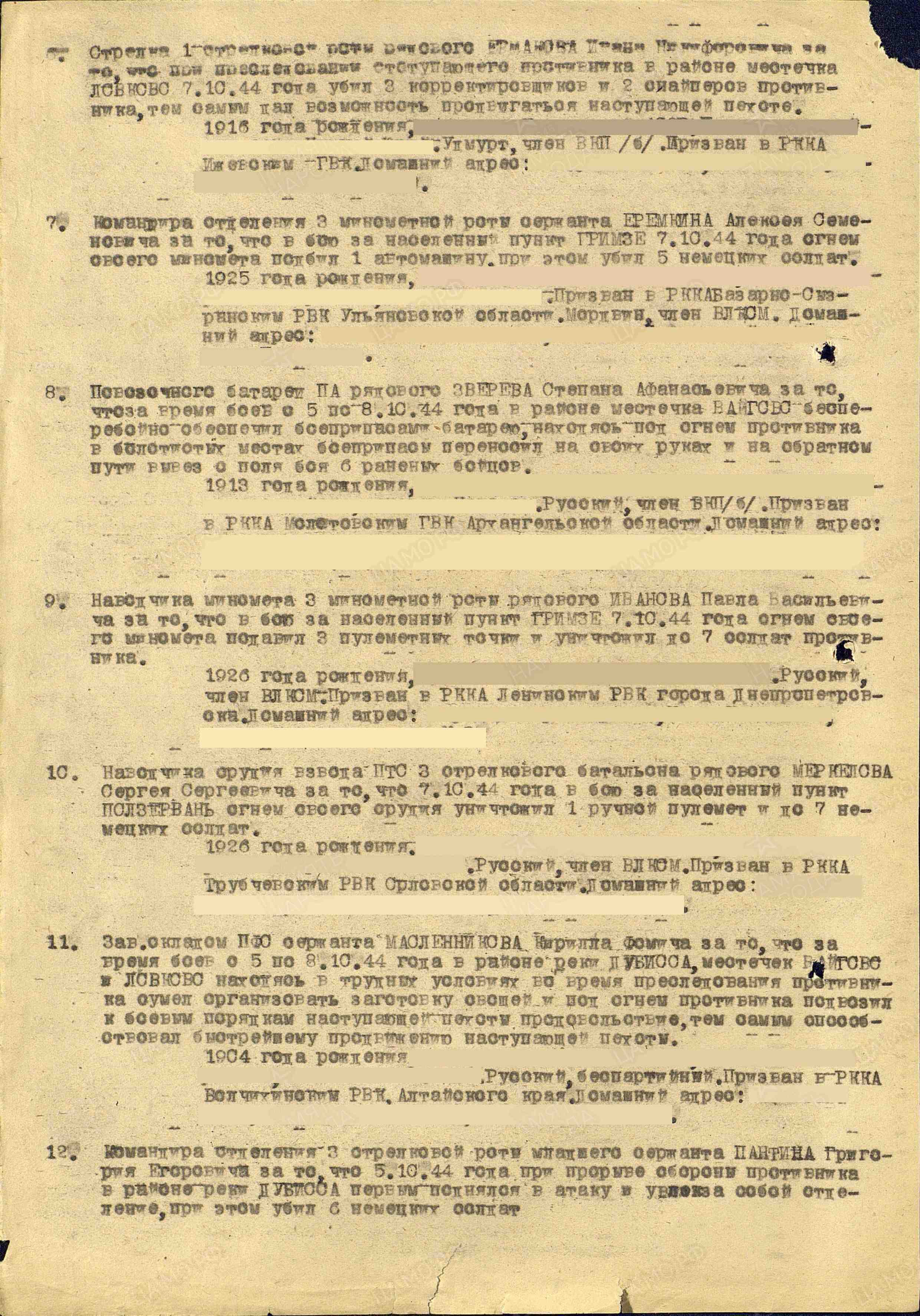

В восемнадцать лет Сергей Сергеевич был призван в действующую армию Трубчевским военкоматом Брянской области. Воевал в составе 263 Сивашской стрелковой дивизии 997 ордена Кутузова Кенигсбергского полка 1-го Прибалтийского фронта в звании младшего сержанта. Награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу», медалью «За штурм Кенигсберга». Благодаря сайту «Подвиг народа», мы отыскали наградные документы Меркелова Сергея Сергеевича. С замиранием сердца читаем с внуками краткое изложение боевого подвига деда. Узнаём, как в одном из боёв он лично уничтожил ручной пулемет и семь фашистских солдат. И так случилось, что в приказе на награждение его орденом Красного Знамени описан его последний бой: «6 апреля 1945 года в боях на подступах к Кенигсбергу огнем своего орудия подавил три пулеметные точки противника и одну артиллерийскую, уничтожил три ручных пулемета, два миномета и одну 75 мм пушку с расчётом. Тем самым дал возможность наступающим подразделениям потеснить противника на 10 км». При штурме Кёнигсберга отец был тяжело ранен, и, по его выражению, «два года провалялся по госпиталям». Я помню, какие глубокие шрамы были у него на груди и на руке.

В 50-е годы отец участвовал в освоении целины в Алтайском крае, там окончил сельскохозяйственный техникум. Был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». А в 44 года он получил диплом о высшем образовании, окончив Волгоградский сельскохозяйственный институт и став ученым агрономом-экономистом. Любимой работе он отдавал все свое время. В совхозе «Советский» Ейского района Сергей Сергеевич проработал последние 10 лет своей жизни (с 1977 по 1987гг.).

В сквере Победы нашего посёлка установлен Поклонный камень с именами наших земляков – участников Великой Отечественной войны. Высечена на этом камне и фамилия моего отца. А «Исповедь» он оставил для своих потомков, чтобы мы помнили, что нет ничего лучше нашей Родины – России.

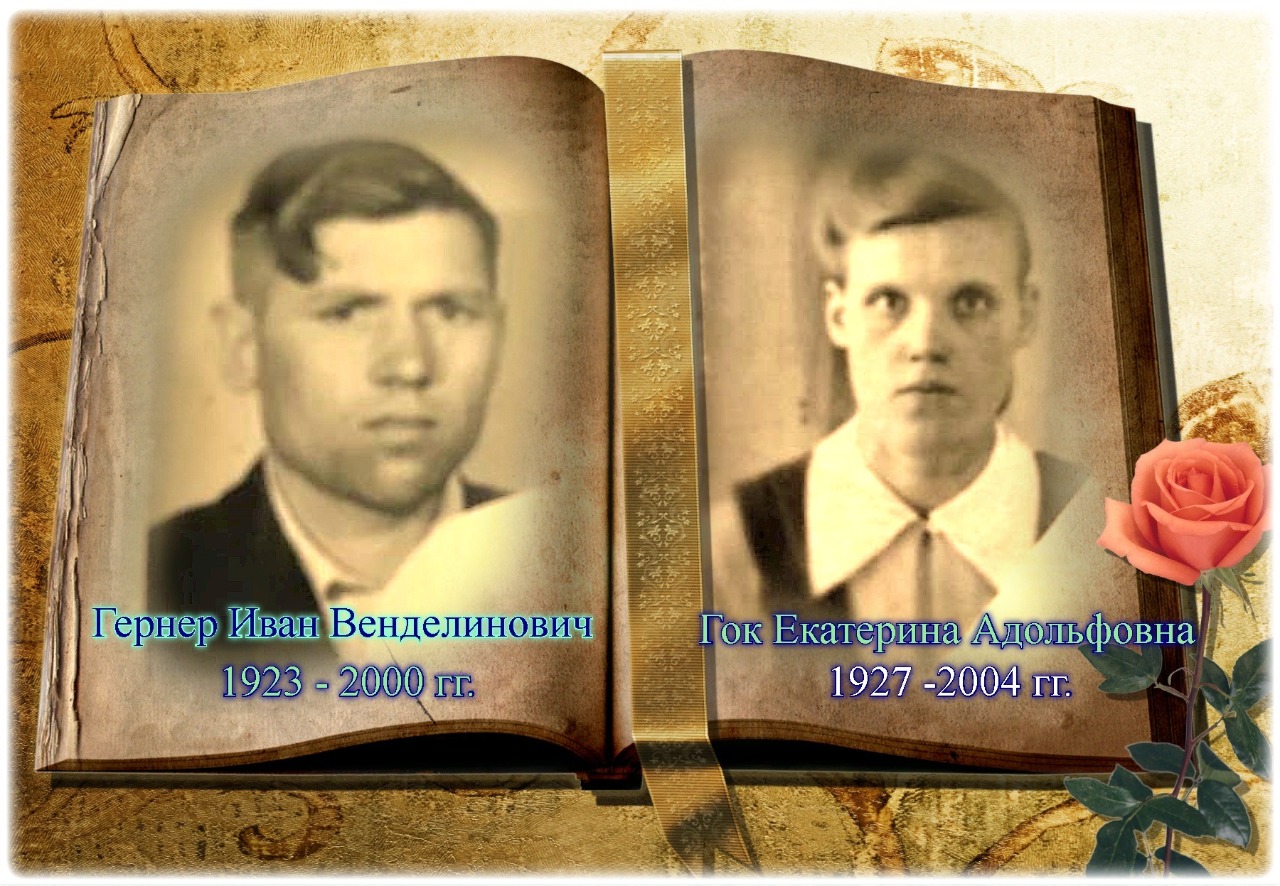

Гернер Иван Венделинович и

Гернер (Гок) Екатерина Адольфовна -

прадедушка и прабабушка Савиной Елизаветы

И ван Венделинович жил до войны в Оренбурге, Екатерина Адольфовна – в Саратове. Немцы по национальности, эти люди попали под сталинские репрессии, их сослали в Воркуту. Во время войны они трудились в трудовом лагере Воркуталаг, добывали уголь на нужды фронта.

ван Венделинович жил до войны в Оренбурге, Екатерина Адольфовна – в Саратове. Немцы по национальности, эти люди попали под сталинские репрессии, их сослали в Воркуту. Во время войны они трудились в трудовом лагере Воркуталаг, добывали уголь на нужды фронта.

Юная художница Лиза Савина – правнучка Гернер И.В. и Гок Е.А.

Сердюков Василий Степанович, Нарыжнева Мария Андреевна, Палаткин Василий Григорьевич – прадедушки и прабабушка Палатка Арсения

Сердюков Василий Степанович (родился в 1914 г.) – офицер пехотного полка, сражался на Западном фронте. Командир взвода отдельного учебного батальона. В 1942 году был награжден Орденом Красной Звезды. Ранен 12.08.1942 года.

Его жена Нарыжнева Мария Андреевна родилась 19.12.1922 г. в деревне Сидоры Михайловского района Сталинградской области. Старшина медслужбы, военфельдшер. Участвовала в обороне Кавказа. Войну закончила в Будапеште. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».

Палаткин Василий Григорьевич – красноармеец. Родился в 1909 году на хуторе Шведы Ейского района. Сражался в составе 307 стрелкового полка, освобождал Украину. Умер от ран 10.03.1944 года. Место захоронения: запорожская область, Больше-Лепетихский район, село Украинка.

Душа народа памятью жива…

Мы живём в красивом посёлке с патриотическим названием Советский. Одна из особенностей поселка – обилие зеленых насаждений. На территории поселка раскинулись 17 парков и скверов, в которых произрастают 32 вида деревьев, 14 видов кустарников. На флаге и гербе нашего Трудового сельского поселения изображены ели. Это дерево является символом нашего поселка. Ели нас встречают уже на въезде в Советский. 70 ёлочек были посажены в честь 70-летия Победы. И сразу же за рядом этих ёлочек раскинулся Юбилейный парк. Этот парк - дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. Деревьев в парке, посаженном в честь юбилея Победы, ровно 1418, по количеству дней войны.

В сквере Победы, который находится в центре посёлка, – памятник «Скорбящий солдат», мраморные плиты с именами 38 односельчан, не вернувшихся с войны, и Поклонный камень, на котором увековечены имена 150 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в нашем поселке. Рядом со сквером Победы – парк, которому присвоено имя первого директора совхоза «Советский», фронтовика Беслика Александра Даниловича. Главная улица в нашем поселке называется проспект Победы.

В сквере Победы, который находится в центре посёлка, – памятник «Скорбящий солдат», мраморные плиты с именами 38 односельчан, не вернувшихся с войны, и Поклонный камень, на котором увековечены имена 150 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в нашем поселке. Рядом со сквером Победы – парк, которому присвоено имя первого директора совхоза «Советский», фронтовика Беслика Александра Даниловича. Главная улица в нашем поселке называется проспект Победы.

Что такое память и для чего она нужна? Память – это сложный познавательный процесс, благодаря которому человек может запоминать, сохранять и воспроизводить свой прошлый опыт. Память нужна человеку не для прошлого, а для будущего, то есть благодаря воспоминаниям мы можем строить планы на будущее. Память может выражаться в различных праздниках. Они напоминают человеку о том, что было в этот день несколько лет или десятки, сотни лет назад. Один из любимых праздников в нашем посёлке – День Победы. Весь мир знает о том, что в этот день советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Этот праздник, Дни воинской славы – это память, которая помогает подрастающему поколению не забывать важные исторические события. Другим примером памяти могут послужить названия скверов, улиц, школ. Они помогают увековечить в истории имена известных людей, которые совершили трудовой или ратный подвиг. Получается, что память живет на улицах нашего поселка. А где ещё живет память? В душе, в сердце, в фотографиях, в музыке, в альбомах, в рассказах бабушек и дедушек.

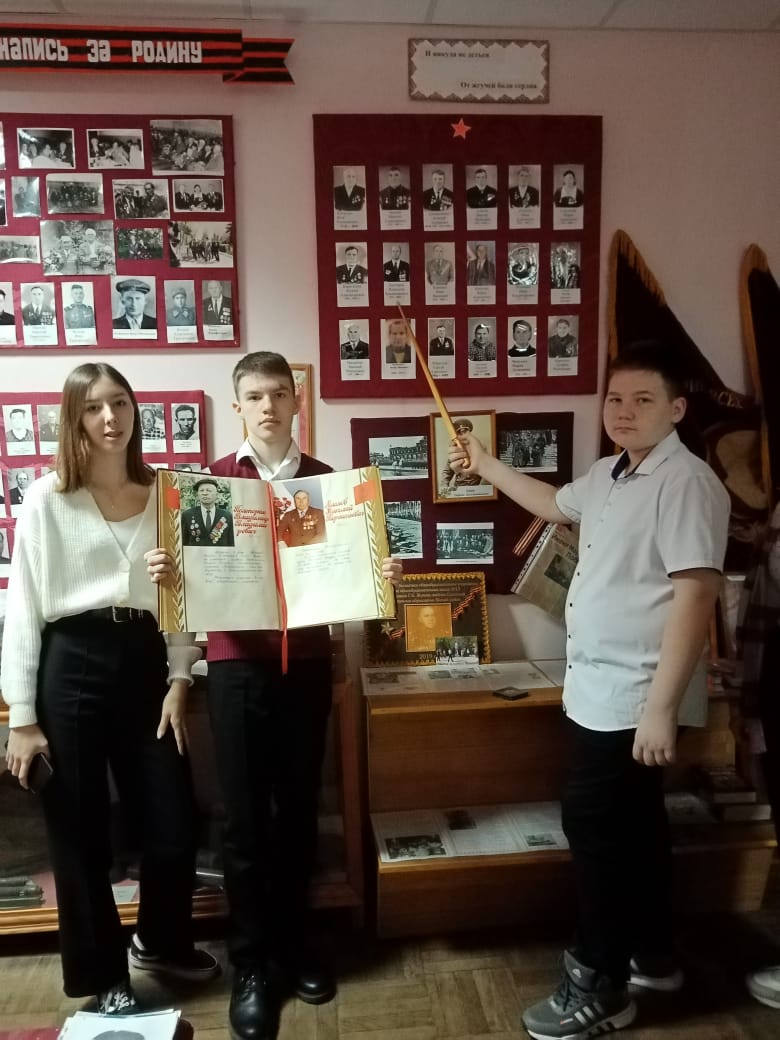

Ещё память живет в музее. Наша школа имеет богатые традиции патриотического воспитания, где очень важную роль играет школьный музей. Своим оформлением и содержанием музей вызывает интерес учащихся. Здесь есть в ещи, книги, документы, реликвии, фотографии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Какой бы тематике не был посвящён школьный музей, он всегда воспитывает патриота своей Родины, рождает в ребёнке гордость за своих земляков, за свою школу, в которой есть настоящий музей с настоящими ценностями, гордость за себя и свой труд, так как школьный музей только тогда жив, когда в нём работают ученики: пишут исследовательские работы, проводят экскурсии, выпускают газеты, занимаются поисковой деятельностью, встречаются с интересными людьми.

ещи, книги, документы, реликвии, фотографии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Какой бы тематике не был посвящён школьный музей, он всегда воспитывает патриота своей Родины, рождает в ребёнке гордость за своих земляков, за свою школу, в которой есть настоящий музей с настоящими ценностями, гордость за себя и свой труд, так как школьный музей только тогда жив, когда в нём работают ученики: пишут исследовательские работы, проводят экскурсии, выпускают газеты, занимаются поисковой деятельностью, встречаются с интересными людьми.

Как важно, чтобы дети помнили историю родного края, своих соотечественников. Пока жива в сердцах память о предках – будет жить и народ наш. Как красиво и правильно говорил радетель земли Кубанской, подвижник Россинский Кирилл Васильевич: « Душа народа памятью жива!». Приятно осознавать, что души нашего подрастающего поколения живы этой памятью. И эта Книга Памяти – тому доказательство.

Ерофеева Татьяна Сергеевна, классный руководитель 9 класса МБОУ СОШ №17 имени маршала Г.К.Жукова п.Советский МО Ейский район

Мы вспомним о героях той войны,

Мы вспомним о героях той войны,

Знакомьтесь: это моя любимая прабабушка Терещёнок Валентина Лукинична. Прабабушка рассказала мне о своем военном детстве. Её рассказ я предлагаю вашему вниманию.

Знакомьтесь: это моя любимая прабабушка Терещёнок Валентина Лукинична. Прабабушка рассказала мне о своем военном детстве. Её рассказ я предлагаю вашему вниманию.

оженко Семен Максимович родился 14.02.1914 г. в Ейске. Призывался на фронт Ейским райвоенкоматом. Воевал в Севастополе. Связист, матрос. Имел награды.

оженко Семен Максимович родился 14.02.1914 г. в Ейске. Призывался на фронт Ейским райвоенкоматом. Воевал в Севастополе. Связист, матрос. Имел награды.  оженко Ольга Павловна во время войны работала в совхозе. Всем ейчанам известен памятник – танк «Ейский колхозник». В 1942 году средства на постройку этого танка предложили собрать работники зерносовхоза «Ейский», они первыми внесли сто тысяч рублей. Была направлена телеграмма на имя Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина с просьбой присвоить танку, строящемуся на их деньги, имя «Ейский колхозник». От Сталина был получен удовлетворительный ответ. А ведь наше сельхозпредприятие «Советское» в ту пору было отделением зерносовхоза, и наши земляки участвовали в сборе средств. Не осталась в стороне и Ольга Павловна. Отнесла всё, что было ценного в доме, так же перечислила часть заработной платы на строительство танка. Танк «Ейский колхозник» стал символом участия тружеников района в борьбе с фашизмом.

оженко Ольга Павловна во время войны работала в совхозе. Всем ейчанам известен памятник – танк «Ейский колхозник». В 1942 году средства на постройку этого танка предложили собрать работники зерносовхоза «Ейский», они первыми внесли сто тысяч рублей. Была направлена телеграмма на имя Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина с просьбой присвоить танку, строящемуся на их деньги, имя «Ейский колхозник». От Сталина был получен удовлетворительный ответ. А ведь наше сельхозпредприятие «Советское» в ту пору было отделением зерносовхоза, и наши земляки участвовали в сборе средств. Не осталась в стороне и Ольга Павловна. Отнесла всё, что было ценного в доме, так же перечислила часть заработной платы на строительство танка. Танк «Ейский колхозник» стал символом участия тружеников района в борьбе с фашизмом.

Красивый молодой человек на фотографии - это мой отец, Меркелов Сергей Сергеевич (13.07.1926-17.01.1987). Молодому фронтовику – 19 лет. А за плечами у него – три года Великой Отечественной войны. Скорее всего, фотография выполнена в 1945 году в Ярославле, где отец лежал в госпитале.

Красивый молодой человек на фотографии - это мой отец, Меркелов Сергей Сергеевич (13.07.1926-17.01.1987). Молодому фронтовику – 19 лет. А за плечами у него – три года Великой Отечественной войны. Скорее всего, фотография выполнена в 1945 году в Ярославле, где отец лежал в госпитале.

ван Венделинович жил до войны в Оренбурге, Екатерина Адольфовна – в Саратове. Немцы по национальности, эти люди попали под сталинские репрессии, их сослали в Воркуту. Во время войны они трудились в трудовом лагере Воркуталаг, добывали уголь на нужды фронта.

ван Венделинович жил до войны в Оренбурге, Екатерина Адольфовна – в Саратове. Немцы по национальности, эти люди попали под сталинские репрессии, их сослали в Воркуту. Во время войны они трудились в трудовом лагере Воркуталаг, добывали уголь на нужды фронта.

В сквере Победы, который находится в центре посёлка, – памятник «Скорбящий солдат», мраморные плиты с именами 38 односельчан, не вернувшихся с войны, и Поклонный камень, на котором увековечены имена 150 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в нашем поселке. Рядом со сквером Победы – парк, которому присвоено имя первого директора совхоза «Советский», фронтовика Беслика Александра Даниловича. Главная улица в нашем поселке называется проспект Победы.

В сквере Победы, который находится в центре посёлка, – памятник «Скорбящий солдат», мраморные плиты с именами 38 односельчан, не вернувшихся с войны, и Поклонный камень, на котором увековечены имена 150 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в нашем поселке. Рядом со сквером Победы – парк, которому присвоено имя первого директора совхоза «Советский», фронтовика Беслика Александра Даниловича. Главная улица в нашем поселке называется проспект Победы. ещи, книги, документы, реликвии, фотографии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Какой бы тематике не был посвящён школьный музей, он всегда воспитывает патриота своей Родины, рождает в ребёнке гордость за своих земляков, за свою школу, в которой есть настоящий музей с настоящими ценностями, гордость за себя и свой труд, так как школьный музей только тогда жив, когда в нём работают ученики: пишут исследовательские работы, проводят экскурсии, выпускают газеты, занимаются поисковой деятельностью, встречаются с интересными людьми.

ещи, книги, документы, реликвии, фотографии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Какой бы тематике не был посвящён школьный музей, он всегда воспитывает патриота своей Родины, рождает в ребёнке гордость за своих земляков, за свою школу, в которой есть настоящий музей с настоящими ценностями, гордость за себя и свой труд, так как школьный музей только тогда жив, когда в нём работают ученики: пишут исследовательские работы, проводят экскурсии, выпускают газеты, занимаются поисковой деятельностью, встречаются с интересными людьми.