Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №5»

Муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым

Городской конкурс проектно- исследовательских и реферативных работ по физике « Ломоносовские чтения»

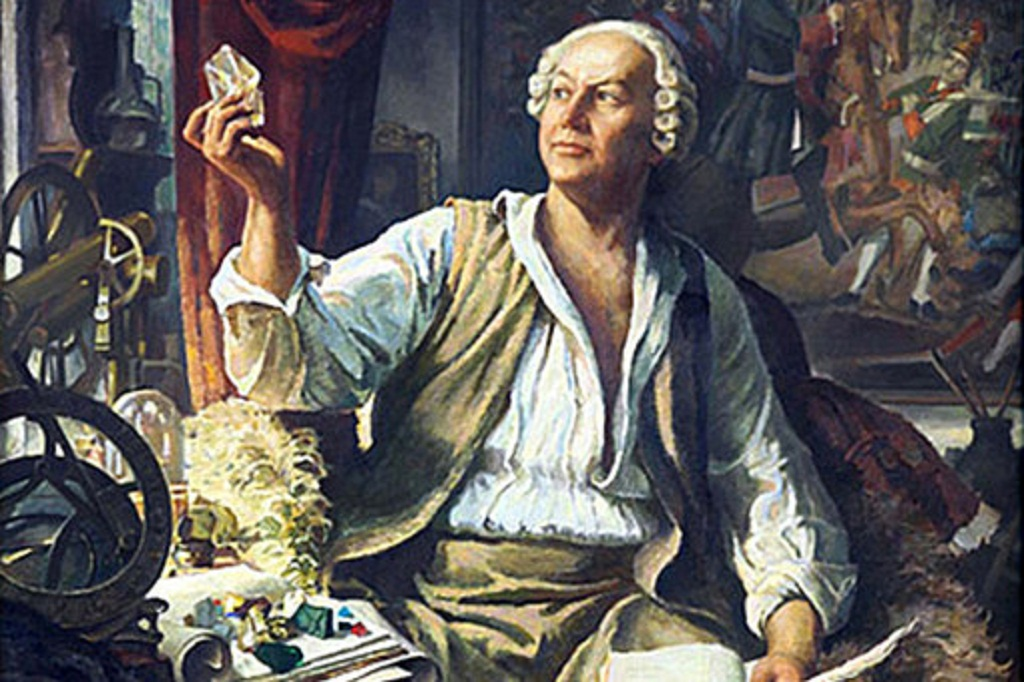

М.В Ломоносов о физике в литературе

Выполнил:

учащаяся 9-Б класса

Богачевская Анастасия Сергеевна

МБОУ «СОШ №5»

г.Симферополя

Руководитель:

Серкова Римма Сергеевна

учитель физики, высшей категории

Симферополь- 2016

Введение.

В жизни, порой, не замечая этого, физика и литература тесно переплетаются. Ещё в древности люди, даже не зная понятия «физика», своими словами, может и в песнях, стихах, описывали те или иные природные явления (молния, гроза, туман). С другой стороны, для того, чтобы донести до потомков литературное слово, использовали изобретения, основываясь на знаниях физики.

«Наука и искусство также тесно связаны между собой, как лёгкое и сердце», - вот высказывание Л.Н.Толстого. Об этом же говорил и А.Эйнштейн, указывая, что в научном мышлении всегда должен присутствовать «Элемент поэзии». Научное знание в существенной степени обогащает поэтическое восприятие природы. Знание физики природных явлений позволяет ещё сильнее ощущать их внутреннюю гармонию и красоту; в свою очередь, ощущение этой красоты есть дополнительный и мощный стимул к дальнейшему исследованию.

Актуальность исследования.

Человек живёт в тесной связи с природной средой. Он воздействует на неё, изменяя и приспосабливая к своим потребностям, создавая в своей практической деятельности «вторую» природу, микросреду. Отношение к различным физическим явлениям, происходящим вокруг человека, выражается образно и эмоционально в поэтическом или прозаическом художественном тексте, то есть в произведении художественной литературы.

Цель работы: рассмотреть примеры и способы описания физических явлений в художественной литературе, в частности, в стихотворных произведениях М.В. Ломоносова.

Задачи работы:

-определить возможные «точки пересечения» физики и литературы;

-выявить возможности художественного текста для изображения физических явлений;

-привести конкретные примеры описания физических явлений в стихотворениях;

-сделать выводы о роли описанных явлений в литературном тексте;

Практическая значимость моей работы заключается в том, что:

-материал, изложенный в ней, может быть использован на уроках, как по литературе, так и при изучении физики – для иллюстрации различных тем курса;

-работа позволяет расширить познания об окружающем мире через призму искусства и научных знаний;

-изучение физических явлений с помощью художественных произведений открывает нам совершенство и закономерность физического бытия, а также помогает увидеть красоту природы, языка, художественного слова.

Глава 1. Возможности описания физических явлений. «Точки пересечения» физики и литературы

Среди научных дисциплин физика занимает особое место. Физика является основой многих направлений научно-технического прогресса. Любой читающий человек несомненно найдет для себя возможные «точки соприкосновения» физических знаний, знакомых их обязательного общеобразовательного курса, и литературных текстов, в которых физика предстает различных ипостасях:

- достоверное описание физических явлений (например: коронный разряд в газах, шаровая молния, полярные сияния, миражи и т.д.) - художественное описание помогает создать наглядный зрительный образ изучаемого;

- иллюстративное изображение открытий физики - история открытия законов, явлений, изобретения технических устройств мысли ученых, живших в далекие века, обычно всегда привлекает читателей, вызывают у них живой интерес, побуждают задуматься о своей значимости в этом мире);

- описание работы физических приборов и изобретений - фрагменты многих приключенческих и фантастических романов содержат интересные описания физических приборов как существующих действительности, так и выдуманных авторами.

Глава 2. Биография М.В.Ломоносова

Васильевич Ломоносов родился в 1711 году на Севере, в селе Денисовке Архангельской губернии, на берегу Белого моря.

Отец Михаила Ломоносова, Василий Дорофеев (или Федоров) был черносошным крестьянином. Он имел землю и суда для рыбного промысла по Мурманскому берегу.

Мать Ломоносова – Елена Ивановна, урожденная Сивкова, дочь просвирни. Умерла, когда сыну было 9 лет.

Подростком Михаил Ломоносов постоянно ездил с отцом на промыслы. В свободное время он читал – к счастью, будущего ученого рано обучили грамоте. Его любимыми книгами («вратами учености») были занятые у односельчанина грамматика Смотрицкого и арифметика Магницкого. Ломоносов выучил эти книги буквально наизусть и хотел продолжить обучение.

1731 год – Михаил Ломоносов, пристав к обозу, тайком от отца уходит в Москву учиться. В Москве его принимают в «Спасские школы». Двадцатилетний юноша учится в одном классе с маленькими детьми – конечно, ему приходится терпеть их насмешки. Позже Ломоносов вспомнит свою «несказанную бедность» в этот период – он существует на три копейки в день. К прочим неприятностям добавляются еще и постоянные укоры отца. Но, несмотря ни на что, Ломоносов учится, и его успехи, прилежание и примерное поведение очень быстро замечает школьное начальство. За один год Ломоносов проходит сразу три класса.

1736 год – Михаил Ломоносов в числе двенадцати лучших учеников Славяно-греко-латинской Академии отправлен в Петербург для обучения при Академии наук.

Сентябрь того же года – Ломоносов отправлен в немецкий Марбург к Христиану Вольфу, обучаться химии и горному делу. Кроме того, ему было наказано «учиться и естественной истории, физике, геометрии и тригонометрии, механике, гидравлике и гидротехнике».

1738 год – Ломоносов шлет из Германии в Россию письмо на немецком языке, содержащее полный отчет о том, какие лекции он прослушал и какие книги приобрел. В письме содержалось еще рассуждение о физике на латинском языке и стихотворный перевод оды Фенелона, воспевающий счастье уединенной жизни в сельской местности.

1739 год – русских студентов переводят из Марбурга в Фрейберг к горному советнику Генкелю, также с целью обучения. Генкелю было поручено держать студентов в строгости, уменьшить их содержание, а в городе объявить, чтобы никто не верил им в долг. А так как Академия наук высылала деньги нерегулярно, материальное положение студентов по приезду в Марбург резко ухудшилось. В этом же году Ломоносов пишет известную в филологии работу «Письмо о правилах российского стихотворства» и знаменитую «Оду на взятие Хотина», воспевающую доблесть русской армии, сражавшейся в Турции.

1740 год – Михаил Ломоносов, устав от безденежья и унизительных просьб к Генкелю, ссорится с ним и покидает Фрайберг. Он странствует по Германии, знакомится с людьми. В этот же период он женится на Елизавете-Христине Цильх.

По некоторым (неподтвержденным) источникам, во время странствия по Германии Ломоносов был против своей воли завербован в прусские солдаты, но бежал.

1741 год – по приказу Академии Ломоносов возвращается в Петербург.

1742 год – Михаил Ломоносов становится адъюнктом по физике при Петербургской Академии наук.

1745 год – Михаил Ломоносов получает должность профессора химии.

1748 год – Ломоносов впервые создает сначала «краткую», а потом и «пространную» «Риторику» на русском языке.

1749 год – Ломоносов пишет «похвальное слово» императрице Елизавете. Вообще, помимо всех прочих заслуг, Ломоносов сыграл огромную роль в становлении нового русского литературного языка. Предпочитая жанр оды, он писал также духовные похвальные надписи, стихотворения, экспромты, послания к императрицам Елизавете и Екатерине, вельможам. Его перу принадлежит неоконченная эпическая поэма «Петр Великий» и трагедии «Тамира и Селим», «Демофонт».

1752 – 1753 годы – Ломоносов читает студентам курс «Введение в истинную физическую химию». Лекции сопровождаются практическими опытами. Известно, что Ломоносов вел обширную исследовательскую работу по химии. Им были, в частности, разработаны приборы для физических исследований химических объектов. В плане физики Ломоносов, кроме прочего, совместно с ученым Г.В. Рихманом исследовал атмосферное электричество.

1755 – 1757 годы – Ломоносов пишет трактат «О пользе книг церковных в российском языке».

1756 – 1758 годы – Ломоносов изобретает «ночезрительную трубу», которая позволяет различать предметы в сумерки.

1757 год – Ломоносов становится членом Академической канцелярии, теперь он может участвовать в управлении делами Академии. В этом же году появляется его знаменитая работа по минералогии «Слово о рождении металлов от трясения Земли».

1758 год – Ломоносов управляет гимназией, университетом, историческим собранием и географическим департаментом (все при Петербургской Академии наук). На новой должности Ломоносов составляет план создания «Атласа» - фундаментального труда, куда должны были войти физико-географические и экономико-географические знания, полученные в ходе специальных экспедиций. Также для сбора материала по всей стране были разосланы особые анкеты.

1759 год – Ломоносов пишет «Рассуждения о большой точности морского пути». В этих «Рассуждениях…» ученый описывает ряд новых, изобретенных им приборов для определения долготы и широты. В этой же работе Ломоносов предложил (первым из современников) организовать международную Мореплавательную академию.

1761 год – проанализировав данные, полученные из разосланных ранее анкет, Ломоносов пишет трактат «О сохранении и размножении российского народа». Здесь ученый выдвигает ряд предложений по принятию законов для увеличения населения России. Предлагалось повышать рождаемость, сохранять родившихся и привлекать иностранцев в русское подданство.

Май 1761 года – Ломоносов открывает существование атмосферы у планеты Венеры.

1762 – 1763 годы – Ломоносов публикует свой очередной труд по географии «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

1763 год – опубликована очередная работа Ломоносова по геологии «О слоях земных». В ней ученый доказал, что на Южном полюсе Земли существует материк, и выдвинул теорию об эволюции природы. В работе есть такие слова: «Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук». Тогда же, в 1763 году, Ломоносов публикует руководство «Первые основания металлургии или рудных дел». В работе рассматриваются не только свойства различных металлов, но и практически применяемые способы их изучения. Это руководство сыграло большую роль в дальнейшем становлении русского металлургического производства.

1764 год – написано «прибавление» к работе «Краткое описание разных путешествий…» «О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану». Ломоносов утверждал в этой работе, что «России могущество будет прирастать Сибирью». «Прибавление» дополнялось «примерной» инструкцией «морским командующим офицерам».

Уже в конце жизни Ломоносов создает фундаментальный исторический труд «Древняя Российская история», опубликованный уже после его смерти. Как историк, Ломоносов разработал свою концепцию развития России, основанную на православии, самодержавии и духовно-нравственных ценностях русского народа. В ходе русской истории Ломоносов выделял шесть периодов. Ученый выдвинул теорию славяно-чудского происхождения Древней Руси, и последующие историки приняли эту теорию.

Санкт-Петербурге. Похоронен на Лазаревском кладбище

Александро-Невской лавры.

Глава 3.Научная и литературная деятельность М.В.Ломоносова

В 2016 году исполняется 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова.2011 год был посвящён этому величайшему учёному, человеку с большой буквы, химику, художнику, физику, литератору. Его имя мы называем одним из первых в ряду самых замечательных представителей отечественной науки и культуры. Трудную и нелёгкую жизнь прожил этот русский учёный-энциклопедист, первый русский академик.

Научные труды учёного следовали одни за другими. Диапазон исследований был необычно широк: химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, история и так далее.

Я загляну в его исследования по физике и литературе, так как наука и лирика у Михаила Васильевича Ломоносова тесно переплетаются.

В своих стихотворных произведениях он очень точно, но в то же время красиво и лирично описывает различные физические явления. Например: ода «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния:

Лице свое скрывает день;

Лице свое скрывает день;

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень;

Лучи от нас склонились прочь;

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне -дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

Уста премудрых нам гласят:

Там разных множество светов;

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков:

Для общей славы божества

Там равна сила естества.

Но где ж, натура, твой закон?

С полночных стран встает заря!

Не солнце ль ставит там свой трон?

Не льдисты ль мещут огнь моря?

Се хладный пламень нас покрыл!

Се в ночь на землю день вступил!

О вы, которых быстрый зрак

Пронзает в книгу вечных прав,

Которым малый вещи знак

Являет естества устав,

Вам путь известен всех планет,-

Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?

Что тонкий пламень в твердь разит?

Как молния без грозных туч

Стремится от земли в зенит?

Как может быть, чтоб мерзлый пар

Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой;

Иль солнечны лучи блестят,

Склонясь сквозь воздух к нам густой;

Иль тучных гор верхи горят;

Иль в море дуть престал зефир,

И гладки волны бьют в эфир.

Сомнений полон ваш ответ

О том, что окрест ближних мест.

Скажите ж, коль пространен свет?

И что малейших дале звезд?

Несведом тварей вам конец?

Скажите ж, коль велик творец?

В этом отрывке стихотворения Ломоносов описал световое и электрическое физические явления. Гипотеза Ломоносова (научная). Ломоносов предположил, что причиной полярных сияний служат электрические разряды, происходящие в разреженных слоях воздуха, а природа полярного сияния такая же, как и свечения газового разряда.

«Возбуждённая электрическая сила в шаре, из которого воздух вытянут, внезапные лучи испускает, которые в мгновенье ока исчезают, и в то же время новые на их места выскакивают, так что беспрерывное блистание быть кажется. В северном сиянии всполохи или лучи вид подобный имеют» . Михаил Васильевич Ломоносов очень много внимания уделял исследованию световых и электрических физических явлений, это доказывает его теория о цветообразовании. Он первым из учёных пытался установить связь между световыми, тепловыми, химическими и электрическими процессами. В основном все его стихотворные произведения, в которых описаны какие-либо природные явления, говорят нам о грозах, пожарах и других световых и электрических явлениях. Большое место в его научных трудах занимала оптика. Он сам изготовлял оптические приборы и оригинальные зеркальные телескопы. Исследуя небо с помощью своих приборов, вдохновлённый бесконечностью Вселенной, Ломоносов писал прекрасные стихи:

Открылась бездна звезд полна.

Звездам числа нет, бездне – дна…

Михаил Васильевич Ломоносов сделал огромной вклад в науку, но это не одна его заслуга, он также оставил для нас свои лучшие литературные произведения, в которых очень понятно и красиво изложил все темы, начиная с простых чувств и заканчивая описанием сложнейших научных исследований.

Стихотворение «Вечернее размышление о Божием величестве» тесно связано с научными изысканиями Михаила Васильевича, что легко подтверждается на примере буквально нескольких строк. Примерно в середине оды написано следующее: «Там разных множество светов». Ломоносов утверждал наличие большого количества населенных миров. Мысль эту он пытался доказать в труде «Явление Венеры на Солнце», написанном в 1761 году. Значительная часть стихотворения посвящена рассуждениям о природе северных сияний, изучению которых Михаил Васильевич посвятил немало времени. В оде задается вопрос:

Как может быть, чтоб мерзлый пар

Среди зимы рождал пожар?

Адресован он немецкому ученому Христиану фон Вольфу. По его мнению, северные сияния образуются вследствие возгорания в небе «тонких испарений», рождающихся в земных недрах. Далее следует обращение к группе бреславльских ученых-натуралистов: «…Иль тучных гор верхи горят…». В 1716 году они высказали идею о том, что северные сияния тесно связаны с исландским вулканом Гекла. Якобы его огни отражаются в морских льдах при их передвижении. Ближе к финалу Ломоносов транслирует собственную теорию: «…И гладки волны бьют в эфир». Согласно гипотезе Михаила Васильевича, северные сияния имеют электрическую природу. Надо отметить, что необычным явлением он интересовался в течение всей жизни. В 1743 году (время создания рассматриваемой оды) приступил к регулярным наблюдениям за северными сияниями. В научной работе «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753) имеется их описание в прозе, удивительное по силе и красоте. М.В.Ломоносов написал не только оду о северном сиянии, но и научный труд - «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753).Ломоносов описал северное сияние не только языком поэтическим, но и научным.

Современная трактовка теории происхождения северного сияния. Наш земной шар - это большой магнит. Как и вокруг обычного магнита, вокруг Земли существует магнитное поле. Когда на Солнце происходят взрывы, в верхнюю часть атмосферы Земли -ионосферу - от Солнца устремляются потоки летящих с огромной скоростью заряженных частиц - протонов к электронов - так называемый солнечный ветер. Вторгаясь в земную атмосферу, частицы солнечного ветра направляются магнитным полем Земли. Сталкиваясь с атомами и молекулами атмосферного воздуха, они ионизируют их, в результате чего возникает свечение, которое и есть полярное сияние. Свечение разреженных газов происходит в верхней части атмосферы -ионосфере.Таким образом, северное сияние - свечение верхних слоев земной атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.Какие предположения М.В.Ломоносова нашли подтверждение в современной науке?

Положения Ломоносова, которые выдержали проверку временем : причиной полярных сияний служат электрические разряды, происходящие в разреженных слоях воздуха; полярные сияния происходят на очень больших высотах.Объясняя природу северных сияний, Ломоносов не смог ответить на вопрос, какие же электрические частицы вызывают грандиозное свечение воздуха в его верхних, разреженных слоях? Это стало возможным благодаря развитию физики и успехам в области космических исследований.Хотя М.В.Ломоносову не удалось установить природу полярного сияния, он все же довольно близко подошел к ее пониманию.

Две рассматриваемые оригинальные оды Ломоносова не имеют библейского источника, как остальные, они навеяны научными занятиями поэта астрономией и физикой. «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» представляют собой опыты создания научной картины мира поэтическими средствами. В «Утреннем размышлении...» рисуется научно достоверная, как ее себе представляли в XVIII в., картина солнечной поверхности. В образной, поэтической форме Ломоносов даёт научное описание физического строения Солнца:

Уже прекрасное светило

Уже прекрасное светило

Простерло блеск свой по земли

И божие дела открыло:

Мой дух, с веселием внемли;

Чудяся ясным толь лучам,

Представь, каков зиждитель сам!

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приближившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада

Как искра пред тобой одна.

О коль пресветлая лампада

Тобою, боже, возжена

Для наших повседневных дел,

Что ты творить нам повелел!

От мрачной ночи свободились

Поля, бугры, моря и лес

И взору нашему открылись,

Исполненны твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:

Велик зиждитель наш господь!

Светило дневное блистает

Лишь только на поверхность тел;

Но взор твой в бездну проницает,

Не зная никаких предел.

От светлости твоих очей

Лиется радость твари всей.

Творец! покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи

И что угодно пред тобою

Всегда творити научи,

И, на твою взирая тварь,

Хвалить тебя, бессмертный царь.

Действительно Солнце - раскаленный газовый шар. В основном оно состоит из водорода с примесью гелия. Поток энергии, возникающий в недрах Солнца, передается во внешние слои и распределяется на все большую и большую площадь. Вследствие этого температура солнечных газов убывает по мере удаления от центра. В зависимости от значения температуры и характера определяемых ею процессов все Солнце условно можно разделить на 4 области:

внутренняя, центральная область

«лучистая» зона

конвективная зона

атмосфера

В стихотворении «Случились вместе два Астронома в пиру…», написанном в 1761 году, автор рассуждает о сложной научной проблеме, прибегая к форме притчи:

Случились вместе два Астронома в пиру

И спорили весьма между собой в жару.

Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит;

Другой, что Солнце все с собой планеты водит:

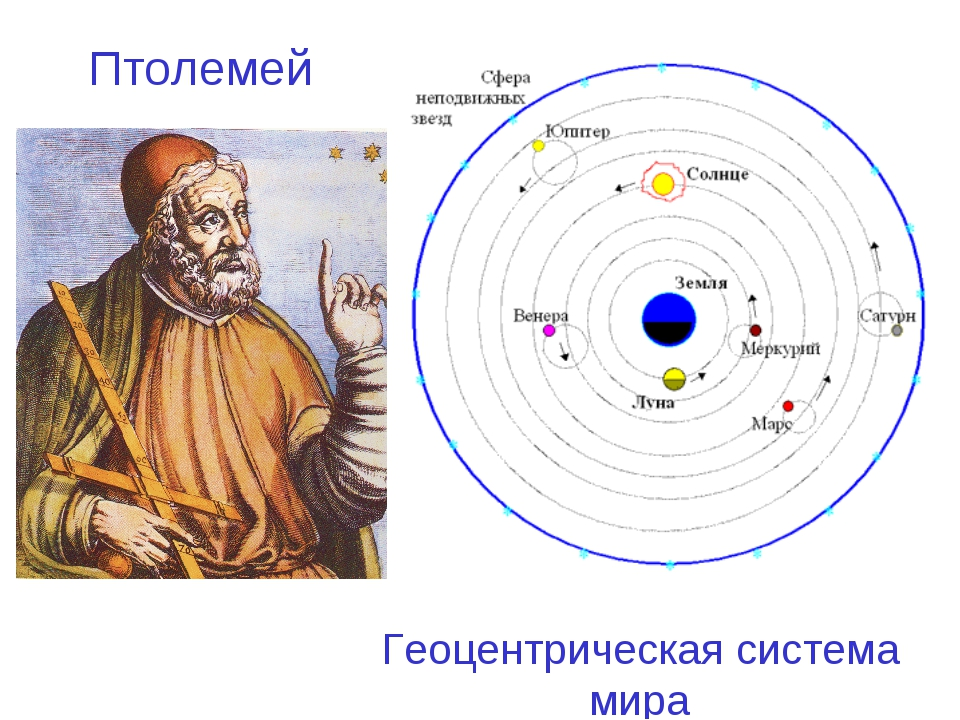

Один Коперник был, другой слыл Птолемей.

Тут повар спор решил усмешкою своей.

Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь?

Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?"

Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав,

Я правду докажу, на Солнце не бывав.

Кто видел простака из поваров такова,

Который бы вертел очаг кругом жаркова?"

О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,

Которы подо ртом висят у сатаны.

Ты видишь, он зато свирепствует и злится,

Дырявой красной нос, халдейска печь, дымится,

Огнем и жупелом исполнены усы,

О как бы хорошо коптить в них колбасы!

Козлята малые родятся с бородами:

Коль много почтены они перед попами!

О польза, я одной из сих пустых бород

Недавно удобрял бесплодный огород.

Уже и прочие того ж себе желают

И принести плоды обильны обещают.

Чего не можно ждать от толь мохнатых лиц,

Где в тучной бороде премножество площиц?

Сидят и меж собой, как люди, рассуждают,

Других с площицами бород не признавают

И проклинают всех, кто молвит про козлов:

Возможно ль быть у них толь много волосов?

Я долго размышлял и долго был в сомненье,

Что есть ли на землю от высоты смотренье;

Или по слепоте без ряду всё течет,

И промыслу с небес во всей вселенной нет.

Однако, посмотрев светил небесных стройность,

Земли, морей и рек доброту и пристойность,

Премену дней, ночей, явления луны,

Признал, что божеской мы силой созданы.

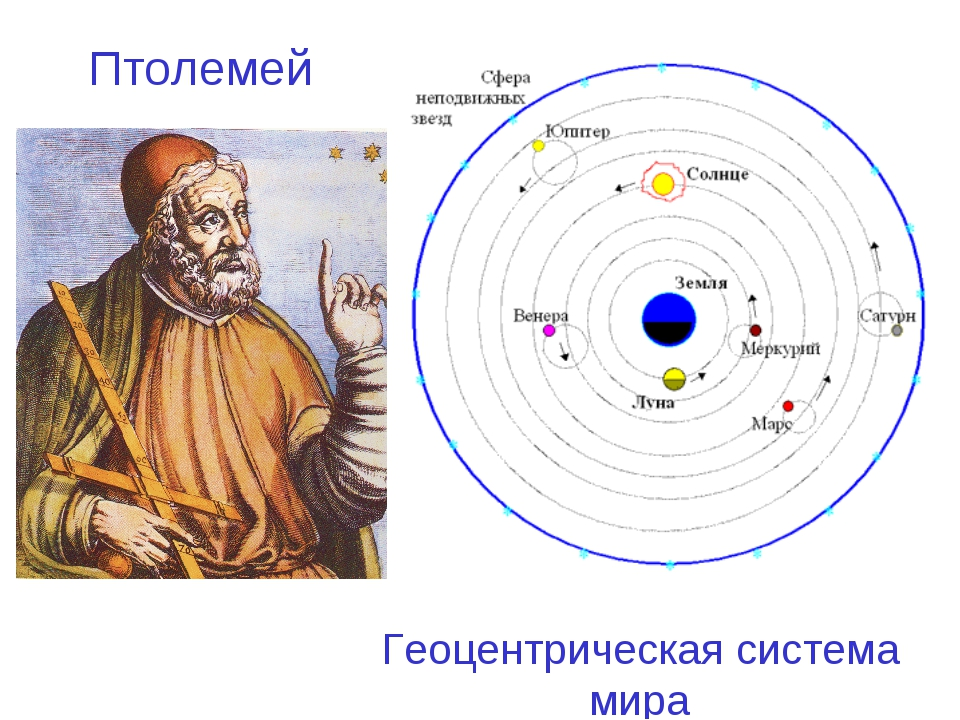

Ломоносов желал подтвердить своим произведением, что законы Вселенной едины как в большом, так и в малом, что, внимательно следя за бытом, можно отыскивать доказательства величавым научным открытиям.Ломоносов в своей импровизированной стихотворной притче вводит персонажей, которые в реальной жизни никогда бы не могли встретиться и беседовать, так как жили в разные исторические эпохи, разделенные несколькими сотнями лет. Один из них — Николай Коперник, польский астроном, который жил на рубеже XV—XVI веков и научно обосновал гелиоцентрическую теорию мироздания, доказав, что Земля вращается вокруг Солнца. Другой персонаж стихотворения Ломоносова — Клавдий Птолемей, греческий ученый, живший во II веке нашей эры, который полагал, что Солнце движется вокруг Земли. Его взгляды очень долго господствовали в астрономии, и католическая церковь сурово преследовала тех, кто пытался их опровергнуть. Спор решил повар, сказав, что прав Коперник. Сравнив Солнце с очагом, а Землю с мясом, которое нужно зажарить, повар усмехнулся: хоть какой будет крутить жаркое вокруг очага, а не напротив.

Лирический герой этих стихотворений стремится проникнуть в тайны мироздания, познать законы природы:

Но где ж, натура, твой закон?

С полночных стран встает заря!

Не солнце ль ставит там свой трон?

Не льдисты ль мещут огнь моря?

Се хладный пламень нас покрыл!

Се в ночь на землю день вступил!

При этом он говорит о смятении человека перед непознаваемостью законов мироздания:

Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

Вера в человеческий разум, стремление познать «тайны множества миров» сочетаются в этих духовных одах с преклонением перед безграничной созидательной силой Творца, неизмеримое величие которого являет себя в устройстве мира, картинах грандиозной природы, ее могуществе и силе.

Геоцентрическая система мира Птолемея

Гелиоцентрическая система мира Коперника

Гелиоцентрическая система мира Коперника

Заключение.

Ломоносов внёс огромный вклад в развитие физической науки. Ко времени, когда жил и творил Ломоносов, физика уже представляла собой относительно развитую науку со своими теоретическими и экспериментальными особенностями, установленными многими поколениями исследователей. Михаил Васильевич Ломоносов – титан науки XVIII столетия, первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, просветитель; химик, физик, астроном, приборостроитель. «Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, Художник, Стихотворец – он всё испытал и всё проник.» А.С.Пушкин.

Используемая литература:

Астафуров В.И. М.В. Ломоносов. – М.: Просвещение, 1985., с.138–140.

М.В.Ломоносов. Избранные произведения.

Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем / Сост. Г.Е.Павлова, А.С.Орлов. - М.: Современник,1989.

Михаил Васильевич Ломоносов. Из наследия Ломоносова. Слово современников о Ломоносове. «Память вечная»: Венок Ломоносову XIX -XX вв. «Высокий лик в грядущем поколеньи…»: Писатели и ученые XIX -XX вв. о Ломоносове. Под. ред. Е.В. Бронниковой. – М.: Русскiй мiръ. – Жизнь и мысль, 2004.

Ресурсы Интернета.

Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. М. «Школьная пресса» 2002 г.

Лице свое скрывает день;

Лице свое скрывает день;  Уже прекрасное светило

Уже прекрасное светило

Гелиоцентрическая система мира Коперника

Гелиоцентрическая система мира Коперника