Цветок — генеративный орган цветкового растения. Цветок — это укороченный побег, обладающий ограниченным ростом.

Функции цветка:

Цветонос — побег, на котором формируются цветки.

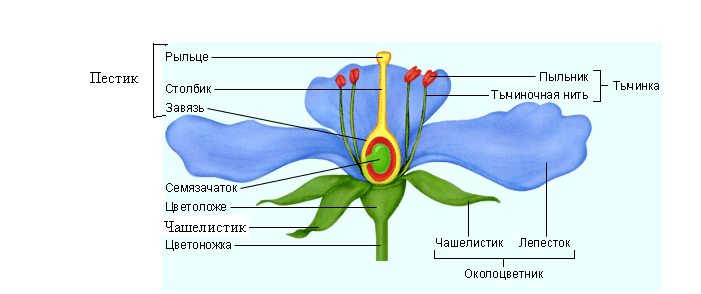

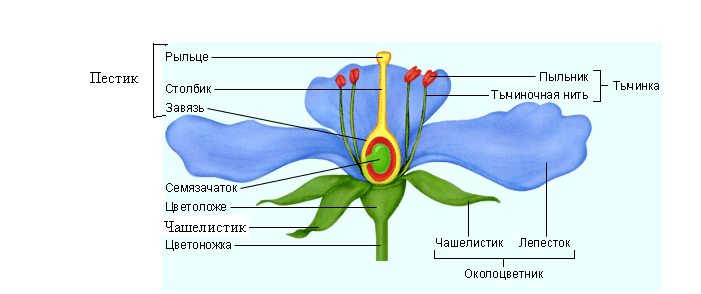

Строение цветка

Стеблевая часть цветка фотосинтезирующая. В стеблевую часть цветка входит (рис. 1):

цветоножка;

Сидячие цветки — цветки, не имеющие цветоножки.

цветоложе — разросшийся участок стебля, к которому прикрепляются все элементы цветка;

чашелистики — небольшие зелёные листочки на цветоложе с центральной жилкой.

Функция чашелистиков: защита бутона.

У некоторых растений крупные, ярко окрашенные чашелистики выполняют функцию привлечения насекомых-опылителей (рис. 2).

Рис. 2. Чашелистики живокости

Чашелистики образуют чашечку цветка.

свободнолепестная чашечка образована свободными чашелистиками;

сростнолепестная чашечка образована сросшимися чашелистиками.

Прицветник — лист, в пазухе которого развивается цветок.

Прицветники чаще всего бывают мельче обычных листьев, но у некоторых цветков крупные, ярко окрашенные прицветники выполняют функцию венчика, привлекая насекомых (рис. 3).

Рис. 3. Прицветники пуансеттии

|

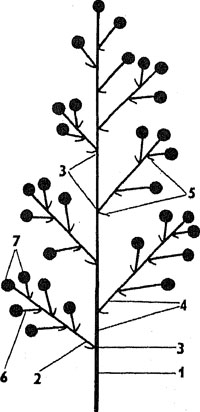

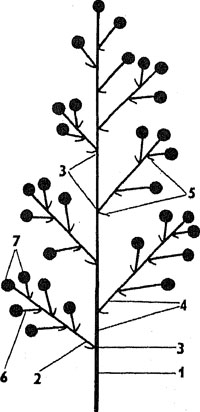

| Соцветие — система цветоносных побегов, расположенных на общей оси соцветия, обособленная от вегетативной части растения. Строение соцветия: 1 — ось соцветия; 2 — боковая ось; 3 — узлы; 4 — междоузлия; 5 — прицветники (брактеи) — видоизмененные листья в соцветии; 6 — цветоножки; 7 — цветки

|

Отцом современной классификации соцветий считается немецкий ботаник В. Тролль (1964 г.)

По морфологическому (внешнему) строению соцветия очень разнообразны. Для классификации используют следующие признаки: типы ветвления и степень разветвленности осей соцветия, последовательность распускания цветков и т. д. По расположению на растении соцветия могут быть:

верхушечные (терминальные) — на верхушках главных побегов (люпин, подсолнечник (рис. 2), рогоз);

пазушные — на концах боковых побегов (сирень (рис. 3), береза, тополь);

интеркалярные — состоят из чередующихся стерильных (вегетативных) и фертильных (цветоносных) участков (погремок, шандра, большинство миртовых (рис. 4)). К этому типу часто относят соцветия, развивающиеся на междоузлия из придаточных или пазушных почек.

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

По степени олиственности, связанной с особенностью прицветных листьев:

фрондозные — прицветники хорошо развиты и фотосинтезируют, часто ярко окрашенные (Иван-да-Марья (рис. 5), фуксия, фиалка трехцветная);

брактеозные — прицветники в виде чешуй (ландыш (рис. 6), сирень, вишня);

голые — без прицветников (большинство крестоцветных) (рис. 7).

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

По наличию цветка, заканчивающего главную ось:

открытые — главная ось соцветия не заканчивается цветком, т. е. сохраняет способность к росту;

закрытые — главная ось заканчивается цветком, т. е. не растет в длину.

По степени разветвления:

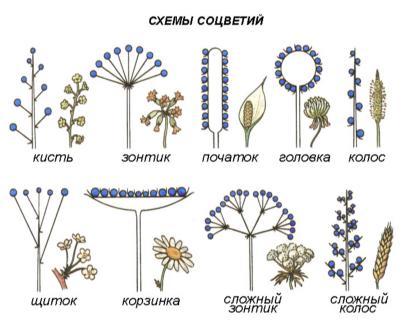

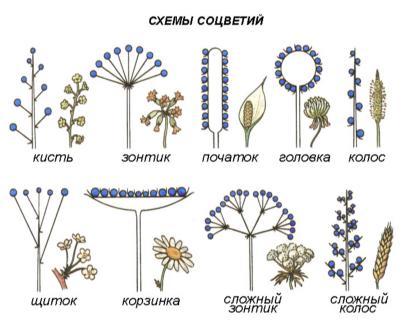

простые соцветия — боковые оси не ветвятся и являются цветоножками (ландыш, тимофеевка, незабудка);

сложные соцветия — боковые оси ветвятся (сирень, полынь, рябина).

Рис. 8

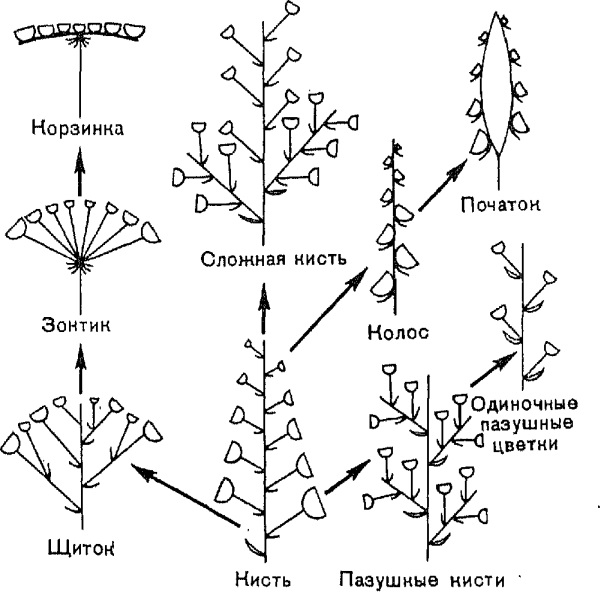

кисть — ландыш, черемуха, акация, пастушья сумка;

зонтик — примула, женьшень;

початок — кукуруза, рогоз, калла и другие ароидные;

головка — клевер, люцерна;

колос — подорожник, ятрышник;

щиток — боярышник, калина, вишня;

корзинка — ромашка, одуванчик, василек и другие сложноцветные;

сложный зонтик — укроп, анис, борщевик, морковь и другие зонтичные;

сложный колос — рожь, пшеница. лисохвост и другие злаки.

ПО ТИПУ ВЕТВЛЕНИЯ И РАСКРЫВАНИЯ ЦВЕТКОВ:

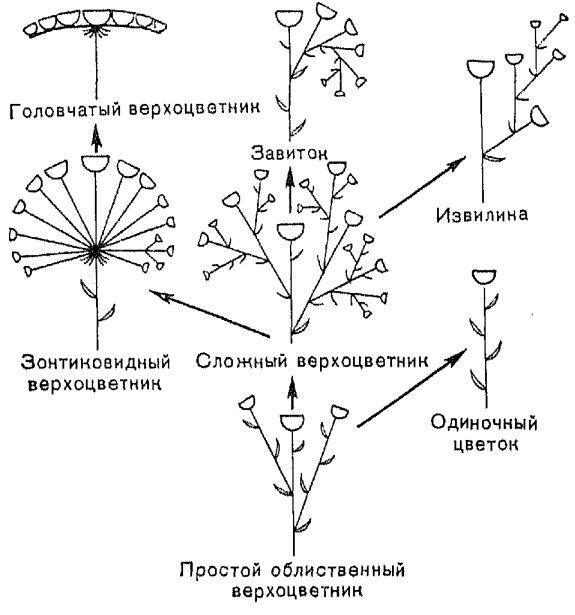

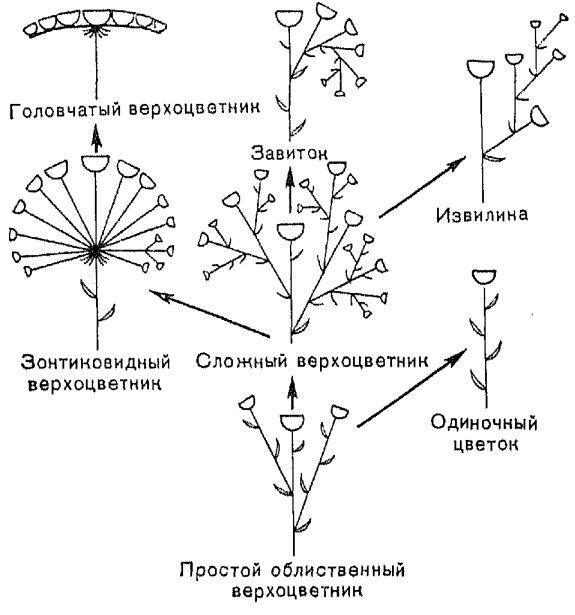

цимозные (верхоцветные) — симподиальное ветвление (рис. 9, 3); верхушечный рост главной оси заканчивается образованием первого цветка. Число цветков ограничено — определенные соцветия;

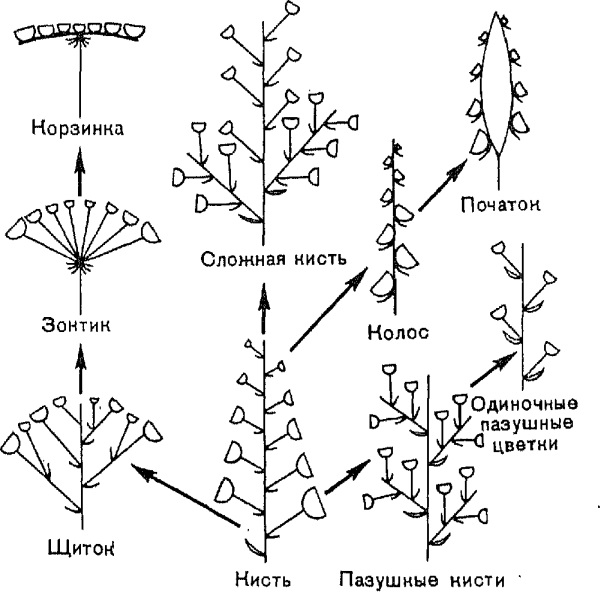

ботрические (ботриоидные, рацемозные, бокоцветные) — моноподиальное ветвление, первым закладывается и распускается самый нижний цветок. Число цветков неограниченно — неопределенные соцветия.

ЦИМОЗНЫЕ (ВЕРХОЦВЕТНЫЕ) СОЦВЕТИЯ

БОТРИЧЕСКИЕ (БОКОЦВЕТНЫЕ) СОЦВЕТИЯ

Встречаются соцветия с элементами и цимозных, и ботрических соцветий.

Антодии — соцветия со скученными цветками напоминают отдельные цветки (головка клевера (рис. 14), корзинка расторопши (рис. 15), сложная корзинка мордовника (рис. 16)).

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16

Соцветия могут срастаться с кроющими листьями (липа (рис. 17), ароидные), цветки между собой (жимолость (рис. 18), ананас (рис. 19), монстера), образуя соплодия. У некоторых растений главная ось соцветий сохраняется несколько лет, образуя соцветия (восковой плющ).

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19

Биологическое значение соцветий

Увеличение вероятности опыления цветков как анемофильных (ветроопыляемых), так и энтомофильных (насекомоопыляемых) растений. Насекомое за единицу времени посетит гораздо больше цветков, если они собраны в соцветия. Соцветия более заметны среди зелени листьев, нежели одиночные цветки. Многие поникающие соцветия легко раскачиваются под влиянием движения воздуха, способствуя тем самым рассеиванию пыльцы.

Любое повреждение или невозможность опыления одиночного цветка ведет к бесплодию всего растения. При наличии соцветий данный риск сведен к минимуму.

Увеличивается общий период цветения, следовательно, и вероятность опыления.

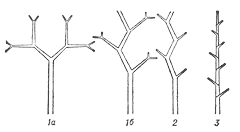

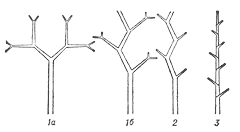

.Типы ветвления

1 — дихотомическое (а — изотомия, б — анизотомия);

2 — моноподиальное; 3 — симподиальное.