Урок физики в 11 классе по теме « Интерференция света»

Цель урока: познакомить школьников с явлениями, в которых проявляются волновые свойства света; указать, при каких условиях они наблюдаются; научить распознавать эти явления в жизни.

Задачи урока:

Образовательная. Рассмотреть явления, подтверждающие волновые свойства света: интерференцию света.

Развивающая. Развитие навыков объяснения причин наблюдаемых явлений.

Воспитательная. Воспитание интереса к явлениям природы.

Тип урока: изучение нового материала. Учебная лекция.

Этапы урока:

Организационный этап;

Фронтальный опрос. Самостоятельная работа.

3. Изучение нового материала;

4. Закрепление изученного материала;

5. Домашнее задание.

Ход урока:

1. Организационный этап.

Приветствие. Тема урока. Эпиграф к уроку : «Человека, умеющего наблюдать и анализировать обмануть не возможно»

Артур Конандойл.

2.Фронтальный опрос. Самостоятельная работа.

На прошлых уроках мы с вами познакомились с волновым свойством света – дисперсия. Давайте повторим :

Что называется дисперсией ? (зависимость показателя преломления среды от частоты световой волны ) или рассеяние

Кто из ученых изучал, наблюдал явление дисперсии?

К какому выводу пришел Ньютон ? ( белый свет имеет сложный состав)

Как Ньютон назвал радужную полоску? (спектром)

Почему мы видим траву зеленой? (потому, что из всех падающих солнечных лучей трава отражает лишь зеленые, поглощая остальные)

Если на зеленую траву мы посмотрим через красное стекло, то какого цвета будет трава? (Черной)

Работа по карточкам

Изучение нового материала:

План:

1.Что называют интерференцией?

2. Условия существования интерференционной картины

3. Что наблюдаем?

4. Наблюдение интерференции света (бипризмы Френеля, Кольца Ньютона, наложении двух стеклянных пластин так, чтобы между ними возник воздушный клин, тонкие пленки)

5. Что дает нам знание сути явления интерференции света( доказывает волновую природу света, позволяет измерить длину световой волны,в природе нет никаких красок, есть лишь волны разных длин волн)

6. Применение.

1.Мы продолжаем изучение волновой оптики и знакомиться с явлениями, доказывающими справедливость наших предположений. С явлением интерференции мы с вами уже знакомились, когда изучали механические волны.

Интерференция - сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний.

Демонстрация волн на поверхности воды от двух точечных источников (показать фильм)

При каком условии будет наблюдаться устойчивая интерференционная картина?

Эта картина наблюдается, если источники возмущают поверхность синфазно – с одинаковой частотой. Такие источники называются когерентными.

Когерентные источники – источники волн, у которых одинаковая частота колебаний и постоянная разность фаз колебаний. Волны, созданные такими источниками тоже называют когерентными. Если частота колебаний у источников разная, то интерференционной картины мы наблюдать не будем. Включим две лампочки. Никакого явления интерференции (усиления или ослабления света) на экране мы наблюдать не будем. Почему? (Источники не когерентны, а должны иметь одинаковую длину волны и постоянную во времени разность фаз)

Наблюдения показывают череду черных и белых полос . Что они означают?

Белые участки соответствуют максимумам колебаний, а тёмные – минимумам.

Трудность в получении картины интерференции для световых волн оказалась в выполнении этих условий.

Независимые источники естественного света не когерентны, поэтому от таких источников с помощью глаза невозможно наблюдать устойчивую интерференционную картину.

Однако любой источник естественного света может быть когерентен самому себе: одна часть его излучения может интерферировать с другой.

Для этого световой поток, излучаемый источником, следует вначале пространственно разделить на два потока, идущих как бы от двух источников. Такие источники будут когерентны.

Последующее наложение световых волн от этих источников создает устойчивую интерференционную картину.

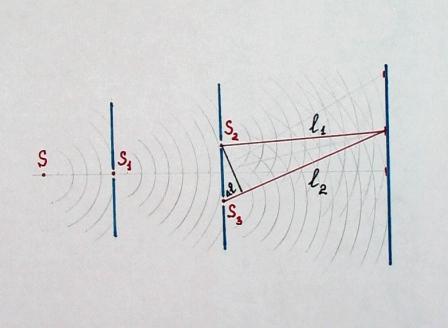

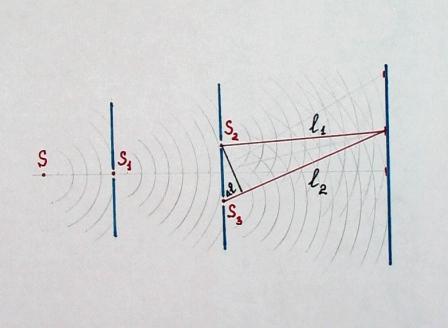

Впервые такое наблюдение интерференции света было проведено в 1800 г. английским ученым Томасом Юнгом. В опыте Юнга солнечный свет падал на экран с узкой щелью S (шириной около 1 мкм). Прошедшая через эту щель световая волна падала на экран с двумя щелями Sl и S2 такой же ширины, находящимися друг от друга на расстоянии d порядка нескольких микрон.

В результате деления фронта волны световые волны, идущие от щелей S1 и S2, оказывались «в фазе» (когерентными), создавая на экране устойчивую интерференционную картину. Юнг впервые измерил длины волн в различных областях видимого спектра.

На схеме опыта видим, что расстояние от одной щели до точки максимума меньше, чем от второй.

Эту разность называют разность хода и обозначают Δd.

Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу длин волн:

Δd = kλ (1)

Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн:Δd = (2n + 1) λ /2,

где n = 0, ±1, ±2, ... .

4.Наблюдение интерференции света.

1. Разделение светового потока от источника естественного света для получения когерентных источников возможно и другими способами:

например с помощью бипризмы Френеля (показать схему).

2. Получение картины интерференции при помощи установки «Кольца Ньютона».

Когерентные волны возникают при отражении света от верхней поверхности линзы и от верхней поверхности пластины.

Можно рассмотреть картину при освещении установки светом разного цвета, т.е имеющим разную длину волны.

Таким образом можно проверять качество обработанной поверхности. Если кольца имеют правильную форму и нет искажений , то нет и неровностей.

3. Картину интерференции можно наблюдать при наложении двух стеклянных пластин так, чтобы между ними возник воздушный клин.

4. Когерентные волны от одного источника возникают при отражении света от передней и задней поверхностей тонких пленок ( крылья насекомых, разноцветная переливающаяся окраска перьев птиц, перламутровая поверхность раковин и жемчужин, мыльные пузыри, линзы оптических приборов).

Интерференционная картина в тонкой пленке резко зависит от ее толщины.

5. Что дает нам знание сути явления интерференции света ? ( доказывает волновую природу света, позволяет измерить длину световой волны,в природе нет никаких красок, есть лишь волны разных длин волн)

Измерение длины световой волны :

ℓ– расстояние между щелями (между когерентными источниками света),

L – расстояние от источников до экрана,

Хn –расстояние от центрального max до n- ого.

Используем формулу (1) и определим соотношение между длиной волны, расстоянием между щелями и расстоянием от щелей до экрана.

Используем формулу (1) и определим соотношение между длиной волны, расстоянием между щелями и расстоянием от щелей до экрана.

6. Применение :просветление оптики, проверка качества обработки поверхностей,

4. Закрепление изученного материала : ВОПРОСЫ К УЧАЩИМСЯ.

1. Какие явления мы рассмотрели на уроке?

Независимость распространения световых пучков и интерференцию света.

2. Какие факты доказывают существование интерференции света?

Опыты Юнга.

Опыты с бипризмой Френеля, кольца Ньютона, интерференция в пленках.

3. Каким образом можно объяснить причины возникновения этого явления? При каких условиях интерференция волн проявляется особенно отчетливо?

Выполняются условия интерференции, т.е. волны создаются когерентными источниками волн.

4. Какие формулы можно вывести для описания картины интерференции? Для max? Для min?

Условие max:

Δd = kλ

Условие min:

Δd =(2n + 1)·λ/2,

n =0,±1,±2,…

5. Какие величины в них входят?

Δd - разность хода, Δd = d1 – d2 , λ - длина волны

6. Как можно определить длину световой волны, используя установку для получения картины интерференции?

5. Домашнее задание. П.67-69, подготовить доклады, презентации по темам : «Просветление оптики» «Проверка качества обработки поверхностей», «Т. Юнг»

Используем формулу (1) и определим соотношение между длиной волны, расстоянием между щелями и расстоянием от щелей до экрана.

Используем формулу (1) и определим соотношение между длиной волны, расстоянием между щелями и расстоянием от щелей до экрана.