9 класс

Загадочная судьба А.С. Грибоедова.

Цели урока:

дать представление о личности А.С. Грибоедова и его трагической судьбе;

развивать умение выстраивать обзор (биографию) жизни и творчества писателя;

стимулировать интерес учащихся к чтению художественной литературы;

воспитывать твердую гражданскую позицию учащихся.

Ход урока

I. Вступительное слово учителя.

Именем А.С. Грибоедова открывается одна из самых блистательных страниц в истории русской литературы. Гениальный поэт и глубокий мыслитель, Грибоедов оставил неизгладимый след в развитии нашей национальной культуры. Парадокс состоит в том, что Грибоедов, при всем блеске художественного дарования, создал лишь одно действительно великое произведение, бессмертное. Значение и влияние таких произведений выходит далеко за пределы исторической эпохи. Мы до сих пор восхищаемся художественным совершенством "Горе от ума", блеском грибоедовского языка, ярким изображением быта и нравов, реалистичностью образов.

Судьба Грибоедова трагична, прекрасна и таинственна. Достоверно неизвестно, в каком году он родился, и погиб поэт при загадочных обстоятельствах.

Кто он был: драматург? военный? дипломат? музыкант? политик? Может быть, все вместе?...

(Учитель предлагает учащимся записать тему урока. В течении лекции учителя учащиеся заполняют анкету, выданную учителем).

II. Лекция с элементами беседы.

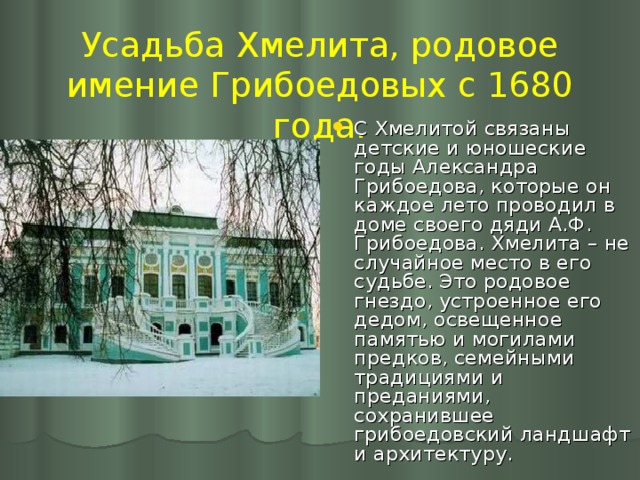

1. С Хмелитой связаны детские и юношеские годы Александра Грибоедова, которые он каждое лето проводил в доме своего дяди А.Ф. Грибоедова. Хмелита - не случайное место в его судьбе. Это родовое гнездо, устроенное его дедом, освещенное памятью и могилами предков, семейными традициями и преданиями, сохранившее грибоедовский ландшафт и архитектуру.

Грибоедов родился в Москве, в обеспеченной, родовитой семье. Окружающих поражало его необыкновенно раннее и стремительное умственное развитие. Он получил прекрасное домашнее образование, продолжил обучение в Московском благородном пансионе. В 1806 году поступил в Московский университет. Через два года окончил философский факультет и продолжил обучение на юридическом факультете. В 1810 году заканчивает обучение, но не уходит из университета, а поступает на факультет математики и естественных наук. Война 1812 года помешала закончить третий факультет, а также сдать экзамены на получение ученой степени доктора юридических наук.

Грибоедов добровольно поступил корнетом в Московский гусарский полк, затем был переведен в Иркутский полк. В военных действиях ему не пришлось участвовать, так как оба полка находились в резерве. (На мониторе компьютера учащиеся видят портрет Грибоедова в гусарской форме).

Однако остались воспоминания литератора Ксенофонта Полевого, который утверждал, что Грибоедов все же принимал участие в военных действиях, был при осаде Еревана, участвовал в других сражениях, обнаружив при этом завидную холодную храбрость. Эту храбрость он в себе воспитал. Вот рассказ Полевого: "Речь зашла о власти человека над самим собой. Грибоедов утверждал, что власть его ограничена только физической невозможностью, но что во всем другом человек может повелевать собой совершенно и даже сделать из себя все. "Говорю так, потому что многое испытал на себе над самим собою. Например, в последнюю персидскую кампании. Во время сражения мне случалось быть с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей и в первый миг я подумал, что он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадливого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека и я решил, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости… Я хотел не дрожать перед ядрами в виду смерти, и при первом случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенных мной самим выстрелов и потом, тихо поворотив лошадь, спокойно отъехал прочь. Знаете ли что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха, оно усилится и утвердится."

В 1816 году Александр оставляет военную службу и определяется в Коллегию иностранных дел. Грибоедов был очень образованным человеком. Он владел несколькими европейскими языками (английским, французским, немецким, итальянским), изучал древние и восточные языки (знал персидский, арабский, турецкий, учил санскрит), много читал (почти наизусть знал Гете, Шиллера, Шекспира в подлинниках), занимался музыкой (любимыми композиторами были Моцарт, Бетховен, Гайдн, Вебер и др.), но не только был знатоком музыкальных произведений, но и сам сочинял. До нас дошли 2 вальса Грибоедова. Один из этих вальсов я предлагаю вашему вниманию.

2. (Звучит грибоедовский вальс, записанный на дискету компьютера, и с помощью монитора компьютера учащиеся имеют возможность видеть сцену бала I половины XIX века).

3. После такой замечательной музыки хочется обратиться к портретам этого удивительного человека: каким он был?..

(На доске выставка портретов А.С. Грибоедова разных художников. По ходу рассказа учитель показывает слайды компьютерной презентации портретов Грибоедова разных лет).

Если внимательно всмотреться в портреты, может невольно прийти мысль: а не разные ли эти люди? Повторяется только одно - очки. (На мониторе компьютера один за другим появляются портреты Грибоедова со звуковым сопровождением описания внешности).

На знаменитой гравюре Уткина (1829 г.) - задумчивый молодой человек с грустным и спокойным взглядом, твердо сжатыми губами, аккуратно причесанный и одетый по моде.

На более раннем портрете П. Каратыгина (1828 г.) - надменный профиль с длинным носом, несколько презрительным выражением лица, с застывшей усмешкой - холодный, уверенный в себе чиновник.

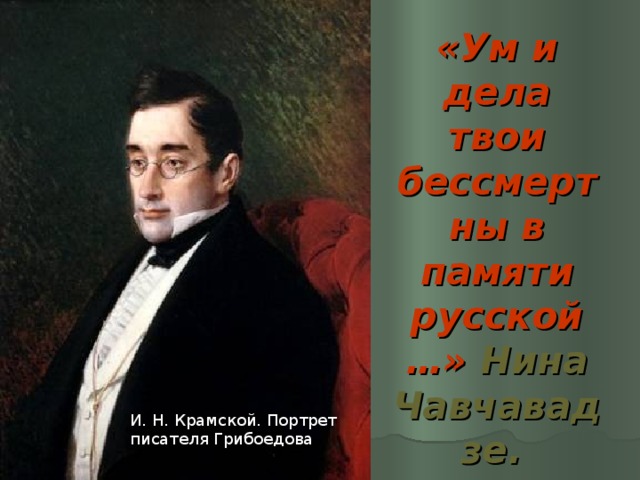

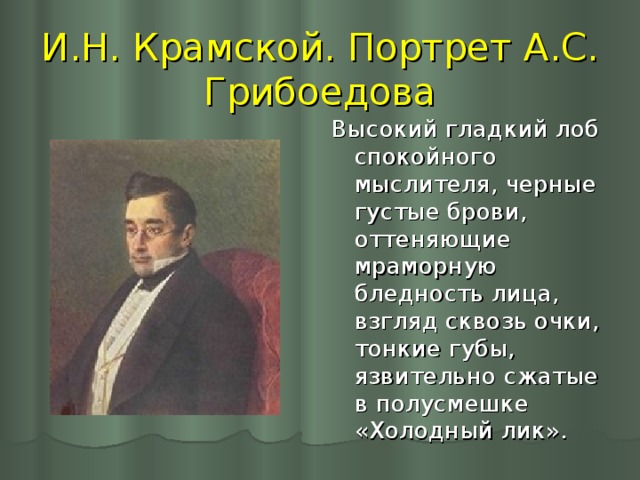

А вот портрет Крамского, более поздний (1873 г.) - высокий гладкий лоб спокойного мыслителя, черные густые брови, оттеняющие мраморную бледность лица, взгляд сквозь очки, тонкие губы, язвительно сжатые в полусмешке "Холодный лик".

4. Каким же он был на самом деле? Каким его видели современники?

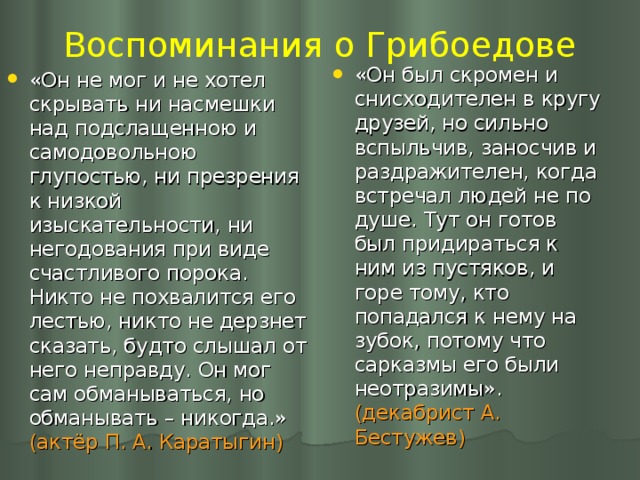

Вспоминает актер Каратыгин: "Он был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придираться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок, потому что сарказмы его были неотразимы".

И снова вспоминает Бестужев: "Он не мог и не хотел скрывать ни насмешки над подслащенною и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой изыскательности, ни негодования при виде счастливого порока. Никто не похвалится его лестью, никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать - никогда".

5. Принято считать, что домом Грибоедовых управляла мать, которая была жестока с крепостными. Поэтому с юных лет Александр жил "умом и сердцем" в другом мире, где господствовали совершенно иные мысли, настроения, интересы. Он принадлежал к тому кругу передовой дворянской молодежи, которая заявила себя противницей насилия и жадно мечтала о новой свободной жизни:

По духу времени и вкусу

Он ненавидел слово "раб"...

Уже в университетском пансионе Грибоедов тесно общался со многими будущими декабристами:

Не наслажденье жизни цель,

Не утешенье наша жизнь.

О, не обманывайся, сердце!

(Отрывок из стихотворения "Прости, отечество!")

В 1817 году Грибоедов участвует в дуэли "четверых" в качестве секунданта. После этого тяжело пережитого события он чувствует необходимость проститься с Петербургом и "праздной рассеянностью". Ему предложили отправиться на дипломатическую службу в Соединенные Штаты Северной Америки, либо в Персию. Он выбрал Персию.

Назначенный секретарем новообразованной русской миссии при дворе шаха Персии, Грибоедов отправляется в дальний путь на Восток, где ему было суждено провести свои лучшие годы. "Секретарь бродячей миссии" - так окрестил себя сам Грибоедов. Именно в Персии созрел окончательный замысел "Горе от ума".

Ранее уже упоминалось, что это лучшее произведение Грибоедова, хотя не единственное. Ему предшествовало несколько драматических произведений, а также легковесных изящных светских комедий - шаблоны, по образу французских.

6. Грибоедов постоянно вращался в декабристском кругу. Когда восстание произошло, драматург находится на Кавказе. Здесь, в крепости "Грозная", он был арестован 22 января 1826 года по подозрению в принадлежности к тайному обществу. В заключении он провел 4 месяца, но за неимением улик был освобожден с "очистительным аттестатом".

Вскоре после освобождения Грибоедова из-под ареста начинается русско-персидская война. Александр Сергеевич возвращается к месту службы в Тифлис, участвует в походе. Персы были вынуждены вступить в мирные переговоры. С русской стороны переговоры вел Грибоедов. Переговоры продолжились, а затем в местечке Туркманчай был подписан мирный договор.

Грибоедов с почетом был принят императором в Петербурге, награжден чином статского советника, орденом и четырьмя тысячами червонцев; был назначен на высокий пост полномочного министра в Персии.

Грибоедов был выдающимся дипломатом, мог бы принести огромную пользу государству, но все его последующие пожелания и планы не были одобрены правительством Николая I. Грибоедов тяготился государственной службой, уверял друзей, что рожден для другого поприща, но его заставили служить, упрятали в "политическую ссылку".

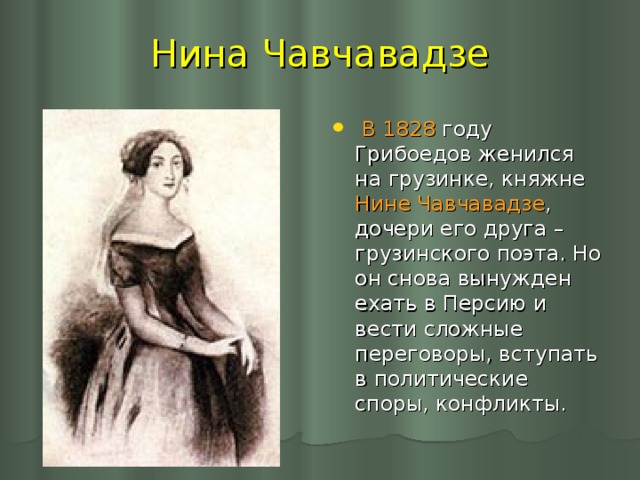

В 1828 году Грибоедов женился на грузинке, княжне Нине Чавчавадзе. Нино Чавчавадзе (Нина Александровна) родилась 4 ноября 1812 в усадьбе Цинандали.

С ранней юности Нино отличалась необыкновенной красотой, изысканностью манер и душевной добротой.

Отец Нино, грузинский поэт, князь и генерал-майор Александр Чавчавадзе был другом Грибоедова, который нередко бывал не только гостем дома Чавчавадзе в период службы в Тифлисе в 1822, но и давал уроки музыки дочери князя.

По возвращении из Персии в 1828 он провёл несколько месяцев в Тифлисе. Вновь посетив дом друга, он был поражён красотой выросшей Нины. Несмотря на то, что у Нины были и другие поклонники, а сам Грибоедов был на 18 лет старше, он признался ей в любви (как оказалось - взаимной) и заручился согласием отца. В начале осени 1828 влюблённые торжественно обвенчались в тифлисском соборе Сиони. Грибоедову было 33 года, Нине - всего пятнадцать. По преданию, в момент венчания Грибоедов был болен лихорадкой и уронил обручальное кольцо - а это считалось дурным предзнаменованием.

Вскоре Грибоедову пришлось по службе снова поехать в Персию. Юная жена сопровождала его, уже будучи беременной и часто болея. Не желая подвергать Нину тяготам опасного путешествия и жизни на чужбине, Грибоедов в декабре 1828 отправился в Тегеран в одиночестве, оставив ее в городе, где она прожила несколько месяцев. В одном из писем из Тегерана Грибоедов посоветовал ей возвращаться в Тифлис, так как его миссия в Персии затягивалась. Ей удалось благополучно вернуться в Грузию.

А в начале 1829 она узнала о разгроме русской миссии толпой фанатиков и убийстве мужа, хоть родные, опасаясь за ее здоровье, пытались скрыть печальное известие. Горе привело к преждевременным родам и смерти ребёнка.

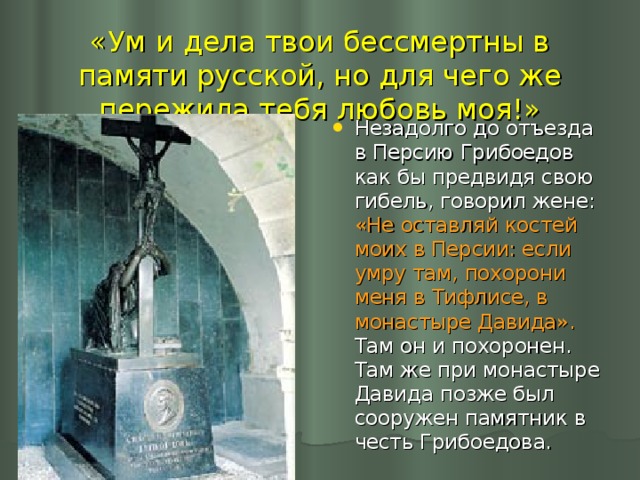

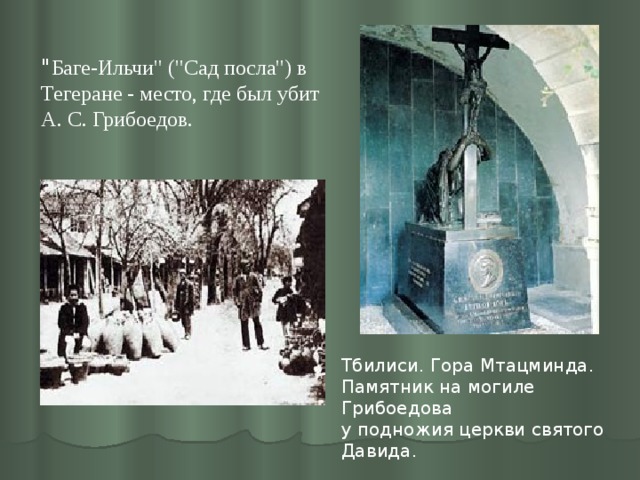

Похоронили Грибоедова в его любимом Тифлисе, в монастыре святого Давида на горе Мтацминда. На могиле вдова поставила ему памятник с надписью: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?"

Нина пережила Александра Грибоедова почти на 30 лет, так и оставшись безутешной вдовой. Её верность трагически погибшему мужу стала легендарной ещё при её жизни; имя Нины Чавчавадзе было окружено почётом и уважением тифлисцев. 28 июня 1857 она умерла во время разразившейся в Тифлисе эпидемии холеры.

Но он вынужден снова ехать в Персию и вести сложные переговоры, вступать в политические споры, конфликты.

Гибель Грибоедова была результатом продуманного и тщательно проработанного плана, хотя персидское правительство уверяло, что произошла нелепая случайность, недоразумение (всего лишь!). А русское правительство, в свою очередь, не сделало ничего, чтобы восстановить истину.

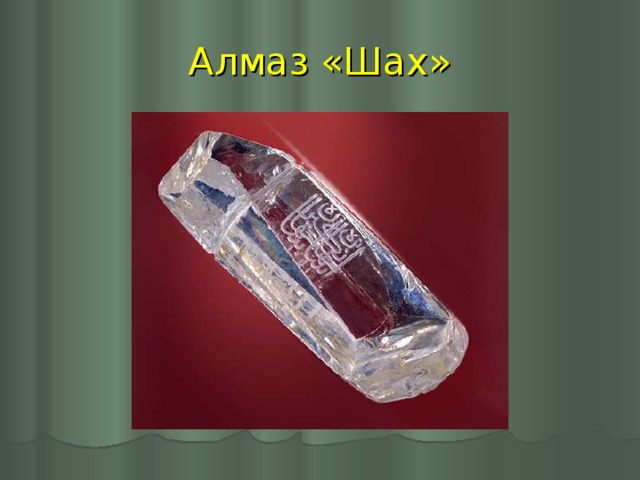

30 января 1829 года огромная толпа, вооруженная чем попало, подстрекаемая религиозными фанатиками, напала на дом, занятый русским посольством. Говорят, что Грибоедов узнал о возможности нападения, но не в его правилах было отступать перед опасностями, он гордо отвечал осведомителям, что никто не посмеет поднять руку на посла. Небольшой отряд конвойных казаков, чиновники посольства и сам посол защищались героически. Но силы были слишком не равны. Все русское посольство - 37 человек - было растерзано. По некоторым версиям, обезображенный труп Грибоедова толпа убийц в течение 3 дней таскала по улицам Тегерана. Потом его бросили в яму. Когда русское правительство по настоянию жены Грибоедова потребовала выдачи тела посла, говорят, его удалось опознать только по кисти руки, в свое время простреленной на дуэли. Николай I за убийство Грибоедова благосклонно принял извинения и подарок иранского шаха - огромный бриллиант. "Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское дело", - заявил русский император.

(Учитель показывает фотографию алмаза "Шах", который поныне хранится рядом с портретом А. С. Грибоедова в Алмазном фонде России.)

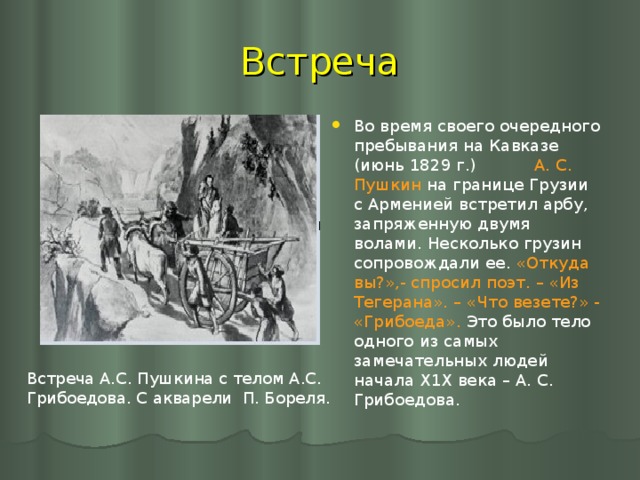

11 июня 1829 года А. С. Пушкин, направляющийся в действующую против турок армию, по дороге из Тифлиса в Карс, встретил простую арбу, запряженную двумя волами. Несколько грузин сопровождали ее. "Откуда вы?" - спросил Пушкин. "Из Тегерана". - "Что вы везете?" - "Грибоедова..."

Незадолго до отъезда в Персию Грибоедов, как бы предвидя свою гибель, говорил жене: "Не оставляй костей моих в Персии: если умру там, то похорони меня в Тифлисе, в монастыре Давида". Там он и похоронен.

III. Обобщение.

Вопрос: Что поразило вас в личности и судьбе Грибоедова?

(Учащиеся отвечают на вопрос).

IV. Итоги.

Домашнее задание.

Пользуясь примерным планом - словарем, составить связный рассказ о судьбе Грибоедова.