Зоология — наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство и отличие животных и растений. Классификация животных.

Зоология — это наука, изучающая животных, которые в настоящее время обитают на Земле или существовали в прошлые эпохи. Все животные относятся к отдельному царству органического мира (Животные). Зоология исследует внешнее и внутреннее строение животных, функции отдельных органов и систем органов, поведение, размножение и индивидуальное развитие, а также происхождение, эволюцию и значение животных в природе и для человека.

Все животные и растения обладают рядом общих свойств: это единый химический состав, как на уровне элементов, так и на уровне молекул (органические молекулы — белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты); они обладают клеточным строением; все живые организмы являются открытыми системами, то есть находятся в постоянном обмене веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Совокупность обменных процессов называется метаболизмом. Метаболизм складывается из двух непрерывно протекающих, взаимосвязанных процессов: ассимиляции (синтеза) и диссимиляции (распада). Животные и растения способны размножаться. Передача признаков при размножении организмов обеспечивается наследственностью, с которой неразрывно связана изменчивость. Животные и растения обладают свойством раздражимости, то есть способностью отвечать на различные воздействия факторов внешней среды. Животные отличаются от растений: • набором и составом органических молекул: белков, углеводов, липидов и др.

• различным набором клеточных органелл.

• на уровне обменных процессов: растения (за некоторым исключением) — автотрофы, а животные (за исключением некоторых простейших) — гетеротрофы;

• в жизненном цикле животных доминирует диплоидная стадия (за исключением некоторых групп простейших), а у растений происходит закономерное чередование диплоидной (спорофита) и гаплоидной (гаметофита) стадий;

• на раздражение большинство животных отвечает движением, растения — существа неподвижные, хотя и у них встречаются двигательные реакции

• животные обитают там, где растения жить не могут: в глубинах морей, в пещерах и т.д.

Значение животных в природе заключается в том, что они являются обязательным компонентом всех без исключения экосистем. В экосистемах они играют роль редуцентов или консументов различных уровней. Таким образом, животные вместе с растениями и другими организмами, входящими в экосистемы, участвуют в круговороте веществ.

Животные имеют огромное и разноплановое практическое значение. Прежде всего, это относится к позвоночным: ими представлены почти все виды домашних животных. Этих животных выращивают для получения продуктов питания, шерсти, кожи, для транспортных, сторожевых, спортивных и других целей. И сейчас продолжается процесс одомашнивания диких животных: так, например, одомашнены лисицы, песцы, норки, страусы и т.д. Наряду с полезной ролью позвоночные животные могут быть вредителями сельского хозяйства, например, суслики, мыши, полевки и т.д. Они портят и уничтожают запасы зерна, корнеплодов, фруктов, овощей, сена, силоса. Среди беспозвоночных одомашненных животных немного — медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Некоторые виды перепончатокрылых (наездники) используются человеком для борьбы с вредными насекомыми (биологические методы). Различные беспозвоночные являются опасными паразитами растений, диких и домашних животных, а также человека. Массовое заражение животных паразитами называется эпизоотией.

Паразитические формы встречаются в разных типах беспозвоночных животных: среди простейших, среди плоских червей, среди круглых червей. Членистоногие (насекомые и паукообразные) служат переносчиками как инфекционных (энцефалит, чума, тиф и др.), так и паразитарных заболеваний. Среди них много эктопаразитов: вши, блохи, оводы, пухоеды, клещи и т.д.

Царство Животные подразделяется на большое количество групп, которые различаются по своей организации. При установлении этих групп используется система соподчиненных категорий: они называются систематическими или таксономическими. Основы системы животного мира были заложены в конце XVII и в первой половине XVIII вв. в работах английского естествоиспытателя Дж. Рея и шведского ученого К. Линнея.

В своем основополагающем труде «Система Природы», который вышел в 1735 г., К. Линней разработал принцип бинарной номенклатуры для названий видов животных и растений. Каждому виду присваивается латинское название, состоящее двух слов — первое, существительное, обозначает название рода, а второе — прилагательное — обозначает название вида. Например: Аскарида человеческая, Аскарида свиная, Аскарида конская.

Бинарная номенклатура, предложенная К. Линеем, используется учеными и в настоящее время. Основной систематической единицей (категорией) является вид: например, Амеба обыкновенная, Двуустка печеночная, Лягушка травяная, Ящерица прыткая и т.д. Близкие виды объединяются роды, близкие роды — в семейства, семейства — в отряды, отряды в классы, а классы — в типы. Тип — это высшая систематическая категория. Каждый тип характеризуется определенным планом строения животных, который является общим для всех групп, в него входящих. Так, у всех членистоногих имеется наружный твердый скелет»; брюшная нервная цепочка, отсутствует кожно-мускульный мешок и т.д. У хордовых центральная нервная система имеет вид трубки, расположенной над хордой или позвоночником, внутренний твердый скелет — хорда, которая у высших представителей типа замещается на хрящевой или костный позвоночник, глотка пронизана жаберными щелями и т.д.

В современной зоологии также принимается и классификация самих типов: под определенным названием, например, объединяются типы, сходные по существенным признакам: Одноклеточные и Многоклеточные. Категории, стоящие выше типа, а именно Подцарство, Надраздел, Раздел, Подраздел не являются систематическим, а введены для удобства описания. Система животных, так же как и других организмов, призвана отражать историческое (эволюционное) развитие царства Животные и отдельных групп, входящих в его состав. Подобная система строится на основе выяснения степени родства между разными группами организмов.

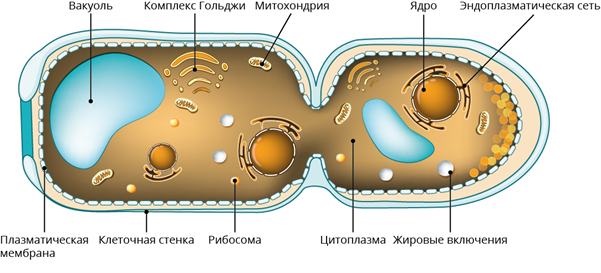

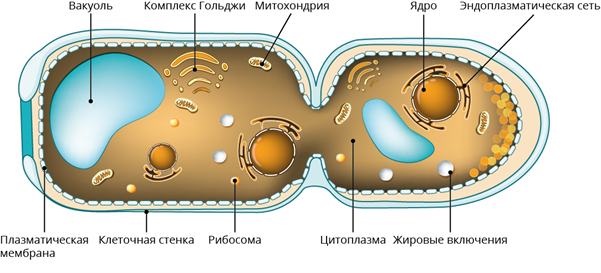

Клетки растений

В растительных клетках:

имеются пластиды;

оболочка состоит из плазматической мембраны и клеточной стенки;

содержатся крупные вакуоли, заполненные клеточным соком;

запасное вещество — крахмал.

Рис. 1. Строение растительной клетки

Вакуоль — одномембранный органоид, выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). Оболочка этой вакуоли называется тонопласт, а её содержимое — клеточный сок.

Рис. 2. Вакуоль

Пластиды имеют некоторое сходство с митохондриями: они двумембранные, содержат кольцевые молекулы ДНК и рибосомы, способны самостоятельно делиться

Существует три группы пластид: лейкопласты (бесцветные), хлоропласты (зелёные)и хромопласты (оранжевые, красные, жёлтые).

Лейкопласты располагаются в тех частях растения, которые не освещаются солнечным светом, и выполняют запасающую роль. В них накапливаются питательные вещества. Под действием света в лейкопластах может образуется хлорофилл и они превращаются в хлоропласты. Это можно наблюдать в клубнях картофеля, если подержать их некоторое время в освещённом месте. Клубни начинают зеленеть.

Хлоропласты — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот (растений). В одной зелёной клетке находится несколько десятков хлоропластов. Хлоропласты содержат хлорофилл, и в них происходит процесс фотосинтеза, сущность которого заключается в превращении солнечной энергии во внутреннюю энергию химических связей органических веществ.

Под наружной гладкой мембраной хлоропласта находится складчатая внутренняя мембрана. Складки внутренней мембраны образуют стопки (граны) плоских мембранных мешочков (тилакоидов). В мембранах тилакоидов находится зелёный пигмент хлорофилл — вещество особого строения, позволяющего его молекулам улавливать кванты света. За счёт световой энергии на мембранах тилакоидов синтезируется АТФ. Образовавшиеся молекулы АТФ расходуются на синтез углеводов, который происходит в строме хлоропласта.

Рис. 3. Хлоропласт

Хромопласты — это жёлтые, красные или оранжевые пластиды, придающие окраску пожелтевшим листьям, лепесткам цветков, оболочкам плодов. Яркий цвет лепестков привлекает насекомых-опылителей, а окраска плодов — животных, распространяющих семена.

Хромопласты образуются из хлоропластов, когда происходит разрушение хлорофилла.

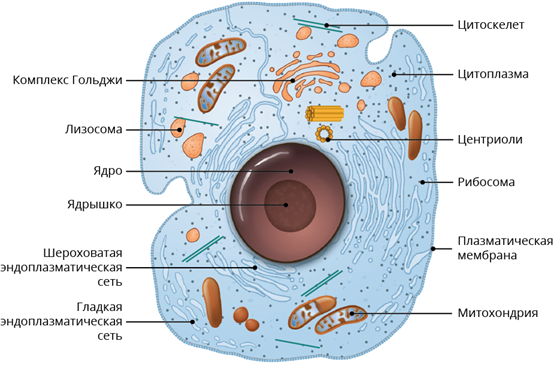

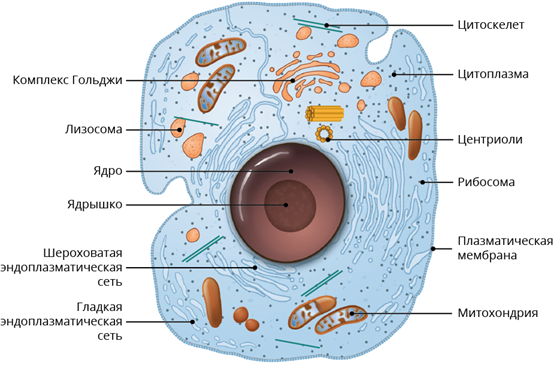

Клетки животных

В животных клетках:

отсутствует клеточная стенка;

имеется клеточный центр, образованный двумя центриолями;

есть лизосомы;

запасное вещество — гликоген;

могут быть органоиды движения.

Рис. 5. Животная клетка

Животные клетки окружены только плазматической мембраной, плотная клеточная стенка отсутствует. Снаружи их плазматической мембраны расположен гликокаликс.

Гликокаликс — надмембранный комплекс, принимающий участие в образовании контактов между клетками.

Рис. 4. Мембрана животной клетки

Также в клетках животных нет крупных вакуолей, но в них есть центриоли (в клеточном центре) и лизосомы.

Клеточный центр — немембранный органоид, состоящий из двух центриолей. Каждая центриоль представляет собой полую цилиндрическую систему, образованную 9 триплетами микротрубочек.

Клеточный центр принимает участие в делении клетки. В начале процесса центриоли передвигаются к полюсам клетки и между ними формируются нити веретена деления. Клеточный центр участвует также в образовании цитоскелета, придающего клетке форму и направляющего движение органоидов по цитоплазме.

Лизосомы — это одномембранные органоиды, заполненные гидролитическими ферментами. Функция лизосом — переваривание поступивших в клетку пищевых частиц, расщепление сложных органических соединений до простых. Лизосомы уничтожают также не нужные клетке органоиды и вещества. Иногда лизосомы разрушают и саму клетку, в которой образовались.

Пример:

так, лизосомы постепенно переваривают все клетки хвоста головастика при его превращении в лягушку. Таким образом, питательные вещества не теряются, а расходуются на формирование новых органов у лягушки.

Многие животные клетки способны к движению, например инфузория туфелька, эвглена зелёная, сперматозоиды многоклеточных животных. Для передвижения существуют особые органоиды — реснички и жгутики, состоящие из таких же микротрубочек, что и центриоли. Основания органоидов движения закреплены в цитоплазме базальными тельцами. Движение жгутиков и ресничек обусловлено скольжением микротрубочек друг относительно друга. Работа жгутиков и ресничек требует затрат АТФ.

Клетки грибов

В грибных клетках:

имеется клеточная стенка, состоящая в основном из хитина;

запасным веществом является гликоген.

Рис. 6. Грибная клетка

Пластид и хлорофилла клетки грибов не содержат, а крупные вакуоли в них формируются в процессе старения клеток.

| Органоиды | Растения | Грибы | Животные |

| Пластиды | есть | нет | нет |

| Вакуоль | крупная центральная вакуоль | центральная вакуоль | нет крупных вакуолей |

| Наличие клеточной стенки | из целлюлозы | из хитина | нет |

| Наличие центриолей | есть у низших | не у всех | есть у всех |

| Запасное вещество | крахмал | гликоген | гликоген |