Уроки, которые запоминаются.

Как и для чего придумывать новые методы?

Мы лучше запоминаем то, что нас удивляет. Этот принцип доказан нейропсихологами: мозг обращает особое внимание на нестандартную, неожиданную информацию, она держится в памяти куда крепче сухих фактов. Нестандартные подходы на уроках помогают не только ученикам, но и самому педагогу. Повторяя одно и то же из года в год, легко превратиться в говорящий учебник. Выход из привычного сценария даёт заряд энергии и повышает интерес к своему предмету (особенно если кажется, что изучил его и преподаёшь по накатанной). Ученики чувствуют настрой учителя: стоит сойти с привычных путей, добавить интригу, игру, изменить привычную схему — и ребятам гораздо интереснее быть на уроке.

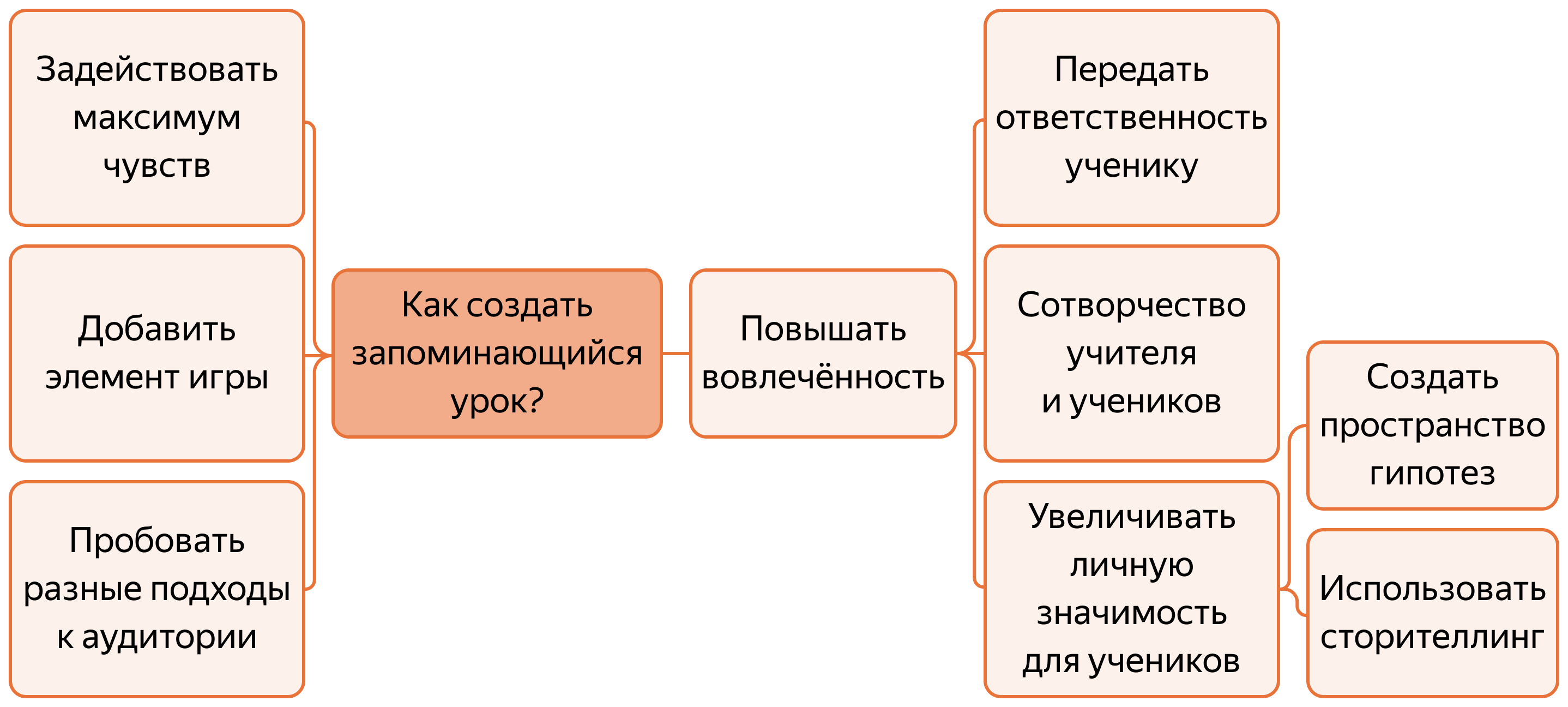

Принципы создания запоминающегося урока

Четыре ключевых принципа:

1. Вовлечённость: ученики должны быть активными участниками процесса

2. Личная значимость: материал должен касаться их интересов и жизни

3. Мультисенсорность: нужно задействовать разные каналы восприятия

4. Игра и эксперименты: полезно пробовать разные подходы, добавлять элемент неожиданности и творчества

У этих принципов достаточная степень свободы, которая позволяет разработать индивидуальный подход к преподаванию. Ведь двух одинаковых учителей, как и двух одинаковых учеников, на свете нет, поэтому советовать всем одни и те же методики было бы бесполезно.

«Как пробудить любопытство учеников?» — с этого вопроса советует начинать проектирование образовательного опыта Митчелл Резник, один из создателей Scratch и автор книги «Спираль обучения».

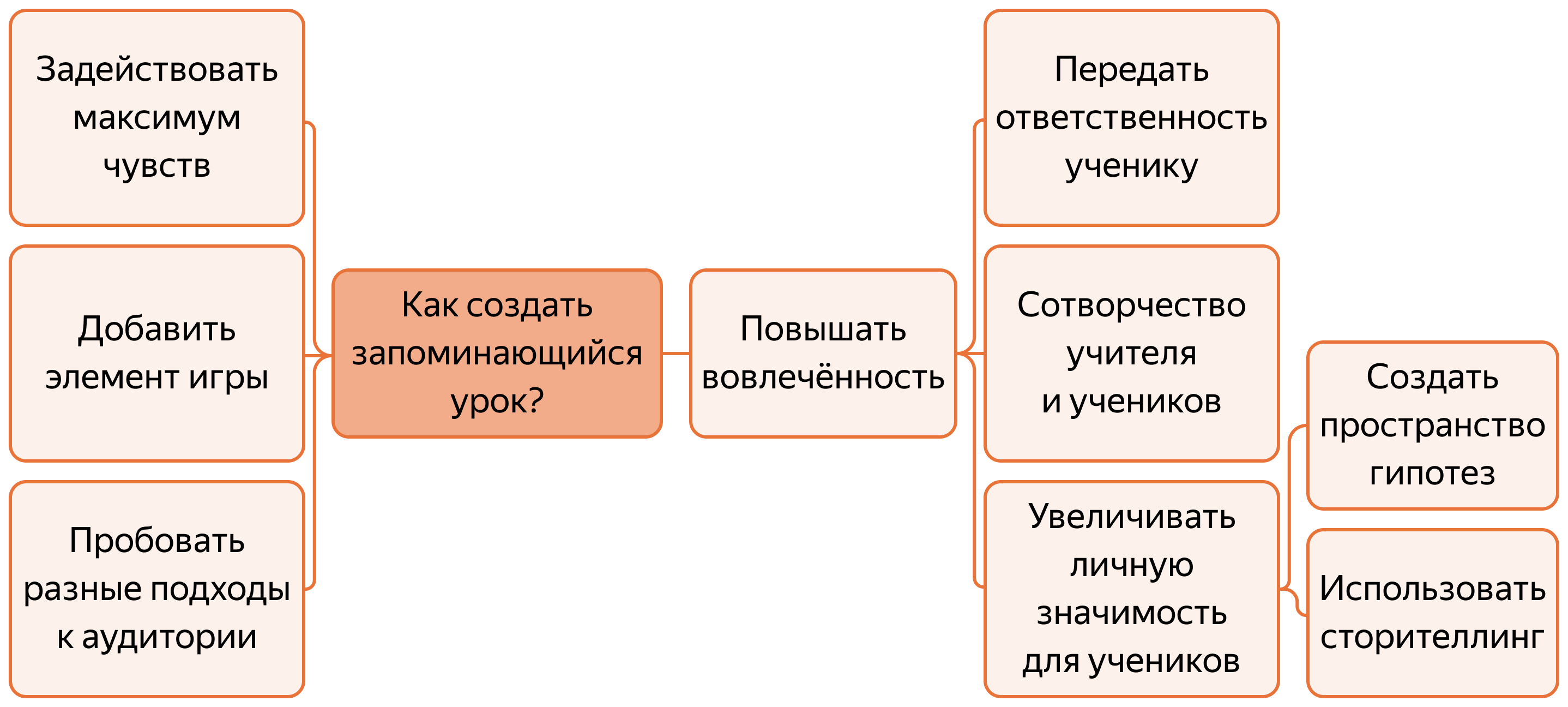

Вовлечённость — ещё один педагогический грааль, наравне с мотивацией. Как превратить для школьников материал урока во что‑то большее, чем очередная глава учебника и ещё один скучный конспект? Новая информация должна получить для ребёнка личное измерение, а его действия — повлиять на конечный результат. Для этого нужно:

1. Передать часть ответственности ученику

2. Прибегать в учёбе к совместной работе учителя и ученика; пусть учитель-модератор направляет ученика (сотворчество)

3. Способствовать тому, чтобы обучение имело для ученика личную значимость; помочь ученику осознать, что результат его учёбы напрямую влияет на его жизнь (в позитивном ключе)

Передать ответственность ученику — значит вовлечь его в процесс организации учебного опыта.

Речь идёт не просто о самостоятельной работе, а о делегировании таких задач, которые обычно выполняет сам учитель. Это логично приводит к сотворчеству: дети и педагог вместе проектируют учебный процесс.

Лайфхак: вы можете передать ребятам ту часть работы, которая не влияет на учебный результат. Например, если вы программируете игру, можно полностью передоверить ученикам подбор спрайтов для персонажей, графическое оформление карты, создание анимации, а самим сосредоточиться на объяснении кода.

Ученик — соавтор урока

Вместо того чтобы просто слушать объяснение новой темы, ученики получают задачу подготовить объяснение для одноклассников. Учитель помогает с направлением, но ученики сами решают, как донести материал.

Ученик — критик и редактор

Ученики получают возможность проверять и комментировать работы друг друга, как это делает учитель. Это не просто взаимопроверка, а осознанное вникание в работу другого человека.

Ученик — организатор процесса

Ученики помогают создавать критерии оценивания или даже придумывают формат проверки знаний.

Почему это важно?

✓ Повышает мотивацию: ученики чувствуют, что их вклад имеет значение

✓ Формирует ответственность: они понимают, что от их работы зависит процесс обучения всей группы

✓ Развивает глубокое понимание: объясняя, организуя и оценивая, ученики осваивают материал лучше, чем при пассивном обучении

Сюжетное повествование делает урок живым и эмоционально вовлекающим. Когда информация встроена в историю, ученики не просто слушают материал, а погружаются в контекст.

Чем больше органов чувств задействовано в обучении, тем глубже и прочнее запоминается информация. Это связано с тем, что разные сенсорные каналы (зрение, слух, осязание, движение) активируют разные участки мозга, создавая больше ассоциаций и способов закрепления материала в памяти.

Когда ученик не просто читает или слушает, но также видит, трогает, двигается или взаимодействует с предметом изучения, его вовлечённость возрастает. Особенно это важно для детей с разными типами восприятия информации: кто‑то лучше воспринимает визуальные образы, а кому‑то нужна словесная структура.

Основной принцип мультисенсорности на уроке — чередование раздражителей. Нужно попеременно возбуждать разные каналы восприятия (зрение, слух, тактильность).

Согласно теории когнитивной нагрузки, наш мозг удерживает в рабочей памяти ограниченное количество информации одновременно. Если учебный материал перегружен, ученик теряет нить рассуждений и перестаёт что‑либо понимать.

Дополнять, а не перегружать. Например, можно добавлять к устному объяснению визуальный материал (графики, схемы). Главное — не давать слишком много несвязанных элементов одновременно.

Избегать избыточной информации. Например, на слайде лучше оставить только ключевые тезисы, а не длинный текст, который дублирует речь учителя.

Разгружать память практикой. Вместо теоретического объяснения сложных концепций лучше сразу давать практическое задание, которое позволяет ученикам усвоить информацию через действие.

Геймификация — устройство урока по принципам игр (баллы, уровни, награды, соревновательный элемент).

Мини-игры, где ученики учат материал через действие

Импровизация, ролевые элементы, необычные форматы заданий

Свободный, менее формальный стиль подачи материала

Главное — не игра ради игры, а игра как способ вовлечения.

Хороший урок — это не раз и навсегда найденная формула, а постоянный процесс поиска. Важно пробовать разные подходы, смотреть, что действительно работает, а что — нет. Часто мы продолжаем использовать неэффективные методы просто потому, что они привычны. Например, объяснение темы у доски может казаться единственно верным.

Что делать?

✓ Анализировать реакцию учеников: что их вовлекает, а что — нет? Для этого пригодится краткий конспект урока, подготовленный заранее; после вам будет проще отметить в нём, что сработало, а что нет.

✓ Тестировать новые подходы к ученикам.

✓ Отказываться от техник, которые не работают, даже если они кажутся удобными.

Учитель тоже учится: наблюдает, пробует, адаптируется. И именно это делает уроки живыми и интересными.

Александр Герд, пионер преподавания естественных наук в школе, уже в середине XIX века советовал учителям почаще покидать с учениками классы. В статьях он описывал, как прогулка по городу или на природе дополняет теорию из учебника.

Знаете ли вы места за стенами школы, которые могут дополнить ваш предмет? Например, музей, завод, офис компании, профильная кафедра вуза, НИИ.

Можно ли превратить само пространство школы в наглядное пособие? Например, выяснить, как работает видеонаблюдение в школе или как устроена локальная компьютерная сеть.