В.Г. Распутин.

Повесть «Прощание с Матёрой»

Распутин в своих произведениях развивал традиции классической русской литературы. Писатель поднимал социальные и нравственные проблемы современной ему деревенской жизни, обращаясь к исконным народным этическим идеалам.

Повесть «Прощание с Матерой» стала одним из самых значительных произведений деревенской прозы, которое воспринимается как философская притча.

Описание реального исторического факта затопления сибирской деревни при строительстве ГЭС обрело обобщенно-символическое значение гибели крестьянского мира. Затопление Матеры представлено не только как национально-историческая трагедия, но и как сказ об уходящей под воду патриархальной цивилизации, подобной Атлантиде.

Краткий анализ

Год написания – 1976 г.

История создания – Валентин Распутин как писатель, пишущий о деревне, сам родившийся и выросший в сибирском селе, испытывал большую тревогу за будущее исчезающих поселений, за сохранение древних традиций. Когда началось строительство ГЭС на Ангаре и стали уничтожать маленькие деревни, писатель не мог остаться в стороне и написал «Прощание с Матёрой».

Тема – Вымирание деревни, связь поколений, совесть, семейные отношения.

Композиция – Повесть выстроена в форме диалогов и воспоминаний жителей. Происходит знакомство с главной героиней Дарьей, жителями деревни. Вся деревня живет в ожидании переезда, начинают жечь дома и перевозят жителей.

Жанр – Повесть.

Направление – Реализм.

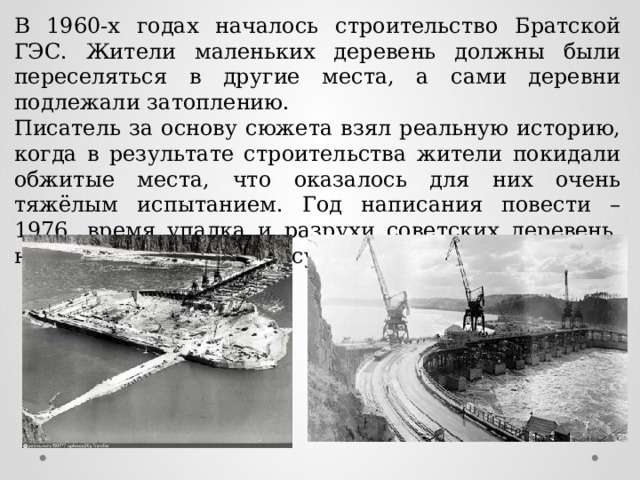

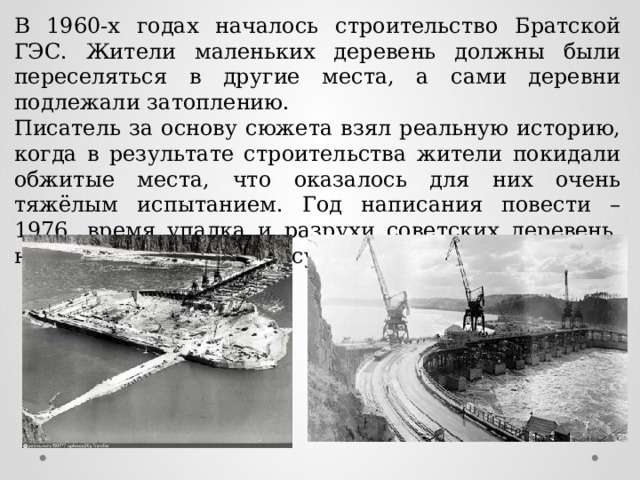

В 1960-х годах началось строительство Братской ГЭС. Жители маленьких деревень должны были переселяться в другие места, а сами деревни подлежали затоплению.

Писатель за основу сюжета взял реальную историю, когда в результате строительства жители покидали обжитые места, что оказалось для них очень тяжёлым испытанием. Год написания повести – 1976, время упадка и разрухи советских деревень, неперспективных для государства.

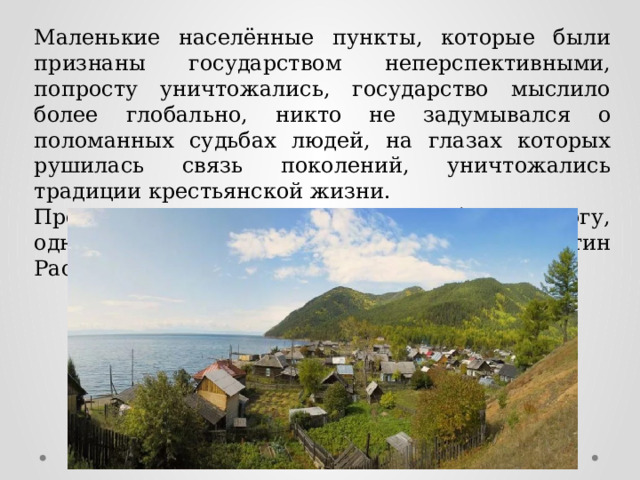

Маленькие населённые пункты, которые были признаны государством неперспективными, попросту уничтожались, государство мыслило более глобально, никто не задумывался о поломанных судьбах людей, на глазах которых рушилась связь поколений, уничтожались традиции крестьянской жизни.

Прозаики, пишущие о деревнях, забили тревогу, одним из таких писателей был Валентин Распутин.

Тема

Тема повести Распутина «Прощание с Матёрой» – вырождение деревень, включающая в себя нравственную проблематику. Писатель описывает, как ведут себя люди в сложной ситуации: кто остаётся человеком, а кто превращается в «петруху».

Автор затрагивает проблемы взаимосвязи поколений, человеческую совесть, вечный поиск смысла жизни.

Матёра – небольшая деревня – должна быть затоплена. Жителям об этом известно, но пока ещё всё идёт по-старому, герои повести на что-то надеются: вдруг ситуация изменится и всё пойдёт по-прежнему и они останутся жить на своей земле.

Переломный момент в сознании старожилов начинается тогда, когда они узнают о том, что чужие люди разрушают деревенское кладбище, на котором похоронены родные и близкие. Теперь аборигенам становится ясно, что ничего уже изменить и исправить нельзя.

Наступает переломный момент в нравственности каждого человека. Молодежь рада покинуть глухую деревню, им хочется новой, городской жизни. В них нет ничего святого, молодежь без сожаления жжет свои родные дома, лишь бы поскорее перебраться в новые квартиры.

Старики и старухи по-другому относятся к такому переломному моменту своей жизни. Для них здесь всё своё, родное. На кладбище покоятся останки близких им людей. Старики чувствуют себя предателями по отношению к покойным. Чувствуют себя виноватыми в том, что не сумели сохранить последнее место упокоения своих родителей. Старики считают кощунством надругательство над деревенским погостом, они бросаются на его защиту.

Высокая идея нравственности, затронутая автором повести, определяет душевную чистоту этих людей. Пример тому: ради получения денег Петруха Зотов сжигает свой дом, бросив мать на соседей, а Дарья, главная героиня, перед отъездом убирает свой дом, как перед большим праздником. Она белит потолок и стены, чистит и моет его. Этим она показывает свое уважение и почтение дому, который всю жизнь был её защитой, в нём она прожила всю свою долгую жизнь.

Старикам тяжело прощаться со своим прошлым, они корнями вросли в эту землю. Поэтому и старик Егор, переехавший в город, потерял покой и сон, потерял свою связь с прошлым и не выдержал, умер в первые недели после переезда.

Молодые стремятся к будущему, мечтают о новой, счастливой жизни и легко расстаются с родными местами, где их ничего не держит.

Композиция

С первых строк повести начинается знакомство с деревней Матёрой, стоящей на одноимённом острове. Происходит знакомство с главной героиней, настоящей хранительницей старых традиций.

Происходит завязка повести. Все живут в ожидании прощания с родной деревней. Страшным кульминационным моментом является разрушение кладбища. Именно здесь выясняются нравственные ценности человека. Дарья считает, что только люди, в которых нет совести, способны на такие кощунственные действия. Она осуждает молодежь, готовую легко покинуть родные места. Она свято хранит и чтит память предков. В её речь писатель вкладывает слова о том, что у того, кто потерял память, предал своё прошлое, у того нет и жизни.

Печальна и развязка повести, где Павел, сын Дарьи, осознаёт неправильность такого решения. Он начинает понимать, что человек, вырванный с корнем со своей родной земли против воли, на другом месте, каким бы он ни был хорошим, будет лишь квартирантом.

Жанр

Жанр произведения «Прощание с Матёрой» – повесть . Повесть “Прощание с Матёрой” относится к такому пласту литературы, как «деревенская проза» . Эту повесть можно назвать и притчей, наполненной философским содержанием реалистического направления. Деревенская проза включала в себя описание жизни и быта простых сельских жителей. В ней описывались насущные проблемы человека, их незатейливые запросы. Вместе с этим писатели поднимали огромные проблемы по сохранению старых традиций, касающиеся памяти прошлого, связь поколений.

Главные герои

Главные герои “Прощание с Матёрой” – жители деревни, которой суждено уйти под воду вследствие возведения ГЭС. Произведение Распутина показывает столкновение двух эпох, двух поколений, двух разный миров – деревни и города. Жизнь человека, оторванного от своих корней, не имеет смысла: человек срастается с землёй, как с матерью, разрывать такие узы нельзя. Характеристика каждого персонажа – отдельная самоценная история, пронзительная и трогательная. В произведении “Прощание с Матёрой” герои делятся на тех, кому расставание даётся легко, и на тех, кому мучительно больно. Описание небольшого отрезка жизни приговорённой к смерти деревни – то, что видит читатель, знакомясь с повестью В. Распутина

Дарья Пинигина

Деревенская жительница, женщина преклонных лет.

Жизнь этой женщины была тяжёлой: она пережила войну, похоронила троих детей, муж без вести пропал в тайге. Героине больше 80 лет, здоровья хватает на ведение немалого хозяйства. Нехватка любви, заботы, участия делает её строгой и суровой. Дарья очень страдает от необходимости бросать родной дом и переезжать в город. С сыном у неё нет тёплых отношений, какая-то стена разделяет их, они не пытаются понять друг друга, будто бы разговаривают на разных языках. Все пожилые женщины деревни любят собираться в её доме и пить чай. От других старух её отличает сильный характер и болезненная связь с прошлым.

Павел Пинигин

Сын Дарьи, тракторист, 50-летний мужчина.

Мужчина 50 лет, работящий, трудолюбивый. Глубокий след в его душе оставила война, это не даёт ему жить, он движется по инерции, иногда сбиваясь с пути, выпадает из жизни. Павел любит мать, помогает ей, не ругается и не осуждает. Ему тоже не хватает простых человеческих чувств. Он, его жена, дети просто плывут по течению. Трагедия родной деревни не так трогает сына Дарьи, в его душе нет места для новой боли, ему хочется покоя и определённости.

Андрей Пинигин

Сын Павла Пинигина, 22-летний парень.

Внук Дарьи, около 22 лет, вернулся из армии. Жизнь в деревне ему не интересна, он жаждет участвовать в каком-нибудь масштабном проекте, делать нечто значимое и важное для своей страны. Быть вместе с передовой молодёжью, участвовать в чём-то исторически важном, обзавестись семьёй, двигаться вперёд – вот планы Андрея, из-за которых он увольняется с завода в посёлке. Человек должен управлять судьбой, а не она им – так считает герой.

Богодул

Деревенский житель, одинокий старик.

Странный одинокий житель Матёры. Старик, заросший, как зверь, практически круглый год ходит босиком, живёт в заброшенном здании, грубо выражается. Зимой “приживается” у кого-то из деревни, ночует в банях. Старухи любят Богодула, жалеют его, несмотря на слухи о том, что в прошлом он кого-то убил. Старик защищает деревню, останавливает снос кладбища, он своеобразный “домовой” в Матёре.

Настасья и Егор

Пожилая семейная пара, соседи Пинигиных.

Первыми переезжают в город. Егор не выдерживает расставания с родиной и умирает. Настасья возвращается в деревню и живёт там с остальными старухами до конца. После смерти детей она временами “чудит”: рассказывает странные вещи про мужа, разговаривает с вещами в доме. Расставание с родной деревней сильно повлияло на её душевное состояние: Настасья ищет подтверждения, что она прожила жизнь не зря.

Катерина Зотова

Жительница Матёры, подруга Дарьи Пинигиной, пожилая женщина.

Добрая, славная женщина. Всю жизнь она любила женатого человека, от которого и родила сына. Страдает от своего непутёвого сына, который пьянствует, не работает, постоянно врёт. Пытается оправдать его, верит, что сын исправится, образумится. Остаётся на острове до последнего вместе с остальными стариками.

Петруха

Сын Катерины, пьяница, настоящее имя – Никита.

Сын Катерины, “прижитый” от женатого мужика. К своему “статусу” он привык, не пытается быть хорошим. Посмешище в деревне, Петруха постоянно врёт, чтобы прибавить себе значимости, пьёт, не работает. Его настоящее имя – Никита – забыто, даже мать не называет его по имени.

Второстепенные персонажи

Воронцов

Председатель поссовета в новом посёлке.

Отвечает за переселение людей с острова. Чужой для местных человек, они его не уважают. Вступают в схватку во время санитарной уборки кладбища и прогоняют людей, разрушающих могилы.

Хозяин острова

Дух Матёры, маленький зверёк.

Хозяин Матёры, который оберегает остров, знает будущее. Перед трагедией показывается на глаза только Дарье Пинигиной, но она, убитая горем из-за сожжения избы, не замечает Хозяина.

Символический аспект повести .

Образ «Хозяина»

Хозяин острова – маленький, чуть больше кошки, ни на кого не похожий зверёк. Он является добрым духом острова. Никто его не видел и не встречал, кроме Дарьи Пинигиной. Хозяин знает все, что происходит в его владениях. Видит он и будущее: что Петруха сожжёт свою избу, что Богодул закончит свою жизнь на Матерее, что скоро оборвется исконный порядок вещей. Хозяин кружит над островом в надежде заворожить его и защитить от беды. В конце повести Хозяин вместе с Матерой уходит в неизвестность.

В народных поверьях говорится о добрых духах – покровителях. Например, дом охраняет Домовой, баню – Банник, лес – Леший и т.д. По образу этих духов Распутин создал своего Хозяина – покровителя Матеры.

Образ Матёры.

«Матера» - главный образ – символ повести. Это и название деревни, и острова, на котором она стоит. Этот образ ассоциируется и со Всемирным потопом

Матёра – это и образ матери – земли, и метафорическое название России, родной страны, где «от края до края…хватало…и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре».

Образ огня .

Огонь является символом торжества света и жизни над смертью и мраком. Символ очищения и домашнего богатства. Символ обновления и рождения в новом воплощении. (Феникс - умирая, сгорает и рождается вновь из пепла молодым и красивым).

Огонь можно разделить на две составляющие - свет и жар. Если первое понятие отвечает за интеллект, эмоции, то второй - за тепло и уют, благополучие.

Пламя так же очень тесно связано с таким символом как сердце (горящее сердце Данко, что осветило путь его племени во мраке), огонь это символ любви, страсти, пламенеющего от любви сердца.

Огонь так же является олицетворением истины, знания. Он без колебания расправляется с ложью, невежеством и прочими человеческими пороками. Крещение огнем символизирует возвращение к первоначальной чистоте, избавление от всего темного в душе.

Самым распространенным символом огня является саламандра. Это животное, являясь ярким представителем этой стихии, стало уже своеобразным знаком стихии огня. Она символизирует его бесконечную подвижность и непостоянство. В древних трактатах рассказывается, что саламандра обитает в огне и дает умные советы тем, кто к ней обращается. Огонь способен разрушить любые формы, редкое явление при этом неподвластно его разрушающей силе. Но огонь это не только разрушение, но и очищение. Своей силой, он способен очищать помещения и предметы от негатива, накопленного в них, поэтому его очень часто наряду с водой используют для очищения амулетов, а так же для их зарядки его силой.

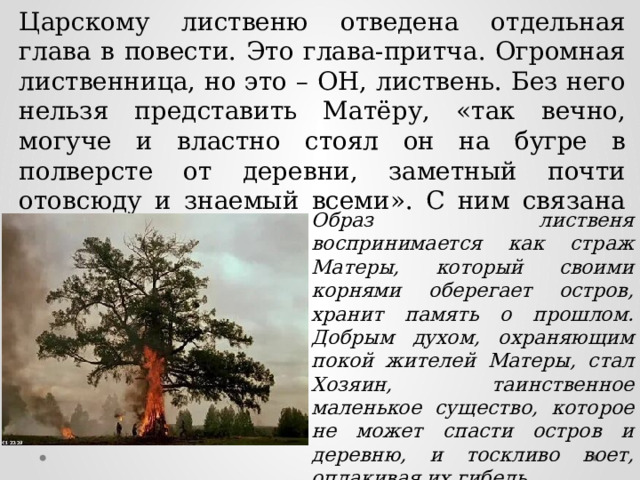

Образ «Царского лиственя.».

Дерево. В народной культуре славян - объект поклонения. В древнерусских памятниках 11-17 вв. сообщается о поклонении язычников "рощениям" и "древесам", о молениях под ними. О существовании у славян в древности священных рощ упоминают хронисты. Судя по всему это были, как правило, обнесенные оградой участки леса. В этих местах почитание деревьев сочеталось порой с элементами христианского культа. Внутри рощи находилась какая-нибудь святыня - дерево, часовня, крест и др. Рощи считались заповедными, в них не рубили деревьев, не собирали хворост. В дни престольных праздников там совершались крестные ходы.

K категории почитаемых и священных деревьев относились и отдельные деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле или вблизи целебных источников, а также такие, с которыми связано явление чудотворных икон. K этим деревьям приходили люди, чтоб избавиться от болезней, сглаза, бесплодия и др. Они приносили дары и жертвы (вывешивали на деревьях полотенца, одежду, лоскуты), молились, прикасались к деревьям. Через дупла и расщелины таких деревьев пролезали больные, как бы оставляя за пределами этого отверстия свои болезни.

Царскому лиственю отведена отдельная глава в повести. Это глава-притча. Огромная лиственница, но это – ОН, листвень. Без него нельзя представить Матёру, «так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми». С ним связана вся жизнь Матеры.

Образ лиственя воспринимается как страж Матеры, который своими корнями оберегает остров, хранит память о прошлом. Добрым духом, охраняющим покой жителей Матеры, стал Хозяин, таинственное маленькое существо, которое не может спасти остров и деревню, и тоскливо воет, оплакивая их гибель.

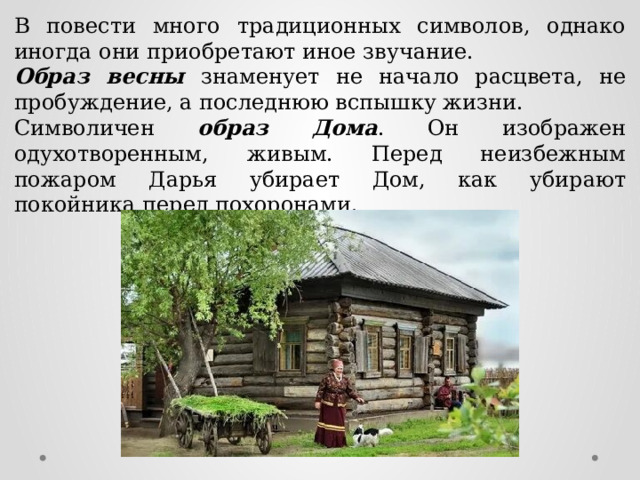

В повести много традиционных символов, однако иногда они приобретают иное звучание.

Образ весны знаменует не начало расцвета, не пробуждение, а последнюю вспышку жизни.

Символичен образ Дома . Он изображен одухотворенным, живым. Перед неизбежным пожаром Дарья убирает Дом, как убирают покойника перед похоронами.

Трагическим завершением повествования является ощущение конца света; герои, оставшиеся последними на острове, чувствуют себя «неживыми», брошенными в разверстой пустоте».