Великая Северная Экспедиция

Великая Северная экспедиция — ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века.

Экспедиция состояла из семи самостоятельных отрядов, экспедиции которых состоялись в 1733—1743 годах.

В литературе встречаются другие её названия — «Вторая Камчатская экспедиция», «Сибирско-Тихоокеанская экспедиция», «Сибирская экспедиция».

Одним из наиболее важных достижений экспедиции было нанесение на карты северо-восточной части Азии. Географический факультет Санкт-Петербургской академии наук в 1754 году опубликовал карту с названием Nouvelle Carte des Decouvertes faites par des Vaisseaux Russiens (Карту Миллера) с нанесенными границами северо-восточной Евразии.

Предыстория

После окончания Первой Камчатской экспедиции Витус Беринг предложил в Адмиралтейств-коллегию проект новой экспедиции к берегам Северной Америки и Японии. Кроме того, его проект предусматривал описание арктического побережья Сибири.

Проект капитан-командора В. Беринга был горячо поддержан обер-секретарём Сената Иваном Кирилловичем Кириловым и президентом Адмиралтейств-коллегии Николаем Фёдоровичем Головиным. По их инициативе проект был расширен и переработан. Основной задачей экспедиции было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания. Кроме того, планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 28 декабря 1732 года указ об организации экспедиции был представлен Сенатом на высочайшее утверждение.

Подготовка

Подразумевалось проводить исследования несколькими отрядами, каждый из которых фактически представлял отдельную экспедицию .

Побережье Северного Ледовитого океана было разбито на пять участков:

самый западный участок побережья от Печоры до Оби должен был исследовать отряд под командованием Муравьёва (позже его сменил Малыгин), подчинявшийся непосредственно Адмиралтейств-коллегии. Все остальные отряды находились под общим руководством Витуса Беринга;

участок арктического побережья России от Оби до Енисея обследовал отряд Овцына и Стерлегова;

восточнее Енисея работал отряд Минина;

участок побережья к западу от Лены был поручен отряду Прончищева, Харитона Лаптева и Челюскина;

участок побережья к востоку от Лены обследовал отряд Лассниуса и Дмитрия Лаптева.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке действовало два морских отряда:

отряд Беринга—Чирикова должен был исследовать путь к Северной Америке;

отряд Шпанберга должен был составить опись Курильских островов, берегов Охотского моря и, по возможности, достичь берегов Японии.

Другие отряды

Имелось два сухопутных отряда:

академический — состоявший из учёных — членов Российской Академии наук, в задачи которого входило исследование внутренних районов Восточной Сибири, в частности Камчатки; первоначально в него были назначены Людовик Делиль и И. Г. Гмелин, а затем добавлен Г. Ф. Миллер;

отряд Петра Скобельцына и Василия Шатилова, перед которым была поставлена задача отыскания удобного речного пути от Верхнеудинска до Охотска.

Результаты деятельности отрядов

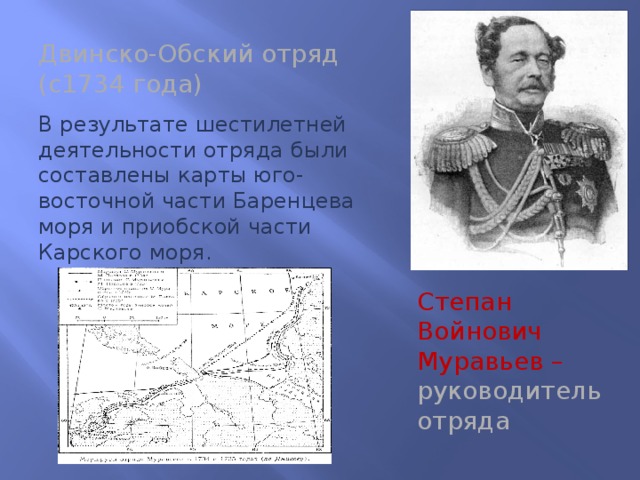

Двинско-Обский отряд (с1734 года)

В результате шестилетней деятельности отряда были составлены карты юго-восточной части Баренцева моря и приобской части Карского моря.

Степан Войнович Муравьев – руководитель отряда

Обско-Енисейский отряд (1734, 1735, 1736-1737 г.г.)

Удалось достичь Енисейского залива, составить опись берегов от Енисейского залива до реки Хатанга вокруг полуострова Таймыр.

Дмитрий Леонтьевич Овцын

За знакомство с опальным князем Долгоруким был арестован и разжалован, начальником отряда был назначен штурман Минин Федор Алексеевич. Позднее Овцын по ходатайству Беринга был восстановлен в офицерском звании.

Ленско-Енисейский отряд (1735-1736г.г.)

Достиг устья реки Оленёк, Хатангского залива, мыса Прончищева, описал берега Таймыра. Вместе с Василием Васильевичем Прончищевым в экспедиции участвовала его жена Татьяна.

Харитон Прокофьевич

Лаптев

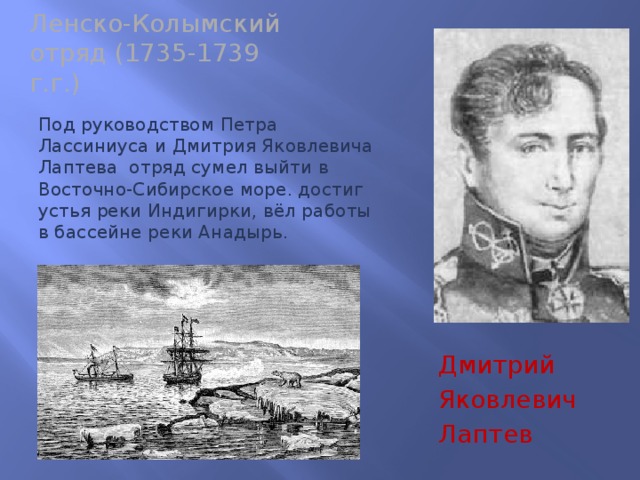

Ленско-Колымский отряд (1735-1739 г.г.)

Под руководством Петра Лассиниуса и Дмитрия Яковлевича Лаптева отряд сумел выйти в Восточно-Сибирское море. достиг устья реки Индигирки, вёл работы в бассейне реки Анадырь.

Дмитрий

Яковлевич

Лаптев

Отряд Беринга-Чирикова

Витус Беринг

В Авачинской бухте на Камчатке членами отряда был заложен острог, позже выросший в город Петропавловск-Камчатский. 4 июня 1741 года пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел» под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова вышли в плавание к берегам Америки. Достигли острова Кадьяк у западного побережья Америки.

Алексей Ильич Чириков

Южный отряд

Прошёл вдоль Курильской гряды, достиг Курильских островов, подошёл к Японии у острова Хоккайдо.

Академический отряд

Исследования Академического отряда, называемые также I Академической экспедицией, продолжались 13 лет. Трудами Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, Г. В. Стелера, А. Д. Красильникова, И. Э. Фишера и других было положено начало научному изучению Сибири, её истории и природы.

Иоганн Георг

Гмелин

Герхард Фридрих

Миллер

Степан

Петрович

Крашенинников

Верхнеудинско-Охотская экспедиция

Исследователям удалось провести геодезические и этнографические исследования на обширной территории Сибири.

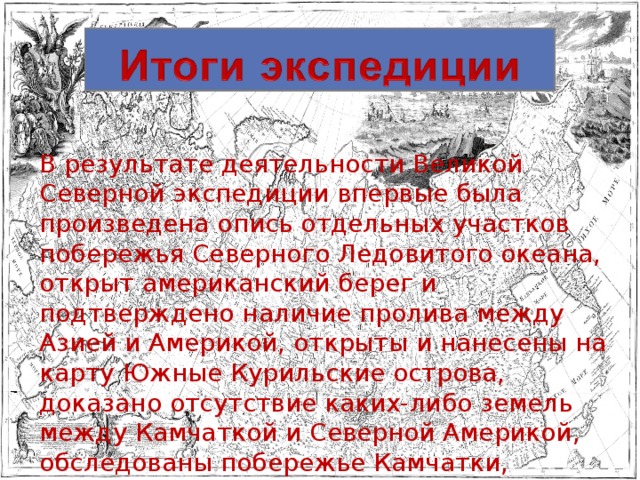

В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережье Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии.

Во имя Отечества!

Невозможно сегодня нам, живущим в XXI веке, представить, с какими трудностями лицом к лицу столкнулись все участники Великой Северной экспедиции. Сколько жертв было принесено ими во имя науки и во благо России! Но все, чего они достигли, навеки прославило их имена – имена истинных патриотов Отечества.