ТЕМА УРОКА: «ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СТРОЕНИЕ ЛИСТА. ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ЛИСТЬЕВ».

Класс: 6

Оборудование: учебники, рабочие тетради,; комнатные растения, ноутбук, мультимедийный проектор.

Цель урока:

1) формирование умений определять влияние факторов среды на строение листьев.

2) узнать, какие функции в жизни растений играют приобретенные видоизменения.

Планируемые результаты:

Личностные: развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения, соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам, адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в изучении, уважительно относиться к собеседникам во время диалога.

Метапредметные:

-

регулятивные: самостоятельно определять и формулировать тему и цель урока; сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; осуществлять контроль, коррекцию и оценку деятельности на уроке.

-

познавательные: извлекать информацию для сравнения, выявлять причинно-следственные связи.

-

коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (группе), слушать, выдвигать предположения и обосновывать свою точку зрения, общаться с учителем и одноклассниками, осуществлять взаимоконтроль, выражать свои мысли.

Предметные: уметь определять факторы среды, оказывающие влияние на растения, внешние отличия растений влажных мест обитания, признаки растений засушливых мест, теневыносливых растений и строение их листьев, особенности строения мякоти листа растений открытых мест. Уметь отличать теневой лист от светового, объяснять черты приспособленности растений к условиям окружающей среды.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2. Повторение изученного материала.

3. Изучение нового материала.

Основные термины:

Экология— наука об отношениях живых организмов и их сообществе между собой и окружающей средой.

Экологические факторы (факторы среды) – условия или элементы среды обитания.

Гидрофиты ― это водные растения, прикреплённые к почве и погруженные в воду только нижними своими частями.

Гидатофиты ― это растения, большей частью или полностью погруженные в воду.

Гигрофиты ― это растения, растущие в чрезмерной влажности.

Мезофиты ― растения, умеренно требовательные к увлажнённости местообитания.

Ксерофиты ― растения, которые переносят очень засушливые условия местообитания.

Склерофиты – засухоустойчивые растения, обладающие жесткими стеблями и листьями.

Суккуленты – растения, запасающие воду в видоизмененных сочных листьях или стеблях.

Теневые листья— листья растений, выросшие при недостатке света.

Световые листья—листья, выросшие при ярком освещении.

Колючки – видоизменения листа, которые препятствуют поеданию растения животными (барбарис) либо уменьшают испарение воды (кактусы).

Усики – видоизменения листа, которые позволяют ему прикрепляться к опоре и выносят листья к свету (горох).

Ловчий аппарат—видоизменение листа для ловли и переваривания насекомых.

Чешуи—видоизменение листа для запасания питательных веществ (лук), либо защиты.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СТРОЕНИЕ ЛИСТА.

Экология – наука об отношениях живых организмов и их сообществе между собой и окружающей средой.

Экологические факторы (факторы среды) – условия или элементы среды обитания.

В зависимости от условий, у листьев может изменяться форма, количество устьиц, толщина кутикулы, количество хлоропластов.

-

Листья и фактор влажности.

По приспособлению к уровню влажности растения делят на:

Гидатофиты—это растения, большей частью или полностью погруженные в воду.

В группу гидатофитов объединяют цветковые растения, тело которых полностью погружено в воду, например, элодея канадская, рдест, ряска, водокрас лягушачий.

Элодея канадская Рдест

Ряска Водокрас лягушачий

Корни их лишены корневых волосков и являются больше органами уравновешивания растений на поверхности воды, чем органами поглощения воды. Поглощение воды и солей осуществляется всей поверхностью.

Гидрофиты—это водные растения, прикреплённые к почве и погруженные в воду только нижними своими частями.

Гидрофиты это наземные растения, укореняющиеся на дне водоемов. Самыми распространёнными растениями этой группы в средней полосе России являются рогоз широколистный и камыш лесной.

Рогоз широколистный Камыш лесной

Так как часть этих растений погружена в воду—среду обедненную кислородом, у всех растений этой группы развита воздухоносная ткань—аэренхима. Образована она системой межклетников, пронизывающих все тело растения, и хорошо выражена во всех его органах: в стеблях, черешках, корнях и корневищах. К группе гидрофитов относятся красиво цветущие и довольно редко встречающиеся растения, такие как белокрыльник болотный, сабельник болотный, кубышка желтая.

Листья гидрофитов, плавающих на поверхности, контактируют с водной и с воздушной средой. В одном листе совмещаются черты, свойственные листьям наземных растений и погруженных гидрофитов. Верхняя поверхность листа покрыта слоем кутикулы. Устьица расположены только на верхней поверхности листа. Нижняя поверхность листа лишена кутикулы, устьица отсутствуют либо сильно редуцированы (кубышка желтая, кувшинка).

Стрелолист Подводные листья стрелолиста

Многим водным растениям свойственно явление разнолистности, или гетерофиллии, т.е. наличие на одном побеге листьев разной формы, – подводные листья сильно рассеченные, а надводные менее рассеченные или цельные.

Гетерофиллия – разнолистность, присутствие на одном растении листьев, существенно отличающихся друг от друга по форме. Характерна для водных и полуводных растений: стрелолиста, водяного лютика, веха ядовитого. Их подводные листья по форме резко отличаются от надводных.

Белокрыльник болотный Кубышка желтая

Гигрофиты—это растения, растущие в чрезмерной влажности.

Гигрофиты—настоящие наземные растения, обитающие в местах с высокой влажностью воздуха и хорошим почвенным водоснабжением. Обитание в условиях постоянной высокой влажности воздуха определяет малую устойчивость этих растений к сухости воздуха. Даже незначительное снижение содержания влаги в почве и атмосферном воздухе приводит к их увяданию и гибели. Очень широко данная группа представлена во влажных тропических лесах. Из растений средней полосы России к гигрофитам можно отнести растущие на заболоченных почвах осоки, а также растения, часто встречающиеся в поймах рек или оврагах, например, недотрога мелкоцветная, недотрога обыкновенная, крапива двудомная, гравилат речной, хвощ, перецвет, кукушкин цвет.

Осока Недотрога обыкновенная

Для гигрофитов характерно наличие тонких листовых пластинок большой площади с плохо развитым поверхностным слоем (кутикулой). Благодаря этому, испарение через кутикулу осуществляется на высоком уровне. На листьях имеются редкие крупные устьица. Листья многих растений-гигрофитов снабжены волосками, представляющими собой выросты эпидермиса (кожицы), увеличивающие площадь поверхности листьев для повышения интенсивности испарения. Устьица у таких растений служат для регулирования процессов испарения. Особенностью листьев гигрофитов является наличие особых устьиц-гидатод, через которые происходит выделение воды из листьев в виде капель. Этот процесс носит название гуттация.

Гуттация у растений

Такое приспособление жизненно необходимо для выживания растений в условиях чрезмерно насыщенных влагой атмосферы и почвы. Такие устьица хорошо развиты, например, у тропического растения диффенбахии. Многие комнатные и лекарственные растения являются гигрофитами. Известные представители гигрофитов - аир, бегония, филодендрон роскошный, традесканция, т.д.

Мезофиты—растения, умеренно требовательные к увлажнённости местообитания.

Группа мезофитов охватывает самый широкий круг растений, занимающих самые разнообразные экологические ниши с переменной увлажненностью. Среди мезофитов можно встретить любые жизненные формы растений. Все растений этой группы имеют многочисленные и разнообразные приспособления к перенесению незначительного и кратковременного дефицита влаги. Например, все деревья и кустарники умеренной зоны сбрасывают листву и впадают в оцепенение, готовясь, таким образом, к перенесению зимней засухи. Некоторые субтропические виды сбрасывают листву и впадают в неактивное состояние в периоды минимального количества осадков. Например, акация чернодревесная в период засухи сбрасывает листву, оставляя для фотосинтеза и испарения хорошо защищенные филлодии.

Филлодия—это аномальное развитие цветочных частей в листовые структуры.

Филлодия у акации.

Листья у мезофитов разные по размеру, как правило, большие, мягкие, нетолстые, плоские, с умеренно развитыми покровной, проводящей, механической, столбчатой и губчатой тканями. Устьица располагаются на нижней стороне листовых пластинок. Хорошо выражена регуляция устьичной транспирации (испарения).

Ксерофиты—растения, которые переносят очень засушливые условия местообитания.

По особенностям адаптации к дефициту влаги растения-ксерофиты подразделяют на две группы: суккуленты и склерофиты.

-

Суккуленты в своих приспособлениях исходят из принципа запасания влаги. Водозапасающая ткань может быть хорошо развита в стебле, например, у обитателей американских пустынь—кактусов. Или африканского растения стапелии.

Стапелия Кактусы

Вода может запасаться и листьями, например, как у алоэ, очитков.

Очиток

Испаряется вода очень экономно. С этой целью у одних видов листья редуцированы, и превращены в колючки. У других поверхность листьев и стеблей покрыта мощной кутикулой, препятствующей излишнему испарению влаги.

-

Склерофиты полная противоположность суккулентам. Они отличаются слабой овлажненностью, и внешне выглядят как сухие, жесткие, не сочные растения. Например, эфедра, обитатель степей и сухих полупустынь. Ее сухие веточки, лишенные листьев нуждаются в минимальном количестве влаги. Казуарина—внешне похожее на эфедру растение, характерно для полупустынь Австралии.

Эфедра Казуарина

Склерофиты отличаются высокой тканевой устойчивостью к обезвоживанию и способны терять до 25% влаги без заметных нарушений. Такие влагопотери смертельны для других растений. Некоторым растениям этой группы для жизни достаточно влаги, которую они поглощает из ночных туманов.

2. Условия освещения.

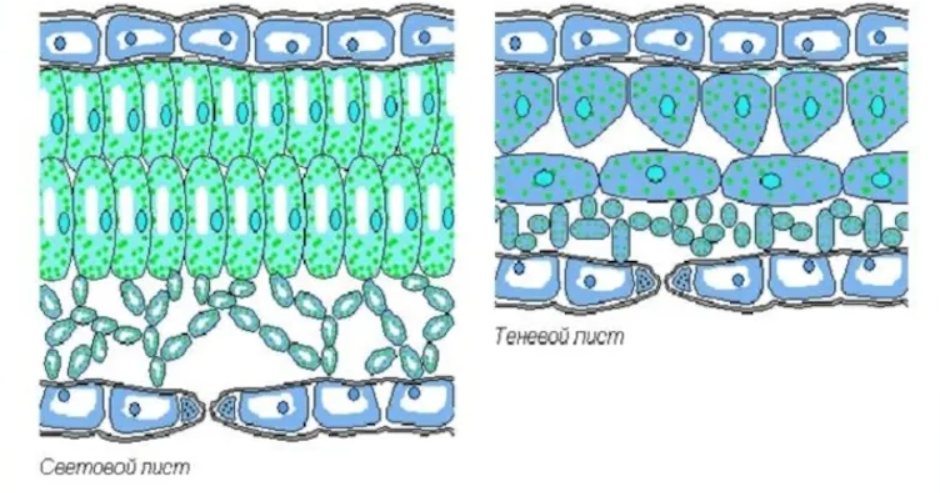

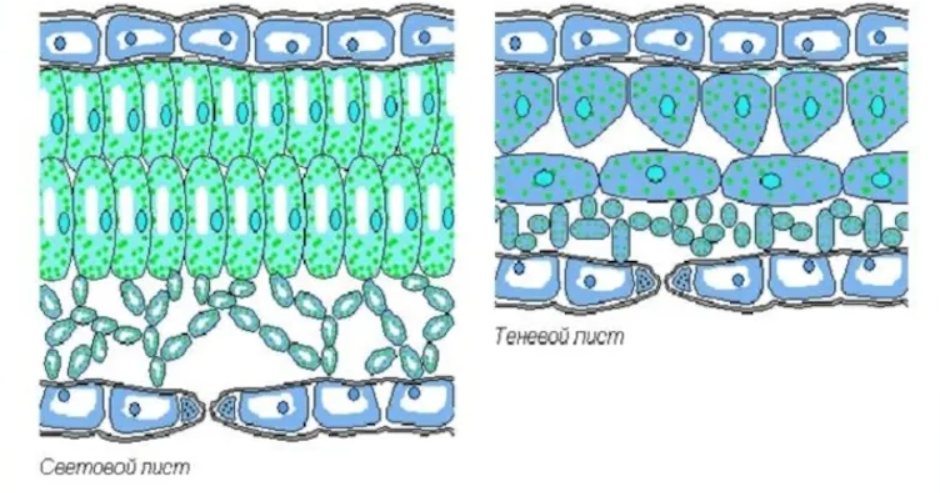

У растений, обитающих в условиях хорошей освещенности, листья содержат несколько слоев столбчатых клеток. Хорошо развита в них и губчатая ткань. Такие листья называют световыми.

У теневыносливых растений листья имеют по одному слою мелких столбчатых клеток, и губчатая ткань у них менее развита. Такие листья называют теневыми. Таким образом, листовые пластинки у световых листьев толще, чем у теневых, однако в теневых листьях хлоропласты крупнее и содержат больше хлорофилла. Поэтому они и имеют темно-зеленую окраску. Световые листья — светло-зеленые, так как в них содержится меньше хлорофилла. Световые и теневые листья отличаются размерами.

В кроне одного дерева часто можно встретить и световые и теневые листья.

Листовая мозаика — явление, при котором листья расположены в пространстве на побегах одного растения таким образом, что их пластинки не затеняют друг друга. Листовая мозаика позволяет растению более рационально использовать падающий на него солнечный свет.

3. Видоизменение листьев.

Главными функциями листьев является фотосинтез и испарение воды. Чтобы выполнять эти функции наиболее эффективно, лист должен иметь форму пластинки, т. е. обладать большой поверхностью и быть тонким. Таковыми и являются листья большинства растений. Однако у некоторых растений листья в процессе приспособления к условиям окружающей среды стали непохожими на обычные листья, т.к. начали выполнять другие функции, не связанные с фотосинтезом и испарением. К видоизменениям листьев относятся: колючки, ловчие аппараты, усики, мясистые листья и части цветка. Эти видоизменения выполняют различные функции.

Листья ряда растений засушливых мест обитания видоизменились в колючки. Такие листья, с одной стороны, почти не испаряют воду, с другой стороны, защищают растения от поедания животными. Примером растений пустынных мест с колючками являются различные кактусы. Таким образом, видоизмененные в колючки листья утратили обе свои главные функции (фотосинтез и испарение), но в замен стали выполнять защитную функцию.

Листья-колючки можно наблюдать не только у растений пустынь и полупустынь. Колючки есть у барбариса, кустов розы, шиповника и др. Однако у этих растений не все листья видоизменены в колючки, а только некоторые. При этом функция колючек здесь такая же как у кактусов — защита от поедания животными.

Листья других растений засушливых мест обитания приспособились к недостатку влаги иным способом. Так у алоэ и агавы листья видоизменились в толстые и сочные образования, в которых запасается вода. А чтобы уменьшить испарение такие листья покрыты восковым налетом, волосками, имеют меньше устьиц. В данном случае листья видоизменились так, что не утратили свои основные функции, при этом приобрели дополнительную — запасание воды.

Есть растения, у которых листья видоизменены в усики. Этими усиками растение цепляется за опору и удерживается в вертикальном положении. Примером растениями с усиками являются горох, чина, вика и другие бобовые. У гороха в усики превращены верхние части листьев.

Листья насекомоядных растений превратились в ловчий аппарат и приспособлены для ловли и переваривания насекомого. Насекомоядные растения произрастают на почвах, бедных минеральными веществами, что компенсируют питанием насекомыми.

Многие насекомоядные растения преобразуют листья в ловчие кувшины.

Кувшинчик имеет скользкую внутреннюю поверхность, внутри может скапливаться дождевая вода. Попавшее насекомое сгнивает в этой воде.

Листья некоторых примитивных кактусов не превращены в колючки.

Пейреския, примитивный кактус.

Во время засухи листья опадают. Кактусы обитают в тропических лесах Южной Америки.

У степных злаков узкие листья с устьицами на верхней стороне листа. При засухе лист сворачивается в трубку, устьицами вовнутрь.

Ковыль.

Еще одним видоизменением листьев являются чешуи. При этом чешуи бывают разными, т. к. выполняют различные функции. Например, у лука в луковице листья превращены в сочные чешуи, в которых откладывается запас питательных веществ. Другие чешуи покрывают почки. В этом случае они выполняют защитную функцию.

4. Закрепление изученного.

Заполнить таблицу «Видоизменения листьев».

| Видоизменения листьев | Функции видоизменённых листьев | Примеры |

| Усики | Закрепление лазающего стебля | Горох, вика, чина |

| Чешуи тонкие | Защитная функция | Репчатый лук |

| Чешуи сочные | Запасание питательных веществ | Репчатый лук |

| Колючки | Уменьшение испарения влаги, защита от поедания животными | Кактус, верблюжья колючка, шиповник |

| Ловчие аппараты насекомоядных растений | Улавливание и переваривание насекомых | Росянка, венерина мухоловка |

Выводы:

Форма, размеры и строение листьев во многом зависят от условий обитания растений. Листья разных растений очень разнообразны по своей структуре и функциям. Листья растений влажных мест имеют крупные листья, испаряющие много воды. Они содержат большое количество устьиц. Могут выделять воду через особые устьица—явление гуттации. Листья растений большинства засушливых мест обитания приспособлены к уменьшению испарения. Происходит значительное уменьшение площади листьев. Такие листья имеют небольшое число устьиц. Листья могут быть покрыты волосками или воском. Сформировавшиеся волоски теряют своё содержимое и наполняются воздухом, что в какой-то мере предохраняет растение от перегрева и избыточного испарения воды. У вечнозелёных растений – вереска, брусники – листья мелкие, покрытые восковым налетом. Такие листья способны даже сохраняться под снегом.

5. Рефлексия.

6. Домашнее задание.