Вопрос № 100. Особенности русского модернизма. Символизм, акмеизм, футуризм как его важнейшие направления. Их место и роль в литературном процессе Серебряного века

Русская литература начала XX века унаследовала прогрессивные традиции русской классической литературы XIX века и устного народного творчества. Именно классической литературе были присущи стремление к свободе и освобождению угнетенного народа, патриотизм и гуманизм, глубокая идейность и народность, а также великолепное писательское мастерство. А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев и Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. Созвездие имен! По словам A.M. Горького, в литературе XIX века "запечатлены великие порывы духа; ...умы и сердца истинных художников".

Великие традиции русской классической литературы нашли свое продолжение в творчестве поэтов и писателей XX века.

Конец XIX века – начало XX – время небывалых потрясений и революций. По словам А. Блока, "неслыханные перемены, невиданные мятежи". Изменились политика, экономика России, а значит, не остались в стороне искусство и литература. С особой силой писателей и поэтов привлекали проблемы смысла жизни человека, всего народа, судьба России.

Начало XX в. характеризуется обогащением литературы критического реализма, появлением произведений социалистического реализма, развитием модернистских течений. Фоном литературных поисков было бурное развитие капиталистических отношений и революционного движения марксистского характера, а наряду с этим — глубокие религиозно-философские теории, возникающие в условиях тотального кризиса всех сторон жизни. В литературе усилилось стремление дойти до самых глубин человеческой души, понять не только социальную сущность личности, но и ее психологию и подсознание, т.е. усилилось антропологическое начало.

Возникла литература социалистического реализма, основоположником которой был A.M. Горький. Он воспел революцию, в ней видел источник новых душевных связей между людьми. Его "Песни", рассказы, пьесы, знаменитый роман "Мать" принесли ему всемирную известность.

Пролетарским писателем был А.С. Серафимович (литературный псевдоним писателя Попова). Сам писатель сказал: "Горький сыграл решающую роль в моей писательской судьбе... Он всех нас сумел объединить вокруг революции..."

Среди поэтов особой популярностью пользовался Д. Бедный (литературный псевдоним писателя Ефима Алексеевича Придворова) – создатель сатирических стихов и злободневных басен.

Традициям критического реализма остались верны Л.Н. Толстой и А.П. Чехов, Д.И. Куприн и И.А. Бунин, В.В. Вересаев и А.Н. Толстой. Они продолжали работать в литературе, хотя и не приняли революц. идеологию. Насилие, жестокость, сопровождавшие революц. преобразования в России, принесли им разочарования, привели к тому, что А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.Н. Толстой оказались в эмиграции.

На начало века приходится и расцвет религиозно-философского учения. В 1909 году вышел философский сборник "Вехи". Основатели сборника Н. Бердяев и С. Булгаков предупреждали о недопустимости революционных преобразований в России.

В реализме начала XX в. переплетались различные тенденции, связанные с усвоением писателями традиций Л. Толстого, Ф. Достоевского. В творчество реалистических писателей органично вписывались импрессионистические, экспрессионистские стилевые черты, усиливалась роль жизнеощущений самого писателя в повествовании.

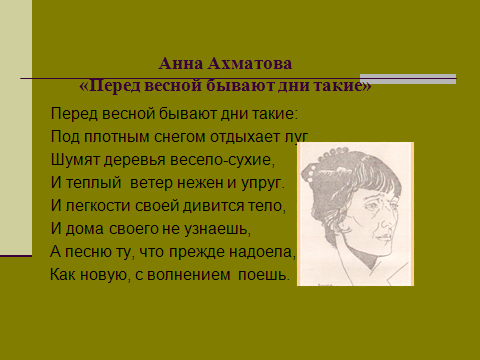

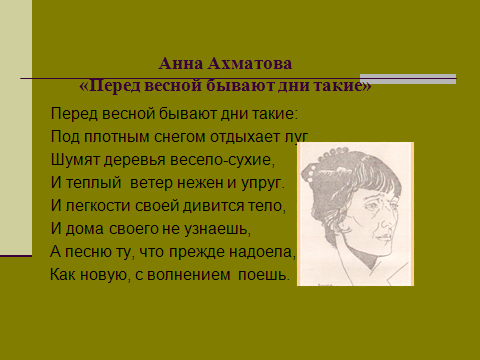

Почти полувековое царствование реализма сменилось эпохой безудержного творческого эксперимента. В эти годы в поэзию активно входят имена А. Ахматовой, М.Кузмина, Н. Гумилёва, О. Мандельштама, И. Северянина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, которые в своём творчестве наиболее верно и полно отразили не только события и настроения своего нелёгкого времени, но и эмоциональный мир человека. Их творчество было объявлено не нужным советскому человеку, а судьбы сложились трагично. Их книги не выдавались ни в одной библиотеке, а новые не издавались. Это была запрещённая литература. Так тоталитарное государство расправилось с серебряным веком русской культуры, рассчитывая на забвение этих имён. К счастью, этого не случилось, интерес к их творчеству не пропал, слово их звучит по – прежнему ярко и выразительно, стало истоком для новых поколений поэтов. И сегодня, уже в XXI веке, многие открывают для себя, благодаря поэзии «Серебряного века» великие истины, зорко охранявшиеся десятилетиями от постороннего взгляда.

Поэзия начала XX в. переживает небывалый взлет. Недаром этот период назван "серебряным веком" русской поэзии. Наиболее яркими в это время были модернистские течения: символизм, акмеизм и футуризм.

Реалистическая литература противостояла модернизму (от французского moderne – современный). Реалистические средства представлялись писателям-модернистам невыразительными, устаревшими. Модернизм иногда отождествлялся с декадансом (от французского decadence – упадок), выражавшим настроения безысходности, пессимизма.

Модернизм явился в определенной мере порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX — начале XX в. Кризис характеризовался разочарованием в прежних общественных идеалах, пересмотром моральных ценностей, утратой веры в силу научного познания, вспышкой увлечения мистицизмом и идеалистически-религиозной философией; ощущение отчужденности мира от человека, враждебность действительности, неустойчивость и относительность всего выводили к метафизическим, надличностным основам и ценностям, к уходу в субъективный мир личности.

Символизм

Символизм – одно из ведущих литературных течений модернизма (от греч symbolon-условный знак, символ). Основоположники символизма – Д. Мережковский, Ф. Сологуб. Позже в русле символизма выступили А. Белый, С. Городецкий, А. Блок, Вячеслав Иванов. Многие символисты выражали идеи декаданса, создавая символы увядания, упадничества, пессимизма. Истина и красота у символистов постигались интуицией, но не разумом. В поэзии - полунамеки, полутона.

Впоследствии В. Брюсов, А. Белый, А. Блок отошли от символизма и проявили себя как художники гражданственного склада.

Возникнув в 90-е годы как протест против позитивизма и "бескрылого реализма", символизм был эстетической попыткой уйти от противоречий реальной действительности в область вечных идей, создать надреальный мир. Символисты утверждали три главных элемента:

мистическое содержание;

символы, естественно возникающие из глубин души художника;

утонченные способы выражения чувств и мыслей.

Целью символизма был подъем к "идеальной человеческой культуре", который можно осуществить через синтез искусств.

В русском символизме существовали две ветви — "старшие символисты" (конец 90-х годов) и младосимволисты (начало 900-х годов). "Старшие" связывали искусство с богоискательством, с религиозными идеями (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб). "Младшие" символисты (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов) ищут" в реальном его тайный смысл. Их символы, внешне не называющие связи с действительностью, должны были отражать действительность, познаваемую не разумом, а интуитивно.

Поэзия символистов отличается особой тональностью, яркой эмоциональностью, музыкальностью. В ней создается своя система образов — Прекрасная Дама, Вечная женственность, Душа Мира. Складывается и свой словарь, где часто употребляются слова "тайна", "дух", "музыка", "вечность", "мечта", "туманный призрак" и т.д. У каждого символиста был свой круг ключевых символических образов.

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Символисты придали слову невиданную ранее многозначность, открыли в нём множество дополнительных оттенков и смыслов. Поэзия символизма необычайно музыкальна, богата ассонансами и аллитерациями. Но главное, символизм пытался создать новую философию культуры, выработать новое мировоззрение, сделать искусство более личностным, наполнить его новым содержанием – сделать искусство объединяющим людей началом.

Акмеизм

Акмеизм (от греческого акmе – высшая точка, острие, расцвет) – литературное течение, выделилось из символизма, подвергнув критике туманность и непонятность символистского языка. Самые яркие представители акмеизма – А. Ахматова, С. Городецкий, Н. Гумилев, О. Мандельштам. Акмеисты стремились к точному реалистическому образу, но их реалистичность была ограниченной. Слабость акмеизма отметил А. Блок: "Акмеисты, несомненно, даровитые, топят самих себя в болоте бездушных теорий и всяческого формализма".

Идея нового направления впервые была высказана М. Кузминым в 1910 г. в статье "О прекрасной ясности". В ней отрицался непонятный, темный мир символистских намеков, говорилось, что поэту необходимо "найти в себе мир с собою и с миром". М. Кузмин считал, что поэзия должна быть простой, логичной, экономной в средствах и словах, то есть ясной. Отсюда предложенное им название нового течения — кларизм (от лат. clarus — ясный).

Акмеисты объединились в литературную группу "Цех поэтов", куда вошли Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, Г. Иванов, М. Зенкевич.

Акмеизм был воспринят как бунт против символизма. В статье "Наследие символизма и акмеизм" Гумилев, критикуя символизм, декларировал принципы новой поэзии. Восстав против символизма с его "бесконечными приближениями", "текучестью слова", "истонченным и изломанным человеком", поэзия акмеистов стремилась к осязаемости и предметности мира. Ее привлекал "дух мелочей прелестных и воздушных". Увлечение предметной деталью было так велико, что даже мир душевных переживаний образно воплощался в какой-нибудь вещи. Акмеисты стремились вернуть слову ясный смысл, первородное значение. Критерием простоты и гармонии для акмеистов был Пушкин.

Мы выступаем за художественное освоение

многообразного и яркого земного мира.

К чему мистические устремления?

Важнее и полезнее «стихия естества».

Возвратим слову его изначальный смысл!

Новое литературное течение, сплотившее русских поэтов, просуществовало недолго. Творческие поиски Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама вышли за рамки акмеизма. Но гуманистический смысл этого течения был значителен – возродить у человека жажду жизни, вернуть ему ощущение её красоты.

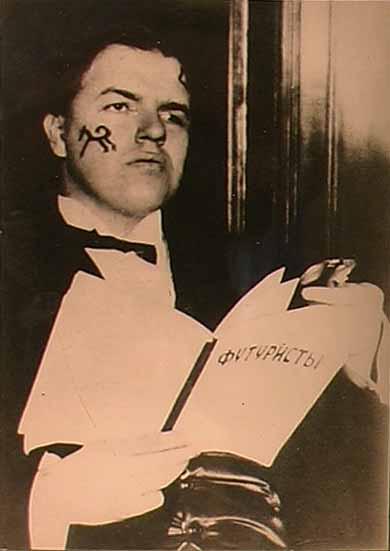

Футуризм

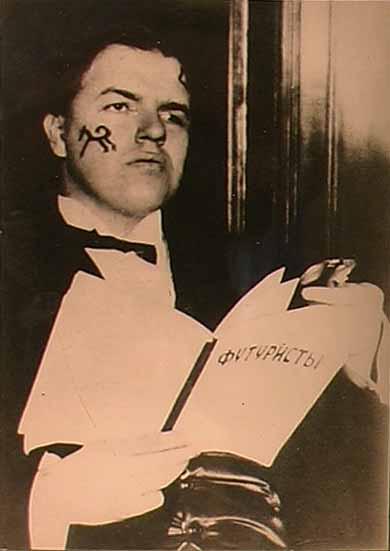

Футуризм (от латинского futurum – будущее) – литературное течение, видные представители которого (братья Бурлюки, В. Каменский, В. Хлебников, А. Крученых) провозгласили себя художниками будущего. Их творчество отличалось излишней активностью, бунтарством. Особую популярность футуризму принес начинающий поэт В. Маяковский.

Футуризм — авангардное явление в русской поэзии. Сюда входило несколько групп:

эгофутуристы во главе с И. Северяни-

ным;

кубофутуристы (будетляне, гилейцы) — А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников;

группа "Центрифуга" (В. Шершеневич);

группа "Мезонин поэзии" (С. Бобров).

Мы бунтари!

Долой общественные тенденции в искусстве.

Дробите слово, создавайте новое,

комбинируйте его с другими словами.

Освистать всех!

Несмотря на различия этих групп, между ними было то общее, что позволяет говорить о поэтическом течении. Футуристы отказывались от наследия классической литературы, призывали "сбросить с корабля современности" Пушкина, Достоевского, Толстого. Сборники носили антиэстетические названия, которые должны были, по их мнению, показать презрение к эстетике прежних поэтических школ и течений ("Дохлая луна", "Пощечина общественному вкусу", "Доители изнуренных жаб").

Футуристы отрицали правила грамматики, синтаксиса, разрушали привычные ритмы и рифмы. Они экспериментировали с языком, вводя авторские неологизмы. В их стихах соединялось высокое и низкое, торжественные интонации с "простым, как мычание". Некоторые футуристы прибегали к "зауми", истолковывая ее как расширение поэтических возможностей русского языка (Крученых, Хлебников). В стихах футуристов очевидно стремление к примитивизации. Футуристы эпатировали, будоражили публику не только названиями сборников, но и внешним поведением, антиэстетизмом в жизни. Их творчество направлено на разрушение, ниспровержение существующего. Не случайно так близка оказалась футуристам идея революции с ее лозунгом: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья". Не случайно многие футуристы стали певцами революции.

Тем не менее футуризм, если отвлечься от его крайностей, способствовал выявлению богатства русского поэтического языка, обновлению поэтической формы. Он подготовил появление конструктивизма 20-х годов, поэзии обериутов (Д. Хармс, А. Введенский, Н. Олейников и др.), своеобразно отразился в современной авангардной поэзии.

Эстетическое бунтарство футуристов было реакцией на разомкнутый, стремительно меняющийся, теряющий опоры мир. В сознании читающей публики закреплялись разрушительные импульсы футуризма, но в перспективе футуризм послужил и созидательным художественным целям: он раздвинул границы поэзии, поставил вопрос о новых функциях искусства, сделал искусство сферой не потребления, а сотворчества читателя, смелые эксперименты со словом получили развитие в литературе.

Таким образом, развитие литературы в конце XIX – начале XX веков характеризовалось острой идейно-художественной борьбой. Русская литература начала XX в. представала необычайно разнообразной, ищущей, во многом противоречивой. Начало века – открытие блестящих имён в литературе и искусстве.

Символисты.

В. Соловьёв Д. Мережковский Ф. Сологуб А. Белый.

Мы верим в высокое предназначение искусства,

стремимся к высшему идеалу,

призываем к объединению людей.

Символизм – литературно – художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы. Объединяющим началом такого единства виделось искусство, «земное подобие творчества божественного». Ключевым понятием символизма является символ – многозначное иносказание, в отличие от аллегории – однозначного иносказания. Символ содержит в себе перспективу безграничного развёртывания смыслов. «Символ – окно в бесконечность» (Ф. Сологуб).

Многие художественные открытия и философские идеи XX века были предсказаны выдающимся философом, поэтом, переводчиком Владимиром Сергеевичем Соловьёвым. Философские образы Соловьёва породили творческий отклик у его последователей – символистов.

Теоретические основы символизма дал Д.С. Мережковский, в 1892 году выступивший с лекцией «о причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Новым течениям, по мнению Мережковского, предстояло возродить литературу, совершив «огромную переходную и подготовительную работу». Основными элементами этой работы он назвал «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». В 1894 году в Москве вышло три сборника с программным названием «Русские символисты», ведущим автором которых был начинающий поэт Валерий Брюсов. Социальные, гражданские темы были отодвинуты символизмом. На первый план вышли темы: Жизнь, Смерть, Бог.

С самого начала своего существования символизм оказался неоднородным течением. Д. Мережковский и В. Брюсов стали во главе так называемых «старших символистов», которые понимали символизм как литературную школу, уделяли большое внимание формальному экмприментированию, совершенствованию технических приёмов стихосложения, делали установку на самоценность, автономность искусства, считали важными религиозно – философские поиски. В своей поэзии они развивали мотивы одиночества, безысходности, роковой раздвоенности человека, бессилия личности, ухода от скуки повседневности в мир фантазий и иррациональных предчувствий. Поэты – символисты ориентировались на особого читателя. Это не потребитель, а, скорее соучастник творчества, соавтор.

Стихотворение должно было не только передавать мысли и чувства автора, но и будить в читателе его собственные мысли и чувства, обострять его восприятие, развивать интуицию, вызывать ассоциации.

В 1900 – е годы в рамках символизма оформилось новое течение – «младосимволизм», теоретиком которого стал Андрей Белый. Символизм для них был не просто литературной школой, а целостным мировоззрением, формой жизненного поведения, способом творческой перестройки жизни. Младосимволисты верили в обновление мира, их мировоззрение не было декадентским. По мнению младосимволистов, реальный мир второстепенен, но несёт на себе отпечатки вечных идей, вечных сущностей. Почувствовать, нащупать эти вечные сущности способен лишь поэт – теург, посвящённый. Язык этой новой поэзии – язык символов. Символисты не только обращались к готовым мифологическим сюжетам, но и творили собственные мифы, которые считали средством слить воедино жизнь и искусство. Это характерно для поэтики В. Иванова, А. Белого, раннего А. Блока, Ф Сологуба. Большое место в их творчестве занимает тема России.

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Символисты придали слову невиданную ранее многозначность, открыли в нём множество дополнительных оттенков и смыслов. Поэзия символизма необычайно музыкальна, богата ассонансами и аллитерациями. Но главное, символизм пытался создать новую философию культуры, выработать новое мировоззрение, сделать искусство более личностным, наполнить его новым содержанием – сделать искусство объединяющим людей началом.

Акмеисты

И. Анненский С. Городецкий Г. Иванов М.Зенкевич

Мы выступаем за художественное освоение

многообразного и яркого земного мира.

К чему мистические устремления?

Важнее и полезнее «стихия естества».

Возвратим слову его изначальный смысл!

Акмеизм (от греч. akme – остриё, вершина, высшая степень, ярко выраженное качество) модернистское течение, декларировавшее конкретно – чувственное восприятие внешнего мира, возврат слову его изначального, не символического смысла. В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, были близки к символизму, посещали «ивановские среды» - литературные собрания на петербургской квартире Вяч. Иванова, где они обучались стихосложению. В октябре 1911 года слушатели этой «поэтической академии» основали новое литературное объединение «Цех поэтов». «Цех» был школой профессионального мастерства, а руководителями его стали молодые поэты Н. Гумилёв и С.Городецкий. Они же в январе 1013 года в журнале «Аполлон» опубликовали декларации акмеистической группы.

В акмеистическое объединение вошли также А.Ахматова, О.Мандельштам, М Зенкевич, В Нарбут и др. Новому течению было дано ещё одно истолкование – адамизм, подразумевающее «мужественно твёрдый и ясный взгляд на жизнь». Акмеизм выступал против «размытости» символизма, его установки на непознаваемость мира. Акмеистов интересует реальный, а не потусторонний мир, красота жизни в его конкретно – чувственных проявлениях. Туманности и намёкам символизма было противопоставлено мажорное восприятие действительности, достоверность образа, чёткость композиции. Затуманенное стекло поэзии было тщательно протёрто и заиграло яркими красками реального мира. Вещный мир, бытовые подробности стали предметом поэзии.

Новое литературное течение, сплотившее русских поэтов, просуществовало недолго. Творческие поиски Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама вышли за рамки акмеизма. Но гуманистический смысл этого течения был значителен – возродить у человека жажду жизни, вернуть ему ощущение её красоты.

Футуристы

Д. Бурлюк В. Хлебников В. Каменский Н. Ассев

Мы бунтари!

Долой общественные тенденции в искусстве.

Дробите слово, создавайте новое,

комбинируйте его с другими словами.

Освистать всех!

Модернисты отстаивали особый дар художника, способного прогнозировать путь новой культуры, делали ставку на предвосхищение грядущего и даже на преображение мира средствами искусства. Особая роль в этом принадлежит футуристам. Уже в самом названии направления заключено стремление к будущему (от лат. futurum будущее).

Футуризм – авангардистское течение в европейском и русском искусстве начала XX века, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом.

Временем рождения футуризма считается 1910 год, когда вышел в свет первый футуристический сборник «Садок Судей», его авторами были Д.Бурлюк, В. Хлебников и В.Каменский. Вместе с В. Маяковским и А.Крученых эти поэты скоро составили наиболее влиятельную в этом течении группу «кубофутуристов», или поэтов Гилеи (Гилея –древнегреческое название территории Таврической губернии, где отец Д.Бурлюка управлял имением и куда в 1911 году приезжали поэты нового объединения). Кроме того заметными группами были «эгофутуристы» (И. Северянин, И. Игнатьев, В. Гнедов и др.) и объединение Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Бобров и др.)Подобно другим модернистстким течениям, а полемика внутри футуристических группировок была особенно непримирима.

Первая декларация футуристов «Пощёчина общественному вкусу» вышла в 1912 году. Молодые поэты (Бурлюк, Крученых, Маяковский, Хлебников)заявляли: «Только мы – лицо нашего времени… Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов… Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода Современности…».Эти эпатирующие публику тезисы, выражение «ненависти к существовавшему до них языку», презрения к «Здравому смыслу» и «Хорошему вкусу» принесло поэтам скандальную славу и известность. В манифесте их сборника «Садок Судей II»(1913) программа футуристов была конкретизирована: отрицание грамматики, синтаксиса, правописания; новые ритмы, рифмы, размеры стиха; новые слова и новые темы; презрение к славе: «нам известны чувства, не жившие до нас. Мы новые люди новой жизни».

По размаху притязаний и по резкости их выражения Футуризм не знал себе равных. Футуристы претендовали на вселенскую миссию: в качестве художественной программы была выдвинута утопическая мечта о рождении сверхискусства, способного преобразить мир.

Футуризм выходил за рамки собственно литературы, был тесно связан с авангардными группировками художников 1910 – х годов: «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодёжи». Большинство футуристов совмещали занятия литературой и живописью.

Футуризм делал установку на обновление поэтического языка. Футуристы не только обновили значения многих слов, но и активно занимались словотворчеством, использовали в поэзии новые композиционные и даже графические эффекты.

Футуристы не церемонились со словом, оно опредмечивалось, его можно было дробить, переиначивать, создавать новые комбинации из этих раздробленных, разрушенных слов.

Эстетическое бунтарство футуристов было реакцией на разомкнутый, стремительно меняющийся, теряющий опоры мир. В сознании читающей публики закреплялись разрушительные импульсы футуризма, но в перспективе футуризм послужил и созидательным художественным целям: он раздвинул границы поэзии, поставил вопрос о новых функциях искусства, сделал искусство сферой не потребления, а сотворчества читателя, смелые эксперименты со словом получили развитие в литературе.

5