Вопрос № 102. Основные мотивы лирики А. А. Блока

I книга: «Ante lucem» («До света») (1898— 1900), «Стихи о Прекрасной Даме» (1901— 1902), «Распутья» (1902—1904);

II книга: «Город» (1904—1908), «Снежная маска» (1907), «Фаина» (1906—1908);

III книга: «Страшный мир» (1909—1916), «Возмездие» (1908—1913), «Ямбы» (1907— 1914), «Родина» (1907—1916).

Внимательный читатель обнаружит в этой «симфонической» системе одну развивающуюся тему-мелодию: «Я вышел «до света» в душе, с гамлетовским настроением отчаяния и пессимизма и пойду в поисках идеала через «распутья», тупики, через обольщения пленом «города» и «снежной любовью», вступлю в «страшный мир», где нет идеала, и прорвусь к пушкинским «ямбам», его оптимизму, чтобы познать то, святее которого нет, — Россию».

Помимо внешней композиции, трилогия Блока организована системой мотивов, образными, лексическими и интонац. повторами, связывающими отдельные стихотворения и циклы в единое целое. Мотив, в отличие от темы, — категория формально-содержательная: мотив в поэзии служит композиц. организации множества отдельных стихотворений в ощутимое лирическое целое (генетически термин «мотив» связан с музыкальной культурой и поначалу использовался в музыковедении.

Поскольку прямые сюжетные связи между стихотворениями отсутствуют, мотив восполняет композиционную цельность стихотворного цикла или даже всей лирики поэта. Он создается многократно повторяющимися и варьирующимися от стихотворения к стихотворению лирическими ситуациями и образами (метафорами, символами, цветовыми обозначениями). Ассоциативный пунктир, прочерчиваемый в лирике поэта благодаря этим повторам и вариациям, выполняет структурообразующую функцию — объединяет стихотворения в лирическую книгу (эта роль мотива стала особенно важной в поэзии XX века).

«Стихи о Прекрасной Даме» – центральный цикл первого тома блоковской лирической трилогии. Именно эти стихи до конца жизни оставались для Блока самыми любимыми. В них отразились любовный роман молодого поэта с будущей женой Л.Д. Менделеевой и увлечение философ. идеями В.С. Соловьева.

Первый том лирики определялся мотивами ожидания Встречи и высокого служения. Главный мотив цикла «Стихи о Прекрасной Даме» – ожидание чуда — появления Прекрасной Дамы.

«Стихи о Прекрасной Даме» принципиально многоплановы. В какой-то мере они говорят о реальных чувствах и передают историю «земной» любви. Но «земные» переживания и эпизоды личной биографии в лир. цикле Блока важны не сами по себе — они используются поэтом как материал для вдохновенного преобразования.

Сюжет «Стихов о Прекрасной Даме» — это сюжет ожидания Встречи с возлюбленной. Эта Встреча преобразит мир и героя, соединит землю с небом. Участники этого сюжета — «он» и «она». Драматизм ситуации ожидания — в противопоставлении земного и небесного, в заведомом неравенстве лирического героя и Прекрасной Дамы. В их отношениях возрождается атмосфера средневекового рыцарства: предмет любви лир. героя вознесен на недосягаемую высоту, поведение героя определяется ритуалом самозабвенного служения. «Он» — влюбленный рыцарь, смиренный инок. «Она» — безмолвная, невидимая и неслышимая; бесплотное средоточие веры, надежды и любви лир. героя.

Поэт широко использует прилаг-е с семантикой неопределенности и глаголы со значением безличности: «неведомые тени», «нездешние видения», «непостижимая тайна»; «вечер придвинется», «все узнается», «жду», «слежу», «гадаю», «направляю взор» и т.п. Герой «молча ждет», «тоскуя и любя»; ритуальность происходящего поддержана образными знаками религиозного служения — упоминаниями лампад, свечей, церковной ограды.

«Вхожу я в темные храмы...»

Таинственная, волшебная, загадочная атмосфера стихотворения создается с помощью контрастной цветовой гаммы («темные» – «красные»). Эту атмосферу подчеркивает и психолог. состояние лир. героя, переданное выразит. глаголами жду, дрожу. Герой почти неподвижен, но это неподвижность напряженного ожидания, ожидания Прекрасной Дамы. Героиня стих-я лишена внешних черт, ее облик возникает лишь в воображении героя, («Только образ, лишь сон о ней», «Мне не слышны ни вздохи, ни речи»). Но сама обстановка храма, глубокие цвета, величественные имена, которыми наделяет поэт возлюбленную, яркие, благозвучные эпитеты и эмоциональное состояние героя – все это создает образ возвышенный, божественный, неземной. Героиня прекрасна в своей невоплощенности, поэтому столь значимы в стихотворении мотивы, создающие ощущение непроясненности, невидимости, – мотивы тени и сна.

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...».

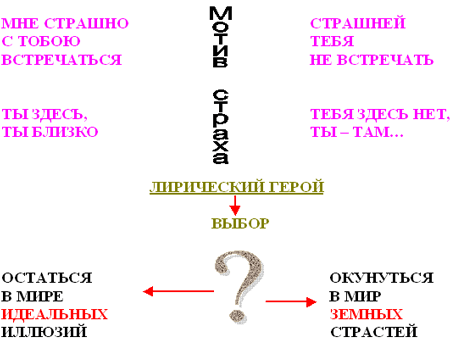

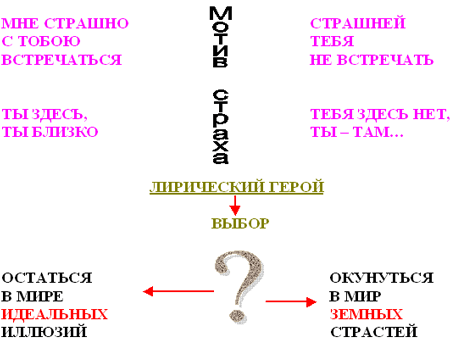

Мотив ожидания, становящегося все более напряженным по мере при-ближения встречи («Пред-чувствую тебя...»), соеди-няется с мотивом страха («Но страшно мне...»), что придает лир. сюжету особый драматизм, который подчер-кивается образом-символом «весь горизонт в огне», эпитетами нестерпимо, го-рестно, низко, контрасти-рующими со словами ясен, лучезарность. Страстно жаждущий вочеловечения идеала, лирический герой боится разочароваться, обмануться, ибо, обретя земное воплощение, Прекрасная Дама может оказаться несхожей с его представлениями о ней, утратит свою «идеальность», свою божественность (употребление местоимения Ты с заглавной буквы подчеркивает, что она для героя – божество). Так, рядом с желанием встречи возникают глубокие сомнения в ее осуществимости, в достижимости воссоединения земного и небесного.

«Мне страшно с Тобой встречаться...»

Стихотворение начинается с резкой антитезы: «Мне страшно с Тобой встречаться // Страшней Тебя не встречать», – и с первой же строчки в нем начинает главенствовать мотив страха. Образный строй этого стихотворения, одного из завершающих цикл, контрастно противопоставлен образному строю стихотворений «Вхожу я в темные храмы», «Я отрок, зажигаю свечи». Изменяются цвет («хмурое небо»), звук (звуки похорон), и хотя сохраняется предметный ряд, связанный с образом храма, он получает дополнительную психологическую окраску: вместо «сияния красных лампад» – «хмурое небо низко накрыло и самый храм». Строка «Ты здесь. Ты близко» выражает уверенность героя в существовании идеала, но в финальной строке («Тебя здесь нет. Ты – там») звучит отчаяние, ощущение невозможности земного воплощения Вечной Женственности. Краткие фразы и возникающие между ними паузы передают предельное волнение лирического героя. Лирический сюжет осложняется появлением «теней» («По улицам ходят тени»). В других стихотворениях цикла взгляд героя был устремлен в неземное пространство, к высшей реальности. Здесь впервые возникают еще неясные очертания реальности земной, которая мешает желанной встрече. Взор поэта все настойчивее обращается к окружающему миру; как следствие, нарастают сомнения в возможности скорого вочеловечения романтического идеала.

Герой оказывается перед выбором: остаться в мире идеальных иллюзий или окунуться в мир земных стихий. С этим моментом выбора связан завершающий 1-й том цикл с выразительным названием «Распутья».

II книга лирики определялся мотивами погружения в жизненные стихии. Сознание лирического героя обращено теперь к непридуманной жизни. Она является ему в стихиях природы (цикл «Пузыри земли»), урбанистической цивилизации (цикл «Город») и земной любви («Снежная маска»). В конечном счете череда встреч героя со стихиями приводит его к встрече с миром действительности. Изменяется само представление героя о сущности мира. Общая картина жизни резко усложняется: жизнь предстает в дисгармонии, это мир множества людей, драматических событий, борьбы. Важнее всего, однако, что в поле зрения героя теперь — национальная и общественная жизнь страны. Второй том лирики, соответствующий второму периоду творчества поэта, — самый сложный по структуре мотивов и многообразию интонаций (трагических и иронических, романтических и «балаганных»).

«Фабрика» (1903)

Живя вблизи Выборгской стороны с ее заводами и фабриками, Блок еще в 1903 году пишет стихотворение «Фабрика». Среди песнопений в честь небесной любви, «жемчуговых снов наяву» внезапно появляется изображение бесправного заводского труда:

В соседнем доме окна жолты.

По вечерам - по вечерам

Скрипят задумчивые болты,

Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,

А на стене - а на стене

Недвижный кто-то, черный кто-то

Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:

Он медным голосом зовет

Согнуть измученные спины

Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,

Навалят на спины кули.

И в желтых окнах засмеются,

Что этих нищих провели.

Стихотворение «Фабрика» (1903) вовсе не о тяжелой доле рабочих, которых «недвижный кто-то», «черный кто-то» зовет «медным голосом», а о поэте, который сделал свой первый шаг к «вочеловечению», увидев людей тяжелого труда «со стороны спины» (К. Чуковский). Мир социальных контрастов не нов для поэзии символистов, но у Блока он всегда содержит противопоставление «измученных спин» и «жолтых окон». «Жолтые» Блок упорно пишет через «о» — для него это зловещий образ сытости и равнодушия, буржуазности и высокомерия. Все, кто «мнет белые цветы» («Сытые», 1905), нарушает гармонию красоты и равнодушен к мольбам о хлебе, будут вызывать у поэта негодование.

Стихотворение запечатлело раздумья поэта, остановившегося в недоумении перед загадкой жизни (даже «болты» на воротах «задумчивы»). Ему мерещится образ мистический («недвижный кто-то, черный кто-то»), что усиливает трагизм происходящего. «Медный голос» врывается реальным зовом фабричного гудка, но наваждение не рассеивается: голос призывает людей не распрямить, а еще более согнуть «измученные спины». Поэт образно передает глубину социальных противоречий:

Они войдут и разбредутся,

И в жолтых окнах засмеются,

Навалят на спины кули,

Что этих нищих провели.

Недоговоренность и загадочность отражают растерянность поэта перед тайной социального бытия. Но интуитивно певец Прекрасной Дамы прозревает драматизм отношений труда и капитала. Не удивительно, что стихотворение «Фабрика» было запрещено цензурой. Так произошло одно из первых столкновений Блока с социальной действительностью.

В стихах Блока, как в свое время в творчестве Некрасова, находят отражение драмы жизни обездоленных людей, постоянно происходящие в бездушном буржуазном мире («Из газет», «Последний день», «Унижение» и др.). В стихах этого времени резко меняется лексика: поэт обращается к реалиям быта. Возникают образы, немыслимые для служителя Прекрасной Дамы: «Дети прислушались. Отворили двери. Толстая соседка принесла им щей...» Появляются прежде чуждые Блоку разговорные обороты речи.

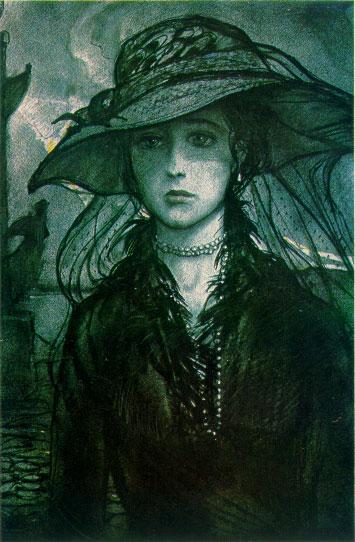

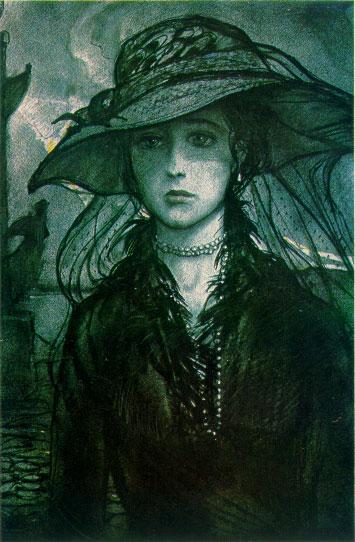

«Незнакомка» (1906)

В знаменитом стихотворении «Незнакомка» (2 том, цикл «Город») контрастно соотнесены «низкая» действительность (дисгармоничная картина пригорода, компания завсегдатаев дешевого ресторана) — и «высокая» мечта лирического героя (пленительный образ Незнакомки). Однако ситуация не исчерпывается традиционным романтическим конфликтом «мечты и действительности». Дело в том, что Незнакомка одновременно и воплощение высокой красоты, напоминание о сохранившемся в душе героя «небесном» идеале, — и порождение «страшного мира» реальности, женщина из мира пьяниц «с глазами кроликов».

Почему появление Незнакомки Блок предваряет описанием города? Опишите этот город. (Тлетворный дух, женский визг, пьяные крики, детский плач, лунный кривится диск — все это подчеркивает дисгармонию мира.)

Почему место действия — ресторан? (Грязь, пошлость большого города сконцентрированы в одном месте.)

В строке «горячий воздух дик и глух» говорится о воздухе? (Это об общей атмосфере города, о выжигающей пустоте и безысходности жизни, дикой и глухой толпе, о человеческой душе, глухой к красоте, истине, к самой жизни.)

Что сближает лирического героя и Незнакомку? (Они одиноки, чужды этому городу.)

Почему она одинока? (Ни добро, ни красота в этом мире не нужны.)

Опишите Незнакомку. (Это образ иного мира, таинственного и непонятного.)

Какие ассоциации возникают с другими литературными героинями? (Настасья Филипповна в «Идиоте», Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского.)

Как вы понимаете последние строки «Я знаю: истина в вине»? (Латинское выражение читается уже по-другому: совпадение падежной формы слов «вино» — напиток и «вина» — состояние души позволило Блоку «обмануть» читателя. Истина не в забытьи, не в винных парах, а в разбуженном сознании, в чувстве ответственности истинного «вочеловечения»)

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный

Бесмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!»1 кричат.

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Образная структура произведения основана на антитезе: автор противопоставляет обывательски пошлой реальности романтическую устремленность к идеалу. Контрастна и его композиция.

Первая часть этого стих-я рисует обыденную действительность дачного пригорода. Поэт передает мещанскую пошлость окружающего. В этот обывательский мир нисходит романтическая Незнакомка:

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

Образ Незнакомки лишен бытовых черт, он рождает высокое вдохновение в душе поэта:

Глухие тайны мне поручены. И перья страуса склоненные

Мне чье-то солнце вручено, В моем качаются мозгу,

И все души моей излучины И очи синие, бездонные,

Пронзило терпкое вино. Цветут на дальнем берегу...

Образ Незнакомки можно рассматривать как развитие образа Прекрасной Дамы. Но возникает он в мире кричащих противоречим. Герой стихотворения противопоставлен окружающей его мещанской пошлости. Но он не может вырваться из нее. Незнакомка оказывается грезой. Увлеченный мечтой, поэт лишь мысленно видит «берег очарованный и очарованную даль». Он обречен на одиночество, его единственный друг — собственное отражение в стакане. Так развивается мотив одиночества, отчуждения человека в современном мире.

Стихотворение «Незнакомка»

Шлейф, забрызганный звездами,

Синий, синий, синий взор. А. Блок

Стихотворение «Незнакомка» (1906), один из шедевров блоковской лирики, построено на контрасте картин и образов, контрастно соотнесенных и отраженных друг в друге. Первая половина стих-я рисует картину самодовольной и разнузданной пошлости, знаками которой выступают художественные детали, дающие опору и направленность работе воображения. В начале стихотворения передана общая атмосфера и ее оценка лирическим героем:

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Конкретизация картины разворачивается как ряд цветовых и звуковых деталей, воплощающих пошлость (2-4-я строфы). Самые конкр. и в то же время обобщенные, с убийственно-иронической подсветкой, детали даны в 3-4-й строфах:

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг...

Прозвучавшая вначале оценка этого стиля жизни, ее отвратит. лица подтверждается поэт. формулой ассоциат.-метафорич. характера, в которой угадывается намек на то, что лирический герой согласен с такой оценкой:

А в небе, ко всему приученный,

Бессмысленно кривится диск.

Ведь это глазами лирического героя увидены картинки, от которых даже лунный диск кривится, пораженный их нестерпимой пошлостью.

Следующие две строфы — переход к другой картине, прямо противопоставленной окружающей пошлости. Мотив этих двух строф — отчаяние от одиночества лирического героя. Оно звучит в смиренном и горьком признании:

Кто этот друг, отраженный «в стакане»? Тот же «я»? Так же «смирен и оглушен»?

Следующая строфа («А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат») по колориту близка общей картине, нарисованной в первой части стихотворения, — продолжается та же тема пошлости, только на свой лад, которую отвергает лирический герой.

Во второй части стихотворения возникает контрастный образ Незнакомки. «Мостик» к нему переброшен почти полным созвучием слов и полным совпадением ритмического рисунка:

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

Этот контрастный образ, исполненный такой пленительной поэзии, очищенный возвышенным поэтическим восприятием лирического героя, вобрал в себя приметы цивилизованного человеческого мира, и обаяние природы, и таинственную прелесть народной фантазии.

Дыша духами и туманами, Ее упругие шелка,

Она садится у окна. И шляпа с траурными перьями,

И веют древними поверьями И в кольцах узкая рука.

Грязь окружающей пошлой обстановки не прикасается к ней, она как бы парит над нею, отделенная молчаливым одиночеством, своими «траурными перьями». Она как посланница иного мира, чуждая всем и всему, как воплощенная Поэзия, Женственность. А может, это не реальная Незнакомка, а только греза поэта, образ, созданный его воображением? («Иль это только снится мне?») Но эта Незнакомка-мечта близка поэту — «И странной близостью закованный, Смотрю за темную вуаль...».

За этим реальным или воображаемым обликом (что, в конце концов, неважно) лирическому герою видится «берег очарованный и очарованная даль». Эта ассоциация приобретает значение символа как реально существующей возможности приплыть (помните пушкинское «Куда ж нам плыть?») к другому берегу жизни, уйти в «очарованную даль» от пошлости, которая минуту назад казалась непобедимой.

Поэтическая интуиция, художническая проницательность помогают ему угадать, дорисовать в воображении ее душевное состояние, ее прошлое и настоящее — то, что тайна для всех. И он гордится этой своей посвященностью в чужие тайны, воспринимая их как «чье-то солнце», как дар, который нужно бережно хранить.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено...

Солнце — символ Женственности, символ счастья, любви. И откровение, чувствование, понимание этой своей посвященности рождает у лирического героя такое сильное ощущение, как будто «все души моей излучины Пронзило терпкое вино». Но это вино поэзии, в которой забрезжила возможность выплыть туда, где «очи синие, бездонные Цветут на дальнем берегу». Берег тоже символ у Блока, значение которого — новая жизнь, новые открытия, новое понимание жизни и поэзии.

Пленительность образа Незнакомки, плененность ее поэтическим и таким печальным обликом выражена очень достоверно, настолько конкретно-зрительно, что нарисовать эту картину в воображении ребятам будет нетрудно.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу...

(Так и видится наклонившаяся головка в шляпе с перьями.)

Последняя строфа стихотворения вся построена на осмыслении происшедшего в душе переворота и переосмыслении устоявшегося, привычного. Намек, ассоциация здесь живут в единстве, подкрепляя и раскрывая друг друга.

Угаданная тайна, открывшаяся возможность другой жизни «на дальнем берегу», вдали от реальной пошлости, принимаемой всеми, на берегу поэтического видения, воспринимается как вновь обретенное «сокровище», «И ключ поручен только мне!». Вино открытия, откровения, ударившее в голову как вновь обретенная вера и надежда, позволяет воскликнуть:

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Пьяное чудовище таковым и остается (не зря оно «чудовище»), но открытие поэзии, посвященность в тайны очарования другого мира, пусть и в воображении, утверждается как истина. Таким образом, красота, истина и поэзия оказываются связанными в неразделимом единстве.

«Страшному миру» обывательщины и мещанства поэт стремится противопоставить красоту лучших человеческих чувств — любви, верности. Однако и реальное счастье видится поэту лишь в прошлом: «Но час настал, и ты ушла из дому». Завернувшись в «синий плащ», любимая ушла в «сырую ночь» — между этими двумя образными полюсами драматически развивается лирический сюжет стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе...». / Это психологически глубокое стихотворение дает пример замечательной музыкальной инструментовки. Эмоциональные повторы подчеркивают непрерывность страданий, безысходность одиночества («И вспомнил я... И звал тебя... Я звал тебя... Я слезы лил...»). Те дни, когда лицо любимой «сияло», сменили иные, страшные дни, крутящиеся «проклятым роем». Образ «проклятого роя» становится одним из ключевых в стихотворении, контрастируя с «синим плащом» прошлого, сливаясь с образом «сырой ночи». Дни подобны ночи, жизнь кажется сном («я крепко сплю»). Словно в отчаянии, поэт повторяет монотонно: «Не снизошла... ушла.:, нашла... ушла... прошла...» В заключительной строфе автор словно хочет повторить первую строку стихотворения; но он уже не думает о доблести и подвигах, он ищет хотя бы нежности, но не находит и ее.

«О, весна без конца и без края...»

Одно из принципиальных стихотворений второго тома — «О, весна без конца и без края...».

О, весна без конца и без краю -

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,

И удача, тебе мой привет!

В заколдованной области плача,

В тайне смеха - позорного нет!

Принимаю бессонные споры,

Утро в завесах темных окна,

Чтоб мои воспаленные взоры

Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!

И колодцы земных городов!

Осветленный простор поднебесий

И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога -

С буйным ветром в змеиных кудрях,

С неразгаданным именем бога

На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита...

Никогда не откроешь ты плечи...

Но над нами - хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:

За мученья, за гибель - я знаю -

Все равно: принимаю тебя!

В нем развивается один из важнейших мотивов лирики Блока — «и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь». Жизнь открывается лирическому герою во всей неприглядности («томления рабьих трудов», «колодцы земных городов», «плач», «неудача»). И все же реакция героя на все проявления дисгармонии далека от однозначного неприятия. «Принимаю» — вот волевое решение лирического героя. Но это не пассивное смирение перед неизбежностью: герой предстает в облике воина, он готов противостоять несовершенству мира.

Каким же выходит лирический герой из испытаний стихиями? Ему свойственно смело познавать жизнь, ни от чего не отрекаться, испытать все напряжение страстей — во имя полноты познания жизни, принять ее такой, какая она есть — в сопряжении «прекрасного» и «страшного» начал, но вести вечный бой за ее совершенство. Лирический герой теперь «мужественно глядит в лицо миру». «В конце пути», как писал поэт в предисловии к сборнику «Земля в снегу», для него «расстилается одна вечная и бескрайная равнина — изначальная родина, может быть, сама Россия».

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908)

Переходя к теме любви, можно сказать ребятам, что философичность, как черта таланта, накладывает отпечаток на способ реализации у поэта любой темы. Личные переживания, воплощенные в стихах, приобретают общечеловеческий характер и становятся школой чувств. В начале творческого пути любимая ассоциировалась с Прекрасной Дамой, служение которой поэт выбрал как свой жизненный удел, молился ей, как святыне. Вечная Женственность, Вечная Жена, Красота Истины и Добра — все воплотилось в Любимой. По многим стихам 1902—1908 годов можно проследить эволюцию этой темы, развитие ассоциативных связей с другими темами и всем многообразием жизненных наблюдений, отразившихся в поэзии А. Блока. Грустное стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908) напоминает чем-то пушкинское «Я помню чудное мгновенье...», только его лейтмотив — погибшая любовь, расставание, невозвратность и невосполнимость жизненной утраты:

О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле,

Когда твое лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.

Я бросил в ночь заветное кольцо.

Ты отдала свою судьбу другому,

И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем...

Вино и страсть терзали жизнь мою...

И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слезы лил, но ты не снизошла.

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне

Ты, милая, ты, нежная, нашла...

Я крепко сплю, мне снится, плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,

Все миновалось, молодость прошла?

Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола.

Трагична судьба человека, утратившего счастье любви. Состояние влюбленности и взаимной любви вспоминается как высшая гармония, как счастье, потерянное навсегда. И нет «на горестной земле» места для мечтаний. В сердце лирического героя нежность и любовь, беспокойство о судьбе любимой, уважение к женской гордости (гордыне?) остались, но все погибло. Воспоминание могло вернуть, но не вернуло солнца любви:

И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою...

Я слезы лил, но ты не снизошла.

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла.

Символический синий цвет, «сырая ночь» воспринимаются и осмысливаются как измена, беспросветность, горестное одиночество:

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь ушла.

Лирический герой смиряется с потерей счастья, былого вернуть нельзя, поэтому

Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола.

В третьем томе «романа в стихах» синтезированы и переосмыслены важнейшие мотивы первых двух частей трилогии. Он открывается циклом «Страшный мир». Ведущий мотив цикла — омертвение мира современной городской цивилизации. Лаконичный выразительный образ этой цивилизации представлен знаменитым стихотворением « Ночь, улица, фонарь, аптека...». В орбиту этих сил духовной смерти попадает и лирический герой: он трагически переживает собственную греховность, в его душе нарастает ощущение смертельной усталости. Даже любовь теперь — чувство мучительное, оно не избавляет от одиночества, а только обостряет его. Вот почему лирический герой осознает как греховные поиски личного счастья. Счастье в «страшном мире» чревато душевной черствостью, моральной глухотой. Ощущение безысходности приобретает у героя всеохватный, космический характер:

Миры летят. Года летят. Пустая

Вселенная глядит в нас мраком глаз.

А ты, душа, усталая, глухая,

О счастии твердишь который раз?

В третьем томе — цикл «Родина» — вершина «трилогии вочеловечения». В стихах о России ведущая роль принадлежит мотивам исторических судеб страны: смысловое ядро патриотической лирики Блока составляет цикл «На поле Куликовом». Куликовская битва в восприятии поэта — символическое событие, которому суждено возвращение. Поэтому столь важна в этих стихах лексика с семантикой возврата, повтора: «За Непрядвой лебеди кричали, / И опять, опять они кричат...»; «Опять с вековою тоскою / Пригнулись к земле ковыли»; «Опять над полем Куликовым / Взошла и расточилась мгла...». Тем самым обнажаются нити, связывающие историю с современностью.

Стихотворения строятся на противопоставлении двух миров. Лирический герой предстает здесь безымянным воином войска Дмитрия Донского. Тем самым личная судьба героя отождествляется с судьбой Родины, он готов погибнуть за нее. Но в стихах ощутима и надежда на победное и светлое будущее: «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами / Степную даль».

Другой знаменитый образец патриотической лирики Блока — стихотворение «Россия» — начинается все тем же наречием «опять». Эта лексическая частность заслуживает комментария. Лирический герой трилогии уже прошел огромный путь — от неоформленных предчувствий грандиозных свершений — к ясному пониманию своего долга, от ожидания встречи с Прекрасной Дамой — к реальной встрече с «прекрасным и яростным» миром народной жизни. Но сам образ родины в восприятии лирического героя напоминает о прежних воплощениях его идеала. «Нищая Россия» наделена в стихотворении человеческими чертами. Подробности лирического пейзажа «перетекают» в портретные детали: «А ты все та же — лес да поле, / Да плат узорный до бровей». Выразительны портретные штрихи облика Руси в другом стихотворении цикла — «Новая Америка»: «Шопотливые, тихие речи, / Запылавшие щеки твои...».

«.. .Две любви — к единственной женщине и к единственной на земле стране, Родине — два высших божественных зова жизни, две главные человеческие необходимости, которые, по Блоку, имеют общую природу... И та, и другая любовь драматичны, в каждой свое неизбежное страдание, свой «крест», и поэт «бережно» несет его через всю жизнь...» —подчеркивает Л. А. Колобаева.

Важнейший мотив стихов о Родине — мотив пути («До боли / Нам ясен долгий путь!»). В финале лирической трилогии это общий для героя и его страны «крестный» путь. Чтобы подвести итоги трилогии, воспользуемся формулой одного из крупнейших блоковедов — Д.Е. Максимова: «Путь Блока предстает... как некое восхождение, в котором «отвлеченное» становится «конкретнее», неясное — яснее, уединенное срастается с общенародным, вневременное, вечное — с историческим, в пассивном зарождается активное».

Даже когда лирика Блока говорила, казалось бы, всего только о частном, интимном, личном, ибо в ней сквозь личное, неповторимое прорывается великое, мировое. «Единство с миром» — этот мотив, общий для всей лирики Блока, — необычайно важно для понимания значения произведений Блока, его творчества, даже выходящего за рамки непосредственного отклика на то или иное событие.

Поэт, исследовал многие области человеческих отношений и переживаний, на себе испытывал весь цикл чувств, страстей, стремлений, мужал и закалялся в испытаниях и борьбе — все это составляет содержание того «романа в стихах», каким и является лирика Блока, взятая в целом:

Благословляю все, что было,

Я лучшей доли не искал.

О сердце, сколько ты любило!

О разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастие, и муки

Свой горький положили след,

Но в страстной буре, в долгой скуке —

Я не утратил прежний свет...

9